Блог

Музыкальное сопровождения играет в фильмах ужасов довольно внушительную роль — именно хорошо подобранная музыка может вызвать у зрителя ощущение тревоги или страха. Оказалось, что для Ацтеков этот факт также был знаком: они создавали своеобразные свистки, которые издавали такие жуткие звуки, что даже у современных людей появляются мурашки на коже.

Экспериментальная модель свистка смерти. Автор: Роберто Веласкес.

Изначально эти свистки посчитали просто игрушками или символическими предметами — их находили в руках скелетов на местах погребения Ацтеков. «Игрушки» представляли собой небольшие скульптуры из глины в форме человеческого черепа или голов животных. Найденные предметы пролежали около 15 лет в музее, прежде чем за их изучение взялся Роберто Веласкес (Roberto Velasquez), археолог и инженер.

Роберто Веласкес.

Первым, однако, кто открыл настоящее предназначение свистков, был Арнд Бот (Arnd Adje Both), ученый, занимавшийся изучением музыки древних цивилизаций. Решив испробовать, а не работает ли этот предмет как свисток, Арнд внезапно услышал такие звуки, которые наводили на тысячи мучившихся в аду душ, кричащих от безысходности и взывавших о помощи. Стоит ли удивляться, что эти свистки получили в итоге название «свистки смерти».

Рисунок, изображающий принцип работы свистка смерти, опубликованный в первой научной работе, посвященной этому инструменту.

Самый известный экземпляр ацтекских свистков смерти был найден в 1999 году под Мехико в руках у мужчины, умершего в результате жертвоприношения. Этот факт дал сразу несколько вариантов предназначения свистка: возможно, его использовали для своеобразной помощи душе умершего найти путь в «рай», возможно, этот свисток должен было отпугнуть злых духов.

Строение свистка смерти.

Есть также мнение, что звуки этого инструмента вводили жертву в состояние транса, что позволяло ей не ощущать боли и страха при смерти. Некоторые специалисты также считают, что подобные свистки могли использоваться для устрашения врага. Так или иначе, выяснить правду представляется пока весьма трудно, соглашаются все специалисты только в одном — такие свистки использовались в ритуальных действиях, скорее всего, связанных с местной религией.

Останки человека, погребенного со свистком смерти в руках.

«До сих пор древние цивилизации были для нас немыми, — говорит Роберто Веласкес. — Но эта находка дает этим народам голос. Теперь мы можем немного лучше понять, кем они были, что они чувствовали, как воспринимали мир.»

Спектрограмма звуков, издаваемых с помощью керамического свистка смерти.

Сам Роберто Веласкес потратил на изучение свистков смерти несколько лет — ему также удалось подробно выяснить их строение и воссоздать реплики. Что, безусловно, было моментально монетизировано: сейчас подобные свистки можно увидеть на рынках Мексики, купить на Амазоне или на Этси, и уж конечно, каждый второй индеец, выступающий перед публикой, считает своим долгом напугать зрителей с помощью свистка смерти.

Экспериментальные модели свистка смерти.

Некоторым найденным экземплярам свистков смерти так много лет, что понять, когда именно появилась традиция их создавать, выяснить вряд ли удастся. Один из инструментов — свисток в форме лягушки, считается, был создан где-то 400 лет до нашей эры.

Роберто Веласкес держит древние свистки смерти.

Серебряный вариант свистка смерти. Автор: Роберто Веласкес.

Зооморфический свисток, найденный в Мексике.

Подобные свистки использовались не только Ацтеками, но также индейцами Майя.

Источник:

Азарт в человеческой природе. Иначе было бы сложно объяснить, почему лотереи, появившись ещё в античное время, существуют и сегодня, принося своим создателям баснословные доходы. Шло время, лотереи развивались, и на этой ниве нередко случались различные курьёзы. Так, из-за ошибок в расчетах организаторов российской императрице как-то прошлось доплачивать казенные деньги в фонд погашения выигрышных обязательств.

Лотерея древности и Великая Китайская стена

Древняя лотерея впервые появилась почти одновременно в Китае и Риме. Первые упоминания об игре Кено, сильно напоминающей сегодняшнюю лотерею, относятся к эпохе китайской династии Хань (примерно 200 г. до н. э.). Вырученные от игры средства направлялись на развитие и застройку страны. Яркий тому пример – создание оборонительного сооружения, известного миру как «Великая Китайская стена».

Древняя лотерея помогла возвести Великую Китайскую стену.

Свои формы азарта развивались и в обществе древних римлян. Родоначальником общественной лотереи считается Юлий Цезарь. Сбор средств посредством розыгрышей организовывался для реализации муниципальных проектов. На вырученные от продаж билетов деньги ремонтировались дороги, возводились здания и мосты. По праздникам бесплатные лотереи с денежными призами устраивались для бедняков.

Средневековая Европа застраивает города и пополняет казну

С 15 века лотерейные розыгрыши начали распространяться по всей Европе. Первые упоминания связываются с мероприятием, организованным в Бельгии по случаю годовщины смерти флорентийского художника Яна Ван Эйка. Все пожелавшие приобрести билеты разыгрывали между собой денежные вознаграждения, а деньги от реализации лотереи шли на помощь малоимущим.

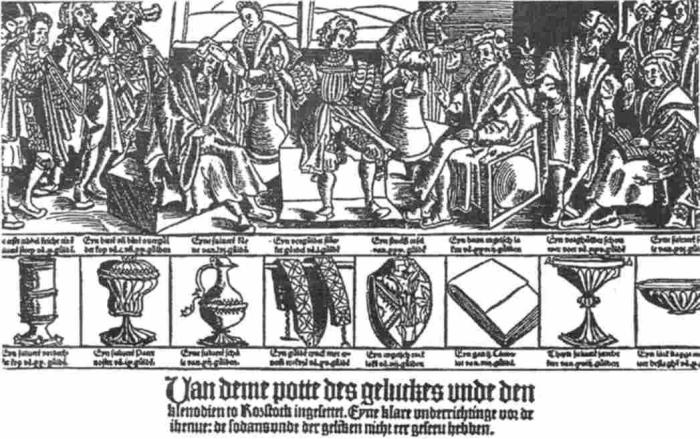

Гравюра-анонс средневекового лотерейного розыгрыша в городе Росток с рекламой призов./

В дальнейшем всевозможные розыгрыши в Бельгии проводились регулярно, благодаря чему были построены богадельни, часовни, водные каналы и порты.

В середине 16 века призовую лотерею организовала и английская королева Елизавета, разыграв среди подданных гобелены, деньги и слитки золота. Эта инициатива оказалась очень удачной и прошла с широким размахом. Были проданы более 40 тысяч билетов, вырученные средства расходовались на восстановление портов и важные общественные нужды. С того времени гослотерея в Англии проводилась регулярно. За двести лет «лотерейные» деньги обеспечили строительство Лондонского акведука, Британского музея и множества других важных архитектурных объектов.

Лотерейный розыгрыш в средневековой Европе

Лотерея в американской истории и запрет розыгрышей

Лотерея напрямую связана с историей США. Во многом образование этой страны зависело от удачной организации розыгрышей. Все началось с появления в Новом Свете британских колоний. После безуспешных попыток английской королевы Елизаветы I заселения Америки Яков I принял решение привлекать для этого частный капитал. Лотерея несколько лет подряд собирала в фонды огромные средства, благодаря чему и построился Джеймстаун — первый на североамериканском континенте английский город.

Особыми ценителями лотереи были переселенцы в США

После такого успеха лотереи определяли наиболее важные начинания: строительство населенных пунктов, мостов, дорог, церквей, больниц, школ, университетов. Средства от продажи лотерейных билетов направлялись и на финансирование армии, социальных и культурных программ. За 250 лет возведено несколько сотен важных объектов по всем существовавших в то время штатам. В ходе франко-английских конфликтов 17-18 вв. в Северной Америке колонии на «лотерейные» деньги строили укрепления и вооружали военных. Бенджамин Франклин использовал розыгрыши для покупки пушек, используемых в обороне Филадельфии. Джордж Вашингтон запускал лотерею для сбора средств на строительство дороги к популярному сегодня курорту Hot Springs через Аллеганские горы. А Континентальный конгресс в ходе войны за независимость проводил лотерейные розыгрыши для поддержки армии.

Ну а самый ярый приверженец лотерей среди президентов США — Томас Джефферсон, попытавшийся использовать лотерею для расплаты с долгами. В XIX веке доходы от розыгрышей заняли определяющее место в негосударственном финансировании. В США функционировало огромное число частных лотерей, проследить честность проведения которых не представлялось возможным. Розыгрыши все чаще сводились к аферам и мошенничеству. По этой причине в 1890 году президент Бенджамин Гаррисон, заручившись поддержкой Конгресса, запретил печать и продажу лотерейных билетов.

«Лотерейные» доходы в императорской России

В Российскую империю лотерея пришла во времена Петра I. Он учредил беспроигрышные вещевые лотереи, когда из собравшейся толпы выбирались дети, тянувшие из мешка билеты с призами. В большинстве случаев люди выигрывали полезные в быту вещи.

Проводились лотереи и во времена правления Екатерины II, призами в которых выступали изъятые у должников ценные предметы. Необычные лотереи, по свидетельствам историка Александра Бринкера, проводил Потемкин. На специальных приемах граф разыгрывал среди знатных дам множество призов, однако самые ценные доставались понравившейся ему даме. Первое задокументированное свидетельство российской лотереи — царский указ императрицы от 1764 года о проведении первого государственного розыгрыша.

Призы лотереи в пользу Демидовского дома призрения трудящихся. 1873 год.

Прельстившись большим доходом организаторов частной лотерей, Екатерина решила монополизировать розыгрыши и направлять вырученные средства на пополнение государственной казны. Несмотря на оптимистичные намерения императрицы первая лотерея оказалась убыточной. Из-за ошибок в расчетах организаторов государству пришлось еще и доплачивать казенные деньги в фонд погашения выигрышных обязательств. С тех пор Екатерина больше не устраивала подобные розыгрыши.

В 1892-м правительство инициировало проведение лотереи, намереваясь помочь населению, пострадавшему от неурожая. Мероприятие собрало баснословную по тому времени сумму — более 9 млн рублей. А в первые годы Первой мировой государственная лотерея аккумулировала средства для помощи пострадавшим и раненым.

Источник:

Преференции для сексотов, осведомителей, информаторов, агентов или просто стукачей в Советском Союзе были разными, измерявшимися не обязательно деньгами. Многих «иуд» сподвиг на доносительство элементарный страх за собственную судьбу.

А сотни тысяч советских граждан закладывали соседей, коллег, друзей и знакомых и вовсе бесплатно, повинуясь гражданскому долгу или же по идейным соображениям, руководствуясь, так сказать, «линией партии».

В лагерях продавали за миску супа

Первая статистическая информация по количеству доносчиков НКВД была сведена воедино во время сталинских репрессий наркомом внутренних дел Ежовым. В донесении Сталину он писал, что общее количество осведомителей в СССР – более полумиллиона человек. Оплачивалась только работа основной агентуры чекистов, они так и именовались – агентами. Помимо зарплаты (ее сумма Ежовым не указывалась, но так называемым «резидентам», «бригадирам» низовых стукачей, платили тогда до 300 рублей), агентам выплачивали суммы на «издержки» (организацию пьянок, покупку подарков и т.п.). Спецосведомители, доносившие на деятелей культуры, священнослужителей, инженеров и других, более заметных среди серой советской массы граждан, по словам Ежова, работали чаще всего бесплатно.

В сталинских лагерях стукачам за доносительство платили от 40 до 60 рублей. Это было рискованное занятие, потому что при раскрытии доносчиков убивали или, когда наказание за убийство ужесточили, наносили такие травмы, что остаток жизни (год – два) стукач проводил в больнице, где и умирал. Вербовали доносчиков и среди военнопленных, содержащихся в ГУЛАГе. Покупали их чаще всего за еду. Большинство соглашались. С 1946 по 1947 год только в лагерях Ленинградской области количество доносчиков среди германских военнопленных увеличилось более чем в 10 раз, с 137 человек до полутора тысяч.

«Будешь доносить – поможем по службе»

Официальных данных о количестве осведомителей в СССР не существует (даже у Ежова эти цифры были приблизительными). Стукачи «барабанили» практически во всех сферах деятельности советского государства, включая творческую. К примеру, известный актер и режиссер Михаил Козаков в своей книге признался, что сотрудничал с КГБ на протяжении 32 лет, с 1956 года.

Из многих побудительных мотивов, толкавших советского человека на доносительство, материальный стимул решающим не был – стукачам могли разрешить выехать за границу (что во времена СССР для большинства было несбыточной мечтой), помочь в продвижении по карьерной лестнице.

Завербовать чекисты могли едва ли не любого из тех, кто представлял для них оперативный интерес – кандидата ставили перед выбором: либо он работает на КГБ, либо ему «перекрывают кислород» – сделают все, чтобы актеру не давали ролей, а режиссеру – снимать фильмы, художнику – устраивать выставки, писателю – публиковаться и т.д. Козаков практически единственный представитель советской творческой интеллигенции, кто сделал такой своеобразный каминг-аут. На самом деле, «секретных сотрудников» в этой среде, как и в любой другой, было очень много.

Условно говоря, творческая интеллигенция написанием (или подписанием) такого рода обращений зарабатывала себе спокойное существование. К примеру, в перечне фамилий, подписавших в свое время резко негативные отзывы на творчество Солженицына, есть имена таких известных советских писателей, как К. Федин, М. Шагинян, К. Симонов, Ю. Бондарев, А. Барто… Отметились в этом печальном списке и актеры Борис Чирков с Михаилом Жаровым…

Как поощряли милицейских информаторов

В 40-е годы ХХ века у милиции была уже налажена система осведомителей из числа обывателей и из преступной среды, помогавших правоохранителям выявлять и раскрывать преступления. Система имела несколько ступеней, высшей из которых были так называемые «агенты-международники», которых могли послать внедряться в воровскую среду в другой регион. «Резиденты» («смотрящие» за рядовыми осведомителями) с 1945 года официально ежемесячно получали не менее 500 рублей. На оплату работы стукачей тратились миллионы, только в 1952 году по линии уголовного розыска «резидентам» в СССР было выплачено свыше 2,7 миллионов рублей.

В советской милиции вопрос выплаты вознаграждений стукачам регламентировался законом «Об оперативно-розыскной деятельности» (он в новой редакции работает и сейчас). Достаточно было написать рапорт на имя начальства о выделении средств на «информационное обеспечение». За отпущенную сумму (она разнилась в зависимости от важности сообщаемых сведений) опер потом должен был отчитаться с приложением документа за подписью самого информатора. Впрочем, такой порядок создавал питательную среду для коррупционных проявлений – нередко казенные деньги до стукачей не доходили.

источник

И вы можете с этим столкнуться! Отгадывайте и смотрите ответы:

1. Про любителя кофе

В ресторане один из посетителей пожаловался официанту, что у него в кофе плавает муха. Официант забрал чашку и пообещал принести другую. Он вернулся через несколько мгновений. Человек попробовал кофе и сказал, что это тот же кофе, из которого достали муху.

Вопрос: Как он узнал об этом?

2. Про бикфордов шнур

Известно, что бикфордов шнур горит неравномерно, но сгорает ровно за 1 минуту. Можно ли при помощи двух таких шнуров отмерить ровно 45 секунд? Как? Просьба соблюдать технику безопасности.

3. Про ноги лошади

Один дотошный исследователь установил, что в течение рабочего дня две ноги его лошади прошли 18 км, тогда как две другие ноги — 19 км. Может ли такое быть?

4. Про Кирилла в больнице

Кирилл провел три дня в больнице. Он не был болен и не получил травму, но во время выписки его пришлось нести. Почему?

5. Про яйца

Вы держите в руках два обычных куриных яйца. Одно яйцо Вы держите неподвижно в руке, а другим — с размаху ударяете по первому. Удар происходит в одну и ту же часть каждого яйца, например, в самую «острую» их часть.

Вопрос: какое яйцо треснет, которое было неподвижно, или то, которым ударили?

6. Про Илью Муромца и Змея Горыныча

У Змея Горыныча 3 головы и 3 хвоста. Одним ударом меча-кладенца Илья Муромец может отрубить одну или две головы или же один или два хвоста. Если он отрубит один хвост, то вырастут 2 новых хвоста. Если он отрубит 2 хвоста, то отрастет 1 голова. Если отрубить одну голову, то вырастет одна новая голова. Лишь в том случае, если отрубить две головы, то ничего не вырастет. Змей погибает только в том случае, если у него не остается ни одной головы и ни одного хвоста, причем в этот момент у него ничего не должно отрастать. Может ли Илья победить, если у меча-кладенца есть заряд всего на девять ударов?

7. На внимательность

Много я видел хорошо сложенных женщин, но эта меня потрясла: и плечи ее, и грудь, и талия, и бедра были, казалось, сработаны резцом Пигмалиона.

Извозчик презрительно усмехнулся: мол, до вашей-то деревни рукой подать, а вы в телегу проситесь.

А этот кот на диване разлегся, понимаешь, барином; ждет, видно, когда я принесу дань его милости — рыбку, да сметану, да курочку.

Он спустился с лестницы — очень осторожно, чтобы не скрипели ступеньки, тайком вышел из дома и пошел к месту условленной встречи.

Рапорт у Гали я взял, но сразу читать не стал, а отложил до вечера.

Узнав, что жена и дочка на даче, он тут же поехал на вокзал.

В этих шести предложениях скрыты шесть ….. Что же спрятано в этом тексте?

8. Про сапоги

Сапожник сделал сапоги и сказал подмастерью продать их за 25 рублей. К подмастерью на рынке подошло двое инвалидов (у одного нет левой ноги, у другого – правой), и он продал им по сапогу за 12,50 соответственно. Возвращается, отдает деньги сапожнику и рассказывает, как удачно продал… А сапожник отвечает: «ну что ж ты, инвалидам надо было сделать скидку. Держи 5 рублей, разыщи их и верни по 2,50». А подмастерье решил отдать инвалидам только по рублю, а остальные три рубля пропил. Нашел инвалидов и отдал каждому по рублю.

Вышло, что сапоги обошлись инвалидам по 11,50. 11,50+11,50 = 23 и еще 3 рубля пропиты. Итого: 26 рублей, а было 25. Откуда лишний рубль?

9. Про чистку обуви

В Турции многие чистильщики обуви предлагают прохожим свои услуги совершенно бесплатно. Однако те, если решают воспользоваться их предложением, сами платят им деньги. Почему?

10. Про быструю мобилизацию

Галльские жрецы нашли безотказный способ быстрой мобилизации воинов в случае войны. Для этого они приносили в жертву только одного человека. Какого?

Долгое время Европа представляла собой ряд малонаселенных аграрных государств, находящихся на периферии Евразии. Однако за считанные века она превратилась в культурный и экономический центр мира. Разгадываем секрет «европейского чуда».

Наследство

Европейская цивилизация выросла не на пустом месте, а наследовала богатейшую античную культуру, в первую очередь Древнего Рима. Искусство, архитектура, строительные технологии, право, система управления, религия, военное дело – все это было адаптировано на почве зарождающихся средневековых феодальных государств Европы.

Великое переселение

Массовые этнические перемещения, охватившие Европу в IV-VIII веках нашей эры привели к многочисленным войнам, но они также способствовали культурному, языковому и религиозному обогащению народов. Европа была сродни гигантскому плавильному котлу, в котором выкристаллизовывались и сохранялись наиболее жизнеспособные элементы.

Наука

Европейцы развили и усовершенствовали подход к науке, который сочетал в себе экспериментальные исследования и математический анализ. Наиболее наглядно это выразилось в трудах Галилея, Коперника, Гюйгенса и Ньютона.

Одним из ключевых факторов в развитии наук стало использование инструментального подхода. Применение телескопа, микроскопа, барометра, хронографа, секстанта, вакуумного насоса, электростатического генератора способствовало прорыву в области научных знаний.

В период Промышленной революции экономический рост стимулировала опора на богатый научный опыт и инновационные технологии. Использование квалифицированной рабочей силы значительно ускорило прогресс.

География и климат

Европа, в отличие от многих других мест на Земле, занимает максимально благоприятное географическое положение. Американский биолог Джаред Даймонд, объясняя «европейское чудо», отмечает подходящие для одомашнивания растений и животных условия в этой части Евразийского континента.

Экономист из Колумбийского Университета Джеффри Сакс выдвинул гипотезу, согласно которой умеренный климат Европы создал преимущество перед жаркими странами, благодаря которому здесь образовались более «продуктивные почвы», а также отсутствовали тропические болезни.

Колониальная политика

Эпоха Великих географических открытий создала возможность для ведущих европейских держав максимально использовать свои заокеанские колонии, эксплуатируя их человеческие и природные ресурсы и извлекая из этого баснословную прибыль.

Профессор антропологии Джеймс Блаут триумф капитализма связывает с трансатлантической торговлей , породившей торгово-финансовый капитал, а доступность к множественным колониям объясняет все тем же выгодным географическим положением.

Религия

Макс Вебер в своей «Протестантской этике» выражал мнение, что страны, исповедующие «правильную» религию, опережают в своем развитии все прочие. В первую очередь успех европейских стран он связывает с протестантизмом, который лучше стимулирует «дух капитализма».

Атмосфера терпимости и плюрализма, которую обеспечил «Акт веротерпимости», принятый в 1689 году английским парламентом, создал условия для свободного развития философской и научной мысли. Более того, Англиканская церковь способствовала популяризации ньютоновской теории и экспериментальной науки.

Следует также назвать и религиозные войны XVI-XVII веков, которые привели к зарождению либерализма. Теперь протестантские страны смогли сами определять вектор своего развития, смело внедрять научные и социальные эксперименты.

Экономические институты

Французский историк Фернан Бродель сравнивая европейскую экономику с экономикой остального мира отмечал, что она «обязана своим более быстрым развитием превосходству своих экономических инструментов и институтов – биржам и различным формам кредита».

Экономисты Дарон Асемоглу и Джеймс Робинсон при объяснении европейского прогресса вводят такое понятие как «вовлекающие экономические институты», которые, по мнению ученых, «позволяли наилучшим образом использовать человеческие таланты и способности, и которые дают возможность индивидуумам принимать самостоятельные решения».

Среди характерных черт «вовлекающих экономических институтов»: свободный выбор профессий, защита частной собственности, непредвзятая судебная система, а также общедоступные службы, обеспечивающие единые правила игры.

Демография

Исследователей всегда интересовал вопрос, почему не густонаселенная и богатая Азия, а Европа стала местом взрывного экономического роста. Австралийский историк Эрик Джонс в книге «Европейское чудо» выдвигает демографическую гипотезу этого феномена. По его мнению, «нуклеарная» семья и поздние браки, которые обеспечивали контроль над численностью населения Европы, позволяли оптимально распределять ресурсы и выстраивать экономическую политику.

Культурная особенность

Страны Ближнего и Дальнего Востока в сравнении с Европой обладали отнюдь не меньшей, а может быть даже и большей духовной и материальной культурой, но европейцы продемонстрировали способность накапливать знания и технологии. «Компас и порох были изобретены в Китае, а вот ружья и заморские колонии появились у европейцев», – пишет историк и экономист Дэвид Ландэс. По его мнению, важно не кто «первым придумал», а кто «первым пустил в дело».

Дополняя «культурную теорию» профессор экономики Дейдр МакКлоски отмечает «буржуазное достоинство» и высокий этический статус занятия бизнесом в Европе, невиданные для других стран и эпох.

Конкуренция

Промышленная революция в Европе была обязана высокому уровню конкуренции на экономическом рынке. Объясняя это, американский экономист Дуглас Норт вводит понятие «неестественных государств», которые в противовес «естественным странам» не могли существовать в нищете, а создали условия для роста благосостояния наиболее целеустремленных индивидов.

В отличие от тоталитарных деспотий Востока, в «неестественных государствах» Европы сложились механизмы ограничения насилия и появились «порядки открытого доступа» для желающих попасть в элиту – то есть для тех, кто решил заработать больше чем это необходимо для жизни.

Случайность

Необычную версию «экономического чуда» Европы выдвигает американский социолог и политолог Джек Голдстоун. Он считает, что вплоть до 1750 года не было никаких предпосылок для возвышения Европы, так как она мало отличалась от других территорий планеты. Небогатые аграрные государства Европы, управляемые монархами, находились в тех же условиях, что и Россия или Османская империя. А эпоха Великих географических открытий означала лишь выход провинциальных португальских и голландских торговцев на развитые азиатские рынки.

Согласно Джеку Голдстоуну Европе просто повезло: «цепь благополучных случайностей привела к созданию условий для постоянного опережающего роста». Именно из-за этого Европа стала регионом опережающего развития, исходя из изменения модели накопления, распространения и применения знаний.

источник

Вторгшиеся в СССР летом 1941 года немцы были как следует «обработаны» геббельсовской пропагандой, заявлявшей о «неполноценности» русских и других народов Советского Союза.

Вскоре завоевателям пришлось на личном опыте убедиться, что они имеют дело с мотивированными, умными и смекалистыми воинами. Неудивительно, что некоторые привычки красноармейцев все же удивляли бойцов Вермахта.

Чистюли

Немцы удивлялись тому вниманию, которое советские солдаты уделяли как личной гигиене, так и поддержанию чистоты в местах расположения. Военнослужащие Вермахта отмечали, что русские хорошо приучены к гигиене.

Кроме того, многие красноармейцы, вспоминали немецкие солдаты, имели хорошие зубы. Это сильно диссонировало с той информацией о «неполноценности» и «грязи» русских и других народов Советского Союза, которую внушали солдатам германской армии пропагандисты Рейха.

В отличие от красноармейцев, привычка к гигиене и поддержанию приемлемых санитарных условий в немецких частях была не так распространена. Советские бойцы после захвата блиндажей немцев неоднократно отмечали, что находили там огромное количество всевозможных паразитов.

Как отмечал лейтенант Вермахата Эверт Готтфрид, привычке периодически мыться и стирать свою одежду его подразделение научилось именно от красноармейцев.

Париться в бане

Эта национальная забава русских очень удивляла немцев. Посещение бани красноармейцами некоторые военнослужащие германской армии сравнивали с ритуалом. Привычка советских солдат париться, терпеть ужасающий жар и при этом хлестать друг друга мокрыми прутьями, а затем выбегать на мороз и обтираться льдом была диковинной для немцев, которые, отмечал ефрейтор Вальтер Опперман.

Вообще, в бане наши бойцы бывали очень часто. В 1942 году они мылись более 106 миллионов раз, в 1944 году – 272 миллиона. Кроме того, без устали работали тыловые службы, которые только за предпоследний год войны продизенфицировали около 167 миллионов комплектов солдатской формы.

Надежда на авось

Привычка надеяться на авось – еще одна типичная национальная черта русских. Проявлялась она и на фронте. Быстро меняющаяся обстановка диктовала необходимость принимать нестандартные решения, зачастую самоубийственные, но в определённых ситуациях единственно верные. Без надежды на «авось пронесет» здесь никуда.

Это отмечали и немцы, которые удивлялись подобной безрассудности: пойти в заранее безнадежную атаку, вступить в бой с многократно превосходящими силами противника, провернуть дерзкие операции в тылу врага – все это в сознании наших бойцов подкреплялось тем самым «авосем». Куда уже без нее, а вдруг повезет?

Поражала военнослужащих Вермахта и адаптированность советских бойцов к суровым природным условиям, их способность к действиям даже в самые лютые морозы. Как писал начальник 4-й армии Вермахта генерал Гюнтер Блюментрит, русские привыкли к огромным территориям, и чувствуют себя как рыба в воде в отличие от немцев, для которых равнины Восточной Европы казались бесконечными и гнетущими.

Как русские не сходят от них с ума, задавались вопросами шокированные немецкие солдаты. Они психологически ощущали себя на пространствах СССР ничтожными и потерянными.

Религиозность

В СССР религия была под официальным запретом, а большевизм проявлял к церкви показательную нетерпимость. Пропаганда Третьего рейха вообще говорила о полном запрете всех верований в Советском Союзе.

В реальности на фронте некоторые бойцы носили крестики, а перед атакой или во время сильных обстрелов читали молитвы. Немцы были удивлены, когда находили при убитых красноармейцах небольшие распятия, карманные иконки и написанные от руки на листе бумаги молитвы.

Чтение

Как известно, советский народ был самым читающим в мире. Не исключением было и военное время. В тяжелых условиях бойцы находили минутку-другую на чтение книг и газет. Опять же, ничего общего с россказнями Геббельса и прочих других пропагандистов Третьего рейха, внушавших немецким солдатам мифы об «отсталых и необразованных» русских.

Что читали советские бойцы? После боев в расположении красноармейцев немцы находили множество газет: «Во славу Родины», «Красная звезда», «Правда». Художественную литературу: Горький, Шолохов, Маяковский, Лермонтов, Пушкин, Чернышевский и другие.

Находили немцы и стихи, которые или сами сочиняли красноармейцы, или переписывали из газет. С листком в кармане на груди они шли в атаку на врага.

источник

В декабре 1237 года войско монгольского хана Батыя вторглось в пределы Руси. Первой из Русских земель разорению подверглось Рязанское княжество. Это событие описано во многих древних летописях. Сохранилось и художественное произведение – «Повесть о разорении Рязани Батыем». Оно содержит множество деталей, о которых не сообщается в летописях. Среди прочего, там рассказывается о подвиге Евпатия Коловрата.

Согласно «Повести», Евпатий Коловрат был одним из знатных бояр Рязанского княжества. Когда его застигла весть о нашествии Батыя на Рязань, он находился в Чернигове вместе с одним из рязанских князей, Ингварем Ингваревичем. Очевидно, Коловрат был одним из бояр княжеской свиты. Когда Коловрат узнал о нашествии монголо-татар, он бросил своего князя и с малой, как пишут, дружиной (очевидно, это была собственная дружина боярина, не князя) помчался из Чернигова к Рязани. Но на месте Рязани Коловрат увидел только трупы и пепелище. Тем не менее, ему каким-то образом удалось собрать дружину в 1700 человек и выступить по следам Батыя. Нагнал он войско грозного завоевателя уже где-то в Суздальской земле.

Там дружина Коловрата внезапно напала «на станы Батыевы. И начали сечь без милости, и смешалися все полки татарские. И стали татары точно пьяные или безумные. И бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притуплялись… Почудилось татарам, что мёртвые восстали». Устрашённый Батый направил, чтобы захватить Евпатия живьём, богатыря Хостоврула, сына своего шурина. Но Коловрат разрубил Хостоврула пополам. Татары смогли одолеть дружину Коловрата только с помощью стенобитных катапульт. Евпатий погиб. Его тело принесли Батыю. Хан похвалил храбрость сражённого врага и отдал его тело взятым в плен его дружинникам, которых, из уважения к доблести их предводителя, отпустил. Некоторые редакции «Повести» сообщают дополнительные сведения об Евпатии. В частности, по отчеству он был Львович. Дружинники привезли его тело в Рязань, где оно было торжественно похоронено в январе 1238 года.

Теперь попробуем разобраться в этих сведениях и сопоставить их с известными фактами. «Повесть», как положено героическому сказанию, изобилует фантастическими эпизодами и эпическими преувеличениями. Понятно, что использовать стенобитные орудия против живой силы в полевом сражении – абсолютно неэффективно, и что эти орудия (именовавшиеся на Руси «пороками») упомянуты только для того, чтобы подчеркнуть ярость Коловратовой дружины. Видимо, именно «пороки» больше всего поразили русских из всего военного арсенала монголов, и русские приписали этим орудиям свойства чудо-оружия.

Непонятно, откуда Коловрат, по прибытии в Рязанскую землю, смог собрать дружину из 1700 храбрых и могучих мужей, если Рязанская земля перед этим подверглась опустошению, и все ратные люди полегли в битвах. Если это не полный вымысел, то невольно спрашивается: где же и почему они отсиживались в то время, когда их земляки гибли в неравной борьбе с захватчиками? Впрочем, древние источники всегда грешат преувеличениями в том, что касается численности войск, количества жертв войн, масштабов стихийных бедствий и т.д. Само упоминание того, что Коловрат перед погребением был отпет в соборе Рязани, показывает, что город отнюдь не был полностью разрушен монголами, если, конечно, эпизод с торжественными похоронами не был придуман позднее.

Но есть подробности, которые было незачем придумывать. Так, сын шурина Батыя назван по имени – Хостоврул. Это имя явно не монгольское и не тюркское. Насколько известно, до сих пор никто из историков не пытался объяснить ни его происхождение, ни то, откуда автору «Повести» могло быть известно имя сына ханского шурина.

«Повесть» известна по нескольким спискам, древнейшие из которых – не ранее второй половины XVI века, то есть отстоят от описываемых событий более чем на три столетия. Правда, сопоставляя их с другими памятниками, знатоки древнерусской литературы считают, что «Повесть» была сложена до конца XIII века. Но следует иметь ввиду, что датировки других памятников, относимых к этому времени, тоже гипотетичны.

Историки сомневаются в существовании самого князя Ингваря Ингваревича, если это, конечно, не Ингварь Игоревич, рязанский князь, правивший с 1217 года. Правда, он умер в 1235 году, но известие об его смерти в том году единичное, и нельзя исключать, что он был жив и в 1237 году. «Повесть» рассказывает, что в Рязани оказали сопротивление Батыю князья Юрий и Олег Ингваревичи (то есть его сыновья), и оба погибли. С каким именно князем мог находиться в Чернигове Коловрат, в точности установить невозможно. Но нет ничего невозможного в том, что он там был на момент Батыева вторжения. Как известно, рязанские князья были ветвью Ольговичей, княживших в Чернигове. Между двумя княжескими домами поддерживались близкие отношения.

Несмотря на обилие неправдоподобных деталей, вполне объяснимых жанром героического произведения, Евпатий Коловрат вполне может быть признан исторической личностью. Нет никаких противопоказаний тому, что рязанский боярин с таким именем действительно был, что он в декабре 1237 года находился в дружественном Рязани Чернигове, что он не успел на родину до решающей схватки земляков с Батыевой ратью, что он с толпою уцелевших воинов нападал на какие-то отставшие отряды монголов (партизанил, иначе говоря). Народная молва со временем приписала Евпатию невиданные подвиги и вплела его в сюжет героической саги.

Кстати, Коловрат это не фамилия, как почему-то многие думают. Фамилий в те времена на Руси вообще не было. По отцу, как уже сказано, Евпатий был Львовичем. Коловрат могло быть прозвищем либо вторым именем. Князья Рюрикова дома носили в то время славянские и скандинавские имена, и больше известны именно под ними, а не под христианскими именами, дававшимися им при крещении. Вплоть до XVII века на Руси даже среди дворян сохранялась традиция называться вторым именем, связанным с каким-то человеческим качеством или чувством (Удача, Потеха, Обида, Истома и т.д.). Коловрат значит обращающийся, поворачивающийся. Возможно, этим прозвищем он был наделён за свою ловкость в рукопашном бою. Популярная ныне этимология имени Коловрат от обращения солнца по небосводу не имеет научного подтверждения.

источник

В известном фильме «Кавказская пленница» похитители невесты оказались на скамье подсудимых. На современном Кавказе суда не бывает практически никогда, а вот похищения девушек встречаются все чаще. Несколько лет назад в Чечне был введен штраф для похитителей – миллион рублей. Но желающих украсть приглянувшуюся девушку и жениться на ней это не останавливает.

Обычай похищения невесты древний. Он практиковался многими народами. В некоторых культурах его следы сохраняются до сих пор. Сейчас на Кавказе эта практика существует в трех основных вариантах.

Если девушку крадут ради шутки, при этом и родители молодых в курсе происходящего, и сами они осознают шутливость, то это — дань традиции. Иногда похищение совершается по сговору парня и девушки. В третьем же случае девушку действительно похищают помимо ее воли, при этом ее родственники могут быть также настроены против брака.

Нередко кражу девушки оправдывают мусульманскими традициями, но это не верно – ислам запрещает браки без согласия обеих сторон. Более того, многие мусульманские деятели настаивают, чтобы на обряде бракосочетания (никях) присутствовал и отец невесты. Отрицательное отношение к похищению имеется и в чеченском традиционном праве, адате. Согласно его нормам женщина должна иметь право выбора. Однако даже муллы часто женятся, похитив невесту. И у такого поведения есть причины.

Некуда деваться

Кавказские родители своих дочерей любят и выдавать замуж за первого, кто попросит их руки, не спешат. А часто жених уже назначен и отказывать ему не станут. Тогда мужчина может начать выслеживать понравившуюся ему девушку.

Когда она останется одна, ее насильно затаскивают в машину и увозят в заранее приготовленное место. Во многих случаях сам факт похищения – это уже пятно на репутации девушки, даже если ее удалось отбить или она смогла сбежать. Но если ее не нашли за ночь, то это уже практически гарантия брака. Родители редко принимают обратно дочь, хотя и такие случаи встречаются.

Порой попытки родственников вернуть девушку заканчиваются конфликтами с применением оружия. Если есть погибшие, то в этом случае просто закрыть глаза на ситуацию получается редко.

У девушек есть возможность сказать «нет» на религиозной церемонии бракосочетания, но пользуются ею единицы – и потому, что потом семья может отказаться от «запятнанной» дочери, и потому, что жених нередко угрожает убийством.

Но даже если девушка и возвращается домой, то на ней мало кто потом захочет жениться – в глазах традиционно настроенного общества она уже опозорена. Мужчины мотивируют свой отказ тем, что не хотят брака с девушкой, до которой дотрагивался кто-то еще.

Девушка, похищенная тем, кого она видеть в мужьях не желает, и отвергнутая родственниками, либо смиряется с такой ситуацией и дает согласие на брак, либо совершает самоубийство.

Для соблюдения видимости законности жених порой платит за девушку отступные. Семья, скорее всего, согласится и без них. Тайные свадьбы проходят редко.

По взаимному согласию

Иногда похищение выбирают и сами жених и невеста. Например, если родители хотят выдать дочь за выбранного ими жениха, а у девушки уже есть возлюбленный. В этом случае родительский страх того, что дочь будет опозорена, нередко играет молодым на руку, и они получают согласие на свадьбу.

На похищение «по согласию сторон» решаются и в том случае, если жених или невеста младшие в семье, а их старший брат или сестра еще не в браке. В этом случае полагается либо ждать свадьбы старшего сына или дочери, либо устраивать «вынужденное» бракосочетание, чтобы не допустить позора на всю семью.

Порой родители в курсе планирующегося похищения. Это происходит в том случае, если семья жениха или невесты испытывает материальные трудности. По традиции свадьба должна быть максимально роскошной, с участием всей родни с обеих сторон. А вот похищение дает возможность провести скромную церемонию, исключительно для официального оформления брака. Невесту театрально «крадут» по всем правилам, увозят в дом будущего мужа, а наутро туда отправляются ее родители.

В некоторых случаях жених и невеста оказываются в ситуации Ромео и Джульетты: если они происходят из враждующих родов, то похищение – это самый простой способ добиться брака. Конфликт в таком случае должны урегулировать старейшины.

Число заявлений в полицию по факту похищений ежегодно исчисляется на Северном Кавказе сотнями. Но перед судом предстают единицы. Остальные похитители становятся законными мужьями.

В 2013 г. глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике невест больше не воруют. Он же установил наказание для религиозных деятелей, участвовавших в похищении, – им грозит лишение духовного звания. Однако, несмотря на декларативные заявления местных властей и религиозных деятелей, до реального прекращения практики кражи девушек на Кавказе еще далеко.

источник

Бриллианты поломали не одну сотню жизней. Но среди многих трагических случаев, связанных с украшениями, выделяются истории «роковых камней», которые меняли хозяев «как перчатки

» и повсюду оставляли за собой кровавый след.

«Регент»

Пожалуй, самый безобидный в нашем списке, бриллиант «Регент» (140,64 карата). Доподлинно неизвестно, где и когда он был найден, но, по самой распространенной версии, его обнаружил в 1701 году индиец раб на руднике, в районе приисков Голконды (Центральная Индия), где была добыта большая часть алмазов, о которых мы сегодня будем говорить. Свою биографию камень, начал с крови – раб отказался отдавать его хозяевам рудника и обманул охрану, спрятав камень в разрезанном бедре и повязав все это повязкой из листьев. Ночью он сбежал, но был предательски убит одним матросом, который обещал в обмен на алмаз вывести его из страны. Прибыв в пункт назначения матрос продал алмаз сэру Томасу Питту, губернатору крепости Сент-Джордж. Деньги он истратил «по-матросски» — быстро, а потом повесился с горя.

Отсюда начинается подлинная история бриллианта. Томас Питт отдал камень ювелиру Джозефу Коупту, который и придал ему современную форму. Но в те времена губернатору небольшой крепости было опасно обладать таким сокровищем – охотники за драгоценностями не оставили бы его в покое. Поэтому, помучившись от мании преследования, Томас продал камень регенту Франции Филиппу II Орлеанскому. Во время французской революции «Регент» украли вместе с другими украшениями Бурбонов. Вернуть в руки монархии роковой бриллиант удалось Наполеону, который украсил им рукоятку своего меча. Что стало со знаменитым полководцем, всем и так известно. После Наполеона, сколько бы камень ни крали, он всегда, в конце концов, оказывался во Франции. Сегодня его можно увидеть в Апполоновой Галерее Лувра.

«Кохинор»

История белого бриллианта «Кохинор» («Гора света»), который сегодня украшает корону королевы Елизаветы, известна с XIV века, хотя найден он был, очевидно, раньше, согласно легендам, все в тех же копях Голконды. Несколько веков он украшал тюрбан раджей из династии государства Малва. Существовали легенды, что первым владельцем камня был легендарный герой Индии Карна из эпоса Махабхарата. Поэтому, в народе существовало поверие, что когда «Кохинор» поменяет владельца, то государство будет порабощено. Так и случилось в 1304 году, когда Малву завоевал делийский султан Ала-ад-Дином, который присвоил себе знаменитую драгоценность.

Впоследствии, камень сменил много династий – Великих Моголов, иранскую династию Афшаридов, афганских Дурранов – везде он считался символом власти, поэтому его владельцы менялись не всегда бескровно. Историки утверждают, что из восемнадцати владельцев этого бриллианта одни были предательски убиты, другие погибли в сражениях, остальные умерли в нищете. В конце концов, Кохинор оказался в 1849 году в руках у английских властей и был передан среди прочих ценностей, королеве Виктории.

«Черный бриллиант Орлов»

Также известен как «алмазное око Брахмы». В Индии черный алмаз в 195 карат, по легенде, украшал глаз статуи бога Брахмы около Пондишери (Южная Индия). Возможно подобная биография, а также редкий черный окрас и объяснили бы все слухи о проклятье, если некоторые из его владельцев не свели счеты с жизнью. Первым был Джей Пэрис, который привез бриллиант в Америку в 1923 году. Спустя некоторое время он спрыгнул с одного из небоскребов Нью-Йорка. Следующие владелицы – Надежда Орлова и княгиня Галицина-Баританская тоже, якобы, в 1947 году покончили с собой.

Сложно утверждать, насколько правдивы эти истории – архивы обходят загадочные смерти стороной. Согласно документам, княгиня Галицина-Баританская умерла в возрасте 102 года в Швейцарии в 1918 году, а Надежда Петровна Орлова в 90 лет во Франции в 1988 г.

Впоследствии камень поменял еще многих владельцев, наиболее известный из них — ювелир Денис Петимезас, купивший камень в 2004 году. Он публично заявил, что не чувствует никакого действия пресловутого проклятья, и бриллиант не принес ему ничего иного, кроме удачи. Тем не менее, уже спустя 30 месяцев он выставил его на продажу. В 2006 году у «черного Орлова» нашелся загадочный покупатель, по словам СМИ, «с другого континента», чье имя и судьба общественности неизвестно.

«Санси»

Ничего неизвестно о происхождении еще одного печально известного бриллианта «Санси». Говорят, что его добыл некий купец в пещерах с драгоценностями и вез в дар султану, но в пути его убили. После этого камень пошел «гулять» по свету, пока не попал в руки короля Карла Смелого в XV веке. Он и отдал его ювелиру для огранки, который сделал из него бледно-желтый бриллиант 55, 23 карата. Спустя два года король умер, а камень пропал без вести и был найден только в 1570-м году у Николая де Санси – французского поверенного в Константинополе. Вот к кому бриллиант отнесся благосклонно – с его помощью Николаю удалось добиться расположения короля Франции Генриха III, которому он на время его одолжил. По легенде, слуга, отправившийся доставить камень королю, погиб от руки грабителей, но перед этим успел проглотить «Санси». Как известно, Генрих III тоже не долго просидел на троне.

Когда произошла Французская революция 1789 года, «Санси» находился во французской сокровищнице вместе с другими роковыми бриллиантами «Хоуп» и «Регент». Дальнейшая его судьба туманна. Известно, что он успел побывать в руках у Демидовых. В конце концов, его купили американские промышленники Асторы, которые через некоторое время продали его Лувру, где он и находится по сей день.

«Хоуп»

Самый последний и самый кровавый – сапфирово-синий бриллиант, с абсолютно несоответствующим именем своей репутации – «Хоуп» («Надежда»). Камень, весивший до огранки сто пятнадцать каратов (карат равен 0,2 грамма), был привезён из Индии французским купцом, путешественником и ювелиром Жаном-Батистом Тавернье, который, кстати, известен своими описаниями копей Голконды. Он подарил его королю Людовику XIV. Первой, на кого обрушилось проклятье, была многолетняя любовница короля маркиза де Монтеспан. Эта пылкая черноволосая красавица, к тому же умная и образованная, успевшая родить королю восемь детей, получив алмаз в подарок, сразу же опротивела Королю-Солнце.

Даму сердца изгнали из дворца, а алмаз, нашел свое место на кружевном жабо Людовика XIV. Ровно через семь месяцев, в 1715 году, король, не расстававшийся с бриллиантом, скончался. Его наследник Людовик XV упрятал «Хоуп» на долгие годы в королевскую сокровищницу. Следующей его хозяйкой стала печально известная Мария-Антуанетта, которая любила шикарные платья и красивые камушки. Ее судьба, как и судьба ее супруга всем прекрасно известна – гильотина. Следующим его известным владельцем стал Георг IV, который вскоре сошел с ума. После этого, камень продали банкиру Томасу Генри Хоупу. Человека, именем которого назвали камень, отравили.

В 1910 году бриллиант приобрёл за 550 тысяч франков ювелир Пьер Картье, который почему то сразу же перепродал его семейству мфиллионеров Маклин. Эдвард Бейл Маклин являлся наследным владельцем газеты «Вашингтон пост», а его жена Эвелин Уэлш Маклин владела алмазными копями. Вскоре семья потеряла наследника, после чего мистер Маклин запил горькую и скончался. Напуганное семейство продало в 1958 году «Хоуп» известному филантропу Гарри Уинстону, который, впоследствии передал его Смитсоновскому институту.

Сегодня знаменитая «Надежда» поджидает свою новую жертву за пуленепробиваемым стеклом экспозиции.

источник

Федор Шаляпин и Максим Горький.

Жизненные пути Шаляпина и Горького впервые пересеклись в Казани. Для великого певца этот город был фактической родиной, а для писателя – духовной. С Казани начинается и поразительная цепочка совпадений, которая привела к возникновению настоящей дружбы. Дружба эта в свою очередь помогла обоим гениям взойти на вершину славы.

Первая встреча и знакомство через 12 лет

Скиталец, Андреев, Горький, Телешов, Шаляпин, Бунин. 1902 год.

Красивый голос у Шаляпина обнаружился в раннем детстве. В девять лет Федю уже приглашали петь в церковных хорах. Когда ему исполнилось 15, он решил попробовать силы в Казанском кафедральном хоре. Но чтобы попасть туда предстояло пройти жесткий отбор: на одно место претендовали десятки желающих. Увы, будущему всемирно известному басу победить в конкурсе не удалось – как раз в это время его подростковый голос «ломался», превращаясь в баритон.

Более успешным оказалось выступление некого молодого человека, который и пополнил ряды именитого хора. Как впоследствии признавался Шаляпин, это болезненное фиаско запомнилось ему на всю жизнь. А долговязого девятнадцатилетнего соперника с характерным «окающим» говором он попросту возненавидел.

Настоящие друзья,1901 год.

Дальнейшая судьба Шаляпина как артиста складывалась непросто, но, в конце концов, его пригласили исполнять басовые партии в Петербурге. Был 1900 год, Шаляпин только закончил свое выступление и находился в гримерной, когда в дверь постучали, и вошел Алексей Пешков. Как оказалось, ранее узнав биографию певца, он увидел в ней много общего с собственной биографией, что и побудило к личному знакомству.

Пешкову уже исполнилось 32 года, а Шаляпину было 27 лет. Между ними началось тесное общение. Однажды Шаляпин рассказал и о своей неудачной попытке поступить в Кафедральный хор. В ответ Горький со смехом признался, что тем соперником был он сам. Но после победы в конкурсе он пел в хоре всего два месяца, после чего был изгнан из-за полного отсутствия певческих способностей.

Характер отношений

Максим тычет метлой в Федора, 1905 год

Покупая хлеб в булочной, 16-летний Шаляпин часто видел молодого рабочего, месившего тесто. Переехав из Казани в Уфу и работая артельщиком на железнодорожной станции, Шаляпин неоднократно наблюдал за чернорабочим, передвигавшим вагоны с одного на другой путь. Появившиеся в печати рассказы о жизни простых людей заинтересовали Шаляпина своей правдивостью, и он мечтал познакомиться с их автором.

Эти и многие другие события происходили задолго до знакомства Горького и Шаляпина, но объединяли их и впоследствии дали право называть друг друга друзьями детства и даже братьями. Как развивалась дружба писателя и поэта красноречиво рассказывают фотографии и письма. Поначалу отношения были почти детскими – они ребячились, не стесняясь окружающих.

Президиум собрания, посвященного празднованию 1 Мая

Горький стремился как можно чаще бывать на выступлениях Шаляпина. А Шаляпин не пропускал ни одной публикации Горького. К моменту знакомства они оба уже были известны в российской культурной среде, но главные их творческие достижения были еще впереди и шли они к ним всячески поддерживая друг друга.

Горький давал высочайшие оценки таланту Шаляпина и побудил его написать автобиографическую книгу «Страницы из моей жизни», всячески помогая в работе над ней. Шаляпин же посветил Горькому несколько очерков, изданных во Франции в 1908 и 1936 году (уже после кончины писателя).

Испытания на прочность

Великий Шаляпин

Как и Горький, Шаляпин поддерживал отношения с представителями левых кругов, находившихся в оппозиции к императорской власти. Но в 1911 году произошел инцидент, который поставил под сомнение приверженность Шаляпина революционным идеям. Выступая в Мариинском дворце, он, вместе с другими артистами, преклонил колено перед Николаем II, чем вызвал бурю гнева со стороны соратников.

В личной переписке Горький назвал этот поступок «холуйским», но тем не менее встал на защиту друга. Сгладило ситуацию его объяснение, что, будучи творческой личностью, Шаляпин действовал эмоционально и импульсивно. Благодаря усилиям Горького, Шаляпину не только простили его поступок, но и после революции включили в состав Комиссии по делам искусства.

Партейка на Капри, посиделки в Горках

В 20-х годах прошлого столетия, талант Шаляпина получил всемирное признание. Гастролируя заграницей, он обратился к священнику, чтобы тот осветил его новый дом. Возле церкви он увидел нищую женщину с детьми. Чтобы помочь нуждающимся он передал священнику 5000 франков. Этот поступок в Советской России расценили как помощь белогвардейским эмигрантам. Но дружба с Горьким все еще продолжалась.

Последней каплей послужило желание Шаляпина получить авторский гонорар за публикацию его автобиографии. Реакция Горького была крайне резкой, и Шаляпин признал, что «потерял лучшего друга». Символичным отражением крепкой дружбы является переименование в 2018 году Литературного музея Горького в Музей Горького и Шаляпина.

Шаляпин и Горький остаются в памяти почитателей верными друзьями.

Памятник на «Моховых горах»

Источник: