Архив за месяц: Февраль 2018

Сельскохозяйственные традиции ацтеков сегодня.

Мексиканская деревня Сан Грегорио Атлапулько в муниципалитете Сочимилько является одной из немногочисленных оставшихся общин, которые до нынешних времен сохраняют сельскохозяйственные традиции ацтеков. Местные жители обрабатывают обширные поля, известные как чинампас. Всё, как было столетия назад.

Плавающие сады ацтеков.

Чинампас — это небольшие острова, соединены каналами, используемые для орошения и транспортировки урожая. Фермеры путешествуют на лодках по каналам между полями для посадки, культивирования и сбора урожая. Теночтитлан, столица государства ацтеков, расположенная на острове посреди озера Тескоко, когда-то питалась от разветвленной сложной системой чинамп. Хотя озеро Тескоко было истощено, а Теночтитлан стал Мехико, отголоски сельскохозяйственного прошлого Мексики дошли до наших дней, хотя и находятся под угрозой исчезновения.

Подготовка к сезону в Сочимилько.

Большая высота над уровнем моря, постоянный солнечный свет и обильная вода создают идеальную круглогодичную среду для выраживания урожая. «Мы в основном занимаемся обработкой полей в течение всего года. Сколько мы соберем урожая, зависит от того, что мы будем высаживать, — рассказывает Хосе Альфредо Камачо, фермер из Сан-Грегорио. — Шпинат можно собирать через полтора месяца, а редис всего через месяц. Сегодня мы высаживаем вдоль каналов чинампы деревья уэхоте, поскольку это единственное дерево, которое может противостоять постоянной влаге. Их корни удерживают берега каналов твердыми. Чтобы сделать чинампа, нужно сначала сделать ограждение из ветвей и высадить ивы на месте будущей воды. Затем дно канала заполняется землей и семенами водяных лилий».

Плавающие сады Сочимилько

Хотя чинамны являются плодородными и обильными, они не особенно выгодны. «Никто кроме нас больше не делает чинампы», — утверждает Камачо. Поскольку земля в окрестностях Мехико изменилась из-за излишней эксплуатации водоносных горизонтов под ней, чинампы в низинах затопило, а горные чинампы пересохли. Хотя ситуация не безнадежна, чтобы изменить ее, нужно прикладывать усилия.

Прополку никто не отменял

«Мы могли решить проблему самостоятельно, не спрашивая ничего у правительства, и просто создав систему каскадных дамб, подобных рисовым полям Китая, но для этого потребуются совместные усилия, которые трудно организовать, — объясняет Камачо. — Такая система могла бы лишить некоторых людей жилья, поэтому они не согласны с ней. Но если так будет продолжаться, экономика чинамп исчезнет полностью через 20 лет».

Источник

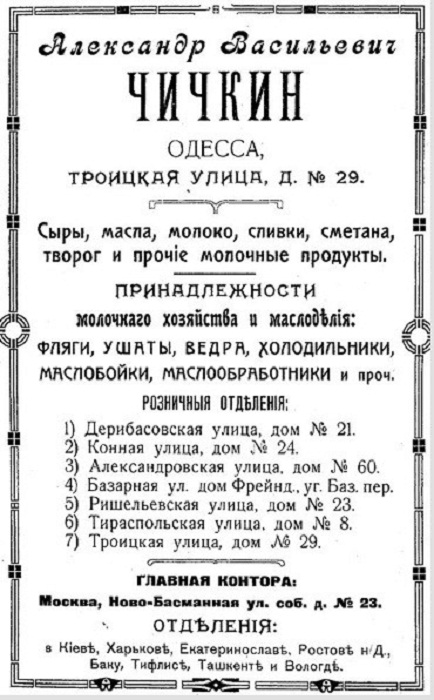

Александр Васильевич Чичкин (1862-1949) — «экономический гений молочной империи»

«Поэты поэтами, но ведь и бочкою масла, и головкою сыра, и бутылкою вкусного молока можно в равной степени славить свое Отечество, служить благу и расцвету родной земли…».

Об Александре Васильевиче Чичкине у нас сегодня мало кто знает, а вот в Японии о нем помнят. И в 1982 году японцы специально приезжали в Советский Союз для того, чтобы вручить наследникам Чичкина 2.5 миллиона долларов и засвидетельствовать тем самым свою признательность и уважение человеку, которого они считают гением, причастным к созданию своего «экономического чуда». Каково же было их удивление, когда оказалось, что в нашей стране никто из чиновников даже не слышал о нем.

Современники так отзывались о Чичкине: «Жизнь и деятельность Александра Чичкина в России – это подвиг! Это история, это наука, это практика. Это образец русской деловитости, это то, чему мы обязаны учиться сейчас все, от мала и до велика…»

Родился будущий «молочный король» в 1862 году в селе Коприно Рыбинского уезда Ярославской губернии, в котором проживало около 8000 человек. Неподалеку находился действующий Югско-Дорофеевский мужской монастырь, всем хозяйством которого заправлял отец Федор. Чего только в этом хозяйстве при монастыре не было! Помимо кухни, трапезной, братских корпусов, были там и гостиница, и прачечная, и школа, большой сад, а также скотный двор и конюшня, теплица и зернохранилище, а также кузница, квасоварня, мельница. Имелся при монастыре даже собственный кирпичный завод. Это хозяйство было настроено на обслуживание всего села, а управлялись с ним всего 23 человека.

Но неутомимому отцу Федору этого было мало. Для своих односельчан он соорудил еще и пристань, а также построил театр и кинотеатр.

Ребенком Саша частенько бывал в монастыре и с удовольствием помогал отцу Федору в его делах. Так что ему было у кого поучиться размаху деятельности и деловой хватке.

В этом же селе в 1862 года усилиями кооператора Н.В. Верещагина и владельца молочной фирмы В. И. Бландова была создана единственная на ту пору крестьянская артельная сыроварня. Но ее создатели пошли дальше и в 1870 году открыли школу, где наряду с обычной школьной программой детей обучали еще и основам молочного дела. Ходил в эту школу и Саша Чичкин. Затем он продолжил учебу в этом направлении в Петровской сельскохозяйственной академии, после окончания которой был отправлен на трехгодичную стажировку в институт Пастера во Франции. И учебу Чичкина, и его стажировку оплачивал В.И. Бландов.

«Становление империи»

Получив отличное образование и достаточный опыт, Александр вернулся в Москву, решительно настроенный начать собственное дело в молочной отрасли. Вначале он работал в молочной лавке своего отца, но вскоре открыл свой собственный специализированный молочный магазин. И так организовал его работу, что коренным образом изменил молочный рынок того времени.

Первый молочный магазин Чичкина был открыт в 1888 году, на Петровке, 17

Работать он стал по-честному, на совесть. Это быстро поняли поставщики, переставшие предлагать в его магазин продукцию низкого качества. Большой спрос был и с сотрудников, от которых требовалось качественное обслуживание покупателей и содержание помещения магазина в идеальной чистоте, уборщиц в штате не было. Подчеркивало чистоту обилие белого цвета в магазине – белоснежный кафель, белоснежная форма приказчиков… И покупатели не заставили себя ждать – одни приходили сюда за покупками, другие – посмотреть на диковинный магазин.

За первым магазином стали открываться и другие, по всей Москве.

В этом здании в Стремянном переулке находился один из таких магазинов, принадлежавших Чичкину.

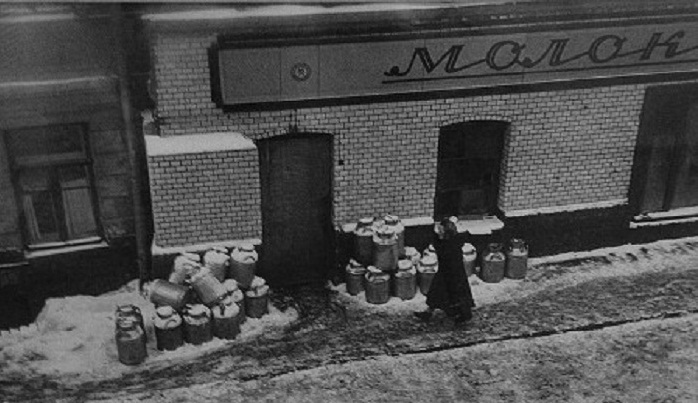

Последний московский специализированный магазин «Молоко», оставшийся от «империи» Чичкина, располагался по адресу: Большая Дмитровка, 7/5

Один из последних магазинчиков в Москве, сохранившихся с дореволюционных времен почти в неизменном виде.

Как уже отмечалось, во всех магазинах Чичкина царила необычайная чистота. Вот как описывали это очевидцы:«Все помещения с пола до потолка ежедневно мылись специальными резиновыми щетками, раствором мыла и соды, после все смывалось из шлангов чистой водой. Все металлические части — дверные ручки, кронштейны — начищались как на военном корабле. Выполняли эту работу сами рабочие после разлива молока».

Но не только чистотой отличались эти магазины. Здесь всегда продавали только свежее молоко, которое каждое утро завозили в магазин. А если товар не распродавался за день, его больше не выставляли на продажу. На следующее утро оставшееся молоко демонстративно выливали в канализацию.

Достигнув значительных успехов в торговле, Чичкин решил пойти дальше и принял очень простое и вместе с тем грамотное решение – помимо торговли освоить и сам процесс производства молока. И без промедления приступил к реализации этой своей идеи.

И вот в конце 1910 года в Москве завершилось строительство молочного завода, принадлежащего Чичкину, самого крупного в Европе. Если европейские заводы перерабатывали в день от 10 до 30 тонн молока, то этот завод был рассчитан на 100-150 тонн. Удивительно, но установку оборудования и освоение его мощностей осуществили всего за один день. Совершенно небывалое событие…

Позже еще один молочный завод Чичкина появился в Одессе.

Для расширения рынка сбыта своей продукции Чичкин создал целую сеть своих магазинов по всей стране. Таким образом, образовалась настоящая молочная «империя», в которую входили два молочных завода, 91 магазин, а также 40 станций по заготовке масла и филиал, на котором производили творог и сметану. Высочайшее качество продукции фирмы «А.В. Чичкин» прославило Чичкина на весь мир.

Бывшие магазины А.В. Чичкина и при Советской власти еще долго сохраняли «фирменную» облицовку

Система Чичкина по работе с кадрами

В «империи» Чичкина трудились 3000 сотрудников, и он придавал первостепенное значение работе с кадрами. Во-первых, он создавал для них достойные условия жизни – жили они в общежитиях с бесплатными прачечными, работали бесплатные столовые и лазареты. Всем желающим оплачивалась учеба, даже если учились они не по специальности.

Сотрудники, отработавшие на предприятии 5 лет и более, получали дополнительные наградные и могли уходить в оплачиваемый отпуск. После десяти лет работы наградные увеличивались вдвое и за выслугу им начинали начислять проценты. Но эти деньги на руки не выдавались, а хранились на личных накопительных счетах работников под довольно высоким процентом. Снять их со своего счета сотрудники могли лишь по завершении работы на предприятии.

Но самое главное — для своих сотрудников Чичкин разработал особую систему мотивации и поощрения, которая отнюдь не являлась тайной за семью печатями, все сотрудники о ней знали. И она была очень справедливой.

Чичкин в работе с кадрами придерживался принципа – найти талант, беречь его и развивать. Для каждого возраста были разработаны и использовались свои методы мотивации.

Первый уровень, называемый поэтично — «Рождение мечты и любви к профессии», был рассчитан на подростков до 20 лет, которые только еще определялись с выбором и

начинали осваивать основы выбранной профессии.

Cотрудники постарше, достигшие возраста 20-24 года, переходили на уровень «Энтузиазм» и приступали к самостоятельной работе. На этом этапе их постоянно перемещали с места на место, а служба контроля всесторонне оценивала их деловые качества и методы работы – инициативность, рвение, склонность к новаторству.

Сотрудники 25-30 лет переходили на следующий уровень «Честолюбие и тщеславие», который являлся определяющим для последующей расстановки их по должностям в зависимости от приобретенного опыта и авторитета. Работа на этом этапе отслеживалась особенно жестко, часто проводились неожиданные проверки. Именно на этом этапе достойные получали повышение, никто при этом не был в обиде, потому что все делалось по справедливости.

Дальше наступал уровень «Спокойное ожидание». Сотрудники 30-40 лет уже показали, на что они способны. Поэтому их уже можно было оставить в покое и дать возможность спокойно трудиться на занимаемой должности, зарабатывая премии и проценты, бонусы и льготы. А за что они полагаются – все были в курсе.

И, наконец, – «Исполнение мечты», 40-65 лет. К 40 годам сотрудники, как правило, уже занимали руководящие должности. И их высоко ценили за многолетний опыт и знания, накопленные к этому времени. Эти опытные сотрудники наделялись правом учить молодых работников и проверять, насколько хорошо они работают.

Неотъемлимой частью этой разработанной схемы Чичкина была система контроля. Существовал особый отдел ревизоров, который был обязан проверять и качество продукции, и работу сотрудников. Ревизии проводились в условиях полной секретности – никто заранее о них узнать не мог.

Магазин Чичкина на углу Пречистенского бульвара и М.Афанасьевского переулка. Летучий отряд ревизоров

«Империя» Чичкина процветала, сам он стал преуспевающим миллионером. Лишь он один в Москве был обладателем великолепного «Роллс-Ройса», имел также и личный самолет, на котором совершал регулярные полеты. Но конец такой жизни наступил с приходом большевиков.

Миллионер, переживший революцию

В предреволюционные годы Чичкин в некотором смысле сочувствовал революционерам, некоторых из них даже укрывал в своем доме. После 17-го года новая власть национализировала все его предприятия, но при этом все руководство фирмы осталось на своих должностях. Но вскоре у Александра Васильевича случилась целая череда личных трагедий. Пережив сильный душевный надлом, он бросил все и уехал во Францию Но долго жить в эмиграции не смог и уже в 1922 году подал прошение о возвращении на родину. Ему разрешили не только вернуться, но и открыть собственный молочный магазин – в стране в это время для поднятия экономики была введена Новая экономическая политика (НЭП).

Но в 1929 году власти все же добрались до него и отправили Чичкина на так называемое «трудовое перевоспитание», а фактически в ссылку в Кустанай. Но прожил там он недолго – уже через два года по ходатайству В.Молотова и А.Микояна, который в то время был наркомом пищевой промышленности, Чичкину разрешили вернуться в Москву. На этапе индустриализации при острой нехватке специалистов его знания и богатейший опыт стали очень нужными стране.

Чичкин вместе с Молотовым и Микояном приступили к восстановлению молочного производства и весьма в этом преуспели во многом благодаря Чичкину.

Под его контролем по всей стране стали открываться молочные магазины, расширился ассортимент молочной продукции, появились кефир, ряженка. Запустили массовый выпуск пастеризованного молока в стеклянных бутылках. В 1934 году заработал Ленинградский молочный комбинат им. Кирова, в проектировании которого принимал участие и Чичкин.

Немало пришлось потрудиться Чичкину и во время Великой Отечественной войны. Многие заводы тогда были эвакуированы в Среднюю Азию, и Чичкин, проживший там несколько лет во время ссылки, хорошо знакомый с условиями жизни в Казахстане, снова оказался очень востребованным специалистом.

Умер Александр Васильевич в 1949 году.

«Мир не раз уже имел честь убедиться, каким мощным многоцветьем талантов обладает русская нация, но есть у нас, к сожалению, совсем нераспаханное поле деятельности, где не только талантов, но и ростков их раз-два и обчелся. Не думая, не наращивая их, не лелея их, мы ставим под удар все свои национальные сокровища, все, чем богата Россия. Больно и грустно смотреть, будучи русским, на круглогодовое пиршество европейских коров на ухоженных до блеска полях и пастбищах Дании, Голландии, Франции, еще тяжелее сознавать, что мы, русские, не имеем всего этого только потому, что не умеем работать. Мы либо лежим, либо бежим. То на боку, то на скаку! Золотой середины нет, ритма нет. Зато равнодушия, упования на “авось”, обломовщины, маниловщины, любителей потешаться, зубоскалить и подставлять ножку тем, кто умеет и хочет работать, хоть отбавляй. Помешать работать всегда легче, чем помочь, и большинство наших чиновников занимаются именно этим…»

Источник:

3 октября 1986 года на советской подводной лодке К-219 произошел взрыв ракеты. Гибель субмарины после трех дней борьбы до сих пор вызывает немало споров и предположений.

Состояние лодки

К моменту своего последнего похода в октябре 1986 г. подводная лодка была далеко не новым кораблем. Субмарина вступила в строй в 1972 г. в 1975г прошла модернизацию, а в 1980 г. капитальный ремонт. На К-219 имел место ряд аварийных ситуаций с человеческими жертвами, связанных прежде всего с проблемой пуска ракет, а к моменту последнего выхода люк одной из ракетных шахт был полностью заварен.

Экипаж

В ходе подготовки оказавшегося роковым похода на К-219 был в значительной мере заменен экипаж. Из 32 офицеров для 12 этот поход был первым на данной подводной лодке. Были заменены «в том числе старший помощник и помощник командира, командиры ракетной и минно-торпедной боевых частей, начальник радиотехнической службы, корабельный врач, командир электротехнического дивизиона, 4 командира отсеков. Из 38 мичманов заменены 12, в том числе оба старшины команд ракетной БЧ-2.» Все это не могло не сказаться на спаянности команды и лишь увеличивало потенциальный риск происшествий. Вскоре после выхода из базы Гаджиево была обнаружена течь в ракетной шахте № 6, однако командир БЧ-2 не только не доложил об этом командиру, опасаясь ответственности, но даже отключил аварийную сигнализацию, что в дальнейшем повлекло череду бед К-219.

Взрыв ракеты

3 октября при выполнении маневра ракетная шахта полностью разгерметизировалась и стала наполняться водой. Была предпринята попытка на небольшой глубине провести пуск ракеты и избежать возможного взрыва. Однако, для этого не хватило нескольких минут. При взрыве погибли три человека, а на лодке стал распространяться пожар. Спустя несколько часов возникла необходимость во избежании катастрофы заглушить атомный реактор. Матрос Сергей Преминин ценой своей жизни сумел предотвратить катастрофу, но погиб, не успев покинуть аварийный отсек. Посмертно он был награжден орденом Красной Звезды, а в 1997 г. отважному моряку было присвоено звание Героя России.

Американский фактор

Существует предположение, что гибель К-219 не обошлось без действий ВМС США. Имеются предположения о том, что разрыв троса при попытке буксировки лодки произошел не случайно и даже о том, что решающую роль в потоплении К-219 сыграла американская подводная лодка. Естественно, что некоторые маневры американской субмарины «Августа» и авиации не шли на пользу спасательным мероприятиям, осуществлявшимися подошедшими к месту аварии советскими судами, а скорее наоборот создавали только дополнительное напряжение, но прямых подтвержденных фактов участия американцев в гибели советской подводной лодки пока нет.

Гибель

6 октября в 11 ч. 03 мин. К-219 затонула на глубине около 5500 метров. Из 119 членов экипажа 4 человека погибли, а большая часть команды получила различные по тяжести отравления. Спасенный экипаж был эвакуирован на Кубу, а затем в СССР. Официально причинами гибели лодки были признаны: сокрытие аварийной ситуации, ошибки и слабая подготовка экипажа. Хотя, вероятно, это лишь часть причин, повлекших за собой катастрофу

Догадки и легенды

Высказывается мнение о том, что затопление лодки произошло в результате действий ее командира, он хотел избежать возвращения экипажа на терпящий бедствие корабль и сохранить жизни людей. Подобные предположения, мнения и догадки очень часто возникают вокруг событий, где установить точную причину произошедшего невозможно. Тогда недостаток информации восполняется легендами, которые вразумительно и не очень пытаются дать объяснение ситуации, где 100 процентной истины никто уже не сможет установить. Это субъективный фактор, характерный для очень многих подобных явлений.

Вместо заключения

Досконально и точно установить причины гибели К-219 уже невозможно. Но, как правило, гибель крупного корабля не связана с одной единственной причиной, будь то пожар, неисправность техники, конструктивные недостатки или ошибки в действиях экипажа. Отдельные моменты приводят к авариям, жертвам, но не гибели всего корабля. Катастрофы, подобные катастрофе К-219, возникают чаще в результате целого комплекса причин и стечения обстоятельств, где выделить один решающий роковой момент бывает крайне нелегко. Все это дает пищу для размышлений, версий, споров и дискуссий.

источник

В июне 1945 произошла насильственная выдача войсками Британии и США Советскому Союзу казаков и эмигрантов первой волны. Тогда стало понятно: с Европы выдача есть. Но вспоминать это событие не любят.

Расказачивание

Открытое сопротивление власти казаки начали практически сразу после событий революции, и согласно директиве ЦК РКП(б) было принято решение о необходимости провести «массовый террор против богатых казаков, истребляя их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью». Данная операция в дальнейшем получила название «расказачивания»: у казачьего населения отнимали продукты, скот и земли.

Если бы ни резкая политика большевиков, казаки могли бы стать хорошими союзниками Советов: первоначально атаманы казачьих войск хотели сделать Доно-Кавказский союз суверенным государством, соблюдающим нейтралитет в войне красных и белых, и общественное настроение после слухов об экономических успехах большевиков и массовой красной агитации склонялось к выбору большевиков своими союзниками. Однако террор большевиков сначала в Оренбургской губернии, а, затем, и в других казачьих регионах заставил казаков перейти на сторону белогвардейского движения.

Свои

Земли казаков завоевывали и освобождали для переселенцев, расстреливая и угнетая местное население, в том числе женское, как противников советской власти. Все казачьи станицы большевики обложили гигантскими налогами, несмотря на то, что далеко не все казаки поддерживали сопротивление.

После того, как перешедшие на сторону Советов красные казаки взяли столицу Дона, Новочеркасск, в город прибыли каратели-чекисты и расстреляли городскую интеллигенцию и офицеров, глумясь над трупами. После этого даже красные казаки стали противодействовать недавним союзникам.

Массовый расстрел около 5.5 тысяч нелояльных советской власти казаков в 1918-1919 на территории Кубани, Ставрополья и в области Войска Донского стал печальным исходом политики расказачивания.

Однако на этом советская власть не остановилась, и в начале 30-х было проведено раскулачивание казаков и их массовая депортация (около 300 000 человек) в Ставропольские и Сальские степи.

Чужие

В 1942 году Новочеркасск, бывшую столицу Войска Донского, оккупировали немецкие войска. Гитлер одобрил идею создания казачьих объединений под патронажем Германии, так как считал, что казаки – потомки готов – арийцев, не принадлежащих к «низшей» славянской расе.

Казачьим сходом было решено создать казачье войско в составе Вермахта. После отступлений немецких войск (а с ними и казаков) в 1943, С. В. Павлов, занимавшийся созданием казачьих вооруженных формирований, приступил к организации «Казачьего стана».

В Берлине в 1944 было образовано Главное управление казачьих войск, которые принимали участие в боевых действиях в Беларуси, подавляли восстание в Варшаве, а затем были передислоцированы в Италию для борьбы с антифашистским движением.

Казачий стан укоренился на севере Италии: туда за счет земель местного населения были переселены семьи казаков, там расквартировывались казачьи войска, выходила газета «Казачья земля», многие города стали станицами.

30 апреля генерал немецких войск в Италии Ретингер принял решение о капитуляции, вследствие чего сорокатысячный Казачьий Стан вынужден был переселиться в восточный Тироль (Австрия). В мае начался сложный переход через Альпы, в ходе которого казакам пришлось вести ожесточенные бои с итальянскими партизанами. Спустя 10 дней, несмотря на сложности с погодой и нападениями, казаки добрались до города Лиенца, в котором они надеялись сдаться англичанам, чтобы не попасть в руки Советского Союза.

Обман

После того, как 18 мая Казачий Стан капитулировал перед англичанами, пленных казаков расположили в лагерях неподалеку от Лиенца. Несмотря на то, что командование казаков пыталось объяснить руководству Англии и США обстоятельства их союза с Германией и показать оборотную сторону сталинского режима, по результатам Ялтинской конференции было вынесено безоговорочное решение о выдаче всех пленных, имеющих советское гражданство на 1939 год Советскому Союзу. Для того, чтобы не вызвать подозрения больших масс казаков, пусть и разоруженных, сперва было решено вызвать офицеров на некое «совещание», вследствие чего более 1500 офицеров было обмануто и вывезено английскими войсками.

Казаки не думали, что офицерские понятия о чести позволят англичанам обмануть их: «Люди были прямо ослеплены… Да оно, отчасти, и понятно. Такой подлости еще не помнит история всех войн на земном шаре. Мало кто этого ожидал».

Англичане умело манипулировали доверием казаков: заранее были пущены слухи о том, что военных Казачьего Стана собираются вывезти в Африку, а их семьи поселить в Англии. Много говорилось о раздоре между Сталиным и союзниками, якобы даже покинувших посольства в Москве. На самом же деле все вывезенные офицеры были переданы НКВД.

Выдача

На следующий день казакам сообщили, что все они будут репатриированы, и в случае нежелания возвращаться на родину, будет применена сила. Еще через несколько дней павших духом казаков ожидала новая трагедия: 1 июня, во время совершения траурного богослужения близ лагеря Пеггец, британские войска взяли в кольцо толпу собравшихся: «многотысячная толпа была охвачена кольцом танков, танкеток и грузовых машин».

Сопротивление было жестоко подавлено, безоружных казаков стреляли и кололи штыками, «затрещал помост и были перевернуты столы, служившие престолом и жертвенником. Были задавленные насмерть».

Народ молился и покорно ожидал смерти, однако английский офицер кричал: «Казаки! Мы знаем, что вы храбрый народ, но в данном случае всякое сопротивление бесполезно.

Вы должны быть возвращены на родину». Казаков посадили в грузовики, разбежавшихся по лесам и горам ловили и также депортировали. Всего было выслано около 22 000 казаков, а также эмигрантов из Югославии и других стран. Казаков вывозили не только из Лиенца; страшная трагедия произошла и в Юденбурге.

По словам очевидцев, рядом с поселком вдруг неожиданно заработал старый завод, хотя рабочие в это время находились по домам. Объяснение, невероятное, но очевидное, напрашивалось само: «Советы сжигают казаков…»

Казаков выдавали из Австрии, Франции, Италии, Англии, Дании и других государств Западной Европы. После акта передачи большинство командиров, офицеров, высших чинов были казнены, а основная масса казаков, в том числе и их семьи, была отправлена в ГУЛаг и на работу на шахтах. Многие умерли, а те казаки, что прошли через лагеря, постепенно переводились на режим спецпоселения, а после 1955 года согласно указу амнистировались и продолжили жить в СССР, утаивая страшные страницы истории своего прошлого.

источник

Обрезание — обычная практика у иудеев и мусульман. Сейчас трудно представить, но этот обряд практиковался в Средние века и у русских. Он не был сильно распространен на Руси, но в некоторых областях религиозное рвение русичей заходило так далеко, что младенцам мужского пола делали обрезание на восьмой день после рождения, как это и предписывает Библия.

Происхождение традиции

Советский этнограф Сергей Токарев на основании своих исследований религий народов мира сделал предположение, что обряд обрезания возник еще в глубокой древности, когда были приняты человеческие жертвоприношения. Отсечение крайней плоти являлось символическим принесением в жертву лишь «части» ребенка во имя спасения его самого. Эта традиция была сильно распространена у египтян, эфиопов и колхов. Последние жили в районе Причерноморья.

Культурное взаимодействие с соседними племенами способствовало заимствованию разных традиций. Эта же участь постигла и обрезание, которое в конечном итоге перекочевало в Израиль и было запечатлено в Ветхом Завете. В нем четко указывается, что Бог завещал делать всем мальчикам обрезание на восьмой день после их появления на свет (Бытие 17:10-14). Таким образом должен был навсегда запечатлеться завет Бога на теле человека, который его почитает.

Обрезание на Руси

С принятием христианства в 988 году Русь унаследовала и многие ветхозаветные традиции. Одни касались запрета на употребление в пищу многих продуктов, которые раньше свободно подавались к столу (сомы, зайцы, морепродукты и пр.). Другие — в соблюдении всех ветхозаветных заповедей, касающихся богослужений и быта. Среди них была и заповедь обрезания крайней плоти.

Христианство насаждалось на Руси довольно жестко, с сожжением языческих идолов, капищ и наказанием тех, кто не желал подчиняться новым порядкам. Это был суровый урок, повлекший за собой особое религиозное рвение. Многие русичи уверовали «не за совесть, а за страх». Боясь быть заподозренным в приверженности язычеству, они делали и обрезание, хоть официально это и не признавалось обязательным.

До какого века соблюдались ветхозаветные традиции

Все коренным образом изменилось благодаря реформе патриарха Никона, произведенной в середине XVII века. На Руси был внедрен целый ряд нововведений. Богослужение стало вестись по новому греческому образцу, а креститься полагалось уже не двуперстным, а трехперстным знамением. Все старообрядцы, не принявшие нововведений, в 1656-ом были преданы анафеме на Московском соборе.

После этой реформы православные на Руси перестали делать обрезание своим детям, и постепенно эта традиция стала восприниматься только как иудейская. Православные же должны были совершать «духовное обрезание» путем обряда крещения и принятия заповедей Божьих.

источник

Злые языки говорят, что граждане Советского Союза все время жили в страхе. Это отчасти правда: у советских людей действительно были фобии, как, собственно, у всех жителей Земного шара. Вспоминаем, больше всего боялись в СССР.

Ядерная война

Это был главный страх любого советского человека, периодически обострявшийся после очередных учебных тревог. Почти каждый гражданин СССР представлял, как выглядит «ядерный гриб», знал, в какую сторону нужно упасть, если ядерная вспышка от него произойдет с правой стороны, ловко справлялся с противогазом, неплохо ориентировался в бомбоубежище. Страх ядерной катастрофы отпустил советского человека только перед самым концом Советского Союза, когда американцы стали названными друзьями.

Милиция

Если среди американцев распространена необъяснимая боязнь клоунов, то в Советском Союзе эту роль монстров выполняли милиционеры. «Придет милиционер и тебя заберет», — этот материнский призыв к порядку знаком почти каждому советскому человеку. Правда, нельзя сказать, что советские дети особо боялись милиции: страх спонтанных контактов с правоохранительными органами появлялся уже в более зрелом возрасте

Страх быть завербованным иностранной разведкой

Этого опасались даже те люди, деятельность которых вряд ли бы заинтересовала западные спецслужбы. Граждан иностранных государств, особенно капиталистически, большинство советских людей боялось как огня. В первую очередь, конечно, это касалось советских граждан, попавших за рубеж: почти все время человек находился в напряжении в ожидании подвоха от ЦРУ. Кроме того, высокий уровень страха командированного поддерживали кураторы из КГБ, которые, как правило, сопровождали все советские туристические и деловые группы.

ОБХСС

Эту аббревиатуру, которая расшифровывалась как «Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности», боялся каждый работник торговли: от директора крупного универмага до продавца сельского магазина. Сотрудники ОБХСС появлялись нежданно и проверяли работу весов, уровень влаги в колбасе (искусные продавцы специально замачивали ее для увеличения веса), наличие левого товара на складе. Страх подкреплялся еще тем, что некоторые фигуранты громких уголовных дел по хищениям “Елисеевского” универсама в Москве и системы рыбных магазинов “Океан” были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу.

Госучреждения

Всевозможные собесы, профкомы и прочие «нотариусы». Сюда большинство советских граждан отправлялось, как на плаху. Порой создавалось ощущение, что в стенах этих учреждений распыляют какой-то нервно-паралитический газ: даже самые непроходимые гордецы и эгоцентристы здесь вспоминали о смирении и покорности.

Обман в магазине

Если советские продавцы испытывали страх перед ОБХСС, то несвязанные с торговлей граждане боялись обмана в магазинах. В позднем СССР процветали точные технологии обвеса и прочие манипуляции с продуктами. На вызовы нечистых на руку торговцев советский человек отвечал безменом, который брал с собой при каждом походе в овощной или продуктовый магазин.

Сглаз

Этот страх достался советским людям от далеких предков, и он «работал» независимо от того, насколько гражданин был подкован в марксизме-ленинизме, в физике и других естественных науках. Поэтому в ситуациях, в которых какой-нибудь англо-сакс хвалился грядущей успешной сделкой, советский человек сокрушался о том, как все у него не складывается в жизни либо плохо идут плевал через левое плечо и стучал по дереву. Страх сглаза благополучно перекочевал и нынешним гражданам России.

источник

За всю историю существования Советского Союза Золотую Звезду героя получило более 12 тысяч человек. Казалось бы, высшая награда страны дается навсегда и не имеет обратного хода? Увы, это не так. Советская история знает немало примеров, когда лауреатов Золотой Звезды героя Советского Союза лишали этого высокого звания. Для подобного радикального шага могло быть несколько причин…

Герои, изменившие Родине

Одним из наиболее частых поводов для лишения звания героя Советского Союза становилось банальное предательство интересов страны. Во время Великой Отечественной войны нередко происходили случаи, когда солдаты и офицеры, ранее заслужившие звание героя, попадая в плен к немцам, соглашались на сотрудничество с ними. Не удивительно, что в случае ареста их ждала высшая мера наказания и лишение всех наград. Хрестоматийным случаем в этом отношении выглядит история Семена Бычкова, имевшего на боевом счету 15 сбитых немецких самолетов, два ордена Красного Знамени, орден Ленина и Золотую Звезду героя. Однако когда самолет Бычкова был сбит он добровольно перешел на сторону немцев и продолжил воевать в РОА генерала Власова. Впоследствии предателя лишили всех наград и расстреляли. Аналогичная судьба ждала всех перебежчиков на сторону врага.

Рецидивист героем быть не может

Современная историография рисует бойцов, вернувшихся с полей Великой Отечественной войны безусловными героями без страха и упрека. В большинстве случаев это, действительно, так. Тем не менее, существовало немало примеров, когда молодые люди прошедшие всю войну, кровью заслужившие боевые награды, в том числе звание Героя СССР, не могли вписаться в мирную жизнь. Не редко, умеющие только воевать эти люди шли на многочисленные преступления, вступая в организованные банды. При поимке их, как правило, лишали всех государственных наград и предавали суду. В качестве примера можно привести судьбу Василия Ванина, который в 1941 году 18-летним юношей ушел на фронт. Пройдя всю войну, Николай заслужил множество наград, включая Золотую Звезду героя СССР. Тем не менее, после окончания боевых действий мужчина решительно не знал чем ему заниматься дальше. Некоторое время, проработав в пекарне, молодой человек, привыкший к оружию и постоянному риску, бросил работу, а затем совершил несколько краж и вооруженных грабежей. После ареста Ванин был лишен всех наград и отправлен в лагерь на 10 лет.

Скелеты в шкафу

Самое неприятное для орденоносцев, когда высокого звания они были лишены за проступки давно минувших дней. Особенно часто это происходило в послевоенное время, когда всплывали неприятные эпизоды времен военных лет, перечеркивающие все заслуги человека награжденного высокой наградой. Подобная история произошла с Борисом Лукиным, командовавшего отрядом партизан в Белоруссии. Под его руководством партизаны совершили немало успешных диверсионных операций против немцев, а руководитель отряда был награжден Золотой Звездой героя СССР. Однако после войны неожиданно выяснилось, что наряду с действиями против немцев Лукин проявлял крайнюю жестокость и самоуправство против местных жителей. Доходило до расстрела за необоснованные подозрения в сотрудничестве с немцами. Как только данные факты вышли наружу Лукина в 1957 году арестовали, лишили всех наград и посадили на 7 лет в тюрьму.

Орденоносные казнокрады

Последней категорией лиц лишаемых самых высоких наград во времена СССР, являлись крупные военные деятели, оказавшиеся на хозяйственной работе. Сложно сказать, какая мотивация была у этих далеко не бедных людей, но социалистическая собственность самым незаконным образом полноводной рекой текла прямо к ним в карманы. Не удивительно, что когда органы правопорядка арестовывали вороватых начальников, они тут же лишались всех наград, полученных во время Великой Отечественной войны. Так герой Советского Союза Иван Медведев, выйдя в отставку, устроился заведующим отделом в Петровский пассаж в Москве. Проворовался, был арестован, лишен наград и отправлен на 15 лет в лагерь.

источник

После принятия Русью православия, детей стали крестить в честь христианских святых, то есть давали им греческие и иудейские имена. Как правило, ребенка называли именем того святого, в день которого он появился на свет, либо брали ближайший праздник. Именно в это время на Руси появилось имя Иван, сокращенное от еврейского имени Иоанн, что значило «Яхве смилостивился». Имя это неожиданно получило на Руси такое распространение, что начиная со Средних веков и доныне, все русские в глазах иностранцев стали иванами.

Откуда пришло и кого называли

Само имя Иоанн впервые встречается в Новом Завете — его носит предшественник Христа, «предуготовляющий ему пути» пророк Иоанн-Предтеча. Второй человек, носящий такое же имя, замыкает своим повествованием Новы Завет, – это автор «Откровения» Иоанн -Богослов.

Имя распространялось постепенно, например, в литературных источниках начала XI века встречается Иван Козарин — воевода князя Святополка, воеводу киевского князя Владимира II Мономаха звали Иоанн Войтешич, его тезкой был воевода киевского князя Всеволода Ольговича; в 1115 году жил черниговский боярин Иван Чудинович, одного из сыновей полоцкого князя Рогволода звали Иваном; это имя встречается у галицких князей, в Новгороде, где одного из посадников звали Иванька Павлович, наконец, Иваном именовали князя Звенигородского и Галицкого Берладника; князь Туровский, сын Юрия Ярославича тоже был Иваном.

Иоанны бывают разными

Долго время имя оставалось мало распространенным, что странно, ведь в Святом писании оно встречалось в чаще других имен: в Реймском Евангелие упоминается два праздничных дня Иоанна Предтечи, еще два праздника в честь Иоанна Златоуста, один праздник посвящен – мученику Иоанну, а всего же имя Иоанн упоминается 49 раз, а имя, например, Павла, только 26.

Каждый святой Иоанн отвечал за конкретную область жизни христианина. Иоанна-воина молили о сохранении от убийц и грабителей, Дамаскина – от болезней ног, Богослова просили о сохранении чистоты, Иоанна Милостивого — об избавлении от нищеты.

В начале 12-го века на Руси были поставлено всего несколько церквей во имя Иоаннов — одна в Киеве, одна в Новгороде, одна в Переяславле. И все-таки имя Иван стало популярным на Руси после 12 века. Что же произошло в это время?

Новые святые

На рубеже 11 и 12 века в Мстиславовом Евангелии добавляется еще семь имен святых Иоаннов. Если до этого были известны Иоанн Постник, Иоанн Дамаскин, святой Иоанн, сын Ксенофонта, Иоанн бессребреник и Иоанн III Схоластик, то теперь к ним добавились Иоанн Милостивый, прп. Иоанн Кущник, Лествичник, юродивый Иоанн, Иоанн-воин.

Иван Калита

Распространение имени Иван связывают с жизнью Ивана I Даниловича Калиты, князя Московского, Великого князя Новгородского и Владимирского, итогом правления которого стала спокойная жизнь Московского княжества (Иван Калита сумел наладить отношения с ордынскими ханами), рост благосостояния населения, отсутствие войн и набегов, усиление влияния Москвы на северные земли и присоединение новых земель путем обмена и династических браков дочерей.

Правильное родовое имя

Московский историк и генеалог Максим Оленев, связывает распространение имени Иван на Руси с родовыми именами князей. Он указывает, что московские князья никогда не называли детей именами соперников, то есть в Москве не могло появиться князя Михаила, Константина или Олега – такие имена в XII—XIII веках носили князья в Твери. Кроме этого, давая наследнику имя, князья часто давали понять, что ждут от ребенка. Отец Ивана Калиты назвал старших родовыми именами Юрий, Александр (в честь деда Александра Невского) и Борисом, четвертого назвал Иваном, а младшего и вовсе — Афанасием. Свою роль в выборе имени сыграла и церковь Иоанна Предтечи, которая была возведена на территории Кремля в XII веке, в честь которого и крестили Калиту. К слову сказать, московские князья — единственные, кто с XII века стал давать сыновьям церковные имена.

Почитание Иоанна Лествичника

В 1326 году у Калиты родился сын, которого нарекли Иваном в честь Иоанна Лествичника, и в честь покровителя сына Калита воздвиг в Москве первый храм с колокольней. Церковь была прозвана Ивановской и надолго стала памятником семье Калиты — освятили храм в день Симеона Столпника, который был святым второго сына Калиты – Семена.

Так Иван Калита положил начало почитанию Иоанна Лествичника — автора знаменитой «Лествицы» — руководства к нравственному совершенствованию христианина. С именем этого святого и с потомками Калиты связывают распространение на Руси имени Иван.

Откровения Иоанна Богослова

Есть еще одна версия распространения имени Иван, которую связывают со списками Откровения Иоанна Богослова. Само Откровение было переведено на церковно-славянский в IX веке. Как пишет историк Анатолий Шевеленко, списки обычно дополнялись толкованиями Андрея Кесарийского или других авторов, часто в текст включали и житие апостола Иоанна. К несчастью, грамотных иереев в те времена было мало, бывало, что «Откровение» толковали кто как хотел, что способствовало появлению лже-проповедиков и появлению сект, ждущих конца света.

Именно с влиянием «Откровения», быть может, часто искажавшегося при частых переписываниях, связывают распространение на Руси имени Иоанн.

Популярность имени Иван стала падать в России с приходом к власти большевиков. Если до революции на тысячу младенцев имя Иван давали 246 детям, то в 1920 году на тысячу детей было уже только восемнадцать Иванов, а в 1960 году — шесть.

источник

Жертве рассекали спину, вырубали часть ребер в спине или раздвигали их в стороны и затем вытаскивали из ужасных ран легкие и сердце. Человек бьется в агонии, кровь брызгает фонтаном, разорванная грудная аорта пульсирует, и все эти потроха на спине выглядят как дрожащие кровавые крылья…

В ближайшие десятилетия русский народ могут затронуть серьезные перемены. Это касается различных процессов – демографических, социальных, этнокультурных, ментальных. Измениться могут даже интеллект и внешность.

Спасти этнос

Русский народ на рубеже XX-XXI столетий угодил сразу в несколько ям. И одна из них – общая с европейцами. Это девальвация понятий «этнос» и «народ». Многие социологи говорят, что не в столь отдаленном будущем самоидентификация по национальному принципу может потерять актуальность. Как в США, скажем, итальянец по происхождению назовет себя американцем, так и в Российской Федерации русский станет исключительно россиянином.

Сегодня мы сталкиваемся с серьезнейшим вызовом – невиданным потоком мигрантов из Центральной Азии и с Кавказа, который уже в ближайшем будущем грозит русскому этносу если не распадом, то серьезной трансформацией, ведь рождаемость в азиатских и кавказских семьях традиционно выше, чем в русских.

В Москве сегодня почти 40% заключаемых браков – смешанные. Безусловно, это лишь часть процесса мультикультуризации российского общества, набравшего обороты в последние годы. Социологи прогнозируют, что встретить в Москве русского через полвека будет так же трудно, как сегодня якута в оленьей упряжке, несущейся по Тверской.

Но, возможно, все не так печально. Сохранению русского этноса могут помочь особенности его организма. Недавно российские и американские генетики выяснили, что даже при поголовном заражении СПИДом россиян 14% жителей страны останутся здоровыми. И это преимущественно русские.

Оказывается, в крови русских есть ген делеция (CCR5). Он противодействует вирусу иммунодефицита и не дает ему заразить клетку. У кавказцев этот защитный ген встречается крайне редко. У грузин его нет вообще. Но если русская женщина с таким геном родит от грузина, то ее потомки навсегда утратят генетическую защиту от СПИДа, заявляют генетики.

Демографические вызовы

По словам директора Федеральной миграционной службы России Константина Ромодановского, в РФ находятся около 9 миллионов иностранных граждан, около 29% из них не знают русского языка. Более того, эксперты, разрабатывающие проект социально-экономического развития России «Стратегия-2020», предложили завезти в страну еще 16 миллионов мигрантов.

Вместо решения демографической проблемы предлагается замещение коренного населения пришлым. «Это не стратегия развития страны, это стратегия ее вымирания», — возмущается директор Института демографических исследований Игоря Белобородов.

При существующей тенденции падение удельного веса русских на территории современной РФ ниже 50% реально ожидать уже в 30-40-х годах текущего столетия, предупреждают демографы. Совсем недавно представитель по связям с организацией «Исламская конференция» Вениамин Попов заявил как о само собой разумеющемся факте, что к 2050 году последователи ислама будут доминировать в населении России.

Учитывая, что огромное количество мигрантов не способно к интеграции, а темпы вымирания в России самые высокие в мире (за 8 лет страна потеряла более 13% населения), это серьезный сигнал для общества, которое пока еще живет и мыслит в контексте русской национальной идеи.

Впрочем, перспективы полного исчезновения русского народа, скорее всего, преувеличены, однако нужно учитывать, что способность к самоорганизации у русских несравнима с народами Кавказа или Средней Азии. Угроза приобретет реальные очертания в том случае, если русские в ответственный момент не смогут консолидироваться. Тогда их ожидает участь национального меньшинства.

Русский бунт

А что будет, если русский народ действительно окажется под угрозой исчезновения в результате ухудшения демографического и социального положения? По мнению социологов, здесь возможны два варианта развития событий: начнется массовый исход русских из страны или же, сплотившись вокруг национальной идеи, они поднимут бунт.

А ведь в таких условиях русские уже оказывались. В 1958 году началось массовое возвращение чеченцев в воссозданную автономию на Кавказе, что привело к серьезному конфликту с русским населением. Многочисленная демонстрация с требованием повторной депортации чеченцев тогда переросла в настоящий погром кавказцев и закончилась штурмом здания обкома КПСС.

Но может случиться так, что пик демографических проблем совпадет с внутренним кризисом, тогда объектом, на который выльет свой гнев народ, может стать власть. Политолог Павел Святенков пишет: «Если в ближайшие годы не удастся создать эффективной экономической модели, то Россия неизбежно окажется в ситуации революции». Впрочем, эти годы могут затянуться. Как известно, русские долго запрягают, но быстро едут.

Политический аналитик Валерий Соловей предупреждает, что скоро по всей России начнутся народные волнения и власть не сможет их подавить, потому что не имеет политической воли идти на масштабное насилие. В Москве, продолжает ученый, люди выйдут на улицы под национальными лозунгами, в провинции — преимущественно под социальными.

Власть сменится, и начнется масштабная демократизация. По этому сценарию угрозы развала страны нет, так как к власти придет примкнувшая к народному движению часть элиты, и все будет замечательно, предрекает Соловей.

Тем не менее возможен и другой характер революции. Базовые характеристики русской ментальности в последнее время сильно меняются. Исследования выявили, что движущими стимулами современной русской молодежи выступают индивидуализм, ценности успеха, благосостояния и иерархии. В условиях процветания корпораций и мафий эти качества будут лишь усиливаться.

Историк Ярослав Бутаков считает, что рано или поздно против этой системы будет направлен бунт, но не ради социальной справедливости, а лишь ради права участия в эксплуатации большинства. «Удачливые предводители такого бунта окажутся в положении предводителей восстания рабов в древнем Египте. Только вместо дворцов фараонов они займут, условно говоря, дачи на Рублевке», – заключает Бутаков.

Новая раса

Несколько лет назад Журнал Health опубликовал исследование американских ученых, которые рассказали, как в ближайшем будущем изменится внешность человека. По словам специалистов, лет через 50 представителей европеоидной расы почти не останется. Виной всему резкое увеличение числа браков между представителями разных национальностей и вероисповеданий.

Такое смешение приведет к появлению новой расы, и главную роль в этом будет играть Китай. Через 50 лет, утверждают исследователи, все европейцы, прежде всего, русские, будут походить на китайцев — они станут ниже ростом, у них изменятся черты лица и генетика в целом. Перспектива пугающая, но мало реалистичная.

За судьбу русского генофонда у нас переживают даже обычные люди. Сотрудник лаборатории популяционной генетики человека Медико-генетического научного центра РАМН Олег Балановский поведал журналистам о разговоре со случайным попутчиком, который стал убеждать ученого в важности сохранения русского генофонда, «ведь сколько бабушек из поколения «Лебединого озера» хранили русские традиции, а их внучки из поколения «пепси» интересуются только западной модой».

Балановский успокоил, что у бабушки и внучки гены одни и те же, и от моды на балет или «пепси» они не изменяются. По словам генетика, попутчик сразу все понял, погрустнел и сказал: «Если генофонд ни на что не влияет, зачем такой генофонд и сохранять?»

Теряя позиции

Сегодня русский язык по количеству разговаривающих на нем людей — четвертый в мире и уступает в этом компоненте лишь английскому, китайскому и испанскому. Но скоро ситуация может измениться. С каждым годом носителей русского языка становится все меньше. Ректор МГУ Виктор Садовничий завил, что через 10 лет русский останется позади французского, хинди и арабского.

Данные центра социологических исследований Минобрнауки России показывают, что число говорящих по-русски к этому времени может сократиться до 212 млн. человек. А к 2025 году русский язык уступит свои позиции бенгали и португальскому.

Минобрнауки также сообщает, что русский язык в странах Западной Европы изучают сегодня около 225 тыс. школьников, хотя до начала 90−х их число превышало 550 тыс. Эксперты убеждены: сокращение носителей русского языка неизбежно нанесет серьезный удар по русской культуре в целом.

Пугающее будущее

Русский менталитет – вещь загадочная. Не в последнюю очередь он складывался под влиянием контрастного климата российских просторов. Увядание природы и длящиеся больше полугода холода неожиданно сменяются буйным цветением и устойчивым зноем.

Историк Валерий Ильин говорит, что в этой мощной амплитуде колебаний – секрет маятника русского характера: упадок сменяется невероятным подъемом, долгая депрессия – огромным всплеском оптимизма, апатия и вялость – приливом сил и вдохновения. В последнее время климатологи все чаще говорят о том, что год от года погода будет становиться все более непредсказуемой. И одному Богу известно, как в этих условиях проявит себя пресловутый русский характер.

Биохимик Александр Спирин видит угрозу для русской ментальности в другом. «В век информатики и вычислительной техники стало очевидно, что человек проиграл компьютеру. Вероятно, в будущем он станет игрушкой для компьютеров, которые лучше и быстрее соображают, что и как надо делать», — считает ученый. Традиционно русская медлительность в борьбе с «умными» машинами делает нас весьма уязвимыми.

Не придает оптимизма еще один фактор – состояние «российских мозгов». В одной из своих работ академик Николай Шмелев отмечал, что последние пятнадцать лет политика высшего руководства исходила из того, что фундаментальные и прикладные исследования, образование, система здравоохранения и культура есть излишество для страны.

Ученый напомнил, что Германия после массовой эмиграции ученых в 30-х годах прошлого столетия до сих пор не может в полной мере восстановить свой научный потенциал. Что-то похожее, по мнению Шмелева, ожидает и нас в перспективе ближайших двух поколений. Россия имеет все шансы превратиться в подлинное «мировое интеллектуальное захолустье».

Под полным контролем

В 2010 году на Всемирной выставке в Шанхае в павильоне России было выставлено отечественное инновационное достижение форсайт-проект «Детство-2030». Идеолог проекта, президент Международной методологической ассоциации Сергей Попов, комментируя свое детище, отметил, что проект ратует за уход от традиционных форм семейной жизни в пользу развития других многообразных вариантов – гостевых браки, множественных браков, разнообразных воспитательных сообществ. Особенно много внимания Попов уделяет родительству, которое, по его мнению, нужно сделать профессией.

В будущем проект предусматривает создание специальных городов, где оторванные от семьи дети будут проходить обучение и постигать азы жизни у «компетентных наставников». Для тех детей, которые не смогут выйти на нужный уровень, в форсайт-проекте имеется программа электронной коррекции их способностей путем внедрения в организм чипов.

А в 2025-2030 годах согласно инновационным планам на свет должны появиться первые дети с заданными характеристиками и возможностями. Еще во внутриутробном периоде это обеспечат специальные нанотехнологии. Учитывая, что таких детей согласно проекту будут воспитывать роботы, страшно вообразить, какое поколение людей мы получим через 20-30 лет.

источник