Архив за месяц: Декабрь 2017

Великий провидец из Франции, известный как Нострадамус, оставил немало пророчеств, смысл которых становится понятен по мере того, как они сбываются.

Столетие за столетием исследователи разгадывают предсказания знаменитого астролога, записанные в форме катренов. Примечательно, что немалое внимание в них уделено событиям, связанным с Россией. Так какие же пророчества уже сбылись? И что нас ожидает в будущем?

Великий провидец

Зашифровав свои предсказания в стихотворных катренах, Мишель Нострадамус, предоставил исследователям возможность для разнообразных толкований. Причины всеобщего интереса к французскому астрологу, врачу и алхимику, жившему в XVI веке, вполне объяснимы, ведь многие его пророчества сбылись. Личность и предсказания Нострадамуса будоражат умы современных исследователей. Впрочем, этот интерес не угаснет и в будущем.

Нострадамус был сыном крещеных евреев. Он происходит из зажиточной семьи, где ценили образование. Выучившись на врача, будущий предсказатель участвовал в борьбе с эпидемией чумы, буквально косившей население средневековой Франции. Позднее получил должность придворного астролога и алхимика.

Жизнь этого незаурядного человека в целом была вполне успешной. Благодаря научным изысканиям, широкому кругозору и образованности Мишель Нострадамус пользовался уважением в обществе. Он был почтенным отцом семейства. Но история сохранила его имя благодаря стихотворным катренам, в которых астролог рассказал о том, что произойдет в будущем.

Сам автор оставил пояснение, почему зашифровал свои пророчества. По словам Нострадамуса, изложенная им информация просто не предназначалась для его современников. Он оставил послание далеким потомкам, предсказав, что его катрены будут поняты лишь спустя много веков, когда откроется весь их тайный смысл.

Пророческий дар Мишеля Нострадамуса ни у кого не вызывает сомнений, ведь живший в ХVI веке астролог предвидел появление химического и биологического оружия, атомной бомбы, подводной лодки, различных машин и механизмов.

По причине большой популярности французского прорицателя некоторые толкователи используют его имя для обоснования собственной точки зрения на различные события. Отдельные из них даже «притягивают за уши» те или иные катрены, пугая людей. Так, в 2012 году многие такие специалисты кричали о предстоящем конце света, хотя этого и не произошло.

Сбывшиеся пророчества о России

Жители средневековой Европы почти ничего не знали о России. Получить какие-либо сведения о событиях, происходящих в далекой стране, Нострадамус никак не мог. Тем более он не мог ничего знать о будущем нашей страны. Но, как выясняется, знал немало.

Слово «Россия» в катренах не упоминается ни разу. Предсказатель называет наше государство то Славянией, то Аквилоном. Латинское слово aquilo (aquilonis) переводится как «северный ветер». А далекую и загадочную страну, откуда он дует, древние римляне называли Аквилоном.

Удивительно, что житель средневековой Франции довольно большое внимание уделил России и ее будущему в своих катренах. Видимо, он предвидел, какую важную роль будет играть наша страна на мировой политической арене.

Нострадамус поведал о жизни Ивана IV Грозного, его сложном характере, судьбах жен и детей монарха. Астролог предсказал появление Лжедмитрия, церковные реформы Патриарха Никона, преобразования Петра Первого, несчастливую судьбу Николая Второго. Советская эпоха также не укрылась от взора провидца. Он рассказал и о культе личности Иосифа Сталина, и о победе союзных войск во Второй мировой войне.

Весьма образно и поэтично в катрене 9 центурии 8 астролог описал борьбу за власть в СССР:

Чтобы поддержать труды великой кепки

Да и расчистить место, выйдут красные

И истребят семью почти до последнего.

Так красные красных красным уничтожат.

Что нас ждет?

Если говорить о том, что ожидает Россию в будущем, то у нас всех есть повод для оптимизма. Нострадамус считает, что после тяжелых испытаний в нашей стране наступит настоящий «золотой век». Различные предсказатели расходятся во мнениях, когда стартует долгожданная эпоха всеобщего благоденствия. Одни считают, что она начнется уже в 2025 году, другие предлагают подождать на десять лет дольше – до 2035 года.

Правда, «золотому веку», если верить Нострадамусу, будет предшествовать немало испытаний. Зато потом Россия станет настоящим духовным центром всего мира. Здесь зародится новая религия, которая принесет людям радость. А самой большой ценностью будут считать творчество, период поклонения «золотому тельцу» окончательно завершится. Открытие новых источников энергии, развитие медицины, решение многих других проблем – все это ознаменует эра Водолея. Этот астрологический знак традиционно связывают с Россией.

Ожидает нашу страну и приход к власти некоего достойного правителя. В катрене 21 центурии 4 говорится:

Стране на пользу перемены тяжкие.

Прочь изгнан ловкий, правит же страною

Осторожный с сердцем благородным.

Народа жизнь меняется повсюду.

Что ж, остается лишь дождаться этих позитивных перемен. Стоит отметить, что Нострадамус сам не раз говорил о том, что далеко не все предопределено заранее.

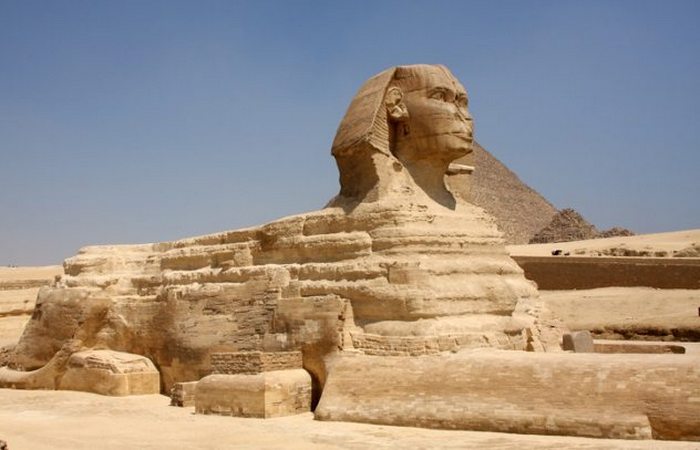

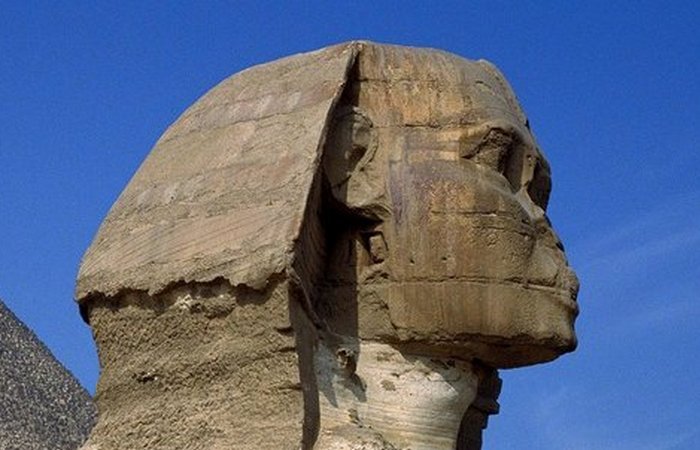

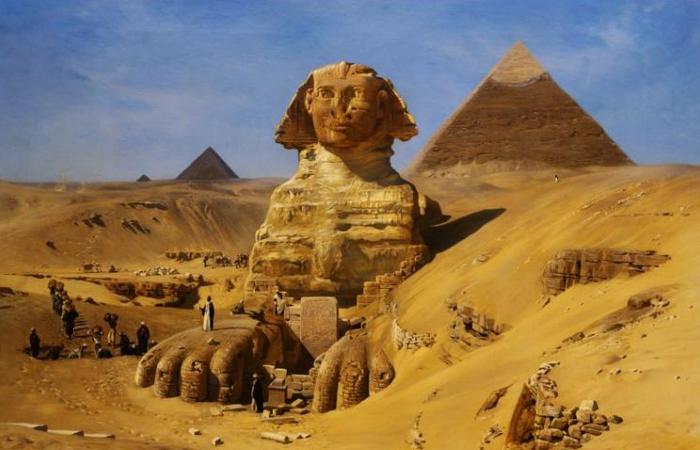

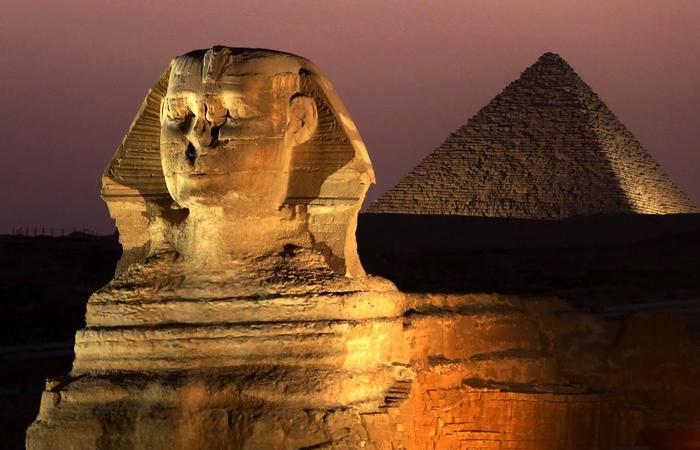

Иногда называемый восьмым чудом древнего мира, Большой Сфинкс Гизы является одним из знаковых символов древнего Египта. Эта структура предлагает современным людям неоценимый взгляд на прошлое. Многие надеются, что в один прекрасный день Сфинкс может помочь понять истинную цель пирамид, рядом с которыми он «сидит». Несмотря на все, что ученые знают (или думают, что знают) о Сфинксе, все еще есть множество вопросов, на которые нужно ответить. Неудивительно, что с этой монументальной скульптурой связано множество интересных фактов и теорий заговора.

1. Тутмос IV

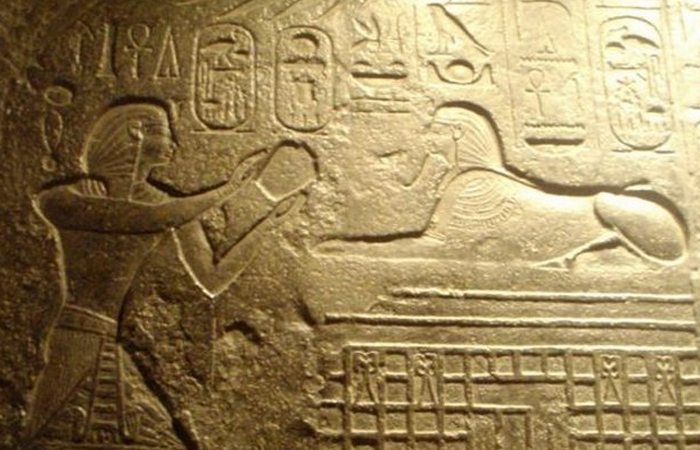

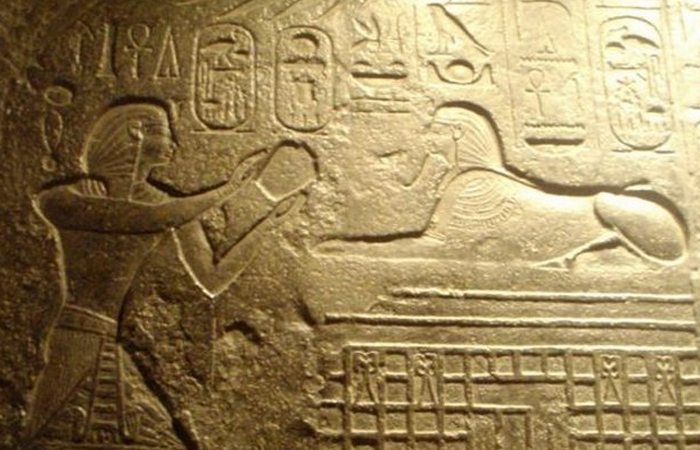

Большой Сфинкс Гизы «говорил» с Тутмосом IV.

По легенде Тутмос IV (ещё до того, как он стал фараоном) уснул как-то под головой Сфинкса, который уже в то время был по шею погребён в песке. И ему приснилось, что Сфенкс заговорил с ним о пообещал, что если египтянин откопает его, то станет новым фараоном.

После пробуждения Тутмос начал раскапывать песок вокруг головы и продолжал делать это, пока не обнаружил великолепную структуру. Согласно легенде, Сфинкс сдержал свое обещание, а этот человек стал фараоном Тутмосом IV. Что интересно, Тутмос IV является дедом Эхнатона (первоначально известного как Аменхотеп IV) — крайне противоречивой фигуры в истории древнего Египта.

2. Погребенный в песке

Большой Сфинкс Гизы был погребен в песке.

На протяжении многих лет даже лучшие археологи никогда не видели Сфинкса целиком. Когда Наполеон прибыл в Египет в 1798 году, он увидел только голову Сфинкса. Остальное было погребено в песке. Только благодаря упорству француза Эмиля Бареза, в 1925 году Сфинкс был полностью очищен от песчаных наносов.

3. Цельный кусок скалы

Большой Сфинкс Гизы вырезан из цельного куска скалы.

Древний памятник был вырезан из огромного куска известняка и имеет впечатляющие размеры (73 метра в длину и 21 метр в высоту). Большой Сфинкс — самая большая известная скульптура сфинкса древнего мира. Сказать, что это удивительное достижение в истории строительства и архитектуры, было бы преуменьшением. Многие даже оспаривают тот факт, что подобное могли сделать люди.

Впрочем, кто бы не воздвиг эту скульптуру – древние египтяне, пришельцы или представили некой неизвестной древней цивилизации – её значимость в мире археологии сложно переоценить. Ближайший к Сфинксу храм построен из каменных блоков весом более 200 тонн каждый. Причём блоки были добыты примерно в то же время, что строился Сфинкс.

4. Фараон Хафра

Большой Сфинкс Гизы построен по указанию фараона Хафра.

Хотя важность Сфинкса для людей, которые его строили очевидна, не найдено никаких надписей на этой скульптуре, никаких исторических документов, в которых бы содержалась хоть какая-то информация об этом монументе. Многие ведущие историки и египтологи настаивают на версии, что Сфинкс был построен по указанию фараона Хафра.

5. Искусственная полость

Искусственная полость под Большим Сфинксом Гизы.

В 1997 году Джо Джахода и д-р Джозеф Шор провели сейсмологические исследования, результаты которых предполагают, что под Сфинксом действительно есть какое-то пустое пространство (причем, именно там, где указал Кейси). Кроме того, это пустое пространство оказалось слишком точным, чтобы иметь природное происхождение (идеально точные 90-градусные углы).

По словам двух исследователей, они считают, что эта полость была создана искусственно. Они хотели получить разрешение у египетских властей на раскопки данного района, но им отказали, как и всем другим исследователям, которые хотели изучить этот вопрос.

6. «Я нахожусь здесь с начала времен»

Большой Сфинкс Гизы: «Я нахожусь здесь с начала времен».

«Я нахожусь здесь с начала времен», — так гласит надпись на стелле, которая установлена между лапами Сфинкса. Согласно древнеегипетским писаниям, тогда, во время так называемого «Зеп Тепи», боги жили и ходили рядом с людьми. Как гласят древние записи, это было золотое время. Конечно, большинство основных историков настаивают, что это легенда. Другие, однако, считают, что подобное реально.

Одним из таких исследователей является Роберт Бауваль, который десятилетиями изучал Сфинкса, его историю и его происхождение. Его теория, известная как «Теория корреляции Ориона», предполагает, что местонахождение Сфинкса и пирамид коррелирует с поясом созвездия Орион, и более того, в 10 450 году до нашей эры совпадение было идеальным. Если эта теория верна, то Сфинксу не менее 12 500 лет, т. е. он намного старше, чем утверждают историки.

7. Водная эрозия

Большой Сфинкс Гизы намного старше, чем принято считать.

Хотя ведущие ученые настаивают на том, что Сфинкс, вероятно, был построен около 2500 г. до н.э., есть много доказательств и продолжающихся исследований, которые предполагают, что структура намного старше. Один из ученых, который провел обширное исследование этого утверждения, — геолог Роберт Шох. Он утверждает, что водная эрозия по бокам Сфинкса является свидетельством его реального возраста.

Согласно исследованиям Шоха, эта коррозия происходила в течение тысяч лет, что означает регулярные и постоянные осадки. А подобная погода в Египте была, согласно геологическим свидетельствам, где-то 7 000 — 12 000 лет назад. Если это так, тогда Сфинксу как минимум 12 000 лет, но некоторые утверждают, что даже сотни тысяч лет.

8. Хранитель Некрополя

Большой Сфинкс Гизы — «Хранитель Некрополя».

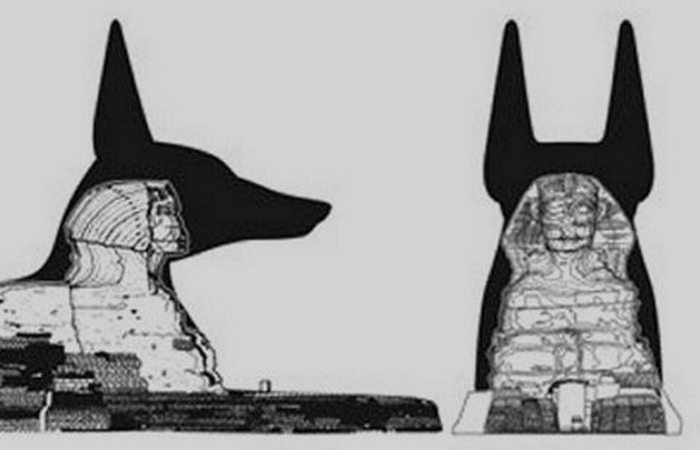

Хотя большинство историков считает, что лицо Сфинкса – лицо вышеупомянутого Хафра, многие утверждают, что прообразом статуи был вовсе не человек. Некоторые теории предполагают, что это был лев, однако нет никаких упоминаний или иллюстраций львов, имеющих подобный «статус» в древнеегипетском обществе. Кроме того, поза Сфинкса не характерна для льва.

Учитывая огромное количество усилий, которые пришлось приложить для строительства Сфинкса, можно предположить, что животное изображали бы приближенно к реальности. Поза Сфинкса больше соответствует тому, как сидит собака. Тот факт, что Анубис, бог с головой собаки (или шакала), также считается «Хранителем Некрополя» (а плато Гизы можно считать таким некрополем), возможно, Сфинкс изначально представлял собой статую Анубиса в момент постройки, а затем его лицо было изменено.

9. Зал записей

Большой Сфинкс Гизы: «Зал записей».

Ряд исследователей утверждают, что под Сфинксом существует так называемый Зал записей. Если верить легенде, то в нём собраны эзотерические знания и полная история с начала времен. Есть и кажущаяся на первый взгляд фантастической версия, что хранители этого знания спасшиеся атланты, которые переселились в Египет и сохранили там бесценную информацию о своей цивилизации. О наличии такого зала не раз заявлял медиум и мистик. Но единственный способ то проверить – провести раскопки.

10. Гробница Осириса

Большой Сфинкс Гизы — гробница Осириса.

Бога Осириса принято считать существом из мифов, но рядом со Сфинксом есть могила, в которой якобы похоронен Осирис. Сегодня по поводу этого существует множество теорий. Одни учёные считают, что данная гробница символическая, тогда как другие уверены, что Осирис был реальным персонажем и нашёл упокоение именно в этой гробнице.

Версия о реальности существования Осириса близка тем, кто разделяет теорию древних астронавтов и внеземного влияния на культуру Древнего Египта. Они считают Осириса настоящим пришельцем, а его могилу – звёздными вратами.

БОНУС

Большой Сфинкс Гизы: теория Джерри Кэннона и Малколма Хаттона.

Учёные считают, что пустыня Египта хранит ещё много тайн и загадок, которые предстоит открыть. На самом деле в песках может быть погребено ещё великое множество сооружений и артефактов. Ряд исследователей даже настаивает на том, что велика возможность обнаружить ещё одного сфинкса. Так, Джерри Кэннон и Малколм Хаттон отмечают, что практически во всех древних египетских манускриптах сфинксы изображены парами. А значит велика вероятность, что второй сфинкс (или его руины) находится где-то неподалёку от Великого.

Источник:

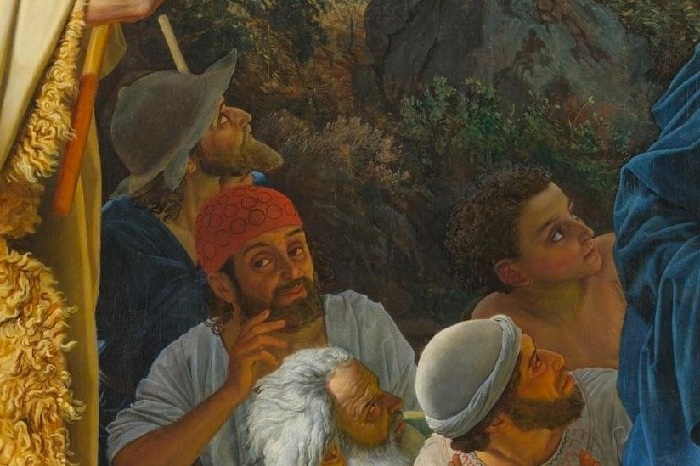

«Явление Христа народу». (1837-1957). Фрагмент. Автор: Александр Иванов.

Иванов Александр Андреевич (1806 — 1858) в самом начале своей творческой карьеры написал несколько полотен на библейскую тематику. А остальные более двадцати лет он посвятил лишь одному полотну, сюжет для которого позаимствовал в Евангелии. Художник искренне рассчитывал, что его грандиозная работа «Явление Христа народу», в которую он вложил пол жизни, произведет фурор среди современников, критиков и потомков. Но, увы, картина потерпела фиаско.

Иванов Александр Андреевич — русский художник.

Будучи рожденным в 1806 году в семье живописца Андрея Ивановича Иванова, Александру как бы на роду было написано стать художником. Мальчик, с раннего детства подрастая в атмосфере любви к искусству, уже в одиннадцать лет станет «посторонним» учеником в Императорской Академии художеств, где под руководством отца начнет осваивать азы классической живописи. В процессе учебы были на счету молодого художника и серебряные медали и золотые и поездка в Европу за особые успехи. И вместо планируемых трех лет за границей Иванов прожил на чужбине тридцать три года.

«Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения». (1835).

В Италии, ознакомившись с работами великих мастеров эпохи Возрождения, Иванов увлекся религиозными сюжетами и досконально начал изучать Священное Писание, а в особенности Новый Завет. Художника манила идея написать на огромном полотне первое явление Мессии народу. Но изначально, решив испробовать свое мастерство на менее масштабной картине, он напишет в 1834—1835 годах «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине», которая будет иметь колоссальный успех в Италии и в России. Академия художеств за это полотно в 1836 году удостоит Иванова звания академика.

«Явление Христа народу». (1837-1957). Автор: Александр Иванов.

Успех вдохновил мастера и он безотлагательно взялся за «Явление Христа народу». Кропотливый труд живописца затянулся более чем на 20 лет (1837—1857), и только в мае 1858 года Иванов решает везти гигантское полотно в Санкт-Петербург. Выставка картины и всех этюдов с натуры, а было их около 600, проводилась в Академии Художеств и произвела противоречивое впечатление на посетителей.

Надгробный памятник А.А. Иванова.

Получилось так, что все кто интересовался живописью и наблюдали за творчеством

Иванова — ожидали большего. И поговаривали, что эскизы к картине были намного впечатляющими. Остальные же зрители не прочувствовали значимости и величия момента, так как в то время бурно шло обсуждение грядущей отмены крепостного права и как-то было ни до Христа, ни до его явления. А некоторых больше впечатлил Иоанн Креститель нежели сам Мессия.

На фоне всеобщего непонимания и критических замечаний жизнь художника закончилась трагически вскоре после презентации полотна. Многие склонны были считать, что здоровье мастера подорвали стрессы из-за критики современников. А некоторые мистически настроенные приписывали это тому, что «автор сделал свое дело — автор может уходить». Скончался А.А. Иванов в июне 1858 года от холеры, захоронен в Санкт-Петербурге.

«Явление Христа народу». (1837-1957). Автор: Александр Иванов.

Спустя несколько часов после смерти живописца это грандиозное творение приобрел император Александр II за пятнадцать тысяч рублей, отдав распоряжение соорудить для него павильон в Румянцевском музее. А все эскизы выкупил Павел Третьяков. После революции 1917 года в 20-х «Явление Христа народу» было перенесено в Третьяковскую галерею, где был специально для картины построен выставочный зал.

«Явление Христа народу» (1837 — 1857) — зашифрованное послание современникам

Это полотно — Евангелие на холсте, художник замыслил как масштабное творение и выбрал для него соответствующие размеры: более пяти с половиной метров в высоту и семь — в длину. На таком гигантском полотне мастер задумал «донести до зрителя всю мощь и силу веры в деяния и слова Божьи».

Александр Андреевич с фанатизмом продумал все детали будущей работы, на одну только подготовку к которой ушло три года. Он изучал Евангелие, археологические изыскания о Палестине, объездил всю Италию в поисках нужного вида, легшего в основу полотна; посетил множество храмов и синагог разыскивая типажи исконных иудеев для натуры. Мастер написал огромное множество этюдов, эскизов и зарисовок.

На первый взгляд картина впечатляет многолюдностью и многоплановостью композиции, где автором задумано два композиционных центра, вокруг которых развивается сюжет: на первом плане — Иоанн Креститель, на втором — Мессия. И взором, переходя от образа к образу, наблюдаем за происходящим на полотне событием: появление Христа в момент крещения Иоанном Предтечей иудеев, поверивших в Спасителя, в реке Иордан.

«Иоанн Креститель и апостолы». Фрагмент.

Иоанн, за спиной которого видим апостолов Иоанна Богослова, Петра, Андрея Первозванного, увидев Христа, указывает на него движением руки. И многие из присутствующих устремили свои взоры на одинокую фигуру, идущую по пустыне. Спаситель является народу как чудо, которое предрек праведный Иоанн. Чудо которое должно было произвести коренные перемены в жизни человечества.

«Христос». Фрагмент

Полотно наполнено большим количеством образов, противоречиво настроенных к происходящему: одни с верой и восхищением, другие с испугом и ненавистью, третьи с неподдельным интересом. Художник показал ни одного безразличного лица, все подчинены единому порыву.

«Римские кавалеристы» Фрагмент.

«Дрожащие». Фрагмент.

«Раб и господин». Фрагмент.

В центре — богатый, услышав о пришествии Мессии отшатнулся от Христа, и его обрадованный раб, о котором Иванов скажет: «Сквозь привычное страдание впервые появилась отрада».

«Старик и юноша». Фрагмент.

Образы юноши и старика внизу картины слева, выходящих из воды, как аллегория Древнего Израиля и Израиля после пришествия Иисуса, как соотношение молодого и зрелого, старого и нового. Это образы непрекращающейся жизни.

«Книжники и фарисеи». Фрагмент.

Интересны образы фарисеев и книжников, хранящих Закон, от лиц которых сквозит холодом, злобой, завистью пренебрежением и осуждением.

«Ближайший ко Христу». Фрагмент.

Как было сказано выше, типажи для своего творения живописец собирал годами. Так, для образа одного из героев полотна позировал сам Николай Гоголь, известный своей набожностью. Он то и вдохновил художника на создание образа темноволосого мужчины, ближайшего ко Христу.

«Мужчина с посохом». Фрагмент.

В образе мужчины в серой шляпе с посохом, что невдалеке от Иоанна Крестителя, художник запечатлел себя. По давней традиции живописцы часто писали свои образы в картинах такого плана. Иванов также не упустил такого случая и изобразил себя в качестве ученика Иоанна Крестителя, путешествующего вместе с праведником и апостолами по миру.

«Люди за деревьями. Фрагмент».

Энергетическая мощь гениального творения Александра Иванова

Давно известно, что любое творение рук человеческих несет в себе энергетическое биополе, воздействующее на окружающих. Так, исследовав биолокационным методом «Явление Христа народу», ученые заявили, что это произведение несет в себе мощнейшую положительную биоэнергетику, что относится и ко всем остальным работам мастера.

«Явление Христа народу». Фрагмент. Автор: Александр Иванов.

Исследование показало, что «…радиус биополя Иисуса составляет восемь метров, Иоанна Креститетя — пять, а всех остальных персонажей намного меньше. И это при том, что фигура Христа почти в три раза меньше чем все остальные образы, изображенные на холсте.»

Источник:

Ка-50, «Чёрная акула» — уникальный ударный вертолёт. Практически не имеет аналогов в мире, дает фору в сто очков американскому стелсу по малозаметности, огневой мощи и внезапности атаки, за что получил у НАТО прозвище «Вервольф» (нем. оборотень) и «Hokum» (анг. Обман).

Поскольку в первых модификациях вертолёт был одноместный, предполагалось использовать отличную от традиционной тактику боя, при которой Ка-50 получал внешнее целеуказание от вертолёта-разведчика. В качестве такого вертолёта предлагалось использовать двухместный Ка-52. При этом в 1990-е годы разрабатывались проекты беспилотных разведчиков: Ка-37 и Ка-137.

Ка-50 барражирует в зоне ожидания до поступления информации по закрытому каналу телекодовой связи. Информационное поле кабины Ка-50 выдаёт сведения о местонахождении вертолёта, рельефе местности и координатах цели. Вывод на цель осуществляется с точностью в несколько метров. Вертолёт наносит удары и сразу уходит из возможной зоны поражения средствами ПВО.

Дерзкая схема ведения боя прошла проверку в конце 2000 года. С 28 декабря 2000 по 14 февраля 2001 два вертолёта Ка-50 (бортовые номера 24 и 25) совместно с модифицированным вертолётом целеуказания Ка-29, в составе специально сформированной боевой ударной группы (БУГ), участвовали в боевых действиях на территории Чеченской республики. Бортовые номера вертолетов в целях безопасности были закрашены. За 45 суток боевая экспериментальная группа выполнила несколько десятков полетов. Боевые действия вертолётов Ка-50 каждый раз сопровождали: вертолет Ка-29 со штурманом наведения, а также два Ми-24 для прикрытия.

Вертолёты Ка-50 выполнили 49 вылетов (№ 24 — 36, № 25 — 13), в ходе которых было выполнено более 100 стрельб с использованием неуправляемых авиационных ракет (израсходовано 929 ракет), 69 пушечных стрельб (израсходовано около 1600 патронов) и три пуска противотанковых управляемых ракет «Вихрь». Все намеченные цели были уничтожены в установленные сроки.

Летчики, входившие в состав БУГ в интервью программе «Смотр» так отзывались о Ка-50:

На фоне боевого применения по сравнению с вертолетом Ми-24, ну скажем так, на голову выше, на порядок лучше себя зарекомендовал этот вертолет в плане и навигации, в плане эффективности боевого применения, поэтому по результатам этой командировки отношение к этому вертолету самое отличное. Более того, в плане аэродинамики, он превосходит значительно все вертолеты нынешние, я имею в виду те, которые находятся в армии.

Источник

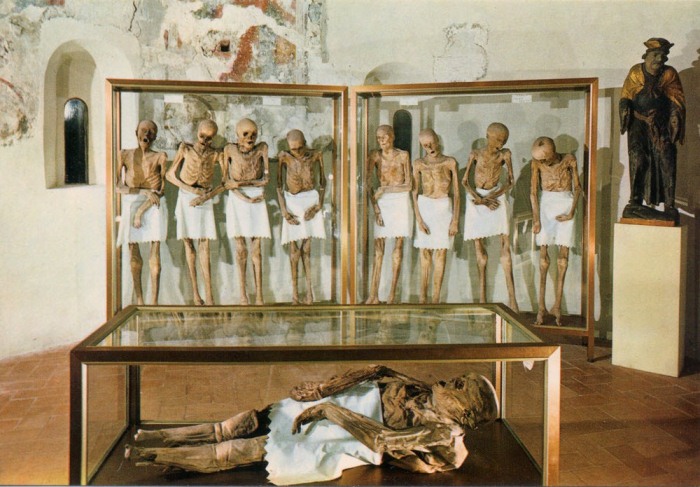

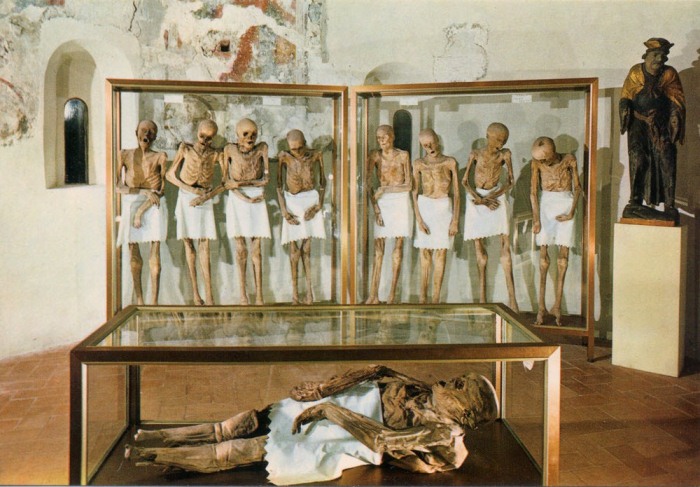

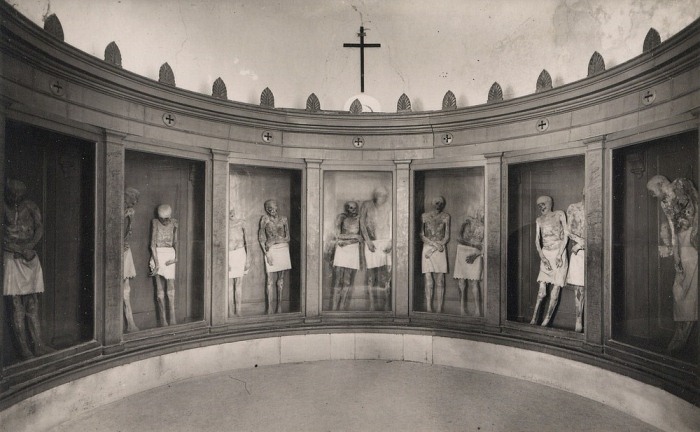

В 1647 году рабочие, которые делали ремонт в церкви Святого Андрея в небольшом итальянском городке Венцоне, случайно наткнулись на старинное захоронение. Открыв могилу, они с удивлением обнаружили, что внутри находилось мумифицированное тело мужчины. С тех пор на кладбище у церкви всего было обнаружено еще 42 тела, и все они прекрасно сохранились после смерти. Местные жители к этой находке отнеслись с интересом: очень скоро мумии стали местной достопримечательностью, и жители городка даже стали их «выгуливать» время от времени, выводя мумий на улицу без тени страха…

Историки до сих пор не могут определить, почему тела этих мужчин мумифицировались.

Исследования показали, что тела мужчин, похороненных на кладбище этой церкви, очень быстро мумифицировались. Кожа высохла и потемнела, приобретя желтовато-коричневатый оттенок, а все мышцы сократились в объеме, но не потеряли своей формы. Интересно, что внутренние органы обнаружены не были, у мумий отсутствовали почки и поджелудочная. Тела мумий сохранились прекрасно.

Ученых заинтересовал феномен мумий из Венцоне. Они установили, что все мужчины были похоронены в могилах, располагавшихся рядом с алтарем. Правда, могилы вполне обычные, сверху они закрыты каменной плитой. Еще в начале ХХ века была высказана теория о том, что причиной мумификации трупов стал грибок Hypha tombicina, который активно поглощает влагу. Этот грибок обнаружили в могилах, предположительно, именно он воспрепятствовал разложению.

Мумии у входа в церковь.

Мумии Венцоне — неразгаданная загадка.

Из 42 мумий, которые обнаружили в Венцоне, до настоящего времени сохранились 15. Остальные были разрушены во время землетрясения 1976 года.

Процесс мумификации изучали и другие ученые. В 1980-е годы идея о грибке была оспорена. Ученые брали образцы почвы, древесины и кирпича в этой местности, но не нашли микроорганизмов, которые бы по описанию соответствовали Hypha tombicina. Высказывались предположения, что мумификация могла произойти по причине изолированности могил от негативного воздействия влаги.

Тела, погребенные в XIV веке, сохранились до наших дней.

Мумии стали музейными экспонатами.

Сегодня мумии – это не только загадка для ученых, но и одна из самых известных достопримечательностей Венцоне.

Жители Венцоне вывели мумий на прогулку.

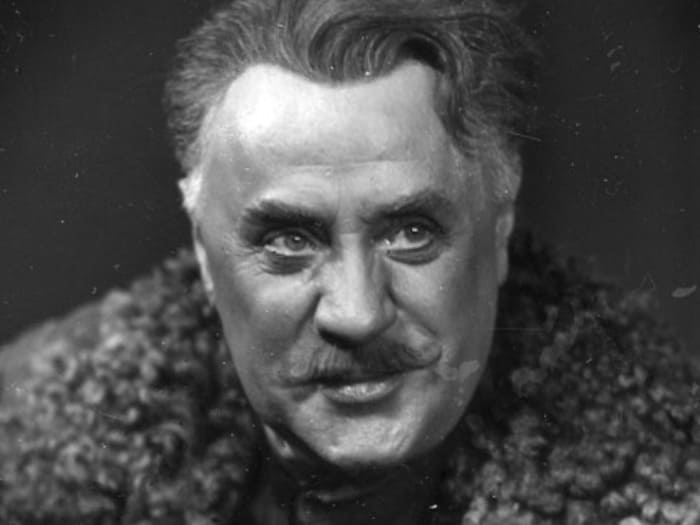

Михаил Жаров в роли Анискина в фильме *И снова Анискин*, 1977

36 лет назад ушел из жизни знаменитый советский актер театра и кино, народный артист СССР, один из самых популярных героев кинематографа середины ХХ в. Михаил Жаров. Он настолько убедительно вживался в свои роли, что его в реальной жизни принимали за своего и воры, и бильярдисты, и милиционеры, и даже… пьяницы. Хотя на самом деле Жаров был далек от созданных им экранных образов и очень тяготился своей популярностью, из-за которой часто попадал в неприятные ситуации…

Михаил Жаров в фильме *Три товарища*, 1935

Актер театра и кино Михаил Жаров

Родители Михаила Жарова не имели никакого отношения к искусству, однако сам он с детства увлекался театром. В 16 лет он случайно попал в массовку спектакля в театре Зимина, затем сыграл эпизодическую роль в фильме «Царь Иван Васильевич Грозный» и тогда твердо решил, что свяжет свою жизнь именно с этой профессией. В течение двух лет он работал статистом и получал за это мизерную зарплату, но своего решения не изменил.

Кадр из фильма *Возвращение Максима*, 1937

В 1920-1930-х гг. Михаил Жаров был уже известным театральным актером, однако настоящая популярность пришла к нему после роли вора Жигана в фильме «Путевка в жизнь». Вначале он не соглашался на эту роль, не понимая, почему режиссер видит его в образе жулика и убийцы. На что тот ему ответил: «Потому, что ты не похож на жулика, а тем паче на убийцу». И в роли главаря воровской шайки Жаров был настолько убедителен, что в криминальной среде его тут же приняли за своего. Он стал замечать, что в общественном транспорте на него с подозрением косятся пассажиры, прижимая обеими руками свои сумки. А однажды в магазине у него украли кошелек. На выходе актера остановил какой-то верзила и отдал украденное со словами: «Товарищ Жаров, вот ваша трешка. Эта сявка своих не узнает». Такой популярности он был совсем не рад.

Народный артист СССР Михаил Жаров

Вскоре он стал настолько знаменит, что зрители караулили его на каждом шагу, поджидая у черного входа в театр и преследуя на улицах. В фильме «Возвращение Максима» Жаров сыграл конторщика Дымбу, который в одном из эпизодов пел песню: «Цыпленок жареный, цыпленок пареный, цыпленок тоже хочет жить». Везде, где актер появлялся, его тут же окружали мальчишки, орущие эту песню. Не выдержав такого внимания к своей персоне, Жаров подал заявку, чтобы ему выделили личный автомобиль, хотя до этого никогда для себя ничего не просил.

Актер театра и кино Михаил Жаров

Как-то раз в элитном санатории актер встретил Сталина, и тот сам подошел к нему со словами: «А я вас знаю!». Жаров растерялся и сказал первое, что пришло в голову: «К сожалению, меня все знают…». Его и правда знали абсолютно все. Незнакомцы часто предлагали ему с ними выпить, хотя в реальной жизни он был равнодушен к спиртному, поклонницы атаковали актера, не сомневаясь в том, что он такой же ловелас, как на экране. Хотя на самом деле Жаров был женат несколько раз, он никогда не пользовался своей славой для того, чтобы покорять женщин. И хотя ему приходилось разбивать сердца, сам он тоже за это поплатился.

Кадр из фильма *Воздушный извозчик*, 1943

Впервые актер женился еще в 19-летнем возрасте, но вскоре ушел от жены ради другой женщины – актрисы Людмилы Полянской. Но и второй брак не был счастливым – двое детей Жарова умерли младенцами. А в 1943 г. на съемках фильма «Воздушный извозчик» он встретил женщину, которая стала для него роковой. Это была молодая актриса Людмила Целиковская, и по сюжету они должны были сыграть влюбленную пару. Никто не предполагал, что эти роли им придется сыграть и в реальной жизни. Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте и на то, что у обоих были семьи, они вскоре стали парой.

Михаил Жаров и Людмила Целиковская

Ради своей третьей жены Михаил Жаров был готов на все, но она поступила с ним так же, как он когда-то со своей первой женой. Актриса полюбила другого и ушла из семьи. Говорят, чтобы ее вернуть, Жаров потратил целое состояние, купив редкий по тем временам черный жемчуг, но и это не помогло. Актер так тяжело переживал расставание, что у него даже случился микроинфаркт. Позже Людмила Целиковская признавалась: «Он любил меня больше всех… А я больше всех любила Алабяна» (архитектора, который стал ее следующим мужем).

Народный артист СССР Михаил Жаров

Актер театра и кино Михаил Жаров

Четвертая жена Михаила Жарова была моложе его на 30 лет. Майя Гельштейн была дочерью известных врачей и, казалось, стала идеальной спутницей своего знаменитого мужа. Но вскоре судьба снова жестоко обошлась с актером: родителей жены арестовали по сфабрикованному «делу врачей», а его самого сняли с поста секретаря партийной организации и перестали снимать в кино. Их дочь Анна рассказывала: «После войны Сталин приказал посадить в тюрьму всех причастных к громкому «делу врачей». В тюрьму попали родители мамы. Папа лично ходил к Сталину и просил, чтобы их отпустили. Но Иосиф Виссарионович не согласился, после этой встречи у отца начались проблемы в родном Малом театре». Только после смерти Сталина ему удалось снова вернуться на съемочную площадку.

Михаил Жаров в роли Анискина в фильме *Деревенский детектив*, 1968

Народный артист СССР Михаил Жаров, 1972

В 1970-х гг. к Михаилу Жарову пришла новая волна популярности – в качестве режиссера и актера он создал один из самых ярких своих образов, который стал его визитной карточкой, – участкового Анискина. Но на эту роль ушли его последние силы. После съемок актер тяжело заболел, его забрали в больницу с диагнозом «аневризм аорты», но оказалось, что проблема была в аппендиците. У Жарова начался перитонит, и 15 декабря 1981 г. он ушел из жизни. До последних дней актер оставался народным любимцем, который и в ролях злодеев, и в образах героев пользовался одинаковой популярностью.

Народный артист СССР Михаил Жаров, 1974

Если коротко, то все они, кроме командира, как и в повести (и в одноименном фильме Станислава Ростоцкого), погибли. Только главный военный у прототипов героинь был вовсе не старшиной. Да и павшие в неравном сражении бойцы оказались представителями противоположного пола.

Все не так, не с теми и не там

Борис Васильев, вдохновившись опытом своих коллег писателей-фронтовиков, хотел, как он сам признавался в интервью, написать что-то свое. Произведение, в котором была бы отражена именно его война, «лесная». Война без тылов и передовых, артиллерийской и авиационной поддержки. Война, где один на один с противником, в лесу, и отряд (группа, подразделение) самостоятельно должен решать, как действовать в схватке с врагом, выстраивать стратегию и тактику, не надеясь на скорую помощь со стороны.

Писатель вспоминал, что долго вынашивал «туманный» (его формулировка) замысел будущего произведения, пока не прочел маленькую заметку в газете «Известия» об обороне узловой железнодорожной станции на направлении Петрозаводск-Мурманск. Сам Петрозаводск был оккупирован финскими подразделениями. В заметке говорилось, что немецкие диверсионные группы стремились взорвать рокаду, используемую советскими войсками для переброски живой силы, техники и боеприпасов. Большую часть диверсантов наши спецподразделения уничтожили, но одному отряду все же удалось просочиться. По стечению обстоятельств это случилось на участке обороны того самого сержанта.

Силы были определенно неравны, эта история чем-то походила на сюжет «9 роты» Бондарчука, только реальность оказалась пожестче – у наших в наличии семеро раненых бойцов, включая сержанта, и только один пулемет. Сержант единственный остался в живых, его, отстреливавшегося из пулемета, всего изрешетило пулями и осколками. Но до подхода подкрепления малочисленная группа советских бойцов фрицев к ж/д полотну не подпустила.

Заметка в «Известиях», судя по интервью Бориса Васильева, вышла уже после войны. В ней коротко сообщалось, что сержант, чье имя писатель так и не вспомнил, выжил и даже был удостоен медали «За боевые заслуги». К слову, весьма почетной в солдатской среде – за «бэ зэ» на той войне «за просто так» не награждали.

Причем тут женское подразделение

«Вот сюжет!» – подумал будущий автор замечательной повести Борис Васильев, и начал работать с темой. Одну страницу написал, две, три, семь – не идет повествование. И все хорошо, да что-то нехорошо – частная история, никакой новизны. Очерк – пошел бы, а для художественного произведения не хватает чего-то главного, что могло бы сыграть на пронзительности образов героев повести.

И Борис Васильев придумал, что героинями его произведения должны стать молоденькие девушки, воюющие под началом опытного, обстрелянного старшины. Дальше написание текста пошло как по маслу.

На самом же деле истории, легшей в основу повести и фильма, в жизни никогда не происходило. Было много других с участием женщин на фронте, не менее жестоких и суровых – сотни тысяч представительниц слабого пола в том или ином качестве воевали на фронтах Великой Отечественной, и им было определенно труднее, чем мужчинам. И никто, за редким исключением, их судьбы не описывал.

А были ли диверсанты в тех местах?

Были, и вели они себя довольно активно. В фильме С. Ростоцкого упоминается, что диверсионная группа немцев пыталась взорвать шлюзы Беломоро-Балтийского канала, чтобы застопорить судоходность этой стратегически важной водной артерии. Действительно, прямо с первого дня войны с территории Финляндии началась переброска диверсионных финских (не немецких!) групп на территорию СССР.

Правда, они не чувствовали себя так свободно, как это показано в фильме Станислава Ростоцкого, зори для финнов там были отнюдь не тихими: диверсантов на первых же этапах десантирования засекали спецвойска НКВД, опергруппы обнаруживали их резиновые лодки, спрятанные боеприпасы и продовольствие. За лазутчиками охотились и весьма результативно.

Подобные вылазки с финской стороны были многочисленными, но всегда встречали организованное сопротивление со стороны Красной Армии. Существенных диверсий финнам осуществить на нашей территории так и не удалось.

Сегодня попасть в Туркменистан обычному туристу не так уж просто. Самая богатая из бывших республик СССР страна является и самой закрытой на постсоветском пространстве. Тем, кто мечтает прикоснуться к руинам древнего Мерва, увидеть космические пейзажи Янги-Калы, пройти по следам динозавров в Койтендаге и ослепнуть от белого мрамора в Ашхабаде, стоит знать, что визу в Туркменистан получить сложно, а в путешествии связаться с близкими не получится — доступ к Интернету в этой стране сильно ограничен, а сайты популярных социальных сетей не открываются. Но обо всём по порядку.

Развлекательный центр Алем. Внутри этого центра находится колесо обозрения, которое признано самым большим закрытым колесом обозрения в мире.

Туркмения советская

Знакомство с самолётом. Туркменская ССР. 1930-е.

В 1925 году Туркменская ССР вошла в состав Советского Союза, что положило начало масштабным реформам. Стартовало перераспределение ранее принадлежавших баям земель, создавались крестьянские кооперативы и крупные хлопководческие плантации, совершенствовалась нефтедобывающая промышленность. В республике искоренялась безграмотность, открывались образовательные учреждения. Зародился и креп рабочий класс, занятый в крупной промышленности и других хозяйственных отраслях. Обобществление частных племенных земель и скота нарушали кочевой уклад жизни населения республики. Вспыхивали повсеместные восстания против власти Советов, которые жестко подавлялись вооруженным путем.

Ковер «Советский Туркменистан»

Однако со временем противостояние прекратилось. В ходе Великой Отечественной войны туркмены обеспечили русским надежную тыловую поддержку. 50-70-е годы ознаменовались экономическим и культурным ростом в рамках советской системы. Движения туркменов за независимость были слабыми, а национальные сообщества не носили антисоветского характера.

Туркменская ССР. Л. И. Брежнев в национальном халате. 1971 г.

В 1985 году на пост председателя республиканского Совмина назначается ставленник Москвы Сапармурат Ниязов, впоследствии занявший президентское кресло и ставший туркменской легендой.

Нестандартные решения Ниязова Солнцеподобного

Сапармурат Ниязов.

Пожизненный глава Туркменистана Сапармурат Ниязов прославился своими необычными решениями. Учредив пышный регламент празднования Национального дня дыни, он упразднил балет, оперу, Академию наук и заочное образование. Мужчинам Туркменбаши запретил носить усы и бороду и построил Тропу здоровья. Она представляет собой 36-километровую бетонированную дорожку, которая расположена недалеко от Ашхабада и должна была служить для укрепления здоровья его жителей. В 2000 году, бывший президент Туркмении Сапармурат Ниязов заставил весь свой кабинет министров пройти по ней с самого низа и до вершины. Самого Ниязова на вершину доставил вертолёт.

36-километровая тропа здоровья

Названия улиц Ниязов заменил номерами, а календарные месяцы и дни недели переименовал по своему усмотрению и в свою же честь.

Одна из многочисленных золотых статуй бывшего президента Сапармурата Ниязова. Сзади него другой памятник, посвящённый лошадям ахалтекинской породы, которые являются национальным символом Туркменистана.

Одним махом были закрыты все больницы за пределами Ашхабада. Ниязов считал, что нуждающиеся в лечении могут приехать в столицу. Подобным образом упразднили и местечковые библиотеки. «Все равно никто книг не читает», — пояснил свое решение народный лидер. Высказал недоверие Ниязов и квалификации заграничных дипломов, уволив всех работников госсектора, обучавшихся за пределами Родины. 18 млн долларов по указанию Туркменбаши было потрачено на строительство в пустыне Каракумы зоопарка. Несмотря на то, что температура днем часто превышает 40 градусов по Цельсию, Ниязов приказал, чтоб в зоопарке поселили пингвинов, которым из-за глобального потепления в Антарктиде угрожает вымирание.

По всей стране установлено около 14 000 скульптур и памятников Туркменбаши, многие из которых золотые.

Благодаря распаду Советского союза Ниязов превратил пустынное государство в колыбель одного из самых громких культов личности. Ему удалось изолировать Туркменистан почти так же абсолютно, как Ким Чен Иру Северную Корею.

Хочешь в рай – прочти «Рухнаму» трижды

Местные жители.

Особо значимый элемент эпохи Ниязова – двухтомник «Рухнама» под его авторством. Ниязов объявил свое произведение священным и обязательным к всеобщему почитанию. Книга рисует величественный образ туркменского народа, смело переосмысливая историю нации. Автор делится с читателем соображениями о том, как должен жить и вести себя в обществе каждый туркмен. Личные умозаключения Туркменбаши подтверждает отрывками из Корана и народными легендами. По утверждению автора, колесо и телега изобретены туркменами, они же первыми освоили плавку металла и выращивание пшеницы. А предками сегодняшних туркмен основаны более 70 евразийских государств.

Роскошный памятник книге Ниязова./Фото: static.panoramio.com

С 2001 года все учебные предметы, особенно история, преподавались через призму идей «Рухнамы». Сама же книга изучалась в школах и вузах как отдельный предмет. Знание ее содержания контролировалось профессиональной аттестацией в госучреждениях, а в штатном расписании значились «политруки», избравшие своей профессией толкование «Рухнамы».

Презентуя книгу, Сапармурат Ниязов заметил, что попросил у Аллаха особой благодати для своих читателей. Так что трижды прочитавший оба тома «Рухнамы» обязательно попадет в рай.

Дворец бракосочетаний в Ашхабаде.

Смена правителя и конец культа личности

После смерти Туркменбаши страну возглавил бывший министр здравоохранения Гурбангулы Бердымухамедов. И культ личности Ниязова закончился, власть перешла новому лидеру, которому, как и Ниязову, присвоили официальный титул «Аркадаг» (покровитель).

Традиционный антураж туркменских праздников

Сегодняшний туркменский лидер отменил многие реформы Ниязова, выставлявшие страну в дремучем свете. Народу вернули пенсии, закрытые библиотеки, Академию наук, цирк и оперу, а школьное образование снова стало 10-летним (Туркменбаши сократил обучение до 9 лет). Студентам разрешили учиться за границей. В Ашхабаде даже открыли несколько интернет-кафе. Народ почувствовал себя свободнее.

Советское наследие или северокорейский вектор?

Ленин учил, что истинным строителям социализма нужно в первую очередь закрыть границу. И Туркменистан до сих пор следует этому принципу, применяя опыт СССР. Туркменский вариант не является чистым продолжением советского, но весомая преемственность прослеживается четко. Формула местного управления строится на элементах советской эпохи под соусом национальных идей.

Туркменская женщина с ребёнком. & Телефонная будка, покрытая белым мрамором.

Туркменистан гордится выстроенным в стране коммунальным коммунизмом. До 2014 года каждый водитель с личным авто получал ежемесячную бесплатную выдачу 121 литра топлива. Хотя и сегодня цена на бензина небольшая: порядка 15 рублей за литр. По символической цене туркменам продают муку и хлеб. Перелёт на самолёте между двумя туркменскими городами обходится в незначительную сумму (примерно 1300 рублей), это самые низкие цены на внутренние перелеты во всем СНГ. Плата за проезд в общественном транспорте тоже символична (билет на городской автобус — 5 рублей по российским меркам). Кредиты на жилье выдаются сроком на 30 лет под 1% годовых. А для людей с низкой зарплатой действуют продовольственные карточки с правом льготной покупки риса, сахара и картошки.

Добро пожаловать в Туркменистан!

Что до правопорядка, то уровень преступности в стране нулевой. Все так называемые «воры в законе» ликвидированы. Однако есть информация, что на афганской границе периодически вспыхивают перестрелки боевиков и пограничников по причине идущего через страну героинового трафика. Указом Бердымухамедова простым людям запрещено скупать валюту, ее можно лишь продать по единому официальному курсу.

На фонтанах в Ашхабаде не экономят, перебои с водой касаются только населения./Фото: polimeks.com

В страну очень сложно попасть из-за действующего строгого визового режима. Получить разрешение на въезд удается единицам. Деятельность международных представительств и организаций на территории Туркменистана ограничивается проведением протокольных семинаров и строго контролируется.

Дарваза — место, которые местные жители назвали Врата Ада.

Интерьер отеля Огузкент в центре Ашхабада.

Ашхабад сильно изменился при Бердымухамедове и продолжает разрастаться с каждым годом. Город из белого мрамора покоряет широкими улицами, современными постройками, множеством живописных парков и фонтанов. Столичная картинка призвана отражать успехи нынешнего руководства и экономический рост страны. И изменится ли что-то в ближайшее время в жизнь простых туркменов, это большой вопрос.

Источник:

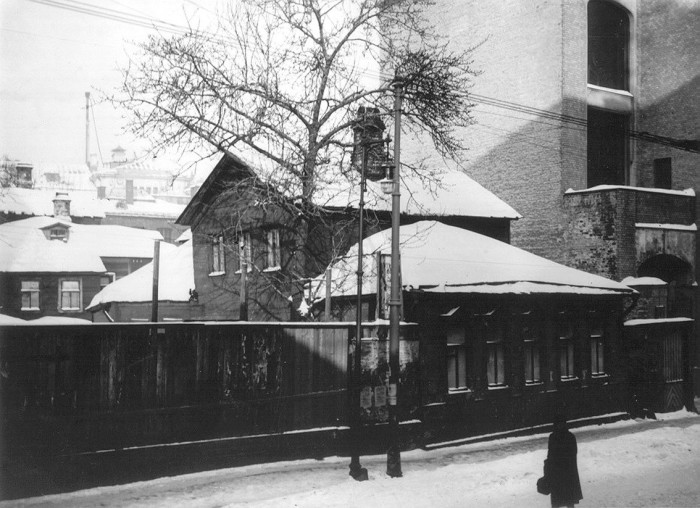

Редкая коллекция фотографий Москвы, которые были сделаны в 1920-е годы.

Сегодня Москва – современный мегаполис с небоскрёбами, автомобильными пробками, множеством туристов и вечно торопящимися куда-то жителями. А 100 лет назад столица выглядела совсем по-другому. На редких фотографиях из 1920-х можно увидеть, как выглядела Москвы уже советская, но ещё до того, как начались сносы в рамках Генплана 1935 года.

1. Кузнецкий мост

Улица в Мещанском и Тверском районах Москвы. СССР, Москва, 1920-х годов.

2. Космодамианский переулок

Вывеска о запрещении въезда на углу переулка. СССР, Москва, Столешников переулок, 1920-е годы.

3. Святилище роскоши и моды

Одна из старейших улиц в Москве. СССР, 1920-е годы.

4. Двор неподалёку от памятника архитектуры

Двор у здания Центрального телеграфа. СССР, Москва, 1929 год.

5. Митинг на улице

Демонстрация на одной из крупнейших улиц Тверского района. СССР, Москва, 1920-е годы.

6. Панорама Москвы

Вид на Страстную площадь из здания газеты «Известия». СССР, Москва, 1924 год.

7. Дореволюционная постройка

Большой Путинковский переулок. СССР, Москва, 1920-е годы.

8. Союзпечать

Киоск «Союзпечати № 120». СССР, Москва, Цветной бульвар, 1920-е годы.

9. Рождественский бульвар

Бульвар в Мещанском районе. СССР, Москва, 1920-е годы.

10. Нижний Кисловский переулок

Проходит от Большого Кисловского переулка до Воздвиженки. СССР, Москва, 1920-е годы.

11. Один из первых советских НИИ

Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л. Я. Карпова. СССР, Москва, 1920-е годы.

12. Пятницкая улица

Улица в районе Замоскворечье. СССР, Москва, 1920-е годы.

13. Черниговский переулок

Старинный переулок в районе Замоскворечье. СССР, Москва, 1920-е годы.

14. Климентовский переулок

Переулок, которые соединяет Большую Татарскую улицу с Большой Ордынкой. СССР, Москва, 1920-е годы.

15. Переговорный пункт

Первая автоматическая телефонная станция. СССР, Москва, 1920-е годы.

Религиозная культура северокавказских народов до начала XIX века представляла собой причудливую смесь христианских традиций и языческих обрядов.

Следствием затянувшейся Кавказской войны стало распространение в этом регионе ислама как религии-символа противостояния идеологии, насаждаемой кавказцам христианской царской Россией.

Кавказцы были христианами

Раннее христианство до тотальной исламизации Северокавказского региона, начавшейся в XIX веке, было отнюдь не чуждой религией для горцев. Проникнувшая на Северный Кавказ из Византии в VIII-IX веках эта религия в конце IX века была принята кавказскими аланами. Правда, они спустя некоторое время снова перешли к привычным языческим обрядам, прогнав иноземных священнослужителей, которых прислал в эти земли византийский император. На территории современной Карачаево-Черкесии сохранились остатки христианских храмов тех времен.

Когда Византия и Алания пали, Северный Кавказ вновь вернулся к дохристианским народным верованиям. Однако христианство все же оставило след в религиозной культуре горцев — произошла трансформация многих христианских обрядов, ставших впоследствии языческими. Монотеистическое христианство, в принципе, повлияло и на само язычество горцев, которое уже не было прежним.

О степени влиянии христианства можно судить по именам пантеона языческих северокавказских божеств, переименованных в христианских святых: святой Георгий у горцев именовался Уасгерти, Геурге, святой Илья — Елиа, Элия и т. д. Правда, балкарцы, карачаевцы, кабардинцы, черкесы, осетины и некоторые народы Дагестана взяли от христианства только имена святых.

Как Грузия пыталась защититься от горцев

Активной христианизацией народов Северного Кавказа занималась также Грузия, которая в XII-XIII веках старалась подобным способом предотвратить набеги горцев на свою территорию. Это был период, когда грузинская феодальная монархия переживала расцвет. От грузинских миссионеров в Ингушетии остался христианский храм домонгольского периода Тхаба-Ерды.

И католичество там не прижилось

Попытки окормления северокавказской паствы католиками-генуэзцами в XIII-XIV веках тоже не увенчалась успехом. Однако карачаевцы, балкарцы и осетины в своих фольклорных сказаниях об этом периоде упоминают. Возможно, именно в память о неприжившемся католичестве карачаевцы назвали дни недели именами христианских святых: Элии (Ильи), Николы (Николая), Эндреюка (Андрея), абустола (апостола), Геурге (Георгия), Бараса (Параскевы).

Когда танцевали шиблеудж и цоппай

В северокавказских народных верованиях единства не было. Отличие одного народа Северного Кавказа от другого, соответственно, сказывалось и на обрядах. Однако схожих аспектов в разных религиозных культурах существовало множество. В частности, это сходство касалось мифологических образов, которые отражали особенности жизни горцев.

Так, у всех народов Северного Кавказа особое почтение отдавалось божествам охоты, божеству-громовержцу (Илье, Элии). Ритуальные действия, сопровождающие процедуру похорон убитого молнией, у разных горских народов также имели много общего. Черкесы клали погибшего в гроб, подвешивали домовину на высоком дереве. Затем наступал черед веселья и плясок для соседей покойного. Резали быков и баранов. Жертвенное мясо в основном раздавалось беднякам. Так гуляли три дня. Потом ежегодно празднество повторялось, пока труп не истлевал, — черкесы таких покойников считали святыми.

У кабардинцев божество-громовержец назывался Шибле. Шибле властвовал не только над грозой, но и над водой и огнем. Кабардинский Илья-пророк в действии — это всадник, джигитующий в небе. Христианизированные адыги называли аналогичное божество Илией (Еллэ). Почитание Еллэ у них выражалось в специальном танце — шиблеудж.

У осетин перед пораженным молнией танцевали цоппай. Затем покойного укладывали в арбу, и волы сами должны были указать место захоронения — где животные останавливались, там и копали могилу. Осетины, как и адыги, карачаево-балкарцы и ингуши, поклонялись местам удара молнии — деревьям, зданиям.

Горцы трансформировали христианские обряды и использовали святых этой религии в своих культах и верованиях. Когда элементы христианской культуры не соответствовали народным представлениям о божествах, то такие аспекты кавказцами попросту не использовались.

К 20-м годам XX века языческая культура все еще играла важную роль в жизни северокавказских народов, хотя к тому времени уже все население Северного Кавказа было официально поделено на исповедующих ислам и христианство.

источник