Архив за месяц: Август 2017

Публикуем пост Ержана Есимханова, размещённый им на своей странице в Фейсбуке. Ержан рассказывает историю, в которой буквально на пальцах разъясняется, почему испанцы не рады притоку мигрантов в их страну. Очень убедительно, согласитесь.

Выпивали на днях после катания на Чимбулаке с парой испанских товарищей. Говорили среди прочего об иммиграции, о сирийских беженцах и о том, куда исчезает старая добрая Европа.

Понятно, говорю я им, почему вы не приветствуете беженцев и прочих маргинальных иммигрантов — есть мнение, что от них безработица, преступность, наркомания и прочие радости. Но вы и вполне себе респектабельных и обеспеченных иммигрантов тоже не очень-то любите. Это-то почему?

А мне отвечают: «Представь себе, Ержан, ситуацию. Вот у меня, например, у какого-нибудь пятидесятилетнего Игнасио, есть дом. В нем жили мои родители, и родители моих родителей, и их предки, и мои дети будут жить. И он не очень большой, но мне в нем уютно. И участочек при нем маленький, но я за ним всю жизнь ухаживал, и растут на нем миленькие такие цветы. И скамеечка стоит небольшая, я на ней кофе пью. А возле дома есть небольшой ресторан, и там я по вечерам пью вино.

А на улице, на которой стоит дом и ресторан, при Франко шли бои. И ресторан разнесло бомбой к чертовой матери. И его владелец потом ресторан отстраивал долго, а мой дед ему помогал. А до Франко была гражданская война. А до нее — Первая Мировая. А до нее — еще чертова туча всякой хрени и прелести, и так последние пятьсот лет. И только последние лет пятьдесят у нас более-менее спокойно.

Ни при Франко, ни во время всех этих войн мой дед, и его отец, и его предки в другую страну не уехали. Они не говорили „у нас террористы“ — хотя были и террористы. Они не говорили „у нас диктатура“ — хотя и диктатура была. Они не говорили „у нас война, а у вас войны нет, и поэтому мы идем к вам“. Они просто жили. Растили цветы в саду. Строили дома и мостили камнем миленькие маленькие улочки. А когда их в очередной раз взрывала всякая сволочь — мостили заново.

И поэтому, когда вы приезжаете к нам, смотрите на маленькие рестораны и замечательные сады, говорите „как у вас красиво, пожалуй мы будем здесь жить“ — вас никто не поймет. И неважно, сколько денег у вас в кармане, живете ли вы на улице в картонной коробке или в огромном особняке. Никто не поймет, почему вы у себя сначала не постарались сделать все по-человечески. Хотя бы на своей улице и в своем доме. Без жалоб на обстоятельства и без высоких слов. Просто, так сказать, для себя».

Такие дела.

источник

Русский язык – невероятный. Одни и те же слова могут обозначать совершенно разные вещи и выражать абсолютно противоположные эмоции.

А лексические обороты и крылатые выражения и вовсе могут поставить иностранца в тупик. В нашем обзоре 15 наглядных примеров того, что русский язык действительно интересен и не прост.

Эти советские актеры играли негодяев, подлецов, преступников и воров. За это мы их и любим. А вы можете сами расставить их по местам в нашем интерактивном рейтинге.

Милляр

При создании образа Кащея Бессмертного Милляр опирался на дюреровских «Всадников апокалипсиса» и тевтонцев, когда играл Бабу-Ягу — списал образ с ялтинской старушки-гречанки.

В жизни актер имел пристрастие к похабным шуточкам и алкоголю. До 60 лет жил с матерью, пока не вышел за свою соседку. Она сказала, что мужчины ей не нужны, Милляр ответил, что он не мужчина, а Баба Яга.

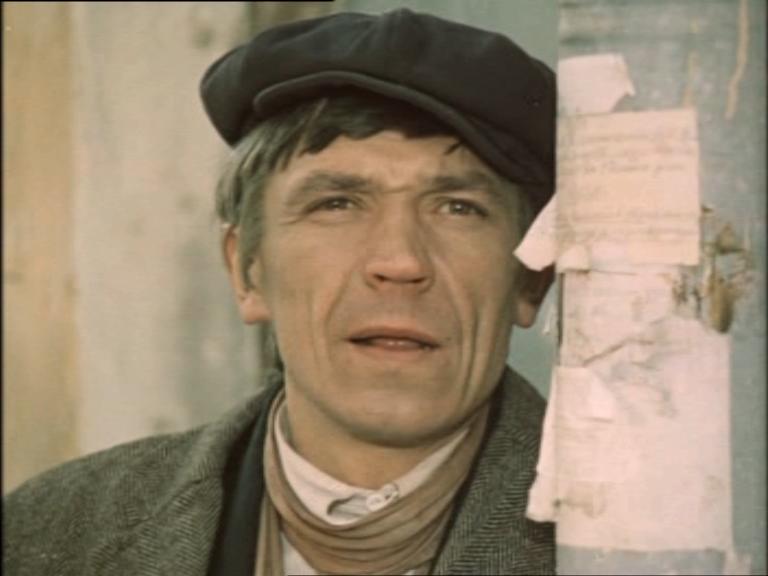

Иван Бортник

Иван Бортник стал «Промокашкой» почти случайно. Изначально он планировался как Шарапов, но двух главных героев из «Театра на Таганке» в фильме бы никак не разрешили. Но именно роль Промокашки станет для Ивана Бортника «кармической». И это при том, что в театре на Таганке Иван Бортник сыграл за 42 года множество сильных, ярких и положительных ролей.

Эммануил Виторган

Эммануил Виторган играл фашистов, уголовников, шпионов, агентов ЦРУ и барона Врангеля. В кино он был олицетворением «идеального плохого». Его путь в «плохиши» начался с картины «И это всё о нём», где Виторган создал по-настоящему хрестоматийный образ бывшего уголовника.

В жизни актер был настоящим «светским львом» — его с женой Аллой Балтер сравнивали с Аленом Делоном и Роми Шнайдер.

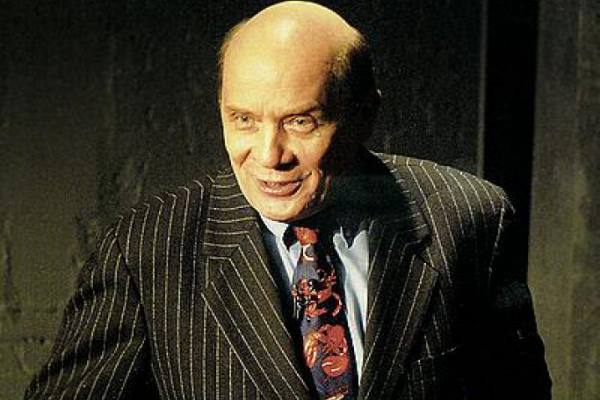

Армен Джигарханян

Джигарханян снялся больше чем в 200 фильмах и попал в Книгу рекордов Гинесса, обойдя и Алена Делона и Марлона Брандо.

Самый известный «плохиш» Джигарханяна — Карп «горбатый». Он навевает инфернальный ужас.

В «Следствие ведут знатоки» Джигарханян сыграл искусного шантажиста, в фильме «Тегеран-43» — обятельного убийцу Ришара, фактически анти-Бонда. В сериале «Рефери» не хуже того же Брондо Джигарханян сыграл мифиози.

Виктор Сергачев

Виктор Сергачев настолько убедительно сыграл роль Ефима Субботы в картине «Пропавшая экспедиция», что надолго стал воприниматься как «человек с обрезом». Сергачев играл предводителя фашистов, Льва Троцкого и Кащея Бессмертного, то есть олицетворял все плохое сразу для нескольких поколений зрителей.

Юрий Шерстнев

Юрия Шерстнева так и называют «актер-злодей». Помните, как убедительно он сыграл палача в «Трех мушкетерах»? И после этого он не менее хорошо играл других плохих людей. И чем старше становится актер, тем харизматичнее становятся его злодеи.

Любомирас Лауцявичюс

Фактурности Любомираса Лауцявичюса можно позавидовать. Он играл моряков, военных, сыграл и инфернального и жестокого Волка Ларсенна в экранизации романа Джека Лондона. Да так, что однозначно нельзя утверждать, что «книга лучше». Или вспомните его роль в картине «Иди и смотри».

Олег Басилашвили

Олег Басилашвили, сыгравший уже в постсоветское время Воланда, в советских фильмах играл «плохих парней» другого типа. Это были карьеристы, подхалимы, рефлексирующие недотепы. В «Иронии судьбы» он планировался на роль Ипполита — главной оппозиции героя Мягкова.

Спиридонов

После роли в картине «Горячий снег», в которой Вадим Спиридонов снялся в 1972 году доформировывался его экранный тип: «кремень», человек с несгибаемой волей и огромной душевной мощью, с доминирующим отрицательным обаянием.

Актер предсказал свою раннюю смерть. Он сказал жене, что умрет 7 декабря, чтобы сделать ей подарок (ДР жены было 8 декабря). Так и случилось.

Александр Филиппенко

Александр Филлипенко играл злодеев, преступников, Кощея Бессмертного и даже Азазелло. По образованию он физик, даже несколько лет проработал старшим инженером в Институте геохимии. Только после этого пошел учиться на актера. Надо признать, что не зря.

Владимир Толоконников

Владимир Толоконников сыграл Шарикова в 45 лет, но в кино он пришел из театра, где уже успел полюбиться зрителям. На эту роль пробовались 8 человек, даже Николай Караченцев был в претендентах. Но Бортко выбрал Толоконникова. И не ошибся. Для самого Толоконникова, как он выразился, эта роль стала «гвоздем в шкуре».

Олег Даль

Анатолий Эфрос писал: «Даль был замкнут, нервен и нетерпелив, убийственно остроумен, а иногда невыносим. Всё чувствительное и нежное в себе он прикрывал такими парадоксально обратными красками, что иногда брала оторопь».

Одной из самых ярких ролей актера стала роль Зилова в картине «Отпуск в сентябре», но именно после нее у Даля появились трудности. Картину запретили, актер стал «опальным».

Георгий Бурков

Крест на могиле Георгия Буркова сделан из того же гранита, что и крест на могиле его друга Василия Шукшина. Роль «губошлепа» в «Калине Красной» была написана для Буркова.

Несмотря на большую палитру ролей, чаще других актеру давали роли пьяниц, преступников. Сам он к этому относился философски: «Надо расстаться с тщеславной мечтой — выделиться за счет искусства. Цели истинного искусства лежат вне искусства, как ни парадоксально это звучит».

Алексей Жарков

«Никогда не отказываться от ролей» Алексей Жарков возвел в принцип. И не отказывается до сих пор, умея сделать роль старика с козой или спившегося деда запоминающимся и интересными.

Нигматуллин

В 1967 году Талгат Нигматулин сыграл белогвардейца в фильме «Баллада о комиссаре». Первая роль — отрицательный персонаж. Кинорежиссер Алишер Хамданов вспоминал: «Образ юного мерзавца в черных лакированных перчатках настолько удался Талгату, что в последствии за ним закрепилось амплуа актера, играющего негодяев. А он всю жизнь мечтал о другом…».

Потом самыми заметными опять были роли негодяев — в «Пиратах ХХ века» и «Приключениях Тома Сойера» — в роли индейца Джо.

источник

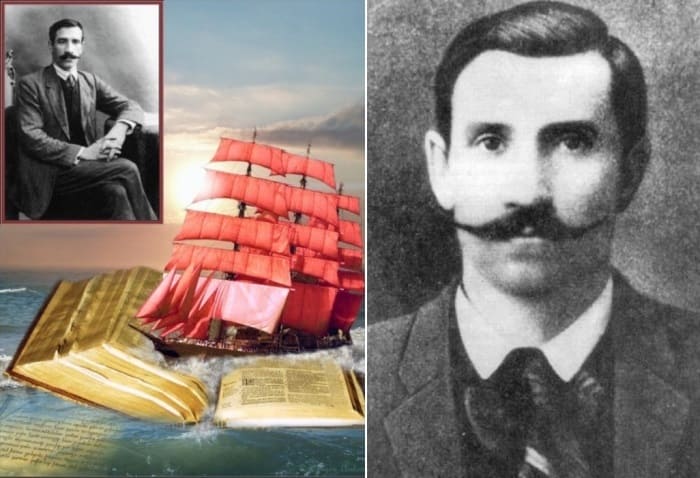

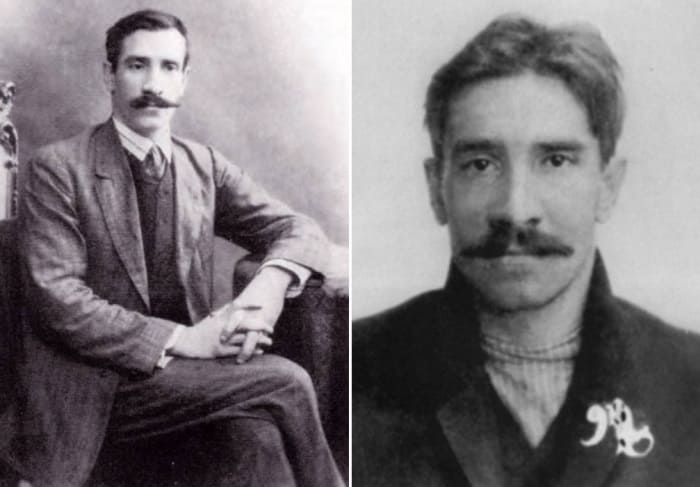

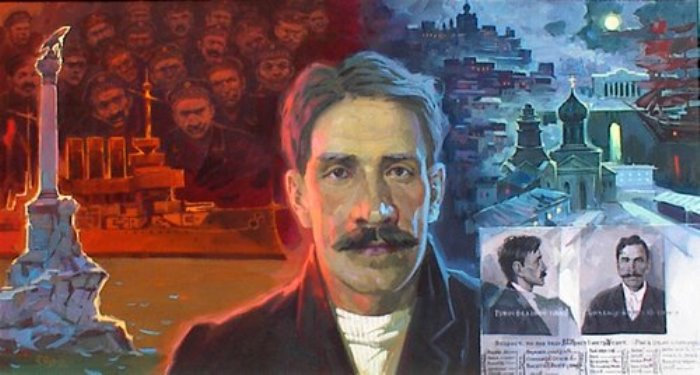

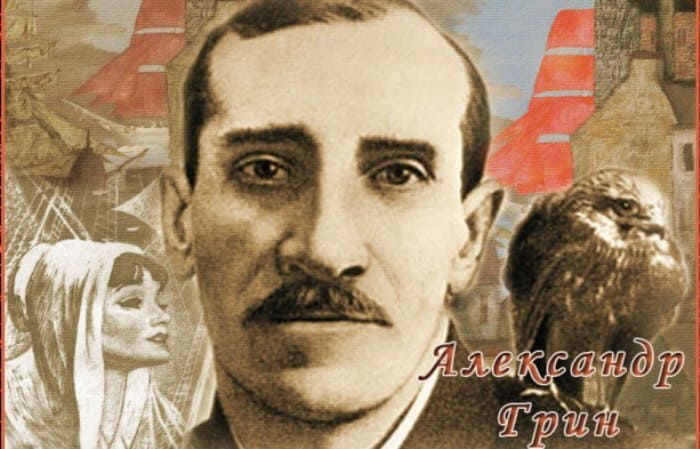

23 августа исполняется 137 лет со дня рождения Александра Грина, автора произведений «Алые паруса» и «Бегущая по волнам». В жизни писателя было много крутых поворотов и сюжетов не менее захватывающих, чем в его произведениях, из-за чего вокруг его имени рождалось немало легенд. Согласно одной из них, он убил свою первую жену. Однако на самом деле все было не совсем так…

Автор *Алых парусов* Александр Грин | Фото: pravzhizn.ru и chtoby-pomnili.com

Она не стала его женой, но была первой любовью, которая едва не привела к умопомешательству. Ее звали Екатерина Бибергаль, на момент их знакомства ей было 24 года, а Александру Гриневскому (Грину) – 23. Екатерина была дочерью народовольца, приговоренного к 15 годам каторги. Дочь пошла по стопам отца и тоже активно занималась революционной деятельностью. За участие в студенческих демонстрациях в Петербурге ее выслали под надзор полиции в Севастополь, где они и познакомились с Грином в сентябре 1903 г.

Екатерина Бибергаль, по прозвищу Киска, 1903 | Фото: googleusercontent.com

В те годы идеями революции был увлечен и Александр Гриневский. В Севастополь он приехал по поручению партии эсеров, чтобы заниматься агитацией среди солдат и матросов. Об отношениях Грина и Бибергаль позже напишет в своих воспоминаниях первая жена писателя Вера Калицкая: «Киска – это партийное имя, так сказать, кличка, под которой скрывалась Екатерина Александровна Б. С этой девушкой была тесно связана полоса жизни А. С. с 1903 по 1906 г. Их первая встреча с А.С. Грином тепло описана в рассказе А. С. «Маленький комитет». Героиня рассказа дана там в очень мягких, привлекательных тонах. К тому же времени относится и другой рассказ А.С-ча «На досуге». (…) Е. А. обещала выйти за него замуж. Но в Петербурге начались между ними нелады. Происходило это по-видимому из-за совершенно разного подхода их друг к другу и к революции. Е. А. была дочерью народовольца; и воспитание, и окружающая ее действительность делали ее убежденной революционеркой».

Автор *Алых парусов* Александр Грин | Фото: chtoby-pomnili.com

«Революционная деятельность отвечала характеру ее, мужественному и великодушному. В А. С-че она видела только талантливого агитатора, в моменты увлечения становившегося вождем тех, кто его слушал. В это время Е. А. и сама увлекалась им. Способности А. С-ча к пропаганде Е. А. высоко ценила и всячески поощряла его в этом направлении. Но для А. С. Киска была не только подпольщицей, революционный темперамент которой толкал его на работу, но, главным образом, красивой изящной девушкой, которой он хотел обладать. Время разлуки внесло горечь в их отношения. У А. С. создалось ложное представление, будто бы Е. А. была близка в Холмогорах со ссыльным, который вскоре умер. От этого на отношения легла тень, но все-таки ссора произошла по другой причине», – пишет Вера Калицкая. Если Катя Бибергаль по прозвищу Киска всецело отдавалась революционной борьбе, то писателя эта деятельность привлекала лишь своей романтичностью. После тюремного заключения и ссылки в Сибирь, как пишет Калицкая, «романтика подвига и риска для него потускнела».

П. Саушкин. Александр Грин в Севастополе, 1903-1905 гг. | Фото: feomag.ru

Они снова встретились в 1905 г. в Петербурге, после того как Грин вышел из заключения. На тот момент он успел разочароваться в революционной деятельности, а она была все так же увлечена. Он предлагал ей руку и сердце, но она отказала, объяснив это тем, что он ушел из ее жизни с того момента, как отдалился от партии эсеров. В январе 1906 г. они окончательно расстались. Во время их последней встречи и разразилась трагедия, о которой потом будут ходить легенды. То ли из ревности, то ли из-за того, что вновь получил отказ на свое предложение, Грин вспылил. По свидетельству современников, он был импульсивным и несдержанным и в такие моменты терял над собой контроль. У него был с собой дамский револьвер – другого не нашлось. По его признанию, девушка держалась «мужественно и вызывающе». В припадке ярости Грин выхватил его и выстрелил в свою возлюбленную. Пуля попала в грудь, но сердце не задела.

Писатель Александр Грин | Фото: russkiymir.ru

Девушку тут же доставили в Обуховскую больницу и прооперировали. Грина Киска не выдала, но отношения с ним решила прекратить раз и навсегда. Больше они не виделись. В январе 1906 г. Грина арестовали – но не за этот роковой выстрел, а за агитационную деятельность. Он попал в тюрьму, а оттуда выслан в Сибирь. Киска тоже попала на каторгу после неудачного покушения на великого князя Владимира, а после всю свою жизнь провела в лагерях и ссылках. Грин впоследствии политикой не интересовался и полностью посвятил себя литературной деятельности.

Екатерина Бибергаль (третья слева в верхнем ряду), Нерчинская каторга, 1917 | Фото: feomag.ru

Позже появились слухи о том, что писатель убил свою первую жену. Биограф Грина А. Варламов пишет: «В действительности не жену, конечно, и не убил – а все же дыма без огня, как видно, не бывает. (Иногда встречаются утверждения, что Грин стрелял не целясь – может быть и так, но пуля, попавшая девушке в левый бок, там, где сердце – это говорит само за себя)».

Писатель Александр Грин | Фото: pravzhizn.ru

Катя Бибергаль вошла в историю как революционерка и первая любовь Александра Грина, а его последней женой стала Нина Миронова, судьба которой после смерти мужа сложилась драматически

Источник:

Кущевская атака стала последним в истории примером кавалерийского наступления лавой. В начале августа 1942 года казачьи дивизии смогли задержать наступление немцев на Кавказ. Под казачьими шашками фашисты дрогнули.

Последний рубеж

К концу лета 1942 года ситуация на Южном фронте была почти критической. Немецкие войска, почти не встречая сопротивления, продвигались вглубь Кубани. Войска расформированного 28 июля Южного фронта перешли к Северо-Кавказскому фронту. Наступление на Кавказ, преследовавшее стратегические для немцев цели, шло полным ходом, но 30 июля немцы подошли к реке Ея. Здесь и развернулись исторические события, во многом определившие ход и итог войны.

Заняв оборону на берегу реки в районе станиц Кущевская, Шкуринекая, Канеловская, две донские и две кубанские дивизии преградили путь катившейся к Кавказу фашистской лавине. 17-й кавалерийский корпус генерала Н.Я.Кириченко в составе 12-й и 13-й Кубанских, 15-й и 116-й Донской казачьих дивизий задержал наступление немцев на три дня.

Шашки наголо

Выжженная, плоская как стол кубанская степь представляла собой идеальный плацдарм для стремительно кавалерийской атаки лавой. Участник тех событий казак Ефим Иванович Мостовой вспоминал: «Николай Яковлевич Кириченко прошлым днем объехал, обошел весь наш корпус. Он был тоже немногословный с нами, но речь короткую его я запомнил навсегда.

— Перед нами отборные вояки Гитлера. Горно-стрелковая дивизия «Эдельвейс» с приданными частями «СС». Красиво, гады, назвали себя, да только в их поганых, кровавых руках любой цветок умирает. Остановить их не могут. От безнаказанности обнаглели, своей кровью еще ни разу не умывались. Вот мы их и умоем. Кроме нас — некому. На фронте паника. Но а мы же казаки.»

Встав в лесопосадках недалеко от станицы Кущевская, казаки были готовы к атаке и ждали приказа. Наконец, приказ был дан. Треть пути до позиций противника казаки прошли шагом, молча, только степной воздух шипел от взмахов шашек. После казаки пустили своих коней рысью, когда же немцы стали видны невооруженным взглядом, пустили лошадей в галоп. Это была настоящая психическая атака.]

Немцы опешили. Они и до этого были наслышаны про казаков, но под Кущевской увидели их во всей красе.

Вот только два мнения о казаках. Одно — итальянского офицера, второе — немецкого солдата, для которого бой под Кущевской стал последним.

«Перед нами встали какие-то казаки. Это черти, а не солдаты. И кони у них стальные. Живыми нам отсюда не выбраться»

«Одно воспоминание о казачьей атаке повергает меня в ужас и заставляет дрожать. По ночам меня преследуют кошмары. Казаки — это вихрь, который сметает на своем пути все препятствия и преграды. Мы боимся казаков, как возмездия всевышнего».

Несмотря на явное преимущество в оружии, немцы дрогнули. Станица Кущевская трижды переходила из рук в руки. По воспоминаниям Мостового, в бою участвовала и немецкая авиация, но из-за сутолоки, в которой уже шла ожесточенная борьба в рукопашную, она оказалась фактически бесполезной — бомбить своих люфтваффе не хотел. Самолеты кружили над полем боя на бреющем полете, очевидно желая напугать казачьих коней, только и это было бесполезно — казачьи лошади были приучены к реву моторов.

К сожалению, одно живой силой удержать занятые казаками позиции было нельзя, а артиллерия молчала. В своих мемуарах маршал Гречко так писал об итогах Кущевской атаки:

«216-я дивизия и на этот раз не оказала поддержки казакам. В итоге кавалерийский корпус отошел на исходные позиции. В этих ночных атаках на Кущевскую казаки 13-й кавалерийской дивизии уничтожили более 1 тыс. гитлеровцев и около 300 взяли в плен».

Пример

В Кущевской атаке отличились многие. Особый почет стяжал полный Георгиевский кавалер, казак Константин Недорубов. Ко времени событий ему было 52 года, однако старый рубака вместе с сыном «положил» 70 фашистов. В его наградном листе указано: «Попав в окружение под станицей Кущёвской, огнём из автоматов и ручными гранатами, вместе со своим сыном уничтожил до 70 фашистских солдат и офицеров». За бои в районе станицы Кущевская казак был удостоен звания Героя Советского Союза.

Вести о Кущевской атаке разнеслись по всем фронтам. О ней писали газеты, Левитан прославлял подвиг казаков в сводках Совинфорбюро, Сталин издал директиву, в которой приказывал учиться побеждать на примере казаков Кириченко. Так кубанцы стали эталоном советского солдата.

Пересуды

По поводу Кущевской атаки до сих пор ведутся пересуды. Спорят о количестве дивизий, о том, были ли у немцев танки, оспаривается даже значимость тех событий. Как бы то ни было, не принимать в расчет того, что события под Кущевской стали примером для советских солдат нельзя. Потери, понесенные в те дни — больше 2000 человек не могут быть напрасными. Закончить хотелось бы ещё одной цитатой из воспоминаний санинструктора кавалерийского эскадрона Зинаиды Корж (по книге С. Алексиевич «У войны не женское лицо»): «После Кущёвской битвы — это была знаменитая конная атака кубанских казаков — корпусу присвоили звание гвардейского. Бой был страшный. А для нас с Олей самый страшный, потому что мы еще очень боялись. Я, хотя уже воевала, знала, что это такое, но вот когда кавалеристы пошли лавиной — черкески развеваются, сабли вынуты, кони храпят, а конь, когда летит, он такую силу имеет; и вся вот эта лавина пошла на танки, на артиллерию, на фашистов — это было как в страшном сне. А фашистов было много, их было больше, они шли с автоматами, наперевес, рядом с танками шли — и они не выдержали, понимаете, они не выдержали этой лавины. Они бросали пушки и бежали».

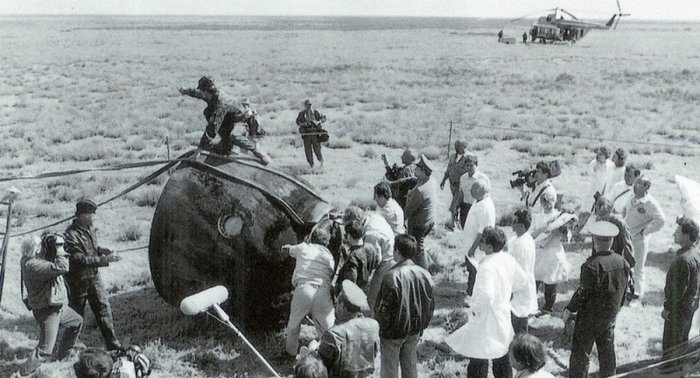

Теплый июньский день 1971-го года. Спускаемый аппарат корабля «Союз 11» совершил запланированную посадку. В центре управления полетами все зааплодировали, с нетерпением ожидая выхода экипажа в эфир. В тот момент никто еще не подозревал, что советскую космонавтику скоро потрясет самая крупная трагедия за всю ее историю.

Долгая подготовка к полету

В период с 1957 по 1975 годы между СССР и США было напряженное соперничество в области освоения космоса. После трех неудачных запусков ракеты Н-1 стало ясно: Советский Союз проиграл американцам в лунной гонке. Работы в этом направлении без лишнего шума прикрыли, сконцентрировавшись на строительстве орбитальных станций.

Рисунок, изображающий космический корабль Союз-11 и орбитальную станцию Салют, 1971 год (Фото: Фотохроника ТАСС)

Первую ОКС «Салют» успешно вывели на орбиту зимой 1971 года. Следующая цель делилась на четыре этапа: подготовить экипаж, отправить его на станцию, успешно состыковаться с ней и потом несколько недель проводить ряд исследований в открытом космосе.

Стыковка первого корабля «Союз 10» прошла неудачно из-за неисправностей в стыковочном узле. Тем не менее космонавтам удалось вернуться на Землю, а их задача легла на плечи следующего экипажа.

Его командир — Алексей Леонов, каждый день бывал в конструкторском бюро и с нетерпением ждал запуска. Однако судьба распорядилась иначе. За трое суток до полета у бортинженера Валерия Кубасова врачи обнаружили странное пятно на снимке легких. Для уточнения диагноза времени не оставалось, и нужно было срочно искать замену.

Экипаж космического корабля «Союз-11» В.Н.Волков, В.И. Добровольский и В.И.Пацаев на трапе самолета перед отлетом на Байконур, 08 июня 1971 года (Фото: В. Терешкова и Л. Путятина/ТАСС)

Вопрос о том, кто теперь полетит в космос, решался во властных кругах.Госкомиссия сделала свой выбор в самый последний момент, лишь за 11 часов до старта. Ее решение было крайне неожиданным: экипаж меняли полностью, и теперь в космос отправлялись Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.

Жизнь на «Салюте-1»: что ждало космонавтов на ОКС «Салют»

Космический корабль Союз-11 на стартовой площадке. Фото © РИА Новости/Александр Моклецов

Запуск «Союза 11» прошел 6 июня 1971 г. с космодрома Байконур. В то время пилоты отправлялись в космос в обычных летных костюмах, потому что конструкция корабля не предполагала использование скафандров. При любой утечке кислорода экипаж был обречен.

На следующий день после старта наступил сложный этап стыковки. Утром 7 июня на пульте включилась программа, отвечающая за сближение со станцией «Салют». Когда до нее осталось не более 100 метров, экипаж перешел на ручное управление кораблем и через час успешно состыковался с ОКС.

«Экипаж Союз-11.

После этого начался новый этап освоения космоса – теперь на орбите была полноценная научная станция. Добровольский передал новости об успешной стыковке на Землю, и его команда приступила к расконсервации помещений.

График космонавтов был детально расписан. Каждый день они проводили исследования и медико-биологические эксперименты. Регулярно выполнялись телевизионные репортажи с Землей прямо с борта станции.

Командир космического корабля «Союз-11» и орбитальной космической станции «Салют-1».

26 июня (т.е. ровно через 20 суток) экипаж «Союза 11» стал новым рекордсменом по дальности полета и длительности пребывания в космосе. До окончания их миссии осталось 4 дня. Связь с Центром управления была устойчивой, и ничего не предвещало беды.

Путь домой и трагическая гибель экипажа

29 июня пришел приказ о завершении миссии. Экипаж перенес все записи исследований на борт «Союза 11» и занял свои места. Расстыковка прошла успешно, о чем Добровольский сообщил в Центр управления. Настроение у всех было приподнятое. Владислав Волков даже пошутил в эфире: «До встречи на Земле, и готовьте коньяк».

После отсоединения полет проходил по плану. Своевременно запустилась тормозная установка, а спускаемый аппарат отделился от основного отсека. После этого связь с экипажем прекратилась.

Москва. 30 июня. Трагическая весть о гибели экипажа космического корабля

Тех, кто ожидал космонавтов на Земле, это не особо встревожило. Когда корабль входит в атмосферу, по его обшивке прокатывается волна плазмы и антенны связи обгорают. Всего лишь штатная ситуация, связь скоро должна возобновится.

Парашют раскрылся строго по графику, но «Янтари» (это позывной экипажа) до сих пор молчали. Тишина в эфире начала напрягать. После приземления спускового аппарата к нему практически сразу подбежали спасатели и врачи. На стук по обшивке не последовало никакой реакции, поэтому люк пришлось открывать в аварийном режиме.

«Союз-11» после посадки.

Перед глазами предстала ужасная картина: Добровольский, Пацаев и Волков сидели мертвыми в своих креслах. Трагедия потрясла всех своей необъяснимостью. Ведь посадка прошла по плану, и еще недавно космонавты выходили на связь. Смерть произошла от почти мгновенной утечки воздуха. Однако, что ее вызвало, пока было не известно.

Почему погибли советские космонавты

Специальная комиссия буквально по секундам восстановила, что на самом деле произошло. Оказалось, что во время посадки экипаж обнаружил утечку воздуха через вентиляционный клапан над местом командира.

Времени, чтобы закрыть его у них не осталось: для этого требовалось 55 секунд здоровому человеку, а скафандров и даже кислородных масок в экипировке не было предусмотрено.

Похороны членов экипажа Союз-11.

Медицинская комиссия нашла у всех погибших следы мозгового кровоизлияния и повреждения барабанных перепонок. Растворенный в крови воздух буквально вскипел и закупорил сосуды, даже попав в камеры сердца.

У могил советских космонавтов на Красной площади.

Для поиска технической неисправности, вызвавшей разгерметизацию клапана, комиссия провела более 1000 экспериментов с привлечением завода-изготовителя. Параллельно КГБ отрабатывало вариант сознательного вредительства.

Однако ни одна из этих версий не нашла подтверждения. Свою роль здесь сыграла элементарная халатность на производстве. Проверяя состояние «Союза», выяснилось: многие гайки просто не были закручены нужным образом, что и привело к отказу клапана.

Москва. Похороны трагически погибших членов экипажа космического корабля

На следующий день после трагедии все газеты СССР вышли с черными траурными рамками, а любые космические полеты были прекращены на 28 месяцев. Теперь в обязательной экипировке космонавтов предусматривалась скафандры, но ценой этому стали жизни трех летчиков, так и не увидевших яркого летнего солнца на родной Земле.

В мире есть много городов, в которых сочетается удивительная история, наследие и культура. Одним из хороших примеров является Ноттингем в Англии — очаровательный город, расположенный на северном берегу реки Трент в Ноттингемшире, который когда-то был сердцем британской кружевной индустрии и считался одним из самых больших торговых центров в стране.

Ноттингем связывают с именем Робин Гуда, известного английского героя. Считается, что он жил в Шервудском лесу недалеко от города. Это делает Ноттингем популярным туристическим направлением, город ежегодно посещают миллионы туристов. Но на самом деле мало кто знает, что у Ноттингема очень богатая и интересная история. Если углубиться в нее, причем в буквальном смысле, то под домами, барами, офисами и улицами Ноттингема можно обнаружить невероятный, скрытый от глаз туристов мир многочисленных антропогенных пещер.

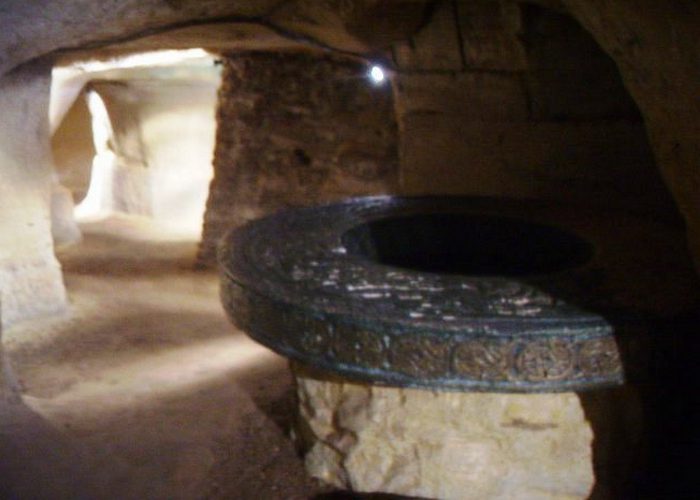

Вход в пещеру Мортимера.

Уникальность этого места заключается в том, что во всей Британии нет другой области, где есть искусственные пещеры больше, чем ноттингемские. Данная область, известная как «Пещерный город», которая до сих пор изучается археологами, состоит из комплекса из 500 пещер, вырезанных в песчанике. Многие ученые считают, что они существовали с начала основания города (VII век) или даже старше его.

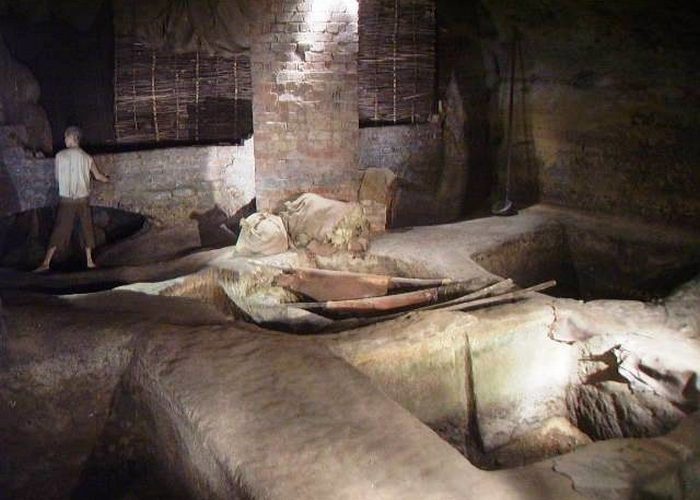

Кожевенный завод в «Пещерном городе».

Ассер, валлийский монах и историк, живший в эпоху Альфреда Великого (849 — 889) и хорошо известный своими биографиями, первым упомянул «Пещерный город» в своей детальной биографии короля Альфреда «Жизнь короля Альфреда», написанной еще в 893 году. Он назвал это место «Тигва Кобаук», что означает «место пещер».

«Пещерный город».

Туннель из пещер Мортимера ведет в верхнюю крепость Ноттингемского замка. Система пещер, которая часто соединялась с подвалами, использовались для различных целей. К примеру, местные пивовары часто размещали в них цеха для варки и склады для хранения пива, что было неудивительно, поскольку температура внутри пещер создавала идеальные условия для этого.

«Зачарованный колодец».

Еще один интересный исторический факт, тесно связанный с пещерами под Ноттингемским замком, заключается в том, что король Эдуард III вошел в замок как раз через пещеры, и в конечном итоге пленив свою мать и ее любовника Роджера Мортимера, которые узурпировали власть в Англии в то время. Впоследствии многие бедные жители Ноттингема начали селиться глубоко в темноте пещер, и так продолжалось до тех пор, пока власти не издали в 1845 году «Закон о закрытии пещер». Но, несмотря на распоряжение муниципалитета, многие люди продолжали жить в пещерах за городом. Целые семьи всю жизнь проводили в маленьких посещениях в жутких условиях, часто заболевая холерой и туберкулезом.

Ноттингемские пещерные галереи.

Относительно недавно (в XX веке) пещеры использовались в качестве убежища от воздушных налетов во время Второй мировой войны. Это сыграло решающую роль в спасении жизни многих жителей Ноттингема во время самого крупного налета 8 мая 1941 года, когда немцы сбросили на город более 1000 бомб (при этом погибло 200 человек и было ранено еще несколько сотен). Количество жертв оказалось настолько небольшим, поскольку многие люди сбежали в многовековые пещеры, оказавшиеся лучшими противовоздушными убежищами, которые город мог себе позволить в годы войны.

Выход из пещеры.

Граждане Ноттингема и археологи до сих продолжают открывать все больше искусственных пещер каждый год. К примеру, только за последнее десятилетие было обнаружено более 100 ранее неизвестных пещер. Учитывая, насколько значителен «Пещерный город» как в историческом, так и в культурном плане, неудивительно, что он был признан национальным культурным достоянием. Естественно, многие из пещер были разрушены с течением времени, но довольно большое их количество открыто для туристов.

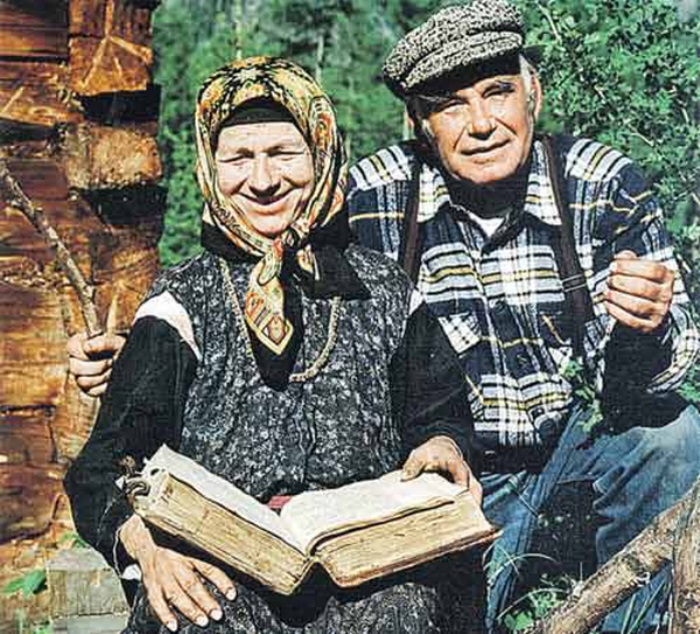

В начале 1980-х гг. в советской прессе появилась серия публикаций

о семье отшельников-старообрядцев Лыковых, которые провели 40 лет в добровольном изгнании в Саянской тайге, отказавшись от всех благ цивилизации, в полной изоляции от общества. После того, как их обнаружили геологи и к ним начали наведываться журналисты и путешественники, трое членов семьи умерли от вирусной инфекции. В 1988 г. скончался и отец семейства. В живых осталась только Агафья Лыкова, которая вскоре стала самой известной отшельницей в стране. Несмотря на преклонный возраст и болезни, она по-прежнему отказывается переезжать из тайги.

Отшельница, которая отказывается переезжать из тайги к людям. Фото Д. Мукимова | Фото: birdinflight.com

Агафья Лыкова | Фото: rg.ru

В тайгу старообрядцы Карп и Акулина Лыковы с детьми бежали от советской власти в 1930-х гг. На берегу горного притока реки Еринат они построили избу, занимались охотой, рыбной ловлей, собирали грибы и ягоды, ткали одежду на самодельном станке. Из деревни Тиши они ушли с двумя детьми – Саввином и Натальей, а в тайне родилось еще двое – Дмитрий и Агафья. В 1961 г. от голода умерла мать, Акулина Лыкова, а через 20 лет Саввин, Наталья и Дмитрий скончались от пневмонии. Очевидно, в условиях изоляции от общества не был выработан иммунитет, и все они стали жертвами вирусной инфекции. Им предлагали таблетки, но принять их согласилась только младшая Агафья. Это и спасло ей жизнь. В 1988 г. в возрасте 87 лет умер ее отец, и она осталась в одиночестве.

Агафья Лыкова и Василий Песков | Фото: oursociety.ru

Писать о Лыковых начали еще в 1982 г. Тогда к староверам часто приезжал журналист Василий Песков, опубликовавший после этого несколько статей в «Комсомольской правде» и книгу «Таежный тупик». После этого Лыковы часто оказывались в центре внимания прессы и общественности, их история гремела на всю страну. В 2000-х заимку Лыковых включили в территорию Хакасского заповедника.

Последняя из рода старообрядцев-отшельников Лыковых Агафья | Фото: ria.ru

Агафья Лыкова | Фото: mediakuzbass.ru

В 1990 г. затворничество Агафьи впервые на время прекратилось: она приняла постриг в старообрядческом женском монастыре, но через несколько месяцев она вернулась в свой дом в тайге, объяснив это «идейными расхождениями» с монахинями. С родственниками отношения у нее тоже не сложились – говорят, характер у отшельницы неуживчивый и сложный.

Последняя из рода старообрядцев-отшельников Лыковых Агафья. Фото Д. Коробейникова | Фото: iz.ru

Заимка Лыковых. Фото А. Пантелеева | Фото: kp.ru

В 2014 г. отшельница обратилась за помощью к людям, жалуясь на свою немощность и болезни. К ней отправились представители администрации, сотрудники МЧС, журналисты и племянница Александра Мартюшева, попытавшаяся ее уговорить переехать. Агафья с благодарностью приняла продукты, дрова и гостинцы, но покидать свое жилище отказалась.

Отшельница, которая отказывается переезжать из тайги к людям. Фото Н. Щербакова | Фото: kp.ru

Ерофей Седов – бывший геолог, после пенсии поселившийся в заимке Лыковых | Фото: kp.ru

По просьбе главы Русской старообрядческой церкви митрополита Корнилия к отшельнице отправили помощника – 18-летнего Александра Бесштанникова, выходца из семьи староверов. Он помогал ей по хозяйству, пока его не призвали в армию. В течение 17 лет помощником Агафьи был бывший геолог Ерофей Седов, поселившийся с ней по соседству после выхода на пенсию. Но в мае 2015 г он скончался, и отшельница осталась в полном одиночестве.

Отшельница всегда рада гостинцам с *Большой земли* | Фото: rg.ru

Избушка Агафьи. Фото Д. Мукимова | Фото: birdinflight.com

Отшельница, которая отказывается переезжать из тайги к людям. Фото Д. Мукимова | Фото: oursociety.ru

В январе 2016 г. Агафье пришлось прервать свое затворничество и снова обратиться за помощью к людям – у нее сильно разболелись ноги, и по спутниковому телефону, оставленному ей местной администрацией для экстренных вызовов, она позвонила врачу. Ее доставили из тайги вертолетом в больницу города Таштагол, где провели обследование и выяснили, что у Агафьи обострение остеохондроза. Первые меры приняли, но от длительного лечения отшельница отказалась – тут же начала рваться обратно домой.

Агафья Лыкова в вертолете перед отправкой домой, 2016. Фото Д. Белкина | Фото: kp.ua

Учитывая преклонный возраст Агафьи Лыковой и состояние ее здоровья, все снова пытались уговорить отшельницу остаться среди людей, переехать к родственникам, но она наотрез отказалась. Пробыв в больнице чуть больше недели, Агафья снова вернулась в тайгу. Сказала, что в больнице скучно – «только спать, есть и молиться, а дома дел полно».

Заимка Лыковых | Фото: ruvera.ru

Весной 2017 г. отшельницу навестили сотрудники хакасского заповедника | Фото: prmira.ru

Весной 2017 г. сотрудники Хакасского заповедника по традиции привезли отшельнице продукты, вещи, письма от единоверцев и помогли с работами по хозяйству. Агафья снова жаловалась на боли в ногах, но уезжать из тайги опять отказалась. В конце апреля ее навестил уральский священник, отец Владимир. Он рассказал, что с Агафьей живет помощник Георгий, которого священник благословил поддерживать отшельницу.

Весной 2017 г. отшельницу навестили сотрудники хакасского заповедника | Фото: prmira.ru

Свое нежелание переезжать ближе к людям и цивилизации 72-летняя отшельница объясняет тем, что дала обещание отцу никогда не покидать их жилища в тайге: «Никуда я уже не поеду и силой данной клятвы не покину этой земли. Если бы возможно было, то с удовольствием приняла бы к себе жить единоверцев и передавала свои знания и накопленный опыт старообрядческой веры». Агафья уверена в том, что только вдали от соблазнов цивилизации можно вести истинно духовную жизнь.

Николай Седов, Агафья, помощник Георгий и отец Владимир, весна 2017

Всё это было, было, было… Эти слова, как нельзя лучше, подходят к подборке этих фотографий разных лет. Рассматривая их можно узнать много нового и интересного о прошлом: какая была форма у американских стюардесс полвека назад, как выглядела советская коммуналка, как детишки проводили время в яслях, как проходили костюмированные праздники и ещё много чего интересного.

1. Униформа стюардесс

Униформа стюардесс Alaska airlines. США, 1970–е годы.

2. Советская коммуналка

Коммунальная кухня в 1983 году.

3. Утренний бегун

Утренний бегун на Обводном. СССР, Ленинград, 1970-е годы.

4. Выходной в бане

Выходной в бане № 16, 1970-е годы.

5. Повар дрейфующей станции

Повар дрейфующей станции Северный полюс — 3 И.М. Шариков в 1954 году.

6. Артиллерийская установка ТМ-1-180

Финская трофейная советская 180-мм артиллерийская установка ТМ-1-180 на боевой позиции.

7. Встреча в пустыне

Встреча самолета в Сахаре в 1960-е годы.

8. Летающая лодка

12 июля 1929 года, впервые поднялась в воздух гигантская летающая лодка «Дорнье» Do–X.

9. Абитуриент на экзамене

Абитуриент на экзамене в МАИ. СССР, Москва, 1977 год.

10. Первый экземпляр

Прототип немецкого танка «Тигр» на специальном железнодорожном транспортере, перед отправкой на испытательный полигон в Дюллерсхейм.

11. Ясли

Колхозные ясли. Узбекская ССР, 1980 год.

12. Костюмированный праздник

Агенты «Штази» на костюмированном праздновании дня рождения старшего офицера. ГДР, 1980–е годы.

13. На съёмках

Криминальное чтиво. США, 1993 год.

14. Леманн–Вилленброк кормит козла

Леманн–Вилленброк кормит козла в попоне с эмблемой 9–й флотилии. Франция, Брест, 1944 год.

15. В гостях у Максимилиана Волошина

Марина Цветаева и Сергей Эфрон за чайным столом в доме Максимилиана Волошина. Коктебель, 1910–е годы.

Источник:

Москва сегодня занимает первые места по уровню преступности в России. В советской Москве с криминалом тоже было не все хорошо. Некоторые районы города считались особенно опасными.

Хитровка

Статус «неблагополучного» места Хитровка получила ещё в середине XIX века. Ко времени революции её заселяли представители московского социального дна: нищие, воры, наемные рабочие в количестве до 10000 человек. Их называли хитрованцами. Здесь чаще всего арестовывали уголовников, сбежавших с сибирской каторги.

Это было уникальное явление.

Район, который жил по своим законам. Со своим языком и традициями. Будни Хитровки изучали Станиславский, Немирович-Данченко и художник Симов.

После революции криминогенная ситуация на Хитровке ещё больше усугубилась. Настолько, что в 20-х годах Моссовет принял решение снести Хитров рынок, 27 марта 1928 года на Хитровке разбили сквер, а старые ночлежные дома преобразовывались в жилтоварищества.

Орехово

Район Орехово-Борисово вырос в 1970 годы. Как и во всех молодых районах в нем происходила мощнейшая селекция людей. К середине 1980-х стало понятно, что селекция приобрела все признаки отрицательной — новыми героями Орехово-Борисово стали «Ореховские».

Как и все ОПГ 90-х «Ореховские» начинали с крышевания наперсточников, вымогательства, разбоя, грабежей и продажи наркотиков, переходя на контрабанду, похищения и убийства людей.

Во главе «Ореховских» стоял Сергей Тимофеев, получивший кличку «Сильвестр».

По мнению оперативников, работников МУРа и Прокуратуры это была самая жестокая ОПГ в Москве, а может, и в СССР.

«Ореховские» занимались рэкетом, имели свою долю в торговле драгоценными камнями, вкладывались даже в военные поставки. В середине 1990-х большая часть из них погибнет. Алексей Шерстобитов, снайпер Ореховской ОПГ отбывает сегодня 23-летний срок и написал уже третью книгу по следам своей «боевой молодости».

Арбат

Арбат до революции был улицей дворянской. В начале XX века здесь стали появляться магазины и многоэтажные дома. Улица начала меняться. Сюда приезжали «сливки общества», так называемая, по терминологии Гиляровского, публика. После Октябрьской революции контингент изменился, но Арбат остался Арбатом: здесь по-прежнему осталось много денег.

В 70-е годы Арбат стал московским Монмартром, здесь начали петь уличные певцы и выставляться художники.

Дома обросли вывесками сувенирных магазинов. В 1986 году Арбат стал полностью пешеходным.

Арбатская преступность была иного толка, чем преступность в других районах. Здесь «работали» более виртуозно. Знаменитый советский щипач Андрей Курдяев (знаменит кражой броши у Галины Брежневой) после своего приезда в Москву отрабатывал навыки в том числе и на Арбате.

Арбат к началу 1980-х был одним из главных мест концентрации интуристов. А где интристы, там и фарцовщики, и щипачи.

Арбат не полностью избавился от своих «привычек». В 2011 году компанией Penny Lane Realty сделала анализ неблагополучности районов Москвы, и Арбат оказался там на 7 месте, вслед за «Кузьминками».

В отчете указано «Старый Арбат с огромным количеством уличных торговцев, попрошаек, гадалок способствует большому числу преступлений, многие из которых происходят с иностранцами…».

Таганка

Первое, что мы вспоминаем при слове «Таганка» — театр Юрия Любимова, но он стал «Таганкой» только в середине 60-х, до этого назывался Театром драмы и комедии.

В то время слово «Таганка» ассоциировалось в народе с Таганской тюрьмой. Песню «Таганка, все ночи полные огня» знали в СССР от Калининграда до Владивостока.

«Таганка» была одной из трех главных тюрем Москвы. В начале XX века здесь сидели Савва Морозов, Леонид Андреев, Павел Флоренский, Луначарский, Бауман… Химик-революционер Леонид Радин сочинил в одиночной камере Таганки песню «Смело, товарищи в ногу».

Разломали старую Таганку, как пел Высоцкий, в 1960 году.

Сформировавшаяся за более чем полтора века «тюремная романтика» не могла испариться в одночасье. Несмотря на свою «центральность», Таганка оставалась одним из самых криминогенных районов Москвы.

В 1989 году в Ждановском районе Москвы (тогда он не был Таганским) появилась ОПГ. В неё входило больше 100 человек. Среди них как уже ранее судимые, так и «неофиты»: спортсмены и несовершеннолетние.

Первоначальный капитал «таганские» накопили на кражах автомобилей, их продаже, а также обороте наркотиков.

Большую роль в становлении ОПГ сыграл конфликт с лидером Ореховской ОПГ «Сильвестром», у которого была «отбита» одна из местных резиденций — кафе «Радуга».

Ещё до развала СССР «таганские» успели распространить свое влияние на центральные районы Москвы.

Таганская ОПГ — долгожитель. Её членов продолжают арестовывать по всему миру, а вот Таганка уже не такой криминальный район, как в былые времена.

Чертаново

Чертаново стал частью Москвы только в 1960 году. В 1969 началось заселение жильцов в новые дома. Это была «стройка десятилетия». Микрорайон Северное Чертаново, обживавшийся уже в 1980-е, называли Образцово-перспективным жилым районом.

Музыкант Сергей Лысов вспоминал в интервью «Афише» про то образцово-перспективное время: «В наших корпусах все время формировались банды. Члены самой отвязной из них, из седьмых домов, однажды залезли на чердак в шахту лифта и газовыми ножницами отрезали кабины — и грузовую, и пассажирскую. Одна кабина остановилась, а вторая долетела с 24-го этажа до самого низа: разнесло полподъезда вообще».

В советское время в Чертаново не хотели везти таксисты. Как память о том времени сохранилась веселая народная частушка: «Увезу тебя я в тундру, увезу в Иваново/ Увезу куда угодно — только не в Чертаново».