Архив за месяц: Апрель 2017

Священное Писание советует не делать себе идолов и не создавать кумиров. Но человеческая слабость заставляет постоянно искать икону стиля и прочую блажь.

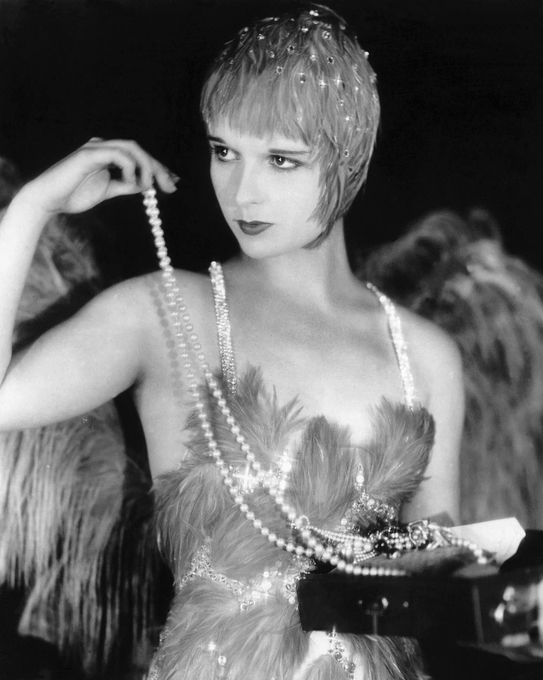

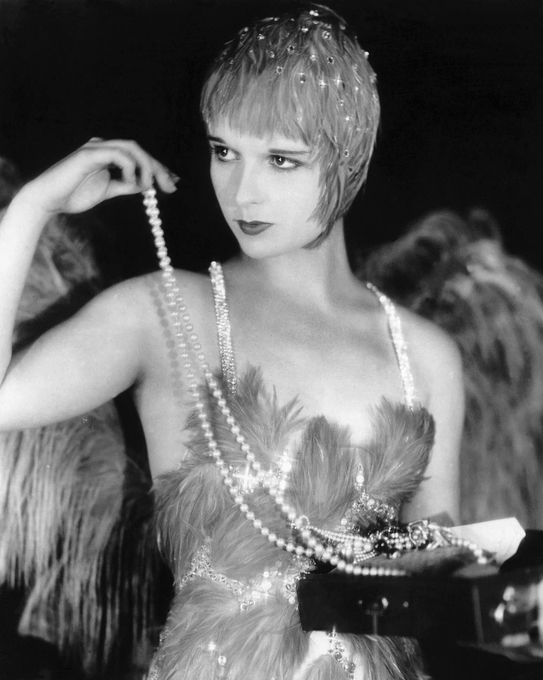

С началом эры кинематографа появились первые «иконы стиля» и секс-символы среди актерской среды. Звезда немого киноКлара Боу (Clara Bow; 1905 — 1965) появилась на свет в Бруклине. Будущая актриса была третьим ребенком Сары Гордон и Роберта Боу. Обе старшие сестренки умерли в младенчестве и мать сошла с ума. Она занималась проституцией в маленькой квартирке, запирая малышку Клару в шкаф. Когда Клара подросла, ее изнасиловал отец. Популярность пришла в 1925 году после роли взбалмошной студентки в комедийной мелодраме «Пластмассовый век». С 1928 года карьера Боу постепенно пошла на спад, в связи с трудностями перехода к звуковому кино. Отказалась написать мемуары, так как ее легкомысленная жизнь могла доставить неприятности детям и их семьям

Еще одна звезда немого кино, Луиза Брукс (Louise Brooks; 1906 — 1985) тоже родилась в многодетной, но при этом творческой семье. Ее мать была пианисткой, отец зарабатывал на юридическом поприще. В 1922 году она начинала как стажерка в труппе современного танца. По признанию Брукс, она «училась играть, глядя, как танцует Марта Грэм, а двигаться в кадре, глядя на Чаплина». Грэм была ее партнершей по танцам. С 1925 года Брукс стала пробоваться в кино. Пиком ее популярности стала роль Лулу в фильме «Ящик Пандоры» (1929). Брукс оставила кинематограф в 1938 году и зарабатывала на жизнь, танцуя в ночных клубах. Оставила автобиографию.

«Девушки Зигфелда» (Ziegfeld Girl) название американского фильма 1941 года, чье название восходит к шоу американского импресарио Флоренза Зигфелда, поставленного им на Бродвее в первой четверти XX века. Длинноногие красотки конкурировали с бродвейским мюзиклом Florodora. Новый тип женской красоты взял за образец участниц кордебалета парижского варьете Фоли-Бержер, облаченных в платья американского дизайнера русского происхождения Романа Тыртова. Многие девицы вскоре покинули подмостки, чтобы составить себе неплохие партии с состоятельными американцами.

Танцовщица Айседора Дункан на протяжении своей творческой жизни разрабатывала свою оригинальную танцевальную систему и пластику, базирующуюся на древнегреческом танце. Во время выступления в ночных клубах Чикаго, 18-летняя Дункан срывала аплодисменты, выходя на сцену в греческом хитоне и босиком. В 1921 году нарком просвещения РСФСР Луначарский предложил Дункан открыть танцевальную школу в Москве

Датская актриса немого кино, получившая признание в Германии, Аста София Амалия Нильсен (Asta Sofie Amalie Nielsen; 1881 — 1972) была любимицей зрителей в России до начала Первой мировой войны. Несмотря на то, что Нильсен не была красавицей, у нее имелся талант актрисы и запоминающаяся внешность. Она ушла из синематографа, как и многие, с началом эры звукового кино и сделалась театральной актрисой.

Немецкий актер Конрад Фейдт (Conrad Veidt, 1893 — 1943) не отличался классической мужской красотой, но умел умело подать себя и был талантлив. Успех выпал на его долю в 1919 году, когда на экраны вышел первый фильм о гомосексуалистах — немецкая драма «Не такой как все» (Anders als die Andern). Дальнейший успех он закрепил, снимаясь в фильмах-ужасах. В отличие от многих представителей своего поколения, с легкостью перешел в звуковое кино, уехал за океан и снимался в Голливуде.

Один из популярнейших британских исполнителей первой половины прошлого века Айвор Новелло (Ivor Novello, настоящее имя — David Ivor Davies, 1893 — 1951). Его именем названа учрежденная в 1955 году высшая награда Британской киноакадемии Ivor Novello Awards. Гомосексуалист и кумир заядлых театралок, вся предыдущая карьера которого в качестве композитора музыкальных комедий и звезды немого кино, способствовал успеху нескольких ранних лент Альфреда Хичкока.

Американская танцовщица и актриса Салли Рэнд (Sally Rand, 1904-1979) стала не только образцом для подражания и вдохновения для звезд современного бурлеска, как Дита фон Тиз, её включили в список 50 самых знаменитых блондинок кино. Салли выступала с большими веерами из перьев, на мгновение приоткрывая веер, чтобы зрители видели её обнаженное тело.

Секс-символы 1930-х

В старину каноны красоты сохранялись вечность. С появлением кино они стали меняться каждое десятилетие. Немецкая и американская актриса, певица Марлен Дитрих (Marlene Dietrich, 1901-1992), воплотившая один из совершенных кинематографических образов женщины. Хотя можно согласиться со словами одного критика, что у Дитрих «есть сексуальность, но нет пола». Ее андрогинность заметна в манере одеваться: то «венера в мехах» и чулочках, то брюки и мужской фрак. Оказала несомненное влияние на стиль в моде и на кинематографический образ женщины.

Американская актриса, известная под сценическим псевдонимом Джипси Роза Ли (Gypsy Rose Lee), настоящее имя — Роза Луиза Ховик (Rose Louise Hovick, 1911-1970), считается королевой бурлеска. Она возвела стриптиз в ранг искусства. После раздевания на публике она в своих мемуарах бросила в лицо этим зрителям признание, «что можно стать звездой, вовсе не имея таланта».

Английская актриса Вивьен Ли (Vivien Leigh, 1913-1967), урожденная Вивиан Мэри Хартли (Vivian Mary Hartley), обладательница двух премий «Оскар» за роли американских красавиц: Скарлетт О’Хара в «Унесенных ветром» (1939) и Бланш Дюбуа в «Трамвае «Желание» (1951). Ее драматический талант современники порой не замечали из-за красоты этой женщины, хотя этому сильно мешало слабое здоровье Вивьен. Она ушла из жизни довольно рано.

Американская кинозвезда Джин Харлоу (Jean Harlow, 1911-1937), урожденная Харлин Харлоу Карпентер (Harlean Harlow Carpenter), известная секс-бомба по прозвищу Blond Bombshell и по названию фильма с ее участием Platinum Blonde («Платиновая блондинка»). Интерес к ней подогрело нашумевшее самоубийство ее мужа, продюсера кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Пола Берна, который застрелился спустя немногим более двух месяцев после их свадьбы. Скончалась от отека мозга, вызванного последствиями уремии, в возрасте 26 лет. На ее надгробии написано: «Our baby» («Наша крошка»)

Шведская и американская актриса Грета Гарбо (Greta Garbo, 1905-1990), настоящее имя — Грета Ловиса Густафссон (Greta Lovisa Gustafsson), за томную загадочность получила прозвище Swedish Sphinx — «Шведский сфинкс». Напомним, что мифический сфинкс — это львица с женской головой. В 1954 году актрисе вручили почетную премию «Оскар» за выдающийся вклад в развитие киноискусства.

Американский киноактер и секс-символ Уильям Кларк Гейбл (William Clark Gable, 1901-1960), носивший прозвище The King of Hollywood — «Король Голливуда», будучи кинозвездой в годы Второй мировой войны, добровольцем записался в ряды американской армии и совершил десятки боевых вылетов. Он произнес самую короткую речь на вручении церемонии «Оскар». Точнее, даже не речь, а просто благодарность. В 1935 году Гейбл, объявленный победителем в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Это случилось однажды ночью», вышел на сцену, взял статуэтку и сказал: «Thank you».

Голливудская знаменитость австралийского происхождения Эррол Лесли Томсон Флинн (Errol Leslie Thomson Flynn, 1909-1959) был никудышным, по сравнению с сонмом тогдашних великих, актером, но из-за смазливой внешности и хорошей фигуры вполне годился в киношного «рыцаря плаща и шпаги». Судебный скандал, когда две несовершеннолетние девушки обвинили его в изнасиловании, пошел ему только на пользу. С обвиняемого сняли все обвинения, а популярность Флинна у дам просто зашкаливала. Его карьеру разрушили алкоголь и бурная жизнь, он заметно сдал внешне, а в 50 лет его кондрашка пришибла.

Лоренс Керр Оливье, барон Оливье Брайтонский (Laurence Kerr Olivier, Baron Olivier, 1907-1989), — это не однофамилец любимого новогоднего салата в СССР. Это очень знаменитый британский актер театра и кино. Особенно ему удавались роли в пьесах его земляка Шекспира. Его женой была сама Вивьен Ли, а на полочке в его доме стояло аж четыре статуэтки «Оскара». Британские (и не только) актеры многие десятилетия равняются на этого прирожденного аристократа — обломка Британской империи

Англо-американский киноактер, дважды номинант на премию «Оскар» Кэри Грант (Cary Grant, 1904-1986), а по паспортуАрчибальд Александр Лич (Archibald Alexander Leach), образец английского остроумия и невозмутимости. С точки зрения Американского института киноискусства, Грант — величайший киноактер в истории кинематографа после Хамфри Богарта. Этот джентльмен, несмотря на свою мужественность, заслужил славу бисексуала. Самые известные роли он сыграл в довоенных бурлескных комедиях, а позже — в фильмах Альфреда Хичкока.

Источник

«Иконы стиля» первой половины двадцатого века — II

Секс-символы 1940-х

Секс-символы — идиотское название. Священное Писание советует не делать себе идолов и не создавать кумиров. Но человеческая слабость заставляет постоянно искать икону стиля и прочую блажь.

Продолжаем нашу серию из истории прошлого века. Американская актриса Вероника Лейк (Veronica Lake) ввела в моду длинные волосы, закрывающие один глаз. Мало чем знаменита. Спустя год после выкидыша она развелась с первым мужем и вскоре стала алкоголичкой. Скончалась в возрасте 50 лет от гепатита и почечной недостаточности, вызванной алкоголизмом.

[Не знаю, как у вас, а лично у меня в голове при первом взгляде на эту фотографию сразу всплыла блондинка из фильма «Кто подставил кролика Роджера» — прим. Nikkuro]

Немецкая киноактриса, танцовщица и певица венгерского происхождения Марика Рёкк (Marika Rökk) профессионально занималась хореографией у русской балерины Рудковской. Звезду (уже цветного кино!) в Третьем рейхе подозревали в работе на советскую разведку. Видимо, по этой причине американские и канадские власти в свое время навесили на нее ярлык нацистки. Одновременно США и Канада активно спасали нацистских карателей из числа украинцев и прибалтов, запятнавших себя убийствами тысяч мирных граждан разных национальностей.

Подлинное имя американской актрисы Бетти Грейбл (Betty Grable) — Элизабет Рут (Elizabeth Ruth), отсюда уменьшительное Бетти. Самое знаменитое ее фото в купальном костюме, принесло ей в годы Второй мировой войны славу одной из самых очаровательных девушек того времени. Снимок был сделан в 1943 году, а позднее был включен журналом Life в список «100 фотографий, которые изменили мир». Свои ножки Грейбл застраховала в британской компании Lloyd’s of London на один миллион долларов — Million Dollar Legs. Ее слова: «У моего успеха есть две причины, и я стою на обеих». Умерла от рака легких в возрасте 56 лет.

Урожденная Эрнестин Джейн Джеральдин Расселл (Ernestine Jane Geraldine Russell) как актриса более известна под укороченным именем Джейн Расселл (Jane Russell). В отличие от многих других секс-символов 1940-х годов, она прожила долгую жизнь. На протяжении долгого времени она была прихожанкой пятидесятнической церкви Ассамблей Бога. Трижды выходила замуж. Когда Джейн забеременела от своего жениха, футболиста Боба Уоттерфилда, тот настоял на аборте. После этого она больше не могла рожать. С Бобом они взяли троих приемных детей: двух мальчиков и девочку. Столкнувшись с бюрократическими препонами при усыновлении, в 1955 году она основала благотворительную организацию, которая содействует в подобных ситуациях

Маргарита Кармен Кансино (Margarita Carmen Cansino) родилась в семье известного исполнителя испанских танцев фламенко и полуирландки-полуангличанки Волги Хейворт (Volga Hayworth), хористки из шоу Фло Зигфелда «Безумства Зигфелда». В Голливуде актриса и танцовщица стала известна как Рита Хейворт (Rita Hayworth). Одним из ее пяти мужей был выдающийся кинорежиссер Орсон Уэллс. В 1970-е годы у нее начались проблемы с памятью. Медики грешили на пристрастие Риты к алкоголю и проглядели болезнь Альцгеймера. Рита Хейворт включена в список 100 величайших звезд кино, по версии Американского института киноискусства.

Джеймс Мэйтленд Стюарт (James Maitland Stewart), известный под именем Джимми Стюарт (Jimmy Stewart), — американский киноактер, лауреат премии «Оскар» (1941) за лучшую мужскую роль в картине «Филадельфийская история». Один из долгожителей среди «хлипких» секс-символов. Боевой летчик, принимавший участие во Второй мировой войне. Воевал во Вьетнаме. Бригадный генерал. Ему оказались по зубам разные жанры: комедии, мелодрамы, детективы, биографические фильмы, триллеры и вестерны. Отличался благопристойной репутацией, что редкость среди голливудских звезд.

Четырежды номинированный на премию «Оскар» Монтгомери Клифт (Montgomery Clift) был адептом (наряду со своим соперником Марлоном Брандо и Джеймсом Дином) системы Станиславского. Скончался от сердечного приступа в возрасте 45 лет, скорее всего, по мнению врачей, от последствий наркомании.

Актер, певец и шоумен Фрэнк (Фрэнсис Альберт) Синатра родился 93 года назад — 12 декабря 1915 года в Хобокене, Нью-Джерси — и умер 10 лет назад – 14 мая 1998 года. Он был вероятно, первой в мире суперзвездой – в том смысле, как мы понимаем это слово сейчас.

Слава Синатры и в США, и в других странах была очень велика. Соперников в мире кино и музыки у него практически не было. Его называли «королем Америки», «боссом» (Chairman of the Board). Леннон утверждал, что The Beatles популярнее Христа — но Синатра, — во всяком случае, в Америке — был, вероятно, популярнее The Beatles.

Оскароносец Хамфри Богарт (Humphrey Bogart) снялся в 75 фильмах, среди которых есть значительные работы. Шахматист, турнирный директор Шахматной федерации США, участвовал в работе Шахматной федерации штата Калифорния и часто посещал Голливудский шахматный клуб. Основатель группы Rat Pack, лидером которой считался Синатра, а Богарт был директором по связям с общественностью. Умер от рака пищевода в возрасте 57 лет

Секс-символы 1950-х

В старину каноны красоты сохранялись вечность. С появлением кино они стали меняться каждое десятилетие. Продолжаем нашу серию из истории прошлого века. Итальянская актриса Джина Лоллобриджида (Gina Lollobrigida, 4 июля 1927 года), великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалер ордена Почетного легиона, офицер ордена Искусств и литературы. Ей хватило всего двух ролей в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (1952) и «Собор Парижской Богоматери» (1956), чтобы оставаться популярной до сих пор.

Малоизвестная у нас Вера Джейн Мэнсфилд (Vera Jayne Mansfield, в девичестве Палмер (Palmer), 1933 -1967) добилась успеха как на Бродвее, так и в Голливуде. Так же, как Мэрилин Монро, она была одним из секс-символов 1950-х годов и прожила немногим дольше белокурой секс-бомбы. В ее фильмографии нет запоминающихся лент, зато эта блондинка с аппетитными формами трижды была замужем и родила пятерых детей. Погибла в автокатастрофе в возрасте 34 лет.

Мэрилин Монро (Marilyn Monroe), урожденная Норма Джин Мортенсон (Norma Jeane Mortenson), в крещении Норма Джин Бейкер (Norma Jeane Baker, 1926-1962). Несмотря на то, что она умерла почти 55 лет назад и чаще всего снималась в крайне неудачных фильмах (за исключением нескольких лент, например, «В джазе только девушки», или «Некоторые любят погорячее» (Some Like It Hot)), она до сих пор продолжает считаться кумиром поп-культуры.

Ава Гарднер (Ava Gardner, 1922-1990) была номинирована на премию «Оскар» за «лучшую женскую роль» легкомысленной американки Элоизы Келли в фильме «Могамбо» (Mogambo, 1953), где ее партнером был Кларк Гейбл, но ее и остальных трех конкуренток обошла Одри Хепбёрн, сыгравшая принцессу в «Римских каникулах». Вошла в список величайших кинозвезд в истории Голливуда. Обладательницу «лица ангела и тела богини» (the face of an angel and the body of a goddess) часто называют одной из самых красивых актрис XX века

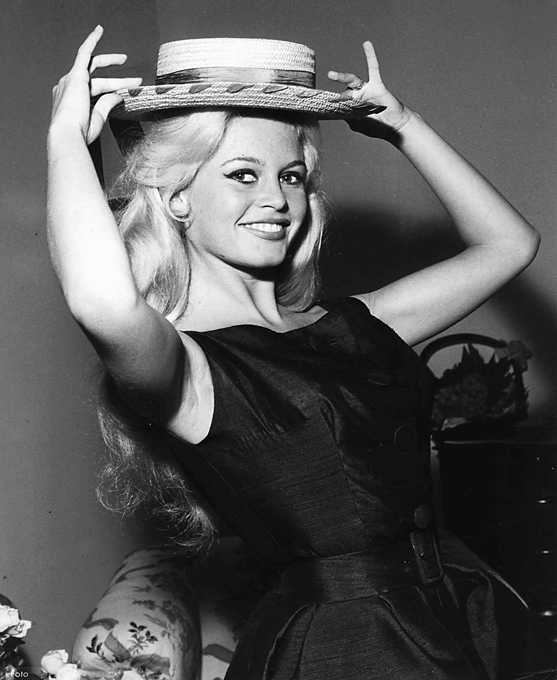

Французская актриса Брижит Анн-Мари Бардо (Brigitte Anne-Marie Bardot) родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Всемирную популярность получила после франко-итальянского фильма «И Бог создал женщину» (Et Dieu… créa la femme, 1956). Два десятилетия, в 1950-х и 1960-х годах, она была для Европы таким же секс-символом, как Мэрилин Монро для Америки. Снялась в 48 фильмах, записала 80 песен, выступала в различных музыкальных шоу. Бардо развернула активную деятельность в защиту животных. С 1990-х годов неоднократно выступала с критикой иммигрантов и ислама во Франции, гомосексуалистов, а также браков белых с неграми.

Совсем не первый исполнитель песенок в стиле рок-н-ролл Элвис Арон Пресли (Elvis Aaron Presley, 1935-1977) стал одним из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. В США этого красавчика прозвали «Королем» (The King). Злоупотребление барбитуратами привело к ухудшению здоровья 42-летнего музыканта и его преждевременной смерти в 1977 году.

Редко кто умирал в столь раннем возрасте, будучи при этом настоящим кумиром публики, как киноактер Джеймс Байрон Дин(James Byron Dean, 1931-1955). Своей популярностью гомосексуалист и квакер обязан всего трем кинофильмам: «К востоку от рая», «Бунтарь без причины» и «Гигант», — которые вышли в год смерти 24-летней звезды. Посмертно он стал лауреатом премии «Золотой глобус» и дважды номинировался на «Оскара» (1956, 1957). В 1999 году Американский киноинститут зачислил его в список «100 величайших звезд».

Марлон Брандо (Marlon Brando, 1924-2004) настолько стремительно ворвался в показушный мир кинематографа, что кинокритики просто онемели от его ролей. За полвека киноактер сыграл революционера Эмилиано Сапата, древнеримского военачальника Марка Антония, байкера Джонни Страблера, докера Терри Маллоя, мафиозо Вито Корлеоне и чокнутого на всю голову америкашку — полковника Уолтера Куртца («Апокалипсис сегодня», 1979). Брандо был политическим активистом, поддерживающим права коренного населения Америки индейцев, и борцом за права чернокожих американцев.

Источник

Даже тем людям, у которых есть разрешение на ношение оружия, не стоит бродить по улицам с огромным револьвером наперевес. Поэтому мы решили посмотреть, что компактного есть на современном рынке.

Glock 26/27. Ни один список компактного оружия не будет полон без «Глоков». Модели Glock 26 и Glock 27 практически идентичны, за исключением калибра. Некоторые утверждают, что «Глоки» — лучшие в мире пистолеты для скрытного ношения. В магазине — 10 патронов плюс 1 в стволе.

Kahr PM9. Лёгкий и компактный пистолет удобен для скрытного ношения. Компания предлагает также ряд опций, например, более продвинутый прицел. В магазине — 6 патронов плюс 1 в стволе.

Colt Mustang XSP. Оружие для тех, кто любит полноразмерный «кольт» модели 1911, но при этом хочет носить его тайно. Весит пистолет около 0,45 кг, в магазине — 6 патронов плюс 1 в стволе.

Springfield XDs. Линейка включает две весрии пистолета — 9 мм и .45, то есть штука эта при своих параметрах очень мощная. Правда, первое появление на рынке было провальным и обернулось множеством отзывов из-за брака и прочих проблем, но возвращение XDs обещает стать триумфальным.

Smith & Wesson M&P Shield. Уменьшенная версия Smith & Wesson M&P подходит как для 9 мм, так и для .45.

Ruger LC9. Пожалуй, самый компактный участник рейтинга. Правда, это его единственное достоинство — зато спрятать можно даже в рукаве. И вмещает, к слову, 7 патронов плюс один в стволе.

Beretta Nano. Пистолет, полностью лишённый выступающий частей, чтобы ничем и никогда не цепляться за одежду. Очень хорошее свойство.

Kel-Tec PF-9. Очень лёгкий и простой и потому надёжный пистолет. Пользуется успехом также из-за своей очень приличной убойной силы и низкой цены ($333).

Kimber Super Carry Pro. Оружие для тех, у кого достаточно много места под пиджаком, самый некомпактный из компактных пистолетов. И ещё он красивый. И ещё вмещает 8 патронов плюс один в стволе. И ещё он стоит $1500 против $500 любого из конкурентов.

SIG Sauer P938. Пушка, выдержанная в стиле «Кольта» 1911 для любителей классики.

Конечно, этот рейтинг более полезен людям, живущих в государствах, где свободное ношение оружия разрешено, например, в США. Но для кого-то эта история будет полезна и в России. В конце концов, мы тоже когда-нибудь придём к концепции свободной самообороны, хотя это и палка о двух концах. Итак, самые компактные пистолеты!

источник

В 2010 году в Великом Новгороде был создан автомобильный завод, который начал выпуск грузовых машин под маркой Silant 3.3TD-2. «Силант» был разработан сразу в нескольких модификациях, как универсальное транспортное средство. Так, на его базе были сконструированы следующие разновидности грузовика: скорая помощь, полицейская машина, пожарный автомобиль, машина для перевозки вахтовиков, грузовик для нужд МЧС, лесной патруль, охотничий грузовик и несколько других.

Кроме того, благодаря различному дополнительному оборудованию Silant 3.3TD-2 можно было активно использовать в коммунальном хозяйстве для самых разных целей, например, в качестве поливальной машины, автовышки, пескоразбрасывателя, снегоуборочного автомобиля и тому подобного.

Длина автомобиля составляет 5,3 метра, ширина – 2,24 метра, а высота – от 2,8 до 3,2 метров в различных версиях. Вес самого грузовика составляет 4,5 тонны, при этом он может тащить за собой прицеп с максимальной массой 3,5 тонны.

Silant оснащен трехцилиндровым турбодизельным двигателем объемом 3,3 литра и мощностью 75 л.с. Кроме того, со временем некоторые модификации «Силанта» стали выходить с более мощным мотором на 82 л.с. Таким образом, максимальная скорость, доступная этой машине – 85 км/час.

Пятиступенчатая коробка передач и двухскоростная раздаточная коробка были позаимствованы у российского ГАЗ-22171 «Соболь». В свою очередь, ведущие мосты также были взяты у детища Горьковского автомобильного завода – легендарной машины серии ГАЗ-66. Правда, в некоторых более поздних версиях машины мосты были взяты уже у более современной версии ГАЗ – «Садко». Рулевой механизм «Силанта» оснащен гидроусилителем, а вот тормозная система – двухконтурная и с гидравлическим приводом.

Благодаря полному приводу, высокому дорожному просвету и мощным шинам, Silant обладает довольно хорошим уровнем проходимости, хоть и не является полноценным внедорожником. Несущей конструкцией «Силанта» стала усиленная лонжеронная рама с оригинальными поперечинами. При этом максимальная грузоподъемность машины составила 2,7 тонны.

static.5koleso.ru

static.5koleso.ru

Кабина грузовика – каркасно-панельного типа, при этом сам каркас сваривается из профилей прямоугольного сечения, а вот панели изготавливаются методом вакуумной формовки. За счет большой степени остекления – в частности на нижних частях дверей – водитель автомобиля имеет хороший панорамный обзор, и, в случае чего, всегда может грамотно оценить дорожную ситуацию. Это становится особенно актуально при использовании этой машины коммунальными службами.

Салон автомобиля оформлен довольно просто, однако при этом здесь есть все необходимое. Так, в базовой комплектации имеются, например, автономный отопитель, кондиционер и салонный фильтр тонкой очистки. При этом по желанию заказчиков грузовик, разумеется, можно снабдить дополнительным оборудованием. Приборная панель установлена посередине передней части кабины, при этом комбинация экранов копирует приборную панель обычных «Газелей». Собственно, кресла в кабине «Силанта» тоже позаимствованы именно у этих микроавтобусов. К слову, разместиться в салоне могут сразу три человека, включая водителя.

Silant 3.3TD-2 – это довольно мощный грузовик, главным преимуществом которого, безусловно, была широта его возможного применения.

Автор: Кирилл Туманов

Источник

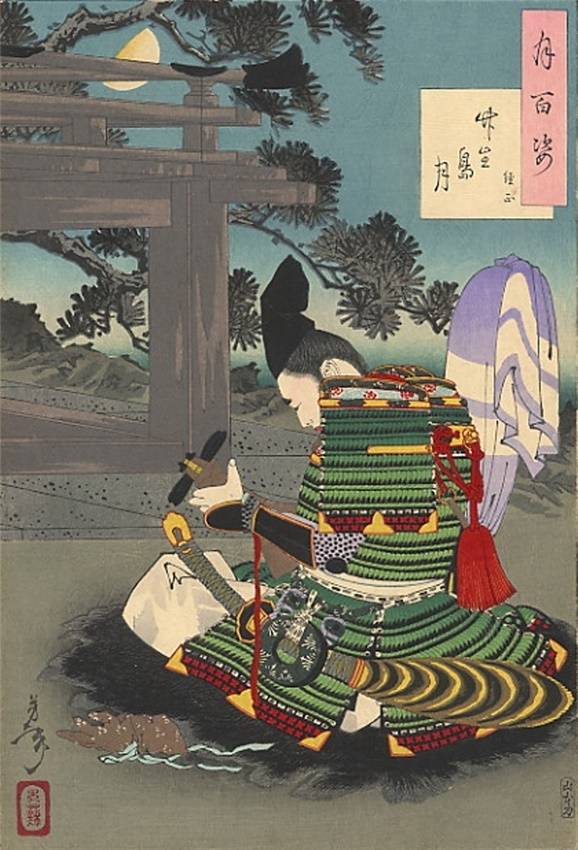

Человек смотрит на вишни в цвету

А на поясе длинный меч!

Мукаи Кёрай (1651 – 1704). Перевод В. Марковой

Самураям с детства прививали не только верность воинскому долгу и учили всем тонкостям военного ремесла, но также их учили и релаксации, ведь не может человек только тем и заниматься, что думать о смерти или убивать себе подобных! Нет, в них воспитывали ещё умение видеть прекрасное, ценить его, любоваться красотами природы и произведениями искусства, поэзией и музыкой. Причем любовь к искусству была точно также важна для самурая, как и военное мастерство, тем более, если воин самурай хотел стать в мирное время хорошим правителем. Из его дома, как правило, открывался красивый вид на природу, необычный сад, например, а если таковой отсутствовал, то садовнику особыми приемами следовало создать в нем иллюзию далекого пейзажа. Для этого маленькие деревья и большие камни располагали в особом порядке, сочетая с прудом или ручьем с небольшим водопадом. В свободное от ратных дел время самурай мог наслаждаться музыкой, например, слушать игру на биве (лютне), и также песни и стихи какого-нибудь бродячего музыканта, зашедшего к нему в усадьбу. Сам он при этом просто сидел на татами и попивал чай, наслаждаясь покоем и понимая, что нет ни прошлого, ни будущего, а только всего лишь одно единственное «сейчас». Нельзя было и не знать поэзии известных поэтов, хотя бы уже потому, что, совершая сэппуку, самурай был просто обязан оставить свои собственные предсмертные стихи. А если он этого сделать не мог, то значит… умирал некрасиво, а «некрасиво» – значит недостойно!

Вы думаете, что эти женщины играют в карты? Нет, они играют в… стихи! И эта игра остается любимой среди японцев до сих пор.

Поэтому неудивительно, что в рассказах о самураях, как и во многих других японских повествованиях, присутствуют стихи. Кстати, отличительной чертой буддийских сочинений, как, впрочем, и китайских трактатов тоже являются стихи, которые их авторы вставляли в их ключевые места. Ну, а поскольку японские авторы многое заимствовали из Китая, понятно, что именно у них они и позаимствовали этот старый риторический прием. Ну, а в результате и воин-самурай, и поэтическое творчество стали точно также практически друг от друга неотделимы.

Впрочем, нечто подобное наблюдалось и с рыцарями Западной Европы, да и витязями Руси. Там были в почете песни менестрелей, а многие рыцари слагали баллады в честь своих прекрасных дам, либо… посвящали свою музу Христу, особенно те из них, кто отправлялся в крестовые походы. При этом разница заключалась даже не в содержании (хотя в нем она также присутствовала), а в размере поэтических произведений.

Как и многие другие самураи Уэсугэ Кэсин был не только прекрасным полководцем, но и ничуть не менее хорошим поэтом. Цветная ксилография Утагава Куниёси.

В VII веке, а некоторые исследователи считают, что и еще раньше, японское стихосложение основывалось на длине строк в 5 и 7 слогов. Сначала их комбинацию использовали произвольным образом, но к IX веку правилом стал ритмический рисунок, выглядевший так: 5-7-5-7-7. Таким образом и появилась танка, или «короткая песня», сделавшаяся очень популярной. Но как только танка сделалась стандартом стихосложения, появились люди, предложившие «разбить» ее на два неравномерных полустишия — 5-7-5 и 7-7. В стихосложении участвовало два поэта, каждый из которых составлял свое полустишие сам, после чего они соединялись, причем при этом их порядок мог меняться: сначала 7-7, а потом уже 5-7-5. Такая форма получила название рэнга – или «соединенный стих». Затем эти два полустишия начали связывать друг с другом до пятидесяти раз, и таким образом даже появились целые поэмы, состоящие из ста частей, а участвовали в их написании до десятка поэтов.

Самый простой способ постичь рэнга (то есть как эти полустишия комбинировать) – это представить, что вы и ваш друг играете в… загадки, но только в стихах; вы произносите первую строку, он – вторую. То есть по сути это такая «игра в слова». Так, в «Хэйкэ моногатари» присутствует рассказ о Минамото-но Ёримаса (1104 – 1180) — самурае, убившем из лука некоего фантастического зверя, который на черном облаке спускался на самую крышу дворца императора и навевал ему кошмары. Император, естественно, отблагодарил Ёримаса и подарил ему меч. Этот меч, чтобы передать его Ёримаса, взял Левый министр (а был, понятно, еще и правый!) Фудзивара-но Ёринага (1120 – 1156) и направился к нему по лестнице. И тут вдруг прокуковала кукушка, предвещая таким образом начало лето. Министр, не задумываясь, прокомментировал это стихами (5-7-5): «Кукушка кричит над облаками». Но и Ёримаса не сплоховал. Он встал на колени и соответственно ему ответил (7-7): «И серп луны исчезает».

Интересно, что если бы это стихотворение написал один поэт, то оно бы называлось танка, и танка получилась бы просто замечательная. Но тоже самое стихотворение, но сложенное двумя разными людьми, превратилось в рэнга, при этом игра слов, конечно же, ее украшает. Ёринага вообще был мастером рэнга и очень наблюдательным человеком, о чем свидетельствуют многие его стихи.

Возникла забава на пирах составлять длинные рэнга, которая в XIV веке стала подлинной страстью для многих самураев. Соответственно правила стихосложения все усложнялись, но несмотря на это данная забава продолжала пользоваться большой популярностью, даже в эпоху «Сражающихся царств».

Хотя и поэзия танка продолжала пользоваться популярностью, а умение передать в ней традиции было так же очень важным. Так, в 1183 году, спасаясь бегством от армии клина Минамото, клан Тайра бежал из столицы на запад, захватив с собой юного императора Антоку (1178 – 1185). При этом один из командующих армией Тайра – Таданори (1144 – 1184) вернулся лишь затем, чтобы попрощаться со своим наставником, Фудзивара-но Сюндзэю (1114 – 1204), обучавшего его поэзии. «Хэйкэ моногатари» рассказывает, что, войдя к Сюндззя, он сказал: «Долгие годы вы, учитель, благосклонно вели меня по пути поэзии, и я всегда считал ее самым важным. Однако последние несколько лет в Киото волнения, страна разорвана на части, и вот беда коснулась и нашего дома. Поэтому, никоим образом не пренебрегая обучением, я не имел возможности все время приходить к вам. Его величество покинули столицу. Наш клан погибает. Я слышал, готовится собрание поэзии, и думал, что, если вы проявили бы снисходительность ко мне и включили в него одно мое стихотворение, это было бы величайшей честью всей моей жизни. Но вскоре мир обратился в хаос, и когда я узнал, что работа приостановлена, то очень огорчился. Когда страна успокоится, вам суждено продолжить составление императорского собрания. Если в том свитке, что я принес вам, вы найдете что-нибудь достойное и соблаговолите включить в собрание одно стихотворение, я возрадуюсь в своей могиле и оберегу вас в отдаленном будущем».

На его свитке было записано более 100 стихотворений. Он извлек его из-за нагрудника панциря и передал Сюндзэю. И тот действительно включил в антологию «Сэндзай сю», над которой он работал по повелению императора, одно единственное стихотворение Таданори, причем имени его не указав, ибо он, пусть уже и погибший, числился врагом императора. Так вот о чем оно было? О жизни и подвигах воина-самурая? О смятении чувств при виде того, как от его клана вдруг неожиданно отвернулась сама судьба? О страданиях людей в кровопролитной войне кланов? Совсем нет. Вот оно:

Сига, столица журчащих волн, опустела,

но вишни в горах остаются прежними*.

Само же это стихотворение было всего лишь откликом на события 667 года, когда император Тэндзи (626 – 671) из города Сига перенес столицу в город Оцу, только и всего! В переводе с японского языка иносказаний Сига – это «дела давно минувших дней», но несмотря не краткость в нем заложен глубокий философский смысл: брошена столица, созданная трудом людей, но вечна природная красота. То есть, по мнению Сюндзэю, это было лучшим стихотворением Таданори, а ведь и все прочие тоже были написаны в рамках сюжетов и языка, считавшихся приличными придворной поэзии. То есть требовательность к образности, стилю и содержанию были у Сюндзэю исключительно велики!

На этой гравюре (Цукиока Ёситоси, 1886 г.) самурай в полном вооружении играет на биве.

Другое похожее стихотворение написал Хосокава Фудзитака. И оно очень злободневное, хотя и старо:

В мире, что и ныне неизменный с древних времен,

листья-слова сохраняют семена в человеческом сердце**.

А написано это им было в 1600 году, когда замок его окружили превосходящие силы врага. Он послал это стихотворение к императорскому двору, причем написал все, что он знал о «тайном смысле» известной императорской антологии японских поэтов «Кокинсю». Составлена она была в начале X века и полна всяких недомолвок и намеков, смысл которых к тому времени люди стали уже забывать, и вот Фудзитака, хотя он и являлся воином, написал обо всех этих трактовках и разночтениях императору, то есть провел своего рода сложный и тщательный контент-анализ. Император Гоёдзэй (1571 – 1617), прославившийся своей ученостью, сильно опечалился, когда узнал, что такой знаток древних текстов должен погибнуть; более того, он решил спасти Фудзитака, и ему (хотя и не без труда) это удалось. Дело в том, что Фудзитака сначала отказывался сдаваться в плен, но император через своих посланцев сумел его убедить поступиться самурайской честью.

Заповеди секретов жизненного успеха, составленные Токугава Иэясу. Из коллекции храма Тосегу.

Но важно вот что: стихотворение, хотя оно и написано при совершенно чрезвычайных обстоятельствах, было лишено даже малейшего намека на военную тему. Невозможно и предположить, что его написал самурай, да еще и осажденный в собственном замке! То есть этот воин видел в поэзии нечто больше, чем средство излить в стихах свою душу, или просто рассказать всему миру про свои злоключения! Хотя, разумеется, как и во всяком обществе просто лихих рубак, пьяниц, и людей не слишком благородных и достойных среди самураев было гораздо больше, нежели талантливых поэтов, знатоков искусства и подлинных «мастеров меча».

Хорошими поэтами были и многие японские полководцы. Например, Уэсугэ Кэнсин после взятия замка Ното решил дать своим воинам немного отдохнуть. Он приказал раздать им сакэ, собрал командиров, после чего в разгар пира он сложил следующее стихотворение:

В лагере холодно, осенний воздух свеж.

Чередой пролетают гуси, полночная светит луна.

Горы Этиго, теперь вот взята Ното.

Все равно: возвращаясь домой, люди помнят о походе***.

Затем он отобрал воинов с хорошим слухом и велел им спеть эти стихи! Более того, можно сказать даже так, что без стихов не обходилось ни одно сколько-нибудь значимое событие в истории японских самураев. Например, убийца объединителя Японии Ода Набунага сделал свое дело после соревнования в стихосложении, причем обнаружил свое тайное намерение именно в страхах, хотя в тот момент их тайного смысла не понял никто. Зато после пышных похорон, устроенных Ода Нобунага после его гибели, в его честь было опять-таки устроено состязание рэнга, в котором каждый из участников написал по следующей строчке:

Окрашенный в черное вечер покрывает росой мой рукав.

Фудзитака

Над полем скорбят и луна, и осенний ветер.

Рёго-ин

Когда возвращаюсь, в тени горько рыдают сверчки.

Сёхо****

Ну, а потом японцы решили: зачем много слов, если «краткость сестра таланта»? Поэтому они сократили форму рэнга до одной только «начальной строфы», и вот так-то и родилась поэзия «хокку» (или хайку). В эпоху Эдо (XVII век) хокку представляли уже самостоятельную поэтическую форму, а сам термин «хайку» предложил использовать поэт и литературной критик Масаока Сики в конце XIX века, чтобы эти две формы можно было различать. Правда, это время пришлось уже на закат самурайства как социального института, но сами-то самураи ведь никуда не пропали и многие из них поневоле сделались поэтами, пытаясь прокормиться хотя бы продажей собственных стихов.

Великая битва. Утагава Ёсикадзу. Триптих 1855 г. Обратите внимание, какой поистине огромной палицей канабо сражается её центральный персонаж. Понятно, что таких воинов можно было прославлять и в живописи, и в стихах.

Но так ли уж сильно отличалась японская поэзия от поэзии европейской? И если самураи писали стихи, готовясь к самоубийству, а то и просто так, ради развлечения, то разве не занимались тем же самым и рыцари Западной Европы? Ведь там тоже были поэты и певцы, причем известно, что некоторые из них настолько мастерски владели искусством стихосложения, что разъезжали по замкам Европы и себе на жизнь зарабатывали тем, что в гостях у того или иного графа или барона читали свои стихи. А в итоге получали за это и кров, и звонкую монету, а то и признательность знатной госпожи, владелицы замка! Все это так, однако, сравнивая их поэзию, поневоле замечаешь, что, хотя любовь и в Европе, и в Японии воспевалась примерно одинаково (хотя японцы не были столь многословны, как европейцы!), о своих ратных делах самураи в стихах особенно-то не распространялись. Тогда как на Западе поэмы, в которых воспевались рыцарские доблести, были в большом почете. А вот какие, например, стихи слагал о рыцарских боях поэт Бертран де Борн:

Мне пыл сражения милей

Вина и всех земных плодов.

Вот слышен клич: «Вперед! Смелей!»

И ржание, и стук подков.

Вот, кровью истекая,

Зовут своих: «На помощь! К нам!»

Боец и вождь в провалы ям

Летят, траву хватая,

С шипеньем кровь по головням

Бежит, подобная ручьям…

Бертран де Борн. Перевод В.Дынник

Не были для самураев характерны и стихи религиозного содержания во славу Будды, не говоря уж тем более во славу Христа. Или, например, такие, в которых живописались переживания рыцаря-крестоносца, готовящегося отправиться в Палестину отвоевывать Гроб Господень. Так что никто из японских поэтов-самураев выспренним слогом Будду не славил и не говорил, что «без него ему не мил белый свет». Подобного «душевного стриптиза» самураи просто не допускали! А вот европейские их собратья по мечу – да сколько угодно!

Смерть нанесла мне страшный вред,

Отняв Христа.

Без Господа не красен свет

И жизнь пуста.

Утратил радость я свою.

Кругом – тщета.

Сбылась бы разве что в раю

Моя мечта.

И я взыскую рая,

Отчизну покидая.

Пускаюсь я в дорогу.

Христу спешу я на подмогу.

Гартман фон Ауэ. Перевод В. Микушевича

—————————————————————————————————-

О, рыцари, вставайте, настал деяний час!

Щиты, стальные шлемы и латы есть у вас.

Готов за веру биться ваш посвященный меч.

Дай сил и мне, о боже, для новых славных сеч.

Богатую добычу я, нищий, там возьму.

Мне золото не нужно и земли ни к чему,

Но, может быть, я буду, певец, наставник, воин,

Небесного блаженства навеки удостоен.

Вальтер фон дер Фогельвейде. Перевод В. Левика

На этой цветной ксилографии Мигата Тосихидэ знаменитый полководец, Като Киёмаса изображен в умиротворяющей обстановке собственного дома.

А теперь посмотрите на образцы поэзии эпохи Эдо, эпохи мира (хотя они мало чем отличаются от тех, что были написаны, например, в период Сэнгоку!), и без преувеличения – расцвета японской культуры. Например, это стихи Мацуо Басё (1644 – 1694), признанного мастера рэнга и создателя жанра и эстетики поэзии хокку, родившегося, кстати сказать, в самурайской семье.

На голой ветке

ворон сидит одиноко.

Осенний вечер.

———————————————

Как стонет от ветра банан,

Как падают капли в кадку,

Я слышу всю ночь напролет.

Женщины пьют чай и играют в стихи. Художник Мицуно Тосиката (1866 – 1908).

Хаттори Рансэцу (1654 – 1707) – поэт школы Басё, о котором тот высоко отзывался, так же родился в семье сильно обедневшего самурая, в конце жизни стал монахом, но писал отличные стихи в жанре хокку.

Вот листок упал,

Вот другой летит листок

В вихре ледяном*.

Что тут можно еще добавить? Ничего!

**** Хироаки Сато. Самураи: История и легенды. Перевод Котенко Р.В. – СПБ.: Евразия, 2003.

Автор: Вячеслав Шпаковский

Источник

Слово «лилипут» увидело свет в 1727 году, когда были напечатаны «Путешествия Гулливера».

Достоевский придумал слово «стушеваться».

Слово «хлыщ» изобрел писатель Иван Панаев. Слово появилось всего сто лет назад.

Слово «изнеможденный» придумал Велимир Хлебников.

Салтыков-Щедрин придумал слова «головотяп» и «головотяпство».

Слово «бездарь» впервые употребил поэт Игорь Северянин.

Много слов придумал Карамзин. Ему принадлежит авторство слов «влияние», «трогательный» и «занимательный».

Ломоносовым были введены слова «градусник», «преломление», «равновесие», «квадрат», «кислота» и «минус».

Карамзин придумал слово «промышленность», а Салтыков-Щедрин — слово «мягкотелость».

источник

Эмоциональное выгорание – распространенное явление в профессиональной сфере. Находясь в постоянном состоянии стресса, человек теряет интерес к тому, что делает, становится раздражительным, неуверенным в себе. Как определить, что вы «сгорели на работе» и как с этим бороться?

Профессиональное истощение

Синдромом эмоционального выгорания (burnout syndrome) называют состояние психически здорового человека, при котором развивается безразличие к происходящему в виду профессиональной деятельности. Впервые на этот феномен обратили внимание американские психологи. В 60-х годах прошлого века в США появились социальные службы помощи инвалидам, безработным, ветеранам вьетнамской войны и других людям, которые нуждаются в помощи. Главной обязанностью сотрудников было выслушать человека, посочувствовать ему, оказать моральную поддержку и помочь советом. Персонал отбирали очень тщательно и перед началом работы все сотрудники центра проходили хорошую подготовку. Но через некоторое время начали поступать жалобы от посетителей — они отмечали, что сотрудники центра невнимательны к ним, равнодушны и часто грубят. Вместо массового увольнения ученые провели исследования во главе с Х. Дж. Фрейденбергом в 1974 году и заявили о существовании профессионального истощения. Термин “выгорание” был введен чуть позже, в 1976 году, американской исследовательницей Кристиной Маслач.

Симптомы

Плохое настроение – не единственный признак выгорания. Кристина Маслач в 1978 году условно разделила симптомы эмоционального выгорания на три группы: физические, поведенческие и психологические. К физическим относят постоянную усталость, чувство истощение, частые головные боли, отсутствие аппетита. Спектр психологических симптомов шире: ощущение беспомощности и безнадежности, постоянное беспокойство, раздражительность, подозрительность, неуверенность в себе. “

Инкубационный” период эмоционального выгорания начинается оптимистично: приподнятое настроение, эйфория, полная отдача делу.

Позднее работа становится в тягость, работоспособность падает, человек постоянно чувствует усталость и неудовлетворение. Если это работа с людьми, то у человека возникает либо чувство всемогущества, либо наоборот — желание максимально дистанцироваться от людей.

Причины

Одной из главных причин эмоционального выгорания является стресс на работе. Хроническая усталость, однообразная деятельность, напряженный рабочий ритм, недостаточное поощрение труда, критика и чувство недооцененности.

Психолог В.В. Бойко в своих исследованиях отмечал, что СЭВ (синдром эмоционального выгорания) – своеобразный механизм психологической защиты на травмирующие действия.

«Выгорание» помогает человеку экономно расходовать свои ресурсы. Нервная система человека обладает так называемым «лимитом общения».

Это значит, что за один день человек способен полностью уделить внимание ограниченному количеству людей. Если их в силу обстоятельств, больше, то со временем наступает истощение сил. Такой же «лимит» существует в отношении других процессов – многозадачности, внимания, восприятия.

Зона риска

Психолог Х. Фрейденберг описывает склонных к эмоциональному выгоранию людей, как излишне сочувствующих, мягких, увлекающихся, гуманных. Одновременно с этим они неустойчивы, излишне одержимые идеями и легко соглашаются с чужой точкой зрения. Бойко указывает на склонность к эмоциональной холодности, излишнему переживанию негативных моментов в профессии.

Эмоциональному выгоранию часто подвержены работники скорой помощи, медсестры, психологи, учителя и работники правоохранительных органов.

Другая категория — люди с высокой эмоциональной нагрузкой. Это актеры, режиссеры, сценаристы, писатели, художники и другие представители творческих профессий. Особенно ярко СЭВ поражает тех, кто считает себя “непризнанным гением”

В зоне риска оказываются люди, злоупотребляющие алкоголем, энергетиками и прочими “стимуляторами”. Синдром эмоционального выгорания может случится даже у домохозяйки. Основная причина — безвыходность и ощущение ненужности своего труда.

Как бороться

Фрейденберг обращал внимание на то, что эмоциональное выгорание — это состояние психически здорового человека. Поэтому для того, чтобы вернуть вкус к жизни и перестать «тлеть», существует несколько способов.

Во-первых, постоянное обучение. Оно, как ни странно, является самым эффективным способом. Ведь человека стимулирует и настраивает на успех не столько приобретение навыков, сколько «преодоление себя». Участие в тренингах, семинарах, курсах повышения квалификации становится стимулов для того, чтобы подняться на новую ступень и выбраться из ежедневной рутины и поменять обстановку. К тому же, такие тренинги помогают сгладить «профессиональную деформацию», к примеру, психиатр видит в каждом человеке латентного психопата, учитель – ученика, врач – пациента.

Во-вторых, перемены.

Смена профессии, места жительства, даже новая прическа поможет встряхнуть от пыли эмоционального застоя. Главное, чтобы перемены были позитивными.

Создавайте комфорт на рабочем месте. Даже такие мелочи, как мигающая лампа, сквозняк и злоупотребление фастфудом в купе с проблемами может привести к состоянию истощения и дальнейшего эмоционального выгорания.

источник

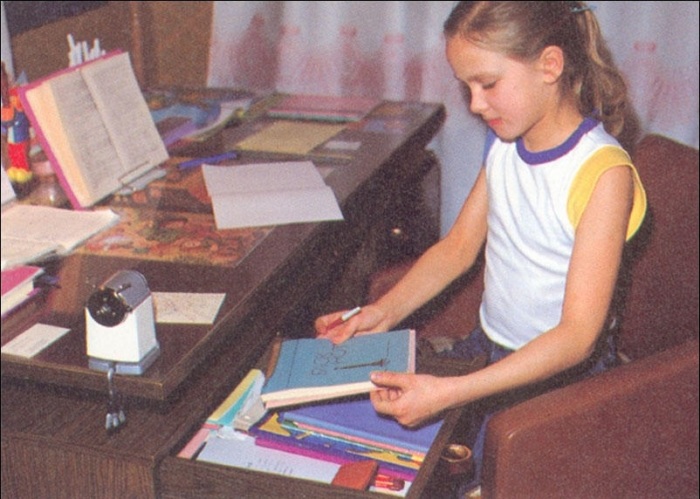

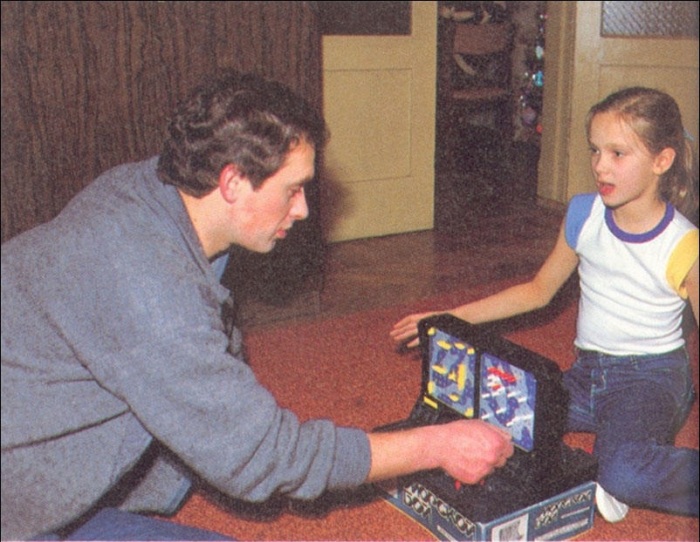

Фотографии из повседневной жизни московской четвероклассницы.

В 1987 году, когда в СССР была в разгаре перестройка и гласность, американское издание «Дети мира» опубликовало фоторепортаж из СССР. Корреспондент показал западным читателям жизнь советских детей на пример 10-летней девочки Кати из Москвы.

1. Уличная сцена

Морозы — не преграда для москвичей.

2. По дороге в школу

Катя идет в школу — рискованный путь по скользкой дороге.

3. Горячий обед в школе

В холодный зимний день горячий обед в радость.

4. В школьной столовой

Обеды в столовой дешевые, горячие и вкусные.

5. На уроке

Уроки проходят оживленно.

6. Школьная медсестра

Катина мама — школьная медсестра. Ей нравится работать с детьми.

7. Перемена

Перемены длятся от 10 до 20 минут.

8. Подготовка к урокам

Катя делает домашнюю работу.

9. За письменным столом

Катя занимается за семейным письменным столом.

10. Морской бой

«Сегодня я точно выиграю!»

11. Помощница

Катя любит помогать маме на кухне.

12. Праздничный стол

Катя накрывает праздничный стол.

13. Шашлык зимой

Люди собрались вокруг лотка шашлычника.

14. В кафе на улице

Обед на свежем воздухе всегда кажется особенно вкусным.

15. Игровой автомат

Иностранный игровой симулятор.

Источник:

Собачий нюх острее человеческого в тысячи раз. И сегодня их великолепному обонянию нашли новое применение – псы «на службе» спасают пасеки от бактерий, находят полезные ископаемые и даже диагностируют на ранних стадиях рак.

Вредоносные бактерии

Лучший друг человека готов спасти своего хозяина от любой напасти. В том числе и от массовой гибели пчел, которая наблюдается в последние десятилетия. Среди многочисленных причин – различные заболевания, в том числе, американский гнилец. Это настоящая пчелиная чума – инфекционная болезнь, возбуждаемая бациллой ларве, поражает целые ульи и приносит колоссальные убытки.

Изначально заболевают только некоторые личинки на каждой соте. И отличить их от здоровых в закрытых сотах довольно трудно. Болезнь становится заметной, только когда распространяется на весь улей.

К счастью, сегодня можно предотвратить гибель пчелиных семейств с помощью специально обученных собак. Они способны на запах определить ульи, где есть зараженные особи, потратив всего лишь 45 минут на 100 колоний. Человеку для проверки такого количества ульев понадобится целых два дня.

Пиратские DVD

Собаки способны унюхать поликарбонат – ключевую составляющую всех DVD-дисков. Поэтому во всем мире их используют для обнаружения складов с пиратской продукцией. Так, в 2007 году за один рейд в Малайзии, известной своими пиратскими рынками, ирландские лабрадоры Лаки и Фло смогли обнаружить нелегальную продукцию на сумму 3 миллиона долларов. При этом сами животные подверглись смертельной опасности – по словам New York Times, местная мафия предложила 30 тысяч долларов за их головы.

Засады

Еще одна опасная собачья работа – «ищейка ловушек». Собаки действительно способны обнаруживать засады, а также потайные туннели, оружия и болванки. И этот навык лучшего друга человека активно применяется и применялся на войне. При обнаружении боевые собаки не лают, чтобы не выдать своего месторасположения – некоторых учат поднимать шерсть на спине, по особому двигать ушами или пятится задом в случае опасности.

Минералы и руду

А вот в Финляндии собаки используются для поиска ценных сульфидо-содержащих пород. Когда камни с содержанием серы раскалываются, они на большое расстояние выделяют запах, схожий с запахом протухших яиц, мимо которого не пройдет ни одна собака. Животные настолько легко и быстро находят залежи сульфидных руд, которые используются, в частности, для производства цветных металлов, что однажды такая тихая «охота» принесла существенную прибавку бюджету.

Рак

Собачий нос нашел себя и в диагностике опасных заболеваний человека. Уже давно известно, что раковые клетки имеют слабый, но специфический запах, определить который вполне под силу острому нюху собак. Они могут обнаружить болезнь на нулевой, зарождающейся стадии. Главное, научить их понимать, что это опасный запах, и что человека надо о нем предупредить.

На сегодняшний день в мире существует не так много собак, умеющих диагностировать эту болезнь, но уже сегодня некоторые исследовательские группы, в частности, InSitu foundation, тренируют новое поколения собак, обладающих навыками диагностирования. Наличие некоторых типов раковых опухолей (например, рак груди) они способны определить по дыханию человека. Другие, в частности рак поджелудочной или рак желудка, которые сегодня часто обнаруживаются на безнадежной стадии, они находят на ранних этапах по запаху анализов.

источник