Архив за месяц: Июль 2015

Редкий питомец бывает искренне счастлив, когда в доме появляются новые животные. Пусть он не злится, но все же насторожен.

Как этот гигантский дог, увидевший крохотного котенка. Он еще не понял, в чем подвох, но подсознательно ждал беды. И не ошибся!

Вот так номер! Крошка оказался таким смелым, что пес растерялся.

Мир иллюзий многогранен и население земли ищет всё новейшие и новейшие методы увеличить наши представления об этом необыкновенном явлении.

3d картинки на асфальте — прямое тому подтверждение!Тут собраны работы самых наилучших мастеров своего дела. Власти почти всех городов умышленно инициируют уличных живописцев, чтоб они формировали такие шедевры, чтоб завлекать путешественников.

Бедные наши дети!

Как можно выучиться по таким учебникам и остаться здравомыслящим адекватным человеком?

Странно. Очень странно.

Интереснее всего, о чём думает пенек…

Видимо, я тоже не умею читать.

Надеюсь, в этой школе не все уроки так печальны.

Даже и не знаю…

А не хочешь, тогда не надо.

Нет времени объяснять.

Постоянно! Я болен?

Что случилось с Катей?!

Тут надо подумать…

Мне страшно…

Автор этого теста имеет некоторые садистские наклонности.

А что, у вас еще мальчики есть?

Потому что автору лень придумывать.

Вот уж не думал, что в точных науках всё решает интуиция.

Этот учебник показывает пример, как не надо писать.

источник

Гений — парадоксов друг

Любой мало-мальски состоявшийся человек знает, что продвижение к успеху в значительной части состоит из неудач. Даже выдающимся умам свойственно ошибаться, причём далеко не каждый мыслитель может признать свою неправоту, особенно если за плечами у него висит солидный груз научных достижений и заслуг. Тем не менее, история науки — это история проб и ошибок, которые совершали все без исключения великие учёные на пути к всемирному признанию, а иногда и после того, как оно состоялось.

1. Первый полёт Николы Теслы

Никола Тесла

Никола Тесла, без всякого сомнения, один из величайших учёных за всю историю человечества. Его эксперименты определили развитие науки на десятилетия вперёд, во многом благодаря Тесле у нас есть возможность наслаждаться плодами научно-технического прогресса, хотя современники считали великого учёного чудаком, если не сказать — безумцем. В последние годы жизни Никола Тесла занимался разработкой хитроумных устройств вроде генератора землетрясений или аппарата, создающего так называемые лучи смерти, что только подогревало слухи о его сумасшествии. Гений поставил немало экспериментов, при этом один из наиболее забавных опытов ему пришлось пережить в детстве, правда он чуть было не стал для будущего светоча научной мысли последним.

Однажды юный Никола заметил, что после нескольких минут гипервентиляции (то есть, интенсивного дыхания, в ходе которого в легкие поступает слишком много кислорода) он испытывает необыкновенную лёгкость — мальчику казалось, что он буквально может парить в воздухе. Экспериментатор решил проверить, сможет ли он с помощью гипервентиляции преодолеть земное притяжение. Взяв зонт, Тесла забрался на крышу сарая, начал глубоко дышать, пока не почувствовал головокружение и прыгнул вниз. Надо ли говорить, что его полёт был недолгим — при ударе о землю Никола потерял сознание, а через некоторое время мальчика обнаружила перепуганная мать и следующие несколько недель будущий гений провёл практически под домашним арестом.

2. Архитектурные амбиции Томаса Эдисона

Томас Эдисон

В 1877-м году Томас Эдисон, современник Теслы и по совместительству — его главный соперник в научных изысканиях, обнаружил неподалёку от острова Лонг-Айленд отложения чёрного магнитного песка, содержащего железную руду. Загоревшись идеей освоения этих залежей, выдающийся физик несколько лет разрабатывал различные способы добычи железа из местного песка. Эдисон запатентовал несколько технологий, однако ни одна из них так и не принесла желаемого результата, американские газеты, как сейчас выражаются, активно «троллили» учёного, называя все его усилия «глупостью».

Чтобы доказать всем перспективность своих исследований, физик на собственные деньги организовал компанию по обработке железной руды, однако его затея с треском провалилась: мало того, что методы добычи оказались неэффективными — во время обрушения одного из промышленных строений погибли несколько рабочих, после чего разработку залежей пришлось прекратить.

Вскоре Эдисон увлёкся идеей широкого применения в строительстве нового (по тем временам) материала под названием бетон. Учёный полагал, что из бетона можно отливать не только строительный материал, но и каркасы зданий, предметы мебели и даже корпуса музыкальных инструментов, например фортепиано. Физик уверял, что его технология позволит в разы снизить себестоимость жилья, он даже нашёл бизнесмена, готового вложить в проект немалые средства. Как и разработка железной руды, его «бетонные мечты» потерпели крах — каждый дом, выстроенный по революционной технологии, требовал создания десятков форм, в которые нужно было заливать раствор, что значительно удорожало стоимость такого строительства. По технологии Эдисона было построено 11 жилых домов, но своих покупателей они так и не нашли.

3. Вечная Вселенная Эйнштейна

Альберт Эйнштейн

Вклад Альберта Эйнштейна в развитие науки трудно переоценить — в своих трудах учёный сформулировал основные положения физической модели окружающего мира, которая до сих пор используется в современной физике, как одна из основных. Однако, при всех заслугах и выдающихся достижениях, гениальный физик, как и любой другой человек, иногда ошибался в своих предположениях. Одним из его главных заблуждений можно считать постулат о том, что Вселенная будет существовать вечно.

Жорж Леметр (справа)

Альберт Эйнштейн верил, что жизненный путь Вселенной бесконечен, хотя ещё при его жизни начала набирать популярность теория Большого взрыва, согласно которой, Вселенная когда-нибудь прекратит своё существование. Во время встречи с одним из авторов теории, бельгийским священником и математиком Жоржем Леметром Альберт даже имел смелость заявить: «Ваши вычисления верны, но ваше понимание физики отвратительно».

В 1930-х годах Эйнштейн работал над собственной моделью устройства Вселенной — в одной из ранее неизвестных рукописей великого учёного, которая была обнаружена недавно, содержатся научные выкладки, похожие на теорию стационарной Вселенной, разработанной в 1940-х годах в качестве альтернативы теории Большого взрыва.

4. Теория стационарной Вселенной Фреда Хойла

Фред Хойл

Эйнштейн был не единственным противником теории Большого взрыва — британский астроном сэр Фред Хойл также относился к этой концепции с недоверием. Хойл известен, как создатель теории стационарной Вселенной, во многом совпадающей с ошибочными представлениями Эйнштейна об устройстве космоса.

Фред, без сомнения, был одним из самых выдающихся учёных своего времени — его исследования пролили свет на формирование звёзд и ядерные процессы, протекающие в них, однако увлёкшись идеей о стационарности Вселенной, британец основательно подмочил свою репутацию в научных кругах.

Хойл устраивал публичные лекции, пытаясь донести свою точку зрения до широкой общественности, однако апеллировал он в основном к чувствам слушателей, не приводя практически никаких фактов в пользу теории стационарной Вселенной. Именно Хойл придумал название «теория Большого взрыва» — по мнению учёного, это словосочетание должно было дискредитировать идеи его научных противников, однако вышло с точностью до наоборот — теория со столь звучным именем находила всё больше сторонников, в то время как идеи Хойла так и остались идеями, не получившими научного подтверждения. В конце концов, физики доказали ошибочность теории Хойла, поэтому сейчас она имеет разве что историческую ценность.

5. Электрическая индейка Бенджамина Франклина

Бенджамин Франклин

Вероятно, многие из вас видели купюры достоинством $100, а кое-кто даже вспомнит, что них изображён Бенджамин Франклин — знаменитый политический деятель, писатель, учёный и изобретатель. Этот незаурядный человек активно интересовался достижениями научно-технического прогресса и проводил многочисленные эксперименты с электричеством. Были среди них и опыты по изучению воздействия электрического тока на животных — вероятно, если бы Франклин практиковал такое в наше время, его портрет вряд ли появился бы на одной из самых популярных в мире банкнот.

В ходе своих опытов Франклин обнаружил, что электричество можно использовать в кулинарии, после чего устроил серию вечеринок с показательной «казнью» индейки электрическим током. Одна из таких научно-познавательных встреч чуть не убила самоотверженного экспериментатора — пытаясь прикончить очередную птицу, Франклин получил мощный электрический разряд и лишился чувств, до смерти перепугав гостей. К счастью, удар оказался не смертельным и учёный вскоре очнулся, о судьбе индейки история умалчивает.

6. Молодая Вселенная Эдвина Хаббла

Эдвин Хаббл

Эдвин Хаббл — один из основоположников современной астрономии, до него человечество ограничивалось робкими предположениями и туманными концепциями об устройстве космоса, но с приходом Хаббла в астрономию всё кардинальным образом изменилось. Учёный доказал, что окружающий мир не ограничивается Млечным путём, что наша галактика является крохотной частью невообразимо огромной Вселенной, которая к тому же постоянно расширяется.

Заслуги Хаббла перед современной наукой просто неоценимы, однако по крайней мере, в одном великий учёный был неправ — в 1929-м году, пытаясь вычислить возраст Вселенной, астроном пришёл к выводу, что она появилась около 2 млрд лет назад. Однако, всего через несколько лет физики рассчитали примерный возраст Земли — от 3 до 5 млрд лет, так что Хабблу пришлось признать ошибочность своих расчётов.

7. Тройная спираль Лайнуса Полинга

Лайнус Полинг

О научных достижениях знаменитого американского учёного Лайнуса Полинга можно говорить часами, однако чтобы понять ценность работ химика хватит и того факта, что Полинг получил две Нобелевских премии (в области химии и премию мира).

В 1950-х годах Полинг занимался разработкой модели строения ДНК, похожие исследования в это время вели и двое других выдающихся учёных — Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон. В итоге они и получили «нобелевку» за свою модель двойной спирали ДНК, которая в настоящее время признана верной всем без исключения научным сообществом.

Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон

Ознакомившись с результатами их труда, Полинг понял, что был неправ. В его собственной концепции говорилось о тройной спирали и это был не тот случай, когда можно было сказать: «Одной цепочкой нуклеотидов больше, одной меньше — какая разница?».

8. Чарльз Дарвин и наследственность

Чарльз Дарвин

Труды Чарльза Дарвина совершили настоящую революцию в науке, его теория происхождения видов не сразу получила широкое признание, однако в настоящее время она используется в качестве основной модели эволюционного развития жизни на нашей планете, хотя при всей перспективности умозаключений Дарвина, его идеи были не лишены недостатков.

Во времена Дарвина люди имели весьма смутные представления о наследовании генетических признаков, скажем, большинство медиков в XIX-м веке считали, что гены передаются от поколения к поколению через кровь. Дарвин полагал, что в каждом отпрыске хаотично смешиваются генетические признаки обоих родителей, при этом согласно его же теории эволюции передаваться должны не случайные признаки, а доминантные, то есть ярко выраженные и способствующие улучшению выживаемости вида — противоречие налицо. Если бы предположение Дарвина о наследовании было верным, эволюция зашла бы в тупик ещё до появления человека, но даже зная о разнообразии форм жизни на Земле, которое возможно только при избирательной передаче генетических признаков, учёный упорно не желал признавать свою ошибку.

9. Теория приливов Галилея

Галилео Галилей

Галилео Галилей никогда не боялся критики, даже когда знал, что его идеи послужат поводом для нападок и издевательств со стороны представителей ортодоксальной науки и церкви. Самоотверженность исследователя в отстаивании собственных научных взглядов давно стала притчей во языцех, при жизни его вынудили отказаться от некоторых утверждений под угрозой смерти, но позже католическая церковь признала правоту учёного, правда, произошло это через три с половиной столетия после его смерти.

Не умаляя заслуг Галилея перед мировой наукой, стоит отметить, что одно из предположений великого мыслителя не получило научного подтверждения. Галилей пытался объяснить приливы и отливы земных морей вращением Земли вокруг Солнца, однако добыть доказательства этой идеи учёный так и не сумел — просто потому, что их не существовало в действительности. Любопытно, что Галилей знал о гипотезе немецкого учёного Иоганна Кеплера, который объяснял приливы и отливы притяжением Луны и Солнца, но считал его концепцию «легкомысленной».

10. Опечатка Исаака Ньютона

Исаак Ньютон

«Математические начала натуральной философии» Исаака Ньютона считаются одним из величайших научных трудов, тысячи ссылок на выдающуюся работу гениального британского учёного это только подтверждают. На протяжении трёх сотен лет работа Ньютона входит в число самых цитируемых монографий в истории науки, но тем удивительней тот факт, что всё это время «Начала» содержали элементарную математическую ошибку, на которую до недавнего времени никто не обращал внимания.

В одном из разделов «Начал» Ньютон приводит формулу для расчёта массы известных планет, в которой, среди прочего используется величина угла, образованного двумя определёнными линиями. В одних расчётах Ньютон работает с углом величиной 11 угловых секунд, а в другой части этих же вычислений использует угол 10,5 секунд. Надо сказать, ошибка носит формальный характер и никак не сказывается на ценности научных выкладок Ньютона, однако остаётся неясным, каким образом тысячи людей, которые в течение сотен лет штудировали труд британца (среди них были поистине великие умы), сумели проглядеть эту «опечатку»? источник

Для начала стоит разобраться, почему неделя называется «неделей».

Дело в том, что раньше, еще до принятия христианства, неделей называли воскресный день. И был он первым днем недели. Однако позже воскресенье стали считать последним днем, заканчивающим неделю. Почему? Давайте разберемся.

Слово «неделя» произошло от сочетания «не делать», то есть отдыхать. Разумнее все-таки отдыхать после работы (вспомните русскую пословицу «Сделал дело – гуляй смело!»), поэтому самый «лоботрясный» день стал последним. В наши дни начало недели с понедельника регламентируется Международной организацией стандартизации.

Но сначала именно «неделя» (день недели, ставший впоследствии «воскресеньем») начинал семидневник. Судя по всему, прежде неделю (в современном значении) называли не «неделей», а «седмицей» (по-болгарски, кстати, и сейчас «неделя» называется «седмицей»). А потом прозвали седмицу «неделей» (семь дней от недели до недели – от воскресенья до воскресенья).

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЙ ДНЕЙ НЕДЕЛИ

Почему понедельник называется понедельником? Слово «понедельник» образовано от «после недели». Понедельник был первым днем после воскресенья, которое в древности называлось «неделей». Корень слова – понедель. Образовано оно суффиксальным способом (суффикс –ник-).

Почему вторник называется вторником? Вторник – от слова «второй». Второй день после «недели» (нынешнего воскресенья). Заметьте – не второй день недели, а второй после недели. Корень – втор, суффикс – ник.

Почему среда называется средой? Это слово тоже пришло из старославянского (как и «неделя», «понедельник», «вторник»). Имеет общий корень со словами «сердце», «середина». Обратите внимание: среда является серединой недели лишь в том случае, если неделя начинается с воскресенья. Этот день стоит между первыми тремя днями недели и последними. В наше время, когда неделя начинается с понедельника, «среда» не соответствует своему названию.

Почему же среду не назвали «третником» (по аналогии со «вторником») или «третейником» (хотя, по некоторых данным, именно «третейником» и называлась среда в древности)? А вспомните названия пальцев! Тот, что находится посередине, так и называется – средний палец, а не третий или еще какой-нибудь. В давние времена середине придавалось особое значение (не зря ведь «средний» и «сердце» являются однокоренными словами).

Интересно, что и в некоторых других языках день недели «среда» переводится буквально как «середина» (например, на немецком Mittwoch).

Некоторые исследователи утверждают, что среда – это середина не семидневной недели, а пятидневной. Якобы сначала неделя состояла из пяти дней, а потом, в связи с влиянием христианской церкви, в ней прибавилось два дополнительных дня.

Почему четверг называется четвергом? Как и «вторник», слово «четверг» образовано в соответствии с порядковым номером дня недели после воскресенья. «Четверг» образовано от общеславянского слова «четвьртъкъ», которое, в свою очередь, суффиксальным способом образовалось от слова «четвертый». Скорее всего, со временем выпал звук «т» – остался «четверк», а постепенно звук «к» «озвончился», так как он следует за сонорным (всегда звонким) звуком «р». В итоге мы имеем день недели под названием «четверг».

Почему пятница называется пятницей? С пятницей все немного сложнее. Конечно, слово образовано от цифры «пять» (пятый день после начала недели). Но почему не «пятник» или «пятак»? Дело в том, что еще до принятия христианства почиталась славянская богиня Пятница (имеющая отношение к пятому дню). Поэтому пятый день назвали в честь богини именно Пятницей, а не Пятником.

Почему суббота называется субботой? Слово пришло из старославянского языка. Когда-то оно было заимствовано из греческого языка (от греч. Sabbaton). А в греческий язык оно попало из древнееврейского языка (от sabbath – «седьмой день, когда нужно воздерживаться от работы»). Шаббат – так произносится это еврейское слово, означающее буквально «покой», «отдых».

Кстати, слово «шабаш» имеет те же корни, так что «суббота» и «шабаш» – родственные слова. Интересно еще и то, что не только в русском языке название этого дня недели произошло от еврейского «шаббат»: и в испанском, и в итальянском, и во французском языках слово, обозначающее субботу, имеет одно происхождение. Впрочем, и во многих других языках. Объясняется это просто – распространение христианской религии повлияло на словари многих языков.

Почему воскресенье называется воскресеньем? Воскресенье – это слово, как уже было сказано, пришло на смену слову «неделя». Возникло оно, конечно же, после принятия на Руси христианства. Слово является производным от «въскресити». Образовано суффиксальным способом (суффикс –ениj-). Это день, когда, согласно писаниям, воскрес Иисус.

источник

Почему одним кажется, что в современной России не хватает церквей, а другие протестуют против слишком назойливого, по их мнению, миссионерства Русской православной церкви?

Статистика и эксперты-религиоведы свидетельствуют, что ответ на этот вопрос связан не только — и даже не столько — с идеологическим противостоянием общественных групп с разными взглядами на религиозность.

В продолжающемся четвертую неделю конфликте вокруг парка «Торфянка» на северо-востоке Москвы, где в четверг прошел митинг противников строительства в парке храма, многие местные жители подчеркивали, что сами являются православными верующими и не хотят конфликтовать с РПЦ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал стороны конфликта в «Торфянке» к примирению. Активисты по обе стороны «баррикад» его не услышали, но сам призыв можно трактовать как готовность патриарха согласиться с будущим решением суда, назначенного на 31 июля.

В итоге, как и в большинстве других подобных конфликтов, государству приходится решать в «Торфянке» проблемы, которое оно само же и создало — своими волюнтаристскими решениями и преференциями одной конфессии в ущерб другим.

Мифы о храмах

Число православных храмов в России уже приближается к 20 тысячам, а с учетом зарубежных приходов Русской православной церкви Московского патриархата давно перевалило за половину от количества храмов, насчитывавшихся до революции.

Эти цифры во многом противоречит сложившемуся стереотипу о том, что за время советской власти по Русской православной церкви был нанесен столь мощный удар, что ей не стоит и мечтать о восстановлении своего влияния на постсоветском пространстве.

По крайней мере в деле строительства и восстановления храмов РПЦ за последние 25 лет добилась ощутимого прогресса: к 1917 году в Российской империи было около 50 тысяч приходов, на закате Советского Союза в 1987 году насчитывалось всего 6500 действующих церквей, но уже в 2008 году патриарх Алексий II отчитался о том, что число приходов достигло 28 тысяч. Строительство типовой церкви в московском Крылатском напротив ТЭЦ не вызывает протестов местных жителей, если не считать тех, кто раньше выгуливал на этом месте своих собак

Однако статистика не подтверждает и другую точку зрения, которую часто высказывают противники массового строительства православных храмов в Москве и в других регионах: о том, что в последнее время это строительство резко активизировалось и стало чаще вызывать недовольство местных жителей.

Цифры говорят о том, что в 90-е годы церквей в России строили больше, чем сейчас, а в Москве — несмотря на принятую пять лет назад «Программу 200 храмов» — темпы возведения культовых сооружений вовсе не меняются уже последние 20 лет.

И это несмотря на особый статус РПЦ в стране, где церковь по конституции отделена от государства.

Московская аномалия

Религиовед Николай Митрохин, ассоциированный научный сотрудник центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете, предлагает оценивать масштабы строительства церквей в России в процентах от уже действующих приходов — и по его данным, темпы строительства не превышают 2-3%.

Это приблизительно 250-300 храмов ежегодно.

«Темпы снижаются по сравнению с 90-ми и даже 2000-ми годами, но все-таки строительство осуществляется. То есть в Москве каждый год строится 10-12 храмов, эти темпы достаточно стабильны на протяжении последних 25 лет», — утверждает Николай Митрохин.

Тем не менее, ныне действующая московская «Программа 200 храмов» является по-своему уникальной не только для России, но и для стран бывшего Советского Союза.

РПЦ получает помощь от государства или городских властей по всей стране, но только в Москве принята совместная программа строительства храмов, по которой город взял на себя обязательства безвозмездно предоставить землю сразу для двухсот строительных площадок, а также бесплатно подвести к ним коммуникации.

Идея «храмов шаговой доступности» появилась еще при бывшем мэре Юрие Лужкове, официально программа начала действовать с 2011 года, а осенью 2012 года патриарх Кирилл освятил первую церковь, построенную в ее рамках — храм Иоанна Предтечи в Братееве. Храм около метро «Войковская», против которого в 2013 году безуспешно протестовали местные жители, за минувшие два года обзавелся куполами, но на окончательную отделку здания денег пока не хватает

Церковные власти никогда не скрывали, что надеются построить в Москве значительно большее числа храмов, однако взять на себя обязательства на 600 церквей (как просил патриарх Кирилл) московские власти в тот момент не решились.

Николай Митрохин называет принятие «Программы 200 храмов» личной инициативой ее нынешнего куратора, депутата Госдумы Владимира Ресина, который в то время работал заместителем Лужкова и отвечал за строительство.

По мнению эксперта, эта программа стала для Ресина способом сохранения влияния (а возможно, и свободы) в ситуации конфликта прежнего президента России Дмитрия Медведева с Лужковым, в результате которого прежний мэр был отправлен в отставку и его место занял Сергей Собянин.

«Медведев сильно осерчал на Лужкова и его группировку в московской власти. Второй де-факто человек в Москве после Лужкова — Ресин. Там была ситуация, что их вполне могли отдать под суд, начались расследования и прочее. Ресин решил, что есть вариант избежать наказания и сохранить свое влияние на московскую строительную индустрию. Поэтому он договорился с патриархом Кириллом и супругой Медведева Светланой о том, что начинается такая масштабная программа по православному возрождению», — считает Митрохин.

Храмы строятся без государственного финансирования, исключительно на пожертвования, и программа, как признают представители РПЦ, может растянутья на долгие годы, если не десятилетия.

Несмотря на цифру «200» в названии программы, в реальности власти Москвы выделили пока около 150 участков для строительства и пообещали еще столько же, но на территории так называемой «Новой Москвы» — присоединенной к столице в 2012 году части Подмосковья.

И уже в двух десятках случаев строительство храмов на выделенных участках было отменено — из-за протеста местных жителей.

«Застройщик сильнее»

Местные жители зачастую настроены против любого нового строительства, будь то церковь или торговый центр, считает Александр Верховский, глава информационно-аналитического центра «Сова», занимающегося мониторингом конфликтных ситуаций между церковью и обществом.

В этом мнения правозащитника и куратора «Программы 200 храмов» Владимира Ресина совпадают — оба призывают не сводить конфликты вокруг строительства церквей к идеологическому противостоянию.

«Практика трех лет показала, что конфликты, которые возникают вокруг строительства храмов, можно поделить на две части. Первый случай — когда жители недовольны выбором участка под строительство храма: например, он расположен близко к домам, или находится на территории, где люди привыкли гулять и отдыхать», — признал Ресин в интервью «Коммерсанту» осенью 2014 года.

О втором типе протестов Ресин отзывается резко негативно — это «когда конфликт раздувается из ничего активистами, которые даже не являются жителями района».

Однако Александр Верховский отмечает, что разделение конфликтов на идеологические и неидеологические весьма условно: недовольные местные жители все чаще и охотнее находят (и принимают) поддержку со стороны общественных и политических активистов и тем самым вольно или невольно идеологизируют конфликт.

«В 2012 году — на фоне дела Pussy Riot и церковной позиции по протестному движению — у противников строительства появляются более идейно мотивированные союзники, и все это приобретает уже не вполне локальный характер. Хотя до сих пор нет никакого единого движения против строительства церквей – это лишь совокупность разрозненных локальных событий. Но многими участниками они осмысливаются как часть некоего большого конфликта, который они описывают как «клерикализацию», — объясняет Александр Верховский.

Руководитель центра «Сова» скептически относится к перспективам подобного протеста, отмечая, что «застройщик вообще сильнее, чем средний житель».

«В случае с церковью у нее есть некий дополнительный ресурс, которым она, разумеется, пользуется. Административный – и символический все-таки. Потому что есть много людей, которые готовы – даже если они не собираются в эту церковь ходить – выступить в той или иной форме в поддержку строительства храма. Потому что это им кажется важным из каких-то отвлеченных соображений. За торговый центр таких добровольцев не наберется», — отмечает Верховский.

С ним не согласен историк Николай Митрохин, считающий, что исход противоборства вокруг строительства храмов напрямую зависит от сплоченности и массовости протестующих.

«Есть критические, пороговые величины — если собирается 50-100 человек, то скорее всего это строительство будет заблокировано. Ресурса РПЦ не хватает, потому что у РПЦ на самом деле число «боевиков», скажем так, — православных активистов, добровольных или даже нанятых — составляет порядка 50 человек на всю Москву. И когда наступает, что называется, клинч — одна группа против другой — православные, как правило, оказываются в меньшинстве», — говорит Митрохин.

Он, впрочем, признает, что многое зависит и от местных властей, причем не городских, а на уровне префектур. Префект, считающий необходимым поддерживать РПЦ, может «продавить» любое строительство, в то время как занимающие нейтральную позицию чиновники будут склонны идти навстречу местным жителям, предполагает эксперт.

Торфянка и Малиновка

Ситуация в московском парке «Торфянка» может служить примером конфликта, который довольно сложно классифицировать и исход которого по-прежнему не ясен.

Многие активисты подчеркивают, что сами являются православными и считают неправильным считать их протест «идеологическим».

«Жители протестуют против строительства в парке. К нам приезжали разные депутаты, экологи, юристы, теперь к нам подключаются еще некоторые политические силы и, наконец, у нас такими большими силами решили провести большой митинг», — рассказал Русской службе Би-би-си один из противников строительства храма Артур Макаров.

Пока обе стороны противостояния — местные жители и так называемые «православные активисты», часть которых причисляет себя к движению «Сорок сороков» — продолжают круглосуточно дежурить у выделенного под строительство церкви участка.

По словам Макарова, он и другие недовольные местные жители успели быстро заблокировать стройку, так что на площадку даже не успели завести строительную технику.

Но протестующие подчеркивают, что конфликт далек от разрешения — префект округа лишь приостановил строительство, а суд о законности выделения участка перенесен на 31 июля.

В активе противников строительства есть и решение Бабушкинской межрайонная прокуратура, признавшей нарушения в процедуре согласования участка под храм с местными жителями в 2012 году.

«Самое главное для защиты парка — это привлечение внимания средств массовой информации, — признает Артур Макаров. — Мы хотим еще раз напомнить о себе, сказать, что такая проблема действительно существует, она никуда не делась. Потому что некоторые СМИ представляют конфликт исчерпанным. Это на самом деле не так».

В четверг на митинг противников строительство пришло около 500 человек, в паре десятков метров от них — в «лагере» защитников строительства — было около 100 человек, и еще пара десятков полицейских патрулировала «разделительную полосу», чтобы не допустить столкновений конфликтующих сторон.

Похожая история — только без круглосуточного дежурства активистов — параллельно развивается в Санкт-Петербурге, где посреди парка «Малиновка» на проспекте Косыгина власти разрешили строить огромный собор святых Жен-Мироносиц высотой 67 метров.

Впрочем там местным жителям, несогласным со строительством, удалось получить поддержку губернатора, и ожидается, что Законодательное собрание Петербурга вскоре отменит собственное решение о переводе участка в зону деловой застройки — и законных оснований строить в парке «Малиновка» снова не будет. Собор, как сообщает портал «Фонтанка», будут сооружать поблизости, в трех кварталах от парка.

Однако ситуацию в парке «Малиновка», где город встал на сторону местных жителей, можно назвать скорее нетипичной для Петербурга, власти которого постепенно расширяют сотрудничество с РПЦ.

Церковные власти считают необходимым строительство в городе не менее 100 храмов — не намного меньше, чем планируется в Москве.

О планах, подобных московской программе, в Петербурге пока не объявлялось, но за последнее время в пользование РПЦ было безвозмездно передано сразу пять земельных участков.

По мнению Николая Митрохина, протесты против строительства храмов в России отнюдь не единичны, но лишь некоторые привлекают внимание СМИ.

«Из Питера, например, раз в два-три месяца видны сообщения, что там протестуют, в Москве то же самое — против «Программы 200 храмов» постоянные выступления. В российской провинции тоже достаточно много их. В Орле, например, блокировали строительство кафедрального собора на месте парка в центре города. Это распространенное достаточно явление — другой вопрос, что федеральные медиа этого практически не замечают», — сетует историк Николай Митрохин.

«Это дурно выглядит»

Митрохин подчеркивает, что решения о строительстве новых зданий для религиозных организаций нигде не выдаются легко.

«В частности в той же Германии участки под строительство новых религиозных организаций выделяются вдоль железнодорожных путей или в промышленных зонах. Местное население как правило не любит ничего нового и ничего религиозного. Поэтому попытки провести на уровне округа референдум по вопросу «а давайте мы здесь откроем новый храм экзотичной новой религиозной конфессии» — практически всегда оканчиваются неудачей. А вот выкупить где-то в индустриальной зоне землю и построить там — это вполне реалистично», — объясняет Митрохин.

В больших городах количество мусульман увеличивается, причем за счет людей, которые склонны чаще ходить в мечеть, чем традиционные городские жители. А мечеть не построишьАлександр Верховский, правозащитный центр «Сова».

В России, по его словам, такой подход пока невозможен, так как власти предпочитают сами определять, где кому строить и строить ли вообще.

«Можно сказать, что в Татарстане такой диспропорции нет, а в Москве она совершенно очевидна, — подтверждает Александр Верховский из правозащитного центра «Сова». — И да, представители тех религиозных объединений, которые в зданиях нуждаются, но не могут их построить, чувствуют себя обиженными. Самый простой пример — это мусульмане, которым определенно недостаточно. В больших городах количество мусульман увеличивается, причем за счет людей, которые склонны чаще ходить в мечеть, чем традиционные городские жители. А мечеть не построишь. В Москве это совсем беда. Конечно, это дурно выглядит».

При этом Александр Верховский уверен, что московские власти были бы только рады строительству новых мечетей — но не могут преодалеть всё тот же протест местных жителей, на этот раз направленный против мусульман.

Николай Митрохин обращает внимание на то, что и у протестантов в Москве проблема с помещениями для богослужений стоит не менее остро, чем у мусульман.

«Например, у нас в Москве протестантов численно не меньше, чем православных. Тех, кто реально ходит в церкви. Но протестантам строиться не дают. То же самое с мусульманами — острейшая проблема. В Москве нужно не меньше сотни мечетей, а их реально пять», — отмечает эксперт.

По его словам, протестантские общины по всей России вообще очень многочисленны.

«Я уверен, когда в России все-таки наступит демократия, общественное мнение обнаружит, что в стране много крупных неправославных общин и у всех них тоже есть свои интересы. Если мы возьмем типичный российский город, то неизвестно ещё, кого больше — приходящих на богослужение по воскресеньям в православные или протестантские храмы. Скорее будет больше протестантов, чем православных. Это по всей России. Причем за Уралом это в гораздо большей степени, чем до Урала», — отмечает Митрохин.

Без запроса снизу

Хотя православная церковь в России почти наполовину восстановила число разрушенных в СССР приходов, эксперты уверены в том, что вернуться к прежнему уровню религиозности в обществе невозможно.

И это никак не связано с количеством храмов.

Храмы, открытые в селах и деревнях в 90-е и начале 2000-х годов, сейчас проще закрыть, чем поддерживать их существование — из-за сокращения сельского населенияНиколай Митрохин, историк

«Дело даже не в религиозности как таковой, которая, понятно, гораздо меньше, чем была в предреволюционной России, — уточняет Верховский. — А в том, что характеристики этой религиозности изменились. Грубо говоря, средний дореволюционный православный гораздо чаще ходил в церковь в принципе. Он от этого не лучше православный и не хуже. И это не только про Россию, это про весь современный мир: люди меньше ходят в церковь, а также в синагогу, в мечеть и прочие места. Они предпочитают проявлять свою религиозность иначе».

Николай Митрохин согласен с такой точкой зрения.

«В большинстве стран вопрос [о строительстве новых храмов] не стоит, потому что уровень религиозности падает и недостаточно верующих для того, чтобы обслуживать и существующие храмы, то есть наполнять, финансировать и поддерживать их существование. Кстати, в России та же проблема наблюдается на уровне провинции, потому что храмы, открытые в селах и деревнях в 90-е и начале 2000-х годов, сейчас проще закрыть, чем поддерживать их существование — из-за сокращения сельского населения. Такие примеры в России уже есть — когда закрывали православные церкви», — уверен Митрохин.

В России новой и дореволюционной принцип строительства новых храмов, на первый взгляд, один и тот же: государство оказывает помощь и обеспечивает преференциями, но в основном это делается на пожертвования.

Однако пропорции помощи и пожертвований тогда и сейчас существенно разнятся.

По мнению экспертов, в дореволюционной России был значительный запрос «снизу».

«А сейчас этот запрос снизу не то чтобы отсутствует, он, конечно, присутствует, но платежеспособный запрос снизу как-то не очень себя проявляет. И это тоже вряд ли скоро изменится», — полагает Александр Верховский.

В то же время помощь государства увеличилась в разы — если иметь в виду рыночную стоимость предоставляемых РПЦ бесплатно земельных участков. Без этой поддержки, уверены Верховский и Митрохин, никакая «Программа 200 храмов» в Москве была бы просто невозможна.

источник

В настоящем космосе полно всякой поражающей воображение всячины, которая гораздо интереснее порождений фантазии сценаристов. Если знать, куда смотреть, вы запросто можете обнаружить вещи вроде тех, что вошли в наш хит-парад космических странностей.

6. Алмазная планета

Порой создаётся впечатление, что писатели и сценаристы способны нафантазировать от силы штук пять разных типов планет. Считайте сами: ледяные планеты (яркий представитель – планета Хот из «Звёздных войн»), лесные планеты (Пандора из «Аватара»), пустынные планеты, вулканические планеты. Ну, ещё парочка-другая найдется.

А между тем, учёные исследовали уже около 700 настоящих планет, находящихся за пределами нашей солнечной системы, и некоторые из них могли бы стать находками для любого сценария. Взять хотя бы PSR J1719-1438 b – удивительную планету, которая не имеет ничего общего со всей этой каменно-газовой шушерой. Потому что она в прямом смысле сделана из алмаза.

Как такое возможно?

Планета-алмаз, которую по слухам не прочь был бы прикупить шейх Дубая, когда-то была частью двойной звезды. Большая из звёзд-близнецов взорвалась, превратившись в сверхновую. В результате взрыва от звёздной парочки остались пульсар и белый карлик. Причём карлик стабилизировался как раз на нужном расстоянии от брата, чтобы родич смог присвоить остатки материи, но достаточно далеко, чтобы сохранить углеродное ядро.

А, как известно, углероду нужно всего ничего, чтобы превратиться в алмаз – достаточно нужного сочетания температуры и давления. В этом конкретном случае условия совпали, и бывшая звезда затвердела, кристаллизовавшись в драгоценность планетарного масштаба. Даже удивительно, что человечество до сих пор не сплотилось в едином порыве для единой цели: приволочь эту крошку к нам домой любой ценой.

5. Гигантское дождевое облако

Вот ещё то, чего вы никогда не увидите в фильмах про космос: вода. Во всяком случае, у «Тысячелетнего сокола» не было дворников на лобовом стекле, а огромный дисплей «Энтерпрайза» не заволакивало туманом от того, что корабль пролетал через космическое облако. Да если бы вы увидели такое в фантастическом фильме, вы бы сразу возмутились: «Эй, да эти ребята вообще когда-нибудь бывали в космосе?!».

Но не спешите с выводами: учёные нашли самое большое скопление водяного пара во Вселенной – огромную космическую тучу, дрейфующую в мировом пространстве. И да, когда мы говорим «огромную», мы не имеем в виду «размером с Тихий океан». Мы говорим о размерах в 100 000 раз превышающих размеры нашего Солнца и об объёме в 140 триллионов раз больше, чем все земные запасы воды.

Как такое возможно?

Грандиозных размеров водяное облако находится в 10 миллиардах световых лет от нас, так что вряд ли следующее поколение космонавтов полетит к нему с ластами и шапочками для плаванья наготове. Но всё же у учёных есть объяснение этому явлению, они предполагают, что в центре облака засела массивная чёрная дыра, пожирающая всё вокруг. Но вместо того, чтобы выбрасывать энергию, как делают все порядочные чёрные дыры, эта почему-то испускает водяной пар. Учёные ещё не поняли, как именно она это делает и почему. Так что может оказаться, что никакой чёрной дыры нет, а в центре облака скрывается галактических масштабов аквапарк.

4. Космические молнии

Учёные давно выяснили, что молнии – не уникальное для Земли явление. Например, их регулярно наблюдают на Марсе и на Сатурне. Но до недавнего времени не было известно, что молнии могут возникать не только в атмосфере планет, но и прямо посреди космического Ничего, причём мощность таких разрядов равняется триллионам земных молний.

Потрясающий воображение электрический разряд был обнаружен рядом с галактикой 3C303 – длина этой «молнии» оценивается в 150 000 световых лет, на 50% длиннее Млечного пути.

Как такое возможно?

Как и большинство самых крутых космических явлений, этот разряд вызван примадонной вселенской сцены чёрной дырой. Астрономы предполагают, что сверхмассивная чёрная дыра, находящаяся в центре 3C303, имеет необычайно сильное магнитное поле, которое в свою очередь генерирует электричество, создавая этот крупнейший электрический выброс, зафиксированный нами во Вселенной.

3. Холодная звезда

То, что Солнце очень горячее мы знаем практически с пелёнок, но насколько оно горячее выясняем позже. Температура его поверхности составляет примерно 6000 градусов по Цельсию, а температура короны, верхней части солнечной «атмосферы», может доходить до нескольких миллионов градусов.

Но неутомимые учёные выяснили, что не все звёзды настолько горячи. Сначала они нашли звезду всего на 20 градусов горячее чашки кофе – температура светила под названием CFBDSIR 1458 10b всего 97 градусов Цельсия. А пятью месяцами позже астрономы обнаружили ещё одну звезду с курортными условиями: по звезде WISE 1828+2650 вполне можно прогуливаться в шлеме и шортах, температура её поверхности всего-то 25 градусов Цельсия.

Как такое возможно?

WISE 1828+2650 является частью небольшой группы холодных звёзд, известных как коричневые карлики. Эти ребята начинают свою жизнь как нормальные звёзды, но изначально не имеют достаточной массы. Фактически они настолько малы, что запаса вещества в них хватает только на то, чтобы едва-едва поддерживать синтез водорода, в результате которого нормальная звезда излучает свет и тепло. Прямо скажем, этих бедолаг всё ещё считают звёздами только из сочувствия.

2. Звезда в 1500 раз больше Солнца

Самое сложное, с чем мы сталкиваемся в наших попытках понять что-либо о космосе, это представить масштаб – вообще-то, человеческое воображение попросту боится космического размаха.

Солнце в 109 раз больше Земли, и, если взять суммарную массу всех объектов нашей солнечной системы, то на его долю придётся 99%, и это даже с учётом гиганта Юпитера! Но всё же в сравнении с другими звёздами нашему светилу место в младшей группе детского сада, настолько оно мало.

А теперь представьте себе звезду, которая больше Солнца настолько, насколько оно больше нашей планеты, и умножьте этот размерчик на пять. Впрочем, даже если получившуюся звезду развернуть во весь ваш монитор, то и тогда сравнить её с Солнцем не удалось бы. Ведь вся наша солнечная система оказалась бы меньше одного пикселя!

Но что же это за звезда такая? Встречайте: VY Большого пса, красный гипергигант с диаметром примерно 2,9 миллиарда километров. Звезда настолько огромная, что её собственному свету потребовалось бы 16 часов, чтобы облететь вокруг такой громадины.

Как такое возможно?

«Гипергигант», конечно, круто звучит, но на самом деле это просто очень большая звезда. Хотя выдающаяся не только в плане размера, но и в плане светимости – её яркость в миллионы раз превышает яркость нашего Солнца. Почему и как именно эту звезду разнесло до таких габаритов, никто пока не знает.

1. Колоссальный пузырь из начала времен

Ещё в школе нам объяснили, что мы постоянно путешествуем во времени. Потому что даже солнце в небе – это образец восьмиминутной давности, и каждый раз, поднимая голову вверх, мы смотрим в прошлое. И чем мощнее становятся наши телескопы, тем более давнее прошлое Вселенной мы можем разглядеть. И там находятся порой удивительные вещи.

Например, вот такая штука. Гигантских размеров газовый пузырь длиной в 200 миллионов световых лет. Он находится так далеко, что свету нужно 12 миллиардов световых лет, чтобы добраться оттуда до нашего захолустья, так что штуковина, которую мы наблюдаем, сформировалась всего через пару миллиардов лет после Большого взрыва.

Внутри каждого из «щупалец» этой раскинувшейся в космосе реликтовой кракозябры находятся галактики и газовые облака, некоторые из них длиной в 400 000 световых лет. Галактики эти плотно стиснуты внутри гигантской структуры, среднее расстояние между ними в 4 раза меньше, чем между большинством галактик во Вселенной. Круто, не правда ли? Но при всей его уникальности, учёные дали этому образованию совершенно непримечательное название «галактический протокластер EQ J221734.0+001701».

источник

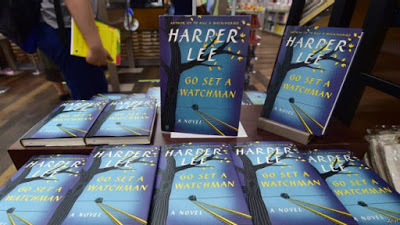

Второй роман американской писательницы Харпер Ли «Пойди поставь сторожа» (Go Set a Watchman) вышел в мировую продажу во вторник, не исключено, что в будущем читатели еще услышат о других произведениях автора.

Харпер Ли обрела мировую известность после публикации в 1960 году ее первого и до сегодняшнего дня единственного романа «Убить пересмешника», принесшего ей Пулитцеровскую премию. Всю жизнь она избегала публичности, почти не давала интервью и никогда не публиковалась больше. Ее единственный роман принес ей не только высшие гражданские награды США, но и был признан американскими читателями лучшим романом столетия.

Сейчас 89-летняя писательница живет в доме для престарелых и прикована к инвалидной коляске. В связи с возрастом у писательницы частично потерян слух и зрение.

Информация о том, что в скором времени будет опубликована ее вторая книга, появилась ранее в этом году. Как рассказала в эфире телеканала PBS адвокат писательницы Тоня Картер, именно она обнаружила рукопись романа в банковском сейфе и инициировала его публикацию. По ее словам, Харпер Ли была удивлена находке и признала существование законченного романа, который она назвала «родителем» «Убить пересмешника».

Критики, которым уже удалось познакомиться с текстом романа, обнаружили, что два произведения писательницы объединяют не только герои, но и порой дословные совпадения текста. В 1957 году Харпер Ли отправила рукопись «Пойди поставь сторожа» издателю, но она была отвергнута с рекомендацией лучше проработать и создать роман на основе детских воспоминаний героини Джин-Луизы Фитч. В результате рукопись была значительно переработана и стала нашумевшим романом «Убить пересмешника».

Новый роман, как и его предшественник, поднимает проблемы расового неравенства, повествуя о возвращении из Нью-Йорка взрослой Джин-Луизы Фитч в родной городок Мейкомб (штат Алабама). Главным открытием и разочарованием для 26 летней женщины становится то, что идеализированный ею отец адвокат Аттикус Фитч оказывается расистом и сторонником расовой сегрегации.

Как предупредила Картер накануне выхода издания в продажу: «те, кто ждут блестящего повествования „Убить пересмешника“, могут быть разочарованы новой книгой, поскольку, хоть она и является законченным произведением, она не подвергалась редакции. Это именно то, что она (Харпер Ли) написала».

Несмотря на то, что преклонный возраст автора и факт, что она никогда не публиковалась больше после успеха своей первой книги, побуждает некоторых усомниться в том, что публикация была осуществлена с ее согласия, ее близкий друг историк Вейн Флинт (Wayne Flynt) не исключает, что в будущем могут выйти еще по меньшей мере две других книги писательницы.

источник

Писатели-фантасты с давних времен выдвигают разные версии того, как будут выглядеть пришельцы из космоса. Каких только образов не придумано: от разумных рептилоидов до камнеедов на кремниевой основе. Но вполне возможно, что реальность превзойдет самые безумные фантазии.

В начале 2000-х годов, во время одного из рутинных мониторингов 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС с помощью робота, инспекторы обнаружили на внутренних стенках саркофага странный черный налет, которого раньше не было. Пробы черного налета, взятого роботом, были отправлены в лабораторию, откуда пришли удивительные результаты: при ближайшем рассмотрении этот налет оказался живым существом, а именно плесеньюCladosporium sphaerospermum.

Радикальный черный цвет ей придавал пигмент меланин, тот самый, который делает белокожих людей загорелыми (а негров — черными). У ученых возникла гипотеза, что грибок «загорел» с теми же самыми целями, что и люди, — для защиты от излучения, тем более что на протяжении предыдущих пятнадцати лет ученые киевского Института микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного НАН Украины изучали колонии грибков с повышенным количеством меланина, обитающих в почвах вокруг саркофага. Однако на самом деле все оказалось куда удивительнее.

Чернобыльские грибочки

В 2007 году группа исследователей из Нью-Йоркского медицинского колледжа им. Альберта Эйнштейна под руководством профессора ядерной медицины и радиохимии Екатерины Дадачевой опубликовала в научном журнале PLOS One статью «Ионизирующее излучение меняет электронные характеристики меланина и ускоряет рост меланизированных грибков» с поистине сенсационными выводами. Ученые экспериментировали с содержащими меланин грибками Wangiella dermatitidis, Cryptococcus neoformans и теми самыми «чернобыльскими» Cladosporium sphaerospermum — и обнаружили, что они не просто сопротивляются вредному влиянию ионизирующих излучений, но и растут под воздействием радиации намного лучше, чем без нее!

Повышение уровня радиации в 500 раз вызывало трехкратное ускорение прироста биомассы (по сравнению с необлучаемыми или немеланизированными грибками этих же видов). А «чернобыльские» Cladosporium sphaerospermum показали еще более интересный эффект: радиация ускоряла их рост даже в условиях, когда было ограничено количество питательных веществ. Однако поначалу было не ясно, научилась ли плесень использовать гамма-излучение, как растения свет — для фотосинтеза (точнее, радиосинтеза), или просто использует энергию ионизации для ускорения обычного гетеротрофного питания.

Чарльз Турик,

научный сотрудник Национальной лаборатории Саванна-Ривер и адъюнкт-профессор биологического факультета Университета Клемсона в Южной Каролине:

«Работа по изучению взаимодействия меланина с гамма-излучением, в процессе которого пигмент умудряется самовосстанавливаться, дает надежды на разработку в будущем материалов, способных защищать от радиации на основе совершенно новых принципов. А в перспективе — почти вечных источников питания для преобразования ионизирующей радиации в электрическую энергию».

Вкусная радиация

Плесень немедленно начали нещадно мучить во многих научных лабораториях, и похоже, что ученым все-таки удалось выбить из нее чистосердечное признание. Как показывает опубликованное в 2011 году в журнале Bioelectrochemistry исследование американской Национальной лаборатории Саванна-Ривер «Гамма-излучение взаимодействует с меланином, изменяя его окислительно-восстановительный потенциал, и производит электрический ток», хитрый грибок, по-видимому, все-таки умудряется использовать энергию радиации, хотя подробности происходящих при этом молекулярных процессов все еще остаются неизвестными.

К звездам

Если эти выводы подтвердятся, то кроме далеко идущих последствий (и фундаментальных — в области биологии и радиохимии, и вполне прикладных — в области материаловедения) это может перевернуть наше понимание такой области, как дальние космические путешествия.

Ведь это открытие фактически вычеркивает из списка необходимых предпосылок для высокоразвитой жизни такое требование, как нахождение в зоне обитаемости.

Серьезные сомнения относительно этих аспектов начали появляться уже давно, особенно после открытия экосистем вокруг «черных курильщиков» — гидротермальных источников на дне океана. Там, в вечной тьме, невозможен фотосинтез, поэтому основу пищевой цепочки составляют бактерии, осуществляющие хемосинтез. Энергию бактерии получают, окисляя выбрасываемые из источника химикаты, например сероводород. Именно такие экосистемы имеет смысл искать в подледных океанах Европы (спутника Юпитера).

Однако ограничение хемосинтеза очевидно: химическое топливо (даже такое невкусное, как сероводород) имеет неприятную особенность быстро заканчиваться — иногда куда быстрее, чем несчастные жители успеют эволюционировать и изобрести коммунизм, электрификацию или хотя бы ракеты, дабы сбежать, пока не поздно. Не говоря уже о том, что для гидротермальных источников необходима вулканическая активность, которая не всегда наличествует: на Европе, скорее всего, она есть, а вот на Марсе — нет. Радиация же вообще не требует наличия планеты!

Живые корабли

Такие рассуждения приводят нас к концепции «живого корабля». Одна из наиболее известных ее иллюстраций — Lеxx из одноименного фантастического сериала, где показаны преимущества данного подхода, в частности — способность к самовосстановлению и размножению. Как видим, природа уже предприняла шаги в правильном направлении. Клетки грибов оснащены хитиновой оболочкой, а это в умелых руках отличный структурный материал (ракообразные, насекомые и арахниды не дадут соврать).

Космонавтам будущего может весьма пригодиться стройматериал, способный самостоятельно чинить себя при повреждениях, размножаться спорами, достраивать новые секции из космического мусора и отходов прямо на лету и еще ко всему прочему кормить экипаж (если часть производимой биомассы будет съедобна). И даже брать на себя медицинские функции за счет естественной антибиотической активности — а это совсем нелишне, если ближайшая аптека с пенициллином осталась в световых годах за кормой! Вот только будут ли командовать таким кораблем люди… или эволюционировавшая плесень, в мицелии которой пока дремлют задатки покорителя космоса?

источник