Архив за месяц: Ноябрь 2014

Сейчас, по мнению историков, не более 10% населения столицы можно называть «коренными москвичами». Антропологи заявляют, что коренных москвичей и вовсе не осталось. Вопрос непростой, поскольку нет ясности даже в самом этом термине.

Коренной – некоренной

Результаты социологических опросов среди жителей Москвы выявляют совершенно разное представление о термине «коренной москвич». Для кого-то коренной москвич отличается от некоренного по внешности и уровню интеллекта, а кто-то его особенности находит в воспитании и культуре.

Но большинство все же пытается выявить коренного москвича по количеству поколений, проживавших в Москве. Но если, по мнению одних, чтобы стать «коренным» достаточно самого факта рождения в столице, то на взгляд других в роду должно быть не меньше шести поколений москвичей.

Однако есть респонденты, для которых подобные высчитывания чистой воды шовинизм.

«Москвича достаточно просто узнать по характерной речи. В нем чувствуются определенная вальяжность, самодовольство и уверенность в себе», – говорит журналист Артемий Троицкий. А по мнению сатирика Виктора Коклюшкина коренной москвич «по всем вопросам имеет свое суждение, любит поучать, но в то же время это контактный и жизнерадостный человек».

Сотрудники Института этнологии и антропологии РАН отмечают, что Москва была городом мигрантов с древних времен. Если принять во внимание, что столица постоянно пополнялась за счет приезжих, то понятие «коренной москвич» во многом теряет свой смысл. В Мосгорстате и ГУВД говорят, что у них нет данных о количестве коренных москвичей. Более того, власти заявляют, что статуса «коренной» официально не существует.

Родословная москвичей

Многочисленные археологические находки показывают, что первый человек на территории современной Москвы появился в эпоху неолита. Но более активно эту землю стали заселять с конца I тысячелетия н. э.: сначала финно-угорские народы – мордва, марийцы, удмурты и финны, а затем славянские племена вятичей и кривичей.

Собственно, Москва, по мнению этнолога Александра Пестрякова, это финно-угорское слово, что в переводе означает «медвежья речка».

Со второй половины XII века через Андрея Боголюбского в Москву перебираются жители Среднего Приднепровья, а уже через столетие Москва и ее окрестности становятся центром притяжения населения различных регионов Руси.

В этом свою роль сыграло выгодное географическое положение города, находящегося на перекрестке водных и сухопутных путей, и политика московских князей, направленная на подчинение окрестных земель.

Периодически Москву захлестывали волны миграций, которые интенсивно увеличивали и перемешивали состав городского населения. Во время нашествия Батыя на Владимиро-Суздальское княжество жители разоренных земель активно стали переезжать в Москву. А после подчинения Новгорода Иваном Грозным в столицу потянулись тысячи новгородцев.

Были в истории Москвы и периоды демографического упадка. Так, губительной для населения Москвы стала опричнина 1560-70-х гг., резко сократилось количество жителей столицы в период неудачной для России Ливонской войны (1558-1583) и во время Смуты (1598-1613).

Помимо мигрантов из России в Москву постоянно приезжали европейцы – литовцы, поляки, немцы, шотландцы, голландцы. Большие волны их переселения пришлись на времена Ивана IV, Петра I и Екатерины II.

Знаменитый манифест Екатерины II от 25 октября 1762 года о «дозволении иностранцам въезжать и селиться в империи» серьезно повлиял на демографию не только России, но и Москвы. Некоторые немцы, которым для поселений выделяли Поволжские степи, так и не доезжали до места назначения, оседая в столице.

С 1861 года после отмены крепостного права в Москву стали приезжать крестьяне. В городе они становятся ремесленниками и торговцами, пополняя среду мещан. Москву конца XIX столетия смело можно назвать интернациональным городом: по данным царской полиции 20% населения столицы были «не русскими».

Безумный век

XX век коренным образом преобразовал демографическое лицо столицы. Это было время, когда активный рост населения чередовался с не менее активным его сокращением.

Заметно уменьшилось количество жителей Москвы во время Гражданской войны – многие погибли, умерли от голода или уехали в деревню, чтобы как-то прокормиться. Это время – первая большая волна эмиграции за рубеж, когда столицу покинуло значительное количество населения, не принявшего Советскую власть.

Жизни около 375 тыс. москвичей унесла Великая Отечественная война. Вскоре после страшной войны началась самая длительная волна эмиграции, которая продлилась, по мнению социологов, вплоть до распада СССР.

Особенно активно москвичи выезжали за рубеж в перестроечный период. Жители Белокаменной составили более 20% общероссийской численности населения, покинувшего страну.

Тем не менее, весь послевоенный период Москвы отмечен демографическим подъемом. К примеру, если в 1956 году количество жителей столицы составляло 4 839 000 человек, то к 1991 году эта цифра увеличилась почти вдвое – 9 017 415 жителей. Такие показатели объясняются не только естественным приростом населения, но и постоянной миграцией.

Целый ряд отраслей экономики, в частности, строительство, легкая промышленность, транспорт не могли обеспечиваться рабочей силой за счет москвичей или жителей пригородов. Для проблемных отраслей устанавливались квоты (лимиты), по которым из различных регионов страны в столицу привлекалась дополнительная рабочая сила. Например, на некоторых строительных объектах москвичами были только прорабы. За рабочими мигрантами с тех времен закрепилось пренебрежительное название – «лимита».

«Кодекс москвича»

В 1990-е и 2000-е годы Москву захлестнула очередная волна миграции – самая мощная в истории города. В столицу России в поисках лучшей жизни потянулись выходцы из бывших Союзных республик, но особенно активно из Средней Азии и Закавказья. Так, между двумя переписями населения столицы 1989 и 2002 годов количество азербайджанцев выросло в 5 раз, чеченцев – в 7 раз, таджиков – в 12! Также отмечен резкий прирост вьетнамцев и китайцев. В некоторых районах Москвы доля «нерусского» населения превышает отметку в 30%.

Все это порождает не только рост уровня преступности, но и соответствующее отношение к мигрантам у тех, кто считает себя коренными москвичами. Озабоченные этой проблемой власти столицы пытаются найти пути ее решения, но пока безуспешно. Последнее время к сотрудничеству они активно привлекают представителей национальных диаспор. В их совместных планах создание документа – «кодекса москвича», который бы разъяснял приезжим правила и нормы поведения в мегаполисе.

Глава Комитета межрегиональных связей и национальной политики Москвы Михаил Соломенцев объясняет, что «Москва – город, жизненный уклад которого базируется на русских культуре и традициях, сложившихся веками, и все, кто приезжает сюда жить, должны с этим считаться».

Впрочем, представители диаспор хоть и соглашаются с этим, все же замечают, что от некоторых традиций нельзя отказаться. Представитель белорусской общины Екатерина Юркевич считает, что такой свод норм не должен ущемлять права национальных меньшинств. «Если разрешена одежда субкультур, то одежду культур национальных тем более нельзя запрещать», – замечает она.

В дискуссиях властей и представителей диаспор снова всплывает ключевой вопрос: «А кто такой москвич?». Сегодня московское правительство делает акцент на толерантности и уважительном отношении к национальным и религиозным традициям, настаивая на том, что Москва всегда была и будет многонациональным городом. Понятие «коренной москвич» теперь не несет в себе принципиального значения. Полноправным москвичом может считаться любой, кто приехал в столицу России на постоянное место жительства.

Источник

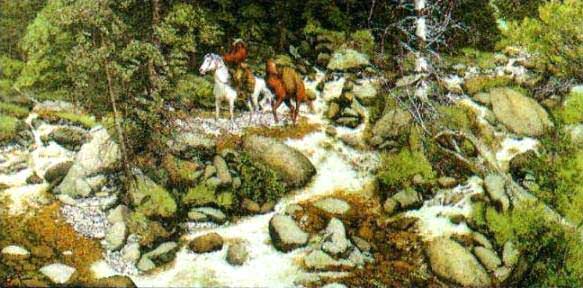

Вы видите лягушку и лошадь на этом изображении?

Обманом зрения называют такие эффекты зрительного восприятия, которые возникают непроизвольно или сознательно у человека наблюдающего определенные изображения.

Такие эффекты называют также оптическими иллюзиями – ошибками зрительного восприятия, причиной которых являются неточность или же неадекватность процессов, происходящих при непознаваемой коррекции зрительных образов. Кроме того, в процессе возникновения оптических иллюзий также принимают участие физиологические особенности органов зрения и психологические аспекты визуального восприятия.

1. При первом взгляде, сколько цветов вы видите? Некоторые увидят 3 или даже 4 цвета, но на самом деле их только 2 – зеленый и красный! Люди обычно думают, что здесь два оттенка красного, но он только один. Присмотритесь, и вы увидите на одной стороне квадрата красные квадратики окружены белыми, а на другой стороне – зелеными квадратиками. Из-за такого расположения квадратиков вы видите «иллюзию» разных цветов. Так как белый по сути не является цветом (научными терминами это присутствие всех цветов), мы можем смело сказать, что здесь присутствуют только 2 цвета!

2. Всмотритесь в четыре черные точки в центре изображения около 30-60 секунд. Потом быстро закройте глаза и повернитесь к чему-то яркому ( к лампе или к окну). Вы должны увидеть белый круг с изображением внутри.

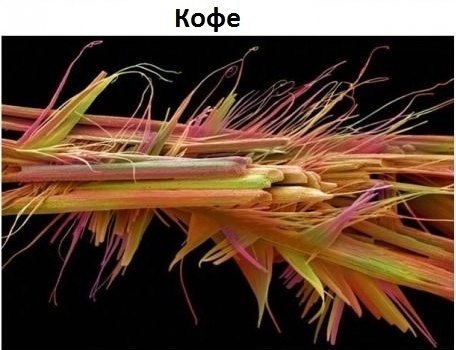

3. Видите ли вы лицо в этой куче кофейных зерен? Не спешите, оно действительно там.

4.На этой картинке должно быть 11 лиц. А сколько лиц видите вы?

Источник

Крапива – одно из самых распространенных растений на Земле, она известна на всех континентах кроме Антарктиды и насчитывает около 60 родов и более 1000 видов. В народе говорят: «Где поселится человек, там появится крапива». Нам более всего известны два вида крапивы – крапива двудомная и крапива жгучая. В научной медицине используется крапива двудомная, в народной медицине, наоборот, более широкое применение получила крапива жгучая.

В крапиве содержатся витамины: В, С, Е, К и каротины. Аскорбиновой кислотой наиболее богаты очень молодые весенние побеги. Листья содержат большое количество крахмала, сахаров, дубильных веществ, органических кислот. Богата крапива и хлорофиллом, содержащим магний. Крапива — одно из немногих растений, богатых кальцием.

А еще она обладает желчегонным и противовоспалительным действием, тонизирует нервную систему и способствует ускорению восстановительных процессов в слизистой желудка. К тому же содержащийся в крапиве хлорофилл нормализует обмен веществ, улучшает деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В общем — просто чудо-трава какая-то, эта крапива. Но некоторым все-таки не стоит ею злоупотреблять.

Сочетание витаминов и солей железа, содержащихся в крапиве, способствует увеличению количества гемоглобина и числа эритроцитов в крови. Так что тем, кто страдает варикозным расширением вен или тромбофлебитом, недавно перенес инсульт или инфаркт, не стоит объедаться крапивой. Свойство этого растения повышать свертываемость крови тут оказывается вовсе не полезным. От греха подальше стоит держаться и аллергикам. Ну и беременным тоже придется обойтись без этой чудо-травы.

Как выбрать

Особо богатой витаминами и полезными веществами считается крапива двудомная (высота от 70 см, листья крупные, продолговатые, у основания сердцевидные, по краям крупнозубчатые). Встречается она в нашей стране практически под каждым забором (за исключением разве что северных). Собирай крапиву не у заборов и дорог, а в лиственных лесах, по берегам водоемов, оврагов. И только молодую! Внимательно смотри, не подъел ли ее кто-то до тебя, не оставил ли на ней свои экскременты. Увядшие или пожелтевшие листья могут быть признаком болезни растения — такие тоже обходим стороной. И если уж сорвал крапиву, то съешь ее в течение полутора часов, иначе листья увянут и потеряют свою свежесть.

Крапива очень раннее растение. Это самая богатая витаминами и микроэлементами зелень не только полезная, но и вкусная. Листья и молодые побеги крапивы издавна употребляют для приготовления супов, пюре, салатов.

Это могут быть незатейливые щи из крапивы с овощами, приправленные сметаной и вареным яйцом. Готовить супы следует без длительной варки, которая непременно разрушит часть столь важных весенних витаминов.

Лучше листья крапивы есть свежими — в салатах. А чтобы не «ожечься» их следует ошпарить или слегка подвялить. Особенно ценна крапива весной, ее молодые листочки добавляют в салаты, как основную зеленую массу. В Закавказье крапиву солят и используют как приправу к мясу, в Дагестане делают начинку для пирожков, в Грузии измельчают в кашицу и заправляют уксусом, растительным маслом, солью и перцем. Сухие листья крапивы жгучей можно добавлять в муку при выпечке полезного хлеба – 1 часть крапивы на 4 части муки.

Вашему вниманию представляем несколько рецептов из крапивы.

Крапивное масло

Две столовые ложки мелко нарубленных или пропущенных через мясорубку листьев крапивы смешайте со 100 г мягкого сливочного масла. Добавьте по вкусу немного тёртого хрена. Намазав этим маслом ломтики хлеба, вы получите оригинальные и полезные бутерброды.

Суп из крапивы и щавеля

Молодую крапиву (500 г) перебрать, промыть, залить кипятком и откинуть на сито. Затем обдать холодной водой, отжать и мелко нарубить. Лук репчатый (30 г) спассеровать на масле в кастрюле, добавить к нему рубленную крапиву и спассеровать ее до мягкости. Затем положить щавель (300 г), закрыть кастрюлю крышкой и поставить тушить на 10–12 минут. Пассерованную на масле муку (35 г) развести горячей водой, хорошо размешать и ввести в суп при непрерывном помешивании. Добавить в суп воду (¾ л) и довести до кипения. Желтки (5 шт) растереть со сметаной (150 г) и заправить щи, не допуская их кипения. Перед подачей положить в суп мелко нарубленную зелень петрушки (20 г). Соль по вкусу.

Салат «Весенний»

Молодые листья крапивы и щавеля (по 250-300 г) и 100 г зелёного лука хорошо промойте, подсушите, мелко нарежьте или пропустите через мясорубку. Положите смесь в тарелку, смешайте с мелко порезанными двумя сваренными вкрутую яйцами. Посолите, добавьте растительное масло или майонез. Хорошо бы украсить редисом. В этот салат из трав можно также добавить подорожник и листья одуванчика.

Салат с орехами

Крапиву (150-200 г) сварите в слегка подсоленной воде, откиньте на сито. Грецкие орехи (50 г) измельчите и потолките с солью, добавив зелень (лучше кинзу) и мелко нарезанный репчатый лук. Орехи смешайте с крапивой, посолите и поперчите. Это блюдо из грузинской кухни.

Салат со свёклой

Молодую крапиву на один час погрузите в холодную воду, затем мелко порубите. Один стакан листьев смешайте с варёной нарезанной мелкими ломтиками свёклой (достаточно одной свёклы среднего размера). Затем добавьте два зубчика толчёного чеснока, посолите, заправьте майонезом. Получится красивое блюдо, богатое витаминами.

Омлет из крапивы

Разбейте два яйца и смешайте их с мелко нарезанными промытыми листьями крапивы. Добавьте соль и вылейте смесь на горячую сковороду. Омлет подавайте с зеленью.

Творог с крапивой

Протрите 200 г творога через сито, смешайте массу со стаканом мелко нарубленных листьев крапивы. Добавьте мелко нарубленный чеснок (три зубчика), одну чайную ложку горчицы и три столовых ложки растительного масла. Этот полезный так называемый «зелёный творог» разнообразит ваше меню.

Биточки из крапивы

Крапиву (100 г) отварите 2-3 минуты в кипящей воде, откиньте на сито, а затем измельчите ножом. 200 г густой пшённой каши смешайте с зеленью и сформируйте биточки. Выпекайте в духовке и подавайте с любым соусом. Таким образом можно удачно использовать остатки каши.

источник

У опытных туристов есть свои неписаные законы и правила, которые выполняются в походах всегда, и именно на них и держится то, что называют «настоящий туризм». Итак, о том, как нужно вести себя в горах, чтобы не слышать за спиной: «Опять чайники

куда-то прутся!» — сегодня и пойдет речь:

1. В горах при встречах с людьми (местными жителями и туристами) всегда нужно здороваться, т.к. там это не просто банальное приветствие, а пожелание здоровья, что в горах очень актуально.

2. Если на склоне две группы идут по тропе друг другу навстречу, то действует правило: «Верхний пропускает нижнего», т.е. группа, спускающаяся вниз, должна сойти с тропы и пропустить тех, кто поднимается.

Спросите — почему?

Отвечу – да потому, что тем, кто поднимается, всегда тяжелее.

3. Ещё одно из основных правил – «Стоянка после нас должна быть чище, чем до нас».

Не думаю, что здесь нужно что-то особенно пояснять. Просто группа, уходя со стоянки, убирает за собой не только свой мусор, но и тот, что был до них.

4. Уходя со стоянки, оставшиеся дрова ставятся вертикально под кедры, а при их отсутствии, под другие густые деревья (либо накрываются ненужным полиэтиленом). После вас сюда придут другие люди, и не факт, что у них будет погода, время и силы на поиск сухих дров для первого костра.

5. На привале (если вы пришли в головной части группы), сняв рюкзак и спустившись к реке напиться воды, взяв кружку или фляжку, наберите их и принесите на стоянку. Представьте ощущение тех, кто приполз туда по жаре после вас, и едва сняв со спины рюкзак, может сразу напиться холодной вкусной воды. Кроме этого, привал обычно длится 10-20 минут, и во время него очень неразумно постоянно всем бегать к реке. В этом случае тоже будет очень неплохо, если с реки будет сразу принесено несколько кружек и фляжек со свежей водой.

6. Неся с собой воду и достав на небольшом «сухом» привале свою заветную фляжку, не забудьте, что вы здесь не один. Помните «железное» правило: «В горах не просят – в горах предлагают».

7. Если вы вечером сидите на стоянке у костра, и в это время туда же выползает ещё одна группа и падает на привал (или ночёвку), то по старой туристской традиции, людей, только что «с тропы», угощают свежим горячим чаем (или компотом, киселём – у кого что готово).

Когда вы сами попадёте в такую же ситуацию, то поймёте, какой это кайф – только свалив с плеч тяжеленный рюкзак, в наступающей вечерней прохладе сразу же сделать хоть несколько глотков горячего ароматного напитка. Увидите, как после этого жизнь сразу станет веселее, да и палатки тоже ставятся гораздо шустрее.

8. В горах – костёр общий, а дрова индивидуальны.

Т.е. если вы сидите у костра (не готовите, а просто греетесь) и подходит другая группа, то вы приглашаете их к огню. Но, это не значит, что они должны им пользоваться на халяву. Придя немного в себя и даже начав уже готовить на вашем костре, они обязаны тут же пойти за своими дровами и в дальнейшем пользоваться уже только ими. То же самое относится и к вам, если вы приходите на стоянку, где уже горит чей-то костёр.

9. Если, лазая вокруг своего лагеря, вы случайно нашли чью-то «заброску» (запас еды) – трогать её ни в коем случае нельзя! Не вами положено – не вами будет взято!

10. Снова повторюсь об одном из основных правил «В горах не просят – в горах предлагают»!

Это относится ко многим аспектам походной жизни (еда, сбор дров, любая работа по лагерю, преодоление сложных участков, переправы и т.д.). Не тешьте себя мыслью – «Как только меня попросят, уж я сразу помогу»!

Никто ничего просить не обязан (да и не все это умеют).

Научитесь помогать без постороннего пинка и слёзных просьб!

11. Если группа вымокла и прилично замёрзла на тропе, то, придя на стоянку, все женщины и дети должны СРАЗУ ЖЕ переодеться в сухое и тёплое!

Мужчины же (не переодеваясь), пока не остыли, ТУТ ЖЕ идут за дровами.

Дежурные и костровой в это время быстро на газу делают любой горячий напиток и выдают его (хоть по глотку) в первую очередь женщинам и детям. А мужчины в это время пусть пока греются, рубя и таская дрова. 🙂

Впрочем, если кто-то из тех, кто обладает мужским голосом, вдруг в этот момент решит, что быть женщиной сейчас гораздо выгоднее и теплее – не мешайте ему. Ничего страшного не произойдёт – просто в группе до конца похода на одного мужчину станет меньше, и на одну женщину больше. 🙂

12. Если еды мало, или она быстро остывает (в походе всякое бывает), то в первую очередь к «раздатке» подходят со своими тарелками женщины и дети.

13. Когда группа идёт в радиалку, то рюкзаки с коллективной снарягой и едой несут только мужики. А женщины — лишь по желанию.

14. В лагере, за дровами и водой женщины ходить не должны. Это прямая обязанность мужчин.

Все эти правила действуют ВСЕГДА, но только в тех случаях, если нет экстремальной ситуации, и не требуется кому-то срочная помощь. В этом случае все правила по боку, и делается только то, что необходимо для спасения людей!

И напоследок хотел бы напомнить ещё вот о чём:

Как бы кто-то не скрывал в группе свои неблаговидные поступки – видно их всегда.

Поэтому, любители чаще других выкладывать на «кухню» продукты из своего рюкзака, тайком от всех в своей палатке по ночам пить и есть личные припасы, реже дежурить, и ходить за дровами и водой и т.д. не обольщайтесь – в маленьком коллективе всё это прекрасно видно! 🙂

источник

На долю СССР пришлась почти половина всех людских потерь во время Второй Мировой войны.

Наряду с этим страна понесла и самый большой материальный ущерб: частично или полностью было разрушено 1710 городов и поселков, более 70 000 деревень и сел с социальной и производственной инфраструктурой. В совокупности страна потеряла около 30% всего своего национального богатства. В суммарном объеме уничтоженного национального богатства воевавших европейских стран доля Советского Союза составила не менее 50%.

Ни одна, во всяком случае, европейская держава не смогла бы, понеся такие материальные и людские потери, испытав такой моральной шок, выстоять против мощи нацистской Германии. А СССР смог и во многом в этом заслуга простых советских людей на фронте и тылу.

Почти ¾ военного потенциала Германии и ее союзников были направлены против СССР, а потери Вермахта на Восточном фронте достигли 75% личного состава и военной техники. СССР смог устоять и добиться триумфальной победы, внеся решающий вклад в разгром агрессора и, по сути, уничтожив фашизм. В отличие от всех предыдущих войн Вторая мировая отличалась новым уровнем технологий и техники убийства людей, что во многом и привело к столь большим потерям.

Вторая мировая война стала войной моторов, которые были брошены на истребление людей. В боевых, а нередко и карательных операциях, применялись десятки тысяч самолетов, минометов и мощных артиллерийских систем, бронетехники, массово использовалось автоматическое оружие. Только одна Германия за 3 года войны (1942-1944) выпустила около 80 000 боевых самолетов, 49 000 танков и 69 900 орудий, большая часть из которых применялась на советско-германском фронте. Но и применение такого арсенала не смогло сломить воли советских людей к сопротивлению, хотя и вело к огромным потерям и среди военнослужащих, и среди гражданского населения.

К 1941 году Вермахт был вооружен самым высокотехнологичным и новейшим оружием в мире. По сути, в его составе было даже высокоточное артиллерийское оружие. Речь в данном случае идет об артиллерийской инструментальной разведке, которая была составной частью немецких артиллерийских подразделений. Наличие качественной радиосвязи, соответствующих профессионалов, метеорологического обеспечения, механических вычислительных машин, уникальных оптических и звукометрических приборов позволяло вести практически снайперский (по тем временам) огонь на поражение. При этом посты визуального оптического наблюдения находились вне зоны действия ответного огня на удалении в 7-10 км. от наших позиций. При стандартных метеорологических условиях звукометрическая служба с высокой точностью (даже выше, чем с самолета-корректировщика) определяла месторасположения мощной советской артиллерии на расстоянии в 6 км.

В начале войны подавление советской артиллерии и разрозненных очагов сопротивления не представляло для вермахта особых проблем. Все сводилось к выполнению шаблонных операций. К примеру, для уничтожения одной советской батареи выделялось 180 снарядов для 150-мм орудий и 240 снарядов для 105-мм. Немецкие артиллеристы практически никогда не выходили за этот лимит. Немецкое командование, еще до нападения на СССР, опытным путем вычислило, что использование точной артиллерии более эффективно и экономично, чем использование авиации.

Отличная радиосвязь позволяла вермахту координировать маршруты мотопехоты и танков, высокоскоростную авиацию и точную огневую мощь, реализовывая на практике молниеносные стратегические операции. Все осуществлялось быстро и по плану. Итогом стратегического преимущества были бесконечные «котлы», в которые иногда попадали целые советские армии. Помимо технических преимуществ, вермахт использовал и просчеты высшего советского командования. Одной из причин катастрофы 1941 года стала слабая аналитическая работа советских военных экспертов, которые не смогли извлечь уроков из польской или французской компании Германии.

При этом уже первые месяцы войны на Восточном фронте показали и слабые стороны гитлеровцев. Так, немецкая пехота без поддержки артиллерии, танков и авиации, которых у немцев, кстати, все равно не хватало, оставшись один на один с русской пехотой, не могла решать поставленных перед ней задач. Гитлеровцы проигрывали сражения в лесах, ночные бои, снайперские дуэли. Специалистам сегодня известны цифры потерь немецкой пехоты. Среднестатистическая немецкая рота (около 100 человек) за первые 3 года войны теряла убитыми и ранеными около 1,5 тысяч человек. Средняя жизнь немецкого солдата-пехотинца на фронте составляла 75 дней. У Германии просто не было сил, для того чтобы восполнять данные потери.

Уже спустя десятилетия после окончания войны, немецкий командир Эйке Миддельдорф, будучи в звании подполковника армии ФРГ, выпустил книгу «Тактика в русской кампании», которая по признанию западных историков и наших военных специалистов считается достаточно объективным источником. В данной книге Миддельдорф очень большое внимание уделил русским солдатам: «Русский солдат – мастер боя в лесу. Русские войска обладают способностью передвигаться по любой местности, вне дорог. Они ведут бой за каждый метр территории и могут при этом днями обходиться без снабжения. Если летом и осенью 1941 года мы окружали и уничтожали русские части, которые были тактически слабо подготовлены и не имели боевого опыта, то уже в начале зимы 1941 года русские сумели овладеть навыками ведения обороны». К примеру, к концу 1941 года советские войска стали применять оборонительную тактику с использованием обратных склонов холмов, оборудуя позиции вне зоны видимости немецких наблюдателей.

Во многом провал блицкрига был обусловлен именно храбростью и стойкостью пехотных подразделений Красной Армии, которые, по сути, со стрелковым оружием и ручными гранатами противостояли новейшим немецким разработкам в области вооружений. По словам Миддельдорфа, свою роль играл и национальный характер русских – способность солдата все вынести, перетерпеть и умереть в своей стрелковой ячейке. Все это было очень важно для организации ожесточенной и упорной обороны.

О том, как сражалась русская пехота, есть много свидетельств. К примеру, многим известен подвиг 28 героев-панфиловцев или защитников Брестской крепости, Сталинграда и Севастополя. Вот как вспоминает о том, как дралась русская пехота Лев Майданик, который был участником боев в окружении в районе Харькова в 1942 году. «Они идут молча, быстрым шагом. Подходят ближе, и мы тоже вливаемся в этот людской поток. Трудно определить, сколько нас в это толпе, может быть 500, может 1000 или еще больше. Ясно, что люди будут идти напролом, как уже случалось в нашей фронтовой практике, но в более простых случаях окружения. С пути разъяренной толпы отступали даже танки. Немецкие танкисты знали, что обязательно в толпе найдется боец с противотанковой гранатой или бутылкой с зажигательной смесью. Толпа уничтожала на своем пути немецких пулеметчиков и автоматчиков, неся при этом сильные потери. Немецкие солдаты знали об этом и обоснованно боялись пробивающихся из окружения войск, как боялись они морозов, ночных боев и густых лесных массивов». Советская пехота несла огромные потери, гибла в «котлах» десятками тысяч, сдерживая при этом темпы немецкого наступления, выигрывая для страны бесценное время.

Советские солдаты сражались храбро и были способны на самопожертвование. Подвиг рядового Александра Матросова, который своим телом закрыл амбразуру немецкого дота, стал хрестоматийным, став устойчивым выражением в русском языке. Всего в годы Великой Отечественной войны подобный подвиг совершило более 400 человек. Различие между советскими и немецкими солдатами было и в том, как они реагировали на авианалеты. Советские бойцы при появлении пикирующих бомбардировщиков Ju-87, часто встречали их огнем из всех видов стрелкового оружия. Даже, если они не сбивали самолет, они могли нанести ему повреждения или подбивали его, после чего на устранение всех неисправностей могли уйти недели. Известны также случаи, когда штурмующие немецкие самолеты сбивались огнем противотанковых ружей. В свою очередь немецкие солдаты при атаках советских штурмовиков Ил-2 просто ложились на дно окопов и молились.

Со временем мастерство и умение советских солдат только увеличивалось, а вот бойцы вермахта стали заложниками своей бюрократической системы. Немцы вели боевые действия строго по уставу. В результате этого красноармейцы во второй половине войны достаточно легко могли определить, как противник будет вести бой и где будут расположены его опорные пункты. Самое же главное заключалось в том, что каждый немецкий солдат буквально с молоком матери впитывал в себя строгое соблюдение приказов командования. Как только командиры пропадали, немецкие солдаты становились безынициативными. В то же время за плечами некоторых советских воинов были бои в окружении, которые требовали от них нестандартных действий и самостоятельности принимаемых решений.

По словам Эйке Миддельдорфа русский солдаты исключительно быстро извлекли урок из первого этапа войны и полностью приспособились к немецкому плану ведения боевых действий. Русские солдаты в 1944-1945 году действовали и придерживались тех же методов, которые использовала немецкая армия в 1941-1942 годах. В это время немецкие «учителя» уже ничего не могли противопоставить своему способному «ученику».

источник

Как сообщил журналистам Юрий Ушаков, занимающий пост помощника президента Российской Федерации, Владимир Путин все еще не получил от своего американского коллеги Дональда Трампа приглашение на саммит по реформе ООН. Читать далее

Как сообщил журналистам Юрий Ушаков, занимающий пост помощника президента Российской Федерации, Владимир Путин все еще не получил от своего американского коллеги Дональда Трампа приглашение на саммит по реформе ООН. Читать далее

Все мы видели фотографии таинственных прототипов, заклеенных пленкой с затейливым орнаментом или завернутых в толстые черные накидки. Как правило, под этим камуфляжем скрываются горячо ожидаемые будущие модели. Как именно их «обезличивают»?

Оказывается, для этого в команде инженеров автопроизводителя есть специальные сотрудники, которые отвечают за разработку индивидуального камуфляжа для каждой новой модели. Они работают совместно с дизайнерами автомобиля и выполняют обратную задачу — придумывают, как «стереть» все характерные обводы кузова и детали экстерьера почти сразу же после того, те будут нарисованы.

Для автопроизводителей чрезвычайно важно, чтобы будущие продукты до определенного момента держались в строжайшем секрете.

Однако сохранять интригу — дело непростое, ведь автомобиль необходимо тщательно испытывать на открытом воздухе, а иногда и на гоночной трассе. Все это создает прекрасные условия для автомобильных папарацци, которые не устают удивлять своей изобретательностью и настойчивостью.

Например, новый Ford Mustang был «пойман» почти без маскировки одним из таких фотографов на треке. Ford арендует гоночные трассы под чужими именами, чтобы свести риск к минимуму, но в данном случае сотрудник одного из поставщиков компании, которому были известны детали предстоящих испытаний, передал информацию прессе. Папарацци прибыл на трассу днем ранее и спрятался в кустах, проведя там целую ночь накануне прибытия «Мустанга». Перед разгрузкой автомобиля служба безопасности проверила периметр трека, но кусты снаружи остались без внимания. Как результат, спустя пару дней фотографии появились в Интернете, и главного инженера проекта Mustang немедленно вызвали к вице-президенту Ford для объяснений.

Источник