Вторая мировая война

Во Второй мировой войне против СССР-России воевала вся Европа, однако в последнее время людей пытаются убедить в том, что Европа наотрез отвергала своё объединение под германским главенством. Для этого много пишут о европейском «движении Сопротивления», которое якобы наносило огромный ущерб Германии. На самом деле масштаб «Сопротивления» сильно преувеличен в идеологических целях. Боевые действия в Европе начались в сентябре 1939 года, а к июлю 1940 года Германия фактически объединила под своей эгидой всю континентальную Европу. Только окраинные юго-восточные страны (Греция и Югославия) были присоединены несколько позже, к июню 1941 года. Данная «война» в самой Европе получила определение «странная», «сидячая», в США – «мнимая» или «призрачная».

Кратковременные схватки германских войск с той или иной европейской страной носили скорее формальное соблюдение «обычая» (нельзя же попросту впустить в свою страну чужую военную силу!). Нет сомнений, что режим, устанавливаемый Германией, вызвал решительный протест тех или иных общественных сил в европейских странах. Однако сопротивление режиму имело место и внутри Германии, но оно ни в коей мере не являло собой сопротивление страны и нации в целом. Более того, немалая часть людей, принадлежавших германскому Сопротивлению, не возражали против нападения на СССР-Россию.

При всех возможных оговорках, то же самое уместно сказать, к примеру, о Сопротивлении во Франции. Вот выразительное сопоставление, согласно скрупулезным исследованиям Б.Ц. Урланиса — в движении Сопротивления за 5 лет погибло 20 тысяч (из 40 миллионов) французов. За то же время погибли от 40 до 50 тысяч (т.е. в 2-2,5 раза больше) французов, воевавших на стороне Германии.

И. Эренбург в популярном романе «Буря» (1947 год), удостоенном Сталинской премии 1-й степени, преподнес французский «Резистанс», выразившийся в не очень значительных диверсиях и убийствах отдельных германских военнослужащих, как нечто чуть ли не сопоставимое со Сталинградской и Курской битвами… И подобная, смехотворная гиперболизация была внедрена в умы, как полезный идеологический миф – нашу смертельную борьбу с Германией поддерживала, мол, вся Европа.

В действительности весомое сопротивление германской власти имело место только в Югославии, Албании и Греции, что объясняется сохранившейся к тому времени глубокой патриархальностью этих «окраинных» европейских стран. Им были чужды порядки, устанавливаемые в них Германией, и чужды не столько как германские, сколько как общеевропейские, ибо эти страны по своему образу жизни и сознания во многом не принадлежали к европейской цивилизации середины ХХ века.

Праздничная почтовая открытка в ознаменование начала Освободительного похода Европы на СССР 22 июня 1941 года на финском языке. Продавалась на всей территории Европейского Союза Третьего Рейха на основных языках Европы.

К странам с мощным Сопротивлением причисляют еще и Польшу, но при ближайшем рассмотрении, приходится признать, что и здесь есть очень значительное преувеличение (подкрепленное целым рядом ставших широко известными польских кинофильмов о том времени).

* В ходе югославского Сопротивления погибло около 300 тысяч человек (из 16 миллионов населения страны), албанского – 29 000 (из 1 млн населения), а польского – 33 000 (из 35 миллионов). Таким образом, доля населения, погибшего в реальной борьбе с германской властью в Польше, в 20 раз меньше, чем в Югославии, и почти в 30 раз меньше, чем в Албании…

1. Гиперболизация европейского Сопротивления имела существенное идеологическое назначение — Европа не с Германией, но с нами! А в последние годы, когда всяческое очернение СССР-России стало у нас выгодной профессией – дело дошло до того, что даже Германию нередко представляют, как более «добропорядочную» страну, чем СССР-Россию. Заслуги европейского Сопротивления подчас еще значительнее преувеличиваются, дабы «умалить» роль СССР-России в Великой войне.

2. Немцы планировали разделить нашу страну на две зоны. Южная зона (т.к. более плодородная) будет поставлять продукты в Германию и другие страны Европы, включая Англию. Другая зона (северная) – здесь будет уничтожена вся промышленность, привоз продуктов из южной части в северную прекратить, а населению Севера предложить выращивать картофель. Причем заранее говорили — население будет голодать, и умирать от голода, но это не должно волновать европейцев. Таков был план «Ост»! Те же, кто считает, что после победы Германии они сидели бы и попивали немецкое пиво – это люди совершенно невероятной наивности. Жертвы определенной пропаганды последнего времени. Нет, немцы шли сокрушить нас как геополитическую силу и превратить в источник сырья и продуктов для всей Европы.

3. Толкование известного заговора против Гитлера, закончившееся неудачным покушением 20 июля 1944 года, внедрило в умы совершенно превратные представления об основных участниках этого заговора, как о чуть ли не друзьях России!

Между тем среди них был, например, заместитель командующего группой армий «Центр», наступавший в 1941 году на Москву, генерал-майор фон Тресков, покончивший самоубийством 21 июля 1944 года. Его возмущала вовсе не война против СССР-России, а как раз напротив – провал этой войны! Между тем в статье об этом генерале, вошедшей в изданную в Москве в 1996 году «Энциклопедию Третьего рейха», он преподнесен как персона, коей мы должны всей душой сочувствовать… В действительности он был более опасным для нас противником, нежели какой-нибудь ни в чем не сомневавшийся туповатый гитлеровец.

Почтовая открытка на французском языке посвящённая Крестовому Походу семьи европейских народов против СССР.

Европа против России

Почти вся континентальная Европа к 1941 году, так или иначе, но без особых потрясений вошла в новую империю, возглавляемую Германией. Из двух десятков европейских стран, почти половина — Испания, Италия, Норвегия, Дания, Румыния, Венгрия, Словакия, Финляндия, Хорватия (выделенная тогда из Югославии) – совместно с Германией вступили в войну с СССР-Россией, послав на Восточный фронт свои вооруженные силы. Остальные страны континентальной Европы не принимали прямого участия в войне, но так или иначе работали на Германию, а вернее — новую европейскую империю.

Историк Алан Тейлор о характеристике положения в Европе: – «Устанавливалось германское господство с помощью разнообразных средств – от аннексии и прямого правления до формально равного партнерства…». Так, например «Швеция и Швейцария сохраняли свою демократическую систему… фактически они… поскольку англичане их не бомбили, могли приносить Германии больше пользы, чем если бы оказались в положении побежденных. Германия получала железную руду из Швеции, точные приборы из Швейцарии (это две наименее зависимые тогда от Германии европейские страны). Без этого она не смогла бы продолжать войну… Европа стала экономическим целым».

Начальник Генштаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер записал сказанные 30 июня 1941 года слова Гитлера, констатирующие положение вещей – «Европейское единство в результате совместной войны против России». И это была верная оценка положения. Геополитические цели войны фактически осуществляли не 70 млн. немцев, а более 300 млн. европейцев!

Разумеется, основу армии вторгшейся 22 июня 1941 года в СССР-Россию, составляли германские солдаты, которые с профессиональной точки зрения были лучшими в мире. Но нельзя не учитывать, что только благодаря опоре на всю континентальную Европу стала возможной мобилизация почти четверти всех немцев.

У нас за всё время войны было призвано 17% населения, к тому же далеко не все из них побывали на фронте. Т.е. 1 из 6 человек, ибо иначе в тылу не осталось бы необходимых для работы военной промышленности квалифицированных мужчин (мужчины в возрасте от 18 до 50 – это примерно четверть всего населения). В 1941 году в СССР имелось 49 млн. мужчин 1890-1926 годов рождения (из 196,7 млн. населения в целом).

Силу – с «количественной» и с «качественной» точки зрения армии, вторгшейся в 1941 году. в СССР-Россию, обеспечивали десятки миллионов высококвалифицированных работников всей Европы. В частности, на территории самой Германии потрудились в общей сложности более 10 миллионов (!) квалифицированных рабочих из различных европейских стран. Не учитывая и не осмысляя эту сторону дела, нельзя понять истинную суть войны 1941-1945 годов. Нельзя понять ни мощь германского нападения, ни глубокий объективно-исторический смысл этого нападения.

Суть войны озвучил рейхелейтер Альфред Розенберг (с 1933 года возглавлял внешнеполитический отдел нацистской партии, а с 1941 стал министром «по делам восточных территорий»). В 1941 году, за день до начала войны перед доверенными лицами произнес директивную речь. Не без издевки сказал о наивных людях, полагающих, что война имеет цель «освободить «бедных русских» на все времена от большевизма». Нет, заявил Розенберг, война предназначена «для того, чтобы проводить германскую мировую политику… Мы хотим решить не только временную большевистскую проблему, но также те проблемы, которые выходят за рамки этого временного явления как первоначальная сущность европейских исторических сил». Война имеет цель– «оградить и одновременно продвинуть далеко на восток сущность Европы»

Жители Вены радостно приветствуют начало объединения Европы под руководством Адольфа Гитлера

В сентябре 1941 года, когда фронт был уже на подступах к Ленинграду, Гитлер заявил — «Граница между Европой и Азией проходит не по Уралу, а на том месте, где кончаются поселения настоящих германцев… Наша задача состоит в том, чтобы передвинуть эту границу возможно дальше на Восток, если нужно — за Урал… Ядовитое гнездо Петербург, из которого так долго азиатский яд источался в Балтийское море, должно исчезнуть с лица земли… Азиаты и большевики будут изгнаны из Европы, эпизод 250-летней азиатчины закончен… Восток (земли, которые оставят русским) будет для Западной Европы рынком сбыта и источником сырья».

Источник

Адольф Гитлер обещал своему народу величие, чем поставил его на край гибели. Фюрер и его верная Ева Браун бесславно покончили с собой в апреле 1945 года, не оставив потомства. Но остались в живых родственники Гитлера, среди которых — родные сестры Ангела и Паула, а также двоюродная сестра Мария. Их жизнь была неразрывно связана с жизнью лидера Третьего рейха и бесповоротно изменилась после его гибели.

Старшая сестра

Ангела была почти на 6 лет старше Адольфа и родилась в 1883 году от второй жены Алоиса Гитлера Франциски. Девочке едва исполнился год, как ее мать скончалась в 23 года от туберкулеза. Вскоре отец сошелся с двоюродной племянницей Кларой, которая была намного моложе мужа. Церковное разрешение на брак пришлось испрашивать в Риме – местный епископ отказал в венчании ввиду близкого родства жениха и невесты.

Ангела воспитывалась вместе с общими детьми Алоиса и Клары. Четверо из шестерых, включая полуторагодовалую Иду, умерли в раннем возрасте. Кроме Адольфа в семье росли старший брат Ангелы Алоис-младший и самая младшая сестра Паула.

Ангела была единственной в семье, к кому будущий фюрер испытывал теплые чувства и с кем делился детскими переживаниями. В самом начале 1903 года от инфаркта умер их отец. Ангела, получившая невеликое наследство, вышла замуж за Лео Раубаля и поселилась отдельно.

Поначалу жизнь молодой семьи складывалась счастливо. У Лео Раубаля и старшей сестры Гилера родились трое детей: Лео, Ангела и Эльфрида. К несчастью, через 8 месяцев после рождения младшей дочери Ангела осталась вдовой. Ее муж умер от туберкулеза – той же болезни, которая когда-то лишила годовалую Ангелу матери.

С троими детьми и младшей сестрой на руках

На попечении 27-летней Ангелы остались не только трое маленьких детей, но и младшая сестра Паула, которой едва минуло 14 лет. Мать Паулины и Адольфа скончалась в 1907 году, ненадолго пережив своего пожилого мужа.

Крохотных пособий на детей и пенсии вдовы едва хватало, чтобы сводить концы с концами и помогать сестре, которая училась в лицее. Летом 1911 года стало чуть легче – Адольф отказался от своего пособия в пользу Паулы.

Ангела решается перебраться в Вену, поскольку в большом городе легче найти работу. Историки отыскали информацию о том, что она с 1915 года работала в одном из женских пансионов австрийской столицы, а к 1919 году стала его руководительницей.

Небезынтересный факт: в 1920 году Ангела Раубаль работала в университете Вены заведующей еврейской кухней. Гитлер на несколько лет утрачивал связь с сестрой и сумел отыскать ее лишь в 1919 году.

Экономка Гитлера

В 1928 году Ангела внезапно отказывается от руководящей должности и соглашается на предложение Адольфа стать его экономкой. Вместе с младшей дочерью Эльфридой она перебирается в усадьбу «Вахенфельд», находящуюся в Оберзальцберге. Гитлер арендовал ее и впоследствии выкупил, сделав своей главной резиденцией вплоть до 1945 года. После перестройки в 30-е годы поместье получило название «Бернгхоф» («Горный двор»).

Сотрудники аппарата Гитлера вспоминали Ангелу как уважаемую, энергичную и решительную женщину. Она считала себя ответственной за благополучие брата, строго следила за обслугой, была прекрасной поварихой и безупречной домохозяйкой. Ангела обеспечила себе полную власть в доме – любые сообщения и записки для Гитлера прежде всего попадали в ее руки.

Жизнь в усадьбе сводного брата не была безоблачной. Упорно циркулировали слухи о связи Гитлера с «юной прелестницей» Гели — старшей дочерью и тезкой Ангелы — которая продолжалась до самой смерти племянницы фюрера. В сентябре 1931 года после крупной ссоры с дядей и вероятным любовником старшая дочь Ангелы Раубаль покончила с собой, застрелившись из пистолета Гитлера. По некоторым данным, на момент гибели она была беременна.

Ангела более всего на свете была предана брату, и даже смерть дочери не побудила ее оставить служение Гитлеру. Однако с появлением в жизни фюрера Евы Браун, которую сестра Адольфа категорически не приняла, Ангеле Раубаль пришлось принять проигрыш. В 1935 году она покидает усадьбу фюрера и переезжает в Дрезден, где через год вторично выходит замуж за архитектора Мартина Хаммитца.

Паула Вольф

В детстве Паула не видела ласки от брата. В начале 21 века немецкие историки отыскали ее дневник, подлинность которого подтверждена экспертизой. Восьмилетняя девочка так пишет в нем о своем 15-летнем брате: «Я снова чувствую тяжелую руку брата на своем лице».

Немецкий ученый Тимоти Райбак, руководитель Института современной истории города Оберзальцберг, прокомментировал находку так: «Адольф заменил девочке рано умершего отца. Он был крайне суров с сестрой, неоднократно ее избивал. Однако Паула его оправдывала, думая, что такой подход был необходим для ее воспитания».

Младшая сестра Адольфа работала секретарем в венской страховой компании. В 1930 году она потеряла работу, после чего Гитлер начал оказывать ей постоянную финансовую помощь, которая прекратилась лишь с его смертью. Не нуждаясь в деньгах, Паула ограничивалась временными подработками.

По просьбе брата она изменила фамилию, превратившись в Паулу Вольф. Гитлер посоветовал ей такой ход «для ее же безопасности». После того как Ангела покинула усадьбу Бернгхоф, хозяйство перешло в руки младшей сестры.

Много лет считалось, что младшая сестра Гитлера – лишь невинная родственница кровавого фюрера. Однако немецкие историки выяснили, что она собиралась замуж за одного из самых жестоких организаторов Холокоста, врача и специалиста по эвтаназии Эрвина Йекелиуса, на совести которого смерть в газовых камерах 4000 евреев. Помешал этому браку лишь прямой запрет Гитлера.

Война и последние годы жизни

В годы Второй мировой войны Ангела жила в Дрездене. Она помирилась с братом и даже передавала по его просьбе нужную информацию тем родственникам, с которыми он не желал общаться. Паула всю войну проработала секретарем в военном госпитале.

После бомбардировки Дрездена самолетами союзников в феврале 1945 года фюрер убедил обеих сестер перебраться на в Берхтесгаден, что на западе Германии, подальше от наступающих войск Красной Армии и обеспечил их переезд. Ангела после войны прожила недолго. Она скончалась от инсульта осенью 1949 года.

Паула была арестована американцами, допрошена, но вскоре освобождена. Несколько лет она прожила в австрийской столице, понемногу расходуя накопления, потом работала в художественном магазине. В 1952 году она вновь перебралась в Берхтесгаден под именем Паулы Вольф, где уединенно жила в небольшой квартире до самой смерти в 1960 году.

Сестра Гитлера на Урале

Мария Коппенштайнер (в девичестве Шмидт) была дочерью тетки Гитлера по матери Терезии. На допросах после ареста Управлением контрразведки 3-го Украинского фронта она рассказывала, что последний раз общалась с Гитлеров в 1906 году. Тем не менее именно благодаря родству с руководителем Третьего рейха Мария и ее муж стали владельцами 19 гектаров плодородных земель.

Игнац Коппенштайнер, муж Марии, вступил в нацистскую партию в 1932 году, через 6 лет его примеру последовала и Мария. Во время войны в их поместье работали батраки – украинцы, угнанные гитлеровцами из родных мест. Марию Коппенштайнер приговорили к 25 годам заключения за использование подневольного труда. Пять из них она содержалась в Лефортовской тюрьме, потом ее этапировали в особую тюрьму МГБ, расположенную в Верхнеуральске.

Пожилая женщина в заключении научилась говорить по-русски. Она много читала, пока не лишилась зрения. Из-за болезни ног она почти не могла выходить на прогулку. Над сестрой Гитлера издевались сокамерницы и персонал тюрьмы. Надзиратель Василий Селявин вспоминал: «Бедняга семь зим проходила в тапочках на тонкой подошве. Вечно простуженная женщина умоляла выдать ей валенки, но начальник колонии ответил: «Обойдетесь!» Ей отказали даже в очках».

В 1955 году канцлер ФРГ Аденауэр добился репатриации из СССР содержавшихся там в заключении пленных и интернированных немцев. Мария Коппенштайнер не дождалась этого дня – она умерла, по одним данным, в верхнеуральской тюрьме 6 августа 1953 года (по другим данным, 18 декабря 1954 года).

источник

Сотни тысяч мирных граждан было расстреляно, повешено и сожжено заживо подразделениями этих эскадронов смерти на территории Советского Союза за время Великой Отечественной войны.

Четыре айнзацгруппы

Перед вторжением на территорию СССР в Германии были созданы 4 эскадрона смерти, имевшие территориальное подразделение. Одна группа должна была действовать в странах Прибалтики, вторая в районах Москвы и Смоленска, третья в предместьях украинской столицы, за последней айнзацгруппой закреплялись южные районы Украины.

Каждая группа состояла из айнзацкоманды (место действия глубокий тыл) и зандеркоманды (фактически шли за атакующими войсками вермахта). Общая численность четырех подразделений эскадрона смерти порядка 3 тысяч человек, с учетом техперсонала.

Командованием вермахта еще до начала Второй мировой были разработаны «методические рекомендации» по специфике деятельности айнзацгрупп, по мере продвижения германских войск на территорию СССР они дополнялись новыми документами. Суть их сводилась к тому, чтобы эскадроны смерти при установке «немецкого порядка» на оккупированной территории не останавливались ни перед чем.

Почерк карателей

Одной из главных задач айнзацгрупп было уничтожение еврейского населения на оккупированных территориях СССР. Там проживало порядка 3 миллионов евреев. Поначалу карательные подразделения спровоцировали погромы еврейских семей, умело играя на антисемитских настроениях среди определенных слоев местного населения, особенно в Прибалтике.

Впоследствии эскадроны смерти разработали собственную схему действий. После занятия оккупационными войсками крупного населенного пункта, где проживало еврейское население, евреев переселяли в так называемые гетто места компактного заселения представителей одной национальности, считающейся нацистами расово неполноценной. Проживавших в гетто ждал неминуемых расстрел, предваряемый грабежом ценностей и хорошо сохранившейся одежды. В массовых казнях принимали участие полицаи из числа местного населения.

Только за 2 дня оккупации Киева, по подсчетам историков, таким образом было уничтожено почти 34 тысячи человек мирного населения, большинство среди них составляли евреи. Местечко Бабий Яр, где происходи эти казни, стало символом звериной жестокости нацизма.

Гиммлер в 1942 году приказал айнзацгруппам пользоваться иным способом казни удушением газом в специальных грузовиках-газенвагенах. Судя по докладу этого рейхсфюрера, лишь за несколько месяцев 1942 года в СССР гитлеровцы разными способами уничтожили свыше 360 тысяч евреев. О масштабах карательных операций четырех айнзацгрупп можно судить уже по первым месяцам их действий на оккупированных территориях Советского Союза около 500 тысяч человек гитлеровцы и их пособники из числа местного населения убили лишь за зимние месяцы 1941-1942 годов. Не щадили никого ни женщин, ни детей, ни стариков.

Справедливое возмездие

По самым приблизительным подсчетам айнзацгруппами за время Великой Отечественной войны на территории СССР было убито свыше миллиона человек. После Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками в 1947 году прошел публичный суд и над рядом представителей эскадронов смерти. По обвинительному приговору 14 из них повесили, двое получили пожизненные сроки еще пятерых осудили к длительным срокам заключения.

Преследования нацистских пособников в Советском Союзе продолжались долгие годы после войны многие их них скрывались под чужими фамилиями, как Тонька-пулеметчица (Антонина Макарова, лично расстрелявшая тысячи советских граждан), кто-то пытался выдать себя за ветерана войны, как палач Хатыни Григорий Васюра. Большинство из них спецслужбы СССР нашли, и предатели получили по заслугам.

источник

Восстановление СССР после войны называют также «сталинским экономическим чудом». Заново отстраивались города, цены ежегодно снижались, рабочие имели возможность заработать и взять квартиру в ипотеку под 1 процент годовых. При нулевой инфляции.

Масштабы

Советский Союз понес тяжелейшие потери в Великой Отечественной войне. Было стерто с лица земли 1710 городов, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи предприятий промышленности, 65 тысяч километров железных дорог, 98 тысяч колхозов и 2890 машинно-тракторных станций.

Прямой ущерб советской эконмике составил 679 млрд. рублей (сравнимо с суммарными капиталовложениями СССР за первые четыре пятилетки). Полный ущерб, включающий в себя затраты на реконструкцию заводов и ведение войны, оценивается экономистами в 2 трлн. 596 млрд. руб. И это при том, что доходы бюджета СССР в 1940-ом равнялись 180 млрд. руб.

Народное хозяйство, металлургия, сельское хозяйство были отброшены на 10 лет назад, на уровни ещё 1930-х годов.

Кто восстанавливал?

Репарации в СССР поступали из Германии, Японии, Венгрии и Финляндии. Оттуда же в Советский Союз вывозилось оборудование для заводов, станки. Кроме этого, на территории Германии были «советские» заводы, которые поставляли свою продукцию «домой».

На государственных предприятиях (после национализации 1947 года это были все предприятия) сохранялась полувоенная трудовая дисциплина. Рабочие продолжали быть прикрепленными к заводам, хотя формально уже были введены и отпуска, и выходные.

Сохранение полувоенной дициплины было необходимо, поскольку над восстановлением страны трудились сообща разные группы населения: 2, 5 миллиона заключенных, 2 миллиона военнопленных и около 10 миллионов демобилизованных.

«Сталинское чудо»

Четвертую пятилетку 1946-1951 года никто не отменял. Цели в ней были поставлены самые амбициозные — не только достичь довоенного уровня, но и превзойти его — как в промышленности (46 %), так и в сельском хозяйстве.

США по Плану Маршалла помогали восстанавливать Европу (параллельно создавая Евросоюз), на это шли значительные средства и силы. В то же, что СССР не только выполнит, но и перевыполнит свой план мало кто верил. Однако так и произошло.

И речь не только о росте промышленности, исчисляемом цифрами статистики, но и о самой жизни: детская смертность снизилась больше, чем в 2 раза, в полтора раза увеличилось количество медицинского персонала, число научных учреждений увеличилось на 40% , число студентов — на 50%. Быть ученым стало престижно.

В это же время были заложены основы советской космической программы. Да, лавры в итоге достались Хрущеву, но уже в феврале 1953 года Иосиф Сталин утвердил план по созданию межконтинентальной баллистической ракеты. Постановление правительства за подписью Георгия Маленкова о создании ракеты Р-7 вышло уже после смерти генсека — 20 мая 1953-го.

Денежная реформа

Одним из инструментов послевоенного восстановления экономики была денежная реформа 1947 года.

Её целью было провести эмиссию и аннулировать денежные накопления, нажитые спекуляцией. Прводилась она в форме деноминации. По первоначальному плану она должна была пройти ещё в 1946 году, но из-за голода, вызванного неурожаем и засухой в ряде регионов СССР, её перенесли. 13 декабря 1947 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение «Об отмене карточной системы и денежной реформе».

В конце 1947 года при средних зарплатах городского населения в 500—1000 рублей килограмм ржаного хлеба стоил 3 рубля, пшеничного — 4 рубля 40 копеек, килограмм гречки — 12 рублей, сахара — 15 рублей, сливочного масла — 64 рубля, подсолнечного масла — 30 рублей, мороженого судака — 12 рублей, кофе — 75 рублей; литр молока — 3-4 рубля; десяток яиц — 12-16 рублей (в зависимости от категории, которых было три); бутылка пива «Жигулевское» — 7 рублей; пол-литровая бутылка «Московской» водки — 60 рублей.

Было время, и цены снижались.

С 1947 по 1953 год в СССР происходило настоящее экономическое чудо — ежегодно в 1,5-2 раза снижались цены. Что важно: зарплаты при этом не снижались. В эти годы, нацеленные на результат скорого подъема экономики, особенно поощрялось перевыполнение плана, поэтому рабочие могли себе позволить неплохо заработать. На таблице цен(см. выше), составленной историком Надеждой Кузнецовой все наглядно видно.

За 100% перевыполнение рабочим платили полтора тарифа, за 150% — двойной тариф, за 200 % — три тарифа. В эти годы даже заключенные за перевыполнение плана на 200 % могли втрое уменьшить срок заключения. Понятно, что планы были высокими, но это реально работало. Что показательно, уже при Хрущеве перевыполнение плана всегда вело к снижению расценки труда — путем бюрократического пересмотра действующих нормативов.

Сталинская ипотека

Сегодня есть шутка: «Ипотека на полвека». Несмешная такая шутка. Поняли бы её после войны?

В план по восстановлению страны после войны советское правительство включало также и ипотечную программу советского образца. В третьем пункте Постановления Совета Министров СССР от 25 августа 1946 года было черным по белому прописана ипотечная ставка в 1% годовых. И это при нулевой инфляции послевоенных лет!

«Для предоставления рабочим,инженерно-техническим работникам и служащим возможности приобретения в собственность жилого дома обязать Центральный Коммунальный Банк выдавать ссуду в размере 8-10 т. руб. покупающим двухкомнатный жилой дом со сроком погашения в 10 лет и 10-12 т. руб. покупающим трехкомнатный жилой дом со сроком погашения в 12 лет с взиманием за пользование ссудой 1% (одного процента) в год.

Обязать Министерство финансов СССР ассигновать на выдачу кредита рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим до 1 миллиарда рублей».

Методы

В 1946 году был определен план по кредитованию и финансовой поддержке регионов СССР, которые подверглись оккупации, началось стремительное восстановление инфраструктуры и жилого фонда. Был сделан упор на индустриальное развитие. В 1946 году механизация составляла 15 % от довоенного уровня, в 1949 году она уже стала вдвое больше довоенного.

Прошла коллективизация в регионах, вновь присоединенных к Советскому Союзу, был введен налог на частную собственность, приусадебные участки стали обязаны делать натуральные поставки, происходило укрупнение колхозов и снижение их количества, с целью увеличения длины поля, повышающей его эффективность.

Однако сельское хозяйство восстановилось после промышленности — к 1952 году.

источник

C начала Второй мировой войны в 1939 году и до момента её окончания в 1945 журнал LIFE опубликовал военных фотографий больше, чем любое другое издание на планете. 21 фотограф, 13 тысяч дней войны… И хотя с дня окончания войны прошло более 70 лет, и сегодня люди всего мира восхищаются мужеством людей, образы которых остались на этих фотографиях.

1. Японская артподготовка

Морские пехотинцы укрываются от огня на вершине холма на Иводзиме в марте 1945 года.

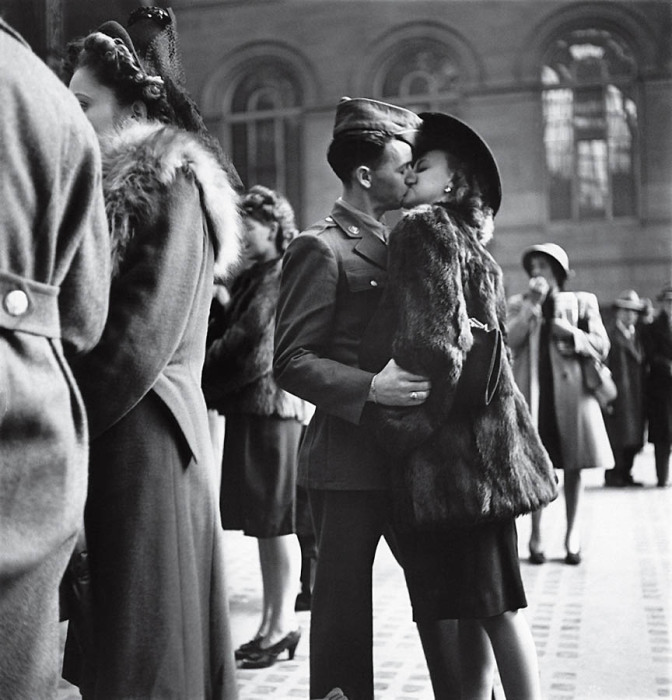

2. Влюбленные

Прощание перед уходом на срочную службу. США, Нью-Йорк, 1944 год.

3. Воронка от немецкой бомбы

Воронка от немецкой бомбы в центре Лондона В 1940 году.

4. Под слоем песка

Тела американских морских пехотинцев на пляже Бана в Новой Гвинее в феврале 1943 года.

5. Статуя Свободы

Статуя свободы в 1942 году

6. Армейский корпус

Женский армейский корпус в форте Де-Мойн. Айова, июнь 1942 года.

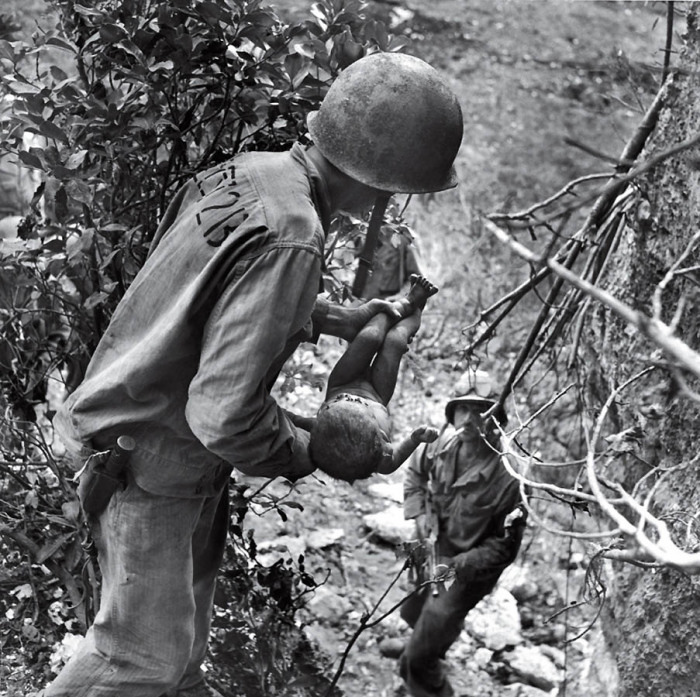

7. Трогательная сцена

Американский морской пехотинец держит на руках ребенка летом 1944 года.

8. Бейсбольный матч

Бейсбольный матч в Сент-Луисе летом 1943 года.

9. Групповой снимок афроамериканских летчиков

Летчики из 99-й эскадрильи – первой афроамериканской эскадрильи в истории ВВС США.

10. Нелегкая работа

Сварщица на верфи поправляет очки, прежде чем продолжить работу.

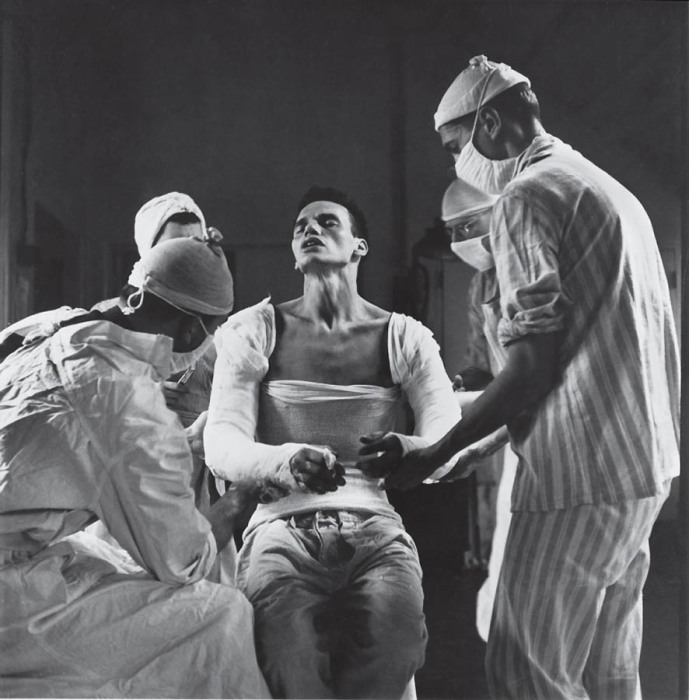

11. Санитар Джордж Лотт

Санитар Джордж Лотт получил ранение в обе руки в ноябре 1944 года.

12. Морпехи

Морпехи на острове Сайпан в 1944 году.

13. Обломки самолета

Обломки самолета на берегу Иводзимы в марте 1945 года.

14. Американская артподготовка

Американские артиллеристы на Сайпане в 1944 году.

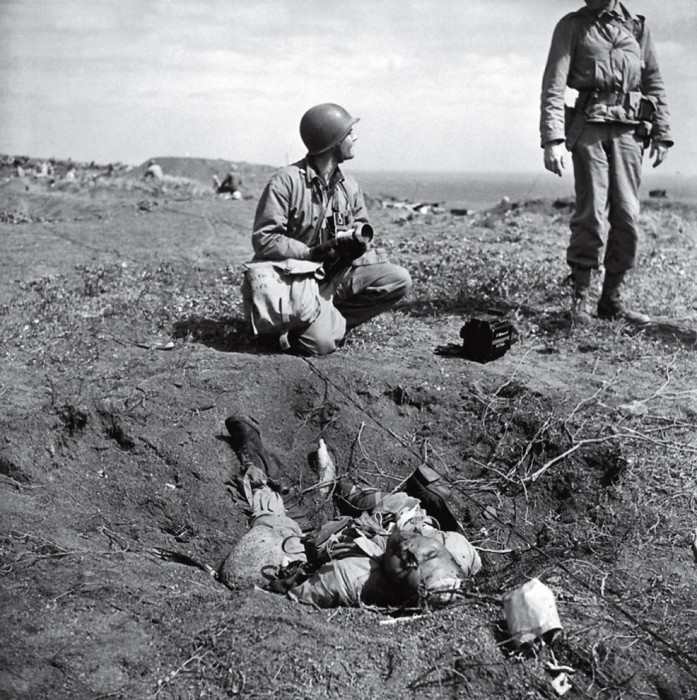

15. Сражение за остров Иото

Американцы рядом с трупом японского солдата на Иводзиме.

16. Накануне операции Оверлорд

Американские войска в Англии накануне операции Оверлорд в 1944 году.

17. Перед высадкой

Морской пехотинец перед высадкой на Гуадалканал в конце 1942 года.

18. Праздник победы над Японией

Американцы на Филиппинах празднуют безоговорочную капитуляцию Японии в августе 1945 года.

Источник:

По воспоминаниям адъютанта генерала Паулюса, последними самолетами в котел под Сталинградом была доставлена дюжина ящиков с презервативами. Неужели этот груз был так важен для солдат окруженной армии?

«Дома терпимости» для армейцев появились сразу после того, как началась Вторая Мировая война. Министр внутренних дел Германии Вильгельм Фрик стремился оградить солдат от венерических заболеваний, удержать их от изнасилований и мужеложества, поэтому приказал создать на оккупированных территориях бордели для вермахта. На протяжении войны было открыто более 500 подобных заведений, которые поделили между собой Западный и Восточный фронты.

В действие вступают фрау

Изначально дамы из публичных домов делились по категориям. Первые предназначались для ублажения солдат, вторые – сержантского состава, третья – офицеров. Позже категории упразднили.

Например, лётчиков фрау полагалось встречать в опрятной одежде, с аккуратным макияж (за этим тщательно следили). Постельное и нательное бельё должно быть идеально чистым, меняться для каждого посетителя «Дома терпимости». Из-за большей численности сухопутных войск и ограничений по времени девушка встречала солдат лёжа в постели уже в нижнем белье. В таких борделях постельное менялось после каждого десятого посетителя.

За соблюдением санитарных норм следил управляющий борделем (по образованию медик). Он отвечал и за физическое здоровье девушек. Их вместе с комнатами каждый день осматривал врач. Если было нужно, он отправлял фрау на профилактические и лечебные процедуры. Бордели делали небольшими: до 20 работниц в каждом. Так было легче обеспечивать блаженствами наступающие и отступающие войска. Немецкие солдаты могли посещать «Дома терпимости» до 5-6 раз в месяц. Случалось и такое, что командиры лично выдавали счастливые талончики, чтобы поощрить бойца. Не запрещалось лишать солдат посещений борделей за повинности. Это помогало поддерживать военную дисциплину в роте.

Представителей союзных войск (итальянцев, венгров, румын, словаков) к заветным фрау не пускали. Им приходилось самим искать выходы из ситуации. Венгры смогли организовать нечто похожее на немецкие «Дома терпимости». Для итальянских солдат и офицеров был создан бордель «Итальянское казино», расположившийся в Сталино (нынешний Донецк). Там работало 18 девушек, чьё утро начиналось в 6 утра. Желающих ублажиться было настолько много, что приходилось идти на дополнительные уступки. Один из документов 1942 года утверждает: «Так как имевшихся во Пскове публичных домов для немцев не хватало, то они создали так называемый институт санитарно-поднадзорных женщин или, проще говоря, возродили свободных проституток. Периодически они также должны были являться на медицинский осмотр и получать соответствующие отметки в особых билетах (медицинских удостоверениях)».

Жизнь девиц «Домов» вряд ли была обременительной. Они получали жалованье, страховку, льготы. Если бы Третий Рейх продолжал существование ещё 30 лет, фрау стали бы пенсионерками, претендующими на повышенные суммы за участие в боевых действиях.

Любовь на колёсах

Борделей и проституток всё-таки не хватало, поэтому войска стали возить за собой «Дома терпимости» на колёсах. В них обитали чистокровные арийки. Они проходили строгий отбор, нередко фанатично относились к национал-социалистической идеологии, должны были работать из патриотических побуждений. Факт существования передвижных «Домов» подтверждают записи в дневнике генерала Гальдера: «Текущие вопросы. 1) Лагеря для военнопленных переполнены. 2) Танкисты требуют новые моторы. 3) Войска двигаются быстро, публичные дома не успевают за частями».

Пребывание в любых борделях было регламентировано. Перед самим приёмом у девицы-ублажительницы солдат проходил инструктаж у своего начальства. Одно из предписаний строго обязывало бойцов пользоваться презервативами (их выдавали бесплатно). Об этом ему напоминали и специальные вывески, которые солдат мог увидеть на стенах «Дома терпимости». Плату за любовные утехи (3 рейхсмарки) нужно было вручить девушке, зафиксировать это в талоне. Также в него вносились данные о фрау: имя, фамилия, учётный номер. Хранить документ нужно было в течение двух месяцев. Делалось это на случай обнаружения венерического заболевания. По сохранённому талону без труда можно было установить личность «виновницы».

Советские фрау: настоящие или вынужденные?

Некоторые русские женщины добровольно выходили замуж за офицеров, чиновников и солдат Вермахта. В 1942 году вышел циркуляр НКВД СССР, который признавал женщин, имевших половые связи с нацистами, проститутками и предательницами. Начальникам управлений НКВД нужно было начинать свою работу на освобождённых территориях с арестов ставленников и пособников немцев (в том числе владельцев публичных домов).

Однако не все русские женщины добровольно встречались с немцами. Некоторые из них выполняли приказы советского командования: собирали разведывательные сведения. На глазах у своих делать это было стыдно. Вынужденные фрау получали кличку «фашистская подстилка». Полковник КГБ Зоя Воскресенская вспоминает историю 25-летней Оли из Орла. После начала войны девушка добровольно попросилась на фронт. В военкомате молодой человек предложил ей стать разведчицей (Оля хорошо знала немецкий). Два раза в месяц комсомолке нужно было закладывать в тайник донесение и вынимать оттуда новое задание. После оккупации города Оля быстро втянулась в офицерскую среду, проводила вечера в ресторанах, делая вид, что по-немецки знает лишь пару слов. В контрольные дни Оля ходила к тайнику, но заданий в них не появлялась, а донесения девушки никто не забирал. Сбежать из города не удавалось. Гитлеровцы господствовали в нём больше 20 месяцев. Вскоре Орёл освободили. Советскому командованию доложили якобы о предательстве «девки Ольги». Девушку арестовали, она предстала перед военным трибуналом. Полковник КГБ, выслушав историю комсомолки, посоветовала ей подробно описать ситуацию и попросить пересмотра дела в Верховном Суде. Через несколько месяцев справедливость восторжествовала. Олю реабилитировали за «отсутствием состава преступления».

источник

Командование вермахта считало, что немецкий солдат должен уметь воевать везде, в том числе и в условиях сурового высокогорья. Для этих целей специально создавались горные подразделения, такие как дивизия «Эдельвейс». Ее солдаты и офицеры считались лучшими в своем деле.

Высокие требования

В немецкой армии горнострелковые дивизии появились сравнительно поздно. Первые отряды были сформированы в самый разгар Первой мировой войны – в 1915 году. Но к началу Второй мировой вермахт уже имел немалый опыт ведения боевых операций в условиях высокогорья: именно на него опиралось немецкое командование при создании 1-й горнострелковой дивизии «Эдельвейс».

Состав горных стрелков пополнялся в основном выходцами из южных немецких земель – Баварии и Вюртемберга, а также жителями австрийского Тироля. Брали солдат не младше 24 лет, обязательно с опытом боевых действий выше снеговой линии.

Особое внимание уделялось физической форме: горным стрелкам в отличие от обычных пехотинцев приходилось все снаряжение тащить на себе.

Новобранцы должны были уметь передвигаться по пересеченной местности, преодолевать горные перевалы и владеть альпинистскими навыками. Солдаты, обученные сражаться в неблагоприятных географических и климатических условиях, с полным основанием причислялись к немецкой войсковой элите.

Альпийская подготовка

Еще перед наступлением Второй мировой войны на заснеженных склонах Альп туристы могли наблюдать белые фигуры лыжников, которые с тяжелым грузом за спиной регулярно совершали многокилометровые броски. Они и не знали, что так готовятся будущие спецотряды «Эдельвейса». Быть незаметным – главное правило альпийского стрелка.

Только забравшись высоко в горы можно было увидеть солдат проводивших тактические занятия: они отрабатывали маневры по захвату объектов, преодолевая глубокие расселины и «прилипая» к ледяным карнизам, на вершинах гор устанавливали минометы, а изо льда и снега строили надежные убежища.

Структура

В состав дивизии «Эдельвейс» входили три горноегерских, один артиллерийский и один противотанковый полк, а также батальон связи и саперный батальон. По немецким данным, батальон в себя включал 5 рот, состоящих из 90 человек, а также саперный и разведывательный взвод. На вооружении каждой роты находились две 75-мм горные пушки, шесть 81-мм и девять 50-мм минометов, 10 станковых и 36 ручных пулеметов.

Командир

В 1940-1942 годах во главе дивизии «Эдельвейс» стоял генерал Хуберт Ланц. Он поступил на военную службу в самом начале Первой мировой войны фанен-юнкером, закончил ее старшим лейтенантом, был награжден Железными крестами обеих степеней.

С 1936 года Ланц много времени посвящал освоению Кавказских гор. Он хорошо говорил по-русски, изучил некоторые диалекты горцев, прекрасно знал многие перевалы и охотничьи тропы и, в целом, хорошо ориентировался на местности. Обаятельный и щедрый немец без проблем завязывал знакомства среди местного населения, что впоследствии ему сослужило хорошую службу.

Во время Второй мировой войны Ланц провел немало успешных операций на Северном Кавказе. В частности, за взятие Марухского перевала генерал был награжден Рыцарским орденом с Дубовыми листьями.

После капитуляции Германии Ланц сдался в плен американским военным. В мае 1947 года Нюрнбергский трибунал приговорил генерала к наказанию в виде 12 лет тюремного заключения. Интересно, что в конце января 1951 года приговор был отменен, а Хуберту Ланцу принесли извинения.

Покорение Эльбруса

21 августа 1942 года группа лучших альпинистов 1-й горнострелковой дивизии во главе с капитаном Хайнцем Гротом покорила обе вершины Эльбруса: западную – 5642 метра и восточную – 5621 метр. Целью восхождения была установка флагов Третьего рейха. Геббельсовская пропаганда не упустила случай и преподнесла это событие как едва ли не безоговорочное покорение Кавказа.

Немецкая пресса тогда писала: «На высшей точке Европы, вершине Эльбрус, развевается германский флаг, скоро он появится и на Казбеке». Как факт принадлежности Кавказа Германии западную вершину Эльбруса немецкие власти намеревались назвать именем фюрера. Всех участников восхождения наградили Железными крестами, а также специальными жетонами с изображением контуров Эльбруса и надписью «Пик Гитлера».

Взятие перевала

На Северокавказском фронте советская армия располагала скромными военными ресурсами, что явилось основной причиной локальных побед немецких войск. Более того, ряд перевалов было попросту некому защищать. Оставалась надежда на то, что сами по себе перевалы окажутся неприступными для врага, но она не оправдалась.

Для того, чтобы застигнуть врасплох советские войска, на Марухском перевале двум ротам дивизии «Эдельвейс» с тяжелыми пулеметами и минометами пришлось обходить его с запада в условиях труднодоступного высокогорья. В частности, немцы дважды переходили глубокие и коварные потоки ледниковых вод. Таким образом, немецкие стрелки добрались до гребня, возвышавшегося над седловиной перевала, откуда хорошо обозревались позиции защитников.

Перевал был взят штурмом с трех сторон в течение 5-6 сентября 1942 года. Примерно 400 советских солдат тогда попали в плен, около 300 человек погибло и лишь нескольким десяткам удалось вырваться из окружения. Нужно отметить, что в отличие от немецких горных стрелков, советские военные, защищавшие перевал не были готовы вести боевые действия в сложнейших условиях высокогорья.

Ушли сами

Советское командование только к концу сентября 1942 года стало подтягивать к перевалам значительные силы, но выбить 1-ю горнострелковую дивизию так и не удалось. Многое тогда изменилось на Кавказском театре военных действий. Осознавая угрозу окружения советскими войсками и бессмысленность удержания Кавказских вершин, горнострелковые отряды «Эдельвейса» в октябре 1943 года ушли из опасного региона.

Неосуществленные операции

Кроме Северного Кавказа и ряда европейских стран, 1-я горнострелковая дивизия должна была принимать участие в операции «Морской лев», целью которой было вторжение на Британские острова. Но когда авантюрная операция была отвергнута высшим командованием вермахта, дивизия «Эдельвейс» переключилась на подготовку к захвату Гибралтара. Впрочем, и Гибралтар немецким войскам не суждено было захватить.

Военные преступления

Солдаты и офицеры дивизии «Эдельвейс» отметились не только военными победами, но и действиями против мирного населения которые инкриминируются как военные преступления. Особой жестокостью горные стрелки отметились в Греции. Так, в деревне Мусиотицас было убито 153 мирных жителя из-за обнаруженного рядом склада с вооружением, а 16 августа 1943 года в ходе карательного рейда стрелки практически полностью уничтожили деревню Коммено.

источник

В форме помимо внешней, зрительной составляющей важна и функциональная. Солдат любой страны на поле боя должен быть удобно и практично обмундирован.

По мнению искусствоведа М. Р. Кирсановой, на войне по униформе распознают своих и чужих. С. В. Стручёв, художник по костюмам, дополняет это высказывание так: «Чтобы было видно, в кого стрелять. Потому что контакт между стрелком и противником визуальный».

СССР

Солдаты Красной Армии были отлично экипированы в любое время года. Летом использовались пилотки и каски. Самым распространённым был шлем СШ-40. В его создании участвовал Семён Будённый, проверявший каску ударами шашки и стрельбой из нагана. Зимой вводились шапки-ушанки с опускающимися наушниками, которые защищали шею и уши от мороза. В состав облегчённой униформы также входили хлопчатобумажные гимнастёрки с нагрудными прорезными карманами, шаровары. Для хранения использовался рюкзак или вещевой мешок. Воду пили из стеклянных фуражек, подвешивающихся в мешке к ремню. Гранаты тоже носили на поясе – в специальных сумках. Помимо этого, в комплект обмундирования входила сумка для противогаза, патронов. Рядовые красноармейцы носили плащи-палатки, которые могли использоваться как дождевик. Зимой форма дополнялась полушубком или ватной курткой с телогрейкой, меховыми рукавицами, валенками и ватными штанами.

Униформа красноармейцев, казалось, была продумана до мелочей: в вещмешке образца 1942 года было даже отделение для топора. Так охарактеризовал состояние своей одежды в письме один из красноармейцев: «Моя одежда изрядно потрепалась и для дома ценности не представляет». А так комментировал армейскую форму профессор П. М. Шурыгин, участник Ржевской битвы: «Скоро получим стеганые брюки, телогрейки, тёплое белье. Со снегом дадут валенки. Материал добротный, так что диву даёшься, откуда столько этого прекрасного материала берётся». Из воспоминаний видно, что униформа красноармейца была качественной и практичной. Многочисленные карманы, сумки для боеприпасов значительно облегчали ведение боевых действий.

Германия

Форма немецких солдат шилась на фабрике Хуго Босса. Она включала в себя: стальной шлем с двухсторонним чехлом, шинель, противогазный футляр, портупею, винтовочные подсумки, плащ-палатку, котелок. Обмундирование вермахта было полноценным для европейской территории. Морозный Восточный фронт требовал совершенно другого подхода. Первую зиму солдаты мёрзли. Ко второй произошли изменения, и в униформу были введены утеплённые куртки, стёганые штаны, а также шерстяные перчатки, свитеры и носки. Но этого было мало.

Несмотря на то что советская форма была значительно тяжелее и проще в изготовлении, она считалась более пригодной для военных действий в зимнее время. Реконструктор клуба «Восточный рубеж» Юрий Гирев комментирует разницу в обмундировании ключевых держав так: ««Форма солдата красной армии была значительно теплее формы немцев. На ногах наши солдаты носили яловые сапоги. Чаще использовались ботинки с обмотками». Один из немецких представителей вермахта в послании близким писал: «Проезжая через Гумрак, я видел толпу наших отступающих солдат, они плетутся в самых разнообразных мундирах, намотав на себя всевозможные предметы одежды, лишь бы согреться. Вдруг один солдат падает в снег, другие равнодушно проходят мимо».

Британия

Британские солдаты носили полевую униформу: блузу с воротом или шерстяную рубаху, стальной шлем, свободные брюки, противогазную сумку, кобуру на длинном ремне, чёрные ботинки и шинели. К началу Второй мировой войны была принята новая униформа. Регулярные части британской армии получили её последними, потому что нужно было обмундировать новобранцев и тех, чья одежда уже потеряла достойный вид. По ходу войны происходили незначительные изменения, в ходе которых у воротника и других элементов одежды появилась подкладка, препятствующая трению грубой саржи, пряжки стали выпускаться с зубцами.

Нередко британским солдатам приходилось носить тяжёлый плащ «тропал» с пуховой подкладкой. Чтобы не замёрзнуть, они надевали под каски вязаные подшлемники. Российский историк Игорь Дроговоз по достоинству оценил британскую униформу: «Обмундирование солдат и офицеров британской армии стало образцом для подражания всем армиям Европы. Во френчи цвета хаки очень скоро стало переодеваться всё европейское военное сословие, а в ботинках с обмотками советские солдаты брали Берлин в 1945 году».

США

Униформа американских солдат объективно считается самой удобной и продуманной в условиях Второй мировой войны. На неё ориентировались при разработке обмундирования даже в послевоенное время. В состав формы входила шерстяная рубаха, лёгкая полевая куртка, брюки с полотняными гетрами, невысокие коричневые ботинки, каска или пилотка. Такое количество вещей пришло на смену комбинезону из твила. Функциональностью отличалась вся одежда солдат США: куртка застёгивалась на молнию и пуговицы, была оснащена прорезанными карманами по бокам. Лучшей экипировкой американцам позволил стать арктический комплект, состоящий из тёплой куртки-парки, шнурованных ботинок на меху. Командование ВС США убеждено, что американский солдат обладает лучшей экипировкой. Один из красноармейцев отзывался об их обуви с особым почтением: «Какие хорошие у них были шнурованные ботинки!»

Япония

В годы Второй мировой войны у японцев существовала униформа трёх типов. Каждая из них включала в себя мундир, брюки, шинель и плащ-накидку. Для тёплой погоды предусмотрен хлопчатобумажный вариант, для холодной – шерстяной. В комплекте обмундирования также была каска, ботинки или сапоги. Для японских солдат операциями в зимних условиях считались столкновения на севере Китая, Манчьжурии и Корее. Максимально утеплённая форма использовалась для ведения боевых действий именно в этих местах. Естественно, для сурового климата она не подходила, потому что представляла собой шинели с меховыми обшлагами, шерстяные стёганые брюки, кальсоны. В целом трудно назвать японское обмундирование функциональным. Оно подходило только для определённых широт с тропическим климатом.

Италия

Итальянские солдаты во времена Второй мировой носили сорочку и галстук, однобортный китель с поясным ремнём, брюки-галифе с обмотками или шерстяными носками-гольфами, ботинки до щиколотки. Некоторым солдатам было удобнее использовать бриджи. Униформа не подходила для зимних кампаний. Шинель была сшита из дешёвого грубого сукна, совершенно не греющего в мороз. Армия не оснащалась зимней одеждой. Утеплённые варианты имелись только у представителей горных войск. Итальянская газета «Провинция Комо» в 1943 году отметила, что лишь десятая часть солдат во время пребывания в России была снабжена подходящей для этого униформой. В своих воспоминаниях бойцы писали, что временами температура доходила до отметки в минус 42 градуса, поэтому многие погибали из-за обморожения, а не в ходе военных операций. Статистика итальянского командования сообщает, что только за первую зиму от переохлаждения пострадали 3600 солдат.

Франция

Французские солдаты воевали в цветной униформе. Они была обмундированы в однобортные кители на пуговицах, двубортные шинели с боковыми карманными клапанами. Полы шинели могли быть застёгнуты назад, чтобы было легче ходить. На одежде присутствовали петли для ремня. Пешие войска носили бриджи с обмотками. Головных уборов было три вида. Самым популярным считалось кепи. Также активно носили и каски Адриана. Их отличительная черта – наличие эмблемы спереди. Кроме внешнего вида, этот шлем вряд ли мог похвастаться чем-то ещё. Он не предусматривал защиту от попадания пулями. В очень холодную погоду французская униформа расширяла свой спектр до овчинного полушубка. Такую одежду трудно назвать оптимальной для разных погодных условий.

Лучшая форма американских солдат стала прообразом всей современной полевой одежды. Она отличалась функциональностью и продуманным внешним видом. В ней не замерзали, а это было одним из решающих факторов на войне.

источник

7 ноября 1944 года американская авиация совершенно неожиданно подвергла бомбардировке советскую военную колонну возле югославского города Ниш. Происшествие имело все шансы перерасти в полномасштабную войну.

Предыстория

Отношения между СССР и США накануне открытия Второго фронта не были ни дружественными, ни враждебными – в них присутствовало определенное напряжение. Следует вспомнить, что Соединенные Штаты одними из последних признали Советский Союз, при этом категорически возражая против вхождения в его состав Прибалтики.

Осторожность в отношениях между двумя странами не позволила им подписать полноценный союзный договор, какой, к примеру, был заключен между СССР и Великобританией. Впрочем, это никак не повлияло на соглашение по ленд-лизу: технику, вооружение, сырье и продовольственные товары американская сторона поставляла исправно.

Свои обязательства США выполняли и после открытия Второго фронта, однако боевые действия вели так, что от них в значительной степени страдало мирное население. Очень подозрительно выглядит бомбардировка американскими ВВС Белграда, которая пришлась на дни Православной Пасхи. Местных жителей тогда погибло в несколько раз больше чем немецких солдат.

По свидетельству очевидцев падающие бомбы «украшал» издевательский лозунг «Счастливой Пасхи!». Он был явно адресован югославам, а не немцам – их Протестантская Пасха уже прошла. В этом можно усмотреть и скрытый вызов Советам, чьим союзником был югославский лидер и коммунист Броз Тито.

Бой над Нишем

На фоне интенсивных и зачастую хаотичных бомбардировок европейских городов атаку американской авиацией советской колонны во главе с генерал-лейтенантом Григорием Котовым можно было назвать досадной случайностью и списать на издержки военного времени.

Но настораживают два факта. Во-первых, американское командование уже знало, что около Ниша нет немецких войск, во-вторых, «огонь по своим» был осуществлен в день годовщины Октябрьской революции. Очередная бомбардировка в праздник!

Внизу размахивали красными знаменами, убеждая налетчиков, что это не немецкие войска, но американцы не видели или не хотели видеть. Жертвами авианалета стали 34 человека, в том числе и командир корпуса Котов, 39 солдат получили ранения, более 20 автомашин с грузами оказались сожжены.

В ответ на бомбардировку советским ПВО удалось сбить один американский самолет. Немедля два истребителя Як-3 и Як-9 поднялись навстречу «союзной» эскадрильи, за ними – еще шесть Як-9.

Командование установив «национальность» противника отдало приказ: «принять все меры к предотвращению столкновения в воздухе», однако после того как был сбит один из «Яков», советские истребители вступили в бой и в первой же атаке уничтожили два американских самолета. Среди летчиков был ас Александр Колдунов, который пытался жестами указать ведущему «Лайтнингу» (Lockheed P-38 Lightning) на ошибку – это, казалось, возымело успех.

Советские самолеты отвели американскую эскадрилью за горный хребет, однако очень скоро около 40 «Лайтнингов» возобновили атаку. Советские «Яки» снова отправились в сторону американских самолетов, произведя несколько предупредительных выстрелов из пушек и одну пулеметную очередь. Только тогда

Командование ВВС США по горячим следам было вынуждено извиняться пред советской стороной, называя происшедшее «досадным инцидентом». Их целью была немецкая колонна, шедшая из Греции в Триест. Американские ВВС ошиблись примерно на 400 километров! Однако вторая группа самолетов не должна была повторять ошибку первой, так как между ними поддерживалась радиосвязь. Но это лишь одна из загадок в этой странной истории.

Любопытны ответы американских пилотов, которые, по их мнению, действительно долго не видели советские опознавательные знаки. И только после слов полковника Эдвинсона «это русские, валим отсюда к черту!» эскадрилья ВВС США ушла от Ниша.

Один из американских летчиков с бахвальством вспоминал: «Мы остались без боеприпасов или почти без боеприпасов. Большой расход был при штурмовке колонны, иначе русским бы пришлось еще хуже. Сбили мы пять-семь русских «Яков». Они были как «мессера», но на нашей стороне были лучшая тактика и инициатива».

Итоги

Разумеется, результаты воздушного боя у американской и советской сторон разнятся. Американцы пишут о 4-х сбитых советских самолетах и 2-х – ВВС США, оба американских пилота по их сведениям погибли. Наша статистика говорит о 3-х потерянных «Яках» и двух погибших летчиках, при 5 сбитых «Лайтнингах».

Относительно инцидента над Нишем у советского командования было масса вопросов, однако расследование было прекращено – портить отношение с союзниками никто не хотел. Случись подобное в конце войны – все могло пойти по-другому.

Посол США в СССР Аверелл Гарриман принес извинения по поводу несчастного случая от имени президента Франклина Рузвельта и генерала армии Джорджа Маршалла. Гарриман предложил направить в штаб 3-го Украинского фронта американских представителей для координирования совместных действий ВВС. Сталин это предложение отверг, мотивируя уже установленной линией, разграничивавшей действия союзников.

«Американские жертвы» Кожедуба

Можно было бы забыть об инциденте над Нишем, если бы не две скорые встречи русских и американских самолетов.

17 апреля 1945 года Иван Кожедуб был атакован двумя «Мустангами» (North American P-51 Mustang) в небе над Берлином. Тем более странно, что это произошло после того, как советский летчик пытался защитить союзников от нападения «мессершмиттов». «Кому огня? Мне?!», – с негодованием тогда воскликнул русский ас. В считанные минуты оба «Мустанга» были сбиты – один взорвался в воздухе, другой чудом дотянул до советской территории. Выживший после боя «здоровенный негр» на вопрос «кто его сбил?» ответил – «Фокке Вульф» (немецкий истребитель). Однако не ясно, ошибся американский пилот или отказался признать победу русского летчика.

После проявки пленки ФКП воздушный бой удалось рассмотреть во всех подробностях. Командир дивизии Евгений Савицкий, отдав пленки Кожедубу, настрого приказал никому их не показывать, а потом добавил: «Эти победы – в счет будущей войны». Уже тогда советское командование воспринимало американцев как потенциального врага.

Взаимностью отвечали и американцы. Георгий Жуков сохранил нам высказывания командующего ВВС США Спаатса, который на одной из встреч с маршалом при обсуждении порядка полетов над советской зоной демонстративно возмутился: «Американская авиация всюду летала, и летала без всяких ограничений!».

В самом конце войны Кожедубу пришлось еще раз встретиться с бомбардировщиками американских ВВС. Тогда эскадрилья многомоторных гигантов, игнорируя предупредительные выстрелы, вошла в зону советской оккупации. Русский ас сбил три самолета – остальные обратились в бегство. Однако официальный список этими трофеями ему пополнить не разрешили. Командир полка Павел Чупиков то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что с американцами придется подраться очень скоро, и в первый день новой войны трофеи припишут задним числом.

источник

Итоги участия Великобритании во Второй мировой войне были неоднозначными. Страна сохранила свою независимость и внесла заметный вклад в победу над фашизмом, в то же время она утратила роль мирового лидера и вплотную приблизилась к потере колониального статуса.

Политические игры

Британская военная историография часто любит напоминать, что пакт Молотова-Риббентропа 1939 года фактически развязал руки германской военной машине. При этом на туманном Альбионе обходят стороной Мюнхенское соглашение, подписанное Англией совместно с Францией, Италией и Германией годом раньше. Результатом этого сговора стал раздел Чехословакии, который, по мнению многих исследователей, и был прелюдией ко Второй мировой войне.

30 сентября 1938 года в Мюнхене Великобритания и Германия подписали еще одно соглашение – декларацию о взаимном ненападении — что явилось кульминацией английской «политики умиротворения». Гитлеру довольно легко удалось убедить британского премьера Артура Чемберлена, что Мюнхенские договоренности будут гарантией безопасности в Европе.

Историки считают, что Британия возлагала большие надежды на дипломатию, с помощью которой рассчитывала перестроить испытывающую кризис Версальскую систему, хотя уже в 1938 году многие политики предостерегали миротворцев: «Уступки Германии лишь подстегнут агрессора!»

Чемберлен, вернувшись в Лондон, у трапа самолета произнес: «Я привез мир нашему поколению», на что Уинстон Черчилль, в то время парламентарий, пророчески заметил: «Англии был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну».

«Странная война»

1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу. В тот же день правительство Чемберлена направляет Берлину ноту протеста, а 3 сентября Великобритания как гарант независимости Польши объявляют Германии войну. В течение последующих десяти дней к ней присоединяется все Британское Содружество.

К середине октября англичане переправляют на континент четыре дивизии и занимают позиции вдоль франко-бельгийской границы. Оданко участок между городами Мольд и Байель, являющийся продолжением линии Мажино, находился далеко от эпицентра военных действий. Здесь союзниками было создано более 40 аэродромов, но вместо бомбардировок германских позиций английская авиации занялась разбрасыванием агитационных листовок, взывающих к нравственности немцев.

В последующие месяцы во Францию прибывают еще шесть британских дивизий, но к активным действиям ни англичане, ни французы приступать не спешат. Так велась «странная война». Руководитель британского Генштаба Эдмунд Айронсайд следующим образом охарактеризовал ситуацию: «Пассивное ожидание со всеми волнениями и тревогами, которые из этого вытекают».

Французский писатель Ролан Доржелес вспоминал, как союзники спокойно наблюдали за перемещением немецких поездов с боеприпасами: «Очевидно, главная забота высшего командования заключалась в том, чтобы не беспокоить противника».

Историки не сомневаются, что «странная война» объясняется выжидательной позицией союзников. И Великобритания, и Франция должны были понять, куда обратится германская агрессия после захвата Польши. Не исключено, что если бы вермахт после Польской кампании сразу начал вторжение в СССР, то союзники могли поддержать Гитлера.

Чудо у Дюнкерка

10 мая 1940 года согласно плану «Гельб» Германия начала вторжение в Голландию, Бельгию и Францию. Политические игры закончились. Вступивший в должность премьера Соединенного Королевства Черчилль трезво оценил силы противника. Как только немецкие войска взяли контроль над Булонью и Кале, он принял решение эвакуировать оказавшиеся в котле под Дюнкерком части британского экспедиционного корпуса, а вместе с ними остатки французских и бельгийских дивизий. 693 английских и около 250 французских кораблей под командованием английского контр-адмирала Бертрама Рамсея планировали переправить через Ла-Манш около 350 000 солдат коалиции.

Военные эксперты слабо верили в успех операции под звучным называнием «Динамо». Передовой отряд 19-го танкового корпуса под командованием генерал-полковника немецких войск Гейнца Гудериана находился в считаных километрах от Дюнкерка и при желании без труда мог разгромить деморализованных союзников. Но случилось чудо: 337 131 солдат, большинство из которых были англичанами, практически без помех добрались до противоположного берега.

Гитлер неожиданно для всех остановил наступление немецких войск. Гудериан назвал это решение чисто политическим. Историки разошлись в оценке спорного эпизода войны. Кто-то считает, что фюрер хотел поберечь силы, но кто-то уверен в тайной договоренности между британским и германским правительствами.

Так или иначе, после Дюнкеркской катастрофы Британия оставалась единственной страной избежавшей полного поражения и способной противостоять, казалось бы, непобедимой немецкой машине. 10 июня 1940 года положение Англии стало угрожающим, когда на стороне нацистской Германии в войну вступила фашистская Италия.

Битва за Англию

Планы Германии по принуждению Великобритании к капитуляции никто не отменил. В июле 1940 года массированной бомбардировке германских ВВС подверглись прибрежные конвои и морские базы Британии. В августе люфтваффе переключились на аэродромы и авиационные заводы.

24 августа немецкая авиация нанесла первый бомбовый удар по центру Лондона. По некоторому мнению, ошибочно. Ответная атака не заставила себя ждать. Через сутки к Берлину вылетел 81 бомбардировщик британских ВВС. До цели добрались не более десятка, однако и этого хватило, чтобы привести Гитлера в ярость. На совещании немецкого командования в Голландии было решено всю мощь люфтваффе обрушить на Британские острова.

В течение нескольких недель небо над британскими городами превратилось в кипящий котел. Досталось Бирмингему, Ливерпулю, Бристолю, Кардиффу, Ковентри, Белфасту. За весь август погибли не менее тысячи британских граждан. Однако с середины сентября интенсивность бомбардировок стала снижаться в связи с эффективным противодействием британской истребительной авиации.

Битву за Англию лучше характеризуют цифры. Всего в воздушных сражениях были задействованы 2913 самолетов британских ВВС и 4549 машин люфтваффе. Потери сторон историками оцениваются в 1547 сбитых истребителей королевских ВВС и 1887 немецких самолетов.

Владычица морей

Известно, что после результативной бомбардировки Англии Гитлер намеревался начать операцию «Морской лев» по вторжению на Британские острова. Однако желаемого превосходства в воздухе достигнуто не было. В свою очередь, военное командование рейха скептически отнеслось к десантной операции. По мнению немецких генералов, сила германской армии заключалась именно на суше, а не на море.

Военные эксперты были уверены, что сухопутная армия Британии была ничем не сильнее сломленных Вооруженных сил Франции и у Германии были все шансы взять верх над войсками Соединенного Королевства в наземной операции. Английский военный историк Лиддел Гарт отмечал, что Англии удалось удержаться только за счет водной преграды.

В Берлине осознавали, что немецкий флот заметно уступал английскому. К примеру, ВМС Британии к началу войны имели семь действующих авианосцев и еще шесть на стапеле, тогда как Германия так и не смогла оснастить хотя бы один свой авианосец. В морских просторах наличие палубной авиации могло предрешить исход любого сражения.

Немецкий подводный флот смог нанести серьезный урон только торговым судам Британии. Однако, потопив при поддержке США 783 немецкие подлодки, британские ВМС выиграли битву за Атлантику. Вплоть до февраля 1942 года фюрер надеялся покорить Англию с моря, пока командующий Кригсмарине (германские ВМС) адмирал Эрих Редер окончательно не убедил его оставить эту затею.

Колониальные интересы

Еще в начале 1939 года комитет начальников штабов Великобритании и одной из важнейших стратегических задач признал защиту Египта с его Суэцким каналом. Отсюда особое внимание Вооруженных сил Королевства к Средиземноморскому театру военных действий.

К сожалению, воевать англичанам пришлось не на море, а в пустыне. Май-июнь 1942 года обернулся для Англии, по словам историков, «позорным поражением» под Тобруком от африканского корпуса Эрвина Роммеля. И это при двукратном превосходстве британцев в силе и технике!

Переломить ход Североафриканской кампании англичане смогли лишь в октябре 1942 года в битве у Эль-Аламейна. Снова имея значительный перевес (к примеру, в авиации 1200:120), британский экспедиционный корпус генерала Монтгомери сумел разгромить группировку из 4 немецких и 8 итальянских дивизий под командованием Роммеля.

Черчилль по поводу этого сражения заметил: «До Эль-Аламейна мы не одержали ни одной победы. После Эль-Аламейна мы не понесли ни одного поражения». К маю 1943 британские и американские войска заставили капитулировать 250-тысячную итало-германскую группировку в Тунисе, что открывало путь союзникам в Италию. В Северной Африке англичане потеряли около 220 тысяч солдат и офицеров.

И снова Европа

6 июня 1944 года с открытием Второго фронта британским войскам представилась возможность реабилитироваться за постыдное бегство с континента четыре года назад. Общее руководство союзными сухопутными войсками было возложено на опытного Монтгомери. Тотальное превосходство союзников уже к концу августа подавило сопротивление немцев во Франции.

В ином ключе разворачивались события в декабре 1944 года под Арденнами, когда немецкая бронетанковая группировка буквально продавила рубежи американских войск. В арденнской мясорубке армия США потеряла свыше 19 тысяч солдат, британцы — не более двухсот.

Подобное соотношение потерь привело в стане союзников к разногласиям. Американские генералы Брэдли и Паттон угрожали уйти в отставку, если Монтгомери не оставит руководство армией. Самоуверенное заявление Монтгомери на пресс-конференции 7 января 1945 года, что именно британские войска спасли американцев от перспективы окружения, поставили под угрозу проведение дальнейшей совместной операции. Только благодаря вмешательству главнокомандующего союзными силами Дуайта Эйзенхауэра конфликт был улажен.

К концу 1944 года Советский Союз освободил значительную часть Балканского полуострова, что вызвало в Британии серьезную обеспокоенность. Черчилль, не желавший терять контроль над важным Средиземноморским регионом, предложил Сталину раздел сферы влияний, в результате чего Москве досталась Румыния, Лондону – Греция.

Фактически с молчаливого согласия СССР и США Великобритания подавила сопротивление греческих коммунистических сил и 11 января 1945 года установила полный контроль над Аттикой. Именно тогда на горизонте британской внешней политики отчетливо замаячил новый противник. «В моих глазах советская угроза уже заменила нацистского врага», – вспоминал Черчилль в мемуарах.

Согласно 12-томной «Истории Второй мировой войны» Великобритания вместе с колониями потеряла во Второй мировой войне 450 000 человек. Расходы Британии на ведение войны составили более половины иностранных капиталовложений, внешний долг Королевства к концу войны достиг 3 миллиардов фунтов стерлингов. Со всеми долгами Великобритания рассчиталась только к 2006 году.

источник