ученые

Россия богата великими учеными и изобретателями, которые внесли свой значимый вклад не только в российский прогресс, но и в мировой. Предлагаем вам ознакомиться с гениальными плодами инженерной мысли наших соотечественников, которыми по праву можно гордиться!

Телеграф

Первый в мире электромагнитный телеграф создал российский учёный Павел Львович Шиллинг в 1832 году. Публичная демонстрация работы аппарата состоялась в квартире Шиллинга 21 октября 1832 года.

Телеграфный аппарат П. Л. Шиллинга

Павел Шиллинг также разработал оригинальный код, в котором каждой букве алфавита соответствовала определённая комбинация символов, которая могла проявляться чёрными и белыми кружками на телеграфном аппарате.

Впоследствии электромагнитный телеграф был построен в Германии — Карлом Гауссом и Вильгельмом Вебером (1833), в Великобритании — Куком и Уитстоном (1837), а в США электромагнитный телеграф запатентован С. Морзе в 1837 году.

Трубопроводный транспорт

Что считать первым настоящим трубопроводом, сказать сложно. Можно вспомнить предложение Дмитрия Менделеева, датированное еще 1863 годом, когда он предложил на бакинских нефтяных приисках доставлять нефть от мест добычи до морского порта не в бочках, а по трубам.

Предложение Менделеева не было принято, а спустя два года первый трубопровод построили американцы в Пенсильвании. Как всегда, когда что-то делается за границей, это начинают делать и в России. Или по крайней мере выделять деньги.

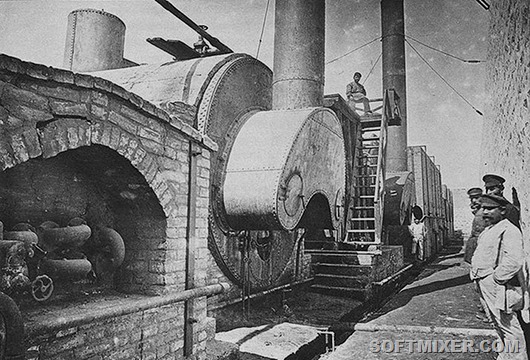

На фото: вид трехтопочного куба. Баку, 1887 год.

В 1877 году Александр Бари и его помощник Владимир Шухов вновь выступают с идеей трубопроводного транспорта, уже опираясь и на американский опыт, и вновь на авторитет Менделеева. В итоге Шухов в 1878 году построил первый в России нефтепровод, доказав удобство и практичность трубопроводного транспорта.

Пример Баку, который тогда был одним из двух лидеров мировой нефтедобычи, стал заразительным, и «сесть на трубу» стало мечтой любого предприимчивого человека.

Электродуговая сварка

Николай Бенардос происходит из новороссийских греков, живших на берегу Черного моря. Он автор более ста изобретений, но в историю вошел благодаря электрической дуговой сварке металлов, которую запатентовал в 1882 году в Германии, Франции, России, Италии, Англии, США и других странах, назвав свой метод «электрогефестом».

Н.Н.Бернардос за сваркой котла на заводе Струка, С.-Петербург, 1887 год.

Метод Бенардоса распространился по планете со скоростью лесного пожара. Вместо того чтобы возиться с клепками-болтами, было достаточно просто сварить куски металла. Однако потребовалось около полувека, чтобы сварка окончательно заняла главенствующее положение среди монтажных методов.

Вроде бы простой метод — создать электрическую дугу между плавящимся электродом в руках сварщика и кусками металла, которые надо сварить. Но решение изящное. Правда, оно не помогло изобретателю достойно встретить старость, он скончался в бедности в 1905 году в богадельне.

Квадролет и вертолет

Игорь Сикорский также создал и первый серийный вертолет, им стал R-4, или S-47, который компания Vought-Sikorsky начала выпускать в 1942 году. Это был первый и единственный вертолет, который участвовал во Второй мировой войне, на тихоокеанском театре военных действий, в качестве штабного транспорта и для эвакуации раненых.

И.Сикорский за штурвалом своего первого вертолета

Однако вряд ли военное ведомство США дало бы Игорю Сикорскому смело экспериментировать с вертолетной техникой, если бы не удивительная винтокрылая машина Георгия Ботезата, в 1922 году начавшего испытывать свой вертолет, который ему заказали американские военные. Вертолет первым реально отрывался от земли и мог держаться в воздухе. Возможность вертикального полета, таким образом, была доказана.

Испытания вертолета Ботезата на военной базе McCook Field, штат Огайо

Вертолет Ботезата называли «летающим осьминогом» из-за его интересной конструкции. Это был квадрокоптер: четыре винта размещались на концах металлических ферм, а система управления располагалась в центре — точь-в-точь как у современных радиоуправляемых дронов.

Цветное фото

Цветная фотография появилась еще в конце XIX века, однако снимки того времени характеризовались смещением в ту или иную часть спектра. Российский фотограф Сергей Прокудин-Горский был одним из лучших в России и, как и многие его коллеги по всему миру, мечтал добиться максимально натуральной цветопередачи.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский собственной персоной. Фотография сделана в 1912 году у реки Скурицхали.

В 1902 году Прокудин-Горский изучал цветное фотографическое дело в Германии, у Адольфа Мите, который к тому времени был всемирной звездой цветной фотографии. Вернувшись домой, Прокудин-Горский стал совершенствовать химию процесса и в 1905 году запатентовал свой собственный сенсибилизатор, то есть вещество, повышающее чувствительность фотопластинок. В результате ему удалось получать негативы исключительного качества.

Крестьянские девушки. Деревня Топорня. Вологодская губерния, 1909 г.

Прокудин-Горский организовал ряд экспедиций по территории Российской империи, снимая и известных персон (например, Льва Толстого), и крестьян, храмы, пейзажи, заводы, — таким образом создав удивительную коллекцию цветной России. Демонстрации Прокудина-Горского вызвали большой интерес в мире и подтолкнули других специалистов к разработке новых принципов цветной печати.

Парашют

Как известно, идею парашюта предложил еще Леонардо да Винчи, а спустя несколько веков, с появлением воздухоплавания, начались регулярные прыжки из-под воздушных шаров: парашюты подвешивались под ними в частично раскрытом состоянии. В 1912 году американец Бэрри смог с таким парашютом покинуть самолет и, что немаловажно, живым опустился на землю.

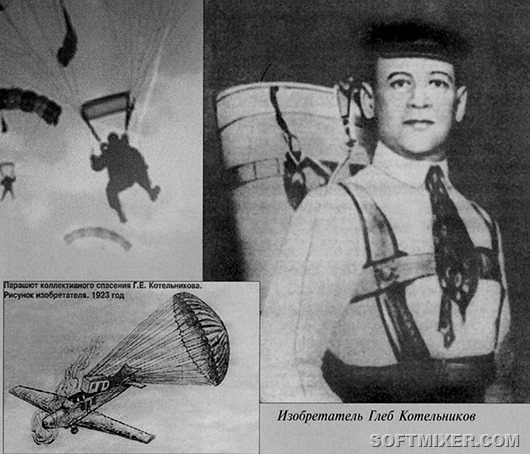

Проблему решали кто во что горазд. Например, американец Стефан Банич изготовил парашют в виде зонта с телескопическими спицами, которые крепились вокруг туловища пилота. Эта конструкция работала, хотя все равно была не очень удобна. А вот инженер Глеб Котельников решил, что все дело в материале, и сделал свой парашют из шелка, упаковав его в компактный ранец. Котельников запатентовал свое изобретение во Франции в преддверии Первой мировой войны.

Но кроме ранцевого парашюта он придумал еще одну интересную вещь. Раскрываемость парашюта он испытывал, раскрывая его во время движения автомобиля, который буквально вставал как вкопанный. Так Котельников придумал тормозной парашют в качестве системы аварийного торможения для самолетов.

Электромобиль

В последней трети XIX века мир охватила форменная электрическая лихорадка. Поэтому и электромобили делали все кому не лень. Это был «золотой век» электрических автомобилей. Города были меньше, и пробег на одной зарядке в 60 км был вполне приемлем. Одним из энтузиастов был инженер Ипполит Романов, который к 1899 году создал несколько моделей электрических кэбов.

Электрический кэб И.В. Романова

Но главное даже не это. Романов придумал и создал в металле электрический омнибус на 17 пассажиров, разработал схему городских маршрутов для этих прародителей современных троллейбусов и получил разрешение на работу. Правда, под свой личный коммерческий страх и риск.

Электро-омнибус Ипполита Романова предназначенный для обслуживания гостиниц

Найти нужную сумму изобретатель не смог, к большой радости конкурентов — владельцев конок и многочисленных извозчиков. Однако работающий электро-омнибус вызвал большой интерес у других изобретателей и остался в истории техники как изобретение, убитое муниципальной бюрократией.

Цветное телевидение

Владимир Зворыкин родился в купеческой семье города Мурома. Мальчик имел возможность с детства много читать и ставить всякие опыты — эту страсть к науке отец всемерно поощрял. Начав учиться в Петербурге, он узнал об электронно-лучевых трубках и пришел к выводу, что именно за электронными схемами будущее телевидения.

Зворыкин на юбилейной выставке своих приборов. Принстон, 1954 г.

Зворыкину повезло, он вовремя уехал из России в 1919 году. Много лет работал и в начале 30-х годов запатентовал передающую телевизионную трубку — иконоскоп. Еще раньше он сконструировал один из вариантов принимающей трубки — кинескоп. А потом, уже в 1940-е годы, он разбил световой луч на синий, красный и зеленый цвета и получил цветное ТВ.

Изобретатель иконоскопа и кинескопа Владимир Зворыкин

Кроме этого, Зворыкин разработал прибор ночного видения, электронный микроскоп и еще много всяких интересных вещей. Он изобретал всю свою долгую жизнь и даже на пенсии продолжал удивлять своими новыми решениями.

Памятник легендарному изобретателю телевидения Владимиру Зворыкину в Москве.

Источник

В СССР люди хотели не только сказку сделать былью, но и научную фантастику. Телепатия, лодки-амфибии, способные прорываться через толщу земли, космические самолеты – все эти проекты разрабатывались нашими учеными.

1.Мозговое радио

Управление сознанием и мыслью на расстоянии – давняя мечта человечества. Такое психологическое оружие, будь оно изобретено, могло бы стать самым страшным и самым эффективным за всю историю человеческой цивилизации.

Управление сознанием и мыслью на расстоянии – давняя мечта человечества. Такое психологическое оружие, будь оно изобретено, могло бы стать самым страшным и самым эффективным за всю историю человеческой цивилизации.

В 1923 году инженер-электрик Бернард Кажинский представил свой проект «мозгового радио», способного передавать импульсы мозга, превращая их в сигналы, на огромные расстояния. Он высказал гипотезу, что человек – это живая радиостанция, которая может работать и как радиопередатчик и как радиоприемник.

Таким образом, электромагнитные волны, переданные одним человеком, могут быть восприняты другим, если он одинаково настроен с передающим.

Результаты его исследований стали настоящей сенсацией. Его приглашали с лекциями крупнейшие исследовательские институты и лаборатории мира. По возвращении на родину, его разработки были признаны эффективными и были предоставлены все условия для продолжения экспериментов.

17 марта 1924 года в Москве прошли первые испытания «мозгового оружия», позволяющего дистанционно и разрушительно воздействовать на организм. Ударной силой стали низкочастотные волны, излучаемые «мозговым радио». Опыты проводили на животных, а суть эксперимента состояла в том, чтобы заставить собаку мозговым сигналом взять нужную книгу из стопки и принести ее членам комиссии. Собаки прекрасно справлялись с задачей, но после этого по какой-то причине становились совершенно неспособные к исполнению обычных команд и дрессировке.

О дальнейшей судьбе «мозгового радио» известно мало, но очевидно, что работа над ним под руководством Кажинского вскоре прекратилась. Сам ученый до конца своих дней верил в возможность создания своего изобретения. Он умер в 1962 году, незадолго до смерти издав вторую книгу о «мозговом радио», в которой подробно описал свою идею и призывал к ее дальнейшей разработке.

2.Летающий танк А-40

В 1941 году командование Красной Армии поставило перед главным инженером планерного управления Наркомата авиационной промышленности Олегом Антоновым сложную задачу, над которой билось уже не одно поколение конструкторов – поднять в воздух бронетехнику.

В 1941 году командование Красной Армии поставило перед главным инженером планерного управления Наркомата авиационной промышленности Олегом Антоновым сложную задачу, над которой билось уже не одно поколение конструкторов – поднять в воздух бронетехнику.

Задумка состояла в создании бронемашины, которая смогла бы передвигаться по воздуху. Это позволило бы перебрасывать ее партизанам для усиления сопротивления на оккупированных территориях. Условия и сроки были стандартными для военного времени: машину нужно было сделать быстро, надежно и без лишних затрат.

В связи с этим Антонов решил «не изобретать велосипед», а взять легкий танк T-60, принятый на вооружение в Красной армии, и приделать ему легкие деревянные крылья «кукурузника». Предполагалось, что летающий танк будет буксироваться до места назначения по воздуху, а потом с помощью своих крыльев планировать до нужной точки посадки. Сразу после приземления крылья должны были сбрасывать, и летающий танк был готов к бою.

Но первый и последний полет танка А-40 оказался неудачным. Взятый для буксировки бомбардировщик ТБ-3 не смог обеспечить стабильный полет даже для максимально облегченного танка со слитым топливом, снятой башней и инструментальным ящиком. Двигатели у ТБ-3 начали перегреваться от такой нагрузки при самых благоприятных условиях, что уж говорить об условиях военной операции.

Поэтому, даже несмотря на то, что А-40 выполнил свою задачу и удачно спланировал до пункта посадки на ближайшем военном аэродроме, проект был свернут. По мнению экспертов, он был бы удачен, если бы для буксировки взяли более мощный бомбардировщик Пе-8. Но тогда этих машин было мало, и они были необходимы для решения более сложных стратегических задач. Так попытка поднять танк в воздух увенчалась неудачей.

3.Космический истребитель «Спираль»

Космические самолеты давно стали обычным явлением в произведениях фантастов. Но 50 лет назад фантастику почти превратили в реальность. В разгар Холодной войны в СССР рассматривали любые условия для ведения войны, не забывали и про космос. В ответ на разработку США орбитального пилотируемого перехватчика-разведчика-бомбардировщика X-20, в СССР решили создать собственную авиационно-космическую систему.

Космические самолеты давно стали обычным явлением в произведениях фантастов. Но 50 лет назад фантастику почти превратили в реальность. В разгар Холодной войны в СССР рассматривали любые условия для ведения войны, не забывали и про космос. В ответ на разработку США орбитального пилотируемого перехватчика-разведчика-бомбардировщика X-20, в СССР решили создать собственную авиационно-космическую систему.

Сложную и совершенно секретную задачу поставили перед конструкторским бюро 115, где исследования проводил главный конструктор Глеб Лозино-Лозинский. Проект получил название «Спираль». Он должен был стать первым космическим боевым кораблем СССР.

Лозино-Лозинский предложил создать «Спираль» из трех основных частей: гиперзвукового самолета-разгонщика (ГСР), двухступенчатого ракетного ускорителя и орбитального самолета. По задумке, самолет-разгонщик служил для достижения скорости 7,5 тысяч км/ч и выхода на 30 км высоту. Потом орбитальный самолет отделялся от ГСР и с помощью ракетного ускорителя достигал первой космической скорости (7,9 км/c). Таким образом, самолет выходил на околоземную орбиту и мог приступать для выполнения собственных задач: разведка, перехват космических целей, бомбардировка «космос-Земля» и так далее.

Предложенная конструкция имела ряд преимуществ. Например, быстрое достижение самолетом любой точки земного шара и посадка при любых условиях. Но во второй половине 70-х, когда первый аппарат был построен и готов к испытаниям, проект внезапно закрыло высшее руководство. Министр обороны СССР Андрей Гречко выбросил всю документацию, заявив, что «Фантазиями заниматься не будем». Так был преждевременно похоронен один из самых перспективных космических проектов СССР.

4.Подземная лодка «Боевой крот»

После завершения Второй мировой войны в руки советского руководства попали проекты немецких подземных танков «Субтеррина» и «Змея Мидграда». Они планировались как амфибии, способные двигаться по земле, под землей и даже под водой на глубине до 100 метров.

После завершения Второй мировой войны в руки советского руководства попали проекты немецких подземных танков «Субтеррина» и «Змея Мидграда». Они планировались как амфибии, способные двигаться по земле, под землей и даже под водой на глубине до 100 метров.

В результате длительного исследования чертежей группой ученых под руководством профессоров Г. И. Бабата и Г. И. Покровского был вынесен вердикт: машину можно использовать для боевых целей. Предполагалось, что такая боевая подземная лодка сможет добраться до стратегически важных объектов противника и взорвать их прямо из под земли. Взрыв в этом случае можно будет объяснить землетрясением.

В срочном порядке были выделены кадры и средства на создание собственного подземного танка, который получил кодовое название «боевой крот». Была создана машина на ядерном реакторе, способная двигаться через толщу земли со скоростью 7 км/ч. Результаты первых испытаний в уральских горах поразили всех: «крот», внедрившись в грунт без всяких сложностей, прошел 15 км и разрушил бункер условного противника. Это был полный успех.

Но повторный эксперимент неожиданно завершился полной катастрофой. Субтеррина по неизвестным причинам взорвалась, вся команда погибла. Проект приостановили, а при Брежневе он был закрыт окончательно.

5.Атомолет

В 50-е годы XX века, как в разгар холодной войны, в СССР и США идет активное освоение «мирного атома». Вместе с успехами в этой области возникает резонный вопрос: можно ли использовать атомную энергию для военных целей? Например, в авиации в качестве альтернативы керосину. У последнего есть, по крайней мере, два больших минуса – во-первых, его небольшая энергоемкость, во-вторых, большой расход при полете. Замена его продуктом ядерной реакции не только бы сократила расходы, но и увеличила бы время пребывания лайнеров в воздухе почти до бесконечности. А в условиях Холодной войны, в отсутствии у двух противоборствующих сторон баллистических ракет, две сверхдержавы очень нуждались в средстве доставки атомных бомб.

В 50-е годы XX века, как в разгар холодной войны, в СССР и США идет активное освоение «мирного атома». Вместе с успехами в этой области возникает резонный вопрос: можно ли использовать атомную энергию для военных целей? Например, в авиации в качестве альтернативы керосину. У последнего есть, по крайней мере, два больших минуса – во-первых, его небольшая энергоемкость, во-вторых, большой расход при полете. Замена его продуктом ядерной реакции не только бы сократила расходы, но и увеличила бы время пребывания лайнеров в воздухе почти до бесконечности. А в условиях Холодной войны, в отсутствии у двух противоборствующих сторон баллистических ракет, две сверхдержавы очень нуждались в средстве доставки атомных бомб.

В этих условиях, в СССР и США начинаются сверхсекретные работы над первым атомолетом. В начале апреля 1955 года, после подтверждения советскими физиками возможности создания ядерной энергоустановки для самолетов, Совмин СССР издает поручение, согласно которому конструкторские бюро Туполева А.Н., Лавочкина С.А. и Мясищева В.М. должны были создать тяжелый самолет с ядерной энергоустановкой. Причем, работа велась обособленно для усиления фактора конкуренции. Создание двигателя-реактора было поручено бюро Николая Кузнецова и Архипа Люльки.

Но разработчики сразу столкнулись с серьезной проблемой, следствием ядерной реакции – радиацией. При обслуживании такого самолета смертельной опасности подвергались не только члены экипажа, но и наземный обслуживающий персонал. По предварительным расчетам, проектный атомолет М-60 должен был «фонить» еще пару месяцев после полета.

Кроме того, ученые не смогли найти ответ, как защитить атмосферу от ядерных остатков. Один старт ракеты или самолета с атомным двигателем должен был создать вокруг себя мертвую, зараженную зону.

И наконец, возможность авиакатастрофы самолета с ядерным реактором на борту окончательно решила судьбу атомолетов. Как сказал впоследствии доктор Герберт Йорк, один из руководителей программы атомолетов в США: «Во-первых, самолёты иногда, бывает, падают. И сама по себе мысль о том, что где-то летает ядерный реактор, который вдруг может упасть, была неприемлемой». Возможность авиакатастрофы, автоматически становившейся экологической, послужила отрезвляющим фактором в гонке за создание первого атомолета. Программы разработок были свернуты в СССР и США в 1960-х годах.

Источник

Какие технологические инновации будут внедрены в ближайшие десять лет? Голографические комнаты, виртуальные хирурги, 3D-напечатанная одежда, виртуальный секс и многое другое. Американские исследователи поделились прогнозом на 2025 год.

В 2025 году, когда сверхскоростной интернет станет обычным явлением, реальный и виртуальный миры сольются в единое целое. В докладе Killer Apps in the Gigabit Age, выдержки из которого приводит газета Daily Mail, исследователи центра Pew Research и Элонского университета рассказали, чем грозит развитие сверхскоростного подключения к глобальной сети. Всего было опрошено 1464 эксперта. Все они сошлись во мнении, что ключевой станет виртуальная среда.

Произойдет 360-градусное наложение виртуального пространства на реальное, появятся массовые открытые онлайн-курсы с полным присутствием, — говорит Дэвид Вайнбергер из Berkman Center for Internet & Society.

Эксперты также считают, что виртуальная среда будет использоваться людьми в сексуальных целях. Этому поспособствует распространение домашних голографических площадок по типу Holodeck из фильма «Звездный путь».

Игры, фильмы, покупки и (конечно же) развлечения для взрослых уйдут в иммерсивную среду, — прогнозирует аналитик Primitive Spark Кэтрин Кэмпбелл.

Эксперты говорят, что к 2025 году людей многих профессий заменят голограммы.

Нет никаких сомнений, что голографические изображения, работающие в режиме реального времени, возьмут на себя обязанности врачей, хирургов и коллег по работе, — говорит голландский футуролог Марсель Буллинга.

Необходимость ходить в офис отпадет.

Рабочее место завтрашнего дня сильно изменится. Количество деловых поездок уменьшится, конкуренция на рынке труда увеличится. За рабочие места придется конкурировать с «облачными» мигрантами, которые будут ходить на работу в костюме голограммы.

Дети будут проводить еще меньше времени в школе.

Школьный день будет разбит на несколько учебных сессий. Часть занятий будет проходить дома, а часть — в близрасположенных образовательных учреждениях в больших и малых группах с разными преподавателями, — объясняет исследователь из Salesforce.com Джей-Пи Рангасвами.

По его мнению, достижения технического прогресса изменят наше отношение к одежде – мы будем ежедневно 3D-печатать новые шмотки, а старые отправлять на переработку.

Ношение одежды, которая каждый день печатается на 3D-принтере под конкретного клиента, также станет обычным явлением.

Мы будем иначе следить за здоровьем.

Ежедневное меню будет разрабатываться индивидуально для каждого человека с учетом его генетических особенностей, места проживания и рода деятельности, — считает Юдит Донат из Berkman Center for Internet and Society.

По словам главного экономиста Google Хэла Вариана, постоянный мониторинг положительным образом скажется на нашем здоровье:

Гораздо дешевле и удобнее следить за своим здоровьем вне больницы. Купить систему мониторинга здоровья можно будет так же просто, как систему домашнего видеонаблюдения. Плюс ко всему, охранная система также научится следить за здоровьем. Роботизированная и дистанционная хирургия станет обыденным делом.

Источник

Как выяснилось, все сводится к одной-единственной молекуле.

Кровь, как и многие другие вещества с сильными запахами, содержит множество молекулярных компонентов, но лишь некоторые из которых играют определенную роль в привлечении хищников. Ученые из Линчепингского университета (Швеция) проанализировали состав крови млекопитающих с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии. В результате было выявлено около 30 веществ, участвующих в создании характерного запаха крови, но важнейшим из них является альдегид транс-4,5-эпокси-(Э)-2-деценаль.

Исследователи испытали привлекательность альдегида на диких собаках Азии и Африки, южноамериканских кустарниковых собаках и уссурийских тиграх в шведском зоопарке, взяв четыре различные жидкости (синтетический альдегид, лошадиную кровь, фруктовую воду и растворитель без запаха) и обработав ими дощечки, которые они по очереди ставили в вольеры к животным. Результаты показали, что политые альдегидом деревяшки вызвали у хищников не меньше ярости, чем окровавленные.

Ученые остались довольны исследованием, убедившись на этом примере, что именно альдегид формирует запах крови. В перспективе ученые планируют исследовать эволюционные корни этого запаха и рассмотреть реакцию травоядных животных на альдегид.

источник

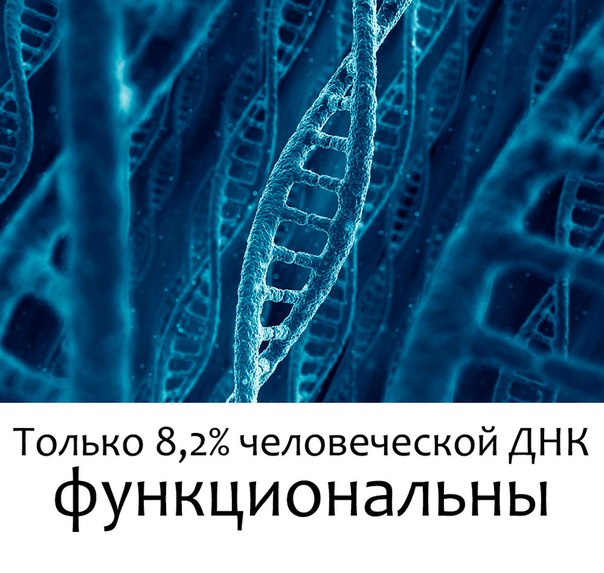

По мнению специалистов из Оксфорда, лишь 8,2% генома человека функциональны, т. е. играют какую-то роль в биохимических функциях организма.

Новые данные генетиков значительно отличаются от оценок двухлетней давности. Еще в 2012 году ученые, занимающиеся проектом ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements — Энциклопедия элементов ДНК), утверждали, что 80% нашего генома обладают определенными биохимическими функциями.

Такое утверждение вызвало неоднозначную реакцию других генетиков. Многие специалисты считают, что определение «биохимической функции» слишком широко толкуется. Лишь те виды активности ДНК, которые имеют явные последствия для организма, можно назвать функциональными.

Ученые из Оксфордского университета решили определить с помощью эволюционного механизма, какой именно тип активности ДНК действительно играет серьезную роль. Им удалось проследить за частью человеческого генома, которая не подвергалась изменениям в течение 100 млн лет эволюции млекопитающих. Этот фактор является, по мнению экспертов, показателем важности генов — их функции настолько важны, что должны сохраняться в любом случае.

Компьютерный анализ позволил сравнить между собой секвенции ДНК различных млекопитающих: мышей, морских свинок, кроликов, собак, лошадей и человека.

— Современная генетика склонна считать, что все секвенции ДНК имеют важную роль в человеческом организме. На самом деле, функциональна лишь небольшая часть человеческого генома, — говорит доктор Крис Рэндс из Оксфордского университета.

Как оказалось, лишь 8,2 процента человеческой ДНК можно считать функциональной, причем и эти гены различаются по степени важности. Лишь чуть более одного процента генов ответственны за кодирование белков, которые задействованы во всех критически важных биологических процессах. Остальные 7% занимаются тем, что включают и выключают гены, кодирующие белки в различных частях человеческого организма в зависимости от наличия тех или иных факторов.

Источник

Наш мир никогда не был настолько продвинутым в технологическом смысле, как сейчас. Однако в процессе развития, человечество утратило некоторые технологии, которые сейчас восстановить крайне сложно, или даже невозможно. Многие из этих изобретений и производственных секретов просто растворились во времени, в то время как некоторые достижения древности остались все еще неразгаданными современной наукой…

Астрономия древности

С того момента, как человек научился культивировать растения и заниматься сельским хозяйством, появилась необходимость вести наблюдение за движением солнца и луны, составлять календарь, чтобы правильно определять благоприятные дни для начала сельскохозяйственных работ.

Так, в Древнем Египте был изобретен, так называемый “гномон”, который представлял собой обелиск высотой в 117 римских футов. Его тень падала на горизонтальную плоскость, положение которой было разным в различное время суток. С помощью этого нехитрого сооружения в храме египетского бога Солнца Ра в специальных таблицах жрецы регулярно отмечали движение Солнца и планет. Они научились составлять календари, определять начало времени года, предсказывать время солнечных и лунных затмений.

Одним из наиболее загадочных артефактов является так называемый антикитерский механизм. Речь идет об уникальном механическом устройстве, изготовленном преимущественно из бронзовых составляющих, которое было обнаружено ныряльщиками в самом начале прошлого века неподалеку от морского побережья греческого острова Антикитера. Механизм состоит из 30-ти шестерней, кривошипов и циферблатов, которыми можно было управлять.

Устройство было обнаружено в останках затонувшего судна, и датируется оно первым или вторым веком до нашей эры. Ученые наткнулись на него случайно, во время исследования древнегреческого затонувшего судна вблизи острова Антикитер в 1901 году.

Современной науке понадобилось еще 70 лет, чтобы понять суть устройства, которое по реконструкции использовалось для расчёта движения небесных тел (не только Солнца и Луны, но и пяти известных в древности планет — Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна). Оно, как и египетский гномон, предсказывало солнечное и лунное затмения. После греков подобные механизмы создавались, но гораздо более примитивные — астрономические шестерёночные календари византийского и исламского периодов.

Сложность антикитерского механизма, и та потрясающая точность, с которой было изготовлено устройство, дают основания предполагать, что это был не единственный в своем роде механизм. Многие ученые и вовсе предполагают, что подобные устройства достаточно широко использовались в те времена. Однако никаких других упоминаний о механизмах, которые были бы похожи на антикитерское творение, не было зафиксировано ни одним ученым вплоть до XIV-го века.

Этот факт позволяет утверждать, что данная технология была утрачена на целые 1400 лет. Ответ на вопрос «как и почему так произошло?» также остается тайной, как тайной остается и тот факт, почему антикитерский механизм является пока единственным найденным устройством в своем роде.

Романский цемент

Состав бетона, похожий на современный бетон, был разработан в 1700-ом году. Сегодня повсеместно применяется простая смесь цемента, воды, песка и камней, которая является самым распространенным строительным материалом. Однако этот рецепт, известный с XVIII-го века, является далеко не первым в своем роде. Фактически, бетон очень широко использовался в античные времена в Персии, Египте, Ассирии и Риме.

Историки считают, что римляне особенно широко использовали бетон, и что именно они первыми определенным образом улучшили стандартную смесь, добавив туда, помимо всего прочего, жженую известь с перемолотыми камнями и водой. Именно благодаря своему превосходному мастерству, римлянам удалось оставить нам такое уникальное наследие в виде знаменитых строений, таких как Пантеон (храм всех богов), Колизей, акведук (знаменитый водопровод), римские бани и так далее.

Подобно многим другим технологиям и открытиям, которые использовались в Древних Риме и Греции, рецепт романского бетона был потерян во времена раннего средневековья, однако почему это произошло – остается тайной. Согласно одной из наиболее популярных теорий, данный рецепт был ремесленным секретом каменщиков. Именно поэтому рецепт романского цемента умер вместе с теми людьми, которые знали и использовали его.

Наверное, еще более интересным фактом (чем факт исчезновения рецепта) являются редкие качества романского цемента, которые отличают его от современных аналогов (в частности, от наиболее популярного в наши дни портландского цемента). Строения, возведенные с помощью романского цемента (такие как Колизей, к примеру), смогли на протяжении тысяч лет сопротивляться воздействию погоды и прочих факторов (а их было совсем немало за этот огромный период!). В то же время, строения, возведенные с помощью портландского бетона, изнашиваются гораздо быстрее.

Данный факт привел к появлению теории, согласно которой, римляне добавляли в цемент различные дополнительные вещества и элементы, среди которых в исторической литературе упоминаются молоко и даже кровь! Подобные эксперименты якобы приводили к появлению воздушных пузырьков внутри бетона, которые способствовали расширению материала, а также его устойчивости к перепадам температур. В итоге, даже сильные перепады жары и холода практически никак не влияли на знаменитые сооружения из романского бетона.

Греческий огонь

Наверное, одной из наиболее известных утраченных технологий является так называемый греческий или жидкий огонь. Фактически, речь идет о поджигающем оружии, которое активно использовала Византийская империя во время ведения боевых действий.

Будучи, по сути, примитивной формой напалма, греческий огонь обладал весьма специфическими свойствами, которые давали ему возможность гореть даже в воде. Как известно, наиболее часто византийцы использовали подобное оружие в течение XI-го века, благодаря чему, как считается, и удалось успешно отбить две серьезные атаки арабских завоевателей, направлявшихся на Константинополь.

Примечательно, что греческий огонь мог существовать во многих различных формах. Его самая ранняя форма позволяла держать греческий огонь в кувшинах, а затем закидывать ими врагов с помощью катапульт (совсем как гранаты или коктейль Молотова). Позже на корабли стали устанавливать гигантские бронзовые трубки, к которым прикреплялись огромные сифоны. С помощью такого устройства жидкий огонь извергался на вражеские судна. Фактически, это были своего рода передвижные и разборные сифоны, которыми можно было управлять вручную (совсем как современными огнеметами!).

На самом деле, технология греческого огня не является для нашего времени чем-то необычным. В конце концов, современные военные уже на протяжении многих лет используют подобные орудия. Однако, как оказалось в 1944-ом году, технология за тысячелетия практически не изменилась. Тогда впервые после долгих лет в бою применили аналог греческого огня (наиболее близкий к нему), которым является напалм. По сути, это может говорить о том, что технология действительно исчезла после падения Византийской империи, а затем была восстановлена в прежнем виде. Причина этого остается неразгаданной.

Между тем, многие историки (как и другие ученые) проявляли и продолжают проявлять огромный интерес к возможному химическому составу греческого огня. Согласно самой ранней теории, жидкий огонь представлял собой смесь большой дозы селитры (нитрата калия), что делало состав похожим по свойствам на так называемый черный порох. Однако позже данную идею отвергли, так как селитра не в состоянии гореть в воде. Вместо старой, возникла новая теория, согласно которой оружие византийцев изрыгало горящую смесь нефти и других веществ (возможно, негашеной извести, той же селитры или серы).

“Вино забвения”

Древние греки и римляне использовали для поднятия духа и избавления от депрессии напиток, который получил название «непенф», известный еще под названием «вино забвения». О нем впервые упоминается в поэме Гомера «Одиссея».

Плиний Старший упоминает непенф, сравнивая его действие с действием растения елениум, которое “выросло из слёз Елены”.

Некоторые исследователи считают, что речь идет о вымышленном лекарстве, а другие настаивают на том, что «напиток, дающий забвение», существовал на самом деле и активно использовался в древней Греции. Считается, что вино забвения впервые создали в Египте, а то специфическое влияние, которое оно оказывало на человека, часто сравнивается с влиянием опиума или настойки опия.

Очень часто кажется, что эта «утраченная» технология все еще применяется некоторыми народами мира, и лишь наша неспособность отождествить древний напиток с современным эквивалентом повинна в той таинственности, которой окутано вино забвения. Если данный напиток на самом деле существовал, тогда можно предположить, что он был связан с непентисом – так называемой травой забвения, произрастающей в тропиках (собственно, непенф часто называют непентисом).

Снадобье, которое получают из итого растения, широко используется в современном мире. Однако исследователи не могут со стопроцентной уверенностью утверждать, что греческий напиток забвения также изготавливался из этой травы. Гораздо более распространенной версией является та, которая утверждает, что речь идет об опиуме. Другими вероятными кандидатами на звание «непенфа» являются экстракт из горькой полыни и скополамин (алкалоид, содержащийся в белене и многих других растениях).

Другой древний народ – арии – изобрели «хаому», питие которое использовали жрецы в ритуальных практиках. Его изготовляли из семян неизвестного современным ученым растения, которые имели, согласно источникам, горький привкус, и поэтому сам напиток разбавляли молоком.

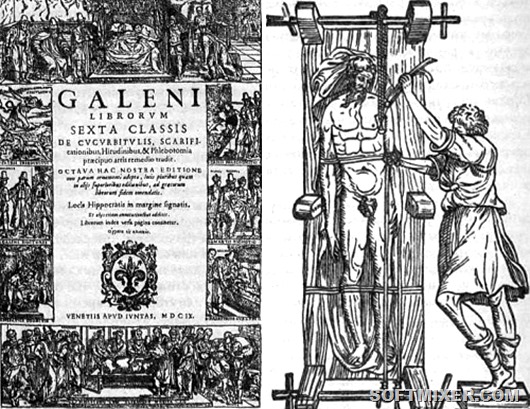

Медицинское чудо Галена

Древнеримский врач и философ II века нашей эры – Гален создал уникальную технологию лечения катаракты (помутнение роговицы). Он использовал специальный инструмент собственной разработки, представлявший собой палочку (внутри она была полой), на одной стороне которой было отверстие и острие – с другой.

Острие он вводил в глаз пациенту, с другой стороны высасывал катаракту из глаза больного. Таким методом Гален вылечил многих из своих пациентов. Гален проводил уникальные операции по трепанации черепа и протезированию зубов. Трепанация была особенно актуальна в те времена.

К тому времени Рим уже вступил в эру бесконечных пограничных войн с наступающими варварскими племенами. Во время конфликтов часты были случаи, когда солдаты погибали от смертельного удара копья или стрелы в голову. Трепанация, которую до Галена в Риме, согласно источникам, никто не проводил, позволяла сохранить жизнь многим воинам.

Эолипил

Эолипил (в переводе с греческого – «шар бога ветров Эола»), созданный древнегреческим ученым I века нашей эры Героном Александрийским, был прототипом современной паровой турбины.

Эолипил представлял собой наглухо запаянный котел с двумя трубками на крышке. На трубках устанавливался вращающийся полый шар, на поверхности которого были установлены два Г-образных патрубка-сопла.

В котел через отверстие заливалась вода, отверстие закрывалось пробкой, и котел устанавливался над огнем. Вода закипала, образовывался пар, который по трубкам поступал в шар и в Г-образные патрубки. При достаточном давлении струи пара вырывались из сопел и начинали быстро вращать шар.

Построенный современными учеными по чертежам Герона эолипил развивал до 3500 оборотов в минуту! Это изобретение можно считать первым реактивным двигателем.

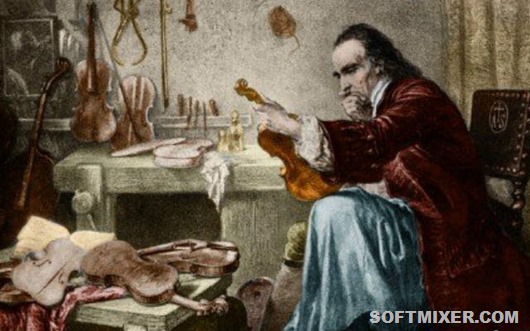

Скрипка Страдивари

Одной из потерянных технологий, которая относится к 1700-му году, является процесс изготовления скрипок и других струнных музыкальных инструментов, которым в совершенстве владел знаменитый итальянский мастер Антонио Страдивари. Страдивари, помимо скрипок, изготавливал альты, виолончели и гитары. Период активного применения этой особой технологии изготовления инструментов пришелся, примерно, на столетний промежуток времени, с 1650-го по 1750-ый года.

Скрипки Страдивари и сейчас высоко ценятся во всем мире. Причина этого заключается в том бесподобном и неповторимом качестве звука, которым славятся эти инструменты. До наших дней дошло около шестисот таких инструментов, изготовленных великим мастером и его учениками. Стоимость каждого из таких образцов составляет многие сотни тысяч долларов. Фактически, фамилия Страдивари стала синонимичной высокому качеству, когда речь идет о необходимости описать нечто чрезвычайно выдающееся в какой-либо области.

Технология изготовления знаменитых скрипок являлась фамильным секретом, который полностью знали лишь ее основоположник (то есть, сам Антонио Страдивари) и его сыновья, Омобоно и Франческо. Когда мастера ушли в мир иной, секреты производства ушли вместе с ними, однако это не остановило многих энтузиастов, которые и по сей день пытаются раскрыть секрет звучания скрипок Страдивари.

Для того чтобы раскрыть секрет знаменитого звучания инструментов из коллекции Страдивари, исследователи изучили абсолютно все, включая древесину (и даже состав плесени в ней!), из которой рождались уникальные формы музыкальных инструментов.

Основная гипотеза заключается в том, что знаменитое звучание творений мастера обусловлено определенной плотностью древесины. Впрочем, существует мнение, которое и вовсе оспаривает уникальность звучания инструментов Страдивари. Так, существует, по крайне мере, одно официальное исследование, согласно которому большинство людей не в состоянии отличить звучание скрипки Страдивари и ее современных аналогов…

Дамасская сталь

Оружие из дамасской стали отличалось высокой степенью прочности и вызывало восхищение у европейцев, которые познакомились с ним во время крестовых походов. Им казалось, что такой клинок мог разрезать даже прочную кольчугу, способен разрубить пополам камень и металл (включая клинки, изготовленные из других видов стали).

Прочность дамасской стали, как полагают современные ученые, была обусловлена большим количеством углерода в материале, а также использованием различных комбинаций сплавов других металлов. Сегодня уже есть попытки реконструкции технологии производства, но ученые по-прежнему не могут объяснить, как при существовавших ранее примитивных технических средствах можно было создать оружие такого высокого качества.

Первое упоминание о дамасской стали относится к 540 году нашей эры, хотя, возможно, она применялись значительно раньше, еще во времена Александра Македонского. Сталь для клинков изготовлялась в Индии и была там известна под названием «вуц». Индия вела широкую торговлю стальными слитками, которые имели размер хоккейной шайбы.

Считалось, что лучшие клинки из индийского вуца куют в Персии; из него же делали щиты и доспехи. Географическое распространение дамасской стали в основном совпадало с распространением мусульманской религии, хотя и в Древней Руси эта сталь также была известна (под именем «булат»). Свое название эта сталь получила благодаря европейцам-крестоносцам, которые впервые увидели ее в Дамаске и оценили по достоинству.

Сам процесс изготовления дамасской стали был утрачен уже к 1750-му году нашей эры. И хотя истинной причины, по которой до нас не дошла данная технология, никто не знает, на сегодняшний день существует несколько версий. Согласно наиболее популярной теории, добыча руды, которая необходима была для изготовления именно дамасской стали, начала сокращаться. В итоге, изготовители мечей и кинжалов были вынуждены разрабатывать новые технологические способы изготовления других видов стали.

Согласно другой теории, в основе рецепта изготовления дамасской стали лежала технология, позволявшая создавать особые протяженные цилиндрические структуры (так называемые углеродные нанотрубки, длиной всего несколько нанометров). Предполагается, что такая технология использовалась совершенно случайно, и кузнецы того времени даже не подозревали, чего именно они достигли. Мастера изготавливали сверхпрочные мечи, пока не начали постепенно упрощать технологический процесс, что и привело к утрате данной технологии.

Однако какой бы ни была технология изготовления дамасской стали, она осталась уникальной, так как до сих пор не удается с помощью средств того времени воссоздать данный материал. Сейчас во многих уголках мира найдутся дельцы, которые предложат вам купить «настоящий» клинок из дамасской стали, однако технология изготовления таких копий дает возможность получить оружие, которое лишь отдаленно напоминает знаменитые мечи и кинжалы из дамасской стали.

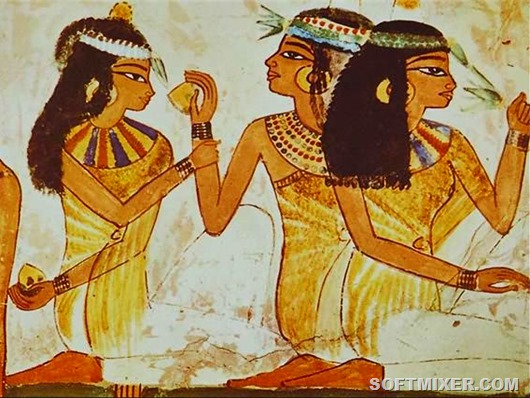

Спасительная косметика

Древние египтяне разработали сложную религиозную систему. Духовные нормы и представления были не только делом мировоззренческо-ритуальных практик, но и переносились на быт людей. Так, нанесение макияжа (его использовали и мужчины, и женщины), имело религиозное значение. Накрашенные глаза были олицетворением солнца, которое дает жизнь в Египте.

У макияжа было и чисто практическое значение. Нанесение «магического круга» вокруг глаз «малахитовой зеленью» (краска для глаз на основе растертого камня малахита) уберегало их от солнца и инфекции. Это делало кожу, как в современной рекламе, более упругой, а зрение дольше сохранялось.

Сильфий

Утраченные технологии далеко не всегда являются следствием чрезмерной секретности или, наоборот, неспособности людей сохранить эти технологии в веках. Иной раз в дело вмешиваются силы природы. Так произошло и в случае с сильфием, удивительным растительным препаратом, который древние римляне широко использовали в кулинарии и медицине. Этот препарат изготавливался из одноименного похожего на укроп растения, произраставшего лишь вдоль определенного участка береговой линии, принадлежащей в наши дни Ливии.

Настойка из плодов данного растения, которое по форме напоминало сердце, использовалась для лечения практически всех болезней, включая жар, несварение, бородавки и многие другие заболевания. Однако самым примечательным свойством данного растения являлась его способность выступать в качестве противозачаточного средства (первого в своем роде!). И именно это свойство сильфия сделало данное растение одним из самых ценных продуктов в Древнем Риме. Сильфий был настолько популярным, что его изображение можно увидеть на старинных монетах Рима.

До наших дней дошла информация, что женщины должны были пить сок плодов сильфия каждые несколько недель, и этого было вполне достаточно, чтобы предотвратить нежелательную беременность. Известно также, что, принимая сильфий, можно было даже прервать беременность (если принимать его в определенной дозировке и по определенным правилам). Таким образом, сильфий можно считать еще и одним из самых ранних методов преждевременного прекращения беременности.

Сильфий был одним из наиболее желанных растений, которое широко собиралось в древнем мире для изготовления лекарств. Вскоре препараты на основе сильфия обрели популярность во всей Европе и Азии. Однако, несмотря на чудесный эффект сильфия, необходимый вид данного растения произрастал лишь в определенной части Северной Африки вдоль средиземноморского побережья. Недостаточное количество сильфия на фоне все возрастающих потребностей в данном лекарстве привели к тому, что урожаи собирались все чаще, а растение не успевало произрастать. В итоге сильфий просто исчез с лица Земли.

Взвешивание сильфия на корабле царем Архесилаем. Рисунок на чернофигурном килике.

Поскольку определенные виды этого растения вовсе перестали существовать, у ученых нет никакой возможности изучить сильфий, для того чтобы оценить его замечательные свойства, узнать больше о побочных эффектах, и вообще подтвердить (или опровергнуть) его эффективность. Остается лишь верить на слово историкам и поэтам Рима, воспевавшим сильфий. Впрочем, необходимо подчеркнуть, что на нашей планете произрастают и другие растения, которые, судя по всему, по своим свойствам похожи на вымерший сульфий (они также могут прерывать беременность).

источник

Сенсационное открытие было сделано специалистами из Университета Небраски совершенно случайно.

Ученые проводили исследования микроорганизмов, обитающих в горле человека и обнаружили вирус ATCV-1 (Acanthocystis turfacea Chlorella virus 1), ДНК которого совпадает с инфекцией, поражающей зеленые водоросли. Исследователи провели эксперимент на 92 добровольцах, 40 человек из которых оказались носителями вируса. Участников протестировали на интеллектуальные способности, включая логическое мышление, уровень внимания и восприятие визуальной информации. И по результатам теста носители вируса продемонстрировали худшие способности.

Ученые считают, что любые микроорганизмы могут повлиять на поведение человека и на восприятие им окружающей действительности. Наш организм является «домом» для триллионов бактерий, вирусов и грибков, большая часть из которых не представляет угрозы. Конечно, многие различия между когнитивными способностями участников эксперимента были обусловлены их врожденными способностями, однако и роль микроорганизмов тоже не стоит недооценивать.

Источник

Звуками и изображениями манипулировать довольно легко: они имеют волновую природу, что позволяет описывать их математически, а потом подвергать коррекции. Уравнения запахов вывести гораздо труднее из-за сложности стоящих за ними химических явлений.

Братья-ученые из Иллинойсского университета (США) Куш и Лев Варшнеи объявили о создании математической модели, позволяющей предсказать, как тот или иной запах будет восприниматься людьми. Исследователи изучили широкий спектр запахов и назначили каждому веществу баллы по шкале от -5 до +10 на основе его химических и физических свойств. Каждая из оценок была введена в базу данных, и таким образом братья получили формулу для подавления конкретного запаха.

Чтобы «стереть» неприятный запах, требуется лишь вычислить, какие соединения дадут противоположные показатели, чтобы в итоге его «обнулить». В отличие от освежителей воздуха, запах в данном случае не перебивается более резким ароматом, а уничтожается на химическом уровне. По расчетам ученых, набор из 38 веществ способен полностью «обнулить» любой запах.

Братья надеются создать на основе своей математической модели устройство, создающее «белый запах». Оно пригодится для улучшения качества воздуха в помещениях, общественных местах или автомобилях.

Источник

|

Уже не первый раз мне попадается вопрос, который приходится «перевернуть с головы на ноги»: на самом деле животные улыбаются и даже смеются. Поэтому правильнее была бы такая форма вопроса: «Почему животные и люди улыбаются и смеются?».

На этот вопрос я и попробую ответить. Должен только предупредить: по поводу природы смеха человека написаны тома. Поэтому на исчерпывающий ответ читателю не стоит рассчитывать. В основном я расскажу о точке зрения сравнительной этологии (науки о поведении животных) на природу улыбки и смеха.

А улыбка ли это?

Очень важный отправной пункт — договориться, что можно считать у животных улыбкой или смехом. За эталон сравнения мы берем человеческую улыбку и человеческий смех. В биологии одинаковыми терминами принято называть гомологичные структуры — например, органы, которые уже имелись у общих предков сравниваемых видов. Скажем, гомологичны друг другу (как передние конечности) крыло птицы и рука человека. Кроме органов, гомологичными могут быть и унаследованные от общих предков гены. Очевидно, что кроме органов и генов могут быть гомологичными и многие формы поведения — они ведь тоже наследуются.

Для органов хорошо разработаны критерии, помогающие установить их гомологию (см., например, соответствующую статью в Википедии). Для генов такой критерий — сходство их нуклеотидных последовательностей. Но как же установить, гомологичны ли улыбка человека и оскал зубов шимпанзе или собаки? Может быть, они только внешне похожи? Даже если они демонстрируются в сходных ситуациях и выполняют похожую роль, они вполне могли возникнуть независимо (биологи называют такие признаки аналогичными). Тогда обезьянью «улыбку», конечно, можно так называть (как мы называем крылом и крыло птицы, и крыло бабочки) — но всё-таки надо помнить, что это нечто совсем другое, чем человеческая улыбка.

Однако некоторые критерии, разработанные для выяснения гомологии органов, годятся и при определении гомологии форм поведения. Так, если, при всём несходстве форм поведения у двух видов, между этими двумя формами можно найти ряд промежуточных форм поведения у других, родственных видов, то это сильный довод в пользу их гомологии (см. Критерий переходных форм). Если за две формы поведения отвечают сходные цепи нейронов мозга — это тоже довод в пользу их гомологии (например, гомологичен чесательный рефлекс у всех наземных позвоночных — от лягушек до собак). Сейчас появились и другие возможности устанавливать гомологию поведенческих актов. Даже не зная точных нейронных цепей, можно установить, какие участки мозга активируются при том или ином поведении (для этого используют, например, позитронно-эмиссионную томографию). Иногда удается даже узнать, какие гены отвечают за конкретную форму поведения — например, какие из них начинают активнее работать и производить белки при определенной форме поведения.

Так вот, с помощью разных методов установлено, что орангутаны, шимпанзе и гориллы точно и улыбаются, и смеются. Вероятно, улыбаются и смеются собаки. Что совсем уж неожиданно — почти наверняка смеются крысы. Когда это открыли, ученые долго не хотели этому верить. Но сейчас это общепризнанный факт.

Покажем друг другу зубы!

Младенцы начинают улыбаться даже в том случае, если родились глухими и слепыми. У нормальных младенцев так называемая «социальная улыбка» появляется к концу первого месяца жизни в ответ на вид человеческого лица (или его нарисованной схемы). Эти данные показывают, что улыбка — врожденная форма поведения (хотя впоследствии и регулируется произвольно).

То же можно сказать и о смехе. Такие врожденные формы поведения человека почти всегда можно найти и у его ближайших родственников, приматов.

И люди, и животные улыбаются, когда хотят продемонстрировать друг другу дружелюбие. При этом улыбка — оскаленные зубы! — вроде бы должна восприниматься как угроза. И действительно, бывает ведь «зловещая улыбка», «издевательский смех» или «торжествующий смех» победителя над побежденным. Но обычная улыбка воспринимается прямо противоположным образом — как «дружелюбный оскал». Показывая зубы, улыбающийся как бы говорит адресату: «Вот как я мог бы с тобой поступить, но не поступлю!» (эту идею высказал великий этолог Конрад Лоренц). Так что улыбка — это ритуализованная угроза, превращенная в приветствие. Еще можно было бы назвать ее «укус без укуса». Между улыбкой и укусом есть и промежуточные формы поведения: например, при «игре со щекоткой» (см. ниже) щенки и многие дети в возрасте 2–3 лет демонстрируют, кроме улыбки и смеха, «игровые» укусы.

Смех животные чаще всего используют при шуточном нападении — например, при игре, когда партнеры щекочут друг друга или один щекочет другого. (Почти всегда в этой ситуации смеются и люди.) Человекообразные обезьяны от щекотки издают звуки, довольно похожие на человеческий смех. В частности, звуки издаются и при вдохе, и при выдохе (у людей звуки обычно издаются на выдохе, а у человекообразных обезьян почти во всех случаях — только на вдохе). Интересно, что при смехе люди не произносят букв и слогов (ученые говорят, что при этом отсутствует артикуляция). Связано это прежде всего с тем, что при смехе работа центров речи у человека подавляется.

А вот смех крыс просто так услышать нельзя. Они смеются слишком тоненько — издают ультразвуки частотой 50 кГц. Обычно смеются крысята — во время игры или когда приглашают друг друга поиграть.

Зачем улыбки и смех нужны животным

Улыбки и смех характерны для социальных (общественных) животных, которые при драках могут нанести друг другу серьезные травмы. Как правило, они тормозят агрессию, служат средством умиротворения. В играх с шуточным нападением смех сигнализирует, что это — игра, что нападающий не будет кусаться по-настоящему. При этом очень важно, чтобы сигнал был понятен — недаром и люди самых разных культур обычно легко отличают искреннюю улыбку от угрожающего оскала. (Доказано, что лучше это получается у «изгоев», которым особенно важно наладить контакт с соплеменниками; см. Чтобы отличить искреннюю улыбку от поддельной, нужно стать изгоем, «Элементы», 27.11.2008.)

Конечно, у людей (а может быть, и у животных) улыбка и смех могут выполнять множество других функций (прочитать о них можно, например, в книге А. Г. Козинцева. Человек и смех). Я упомяну только о нескольких из них.

С часто смеющимися крысами охотнее общаются и играют их сородичи. Яак Панксепп (Jaak Panksepp), открывший смех у крыс, так описывает его возможные функции: «Смех — признак хорошего характера и умения ладить с окружающими; поэтому часто смеющиеся крысы воспринимаются как хорошие партнеры для игр, а такие игры иногда могу кончаться и размножением. Смех — признак психического здоровья, как пышный хвост павлина — признак его физического здоровья». То есть предполагается, что смех играет роль при половом отборе. Кажется вполне правдоподобным, что и юмор у людей развился под действием полового отбора (см., например, Чувство юмора и щедрость — результаты полового отбора?, «Элементы», 18.12.2008).

Показано, что частота смеха у крыс — хороший показатель не только психического, но и физического здоровья. Видимо, связь здесь двусторонняя: «довольные» крысы чаще смеются, но и сам частый смех полезен для здоровья. Человека это тоже касается. И у человека, и у животных в одни и те же, достаточно древние, отделы мозга «впечатаны» основные эмоции. К ним можно отнести и удовольствие. Когда животное получает положительные стимулы (например, ест вкусную пищу), включается «система вознаграждения». Активируются определенные нейроны, выделяющие нейромедиатор дофамин. По-видимому, животные, как и люди, испытывают при этом положительные эмоции. Так вот, эта система включается и у людей, и у животных при смехе (даже от щекотки!). Чтобы их пощекотали, крысы готовы выполнять те же задания, что и для получения пищевой награды, — нажимать на рычаг или проходить лабиринт. При этом, по-видимому, при еде и при смехе в клетках мозга активируются похожие гены.

Недавно было показано, что другая популяция выделяющих дофамин нейронов в подкорковых структурах мозга реагирует не на положительные стимулы, а на новизну или неожиданные события. Интересно, что в таких ситуациях (например, попав в незнакомую клетку или встретившись с незнакомой крысой) крысы часто смеются! Возможно, их смех в таких ситуациях можно сравнить с «нервным смехом» у человека. А нервный смех часто помогает «разрядить эмоции» — например, после испуга или напряжения…Можно предположить, что подобные механизмы задействованы и в восприятии юмора — ведь часто шутки и анекдоты вызывают смех именно из-за неожиданного развития событий! Хотя, конечно, в восприятии юмора участвует и кора мозга.

Интересно, что дофамин выделяется даже тогда, когда мы улыбаемся «нарочно», то есть когда ничего радостного или смешного не происходит. Этот и многие другие примеры показывают, что не только «лицо — зеркало души», но и «душа — зеркало лица». Поразительно, как точно эти научные результаты предвосхитил философ И. Кант:

«Детей, особенно девочек, нужно в раннем возрасте приучать к непринужденному смеху, ибо веселое выражение лица постепенно отражается и на внутреннем мире и вырабатывает расположение к веселости, приветливости и благосклонности ко всем».

Почаще смешите своих детей — и нам всем станет веселее жить, когда они вырастут!

Источник

Растения не могут путешествовать, как животные. Однако и у растений есть различные способы приспособиться к среде, в которой они обитают.

Растения не могут путешествовать, как животные. Однако и у растений есть различные способы приспособиться к среде, в которой они обитают.

К примеру, кактусы долго время сохраняют воду, чтобы использовать ее в засуху. А семена некоторых растений обладают такой аэродинамикой, что с помощью ветра они могут путешествовать не хуже иных четвероногих.

При этом мысль о том, что растения способны заботиться о своем потомстве, кажется фантазией. Ведь у растений нет нервной системы, а значит, нет «потребности» или «желания» защитить своих детей. И все же у растений есть механизм, который позволяет обеспечивать такую заботу.

Одно из таких растений — Mammillaria hernandezii, небольшой кактус, менее 3 см в диаметре (на фото). Он растет в Мексике, в полузасушливых районах, где дождь идет очень редко. М. hernandezii постоянно проходит через периоды влажности и обезвоживания.

Особенность М. hernandezii в том, что это позднецветущее растение, то есть оно сохраняет одну часть своих семян внутри ствола, высвобождая другую часть. Такая стратегия помогает защищать семена от хищников — муравьев. Кроме того, М. hernandezii также может задерживать выпуск семян до тех пор, пока условия среды не станут более щадящими для их прорастания.

Группа ученых из Национального автономного университета Мексики провела исследование, в котором сравнивала семена, сохраненные внутри растения в течение года, с недавно произведенными семенами. Исследователи пытались понять, можно ли назвать такой механизм заботой растения о своем потомстве.

Ученые обнаружили, что старые семена, которые хранились внутри материнского растения, прорастают и выживают в большем количестве, чем молодые семена, которые высвобождаются сразу после появления.

Ученые также установили, что в старых семенах содержались белки, состав которых указывал на то, что эти семена уже подвергались воздействию давления, возникающего из-за дождя, а также воздействию засухи. Эти качества позволяли старым семенам заранее адаптироваться к их естественной среде обитания. Молодые семена такими свойствами не обладали.

Наконец, исследователи обнаружили, что кактус выпускал семена в почву только тогда, когда вокруг было достаточно влаги.

Другими словами, кактус М. hernandezii сохраняет в себе часть семян, подготавливая их к будущей жизни. Находясь внутри растения, семена подвергаются внешнему воздействию, проходя своеобразный стресс-тренинг, накапливая белки, которые потом помогают им выживать.

Источник