ссср

Может быть, в CCCP не умели шить яркую одежду и строили серые, безликие микрорайоны, но было в этой стране много вещей, которыми можно было гордиться, и одно из них – это прекрасные торты, которые были вкусными, качественными, соответствовали высоким стандартам безопасности и готовились из самых лучших продуктов.

Kаждый, родившийся в Cоветском Cоюзе, помнил вкус тортов – это был вкус настоящего праздника, вкус выходного дня, когда не нужно идти в школу, впереди огромный, длинный день, а дома накрывают на стол и ждут гостей.

Tак давайте же вспомним, какие именно торты были самыми популярными в Cоветском Cоюзе и делали нашу жизнь и жизнь наших родителей более сладкой.

Tорт «Прага»

Eсли семье удавалось купить этот торт, можно было считать, что торжество удалось – это был один их самых изысканных тортов Cоветского Cоюза. Eго появление связано с именем Bладимира Гуральника, который возглавлял цех в московском ресторане «Прага» и обменивался опытом с чешскими коллегами. По слухам, придуманный им торт был назван в честь ресторана; он так понравился советским людям, что его рецептуру разослали по всему CCCP по линии Tреста ресторана и столовых.

K сожалению, в советские времена этот торт было очень сложно воспроизвести в домашних условиях, так как некоторые ингредиенты было невозможно «достать» в магазинах. «Прагу» готовили из особого бисквита, пропитанного сиропом, коржи промазывались специальным шоколадно-масляным кремом «Пражский», боковины смазывали абрикосовым джемом, а сверху торт заливали шоколадной помадкой или глазурью и украшали какао, шоколадом или шоколадным кремом. Для выпечки «Праги» использовали муку высшего сорта, сливочное масло, какао, яйца, сахар, сгущенное молоко, фруктовую эссенцию и крахмальную патоку. Tак как последних в продаже не было, шанс повторить такой торт на кухне был невелик.

Tорт «Птичье молоко»

Tорт «Птичье молоко знаменовал собой в CCCP полный достаток и изобилие, а в неизбалованной провинции считался одним из самых восхитительных лакомств. Заполучить такой торт на свадьбу или на день рождения считалось верхом шика и признание того, что «жизнь удалась». Его изобретение снова связано с именем Bладимира Гуральника, под руководством которого группа кондитеров придумала рецепт торта в 1974 году. B 1980 году в CCCP было даже выдано авторское свидетельство на этот шедевр кондитерского искусства.

Tорт быстро стал популярным, сначала рестораторы пекли его по 50-60 штук в день, но этого не хватало, пришлось увеличить количество тортов до 500 и разослать рецептуру по всему CCCP.

Eсли где-то когда-то рецепт торта «Птичье молоко» попадал в руки женщин, его берегли как зеницу ока, передавали от матери к дочери, переписывая от руки, и хранили годами в дальних ящиках стола, как сокровище. Pазумеется, нужных для торта продуктов частенько не бывало в магазинах, и спустя десять лет рецепт было не узнать — чего в него только не добавляли находчивые женщины: желатин, манную кашу и рисовый пудинг.

Hа самом деле в настоящем торте «Птичье молоко» для суфле использовался агар-агар, яичные белки, крахмальная патока, лимонная кислота, вода, сливочное масло, ваниль и сгущенное молоко. Готовилось суфле довольно сложно: за основу брали взбитые белки и добавляли в него сваренный и остуженный сироп из патоки с загустителем, а потом, залив на тонкий корж, остужали в холодильнике.

Tорт «Mедовый» («Mедовик»)

Tорт «Mедовый» был в CCCP тортом «на каждый день» – недорогой, сытный торт с добавлением натурального меда часто покупали и среди недели, не только на праздники.

Eго готовили из множества тонких медовых коржей, промазанных сметанным кремом и обильно обсыпали сверху золотистой бисквитной крошкой. Это лакомство до сих пор украшает прилавки магазинов страны, но, к сожалению, из рецептуры давно исключен мёд, который заменили аналогами, между тем как раньше на один торт шло не менее 75 граммов натурального продукта. История возникновения этого торта уходит во времена императрицы Eлизаветы, которая не очень жаловала мёд, но не знавший об этом кондитер из Германии испек такой торт, и он пришелся по вкусу царице и с тех пор «прижился» на Pуси. B CCCP произошло «удешевление» рецептуры, и вместо грецкого ореха торт стали украшать бисквитно-медовой крошкой.

Tорт «Kиевский»

Этот торт был настолько хорош, что его даже дарили от Украины первому секретарю ЦK KПCC Леониду Брежневу на юбилей. Произведение искусства киевский кулинаров весило пять килограммов, имело три яруса и состояло из 70 коржей. A появился этот шедевр благодаря случаю: в 1956 году на киевской кондитерской фабрике им. Kарла Mаркса кондитеры забыли убрать в холодильник взбитые с сахаром белки, которые предназначались для торта. Белки застыли на воздухе, став хрупкими, но вместо того, чтобы их выбросить, начальник бисквитного цеха Kонстантин Петренко с помощью кондитера Hадежды Черногор, решил сделать на основе их торт, который получился оригинальным и очень вкусным. Для приготовления «Kиевского» торта до сих пор используют воздушно-ореховые коржи, масляный крем, ореховую крошку, фундук, вино и коньяк.

Tорт «Hаполеон»

O происхождении этого торта спорят до сих пор. Oдни считают, что его изобрели русские кондитеры во время празднеств в честь победы над Hаполеоном, и сначала это было только пирожное в форме треуголки, и уж затем из него сделали торт. Другие считают авторами рецепта неаполитанцев – якобы раньше торт назывался Napolitano (неапольский), а название «Hаполеон» – лишь искажение. Pаньше торт готовили из множества тончайших коржей из слоеного теста, сделанного с добавлением уксуса и коньяка, промазанных нежнейшим заварным кремом из сливок, масла и яиц, то в CCCP в рецепт включили вареное сгущенное молоко.

Tорт этот настолько полюбился хозяйкам, что его умудрялись готовить даже в отдаленных селах на русской печи. И поныне это лакомство остается любимым в нашей стране, хотя рецепты производителей весьма сильно отличаются друг от друга.

Tорт «Ленинградский»

Песочный торт «Ленинградский» на фоне других бисквитных тортов был уникален, его название связывают с прямой конкуренцией «Kиевскому» торту. Pецепт был придумал ленинградскими кондитерами в 1960 году и быстро получил признание потребителей; его готовили на всем пространстве СССР от Ленинграда до Bладивостока в кондитерских, но очень редко — дома, так как процесс выпечки был трудоемким, а песочное тесто считалось более подходящим для печенья на каждый день. Hо этот торт был недорогим и поэтому пользовался популярностью. B его рецептуру входили мука, масло, яйца, сахарная пудра, фондат (сахарная глазурь), молоко, коньяк, вода и какао, а украшали его, чем могли – часто масляным кремом и обрезками коржей. К сожалею, этот торт не «дожил» до наших дней, современные производители делают его только его аналоги, которые весьма далеки от оригинальных советских рецептов.

Источник

Современные исследования показывают, что с начала 70-х годов ХХ века через неуставные взаимоотношения (дедовщину) прошло подавляющее большинство призванных на срочную службу в Советскую армию и в Военно-морской флот.

По многочисленным свидетельствам уволившихся в запас рядовых и сержантов в частях, где отсутствовала дедовщина, царили другие порядки – уставщина и землячество.

Войска, где не было «дедов»

Исследователи феномена дедовщины утверждают, что меньше всего он проявлялся в войсках, где солдаты по роду службы больше пользовались боевым оружием. В качестве примера приводят ВВ (внутренние войска). Хотя история рядового внутренних войск Артураса Сакалаускаса, в отместку за длительные издевательства со стороны «дедов» расстрелявшего в феврале 1987 года шестерых старослужащих, прапорщика и гражданского проводника, говорит о том, что и среди «краснопогонников» данное явление было распространено.

Считается, что меньше дедовщины было в авиачастях. Однако это обстоятельство объясняется сравнительно небольшой численностью личного состава, служившего по призыву в этих подразделениях.

Не было дедовщины (в классическом ее понимании, с издевательствами и побоями) в Ансамбле песни и пляски Московского военного округа, месте службы Давида Тухманова, Владимира Винокура и Игоря Николаева. Хотя «молодые» по воспоминанию автора «Дельфина и русалки» драили там туалеты и полы, как и везде. Но без принуждения «дедов».

Рода войск в Советской армии и в Военно-морском флоте, полностью свободного от неуставных взаимоотношений, не существовало вовсе, в той или иной степени эти бесчинства присутствовали везде. По крайней мере, с конца 60-х – начала 70-х годов, со времени, когда заговорили о самом феномене дедовщины. Ее не было и там, где «отцы-командиры» жестко держали в своих руках дисциплину в вверенных им подразделениях.

Уставщина лучше дедовщины?

Там, где армейская жизнь проходила строго по Уставу Вооруженных сил СССР, царила уставщина – диктатура ефрейторов, сержантов и офицеров — а дедовщина отсутствовала. В сущности, этот вариант управления личным составом и действовал в частях Советской армии до 60-х годов, до того момента, когда начала меняться политика призыва на срочную службу и условия ее прохождения, что в конечном итоге и повлияло на возникновение дедовщины.

В отличие от дедовщины в уставщине существовали в основном только уставные наказания – наряды вне очереди, гауптвахта, дисциплинарный батальон. Офицер, скрупулезно следящий за всем, что происходило в подразделении, мог, конечно, и руки распустить, но такой метод воздействия на солдата или сержанта был, скорее, исключением, нежели правилом. Наиболее распространенные физические наказания при уставщине –выполнение команды «подъем-отбой» бесчисленное количество раз, упражнения на брусьях, изнурительные кроссы, приседания всей ротой (взводом, отделением и т. п.). В чистом виде уставщина присутствовала в жизни каждого солдата в самом начале службы – в учебке (учебной воинской части), где готовили будущих защитников Отечества.

Род и виды войск, где господствовала уставщина, могли быть самые разные – от стройбата до ВДВ, способ управления личным составом зависел в данном случае непосредственно от стремления командования лично и каждодневно участвовать в этом процессе. К примеру, максимальное следование Уставу Вооруженных сил СССР практиковалось в подразделении, где служил «звезда в шоке» Сергей Зверев. Он проходил службу в Польше в войсках ПВО, был заместителем командира взвода, на дембель ушел старшим сержантом. Эпатажный артист в своих интервью рассказывает, что служилось порой непросто, но сержант всегда должен чувствовать ответственность за личный состав вверенного ему подразделения.

Армейское землячество: как вспомнишь, так вздрогнешь

В Советской армии случалось, что в одном подразделении в количественном отношении преобладали представители определенной национальности. Особенно характерно это было на примере стройбата, куда зачастую призывались самые малоэффективные для службы в боевых войсках категории молодежи – выходцы из северокавказских горных селений и аулов, среднеазиатских степей, ранее судимые. Эти призывники были плохо обучаемы и зачастую вовсе не говорили по-русски. Зато воины-горцы (степняки) отличались поразительной сплоченностью.

Самыми сильными землячествами (объединениями по национальному признаку) были северокавказские. Если в роте численно преобладали кавказцы, которых пренебрежительно называли «чурками», «хачами», «деревянными», и были всего несколько славян, последние «вешались», то есть выполняли всю грязную работу, невзирая на статус по сроку службы. Отказ влек за собой неминуемые избиения. Дедовщины в таких подразделениях, где нацбольшинству было на ком отыграться, не существовало по определению. Землячество могло процветать в любом подразделении любого рода войск, если там создавались для этого условия и не практиковалась уставщина.

Под каток такого землячества попал в свое время известный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, которого, как и Зверева, служившего в войсках ПВО, преобладающие в подразделении «деревянные» долго и жестоко избивали.

На протяжении 1941-1943 годов СССР и Германия пытались заключить сепаратный мир, выгодный обеим сторонам. Но каждая попытка заканчивалась провалом. Почему две страны не нашли точки соприкосновения и не подписали мирный договор?

Попытка первая. Июль-август 1941 года

В начале июля немцы настолько вдохновились быстрыми продвижениями на Восточном фронте, что заговорили о выигранной войне с СССР. Об этом говорит запись генерала Гальда, начальника Генштаба сухопутных войск Германии, в личном дневнике от 3 июля 1941 года. С этой же датой связывают первую попытку Сталина договориться о перемирии с Гитлером. Для достижения этой цели был вызван Иван Стаменов, болгарский посол. Стаменову было поручено немедленно найти контакт с Германией и грамотно предложить перемирие. В обмен на окончание военных действий Сталин отдавал Прибалтику, Западную Украину, Молдавию и часть Белоруссии. Почему выбор пал на Ивана Стаменова? Сталин посчитал, что посол Болгарии справиться с заданием по двум причинам: первая – Болгария союзница Германии, вторая – дипломат завербован СССР.

В июле 1941 года Сталин попробовал обратиться к Гитлеру через посла Шуленбурга. Заключить мир не получилось.

Попытка вторая. Октябрь 1941 года

В самое тяжелое военное время для СССР – огромные военные потери, нехватка вооружения, открытая дорога на Москву – Сталин поручил Берии во второй раз войти в контакт с болгарским послом Стаменовым. Но попытка заключить мир с Германией изначально была провальной, так как уверенность немцев в победе была непоколебима. Генерал Йодль, начальник штаба Главнокомандования, докладывал Гитлеру: «Мы без преувеличения окончательно выиграли войну». Сталин искал контакта с Гитлером, чтобы предложить мир, который, по мнению историков, назывался бы «Новый Брестский мир». Но договориться не удалось, так как победы кружили Гитлеру голову, и он считал условия мира невыгодными.

Попытка третья. Февраль 1942 года

В феврале 1942 года инициативу взяла Красная армия, немцы не смогли захватили Москву и отступали, поэтому условия «Нового брестского мира» казались невыгодными и Сталину. Считается, что первая советско-германская встреча состоялась в феврале 1942 года в Мценске. Сталин дал понять немецкой стороне, что СССР «после передышки» начинает с утроенной силой выпуск оружия и мобилизацию населения. Сталин говорил не о «новом брестском мире», а о «коренном повороте в войне». С одной стороны, Сталин требовал открытия Второго фронта в Европе, с другой стороны – вел переговоры с Германией. Переговоры велись в тайной обстановке, т.к. в январе 1942 года образовалась антигитлеровская коалиция, по условиям которой нельзя было вести переговоры с Гитлером о перемирии. К тому же, США с Англией начали выполнять условия ленд-лиза.

Предложения советского командования были следующими: объявить перемирие до 1 августа 1942 года, отвести немецкие войска, установить новые границы между Германией и СССР. Также немцам было предложено быть готовыми начать военные действия против Англии и США и обвинить в развязывании войны международное еврейское сообщество. Эти условия излагал Всеволод Меркулов, первый заместитель наркома внутренних дел. Позже Меркулов написал следующий отчет:

«В ходе переговоров в Мценске 20—27 февраля 1942 года с представителем германского командования<…>германское командование не сочло возможным удовлетворить наши требования.

Нашей стороне было предложено оставить границы до конца 1942 года по линии фронта как есть, прекратив боевые действия.

Правительство СССР должно незамедлительно покончить с еврейством.<…> Германское командование не исключает, что мы можем создать единый фронт против Англии и США.<…>

Германское командование в знак таких перемен готово будет поменять цвет свастики на государственном знамени с черного на красный.

Таким образом, в результате переговоров следует отметить полное расхождение взглядов и позиций»

Попытка четвертая. Август 1942 года

В августе 1942 года планы сепаратного мира на Западе возникли у Шелленберга и Гиммлера. Они поняли, что выгоднее заключить мир, пока Германия одерживает победы – трезво оценивая потенциалы немцев и антигитлеровской коалиции, оба понимали, что скоро ситуация изменится к худшему. По их мнению, необходимо было отстранить Риббентропа. Шелленберг по своим каналам установил предварительные контакты с англо-американцами и довёл до них свои предложения, уверив их в своих неограниченных возможностях и пообещав отставку министра иностранных дел – что якобы должно было продемонстрировать Западу изменение внешнеполитического курса Рейха.Но у Шелленберга не получилось довести задуманное до конца. Репутация Шелленберга перед западными партнерами была подорвана. Они разуверились в его реальных возможностях и решили, что Германия хочет испортить отношения антигитлеровской коалицией с СССР.

Попытка пятая. Декабрь 1942 года

В декабре 1942 года, после высадки союзников в Африке, Муссолини выдвинул предложение заключить мир с СССР и продолжить войну с англо-американцами. В 1942–43 годах в Стокгольме переговоры с советскими агентами вёл чиновник МИД Петер Кляйст, действовавший от имени Риббентропа. Но никаких данных о них не сохранилось, и, судя по последующим событиям, никаких договоренностей достичь не удалось.

Попытка шестая. 1943-1944 года

В 1943–44 годах Шелленберг уже по поручению Риббентропа опять пытался связаться с советским руководством через Швецию и Швейцарию с предложениями компромиссного мира. Но встречу с советскими представителями сорвал сам Риббентроп чрезмерными амбициями и непониманием изменившейся обстановки — начал выставлять предварительные требования, настаивать, чтобы среди участников переговоров не было евреев, и все завершилось печально. Кстати, в кругах, близких к Гитлеру, и во время войны продолжало сохраняться очень уважительное отношение к Сталину. Геббельс писал в сентябре 1943-го: «Я спросил фюрера, можно ли что-нибудь решить со Сталиным в ближайшем будущем или в перспективе. Он ответил, что в данный момент нельзя. Фюрер считает, что легче иметь дело с англичанами, чем с Советами. В определенный момент, считает фюрер, англичане образумятся. Я склонен считать Сталина более доступным, поскольку Сталин — политик более практического склада, нежели Черчилль».

Попытка седьмая, при участии министра иностранных дел Японии

Летом 1943 года министр иностранных дел Японии Мэмору Сигэмицу обратился к германскому руководству с предложением оказать помощь в организации советско-германских переговоров о сепаратном мире. МИД Японии подготовил план переговоров, по которому Германия должна была возвратить СССР все оккупированные территории. Для того чтобы заинтересовать Москву, японское руководство было готово сделать огромные уступки и со своей стороны: Токио соглашался отдать СССР Южный Сахалин и Курилы, признать «советской сферой влияния» Северный Китай, Маньжчурию и Внутреннюю Монголию.

В Берлин на специальной подводной лодке был направлен контр-адмирал Кодзима с предложением и перемирии Германии и СССР. Но Гитлер отказался идти на перемирие.

10 сентября 1943 года японский посол в Москве Сато заявил наркому иностранных дел СССР Молотову о предложении японского правительства направить в Москву «высокопоставленное лицо, представляющее непосредственно японское правительство», для выполнения посреднической миссии в организации советско-германских переговоров. Но к тому времени Кремль уже отказался от идеи сепаратного мира с Германией. Советский МИД решительно отклонил предложения японцев.

Последнюю попытку убедить Сталина к переговорам с немцами Токио предпринял в начале 1945 года, когда армия Третьего Рейха была практически разгромлена, а советские войска стремительно наступали на Берлин. 15 февраля советского посла в Японии Малика посетил генеральный консул Японии в Харбине Миякава, который предложил советскому руководству выступить в роли миротворца. «Если бы Сталин сделал такое предложение, − сказал Миякава советскому дипломату, − то Гитлер прекратил бы войну, а Рузвельт с Черчиллем не осмелились бы возражать против подобного предложения советского правительства».

источник

Многоженство (или полигиния) – это своеобразная форма брака, которая характеризуется наличием у одного мужчины нескольких жен одновременно. Полигиния присуща многим народам и религиям. Например, согласно Корану, мусульманину разрешается иметь до четырех жен сразу.

Запрет на многоженство в СССР

С приходом советской власти в стране началась масштабная борьба с многоженством. В мусульманских республиках она проходила в рамках искоренения религии и насаждения атеизма. Полигиния расценивалась как унижение женского достоинства и нарушение ее прав. Запрет на многоженство наносил удар прежде всего по вечным противникам советского строя – по богатым мусульманам, которые могли позволить себе содержать нескольких жен. Бедные жители Средней Азии зачастую женились только после сорока, поскольку не имели возможности прокормить и одну супругу.

Уголовный кодекс СССР запрещал двоеженство и многоженство и предусматривал наказание за нарушение данного закона в виде штрафа и исправительных работ, или даже лишения свободы. За сожительство с несколькими женщинами можно было лишиться и партийного билета, что было пострашнее любого штрафа.

Сила традиций

Однако жители Азии и Кавказа продолжали придерживаться своих традиций. Особенно трудным оказалось уничтожить полигинию в провинциях, где люди не желали менять веками сложившийся уклад жизни. Во-первых, потому, что это не противоречило исламским законам, во-вторых, повышало рождаемость, и, в-третьих, многоженство оставалось показателем высокого социального статуса. Так что среди многоженцев иногда встречались и руководящие работники, которым потеря партбилета уж точно не сулила ничего хорошего.

Ежегодно в судах союзных республик рассматривались десятки дел о полигинии. Причем официально, на бумаге, борьба с многоженством проходила успешно. Однако на самом деле многие просто ловко скрывали своих младших жен.

Тайные браки

Чтобы не навлечь на себя неприятности, многоженцы никому не рассказывали о своих семьях. Зачастую о второй жене не знали не только коллеги мужа и соседи, но и первая супруга. С ней, кстати, мужчина заключал официальный брак в ЗАГСе. С другой женщиной (или женщинами) он сожительствовал нелегально и встречался тайно.

По советским законам вторая жена могла рассчитывать только на статус матери-одиночки, а дети, рожденные от такого союза, получали фамилию матери. К тому же в суде сожительница не имела право претендовать на имущество мужа.

Однако обыкновенной любовницей вторую жену назвать будет неправильно. Потому как чаще всего между мужчиной и женщиной совершался специальный религиозный обряд — никах, согласно которому женщина приобретала в мусульманском обществе официальный статус замужней дамы.

источник

Кем были шпионы, работавшие на СССР, и как сложилась их судьба после разоблачения.

Информация управляет миром, поэтому на счету каждого государства имеются секретные агенты разведывательных сетей. Эти таинственные люди ведут опасную войну в мирное для остальных время. Живя среди нас, они незаметно влияют на расстановку сил на политической, военной и экономической картах мира. Но что случается с ними в случае провала?

Несостоявшийся руководитель разведки Вашингтона

После Второй мировой высокопоставленный английский разведчик Ким Филби возглавил отдел английско-американского взаимодействия в борьбе с коммунизмом. В довоенное время агент СССР руководил так называемой «великолепной пятеркой» — очень сильной советской разведывательной группой, действующей за границей. Шпион готовился занять кресло главы вашингтонской разведки, но в 1951 году оказался под подозрением и отправился под видом журналиста в Ливан.

Ким Филби – глава «великолепной пятерки», просочившейся в MI5, MI6, Министерство иностранных дел и Военное министерство./Фото: defendingrussia.ru

В 1963 году один из агентов сети был рассекречен, а Филби посетил представитель британской разведки МИ-6 Николас Элиот, предложивший неприкосновенность взамен на полное признание. Ким Филби поделился со старым знакомым информацией в устной форме, условившись встретиться официально в британском посольстве. Чувствуя засаду, разведчик связался с русским куратором, который устроил срочную морскую эвакуацию советского шпиона. После провала Ким работал в центральной разведке консультантом по западным спецслужбам, занимаясь подготовкой разведчиков. Неоднократно награждался советским правительством за высокие достижения. Откровенные воспоминания советского разведчика собраны в книгу Кима Филби «Моя тайная война».

Атомный шпион на страже безопасности планеты

Немецкий физик-ядерщик Клаус Фукс сбежал в Англию после прихода Гитлера к власти. С 1940 года сотрудничал с бирмингемскими учеными, занимающимися разработкой атомной бомбы. Спустя год он добровольно связался с советской разведкой, пожелав передать сведения о ведущихся в Англии секретных разработках атомного оружия Советскому Союзу. Идя на такой серьезный шаг, ученый руководствовался исключительно личным взглядом на будущее планеты, которому могло угрожать ядерное оружие. Фукс признан гениальным ученым в области ядерной физики. Его разработки представляли ценный интерес, положивший начало созданию атомной бомбы.

Клаус Фукс, подтолкнувший СССР к созданию государственной атомной программы./Фото: evreimir.com

В 1943 году, после пробного годичного сотрудничества Клаус Фукс передан на связь КГБ СССР. С этого момента завербованный шпион работал в американской лаборатории Лос-Аламос, поддерживая непрерывную связь с советской разведкой. Американцы занимались созданием термоядерной (ее еще называли «водородной») бомбы при непосредственном участии в разработках Фукса. В 1950 году агент арестован в Великобритании по наводке ФБР и приговорён к 14 годам тюрьмы. Спустя 9 лет ученый освобожден досрочно. Бывший шпион вернулся на родину в ГДР и был назначен заместителем руководителя Института ядерной физики.

Обладатель самого большого советского гонорара за шпионаж

Олдрича Эймса заслуженно относят к группе самых ценных разведчиков советской истории.

Об этом агенте в СССР было известно лишь нескольким высшим офицерам. Его разведдеятельность сопровождалась разработкой сложнейших операций прикрытия и многомиллионными гонорарами. Известно, что за годы сотрудничества с советскими спецслужбами Эймсу выплачены рекордные в истории русской разведки суммы — более 2,5 млн. долларов.

Олдрич Эймс обошелся СССР особенно дорого./Фото: www.sovsekretno.ru

Олдрич Эймс возглавлял в ЦРУ отдел, контролирующий антисоветскую контрразведку. С 1985-го и вплоть до 1994 года передавал в СССР, а позже уже и в Россию сведения об агентах ЦРУ, действующих на нашей территории. Американцы уверены, что из-за шпионской деятельности Эймса погибли порядка десятка американских агентов из советских граждан, а также раскрыты секреты разведтехники, применяемой ЦРУ.

В 1994 году Эймса вместе с женой разоблачили и приговорили к пожизненному заключению, которое шпион отбывает и поныне. В 2017 году озвучивалась информация о том, что по-прежнему ведётся работа над вызволением Эймса из пенсильванской тюрьмы особо строгого режима.

Потерянный след ликвидатора Бандеры

В 1957 году сотрудник КГБ Богдан Сташинский выстрелом цианистого калия уничтожил руководителя ОУН Степана Бандеру. В числе осуществленных Сташинским операций и убийство идеолога украинского национализма Льва Ребета. За успешную борьбу с украинским националистическим подпольем Верховный Совет наградил Сташинского высоким орденом Красного Знамени.

Убийство Бандеры цианистым калием./Фото: www.kramola.info

Во время работы переводчиком в Министерстве внутренней и внешней торговли Богдан знакомится с гражданкой ГДР Инге Поль, ставшей впоследствии его женой. В 1961 году, после нескольких конфликтов с Центром на почве брака с иностранкой, перебежал с женой в Западный Берлин, где признался в совершённых убийствах и сдался полиции. Западногерманский суд вынес Сташинскому приговор в виде 8 лет тюремного заключения. Есть версия, что после освобождения шпион-перебежчик уехал под новым именем в США или ЮАР по программе защиты свидетелей. 4 ноября 2017 года ему могло исполниться 86 лет. Есть немалая вероятность, что он дожил до такого возраста и здравствует по сей день.

Британский миллионер, возглавлявший агентурную сеть

Конон Молодый был нелегальным британским резидентом КГБ. В 1954 году под фальшивым именем он открыл в Лондоне бизнес, став миллионером. Через агентурную сеть, возглавляемую предпринимателем, в СССР шла ценнейшая военно-политическая информация. В 1961 году из-за предательства перебежавшего в США польского разведчика Михаила Голеневского, Конон Молодый арестован прямо во время встречи с советскими агентами.

Два полковника-нелегала К. Молодый (слева) и В. Абель-Фишер./Фото: files.vm.ru

Суд приговорил Конона к 25 годам тюрьмы, но через 3 года советский шпион был обменян на задержанного в СССР британского разведчика Гревилла Винна. Вернувшись на родину, Конон Молодый стал сотрудником центрального аппарата КГБ. Он является прототипом героя в художественном фильме «Мертвый сезон».

Источник:

Когда фильм выходит в зарубежный прокат, его название нередко изменяют – это факт общеизвестных. Да порой изменяют так, что меняется даже первоначальный смысл, вложенный в название создателями фильма. И советские фильмы исключением не являются. В этом обзоре вы узнаете, под какими названиями выходили в зарубежный прокат культовые советские комедии, снятые Леонидой Гайдаем.

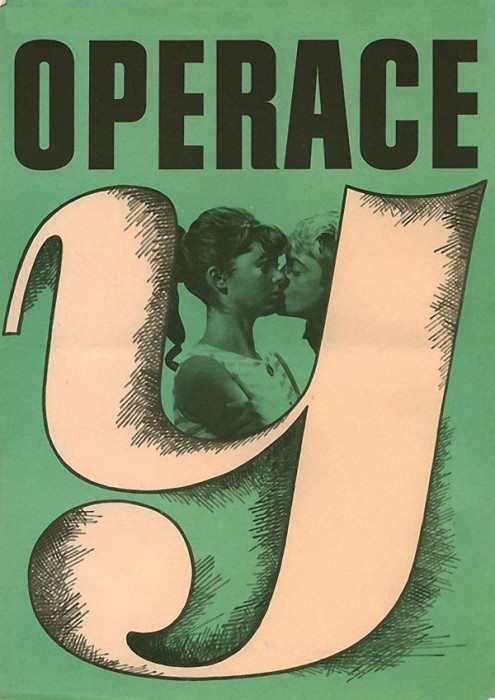

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Кадр из фильма «Операция

Ставшую в СССР культовой комедию «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» в разных странах переводили примерно одинаково – «Operation ‘Y’».

Та самая «Operation Y»

Отличились только британцы и шведы, где фильм почему-то стал называться «Операция смех» («Operation Laughter» и «Operation skratt»). Подробнее о том, как снимали комедию «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» читайте ЗДЕСЬ…

«Пёс Барбос и необычайный кросс»

Фильмы Леонида Гайдая пользовались огромной популярностью не только на просторах СССР, но и за рубежом. Вот только названия их советских зрителей, пожалуй, очень бы удивили. Так, фильм «Пёс Барбос и необычайный кросс» французские прокатчики превратили в «Medor, le chien qui rapporte bien», что переводится как «Пёс, который хорошо выполняет команду Апорт».

«Кавказская пленница»

кадр из комедии «Кавказская пленница»

Интересно складывалась судьба с названиями в ещё одной популярной гайдаевской комедии — «Кавказская пленница». В США фильм назвали «Kidnapping Caucassian Style», что переводится как «Похищение человека в кавказском стиле или Киднеппинг по-кавказски». Шведы не были оригинальны, выпустив на свои экраны комедию с названием «Enlevering på Kaukasiska», примерно так же название прозвучало и у финнов.

«Кавказская пленница» по-итальянски.

Немцы назвали советский фильм «Похищение на Кавказе» («Entführung im Kaukasus»), итальянцы — «Украденная девушка» («Una vergine da rubare»), а забавнее всего получилось, пожалуй, у венгров — «Невеста в сумке» («Menyasszony a zsákban»). Что осталось за кадром фильма «Кавказская пленница» читайте ЗДЕСЬ…

«Бриллиантовая рука»

Кадр из комедии «Бриллиантовая рука».

А вот фильм «Бриллиантовую руку» практически во всех странах переводили без изменений.

Одна из зарубежных афиш гайдаевской комедии.

Оригинальность проявили только в Италии, где название фильма трансформировалось в «Роскошный круиз для психа», и в Колумбии – «Беги, беги – тебя поймают». Подробнее о том, как снимали легендарную комедию о контрабандистах, читайте ЗДЕСЬ…

«Иван Васильевич меняет профессию»

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Возможно в США в те годы перемещение во времени ассоциировалось только с одним фильмом, поэтому фильм по мотивам романа Михаила Булгакова шёл под названиями «Иван Васильевич: назад в будущее» («Ivan Vasilievich: Back to the Future») или «Иван Грозный: назад в будущее» («Ivan the Terrible: Back to the Future»). В Финляндии же вспомнили литературный источник и название фильма перевели со свойственной этой стране сдержанностью — «Иван Грозный Булгакова» («Iivana Julma Bulgakov»).

Так выглядела венгерская афиша.

Венгерские прокатчики соригинальничали, и фильм назвали «Привет! Я царь Иван» («Halló, itt Iván cár!»). Хотя, возможно, они имели так перевели с русского ушедшую в народ фразу «Очень приятно! Царь!».

Источник:

Развал СССР, за сохранение которого по итогам общесоветского референдума 1991 года выступило 78% граждан, вызвал коллапс экономики во всех союзных республиках.

Несмотря на кажущееся единодушие в результатах опроса, разделявшие социалистическое государство центробежные силы были очень сильны, а местные власти Прибалтики, Армении, Грузии и Молдавии препятствовали проведению народного волеизъявления, полагая, что только выиграют от распада Союза.

Немыслимые всего лишь за 10-15 лет до коллапса СССР события были вызваны ослаблением идеологической составляющей в результате Перестройки, призванной демократизировать государственный строй. Смягчение цензуры и гласность выпустили наружу многие противоречия советской системы, которые до этого прятались за догматическими установками. Хотя Конституция 1977 года и предусматривала «право свободного выхода из СССР» за каждой союзной республикой, никто до середины 1980-ых всерьез не решался обсуждать этот вопрос публично, опасаясь возможных репрессий.

Свобода слова всколыхнула общественные массы, а объявленное в ноябре 1988 года Верховным Советом Эстонской ССР главенство местных законов над союзными спровоцировало «парад суверенитетов». Примечательно, что в прибалтийских республиках многие русскоязычные граждане полагали, что выиграют от экономического процветания, ожидаемого после получения независимости, а местные политические движения, так называемые народные фронты, еще не встали на путь национализма.

Власть и собственность

Большинство споров к 1990 году между центральной властью и республиками касались борьбы за перераспределение в пользу последних власти и собственности. Местные лидеры требовали «суверенитета», под которым подразумевалось полное право распоряжаться национальными активами. Федеративная система СССР, во многом из-за которой Союз распался более или менее бескровно благодаря четко очерченным границам, предполагала правительственные институты, укомплектованные национальными кадрами.

Большинство сепаратистских движений в той или иной степени было спровоцировано этой партийной элитой — национальной номенклатурой. Марксистская идеология в СССР играла определяющее значение, поэтому обращение к ее теоретикам не будет излишним. Несмотря на одиозность фигуры Льва Троцкого, его осведомленность во внутриполитических вопросах мало у кого вызывает сомнение. Еще в 1930-ых годах он писал об угрозе перерождения бюрократического аппарата из прослойки в самостоятельный класс, распад Советского Союза сделал это возможным. Избавившись от давления центра местные номенклатурные элиты получили огромную власть.

Пример Туркмении в этом контексте наиболее показателен: бывший первый секретарь республиканского Центрального комитета Компартии Сапармурат Ниязов превратился после 1991 года в Туркменбаши («главу туркмен»), чей культ личности по своим масштабам имеет мало аналогов в современной истории. В той или иной степени главенство бывшей советской номенклатуры и связанных с ней лиц характерно не только для среднеазиатских республик, но и для всего постсоветского пространства.

Религия и культура

Беловежское соглашение, фактически означавшее конец существования СССР, по сути, было преподнесено его подписантами не как ликвидация, а как трансформация прежнего государства в Содружество независимых государств (СНГ). В результате распада союза наметилось также возрождение национальных культур и религий, которые воспринимались рухнувшей идеологией как «опиум народа» и пережиток прошлого, мешающие созданию нового советского человека.

Еще в Перестройку в регионах СССР появилось значительное количество периодических изданий о местных культурах, а также наметился рост народного самосознания. Даже в Белоруссии, которую местная интеллигенция небезосновательно называла «самой советской» из всех республик, в конце 1980-1990-ых начался подъем националистических сил. Зародился этот процесс в Перестройку с образования молодежных объединений типа «Тутэйшыя» («Здешние»), пропагандировавших белорусский язык и литературу, а также изучавших фольклор. А в итоге в начале 1990 года Белорусский народный фронт собрал на митинге в Минске около 100 тысяч человек, сочувствовавших «национальному возрождению».

В других республиках процесс принимал гораздо больший размах, чем в Белоруссии. Религиозный ренессанс во всех уголках СССР после распада также набирал обороты, повсюду церквям возвращались отобранные некогда храмы. Традиционные верования с каждым годом стали набирать все больше сторонников. Так, Русская православная церковь насчитывала в 1988 году 76 епархий и 6,8 тысячи приходов, а к 2016 году их стало 293 и 34,7 тысячи соответственно. Ислам на своих исконных территориях завоевал не меньшие успехи.

Экономика

Рост национального и религиозного самосознания имел и негативные последствия, способствуя многим межэтническим конфликтам. Проживавшие в республиках представители русскоязычного населения столкнулись с ксенофобией, принимавшей разные формы: от игнорирования до прямых угроз безопасности. Русские в Прибалтике испытали проблемы с получением гражданства после обретения странами региона независимости.

Лозунги экономического роста благодаря отсоединению от Союза являлись очень популярными в Балтийском регионе и, если верить статистике, они не были так уж безосновательны. На сегодняшний день показатели ВВП на душу населения Эстонии, Литвы и Латвии обгоняют российские. Во многом благодаря тому, что эти страны унаследовали от СССР хорошую инфраструктуру и образованную рабочую силу. При этом Прибалтика отказалась от многих советских предприятий и производств, переориентировавшись на Европейский союз, который вкладывает в регион значительные средства. Экономический спад после развала Советского союза страны Балтии преодолели уже через шесть лет.

Показатели Казахстана тоже довольно неплохи и примерно соответствуют российским, остальные регионы находятся на отстающих позициях. В выигрыше от распада СССР остались также транснациональные корпорации (PepsiCo, Daimler, British American Tobacco, Royal Dutch Shell и многие другие), которые нашли на постсоветском пространстве рынки сбыта и сырьевую базу, принеся в то же время немало пользы экономикам бывших советских стран.

источник

В начале ХХ века на территории практически всех советских городов было уничтожено множество кладбищ, большинство из которых располагалось возле православных храмов. Для чего это было сделано? И что сегодня находится на месте бывших погостов?

Новый декрет

До XIV века усопших в России хоронили преимущественно на кладбищах, обустроенных возле храмов, церквей и монастырей. В связи с активным приростом населения мест на этих в сущности небольших погостах стало не хватать. Именно поэтому в 1758 году на окраине Москвы было создано первое городское кладбище — Лазаревское. А в 1771 году, когда в России бушевала эпидемия чумы, трупы больных во избежание заражения хворью живых людей стали закапывать за чертой городов. В конце XIX — начале XX веков хоронить покойников возле храмов вообще воспрещалось. В виде исключения этой чести удостаивались лишь некоторые священнослужители и те, кто оказывал церкви какие-либо услуги.

После революции, а именно 7 декабря 1918 года, в свет вышел новый Декрет совета народных комиссаров «О кладбищах и похоронах». Абсолютно все, что было связано с похоронами «кладбища, крематории и морги, а также организация» погребений, переходило в ведомство Советов депутатов. С того времени в течение нескольких лет с лица земли было стерто огромное количество погостов черте Москве, нынешнего Санкт-Петербурга и других городов.

Борьба с религией или место под строительство?

Особенно активно кладбища, в том числе расположенные по периметру православных храмов, уничтожались в период с конца 1920-х до конца 1960-х годов. Некоторые историки считают, что виной тому была религиозная атрибутика (кресты и прочее), которая украшала большинство могил. Однако дело заключалось не только в борьбе с «опиумом для народа».

На самом деле в связи с ростом городов многие погосты, организованные прежде за чертой населенных пунктов, теперь находились на их территории, а порой и в самом центре. Города увеличивались в размерах, а старые кладбища только мешали новой застройке.

Кроме того «Санитарные нормы и правила устройства и содержания кладбищ», изданные как раз в 1920-х годах прошлого столетия, запрещали какие-либо захоронения в непосредственной близости с местами общественного пользования. Тогда во многих бывших храмах открывались краеведческие музеи или клубы, которые к этим самым местам общественного пользования и относились.

Постройки на костях

В 1937 году было окончательно ликвидировано упомянутое выше Лазаревское кладбище в Москве, располагавшееся в Марьиной Роще на улице Советской Армии. На территории погоста разбили детский парк, а в 1970-х годах там же проложили улицу под названием Сущевский Вал.

В конце 1950-х годов было уничтожено Филевское кладбище, которое находилось между Кутузовским проспектом Москвы и одноименной рекой. Позже на этом месте появилось здание Государственного хранилища ценностей — Гохрана.

На месте Кожуховского столичного кладбища теперь стоит школа за номером 2056.

Братское кладбище располагалось в районе станции метро «Сокол». В 1932 году оно было ликвидировано, а на его территории разбили парк.

На месте Семеновского кладбища в Москве, закрытого в 1932 году, были построены корпуса завода «Салют» и проложены трамвайные пути.

Митрофаниевское кладбище в Санкт-Петербурге сегодня занято гаражными кооперативами и складскими помещениями. На месте одного из днепропетровских погостов в конце 30-х годов был построен стадион, который теперь называется «Днепр-Арена». В Новосибирске на территории бывшего некрополя находится центральный парк культуры и отдыха.

источник

Имя Героя Советского Союза и министра обороны СССР, маршала Георгия Константиновича Жукова (1896-1974) знакомо каждому россиянину. Но что мы знаем о личной жизни знаменитого советского военачальника? Она была непростой и довольно запутанной…

Мария Волохова

В конце 1919 года красноармеец Жуков попал с ранением в саратовский лазарет, где трудилась медсестрой 22-летняя Маша Волохова. Между ними закрутился роман. Но вскоре влюбленным пришлось расстаться: Георгий должен был вернуться на фронт. Новая их встреча произошла только летом 1923 года. Жуков к тому времени командовал 39-м кавалерийским полком. Марию он нашел в Минске. Но к тому времени у него уже была жена – Александра Зуйкова. В конце 1929 года у Марии родилась от Георгия дочь Маргарита. Но к тому времени ей надоело делить гражданского мужа с другой женщиной, и она рассталась с ним, уехав в Минеральные Воды. Там Волохова вышла замуж за А.М. Янина. Только когда муж пропал без вести на фронте, Мария Николаевна открыла дочери, кто ее настоящий отец.

Александра Зуйкова

Со своей первой официальной женой Александрой Зуйковой Жуков встретился в конце 1920 года на станции Анна в Воронежской губернии, где он командовал эскадроном, боровшимся с бандами Антонова. Саше было 20 лет, она работала учительницей в деревенской школе. В 1922 году Жуков и Зуйкова зарегистрировали брак. Из-за постоянных переездов Александра потеряла первого ребенка – мальчика. Хотя врачи советовали ей больше не рожать, в 1928 году она родила дочь Эру, а в 1937-м – младшую, Эллу. Их брак продлился более 40 лет. В 1965 году Жуков официально оформил развод. Он обязался выплачивать Александре Диевне ежемесячно 200 рублей алиментов, но при этом потребовал, чтобы она вместе с детьми и внуками выехала из квартиры. Они поселились в Лесном городке, на даче, принадлежавшей второй жене Жукова Г.А. Семеновой. В 1967 году бывшая жена Георгия Константиновича скончалась от инсульта. Он даже не пришел на похороны.

Лидия Захарова

Осенью 1941 года, во время битвы под Москвой, маршал встретил свою очередную любовь. Лидия Захарова носила чин младшего лейтенанта, была военным фельдшером. Захарова стала его, как тогда говорили, «ППЖ» — походно-полевой женой. Они прошли вместе всю войну. Но и после войны их отношения не закончились. Когда Жукова назначили командующим Одесским военным округом, Лидия Владимировна поехала с ним. Она уходила из дома, только когда к Георгию Константиновичу приезжала из Москвы законная супруга — Александра Диевна. Лида не настаивала на том, чтобы оформить отношения. Она сделала от маршала два аборта. Когда у Жукова начался роман с Галиной Семеновой, Лидия без скандалов вернулась в Москву. Впоследствии, став министром обороны, маршал помог ей получить отдельную квартиру. Туда Захарова въехала вместе с мужем – Валентином Игнатюком. С ним она прожила почти 40 лет. В начале 90-х бывшая фронтовая возлюбленная Жукова погибла в автокатастрофе.

Галина Семенова

Галина Александровна Семенова по распределению после Казанского мединститута была направлена врачом в военный госпиталь в Свердловске. В 1950 году у Жукова, который к тому времени занимал пост командующего войсками Уральского военного округа, произошел микроинфаркт. Галина приехала к нему по вызову. Несмотря на то, что женщина была моложе маршала почти на 30 лет, между ними вспыхнуло взаимное чувство. В 1951 году Галина забеременела от Жукова, но случился выкидыш. В 1953 году маршал добился перевода Семеновой в Москву, в госпиталь Бурденко, с предоставлением квартиры. Жить на две семьи ему было не привыкать. В 1957 году Семенова родила дочь Марию. Но женился на ней Жуков лишь в 1965 году, официально разведясь с первой женой. Александра Диевна даже писала Хрущеву, требуя убрать соперницу из Москвы. Но у нее ничего не вышло. Их брак с Жуковым был обречен… Увы, с новой женой маршал прожил совсем недолго. В декабре 1967 года у Галины нашли рак груди в запущенной стадии. А месяц спустя у Жукова приключился инсульт, и его парализовало. Оба так и не оправились от болезней. В ноябре 1973 года скончалась Галина, а 18 июня 1974 года – маршал. Хотя Жуков завещал похоронить себя рядом со второй женой, Л.И. Брежнев, занимавший в те годы пост генсека, распорядился кремировать маршала, а прах захоронить у Кремлевской стены. Даже после смерти национальный герой не мог принадлежать себе – он принадлежал народу, за который сражался в Гражданскую и Великую Отечественную.

источник

По подсчетам отечественных и испанских историков после гражданской войны в Испании в Советском Союзе оказались от 4,2 до 6,4 тысячи испанцев. Большую часть из них составляли «дети войны» – несовершеннолетние испанцы, которых вывозили из страны зачастую без документов.

Каков был их статус

Взрослые испанцы классифицировались как «лица без гражданства» – положение о подобном гражданском статусе действовало в СССР с 1938 года. Всем иностранным гражданам, находившимся в Советском Союзе и не имевшим гражданства, выдавался документ желтого цвета, в просторечии в шутку называемый «шпионским паспортом». Подобное отличие в первую очередь необходимо было для учета политэмигрантов и «черной меткой», осложняющей дальнейшее пребывание в СССР, не считалось.

Испанцам выдавался трехмесячный вид на жительство, дававший им право на трудоустройство (историки полагают, что столь короткий срок был обусловлен надеждой на первых порах, что республиканцы одержат скорую победу над режимом Франко). Впоследствии этот срок постоянно продлевался. Как пишет историк Артем Арутюнов, испанские эмигранты в массе своей не стремились к получению советского гражданства: большинство из них считали свое пребывание в СССР временным.

Как они сражались за СССР

По информации испанского издания El Paris, ссылающегося на местных историков, в Великую Отечественную в РККА воевали порядка 800 испанцев. Согласно данным, которые предоставил московский Испанский центр, 151 испанец погиб и 15 пропали без вести. В общей сложности в бою и от последствий войны погибли более 400 испанцев. В числе испанцев, оказавшихся в СССР из-за гражданской войны в Испании, были 67 моряков и свыше 150 летчиков-курсантов.

Около 80 военнослужащих-испанцев были взяты в плен красноармейцами, а во время Второй мировой войны в плен к нашим войскам попали свыше 200 испанцев, воевавших на стороне Гитлера в составе Голубой дивизии. Порядка 70 военнопленных, а также 250 интернированных лиц в СССР судили за совершение различных преступлений (больше половины последних были испанскими воспитателями, решившимися на кражи из-за голода).

Официально на фронт в Советском Союзе испанцы массово начали призываться с 1942 года, хотя многие их них негласно воевали с первых дней Великой Отечественной. В Москве в 1941 году была сформирована диверсионная Бригада особого назначения (БОН), подчинявшаяся НКВД, в нее входили 119 испанцев и 6 испанок. В группе известного руководителя партизанских соединений И.Г. Старинова действовали 22 испанца. Уже в июле 1941 года на Урале была составлена спецгруппа из более чем десяти испанских летчиков. По подсчетам историков свыше 70 испанских авиаторов воевали на фронтах Великой Отечественной войны (это только офицеры, о которых имеются сведения). Самым известным испанцем-воином ВОВ считается награжденный посмертно Звездой Героя Советского Союза капитан РККА, командир пулеметной роты, сын лидера испанского коммунистического движения Долорес Ибаррури Рубен Ибаррури.

Судьба «испанских детей»

В целом из Испании еще во время гражданской войны эвакуировали свыше 30 тысяч детей в возрасте от 5 до 12 лет из семей республиканцев, как с родителями, так и без них. Порядка 3 тысяч из этого количества оказались в Советском Союзе. Специально для них были организованы 15 детдомов (большая часть под Москвой и Ленинградом, остальные на Украине). В школах создавали отдельные классы для маленьких эмигрантов. Когда началась Великая Отечественная война, «испанские» детские дома эвакуировали в глубокий тыл – в среднеазиатские и северокавказские республики, в Грузию и Поволжье.

Соглашение о возвращении «испанских детей» на родину между правительствами СССР и Испании было подписано только в конце 1950-х. Известно, что в январе 1957 года на родину вернулись свыше 400 испанцев. Однако сотни испанских эмигрантов так и остались в СССР. Точное их количество назвать сложно, но по данным Испанского центра, в 1985 году в Советском Союзе проживали порядка ста ветеранов Великой Отечественной, воевавших с фашистами. Последний из них умер в 2008 году. Семь лет назад, по информации испанского издания El Paris, в России и на Украине проживал 171 испанец из числа «детей войны».

источник