ссср

В наши дни пределом мечтаний любой страны, производящей военные самолеты, является обладание системой «Стелс», способной делать воздушное судно невидимым для радаров противника.

В то же время мало кто знает, что в далеком 1936 году в СССР авиаконструкторами был создан самолет, способный становится невидимым в воздухе в прямом смысле этого слова.

Сказка, ставшая явью

В наши дни любая новая технология в области военной авиации, едва появившись на свет, сразу подпадает под гриф «Совершенно секретно». В конце 1930-х годов в Советском Союзе все было с точностью наоборот. Едва прошли испытания чудо-самолета, как об этом в 1936 году тут же сообщил журнал «Изобретатель и рационализатор». Корреспондент И. Вишняков на страницах популярного издания подробно описал первый полет чудо-машины. По его словам, на летное поле из специального ангара выкатили ярко блестевший на солнце самолет, сильно напоминавший У-2. Следом за ним из соседних ангаров появились два И-16. Предполагалось, что истребители будут сопровождать полет самолета-невидимки, а их пассажиры снимать уникальное действо на кинокамеру. Наступил момент взлета. Моноплан легко оторвался от земли и стремительно взмыл в воздух. Первые минуты полета ничего удивительного не происходило. Самолет было отлично видно в синем небе. Но вот моноплан выпустил струю газа и в следующее мгновение медленно растворился в воздухе. То что чудо-машина все еще кружит в воздухе, было ясно только благодаря характерному стрекоту мотора. Истребителям тут же был отдан приказ возвращаться на аэродром, чтобы ненароком не сбить самолет-невидимку.

Стекло и газ — залог успеха

На первый взгляд описанный эксперимент выглядит как фантастика. Однако испытания удивительного воздушного судна происходили на самом деле. Авторами этого необычного проекта стали: известный в СССР авиаконструктор Роберт Бартини и профессор Академии им. Н.Е. Жуковского Сергей Козлов. Дело в том, что в 1930-е годы во многих странах Европы в преддверии очередной мировой войны шла самая настоящая гонка вооружений. В этой ситуации появление самолета-невидимки было для советских ВВС как нельзя кстати. Причем технология его создания была чрезвычайно проста. Поверхность самолета покрывалась специальным солнцеотражающим оргстеклом – родоидом. Во время полета обшивка воздушного судна создавала оптический эффект его полного исчезновения в воздухе. Для получения дополнительного эффекта Бартини оборудовал самолет устройством распыления газа голубого цвета, также способствующего оптическому исчезновению самолета в воздухе. Успех был налицо.

Возникает естественный вопрос, почему ни перед Второй мировой войной, ни после нее самолеты-невидимки не были пущены в серийное производство. А ответ прост. Дело в том, что данные самолеты были невидимыми только для наблюдателей с земли, радары же противника продолжали их фиксировать. Этот факт практически полностью нивелировал все оптические достоинства чудо-машин.

источник

По поводу жизни в СССР у нас сегодня существуют лишь две точки зрения: это было прекрасно, и это было ужасно. А если отвлечься от эмоций, и перейти на язык цифр и фактов, какой предстанет тогда жизнь в СССР?

Как жилось в послевоенные годы

Период послевоенной разрухи в СССР был преодолен удивительно быстро. Уже в 1947 году были отменены продовольственные карточки – раньше, чем во многих других странах. А к году смерти Сталина уровень жизни практически вернулся к предвоенному. Средняя зарплата в стране в 1953 году составляла 719 рублей. Напомним, это было после денежной реформы 1947 года, которая проходила в форме деноминации с конфискацией с целью изъятия из обращения избыточного количества денег и замены новыми полноценными деньгами. Эта реформа позволила в том числе и отменить карточную систему. Зарплата рабочих в то время колебалась от 800 до 3000 рублей. Больше всех получали шахтеры-стахановцы и сталевары. Их зарплата иногда достигала 8000 рублей. Зарплата инженера колебалась от 900 до 1300 рублей. Секретарь райкома КПСС получал 1500 рублей, министр – до 5000 рублей, профессора и академики – до 10 000 рублей.

Что же мог позволить себе рабочий или инженер, получавший около 800-900 рублей в месяц?

Килограмм черного хлеба в 1953 году стоил 1 рубль, белого – 3 рубля. Говядина – 12,5 рубля, рыба – 7,1 рубля, молоко – 2,24, сливочное масло – 27,8, десяток яиц – 8,35, сахар – 9,4, растительное масло – 17 рублей, водка – 22,8, пара обуви – 189 рублей, метр ситца – 6 рублей, шерсти – 113 рублей, шелка – 100 рублей.

Таким образом на зарплату в 900 рублей можно было купить 300 килограммов белого хлеба, около 75 килограммов говядины, 300 литров молока, 39 бутылок водки, 4 пары обуви.

При этом не стоит забывать о том, что страна в то время жила очень неравномерно. О богатстве гастрономов Москвы и Ленинграда начала 50-х ходят легенды, но в провинции народ жил намного скромнее. И особенно скудно жила деревня.

Как жилось при Брежневе

Конец 70-х – начало 80-х годов в официальных советских документах именовались «периодом развитого социализма». Теперь мы называем это время «эпохой застоя». Каков же был уровень жизни тогда? В 1979 году средняя зарплата в СССР составила 148,74 рубля. Инженер тогда получал 110-130 рублей, врач – 100-150, медицинская сестра – 80-120, рабочие в зависимости от специальности и квалификации — от 200 до 400 рублей. Впрочем, были люди, зарплата которых составляла 75-90 рублей.

Цены были такие: хлеб стоил 16 копеек килограмм, молоко (разливное) — 20 копеек за литр, кефир – 30 копеек, мясо – в среднем 2 рубля за килограмм, рыба — от 40 копеек (мороженый хек) до 5 рублей (осетрина) за килограмм, сахар стоил 90 копеек, яйца – 90 копеек десяток, мука – 40 копеек, гречка – 50 копеек, пачка индийского чая – 90 копеек, банка растворимого кофе – 6 рублей. Колбасу можно было купить за 2,20 (вареную) и за 5 рублей (сырокопченую), банка красной икры стоила 3,5, бутылка водки – 3,62.

Не стоит забывать о том, что продукты по этим ценам продавались далеко не всегда и не везде. Мясо в магазинах купить было почти невозможно, а на рынке оно стоило в два раза дороже. За колбасой выстраивались очереди, и часто можно было услышать такую фразу: «Не больше двух килограммов в одни руки!» Индийский чай и растворимый кофе были дефицитом, а красную икру и осетрину большая часть советских людей знала лишь по названиям. Тем не менее не голодал никто. На свою зарплату инженер, получавший 120 рублей в месяц, мог купить почти 100 килограммов рыбы, сахара, 200 килограммов гречки, «залиться» молоком и кефиром, а если повезет, то достать килограмма 2-3 колбасы и в праздничном продуктовом наборе получить пачку индийского чая.

Сейчас это время вспоминают как время, когда «все было». На один рубль можно было купить 100 коробков спичек, 50 раз позвонить из телефона-автомата, купить 5 вафельных стаканчиков с пломбиром, 10 молочных коктейлей. А еще можно было накупить картошки, она стоила 5 копеек за килограмм — и помидоры, которые стоили примерно столько же, подписаться на кучу газет и журналов. Обед в столовой обходился в 40-50 копеек.

Как жилось при Горбачеве

Период перестройки и гласности запомнился тем, что тогда на фоне разговоров о необходимости перемен, стали возникать первые серьезные перебои с некоторыми товарами, которые до сих пор были в продаже безо всяких ограничений. Например, исчезли сахар и мыло. Зарплата в сравнении с эпохой застоя выросла. Вместе с ней поползли вверх и цены.

В 1988 году средняя зарплата в стране составляла 217 рублей. Учитель и врач получали 165 рублей, медицинская сестра 100-130 рублей, рабочий — от 200 до 600 рублей.

Цены стали слегка подниматься. Если хлеб стоил все те же 16 копеек, то молоко – уже 26 копеек, колбаса (вареная) – 2,80, обед в столовой – 1 рубль 40 копеек, бутылка водки – 10 рублей, килограмм картофеля – 12 копеек, яйца – 1,20 за десяток, пачка «Краснодарского» чая- 4 рубля 50 копеек.

В эпоху тотального дефицита многие товары продавались спекулянтами «с рук». Так, джинсы стоили 100-150 рублей, кроссовки – 50-70 рублей. При этом комплект школьной формы в магазине можно было приобрести по цене от 35 до 45 рублей.

источник

С раннего средневековья до наших дней солдаты противоборствующих сторон для защиты своей головы в бою использовали металлические шлемы различной формы и прочности.

Со временем они эволюционировали в каски, обязательные к ношению солдатами во время боевых действий. При этом массовое производство данных головных уборов в нашей стране началось лишь в период Великой Отечественной войны. Возникает вопрос, насколько были прочны советские каски и способны защитить воина в бою?

Боевая задача работникам тыла

По данным статистики за время Великой Отечественной войны в Советском Союзе было произведено более десяти миллионов металлических касок. Впрочем, не так важно было количество, как качество данных головных уборов. Как показала война, оно было на высоте. Дело в том, что будто предчувствуя надвигающуюся трагедию, Советское правительство еще в 1932 году, почти за десять лет до начала войны поручило Лысьвенскому металлургическому заводу, ведущего свою историю с 1785 года разработать новую металлическую каску для солдат пехоты. Задача оказалась практически не выполнимой. Каска должна была надежно защищать голову солдата от выстрела винтовки, автомата, осколков артиллерийских снарядов и шрапнели. Мало того, заказчик в лице Министерства Обороны СССР хотел, чтобы головной убор имел удобную форму, и весил не более 800 грамм для самого большого пятого размера головы. Отказаться от сложного заказа руководство предприятия не могло, и его специалисты принялись за дело. При этом необходимо отметить, что Лысьвенский металлургический завод был выбран для производства касок не случайно. В царской армии подобных металлических касок, предназначенных для защиты солдат от пулевых и осколочных ранений, не изготовлялось. В стране выпускались лишь каски для пожарных. Причем их производство осуществлялось как раз на Лысьвенском металлургическом заводе. Не удивительно, что заказ на создание касок для солдат поступило именно на это предприятие, которое располагалось на Урале вдали от театра военных действий.

Стальной шлем для советских солдат

Первый вариант советской каски появился в 1936 году, но он абсолютно не соответствовал требованиям заказчика. Впоследствии было выпущено еще несколько модификаций касок, но, ни одна из них не дотягивала до высоких стандартов установленных Министерством Обороны СССР. Только в 1940-м году, наконец, появился СШ-40 (стальной шлем образца 1940 года), соответствующий всем предъявленным требованиям. Предыдущие модели каски отличало низкое качество стали и практически полное отсутствие пулестойкости. К тому же каски более ранних модификаций нельзя было одевать на теплые головные уборы, что в условиях русских морозов являлось существенным недостатком. В каске 1940-года было усовершенствовано подтулейное устройство, а также механизм амортизации. Но главным оказалась разработка углеродистой кремний-марганцево-никелевой стали, получившей уловное обозначение И-1. Именно ее применение позволило добиться необходимой пулеустойчивости.

Испытания

Сразу после появления первых опытных образцов каски начались ее испытания на соответствие требованиям заказчика. Оказалось, что каска, выполненная из броневой стали И-1 толщиной 1,2 миллиметра являлась надежным средством защиты от пуль и осколков артиллерийских снарядов. Данные характеристики стального шлема были подтверждены с помощью отстрела из 3-х линейной винтовки, а также пистолетов марки «Наган» и «ТТ». В ходе первых испытаний в тире завода в стальной шлем стреляли с расстояния 10 метров из винтовки Мосина, рассчитанной на дальность стрельбы от 800 до 1000 метров, а также из «нагана». Испытания новая каска с честью выдержала. Затем на полигоне стальной шлем расстреляли из автомата ППШ с дистанции 115 метров, результат также оказался удовлетворительным. Данные испытаний аккуратно заносились в соответствующие журналы и сохранились до наших дней. Одновременно, новую советскую каску сравнили с аналогичными стальными шлемами, стоящими на вооружении армий Германии, Швеции и Италии. При этом отметить, что к началу войны у немцев было несколько модификаций стальных шлемов, но как показали натурные испытания, все они существенно проигрывали СШ-40 в пулестойкости, а также легкости и возможности использования в зимних условиях. Самое интересное, что во время войны сталь для каски, как и ее форму неоднократно пытались усовершенствовать, но добиться характеристик лучших, чем у стали И-1 и более оптимальной формы, чем у СШ-40 так и не смогли. Данный факт был зафиксирован после войны специальной комиссией Министерства Обороны СССР.

источник

Советскую пропаганду во время Второй мировой называли «третьим фронтом». Она подавляла врагов, воодушевляла бойцов Красной армии и восхваляла союзников. Она была гибкой и часто меняла курс, подстраиваясь под военные условия и внешнюю политику.

Пропаганда политическая и литературная

Необходимость пропаганды в довоенное и военное время стала сразу очевидна – Красной Армии нужно было мобилизовать все новые силы, вовлекая население, противодействовать пропаганде врага на оккупированных территориях, стимулировать патриотизм среди партизан и даже воздействовать методами пропаганды на армию врага.

Популярными средствами пропаганды стали знаменитые советские плакаты и листовки, радиопередачи и трансляция записей во вражеских окопах. Пропаганда поднимала боевой дух советских людей, заставляла сражаться их мужественнее.

Во время Сталинградской битвы Красная армия применяла революционные методы психологического давления на

противника. Из громкоговорителей, установленных у передовой, неслись любимые шлягеры немецкой музыки, которые прерывались сообщениями о победах Красной армии на участках Сталинградского фронта. Но самых эффективным средством был монотонный стук метронома, который прерывался через 7 ударов комментарием на немецком языке: «Каждые 7 секунд на фронте погибает один немецкий солдат». По завершению же серии из 10-20 «отчетов таймера» из громкоговорителей неслось танго.

Решение об организации пропаганды было принято в первые дни Великой Отечественной войны. Формированием образов, задействованных в пропаганде, занимались Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(Б) и Отделение по работе с войсками противника РККА.

Уже 24 июня 1941 года Совинформбюро стало ответственным за пропаганду на радио и в печати. Помимо военно-политической пропаганды была также и литературная: в группу, которую создали специально для ведения пропаганды и освещения боевой жизни советских солдат были включены такие известные писатели, как К.М. Симонов, Н.А. Тихонов, А.Н. Толстой, А.А. Фадеев, К.А. Федин, М.А. Шолохов, И.Г. Эренбург и многие другие. С ними также сотрудничали немецкие антифашисты – Ф. Вольф, В. Бредель.

Советских авторов читали за рубежом: к примеру, статьи Эренбурга расходились по 1600 газетам в США, а письмо Леонова «Неизвестному американскому другу» прослушали 10 миллионов заокеанских радиослушателей. «Литература вся становится оборонной», — говорил В. Вишневский.

Ответственность писателей была огромна – они должны были не только показывать качества советской армии и воспитывать патриотизм, но и с помощью разных подходов воздействовать на различную аудиторию. К примеру, Эренбург считал, что «для красноармейцев и для нейтральных шведов требовались различные доводы».

Помимо возвышения Красной Армии, советского человека и союзных войск, пропаганда также должна была изобличать немецкие войска, вскрывать внутренние противоречия Германии, демонстрировать бесчеловечность ее нападений.

СССР владел всем арсеналом способов идеологической борьбы. Действуя в стане врага, наши пропагандисты не пользовались излишней коммунистической риторикой, не обличали перед немецким населением церковь, не ополчались против крестьян.

Пропаганда в основном была направлена против Гитлера и НСДАП, причем использовались противопоставления фюрера и народа.

Немецкое командование следило за советской пропагандой и видело, что та была прекрасно дифференцированной: «она говорит народными, солдатскими и специфически-местными выражениями, взывает к первоначальным человеческим чувствам, как страх смерти, боязнь боя и опасности, тоска по жене и ребенку, ревность, тоска по родине. Всему этому противопоставляется переход на сторону Красной Армии…».

Политическая пропаганда не знала ограничений: советская пропаганда, направленная на врага, не только поносила несправедливость войны, но и апеллировала к огромным землям России, холодам, превосходству сил союзных войск. На фронте распускались слухи, рассчитанные на все слои общества – крестьян, рабочих, женщин, молодежь, интеллигенцию. Однако в пропаганде были и общие моменты – образ фашистского врага.

Образ врага

Образ врага во все времена и во всех странах формируется примерно одинаково – необходимо разделить мир хороших, добрых людей, которые воюют исключительно во благо, и мир «нелюдей», которых не жалко убивать во имя будущего мира на земле.

Если национал-социалистические (а не фашистские) органы Германии оперировали термином «недочеловек», то в СССР таким расхожим жупелом стало слово «фашист».

Илья Эренбург таким образом обозначал задачу пропаганды: «Мы должны неустанно видеть перед собой облик гитлеровца: это та мишень, в которую нужно стрелять без промаху, это — олицетворение ненавистного нам. Наш долг — разжигать ненависть к злу и укреплять жажду прекрасного, доброго, справедливого».

Слово «фашист» моментально стало синонимом нечеловеческого монстра, убивающего всех и вся во имя зла. Фашистов рисовали бездушными насильниками и холодными убийцами, варварами и насильниками, извращенцами и рабовладельцами.

Если мужество и сила советских бойцов превозносились, то силы союзников Германии презрительно критиковали: «В Донбассе итальянцы сдаются в плен — им не нужны листовки, их сводит с ума запах наших походных кухонь».

Советские люди изображались добрыми и миролюбивыми в невоенное время – во время войны же им моментально удалось стать героями, голыми кулаками уничтожающих до зубов вооруженных профессиональных убийц-фашистов. И, что немаловажно, фашистов и фрицев не убивали – их только уничтожали.

Отлаженная машина советской пропаганды была достаточно гибкой: так, к примеру, несколько раз менялся сам образ врага. Если с 1933 до начала Второй мировой формировался дискурс разделения образов невинного немецкого народа и коварного нацистского правительства, то в мае 1941 года антифашистские коннотации были устранены.

Разумеется, после 22 июня они вернулись и пропаганда была развернута с новой силой. Еще один кардинальный поворот, отмеченный германскими органами пропаганды – это мобилизация духовных резервов в 1942-1944 гг.

Именно в то время Сталин стал поощрять прежде осуждаемые коммунистические ценности: традиционность, народность, церковность.

В 1943 году Сталин разрешил избрание нового Московского патриарха, и церковь стала еще одним патриотическим орудием пропаганды. Именно в то время патриотизм стал сочетаться с панславянской тематикой и мотивами помощи братьям-славянам. «Изменением политической и идеологической линии и лозунгом «Изгоните немецких оккупантов с родной земли и спасите Отечество!» Сталин добился успеха», писали немцы.

СССР о союзниках

Военная пропаганда Советского Союза не забывала и о странах-союзниках, отношения с которыми были не всегда самыми идиллическими. В первую очередь союзники выступали в пропагандистских материалах друзьями советских людей, веселыми и самоотверженными бойцами. Восхвалялась и материальная поддержка, которая оказывалась союзными войсками СССР: американская тушенка, яичный порошок и английские летчики в Мурманске. Полевой так писал о союзных войсках: «Русские, англичане, американцы, это гора. Кто пытается головой разбить гору, тот разбивает голову…».

Пропаганда велась и среди населения стран-союзников: советским делегациям давались инструкции о том, как формировать положительный образ СССР, как убеждать союзников в необходимости открытия Второго фронта и т.п.

Советские реалии часто сравнивались с американскими: «Бой за Волгу — бой за Миссисипи. Все ли ты сделал, чтобы защитить свою родную, свою чудесную реку, американец», — писал Федин.

Мотив космополитизма и всепобеждающей дружбы народов был преобладающим в союзной пропаганде, направленной на США, Англию и Францию, тогда как на родине этим терминам не всегда придавалась та же роль. Несмотря на то, что сразу после Второй мировой прежние антизападные штампы в советской пропаганде вновь ожили, рисовались плакаты и сочинялись песни: к примеру, джазовая песня «Джеймс Кеннеди» повествовала о героических британцах в Арктике.

источник

После небольших сентябрьских каникул журнал Fashion Woman Media начинает серию обзоров «Мода 2016″: самое красивое из коллекций фэшн-дизайнеров, модные тренды и мастхэвы, интересные дизайнерские бренды, роскошные луки и, как всегда, мы говорим исключительно о красивой моде.

Начнем с общих тенденций и первый обзор про модные цвета осень зима 2016. Сегодня только общее представление о палитре, подробно про модные оттенки, что с чем сочетать обязательно разберем чуть позже.

Чтобы не запутаться во всей этой красоте, составила для вас рейтинг модных цветов этого сезона. Странное это явление — рейтинг. Такая себе субстанция из всякого-разного, где все отсортировано по какому-то стандарту и всему присвоено свое ярлык-место. Я, собственно, туда же: из всего многообразия отобрала самые модные цвета осень зима 2016, определила субординацию, выдала всем номерки и, пожалуйста, — перед вами рейтинг Fashion Woman Media из 7-ми самых-самых…

А начинаем как всегда с самого фэшн-префэшн. ТА-ДАААМ! Место намбэ уан в рейтинге самых модных цветов осень зима 2016 занимает роскошный и неловимый глазом темный сине-зеленый (1) со всеми своими оттенками от зеленого с синим (изумруд) до синего с зеленым (бирюза)… да простят меня колористы, разговаривающие языком Пантона, за мой сине-зеленый. А победителя представляет нью-йоркский дизайнер, молодая и очень талантливая, а в прошлом, на минуточку, чемпион по боксу Nellie Partow.

Nellie Partow

Цвет по-настоящему роскошен, особенно в тяжелых, струящихся тканях с благородным блеском. Появляется ощущение холодной металлизированности, что и добавляет вашему луку слово «дорого» (не люблю это слово, но иногда без него никак).

Costello Tagliapietra

Roberto Cavalli, Cushnie et Ochs

Kenzo

Elie Saab , Cushnie et Ochs , Michael Kors

Matthew Williamson, Burberry Prorsum

Antonio Berard, Blumarine

А чувствуете игру цвета и разума: где находится та грань, та секунда, тот переломный момент, когда модный сине-зеленый переходит в зелено-синий?

Gucci ,

Оранжевый (2) занимает почетное второе место в рейтинге модных цветов 2016. Точнее сказать не оранжевый цвет, а оранжевая гамма, причем от самых сочных и ярких красно-оранжевых оттенков, про которые говорят цвет «вырвиглаз» до приглушенных янтарных.

Balmain

Fendi, Giambattista Valli

Céline

Arthur Arbesser, Badgley Mischka

MSGM

See by Chloé, Trademark

Lyn Devon , Derek Lam

Fendi, Alberta Ferretti

Яркий синий (3) и его три самых модных оттенка: королевский синий, синий-электрик и ультрамарин занимают 3-е место в рейтинге нашего журнала. Ярко-синие цвета держатся в моде довольно долго: яркие, колюче-холодные и цепкие — такие просто так с подиума не уходят.

Пальто DKNY в этом цвете musthave сезона (но я, как всегда, последовательный модный блоггер забегаю вперед — советую лучше шубу, и обязательно Issey Miyake – она неимоверная, но об этом пока тсс читаем дальше…..)

DKNY

Roksanda, Ermanno Scervino

Elie Tahari, Issey Miyake

Ermanno Scervino , Zuhair Murad

Giorgio Armani

Comptoir des Cotonniers , Banana Republic

Bibhu Mohapatra

Edun, Giambattista Valli

Пурпурный и фиолетовый (4) больше не самые модные цвета и эта пара занимает 4-ое место в рейтинге FWM. Где логика, женщина?!?! Все дело в том, что теперь это цвет второго плана. Носить его модно в акцентах и деталях. Здесь подойдут любые аксессуары: сумка, ремень, шарф, платок, перчатки — на ваше усмотрение. Рекомендую сумку Bally из их осенней коллекции. Ваш осенний гардероб однозначно выиграет от такого приобретения.

Bally

John Galliano, Bally

Bally, Gabriele Colangelo

Bally, Lucas Nascimento

Двигаемся дальше и на 5-ом месте аристократичный темно-синий цвет (5) Про него было много в одном из летних обзоров нашего журнала. Сказать что в осенне-зимнем сезоне он стал ещё более роскошным — ничего не сказать. Долго не могла выбрать лучшее из коллекций дизайнеров, потому как цвет действительно роскошен и в мехе, и в замше и остановилась на бесподобной и невероятно талантливой Katie Ermilio.

Katie Ermilio

Katie Ermilio

MSGM, Sonia Rykiel

Nellie Partow , Zac Posen

Невероятно красиво смотрится темно-синий в прозрачных платьях (делаем закладочки — Новый Год и корпоративные праздники не за горами).

Roberto Cavalli , Katie Ermilio

Marques, Tadashi Shoji

Zac Posen , Barbara Bui

Halston Heritage , Barbara Bui

Jacquemus, Halston Heritage

Темно-красный, или бордовый (5) — нет нет вы не ослышались, именно он и его невероятной красоты оттенки пьяной вишни, бордо, бургунди (похоже кто-то точно сдаст алко-тест у психолога) . Сегодня модно говорить Marsala — оттенок, официально названный Pantone самым модным цветом осени 2015. Оттенок действительно очень интересный, но почему вдруг все модные блогеры стали называть им всё, что хоть как-то приближается к красно-бордовому — не понятно. А фэшн-из-май-профэшн все-таки, да и к тому же я перфекционист от бога, а потому гуглим цветовой код оттенка марсала, и …. это таки да, две большие разницы.

А теперь с замиранием, красота неимоверная (занесла все в свой скромный виш-лист Деду Морозу, да, да, да к красоте я жадная)

Zac Posen

Josie Natori, Iris van Herpen , Monique Lhuillier

Emilio Pucci

Zac Posen, Jean-Pierre Braganza

Stella McCartney, Céline

Emilio Pucci , Longchamp

Vionnet, Ulla Johnson

Нежно-розовый (7) — не ждали? Пальто нежно-розового оттенка, который советовала приобрести еще весной must-have женского гардероба этой осенью. Тем, кто не успел, настоятельно рекомендую приобрести: пальто пудрового розового цвета – тренд не одного сезона.

Elizabeth and James

Alexander McQueen

Alexander McQueen, Prada, Dolce & Gabbana

Halston Heritage , Red Valentino

Altuzarra, Cédric Charlier

Narciso Rodriguez, Cédric Charlier

А на последок тссс …. маленький секрет для модной женщины, который не могу держать в тайне… Прежде чем ломать голову, как носить и с чем сочетать модные цвета осень зима 2016 посмотрите еще раз на всю палитру — ее уникальная особенность в том, что все цвета из этой палитры идеально сочетаются между собой. Можете смело комбинировать модные оттенки друг с другом!

Всех безумно рада видеть в новом сезоне!

Модных приобретений и роскошных гардеробов

Оставьте свой след в истории — напишите комментарий

Понравился пост? Поддержи, нажми НРАВИТСЯ

источник

Герой Высоцкого жаловался: «Не запирайте, люди, плачут дома детки! Ему же в Химки, а мне в Медведки!» К перебравшим гражданам в СССР относились строго: как ни умоляй, а если задержали в нетрезвом виде, дорога одна — в вытрезвитель. До протрезвления. Но были и такие категории, которых это правило не касалось.

Депутаты Советов народных депутатов

Если они находились в средней и тяжелой форме опьянения, то их полагалось передавать представителям Советов. Дальше, вероятно, следовал выговор, а то и товарищеский суд, но вытрезвителя пьяные депутаты избегали.

Возможно, такое правило существовало не только потому, что депутат — это представитель власти, хоть и не самой высокой, но и потому, что вытрезвители содержались за счет бюджетов местных Советов.

Военнослужащие

Все, кто служил в армии или прибыл на сборы, за свое пристрастие к алкоголю отвечали перед военной комендатурой. Правда, делалось уточнение: задержанный должен был быть одет в форму или иметь при себе удостоверяющие личность документы. Неизвестно, что было хуже, — переночевать в холодной комнате на десяток железных коек или получить перспективу лишиться заслуженной «звездочки» — честь мундира все-таки.

Работники МВД, прокуратуры, органов госбезопасности

С ними тоже полагалось разбираться «своим». Многие из них владели секретной информацией и вполне могли поделиться ею с соседями по вытрезвителю. Проще было исключить такую возможность совсем. Если при «доставке» подвыпившего гражданина обнаруживали секретные бумаги, их немедленно отправляли в горотдел милиции.

Иностранные дипломаты

Состояние советских вытрезвителей было далеким от санаторного. Во многих служебных записках того времени говорилось об антисанитарии, избиениях со стороны персонала, порой даже об отсутствии кроватей. Дипломатический скандал властям был не нужен. Если доставляли пьяного иностранца, но не дипломата, ему предоставляли отдельную комнату и создавали максимальный комфорт. Один клиент вытрезвителя даже написал, что благодарен за теплый прием и с новой стороны открыл для себя Россию.

Герои Советского Союза и кавалеры высших орденов

Подвыпивших орденоносцев вежливо сдавали родственникам. Травмированный в вытрезвителе, получивший там заболевание Герой Советского Союза — это был бы позор на весь регион. В общем, на опьянение проще было закрыть глаза — алкоголиком и постоянным клиентом вытрезвителя гордость страны быть не может.

Беременные женщины и инвалиды

Беременных и инвалидов отправляли в больницы. В лечебные учреждения патруль должен был доставлять и тех, кто нуждался в хирургической помощи, страдал острыми инфекционными заболеваниями, проявлял признаки алкогольного психоза (в просторечии — белой горячки).

Все остальные протрезвлялись до утра, а потом сообщение о проведенной в вытрезвителе ночи отправлялось на работу или учебу (если задержали студента). Гуляку наказывали штрафом (до 10% от зарплаты), лишали премий и льготных путевок. Член КПСС, попавший в вытрезвитель, мог забыть о партийной карьере.

источник

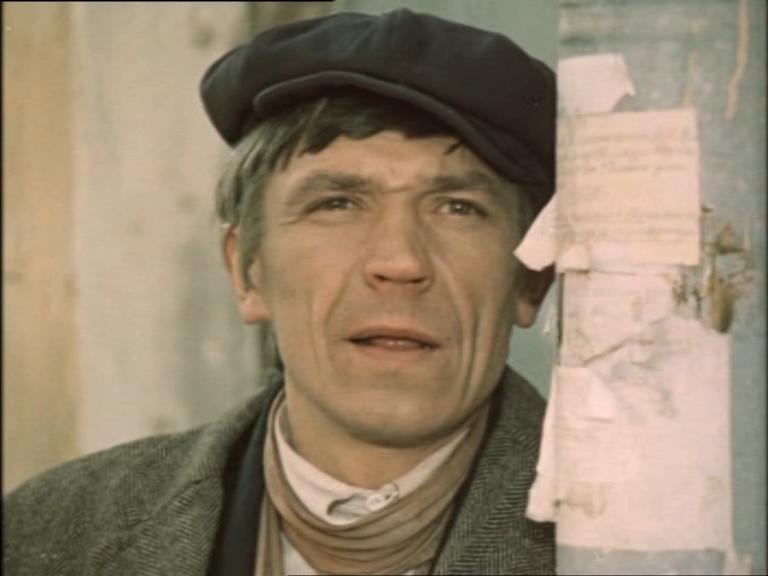

Эти советские актеры играли негодяев, подлецов, преступников и воров. За это мы их и любим. А вы можете сами расставить их по местам в нашем интерактивном рейтинге.

Милляр

При создании образа Кащея Бессмертного Милляр опирался на дюреровских «Всадников апокалипсиса» и тевтонцев, когда играл Бабу-Ягу — списал образ с ялтинской старушки-гречанки.

В жизни актер имел пристрастие к похабным шуточкам и алкоголю. До 60 лет жил с матерью, пока не вышел за свою соседку. Она сказала, что мужчины ей не нужны, Милляр ответил, что он не мужчина, а Баба Яга.

Иван Бортник

Иван Бортник стал «Промокашкой» почти случайно. Изначально он планировался как Шарапов, но двух главных героев из «Театра на Таганке» в фильме бы никак не разрешили. Но именно роль Промокашки станет для Ивана Бортника «кармической». И это при том, что в театре на Таганке Иван Бортник сыграл за 42 года множество сильных, ярких и положительных ролей.

Эммануил Виторган

Эммануил Виторган играл фашистов, уголовников, шпионов, агентов ЦРУ и барона Врангеля. В кино он был олицетворением «идеального плохого». Его путь в «плохиши» начался с картины «И это всё о нём», где Виторган создал по-настоящему хрестоматийный образ бывшего уголовника.

В жизни актер был настоящим «светским львом» — его с женой Аллой Балтер сравнивали с Аленом Делоном и Роми Шнайдер.

Армен Джигарханян

Джигарханян снялся больше чем в 200 фильмах и попал в Книгу рекордов Гинесса, обойдя и Алена Делона и Марлона Брандо.

Самый известный «плохиш» Джигарханяна — Карп «горбатый». Он навевает инфернальный ужас.

В «Следствие ведут знатоки» Джигарханян сыграл искусного шантажиста, в фильме «Тегеран-43» — обятельного убийцу Ришара, фактически анти-Бонда. В сериале «Рефери» не хуже того же Брондо Джигарханян сыграл мифиози.

Виктор Сергачев

Виктор Сергачев настолько убедительно сыграл роль Ефима Субботы в картине «Пропавшая экспедиция», что надолго стал воприниматься как «человек с обрезом». Сергачев играл предводителя фашистов, Льва Троцкого и Кащея Бессмертного, то есть олицетворял все плохое сразу для нескольких поколений зрителей.

Юрий Шерстнев

Юрия Шерстнева так и называют «актер-злодей». Помните, как убедительно он сыграл палача в «Трех мушкетерах»? И после этого он не менее хорошо играл других плохих людей. И чем старше становится актер, тем харизматичнее становятся его злодеи.

Любомирас Лауцявичюс

Фактурности Любомираса Лауцявичюса можно позавидовать. Он играл моряков, военных, сыграл и инфернального и жестокого Волка Ларсенна в экранизации романа Джека Лондона. Да так, что однозначно нельзя утверждать, что «книга лучше». Или вспомните его роль в картине «Иди и смотри».

Олег Басилашвили

Олег Басилашвили, сыгравший уже в постсоветское время Воланда, в советских фильмах играл «плохих парней» другого типа. Это были карьеристы, подхалимы, рефлексирующие недотепы. В «Иронии судьбы» он планировался на роль Ипполита — главной оппозиции героя Мягкова.

Спиридонов

После роли в картине «Горячий снег», в которой Вадим Спиридонов снялся в 1972 году доформировывался его экранный тип: «кремень», человек с несгибаемой волей и огромной душевной мощью, с доминирующим отрицательным обаянием.

Актер предсказал свою раннюю смерть. Он сказал жене, что умрет 7 декабря, чтобы сделать ей подарок (ДР жены было 8 декабря). Так и случилось.

Александр Филиппенко

Александр Филлипенко играл злодеев, преступников, Кощея Бессмертного и даже Азазелло. По образованию он физик, даже несколько лет проработал старшим инженером в Институте геохимии. Только после этого пошел учиться на актера. Надо признать, что не зря.

Владимир Толоконников

Владимир Толоконников сыграл Шарикова в 45 лет, но в кино он пришел из театра, где уже успел полюбиться зрителям. На эту роль пробовались 8 человек, даже Николай Караченцев был в претендентах. Но Бортко выбрал Толоконникова. И не ошибся. Для самого Толоконникова, как он выразился, эта роль стала «гвоздем в шкуре».

Олег Даль

Анатолий Эфрос писал: «Даль был замкнут, нервен и нетерпелив, убийственно остроумен, а иногда невыносим. Всё чувствительное и нежное в себе он прикрывал такими парадоксально обратными красками, что иногда брала оторопь».

Одной из самых ярких ролей актера стала роль Зилова в картине «Отпуск в сентябре», но именно после нее у Даля появились трудности. Картину запретили, актер стал «опальным».

Георгий Бурков

Крест на могиле Георгия Буркова сделан из того же гранита, что и крест на могиле его друга Василия Шукшина. Роль «губошлепа» в «Калине Красной» была написана для Буркова.

Несмотря на большую палитру ролей, чаще других актеру давали роли пьяниц, преступников. Сам он к этому относился философски: «Надо расстаться с тщеславной мечтой — выделиться за счет искусства. Цели истинного искусства лежат вне искусства, как ни парадоксально это звучит».

Алексей Жарков

«Никогда не отказываться от ролей» Алексей Жарков возвел в принцип. И не отказывается до сих пор, умея сделать роль старика с козой или спившегося деда запоминающимся и интересными.

Нигматуллин

В 1967 году Талгат Нигматулин сыграл белогвардейца в фильме «Баллада о комиссаре». Первая роль — отрицательный персонаж. Кинорежиссер Алишер Хамданов вспоминал: «Образ юного мерзавца в черных лакированных перчатках настолько удался Талгату, что в последствии за ним закрепилось амплуа актера, играющего негодяев. А он всю жизнь мечтал о другом…».

Потом самыми заметными опять были роли негодяев — в «Пиратах ХХ века» и «Приключениях Тома Сойера» — в роли индейца Джо.

источник

3 октября 1986 года на советской подводной лодке К-219 произошел взрыв ракеты. Гибель субмарины после трех дней борьбы до сих пор вызывает немало споров и предположений.

Состояние лодки

К моменту своего последнего похода в октябре 1986 г. подводная лодка была далеко не новым кораблем. Субмарина вступила в строй в 1972 г. в 1975г прошла модернизацию, а в 1980 г. капитальный ремонт. На К-219 имел место ряд аварийных ситуаций с человеческими жертвами, связанных прежде всего с проблемой пуска ракет, а к моменту последнего выхода люк одной из ракетных шахт был полностью заварен.

Экипаж

В ходе подготовки оказавшегося роковым похода на К-219 был в значительной мере заменен экипаж. Из 32 офицеров для 12 этот поход был первым на данной подводной лодке. Были заменены «в том числе старший помощник и помощник командира, командиры ракетной и минно-торпедной боевых частей, начальник радиотехнической службы, корабельный врач, командир электротехнического дивизиона, 4 командира отсеков. Из 38 мичманов заменены 12, в том числе оба старшины команд ракетной БЧ-2.» Все это не могло не сказаться на спаянности команды и лишь увеличивало потенциальный риск происшествий. Вскоре после выхода из базы Гаджиево была обнаружена течь в ракетной шахте № 6, однако командир БЧ-2 не только не доложил об этом командиру, опасаясь ответственности, но даже отключил аварийную сигнализацию, что в дальнейшем повлекло череду бед К-219.

Взрыв ракеты

3 октября при выполнении маневра ракетная шахта полностью разгерметизировалась и стала наполняться водой. Была предпринята попытка на небольшой глубине провести пуск ракеты и избежать возможного взрыва. Однако, для этого не хватило нескольких минут. При взрыве погибли три человека, а на лодке стал распространяться пожар. Спустя несколько часов возникла необходимость во избежании катастрофы заглушить атомный реактор. Матрос Сергей Преминин ценой своей жизни сумел предотвратить катастрофу, но погиб, не успев покинуть аварийный отсек. Посмертно он был награжден орденом Красной Звезды, а в 1997 г. отважному моряку было присвоено звание Героя России.

Американский фактор

Существует предположение, что гибель К-219 не обошлось без действий ВМС США. Имеются предположения о том, что разрыв троса при попытке буксировки лодки произошел не случайно и даже о том, что решающую роль в потоплении К-219 сыграла американская подводная лодка. Естественно, что некоторые маневры американской субмарины «Августа» и авиации не шли на пользу спасательным мероприятиям, осуществлявшимися подошедшими к месту аварии советскими судами, а скорее наоборот создавали только дополнительное напряжение, но прямых подтвержденных фактов участия американцев в гибели советской подводной лодки пока нет.

Гибель

6 октября в 11 ч. 03 мин. К-219 затонула на глубине около 5500 метров. Из 119 членов экипажа 4 человека погибли, а большая часть команды получила различные по тяжести отравления. Спасенный экипаж был эвакуирован на Кубу, а затем в СССР. Официально причинами гибели лодки были признаны: сокрытие аварийной ситуации, ошибки и слабая подготовка экипажа. Хотя, вероятно, это лишь часть причин, повлекших за собой катастрофу

Догадки и легенды

Высказывается мнение о том, что затопление лодки произошло в результате действий ее командира, он хотел избежать возвращения экипажа на терпящий бедствие корабль и сохранить жизни людей. Подобные предположения, мнения и догадки очень часто возникают вокруг событий, где установить точную причину произошедшего невозможно. Тогда недостаток информации восполняется легендами, которые вразумительно и не очень пытаются дать объяснение ситуации, где 100 процентной истины никто уже не сможет установить. Это субъективный фактор, характерный для очень многих подобных явлений.

Вместо заключения

Досконально и точно установить причины гибели К-219 уже невозможно. Но, как правило, гибель крупного корабля не связана с одной единственной причиной, будь то пожар, неисправность техники, конструктивные недостатки или ошибки в действиях экипажа. Отдельные моменты приводят к авариям, жертвам, но не гибели всего корабля. Катастрофы, подобные катастрофе К-219, возникают чаще в результате целого комплекса причин и стечения обстоятельств, где выделить один решающий роковой момент бывает крайне нелегко. Все это дает пищу для размышлений, версий, споров и дискуссий.

источник

За всю историю существования Советского Союза Золотую Звезду героя получило более 12 тысяч человек. Казалось бы, высшая награда страны дается навсегда и не имеет обратного хода? Увы, это не так. Советская история знает немало примеров, когда лауреатов Золотой Звезды героя Советского Союза лишали этого высокого звания. Для подобного радикального шага могло быть несколько причин…

Герои, изменившие Родине

Одним из наиболее частых поводов для лишения звания героя Советского Союза становилось банальное предательство интересов страны. Во время Великой Отечественной войны нередко происходили случаи, когда солдаты и офицеры, ранее заслужившие звание героя, попадая в плен к немцам, соглашались на сотрудничество с ними. Не удивительно, что в случае ареста их ждала высшая мера наказания и лишение всех наград. Хрестоматийным случаем в этом отношении выглядит история Семена Бычкова, имевшего на боевом счету 15 сбитых немецких самолетов, два ордена Красного Знамени, орден Ленина и Золотую Звезду героя. Однако когда самолет Бычкова был сбит он добровольно перешел на сторону немцев и продолжил воевать в РОА генерала Власова. Впоследствии предателя лишили всех наград и расстреляли. Аналогичная судьба ждала всех перебежчиков на сторону врага.

Рецидивист героем быть не может

Современная историография рисует бойцов, вернувшихся с полей Великой Отечественной войны безусловными героями без страха и упрека. В большинстве случаев это, действительно, так. Тем не менее, существовало немало примеров, когда молодые люди прошедшие всю войну, кровью заслужившие боевые награды, в том числе звание Героя СССР, не могли вписаться в мирную жизнь. Не редко, умеющие только воевать эти люди шли на многочисленные преступления, вступая в организованные банды. При поимке их, как правило, лишали всех государственных наград и предавали суду. В качестве примера можно привести судьбу Василия Ванина, который в 1941 году 18-летним юношей ушел на фронт. Пройдя всю войну, Николай заслужил множество наград, включая Золотую Звезду героя СССР. Тем не менее, после окончания боевых действий мужчина решительно не знал чем ему заниматься дальше. Некоторое время, проработав в пекарне, молодой человек, привыкший к оружию и постоянному риску, бросил работу, а затем совершил несколько краж и вооруженных грабежей. После ареста Ванин был лишен всех наград и отправлен в лагерь на 10 лет.

Скелеты в шкафу

Самое неприятное для орденоносцев, когда высокого звания они были лишены за проступки давно минувших дней. Особенно часто это происходило в послевоенное время, когда всплывали неприятные эпизоды времен военных лет, перечеркивающие все заслуги человека награжденного высокой наградой. Подобная история произошла с Борисом Лукиным, командовавшего отрядом партизан в Белоруссии. Под его руководством партизаны совершили немало успешных диверсионных операций против немцев, а руководитель отряда был награжден Золотой Звездой героя СССР. Однако после войны неожиданно выяснилось, что наряду с действиями против немцев Лукин проявлял крайнюю жестокость и самоуправство против местных жителей. Доходило до расстрела за необоснованные подозрения в сотрудничестве с немцами. Как только данные факты вышли наружу Лукина в 1957 году арестовали, лишили всех наград и посадили на 7 лет в тюрьму.

Орденоносные казнокрады

Последней категорией лиц лишаемых самых высоких наград во времена СССР, являлись крупные военные деятели, оказавшиеся на хозяйственной работе. Сложно сказать, какая мотивация была у этих далеко не бедных людей, но социалистическая собственность самым незаконным образом полноводной рекой текла прямо к ним в карманы. Не удивительно, что когда органы правопорядка арестовывали вороватых начальников, они тут же лишались всех наград, полученных во время Великой Отечественной войны. Так герой Советского Союза Иван Медведев, выйдя в отставку, устроился заведующим отделом в Петровский пассаж в Москве. Проворовался, был арестован, лишен наград и отправлен на 15 лет в лагерь.

источник

Пионером мог стать каждый школьник, достигший 10 лет и произнесший на торжественной линейке обещание выполнять законы пионерской организации. А кто не мог им быть?

Дети классовых врагов

У истоков пионерской организации стояла Надежда Константиновна Крупская. В 1921 году она выступила с докладом «О бойскаутизме», в котором советовала комсомольцам обратить внимание на опыт скаутских детских отрядов и создать организацию «скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию». Резолюция, принятая 19 мая 1922 года на II конференции ВЛКСМ, гласила: «Принимая во внимание настоятельную необходимость самоорганизации пролетарских детей, Всероссийская конференция поручает ЦК разработать вопрос о детском движении и применении в нем реорганизованной системы «скаутинг». Учитывая опыт Московской организации, Конференция поставляет распространить этот опыт на тех же основаниях на другие организации РКСМ под руководством ЦК».

Пионерия с самого начала создавалась как коммунистическая организация пролетарских детей. «Мы — пионеры, дети рабочих!» — пелось в хорошо известной всем песне. В пионерскую организацию принимали, прежде всего, детей из рабочих и бедных крестьянских семей. Детям «классовых врагов» — представителей буржуазии и кулачества – путь в организацию был заказан. Впрочем, вряд ли они туда стремились, ведь первые пионеры должны были действительно соответствовать идеалам строителей коммунизма, в том числе быть активными борцами с религией и другими «пережитками прошлого». Пионеры помогали старшим бороться с беспризорностью, обучали желающих грамоте, работали наравне со взрослыми, когда была объявлена борьба с разрухой.

Позднее, в 30-е годы, прием в пионеры стал массовым, пионерские организации существовали во всех школах. Жизнь детей сделалась более упорядоченной, в число пионерских обязанностей вошли хорошая учеба и примерное поведение в школе. В этот период в пионеры не принимали детей «врагов народа». Сохранилось много воспоминаний тех, кому довелось пройти через унизительную процедуру исключения из пионеров, — с них снимали галстук при всей школе.

Хулиганы и двоечники

Позднее, в эпоху развитого социализма, из жизни пионерской организации ушли романтика ее первых лет и яростная непримиримость к врагам. В пионеры стали принимать всех, кому исполнилось 10 лет. Считалось, что пионерами могут стать самые лучшие, те, кто хорошо учится, активно участвует в жизни школы, в сборе макулатуры, является тимуровцем и так далее. Но на деле в пионеры принимали всех. Происходило это по следующей схеме. Самых лучших, круглых отличников и активистов, в пионеры принимали красиво в день рождения Ленина на главной площади города, у памятника вождю. Тех, кто учился похуже и особых достижений не имел, — в школе на торжественной линейке. А потом совсем незаметно и без парадности галстук повязывали самым отпетым двоечникам и хулиганам. Считалось, что их могут и вовсе не принять в пионеры, что действительно крайне редко, но происходило. Каждый такой случай считался едва ли не ЧП. Неудивительно, что такое формальное отношение привело в итоге к тому, что пионерия погрязла в формализме.

Дети священников

Была в СССР еще одна категория детей, которые не носили красных галстуков, — это дети священнослужителей и верующих людей. Таких семей было немного. При этом детям священников не было запрещено вступать в пионеры, напротив, в школе были бы рады тому, что еще один ребенок из «поповской» семьи отказался от заблуждений своих родителей. Такие дети сами не хотели вступать в пионерскую организацию. Некоторые — под давлением родителей, другие – по причине искренней религиозности. Поскольку в стране была объявлена свобода совести и вступление в пионеры декларировалось как дело добровольное, никто этих детей повязывать галстуки не принуждал.

источник