ссср

Одним из самых необычных серийных убийц в истории Советского Союза был ставропольский маньяк-педофил Анатолий Сливко. Необычность этого преступника заключалась в том, что он являлся самым титулованным, «образцово-показательным гражданином» из всех известных индивидуумов с таким отклонением.

Он был, как тогда говорили, примерным семьянином, ударником труда, истинным партийцем, пионервожатым, воспитателем молодежи и даже в 1977 году получил титул «Заслуженный учитель РСФСР». Кроме того Анатолий Сливко являлся мастером спорта по горному туризму и организовал в городе Невинномысск туристический клуб для подростков. Под прикрытием всех этих благих начинаний хорошо замаскированный маньяк безнаказанно орудовал 20 лет.

Биография «Вожатого-Потрошителя»

Родился Анатолий Сливко в 1938 году в Дагестане, в городе Избербаш. После учебы переехал в Ставрополье. В Невинномысске работал на заводе «Азот». Там же открыл первый молодежный клуб «ЧЕРГИД», в котором организовывал для детей турпоходы в горы. Одновременно с этим Сливко получил партбилет, что тоже положительно сказалось на его характеристике.

В Невинномысске маньяк женился. У него появилось двое детей. В дальнейшем, в ходе расследования выяснилось, что особого влечения Сливко к супруге не испытывал, как и к женщинам вообще. Семья для него была своеобразной «легендой», маской примерного гражданина.

Зато с гораздо большим азартом Анатолий отдавался своей страсти к горам и воспитанию молодежи. Почти каждое лето он устраивался пионервожатым в различные детские лагеря, что давало ему возможность хорошо изучить детскую психологию и близко контактировать с будущими жертвами. Позднее, когда дело Сливко было обнародовано, педофил-убийца получил прозвище «Вожатый-Потрошитель».

Кинематографические пристрастия Сливко

Помимо увлечения горным туризмом и юными пионерами Анатолий Сливко был неравнодушен и к кино. Он очень увлекался киносъемкой и фотографией, а любительские работы маньяка нередко получали разные премии. В городе он был на очень хорошем счету, что и позволяло убийце долгое время оставаться безнаказанным.

Свое увлечение съемками фильмов Сливко использовал для привлечения подростков. Потенциальным жертвам он предлагал сняться в кино про фашистов и пытки пионеров. Дети, безоглядно доверяя заслуженному учителю и авторитетному вожатому, соглашались. Съемки обычно предполагали сцены повешения пионера, после чего Сливко обещал быстро реанимировать «актера».

Поначалу так и было. «Кинорежиссер» действовал по плану: небольшое удушение подростка, а затем реанимация. Но со временем маньяк все больше входил во вкус, в результате чего выживать удавалось не всем детям. Впервые отклонение маньяка-педофила дало о себе знать в 1961-ом, когда Сливко стал свидетелем аварии, в которой погиб мальчик в пионерской форме.

Наблюдая конвульсии умирающего, преступник пережил сексуальное возбуждение, которое вскоре захотел повторить. Это-то и стало основным профилем его «деятельности». Убийства юных пионеров маньяк предпочитал запечатлевать на съемку, чтобы продлить удовольствие от этого акта. Со временем он стал сознательно душить свои жертвы без попыток их реанимировать, а затем расчленять тела.

Расследование и наказание

Все свои деяния маньяк скрупулезно снимал на пленку. Эти любительские фильмы впоследствии стали главными доказательствами его вины. Убийцу долгое время не могли поймать, потому что никто даже не мог подумать ничего дурного на такого примерного гражданина. Если дети что-то и рассказывали о случившемся, им никто не верил. Всего в кинопробах» Сливко участвовали 43 мальчика. Семеро погибли.

Убийцу детей искали 10 лет. Наконец после очередного заявления о пропаже ребенка, якобы ушедшего на съемки, в декабре 1985-го педофил был арестован. Расследование произошло молниеносно. Все доказательства вины были «налицо», тщательно задокументированы самим преступником. Приговор – расстрел – был вынесен в 1986-ом, а приведен в исполнение в 1989 году в тюрьме в Новочеркасске.

источник

Как работали и жили советские фарцовщики.

Рыночные отношения в СССР вопреки всем запретам существовали. Так называемые фарцовщики удовлетворяли спрос на джинсы, импортную одежду и электронику, которую достать простым советским гражданам было негде. В популярном фильме «Самая обаятельная и привлекательная» героиня с подругой приезжает на квартиру к фарцовщику, торгующему импортными вещами, чтобы приобрести красивый наряд. А еще у таких торговцев даже был свой сленг и своя иерархия.

Фарцовка дальнобойщиков

Иностранные вещи на чёрный рынок СССР в большом количестве поставляли шоферы-дальнобойщики, которые были работниками существовавшего тогда Cовтрансавто. Они использовали простую и раскрученную схему: вывозили из страны спиртные напитки и сигареты, золото и сувениры, а в скандинавских странах или в так называемых дружественных социалистических государствах меняли всё это на игрушки, обувь, одежду, а порой и на предметы ширпотреба.

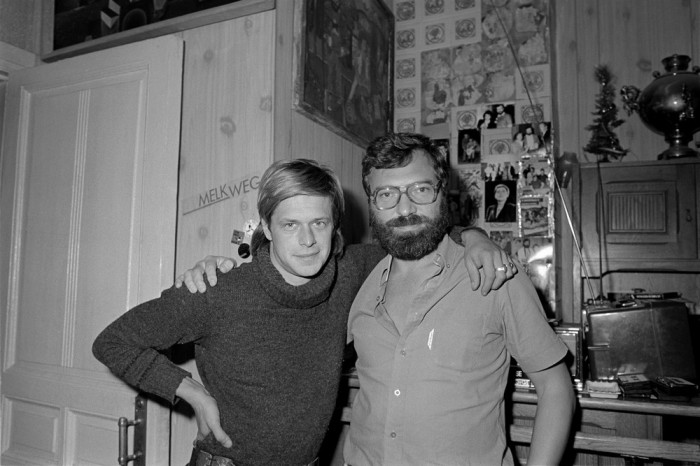

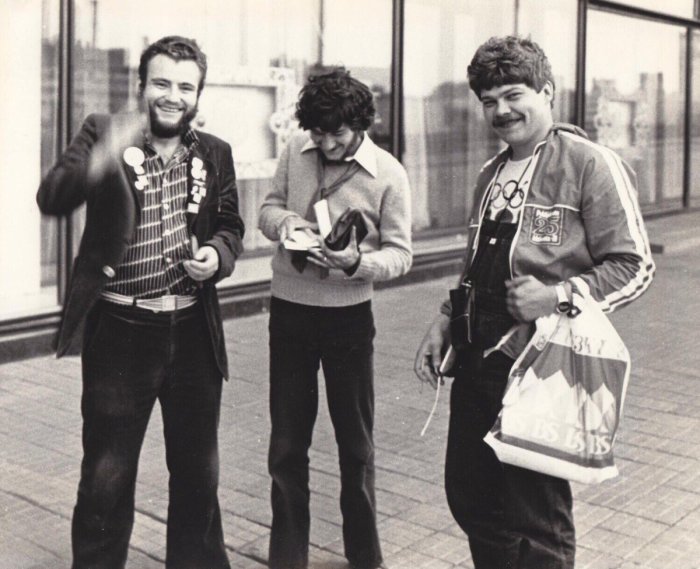

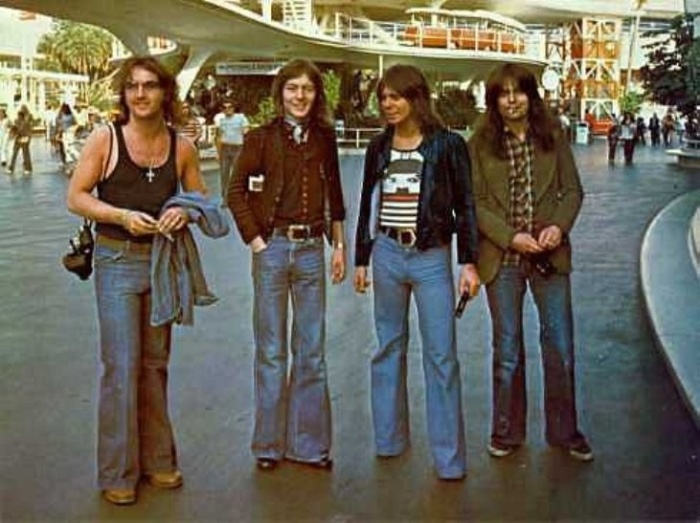

Фарцовщики, 70-е годы./Фото: rnbee.ru

Товар надёжно прятали в машине, а по возвращению домой сдавали оптовикам, с которыми у них была договоренность. Понятно, что некоторую часть оставляли для себя, потому жена дальнобойщика могла похвастаться югославскими сапогами, а дети – немецкими куклами. Все это было достаточно опасно, потому что водителя могли поймать с поличным и отстранить от поездок – этот факт, например, отражен в известном фильме «Интердевочка». Но не все дальнобойщики были такими наивными, как герой из фильма. Многие сколачивали на этом деле нешуточные состояния.

Моряки-торгонавты

Не отставали от дальнобойщиков и моряки торгового флота СССР, или, как их называли в народе, торгонавты. Пользуясь тем, что во многих странах Северной Европы спиртные напитки стоили очень дорого или вообще были запрещены, они везли туда коньяк и водку. Но не только алкоголь пользовался спросом — икра, фотоаппараты «Зенит», военные значки и форма –чего только не брали с собой моряки для продажи. На вырученную валюту они покупали дефицитные в СССР вещи и продавали их при возвращении.

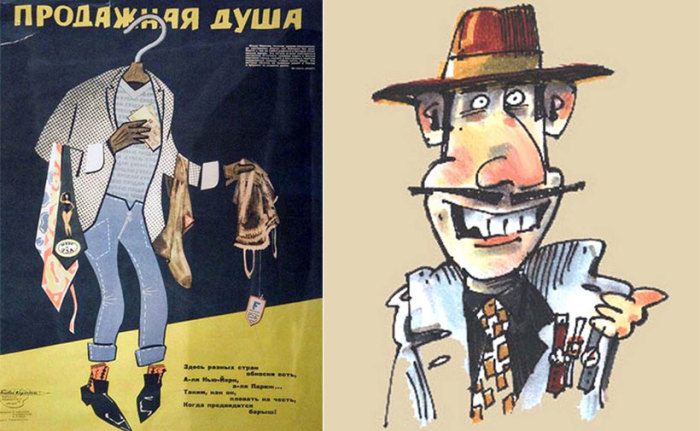

Карикатуры их старых советских журналов./Фото: mirtayn.ru

Кажется, какую выгоду можно получить, продав бутылку водки? Все просто: средняя цена в СССР за нее была 3 рубля, а продать в той же Скандинавии можно было за 15 долларов. Прибыль составляла примерно 14 долларов, на которые можно было купить массу мелких вещей, которые реализовывались в СССР в разы дороже. Прибыль моряков-торгонавтов могла составлять до 150 рублей с 10 вырученных долларов. Средняя зарплата в стране при этом была на уровне 120 рублей в месяц.

Система фарцевания в гостиницах «Интурист»

В гостиницах, где останавливались иностранные гости, процветала так называемая гостиничная фарцовка, в которую был вовлечен обслуживающий персонал.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»./Фото: твойгород.com

Система была четко отлажена, и у каждого участника существовали свои функции. Горничные меняли спиртное на различные мелкие импортные вещички – зажигалки, колготки, галстуки. Администраторы по этажам в основном занимались дорогой одеждой – джинсами, пальто, куртками. Самые большие обороты были у официантов, которые меняли икру, водку и коньяк на одежду и электронику.

Продажей вещей персонал не занимался. Горничные сдавали добычу администраторам, официанты – барменам, а те уже перекупщикам. Чаще всего главным был администратор, он и распределял вырученные деньги между всеми участниками.

Организаторы розничной продажи

Дальнобойщики, моряки и персонал гостиниц добывали товар, но продажей занимались другие люди, скупщики или посредники. Забирая оптовые партии, они организовывали своеобразный розничный магазин, проще говоря, продавали вещи на квартире.

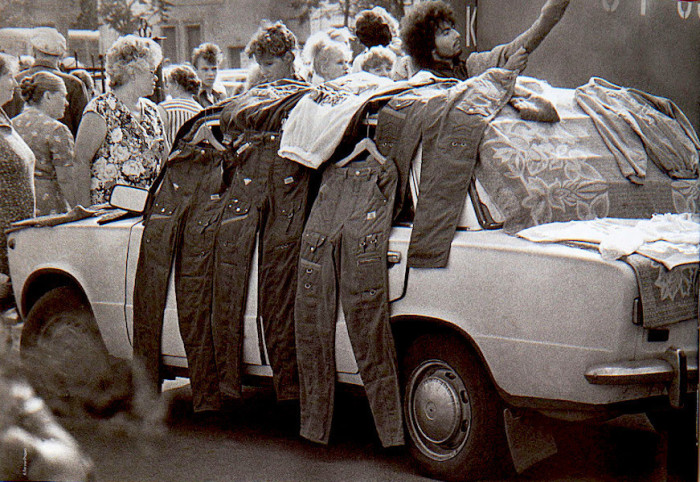

Самым популярным «фарцовым» товаром в 70-80 годы были джинсы./Фото: image1.thematicnews.com

Многих фарцовщиков можно было узнать издалека. Они считали себя не спекулянтами, а яркими представителями особой субкультуры: одевались модно, курили иностранные сигареты, пили виски и другие западные напитки, были в курсе музыкальных новинок, говорили на англизированном жаргоне. Видимо, так фарцовщики представляли себе настоящих американцев.

Уровень конспирация при этом не уступал тому, что показывают в фильмах про шпионов. Узнать заранее адрес было невозможно — посредник вел покупателя сам. Даже во время предварительных телефонных переговоров нельзя было интересоваться наличием.

Уже прибыв на квартиру, можно было узнать, что именно и по каким ценам предлагается. Конкуренции практически не существовало, наоборот, продавцы старались помогать друг другу, обменивались клиентами (не бескорыстно, конечно).

Места, где можно было продать вещи почти легально, возникли примерно в середине 80-х годов в крупных городах. Например, в Ленинграде это была галерея универмага Гостиный Двор, где можно было по высокой цене купить и вожделенные джинсы, и сапоги-луноходы, и яркие пакеты, и лосины, и многое-многое другое. Но после этого фарцовка просуществовала не слишком долго.

Сленг фарцовщиков

В среде фарцовщиков существовал собственный сленг, с помощью которого участники торговли узнавали друг друга и защищались от «утечки» информации. Себя они называли «утюгами», а иностранцев – «фирмачами». Маленьких попрошаек, которые клянчили у иностранных гостей жвачку, сигареты, ручки, ласково называли «утюжонок» или же «пурукумщик» (на финском жевательная резинка — purukumi). Деньги носили название «капуста», а доллары – «зелень» или «грины». Финские марки назывались морковка (на финском — markka), немецкие марки – бундошка. Фирма́ — это все то, что и составляло предмет фарцовки, то есть импортная обувь и одежда, различные аксессуары.

Фарцовщик у метро. Старое фото./Фото: ribalych.ru

Имели свои прозвища и представители разных стран. Жители ФРГ – бундеса, а туристы из ГДР – дедероны. Югославов называли югами, итальянцев – алерами, американцев – штатниками, финнов – турмалайненами.

Непосвященный человек вряд ли понял бы фразу: «Бомбил тут с югом, взял пусера, чтобы скинуть в комок, это не самострок, а клевая фирма». Если перевести на нормальный язык, то это будет означать: «Вступил тут в деловые отношения с туристом из Югославии, взял кофты, чтобы сдать в комиссионный магазин, это не подделка, а хорошие фирменные вещи».

Сегодня фарцовка – это просто воспоминание. Огромное количество магазинов, возможность ездить за границу, интернет-торговля сделали эту профессию неактуальной.

Источник:

Уникальная подборка фотографий Сергея Борисова.

Сергей Борисов – советский фотограф, который в 1980-х прославился снимками питерского и московского андеграунда. Его фотографии, которые в то время назвали «идеологическое ню», в настоящее время регулярно продаются на европейских аукционах Sotheby’s и Сhristie’s. Жанна Агузарова, Георгий Гурьянов, Гарик Сукачев, «Аквариум», «Кино», «Наутилус Помпилиус» и многие другие известные личности на фотографиях Борисова позволяют почувствовать дух перестроечных 80-х.

1. На пути к мировой известности

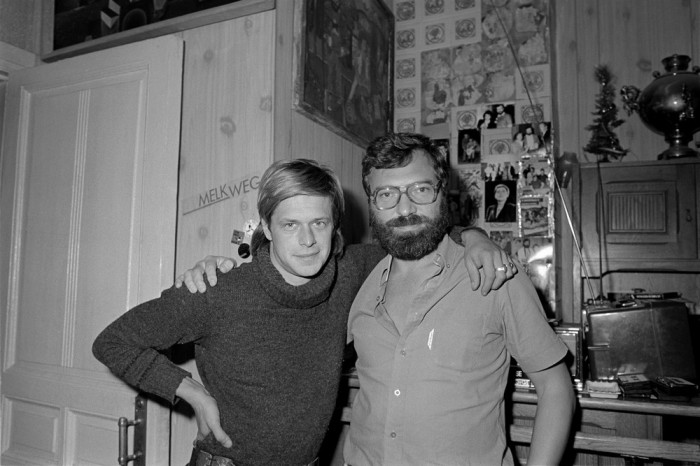

Борис Гребенщиков и Сергей Борисов в студии Борисова, 1986 год.

2. Полёт

Гия Абрамишвили из группы «Чемпионы мира», 1988 год.

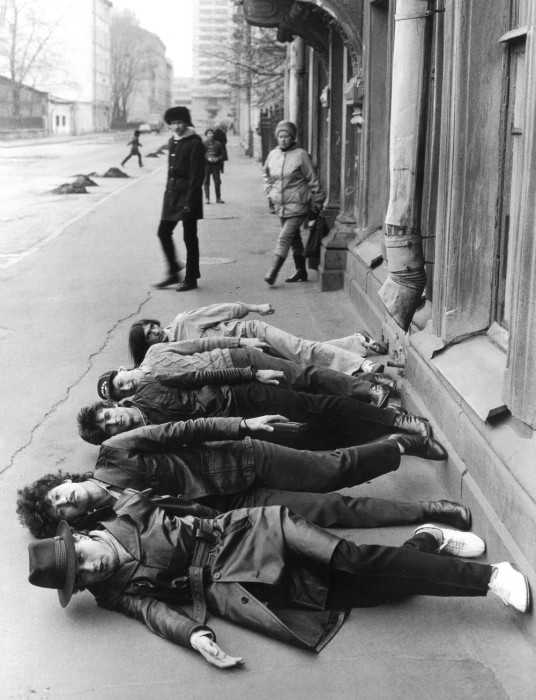

3. Участники необычного флешмоба

Диалог, 1983 год.

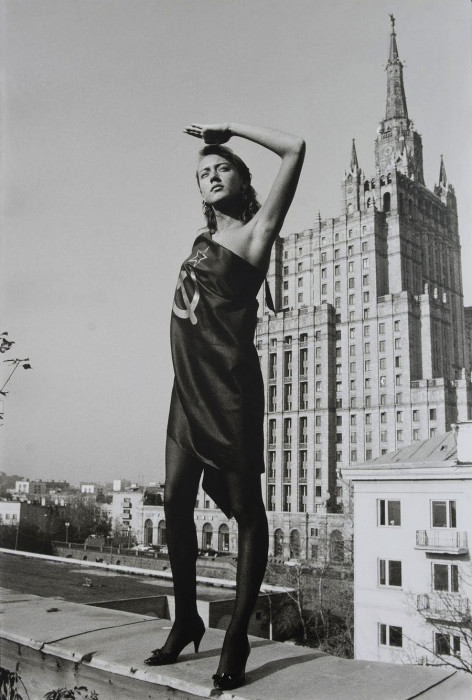

4. Дефиле, 1987 год

Одна из самых известных работ Борисова, которая стала настоящим символом перестройки.

5. Одежда из газетной бумаги, 1987 год

Не стоит выкидывать из дома старые газеты и журналы, ведь из этого, казалось бы, уже ненужного материала, можно сделать много чего интересного и полезного.

6. Советский композитор и певец

Игорь Николаев во дворе студии, 1987 год.

7. Стань Звездой!

Валерий Леонтьев и Игорь Николаев, 1985 год.

8. Эдита Пьеха, 1982 год

Советская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР.

9. Михаил Боярский

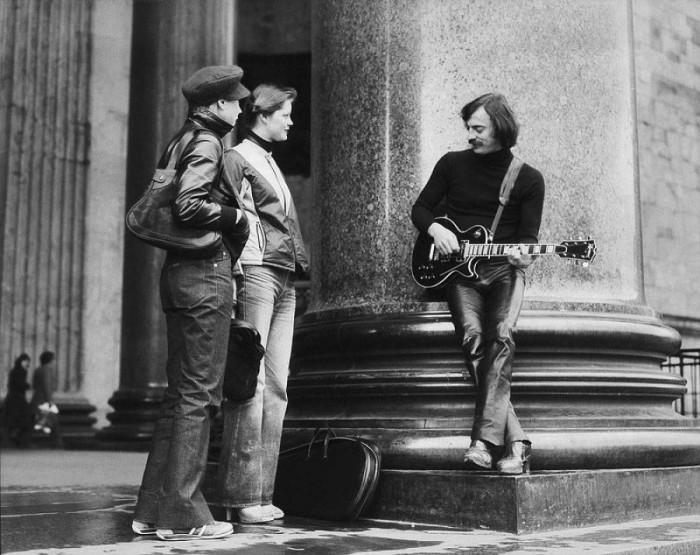

Михаил Боярский возле Исаакиевского собора, 1982 году.

10. Дуэт

Владимир Кузьмин и Алла Пугачева, 1986 год.

11. «Здравствуй, песня», 1986 год

«Здравствуй, песня» — знаменитый советский вокально-инструментальный ансамбль.

12. Легенда русского рока

Георгий Гурьянов и Борис Гребенщиков, 1987 год.

13. Рондо, 1987 год

Среди прочих Наталья Ветлицкая и Александр Иванов.

14. Оксана Фандера, 1985 год

Актриса театра и кино.

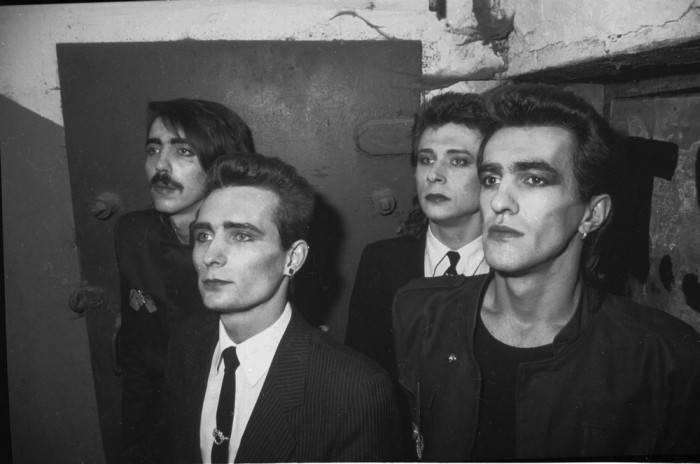

15. «Наутилус Помпилиус», 1987 год

Советская рок-группа, одна из самых известных во второй половине 1980-х и в середине 1990-х годов.

16. Борис Гребенщиков, 1995 год

Известный поэт и музыкант, композитор, певец и гитарист рок-группы «Аквариум», один из родоначальников русской рок-музыки.

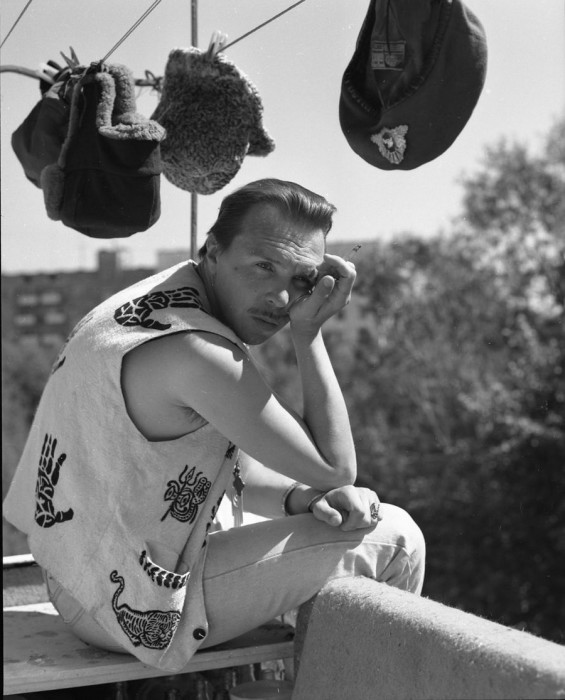

17. Гарик Сукачев, 1994 год

Советский рок-музыкант, поэт, композитор и актёр.

18. Виктор Цой в мастерской Борисова, 1986 год

Легенда советский рок-музыки.

19. Дубосарский и Виноградов, 1996 год

Портретный снимок Дубосарского и Виноградова в 1996 году.

20. Сергей Курёхин и Джоанна Стингрей

Сергей Курёхин и Джоанна Стингрей в Студии 50А, 1987 год.

Источник:

Злые языки говорят, что граждане Советского Союза все время жили в страхе. Это отчасти правда: у советских людей действительно были фобии, как, собственно, у всех жителей Земного шара. Вспоминаем, больше всего боялись в СССР.

Ядерная война

Это был главный страх любого советского человека, периодически обострявшийся после очередных учебных тревог. Почти каждый гражданин СССР представлял, как выглядит «ядерный гриб», знал, в какую сторону нужно упасть, если ядерная вспышка от него произойдет с правой стороны, ловко справлялся с противогазом, неплохо ориентировался в бомбоубежище. Страх ядерной катастрофы отпустил советского человека только перед самым концом Советского Союза, когда американцы стали названными друзьями.

Милиция

Если среди американцев распространена необъяснимая боязнь клоунов, то в Советском Союзе эту роль монстров выполняли милиционеры. «Придет милиционер и тебя заберет», — этот материнский призыв к порядку знаком почти каждому советскому человеку. Правда, нельзя сказать, что советские дети особо боялись милиции: страх спонтанных контактов с правоохранительными органами появлялся уже в более зрелом возрасте

Страх быть завербованным иностранной разведкой

Этого опасались даже те люди, деятельность которых вряд ли бы заинтересовала западные спецслужбы. Граждан иностранных государств, особенно капиталистически, большинство советских людей боялось как огня. В первую очередь, конечно, это касалось советских граждан, попавших за рубеж: почти все время человек находился в напряжении в ожидании подвоха от ЦРУ. Кроме того, высокий уровень страха командированного поддерживали кураторы из КГБ, которые, как правило, сопровождали все советские туристические и деловые группы.

ОБХСС

Эту аббревиатуру, которая расшифровывалась как «Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности», боялся каждый работник торговли: от директора крупного универмага до продавца сельского магазина. Сотрудники ОБХСС появлялись нежданно и проверяли работу весов, уровень влаги в колбасе (искусные продавцы специально замачивали ее для увеличения веса), наличие левого товара на складе. Страх подкреплялся еще тем, что некоторые фигуранты громких уголовных дел по хищениям “Елисеевского” универсама в Москве и системы рыбных магазинов “Океан” были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу.

Госучреждения

Всевозможные собесы, профкомы и прочие «нотариусы». Сюда большинство советских граждан отправлялось, как на плаху. Порой создавалось ощущение, что в стенах этих учреждений распыляют какой-то нервно-паралитический газ: даже самые непроходимые гордецы и эгоцентристы здесь вспоминали о смирении и покорности.

Обман в магазине

Если советские продавцы испытывали страх перед ОБХСС, то несвязанные с торговлей граждане боялись обмана в магазинах. В позднем СССР процветали точные технологии обвеса и прочие манипуляции с продуктами. На вызовы нечистых на руку торговцев советский человек отвечал безменом, который брал с собой при каждом походе в овощной или продуктовый магазин.

Сглаз

Этот страх достался советским людям от далеких предков, и он «работал» независимо от того, насколько гражданин был подкован в марксизме-ленинизме, в физике и других естественных науках. Поэтому в ситуациях, в которых какой-нибудь англо-сакс хвалился грядущей успешной сделкой, советский человек сокрушался о том, как все у него не складывается в жизни либо плохо идут плевал через левое плечо и стучал по дереву. Страх сглаза благополучно перекочевал и нынешним гражданам России.

источник

В первое десятилетие Советской власти наша страна оказалась крепко зажата в тисках экономической и научно-технической блокады со стороны стран Запада, пытавшихся удушить молодую республику.

В то же самое время в США набирала силу Великая депрессия, поставившая все население страны, включая инженерные и научно-технические кадры на грань выживания и голодной смерти. В этой ситуации настоящим спасением, как для Советской России, так и для инженерных кадров США оказалось начало НЭПа, в рамках которого в СССР было приглашено огромное количество американских инженеров.

В тисках экономической блокады

Для привлечения в страну образованной рабочей силы из-за рубежа советское правительство разрешило создание акционерных обществ с участием иностранцев. К концу 1924 года в стране существовало 40 государственных акционерных обществ и 47 частных, в двенадцати из которых присутствовали иностранные финансы. По объемам взаимодействия и экономической помощи Советской России выделялись США, Германия и Англия. При этом интересно отметить, что общение СССР и стран Запада не ограничилось узкой экономической сферой – в советскую республику бурным потоком хлынули высококвалифицированные, технически грамотные специалисты, которые оказали неоценимую помощь в восстановлении и модернизации разрушенной в годы Революции и Гражданской войны промышленности. Поездка в Советскую Россию, хорошо платившую иностранным специалистам, оказалась для американских инженеров той самой соломинкой, за которую хватается утопающий. Для спасения от голодной смерти квалифицированных инженеров и рабочих американским правительством было принято решение направить их на работу в СССР, в том числе для создания основ советского военно-промышленного комплекса. В первую очередь это были танковые и авиационные заводы. Мало того многие американские промышленные компании перевели свое производство в советскую Россию. Выгода для обеих сторон была несомненна. Советский союз приобретал новейшие военные технологии с уникальной возможностью обучения своих собственных специалистов у американских инженеров и механиков, а специалисты из США сохраняли квалификацию и получали приличную заработную плату.

Иностранные концессии

Многие из иностранных компаний приобретали концессии, поставляли новую технику, оборудование, принимали у себя советских инженеров-стажеров. Статистика утверждает, что к 1929 году в СССР работало 40 американских фирм, в то время как официально США признали СССР лишь в 1933 году! Мало того, историки подсчитали, что в 1920-е годы до 95% советских промышленных предприятий получали иностранную техническую помощь, благодаря которой Советская Россия смогла не только в кратчайшие сроки восстановить народное хозяйство после Первой мировой и Гражданской войн, но и выйти в ведущие промышленно развитые страны мира. В частности процветала добыча марганца по «Чиатурской марганцевой концессии» с американской группой А. Гарримана. Во время НЭПа с 1921 по 1928 гг. в правительство поступило более 2400 концессионных предложений из США, Германии, Англии и других стран мира.

Спасительная Россия

Можно без преувеличения сказать, что Москва стала тихой гаванью для многих эмигрантов из США во время бушевавшей там Великой депрессии. Более сотни квалифицированных рабочих с завода Форда в 1921-1922 годах налаживали, а по сути, создавали новое производство на Московском автомобильном заводе. Американские профсоюзы помогли создать в Москве центральный офис Российско-американской индустриальной корпорации — РАИК, которая получила в управление четыре крупнейшие текстильные фабрики в Москве и шесть в Ленинграде. Всего в Советской России только в первый год НЭПа прибыло более 10 000 американцев. Одними из первых бизнесменов США, кто решился создать собственное производство в советской России, оказалась семья Хамеров: отец Юлий и сын Арманд. Причем Арманд Хамер за год до введения НЭПа уже бывал в Советской России, встречаясь с В.И. Лениным. Как утверждают исторические хроники, они подружились. Впоследствии на протяжении всей своей жизни Арманд Хамер являлся посредником во многих переговорах между руководством СССР и США, неизменно отстаивая интересы социалистического государства. Во время НЭПа Хаммер первым из американцев открыл в Советской России знаменитую карандашную фабрику, про которую Маяковский писал «…хороши, у Хаммера карандаши». С помощью американских специалистов был в кратчайшие сроки восстановлен металлургический завод Гужона, ставший всемирно известным под новым именем — «Серп и молот». Настоящий героизм проявил интернациональный состав работников завода «Красный пролетарий» по производству металлообрабатывающих станков восстановление, которого шло в холодных корпусах в суровую зиму 1921/1922 годов. Благодаря иностранным рабочим и инженерам страна буквально на глазах поднималась из руин. Если в 1920 году знаменитый американский фантаст, страстный поклонник Советской России Герберт Уэллс утверждал, что страна не сможет подняться без помощи извне, то уже всего через несколько лет главы иностранных государств посещая промышленную выставку в СССР, были поражены возможностями советской промышленности и науки. Мало того, поднявшись из руин отечественные предприятия, в короткие сроки, захватив до 30% всего мирового оборота станков и машин, сами начали размещать крупные заказы на предприятиях США. По данным статистики до двух третей промышленного производства США и Канады в тридцатые годы двадцатого века были загружены заказами из СССР, что во многом сгладило последствия Великой депрессии охватившей всю Северную Америку.

источник

Откуда бралось «советское изобилие», в которое россияне верят до сих пор

Образ СССР, сложившийся в массовом сознании россиян, противоречив. Для одних это тоталитарное государство, заставлявшее своих граждан страдать и жить в нищете. Для других Советский Союз — «потерянный рай», общество равенства и изобилия. Причем такого мнения придерживаются многие представители старшего поколения, успевшие пожить во времена «развитого социализма». «Лента.ру» попыталась разобраться, почему наши соотечественники и современники склонны романтизировать советскую повседневность.

Светлое прошлое

«В СССР было все! Мы жили в лучшей в мире стране, нас уважали другие государства, и мы питались только высококачественными продуктами — не то, что сейчас. А советская бытовая техника была самая надежная!» — такие тирады нередко можно встретить в интернете. Чаще всего их авторы родились после развала Советского Союза либо успели провести в нем максимум первые лет 10 своей жизни.

Райской жизни в СССР посвящены многочисленные паблики во «ВКонтакте». В них публикуются советские пропагандистские плакаты, фотографии радостных пролетариев, актеров и ученых. Причем идеализируется не только фасад «развитого социализма», но и его оборотная сторона. Люди радуются тому, что советские дети не носили подгузники (зато все были здоровые и крепкие!). Что кожаную куртку могли сшить из пары десятков боксерских перчаток, поскольку кожаные изделия были большим дефицитом. Что диаметр советских папирос составлял 7,62 миллиметра, и это якобы позволяло быстро перестроить их производство под изготовление патронов для фронта… Все это у постсоветских подписчиков таких пабликов вызывает умиление и гордость за «преданную» страну.

Фото: Ефим Драйшнер / ТАСС

И они не одиноки в своем обожании СССР. Старшее поколение зачастую тоже склонно идеализировать советскую жизнь. Социолог Андрей Возьмитель в интервью «Ленте.ру» так описывает свои впечатления о советской действительности:

— Раньше был обоснованный патернализм, народ мог рассчитывать на все. Говорят, что у нас были перебои со снабжением продуктами питания, но я, во-первых, скажу, что перебои эти были во многом искусственными, а во-вторых, были общественные организации (комсомол, партия, профсоюзы). Я ездил по другим регионам в то время, и ситуация была примерно одинаковая. Продукты распределялись через эти общественные организации. Несмотря на дефицит в магазинах, холодильники были полны, в том числе и икрой, и другими деликатесами. Все было. Я тоже стоял в очередях, но получал высококачественную продукцию. Сейчас хают советские продукты, а это неверно. Дай бог, чтобы современные продукты производились по тем высоким стандартам. Это были вкуснейшие, качественные продукты, их ели с удовольствием.

Возьмитель рассказывает, какие замечательные в СССР были рестораны, где каждый труженик мог поесть в обеденный перерыв; какими высококультурными были граждане — и в том заслуга домов культуры; даже о том, как советские люди возили в Чехословакию… миногу! Зачем? Помогали братской стране справиться с дефицитом.

Можно понять такие речи пожилого человека, всю жизнь прожившего в неплохой квартире на Кутузовском проспекте, действительно качественно питавшегося и прекрасно проводившего время (к тому же он был молод и полон сил). Но со слезами на глазах СССР вспоминают и те, кто зачастую не мог достать не только дефицит, но и товары первой необходимости.

Дневники Дедкова

Большую часть своей жизни костромской писатель Игорь Дедков вел дневник. С 1950-х годов он записывал то, как ухудшается ситуация с доступностью продуктов и других потребительских товаров в своем городе. В 1992-м он свел свои записи в книгу, однако не успел ее опубликовать, умер в 1994 году. Его зарисовки советской жизни позволяют увидеть социалистический быт глазами очевидца.

Очередь в продовольственный магазин в Великом Устюге

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

1976 год. Мяса в городе нет, его продают по талонам, которые раздают в домуправлениях. Трудовые коллективы получают по 1 килограмму на работника, однако в магазинах отказываются его нарубать — одному из сотрудников просто дают тушу и говорят: «Рубите сами!» Некоторые отказываются, другие соглашаются.

1977 год. Канун Дня Октябрьской социалистической революции. В магазинах нет туалетного мыла и конфет. Мяса, колбасы и сала нет давно — никто и не удивляется. Можно купить на рынке, но втридорога. Кофе нет, есть кофейный напиток из ячменя. Пить можно, но эффекта никакого. В конторах собирают с каждого по 7-8 рублей на празднование Революции. Сам видел, как в отделе комплектования областной библиотеки среди стоп новых книг на полу лежали грудами куры и стоял густой запах. Все ходили и посмеивались. Такая пора: все ходят и посмеиваются… На областном собрании физкультурного актива говорят, что местные штангисты не могут поддерживать должный режим питания, а значит, и хороших результатов от них ждать не стоит.

1978 год. В городе нет масла. Из центра приходят бесконечные разнарядки, по которым сотрудников различных учреждений отправляют работать в совхозы и колхозы. В Кострому свозят азербайджанцев-мелиораторов, для них спешно строят новый 60-квартирный дом. Те просят предоставить им «барашков» и удивляются, что в городе нет мяса. Один из грузин, разговорившись с Аней, сказал: «У вас здесь нет достоинства. У вас нет того и другого, а вы делаете вид, что так и должно быть, что все в порядке. У вас нет достоинства», — повторил он и, уходя, сказал: «Подумайте об этом». В Москву перед Новым годом приезжают люди из всех окрестных городов за продуктами, но и в столице ощущаются перебои со снабжением. На новой станции метро «Свиблово» есть изображения городов Золотого кольца. Москвичи шутят, что это города, которые кормятся от столицы.

1979 год. Каждая сотрудница костромской библиотеки в этом году успела по крайней мере 30 раз съездить на сельхозработы — раньше такого не было. Люди удивляются, и никто не знает, когда эти поездки закончатся.

1980 год. Пучок редиски стоит на базаре 50 копеек, а яблоки — четыре рубля. Селедки нет, в окрестных поселках нет спичек, масла, крахмала и почти исчез кефир. Зато всегда есть водка.

1981 год. На встрече творческой интеллигенции с городскими властями женщина задала вопрос: доколе в Костроме будет продаваться молоко с пониженной жирностью? Ей ответили, что всегда. Исключения делаются лишь для больших городов.

1982 год. В Москве продают ковры. У магазина стоял грузовик, на котором стоял мужчина, выкрикивая номера, стоящих в очереди. Можно было бы подумать, что это революция или митинг. Столько страсти и благородного энтузиазма в том мужчине на грузовике!

Хлеб или зрелища

Вот так жил провинциальный город при «развитом социализме». Материальные блага подобным городам доставались в последнюю очередь (а чаще и вовсе не доставались).

Магазин в поселке Ния Иркутской области

Фото: РИА Новости

Противоречия в системе снабжения возникали из-за двойственной позиции советской власти: с одной стороны, она призывала бороться с мещанством и «вещизмом», с другой, говорила о необходимости обеспечения граждан всем необходимым.

В брежневские времена эти противоречия особенно обострились. Пропаганда продолжала твердить о «светлом будущем», но даже партийные лидеры в него уже не верили. Промышленность и импорт развивались, цены на нефть росли, однако плановая система хозяйства не позволяла удовлетворять растущий спрос населения. В результате самое насущное гражданам приходилось «доставать», стоя в огромных очередях и прибегая к всевозможным ухищрениям.

Улучшить положение была призвана система продовольственных заказов, введенная в конце 1960-х годов, когда предприятия перевели на хозрасчет. Их руководители столкнулись с проблемой нехватки рабочей силы — а как еще привлекать кадры, не поощряя их? Вот и поощряли продзаказами. Горизонтальные связи между предприятиями, колхозами, магазинами и овощебазами позволяли снабжать сотрудников дефицитом (впрочем, его не всегда хватало на всех, что порождало так называемый дефицит второго уровня, борьбу за заказы среди работников одного предприятия).

Казалось бы, такая система должна была восприниматься гражданами как крайне унизительная. Однако исследование, проведенное антропологом Анной Кушковой, свидетельствует, что заказы рассматривались не как подачка, а как привилегия, да и то, как их получали, в воспоминаниях очевидцев не выглядит как нечто позорное. Они говорят, что система была для них удобна, а очереди воспринимают как нечто само собой разумеющееся, как и дефицит сам по себе. Вот что говорит один из информантов Кушковой:

«Власть заботилась о своих трудящихся, чтоб их хоть как-то поощрить, ну, действительно, чтоб не бегать за баночкой горошка (…). Майонез, горошек — это все было в дефиците, (…) к каждому магазину кто-то был прикреплен. Ну, вот этот институт, вот этот завод и так далее. (…) Все-таки тогда более гуманное было отношение к людям, чем сегодня».

В глазах этого человека государство не только ничего не забирало у него, но наоборот, думало о его благосостоянии. Другие участники исследования говорят, что для них, представителей поколения, пережившего войну или взрослевшего в послевоенные годы, дефицит был чем-то само собой разумеющимся.

Получение заказов вызывало у них исключительно положительные эмоции. Даже когда на всех товаров не хватало и их приходилось разыгрывать между сотрудниками. Да и вообще, по признанию одного из информантов, «люди этим жили, это был азарт, они с таким наслаждением несли эти наборы домой — то есть как добытчики». Таким образом, эта практика удовлетворяла запрос, сформированный еще в Древнем Риме: хлеба и зрелищ, хотя хлеб доставался не всегда.

Фото: А. Шляхов / ТАСС

Искренность и непосредственность

Видимо, именно эти заказы с дефицитом прежде всего вспоминаются представителям старшего поколения, ностальгирующим по «советскому изобилию». Именно они позволяют им говорить, что в те времена государство «заботилось о людях».

Заказы с дефицитом к тому же были абсолютно деполитизированы. Как вспоминает один из участников исследования Кушковой, эту систему никому не приходило в голову сопоставлять с «процветающей плановой экономикой развитого социализма». А если и сопоставляли, то это никогда не касалось того конкретного заказа, который достался вчера. То же самое верно и для других практик советской повседневности, оставшихся в памяти людей с тех времен: пошив курток из боксерских перчаток, «здоровое» детство без подгузников…

Как пишет в своей книге «Это было навсегда, пока не кончилось» антрополог Алексей Юрчак, «значительное число советских граждан в доперестроечные годы воспринимало многие реалии повседневной социалистической жизни (образование, работу, дружбу, круг знакомых, второстепенность материальных благ, заботу о будущем и других людях, бескорыстие, равенство) как важные и реальные ценности советской жизни».

Юрчак отмечает, что сейчас бывшие граждане СССР тоскуют не по государственной системе, не по идеологическим ритуалам, а именно по этим важным смыслам человеческого существования. Он приводит слова одного философа, который говорил ему, что негативные стороны той действительности были связаны с «реальностью человеческого счастья (…), уюта и благополучия той жизни, в которой наряду со страхом были радушие, успехи и порядок, обустройство общего пространства».

Антрополог также цитирует одного ленинградского художника, который «неожиданно ощутил, что вместе с тем политическим строем из его жизни исчезло и что-то иное, более личное, чистое, исполненное надежды, «пафоса искренности и непосредственности»».

С другой стороны, люди, ностальгирующие по таким простым вещам, давно уже забыли, что представляла собой коммунистическая идеология. Это и неудивительно, поскольку повседневность была параллельна государственной пропаганде. Плакаты и фотографии, с которых на зрителя глядят крепкие рабочие, улыбающиеся доярки и румяные дети, сейчас служат лишь деидеологизированными артефактами того времени, подтверждением того, что оно было и в нем вроде бы все было хорошо.

источник

Перевод в эту категорию военнослужащих для советского солдата означал начало принципиально нового этапа в службе – «деды» де-юре становились некоронованными лидерами армейского или флотского подразделения.

Нитка вместо ремня

«Дед» – это военнослужащий, прослуживший полтора года. Армейские остроумцы переводили это слово как аббревиатуру «Домой Едут Дембеля». У «дедов» обязательно должен быть «свой» призыв «духов». Как только новички приходили в роту, начинался процесс перевода в «деды» из «черпаков». И если в «черпаки» посвящали ударами солдатского ремня с бляхой (а иногда и реальным черпаком, взятым с кухни), то перевод в «дедушки» был чисто символическим переходным обрядом.

По форме перевод в «деды» напоминал ритуальную «порку» кандидатов в «черпаки». Правда, имелись существенные отличия. При переводе в «черпаки» солдата лупили столько раз, сколько месяцев ему осталось до дембеля. И били бляхой чаще всего от души. Посвященный долгое время не мог сидеть. Если «черпак» произнес во время экзекуции хотя бы звук, перевод считался недействительным.

Будущий «дед» ложился на живот, на ягодицы ему клали подушку. По ним били ниткой, и «дед» должен был орать что есть мочи (якобы от боли). Если процедура перевода проходила, как положено, «дед» считался «правильным». В противном случае старослужащий получал полупрезрительный статус «беспонтового» «деда», над которым смеялись даже «черпаки» и «духи».

Масло – «духам»

Переведенный «дед» должен был исповедовать «стодневку» (стодневный срок до приказа об увольнении его призыва). В столовой это выражалось в том, что «деды» отдавали «духам» свое масло. «Дух» при этом обязательно говорил, сколько «дедушке» осталось служить. Если «молодой» ошибался, масло он не получал, вместо этого его «отоваривали» тумаками, чтобы впредь не забывался. В разных армейских и флотских подразделениях СССР этот ритуал соблюдался неодинаково. Кое-где он выглядел так: «дед» после получения ответа об остатке своего срока службы писал эту цифру черенком ложки на бутерброде и съедал кусок хлеба с маслом. Затем отрезал от припасенного специально для такого случая портновского метра очередной сантиметр. Данный ритуал означал, что у «дедушки» «день прошел».

В некоторых подразделениях советской армии «деды» в «стодневку» брились наголо, как «духи».

Когда проходила вечерняя поверка, вызванный при перекличке «дедушка» произносил цифру (количество дней до «дембеля») – «якать» для старослужащего считалось дурным тоном.

«Бумажными» «дедами» считались выпускники вузов, призывавшиеся на год (в советской армии служили два года, а на флоте — три). По армейским понятиям статус «деда» такой воин должен был получить уже через полгода службы. В армию призывали до 27 лет, и если возраст служивого переваливал за четверть века, он именовался «дедом в натуре». Таких, как правило, старослужащие не трогали.

Гармаш повредил «дедушку», а Нагиеву отбили почки

Дедовщина, начавшаяся проявляться в частях советской армии и на флоте в 60-70 годах ХХ века, была не везде, поэтому и строгой иерархии по срокам службы, с переводами военнослужащего на ту или иную социальную ступень в зависимости от того, кто сколько прослужил, в отдельных советских войсковых подразделениях не существовало.

Отечественные знаменитости, прошедшие армейскую школу, об этом проявлении неуставных взаимоотношений чаще всего упоминают вскользь или же не говорят вообще. К примеру, пародист Александр Песков рассказывал в интервью, что за время его службы «боевые крещения» «духов» больше напоминали игру, нежели издевательства. А вот актер Сергей Гармаш в армии так отметелил «дедушку», что загремел в дисбат.

Самыми откровенными признаниями о службе в советской армии выглядят изобилующие шокирующими подробностями рассказы актера Дмитрия Нагиева. Мастер спорта по самбо Нагиев попал в часть, где служили 60% уроженцев Средней Азии плюс грузины и азербайджанцы. Спортивная подготовка Дмитрия не только не помогла ему защитить себя – по словам знаменитого актера и телеведущего, его жестоко избивали зачастую именно из-за желания проверить, какой он самбист. Из армии, по признанию Дмитрия Нагиева, он пришел с раскрошившимися зубами и отбитыми почками.

Ни о каких статусах «дух» — «черпак» — «дед» в подобных частях, где преобладали выходцы из среднеазиатских и северокавказских республик, не могло быть и речи – солдатские группировки там формировались по принципу землячеств. Русским солдатам, оказывавшимся в меньшинстве, в таких подразделениях служилось крайне тяжело.

источник

Перевод в эту категорию военнослужащих для советского солдата означал начало принципиально нового этапа в службе – «деды» де-юре становились некоронованными лидерами армейского или флотского подразделения.

Нитка вместо ремня

«Дед» – это военнослужащий, прослуживший полтора года. Армейские остроумцы переводили это слово как аббревиатуру «Домой Едут Дембеля». У «дедов» обязательно должен быть «свой» призыв «духов». Как только новички приходили в роту, начинался процесс перевода в «деды» из «черпаков». И если в «черпаки» посвящали ударами солдатского ремня с бляхой (а иногда и реальным черпаком, взятым с кухни), то перевод в «дедушки» был чисто символическим переходным обрядом.

По форме перевод в «деды» напоминал ритуальную «порку» кандидатов в «черпаки». Правда, имелись существенные отличия. При переводе в «черпаки» солдата лупили столько раз, сколько месяцев ему осталось до дембеля. И били бляхой чаще всего от души. Посвященный долгое время не мог сидеть. Если «черпак» произнес во время экзекуции хотя бы звук, перевод считался недействительным.

Будущий «дед» ложился на живот, на ягодицы ему клали подушку. По ним били ниткой, и «дед» должен был орать что есть мочи (якобы от боли). Если процедура перевода проходила, как положено, «дед» считался «правильным». В противном случае старослужащий получал полупрезрительный статус «беспонтового» «деда», над которым смеялись даже «черпаки» и «духи».

Масло – «духам»

Переведенный «дед» должен был исповедовать «стодневку» (стодневный срок до приказа об увольнении его призыва). В столовой это выражалось в том, что «деды» отдавали «духам» свое масло. «Дух» при этом обязательно говорил, сколько «дедушке» осталось служить. Если «молодой» ошибался, масло он не получал, вместо этого его «отоваривали» тумаками, чтобы впредь не забывался. В разных армейских и флотских подразделениях СССР этот ритуал соблюдался неодинаково. Кое-где он выглядел так: «дед» после получения ответа об остатке своего срока службы писал эту цифру черенком ложки на бутерброде и съедал кусок хлеба с маслом. Затем отрезал от припасенного специально для такого случая портновского метра очередной сантиметр. Данный ритуал означал, что у «дедушки» «день прошел».

В некоторых подразделениях советской армии «деды» в «стодневку» брились наголо, как «духи».

Когда проходила вечерняя поверка, вызванный при перекличке «дедушка» произносил цифру (количество дней до «дембеля») – «якать» для старослужащего считалось дурным тоном.

«Бумажными» «дедами» считались выпускники вузов, призывавшиеся на год (в советской армии служили два года, а на флоте — три). По армейским понятиям статус «деда» такой воин должен был получить уже через полгода службы. В армию призывали до 27 лет, и если возраст служивого переваливал за четверть века, он именовался «дедом в натуре». Таких, как правило, старослужащие не трогали.

Гармаш повредил «дедушку», а Нагиеву отбили почки

Дедовщина, начавшаяся проявляться в частях советской армии и на флоте в 60-70 годах ХХ века, была не везде, поэтому и строгой иерархии по срокам службы, с переводами военнослужащего на ту или иную социальную ступень в зависимости от того, кто сколько прослужил, в отдельных советских войсковых подразделениях не существовало.

Отечественные знаменитости, прошедшие армейскую школу, об этом проявлении неуставных взаимоотношений чаще всего упоминают вскользь или же не говорят вообще. К примеру, пародист Александр Песков рассказывал в интервью, что за время его службы «боевые крещения» «духов» больше напоминали игру, нежели издевательства. А вот актер Сергей Гармаш в армии так отметелил «дедушку», что загремел в дисбат.

Самыми откровенными признаниями о службе в советской армии выглядят изобилующие шокирующими подробностями рассказы актера Дмитрия Нагиева. Мастер спорта по самбо Нагиев попал в часть, где служили 60% уроженцев Средней Азии плюс грузины и азербайджанцы. Спортивная подготовка Дмитрия не только не помогла ему защитить себя – по словам знаменитого актера и телеведущего, его жестоко избивали зачастую именно из-за желания проверить, какой он самбист. Из армии, по признанию Дмитрия Нагиева, он пришел с раскрошившимися зубами и отбитыми почками.

Ни о каких статусах «дух» — «черпак» — «дед» в подобных частях, где преобладали выходцы из среднеазиатских и северокавказских республик, не могло быть и речи – солдатские группировки там формировались по принципу землячеств. Русским солдатам, оказывавшимся в меньшинстве, в таких подразделениях служилось крайне тяжело.

источник

Преференции для сексотов, осведомителей, информаторов, агентов или просто стукачей в Советском Союзе были разными, измерявшимися не обязательно деньгами. Многих «иуд» сподвиг на доносительство элементарный страх за собственную судьбу.

А сотни тысяч советских граждан закладывали соседей, коллег, друзей и знакомых и вовсе бесплатно, повинуясь гражданскому долгу или же по идейным соображениям, руководствуясь, так сказать, «линией партии».

В лагерях продавали за миску супа

Первая статистическая информация по количеству доносчиков НКВД была сведена воедино во время сталинских репрессий наркомом внутренних дел Ежовым. В донесении Сталину он писал, что общее количество осведомителей в СССР – более полумиллиона человек. Оплачивалась только работа основной агентуры чекистов, они так и именовались – агентами. Помимо зарплаты (ее сумма Ежовым не указывалась, но так называемым «резидентам», «бригадирам» низовых стукачей, платили тогда до 300 рублей), агентам выплачивали суммы на «издержки» (организацию пьянок, покупку подарков и т.п.). Спецосведомители, доносившие на деятелей культуры, священнослужителей, инженеров и других, более заметных среди серой советской массы граждан, по словам Ежова, работали чаще всего бесплатно.

В сталинских лагерях стукачам за доносительство платили от 40 до 60 рублей. Это было рискованное занятие, потому что при раскрытии доносчиков убивали или, когда наказание за убийство ужесточили, наносили такие травмы, что остаток жизни (год – два) стукач проводил в больнице, где и умирал. Вербовали доносчиков и среди военнопленных, содержащихся в ГУЛАГе. Покупали их чаще всего за еду. Большинство соглашались. С 1946 по 1947 год только в лагерях Ленинградской области количество доносчиков среди германских военнопленных увеличилось более чем в 10 раз, с 137 человек до полутора тысяч.

«Будешь доносить – поможем по службе»

Официальных данных о количестве осведомителей в СССР не существует (даже у Ежова эти цифры были приблизительными). Стукачи «барабанили» практически во всех сферах деятельности советского государства, включая творческую. К примеру, известный актер и режиссер Михаил Козаков в своей книге признался, что сотрудничал с КГБ на протяжении 32 лет, с 1956 года.

Из многих побудительных мотивов, толкавших советского человека на доносительство, материальный стимул решающим не был – стукачам могли разрешить выехать за границу (что во времена СССР для большинства было несбыточной мечтой), помочь в продвижении по карьерной лестнице.

Завербовать чекисты могли едва ли не любого из тех, кто представлял для них оперативный интерес – кандидата ставили перед выбором: либо он работает на КГБ, либо ему «перекрывают кислород» – сделают все, чтобы актеру не давали ролей, а режиссеру – снимать фильмы, художнику – устраивать выставки, писателю – публиковаться и т.д. Козаков практически единственный представитель советской творческой интеллигенции, кто сделал такой своеобразный каминг-аут. На самом деле, «секретных сотрудников» в этой среде, как и в любой другой, было очень много.

Условно говоря, творческая интеллигенция написанием (или подписанием) такого рода обращений зарабатывала себе спокойное существование. К примеру, в перечне фамилий, подписавших в свое время резко негативные отзывы на творчество Солженицына, есть имена таких известных советских писателей, как К. Федин, М. Шагинян, К. Симонов, Ю. Бондарев, А. Барто… Отметились в этом печальном списке и актеры Борис Чирков с Михаилом Жаровым…

Как поощряли милицейских информаторов

В 40-е годы ХХ века у милиции была уже налажена система осведомителей из числа обывателей и из преступной среды, помогавших правоохранителям выявлять и раскрывать преступления. Система имела несколько ступеней, высшей из которых были так называемые «агенты-международники», которых могли послать внедряться в воровскую среду в другой регион. «Резиденты» («смотрящие» за рядовыми осведомителями) с 1945 года официально ежемесячно получали не менее 500 рублей. На оплату работы стукачей тратились миллионы, только в 1952 году по линии уголовного розыска «резидентам» в СССР было выплачено свыше 2,7 миллионов рублей.

В советской милиции вопрос выплаты вознаграждений стукачам регламентировался законом «Об оперативно-розыскной деятельности» (он в новой редакции работает и сейчас). Достаточно было написать рапорт на имя начальства о выделении средств на «информационное обеспечение». За отпущенную сумму (она разнилась в зависимости от важности сообщаемых сведений) опер потом должен был отчитаться с приложением документа за подписью самого информатора. Впрочем, такой порядок создавал питательную среду для коррупционных проявлений – нередко казенные деньги до стукачей не доходили.

источник

Вторгшиеся в СССР летом 1941 года немцы были как следует «обработаны» геббельсовской пропагандой, заявлявшей о «неполноценности» русских и других народов Советского Союза.

Вскоре завоевателям пришлось на личном опыте убедиться, что они имеют дело с мотивированными, умными и смекалистыми воинами. Неудивительно, что некоторые привычки красноармейцев все же удивляли бойцов Вермахта.

Чистюли

Немцы удивлялись тому вниманию, которое советские солдаты уделяли как личной гигиене, так и поддержанию чистоты в местах расположения. Военнослужащие Вермахта отмечали, что русские хорошо приучены к гигиене.

Кроме того, многие красноармейцы, вспоминали немецкие солдаты, имели хорошие зубы. Это сильно диссонировало с той информацией о «неполноценности» и «грязи» русских и других народов Советского Союза, которую внушали солдатам германской армии пропагандисты Рейха.

В отличие от красноармейцев, привычка к гигиене и поддержанию приемлемых санитарных условий в немецких частях была не так распространена. Советские бойцы после захвата блиндажей немцев неоднократно отмечали, что находили там огромное количество всевозможных паразитов.

Как отмечал лейтенант Вермахата Эверт Готтфрид, привычке периодически мыться и стирать свою одежду его подразделение научилось именно от красноармейцев.

Париться в бане

Эта национальная забава русских очень удивляла немцев. Посещение бани красноармейцами некоторые военнослужащие германской армии сравнивали с ритуалом. Привычка советских солдат париться, терпеть ужасающий жар и при этом хлестать друг друга мокрыми прутьями, а затем выбегать на мороз и обтираться льдом была диковинной для немцев, которые, отмечал ефрейтор Вальтер Опперман.

Вообще, в бане наши бойцы бывали очень часто. В 1942 году они мылись более 106 миллионов раз, в 1944 году – 272 миллиона. Кроме того, без устали работали тыловые службы, которые только за предпоследний год войны продизенфицировали около 167 миллионов комплектов солдатской формы.

Надежда на авось

Привычка надеяться на авось – еще одна типичная национальная черта русских. Проявлялась она и на фронте. Быстро меняющаяся обстановка диктовала необходимость принимать нестандартные решения, зачастую самоубийственные, но в определённых ситуациях единственно верные. Без надежды на «авось пронесет» здесь никуда.

Это отмечали и немцы, которые удивлялись подобной безрассудности: пойти в заранее безнадежную атаку, вступить в бой с многократно превосходящими силами противника, провернуть дерзкие операции в тылу врага – все это в сознании наших бойцов подкреплялось тем самым «авосем». Куда уже без нее, а вдруг повезет?

Поражала военнослужащих Вермахта и адаптированность советских бойцов к суровым природным условиям, их способность к действиям даже в самые лютые морозы. Как писал начальник 4-й армии Вермахта генерал Гюнтер Блюментрит, русские привыкли к огромным территориям, и чувствуют себя как рыба в воде в отличие от немцев, для которых равнины Восточной Европы казались бесконечными и гнетущими.

Как русские не сходят от них с ума, задавались вопросами шокированные немецкие солдаты. Они психологически ощущали себя на пространствах СССР ничтожными и потерянными.

Религиозность

В СССР религия была под официальным запретом, а большевизм проявлял к церкви показательную нетерпимость. Пропаганда Третьего рейха вообще говорила о полном запрете всех верований в Советском Союзе.

В реальности на фронте некоторые бойцы носили крестики, а перед атакой или во время сильных обстрелов читали молитвы. Немцы были удивлены, когда находили при убитых красноармейцах небольшие распятия, карманные иконки и написанные от руки на листе бумаги молитвы.

Чтение

Как известно, советский народ был самым читающим в мире. Не исключением было и военное время. В тяжелых условиях бойцы находили минутку-другую на чтение книг и газет. Опять же, ничего общего с россказнями Геббельса и прочих других пропагандистов Третьего рейха, внушавших немецким солдатам мифы об «отсталых и необразованных» русских.

Что читали советские бойцы? После боев в расположении красноармейцев немцы находили множество газет: «Во славу Родины», «Красная звезда», «Правда». Художественную литературу: Горький, Шолохов, Маяковский, Лермонтов, Пушкин, Чернышевский и другие.

Находили немцы и стихи, которые или сами сочиняли красноармейцы, или переписывали из газет. С листком в кармане на груди они шли в атаку на врага.

источник