ссср

Данные, зафиксированные Главным трофейным управлением СССР, гласят: в рамках репарации Советский Союз вывез из Германии 2885 заводов. Послевоенная советская промышленность с помощью трофейного оборудования начала выпускать продукцию, которой до этого в производстве СССР просто не было.

Синтетическая новинка

Репарация касалась не только восточной оккупационной зоны Германии, но и западной, подконтрольной союзникам. Оттуда Советскому Союзу и Польше полагалось передать порядка 300 заводов. Но наши западные партнеры разными способами ставили палки в колеса продвижению этого процесса. Из 39 предприятий, представлявших особую важность, к началу весны 1948 года демонтировали только 30 заводов. Было вывезено оборудование всех германских заводов по производству отравляющих веществ, находившихся в зоне оккупации СССР, а сами предприятия были уничтожены.

Благодаря вывезенному из Германии промышленному оборудованию и немецким технологиям в СССР начали производство различных синтетических материалов: нейлона, перлона, искусственного шелка, более качественного, чем натуральный, оппанола и многого другого, чего отечественная промышленность до Второй мировой войны не изготавливала. Например, раньше в СССР не производили бумажный шпагат, это стало возможным только после введение в действие фабрик, работавших на импортном оборудовании.

Вывозили не только военные

«Экспроприацию» германских заводов и оборудования осуществляли не только и не столько промышленники и военспецы – на них приходится немногим более 200 предприятий, вывезенных в СССР по репарации. Свыше 60 производственных объектов издательской деятельности забрало себе профильное советское министерство, более 50 предприятий отошло МВД СССР, десятки достались Минздраву, Министерству просвещения.

К примеру, Комитет по делам искусств обзавелся уникальной фабрикой грампластинок, располагавшейся в Бабельсберге (пригород Берлина). Общий вес оборудования – свыше 400 тонн. Академией наук СССР была присмотрена для себя астрономическая обсерватория Университета имени Гумбольта, научные работники вывезли из Германии университетское оборудование вуза города Грейфсвальд, десятки тонн архивных документов, хранившихся в потсдамском рейхсархиве. Работники Госкомитета по физкультуре и спорту занимались демонтажом и переправкой в Союз плавательных бассейнов, а сотрудники Ленинской библиотеки – сбором рукописей и книг.

Когда начали вывозить

На самом деле репарацией СССР начал заниматься еще до окончания Великой Отечественной – первые партии демонтированного германского оборудования поступили в Советский Союз в начале весны 1945 года. В их числе были станки карбидного завода из Бейтена (Верхняя Силезия), отправленные на сталинградский химзавод, оборудование химического завода города Аммендорф, включая его котельную и электростанцию.

Весной 1945 года в СССР поступило оборудование немецкого завода, производившего танковые бронекорпусы. В июне на Сталинградском тракторном заводе начался монтаж машин, вывезенных с двух лесозаводов из Белау и ряда австрийских предприятий. На СТЗ доставлялось оборудование для производства танков, самоходок – всего этого было так много, что потребовалась прокладка дополнительных транспортных коммуникаций. Не получалось даже своевременно и в полном объеме учитывать количество поступающих трофеев.

Что чаще всего подлежало репарации

Для разрушенной войной страны большое значение имели машины, используемые в стройиндустрии, и собственно стройматериалы. Все это в значительных объемах вывозилось из Германии. Деревообрабатывающие станки и прочее оборудование с германских лесозаводов для восстановления корпусов того же СТЗ, технологические и энергетические механизмы кирпичных заводов, техника, необходимая в производстве цемента, кирпичей, кровельного железа и шифера. Старались вывезти всю производственную инфраструктуру, чтобы на месте потом можно было собрать предприятие, как конструктор.

На немецком оборудовании в СССР после войны ткали ковры, до 80-х годов работала Центральная телефонная станция столицы. Разбирали и вывозили железнодорожные линии, в Советский Союз отправлялись паровозы и тепловозы, вагоностроительные и паровозовагоноремонтные заводы, Даже КГБ для своей секретной деятельности долгое время использовал германские «прослушки».

Многим кажется, что в СССР не было мошенников, не то что в наше время… Однако это не так. Да, отдельные способы мошенничества появились только в 90-е, а то и позднее. Но и в Советском Союзе граждан порой надували самыми изощренными способами.

«Подмена» товара

Как известно, в стране Советов многие товары были дефицитными, и люди готовы были приобретать их с рук у спекулянтов по завышенным ценам. Но хорошо еще, если, придя домой, вы обнаруживали в свертке действительно то, что покупали! Помните эпизод из фильма 1982 года «Влюблен по собственному желанию», когда героиня, купив с рук за очень приличную сумму дефицитную кофточку, вместо нее находит какую-то тряпку? Чтобы «заменить» товар на какую-нибудь дрянь, требовалась только ловкость рук. И можно было идти искать очередного «лоха», чтобы снова впарить ему «дефицит».

«Кукла»

Тут могла быть масса вариантов. Допустим, вы принесли в ломбард дорогую вещь, но по каким-то причинам ее у вас не приняли. Или дают за нее слишком мало. Вы выходите на улицу, и тут вас догоняет незнакомец с предложением приобрести у вас эту вещь, причем по весьма привлекательной цене. Вы соглашаетесь. Он дает вам деньги, вы их пересчитываете – вроде все в порядке, и передаете ему вещь. Позднее вы обнаруживаете, что в пачке денег только купюры сверху и снизу – настоящие, остальные – это резаная бумага. Или же у вас просят вещь в залог под крупную сумму, или же вы ее продаете. Результат один – вместо денег вам подсунули «куклу». Позднее возник вид мошенничества с кошельком. Вы находите на улице кошелек с крупной суммой денег, и тут же объявляется его «владелец», который заявляет, что в кошельке недостает средств и требует, чтобы вы показали, сколько денег у вас с собой. Все разрешается мирно, но впоследствии вы обнаруживаете, что вместо денег у вас оказалась «кукла», либо количество купюр после пересчета существенно уменьшилось.

Афера с «ценной вещью»

Жертва якобы случайно сталкивалась с человеком, который искал пропавшую вещь (например, золотое кольцо) и обещал заплатить за нее кругленькую сумму. Какое-то время спустя появлялся еще один незнакомец, который, оказывается, нашел эту вещь и готов был продать ее за сумму меньше той, что обещал «владелец». Жертва попадалась на удочку и приобретала ценность. Разумеется,3 отыскать «владельца» ей не удавалось, а экспертиза показывала, что стоит вещица на самом деле копейки. То же самое могло произойти, если гражданин приобретал с рук «дорогое украшение», обычно по стоимости ниже номинала. Продавца после этого и след простывал, а ювелир сообщал, что это подделка.

«Пятно на одежде»

Гражданин шел по улице, и вдруг ему попадался навстречу незнакомец, который заявлял, что у него на одежде пятно, и предлагал его стереть. После этой процедуры жертва лишалась бумажника, а порой и других ценных вещей, так как мошенник успевал обшарить его карманы. Другая разновидность этой аферы: незнакомец бросался к вам и начинал обнимать, якобы приняв вас за своего знакомого. Потом ошибка прояснялась, он извинялся и уходил, оставив вас с пустыми карманами.

«Заем по-соседски»

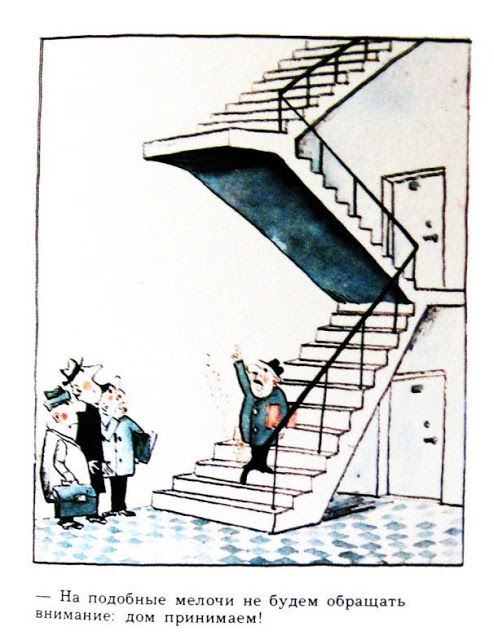

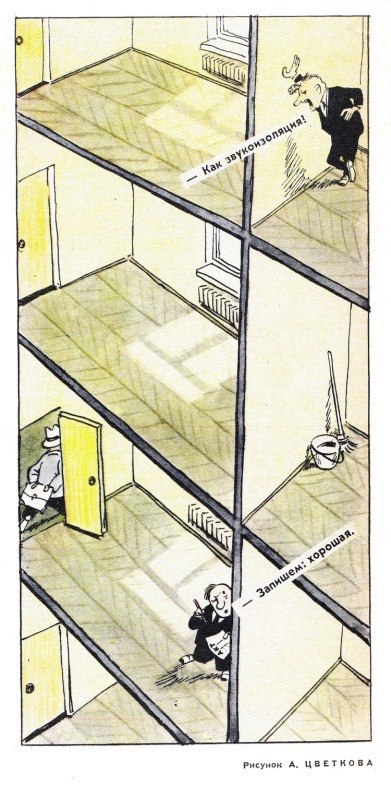

Семья получала квартиру в новом доме. Через какое-то время в дверь звонила незнакомая женщина в халате и тапочках (а в советские времена люди были еще не научены не открывать дверь незнакомцам). Женщина представлялась соседкой, обычно снизу или сверху, и просила одолжить денег заплатить мастерам, которые делали ремонт, обещая, что вернет их через несколько часов, как только вернется домой муж… Обычно никто не сомневался в ее словах. И только потом выяснялось, что женщина с такой внешностью в подъезде не живет, денег никто из соседей не занимал, и вообще непонятно, откуда эта дама взялась… Иногда мошеннице удавалось ограбить таким образом сразу несколько квартир. Как правило, она работала вместе с сообщниками, которые ждали ее неподалеку от дома в машине. Накинув верхнюю одежду и сменив тапки на уличную обувь, аферистка выбегала из подъезда – и была такова.

«Гадание»

Как правило, им промышляли цыганки. Они останавливали кого-то из прохожих (обычно женщину) и предлагали погадать, иногда за символическую цену или вообще бесплатно. Зная, что цыгане действительно умеют гадать, многие соглашались. В процессе гадания цыганка требовала «позолотить» ручку – просила положить на ладонь крупную купюру, уверяя, что потом ее вернет. Естественно, купюра исчезала, а порой исчезали и все деньги жертвы – вне зависимости от того, было ли гадание верным и удовлетворяло ли «клиентку»…

источник

Борьба номенклатурных элит за власть в Советском Союзе шла всегда. При этом ни один партийный чиновник не мог достичь высокого поста без поддержки своего клана. Особенно острое клановое соперничество развернулось в последнее десятилетие существования СССР.

Донецкий клан

Родоначальниками донецкого клана были номенклатурные элиты, которые поднялись на огромных вливаниях из центра в развитие угольной отрасли Донбасса. Главной фигурой здесь выступал «угольный нарком» Александр Засядько, считавшийся любимцем самого Сталина. Засядько добился того, чтобы основные средства из госбюджета направлялись именно в Донбасс, а не в считавшийся более перспективным Кузбасс.

Чуть ли не ежегодно донецкая земля преподносила героев-стахановцев, которые должны были засвидетельствовать оправданность возложенного на Донбасс доверия. Как заметил журналист Александр Белов, «дончане больше напоминали стаю голодных борзых, вынужденных с боем завоевывать место под солнцем».

Видной персоной донецкого клана в позднем СССР стал Ефим Звягильский. Он был одним из немногих, кому удалось взойти на олимп Донбасса с самых низов. В 1990 году Звягильский избирается народным депутатом УССР, а уже в независимой Украине занимает депутатское кресло в Верховной Раде. Некоторое время он даже успел побывать и. о. премьер-министра Украины.

Звягильский отметился тем, что шантажировал первого президента Украины Леонида Кравчука донецким сепаратизмом, добиваясь льгот и преференций для Донбасса. После коррупционного скандала чиновник репатриировался в Израиль.

Выходцем из донецкого клана также являются бывший президент Украины Виктор Янукович и олигарх Ринат Ахметов.

Днепропетровский клан

Этот клан можно смело назвать финансово-политической группой, сформированной по принципу землячества. Экономическую базу для «днепропетровцев» составляли крупные военно-промышленные предприятия области, в частности, «Южмаш». На закате СССР едва ли не половина представителей высшей исполнительной власти в УССР были родом из Днепропетровска.

Отцами-основателями днепропетровского клана считаются Леонид Брежнев и Владимир Щербицкий – первый секретарь Компартии Украины. Именно дружба со своим земляком Брежневым позволила Щербицкому занять столь влиятельный пост. Существуют свидетельства того, что Брежнев хотел сделать Щербицкого своим преемником, однако скоропостижная кончина генсека 10 ноября 1982 года не позволила осуществиться этому замыслу.

Во времена Незалежной днепропетровский клан превратился в олигархическую группу, поскольку от приватизации выиграли преимущественно представители партийной номенклатуры. Наиболее яркие представители клана – второй президент Украины Леонид Кучма и отметившийся коррупционным скандалом бывший премьер-министр Павел Лазаренко.

К окружению Кучмы также близок владелец «ПриватБанка» Игорь Коломойский и глава «Интерпайпа» Виктор Пинчук. Связь с днепропетровским кланом имеет и «газовая королева» Юлия Тимошенко – бывший премьер Украины, а сейчас — народный депутат Верховной Рады.

Армянский клан

Кланы Закавказья оказывали заметное влияние на политику партии еще во времена Сталина, однако репрессии надолго умерили пыл местных элит. После хрущевской оттепели закавказская номенклатура вновь воспрянула духом. Главным ее козырем стал национализм. Ловко манипулируя больной темой, она вынуждала Москву идти на различные уступки и выбивала для себя множественные преференции.

Руки Закавказью развязывал еще один фактор. Если в большинстве национальных республик глазами и ушами центра были секретари и председатели КГБ, назначаемые в основном из русских, то в Грузии и Армении (как и в Прибалтике) эти должности занимали местные.

По мнению исследователей, в СССР не было более диссидентского КГБ, чем армянский. Особенно это относится к периоду 1978-1988 годов, когда председателем КГБ Армении был Мариус Юзбашян. К примеру, в ереванском клубе КГБ демонстрировался полный ассортимент недоступных для широкой публики фильмов — от ужасов до эротики — звучала там и не жалуемая в Союзе рок-музыка.

Полную свободу и независимость от центральной власти демонстрировали и рядовые граждане. Так, в 1977 году местные националисты сожгли в Ереване огромный портрет Брежнева. В этом же году в Москву приехали армянские террористы: взорванные ими бомбы унесли жизни почти 30 человек.

Что же касается Мариуса Юзбашяна, то уже после выхода в отставку он был убит из пистолета в парке во время занятий гимнастикой. Обстоятельства преступления до сих пор туманны.

Грузинский клан

В 1972 году к власти в Грузии был приведен выходец из МВД Эдуард Шеварнадзе. Это событие стало отправной точкой для усиления влияния в Политбюро грузинского клана: субсидии потекли в республику рекой. К началу 1980-х годов Грузия почти на 60% дотировалась из союзного бюджета, а в социальную сферу республики вкладывалось средств в 15 раз больше, чем в РСФСР. Уровень жизни в Грузии в это время почти втрое превышал союзный, при этом доля рабочего класса здесь была наименьшей среди всех республик – 2%.

В культурной сфере Грузия демонстрировала полную независимость от Москвы. Местные власти отказались направлять во ВГИК своих студентов, мотивируя это тем, что в Москве им привьют «имперские замашки». Тогда филиал ВГИК открыли в Тбилиси.

А в 1978 году на митинг в Тбилиси вышли представители культурных элит с требованием сделать грузинский язык единственным государственным в республике. Москва пошла демонстрантам навстречу, а осенью того же года Шеварнадзе стал кандидатом в члены Политбюро.

Оппозиция в Грузии была так же сильна, как в Армении, однако имела свою специфику. В грузинском оппозиционном движении большую роль играли дети начальников и знатных лиц. «Они чувствовали, что им позволено многое такое, что не разрешено их сверстникам, – отмечает политолог Борис Колоницкий. – Правительственные дачи и распределители, доступ к информации и чувство защищенности. Ощущение того, что общие правила для них необязательны».

Азербайджанский клан

Гейдар Алиев – имя, которое прочно ассоциируется с азербайджанским кланом. На политическом поприще он достиг больших высот. Он был председателем КГБ Азербайджана, первым секретарем ЦК КП республики, а с 1982 года по 1987-й занимал пост первого заместителя председателя Совета министров СССР.

До прихода Алиева к власти в Азербайджане процветало мздоимство, которое захватило даже высшие звенья чиновничьего аппарата. За деньги можно было купить любую должность, в том числе и в ЦК Компартии. Нельзя сказать, чтобы Алиева боялись, но торговлю должностями прекратили.

Алиев сумел вдохнуть новую жизнь в экономику Азербайджана. На полную мощь заработала нефтяная промышленность: республика регулярно ставила рекорды по добыче черного золота. Впрочем, историки утверждают, что экономическое чудо Азербайджана стало возможным благодаря «умасливанию» щедрыми подарками Брежнева. Одним из таких презентов стало кольцо с большим бриллиантом.

Коррупция при Алиеве значительно уменьшилась, однако на ее место пришло кумовство. Пока Алиев 13 лет руководил республикой, важнейшие посты как в органах госуправления, так и в сферах экономики, культуры и образования заполнили его земляки и родственники.

Однако после начала перестройки Алиев попал в опалу Горбачеву. Дело Алиева, как отмечал помощник Горбачева Анатолий Черняев, оказалось «почище рашидовского» (Шафар Рашидов – глава Узбекистана).

Узбекский клан

В конце 1970-х годов часть русско-украинской элиты, которую политологи именуют «державниками», решила, что нужен противовес набравшим немалую силу закавказским кланам. Была серьезная опасность, что лидеры Закавказья, в первую очередь Грузии и Армении, могли «подмять» под себя центральную власть. Ставка была сделана на мусульманский мир советской Средней Азии.

В немалой степени к этому решению подтолкнула революция в Иране, произошедшая в 1979 году. «Державники» были серьезно озабочены возможным проникновением радикального ислама в СССР. Советским мусульманам нужно было бросить «кость».

В период Большого террора Сталин уничтожил почти всю верхушку влиятельных узбекских кланов, и на долгое время они были лишены государственной кормушки. Переворот в клановой иерархии Узбекистана наступил после прихода к власти Шарафа Рашидова в 1959 году. Выходец из Джизака, экономически и этнически тесно связанного с Самаркандом, он заложил основу возвышения этой этнической группы в поздний советский и постсоветский периоды истории Узбекистана.

При Рашидове, которому благоволил Кремль, к управлению республикой активно стали привлекаться национальная техническая и творческая интеллигенция. Научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Зураб Тодуа отмечает, что благодаря Рашидову клановая система в Узбекистане приняла наиболее уродливые формы. «Во всю развернулась система тотальной коррупции и чинопочитания, распустилось пышным цветом байство, где каждый начальник сам себе бек в отдельно взятом бекстве – районе, области, колхозе».

Узбекские баи настолько распоясались, что прокуратура СССР вынуждена была отреагировать. Появилось так называемо «хлопковое дело», призванное навести порядок в государственных структурах республики.

В конце 1980-х годов в узбекском клане на первые роли выходят более послушные чиновники – Рафик Нишанов и Ислам Каримов.

Клан КГБ

В мае 1967 года председателем КГБ назначили Юрия Андропова. Наступило золотое время кгбэшников. За 15-летний период пребывания у руля органов госбезопасности Андропов существенно укрепил и расширил свой контроль над всеми сферами жизни государства и общества. Особенно успешной была его борьба с диссидентскими и националистическими движениями.

При Андропове клан КГБ пустил глубокие корни: создавались райотделы органов безопасности, со штатом сотрудников, курировавших практически все предприятия и организации. Личный состав КГБ получал высокие оклады и привилегии, о которых не мечтали ни милиционеры, ни военные. Среди подчиненных Андропов пресекал любые проявления коррупции и взяточничества, тем не менее даже невысокие чины КГБ имели возможность решать свои личные вопросы.

Получив 12 ноября 1982 года пост генерального секретаря ЦК КПСС, Юрий Андропов и здесь затеял реформы, в частности, резко сократил свой аппарат. А дальше были ряд громких антикоррупционных дел, борьба с нетрудовыми доходами и спекуляцией, расследования злоупотреблений в торговле.

Вполне естественно, что некоторым партийным чинам пришлись не по вкусу перемены, затеянные генсеком, особенно его намерение отменить «кремлевский паек», призывы к личной скромности партийных работников, обращение к ленинским идеалам коммуниста. До сих пор смерть Андропова вызывает массу кривотолков.

Клан МВД

Советская милиция и нас берегла, и не забывала вести борьбу в высших эшелонах власти. С 1968-го по 1982 годы пост министра внутренних дел СССР занимал Николай Щёлоков. Именно с ним связывают расцвет клана МВД.

Как и Андропов в КГБ, Щёлоков сделал много для личного состава МВД. Это относится и к социальной защищенности, и к поднятию авторитета сотрудников милиции. По оценке генерал-полковника Ивана Шилова, бывшего заместителя министра внутренних дел СССР, Щёлоков значительно повысил оклады своим сотрудникам, добился выделения им 10% всего строившегося жилья, способствовал созданию новых школы милиции и Академии МВД. Во времена Щёлокова о милиции писали книги и снимали фильмы.

На рубеже 1970-80-х годов развернулось острое соперничество двух кланов – МВД и КГБ. Между Щёлоковым и Андроповым шла борьба за власть и влияние на Брежнева. Во время одного из своих визитов к генсеку министр МВД даже принес декрет Ленина, в котором указывалось, что у здания КПСС должны стоять милиционеры, а не сотрудники КГБ.

Спустя месяц после смерти Брежнева Щёлоков был освобожден новым генсеком – Андроповым — от занимаемой должности в связи с обвинением в коррупции. Толчком для преследования бывшего министра МВД стало резонансное убийство милиционерами майора КГБ Афанасьева.

Комплексная проверка деятельности МВД СССР в период руководства Щёлокова выявила большое количество злоупотреблений. 13 декабря 1984 года отставной министр застрелился из охотничьего ружья. Это случилось на следующий день после того, как указом Президиума Верховного Совета СССР Щёлоков был лишен всех государственных наград, кроме боевых, и звания Героя Социалистического Труда.

источник

Как советский истребитель корейский боинг сбил. А пассажиры куда пропали…

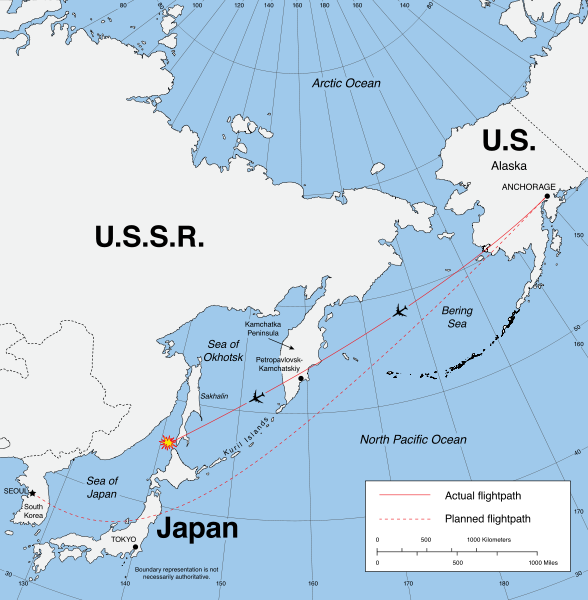

1 сентября 1983 года в небе над Сахалином при пролёте над территорией СССР был сбит южнокорейский «Боинг-747». На борту находилось 269 пассажиров. Этот инцидент по праву считается одним из самых загадочных в истории гражданской авиации.

Говорят, что создатели сериала Lost («Остаться в живых») вдохновлялись именно загадочными обстоятельствами гибели корейского «Боинга». И это неудивительно: интригующих событий и фактов, связанных с этой катастрофой хватило бы не на один сериал.

Советские военные не сомневались, что самолет совершал разведывательную миссию. Он шел без опознавательных сигналов, отклонившись на 500 км от маршрута. В результате советское военное командование прервало рейс KAL-007 аккурат над сахалинским поселком Правда с помощью истребителя Су-15. Однако является ли это правдой, мы до сих пор не знаем.

«Ты шутишь?»

Хорошей бы прелюдией для сериала, вроде Lost, стал бы следующий эпизод. Примерно за два часа до того, как борт, выполняющий рейс KAL-007, занесло в советское воздушное пространство, диспетчеры гражданской службы американского наземного контроля обменялись такими фразами: «Эй, парни, там кто-то приближается к зоне противовоздушной обороны русских». – «Не может быть, ты шутишь?» — «Надо предупредить его».

Это было четко задокументировано записью диспетчеров. Вопрос состоит в том, почему экипаж южнокорейского лайнера так и не предупредили?

Объявленный хэппи-энд

Самолет Корейских авилиний, совершавший рейс 007 по маршруту Нью-Йорка – Анкоридж — Сеул, должен был прибыть в корейский аэропорт в районе 6 часов утра. Но он опаздывал. В 7.20 к обеспокоенным встречающим вышли представители Корейских авиалиний с успокоительным сообщением, что с рейсом возникли кое-какие непредвиденные обстоятельства, однако у лайнера топлива еще на 3 часа, поэтому беспокоится не о чем. Больше официальные лица никаких подробностей не сообщили. Если бы встречавшие жили бы в США и смотрели семичасовые новости канала ABC, то они узнали бы немного больше: например, что корейский «Боинг», следовавший рейсом 007, исчез с радаров. Правда, вряд ли бы кто-то вам объяснил, почему американские телевизионщики были так озабочены опаздывающим корейским лайнером.

Ровно в 10.00, когда топливо у Боинга уже должно быть на исходе, все корейские новости озвучили слова министра иностранных дел Южной Кореи: с самолетом все в порядке, он совершил вынужденную посадку на Сахалине, экипаж и пассажиры находятся в полной безопасности. А уже через час перед встречающими лично выступил вице-президент Корейских авиалиний Чо, который как раз отправлялся возвращать пассажиров рейса 007 домой: «Менее чем за 24 часа эти проблемы будут решены, и я обещаю доставить их к вам». Одновременно в новостях были озвучены некоторые подробности инцидента: якобы рейс был насильно посажен советскими ВВС на Сахалине. Конечно, это не могло не раздражать корейцев, но все же тревога исчезла: многие встречающие отправились со спокойной душой домой. Но душа оставалась спокойной не долго…

Через час советский МИД проинформировал японское посольство в Москве (с Южной Кореей у СССР не было дипотношений), что рейс 007 не приземлился на Сахалине, и официальные лица СССР не имеют никаких сведений о местонахождении самолета.

Выход в эфир после гибели

Спустя пару дней Советский Союз официально признал, что его силы ПВО сбили самолет, нарушивший советское воздушное пространство, не реагировавший на предупреждения. Было установлено даже точное время – 22.26 по местному времени. Однако есть задокументированные записи пилотов рейса KAL-007, появившиеся в эфире спустя 50 минут после уничтожения советским истребителем. Причем сигналов о помощи они никаких не подавали. Это родило версию, что советский летчик сбил какой-то другой самолет, вероятно, американский самолет-разведчик RC-135, который внешне очень напоминает Боинг-747. Интересно, что Геннадий Осипович, пилот Су-15, сбившего лайнер, был уверен, что его мишенью являлся негражданский борт. В частности, Осипович выражает сомнение, что такой крупный самолёт как «Боинг-747» мог быть сбит всего двумя ракетами Р-60, которые он в него выпустил.

А где же пассажиры?

На борту находилось 269 человек — пассажиров и членов экипажа. Однако поисковой экспедицией не было найдено ни одного тела: только незначительные фрагменты. Любопытно, что пропавшие тела погибших возбудили воображение некоторых американских журналистов: в западной прессе появилась версия, что советские военные сожгли тела в крематории, чтобы замести следы.

На борту находилось 269 человек — пассажиров и членов экипажа. Однако поисковой экспедицией не было найдено ни одного тела: только незначительные фрагменты. Любопытно, что пропавшие тела погибших возбудили воображение некоторых американских журналистов: в западной прессе появилась версия, что советские военные сожгли тела в крематории, чтобы замести следы.

Но обратимся все-таки к прямым свидетельствам. Один из советских водолазов, принимавших участие в поисках, вспоминал: «Я не пропускал ни одного спуска. У меня совершенно четкое впечатление: самолет был начинен мусором, и людей не было там. Почему? Ну, вот если разбивается самолет, даже — маленький. Как правило, должны оставаться чемоданы, сумочки, хотя бы — ручки от чемоданов… А там было такое, что, я считаю, не должны везти в самолете нормальные люди. Ну, скажем, рулон амальгамы — как с помойки… Одежда вся, как со свалки — из нее вырваны куски… Мы же месяц почти работали! …Мало было и носильных вещей — курток там, плащей, туфель — очень мало. А то, что находили — какое-то рванье!»

Все это давало основание говорить о том, что обнаруженный спустя несколько недель после катастрофы лайнер является фальсификацией.

«Вещдоки», приплывшие на японские острова

Спустя неделю после исчезновения лайнера небольшие фрагменты боинга, куски обшивки, остатки багажа выбросило на побережье островов Хонсю и Хоккайдо. Специалисты выдвинули версию, что «вещдоки» принесло течением в Японию из района советского Сахалина, где был сбит лайнер. Правда, было одно «но». Дело в том, что в сентябре 1983 года в районе Сахалина не было ни одного течения, которое гнало бы волны с юга на север. Подробные метеосводки утверждали, что сильный ветер дул совершенно в противоположную сторону. Иными словами, обломки самолета могли попасть в Японию только с юга, но никак не с севера.

источник

В 1950-х СССР предпринимал попытки вступить в НАТО при условии нейтрального статуса альянса. Двигателем идеи был Вячеслав Молотов, прозванный на Западе сталинским рыцарем «холодной войны».

Досье № 27 из «Cold War International History Project»

На заседании Президиума СССР, которое состоялось в марте 1954 года, глава МИДа Вячеслав Молотов рассказал о дискуссии, состоявшейся месяцем ранее на Берлинской Конференции Министров Иностранных Дел, где советской стороной была предложена альтернатива Европейскому Оборонительному Сообществу (ЕОС) в виде общеевропейского договора о коллективной безопасности.

В недавно обнародованном досье № 27 из «Cold War International History Project», подобно рассказывается о советско-западноевропейской переписке 1954 года.

Оказывается, СССР в рамках этого проекта безопасного мира был инициатором объедения Западной и Восточной Германии на условиях её конституционного нейтралитета. Для современных немцев это стало шоком, поскольку вплоть до разрушения Берлинской стены они считали, что только «Советы» ответственны за насильственный раздел Германии.

НАТО без Америки и Китая

Предложение о коллективной безопасности Молотова было встречено в штыки. Западные представители выразили несогласие по двум причинам.

Во-первых, потому, что США вместе с коммунистическим Китаем были исключены из списка участников предлагаемого договора и низведены до статуса наблюдателей.

Во-вторых, англичане обвинили Молотова в политическом интриганстве, мол, Москва ищет повод сорвать становление НАТО как оборонительной организации. Глава советского МИДа сказал, что подготовит новые предложения, которые бы устраивали всех. Эти сведения предоставил британский историк Джеффри Робертс (Geoffrey Roberts), автор книги «Вячеслав Молотов. Сталинский рыцарь «холодной войны».

Давайте жить мирно

10 марта 1954 года Андрей Громыко представил Молотову проект записки для Президиума СССР с новыми предложениями, где советская позиция по вопросам европейской коллективной безопасности учитывала требования западной стороны.

В первоначальной версии говорилось об особых условиях членства СССР в НАТО, но Молотов внес свои коррективы. «Советское правительство считает, что вопросы, возникающие в связи с этим, должны быть решены в интересах укрепления безопасности народов», — подчеркнул он.

СССР был не против участия США в общеевропейском оборонительном договоре, но при условии мирной или нейтральной политики НАТО в отношении других стран.

В окончательном варианте записки, утвержденном Маленковым и Хрущевым 26 марта и опубликованном 31 марта, сказано, что главным условием потенциального членства СССР в НАТО является отказ этой организации от любых проявлений агрессии.

Джеффри Робертс, комментируя этот документ, обратил внимание на такой факт, что к этой ноте прилагался подробный дискуссионный меморандум. Дело в том, что обычно советский министр ограничивался короткими записками, а затем обсуждал темы в личных беседах. Очевидно, что Молотов был уверен в необходимости предварительного тщательного обоснования своей позиции. Всё это говорило о чрезвычайной заинтересованности СССР в формате безопасного послевоенного мира.

Народ – за, правительства – против

По сообщениям из советских посольств и миссий, а также из публикаций в иностранной прессе, советский проект Общего Европейского Договора Коллективной Безопасности вызвал в Европе массу доброжелательных отзывов, причём практически во всех общественных организациях. О ноте Молотова с восторгом писала «Le Monde».

Однако официальными лицами США, Франции и Англии прилагались все усилия, чтобы «приглушить эффект» от ноты Молотова.

Шарль де Голль прямо сказал послу СССР Сергею Виноградову, что документ Молотова неприемлем, так как США рассматривается как представитель оккупированной Германии, но поскольку «вечно так не может быть, Америке придется уйти из НАТО». Виноградов парировал тем, что речь идет о Европейском Договоре Коллективной Безопасности, мол, причём тут США, находящиеся за тридевять морей. Впрочем, вскоре Москва согласилась видеть Америку в европейском оборонном договоре как равного партнера.

«Нереальная природа»

В мае 1954 года западные державы окончательно отвергли советское предложение о членстве СССР в НАТО. Они обосновали это тем, что участие Советского Союза в европейской организации было бы несовместимо с демократическими целями альянса, что «нереальная природа предложения не заслуживает обсуждения». Чтобы не потерять лица, лидеры западного мира выдвинули неприемлемые для СССР условия. Тем не менее, интенсивные переговоры Москвы по этой тематике продолжались вплоть до Женевской Конференции Министров Иностранных Дел, то есть до октября-ноября 1955 года.

Обе стороны попытались получить политические дивиденды, так ни о чём не договорившись.

Спустя 28 лет, в начале 1983 года, в СССР вновь поднимался вопрос о возможном членстве Советского Союза в НАТО, но после известных событий с южнокорейским «Боингом-747», к этой теме больше не обращались. Напомним, речь идёт об обвинениях, выдвинутых в адрес СССР о преднамеренном уничтожении советскими ВВС этого пассажирского самолета.

Наше время

17 июня 2001 года «The Guardian» опубликовала статью Яна Трейнора о реакции президента Путина на события в 1954 года. Владимир Путин в этой связи напомнил, что год назад он также предлагал членство России в НАТО, но идея была отвергнута Мадлен Олбрайт, госсекретарем США. История повторяется, с теми же формулировками, что «нереальный характер предложения не заслуживает обсуждения».

Впрочем, американские политологи уверены, что со стороны Москвы это была лишь политическая уловка с тем, чтобы дискредитировать политику расширения альянса на восток.

Всё это было, было, было… Именно эта фраза приходит в голову, когда рассматриваешь старые фотографии. На каждой из них не просто люди, которые жили несколько десятков лет назад, а целая эпоха в жизни страны. Такие фотографии можно рассматривать подолгу и находить в них всё новые и новые тонкости и детали.

1. Кучер наёмного экипажа

Извозчик поит лошадь водой в 1924 году.

2. Владимир Маяковский

Поэт-футурист Владимир Маяковский в 1920 годах.

3. Урок физкультуры

Урок физкультуры в узбекской школе в 1935.

4. Приветствие вождя

Товарища Сталина приветствуют юные пионерки в 1935.

5. Парад физкультурников

Парад физкультурников на Красной площади в 1936 году.

6. Строители

Строители Большого Ферганского канала в 1939 году.

7. Церковная служба

Служба в одной из церквей города в 1941 году.

8. Сбитый немецкий самолет

Колхозники рассматривают сбитый немецкий самолет в 1944 году.

9. Сборка легковых автомобилей

Сборка легковых автомобилей ЗИС-110 на Московском автомобильном заводе в 1946 года.

10. Маршал Буденный

Маршал Семен Буденный на параде 7 ноября 1947 года на Красной площади.

11. Алексей Хомич

Знаменитый футбольный вратарь Алексей Хомич в 1950 году.

12. Приготовление обеда в полевых условиях

Целинники готовят обед на полевом стане в 1955 году.

13. Похороны вождя

Похороны вождя на Красной площади в 1953 году.

14. Жерар Филип

Жерар Филип, знаменитый Фанфан Тюльпан, среди москвичей в 1955 году.

15. Удачная охота

Охотник с подстреленной уткой в 1956 году.

Источник:

После окончания Великой Отечественной войны в западных районах Советского Союза активизировались партизанские движения: бандеровцев — в Галиции, «Железной гвардии» — в Молдавии, «Лесных братьев» — в Прибалтике. Противостояние с последними было наиболее кровавым: если количество жертв Украинской повстанческой армии во второй половине 1940-х годов составило порядка 10 тысяч человек, то в ходе столкновений с «Лесными» погибло около 25 тысяч.

В лесах и болотах

Образ «лесного брата» своими корнями уходит в легенды о благородных разбойниках, которые присутствуют в фольклоре практически всех европейских народов. Действительность, как обычно, мало походит на миф. Отряды «лесных», впервые массово появившиеся в Прибалтике во время Первой русской революции 1905-06 годов, за неполные 2 года сожгли 57 помещичьих усадеб, убили десятки царских чиновников и присвоили несколько миллионов рублей в ходе экспроприаций (проще говоря — ограблений банков). С подавлением революции их разгул также сошёл на нет.

Куда более массовый характер движение приняло по окончании Великой Отечественной войны как реакция на не всегда гармоничную интеграцию прибалтийских республик в социалистическую систему. При легко доступных в местах недавних боёв запасах оружия, лесистые болотистые местности на стыке Литвы, Латвии и Белоруссии с немногочисленными уединёнными хуторами — стали питательной почвой для всевозможных парамилитаристских формирований. В их составе были и бывшие «национальные кадры» из территориальных батальонов СС, понимавшие, что после установления личности в лучшем случае ждёт отправка в Сибирь; и зажиточные крестьяне, согнанные со своих мыз в ходе коллективизации; и представители интеллигенции, у которых были достаточные основания считать приход Красной Армии оккупацией.

Тактика «Лесных братьев» весьма характерно описана в одноимённой народной песне. В предрассветном тумане пятеро вооружённых автоматами партизан приходят на хутор. Ни красноармейцев, ни милиционеров нет (да и не приставишь их охранять каждую избу). «Братва» демонстративно расстреливает сначала председателя колхоза, потом — русского комсомольца-агротехника, командированного для подъёма сельского хозяйства. А кто это спрятался в стоге сена? Деревенский почтальон. Свой, литовец, но — осведомитель МГБ. Что ж, никто из крестьян завтра не получит писем… Местные (из страха или по доброй воле) снабжают «лешаков» продовольствием, и с восходом солнца те уходят, чтобы залечь в чащобе ещё на несколько недель.

Как видим, «братский» террор был направлен не только против коммунистов и военнослужащих, но часто — и против рядового населения, что отнюдь не добавляло боевикам симпатий со стороны среднего прибалта.

Литва

Следует отметить, что сами литовские «Лесные братья» себя так не именовали — использовались названия «Армия Свободы Литвы» или просто «зелёные». Это была единственная из трёх прибалтийских республик, где антисоветские формирования имели единый координационный центр и были настолько многочисленны, что на первых порах, в 1945-47 году, даже нападали на небольшие гарнизоны Советской Армии.

Если же абстрагироваться от террористических методов и явной русофобии «братьев», рассматривая их исключительно как объект военной истории, следует признать: партизанско-диверсионное движение может быть успешным как дополнение к регулярной армии, но не как её заменитель.

Несмотря на поддержку со стороны западных спецслужб (в укромные прибалтийские бухты периодически заходили рыбацкие судёнышки, гружёные оружием и взрывчаткой), — ликвидация «зелёных» была лишь вопросом времени, притом, что советские военные не применяли против них бронетехнику и артиллерию, ограничиваясь «полицейскими» мерами. Приёмы были испытанными: создание широкой сети осведомителей на местах, аэрофотосъёмка, оцепление и прочёсывание лесных массивов, где скрываются диверсанты; арест и ссылка сочувствующих из числа крестьян и горожан.

Латвия

В этой республике «Лесные братья» в основном состояли из бывших бойцов латышского легиона СС, превзошедших в уничтожении евреев и других беззащитных жертв даже своих берлинских геноссе. Воевали в нацистской униформе и с оружием вермахта, жили в лесу в оставшихся со времён немцев бункерах. Отряды латышских «зелёных» заходили даже в приграничные районы Псковской области.

Борьбой с партизанами занимались не только части НКВД (с 1946 года — МГБ), но и латышские дивизии на службе Красной Армии. Поэтому некоторыми исследователями борьба с «Лесными братьями» рассматривается как заключительный для прибалтийских республик акт Гражданской войны, начавшейся ещё в 1918 году.

Эстония

Эстонские «братья» были самыми малочисленными — не более 500 бойцов на пике существования (если, конечно, не считать несколько тысяч сочувствующих, помогавших информацией, едой и кровом).

Хотя деятельность «зелёных» сошла на нет уже к началу пятидесятых (в том числе благодаря грамотным контртеррористическим действиям МГБ), именно в этой республике, как считается, дольше всех воевал последний «лесной брат». В сентябре 1978 года сотрудниками советских спецслужб был ликвидирован Аугуст Саббе, пребывавший на нелегальном положении с момента вступления в партизанский отряд в 1950 году. На момент гибели пенсионеру было 69 лет.

Социалистическое строительство

Успешное партизанское движение возможно только при поддержке народа и только при наличии социальной базы для антигосударственного протеста. Между тем непредвзятый анализ показывает, что коммунистическая власть действительно занималась развитием Прибалтики, превратив её из восточноевропейского захолустья, каким являлись «Лимитрофы» до войны, в наиболее зажиточный регион СССР.

Так, население Литвы между 1945 и 1965 годом увеличилось с 2,5 до почти 3 миллионов, причём численность всех этнических групп, как русских, так и литовцев, возрастала примерно в равной пропорции.

В Латвии за послевоенные годы состоялась масштабная индустриализация. Весь Советский союз ездил на электричках Рижского вагоностроительного завода, слушал радиоприёмники рижской фабрики «ВЭФ». В 1946 году вступил в строй Рижский электромашиностроительный завод, поставивший на конвейер первую в Союзе бытовую стиральную машину. В 1949 году — Рижская автобусная фабрика, снабжавшая микроавтобусами «РАФ» целый Восточный блок. Эти и многие другие промышленные предприятия, производившие высокотехнологичную продукцию, дали латышам десятки тысяч рабочих мест.

Эстония лидировала среди всех территорий СССР по объёму государственных вложений в экономику и инфраструктуру на душу населения. Строились дороги, больницы, школы — особенно в слаборазвитых сельских районах.

А сегодняшний интерес жителей Прибалтики к «Лесным братьям», думается, вызван в том числе и затяжным социально-экономическим кризисом, в котором три республики оказались после присоединения к Евросоюзу. Ибо в глубине народной души всегда теплится наивная надежда, что откуда-нибудь из леса выйдет благородный разбойник и искоренит все несправедливости.

источник

Сегодня фильм «В бой идут одни старики»

называют одним из лучших фильмов о Великой Отечественной войне, а в начале 1970-х гг. кинематографическое начальство не оценило идею режиссера Леонида Быкова и запретило снимать фильм о летчиках, которые выглядели «как поющие клоуны». Несмотря на то, что в основу сюжета легли реальные события, в Министерстве культуры заявили о том, что он неправдоподобен, а одного из любимцев публики назвали «актером с тупым лицом».

Кадр из фильма *В бой идут одни старики*, 1973 | Фото: kinopoisk.ru

Во время войны Леонид Быков сам мечтал стать летчиком, но его не взяли в летное училище из-за маленького роста. Интерес к этой профессии и ее представителям не проходил у него никогда. И свой первый фильм он решил снять по воспоминаниям советских летчиков. В основу сценария легли реальные факты, рассказанные участниками военных событий. Практически у всех героев фильма были прототипы: так, образ Маэстро был вдохновлен личностью командира эскадрильи, дважды Героя Советского Союза Виталия Попкова, чья эскадрилья сбила рекордное количество вражеских самолетов, а также была прозвана «поющей» за то, что собрала собственный хор.

Прототип Маэстро Виталий Попков | Фото: skolzyashiy.ru и mywebs.su

Некоторые эпизоды фильма могли показаться вымышленными, но на самом деле были правдой. Например, низкие виражи над аэродромом с целью произвести впечатление на девушек действительно делал Виталий Попков (в фильме эти «подвиги» совершает Кузнечик). За это командир запретил ему на месяц боевые вылеты и назначил постоянным дежурным по аэродрому.

Леонид Быков в роли Маэстро | Фото: leonid-bykov.ru

Кадр из фильма *В бой идут одни старики*, 1973 | Фото: leonid-bykov.ru

Настоящими были даже некоторые прозвища летчиков. Виталий Попков рассказывает: «Смуглянкой у нас в эскадрилье называли узбека Морисаева. Он очень любил песню «Смуглянка-молдаванка» и каждый раз просил нас ее исполнить. Но вот многие прозвища в фильме не использовались, так как были немного грубыми. К примеру, командир звена старший лейтенант Саша Пчелкин носил прозвище Пожарный – до войны он работал пожарником. Одного из ребят называли Дикий, потому что как-то на охоте еще на гражданке он по ошибке выстрелил не в диких, а в домашних уток. Летчика Николая Беляева называли Хромой – после ранения в ногу он прихрамывал. Николай Игнатов носил прозвище Костыль, уже не помню, за что. В фильме же использовали более благозвучные прозвища».

Леонид Быков в роли Маэстро | Фото: leonid-bykov.ru

Алексей Смирнов и Леонид Быков | Фото: leonid-bykov.ru

Несмотря на то, что вымышленными были только некоторые персонажи (например, Кузнечик), а в основу сюжета легли реальные события, сценарий фильма кинематографическое руководство забраковало за надуманность и «негероичность». Цензоров возмутило то, что советские летчики ведут себя, как «поющие клоуны», и съемки Леониду Быкову запретили. Но режиссера это не остановило. чтобы доказать руководству свою правоту, он начал выступать на сцене с чтением сценария в разных городах СССР, и его везде тепло встречали. Участники боевых действий писали письма на киностудию Довженко, подтверждая то, что сюжет реалистичен и правдоподобен. И Быкову удалось добиться разрешения приступить к съемкам.

Леонид Быков в роли Маэстро | Фото: radikal.ru

Алексей Смирнов в фильме *В бой идут одни старики*, 1974 | Фото: kino-teatr.ru

Проблемы возникли и с утверждением на роли некоторых актеров. Так, на роль автотехника Макарыча руководство никак не хотело утверждать комедийного актера Алексея Смирнова – его привыкли видеть совсем в другом, негероическом амплуа, и заявили о том, что это «актер с тупым лицом». На что Быков ответил, что без него не будет снимать фильм, так как Смирнов сам прошел войну и не понаслышке знает о том, что ему предстоит сыграть. Сопротивление и на этот раз было сломлено.

Кадр из фильма *В бой идут одни старики*, 1973 | Фото: ampravda.ru

Но неприятности на этом не закончились. Когда картина уже была готова, ее едва не «зарубили» в Министерстве культуры. Прототип Маэстро Виталий Попков так об этом рассказывал: «Был по службе в Киеве, позвонил Лене Быкову, поехали с ним в Министерство культуры Украины, прокрутили фильм. Министр упорствует: что это за фильм, говорит, люди не возвращаются с боевых заданий, гибнут, а живые песенки распевают. И резюмирует: такого на фронте не было и быть не могло. Спрашиваю министра: был ли он сам на фронте? Логика чиновника удивительна: не был, отвечает, но знаю. И тогда я рассказал министру, что летал на одном из двух самолетов, купленных на деньги джаза Утесова и подаренных нашему полку. И что Леонид Осипович со своими музыкантами приезжал к нам на аэродром, и мы вместе играли и вместе пели. Убедил. На него подействовали, наверное, не столько мои доводы, сколько генеральские эполеты и две геройских Звезды…».

Кадр из фильма *В бой идут одни старики*, 1973 | Фото: kino-teatr.ru

Многие фронтовики дали восторженные отзывы о фильме, возможно, именно поэтому его создателей решили поощрить: режиссеру выплатили 200 рублей премии и присвоили звание «режиссера-постановщика 1-й категории». Это при том, что в прокате фильм собрал внушительную сумму – только за первый год его увидели около 45 млн зрителей.

Постер фильма *В бой идут одни старики*, 1973

Источник:

«Еврейский вопрос» на протяжении советской истории возникал часто. В 1970-1980 годах он встал с новой остротой.

Шестидневная война

Все началось с «Шестидневной войны», в которой Израилю удалось разгромить армии Сирии, Египта, Иордании и других арабских стран. СССР в этом конфликте активно помогал оружием арабским странам. Еще начале мая 1967 года советский МИД начал открыто обвинять Израиль в планировании нападения на Сирию. На самом деле, со стороны Египта, Сирии и Иордании велись провокации военного конфликта. Египет закрыл Тиранский пролив для израильских судов, король Иордании Хусейн ибн Талал заключил пакт с египетским лидером Насером об «аренде» иорданских войск египтянами.

Зачем советское правительство помогало арабам? В конце 1960-ых на Ближнем Востоке активно стали культивироваться идеи марксизма и социализма. Где-то даже к власти (например, в Сирии) пришли прокоммунистически настроенные силы. Таким образом СССР начал активно спонсировать развитие социалистических идей в арабских странах, чтобы закрепиться на геополитически важном регионе.

В этой ситуации израильское правительство решило нанести превентивный удар. СССР во время войны помогала коалиции арабских стран оружием, боеприпасами и военными специалистами. Целью было налаживание дружеских отношений с Сирией и возможность закрепления на Ближнем Востоке. Несмотря на неравные силы, Израиль упреждающим ударом на суше и на море отбросил войска противников. Из-за победы израильтян 10 июня 1967 года СССР и страны Восточной Европы прекратили дипломатические отношения с Израилем.

Последствия войны для советских евреев

После того, как СССР в одностороннем порядке прекратил дипломатические отношения с Израилем, для евреев в Советском Союзе стало «мало места». Активизировалась антисионистская политика, как внутренняя, так и внешняя. Начался 20-летний период притеснения евреев. Их вытесняли с руководящих постов, не брали на высокие государственные должности, закрывали дорогу в госструктуры (МИД, КГБ, МВД). Для таких должностей требуется высшее образование – и в ВУЗы, где готовили будущих специалистов в госаппарат, евреев тоже не принимали. Точнее, принимали не всех, так как негласно ввели квоту на прием студентов еврейской национальности.

Но это были скорее устные рекомендации и общие настроения в СССР. Конкретных указов и сохранившихся документов о притеснении в архивах нет. Вместе с тем в СМИ начинается прессинг советских евреев с большим количеством «разоблачающих» и антисемитских публикаций.

С 1967 года политика Советского Союза относительно Израиля и евреев была следующей: антиизраильская политика на Ближнем Востоке, антисионистской внутри страны, которая фактически вылилась в антисемитизм.

В итоге политика государства спровоцировала волну эмиграции евреев из СССР. Для Советского Союза это был болезненный момент — уезжали высокопрофессиональные специалисты, ученые, люди искусства…

Тогда нашли решение: мотивация к открытию советской границы для евреев – «воссоединение семей». Такое объяснение было актуальным до 1991 года, когда СССР исчезло как государство. 10 июня 1968 года глава МИДа Андрей Громыко и глава КГБ Юрий Андропов подали советскому руководству письмо с предложением разрешить советским евреям эмигрировать. В результате установили квоту выезжающих – 1500 человек, «лицам преклонного возраста, не имеющим высшего и специального образования».

Еврейская эмиграция

Травля евреев началась с новой силой, теперь как «отъезжающих» граждан. Пошла новая волна публикаций в газетах. В 1974 году Оников, служащий в отделе пропаганды КПСС сделал отчет о причинах отъезда большого количества евреев. Вывод неутешительный: грубые ошибки внутренней политики СССР, публикации Кичко, Евсеева и Большакова, которые воспринимались как нападки, и неуверенность евреев за свою жизнь.

Из-за того, что СССР «открыл» границы евреям, арабские страны начали роптать, ведь это значило, что Израиль крепнет в демографическом плане. Поэтому квота выезжающих из СССР постоянно менялась: в 1968 году уехал 231 человек, в 1969 уже 3033, годом позже – 999 человек, а в 1971 году цифра выросла до 12 897 человек. Практически все эмигрировали в Израиль, и только 4 человека уехало в США в 1971 году.

Поправка Джексона – Вэника

В 1974 году сенатор из Вашингтона Генри Джексон и конгрессмен Чарльз Вэник из штата Огайо внесли поправку в Закон о торговле США. Из-за этой поправки СССР лишался статуса благоприятной торговли. Если Советский Союз согласился бы с такими условиями, то должен был поднять планку квоты выезжающих евреев до 60 тысяч в год. Естественно, поправку Джексона-Вэника поддержали евреи в США и в СССР. Но Советский Союз отказался от таких условий, посчитав предложение американцев вмешательством во внутреннюю политику страны.

1980-е

В 1979 году советские войска ввели в Афганистан, и началось новое противостояние с Западом. Теперь мнение западных коллег вообще перестало иметь вес в «еврейском вопросе». СССР поддался давлению стран Ближнего Востока, которые настаивали на закрытии границы для советских евреев. Если в 1980-м году из страны уехало больше 21 тысячи человек, то в 1984 году – только 896. В первой половине 1980-х в СССР началась новая волна антисемитизма, сравнимая гонением евреем во время сталинской эпохи. КГБ еще в 1970-ые проводили показательные репрессии. В 1977 году к ссылке приговорили к двум годам ссылки преподавателя иврита Бегуна, в 1978 за демонстрации – семью Слепак. Потом арестовывали за «злостное хулиганство», за «хранение наркотических веществ», за «еврейский самиздат».

Евреев перестали «отпускать» по разным причинам. Самая популярная – «секретность», потом «нецелесообразность». «Отказники» начали ответную деятельность, собирая документы о несекретном характере своей работы. «Отказное» движение набирало обороты, в КГБ создали специальный «еврейский отдел» для работы с отказниками. «Отказники» выражали свою позицию через демонстрации, организовывали кружки по изучению истории евреев, иврита. Существовали научные семинары, на которых ученые, потерявшие работу, обсуждали передовые идеи. Поддержать ученых приезжали западные коллеги, привозили материалы, делали научные доклады. Отказники становились враждебными по отношению к СССР, подключали мировую общественность к своей проблеме. Чтобы решить вопрос, СССР ввели небольшую плату для выезжающих евреев. Для неработающих людей эта сумма была существенной, и со стороны выглядело, как будто советские евреи были рабами. Точкой кипения отношений между советским союзом и отказниками стало «самолетное дело».

источник