ссср

Национальный вопрос был предметом пристального внимания руководства Советского Союза. Дружба народов всячески поощрялась и поддерживалась, но решения правительства не всегда были мудрыми, что дало о себе знать к моменту распада страны.

Откуда взялись среднеазиатские республики?

Территории, относящиеся к Узбекской, Киргизской, Казахской, Туркменской и Таджикской республикам Советского Союза, до Октябрьской революции уже практически полностью входили в состав Российской империи. Лишь Бухарский эмират и Хивинское ханство, которые были дружественными, но не подконтрольными ей, присоединили в 1920 году большевики, провозгласив там Бухарскую Народную Советскую Республику и Хорезмскую Народную Советскую Республику. Они не вошли в состав РСФСР, но установили с ней дипломатические отношения.

С приходом большевиков на российских территориях в Средней Азии стали уничтожать казаков, которые ранее обеспечивали поддержание порядка, но теперь были против советской власти. Стремясь избавиться от всего русского, связанного с царским режимом, стали переименовывать на местный манер основанные Российской империей города. До 1918 года Алма-Ата была Верным, Фергана (до 1924 года) – Скобелевым, а Кзыл-Орда (до 1925 года) – Перовском.

В 1918 году Туркестанский край стал Туркестанской Советской Федеративной республикой. В нее вошли Семиреченская, Закаспийская, Самаркандская и Сырдарьинская области. В 1920 году она приобрела статус автономной. В 1922 году Семиреченская область стала Джетысуйской.

В том же 1920 году образовалась Киргизская Советская Автономная Социалистическая Республика со столицей в Оренбурге. В нее вошли Тургайская, Акмолинская, Семипалатинская и Уральская области, части Оренбургской и Букеевской губерний. В 1924 году ее дополнили некоторыми территориями Самаркандской и Сырдарьинской областей и Джетысуйской губернией одноименной области Киргизской АССР (столица — Алма-Ата).

Оставшуюся часть Джетысуйской области преобразовали в Кара-Киргизскую автономную область. В мае 1925 года она стала Киргизской автономной областью. В феврале 1925-го в ее составе была создана Каракалпакская автономная область. Через год Киргизская АО стала Киргизской АССР вместо существовавшей ранее Киргизской Советской Автономной Социалистической Республики, которую в июне 1925 года переименовали в Казахскую Автономную Советскую Социалистическую Республику, ее столицу перенесли из Оренбурга в Перовск (Кзыл-Орду).

Тогда появилось название «Казахстан», а киргиз-кайсаков начали называть казахами, а кара-киргизов – просто киргизами. Оренбургская область вернулась в РСФСР.

Узбекская ССР появилась в октябре 1924 года, в нее включили части Сырдарьинской, Ферганской и Самаркандской областей и немного от Хорезмской и Бухарской Народных Советских Республик. Внутри Узбекской ССР была создана Таджикская АССР.

Туркменская ССР, созданная из Закаспийской области и того, что осталось от Хорезмской и Бухарской Народных Советских Республик, возникла в октябре 1924 года.

Историк и политический философ В. Л. Махнач отмечал, что «механизм выделения территории для того или иного народа у коммунистической власти был прост и «справедлив», как все, революционно-целесообразное. Граница проходит там, где проживает самый удаленный от этнического центра представитель этой национальности. Где живет таковой русский, не интересовало, разумеется, никого».

Сейчас возникает ощущение, что большевики осмысленного готовили таким образом расчленение страны, произошедшее в 1991 году.

Как складывались национальные отношения

Пока у братских народов существовали общие враги, были чувство причастности к общему делу и общие победы, разобщенности не чувствовалось. Когда советские войска сражались с фашистами, когда строились заводы, осваивалась целина и человека запускали человека, представители разных народов стояли плечом к плечу, рождалось чувство сплоченности и общей причастности к чему-то великому.

О рождении нового общества может свидетельствовать большое количество смешанных браков и распространение русского языка. В СССР не было массовых столкновений на национальной почве, что позволяло идеологам сделать вывод о правильности избранного пути.

Основой внутренней политики стало равенство наций. При этом русские как угнетатели братских народов в царские времена должны были отдавать больше, чтобы «возместить неравенство». Россия на долгие годы стала донором, из налоговых сборов с ее территории только 40 % оставались для собственных нужд, остальное шло на развитие жизни братских народов.

Размеры дотаций среднеазиатским республикам были сопоставимы с их национальным доходом. В них активно воспитывались национальная интеллигенция, государственные и партийные работники, создавалась промышленность. Руководить республикой могли за редким исключением только представители «титульной» нации (той, от имени которой образована республика).

Русские стали для них квалифицированными помощниками. Они работали на производствах как рабочими, так и инженерами, были строителями, врачами, военными. Представители коренного населения большей частью занимались сельским хозяйством и торговлей.

При этом, чтобы растить национальные кадры, в ведущих вузах Союза имелись целевые места для представителей братских республик, у них было преимущество при поступлении в местные вузы, приеме на работу, дополнительные социальные льготы.

Взаимное проникновение культур

Если отношение к первым русским переселенцам у местного населения было, мягко говоря, настороженным, то ко времени образования СССР сложились хорошие добрососедские отношения. Русские перенимали некоторые обычаи сельского хозяйства и быта, связанные с природными особенностями Средней Азии, например, орошение, возделывание новых для них культур.

Пришлые приобщали местных к новым технологиям. Их воспринимали как носителей передовой культуры. К представителям некоторых профессий, например, врачей, и вовсе было благоговейное отношение, потому что среди узбеков, казахов или таджиков их зачастую просто не было. От русских кочевые народы узнали о возможности заготовки сена. Появление косы в свое время стало настоящим прорывом.

Переселенцы привезли новые сельскохозяйственные культуры: рожь, пшеницу, овес, картофель, капусту, сахарную свеклу, помидоры. Они строили театры, больницы, школы и дороги. При этом во времена Российской империи правительство старалось максимально сохранить привычный уклад жизни, местных мужчин даже не призывали в армию.

Русские в то же время научились выращивать бахчевые культуры, готовить национальные блюда: плов, манты, самсу, бурсаки, чак-чак, лагман, шашлык, унаш, бешбармак и многие другие. Со временем русских соседей стали приглашать на национальные праздники и свадьбы, те, в свою очередь, освоились с местными традициями и научились им следовать.

К Новому году и Рождеству добавился Навруз, отмечаемый в день весеннего равноденствия, и другие праздники. Русские научились дарить подарки не только на свадьбу или день рождения, но и за хорошее известие, впервые увиденную невестку или новорожденного, после долгой разлуки или по возвращении из поездки.

Вошло в привычку и приходить в гости на праздник со своим угощением, вместе строить дома, чистить арыки или крыть крыши, а завершение работы отмечать всеобщим весельем и застольем. Многие обычаи настолько вошли в жизнь, что никто и не знает, у какого народа они впервые зародились. Например, то, что нельзя наступать на порог и свистеть в доме, считается казахской традицией, а открытая ладонь, прижатая к сердцу во время рукопожатия – признаком хорошего тона у таджиков.

Были, конечно, запреты и правила, к которым приходилось привыкать с трудом, например, что мужчине нельзя зайти в дом, где женщина находится одна. Не разговаривать напрямую со свекровью, а только через кого-то, как принято в узбекском Хорезме. Была непривычна и узбекская традиция, обязывающая невестку в 5:30 утра мести двор и поливать землю перед воротами.

Со временем народы выработали свой способ мирного сосуществования, когда не нарушаются традиции и уважаются религиозные чувства друг друга. Где-то обычаи пересеклись, в чем-то стали мягче местные законы. Вид женщины в европейском платье перестал шокировать мусульман. С каждым годом становилось все больше смешанных браков. Дети, родившиеся в Средней Азии, перенимали национальный язык у местных и уже не замечали различий.

К чему привела дружба народов

Благодаря огромной поддержке республики Средней Азии в советское время вышли на новый уровень. В них появились промышленность, высшие учебные заведения, медицина. Национальная культура всячески поддерживалась, а о русской почему-то забывали. Отдавая свои силы и знания на подъем братских республик, русские утрачивали национальную идентичность.

Уже в конце 60-х годов появилась тенденция к «выдавливанию» русских с территории за счет привлечения местных в город, в промышленность. Это достигалось направленной кадровой политикой, обеспечивающей преимущество при трудоустройстве коренным жителям республик.

Национальность детей от смешанных браков определялась при получении паспорта по отцу или матери. Ближе к 70-м годам в республиках все больше молодых людей предпочитало видеть в пятой графе слово «казах», «узбек» или «киргиз», а не «русский».

К моменту распада Союза националистические настроения и высокая социальная напряженность, вызванная низким уровнем жизни, привели к тому, что во всех бедах стали винить русских. Начались массовые гонения и притеснения, которые привели к тому, что большинству из них пришлось покинуть места, где они родились и прожили большую часть жизни.

Советская власть принесла на Северный Кавказ новые порядки, и не все из них были восприняты враждебно. В годы СССР образ кавказца представлялся не только дружественным, но и символизирующим советскую власть.

Новая страна, новые правила

В первые годы при советской власти на всей территории Северного Кавказа существовали шариатские суды. В зависимости от автономии они имели разные полномочия.

Так, например, в Чечне и Ингушетии оспорить решение суда шариата мог только Верховный суд РСФСР.

Начиная со второй половины 20-х годов советская власть начала постепенное наступление на шарсуды и исламские традиции в целом, так как они не вписывались в новую концепцию социальной структуры, а уже в 1928 году в уголовный кодекс РСФСР была добавлена глава «О преступлениях, составляющих пережитки родового быта».

По новому закону большая часть горских традиций приравнивалась к тяжёлым уголовным преступлениям и карались годом в лагере. Это привело к восстаниям, которыё жестоко подавлялись солдатами Красной армии по всей территории Северного Кавказа. Преследование «шариатистов» и сторонников мусульманских обычаев продолжались вплоть до середины 40-х годов. Потом началась война.

Отцы и дети

Если не брать в расчет коллаборационизм и депортационные процессы, можно сказать, что Великая Отечественная война стала тем фактором, который позволил кавказцам органично вписаться в дружную семью советских народов. В первую очередь это заметно по переменам в отношении отцов и детей.

До войны в кавказских семьях отцы старались держать дистанцию по отношению к детям, особенно к сыновьям.

Они никогда не брали их на руки и не говорили им слов одобрения. Даже когда ребёнок находился пред лицом опасности, отец звал его мать или других женщин. Но война, по мнению советских этнографов, кардинально изменила психологию кавказских мужчин.

В книге «Культура и быт народов Северного Кавказа» об этом говориться следующее: «действие этих процессов явилось существенным фактором отмирания устаревших взглядов и обычаев… Во многих семьях произошло смягчение домостроевских порядков».

В 70-е годы новое поколение кавказских мужчин уже без смущения гуляло со своими детьми в парках и провожало в школы. Но это не означало, что горцы начали сюсюкаться со своими отпрысками. Прилюдно хвалить своего ребёнка всё ещё считалось неприличным. Даже совсем маленьких мальчиков учили вести себя как взрослых. И по сей день отношение внутри кавказской семьи и на людях — это две разные манеры поведения.

Новый облик Кавказа

Вторая половина 40-х и начало 50-х были ознаменованы для горцев появлением новой детали городского пейзажа – четырёх- и пятиэтажных домов, и больших административных зданий в стиле неоклассицизма.

Дома связи, гостиницы, университеты — всё это должно было показать кавказцам незыблемость нового социального строя.

В начале 60-х появилась установка на стандартизацию быта. Незаселённые территории преобразовывались в жилые районы с обязательным комплектом построек: универмаг, кинотеатр, парк, детский сад, стадион, школа, клуб. Всё это так же обеспечивало рабочие места.

Все города Северного Кавказа обзавелись водопроводом, асфальтированными дорогами, канализацией, централизованным отоплением и т.д. Аулы тоже изменились. Вдоль центральных дорог посадили деревья, сами дороги выровняли. Появились помпезные здания сельсоветов, аптеки, парикмахерские, клубы, библиотеки и магазины. Новые дома строились из кирпича и имели деревянные полы, стеклянные окна и крышу, покрытой листовым шифером.

С конца 60-х интерьер новых горских домов состоял из покупной мебели. Стены украшали семейные фотографии и ковры, которые стелили на пол только к приходу гостей.

В период с 70-х по 80-е частью типичного интерьера стали импортные стенки, в которых хранилась одежда, посуда и книги. Домашняя библиотека была отдельным предметом гордости хозяев квартиры. Читать книги было не обязательно, но их наличие было очень важным элементом. В период стандартизации быта жилища горцев уже мало чем отличались от квартир любого другого жителя СССР. Это стало ещё одной вехой на пути интеграции горцев в советское общество.

Свадьба

Кавказская свадьба – наверное, одна из немногих традиций, которую советское правительство не смогло искоренить полностью. Первое комсомольское бракосочетание здесь прошло лишь в конце 50-х. Но, несмотря на все усилия активистов, молодожёны после «советской» свадьбы уезжали в дом родственников и проводили там ещё одну церемонию — традиционную.

Также бывали прецеденты, когда новобрачные из отдалённых аулов расписывались в ЗАГСе через несколько лет после свадьбы.

В 60-е впервые на свадьбах стали дарить цветы невесте. Такой поступок для Кавказа был по-настоящему революционным нововведением. Особым шиком в эти годы также считались: свадебный кортеж, украшенный зеленью и красной лентой, а также регистрация брака каким-нибудь местным чиновником, например, депутатом сельсовета.

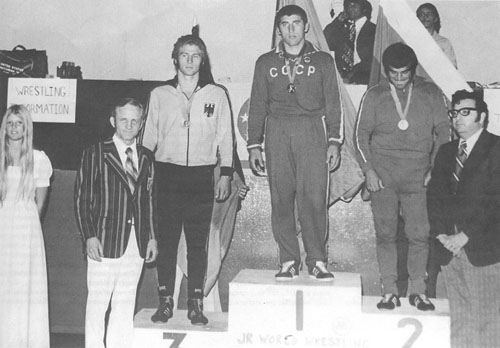

Мужчина должен быть спортсменом

Секции спортивных единоборств – это, наверное, самое полюбившееся горцам нововведение советского режима. Джигиты ещё в 20-е годы проявляли интерес к борьбе, а после начала массового открытия спортивных секций в 50-х только плохой отец не отвёл туда своего сына.

Для кавказских родителей спорт стал отличным противовесом дурного влияния улиц и он воспитывал те качества, которые на Кавказе всегда считались истинно мужскими.

В любом даже самом захолустном ауле была одна или две секции борьбы. Для горских мальчиков занятие единоборствами было сравни инициации в мужчины. Это давало определённую цель, дисциплинировало и учило, как защитить себя и своих близких. Для советского общества в целом это так же имело положительные эффекты. Помимо того, что секции Северного Кавказа воспитали целый ряд олимпийских призёров, они ещё и делали улицы более безопасными. Ведь теперь свой горячий нрав молодёжь могла выплёскивать на ринге или татами, а не на случайного прохожего.

Благодаря таланту и обаянию они стали кумирами миллионов еще в том возрасте, когда их сверстники только решают «кем быть». Казалось бы, все предвещало им блестящее будущее и не один десяток главных ролей. Но судьба этих юных звезд кино сложилась иначе.

Ширли Темпл – «главная девочка» Голливуда

Ширли Темпл в роли Хейди

Эта кудрявая малышка с очаровательной улыбкой стала сниматься в три года, а в шесть – покорила весь мир и получила «Оскар». О ней восторженно отзывался Рузвельт, говоривший, что фильмы с участием Ширли помогают людям на время отвлечься от Великой Депрессии. Американские девочки тридцатых годов умоляли своих мам купить им куклу «Ширли Темпл», родители водили детей в парикмахерские, чтобы сделать им химическую завивку «как у Ширли».

Ширли Темпл

У самой Ширли были огромные гонорары и личное бунгало с качелями на киностудии «ХХ век Фокс». Всего она снялась в более чем 70 фильмах. Казалось, Ширли обеспечена до конца своих дней. Но отец маленькой звезды неудачно вкладывал ее заработки, и к моменту совершеннолетия она осталась с небольшим капиталом.

Бунгало Ширли на студии ХХ век Фокс/

Девочка-кукла Ширли Темпл.

Ширли пыталась сниматься в кино и дальше, но, повзрослев, она превратилась просто в одну из симпатичных и талантливых актрис, перестала быть «единственной». Фильмы успеха не имели, и в 1950 г. Ширли Темпл, которой было всего 22 года, объявила, что сниматься больше не будет.

«Голливудская куколка», уйдя из кино, увлеклась политикой. Несколько лет она даже была послом США в Чехословакии.

Братья Торсуевы – Электроник и Сыроежкин

Когда близнецам Юрию и Владимиру было по 14 лет, они не могли спокойно пройти по улице – вслед им кричали: «Смотрите, Электроник!». Поклонницы писали на стенах подъезда признания в любви, а хулиганы, как вспоминают братья, хотели испытать – правда ли Электроник такой сильный, как в кино.

Братья Торсуевы во время съемок фильма *Приключения Электроника.*

Их гонорары не составляли и тысячной доли доходов «голливудских детей»: в период съемок братья получали зарплату, 120 рублей в месяц. Но и эти деньги им казались колоссальными доходами.

После окончания школы братья поступили в Полиграфический институт, но не закончили даже первого курса. Они отучились в автошколе, потом развозили хлеб из хлебозавода по магазинам. Отслужили в армии – тоже водителями, возили генералов.

В Москве братья даже работали таксистами – Владимир «таксовал» три года, Юрий чередовал смены с работой в «Скорой помощи». Мечты о кино привели Владимира на киностудию «ТриТэ» под руководство Никиты Михалкова. Правда, там он занимал административные должности. Торсуевы много раз пробовали себя в бизнесе – иногда их проекты были успешными, иногда братья оставались ни с чем.

Братья Торсуевы сегодня.

В двухтысячные Юрий и Владимир вернулись в кино на счету обоих сейчас около 15 кинофильмов, но пока столь же звездных ролей, как в «Электронике», в их карьере нет. Они пишут и исполняют песни, выступают на фестивалях. Сейчас сами братья говорят, что жизнью довольны и надеются, что дальше будет только лучше.

Эдвард Ферлонг – мальчик из фильма «Терминатор 2»

1991 год принес четырнадцатилетнему Ферлонгу славу: он сыграл Джона Коннора в голливудском блокбастере о Терминаторе. За эту роль он получил несколько премий, его назвали «открытием года». Через год его дебютная песня «Hold On Tight» несколько раз оказывалась на вершинах японских музыкальных чартов.

Реклама

Эдвард Ферлонг и Арнольд Шварценеггер.

Звездный подросток не закончил даже школы – но казалось, что теперь образование ему не очень-то и нужно. Карьера набирала обороты – он много снимался в не очень кассовых, но хорошо принимаемых критиками фильмах. В 1998 г. вышел его второй «знаковый» фильм: «Американская история Икс».

В начале двухтысячных оказалось, что когда-то многообещающего актера все меньше хотят брать на роли. У него были проблемы с наркотиками и алкоголем, он утратил форму, перестал себя контролировать и даже несколько раз задерживался полицией.

Эдвард Ферлонг в 2016 году

На роль в продолжении «Терминатора» взяли другого актера, а Ферлонг, не бросивший своих пагубных привычек, в 2013 г. был задержан по подозрению в изнасиловании. После этого продюсеры практически совсем прекратили с ним работать.

Ромка из «Вам и не снилось» — Никита Михайловский

Фильм «Вам и не снилось» некоторые журналисты называют «проклятым»: никто из актеров, игравших в нем главные роли, не сделал кинокарьеры. Никиту Михайловского, одаренного шестнадцатилетнего юношу, ценили на съемочной площадке, уважали друзья. Поклонницы писали ему письма мешками. К моменту съемок в фильме он уже сделал карьеру ребенка-фотомодели и «засветился» в четырех картинах.

Никита Михайловский в «Вам и не снилось»

Он прекрасно учился в ЛГИТМиК и с отличием его закончил. Казалось, препятствий для карьеры не было. Но Никита предпочел андеграундную культуру официальной. Ему нравился независимый театр и перформансы, он принимал участие в проектах режиссера Бориса Юхананова. На большом экране он появлялся только несколько раз: в фильмах «Акселератка», «Мисс миллионерша» и других.

Он был дважды женат – и обе жены до сих пор вспоминают о нем с любовью. Характер Михайловского называли «солнечным», он много занимался благотворительностью, увлекался живописью.

Никита Михайловский в лондонской клинике с женой.

Возможно, его ждало возвращение в обойму самых известных российских актеров, но в 1990 г. у Михайловского был обнаружен лейкоз. Деньги на лечение пришлось просить даже у Маргарет Тэтчер – и та помогла. Но двадцатисемилетний актер, несмотря на усилия врачей, умер в Лондоне.

«Колька Герасимов» — Алексей Фомкин

Он пробовался на одну из ролей в фильме «Чучело», но отбора не прошел. Вскоре его пригласили сняться в «Ералаше» — и ролик с лопоухим мальчишкой увидел режиссер Арсенов, искавший исполнителя роли Коли Герасимова в фильме «Гостья из будущего». Экранный дуэт «Алисы» и «Коли» покорил Советский Союз. Фомкина приглашали выступать на телевидение, он продолжал сниматься в «Ералаше».

Алексей Фомкин в фильме «Гостья из будущего»

Но у него начались те же проблемы, что и у многих детей-звезд: юный актер перестал уделять достаточно внимания обучению в школе. Десятилетку он закончил с трудом, даже без аттестата – со справкой. «Колька» пошел в армию. Несколько раз в период службы его приглашали сниматься в кино, но советская система не предполагала «отпусков из армии для съемок».

По возвращении он устроился было во МХАТ, но долго там не продержался – сказалось пристрастие к алкоголю и наркотикам. Он был уволен за прогулы и оказался на улице – работы не было, на дворе стояли лихие девяностые. Фомкин попытался работать на стройке, но и маляра из него не получилось.

Алексей Фомкин в фильме «Повод» (1986)

Стараясь изменить свою жизнь, Фомкин уехал во Владимирскую область, в глухое село. Там он начал вести простую жизнь – работал на мельнице, занимался хозяйством, даже писал стихи. Как вспоминали его знакомые, он вскоре увлекся эзотерикой, проводил странные обряды.

Алексей Фомкин с женой

В феврале 1996 г. Алексей Фомкин, которому тогда было всего 26 лет, погиб в пожаре: загорелась квартира друзей, у которых он ночевал. Экранная «напарница» Фомкина по фильму «Гостья из будущего» Наталья Гусева тоже осталась «актрисой одной роли». Но это был ее личный выбор.

Источник:

Валентина Яшина входила в пятерку лучших советских манекенщиц в 1960-х гг.

В зарубежной прессе ее называли «белокурой богиней», «лицом эпохи СССР» и «советской Гретой Гарбо». Но на склоне лет Валентина Яшина осталась практически без средств к существованию, несмотря на то, что бывший муж ей оставил большое наследство.

Валентина Яшина | Фото: 1tv.ru

О своем отце Валентина знала только то, что он был шведом, и что исчез вскоре после ее рождения. Девочку воспитывали мать и отчим. До 18 лет она даже не задумывалась о своей красоте, но после того, как поступила в Музыкально-театральное училище, поклонники не давали ей прохода, а как-то раз на улице ее заметил фотограф и пригласил участвовать в фотосессии для журнала мод. Так началась ее карьера модели.

Популярная в 1960-х гг. манекенщица Валентина Яшина | Фото: soviet-art.ru

Тем временем Валентина вышла замуж и родила сына. Этот брак продлился чуть больше года. Чтобы прокормить сына, девушка устроилась манекенщицей в Дом моделей на Кузнецком мосту. Входные билеты на показы стоили дешево, но толп у входа никогда не было – следить за модой тогда считалось «скверным стилем». Но во второй половине 1950-х гг. ситуация начала меняться, и постепенно все больше женщин стремились шить одежду по выкройкам Дома моделей.

Валентина Яшина | Фото: 1tv.ru

Одна из самых успешных в СССР манекенщиц Валентина Яшина | Фото: 1tv.ru

Валентина Яшина стала одной из самых знаменитых советских красавиц 1950-1960-х гг. По ее фигуре шили наряды для Валентины Терешковой. Яшина была очень успешной манекенщицей и выходила на подиум Дома моделей почти до 65 лет. Валентина Яшина бывала и в зарубежных поездках, где девушкам платили по 5 долларов в день – правда, на эти деньги нужно было и поесть, и купить косметику, туфли, одежду. Некоторые манекенщицы, чтобы сэкономить деньги, ели консервы для животных.

Советская Грета Гарбо | Фото: 1tv.ru

Советская Грета Гарбо | Фото: elodin.fdriusal.ru

Красоту Валентины Яшиной, как это ни удивительно для наших современников, нередко называли непристойной. А ее появление на публике в брючном костюме и вовсе посчитали вызовом общественности. Прохожие ее останавливали, громко отчитывали и стыдили, домой она вернулась в слезах. Дело в том, что в те времена женщина в брюках и с макияжем (Яшина красила только губы и ресницы) выглядела действительно вызывающе. В 1954 г. в журнале «Советская женщина» от имени простой работницы опубликовали призыв «быть скромнее», не пользоваться парфюмерией и косметикой, отказаться от «вредной зарубежной моды».

Популярная в 1960-х гг. манекенщица Валентина Яшина | Фото: fitbotan.ru

Одна из самых успешных в СССР манекенщиц Валентина Яшина | Фото: 1tv.ru

Главный художник-модельер Дома моделей Нина Голикова давала такие рекомендации модницам: «Девушки иногда спрашивают, при каких обстоятельствах можно носить брюки. Носить брюки рекомендуется в дороге, иногда на производстве и, конечно, при занятии спортом». А Валентина Яшина вышла в брюках просто прогуляться! Девушка признавалась: «Сцена манекенская меня раскрепостила. Только когда я пришла в Дом моделей, у меня началась настоящая жизнь. Я поняла: да, это мое!».

Советская Грета Гарбо | Фото: soviet-art.ru

Владимир Гущин и Валентина Яшина | Фото: 1tv.ru

Какое-то время за Валентиной Яшиной ухаживал Иосиф Кобзон, который о ней говорил: «Вопреки досужему мнению, что манекенщицы неумны и необразованны, Валя очень много читала и была эрудированной. С ней было довольно интересно беседовать». После этого Валентина 7 лет прожила в гражданском браке с Владимиром Гущиным, а затем вышла замуж за Николая Малахова, известного живописца, директора издательства «Советский художник».

Н. Малахов. Слева – *Портрет жены*, 1974. Справа – *Сестры* (Валентина Яшина и ее сестра), 1975-1978 | Фото: malahov.ibser.ru

Многие считали ее жизнь похожей на сказку, но финал этой сказки был очень печальным. После смерти мужа в 1991 г. она оказалась в очень тяжелой ситуации. Муж оставил Яшиной большое наследство, но этих денег она так и не увидела. Владимир Гущин обвиняет ее сына и внука в том, что они оставили женщину практически без средств к существованию. Они продали две комнаты в квартире, превратив ее в коммуналку. Валентине Яшиной досталась маленькая комната, где она и жила какое-то время. Женщина еле сводила концы с концами. Говорят, на склоне лет ей приходилось так туго, что она зарабатывала мытьем полов в подъезде.

Манекенщица, которая оставалась востребованной в профессии до 65 лет | Фото: 1tv.ru

Первый мужчина-манекенщик в СССР Лев Анисимов, с которым Валентина продолжала общаться, говорит, что она ему жаловалась на свое одиночество и на то, что оказалась не нужна сыну и внуку. У сына была алкогольная зависимость, он не мог найти постоянную работу и жил за счет матери. Впрочем, сама Валентина никому из знакомых не признавалась в том, что страдает.

Манекенщица, которая оставалась востребованной в профессии до 65 лет | Фото: soviet-art.ru

Манекенщица, которая оставалась востребованной в профессии до 65 лет | Фото: soviet-art.ru

Жить в коммуналке с соседкой Валентина Яшина не смогла и переехала на дачу, где и провела последние 6 лет. Именно там и нашли ее тело без признаков жизни. Официальной причиной смерти был назван сердечный приступ, но бывший муж и друзья манекенщицы продолжают обвинять в этом ее сына и внука.

Одна из самых успешных в СССР манекенщиц Валентина Яшина

На что откладывали деньги советские люди?

В наш век изобилия и разнообразия легко можно приобрести любую понравившуюся вещь — технику, предметы интерьера, автомобили и даже жилье. Тем, у кого затруднения с крупными суммами денег, на помощь приходят разнообразные кредиты, займы и рассрочки. А в СССР найти дефицитные вещи было весьма сложно, и на них приходилось копить, откладывая часть денег с каждой зарплаты. Одно хорошо — цены тогда менялись крайне редко, поэтому можно было собирать накопления длительное время, не переживая, что стоимость товара увеличится. Что же было предметом мечтаний советских граждан? На что они скрупулезно и методично откладывали сбережения?

Сберегательные книжки

Сберегательная книжка СССР.

«Храните деньги в сберегательной кассе», — говорил герой одного известного фильма. Именно так в СССР и поступали. Сберкнижка имелась в каждой второй семье. Часто их было даже несколько. В зависимости от уровня доходов, на ней могли лежать десятки, сотни или тысячи рублей. На сберкнижки откладывали деньги на покупки, семейные торжества или просто на «чёрный день».

Небольшие суммы откладывали на транзистор или велосипед. Средние по размерам вклады предназначались для покупки чешского гарнитура, холодильника или полушерстяного ковра. Самые весомые накопления делали ради приобретения автомобиля или вступления в кооператив.

Автомобиль

Автомобиль как самое желанное приобретение советских граждан.

Автомобиль был самым популярным предметом, на который копили жители СССР. По значимости он был даже важнее квартиры, поскольку ее был шанс получить бесплатно, а машину приобретали только за заработанные деньги. Правда, право на покупку нужно было заслужить.

В очереди стояли по 7-10 лет, и попасть в нее мог не каждый. Чаще всего они формировались на предприятиях и следили за ними представители профкомов. Существовали и негласные закономерности — например, инженер завода имел гораздо больше шансов получить авто, чем сотрудник НИИ или работник торговли. Пенсионерам и представителям ряда профессий вообще нельзя было приобретать машины.

В середине 80-х цены на автомобили варьировались в серьёзном диапазоне. Самым доступным был «ЗАЗ-968М» — он стоил 5600 рублей, а самым дорогим «ГАЗ-24», за который нужно было отдать 11200 рублей. Средняя зарплата в то время была в районе 180-200 рублей.

Отстояв очередь и накопив за это время нужную сумму, люди получали открытки из автомагазина и шли забирать свою долгожданную «ласточку».

Ковер

Ура! Купили ковер!

Ковер в квартире советских граждан сочетал в себе несколько функций. Он украшал стену, сохранял тепло, создавал дополнительную шумоизоляцию, был признаком достатка в семье. Порой за ним скрывали нехватку обоев или их недостатки. Если на стене висел ковер, а на столе стоял хрусталь — то можно было смело считать, что жизнь удалась.

Ковёр на стене — жизнь удалась!

Лучшими считались ковры из Туркмении, Азербайджана, Грузии, Армении и Дагестана. Везли их и из-за границы — из Польши, Германии. Изделие из натуральной шерсти можно было приобрести за 60-80 рублей, при среднем доходе в 120 рублей. Самым ценным был ковер с длинным и толстым ворсом. Расцветки были разные, но дизайн идентичен — в центре крупный рисунок, от него расходились повторяющие узоры и контрастная окантовка по краю изделия.

За коврами тоже стояли в очередях. Чем престижнее и богаче был ковер, тем сложнее было его приобрести.

Люстра из хрусталя

Люстра из хрусталя.

Большая люстра из хрусталя с множеством висячих элементов, рожков и деталей была признаком достатка, хорошего вкуса и наличия полезных знакомств. Люстра из богемского стекла была настоящим шиком того времени. Такие люстры ценили, ими хвастались.

С определенной периодичностью этот предмет интерьера разбирали и мыли, после чего бережно возвращали на место. В советских семьях это был целый ритуал, к которому каждый прикладывал свою руку.

Цветной телевизор

Советский цветной телевизор.

Каждая советская семья стремилась обзавестись телевизором. Самым лучшим вариантом был большой, цветной «Рубин-714». Телевизор всегда был в дефиците. В очередь за ним вставали в среднем на 3 года. Черно-белый телевизор стоил в 80-х годах от 200 рублей в зависимости от его класса.

Переносной цветной телевизор электроника.

Такой же была и средняя заработная плата в то время. Цветной телевизор «Юность» можно было приобрести за 430 рублей, за 450-470 рублей — переносную модель «Электроника». Ламповый цветной телевизор стоил 700 рублей.

Сервиз

Cтоловый сервиз. 1960-е.

Красивые сервизы на 12 персон были предметом гордости в среднестатистической советской семье. Они выставлялись на стол по большим праздникам и только для дорогих гостей. Самым популярным был сервиз «Мадонна». Привезенные из заграницы, эти сервизы попадали в комиссионки. А дальше — в серванты советских людей.

Тарелка из легендарного столового сервиза *Мадонна*.

Интересно, что качество изображений и сами сюжеты оставляли желать лучшего, но при этом сервиз был олицетворением утонченности и изысканности для целой эпохи. Чаще всего сервиз ставили за стеклянные дверцы — чтобы пыль не попадала, но при этом он был всем виден.

«Стенка» из Югославии

Югославская стенка в советской квартире.

Эти шкафы — своеобразный символ того времени. На них копили деньги и стояли в очередях. А уж если «стенку» удавалось приобрести, то счастливые обладатели умудрялись поставить ее даже в самую маленькую квартиру. Быть обладателем югославской мебели очень престижно. Качество, внешний вид и функциональность «стенок» были на высоте, что добавляло им ценности в глазах советских граждан.

Норковая шапка как признак благосостояния.

Также в СССР люди стремились приобрести финскую сантехнику, холодильник «Минск», пылесос «Тайфун». Откладывали деньги и на ювелирные украшения, часы, французскую парфюмерию, радиолы и норковые шапки.

Источник:

Генштаб СССР был центральным органом военного управления страны. По понятным причинам не все проводимые им операции были известны широкой общественности. Некоторые носили статус повышенной секретности.

Операция «Березино»

В годы Великой Отечественной войны Генштаб СССР провел множество операций, но секретных среди них было не так много. Самыми успешными из таковых стали операции «Монастырь» и «Березино». По задумке разведывательного управления Генерального штаба и смежных спецслужб решено было слегендировать существование в Советском Союзе подпольной организации «Престол», сочувствующей немцам.

Ключевую роль в разработке сыграл завербованный ещё в 1929 году эмигрант Александр Демьянов.

Завербованный советской контрразведкой, в ходе операции «Монастырь», он способствовал поимке немецких разведчиков и отправке в Германию дезинформации. Немецкая разведка доверяла Дементьеву, у них он проходил под псевдонимом «Макс», для советской разведки он был «Гейне».

18 августа 1944 года он радировал своему немецкому «начальству» о том, что в районе реки Березины попал в окружение большой отряд вермахта. Командовал этим «отрядом» подполковник Шерхорн («Шубин»).

Успеху операции «Березино» способствовало то, что в ней были задействованы реальные немецкие офицеры, перешедшие на сторону РККА. Они убедительно изображали уцелевший полк, а парашютисты-связные немедленно перевербовывались контрразведкой, включаясь в радиоигру.

По архивным данным, с сентября 1944 года по май 1945 года немецким командованием в наш тыл было совершено 39 самолето-вылетов и выброшено 22 германских разведчика (все они были арестованы советскими контрразведчиками), 13 радиостанций, 255 мест груза с вооружением,обмундированием, продовольствием, боеприпасами, медикаментами, и 1 777 000 рублей. Снабжение «своего» отряда Германия продолжала до самого конца войны.

Операция «Анадырь»

«Анадырь» — кодовое название секретной операции Генштаба СССР по доставке на Кубу советских ракет, авиационных бомб и боевых подразделений. Общая численность советской группы войск составляла 50 874 человека личного состава и до 3000 человек гражданского персонала. Кроме того, необходимо было перевезти свыше 230 000 тонн материально-технических средств.

Первый транспорт вышел на Кубу 10 июля 1962 года. Для сохранения секретности американской разведке операцию подали под видом стратегического перебазирования сил армии СССР в разные районы её официального присутствия. Для пущей дезинформации корабли министерства морского флота СССР с муляжами танков, орудий и другой техники отправлялись из разных портов СССР.

Всем, за исключением высших офицерских чинов, было объявлено о том, что груз отправляется на Чукотку. Отсюда и называние операции — «Анадырь».

Порт Анадыря указывался и во всех сопроводительных документах. В порты отправки приходило большое количество зимней одежды, валенок, дубленок, шуб.

Участник тех событий, сержант ракетной части 14119 в городе Дарница Виктор Костюхевский вспоминал: «Секретность была невероятная. Почти никакой информации. Подписывалась бумага о том, что каждый отдельный солдат готов исполнить свой интернациональный долг на территории другой страны. Всё. Больше никаких подробностей».

Только 14 октября 1962 года, проанализировав аэрофотосъемку, в ЦРУ поняли, что на Кубе установлены советские баллистические ракеты. До этого, даже несмотря на донесения информаторов, США не были окончательно уверены в том, что над Кубой раскрылся советский «ядерный зонтик».

Операция «Вьетнамский бросок»

Участие советских войск во Вьетнамской войне долгое время не афишировалось. Несмотря на то, что современные голливудские фильмы изображают «красного» спецназовца чуть ли не главным врагом «янки», присутствие советских военных во Вьетнамской войне носило секретный статус.

СССР принял решение об отправке своих военных во Вьетнам только после того, как 2 марта 1965 года США начали регулярные бомбардировки Северного Вьетнама.

Советский Генштаб начал широкомасштабные поставки военной техники, специалистов и солдат во Вьетнам. Конечно, все происходило в условиях строжайшей секретности. По воспоминаниям ветеранов, перед вылетом солдат переодевали в гражданскую одежду, их письма домой проходили такую жесткую цензуру, что попади они в руки постороннего человека, последний смог бы понять лишь одно: авторы отдыхают где-то на юге и наслаждаются своим безмятежным отпуском.

Из СССР во Вьетнам прибыло шесть с небольшим тысяч офицеров и около 4000 рядовых. Эти цифры наглядно показывают, что быть «главным врагом» для полумиллионной армии США «советский спецназовец» не мог. Кроме военных специалистов СССР отправил во Вьетнам 2000 танков, 700 легких и маневренных самолетов, 7000 минометов и орудий, более сотни вертолетов и многое другое. Практически вся система ПВО страны, безупречная и непроходимая для истребителей, была выстроена советскими специалистами на советские средства. Проходило также и «выездное обучение». Военные училища и академии СССР обучали вьетнамских военнослужащих.

«Африканский спецназ»

О том, что советские военные воевали в Африке, долгое время было не принято говорить. Больше того, 99% граждан СССР не знали о том, что в далекой Анголе, Мозамбике, Ливии, Эфиопии, Северном и Южном Йемене, Сирии и Египте был советский военный контингент. Конечно, доносились слухи, но к ним, не подтвержденным официальной информацией со страниц газеты «Правда», относились сдержанно, как к байкам и домыслам.

Между тем, только по линии 10-го Главного управления ГШ ВС СССР с 1975 года по 1991 год через Анголу прошли 10 985 генералов, офицеров, прапорщиков и рядовых.

В Эфиопию за это же время были командированы 11 143 советских военнослужащих. Если учитывать еще и советское военное присутствие в Мозамбике, то можно говорить больше чем о 30 000 советских военных специалистов и рядового состава на африканской земле.

Однако, несмотря на такие масштабы, солдаты и офицеры, исполнявшие свой «интернациональный долг» были как будто несуществующими, им не давали орденов и медалей, об их подвигах не писала советская пресса. Их словно не было для официальной статистики. В военных билетах участников африканских войн, как правило, не было никаких записей о командировках на африканский континент, а просто стоял неприметный штампик с номером части, за которым скрывалось 10-е управление Генштаба СССР.

После Октябрьской революции российское дворянство оказалось в противоречивой ситуации. С одной стороны, его опыт и знания были востребованы советской властью, с другой, – она всячески выдавливала представителей буржуазного сословия из гражданского общества.

Дворянские Советы

Принято считать, что чуть ли не все российское дворянство после революции покинуло страну. Это не так. Согласно документам накануне Первой мировой войны дворяне в России составляли около 1,5% от всего населения империи – почти 1,9 млн. человек. После начала белой эмиграции в стране, по разным оценкам, остались от 500 до 600 тысяч лиц с дворянскими корнями.

Как ни пыталась в первые годы советская власть искоренить дворянство, это оказалось ей не под силу. Напротив, именно дворяне играли едва ли не важнейшую роль в становлении первого государства трудящихся. Стоит ли удивляться, если главный революционер Владимир Ульянов был дворянином. Его мать стала потомственной дворянкой в 1859 году, отец получили такую привилегию в 1877-м.

Из польских дворян происходил руководитель ЧК Дзержинский. Как и подобает представителям благородного сословия, Железный Феликс не чуждался великодушия. В гражданскую войну он спас беременную жену белого генерала Слащева и переправил ее через линию фронта к мужу.

Дворянами были преемник Дзержинского Вячеслав Менжинский и Михаил Бонч-Бруевич – доктор военных и технических наук. Дворянское происхождение имели и такие видные партийные деятели, как Крупская, Луначарский, Чичерин. Подсчитано, что вплоть до Великой Отечественной войны среди членов и кандидатов в члены Политбюро были более 10% дворян.

Красные офицеры

Не соответствует действительности и утверждение, что большевики силой загоняли дворян в РККА, грозя их семьям расправой. Для многих дворян оказались близки идеалы и методы советской власти, иначе не объяснишь энтузиазм дворянина Тухачевского в подавлении антибольшевистских крестьянских восстаний на Тамбовщине.

Брусилов, совершивший в Первую мировую героический прорыв австро-венгерского фронта, отнюдь не под страхом наказания занимал высокие посты в Красной Армии. Не отвернулся от советской власти и его сын, впоследствии расстрелянный белогвардейцами.

Сегодня уже достоверно известно, что в Красной Армии из 75 тысяч офицеров 62 тысячи были дворянского происхождения. В то время как в Белой армии из 150-тысячного офицерского корпуса, только 35 тысяч принадлежали к благородному сословию.

В конце 1918 года была учреждена должность главнокомандующего всеми Вооруженными силами Советской Республики. Ее занял не безродный пролетарий, а потомственный дворянин, бывший полковник императорской армии Сергей Каменев. По своему статусу эта должность была равнозначна посту Сталина, который он занимал во время Великой Отечественной войны.

В дни советско-польской войны из бывших представителей высшего генералитета императорской армии был сформирован специальный орган — «Особое совещание» при главнокомандующем всеми Вооруженными Силами Республики. Его цель — разработка рекомендаций для командования РККА и советского правительства по отражению польской агрессии.

Изгои

Несмотря на такое представительство в партийной и военной элите, дворяне как класс будущего в России не имели. Для них было два пути: либо приспособиться к советской действительности, либо эмигрировать. Социолог Софья Чуйкина в книге «Дворянская память» пишет, что само понятие «дворянин» не могло не оказаться негативно эмоционально окрашенным для тех, чье благополучие было непосредственно связано с избавлением от этого статуса. Им никогда не позволяли перестать чувствовать себя чужими.

С одной стороны, из-за идеологического давления дворянским семьям было тяжелее, чем представителям других сословий, но с другой, – наличие образования, остатки фамильного имущества и старые связи позволяли им выживать в сложившихся условиях. Впрочем, многие дворяне, не выдерживая гнета обстоятельств, скатывались в социально неблагополучные ниши.

Дворянам, которые не могли устроиться на работу в учреждения новой власти и, соответственно, были лишены служебного пайка, приходилось распродавать личное имущество (если оно не пострадало в ходе ревизий). Нередко «бывшие люди» вынуждены были участвовать в «мешочничестве» – нелегальных поездках в деревню для обмена вещей на товары.

В поисках работы

Спасением для рядовых дворян были владение иностранными языками и широкий кругозор в области искусства и гуманитарных наук. Это и определило сферы их профессионального приложения: услуги в сфере образования – как в государственном, так и частном секторах или культурно-просветительская работа.

Приоритетной для дворян была занятость во внешнеторговых и внешнеэкономических организациях, особенно в период НЭПа. Еще одно направление – служба в советских госучреждениях, куда постоянно требовались специалисты с высшим образованием.

Те дворяне, у которых не было хорошего профессионального опыта, зачастую шли по пути «профессионализации хобби», пытаясь превратить свои прежние увлечения в источник заработка: охота, ремесло, любая востребованная творческая деятельность. Именно так к советскому режиму смог приспособиться художник Казимир Малевич.

В деревне Клопузово Вологодской области две бывшие помещицы организовали постоялый двор. Однако в феврале 1925 года на них составили два протокола за то, что предпринимательницы не платили налоги. Дело дошло до народного суда.

Несмотря на официальную заинтересованность в «буржуазных специалистах», значительная часть «бывших людей» не могла найти работу соответствующую уровню их квалификации. Советская власть по отношению к дворянству заняла двоякую позицию: формально предлагая сотрудничество и одновременно не доверяя ему.

Пристроенные династии

Знатные дворянские фамилии, если они не были замечены в антисоветской деятельности, в большевистской России пользовались маломальским уважением. Так, владевший 11 языками Николай Владимирович Голицын, занимавший до революции пост директора Главного архива в Санкт-Петербурге, при советской власти работал ученым-архивистом.

Его сын Кирилл стал известен как художник, оформляя музеи, выставки и подрабатывая в издательствах. Двоюродный брат Кирилла литератор Сергей Голицын публиковал рассказы в журналах «Мурзилка» и «Чиж», а также успел поработать топографом при строительстве канала имени Москвы.

Княжеский род Хилковых также быстро адаптировался к новым условиям. Так, Борис Дмитриевич Хилков после военной службы получил должность старшего редактора в отделе законодательства Реввоенсовета СССР, позднее работал бухгалтером в колхозе, однако в 1938 году попал под маховик репрессий и был расстрелян.

Представители купеческого рода Зворыкиных после революции активно выступали против трудовой занятости дворян. Экспроприации имущества для них были в наибольшей степени болезненны. Тем не менее они смогли свои увлечения переварить в источник заработка. К примеру, заядлый охотник Николай Зворыкин устроился на работу в Лесосоюз, параллельно печатаясь в охотничьих журналах.

Под прессом

Период военного коммунизма (1918-1921 гг.) отметился огромным количеством арестов и внесудебных расправ. Под большевистским прессом оказалось немало выходцев из дворянского сословия.

Репрессии в отношении дворян часто носили характер спланированных «акций возмездия», как, например, после убийства Урицкого. Некоторые операции были направлены против определенной прослойки. Такой была операция «Большой фокстрот» в 1924 году, главной целью которой была дворянская молодежь, устраивавшая неприличные танцы.

Преследованиям подвергались известные представители дворянства, оставившие свой след в отечественной культуре. Одной из жертв военного коммунизма стал поэт Николай Гумилев, обвиненный в 1921 году в контрреволюционном заговоре. В 1919 году одесская ЧК арестовала и приговорила к расстрелу шахматиста Александра Алехина – будущего чемпиона мира. Только вмешательство одного видного большевика и дальнейшая эмиграция уберегли Алехина от трагической участи.

Лишившись всего

Наиболее болезненной темой для дворянства было изъятие частной собственности. Согласно принятым советской властью декретам вся помещичья собственность безвозмездно передавалась крестьянам, а имения со всем инвентарем и усадебными постройками переходили в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных крестьянских депутатов.

Сохранившиеся документы свидетельствуют о том, как в усадьбе Солохта Череповецкого уезда вся мебель, хозяйственные постройки, запасы зерна и муки распродавались за бесценок или передавались по акту частным лицам и государственным учреждениям. Такая судьба постигла практически все усадьбы, которые не являлись постоянным местом жительства их владельцев. Отныне там размещались сельскохозяйственные артели и коммуны.

Дворянам, которые после революции остались в своих усадьбах, советские власти отводили небольшие участки земли, но при условии ее самостоятельной обработки. Мало приспособленные для такой жизни дворяне очень быстро нищали. Какое-то время они обменивали свои книги и вещи на картошку и хлеб, но когда не оставалось, ни сил, ни средств, многие кончали жизнь самоубийством.

Сегодня потомки дворян, обиженных советской властью, пытаются вернуть себе незаконно конфискованное имущество. Однако, чтобы вновь обрести владения предков, они вынуждены соперничать на аукционах с новыми русскими, где чаще всего их усилия обречены на провал. Наследница знатного рода Вера Оболенская теперь может только разглядывать особняк кремового цвета на Мытнинской набережной Санкт-Петербурга, принадлежавший ее деду. Сейчас эти апартаменты заняты чиновниками.

источник

В мае 1945 года фашистская Германия была разгромлена. Но после нее оставался огромный научно-технический потенциал, который интересовал победившие державы, в первую очередь, СССР и США. 22 октября 1946 года началась операция по массовому вывозу немецких ученых, инженеров и рабочих в Советский Союз.

Постановление о депортации

Еще в феврале 1945 года в Крыму состоялась встреча Сталина, Рузвельта и Черчилля, на которой в преддверии окончания войны было принято следующее решение: «Изъять или уничтожить все германское военное оборудование, ликвидировать или взять под контроль всю германскую промышленность, которая могла бы быть использована для военного производства».

Постановлением Совета министров от 17 апреля 1946 года советско-германским авиационным ОКБ предписывалось доставить более тысячи немецких специалистов по авиации на специально подготовленные предприятия, расположенные в районе Москвы, Ленинграда, Куйбышева, Казани, Киева, Харькова и других городов.

Общее число депортированных из Германии специалистов и рабочих составляло около 2200 человек. Среди них были инженеры в области ракетной и атомной техники, электроники, оптики, радиотехники, химии. Поскольку вместе с немцами вывозили и их семьи, то общая численность депортируемых должна была составить 6-7 тысяч человек.

Между тем в 1946 году СССР, Францией, Великобританией и США был подписан документ о взаимном контроле над научными исследованиями на территории Германии, согласно которому все военные исследовательские организации предписывалось распустить, а военные сооружения — уничтожить или вывезти. Также были запрещены прикладные научно-исследовательские работы в некоторых областях, в частности, того, что касалось ракетных и пульсирующих двигателей и газовых турбин. Именно поэтому было решено проводить засекреченные работы не на территории Германии, поделенной на оккупационные зоны, а в российской глубинке.

Тайная операция

Руководство операцией было поручено заместителю Берии И. А. Серову. Тот поручил руководителям организаций в Германии подготовить списки наиболее полезных для СССР специалистов, прежде всего, конструкторов и ученых. Часть из них была в лагерях для военнопленных. Вывозили их в СССР в принудительном порядке, не сообщая об этом заранее, дабы они не попытались сбежать. В акции участвовали 2500 сотрудников Управления контрразведки Группы советских оккупационных войск, а также солдаты, занимавшиеся погрузкой имущества.

Ранним утром 22 октября к домам, где жили немцы, которых должны были депортировать, подъехали армейские грузовики. Работники контрразведки зачитывали приказ о депортации, затем людям давали короткое время на сборы, и они садились в поезд — железнодорожные составы специального назначения уже поджидали у вокзалов.

Кроме людей из Германии также доставили опытные образцы самолетов и двигателей, оборудование бывших немецких авиационных ОКБ. Демонтаж этих предприятий и вывоз оборудования продлился до февраля 1947 года.

Жизнь на чужбине

Относительно прибывших немцев была распространена особая директива МВД. Они продолжали считаться подданными Германии, проживая в СССР, имея вид на жительство с отметкой «до особого распоряжения». При этом им не разрешалось покидать территорию населенных пунктов, где располагались их предприятия. Были организованы специальные комендатуры для контроля за режимом.

Некоторые специалисты попали практически в «курортные» условия. Так, в распоряжение немецких физиков предоставили абхазские санатории «Синоп» и «Агудзеры». Первый стали называть «объектом «А», второй – «объектом «Г». На этих объектах работали выдающиеся ученые: Николаус Риль, который позднее получил звание Героя Социалистического Труда; Макс Фольмер, построивший первую в СССР установку по производству тяжелой воды, а впоследствии возглавивший АН ГДР; Петер Тиссен, который ранее был советником Гитлера по науке; Макс Штейнбек, сконструировавший центрифугу для разделения урана.

Чем же занимались немцы на советских предприятиях? Например, ОКБ-1 построило фронтовой бомбардировщик «150» с крылом обычной стреловидности. ОКБ-2 вело подготовку к испытаниям экспериментального ракетного самолета «Зибель-346». ОКБ-3 занималось созданием автоматической системы управления для крылатых ракет «1БХ».

Лишь в 1950 году части немцев разрешили вернуться назад в Германию. О том, сколько немецких специалистов в конце концов уехало на родину, а сколько так и осталось в СССР, точных данных нет.

источник

За годы Великой Отечественной в немецкий плен попали 78 советских генералов. 26 из них умерли в плену, шестеро бежали из плена, остальные после окончания войны были репатриированы в Советский Союз. Репрессированы были 32 человека.

Не все из них являлись предателями. На основании приказа Ставки от 16 августа 1941 г. «О случаях трусости и сдачи в плен и мерах по пресечению таких действий» были расстреляны 13 человек, еще восемь были приговорены к лишению свободы за «неправильное поведение в плену».

Но среди высшего офицерства нашлись и те, кто в той или иной степени добровольно избрал сотрудничество с немцами. Пятеро генерал-майоров и 25 полковников были повешены по делу Власова. Во власовской армии были даже Герои Советского Союза – старший лейтенант Бронислав Антилевский и капитан Семен Бычков.

Дело генерала Власова

О том, кем был генерал Андрей Власов, идейным предателем или идейным борцом против большевиков, спорят до сих пор. Он служил в Красной Армии с Гражданской войны, учился на Высших армейских командных курсах, продвигался по карьерной лестнице. В конце 30-х служил в Китае военным советником. Эпоху большого террора Власов пережил без потрясений – репрессиям не подвергался, даже, по некоторым сведениям, был членом военного трибунала округа.

Перед войной он получил орден Красного Знамени и орден Ленина. Этих высоких наград он был удостоен за создание образцовой дивизии. Власов получил под свое командование стрелковую дивизию, не отличавшуюся особой дисциплиной и заслугами. Ориентируясь на немецкие достижения, Власов потребовал неукоснительного соблюдения устава. Его заботливое отношение к подчиненным даже становилось предметом статей в прессе. Дивизия получила переходящее Красное Знамя.

В январе 1941 г. получил под командование мехкорпус, один из наиболее хорошо оснащенных в то время. В состав корпуса входили новые танки КВ и Т-34. Они создавались для наступательных операций, а в обороне после начала войны оказались не очень эффективны. Вскоре Власов был назначен командующим 37-й армией, защищавшей Киев. Соединения были разбиты, а сам Власов попал в госпиталь.

Он успел отличиться в битве за Москву и вошел в число самых прославленных командиров. Именно популярность позже сыграла против него – летом 1942 г. Власов, будучи командующим 2-й армией на Волховском фронте, попал в окружение. Когда он вышел к деревне, его выдал немецкой полиции староста, а прибывший патруль опознал его по фото в газете.

В Винницком военном лагере Власов принял предложение немцев о сотрудничестве. Изначально он являлся агитатором и пропагандистом. Вскоре он стал руководителем Русской освободительной армии. Он выступал с агитацией, вербовал пленных солдат. Были созданы группы пропагандистов и учебный центр в Добендорфе, существовали также отдельные русские батальоны, входившие в разные части немецких вооруженных сил. История Власовской армии как структуры началась только в октябре 1944 г. с создания Центрального штаба. Армия получила название «Вооруженные силы Комитета освобождения народов России». Сам комитет также возглавил Власов.

Федор Трухин – создатель армии

По мнению некоторых историков, например, Кирилла Александрова, Власов был больше пропагандистом и идеологом, а организатором и подлинным создателем власовской армии был генерал-майор Федор Трухин. Он был бывшим начальником Оперативного управления Северо-Западного фронта, профессиональным генштабистом. Сдался в плен вместе со всеми документами штаба. В 1943 г. Трухин был начальником учебного центра в Добендорфе, с октября 1944 г. занял пост начальника штаба Комитета освобождения народов России. Под его руководством были сформированы две дивизии, началось формирование третьей. В последние месяцы войны Трухин командовал находившейся на территории Австрии Южной группой вооруженных сил Комитета.

Трухин и Власов надеялись, что немцы передадут под их командование все русские части, однако этого не произошло. При почти полумиллионе прошедших через власовские организации русских на апрель 1945 г. его армия де-юре составляла примерно 124 тысячи человек.

Василий Малышкин – пропагандист

Генерал-майор Малышкин тоже входил в число соратников Власова. Оказавшись в плену из Вяземского котла, начал сотрудничать с немцами. В 1942 г. преподавал в Вульгайде на курсах пропагандистов, вскоре стал помощником начальника по учебной части. В 1943-м познакомился с Власовым, работая в отделе пропаганды Верховного командования вермахта.

У Власова он также работал как пропагандист, входил в президиум Комитета. В 1945 г. был уполномоченным на переговорах с американцами. После войны пытался наладить сотрудничество с американской разведкой, даже написал записку о подготовке командного состава Красной Армии. Но в 1946 г. все равно был передан советской стороне.

Генерал-майор Александр Будыхо: служба в РОА и побег

Во многом биография Будыхо напоминала власовскую: несколько десятилетий службы в Красной Армии, командные курсы, командование дивизией, окружение, задержание немецким патрулем. В лагере он принял предложение комбрига Бессонова и вступил в Политический центр по борьбе с большевизмом. Будыхо начал выявлять заключенных, настроенных просоветски, и выдавать их немцам.

В 1943 г. Бессонова арестовали, организацию расформировали, а Будыхо изъявил желание вступить в РОА и перешел в распоряжение генерала Гельмиха. В сентябре был назначен на должность штаб-офицера по подготовке и обучению восточных войск. Но сразу после того как он прибыл к месту службы в Ленинградскую область, два русских батальона сбежали к партизанам, перебив немцев. Узнав об этом, сбежал и сам Будыхо.

Генерал Рихтер – заочно приговоренный

Этот генерал-предатель по делу власовцев не проходил, но немцам помогал не меньше. Попав в плен в первые дни войны, он оказался в лагере для военнопленных в Польше. Против него дали показания 19 агентов немецкой разведки, пойманных в СССР. Согласно им с 1942 г. Рихтер возглавлял разведывательно-диверсионную школу абвера в Варшаве, а позже – в Вайгельсдорфе. Во время службы на немцев носил псевдонимы Рудаев и Мусин.

Советской стороной был приговорен к высшей мере наказания еще в 1943 г., но многие исследователи считают, что в исполнение приговор так и не был приведен, поскольку Рихтер без вести пропал в последние дни войны.

Власовские генералы были казнены по приговору Военной коллегии Верховного суда. Большая часть – в 1946 г., Будыхо – в 1950-м.

источник

Мы больше никогда не будем жить «по Брежневу». Квартиры и дачи по очереди, «народные» автомобили – остались «там». Вспомним, что сделал Леонид Ильич для советского народа.

Профицит и дефицит

В 70-е годы СССР выгодно отличался от многих других государств тем, что производил практически всё: от ракетоносителей до нижнего белья. И пускай продукция была зачастую неказиста, а одежда – далека от фэшн-стандартов, зато, как говорится, своя рубаха ближе к телу.

К 1980 году Советский Союз по объемам промышленного производства и сельского хозяйства занимал 1-е место в Европе и 2-е место в мире, уступая лишь США.

Например, мы производили больше всех в мире цемента, а советская сельхозтехника, хоть и была далека от совершенства, экспортировалась в 40 стран мира. Обвинения в том, что во времена Брежнева «было голодно и холодно», не совсем состоятельны.

Да, предсказать, что в очередной раз исчезнет с магазинных прилавков, было невозможно. Дефицит и блат стали нормами жизни советских людей. Свободно купить копченую колбасу или гречневую крупу в провинции было трудновато, но все же возможно. К тому же существовала гостеприимная и хлебосольная столица, куда можно было «спалять» и «отовариться». И каким же шикарным казался новогодний стол с привезенной из столицы колбасой, зеленым горошком и добытой «в неравном бою» «Паутинкой».

Своя квартира

В брежневские годы реальные доходы советских граждан выросли более чем в полтора раза. «Отдыхающее» советское общество наслаждалось спокойной жизнью, обретая любовь к комфортному быту.

Население в эти годы увеличилось на 12 миллионов человек.

Эпопея стояния в очереди на бесплатное жилье для 162 миллионов человек завершилась успешно, а при квартплате, которая не превышала 3% от совокупного дохода семьи, жить становилось радостней, жить становилось веселей. Кстати, сказать «спасибо» можно и во время очередной поездки на шашлычки на родные 6 соток – возможно, их родители получили как раз в брежневские годы.

Своя машина

В 1970 году на Волжском автомобильном заводе начали выпускать автомобиль «Жигули». К концу следующего года завод выпускал по 735 автомобилей ежедневно. ВАЗ-2101, прозванный в народе «копейкой», вполне реально было «достать» через «шустрых» знакомых (впрочем, как и многие другие вещи) или купить, встав в очередь.

Ждать машину можно было годы или даже десятилетия, но зато каким событием становилась покупка долгожданной «ласточки»! Конечно, на автомобиль надо было еще накопить, но сделать это было реально, если потуже затянуть пояса. По крайней мере, собственный автомобиль перестал быть роскошью и утратил статус «несбыточной мечты».

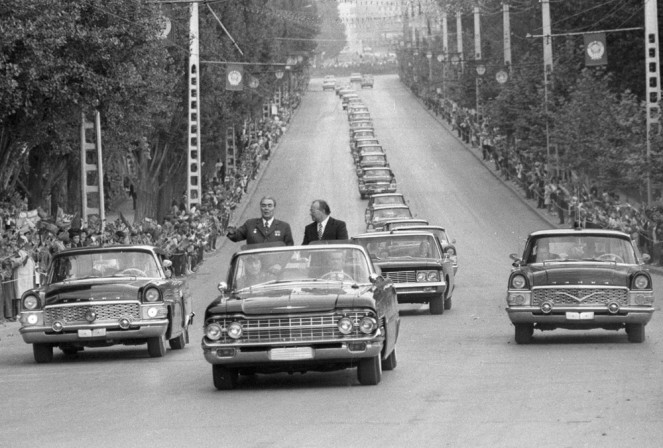

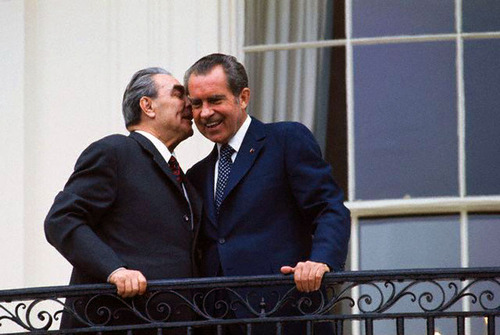

ПРО

26 мая 1972 года Брежнев и Никсон подписали договор по ПРО, который ограничил возможности двух держав в области создания противоракетной обороны и практически исключил возможность безнаказанного нанесения ядерного удара. После многих лет бесконечных стрессов в ожидании очередного военного конфликта наступило относительно мирное время.

Льготное время

Пятидневной рабочей неделей и двумя выходными многие из нас также обязаны брежневской эпохе. В это время появился и гарантированный оплачиваемый трехнедельный отпуск, который, к слову, в США отсутствует до сих пор. Если добавить к этому бесплатные или льготные путевки в санатории и детские лагеря, отсутствие безработицы, бесплатные высшее образование и здравоохранение, и все это на фоне относительной стабильности, то жизнь в Стране Советов представляется почти сказочной.

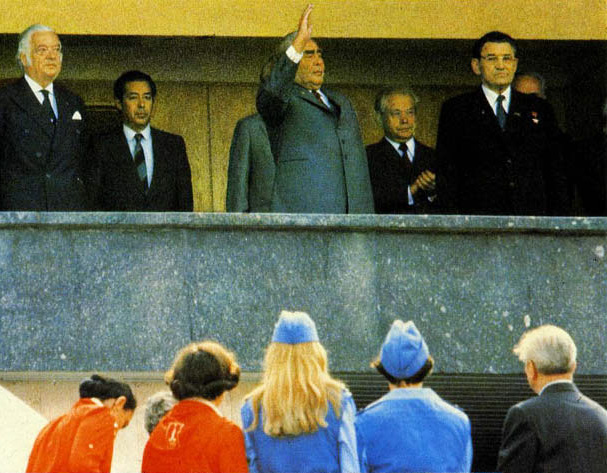

Олимпиада

Олимпийские игры 1980 года, проведенные в столице, запомнились всем и надолго. Советские спортсмены завоевали рекордное число медалей – 197, в том числе 80 золотых. Правда, справедливости ради стоит заметить, что расклад мог бы быть иным, если бы игры не бойкотировали США и ряд их союзников. Но стоит ли отрицать, что организовано мероприятие было на высшем уровне. Это лишний раз доказало: русский человек может сделать «праздник жизни» зачастую вопреки.

Творческий бум

«Бархатные репрессии» — именно так называли борьбу с инакомыслием, которую осуществляло брежневское правительство. Когда в 1968 году академик Сахаров высказался о «постепенном сближении капитализма и социализма», его всего лишь отстранили от работы. Страшно представить, что ожидало бы ученого в сталинское время. Пожалуй, именно в брежневское время страх почти окончательно покинул сердца советских граждан. Многие, конечно, испытывали отвращение к бесконечным «ленинианам» и официальной пропаганде, зато как обогатилась народная среда анекдотами, за которые уже не боялись получить реальный срок.

В период застоя были написаны лучшие книги Шукшина, Распутина, Айтматова, Астафьева, братьев Стругацких. А еще эпоха Брежнева подарила нам великолепные фильмы Гайдая, Рязанова, Данелия, Тарковского: «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Неуловимые мстители», «Кавказская пленница» и «Берегись автомобиля», «Служили два товарища» и «Белое солнце пустыни», «Джентльмены удачи» и «Семнадцать мгновений весны», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Мимино». Наконец, фильм, без которого просто немыслим русский Новый год, — «Ирония судьбы, или С легким паром!».

источник