ссср

В начале 70-х годов Советский Союз установил дипломатические отношения с 11 африканскими странами. Стремясь поддержать на чужом континенте коммунистическое движение, СССР на протяжении двух десятилетий оказывал активную и разностороннюю поддержку «темнокожим товарищам» — деньгами, вооружением, военной и иной техникой.

Сотни советских военнослужащих и сотрудников спецслужб приняли участие в военных конфликтах на территории этих государств, десятки погибли и были ранены.

В результате этого вмешательства во внутренние дела других стран Советский Союз никакой геополитической выгоды для себя не получил. Да и сам вскоре после вывода «ограниченного контингента» из Африки прекратил свое существование как единое государство.

Зачем это было надо СССР

В разгар «холодной войны» между двумя мировыми супердержавами – СССР и США Советский Союз использовал любые возможности для усиления своего внешнеполитического влияния. Слаборазвитые африканские страны, которые с 50-х годов ХХ века начали активную борьбу за независимость, для этого подходили – в территориальном плане в совокупности они занимали достаточно большую часть африканского континента и нуждались в военной поддержке и военно-политическом сотрудничестве после обретения независимости силовым путем. За более чем 20 лет «братской помощи» воюющим африканским государствам СССР осуществил поставки в Африку на многие миллионы не деноминированных рублей – сюда входила экономическая помощь, укомплектование африканских армий разного рода вооружением. Американские эксперты подсчитали, что с 1965 по 1974 годы размер таких вливаний вырос до 3,3 миллиарда долларов.

Кому и в чем помогали

Массированная военная поддержка оказывалась, в основном, Анголе и Эфиопии, однако и масса других африканских стран, с которыми у СССР были установлены дипломатические отношения, также активно получали советское оружие. Увеличивалось и количество советских военных специалистов, присутствовавших на африканском континенте. В 70-е годы СССР Анголой, Эфиопией и Сомали были предоставлены права на пользование портами и аэродромами в Тропической Африке, а к концу этого десятилетия советские военно-морские суда уже дислоцировались в водах «черного континента». Локальные интересы СССР применительно к странам Африки в плане внешнеполитического влияния определились достаточно быстро – Ангола, Эфиопия, Египет, Мозамбик и другие, менее значимые страны «черного континента». В разной степени Советский Союз долгое время оказывал им военную и экономическую помощь. Но в конечном итоге все дело свелось к тому, что с падением советской империи (а иногда и прежде) рухнули и африканские коммунистические марионеточные режимы. Внутриполитическая ситуация в бунтующих странах Африки менялась вне зависимости от готовности советских «старших братьев» отстаивать ту или иную правоту: от СССР порой уже мало что зависело – США тоже не дремали.

Почему мы оттуда ушли

В вооруженных конфликтах, происходивших в странах Африки на протяжении 30 лет, участвовали в качестве сторонних помощников сотни советских военнослужащих – советников, действующих солдат и офицеров разных родов войск. Несколько десятков из них погибли. С изменением политической ситуации в африканских странах советские военнослужащие покинули этот регион. Советский Союз утратил свое влияние в Африке. За что наши соотечественники отдали свои жизни в 70 – 90 годах – этими вопросами и сегодня задаются ветераны локальных конфликтов, подробности которых до сих пор засекречены. Погребены под сенью веков и миллиарды долларов, которые СССР вбухал в неосуществленную мечту об африканских коммунистических государствах.

источник

Советский политанекдот брежневских времен.

1. Безработицы нет, но никто не работает.

2. Никто не работает, но план выполняется.

3. План выполняется, но купить нечего.

4. Купить нечего, но всюду очереди.

5. Всюду очереди, но мы на пороге изобилия.

6. Мы на пороге изобилия, но все недовольны.

7. Все недовольны, но голосуют «за».

источник

Советский Союз функционировал как единый механизм. Каждая республика давала то, что могла. Затем из «общего котла» блага распределялись на всех.

На юге страны, где позволял климат и было много свободных пахотных земель, выращивали зерновые и ценнейший продукт — хлопок. Этими ресурсами Союз снабжали Узбекистан и Казахстан.

РСФСР была богата ткацкими фабриками, на которых этот хлопок перерабатывался и превращался в готовые изделия, текстиль. Особенно этим славился знаменитый русский «город невест» Иваново. От ивановских ткачих и швей продукция поступала в прибалтийские, украинские и другие магазины. Прибалтика производила электротовары, бытовую технику: телевизоры, радиоприемники, холодильники «Снайге» и пр.

Украина снабжала центр сахаром и углем, Молдавия и Кавказ — винами, Белоруссия, конечно же, картошкой. Каждая республика вносила свой посильный вклад в благосостояние того самого «советского народа». Другое дело, что экономическое планирование в СССР всегда хромало. Распределять огромные богатства страны советское руководство так и не научилось.

Из-за этого в экономиках союзных республик всегда наблюдался перекос. Одни республики превращались в эдакие образцово-показательные «витрины» социализма. Жители других годами не видели нормальных товаров и даже не подозревали, например, про существование такого продукта, как йогурт, который свободно продавался в Риге.

Кто жил богаче всех в Советском Союзе

После распада Союза бывшим советским гражданам стала доступна засекреченная ранее (по идеологическим соображениям) статистика производства и потребления товаров разными регионами. Из нее явно видно, насколько большая пропасть отделяла одних «равных» граждан СССР от других.

На первом месте стоит Грузинская ССР, родина Иосифа Виссарионовича Сталина. Она производила ВВП на душу населения на сумму $10,6 тысяч/год, а потребляла $41,9 тысяч. Существенная разница в $33,3 тысяч допоставлялась от других союзных республик.

Второе место поделили между собой Эстония и Армения. В первой производилось ВВП на $15,8 тысяч, потреблялось на $35,8 тысяч. Армения, соответственно: $9,5 и $29,5 тысяч. Прирост ВВП за счет «союзных сестер», таким образом, составлял $20 тысяч/год на одного человека.

На третьем месте уверено держалась Латвия, производившая на $16,5, а потреблявшая $26,9 тысяч на душу населения. У нее прирост составлял $13,1 тысячу. Чуть ниже по списку: Узбекистан, Литва, Таджикистан и Азербайджан. Самыми бедными в Советском Союзе были Молдавия, Киргизия, Туркмения, Украина, Белоруссия и Россия.

Интересно, Россия и Белоруссия имели прирост ВВП и вовсе отрицательный: -$5,7 и -$3,6 тысяч соответственно. На счет Белоруссии никто и спорить бы не стал. Относительно РСФСР все не так однозначно. Не стоит забывать, какая громадная территория у этой бывшей уже советской республики. Если в Москве и Ленинграде люди в какой-то степени даже «шиковали», то в глубинке России жили более чем скромно.

Об Ульяновых в советские годы было написано множество книг и статей. Нам их преподносили как пример идеальной семьи, почти все члены которой стали революционерами. Но так ли все было идеально на самом деле?

Анна Ульянова-Елизарова

Анна, старшая дочь Ильи Николаевича и Марии Александровны Ульяновых, появилась на свет 14 (26) августа 1864 года. Окончив Симбирскую Мариинскую женскую гимназию с серебряной медалью, она поступила на Бестужевские высшие женские курсы в Санкт-Петербурге. В 1886 году участвовала в студенческой демонстрации, а впоследствии была арестована по делу брата Александра, обвиненного в покушении на царя. Девушку осудили на пять лет ссылки, которую она отбывала в селе Кокушкино, а также Казани и Самаре.

В июле 1889 года Анна вышла замуж за Марка Тимофеевича Елизарова. Она продолжала активно участвовать в социально-демократическом движении, неоднократно подвергалась арестам.

После революции Анна Ильинична Елизарова работала в Наркомсобесе и в Наркомпросе, была научным сотрудником Института Маркса — Энгельса — Ленина. Скончалась 19 октября 1935 года.

Александр Ульянов

Александр родился 31 марта (12 апреля) 1866 года. Окончив гимназию с золотой медалью, поступил в Санкт-Петербургский университет. В декабре 1886 года вместе с товарищем по учебе П.Я. Шевыревым создал «Террористическую фракцию» партии «Народная воля».

Члены фракции планировали осуществить покушение на царя. Александр продал свою гимназическую золотую медаль и на эти деньги приобрел взрывчатку для бомбы. Покушение должно было состояться 1 марта 1887 года, но его удалось предотвратить. 15 участников заговора были арестованы, в том числе и Ульянов. Суд приговорил «главных заговорщиков» к казни через повешение, которая состоялась 8 (20) мая 1887 года.

Ольга Ульянова

Ольга родилась 4 (16) ноября 1871 года. Ей, окончившей гимназию с золотой медалью, отказали в должности учительницы как сестре государственного преступника.

Все же в 1890 году ей удалось поступить на физико-математическое отделение Бестужевских курсов. Ольга была умной и одаренной девушкой: прекрасно рисовала, знала несколько языков и мечтала стать врачом. Однако, проучившись на курсах всего полгода, Ольга умерла от брюшного тифа. По роковой иронии судьбы, это случилось в день четвертой годовщины казни ее брата.

Дмитрий Ульянов

Младший брат Ленина Дмитрий родился 16 (28) августа 1874 года. В 1893 году он поступил на медицинский факультет Московского университета, стал посещать нелегальные марксистские кружки московского «Рабочего союза». В ноябре 1897 года был арестован и исключен из университета за революционную деятельность. Лишь в 1901 году он все-таки смог получить диплом медика в Юрьевском (Тартуском) университете.

Вплоть до революции Дмитрий Ильич Ульянов совмещал медицину с революционной деятельностью. Служил военным врачом, затем помогал устанавливать советскую власть в Крыму, трудился в Наркомздраве, поликлинике Сануправления Кремля… Скончался 16 июля 1943 года.

Мария Ульянова

Мария, самый младший ребенок Ульяновых, родилась 6 (18) февраля 1878 года. После окончания гимназии в 1895 году она пыталась поступить на Бестужевские курсы, но не была принята и окончила двухгодичные курсы домашних учительниц.

В 1898 году Мария Ульянова, как и ее братья и сестры, вступила в РСДРП. Была пропагандистом в рабочих кружках, распространяла нелегальную литературу, несколько раз подвергалась арестам. В конце концов Марии удалось уехать за границу и получить в Сорбонне диплом учительницы французского языка. Вернувшись в Россию, она работала гувернанткой, фронтовой сестрой милосердия – и параллельно продолжала революционную деятельность.

Скончалась Мария Ильинична относительно рано — 12 июня 1937 года, в 59 лет.

Рок Ульяновых

Каков же итог? Семью Ульяновых вряд ли можно назвать образцовой. Старший сын Александр пытался начать свою «карьеру» с убийства – и жестоко поплатился за это. К тому же, из-за него пострадала вся семья, которую власти стали считать неблагонадежной. Талантливая Ольга рано умерла от болезни. Остальные провели свою молодость по тюрьмам и ссылкам.

Нередко историки обращают внимание на тот факт, что почти все Ульяновы остались бездетными. У Анны и Марка Елизаровых были только приемные дети. У Владимира и Надежды Крупской детей не было. Мария Ульянова замуж не выходила. И только у Дмитрия имелись дочь от второго брака и внебрачный сын. Может быть, им, занимавшимся революцией, было не до семейных радостей? Или просто так распорядилась судьба?

Стандарты женской красоты в Советском Союзе долгое время формировались под воздействием политической и особенно экономической обстановки, а не модных канонов. Именно по этой причине в Европе и США советские женщины долгое время считались слишком толстыми и безвкусно одетыми.

Иностранцы только утвердились в своем мнении, когда в 1959-ом в США с визитом приехал Никита Хрущев со своей супругой. Рядом с утонченной, стильной Джеки Кеннеди располневшая, одетая в бесформенные цветастые одеяния Нина Хрущева выглядела не лучшим образом.

Мода на полноту

После революции 1917-го молодой Советский Союз на добрый десяток лет погрузился в разруху и голод. Людям элементарно нечего было есть, поэтому о моде и красоте думать было недосуг. Когда в благополучных капстранах дамы благодаря феминизму получили право работать и стали стройнее ввиду более подвижного образа жизни, советские женщины исхудали из-за голода.

Наконец было покончено с расстрелами кулаков и более-менее восстановлена экономика. В Советском государстве на долгие годы воцарилась мода на здоровую крестьянскую полноту. Советская гражданка должна была иметь цветущий вид, мощные руки и ноги и по-матерински крупные бедра. Ей нужно было много сил, чтобы работать у станка, в колхозе и рожать при этом здоровое потомство на благо Советской Родины.

Худоба в Советском Союзе воспринималась как признак болезни и считалась некрасивой. Если передовицу производства отправляли на отдых в санаторий и она возвращалась оттуда с тремя-четырьмя лишними килограммами, задача медучреждения считалась выполненной. Мужчины млели от пышногрудых аппетитных колхозниц с честными, открытыми лицами.

Красавицы-блондинки

Советскому Союзу удалось наконец откормить своих женщин, и те стали понемногу поглядывать на запад. В 30-ые годы и за границей была мода на пышек, так что по поводу веса отечественные красотки не комплексовали. Зато они подсмотрели у своих зарубежных соперниц моду на блонд. С этого момента эталоном красоты стала женщина, похожая на магепопулярную в СССР актрису Любовь Орлову.

Советские дамы овладели нехитрым искусством обесцвечивать локоны с помощью перекиси водорода и стали одна за другой превращаться в красавиц блондинок. Мужчины шутили: «Ничто не красит женщину так, как перекись водорода».

Послевоенные годы

Наслаждаться модными веяниями советским женщинам пришлось очень недолго. Грянула война, и всем стало не до окрашивания. В послевоенное десятилетие повторилась та же ситуация, что и после революции. Разруха и голод сделал женщин худыми и изможденными. Нарастить хоть пару лишних кило на талии было крайне сложно.

Спустя десятилетие в стране опять воцарился культ крепкого рабоче-крестьянского тела. Женщина в Стране Советов должна была выглядеть как Родина-мать: мощная, мускулисто-упитанная, готовая на своих плечах вынести из огня раненого бойца. В 60-70-х в Советском Союзе стали появляться и стройные девушки. Такими красотками восхищались мужчины, но женщины им не подражали. Стройность в СССР была совсем не обязательной.

Кардинальная ломка стереотипов произошла в 80-х. В стране стал продаваться журнал «Burda-Moden», который принес с собой новые стандарты. В 1988-ом в Москве прошел первый в Союзе конкурс красоты. С этого момента страну захлестнула гонка за стройностью. Эталоном красоты стала высокая, изящная и длинноногая красотка — полная противоположность женщине, которая воспевалась советской пропагандой в прошлые годы.

источник

С раннего детства советский человек осознавал, что живет в стране героев. Это порождало в нем страстное стремление быть первым, неукротимое желание совершить какой-нибудь поступок, который прославит не только его, но и всю советскую державу. В авангарде подвигов стояли советские спортсмены: во время холодной войны именно им выпала главная роль пропагандистов советского образа жизни. Вспоминает Топ-7 побед Советского спорта, которые навсегда войдут в летописи мирового спорта.

Триумф на олимпиаде в Мельбурне (1956 год)

Команда СССР всего второй раз в своей истории участвовала в олимпийских играх. Если на олимпиаде в Хельсинки (1952 год) советские спортсмены в общем командном зачете заняли почетное второе место, то в Мельбурне сборная СССР стала абсолютным победителем в командном зачете. Советские спортсмены завоевали больше всех и золотых (37), и серебряных (29), и бронзовых (32) медалей. Особняком в триумфе советской олимпийской команды стоит победа футболистов СССР, которые в финале победили югославов со счетом 1-0. Это стало первой крупной победой советского футбола.

Первые чемпионы Европы по футболу (1960 год)

Мы уже подзабыли, что сборная СССР стала первым обладателем Кубка Европы в истории. Две крупные победы подряд за четыре года сделали советскую команду частью элиты футбольного мира наряду с англичанами, бразильцами, немцами и итальянцами. Увидеть таких футболистов, как Лев Яшин, Слава Метревели и Виктор Понедельник, мечтали все тогдашние суперклубы Европы.

Триумф на Кубке Канады

Хоккейная сборная СССР блиц-кригом завоевала мировой хоккей. В1954 году советские хоккеисты впервые стали чемпионами мира, в 1956 году – олимпийскими чемпионами, а в 1972 и 1974 году команда Советского Союза показала, что на равных может сражаться с легендарными канадскими профессионалами. Правда, с последними сборная СССР играла лишь товарищеские игры. В 1976 году состоялся первый Кубок Канады, где за сборные США и Канады играли звезды НХЛ и ВХА, однако советские хоккеисты заняли всего лишь третье место, пропустив вперед канадцев и чехов. Но второй Кубок Канады, который состоялся в 1981 году, стал великим триумфом советского хоккея. В финале хоккеисты сборной СССР камня на камне не оставили от команды канадских звезд-профессионалов. Канадцы были настолько расстроены, что не дали увезти трофей в СССР. Примечательно, что свою победу советские игроки посвятили Валерию Харламову, трагически погибшему незадолго до турнира.

Победа баскетбольной сборной СССР на Олимпиаде в Мюнхене (1972 год)

«Золотой» бросок Алекснадра Белова в корзину сборной США на последней секунде баскетбольного финала СССР-США на Олимпиаде в Мюнхене до сих пор снится американским болельщикам в кошмарным снах. Тогда бросок советского баскетболиста вызвал грандиозный скандал: американцы посчитали, что мяч побывал в корзине уже после финального свистка. До этого матча баскетболисты США ни разу в истории не проигрывали на Олимпиадах — ни одной игры. «История успеха» закончилось одним броском Александра Белова, который вернулся домой национальным героем. Интересно, что, по слухам, американцы так и не забрали свои серебряные медали, а один из игроков в своем завещании дал распоряжение потомкам, никогда, ни при каких обстоятельствах, не забирать «мюнхенское серебро».

Олимпийская коллекция Ларисы Латыниной

До 2012 года советская гимнастка Лариса Латынина удерживала рекорд по количеству олимпийских наград: 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали. Уже в своем дебюте на Олимпийских играх в Мельбуре (1956 году) спортсменка триумфально завоевала 4 золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Но абсолютно уникальное достижение Лариса Латынина установила в 1957 году на Чемпионате Европы, когда завоевала весь комплект золотых наград.

«Книга рекордов» Ирины Родниной

Имя легендарной советской фигуристки Ирины Родниной дважды занесено в «Книгу рекордов Гиннесса». Первый раз, когда на чемпионате мира в 1973 году Роднина в паре с Александром Зайцевым получили за выступление десять наивысших оценок 6,0. А вторую запись в книге Ирина получила уже после окончания карьеры, как спортсменка, не проигравшая ни одного турнира в карьере.

6 метров

Если Юрий Гагарин стал пионером в освоении космического пространства, то советский прыгун с шестом Сергей Бубка первым среди землян преодолел высоту в 6 метров. В 1985 году на римском Олимпийском стадионе это казалось совершенно «космическим» результатом. Всего за свою карьеру спортсмен установил 35 мировых рекордов. Его прыжок на 6 метров 15 сантиметров, которое он совершил, выступая за Украину в 1993 году, до сих пор является мировым рекордом. Не случайно, что тогдашний глава Международного олимпийского комитета маркиз Хуан Антонио Самаранч назвал Сергея Бубку самым выдающимся спортсменом современности.

Холодная война была не тихой. Мы решили вспомнить главные западные хиты «холодной войны», которые играли роль своеобразного саундтрека противостояния двух супердержав.

The Beatles — Back in USSR

Песня группы The Beatles из их «Белого альбома». Написана Полом Маккартни, однако официально это песня авторского дуэта Леннон/Маккартни. Написана в 1968 году как пародия на песню Чака Берри Back in the USA. В целом текст песни очень позитивен в отношении к Совесткому Союзу. Так, в припеве есть такие слова:

Я снова в СССР.

Такой везунчик ты, о, друг мой.

Снова в СССР.

Мне с украинками не устоять.

Запад в хвосте, о, да.

Хочу с москвичками петь, кричать.

Грузинки в мыслях на-на-на-на-на-на-на-на-навсегда.

При прослушивании песни создается впечатление, что “битлы” ничего не знают о “Железном знавесе”, о КГБ, о коварных коммунистах, о ядерной угрозе. Хотя, учитывая тот факт, что Пол Маккартни сочинял пародию на песню Back in the USA, слово USSR было просто самое подходящая для достижения нужного созвучия.

Стинг — Russians

В этой песни Стинг решил выступить третьей стороной в отношениях СССР и США. На дворе стоял 1985 год, перестройку еще не объявили, а ядерная угроза весела домокловым мечем над миром. Британский музыкант решил вмешаться. Стинг начинает песню с того, что признается в своем несогласии с заявлением Хрущева: «Мы вас похороним!». Певец старается объяснить, что пострадают все. Достается и американскому президенту: “Рейган говорит: «Мы вас защитим!». Я не разделяю его точку зрения». Нет, конечно, Стинг не отказывается легкомысленно от защиты: он просто сомневается в ее средствах.

Песню можно назвать вариацией русского народного заговора: Стинг как заклинание повторяет: I hope the Russians love their children too («Я надеюсь, что русские тоже любят своих детей»). Надо сказать, что мантра последователя буддизма Стинга сработала очень быстра: песня была выпущена 1 ноября 1985 году, а через несколько дней в Женеве встретились главы СССР и США и официально заявили, что «ядерная война не должна быть развязана и в ней не может быть победителей».

Scorpions — Wind of change

Композиция западногерманской группы вышла в 1990 году и сразу же стала хитом в Европе и США. Музыканты вдохновлялись перестройкой Горбачева, падением «Железного занавеса» и разрушением Берлинской стены. Кстати, сингл стал самым распространенным саундреком для документальных хроник о разрушении последней. Песня настолько понравилась Михаилу Горбачеву, что он принял немецкую группу в Кремле. Михаил Сергеевич сохранил свое пристрастие и спустя много лет: Scorpions пели «Ветер перемен» на его 80-летие в Лондоне.

В песне есть такие слова: «…пусть ваша балалайка пропоёт то, что хочет сказать моя гитара». Хочется предложить, а давайте – наоборот..

Крис де Бурк — Moonlite and vodka

Лирический герой этой песни, которым является американский разведчик, пьет в московском баре водку и жалуется на жизнь. Все здесь в СССР раздражает: “пиво дрянное, а еда и того хуже, И этот проклятый холод, чтоб его..” Но это еще куда ни шло – хуже всего, что герой никак не может понять местных женщин. Так, девушку, которая ему строит глазки в баре, он подозревает в работе на КГБ. Единственное, что греет душу, застрявшего в Москве шпиона, это водка и лунный свет.

Песня была написана Крисом де Бурком в 1984 году, когда отношения США и СССР были весьма напряженными. Спустя годы, когда СССР не было, композитор, приехав в Россию, долго оправдывался: убеждал, что написал песню как шутку. Видимо, к этому моменту пиво и еда стали более качественными, а женщины – понятными.

Билли Джоэл – Leningrad

Div Clear

В отличие от негативно настроенного Криса де Бурка, американская звезда Билли Джоэл в своей песне Leningrad нарисовал более позитивный образ СССР. Правда, на дворе стоял уже 1989 год, и американская пропаганда сбавила свои обороты в дискредитации Совесткого Союза.

Песня рассказывает о судьбах двух людей – русского и американца, которые формировались в годы холодной войны. Пока американский герой песни прятался под партой во время Карибского кризиса, его советский сверстник, Виктор, «учился служить родине и пил водку, чтобы утопить ненависть к американцам». В конечном итоге все образовалось: спустя много лет американец приехал с дочкой в Ленинград, чтобы посмотреть в глаза неуемным советским людям; там он встретил Виктора, они обнялись и ненависть исчезла. Правда, русский герой песни уже к этому времени покончил со своей военной карьерой и устроился работать в цирк. Следующие слова Билли Джоэла можно считать пророческой метафорой о судьбе СССР:

Виктора отправили

В штаб Красной Армии

Он, отслужив свое,

стал клоуном в цирке.

Pet Shot Boys — Go West

Хит британского дуэта был записан в 1993 году, когда уже СССР не было на карте мира. Съемки проходили на Красной площади, а в аранжировке песни был использован Гимн Советского Союза. Зрители воспринимали песню, как гимн переменам, которые произошли в Россию, однако не все было так однозначно. Мало кто знает, что песня была написана в 1979 году совсем другой группой Village People, а Pet Shot Boys просто записали кавер-версию и изменили аранжировку. Так вот, изначально песня была написана как гимн гомосексуалистов с призывом отправляться на Запад, в Сан-Франциско, где геи могли себя чувствовать себя более свободными. Поэтому эти слова из песни можно понимать двояко:

Мы пойдем нашей дорогой

Мы однажды уедем

В моей руке твоя рука

Мы осуществим наши планы.

Мы будем высоко лететь

Скажем «до свидания» всем нашим друзьям

Мы начнем новую жизнь

Это то, что мы сделаем.

Эдвард Хантингтон – USSR

Это поп-звезда с очень странной судьбой. Англичанин, волею судьбы ставший представителем итальянского диско, пронесся кометой над европейской поп-музыкой, чтобы потом, на взлете, стать обычным преподавателем в школе. В 1986 году двадцатилетний Хантингтон взорвал все хит-парады Европы песней USSR. Этот синг своего рода противоядием, антидотом, нейтрализовавшим многолетнюю антисоветскую пропаганду. Он сделал за 5 минут то, что не смог сделать советский агитпроп за 40 лет. А ведь все так просто:

День сменяет ночь.

В поезде на Москву

Я возвращаюсь выпить ледяной водки.

Белый пейзаж,

Солнце светит сквозь сосульки.

Я танцую на снегу под балалайку.

Время проходит, но русские девушки, кажется,

Навсегда остались у меня в памяти.

Ну, теперь-то ты понимаешь, почему

Я здесь даже оставил бы своё сердце, если бы мог.

Я снова в СССР.

Послевоенное детство, детство в многолюдных дворах «хрущевок», в проходных дворах «спальных районов» семидесятых и восьмидесятых – воспоминания об этом времени пропитано для большинства представителей старшего поколения флером романтики.

Это и неудивительно. Дети тогда читали, и читали гораздо больше, чем сейчас, это были книги о мушкетерах и благородных разбойниках. По телевизору и в кинотеатрах не показывали фильмов, изобилующих сценами жестокости, да и в обществе культивировался не дух борьбы за существование, а коллективизм, братство и взаимовыручка. Может быть, именно поэтому у подростков, росших во дворах деревянных бараков, «хрущевок» и блочных многоэтажек, сложился своеобразный кодекс чести?

Правила драки

Дрались в те времена преимущественно парни. Драки девушек, конечно же, случались, но они были редкостью, и отнюдь не вызывали такого восторга, как сейчас. Кулачные разборки были прерогативой мужчин. Причем, для каждого возраста существовал свой ритуал драки. Были и общие правила, которым следовали все. Прежде всего: дрались всегда один на один. Избиение группой – дело крайне некрасивое и применялось в самых редких, просто исключительных случаях. Второе правило: звать на помощь старших или жаловаться им считалось признаком трусости, этого не прощали. И, наконец, третье правило: у драки должна быть причина. Дерущихся просто ради драки никто не любил. Младшие школьники сходились, обыкновенно, после уроков, где- нибудь за школьным двором. Поединок собирал много любопытных. Сначала драчуны пихали друг друга в плечи со словами: «нарываешься!», «смотри, сейчас получишь!», «сам получишь!» и в таком роде. После этого они старались захватить шею другого, и оба валились на землю. Били, в основном, кулачком в нос. Проигрывал тот, кто первый начинал плакать.Старшие дрались уже не до первых слез, а до первой крови. В ту пору в школах был в моде бокс, разные виды борьбы, к 80-м годам особенно увлекались карате. Однако, в обычных уличных драках эти приемы применяли редко. Достаточно было разбить сопернику нос, поставить синяк под глазом, лягнуть в пах. Совсем взрослые пацаны дрались уже не до первой крови, а до очевидной победы одного из драчунов. При этом были правила, которых придерживались очень жестко: бить можно, калечить – нельзя; лежачего не бьют; бить того, кто разнимает, тоже нельзя. Окружающие поддерживали драчунов возгласами и советами, однако, если драка становилась слишком ожесточенной, драчунов растаскивали. Правила по отношению к «чужаку» Если парнишка оказывался в новой кампании, в новом дворе, в новом классе или ином коллективе, и начинал безудержно хвастаться, рассказывая о своих мнимых подвигах и достижениях, ему предлагали доказать свою похвальбу. Если доказательства не были предъявлены, такому человеку было обеспечено всеобщее презрение. Если молодой человек начинал встречаться с девушкой с другого двора или из другого района, он должен был быть готов доказать местной шпане, что он мужчина и может за себя постоять. Пока он провожал девушку до подъезда, его не трогали, но стоило девушке скрыться за дверью, как начиналась «разборка». Поэтому наиболее предусмотрительные ухажеры обычно еще подходя с барышней к ее дому, обдумывали «пути отхода».

Правила по отношению к девушкам

Как уже было сказано, парня в присутствии его девушки не трогали. Это считалось очень оскорбительным по отношению к барышне. И вообще, ударить девушку было немыслимо. Однако, если девушка начинала курить, к ней теряли уважение. Еще хуже было, если вдруг барышня прослывет «девушкой легкого поведения». С такими нормальные парни встречаться не хотели, и по отношению к такой можно было позволить себе любую, самую оскорбительную выходку. Однако, если парень называл какую-нибудь девушку шлюхой, и оказывалось, что это не так, то парень был жестоко бит. Отношения между старшими и младшими Младших защищали от чужих, но «свои» могли «поучить» подзатыльником или иным тумаком. Старших уважали и слушались. В ответ старшие должны были заступаться за младших и разрешать их споры и конфликты.

Отношения между друзьями

Сдавать друзей было нельзя, никогда и ни при каких обстоятельствах. Друг должен был по первому зову прийти на помощь. Друзья зачастую «прикрывали» приятеля, который провожал барышню в чужой двор. Предателей друзьями считать переставали. Все ли правда в этом кодексе чести, сегодня сложно сказать. Где-то, наверное, было именно так, где-то – несколько иначе. Можно не сомневаться, что многие из этих правил частенько нарушались. Но сложно спорить с тем фактом, что уличные войны пацанов семидесятых-восьмидесятых ни в какое сравнение не идут с нынешними избиениями, которые с упоением снимают на телефон, чтобы выложить в сеть.

источник

Российский суперкар от Николая Фоменко — проект молодой, но уже успевший обрасти целой кучей мифов и слухов. Посмотрим, какие же мифы существуют про российский суперкар, и можно ли считать их правдой?

Миф №1: «Маруся» не существует

Вранье. На самом деле этот миф окончательно разбился вдребезги еще после открытия официального автосалона Marussia на Тверской улице в Москве в этом году. Злые языки, пророчащие быстрый закат российского суперкара, оказались не у дел. Несмотря на все сложности и тяжелый кризисный год, проект Marussia жив здоров и продолжает развиваться. Сейчас в модельном ряду существует уже две модели: B1 и B2, а скоро к ним присоединятся еще два спортивных внедорожника.

Более того, модель B2 выглядит настолько круто, что в процессе фотосъемки мы только и успевали, что отгонять разных зевак-сотрудников, то и дело норовящих влезть в объектив камеры. Внешности российского спорткара могут позавидовать не только итальянские Lamborghini и Ferrari, но и какой-нибудь бэтмен-мобиль.

Миф №2: «Марусю» собирают за рубежом

Вранье. Производство российского суперкара располагается на достаточно большой территории завода с трогательным именем «Снежинка». И находится он не за бугром, как ходят слухи, а в Москве около метро «Ботанический сад». Снаружи предприятие ничем не выделяется из себе подобных. Обычная промзона, вставшая на коммерческие рельсы. С кучей арендаторов, суровой охраной на воротах и вечной толчеей из машин и людей на входе.

Внутри все выглядит немного иначе, хотя российская действительность «прет» здесь из всех щелей. В поисках красивого фона для фотосъемки нам пришлось потратить немало времени.

Впрочем, красота внешнего вида никак не связана с производством автомобиля. В цехах «Снежинки» суперкар собирается словно конструктор Lego, из поставляемых на заказ стекол, двигателя, трансмиссии, навесного оборудования, тормозов и колес. А все остальное, в том числе и кузовные панели, салон и даже элементы подвески, производятся на месте.

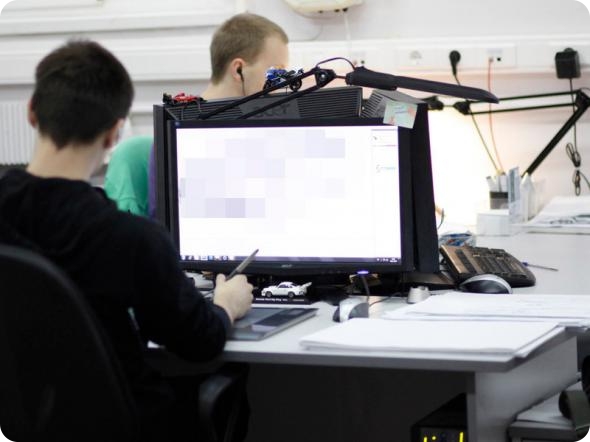

Но начинается все с листа бумаги. В конструкторском бюро, куда нам по счастливой случайности удалось попасть (и даже с фотоаппаратами!), работают около 10 человек. В основном молодые ребята 25-30 лет. Оформление в лучших традициях дизайнерских студий — аккуратный офис, современные компьютеры, много света, на стенах куча плакатов со скетчами, набросками, фотографиями других автомобилей и прочей красотой. Снимать все это, нам конечно же, запретили, хотя кое-что все-таки попало в объектив камеры.

Если вкратце, то технологическая цепочка создания автомобиля выглядит следующим образом:

1) Разрабатывается дизайн, утверждается

2) Результат отправляется в отдел разработки конструкций

3) Там создаются 3D-модели, проверяется реальность создания машины

4) Далее выполняются чертежи и конструкторская документация

5) После этого отправляются заказы на производство

Всего на заводе «Маруси» три основных цеха: изготовления композитных материалов и кузовных деталей, сварки/клепки и слесарной сборки. Есть, правда, вспомогательные участки механической обработки, где, например, красятся железные детали порошковой краской, перетягиваются кожей детали интерьера и т.п.

Создание пластиковых запчастей — увлекательнейшая история. Технологии, находящиеся в руках у Marussia Motors, позволяют произвести любое изделие в самые кратчайшие сроки. От момента завершения конструирования детали в КБ до выхода «живого» образца проходит меньше суток.

В начале изготавливается мастер-модель, которая заливается специальным силиконовым составом, напоминающим желе. Затем мастер-модель вынимается, в «желе» делаются специальные отверстия, куда заливается полиуретан, чтобы вытеснить воздух внутри получившейся матрицы. Далее все это помещается в специальную печь, где через еще одни отверстия вводится двухкомпонентный состав (пластик). Примерно через 40 минут запекания деталь готова. Остается только вынуть ее из формы, убрать облой и возможные огрехи.

После окончания сборки автомобиль проверяется на наличие дефектов. Далее ему регулируют фары, заливают все жидкости, тестируют работу всех систем, измеряют мощность.

Миф №3: «Маруся» не едет

Вранье. Завидев первую отечественную разработку, многие тут же набросились на машину с жутким негативом. Оно и понятно, за 20 лет полного развала собственного производства в стране, воспринимать что-то отечественное, за исключением военной техники, достаточно сложно. А уж про изделия отечественного автопрома лучше и не говорить.

Однако, не стоит утверждать что-то, пока не попробуешь сам. Нам эта возможность представилась, и теперь мы можем легко развеять миф о медлительности «Маруси».

Снаружи салон автомобиля и дверной проем кажутся неестественно компактными. Но на деле, залезть и разместиться в «Марусе» достаточно легко. К сожалению, за руль я сел уже ближе к вечеру, поэтому сфотографировать именно тестируемый автомобиль синего цвета не было никакой возможности. Кстати, он немного отличался от более поздней версии красно-черного цвета, которую мы снимали на «обложку» статьи. Например, двери в моей машине были обычные, тогда как на красно-черной они открывались вверх и имели сервопривод.

Внутри автомобиля удобно, хотя места по высоте совсем немного. При моем росте в 178 см запаса от макушки головы до крыши было не больше 3-4 см. Ремни безопасности в российском суперкаре обычные трехточечные, но располагаются они зеркально: ремень находится справа, а замок слева. Руль Marussia очень удобен, имеет приятные отливы и лепестки переключения скоростей.

На центральной консоли в глаза бросаются сразу три дисплея, отображающих всю информацию. За рулем — вместо привычных циферблатов как раз первый из них. Надо отдать должное дизайнерам и программистам Marussia Motors — выглядит информация отменно. В центре отображается машинка, у которой включатся фары, открываются двери и т.п. Слева и справа вся служебная информация. По периметру — две шкалы, отображающие скорость движения автомобиля и обороты двигателя.

Чтобы завести машину, нужно вставить смарт-ключ в специальный паз и нажать кнопку «Start Engine». Где-то за спиной раздается мощный рык, машина немного содрогается, двигатель заводится. Обороты стабилизируются на отметке 600-700.

Еще около 10-15 секунд на других мониторах происходит загрузка бортовой мультимедиа системы. Чувствуешь себя хакером, по черным экранам бегут белые строчки — «Маруся» работает на «Линуксе»!

Тестовая машина была без номеров, поэтому выехать за территорию завода на ней было нельзя. Плюс у нее как класс отсутствуют зеркала заднего вида. Вместо них ситуацию сзади передают видеокамеры, но в моей машине они не были подключены к мониторам. Кстати, обзорность «Маруси» вполне сносная. Габариты передней части суперкара начинаешь чувствовать практически сразу, а маленькие боковые окна-бойницы оказываются вполне информативными.

Ну и как же она едет? Необычно, интересно, легко. Благодаря «автомату», тронуться и управлять машиной может любой человек без специальной подготовки. По ездовым ощущениям «Маруся» близка к обычному легковому автомобилю — только широкому, очень низкому и жесткому. На тестовой машине стоял турбированный двигатель Cosworth 2,8 литра мощностью 360 л.с., поэтому внизу до 1200-1500 об/мин чувствуется небольшой провал, зато потом мотор оживает и остервенело начинает разгонять машину. Как назло, именно в этот момент прямой участок территории завода «Снежинка» заканчивался…

Во время движения есть еще над чем поработать. Подвеска функционирует достаточно шумно, а кузовные панели отзываются на каждой кочке неприятным скрипом в салоне. Непонятным оказался и запах в салоне. После запуска двигателя «Маруся» встретила меня ароматом бензина и жареного карбона. Один из инженеров, выдававших мне машину, списал это на раннюю версию автомобиля. Что ж, хочется верить, что это так.

Миф №4: Marussia — колхозница

Вранье. Впервые мы познакомились с проектом в середине декабря 2008 года. Тогда в здании «Нового Манежа» в рамках выставки Millionaire Fair состоялась первая презентация автомобиля. В ходе мероприятия Николай Фоменко рассказал занятную предысторию появления «Маруси». Идея родилась у Николая во время участия в профессиональных автогонках, когда он поломал часть переднего обвеса и крыло своего болида, и нужно было срочно искать им замену. В итоге, все необходимые части были сделаны за четыре часа в соседней китайской мастерской за 250 долларов, а при заказе из Великобритании это бы встало в 20 тысяч долларов.

Вскоре идея воплотилась в реальность, однако на показе двухлетней давности это стало поводом для шуток. Дело в том, что качество исполнения дебютанта оставляло желать лучшего. На лакокрасочном покрытии можно было обнаружить вздутия, между деталями кузова имелись зазоры, да и сам дизайн выглядил явно сыроватым.

Салон же так вообще напоминал то, что можно было увидеть в каких-нибудь стареньких «BMW», прошедших гаражный тюнинг. Все это повлияло на мнение требовательной российской общественности и у многих создало образ грубой машины, которую часто в обиходе называют «колхозной».

То, что мы увидели и потрогали спустя два года, не имеет ничего общего с первым сырым образцом. С визуальной точки зрения к Marussia не придраться. Те смелые решения, придуманные дизайнерами, добрались до версии, близкой к серийной, в лучшем виде. Все детали производятся на собственным мощностях с использованием сверхточного оборудования. Контроль качества — строжайший.

Миф №5: «Маруся» дорого стоит

Вранье. Сколько же просят в Marussia Motors за новенькие с иголочки экземпляры B1 и B2? Цены, без учета налогов, начинаются со 100 000 евро за модель B1 и со 117 000 евро за B2 на 3,5 литровом атмосферном моторе, выдающем 300 л.с. Тем, кому захочется мотор погорячее, предложат версии с 2,8 литровым турбированным агрегатом, выдающим уже по табуну от 360 до 420 лошадей, в зависимости от вариации. При этом колеса могут рвать асфальт с максимальным усилием в 500 и 600 Нм соответственно. Правда, обойдется самая злая версия «Маруси» уже в 138 000 евро.

Что же можно купить за такую сумму, если выбирать из спорт-каров? Audi R8 стоит от 6 млн рублей, BMW M6 и того дороже. Aston Martin, Ferrari и Lamborghini можно сразу оставить в сторонке, как и всех серьезных спортсменов от Mercedes. Эти «друзья» обойдутся минимум в двойную цену «Маруси». Пожалуй, за примерно такие деньги можно купить лишь Nissan GT-R, слабый Porsche 911-й или «серый» Сhevrolet Corvette. Но самое главное, что все это серийные автомобили! Понятное дело, что проблем с качеством у серийных автомобилей гораздо меньше, но когда речь идет об эксклюзивности, этот вопрос редко поднимают на поверхность. Ограничьте серию R8 специальной версии в 333 экземпляра и можете не сомневаться, что цена вас тут же укусит.

Если же сравнивать «Марусю» с мелкосерийными конкурентами, то вопрос цены отпадает сам собой. Большинство интересных проектов остаются за пределами нашего внимания, но будь это турецкий Sazan, бельгийский Vertigo, японский Orochi, бразильский Vorax, испанский Tramontana, английский Ascari, а так же многие-многие другие незнакомые большинству обывателей эксклюзивные зажигалки – все они существенно дороже детищ Николая Фоменко. Даже сравнительно недорогая корейская Spirra c учетом таможенных пошлин неприятно зашкаливает за 250 тысяч евро. Конечно, есть еще варианты в виде зубодробительных Caterham или Ariel Atom, но эти легендарные конструкторы не совсем автомобили, а скоре модернизированные карты-переростки. Более того, сделаны они исключительно для гоночной трассы.

Так что последний миф тоже успешно развеян. Все эти сравнения интересны и увлекательны, но правда режет глаза. На рынке суперкаров, и особенно на российском рынке стоимость «Маруси» невысока. Как показало наше быстрое расследование, купить что-нибудь хотя бы отдаленно похожее на российский суперкар за эти деньги не представляется возможным. Неудивительно, что проект Marussia пользуется большим интересом, не только в России, но и за границей. По данным Николая Фоменко, у компании уже сейчас есть 700 предварительных заказов. А в ближайшее время производство машины может быть расширено за счет открытия еще одного завода в Бельгии.

В конце 1987 года советские войска уже готовились к выводу из Афганистана. Активные боевые действия уже закончились. Но никто не мог предположить, что будет дан еще один бой, который войдет в историю Афганской войны как самый жестокий и кровопролитный. Это был бой 9-ой воздушно-десантной роты на высоте 3234.

В декабре 1987 года часть правительственных войск Демократической республики Афганистан была заблокирована в городе Хост, провинция Пактия, на границе с Пакистаном. Афганские солдаты потеряли контроль над Хостом и над дорогой Хост – Гардез. Город и дорога перешли в руки моджахедов. Для оказания помощи, военное руководство СССР приняло решение провести военную операцию «Магистраль».

Задачей операции «Магистраль» было освобождение города Хост. 30 декабря 1987 года по дороге к Хосту появились первые советские колонны снабжения. Пиком этого противоборства стала схватка в районе высоты 3234, 7 и 8 января 1988 года.

Почему дорога Хост-Гардез была важной? Дело в том, что в этой горной местности эта дорога была единственным связующим звеном между городом и «большой землей», поэтому дорогу усиленно охраняли. Выставленные блок-посты постоянно обстреливали и атаковали моджахеды.

Как разворачивались события: первая атака

Высота 3234 находится на юго-западе, в нескольких километрах от середины дороги Хост – Гардез. Держать оборону послали 9-ю парашютно-десантную роту 345-го полка. В главе роты стоял Сергей Ткачев, состав – 39 человек. Ротой была проведена обширная подготовительная работа, за короткий промежуток времени вырыли окопы, блиндажи, ходы для сообщения. Также заминировали участки возможного подхода моджахедов.

Ранним утром 7 января моджахеды начали атаку на высоту 3234. Они попытались сбить блок-пост и открыть путь к дороге. Но крепкие сооружения десантников не дали сразу взять высоту. В 15:30 моджахеды предприняли вторую попытку взять высоту, подключили артиллерийский обстрел, гранатомёты и минометы. Под прикрытием огня моджахеды смогли подобраться к роте еще на 200 метров и пойти в атаку с двух сторон. И снова моджахеды были отброшены, правда, ненадолго: уже в 16:30 они снова пошли в бой, и для координации использовали рации. В итоге моджахеды потеряли убитыми около 15 человек и около 30 человек ранеными – но не смогли захватить высоту.

К этому времени и с советской стороны были потери. Погиб младший сержант Вячеслав Александров и его крупнокалиберный пулемет «Утес». Моджахеды сосредоточили на нем силы гранатомётчиков, чтобы убрать пулемет и младшего сержанта. Сержант Александров приказал бойцам отступить вглубь обороны, а сам остался, чтобы прикрывать участок обороны.

Вторая, третья и последующие атаки

Моджахеды снова пошли в атаку, примерно в 18:00. 9 рота продолжала держать оборону. Моджахеды атаковали участок, который защищал взвод старшего лейтенанта Сергея Рожкова. Снова был уничтожен крупнокалиберный пулемет, и его заменили полковой артиллерией. Снова моджахеды не смогли занять высоту. Во время атаки погиб рядовой Анатолий Кузнецов.

Сопротивление 9-ой роты приводило душманов в бешенство. В 19:10 они снова пошли в атаку, применяя уже психологические методы – шли в полный рост с пулеметами, невзирая на потери личного состава. Но этот трюк не вызвал страха и паники среди солдат, и снова попытка взять высоту оказалось неудачной.

Следующая атака началась в 23:10, и была самой жестокой. Командование моджахедов поменялось, и они тщательно к ней подготовились. Они расчистили минное поле, подбирались к высоте, но и эта попытка была отбита, причем с еще бОльшими потерями моджахедов. Двенадцатая по счету атака началась 8 января, в 3 часа ночи. К этому времени советские бойцы устали, у них кончались боеприпасы, и они готовились смертельному окончанию обороны высоты 3234. Но в это время подошел разведывательный взвод во главе с лейтенантом Алексеем Смирновым, который откинул моджахедов. Прибивший взвод вовремя подвез боеприпасы, и усилившийся огонь решил исход боя. Душманы были отброшены. С этого момента бой у высоты 3234 был окончен.

Помощь 9-ой роте

По некоторым данным, поддержку моджахедам оказывали ВС Пакистана. На это указывает тот факт, что в 40 километрах от высоты 3234 были несколько вертолетов. Они доставляли на территорию Афганистана подкрепление и боеприпасы, увозили назад убитых и раненых. Вертолетную площадку обнаружили разведчики и уничтожили ее – это было еще одним фактором, повлиявшим на исход боя. Помощь десантникам оказывала гаубичная артиллерийская батарея Д-3- и три самоходных машины «Акация». За происходящим следил Борис Громов, командующий 40-ой армии.

Итоги боя за высоту 3234

Бой за высоту 3234 вошел во многие учебники, как пример грамотных тактических действий, подготовительной работы и мужества личного состава. 39 десантников воевали против 200 моджахедов больше 12 часов, и так и не сдали высоту противнику. Из 39 человек погибло 6, ранения получили 28, тяжелые – 9.

Все десантники получили боевые награды – ордена Красной Звезды и Боевого Красного Знамени. Командиру Александрову и рядовому Мельникову посмертно присвоили звания Героя Советского Союза.

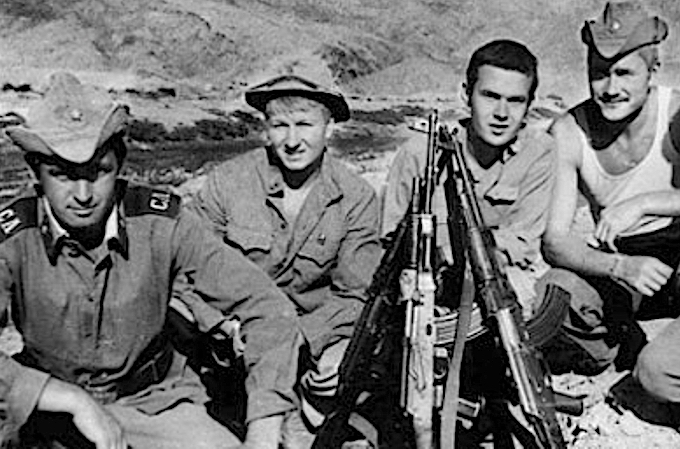

Противниками советских солдат были моджахеды в черной униформе с черно-красно-желтой нашивкой на руке – отряд «Черного аиста». Эту униформу носили пакистанские истребители-диверсанты, отряд которых создали в 1979 году, чтобы противостоять советским войскам в Афганистане. Считается, что подобную униформу носят люди, которые совершили тяжкие преступления по Шариату – убийство, воровство, и искупить грех можно только кровью.

источник