Пальто

Наверное, вы слышали поговорку: «Поскреби русского – найдешь татарина»? Хотя, с одной стороны, монголо-татарское иго можно рассматривать как драматический период в жизни России, с другой стороны, нельзя отрицать того, что татарская культура оказала на нас значительное влияние в самых различных сферах.

Расцвет Золотой Орды

Во второй четверти XIII столетия на половецких, северокавказских и крымских землях, а также на территории Волжской Булгарии возникло монгольское государство Золотая Орда, существовавшее фактически с 1242 по 1502 год. Его основал внук знаменитого Чингисхана, хан Батый.

Большинство населения Орды составляли представители тюркских народов, и уже при хане Берке (1256–1266) она приняла мусульманство, со временем превратившись в исламское государство.

Влияние на государственность

Набеги монгольских воинов на Киевскую Русь начались в 1230-х годах. Раздробленная на отдельные княжества, она не смогла противостоять захватчикам и впоследствии на несколько столетий оказалась под властью Золотой Орды.

Помимо необходимости платить дань, каждый русский князь должен был прибыть с поклоном в Золотую Орду и заверить хана в своей лояльности, чтобы получить право на власть. Но это еще не все – им приходилось оставлять при ханском дворе своих малолетних сыновей в качестве заложников. Впоследствии те сами становились князьями. Находясь при дворе хана, они могли изучать особенности государственности и военной системы монголо-татар, правила дипломатии, и затем активно использовали эти знания, позволявшие им создать эффективную систему управления, когда они сами оказывались у власти. Многие из них также женились на дочерях и родственницах хана. Их потомки наследовали княжескую власть, так что практически у всех русских правителей и аристократов есть татарские корни.

Русская финансовая система тоже была создана по примеру Золотой Орды. Это прослеживается даже в русском языке. Так, слово «таможня» происходит от татарского «тамга» («торговая пошлина»). «Деньги» – от «тенге». От татар русские научились использовать конные повозки для доставки почты.

Возвышение Москвы

Между тем, крепло московское княжество, которое стало активно развиваться именно с приходом на Русь татаро-монголов. Князю Юрию Даниловичу (1303-1325) удалось получить титул «великого московского князя» при поддержке хана Золотой Орды. Благодаря Орде Москва поднялась, стала сильнее соседних княжеств – Тверского, Новгородского, Псковского… А в эпоху правления Ивана Даниловича Калиты (1325–1341) превратилась в центр страны. Князь же московский стал «великим князем всея Руси».

Постепенно под властью Москвы оказывалось все больше территорий. В эпоху правления князя Ивана III (1462-1505) все российские земли окончательно стали московскими.

После «Стояния на Угре» в 1480 году Россия стала полностью независимой от Орды, а та в свою очередь начала приходить в упадок и в 1502 году окончательно прекратила свое существование, разделившись на отдельные ханства — Крымское, Казанское, Касимовское. Многие татары поступали на службу к русским князьям и принимали христианство.

Русский тюркский…

Татарская культура прочно «въелась» в русскую жизнь и быт. Даже одежда русских бояр очень напоминала облачение татарской знати, да и в целом русские часто носили одежду, похожую на татарскую, в связи с чем по указанию созванного в 1551 году Стоглавого собора русским запретили входить в храмы в головных уборах, позаимствованных у мусульман.

Именно в этот период в русский язык вошли такие слова, как башмак (обувь), зипун (домотканое пальто без воротника), кафтан (длинная одежда с декором), колпак (головной убор), сафьян (один из видов кожи), кумач (ярко-красная хлопчатобумажная ткань), клобук (монашеский головной убор в православии).

Конечно, не обошлось без заимствований и в области кулинарии. Именно благодаря татарам в России возникла традиция пить чай. Они же научили русских печь калачи (пшеничный хлеб определенной формы).

Филологи подсчитали, что в русском языке примерно 2000 слов тюркского происхождения. Из них около 300 обозначают предметы одежды и около 280 – еду и напитки.

Так что многим, что имеем сегодня, мы обязаны именно татарам. И кто знает, как сложилась бы судьба России и по каким рельсам пошла бы наша история, если бы не период, который сегодня именуют татаро-монгольским игом.

Сказочную повесть «Золотой ключик, или Приключения Буратино»

Алексей Толстой написал по мотивам сказки К. Коллоди «Пиноккио». И сюжет, и система образов значительно отличаются от оригинала. Персонажи Толстого были настолько жизнеподобными, что многие его современники узнавали в них известных в то время людей. Некоторые исследователи уверены: это совсем не детская сказка, в образах Пьеро и Карабаса Барабаса писатель высмеял поэта А. Блока и театрального режиссера В. Мейерхольда.

Алексей Толстой | Фото: lichnosti.net

В 1934 г. А. Толстой принялся за перевод сказки К. Коллоди, но в процессе работы герои начали жить своей жизнью. «Я работаю над «Пиноккио». Вначале хотел только русским языком написать содержание Коллоди. Но потом отказался от этого, выходит скучновато и пресновато. С благословения Маршака пишу на ту же тему по-своему», – писал в дневнике Толстой. Сам автор определил свое произведение как «новый роман для детей и для взрослых».

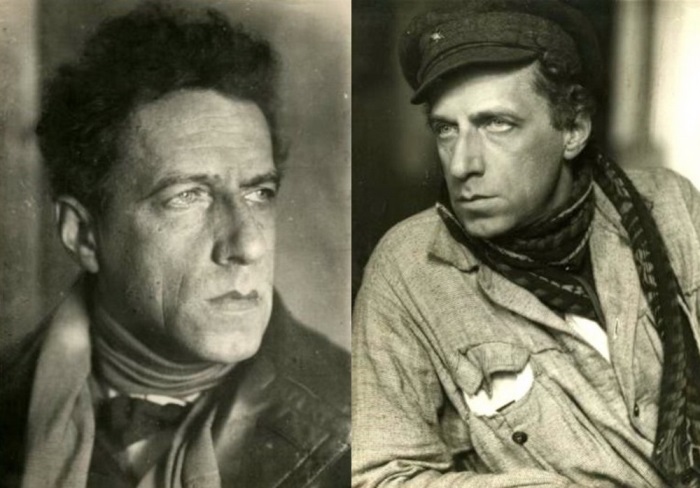

В. Мейерхольд. Справа – в образе Пьеро | Фото: kino-teatr.ru

В. Мейерхольд – Карабас Барабас театра | Фото: kino-teatr.ru

М. Петровский называет сказку Толстого спором с автором «Пиноккио» и высказывает предположение, что писатель создал пародию на Блока и театр Мейерхольда. Для выдвижения таких предположений действительно есть основания. Одной из самых знаменитых постановок Мейерхольда был спектакль по пьесе А. Блока «Балаганчик». Премьера состоялась в 1906 г. в театре В. Комиссаржевской, режиссер Мейерхольд сам сыграл роль Пьеро. Театр Мейерхольда был закрыт в 1938 г., а до этого времени его постановки пользовались достаточно большой популярностью и активно обсуждались.

В. Мейерхольд. Фото 1924 и 1922 гг. | Фото: kino-teatr.ru

Мейерхольд был известен своим деспотичным характером и, по мнению многих современников, в том числе А. Толстого, относился к своим актерам, как к марионеткам. У К. Станиславского был другой подход, о Мейерхольде он писал: «Талантливый режиссёр пытался закрыть собою артистов, которые в его руках являлись простой глиной для лепки красивых групп, мизансцен, с помощью которых он осуществлял свои интересные идеи».

В. Этуш в образе Карабаса Барабаса, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Мейерхольд носил длинный шарф, конец которого часто засовывал в карман. Карабас у Толстого так же поступает со своей бородой: «Его обронил на дно пруда человек с бородой такой длины, что он ее засовывал в карман, чтобы она не мешала ему ходить». Плетка-семихвостка, с которой не расстается Карабас, – это, по предположению исследователей, намек на маузер, который Мейерхольд носил с собой после революции, и на репетициях клал перед собой.

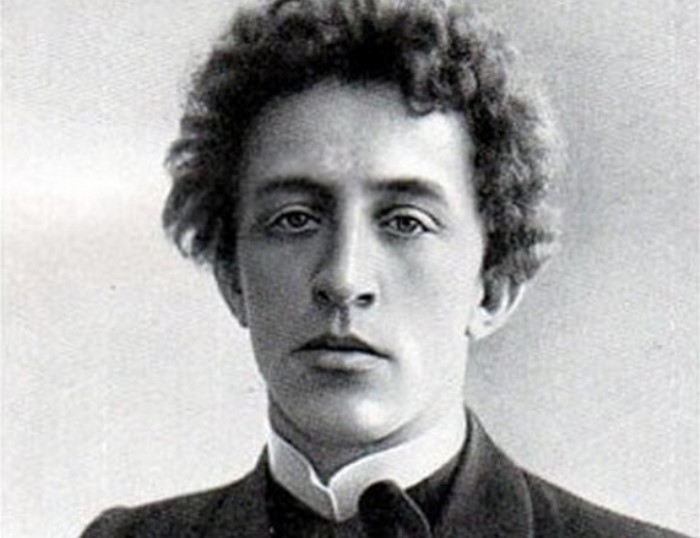

А. Блок | Фото: imgdepo.com и liveinternet.ru

А. Толстой с неприятием и насмешкой относился к эстетике Серебряного века, символизму и главному и его представителю – поэту А. Блоку. Это дает исследователям основание утверждать, что в образе Пьеро он высмеял и самого поэта, и литературное направление. В тот же период в «Хождении по мукам» Толстой в образе поэта-декадента Бессонова также воплотил шаржированные черты Блока и его многочисленных эпигонов.

А. Блок | Фото: kpcdn.net

Следует отметить, что в итальянском первоисточнике такого персонажа как Пьеро вообще не было. Мальвина – собирательный образ «романтической возлюбленной» – тоже создание русского писателя, как и неожиданный для сказки мотив беззаветной любви Пьеро к ней. М. Петровский предполагает, что это аллюзия на семейную драму Блока и на «Прекрасную даму», к которой он часто обращается в стихах. Кроме того, Пьеро посвящает Мальвине строки, в которых встречаются обороты, очень напоминающие блоковские (например, «тени на стене» – частый образ поэзии Блока и других символистов).

*Приключения Буратино*, 1975. В главной роли – Д. Иосифов | Фото: kino-teatr.ru

В изображении двух театров – Карабаса и того, что скрывался за нарисованным на холсте очагом – исследователи видят историю противостояния двух театров и двух режиссеров – Мейерхольда и Станиславского. А помощник Карабаса Дуремар – это помощник Мейерхольда по театру и журналу «Любовь к трем апельсинам» В. Соловьев, носивший псевдоним Вольдемар Люсциниус. Сходство прослеживается не только в именах Вольдемар-Дуремар, но и во внешнем облике: высокий худой человек в длинном пальто.

В. Басов в роли Дуремара, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Некоторые исследователи заходят еще дальше: в Мальвине пытаются угадать одну из актрис театра Станиславского и утверждают, что Буратино – карикатурное изображение Максима Горького, а итальянская сосна, на которую Буратино взобрался в минуту опасности – это итальянский остров Капри, куда Горький уехал после революции. Впрочем, в данном случае оснований для проведения параллелей все же недостаточно.

Алексей Толстой | Фото: aria-art.ru

Сказка А. Толстого – многослойное произведение с символическим подтекстом

Источник:

Посмотрите, как мы одеты?! Посмотрите, на кого мы похожи?! На кого угодно, только не на русских. Быть русским, это не только думать на русском языке, но и выглядеть, как русский человек. Итак, меняем свой гардероб. Там должны быть следующие предметы одежды.

1

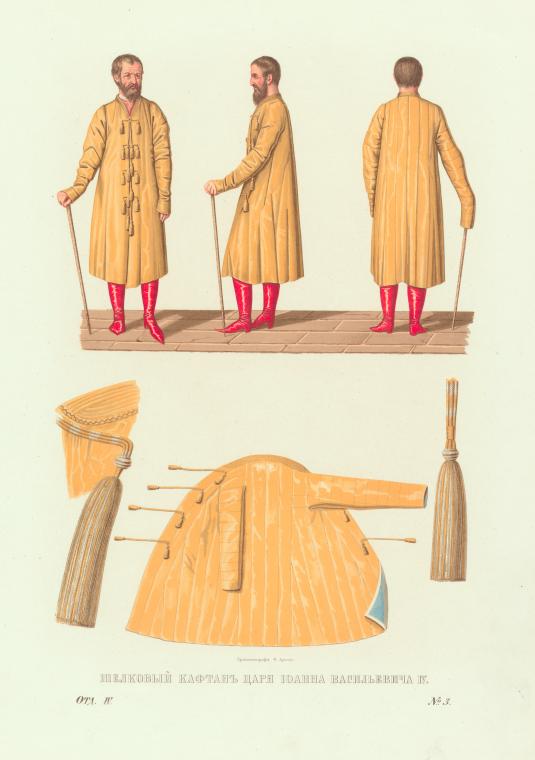

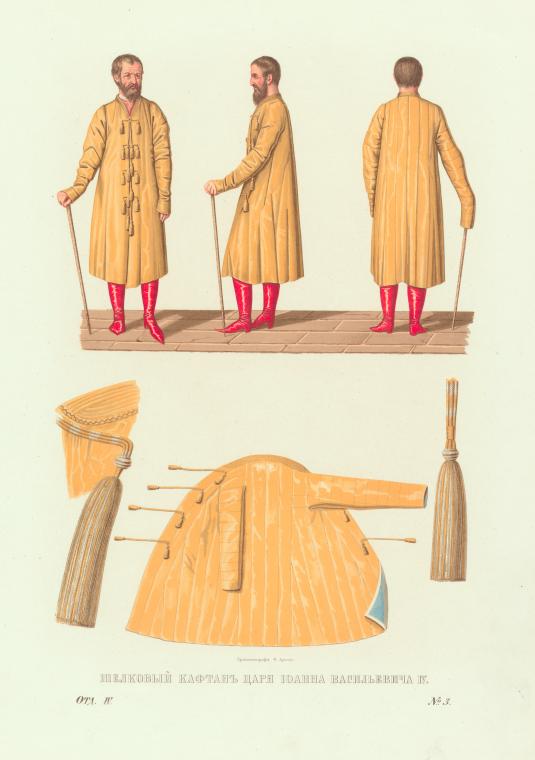

Кафтан.

Это краеугольный камень русского гардероба. Почти все другие виды верхней мужской одежды на Руси являлись версиями кафтана. Его в X веке ввели в русскую моду варяги, которые, в свою очередь, подсмотрели его у персов. Сначала в нем щеголяли только князья и бояре, но со временем кафтан проник в «туалеты» всех остальных сословий: от священников до крестьян. Для знати кафтаны шили из легких шелковых тканей, парчи или атласа, а по краям часто делали меховую опушку. Рядом с опушкой по полам, манжетам, подолу нашивали золотое или серебряное кружево. Кафтан был чрезвычайно удобной одеждой и скрывал недостатки фигуры своего владельца. Людям невзрачным он придавал значимости, худым – солидности, тучным – величия.

Куда надевать?

На деловые встречи. Хороший кафтан легко заменит вам унылые костюм с галстуком.

2

Ферязь.

Этот вид кафтана был широким в подоле, до трех метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Благодаря ферязи и родилась поговорка «работать спустя рукава». Ее носили как холодной зимой, так и жарким летом. Летние ферязи были на тонкой подкладке, а зимние — на меху. Шили этот предмет одежды из разных тканей — от парчи и бархата (состоятельные люди) до сермяги и хлопчатобумажных тканей (крестьяне). Богатые люди одевали ферязь на другие кафтаны, а бедные — прямо на рубахи. Бюджетный вариант ферязи завязывался на шнуры, а петлицы его отличались скромностью и не превышали числом 3—5. Эксклюзивные же кафтаны украшались семью дорогими петлицами с кистями, которые могли, как завязываться, так и застегиваться. По краю ферязи обшивались галуном или золотым кружевом.

Куда надевать?

На крупные торжества и официальные приемы, проходящие на открытом воздухе.

3

Опашень.

Чем-то напоминает ферязь, однако опашень менее торжественен. Как правило, он выполнял функцию плаща-пыльника или летнего пальто. Опашень шили из сукна или шерсти без подкладки, без украшений, иногда даже без застежки. Рукава длиною до подола вшивались только сзади. Вся передняя часть проймы и оката рукава обрабатывалась обтачкой или тесьмой, благодаря чему опашень можно было надеть как безрукавку: руки в рукавах от нижнего кафтана просовывались в прорези, а рукава опашеня оставались висеть по бокам или завязывались назад. В холодную погоду они набирались на руки, причем часть рукава могла висеть, защищая кисть и пальцы от холода.

Куда надевать?

Может легко заменить повседневное пальто или плащ.

4

Бекеша.

«Казуальная» версия кафтана с приталенным коротким силуэтом и меховой отделкой. Шилась на меху или на вате с меховым или бархатным воротником. Русские бояре подсмотрели этот кафтан во время обороны Полоцка в 1579 году у воинов венгерской пехоты, которая сражалась на стороне поляков. Собственно само название кафтана происходит от имени их венгерского полководца Каспара Бекеша. Русская армия потеряла Полоцк, однако привезла в Москву пленных и «модных» венгров. С кафтанов «языков» сняли мерки, и в русском гардеробе появился еще один предмет одежды.

Куда надевать?

«Бекеша» может стать повседневной, полуспортивной одеждой, и заменить, например, куртку или пуховик.

5

Зипун.

Облегченная, минималистичная, версия кафтана из домотканого сукна. Никаких украшений и излишеств в виде стоячего воротника зипун не имеет. Зато очень функционален: не стесняет движения. Зипуны носили в основном крестьяне и казаки. Последние даже назвали свой казачий промысел – походом за зипунами. А грабителей с большой дороги называли «зипунниками».

Куда надевать?

Отлично подойдет для работ на даче в прохладную погоду. Также не заменим на рыбалке и охоте.

6

Епанча.

Епанча была создана для непогоды. Это был плащ без рукавов с широким отложным воротником. Шили епанчу из сукна или войлока и пропитывали олифой. Как правило, эту одежду украшали нашивками в пяти местах по два гнезда. Нашивки — поперечные полоски по числу пуговиц. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. Епанча была настолько популярной на Руси, что ее даже можно увидеть на гербе Рязани.

Куда надевать?

Отлично заменит парку и макинтош (плащ, а не тот, который Apple).

7

Головной убор.

Представить себе русского человека XVII века, появившегося на улице без головного убора, невозможно. Это было чудовищным нарушением приличий. В допетровские времена центральным «головным» атрибутом являлся колпак: остроконечной или сферической формы со слегка отстающим околышем — ободком, облегающим голову. Знатные люди ходили в колпаках, шитых из бархата, парчи или шелка и обитых ценным мехом. Простой народ довольствовался войлочными или валяными шапками, которые так и называли «валёнки». В жаркое время или дома русские носили так называемые «тафьи», прикрывающие макушки шапочки, напоминающие тюбетейки. Знатные граждане имели тафьи, расшитые шёлком или золотыми нитями и украшенные драгоценными каменьями.

Куда надевать?

Колпак легко заменит принятые сегодня вязаные шапочки нелепого вида. А тафья вытеснит «чужеродные» бейсболки и прочие «панамы» в летнее время.

Имя Леонида Брежнева сегодня ассоциируется со стабильностью, застоем и анекдотами. Например, такой: «Приехал житель Дальнего Севера из Москвы и рассказывает: «Говорят, в нашей стране всё для человека. И я видел этого человека».

Ордена и медали

Точное количество наград Брежнева до сих является предметом споров. Называют цифры 90, и 109, и даже 200. Несомненно одно — Леонид Ильич награды любил, поэтому и за рубежом ему вручали знаки отличия и присуждали геройские звания.

По этому поводу есть анекдот: «Брежнев после вручения ему очередной звезды:

— Товарищи! Тут поговаривают, что я набрал себе много наград и никогда от них не отказываюсь. Это не так. Например, недавно я отказался от высшей награды государства Мавритания — золотого кольца в нос!»

Среди почетных званий Брежнева есть и такие: «Герой Монгольской Народной Республики», «Герой Кубы», «Герой ГДР», «Герой Труда» (Вьетнам), «Почётный курсант 1-й танковой роты бронетанковой школы Забайкальского военного округа», Почётный ветеран комбината «Красный Чепель» (Венгрия).

Модник

У Брежнева даже было несколько костюмов, к которым крепились дубликаты медалей. Но и для тех случаев, когда награды надевать не требовалось, Брежнев любил хорошо выглядеть. Каракулевая шапка и черное пальто с каракулевым воротником стали символом советской номенклатуры. В моду высшего партийного руководства он же ввёл и солнцезащитные очки. Ильич любил хорошо выглядеть и одевался у личного портного, Александра Игманда. Он шил Брежневу и официальные костюмы, и охотничьи куртки, за что получал не только зарплату, но и в благодарность от генсека — охотничьи трофеи.

Охотник

Страстный охотник, Брежнев прекрасно разбирался в ружьях. Товарищи знали, что хорошее ружье, особенно импортное, — это лучший подарок для Леонида Ильича. Стрелял он отлично, и к концу жизни, когда не смог уже удерживать ружье, доверял стрелять помощникам. Стоя рядом, Брежнев переживал охотничий азарт, наблюдая за ними.

Его главное «охотничье угодье», Завидово, было местом ловли еще в допетровской Руси. По-царски там выглядела и резиденция Брежнева: двухэтажный коттедж был отделан гранитом, мрамором и ценной древесиной. Более 400 военных обслуживали работу этого показательно охотничьего хозяйства,а колбасно-коптильный цех занимался разделкой и переработкой трофеев.

Гурман

Повара обслуживали охотников и на природе. Поскольку участники, благодаря егерям, никогда не оставались без трофеев. Кулинары, как и ответственные за охоту, могли подготовить «коронное» блюдо заранее. Так, однажды за ночь до охоты готовили в духовке кабана, которого уже при «высоких гостях» допекали на костре.

Брежнев уважал уху и сало, мог обсудить рецепты и вспомнить, как в детстве готовили в печи. За здоровьем руководителя страны наблюдали врачи-диетологи, именно по их рекомендациям готовили повара.

В воспоминаниях самого Брежнева есть такой момент: «Веселое присловье матери, которое каждый день звучало у нас за столом, запомнилось на всю жизнь: «Ну, ребятки, поели, а теперь каждую крошку – в ладошку!» Не от скудости и не от скупости родились в народе эти слова. Они воспитывали в детях бережное, я бы сказал, священное отношение к хлебу.Без такого отношения к хлебу насущному не может, я считаю, вырасти достойный, нравственный в полном смысле этого слова человек».

Товарищеский поцелуй

Даже на Берлинской стене Леонид Ильич был запечатлён в момент поцелуя. Среди тех, кто удостоился «тройного Брежнева»(поцелуй в правую и левую щеки и один — в губы ), Ясир Арафат и Джимми Картер, Индира Ганди и Иосип Тито.

Обычай Брежнева целовать руководителей делегации быстро стал известен. Поэтому те, кто хотел избежать такой формы приветствия, должны были заранее придумать обходные манёвры. Так, Фидель Кастро вышел из самолета к Брежневу в сигарой во рту.

Женщины

Поцелуев Ильича удостаивались простые граждане и гражданки. Зная, что он ценит женскую красоту, организаторы встреч подбирали девушек, которые бы приветствовали генсека. Этот «пунктик» учли и американцы. Так получила «тройного Брежнева» учительница хореографии Энни Холлман.

Никто не отрицал его качеств хорошего семьянина и хлебосольного хозяина. Однако о романах генсека, как и любого известного человека, слухи всё же появлялись. Ему приписывались любовные увлечения ещё на фронте. Говорили о его кратковременных связях с простыми горничными, секретарями, «подавальщицами». Но ни одна знаменитость не была замечена в «опасных связях» с Леонидом Ильичом.

Автомобили

Настоящей страстью советского руководителя были всё же не женщины, а хорошие автомобили. Поэтому из Европы и Америки шли в качестве подарков дорогие, иногда сделанные на заказ машины. Брежневу дарили автомобили и Елизавета II, и Ричард Никсон. Леонид Ильич сам прокатил по Москве президента и госсекретаря США.

Однако и советские автомобили пользовались любовью Брежнева. Были в его гараже «Чайки», а на лифтованной «Волге» он ездил на охоту.

Эксклюзивные машины Брежнева до сих пор продолжают появляться на аукционах, а некоторые пережили непростую историю. Например, Крайслер 300 был сожжен мародерами в 1992 году, а Ролс-Ройс, разбитый в аварии, в итоге попал в Рижский музей.

источник

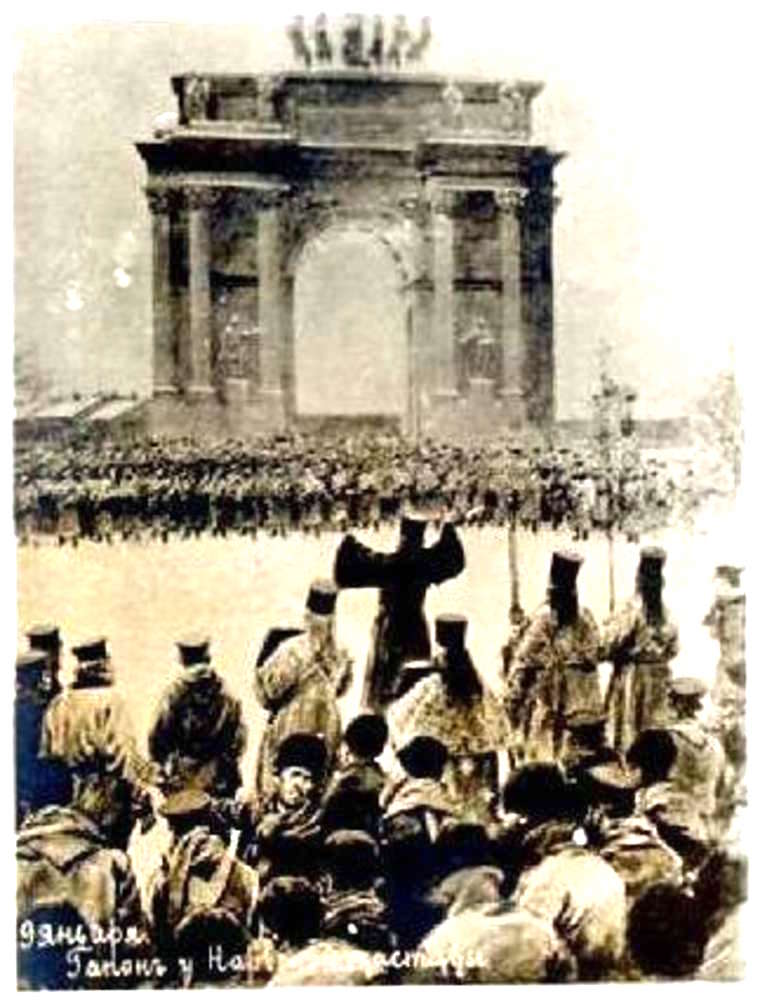

9 января исполняется ровно 111 лет со дня расстрела рабочей демонстрации в Санкт-Петербурге, известного в истории как Кровавое воскресенье. Одним из главных участников этих трагических событий был священник Георгий Гапон, который несправедливо вошел в историю как провокатор и тайный агент полиции.

Двойная игра

Современники знали Георгия Гапона как страстного, непоколебимого революционера, лидера организации «Собрания русских фабрично-заводских рабочих». Согласно историку Феликсу Лурье, «поп Гапон» вел двойную игру: он усыплял бдительность полиции, уверяя ее высшие чины в том, что в «Собрании» нет места революционным идеям, а сам в это время подстрекал рабочих объявить всеобщую забастовку. Благодаря своим связям с полицией, Гапон получил ярлык «провокатор», с которым и вошел в историю. Говорят, Гапон специально вывел народ на Нарвскую заставу, чтобы полиция жестоко подавило восстание.

Действительно, «мирное шествие с хоругвями», организованное Георгием Гапоном, вызывало много вопросов у историков. На что рассчитывали организаторы демонстрации, когда заранее было известно о намерении царя отвергнуть петицию и жестко пресечь беспорядки? Суть «обращения» дошла до Николая II еще 7 января через министра юстиции Муравьева. А уже на следующий день государь приказал арестовать авторов петиции.

Чего же добивался Гапон, когда вел толпу людей на верную смерть? Так ли был важен для него рабочий вопрос или были цели повыше? Вполне возможно, он рассчитывал, что расстрел мирного шествия вызовет народное восстание, во главе которого встанет именно он – Георгий Гапон. Об этом свидетельствуют воспоминания другого революционера Владимира Поссе, который как-то спросил у священника, что бы тот сделал, если бы царь принял петицию. Гапон ответил:

«Я упал бы перед ним на колени и убедил его при мне же написать указ об амнистии всех политических. Мы бы вышли с царём на балкон, я прочёл бы народу указ. Всеобщее ликование. С этого момента я — первый советник царя и фактический правитель России. Ну, а если бы царь не согласился? — Тогда было бы то же, что и при отказе принять делегацию. Всеобщее восстание, и я во главе его».

Кстати, у организаторов «мирного шествия» были расхожие мнения. Например, правая рука, а впоследствии убийца Гапона – Петр Рутенберг готовил покушение на царя, надеясь убить его, когда тот выйдет на балкон Зимнего дворца, чтобы обратиться к народу. Об этом мы узнаем из воспоминаний начальника петербургского охранного отделения Герасимова.

Агент

Еще один вопрос, который остается открытым – был ли Георгий Гапон сотрудником полицейской охранки, двойным агентом. Не секрет, что именно слухи о предательстве Гапона и его доносах на бывших товарищей, в том числе эсеров, стали основной причиной его убийства. Надо сказать, когда были обнародованы архивы, многие исследователи перерыли документы в поисках каких-либо доносов, написанных Георгием. После долгих поисков, один из специалистов по этому вопросу историк С. И. Потолов заявил, что в списках Департамента полиции, как и в других документах нет никаких сведений о тайном агенте Георгии Гапоне, следовательно нет никаких подтверждений этому расхожему мифу. Кроме того, в пользу опровержения этого мнения говорит запрет вербовать в агенты лиц духовного сана, кем был Гапон, несмотря на всю свою общественную деятельность. Сегодня наиболее распространенная версия – что Гапона подставили путем перетасовки документов и специально пущенных слухов.

Нельзя сказать, что он вообще не имел никаких связей с полицией. Он часто использовал последних как финансовый источник, путем передачи некой информации о людях, которых потом сам заранее предупреждал об опасности. Но все деньги Гапон отдавал на нужды рабочих и организаций. Правда, общественность этому зачастую не верила, называя Гапона Иудой и обвиняя в жадности.

Петр Рутенберг, в своей книге, отмечал дороговизну костюма Георгия, когда все остальные его товарищи были одеты в обыкновенные пальто, а Савинков – второй организатор кровавого убийства священника писал, что Георгий в своих желаниях был приземленным человеком – любил роскошь, деньги, женщин.

На фоне такого общего настроения, сведения о том, что по возвращению в Россию после Манифеста 17 октября, Гапон получил 30 тысяч рублей от Витте, сработали как спусковой крючок. Гапон собирался возродить свою прежнюю организацию «Совет», на это и пошли деньги министра финансов. В общем-то, Георгий часто так делал – сначала брал деньги у Департамента полиции, благодаря своим связям, потом тратил на агитацию. Он искренне удивлялся ажиотажу, которые вызвали 30 тысяч: «Вас поразили мои открытые сношения с Витте и согласие голодных рабочих организаций принять от него деньги?»

Негативную реакцию, на самом деле, вызвал еще один пущенный слух – мол, 30 тысяч были переведены на счет некого Рыбницкого, который и есть Гапон. Последней каплей для соратников Георгия стало известие о получении 100 тысяч рублей от Департамента полиции за информацию о террористических замыслах партии эсеров и выдачи властям имени Рутенберга.

«Громкое имя»

Существует гипотеза, что причиной убийства Гапона стали некие документы. Вдова священника говорила, что эти бумаги содержали какое-то известное имя, однако фамилию не назвала. Сам Георгий Гапон незадолго до гибели утверждал, что у него есть компрометирующие данные на неких важных персон. Он даже отдал часть документов своему адвокату Сергею Марголину. Последний умер через два месяца после смерти Гапона при странных обстоятельствах. Его коллеги говорили, что за неделю до кончины, он обмолвился о необходимости обнародовать какие-то бумаги.

Ходили слухи, что «громким именем» был Сергей Витте, министр финансов, который одолжил Гапону 30 тысяч. Но точных подтверждений этому так и не нашлось.

Тень Евно Азефа

Евно Фишелевич Азеф — он же офицер полиции «Раскин», он же один из предводителей эсеров: «Иван Николаевич», «Валентин Кузьмич», «Толстый». В послужном списке этого «суперагента охранки» сдача множества революционеров, в том числе арест и казнь членов летучего боевого отряда партии социалистов-революционеров в феврале 1908 года. Он также предотвратил несколько крупных покушений: нападение на министра внутренних дел Дурново и на самого Николая II.

В тоже время Евно Азев организавал «в роли революционера» несколько террористических актов и убийств. На его совести смерти шефа корпуса жандармов – В. К. Плеве, военного прокурора В.П. Павлова, и даже великого князя Сергея Александровича Романова. Возможно, именно он спланировал и спровоцировал убийство Гапона, как «провокатора», а потом и его адвоката Марголина. Зачем? Чтобы скрыть, свою «двойную», а то и «тройную» личность. Некоторые историки, в том числе и В.К. Агафонов, считают — играя на обе стороны, он был заслан третьей – это был западный агент, которого заслали в Россию разжигать беспорядки.

Азеф познакомился с Гапоном, во время бегства последнего за границу, после Кровавого воскресения. Он позволил ему остановиться на его квартире. Они вместе снарядили яхту «Джон Графтон», которая должна была доставить российским революционерам необходимое оружие для сопротивления. Возможно, живя с Гапоном в одной квартире, Азеф узнал о неком компромате, который попал в руки Георгию.

Убийство

Георгий Гапон был убит 28 марта 1906 года на даче Звержинской в поселке Озерках под Петербургом. Его нашли только через несколько дней с петлей на шее.

Официальный убийца Гапона -ближайший соратник священника Петр Рутенберг — был быстро найден и пойман. Его опознал местный дворник. Петр не отрицал своей причастности, рассказал, как произошло само убийство, и кто еще из рабочих при этом присутствовал. Причиной он назвал продажность и предательство Гапона, его связи с вице-директором Департамента полиции П.И. Рачковским. Но впоследствии историки нашли еще одну «темную тень», стоящую за расправой с Гапоном – это уже известный нам «Толстый», то есть Евно Азеф. Именно он подстроил обвинение Гапона в «двойной игре», чтобы выгородить настоящего тайного агента – себя. В результате, в одно время были убиты двое «подставных» — сначала «народный пророк» Георгий Гапон, а потом провокатор Н. Ю. Татаров, безуспешно пытавшегося открыть глаза руководству эсеров на лицемерную натуру их партийного лидера.

источник

В годы Великой Отечественной войны шестилетняя девочка Ада Занегина написала письмо в газету «Омская правда». Она отдавала деньги, которые собирала на куклу, в Фонд обороны. Чтобы на них построили танк.

«Все для фронта! Всё для Победы!»

Тезис о том, что СССР не был готов к Великой Отечественной войне в дискуссиях часто сталкивается с другим — что Сталин сам хотел развязать войну. Обе точки зрения находят своих сторонников, но то, что советские люди были готовы на все, чтобы эта война закончилась поражением Гитлера, не вызывает сомнений. Мы не говорим сейчас о коллаборационистах и прочих власовцах (процент таких людей был крайне низким, вполне стандартным для любого общества). Речь идет о миллионах простых людей, кто отдавал фронту последнее.

Люди известные тоже, кстати, не стояли в стороне. Михаил Шолохов уже на второй день войны, 23 июня 1941 года отдал в Фонд обороны свою Сталинскую премию (примерно 100 тыс. рублей). Отдал свою и советский композитор Дмитрий Шостакович. На деньги художников и писателей был построен танк КВ «Беспощадный», который дошёл до Берлина. На средства Православной церкви — авиационная эскадрилья и танковая колонна имения Дмитрия Донского.

Но самым беспримерным подтверждением готовности следовать тезису: «Все для фронта! Все для Победы» (был озвучен Иосифом Сталиным 3 июля 1941 года по радио) стала история постройки танка «Малютка».

Письмо в редакцию

25 февраля 1942 года в редакцию газеты «Омская правда» пришло письмо от шестилетней девочки Ады Занегиной. Процитируем его целиком:

«Я Ада Занегина. Мне шесть лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня из города Сычёвка Смоленской области. Я хочу домой. Маленькая я, а знаю, что надо разбить Гитлера и тогда поедем домой. Мама отдала деньги на танк. Я собрала на куклу 122 рубля и 25 копеек. А теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор! Напишите в своей газете всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его «Малютка». Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой. Ада. Моя мама врач, а папа танкист».

Трогательное письмо шестилетней девочки опубликовали. Сразу после этого в редакцию стали приходить письма от других детей, которые собирали деньги (кто на новые сапоги, кто на новое пальтишко), и решили их тоже отдать, чтобы на них построили танк.

«Я хочу вернуться в Киев. Вношу собранные на сапоги деньги — 135 рублей 56 копеек — на строительство танка «Малютка»», — Алик Солодов. 6 лет».

«Мама хотела купить мне новое пальто и накопила 150 рублей. Я поношу старое пальтишко. Тамара Лоскутова».

«Дорогая незнакомая девочка Ада! Мне только пять лет, а я уже год жила без мамы. Я очень хочу домой, потому с радостью даю деньги на постройку нашего танка. Скорей бы наш танк разбил врага. Таня Чистякова».

Письмо от товарища Сталина

Дети писали письма, присылали деньги. Руководители Омского гороно отправили письмо самому Сталину: «Дети-дошкольники, желая помочь героической Красной Армии окончательно разгромить и уничтожить врага, деньги, собранные ими на игрушки, куклы отдают на строительство танка и просят назвать его «Малютка».

Верховный Главнокомандующий прислал ответную благодарственную телеграмму: «Прошу передать дошкольникам города Омска, собравшим на строительство танка «Малютка» 160886 рублей, мой горячий привет и благодарность Красной Армии. Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин».

В отделении Госбанка СССР по Омской области был открыт специальный счёт № 350035, куда переводились собранные средства. В итоге танк Т-60 «Малютка» сошёл со сборочного конвейера Сталинградского завода «Судоверфь» уже весной следующего года.

«Малютка» на фронте

Танк «Малютка» дошёл до Праги. Его командиром долгое время была по-настоящему героическая женщина, сержант 56-й танковой бригады Екатерина Петлюк. Она выжила в Сталинградской битве, была свидетельницей капитуляции Паульса, получила три боевых ордена и 12 медалей Трижды получала ранения. По иронии судьбы её саму, за небольшой рост называли «малюткой». Кстати, через 30 лет Ада Загенина (Адель Воронец) и Екатерина Петлюк встретились.

Мирное поле

Мы так и не узнали бы об этой истории, если бы уже 1970-х «красные следопыты» не нашли в подшивках писем архива Омской правды письма Ады Занегиной. Пионеры Смоленщины, которые также узнали эту историю, решили собирать средства на постройку тракторов.

5 июля 1979 года молодым механизаторам была вручена первая колонна «Малюток» из 15 тракторов МТЗ-80, собранных комсомольцами Минского тракторного завода на средства пионеров и школьников Смоленщины. На кабине каждого трактора было написано: «МАЛЮТКА».

Цифры

До сих пор по поводу истории Ады Занегиной ходят пересуды. Дескать, это не дети отдавали деньги, а родители, что в Фонд обороны чуть ли не силой заставляли всё отдавать.

Приведем цифры: Только военные передали в Фонд обороны 8,4 млрд. рублей. По линии подписки на госзаём в казну поступило 12 млрд.

В общей сложности, государство получило на оборонные цели от граждан СССР почти 35 млрд руб. (средняя зарплата на заводе была — от 500 до 1000 руб.). На эти средства было построено 2500 самолётов, 9 подводных лодок и другая техника.

Контроль за этими деньгами был строжайший.

Бутлегеры – так называли подпольных торговцев спиртным в годы действия в США «сухого закона». «Bootleg» – «сапог- нога», и в нем плоская фляжка…

И хотя появилось это выражение ещё во время гражданской войны в Америке, когда солдаты и Севера, и Конфедерации прятали фляги в голенище, расцвет этого слова пришёлся именно на времена «сухого закона». На какие только безумные ухищрения не шли бутлегеры, чтобы, несмотря за запреты, заработать на слабости американцев к спиртному…

С введением «сухого закона» в США, который действовал в период с 1920 по 1933 годы, появилась особая каста людей – бутлегеры. Их изобретательность поражает даже сегодня.

Фургон с секретом.

Бутлегеры часто использовали обувь с подошвами в виде коровьих копыт, чтобы скрыть свои следы в лесу. Логика изобретения была нехитрой: полицейские и шерифы, которые искали в лесу тайные тропы поставок бутлегеров, попросту не обращали внимания на следы копыт, а пытались найти отпечатки обуви. В 1922 в ныне несуществующей газете «Evening Independent» в городе Санкт — Петербург, штат Флорида была опубликована любопытная история.

Любопытный ливер.

Директором местного подразделения Бюро по контролю за соблюдением сухого закона А. Л. Алленом был обнаружен новый способ того, как скрываются самогонщики, который был назван им «коровьи башмаки». Коровий башмак представляет собой полосу из металла, к которой пристегивается деревянный блок, вырезанный в виде копыта коровы. Человек, который пристегивал к своей обуви эти устройства, оставлял следы, напоминающие коровьи.

Бутлегерская стоянка.

Обнаружено это было случайно — была найдена потерянная пара подобной обуви вблизи Тампы. Оттуда «коровьи башмаки» были отправлены в центральный отдел Бюро по контролю за соблюдением сухого закона. Офицеры Бюро в итоге пришли к мнению, что изобретатель почерпнул свою идею из рассказа о Шерлоке Холмсе, в котором злодей подковал свою лошадь подковами, которые оставляли отпечатки, похожие на копыта коровы.

Коровьи башмаки.

К 1920 году для сокрытия и поставок алкоголя были использованы все мыслимые ухищрения: от муляжей Библии до банок с консервированными фруктами и свиных туш, набитых бутылками с виски. Еще задолго до Пабло Эскобара и его колумбийского картеля, который отправлял кокаин через джунгли по рекам в самодельных подводных лодках, бутлегеры использовали торпеды загруженные вместо взрывчатки виски, которыми они «выстреливали» с канадского берега в сторону американского берега Великих озер.

Алкоголь с Великих озер.

Как-то инспектор Бюро по контролю за соблюдением сухого закона рыбачил на озере Мичиган, когда его внимание привлекли двое мужчин в моторной лодке, которые, казалось, борются с чудовищной рыбой. Сначала он подумал, что рыбаки поймали морскую свинью, но присмотревшись, инспектор понял, что это торпеда. Была запрошена подмога, лодка с торпедой были отбуксированы к берегу, где оказалось, что опасный груз начинен алкоголем.

Торпедоносец.

После того, как поставки алкоголя в США прекратились, взгляды были устремлены на Канаду, где законы, касающиеся алкоголя, были намного более благоприятными. Находящийся рядом с канадской границей Детройт стал настоящим городом-мечтой для бутлегеров во время сухого закона. Особенно пользовались популярностью у нелегальных поставщиков реки Детройт, Сент-Клэр

Голь на выдумки хитра.

Грузы перевозили привязанными к днищу лодок, после чего их переносили по старым подземным туннелям из эллингов к домам недалеко от берега. Использовались даже затонувшие лодки, чтобы скрыть подводные системы доставки, по которым вдоль кабелей буксировали металлические цилиндры, содержащие 50 галлонов выпивки. Один из подводных трубопроводов стал известен как «Виндзорско-Детройтская воронка».

На машинах по льду…

Когда реки и озера замерзали в зимнее время, контрабандисты просто ездили через них на машинах или ехали на коньках по льду, таща за собой сани, заполненные виски. Зачастую образовывались целые караваны, в которых до 75 автомобилей отправлялись в опасное путешествие через замороженное озеро. Автомобили всегда ехали с одной открытой дверью, чтобы водитель мог выбраться наружу, если авто провалится через лед.

Случались провалы.

Когда речь заходит о бутлегерах, чаще всего представляется Аль Капоне и суровые гангстеры. Но на этом заработали себе состояние даже, к примеру, светские львицы.

В эпоху, когда женщины считались нежным полом, они были одними из лучших «алко-бегунов» во время сухого закона. Во-первых, во многих штатах были приняты законы, которые запрещали полиции даже объявлять женщин в розыск, поэтому дамы могли спокойно проносить выпивку под объемистыми пальто и шубами.

Светские львицы — матерые бутлегеры.

Если их ловили, то судьи всегда давали женщинам более слабое наказание, по сравнению с мужчинами, ведь никто не воспринимал слабый пол, как злостных преступников. Конечно, дамы в полной мере пользовались своим «деликатным» положением в обществе и зачастую становились одними из самых значительных бутлегеров.

Пальто и шубы в помощь…

В бутлегерском мире была даже одна женщина, которая неофициально получила прозвище «Королева самогонщиков», — Гертруда «Клео» Литгоу. Она считалась очень похожей на древнеегипетской царицей Клеопатрой, поэтому получила прозвище «Клео». Девушка, осиротевшая в молодом возрасте, устроилась работать к экспортеру спиртных напитков из Лондона незадолго до принятия сухого закона.

Королева самогонщиков.

Довольно скоро она контролировала весь бизнес по поставке рома с Багамских островов, и часто сама ездила с пресловутыми «алко-бегунами», чтобы охранять груз своего спиртного. Биография Клео считалась примером для всех начинающих бутлегеров.

Источник:

Предлагаем вашему вниманию шесть психологических феноменов, которые помогут вам не только понять, почему люди повторяют одни и те же глупости каждый день, но и самим стать рациональнее.

Эффект Прэтфелла. Если вы несовершенны, люди будут любить вас больше.

Когда мы хотим произвести на кого-то впечатление, то неизбежно выпячиваем наружу лучшие стороны своей личности. Оказывается, совершенно зря: исследования показывают, что демонстрация своей уязвимости и слабости, напротив, повышает уровень эмпатии к нам со стороны других людей. Чем больше у вас некритичных недостатков, тем лучше к вам будут относиться люди.

Профессор, который выступает перед аудиторией и заметно волнуется, кажется слушателям умнее того, кто выступает предельно уверенно. Стесняться и делать глупости во время первого знакомства — проверенный, хотя и не очевидный способ понравиться своему потенциальному партнеру.

Эффект Пигмалиона. Большие ожидания увеличивают производительность.

Психолог Роберт Розенталь проводил IQ-тесты в школах, а затем сообщал учителям заведомо ложные результаты исследований. Те дети, у которых IQ был выше, чем у остальных, якобы, показывали «средние» результаты. А те, кто реально показал средний результат, были представлены учителям как обладатели лучших мозгов. Что неизменно происходило впоследствии?

Те ученики, которых учителя считали более умными, начинали лучше учиться. Происходит это потому, что ожидания учителей от этих учеников были выше, чем от остальных. Растущее давление на школьников заставляло их лучше учиться. Выводы, сделанные Розенталем, характерны не только для образования. «Ваши ожидания создают вашу реальность», — заключает он.

В общем, если вы хотите добиться в жизни чего-то значимого, вам придется ставить перед собой заведомо нереальные цели и переоценивать свою способность к их выполнению. И это сработает. Кроме того, ученым известно, что те лидеры, которые требуют от своих подчиненных нереальных результатов, в результате добиваются от команды куда большей отдачи, чем те, кто ставит только «реальные цели».

Парадокс выбора. Чем больше у нас опций на выбор, тем меньше мы довольны принятым решением.

Логически кажется, что чем больше перед нами вариантов выбора, тем лучше. Магазины с большим ассортиментом нравятся нам больше мелких лавочек. Когда предложений по поводу развития карьеры много, нам кажется, что мы обязательно сделаем хороший выбор.

Но психологи Марк Леппер и Шина Айенгар доказали, что это не так. Исследователи в рамках эксперимента предлагали одной группе гурманов, зашедших в супермаркет, выбрать бесплатно один из шести разных видов джемов, другим — один из 24. Результаты исследования показали, что 30% людей, которые выбирали из шести вариантов, остались довольны своим выбором. Из тех, кому пришлось выбирать одну банку подарочного джема из 24, довольными остались только 3%.

Феномен выявил психолог Барри Шварц. Для того, чтобы ощущение того, что все идет правильно, не покидало вас, он советует искусственно ограничивать количество опций. Это, кстати, объясняет, почему пользователи техники Apple довольны ею больше, чем пользователи гаджетов другой марки. Или почему те, кто ходит за продуктами в небольшие продуктовые киоски, чувствуют себя более удовлетворенными, чем посетители огромных гипермаркетов.

Эффект свидетеля. Чем больше людей вокруг нуждающегося в помощи, тем меньше вероятности, что ему кто-то поможет.

Этот эффект давным-давно хорошо иллюстрирует притча о добром самаритянине. Это объясняет также множество трагических событий в нашей истории.

Если кто-то из людей на улице попал в беду и нуждается в помощи, то у него куда больше шансов получить ее, если рядом проходит один человек, чем если рядом — толпа людей. Если кто-то кричит о помощи, а рядом находится огромное количество людей, то каждый из них предпочтет игнорировать мольбы о помощи, потому что «помогут другие». Если же мольба о помощи будет обращена к конкретному человеку на пустынной улице, то шансов на то, что на нее откликнутся, в разы больше. Это, кстати, объясняет, бездушность и холодность больших мегаполисов.

Если вы попали в трудную ситуацию и нуждаетесь в помощи, то обращайтесь не сразу ко всем, кто может помочь, а адресно, персонально к кому-то. Проще говоря, лучше кричать не «Помогите хоть кто-нибудь!», а «Мужчина в сером пальто, спасите меня!».

Spotlight Effect. Люди, чья голова постоянно забита размышлениями, не замечают очевидных вещей.

Большинство людей в данный момент времени заняты какими-то серьезными размышлениями. Когда они находятся в обществе, но погружены в свои мысли, то не замечают даже очевидных вещей, доказали ученые из Корнельского университета.

Если говорить проще, то совершенно плевать, как вы выглядите, если вы собираетесь в офис или университет. Большинство людей просто не обратит внимания на ваш внешний вид. В центре внимания вы оказываетесь гораздо реже, чем думаете. А потому можно перестать беспокоиться о внешних атрибутах жизни. Не покупайте дорогой автомобиль или смартфон, чтобы «порисоваться» перед коллегами: вам может казаться иначе, но большинству из них вообще плевать, чем вы там владеете. Они заняты своими проблемами.

Эффект фокусировки. Люди переоценивают значимость вещей и явлений, о которых размышляют.

«Ничто в жизни не имеет такого большого значения, как вам кажется». Дэвид Канеман

Насколько велика разница в ежедневном настроении между человеком, который зарабатывает $20 тыс. в год и человеком, который зарабатывает 4000 грн в месяц? Почти никакой. То есть она есть, но она минимальна. Станете ли вы счастливее, если проведете остаток жизни в доме на море? Едва ли. Строго говоря, жители Калифорнии, где больше 300 солнечных дней в году, ничуть не счастливее жителей Нью-Йорка или Чикаго.

Этим эффектом, кстати, активно пользуются маркетологи. Они убеждают вас, что покупка того или иного товара сделает вас счастливее. Но вряд ли они сдержат свое обещание.

Для борьбы с этим психологическим эффектом вам придется усвоить одну простую аксиому: ничто не будет столь же важным через год или даже через неделю, как вам кажется сегодня. Относитесь к жизни и ее неурядицам легче и проще. И, да, смиритесь с тем, что люди просто не умеют прогнозировать будущее. Поэтому будет лучше, если вы перестанете вообще строить сколько-нибудь долгосрочные планы.

источник

Владимир Путин, говоря недавно об Украине и НАТО, заявил: он не хочет, чтобы «альянс хозяйничал у его забора». А если «альянс» заменить, собственно, на НАТО, что получится? НАТО хозяйничал? Хозяйничало? Или даже хозяйничала? Мы составили памятку для тех, кто путается в роде аббревиатур.

1. НАТО. Род иноязычной аббревиатуры определяется по опорному слову в русской расшифровке, однако в некоторых случаях на родовую принадлежность может оказывать влияние внешний фонетический облик слова. Например, аббревиатура НАТО используется как существительное мужского рода (в результате влияния сочетания со словами альянс, блок, договор), женского рода (по опорному слову организация) и среднего рода (по фонетическому облику, ср. с другими словами на -О: пальто, метро, кино).

2. МИД. Тут логика главного слова не работает. Попробуйте сказать: «МИД заявило». Вряд ли кто-то хоть раз произносил эти слова именно в таком сочетании. МИД похож на существительное мужского рода — стол, стул, круг — поэтому и изменяется, как это существительное: от МИДа, в МИДе и так далее. В словарях МИД как аббревиатура мужского рода зафиксирован очень давно.

3. ЦИК. А вот тут не все так однозначно. Во многих изданиях можно увидеть заголовки типа «ЦИК заявилА, что…» В словарях аббревиатуры ЦИК нет — есть «Центральная избирательная комиссия». Действительно, слово «комиссия» тут ключевое. Значит, ЦИК может быть аббревиатурой женского рода. С другой стороны, действует правило морфологического облика, как с МИДом. ЦИК тоже похож на существительное мужского рода. И чаще всего употребляется именно так: «ЦИК подсчитал». Однако колебания сохраняются, и однозначного ответа нет.

4. МКАД. Еще одно слово, которое медленно дрейфует от женского рода (автодорога) к мужскому (МКАДа, МКАДом). Справочная служба Грамоты.ру советует употреблять эту аббревиатуру по-разному, в зависимости от стиля. Если он разговорный, то лучше говорить «загруженный МКАД», а если официальный, то «загруженная».

5. ГЛОНАСС. А здесь ситуация обратная. ГЛОНАСС — женского рода, потому что это система. На существительное мужского рода эта аббревиатура тоже похожа, как и МКАД, но употребляется она гораздо реже, а потому в сторону «более разговорного» мужского рода движения тут почти нет.

6. ГАИ/ГИБДД. Эти аббревиатуры — женского рода. И там, и там ключевое слово — «инспекция». Очень часто эти слова ошибочно приписывают к среднему роду и пишут: «ГАИ предупредилО…»

7. ЕГЭ. Очень похоже на несклоняемое существительное среднего рода, но на самом деле род тут мужской — экзамен. «Прошел ЕГЭ по математике» — только так, разночтений нет.

8. ТАСС. Недавно стало известно, что это агентство убирает из названия первую часть — ИТАР — и будет называться просто «ТАСС». А теперь вспомним название «ТАСС уполномочен заявить». Тут ТАСС употребляется как аббревиатура мужского рода, хотя ключевое слово «агентство». Действительно, в словарях ТАСС как слово мужского рода фигурирует очень давно. И разночтений тут нет: эта аббревиатура давно и бесповоротно стала «мужской».

9. РАН. Ключевое слово — «академия». Словари фиксируют только один род — женский.

10. СНГ. Интересный случай: одни словари (например, Большой толковый) обозначают это сокращение как аббревиатуру мужского рода, другие — как аббревиатуру среднего рода. Средний диктует ключевое слово «содружество». А мужской — подразумеваемое слово «союз». Более корректен первый вариант.

Автор текста Ксения Туркова.

источник

В годы Великой Отечественной войны шестилетняя девочка Ада Занегина написала письмо в газету «Омская правда». Она отдавала деньги, которые собирала на куклу, в Фонд обороны. Чтобы на них построили танк.

«Все для фронта! Всё для Победы!»

Тезис о том, что СССР не был готов к Великой Отечественной войне в дискуссиях часто сталкивается с другим — что Сталин сам хотел развязать войну. Обе точки зрения находят своих сторонников, но то, что советские люди были готовы на все, чтобы эта война закончилась поражением Гитлера, не вызывает сомнений. Мы не говорим сейчас о коллаборационистах и прочих власовцах (процент таких людей был крайне низким, вполне стандартным для любого общества). Речь идет о миллионах простых людей, кто отдавал фронту последнее.

Люди известные тоже, кстати, не стояли в стороне. Михаил Шолохов уже на второй день войны, 23 июня 1941 года отдал в Фонд обороны свою Сталинскую премию (примерно 100 тыс. рублей). Отдал свою и советский композитор Дмитрий Шостакович. На деньги художников и писателей был построен танк КВ «Беспощадный», который дошёл до Берлина. На средства Православной церкви — авиационная эскадрилья и танковая колонна имения Дмитрия Донского.

Но самым беспримерным подтверждением готовности следовать тезису: «Все для фронта! Все для Победы» (был озвучен Иосифом Сталиным 3 июля 1941 года по радио) стала история постройки танка «Малютка».

Письмо в редакцию

25 февраля 1942 года в редакцию газеты «Омская правда» пришло письмо от шестилетней девочки Ады Занегиной. Процитируем его целиком:

«Я Ада Занегина. Мне шесть лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня из города Сычёвка Смоленской области. Я хочу домой. Маленькая я, а знаю, что надо разбить Гитлера и тогда поедем домой. Мама отдала деньги на танк. Я собрала на куклу 122 рубля и 25 копеек. А теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор! Напишите в своей газете всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его «Малютка». Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой. Ада. Моя мама врач, а папа танкист».

Трогательное письмо шестилетней девочки опубликовали. Сразу после этого в редакцию стали приходить письма от других детей, которые собирали деньги (кто на новые сапоги, кто на новое пальтишко), и решили их тоже отдать, чтобы на них построили танк.

«Я хочу вернуться в Киев. Вношу собранные на сапоги деньги — 135 рублей 56 копеек — на строительство танка «Малютка»», — Алик Солодов. 6 лет».

«Мама хотела купить мне новое пальто и накопила 150 рублей. Я поношу старое пальтишко. Тамара Лоскутова».

«Дорогая незнакомая девочка Ада! Мне только пять лет, а я уже год жила без мамы. Я очень хочу домой, потому с радостью даю деньги на постройку нашего танка. Скорей бы наш танк разбил врага. Таня Чистякова».

Письмо от товарища Сталина

Дети писали письма, присылали деньги. Руководители Омского гороно отправили письмо самому Сталину: «Дети-дошкольники, желая помочь героической Красной Армии окончательно разгромить и уничтожить врага, деньги, собранные ими на игрушки, куклы отдают на строительство танка и просят назвать его «Малютка».

Верховный Главнокомандующий прислал ответную благодарственную телеграмму: «Прошу передать дошкольникам города Омска, собравшим на строительство танка «Малютка» 160886 рублей, мой горячий привет и благодарность Красной Армии. Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин».

В отделении Госбанка СССР по Омской области был открыт специальный счёт № 350035, куда переводились собранные средства. В итоге танк Т-60 «Малютка» сошёл со сборочного конвейера Сталинградского завода «Судоверфь» уже весной следующего года.

«Малютка» на фронте

Танк «Малютка» дошёл до Праги. Его командиром долгое время была по-настоящему героическая женщина, сержант 56-й танковой бригады Екатерина Петлюк. Она выжила в Сталинградской битве, была свидетельницей капитуляции Паульса, получила три боевых ордена и 12 медалей Трижды получала ранения. По иронии судьбы её саму, за небольшой рост называли «малюткой». Кстати, через 30 лет Ада Загенина (Адель Воронец) и Екатерина Петлюк встретились.

Мирное поле

Мы так и не узнали бы об этой истории, если бы уже 1970-х «красные следопыты» не нашли в подшивках писем архива Омской правды письма Ады Занегиной. Пионеры Смоленщины, которые также узнали эту историю, решили собирать средства на постройку тракторов.

5 июля 1979 года молодым механизаторам была вручена первая колонна «Малюток» из 15 тракторов МТЗ-80, собранных комсомольцами Минского тракторного завода на средства пионеров и школьников Смоленщины. На кабине каждого трактора было написано: «МАЛЮТКА».

Цифры

До сих пор по поводу истории Ады Занегиной ходят пересуды. Дескать, это не дети отдавали деньги, а родители, что в Фонд обороны чуть ли не силой заставляли всё отдавать.

Приведем цифры: Только военные передали в Фонд обороны 8,4 млрд. рублей. По линии подписки на госзаём в казну поступило 12 млрд.

В общей сложности, государство получило на оборонные цели от граждан СССР почти 35 млрд руб. (средняя зарплата на заводе была — от 500 до 1000 руб.). На эти средства было построено 2500 самолётов, 9 подводных лодок и другая техника.

Контроль за этими деньгами был строжайший.

источник