Монголия

От ридикюля до самаритянина: лучшие высказывания М.Тэтчер

Фото ИТАР-ТАССФото ИТАР-ТАСС

Статьи по теме:

- Сюжет: Уход Железной леди: смерть Маргарет Тэтчер

- Умерла Маргарет Тэтчер

- Химия тяжелых металлов: биография Маргарет Тэтчер

- М.Горбачев: Тэтчер была большим политиком и ярким человеком

В Лондоне 8 апреля 2013г. скончалась Маргарет Тэтчер — знаменитая Железная леди и, пожалуй, самый известный премьер-министр Великобритании после Уинстона Черчилля. Лидеру консерваторов, которая на протяжении 11 лет «лечила» экономику Соединенного Королевства и сдерживала натиск местных «несогласных», было 87 лет. Она оставила после себя термин «тэтчеризм» и немало афоризмов. РБК предлагает читателям вспомнить самые яркие высказывания М.Тэтчер.

Я исключительно терпелива при условии, что в конце концов выйдет по-моему.

Все мужчины слабы, а слабее всех джентльмены.

90% наших забот касается того, что никогда не случится.

«Маркс и Спенсер» победили Маркса и Энгельса.

Я останусь до тех пор, пока не устану. А пока Британия во мне нуждается, я никогда не устану.

Сегодня у женщин есть много возможностей проявить себя. Некоторые из нас даже управляют странами. Но, говоря откровенно, нам больше идет ридикюль, чем штык.

Лечить застарелые британские болезни социализмом — это как лечить лейкемию пиявками.

Петух, может быть, хорошо кукарекает, но яйца все-таки несет курица.

Чтобы выиграть сражение, его иногда приходится давать дважды.

Европа создана историей, Америка — философией.

Без экономической свободы никакой другой свободы быть не может.

Консенсус — это то, во что никто не верит и против чего никто не возражает.

Неважно, сколько болтают мои министры, лишь бы они делали то, что я говорю.

Если вы не хотите ехать в этом поезде, то неважно, быстро он идет или медленно.

Вовсе не обязательно соглашаться с собеседником, чтобы найти с ним общий язык (о первой встрече с М.Горбачевым).

Мир без ядерного оружия был бы менее стабильным и гораздо более опасным для всех нас.

Никто бы и не вспомнил о «добром самаритянине», если бы у него были только благие намерения. У него также были деньги.

Если те, кто меня критикует, увидели бы, как я шагаю по волнам Темзы, они сказали бы: это только потому, что она не умеет плавать.

Сульде (сульдэ) – так именовали «духа», «жизненную силу» или «штандарт» идеологии в древних монгольских верованиях, связывая с ними жизненный и духовный потенциал человека.

Основа, воплощенная в штандартах

Это был языческий доисламкий тотем, воплощенный в знамени чингизидов. Ознаменованный великим даром, дух-хранитель (сульде) благоволил совершать жестокие ритуалы – под его именем приносили кровавые жертвы. Дух-сульде Чингисхана являл собой составную часть культа самого великого монгольского правителя. Ритуал поклонения Чингису учредил его внук Хабибулай-каан. У Чингиса имелось два знамени, белое и черное сульде, которым поклонялись монгольские воины. Возможно, Хар (черный) и Цагаан (белый) в прошлом были реальными приближенными Чингисхана, которые остались в истории под вымышленными именами.

У монголов священным считалось все, что связано с лошадьми, их постоянными спутниками в походах и быту. Поэтому и сульде-знамена они изготавливали из грив жеребцов, соответственно, белых и черных – на копья привязывались длинные кисти волос. Белое сульде имело 9 компонентов (это число также особо почиталось монголами и было у них священным) – по центру устанавливалось главное знамя, восемь знамен поменьше окружали его, образуя четырехугольник. На специальных святилищах монголы совершали жертвоприношения сульде, в отдельных случаях, чтобы вызвать дух Чингиса, в жертву приносились люди.

Невидим и невоплощаем

Существуют и иные трактовки образа монгольского священного духа сульде – как великого и свирепого бога войны, помогающего чингизидам побеждать в их многочисленных войнах. Согласно преданиям, Чингисхан всюду брал с собой молочно белого черноглазого жеребца, ни разу не ходившего под седлом. Жеребец был чем то вроде талисмана на удачу. За конем ухаживали шаманы.

Бога Сульде вышивали на пятиугольных монгольских знаменах, он изображался всадником со свирепой физиономией. Для чингизидов достаточно было такого воплощения своего божества. В отличие от славян-язычников, монголы не изготавливали истуканы, которым впоследствии следовало поклоняться. Они считали, что Сульде есть бесплотный дух, и потому видимым быть по определению не может.

Посредниками между Сульде и людьми выступали шаманы, транслирующие волю духа. Сульде был весьма кровожадным божеством – при очередной победе чингизидов надо было приносить многочисленные кровавые жертвы. К примеру, когда монголы пленили несколько русских князей и военачальников в битве на Калке, их, принеся в жертву Сульде, задавили досками.

источник

Сульде (сульдэ) – так именовали «духа», «жизненную силу» или «штандарт» идеологии в древних монгольских верованиях, связывая с ними жизненный и духовный потенциал человека.

Основа, воплощенная в штандартах

Это был языческий доисламкий тотем, воплощенный в знамени чингизидов. Ознаменованный великим даром, дух-хранитель (сульде) благоволил совершать жестокие ритуалы – под его именем приносили кровавые жертвы. Дух-сульде Чингисхана являл собой составную часть культа самого великого монгольского правителя. Ритуал поклонения Чингису учредил его внук Хабибулай-каан. У Чингиса имелось два знамени, белое и черное сульде, которым поклонялись монгольские воины. Возможно, Хар (черный) и Цагаан (белый) в прошлом были реальными приближенными Чингисхана, которые остались в истории под вымышленными именами.

У монголов священным считалось все, что связано с лошадьми, их постоянными спутниками в походах и быту. Поэтому и сульде-знамена они изготавливали из грив жеребцов, соответственно, белых и черных – на копья привязывались длинные кисти волос. Белое сульде имело 9 компонентов (это число также особо почиталось монголами и было у них священным) – по центру устанавливалось главное знамя, восемь знамен поменьше окружали его, образуя четырехугольник. На специальных святилищах монголы совершали жертвоприношения сульде, в отдельных случаях, чтобы вызвать дух Чингиса, в жертву приносились люди.

Невидим и невоплощаем

Существуют и иные трактовки образа монгольского священного духа сульде – как великого и свирепого бога войны, помогающего чингизидам побеждать в их многочисленных войнах. Согласно преданиям, Чингисхан всюду брал с собой молочно белого черноглазого жеребца, ни разу не ходившего под седлом. Жеребец был чем то вроде талисмана на удачу. За конем ухаживали шаманы.

Бога Сульде вышивали на пятиугольных монгольских знаменах, он изображался всадником со свирепой физиономией. Для чингизидов достаточно было такого воплощения своего божества. В отличие от славян-язычников, монголы не изготавливали истуканы, которым впоследствии следовало поклоняться. Они считали, что Сульде есть бесплотный дух, и потому видимым быть по определению не может.

Посредниками между Сульде и людьми выступали шаманы, транслирующие волю духа. Сульде был весьма кровожадным божеством – при очередной победе чингизидов надо было приносить многочисленные кровавые жертвы. К примеру, когда монголы пленили несколько русских князей и военачальников в битве на Калке, их, принеся в жертву Сульде, задавили досками.

источник

Сегодня трудно представить, как кочевавшие в Центральной Азии монгольские племена во главе с Чингисханом смогли покорить многие высокоразвитые города и страны и создать могущественную империю. Но она действительно существовала, а её история хранит множество темных тайн.

1. Убийство

Реванш с Белгутеем.

Настоящее имя Чингисхана — Темуджин. Свое первое убийство он совершил уже в 14 лет. Сводный брат Темуджина, Бегтер, частенько издевался над ним и его младшим братом. И однажды братья подкараулили Бегтера и изрешетили стрелами до смерти. С тех пор Темуджин стал считать убийство самым действенным методом решения проблем. Однажды известный борец Бури оскорбил младшего брата Темуджина Белгутея.

Придя к власти, Чингисхан вызвал Бури на матч – реванш с Белгутеем. Бури очень испугался и не стал сопротивляться, решив, что для него будет лучше проиграть схватку. Но Чингисхан презирал трусов. И по его команде Белгутей особым приемом сломал сопернику позвоночник, после чего беспомощного Бури бросили одного умирать на улице.

2. Пытки и казни

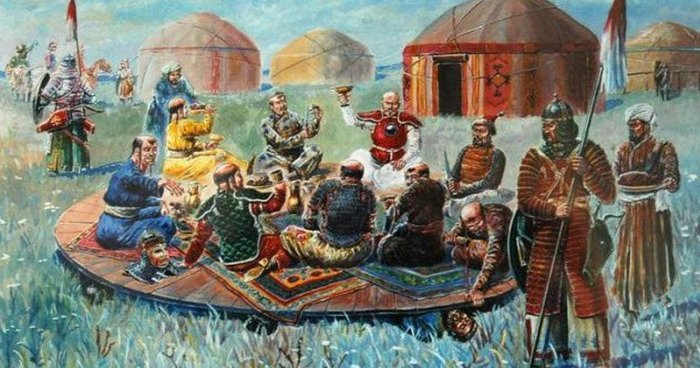

Пир победителей при Калке.

Применение пыток не приветствовалось в империи, но они все же имели место и были очень жестокими. Так хан Гуюк, заподозрив одну из придворных, Фатиму, в убийстве своего его брата, вначале подверг ее пыткам, а затем ей зашили все, что можно на теле, обернули войлоком и сбросили в реку.

У монголов всегда существовало табу на кровопролитие для знатных особ, но они находили иные способы жестокой расправы с такими людьми. Одного халифа из Багдада завернули в ковер и бросили под копыта мчащегося табуна лошадей. А после победы над русскими у реки Калки пленных князей накрыли деревянными половицами и пировали на них, пока те не умерли.

3. Интриги

Шаман Теб Тенгри.

При монгольском дворе также процветали интриги, и он напоминал собою змеиный клубок. Во время правления Чингисхана шаман Теб Тенгри начал плести интриги против братьев Хана, для того, чтобы отстранить их от власти. Сначала он оклеветал Касара. Чингисхан поверил шаману и чуть было не казнил брата, но этому помешала мать.

Спустя некоторое время Касар умер собственной смертью, и шаман взялся за другого брата-наследника, Тэмуге. На этот раз брата спасла от смерти жена Чингисхана, Борте. А мужа она предупредила, что шаман скоро доберется и до него. После этого Чингисхан, используя свою излюбленную уловку, организовал соревнования по борьбе, в которых шаману сломали позвоночник и выкинули на улицу.

4. Положение женщин

Ботохой-тархун.

Хотя некоторые монгольские женщины и добились высокого положения в обществе, большинство их было бесправны. Женщины зависели от мужчин и должны были им полностью подчиняться. У монгольской степной знати было принято создавать гаремы с десятками жен. Кроме того, от порабощенных народов монголы часто вместо дани привозили себе в наложницы молодых девушек.

Однажды, пытаясь набрать себе жен среди женщин одного из бурятских лесных племен хори-туматов, монголы столкнулись с сопротивлением, возмущенные хори-туматы подняли восстание. В то время вождем этого племени была женщина, Ботохой-тархун. Ей удалось соблазнить одного из генералов Чингисхана и заманить в засаду его войско. Однако в дальнейшем восстание было подавлено, Ботохой-тархун захватили в плен и отдали одному из монгольских солдат.

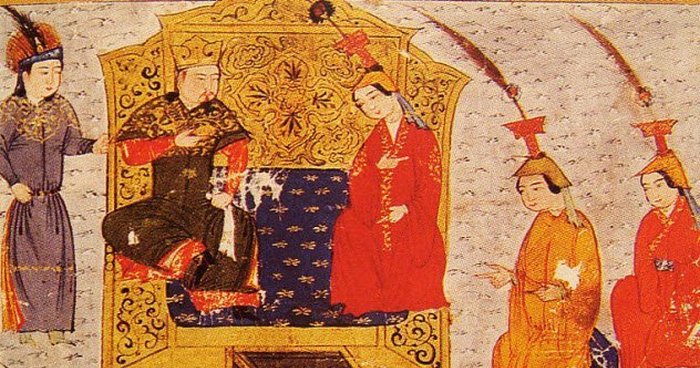

Дальнейшая ее судьба неизвестна. Но некоторым женщинам удалось извлечь из такой ситуации пользу. После завоевания меркитов, сыну Чингисхана досталась в жены их принцесса Дорегене, которая вскоре возвысилась над остальными его женами и после смерти мужа около пяти лет управляла империей.

5. Создание и разрушение империи

Борте.

В 1178 году Темуджин женился на Борте, но вскоре после свадьбы ее похитили соплеменники меркиты. Темуджин пришел в ярость, собрал небольшое войско, напал на меркитов и освободил свою жену. В этом сражении он снискал репутацию отважного воина, после чего и началось его восхождение от Темуджина к Чингисхану. Вскоре выяснилось, что спасенная Борте беременна, но непонятно от кого – то ли от мужа, то ли от одного из насильников.

Когда родился мальчик, которого назвали Джучи, Чингисхан принял его и растил как родного сына. Но слухи расползались. И когда в конце жизни Чингисхан решил назначить своим преемником старшего сына Джучи, Чагатай, второй по старшинству сын, возразил отцу, считая, что приоритет должен иметь он, а не “меркидский выродок”.

Между братьями произошла неприятная ссора. Тогда Чингисхан назначил своим наследником третьего сына Угэдэя, что в дальнейшем послужило причиной непрекращающихся многолетних разборок между братьями, завершившихся распадом Великой Империи.

6. Религиозный фанатизм

Великий Хан.

Правящая элита Монголии считала себя носителями высшей божественной миссии, и оправдывала этим кошмарную резню, сопровождающую их походы. Завоевав Бухару, Чингисхан с кафедры проповедника вещал напуганным жителям, что он послан им в качестве наказания за все те грехи, которые они совершили.

Много лет спустя внук Чингисхана Гуюк в письме Папе Римскому Инносенту IV написал, что все захваченные земли даны монголам по божьему благословению и тот, кто не согласен с этим, будет считаться врагом империи. Другой его внук, хан Монгк, в письме королю Франции утверждал, что на небесах единственным и вечным повелителем является бог, а на земле — Чингисхан.

7. План по уничтожению китайцев

Елюй Чуцай.

Монголы всегда старались селиться на открытых равнинах, где было достаточно корма для их коней. И перед тем, как выступить в поход на новые земли, вначале туда отправляли специальные отряды, которые сжигали практически все на этих территориях. Через некоторое время, к моменту основного наступления, опустошенные земли успевали зарасти травой, и могли использоваться в качестве пастбищ.

Взбешенный неудачными попытками завоевать Китай, хан Угэдэй разработал план, который состоял в массовом истреблении всех китайских крестьян, проживающих на севере страны, и дальнейшем превращении их земель в сплошное пастбище.

К счастью, советнику Елюй Чуцаю удалось отговорить Угэдэя от этой идеи. Он объяснил, что лучше обложить крестьян налогом, что позволит получить постоянный источник доходов для финансирования армии. Угэдэй прислушался к его советам и больше к своему плану по истреблению китайцев никогда не возвращался.

8. Пьянство

Чингисхан.

Бедные монгольские скотоводы-кочевники главным образом употребляли перебродившее молоко кобылиц, в котором алкоголя было совсем мало. Однако после походов Чингисхана в империю неиссякаемым потоком потекли дары и дань от покоренных народов, многие монголы стали жить в роскоши и веселье, В неограниченных количествах имелись разные алкогольные напитки.

И уже в конце жизни Чингисхана, пьянство стало серьезной проблемой, коснувшейся и семьи самого Великого Хана. Два его сына, Толуй и Угэдэй, спились и умерли. После их смерти еще один сын, Чагатай, опасаясь, что и его постигнет та же участь, приказал слугам строго следить за тем, чтобы он не пил много.

Особенно серьезно от алкоголизма страдал Угэдэй, который почти постоянно был пьян, и даже важные решения принимал, находясь в таком состоянии. Проблема усугублялась еще и тем, что его жена, Дорегене, не препятствовала его пьянству, поскольку могла в это время почувствовать себя правительницей.

9. Гражданская война

Закат Монгольской Империи.

Во времена правления Гуюка в империи лишь чудом не вспыхнула гражданская война. На одном из банкетов Гуюк сильно поссорился с сыном Джучи, Батыем. И когда Батый впоследствии отказался воздать Гуюку подобающие почести в честь его восхождения на трон, они и вовсе возненавидели друг друга. Армия Гуюка выступила на завоевание русских княжеств, которые контролировал Батый. Однако во время этого похода Гуюк умер, и война на этот раз не случилась.

Но случилась позже. Когда умер правитель хан Монгк, его братья в своей борьбе за власть все же развязали в стране войну между кланами, в результате которой к власти опять вернулись потомки Угэдэя и Чагатая. Проигравшие кланы Джучи и Хулагу, брата Монгка, переселились на запад, где создали два независимых государства, Золотую Орду и Иль-ханат. Так наступил закат Монгольской Империи.

10. Большая чистка

Угэдэй.

По завещанию Чингисхана трон перешел к Угэдэю. Но он вскоре умер от пьянства, и началась борьба за власть, которую вначале на пять лет захватила вдова Угэдэя, Дорегене. Впоследствии в результате ее хитроумных интриг на трон взошел ее сын, Гуюк. Но будучи несогласным с матерью, пытавшейся оставить власть себе, он расправился с ней и ее советниками.

Спустя два года умер и Гуюк, в борьбу за власть вступили потомки сыновей Джучи и Толуя, которые привели к власти сына Толуя, Монгка. Кланы Чагатая и Угэдэя попытались свергнуть Монгка. Но, узнав об этом, Монгк провел в стране массовую чистку. Министры, зачинщики перевороты, были казнены, все сторонники Угэдэя и Гуюка схвачены. По всей стране проходили показательные судебные процессы.

Источник:

Покорив к началу 1240-х годов огромное пространство от Японского моря до Дуная, монголы вплотную подошли к центральной Европе. Они готовы были идти и дальше, но их продвижение неожиданно остановилось.

Сначала на Север

Первый западный поход монголов был осуществлен еще при жизни Чингисхана. Его венчает победа над объединенным русско-половецким войском в битве при Калке в 1223 году. Но последующее поражение ослабленной монгольской армии от Волжской Булгарии на некоторое время откладывает экспансию империи на Запад.

В 1227 году Великий хан умирает, но дело его продолжает жить. У персидского историка Рашид-ад-Дина мы встречаем такие слова: «во исполнение указа, данного Чингисханом на имя Джучи (старшего сына), поручил завоевание Северных стран членам его дома».

С 1234 года третий сын Чингисхана Угэдэй тщательно планирует новый поход, а в 1236 году на Запад выдвигается огромная армия по некоторым подсчетам достигающая 150 тысяч человек.

Во главе ее стоит Батый (Бату), но реальное командование поручается одному из лучших монгольских полководцев – Субэдею.

Как только реки оказываются скованными льдом, монгольская конница начинает свое движение в сторону русских городов. Один за другим капитулируют Рязань, Суздаль, Ростов, Москва, Ярославль. Дольше других держится Козельск, но и ему суждено пасть под натиском несметных азиатских полчищ.

В Европу через Киев

Чингисхан планировал взять один из богатейших и красивейших городов Руси еще в 1223 году. Что не удалось Великому хану, получилось у его сыновей. Киев осадили в сентябре 1240 года, но только в декабре защитники города дрогнули. После покорения Киевского княжества уже ничто не сдерживало монгольскую армию от нашествия на Европу.

Формальной целью похода в Европу была Венгрия, а задачей – уничтожение половецкого хана Котяна, скрывающегося там со своей ордой. Как утверждает летописец, Батый «в тридцатый раз» предлагал венгерскому королю Беле IV изгнать из своих земель разбитых монголами половцев, но всякий раз отчаянный монарх игнорировал это предложение.

По мнению некоторых современных историков, погоня за половецким ханом и подтолкнула Батыя и Субэдея к решению покорения Европы или, по крайней мере, некоторой ее части.

Впрочем, средневековый хронист Ивон Нарбоннский приписывал монголам гораздо более обширные планы:

«Они измышляют, что покидают родину то для того, чтобы перенести к себе царей-волхвов, чьими мощами славится Кёльн; то, чтобы положить предел жадности и гордыне римлян, которые в древности их угнетали; то, чтобы покорить только варварские и гиперборейские народы; то из страха перед тевтонами, дабы смирить их; то, чтобы научиться у галлов военному делу; то, чтобы захватить плодородные земли, которые могут прокормить их множество; то из-за паломничества к святому Якову, конечный пункт которого — Галисия».

«Дьяволы из преисподней»

Основные удары ордынских войск в Европе пришлись на Польшу и Венгрию. В дни Вербной недели 1241 года «дьяволы из преисподней» (так называли монголов европейцы) практически одновременно оказываются у стен Кракова и Будапешта.

Интересно, что победить сильные европейские армии монголам помогла тактика, успешно испробованная в битве при Калке.

Отступающие монгольские войска постепенно заманивали атакующую сторону глубоко в тыл, растягивая ее и разделяя на части. Как только наступал подходящий момент – основные монгольские силы уничтожали разрозненные отряды. Немаловажную роль в победах Орды сыграл «презренный лук», столь недооцениваемый европейскими армиями.

Так было практически полностью уничтожено 100-тысячное венгерско-хорватское войско, а также частично истреблен цвет польско-немецкого рыцарства. Теперь казалось, уже ничто не спасет Европу от монгольского завоевания.

Иссякающие силы

Попавший в плен к Батыю киевский тысячник Дмитра предупреждал хана о переходе через Галицко-Волынские земли: «не задерживайся в земле этой долго, время тебе на угров уже идти. Если же медлить будешь, земля сильная, соберутся на тебя и не пустят тебя в землю свою».

Карпаты войскам Батыя удалось пройти практически безболезненно, но прав был плененный воевода в другом. Действовать постепенно теряющим свои силы монголам в столь далеких и чуждых им землях нужно было крайне быстро.

По оценке российского историка С. Смирнова Русь во время западного похода Батыя могла выставить до 600 тысяч ополченцев и профессиональных воинов. Но решившее воевать в одиночку каждое из противостоящих нашествию княжеств пало.

То же самое касалось и европейских армий, которые многократно превосходя по численности войска Батыя, не смогли в нужный момент консолидироваться.

Но к лету 1241 года Европа начала просыпаться. Король Германии и император Священной Римской империи Фридрих II в своей энциклике воззвал «открыть глаза духовные и телесные» и «стать оплотом христианства против свирепого неприятеля».

Однако сами немцы противостоять монголам не спешили, так как в это время конфликтующий с папством Фридрих II повел свою армию на Рим.

Тем не менее, воззвание немецкого короля было услышано. К осени монголы неоднократно пытались преодолеть плацдарм на южном берегу Дуная и перенести военные действия на территорию Священной Римской империи, но все неудачно. В 8 милях от Вены, встретившись с объединенным чешско-австрийским войском, они были вынуждены отступить назад.

Суровые земли

Фото — Bibliothèque nationale de France

По мнению большинства отечественных историков, монгольское войско основательно ослабило свои ресурсы при захвате русских земель: его ряды поредели примерно на треть, а поэтому к завоеванию Западной Европы оно оказалось не готово. Но были и другие факторы.

Еще в начале 1238 года при попытке захватить Великий Новгород войска Батыя были остановлены на подступах к городу отнюдь не сильным противником, а весенней распутицей – монгольская конница основательно вязла в заболоченной местности. Но природа спасла не только купеческую столицу Руси, но и многие города восточной Европы.

Непроходимые леса, широкие реки и горные хребты зачастую ставили монголов в сложное положение, вынуждая совершать утомительные многокилометровые обходные маневры. Куда подевалась небывалая скорость передвижения по степному бездорожью! Люди и кони серьезно уставали, и более того – голодали, не получая длительное время достаточного количества пищи.

Смерть за смертью

Несмотря на серьезные проблемы, с наступлением декабрьских морозов монгольская армия всерьез собиралась продвигаться вглубь Европы. Но случилось непредвиденное: 11 декабря 1241 года умер хан Угэдэй, что открывало прямой путь к ордынскому престолу Гуюку – непримиримому врагу Батыя. Военачальник повернул основные силы домой.

Между Батыем и Гуюком начинается борьба за власть, закончившаяся смертью (или гибелью) последнего в 1248 году. Недолго правил и Батый, почив в 1255 году, также быстро из жизни ушли (вероятно, отравленные) Сартак и Улагчи. Нового хана Берке в наступившее смутное время больше заботит стабильность власти и спокойствие внутри империи.

Накануне Европу захлестнула «черная смерть» – чума, которая по караванным путям добралась и до Золотой Орды. Монголам будет еще долго не до Европы. Их более поздние западные походы уже не будут иметь такого размаха, какой они приобрели при Батые.

источник

Продолжаем путешествие в волшебный мир Альберта Кана.

Очередная часть его великой коллекции посвящена Монголии, которую фотограф Стафан Пассе посетил в 1913 гг.

Напомню, что независимость (внешней) Монголии от Китая была провозглашена только в конце 1911 г. Богдо-гэгэн VIII, буддийский лидер страны, 29 декабря был возведён в Богдо-ханы, стал теократическим правителем нового государства. Под руководством русских военных советников была создана 20-тысячная монгольская армия. 3 ноября 1912 г. в Урге было подписано монгольско-российское соглашение, обозначавшее признание Монголии отдельной страной с одновременным установлением над ней российского протектората. Однако уже 5 ноября 1913 г. Россия признала сюзеренитет Китая над Монголией при сохранении за последней прав автономии.

Таким образом, Стефан Пассе запечатлел Монголию в тот момент, когда она была (по крайней мере, в широком смысле) частью Российской империи. При этом страна продолжала оставаться настоящим заповедником дремучего феодализма, «парком тимурского периода». И всё здесь было диковинным для европейца.

В журнале National Geographic этот снимок был опубликован с подписью: «монгольская женщина, приговорённая к голодной смерти»:

Хотя этот ящик мог использоваться просто как переносная тюрьма, известная у кочевых народов.

«Два солдата казака в Урге», 1913 г. — представители ограниченного контингента, наглядный символ российского протектората:

Самый лучший снимок — охотник в окрестностях Урги, 1913:

Экипаж Стефана Пассе между Кяхтой и Ургой (видны флаги Франции и России):

Столица Монголии Урга (ныне Улан-Батор) 23 июдя 1913 г.:

Урга в 1913:

Улочка в Урге:

Храм в Урге:

Ступы монашеского квартала Гандан в Урге:

Лама около ступы:

Ламы у Желтого дворца:

Замужняя женщина в Урге:

Триумфальные ворота Желтого дворца в Урге:

Badamdorj в окрестностях Желтого дворца, Урга, 1913:

Юрты монголов:

Поселение кочевников во Внутренней Монголии. Китай, 1912 (снимок из предыдущей экспедиции в Китай):

Два всадника-бурята в Троицкосавске (уездный город Забайкальской области, в 4 верстах от китайской границы):

В 1921 г. в Монголии начнутся совсем другие времена.

источник