Мебель

Президент Турции Тайип Эрдоган нанесет официальный визит в Сербию 9-11 октября, сообщила пресс-служба турецкого лидера в субботу.

«Президент Тайип Эрдоган по окончанию визита на Украину посетит 9-11 октября с официальным визитом Сербию по приглашению ее президента Александра Вучича. Во время визита будут подписаны различные соглашения с целью углубления двухсторонних отношений, пройдет турецко-сербский деловой форум», — говорится в сообщении пресс-службы Эрдогана.

Отмечается, что турецкий лидер проведет переговоры с Вучичем и председателем парламента Сербии Майей Гойкович, а также посетит город Нови-Пазар.

Лихие 90-е годы в России развязали руки криминальному бизнесу. Бандиты не чурались ничего: будь-то торговля наркотиками, рэкет или убийство. Ведь на кону стояли баснословные деньги.

Кто во что горазд

Бандитизм в России расцвел еще в перестроечное время, однако, советские ОПГ были заметно скованы в своих действиях, занимаясь большей частью «крышеванием» подпольных предпринимателей, грабежом прохожих или кражами социального имущества. В тоже время именно эти группировки стали почвой, взрастившей безжалостных и циничных преступников девяностых. Кто-то из них ляжет в землю, а кто-то выбьется в авторитеты, занимая кресло чиновника, или являясь акционером крупной компании.

Но все же большинство участников ОПГ кормили себя и свои семьи более традиционными способами: «крышеванием», отмыванием денег, мошенничеством, рэкетом, грабежами, сутенерством, заказными убийствами. Ведь и с такого рода бизнеса можно было получать немалые доходы.

Так, «волговская» преступная группировка, одна из крупнейших в стране, созданная уроженцами Тольятти, занималась перепродажей краденых деталей с местного автозавода «ВАЗ». Со временем под контролем ОПГ оказались половина отгрузки автомобилей предприятия и десятки дилерских компаний, с чего «волговские» имели доход свыше 400 млн. долларов в год.

Не менее масштабной была криминальная деятельность «солнцевской» ОПГ. Ей принадлежал авторынок «Солнцево», треть развлекательных заведений округа, а также услуги такси во Внуково, Шереметьево-2 и на Киевском вокзале. Одним из источников получения прибыли «солнцевских» был и рынок Горбушка, который они делили с «измайловскими». С одного продавца бандиты получали от 300 до 1000 долларов в месяц.

Низы

Каждая преступная группировка имела строгую иерархию, от которой зависело перераспределение доходов. В низу преступной цепочки обычно находилась молодежная банда. Ее «пешки» – это старшеклассники 15–16 лет («мальцы»), собиравшие дань со своих сверстников или младших школьников. Это были или поборы за «крышу», или элементарный грабеж. Ежемесячные «взносы» от каждого школьника в пересчете на современные деньги составляли от 200 до 500 рублей. Себе «мальцы» почти ничего не оставляли, основную сумму они передавали вверх по иерархической цепочке.

Следующим звеном ОПГ были «пацаны», чей возраст колебался от 16 до 25 лет. Это была ударная сила банд, выполнявшая поручения «старших», начиная от «крышевания» школьников и охранных функций, заканчивая торговлей легкой наркотой и уличными побоищами за территорию. Нередко им доверяли участвовать в рэкете и убийствах. Исходя из слов бывшего участника Бауманской группировки (Москва), один «пацан» ежемесячно приносил ОПГ в районе 4-5 тысяч рублей в перерасчете на нынешние деньги. У каждой даже небольшой группировки таких поставщиков было от сотни до тысячи.

Выше «пацанов» находились «бригадиры», контролирующие и координирующие деятельность молодежных банд. Их возраст, как правило, составлял от 22 до 30 лет. Именно они решали кого «крышевать», где грабить и сколько тот или другой член банды будет платить в «общак». В подчинении у «бригадиров» находилось от 50 до 400 «пацанов». Главари молодежных банд аккумулировали все поступающие средства, себе они оставляли не более 7%, остальное передавали наверх.

Верхи

Основу верхней части ОПГ составляли так называемые «бойцы». Они уже не перечисляли деньги в «общак», а находились на содержании у криминальных «авторитетов». В перерасчете на современные цены в месяц они зарабатывали от 70 до 200 тысяч рублей. Дополнительный доход «бойцы» имели с награбленного имущества: машины, элитная мебель, импортная техника, драгоценности.

Сердцевиной преступных группировок являлась группа из 30-50 человек, которых можно назвать «менеджерами». Именно он занимались планированием всех операций и руководством «бойцов». Нередко «менеджеров» можно было встретить в совете директоров «крышуемых» фирм. По современным меркам их доход составлял 600-800 тысяч рублей в месяц.

Главари банд – «авторитеты» старались держаться в тени. В одной ОПГ их число не превышало 5-7 человек. Как правило, они принимали коллегиальные решения, касавшиеся жизненно важных вопросов деятельности группировки. В карманы «авторитетов» ежемесячно могло попадать до нескольких миллионов долларов, но и платили они за это дорогую цену, так как являлись главной мишенью для конкурирующих банд.

Статьи дохода

Криминальные группировки 90-х зачастую имели несколько главных статей дохода. Первая – это «общак»: средства, которые приносили младшие члены банды. В месяц «набегало» порядка 200 – 800 тысяч долларов. «Общак» преимущественно складывался благодаря средствам, полученным в результате выручки от мелкого вымогательства, кражи или угона автомобиля.

Вторая статья пополнения криминального бюджета – это, как правило, плановые мероприятия ОПГ: рэкет малого и среднего бизнеса, участие в приватизации и акционировании заводов, заказные убийства и ограбления банков. Все это приносило банде от 2 до 5 миллионов долларов в месяц.

Третий источник поступления средств – проституция, торговля наркотиками, оружием и азартные игры. Ежемесячно эта статья дохода давала от 3 до 9 миллионов долларов. Нужно заметить, что сутенерство было не в чести у преступных сообществ. «Позорным» делом занимались или мелкие ОПГ, или те, кто оказался на мели.

Последняя и самая жирная статья дохода – это участие верхушки ОПГ в легальном бизнесе в качестве инвесторов или акционеров, в том числе и создание собственного дела. Чаще всего это рынки, магазины, автосалоны и казино. Размер дохода здесь зависел от масштаба предприятия и мог достигать нескольких десятков миллионов долларов в месяц.

Убийство по найму

Отдельной статьей дохода можно назвать заказные убийства, или, как именует их подполковник уголовного розыска МВД России Игорь Шутов, убийства, совершенные по найму. Чаще всего, по словам, сотрудника МВД, убивали из-за машин, квартир и денег на счету. Однако громкие заказные убийства, как правило, своей целью ставили запугивание или месть.

Расценки за убийство по найму был самые разные. Так, киллер казанской группировки «Жилка» Алексей Снежинский рассказывал, как к нему обратились «некие серьезные люди», и предложили за 10 тысяч долларов организовать убийство условного «Саши-бандита». Сам Снежинский выступал в качестве организатора убийства, взяв себе 8 тысяч долларов, исполнителю заплатив 2 тысячи. По словам киллера, за более серьезное дело можно было запросить до 50 тысяч долларов.

В Москве, по заявлениям бывших членов ОПГ, за убийство были самые высокие расценки – в среднем 25 тысяч долларов. Заказать известную «медийную» фигуру стоило гораздо дороже. Так следствие установило, что только аванс за убийство журналистки Анны Политковской (правда, оно было совершено после эпохи 90-х) обошелся заказчику в 150 тысяч долларов.

источник

Гений и сумасшествие – близнецы-братья. Исторические примеры прекрасно иллюстрируют подобное утверждение.

Врубель

Каждый, кто видит врубелевского Демона, не может оставаться равнодушным: могучее тело с заломленными руками, трогательное и прекрасное лицо с глазами, наполненными чудовищной тоской. Несмотря на то, что это полотно было написано задолго до трагических событий в жизни Врубеля, оно передает весь накал эмоций и переживаний, которые преследовали художника в конце жизни.

В 1899 году скончался отец Врубеля, к которому художник был сильно привязан. Знакомые стали замечать странности в поведении Михаила Александровича: он перестал прислушиваться к мнению окружающих его друзей, демонстрируя своё превосходство и считая лишь свои заявления истинно верными. Через два года у Врубеля родился сын. Мальчик появился на свет с «заячьей губой» — этот врожденный дефект произвел на художника тягостное впечатление. В то время, когда посетители выставки любовались «Демоном поверженным», Врубель уже находился в одной из психиатрических лечебниц Москвы. У художника обнаружили сухотку спинного мозга – неизлечимую болезнь, которая грозила сумасшествием. Прогнозы врачей вскоре начали сбываться. Состояние Врубеля настолько ухудшается, что к нему не пускают даже сестру и жену. Именно в этот период к художнику приходят мысли о собственной никчемности, он считает себя ни на что не годным. Врубель поправляется, но ненадолго – умирает его сын. После этого Врубель превращается в постоянного обитателя психических клиник. В конце жизни художник слепнет и в 1910 году умирает в больнице от воспаления легких, которое он намеренно получает от долгого стояния у открытой форточки в самые морозные дни.

Гоголь

Автор «Мертвых душ» страдал шизофренией, которая обострялась периодическими приступами психоза. Николая Васильевича Гоголя мучили звуковые и визуальные галлюцинации. Он часто пребывал в состоянии апатии, порой не реагировал на внешние раздражители – во время работы он мог не заметить грозившую ему смертельную опасность. Состояния заторможенности чередовались с крайней активностью и возбуждением. Нередко его преследовала клаустрофобия. Особенно обострились психические расстройства Гоголя после смерти сестры близкого друга писателя Екатерины Хомяковой. Он начал отказываться от еды, постоянно ссылаясь на недомогание и слабость – врачи обнаружили у писателя не смертельную болезнь, а всего лишь кишечное расстройство. Февральской ночью 1852 года Гоголь сжег свои рукописи, сославшись потом на происки дьявола. Состояние писателя стало резко ухудшаться. Он перестал принимать пищу. 21 февраля Гоголь умер от истощения. Причины его смерти до сих пор точно не установлены – одни гипотезы говорят об отравлении ртутью, другие – о самоубийстве. Однако версия с намеренным доведением до летального исхода вполне обоснована, если учесть тот факт, что сам Гоголь считал, будто в его теле все органы смещены, а желудок и вовсе расположен «вверх дном». Подобное утверждение на фоне развития шизофрении вполне могло привести к трагическим последствиям.

Иван Грозный

Правление Ивана Грозного можно условно разделить на два этапа: эпоху реформ и эпоху расправ. Окончание первого этапа совпало с кончиной любимой жены царя Анастасии. После ее смерти в 1560 году царь стал нелюдимым и подозрительным. Существует версия, что царь считал, будто жена была отравлена князьями. Через четыре года произошло событие из ряда вон выходящее: царь покинул Москву, отказался от царского венца и обосновался в Александровской слободе. Правда, вскоре царя уговорили «отменить» решение «об уходе в отставку». Иван Грозный согласился, но при одном условии – он будет править так, как ему заблагорассудится. Однако Александровской слободы Иван Грозный не покинул: он выставил заградительные кордоны, облачился в монашеские одежды, сутки напролет проводил за чтением Евангелия. Церковные службы чередовались в его жизни с пытками и казнями врагов. Иноземные гости не раз замечали, с каким сияющим лицом переходил царь из застенков в церковь и обратно. Расправы царя были не только беспощадны, часто они носили извращенно-глумливый оттенок. Из всех бывших приближенных он признавал только палача Малюту Скуратова. Современная наука считает, что Иван Грозный страдал сильнейшим психическим расстройством, причиной которого, возможно, стала новомодная в те времена в Старом свете болезнь – сифилис. В пользу этой версии говорит тот факт, что в комнате самодержца на огне всегда стоял чугунок, наполненный ртутью – единственным в то время известным средством против венерической болезни. Впрочем, пары ртути приводили к пароксизмам сознания, проще говоря, к судорогам и припадкам.

Есенин

Первой о сумасшествии Сергея Есенина заговорила на весь мир известная американская балерина Айседора Дункан. Она же возила поэта по американским, французским и немецким психиатрам. Увы, лечение не дало результатов. Как утверждают исследователи жизни творчества Есенина, Сергей Александрович действительно страдал маниакально-депрессивными психозами. Он был одержим манией преследования, внезапные вспышки ярости и неадекватное поведение сменялись состоянием покоя и умиротворения. О есенинских дебошах слагали легенды, якобы, его даже выдворяли из США «за кухонные склоки и драки». Он крушил мебель, бил посуду и зеркала, оскорблял любого, кто попадался под горячую руку. Его болезнь развивалась на почве наследственного алкоголизма. За несколько дней до смерти Есенин жаловался на огромную усталость и называл себя «конченным человеком». Он словно искал свою смерть, постоянно повторяя, что ему чертовски всё надоело. Причем подобная усталость обнаруживалась у него в раннем возрасте, уже в 16 лет он писал, что не знает, жить ему или нет. По официальной версии поэт повесился на трубе парового отопления в гостинице Англетер в Санкт-Петербурге. Интересная статистика: в 339 стихах поэт 400 раз упоминает смерть, конец жизни или рифмует похоронную атрибутику.

Хрущев

В Никите Сергеевиче Хрущеве словно жило два человека: один был искренним, добрым, даже чуточку наивным, второй – агрессивным, невежественным, бескультурным и экстравагантным. За его речами порой было сложно уследить, настолько они были полны только ему понятных каламбуров. Он говорил очень много, практически каждую неделю давал пространные интервью. Мог моментально утратить контроль над собой и прийти в ярость. Кремлевские врачи диагностировали у Хрущева маниакально-депрессивный психоз, до этого момента только жена Нина Петровна наблюдала, как за чрезмерной веселостью и жизнерадостностью мужа приходит меланхолия. Его маниакальный юмор обычно никого не забавлял. Он мог в одно мгновение перейти от язвительного сарказма к яростной злобе. К 60-м годам он уже не принадлежал себе. Его мысли начали часто путаться, он стал видеть в каждом врага. Он позволял себе резкие и унизительные высказывания по тем вопросам, в которых абсолютно не разбирался. Он стал одержим идеями — если им овладевала какая-то мысль, он доводил воплощение затеи до абсурда. Вспомним хотя бы его желание сделать кукурузу сельскохозяйственной культурой номер один. Встречавшиеся с Хрущевым иностранцы сыпали нелестными оценками в адрес его несдержанности, а порой и просто заявляли, что Хрущев сошел с ума. В последние годы он практически свел на нет круг общения, замкнулся, действовал без чьих-либо советов или помощи, при этом ответственность за свои ошибки всегда перекладывал на плечи других.

Рахманинов

Великий композитор, дирижер и пианист Сергей Рахманинов был очень скромным, замкнутым и отрешенным от всего мирского человеком. Сегодня, возможно, медицина поставила бы ему диагноз – аутизм. Ранимая душа Рахманинова прошла через огромные потрясения и потери. Его семья разорилась, и они были вынуждены жить у родственников в Петербурге. Старшая и любимейшая сестра Елена умерла от лейкемии, младшая София – от дефтерита, отец ушел из семьи, а мать под тяжестью навалившихся на нее испытаний замкнулась и ушла в себя. В 1900 году Рахманинов тяжело заболевает, ему кажется, что музыка, которую он дарит людям, вовсе им не нужна. Родные, наблюдая за терзаниями композитора, начали опасаться за его рассудок. Дружеские беседы с психиатром Николаем Далем сделали своё дело: постепенно Рахманинов возвращается к нормальной жизни, начинает снова писать музыку. Еще одни ударом становится для композитора смерть Чехова, с которым Рахманинов был очень дружен. Именно с этого момента он чувствует всю полноту своего одиночества, и от этой мысли ему не удается избавиться до конца своих дней. Эмигрировав в Америку в 1917 году, Рахманинов перестает сочинять (он напишет несколько произведений незадолго до смерти). Получая огромные гонорары, он продолжает вести скромный и уединенный образ жизни, не принимает приглашения на банкеты, отказывается от чествований. Тяжело переживает всё, что происходит в России: войны, репрессии, голод, разруху. Сергей Васильевич Рахманинов скончался 28 марта 1943 года от рака в Беверли-Хилз.

Лермонтов

Михаил Юрьевич Лермонтов родился с целым букетом наследственных и приобретенных болезней: золотухой, рахитизмом, повышенной нервозностью. Его дед покончил жизнь самоубийством (отравился), а мать передала сыну необычайную нервозность. Отец был вспыльчивым, жестоким самодуром, он кутил до одури, проигрывался в карты и отличался «легкомыслием в поведении». Уже в раннем детстве мальчик демонстрировал шизофреничность своей натуры: жестокость удивительным образом сочеталась в нем с чрезвычайной добротой и обостренным чувством справедливости. Он испытывал страсть к разрушению, был крайне раздражителен, капризен, упрям. Мысль о самоубийстве посещала его с ранних лет. Замкнутость, необщительность, а главное пренебрежение к людям отталкивало от него окружающих. Общение поэта происходило внутри него самого, он обладал горячей фантазией, которую реализовывал в своих произведениях. Шизоидная психопатия Лермонтова была настолько ярко выражена, что ее замечали не только специалисты. Еще одним фактом, который повлиял на замкнутость поэта, была его некрасивость, которая почти исчезла с возрастом, но оставила неизгладимый отпечаток в душе. Одаренный блестящими способностями и незаурядным умом Лермонтов слишком часто направлял эти качества, чтобы высмеивать окружающих – количество его врагов увеличивалось со стремительной скоростью. К тому же сам Лермонтов был крайне влюбчив, однако женщинам подобные типажи – злые и надменные – просто не могли нравиться. Это чрезвычайно оскорбляло самолюбие поэта. В итоге он был застрелен добрым и сердечным человеком, которого он довел своими насмешками и клеветой практически до безумия.

Невозвращенцами в советское время называли тех, кто путем нелегальной эмиграции покидал навсегда свою родину. Их действия приравнивались к предательству. Судебные решения выносились заочно. Имущество подлежало конфискации, родственники отправлялись в лагеря.

Расстрел через 24 часа

Бегство за границу в 20-х годах приобрело такой большой размах, что власти были вынуждены задуматься: в качестве главной превентивной меры был издан закон «Об объявлении вне закона должностных лиц – граждан Союза ССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в Союз ССР». Согласно новому закону: «Объявление вне закона влечет за собой: конфискацию всего имущества осужденного; расстрел осужденного через 24 часа после удостоверения его личности. Все подобные дела рассматриваются Верховным Судом СССР. Имена объявленных вне закона подлежат сообщению всем исполкомам и органам ГПУ».

Брали то, что смогли унести

Бежавшие люди брали с собой лишь самое ценное, то, что могли унести в руках. Практически вся домашняя обстановка – посуда, предметы обихода, наборы мебели – оставалась в пустых квартирах. Их сначала описывали сотрудники НКВД, а потом сюда вселялись новые жильцы, которым, нередко, доставались богатое убранство покинутых домов. Большинство невозвращенцев принадлежало к касте политической или научной элиты, которая даже в годы Гражданской войны не отказывала себе в мирских удовольствиях.

«Комиссионки» — центр торговли

Нередко вещи сдавались на реализацию в комиссионные магазины, которые стали открываться в городах с большим размахом. Причем особо ценные вещи раскупались практически мгновенно: в СССР переживали товарный кризис, возник дефицит на хорошие вещи, которые уже не выпускались, в конце 20-х годов по статистике на душу населения выпускалось всего лишь полботинка. В «комиссионку» приносили на реализацию свою вещи не только обычные жители, но и приближенные сотрудники НКВД. Впрочем, они напрямую сбытом таких вещей не занимались: это было запрещено делать под страхом увольнения и уголовного преследования. Но члены их семей могли реализовывать вещи. Об этом написала Председателю СНК СССР Вячеславу Молотову и Прокурору СССР Андрею Вышинскому возмущенная творящимся безобразием гражданка Зайцева. В своем письме она вынуждена была обратиться к высшим должностным лицам СССР и рассказать, что покупала втридорога продукты питания своим детям у спекулянток- жен милиционеров, которые под прикрытием своих мужей наживались на бедственном положении простого народа. Сотрудники милиции снабжались по нормам, приравненным к рабочим пайкам, им этого явно не хватало. Однако такие письма были единичными и не могли переломить общую тенденцию: в СССР стремились заполучить в государственный арсенал как можно больше ценных вещей. Было создано Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами – фонд Торгсин, куда также поступало имущество невозвращенцев.

Агенты магазинов

Черный рынок и комиссионные магазины получали немало ценных вещей, оставленных невозвращенцами. Директора «комиссионок» имели разветвленную сеть агентов, которые получали за свою информацию о ценном товаре определенный процент прибыли: цены в магазинах были вдвое выше, чем в обычных.

Партийная комиссия выявила миллионы

В 1935 году Комиссия партийного контроля направила в Совет народных комиссаров СССР «Докладную записку о широком использовании частником комиссионных магазинов», где, в частности, упоминались фамилии граждан, которые сдавали на реализацию огромное количество ценных вещей, ранее встречавшихся у лиц, незаконно покинувших страну.Главный доход «комиссионкам» приносили продажи так называемой «стильной мебели», которую оставляли невозвращенцы. В докладной записке указывалось, что владельцы магазинов изначально оценивали поступающую мебель по заведомо низкой цене, а потом перепродавали, разницу положив в себе в карман: один из руководителей Кабардино-Балкарии накупил себе мебели на 300 000 рублей, а две комиссионки Ленпромторга смогли продать мебели на 800 000 рублей. Это были баснословные суммы для того времени. Немало ценных вещей досталось так называемой группам «А» и «Б», куда входила по решению Наркомснаба партийная элита из числа руководителей – так стали появляться особые распределительные фонды. Некоторые квартиры напоминали музейные фонды.

В ответе — все

К 1929 году власти задумались: а почему никто не сообщает правоохранительным органам о злостном намерении покинуть страну? Была введена новая статья, предусматривающая уголовную ответственность членов семей, которые вовремя не сообщили о намерении своего родственника незаконно покинуть территорию Советского Союза. Семьи невозвращенцев признавались за уголовный элемент и направлялись в специальные поселения, как правило, в Сибирь. Несмотря, что такие поселения не входили в систему ГУЛАГа, жители не могли покинуть это место, они подчинялись особому режиму работы. Попасть на такое поселение считалось большим везением: в большинстве случаев семьи невозвращенцев карали жестко, применяя уголовные статьи, по которым несчастные люди отправлялись в исправительно- трудовые лагеря. Так показывали тем, кто скрылся «за бугром» и пребывал в благополучии всю меру их моральной ответственности за проступки перед родиной и членами своих семей.

источник

У каждого человека есть свои психологические комплексы. Есть они и у целых народов, являясь чертами национального характера. А какие комплексы приписывают русским?

Комплекс неполноценности

Как правило, оказавшись за границей, мы стесняемся говорить, что по национальности русские… Почему? Потому что думаем, что русских нигде не любят.

Вообще-то комплекс неполноценности, осознание себя ущербными, хуже других, возник, вероятно, еще во времена Петра I. Именно тогда нам стали внушать, какое передовое все европейское. Все, что шло из Германии, Франции, Голландии – было хорошо, а все наше никуда не годилось… Если хотели получить что-то качественное, то выписывали это из-за границы. Хотя и на Руси были прекрасные, уникальные мастера, настоящие умельцы…

После революции все еще больше усугубилось. Ценность человеческой жизни уменьшилась. Народ обнищал. У большинства россиян не было доступа к материальному изобилию, для западных стран являвшемуся нормой. Советские граждане мечтали об импортной технике, одежде, парфюме. То, что производила отечественная промышленность, не могло конкурировать с иностранным. Да и сейчас мало что в этом плане изменилось. Например, россияне охотно покупают иномарки, но кто на Западе купит наши отечественные «Жигули»?! Хотя в России уже давно производят и вполне конкурентоспособные продукты, одежду и мебель, все равно традиционно все импортное считается лучшим.

Мы знаем, что Россия – великая страна, и нас удручает низкий, по нашему мнению, уровень жизни. Хотя, если разобраться, у населения западных стран куча своих проблем, и зарплаты там не такие уж высокие при их уровне цен, и тоже полно бедных…

Еще один нюанс: мы уверены, что за границей плохо к нам относятся, считают грубыми, тупыми, неотесанными и вообще никчемными… И всячески пытаемся доказать, что это не так. Именно поэтому русские за рубежом порой ведут себя так агрессивно, шумят, «качают права»: мы пытаемся заставить себя уважать.

Комплекс «неулыбчивости»

Русских часто идентифицируют по замкнутому, хмурому и неулыбчивому выражению лица. Нам кажется, что излишняя приветливость – это не что иное, как неискренность, притворство. Нам претят «фальшивые» улыбки американцев. Поэтому мы склонны улыбаться только своим близким, друзьям и знакомым, но вряд ли улыбнемся незнакомцу, который попросил нас показать дорогу.

Комплекс недоверчивости

Иностранец без колебаний одолжит вам свой мобильник или зарядное устройство для ноутбука. А вот русский сделает это далеко не всегда. Потому что русские не доверяют даже соотечественникам: всем известно, что в России полно воров и мошенников. Хотя на самом деле они есть везде. Даже если риск обмана минимален, на всякий случай лучше отказать, если к тебе обращаются с просьбой о каком-нибудь «материальном» одолжении.

Комплекс несвободы

В эпоху железного занавеса об Америке, например, говорили: «свободная страна». Хотя тот, кто бывал в США, прекрасно знает, сколько там всяких правил и ограничений, которые нам и не снились, ощущение «несвободы» прочно в нас въелось. Мы настолько привыкли, что нас никуда «не пущают» и не дают просимого, что даже не пытаемся просить и куда-то прорываться напрямую, а вместо этого ищем обходные пути – например, стремимся дать взятку или решить проблему путем связей, что большинству иностранцев даже в голову бы никогда не пришло.

У русских принято также оперировать понятиями «удобно» и «неудобно». Тот же американец без колебаний попросит воды или спросит, где уборная, а у нас о таких людях говорят, что они «без комплексов»… Мы любим говорить намеками, а не открыто, что очень удивляет иностранцев. И из-за этого имеем обычно массу проблем. Даже обратиться с просьбой к незнакомому человеку многим кажется «неудобным», а если кто-то защищает свои интересы, это чаще всего воспринимается как наглость, некая аномалия, не свойственная нормальному русскому человеку. Ведь именно в России родилась поговорка о том, что «нахальство – второе счастье».

В общем, не так просто отыскать золотую середину между «рабской психологией», в которой нередко обвиняют русских, и «отсутствием комплексов». Хочется верить, что это всего лишь вопрос времени.

После Октябрьской революции российское дворянство оказалось в противоречивой ситуации. С одной стороны, его опыт и знания были востребованы советской властью, с другой, – она всячески выдавливала представителей буржуазного сословия из гражданского общества.

Дворянские Советы

Принято считать, что чуть ли не все российское дворянство после революции покинуло страну. Это не так. Согласно документам накануне Первой мировой войны дворяне в России составляли около 1,5% от всего населения империи – почти 1,9 млн. человек. После начала белой эмиграции в стране, по разным оценкам, остались от 500 до 600 тысяч лиц с дворянскими корнями.

Как ни пыталась в первые годы советская власть искоренить дворянство, это оказалось ей не под силу. Напротив, именно дворяне играли едва ли не важнейшую роль в становлении первого государства трудящихся. Стоит ли удивляться, если главный революционер Владимир Ульянов был дворянином. Его мать стала потомственной дворянкой в 1859 году, отец получили такую привилегию в 1877-м.

Из польских дворян происходил руководитель ЧК Дзержинский. Как и подобает представителям благородного сословия, Железный Феликс не чуждался великодушия. В гражданскую войну он спас беременную жену белого генерала Слащева и переправил ее через линию фронта к мужу.

Дворянами были преемник Дзержинского Вячеслав Менжинский и Михаил Бонч-Бруевич – доктор военных и технических наук. Дворянское происхождение имели и такие видные партийные деятели, как Крупская, Луначарский, Чичерин. Подсчитано, что вплоть до Великой Отечественной войны среди членов и кандидатов в члены Политбюро были более 10% дворян.

Красные офицеры

Не соответствует действительности и утверждение, что большевики силой загоняли дворян в РККА, грозя их семьям расправой. Для многих дворян оказались близки идеалы и методы советской власти, иначе не объяснишь энтузиазм дворянина Тухачевского в подавлении антибольшевистских крестьянских восстаний на Тамбовщине.

Брусилов, совершивший в Первую мировую героический прорыв австро-венгерского фронта, отнюдь не под страхом наказания занимал высокие посты в Красной Армии. Не отвернулся от советской власти и его сын, впоследствии расстрелянный белогвардейцами.

Сегодня уже достоверно известно, что в Красной Армии из 75 тысяч офицеров 62 тысячи были дворянского происхождения. В то время как в Белой армии из 150-тысячного офицерского корпуса, только 35 тысяч принадлежали к благородному сословию.

В конце 1918 года была учреждена должность главнокомандующего всеми Вооруженными силами Советской Республики. Ее занял не безродный пролетарий, а потомственный дворянин, бывший полковник императорской армии Сергей Каменев. По своему статусу эта должность была равнозначна посту Сталина, который он занимал во время Великой Отечественной войны.

В дни советско-польской войны из бывших представителей высшего генералитета императорской армии был сформирован специальный орган — «Особое совещание» при главнокомандующем всеми Вооруженными Силами Республики. Его цель — разработка рекомендаций для командования РККА и советского правительства по отражению польской агрессии.

Изгои

Несмотря на такое представительство в партийной и военной элите, дворяне как класс будущего в России не имели. Для них было два пути: либо приспособиться к советской действительности, либо эмигрировать. Социолог Софья Чуйкина в книге «Дворянская память» пишет, что само понятие «дворянин» не могло не оказаться негативно эмоционально окрашенным для тех, чье благополучие было непосредственно связано с избавлением от этого статуса. Им никогда не позволяли перестать чувствовать себя чужими.

С одной стороны, из-за идеологического давления дворянским семьям было тяжелее, чем представителям других сословий, но с другой, – наличие образования, остатки фамильного имущества и старые связи позволяли им выживать в сложившихся условиях. Впрочем, многие дворяне, не выдерживая гнета обстоятельств, скатывались в социально неблагополучные ниши.

Дворянам, которые не могли устроиться на работу в учреждения новой власти и, соответственно, были лишены служебного пайка, приходилось распродавать личное имущество (если оно не пострадало в ходе ревизий). Нередко «бывшие люди» вынуждены были участвовать в «мешочничестве» – нелегальных поездках в деревню для обмена вещей на товары.

В поисках работы

Спасением для рядовых дворян были владение иностранными языками и широкий кругозор в области искусства и гуманитарных наук. Это и определило сферы их профессионального приложения: услуги в сфере образования – как в государственном, так и частном секторах или культурно-просветительская работа.

Приоритетной для дворян была занятость во внешнеторговых и внешнеэкономических организациях, особенно в период НЭПа. Еще одно направление – служба в советских госучреждениях, куда постоянно требовались специалисты с высшим образованием.

Те дворяне, у которых не было хорошего профессионального опыта, зачастую шли по пути «профессионализации хобби», пытаясь превратить свои прежние увлечения в источник заработка: охота, ремесло, любая востребованная творческая деятельность. Именно так к советскому режиму смог приспособиться художник Казимир Малевич.

В деревне Клопузово Вологодской области две бывшие помещицы организовали постоялый двор. Однако в феврале 1925 года на них составили два протокола за то, что предпринимательницы не платили налоги. Дело дошло до народного суда.

Несмотря на официальную заинтересованность в «буржуазных специалистах», значительная часть «бывших людей» не могла найти работу соответствующую уровню их квалификации. Советская власть по отношению к дворянству заняла двоякую позицию: формально предлагая сотрудничество и одновременно не доверяя ему.

Пристроенные династии

Знатные дворянские фамилии, если они не были замечены в антисоветской деятельности, в большевистской России пользовались маломальским уважением. Так, владевший 11 языками Николай Владимирович Голицын, занимавший до революции пост директора Главного архива в Санкт-Петербурге, при советской власти работал ученым-архивистом.

Его сын Кирилл стал известен как художник, оформляя музеи, выставки и подрабатывая в издательствах. Двоюродный брат Кирилла литератор Сергей Голицын публиковал рассказы в журналах «Мурзилка» и «Чиж», а также успел поработать топографом при строительстве канала имени Москвы.

Княжеский род Хилковых также быстро адаптировался к новым условиям. Так, Борис Дмитриевич Хилков после военной службы получил должность старшего редактора в отделе законодательства Реввоенсовета СССР, позднее работал бухгалтером в колхозе, однако в 1938 году попал под маховик репрессий и был расстрелян.

Представители купеческого рода Зворыкиных после революции активно выступали против трудовой занятости дворян. Экспроприации имущества для них были в наибольшей степени болезненны. Тем не менее они смогли свои увлечения переварить в источник заработка. К примеру, заядлый охотник Николай Зворыкин устроился на работу в Лесосоюз, параллельно печатаясь в охотничьих журналах.

Под прессом

Период военного коммунизма (1918-1921 гг.) отметился огромным количеством арестов и внесудебных расправ. Под большевистским прессом оказалось немало выходцев из дворянского сословия.

Репрессии в отношении дворян часто носили характер спланированных «акций возмездия», как, например, после убийства Урицкого. Некоторые операции были направлены против определенной прослойки. Такой была операция «Большой фокстрот» в 1924 году, главной целью которой была дворянская молодежь, устраивавшая неприличные танцы.

Преследованиям подвергались известные представители дворянства, оставившие свой след в отечественной культуре. Одной из жертв военного коммунизма стал поэт Николай Гумилев, обвиненный в 1921 году в контрреволюционном заговоре. В 1919 году одесская ЧК арестовала и приговорила к расстрелу шахматиста Александра Алехина – будущего чемпиона мира. Только вмешательство одного видного большевика и дальнейшая эмиграция уберегли Алехина от трагической участи.

Лишившись всего

Наиболее болезненной темой для дворянства было изъятие частной собственности. Согласно принятым советской властью декретам вся помещичья собственность безвозмездно передавалась крестьянам, а имения со всем инвентарем и усадебными постройками переходили в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных крестьянских депутатов.

Сохранившиеся документы свидетельствуют о том, как в усадьбе Солохта Череповецкого уезда вся мебель, хозяйственные постройки, запасы зерна и муки распродавались за бесценок или передавались по акту частным лицам и государственным учреждениям. Такая судьба постигла практически все усадьбы, которые не являлись постоянным местом жительства их владельцев. Отныне там размещались сельскохозяйственные артели и коммуны.

Дворянам, которые после революции остались в своих усадьбах, советские власти отводили небольшие участки земли, но при условии ее самостоятельной обработки. Мало приспособленные для такой жизни дворяне очень быстро нищали. Какое-то время они обменивали свои книги и вещи на картошку и хлеб, но когда не оставалось, ни сил, ни средств, многие кончали жизнь самоубийством.

Сегодня потомки дворян, обиженных советской властью, пытаются вернуть себе незаконно конфискованное имущество. Однако, чтобы вновь обрести владения предков, они вынуждены соперничать на аукционах с новыми русскими, где чаще всего их усилия обречены на провал. Наследница знатного рода Вера Оболенская теперь может только разглядывать особняк кремового цвета на Мытнинской набережной Санкт-Петербурга, принадлежавший ее деду. Сейчас эти апартаменты заняты чиновниками.

источник

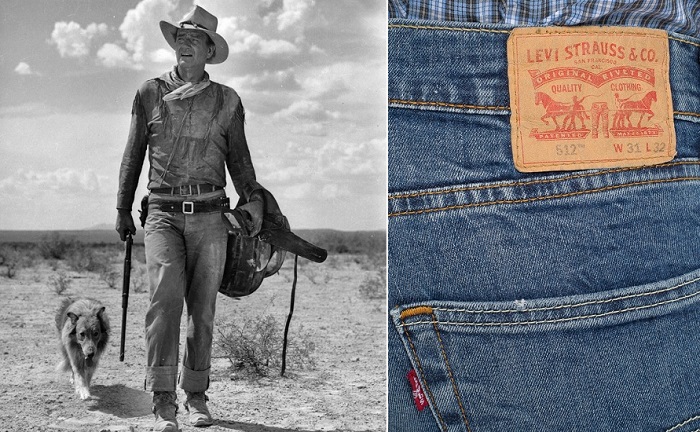

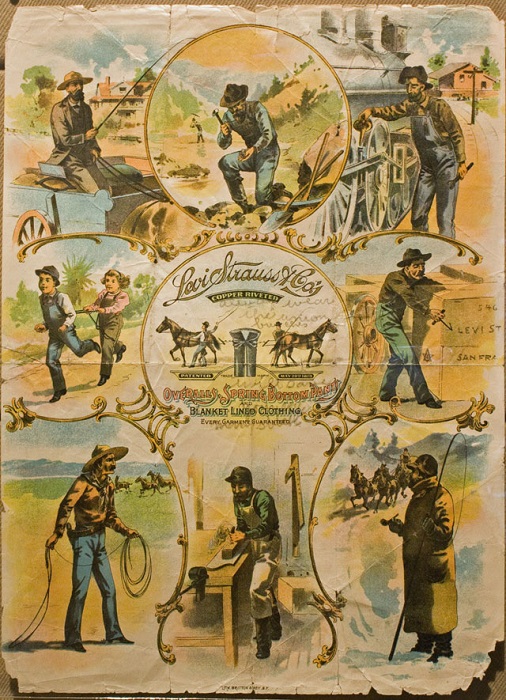

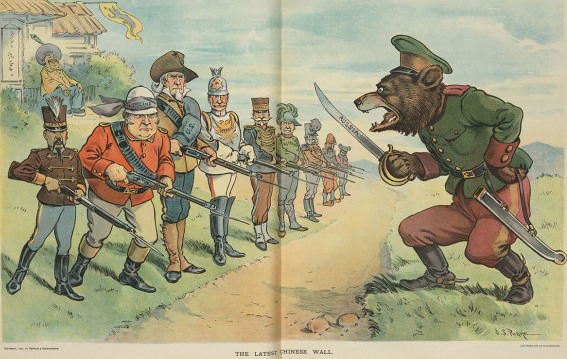

На сегодняшний день практически у каждого в гардеробе отыщутся хотя бы одни джинсы. Модницы и модники вообще не представляют своей жизни без них, а ведь раньше эти штаны считались исключительно одеждой рабочих. А все началось с того, что старатели на приисках слишком часто теряли свои золотые слитки из-за рвавшихся карманов.

Предприимчивый эмигрант Леви Страусс. | Фото: data.amirite.net.

В 1848 году 19-летний Лёб Штраусс эмигрировал из Баварии в Соединенные Штаты Америки. Предприимчивый юноша сменил свое еврейское имя на более благозвучное американское Ливай (Леви) Страусс, и устроился на работу коммивояжером. Когда в 1849 году в Калифорнии обнаружили золото, Леви Страусс решил попытать счастья и тоже отправился на Западное побережье. Вот только он не собирался становиться старателем, а продолжил свою торговую деятельность.

Фирменный магазин настоящих американских джинсов Levi Strauss. | Фото: levistrauss.com.

В 1853 году в Сан-Франциско прибыло торговое судно. Все товары на нем были куплены заранее, а Леви Страуссу досталась только парусина. Он не растерялся и сделал местному портному заказ на пошив штанов специального покроя. Ранее Торговец заметил, что у всех старателей есть одна и та же проблема – их брюки очень быстро рвались. Кроме того, его зять Страусса Дэвид Стерн предложил для укрепления карманов и в области паха использовать медные заклепки. «Комбинезоны без верха», как их называл сам Страусс, раскупили в считанные дни. Старатели тут же оценили хлопковые брюки с карманами, которые не рвались от самородков.

Винтажная реклама джинсов. | Фото: thejeansblog.com.

Любопытна история названия штанов. Первые партии ткани, заказываемые Леви Страуссом, доставлялись из генуэзского порта. На мешках, в которых находился товар, стоял штамп Генуи «Genes». Американцы просто переиначили название на свой манер – «джинс». Любопытно, что штаны для старателей джинсами стали называть только в 1930-х годах.

Позже вместо парусины Леви Страусс использовал плотную французскую ткань, получившую название «деним» от словосочетания de Nim, т. е. из города Ним, где первоначально ее производили. Для покраски штанов использовали самый стойкий краситель индиго. Необычная потертость джинсов достигалась за счет особой технологии окрашивания нитей: с одной стороны они были белыми, а с другой – синими. При переплетении нитей получался неравномерный оттенок.

Фирменная этикетка на джинсах Levi Strauss. | Фото: content.bnddlr.com.

Металлическая пуговица фирменных «ливайсов». | Фото: zastavki.com.

После смерти Леви Страусса в 1902 году племянники продолжили его дело. Со временем заклепок на джинсах стало меньше. В 1941 году Уолтер Хаас, тогдашний президент компании «Levi Strauss & Co.», сидя у костра, раскалившейся заклепкой обжег себе область паха. От заклепок на задних карманах также отказались, чтобы не царапать седла и мебель.

Фирменная этикетка Levi Strauss. | Фото: migrant-partner.ru.

В годы Второй мировой войны американские солдаты активно носили джинсы. В Европе они появились в конце 1950-х годов. Особенной популярностью брюки из денима пользовались среди хиппи. В СССР о джинсах узнали только во время проведения Международного фестиваля молодежи и студентов в 1958 году.

Теперь люди не представляют свой гардероб без хотя бы одной пары джинсов.

Источник:

После 1917 года перед дворянством, которое не покинуло Россию, стояло две задачи: адаптироваться к новым условиям и при адаптации не потерять традиции.

После Октябрьской революции

Согласно документу о переписи населения в 1897 году в Российской империи проживало 125 640 021 человек, из них 1,5% составляло дворянское население, или 1 884 601 человек. Во время первой волны Белой эмиграции большая часть дворян покинуло Россию, значит, по примерным оценкам, осталось около 500-600 тысяч человек дворянского происхождения.

В 1917 году, после Великой октябрьской революции, дворянство как сословия не стало. «Декрет о земле», который приняли 25 октября 1917 года, лишил дворян основного источника существования, так как земли изымались государством. Из документа следовало, что имения переходят в руки крестьянских депутатов. Закон вводил уравнительный принцип распределения земли. Теперь право пользования получали те, кто обрабатывал землю собственным трудом.10 ноября 1917 года совет народных комиссаров издал декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов».

В архиве усадьбы Солохта Череповецкого уезда (сегодня Вологодская область) сохранились документы, которые показывают, что мебель, хозяйственные постройки, запасы зерна и муки продавались за бесценок, сдавались в аренду и передавались государственным учреждениям. Помещики Игнатьевы после революции покинули свои имения и уехали в неизвестном направлении. Их усадьбу в Угрюмове конфисковали местные власти и создали там сельскохозяйственную коммуну. Также известно, что дворянам оставляли небольшие земельные участки для самостоятельной обработки.

Еще один пример трагической судьбы дворянской фамилии Гальских. После выселения из особняка на берегу реки Шексны они были вынуждены переезжать из квартиры в квартиру, в итоге семья распалась, а на Марию Алексеевну Гальскую советские власти сфабриковали дело как на «врага народа» и в 60 лет сослали Восточную Сибирь.

«Бывшие» дворяне искали источники новые способы заработать. Но поиски работы осложнялись тем, что дворяне попадали под классовую дискриминацию, и высокие посты были для них закрыты. Поэтому каждый дворянин искал себе «место под солнцем» долго, используя связи, вспоминая приобретенные навыки. Дворяне, оставшиеся в России, понемногу адаптировались к новым условиям жизни.

Например, в деревне Клопузово Уломской волости (Вологодская область) две помещицы организовали постоялый двор. Правда, в феврале 1925 года на них составили два протокола за то, что предпринимательницы не платили налоги. Дело передали в народный суд.

Князь Ухтомский в 1924 году создал рабочую артель во Владимирской области. И советские власти снова препятствовали развитию «бизнеса» и постановили упразднить артель из-за того, что «артель организована из нетрудового элемента».

Кто остался?

Княжеский род Голицыных – один из самых заметных аристократических родов в России, также самый многочисленный. Генеалогическое древо Голицыных (которое составил князь Голицын в конце XIX века) показывает 1200 человек.

Фамилия Хилковых, наоборот, самая малочисленная аристократическая фамилия.

Аксаковы – старейшая дворянская фамилия, история которой ведется с XI века. К этой фамилии принадлежит знаменитый писатель Сергей Тимофеевич Аксаков. Зворыкины – наоборот, молодая фамилия, известная с XVIII века.

Главная проблема дворянских фамилий – отсутствие карьерных притязаний, ведь раньше аристократу «не подобало» работать и становится профессионалом в своем деле. Перестраивать свое мышление на новый лад было трудно. Но среди представителей дворянства были профи своего дела: Николай Владимирович Голицын был крупным ученым-архивистом, разговаривал на 11 языках и до Революции вступил в должность директора Главного архива в Санкт-Петербурге. Кирилл Николаевич Голицын в 1923 году бросил учебу в Архитектурном институте, но позже работал как художник-оформитель. С 1932 года работал в Москве: оформлял музеи, выставки и подрабатывал в издательствах. Сергей Михайлович Голицын, двоюродный брат Кирилла, окончил Высшие литературные курсы и в 1930-х года публиковал детские рассказы в журналах «Мурзилка», «Чиж». Кроме писательского труда, Сергей Михайлович работал топографом и в 1930-х годах участвовал в строительстве канала имени Москвы. Молодые представители дворянских фамилий были гибче, и быстрее приспосабливались к новым условиям.

Хилковы

Княжеский род Хилковых, несмотря на относительную «молодость», тоже быстро адаптировался к новым условиям жизни. Борис Дмитриевич Хилков, после военной службы в 1920-1930 годах получил работу старшего редактора в отделе законодательства Реввоенсовета СССР. Потом он занимался сельским хозяйством, работал бухгалтером в колхозе – до расстрела в 1938 году. Брат Бориса, Александр, работал столяром-модельщиком в вагоноремонтном заводе Ленинграда. Также он писал статьи для журналов «За рубежом», «Вокруг Света», «Рабселькор», «Вагоностроитель». В свободное время даже успевал писать роман «Обнаженные корни», и это произведение (вернее, две его части) было опубликовано в 1940 году

Михаил Хилков, сын Бориса, закончил Дальневосточный рисо-мелиоративный техникум в Уссурийске и работал на рис совхозе. Там же, в Уссурийске, занимался топографией. Представители Хилковых проявили себя очень активно, но их карьере «мешало» дворянское происхождение и репрессии.

Аксаковы

Самым активным представителем фамилии Аксаковых был Борис Сергеевич Аксаков. Бывший офицер, он работал на Сызрасньско-Вяземской железной дороге, уехал в Казахстан на сельхохозяйственные работы. В 1930-годы работал экономистом. Сестры Бориса – Ксения, Нина и Вера – тоже нашли себе занятие. Ксения работала в системе народного образования, Нина – заместителем начальника в Кадровом секторе Госплана. Вера получила должность машинистки в Жиртресте. При советской власти и мужчины и женщины рода Аксаковых нашли себе занятие и смогли грамотно адаптироваться в новом обществе.

Зворыкины

Зворыкины интересны тем, что именно они так яростно выступали против работающих дворян. Для них особенно болезненна была потеря недвижимого имущества, как источника денег. Но они смогли свои увлечения превратить в профессию. Например, Николай Зворыкин увлекался охотой, и при советской власти устроился на работу в Лесосоюз, а с 1925 года публиковал рассказы в охотничьих журналах. Федор Зворыкин в 1920-х писал фокстроты для певцов и артистов. Но дело шло не слишком успешно, поэтому Федор окончил курсы иностранных языков и преподавал английский язык. Надежда Зворыкина давала частные уроки английского языка, а Ксения Зворыкина работала библиотекарем в Смольном институте.

История России знает много фактов как честного союзничества, так и предательства. Под личиной истинной дружбы и партнерства часто скрывалась борьба за собственные интересы.

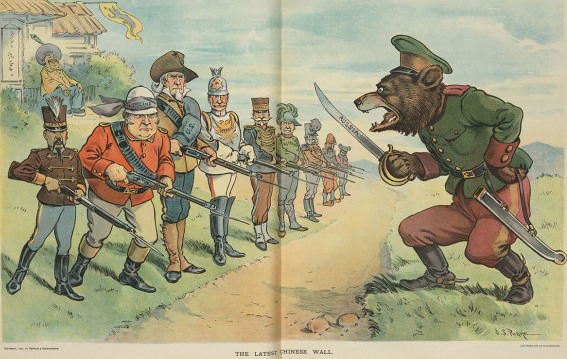

Предательство Антанты

В преддверии Первой мировой войны в 1904-1907 годах Россия, Великобритания и Франция заключили соглашения о сотрудничестве, которые обязывают государства оказывать военную поддержку друг другу. Члены Антанты, так был назван этот союз, оставили свои разногласия, объединившись против главного врага – военно-политического блока Германии и Австро-Венгрии.

В течение первых лет войны Россия принимала на себя основной удар противника, приходя на помощь союзникам каждый раз, когда Германия совершала наступления на Запад. На момент выхода из конфликта в 1917 году по причине революционных движений внутри страны союзнические обязательства России согласно заключенным соглашениям были полностью выполнены. Но на равнозначную помощь партнеров в решении своих внутренних вопросов правительство страны рассчитывать не могло.

Создавая видимость активной поддержки Белого движения, в реальности Англия, Франция и США оказывали помощь и большевикам, еще больше разжигая братоубийственную войну. Руководствуясь известным принципом «разделяй и властвуй», Антанта умышленно затягивала конфликт. Так, Ллойд Джордж, премьер-министр Великобритании (с 1916-го по 1922-й) в своем выступлении перед членами парламента озвучил основное направление политики страны: «Целесообразность содействия адмиралу Колчаку и генералу Деникину является тем более спорным вопросом, что они борются за единую Россию. Не мне указывать, соответствует ли этот лозунг политике Великобритании».

Действительно, немногим позже Антанта сыграла важную роль в уничтожении армии признанного «верховного правителя» страны Александра Васильевича Колчака, лишив его возможности оказать сопротивление и выдав его красным, что, по сути, являлось для него смертным приговором.

Египет: история дружбы и предательства

Египет с Россией связывают долгие годы сотрудничества и партнерства. В период президентства Гамаля Насера с 1956-го по 1970 годы, воспринимавшего СССР как гаранта независимости от Запада, между странами поддерживались тесные экономические и дружеские отношения. Их свидетельством стало строительство Асуанского гидроузла на Ниле под руководством главного инженера проекта Н. А. Малышева. Помнят в этой стране и об участии СССР в разрешении Суэцкого кризиса 1956 года, когда решительные действия Москвы способствовали отводу войск Англии, Франции и Израиля от границы с Египтом.

Однако со сменой лидера страны поменялось и ее отношение к еще вчерашнему другу и партнеру. Анвар Садат, ставший третьим президентом Египта после Насера, предпочел покровительство США, разорвав сотрудничество с СССР. Проиграв Войну Судного дня и заключив мирный договор с Израилем, Садат фактически предал интересы всего арабского сообщества, за что и был убит группой происламских военных.

Обман НАТО

Расширение Североатлантического альянса в сторону границ России многими экспертами признается одним из самых ярких проявлений вероломной политики США. Еще в феврале 1990 года на встрече госсекретаря США Джеймса Бейкера с советскими дипломатами, в ходе которой обсуждался вопрос воссоединения Германии, от американской стороны прозвучало обещание того, что границы Альянса ни на сантиметр не сдвинутся в восточном направлении. Он заявил, и это было внесено в протокол встречи, что США «готовы дать железные гарантии в обмен на сотрудничество СССР в деле объединения Германии».

Приняв на себя обязательства по выводу советских войск из стран Восточной Европы, Михаил Горбачев выполнил свою часть договоренностей, чего не скажешь об американском партнере. Уже к концу февраля упоминания в протоколах встреч дипломатов о нерасширении НАТО исчезли. И хотя США пытались поддерживать видимость готовности к двустороннему сотрудничеству, становилось ясно, что официальные документы подписаны не будут.

С тех пор в НАТО вошли десять восточноевропейских государств. По признанию самого Михаила Горбачева, ему не следовало полагаться на слова американских политиков — его просто обманули.

Советско-китайский раскол

1955 год. Руководство КНР принимает решение о необходимости создания собственного ядерного арсенала и просит Москву организовать производство ядерного оружия в Китае. Сначала ответив отказом, Никита Хрущев позднее согласился оказать помощь в развитии атомного проекта страны. Соглашение обязывало Советский Союз увеличить разработку урановых рудников в обмен на передачу китайской стороной излишек минерала.

Согласно документу, подписанному Москвой 7 апреля 1956 года, в Пекин были направлены специалисты для строительства новых объектов гражданского и военного назначения, включая завод по производству ядерного оружия. Стране были переданы документация и оборудование для запуска проекта. Советский Союз предопределил и развитие ракетостроения, предоставив КНР образцы ракет «Р-1» и «Р-2». В целом при экономическом и кадровом содействии СССР была заложена основа военно-промышленного комплекса Китая, который в наши дни способен производить практически любые виды вооружений.

Между тем после доклада Хрущева 15 февраля 1956 года, разоблачающего культ личности Сталина и определяющего новый курс страны на «мирное сосуществование» с капиталистическими странами, в КНР начинают нарастать недовольства по поводу ослабления коммунистической идеологии в СССР. На антисоветских плакатах 1967 года в Пекине значатся надписи: «Разобьем собачью голову Брежнева!» и «Долой советский ревизионизм!» Из Китая высылают весь корпус советских специалистов. Пиком конфликта интересов стало вооруженное противостояние на острове Даманский, в ходе которого советские пограничники понесли потери 31 убитым и 14 ранеными.

Крымская война

С начала появления интервентов из Англии, Франции и Турции в Евпатории в апреле 1854 года татарское население стало оказывать им помощь, фактически перейдя на сторону захватчика. Британским офицерам были выданы сотни лошадей и 350 телег, по-видимому, собранных заранее. И далее в район ежедневно свозили животных и транспортные средства из близлежащих деревень.

Предательство татар развязало им руки. Руководством общин было принято решение грабить население Крыма немусульманской веры. Татары забирали скот, урожай, отнимали ценные вещи, включая мебель и одежду. Большая часть дворянских имений была полностью разорена.

В довершение ко всему татарское руководство инициировало арест русских должностных лиц и их выдачу оккупантам, забыв о клятвах верности России. Лишь немногие помещики смогли уцелеть, купив охранные грамоты с подписью Ибрагим-паши за баснословные деньги.

По предписанию князя Меншикова, одобренного императором Николаем I, для ликвидации беспорядков в Евпаторийском и Перекопском уездах, мешавших проведению военных операций, было приказано выселить всех татар из Крымского полуострова. По мнению руководства, эта мера являлась для татар своего рода наказанием.

Реализации плана помешали кончина Николая I в 1855 году и отстранение князя Меншикова от командования. Новый государь Александр I отличался более либеральными взглядами. Крымские татары получили помилование, и все военные преступники были отпущены на волю без какого-либо наказания.

источник

История России знает много фактов как честного союзничества, так и предательства.

Под личиной истинной дружбы и партнерства часто скрывалась борьба за собственные интересы.

Предательство Антанты

В преддверии Первой мировой войны в 1904-1907 годах Россия, Великобритания и Франция заключили соглашения о сотрудничестве, которые обязывают государства оказывать военную поддержку друг другу. Члены Антанты, так был назван этот союз, оставили свои разногласия, объединившись против главного врага – военно-политического блока Германии и Австро-Венгрии.

В течение первых лет войны Россия принимала на себя основной удар противника, приходя на помощь союзникам каждый раз, когда Германия совершала наступления на Запад. На момент выхода из конфликта в 1917 году по причине революционных движений внутри страны союзнические обязательства России согласно заключенным соглашениям были полностью выполнены. Но на равнозначную помощь партнеров в решении своих внутренних вопросов правительство страны рассчитывать не могло.

Создавая видимость активной поддержки Белого движения, в реальности Англия, Франция и США оказывали помощь и большевикам, еще больше разжигая братоубийственную войну. Руководствуясь известным принципом «разделяй и властвуй», Антанта умышленно затягивала конфликт. Так, Ллойд Джордж, премьер-министр Великобритании (с 1916-го по 1922-й) в своем выступлении перед членами парламента озвучил основное направление политики страны: «Целесообразность содействия адмиралу Колчаку и генералу Деникину является тем более спорным вопросом, что они борются за единую Россию. Не мне указывать, соответствует ли этот лозунг политике Великобритании».

Действительно, немногим позже Антанта сыграла важную роль в уничтожении армии признанного «верховного правителя» страны Александра Васильевича Колчака, лишив его возможности оказать сопротивление и выдав его красным, что, по сути, являлось для него смертным приговором.

Египет: история дружбы и предательства

Египет с Россией связывают долгие годы сотрудничества и партнерства. В период президентства Гамаля Насера с 1956-го по 1970 годы, воспринимавшего СССР как гаранта независимости от Запада, между странами поддерживались тесные экономические и дружеские отношения. Их свидетельством стало строительство Асуанского гидроузла на Ниле под руководством главного инженера проекта Н. А. Малышева. Помнят в этой стране и об участии СССР в разрешении Суэцкого кризиса 1956 года, когда решительные действия Москвы способствовали отводу войск Англии, Франции и Израиля от границы с Египтом.

Однако со сменой лидера страны поменялось и ее отношение к еще вчерашнему другу и партнеру. Анвар Садат, ставший третьим президентом Египта после Насера, предпочел покровительство США, разорвав сотрудничество с СССР. Проиграв Войну Судного дня и заключив мирный договор с Израилем, Садат фактически предал интересы всего арабского сообщества, за что и был убит группой происламских военных.

Обман НАТО

Расширение Североатлантического альянса в сторону границ России многими экспертами признается одним из самых ярких проявлений вероломной политики США. Еще в феврале 1990 года на встрече госсекретаря США Джеймса Бейкера с советскими дипломатами, в ходе которой обсуждался вопрос воссоединения Германии, от американской стороны прозвучало обещание того, что границы Альянса ни на сантиметр не сдвинутся в восточном направлении. Он заявил, и это было внесено в протокол встречи, что США «готовы дать железные гарантии в обмен на сотрудничество СССР в деле объединения Германии».

Приняв на себя обязательства по выводу советских войск из стран Восточной Европы, Михаил Горбачев выполнил свою часть договоренностей, чего не скажешь об американском партнере. Уже к концу февраля упоминания в протоколах встреч дипломатов о нерасширении НАТО исчезли. И хотя США пытались поддерживать видимость готовности к двустороннему сотрудничеству, становилось ясно, что официальные документы подписаны не будут.

С тех пор в НАТО вошли десять восточноевропейских государств. По признанию самого Михаила Горбачева, ему не следовало полагаться на слова американских политиков — его просто обманули.

Советско-китайский раскол

1955 год. Руководство КНР принимает решение о необходимости создания собственного ядерного арсенала и просит Москву организовать производство ядерного оружия в Китае. Сначала ответив отказом, Никита Хрущев позднее согласился оказать помощь в развитии атомного проекта страны. Соглашение обязывало Советский Союз увеличить разработку урановых рудников в обмен на передачу китайской стороной излишек минерала.

Согласно документу, подписанному Москвой 7 апреля 1956 года, в Пекин были направлены специалисты для строительства новых объектов гражданского и военного назначения, включая завод по производству ядерного оружия. Стране были переданы документация и оборудование для запуска проекта. Советский Союз предопределил и развитие ракетостроения, предоставив КНР образцы ракет «Р-1» и «Р-2». В целом при экономическом и кадровом содействии СССР была заложена основа военно-промышленного комплекса Китая, который в наши дни способен производить практически любые виды вооружений.

Между тем после доклада Хрущева 15 февраля 1956 года, разоблачающего культ личности Сталина и определяющего новый курс страны на «мирное сосуществование» с капиталистическими странами, в КНР начинают нарастать недовольства по поводу ослабления коммунистической идеологии в СССР. На антисоветских плакатах 1967 года в Пекине значатся надписи: «Разобьем собачью голову Брежнева!» и «Долой советский ревизионизм!» Из Китая высылают весь корпус советских специалистов. Пиком конфликта интересов стало вооруженное противостояние на острове Даманский, в ходе которого советские пограничники понесли потери 31 убитым и 14 ранеными.

Крымская война

С начала появления интервентов из Англии, Франции и Турции в Евпатории в апреле 1854 года татарское население стало оказывать им помощь, фактически перейдя на сторону захватчика. Британским офицерам были выданы сотни лошадей и 350 телег, по-видимому, собранных заранее. И далее в район ежедневно свозили животных и транспортные средства из близлежащих деревень.

Предательство татар развязало им руки. Руководством общин было принято решение грабить население Крыма немусульманской веры. Татары забирали скот, урожай, отнимали ценные вещи, включая мебель и одежду. Большая часть дворянских имений была полностью разорена.

В довершение ко всему татарское руководство инициировало арест русских должностных лиц и их выдачу оккупантам, забыв о клятвах верности России. Лишь немногие помещики смогли уцелеть, купив охранные грамоты с подписью Ибрагим-паши за баснословные деньги.

По предписанию князя Меншикова, одобренного императором Николаем I, для ликвидации беспорядков в Евпаторийском и Перекопском уездах, мешавших проведению военных операций, было приказано выселить всех татар из Крымского полуострова. По мнению руководства, эта мера являлась для татар своего рода наказанием.

Реализации плана помешали кончина Николая I в 1855 году и отстранение князя Меншикова от командования. Новый государь Александр I отличался более либеральными взглядами. Крымские татары получили помилование, и все военные преступники были отпущены на волю без какого-либо наказания.

источник