биология

Сергей Николенко, сотрудник лаборатории вычислительной биологии Санкт-Петербургского Академического Университета, в серии статей говорит о некоторых задачах биоинформатики, связанных со сборкой и анализом геномов, делая акцент на математической, комбинаторной постановке задачи. В данном вводном тексте речь идет о том, как выглядят входные данные для сборки геномов и как их получают.

Как выглядит молекула ДНК?

Начнем с того, как выглядит молекула ДНК. Молекулы полимеров характеризуются первичной структурой, под которой понимается просто состав молекулы (в данном случае – последовательность букв A, C, G и T, которые и составляют геном), вторичной структурой, т.е. тем, какие именно химические связи устанавливаются между этими компонентами и какие в результате получаются базовые пространственные структуры (в данном случае – двойная спираль), и третичной структурой, т.е. тем, как вторичная структура «уложена» в пространстве. Вторичная структура ДНК представляет собой двойную спираль, состоящую

из четырёх разных нуклеотидов. Нуклеотиды обозначаются по содержащимся в них азотистым основаниям: аденину (A), цитозину (C), гуанину (G) и тимину (T) (есть ещё урацил, который в РНК заменяет тимин), и в дальнейшем мы всегда будем пользоваться этими буквами. В двойной спирали эти аминокислоты связаны друг с другом водородными связями, и связь устанавливается по принципу комплементарности: если в одной нити ДНК стоит A, то в комплементарной нити будет T; а если в одной нити C, то в другой будет G. Именно это позволяет относительно просто проводить репликацию (копирование) ДНК, например, при делении клетки: для этого достаточно просто разорвать водородные связи, разделив двойную спираль на нити, после чего парная нить для каждого «потомка» автоматически соберётся правильно. Важно понять, что ДНК – это две копии одного и того же «текста» из четырёх «букв»; «буквы» в копиях не идентичны, но однозначно соответствуют друг другу. Например:

ATGCAGAACAGACGATCAGCGACACTTTA

TACGTCTTGTCTGCTAGTCGCTGTGAAAT

Было бы, конечно, удобно, если бы нам удалось аккуратно «вытянуть» одну нить ДНК и спокойно, нуклеотид за нуклеотидом, «прочесть» эту нить от начала до конца. При таком идеальном методе секвенирования (чтения ДНК) никаких хитрых алгоритмов не понадобилось бы. К сожалению, на данном этапе такое невозможно, и приходится довольствоваться результатами того секвенирования, которое есть.

Что такое секвенирование?

Секвенирование (sequencing) – это общее название методов, которые позволяют установить последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК. В настоящее время нет ни одного метода секвенирования, который бы работал для молекулы ДНК целиком; все они устроены так: сначала готовится большое число небольших участков ДНК (клонируется молекула ДНК многократно и «разрезается» её в случайных местах), а потом читается каждый участок по отдельности.

Клонирование происходит либо просто выращиванием клеток в чашке Петри, либо (в случаях, когда это было бы слишком медленно или по каким-то причинам не получилось бы) при помощи так называемой полимеразной цепной реакции. В кратком и неточном изложении работает она примерно так: сначала ДНК денатурируют, т.е. разрушают водородные связи, получая отдельные нити. Затем к ДНК присоединяют так называемые праймеры; это короткие участки ДНК, к которым может присоединиться ДНК-полимераза – соединение, которое, собственно, и занимается копированием (репликацией) нити ДНК. На следующем этапе полимераза копирует ДНК, после чего процесс можно повторять: после новой денатурации отдельных нитей будет уже вдвое больше, на третьем цикле – вчетверо, и так далее.

Все эти эффекты достигаются в основном с помощью изменений температуры смеси из ДНК, праймеров и полимеразы; для наших целей важно, что это достаточно точный процесс, и ошибки в нём редки, а на выходе получается большое число копий участков одной и той же ДНК. Разные методы секвенирования отличаются друг от друга не методами клонирования, а тем, как потом прочесть получившийся «суп» из многочисленных копий одной и той же ДНК.

Секвенирование по Сэнгеру

Первым методом секвенирования, который учёные сумели применить для обработки целых геномов (в том числе генома человека), стало секвенирование по Сэнгеру (Sanger sequencing). Смысл таков: участок ДНК клонируется, после чего полученная смесь делится на четыре части. Каждая часть помещается в активную среду, где присутствуют:

(1) ДНК-полимераза, которая, как мы уже выяснили, занимается репликацией,

(2) праймеры, необходимые для начала процесса репликации,

(3) смесь всех четырёх нуклеотидов, которые будут служить «кирпичиками» для строительства новых копий ДНК,

(4) и, главное, специальные вариации одного из нуклеотидов (ровно один вид нуклеотидов для каждой части), которые прекращают дальнейшее копирование молекулы ДНК.

Собственно, процесс практически идентичен клонированию ДНК, с которым мы встретились в предыдущем разделе. Разница только в том, что теперь в один из нуклеотидов подмешаны «ложные» нуклеотиды; они могут образовать точно такую же водородную связь, но не могут продолжить свою нить дальше.

В результате в каждой части образуется большое число копий префиксов исследуемого участка ДНК, которые имеют разную длину, но всегда заканчиваются на одну и ту же букву – в зависимости от того, когда повезёт взять в процесс клонирования «ложный» нуклеотид. Например, в пробирке, где все последовательности заканчиваются на Т, из нашего примера выше получилась бы смесь из следующих префиксов:

ATGCAGAACAGACGATCAGCGACACTTTA (образец)

AT

ATGCAGAACAGACGAT

ATGCAGAACAGACGATCAGCGACACT

ATGCAGAACAGACGATCAGCGACACTT

ATGCAGAACAGACGATCAGCGACACTTT

Как теперь, получив такую смесь, «прочесть» геномную последовательность? Заметим, что в сумме в четырёх пробирках мы получили все возможные префиксы интересующего нас участка. Это значит, что если мы сможем просто измерить длину каждого префикса (точнее говоря, даже не измерить, а просто упорядочить, узнав, кто из них длиннее), то мы сможем узнать и последовательность тоже. Предположим, что мы увидели, что в пробирках лежат префиксы вот такой длины (по порядку, от самого лёгкого 1 до самого тяжёлого 10):A C G T

1, 5, 7, 8, 10 4, 9 3, 6 2

Очевидно, что эта последовательность начинается с А (т.к. самый лёгкий префикс, из одной буквы, заканчивается на A); дальше идёт C, дальше опять A, и так далее. В результате можно прочесть исходный участок: ATGCAGAACA.

А чтобы измерить длину, можно, например, измерить массу всех префиксов во всех пробирках. Чтобы измерить массу, можно, например (разные секвенаторы использовали разные процедуры, но суть от этого не меняется), ионизировать эти молекулы и отправить их наперегонки к заряженному электроду в специальном геле, который создаст трение и замедлит продвижение молекул – этот метод называется электрофорезом. При одинаковом заряде более тяжёлые молекулы будут двигаться медленнее, и в результате получится примерно такая картинка. Видно, что (в идеальном случае) можно просто прочесть последовательность нуклеотидов от самого лёгкого префикса (т.е. префикса из одной буквы) к самому тяжёлому.

Результаты и ошибки сэнгеровского секвенирования

На выходе из сэнгеровского секвенатора получаются короткие участки ДНК, так называемые риды (reads). Для биоинформатики принципиальны две вещи: во-первых, какой длины получаются риды, во-вторых, какие в них могут быть ошибки и как часто (разумеется, на свете нет ничего идеального).

Сэнгеровские риды по этим критериям очень хороши: получаются риды длиной около тысячи нуклеотидов, причём качество начинает заметно падать только после 700-800 нуклеотидов. Сам процесс секвенирования по Сэнгеру, с которым мы познакомились в предыдущем разделе, предопределяет и эффект падения качества (труднее отличить молекулу массой 700 от молекулы массой 701, чем массу 5 от массы 6), и другой неприятный эффект – если в геноме встречается длинная последовательность из одной и той же буквы (…AAAAAAAA…), трудно бывает точно определить, какой она длины – все промежуточные массы попадут в одну и ту же пробирку, некоторые из них могут не встретиться, некоторые — слиться друг с другом и т.д. Но всё же сэнгеровское секвенирование даёт отличные результаты с достаточно длинными ридами, которые потом относительно легко собирать. О том, как это делается, мы будем говорить в последующих текстах.

Именно при помощи сэнгеровского секвенирования был впервые расшифрован геном человека. Секвенирование по Сэнгеру применяется и сегодня, но его всё активнее вытесняют другие методы, и применяется оно всё реже. Кому же и почему оно уступило свои позиции?

Секвенаторы второго поколения: Illumina

Современные секвенаторы – это так называемые секвенаторы второго поколения (SGS, second generation sequencing). В них участки ДНК по-прежнему многократно клонируются, но процесс чтения устроен не так, как у Сэнгера. Существует много разных методов, отличающихся довольно существенно, поэтому мы рассмотрим только один из них, один из самых популярных на сегодня – секвенирование по методу Solexa (ныне Illumina; в смене названия не нужно искать глубокий смысл, просто одна компания купила другую).

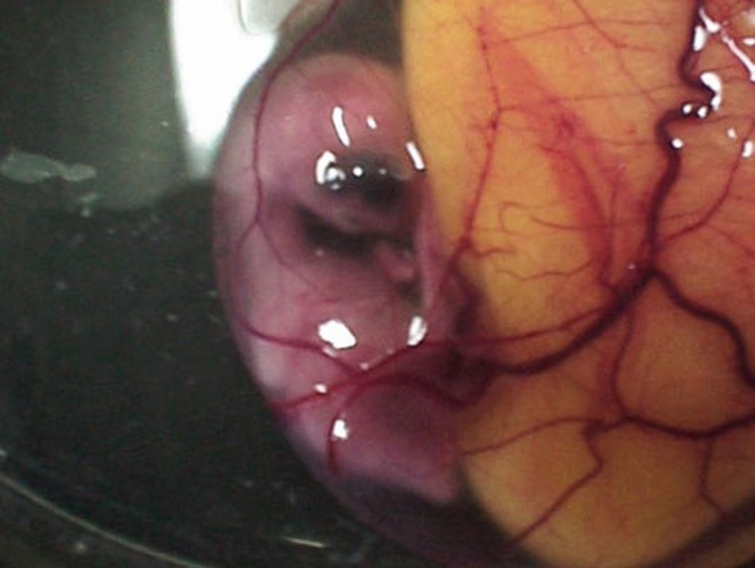

Процесс секвенирования Illumina проиллюстрирован на рисунке; кроме того, можно посмотреть один из нескольких существующих видеороликов с анимацией этого процесса – в данном случае, действительно, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть текст. Однако краткие комментарии тоже пригодятся; вот как происходит процесс секвенирования по методу Illumina.

(1) Копии ДНК разрезаются в случайных местах на большое число небольших участков.

(2) К каждому участку с двух сторон добавляют специальные адаптеры – заранее известные небольшие последовательности нуклеотидов.

(3) Затем полученная смесь помещается на специально подготовленную подложку, из которой в виде решётки «растут» участки ДНК, комплементарные адаптерам. Таким образом, они способны «привязать» снабжённые адаптерами участки ДНК к этим местам. Кроме того, адаптеры также содержат праймеры, участки, к которым может присоединиться ДНК-полимераза, которая осуществляет репликацию ДНК.

(4) На шаге 3 разные участки ДНК случайным образом «присасываются» к разным местам в решётке. Теперь мы многократно клонируем каждый участок вокруг своего места, получая тем самым целые «кластеры». Этот процесс известен как bridge amplification, потому что ДНК привязывается к подложке сразу двумя концами; о том, что это означает для биоинформатики, мы поговорим в следующем разделе.

(5) Участки ДНК денатурируют (разрушают водородные связи) – в результате из узлов решётки на подложке «растут» разные участки ДНК, состоящие из одной нити.

(6) Подложка помещается в раствор, содержащий ДНК-полимеразу и специально помеченные нуклеотиды, которые сразу же заканчивают процесс репликации (если помните, в сэнгеровском секвенировании такие тоже применялись). Они присоединяются к ДНК, по одному к каждому участку. Соответственно, к каждому участку присоединяется та «буква», с комплементарной к которой он начинается.

(7) Затем «лишние» нуклеотиды смывают, а метки оставшихся считывают; в технологии Illumina это флуоресцентные метки, которые можно заставить светиться разным цветом и сфотографировать. Именно на этом шаге мы и узнаём, с какой буквы начинается каждый «кластер участков» ДНК.

(8) После этого с уже связанных нуклеотидов химически «срезается» радикал, который мешал дальнейшей надстройке молекулы ДНК. Теперь можно вернуться на шаг 6 и повторить процесс, читая на втором цикле вторые буквы в каждой последовательности, и так далее.

В результате на каждом цикле мы прочитываем одновременно очень большое число нуклеотидов из разных последовательностей. Но за это приходится платить тем, что участки ДНК, которые мы можем прочесть, оказываются гораздо

Вероятно, усы не несут никакой практической пользы своему обладателю. Зачем же они тогда?

Ответ на этот вопрос пытается найти в своей книге «Эволюция человека: Обезьяны, кости и гены» известный российский биолог, палеонтолог, эволюционный психолог и популизатор науки Александр Марков. Дело в том, что причина появления такой, казалось бы, пустяковой вещи, как мужская растительность на лице, науке пока доподлинно неизвестна.

Впрочем, вопрос этот, вероятно, и не так сложен. И чтобы поразмышлять над ним, автор приводит очень интересный пример с небольшими пресноводными рыбами Poecilia sphenops — держателям аквариумов эта рыба (особенно, что касается ее черной разновидности) хорошо известна под именем моллинезия лира (черная моллинезия).

В свое время ихтиологи США и Германии рассмотрели весьма странный и, вероятно, совсем бесполезный признак, который встречается у самцов этих симпатичных рыбок.

Многие самцы данного вида в их естественной среде — в Южной Мексике — имеют над верхней губой своеобразный пучок длинных, тонких кожных отростков — усов. У некоторых самцов — представителей семейства, к которому относится и вид Poecilia sphenops, в том же месте головы есть другие похожие органы — твердые выросты чешуй. Они нужны самцам для привлечения женского пола: с помощью этих выростов самцы тыкаются в живот самок и таким образом возбуждают их. Однако у самцов вида, о котором мы говорим, Poecilia sphenops, эти выступы мягкие и бескостные, никаких серьезных тактильных ощущений самкам они не несут.

Может быть, эти усы — всего лишь органы чувств? Отвечая на этот вопрос, ученые взялись за микроскоп, и исследовав усы моллинезий, выяснили, что ни один нерв к ним не подходит, поэтому и чувствовать усы не способны.

Специалистам ничего не оставалось делать, как объяснить наличие усов, прибегнув к помощи теории полового отбора. «То есть посмотреть, не нравится ли эта чепуховина самкам», — пишет Марков.

Для этого ученые провели серию экспериментов. Первый состоял в том, что самку моллинезии сажали в аквариум, к которому вплотную придвигали два других. В одном сидел самец с пышными усами, во втором — несчастный, кому усы предварительно побрили скальпелем. Причем, побритым оказывался всегда более крупный самец (хотя различия в их размере были невелики). Экзекуцию проводили заранее, чтобы у самца была возможность прийти в себя. И уже после того, как оба самца начинали вести себя естественно, спокойно плавая в своих аквариумах — придвигали третий аквариум — с самкой. После этого специалисты наблюдали, к какому из самцов самка будет подплывать чаще, и с кем больше «общаться». Чтобы не было вероятности, что самке просто больше полюбилась определенная часть аквариума, экспериментаторы периодически меняли местами аквариумы с самцами. Результат всегда был одинаков — самка неизменно выбирала хоть и менее крупного, но усатого партнера.

Но что если бритье каким-то образом меняет поведение самцов рыб? Может быть, это не видно ученым, но видно самкам моллинезий? Чтобы исключить и эту вероятность — провели другой эксперимент. Тут стоит сказать, что у самок моллинезии, как у многих других рыб, есть одна характерная особенность — они предпочитают самцов более крупного размера. В случае если различия в размере не сильно большие, то самки основывают свой выбор на усатости или других признаках, как это было видно в первом эксперименте. Но серьезная разница в размере должна приводить к тому, чтобы самка выбрала более крупного партнера. Так и вышло. Во втором эксперименте самка неизменно предпочитала более крупного, хоть и побритого, самца, более мелкому, но с усами.

Был и третий эксперимент: вместо живых самцов исследователи приставляли к аквариуму с самкой две фотографии самцов, синхронно двигающиеся то в одну, то в другую сторону. Фотографии были совершенно одинаковыми, за исключением того, что на одной из них самцу с помощью фотошопа «удалили» усы, а на второй — наоборот, «приставили» пышные усы с фото другого самца. Результат был тот же самый, что и в первом эксперименте — во всех случаях самки предпочитали исключительно усатых самцов.

Так что гипотеза о том, что усатость самцам моллинезий нужна, вероятно, исключительно для того, чтобы соблазнять самок и никакой практической пользы кроме этого они не несут, нашла свое подтверждение. «Ну хорошо, а зачем усы человеческим мужчинам? Вот загадка…» — иронично вопрошает автор.

Можно быть уверенным, что «В поисках памяти» Эрика Канделя достойна не меньшего внимания, чем предыдущая книга по нейронауке, вышедшая в красивой «черной» серии издательства «CORPUS». Это объемный и бесконечно интересный текст, в котором переплелись исследования нобелевского лауреата и его судьба. Ранее изданная «Мозг и душа» английского нейропсихолога Криса Фрита не отличалась подобной литературной составляющей, а напрямик проникала в сознание и так просвечивала его насквозь, что захватывало дух. Редактор книжного раздела ПостНауки Владислав Преображенский поговорил с переводчиком обоих изданий на русский язык, кандидатом биологических наук Петром Николаевичем Петровым.

Книги, которые вы переводили, посвящены нейронауке, но их авторы начинали не с неё. Кандель сначала искал себя в гуманитарной сфере, для Фрита отправной точкой была психология. Как произошел их переход от тех дисциплин, которыми они занимались изначально, к более естественнонаучным?

В случае с Фритом, наверное, на этот вопрос ответить сложнее, потому что его книга не автобиографическая, а чисто научно-популярная. Можно заподозрить, что он тяготился некоторым пренебрежением к психологам, которое наблюдается в научной среде. Такое впечатление по его книге, что он комплексовал и хотел именно поэтому заняться той областью психологии, которая связана с экспериментами и с проверяемыми, более надежными знаниями. Психология многими людьми рассматривалась, а отчасти и рассматривается, как второсортная наука, что-то сродни, может быть, астрологии, хиромантии… В общем, ненастоящая наука.

Насколько, на ваш взгляд, это справедливо?

Я думаю, что это во многом справедливо относительно многих направлений психологии, которые были когда-то. Например, относительно френологии – учения Галля, про которое довольно подробно пишет Кандель. Но это, конечно же, несправедливо по отношению к той области психологии, которой сейчас занимается сам Фрит. И я думаю, что чем дальше, тем больше это несправедливо по отношению к психологии в целом. Потому что психология чем дальше, тем больше становится на естественнонаучную основу. И, будучи по своей природе наукой, хотя и гуманитарной, но имеющей дело с процессами, изучаемыми экспериментально, она, по-моему, явно и должна развиваться в этом направлении.

А что насчет Канделя?

В случае с Канделем такое впечатление, что процесс был более постепенный. Поначалу он заинтересовался историей, во многом историей, которая была для него личной – историей Второй мировой войны и ее восприятия европейским обществом, после чего, оказавшись в Соединенных Штатах – уже в эмиграции – в кругу людей, близких к психоанализу, он заинтересовался психоанализом. Но в этой области его увлекла идея найти биологические основы психоаналитических функций в мозгу (о которых говорил уже сам Фрейд, особенно в первые, ранние годы своей деятельности). И Кандель обратился к хорошему человеку, Гарри Грундфесту, который помог ему найти свой путь в этом направлении. Хотя, конечно, его заявки поначалу, как он сам признает, были чрезмерными. Он собирался сразу решить фундаментальную проблему – где находятся в мозгу «Я», «Оно» и «Сверх-Я». Но впоследствии поставил себе более конкретные и более решаемые задачи и, как видим из его книги, довольно успешно их решил. По крайней мере, в той степени, в какой их можно было решить на том этапе.

Можно ли теперь считать естественнонаучной ту дисциплину, которой занимаются Кандель и Фрит?

Я думаю, что да. И я полагаю, что в так называемых гуманитарных науках есть довольно выраженная тенденция к «сциентификации», если это можно так назвать. Без проб и ошибок не бывает развития, поэтому я довольно оптимистично смотрю на этот процесс. Я, как и многие естественники, отношусь к гуманитарным наукам, может быть, несколько критически именно в плане нарративности – в плане того, что можно много всего напридумывать, а проверяемость этих придумок во многих дисциплинах и направлениях довольно невелика. Но мне кажется, что естественное развитие науки как таковой способствует тому, чтобы проверки по мере сил проводились, проверяемые направления углублялись и развивались, а непроверяемые постепенно – в той или иной степени – или преображались в более проверяемые, или отбрасывались.

Вы упомянули психоанализ. Интересно, что оба автора говорят о Фрейде в самом начале, но совершенно по-разному к нему относятся. Фрит считает, что Фрейд был «выдумщиком», а Кандель, наоборот, из него исходит и сохраняет к нему уважение. Как вы думаете, в чем причина такого отличия в отношении авторов?

Я подозреваю, что причина во многом в среде. Мне кажется, важно, что Фрит с самого начала воспитывался, рос в среде английских психологов, довольно критически относящихся к психоанализу. Потом он младше. И в любом случае, вероятно, не испытал непосредственного влияния круга английских знакомых самого Фрейда. А Кандель в юности был в среде людей, даже лично знавших Фрейда, и для той среды, в которой он находился, Фрейд являлся несомненным авторитетом. И Кандель отнюдь не был склонен этот авторитет отбросить. Мое собственное знакомство с книгой Канделя убедило меня в том, что Фрейд не так плох, как принято думать среди естественников. Еще причина может быть связана с тем, что Кандель лучше знал труды Фрейда и лучше представлял себе, что, несмотря на те увлечения непроверяемыми и часто, видимо, ошибочными концепциями, которые, несомненно, были у Фрейда, его корни росли не из хиромантии или френологии, а из науки, из нейробиологии. Только он, может быть, слишком смело попытался решить проблемы, с которыми он сталкивался, на том этапе развития науки, на котором он работал. Но меня поразила цитата из Фрейда, приведенная Канделем, когда я читал и переводил эту книгу. Фрейд черным по белому писал, что биология – это «царство неограниченных возможностей» и, может быть, когда-нибудь ответы, которые она даст на наши вопросы, как ветром сдуют все то «искусственное здание гипотез», которое мы построили. Мне кажется, что это очень ярко свидетельствует, что Фрейд был не так плох, как его малюют. И, в частности, как его малюет Фрит.

Как вы думаете, после прочтения этих книг у человека меняется представление о себе и своем собственном сознании?

Я думаю, что это сильно зависит от человека. От того, насколько человек готов принять то, что он прочитает в этих книгах. Эти темы, связанные с нами, с фундаментальным вопросом философии – «познай себя», с тем, что мы собой представляем, с нашей психикой, с нашей душой, если использовать этот термин, – темы довольно болезненные. Человек, который категорически настроен на то, что содержание этих книг – это какая-то ересь, даже если прочтет их обе с начала и до конца, так и останется в убеждении, что это ересь. Разве что если его убеждение не столь глубоко, тогда, может быть, он сможет изменить свою точку зрения. Но человек непредвзятый или человек умеренно предвзятый, несомненно, если только он уже не знаком со всеми теми фактами, которые излагаются в этих книгах, в какой-то степени изменит свое мировоззрение, прочитав их.

В какую сторону, как вы считаете?

В случае с книгой Фрита главное, что, мне кажется, автор хотел бы, чтобы читатели вынесли из нее и что читатели могут из нее вынести – это представление о том, что наше восприятие окружающей действительности не столько съемка камерой, как нам кажется (когда мы смотрим вокруг себя, нам кажется, что мы снимаем фильм и его воспринимаем), сколько некая замысловатая модель, которая создается нашим мозгом и постоянно подправляется в соответствии с тем, что наши органы чувств снимают, но нашему сознанию непосредственно не передают. Восприятие нашего сознания – это уже не фильм, который снимают наши органы чувств, а спектакль, который разыгрывают системы моделирования нашего мозга в соответствии с этим фильмом. Это то, что касается Фрита.

А что касается Канделя, я думаю, главная мысль, которую можно и нужно извлечь из его книги, – это то, что вопреки, может быть, распространенному мнению и, в любом случае, вопреки представлениям, которые были справедливы еще какое-то время назад, механизмы памяти уже в той или иной степени ясны. По крайней мере, принципиальные механизмы памяти. И, соответственно, в чем они состоят. Причем, в какой-то степени принципиальные механизмы работы памяти ясны уже не только на клеточном, но и на молекулярном уровне. Хотя, конечно, это еще только первые шаги в направлении исследований в этой области.

То есть ясны принципы, но еще не ясны детали?

Да, но дьявол в деталях, как известно… Мне кажется, что принципиальные механизмы уже скорее понятны, чем нет, но на основе этих принципиальных механизмов происходят очень сложные процессы, и разобраться в этих процессах в подробности еще хорошо если удастся в текущем веке!

У Канделя в книге две линии: одна личная, биографическая, другая – история его научных изысканий. Как вы думаете, какая из этих линий важнее и почему Кандель вплетает в текст так много личной биографии?

Я думаю, он решил написать книгу в оригинальном жанре (в этом переплетении двух линий как раз и состоит его смысл). Учитывая, что он был одной из ключевых фигур исследования памяти и возникновения того, что он называет «новой наукой о человеческой психике», можно было довольно последовательно изложить историю возникновения этой науки и ее основные результаты параллельно с историей его собственной жизни. И вот, выбрав этот необычный и нетрадиционный жанр – не так уж много есть известных книг в этом жанре! – он постарался органично переплести историю развития науки и историю собственной жизни. Кроме того, он подчеркивает, что его интерес к памяти связан с живыми воспоминаниями его детства. Детство его было богато очень яркими, хотя и печальными событиями (к сожалению), связанными с аншлюсом, аннексией Австрии Германией, с преследованием евреев в Вене и вынужденной эмиграцией его семьи. Он подчеркивает, что его интерес к памяти был во многом связан с тем, что его воспоминания были важным элементом его жизни, важной составляющей его самовосприятия…

И Фрит, и Кандель используют в книгах определенные литературные приемы. Про Канделя мы уже сказали, а Фрит включает в текст такого веселого персонажа, как профессор английского языка. Как вы думаете, насколько подобные элементы полезны и уместны в научно-популярной литературе?

Я думаю, что принципиально, разумеется, они имеют право на существование, если говорить об этом совсем общо. Лучше рассмотреть их по отдельности, тем более, что в случае в Фритом это элемент художественной литературы, а в случае с Канделем – сочетание мемуаристики с научно-популярной литературой.

Я поясню для тех, кто не читал книгу Криса Фрита, что ее канвой служит некая «пати», на которой собираются преподаватели различных дисциплин, и в ходе этого мероприятия они обсуждают свои представления о мире и тех областях науки, которыми они занимаются. И этот элемент диалога вплетен им, может быть, довольно искусственно, но, мне кажется, что преследует прежде всего юмористические цели, оживляет повествование. Хотя персонажи, которых он изображает в соответствии со стереотипами, – это не какое-то навязывание стереотипов, а просто некая шутливая сценка, в духе, знаете ли, скетчей «Монти Пайтона» или чего-то еще из области английского юмора. Так что, с одной стороны, он этим приемом несколько оживляет повествование, а с другой стороны, позволяет читателю услышать аргументы, которые обычно приводят люди, стоящие на совсем других платформах, а именно на так называемых гуманитарных платформах. И продемонстрировать читателю, может быть, не столь вхожему в разногласия между учеными, суть довольно принципиальных традиционных споров между «физиками и лириками», между естественниками и гуманитариями. Хотя этот персонаж, профессор английского языка, изображен сатирически, надо отдать Фриту должное, он все-таки не очерняет гуманитариев совсем уж.

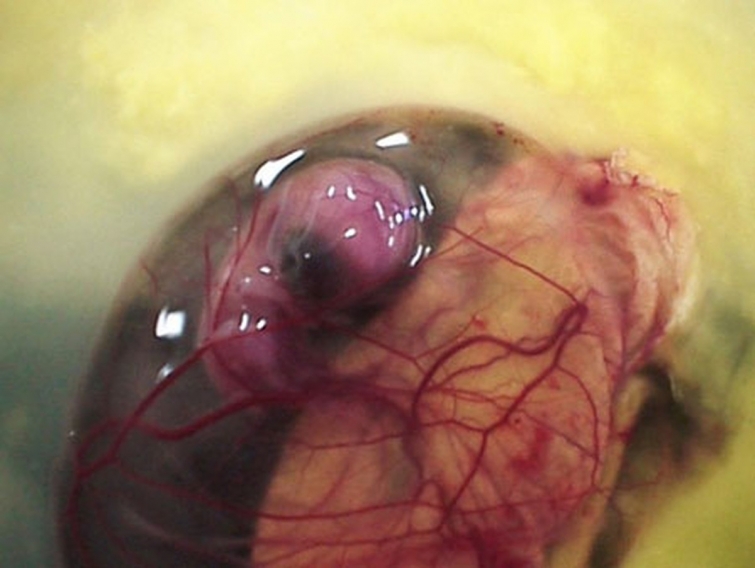

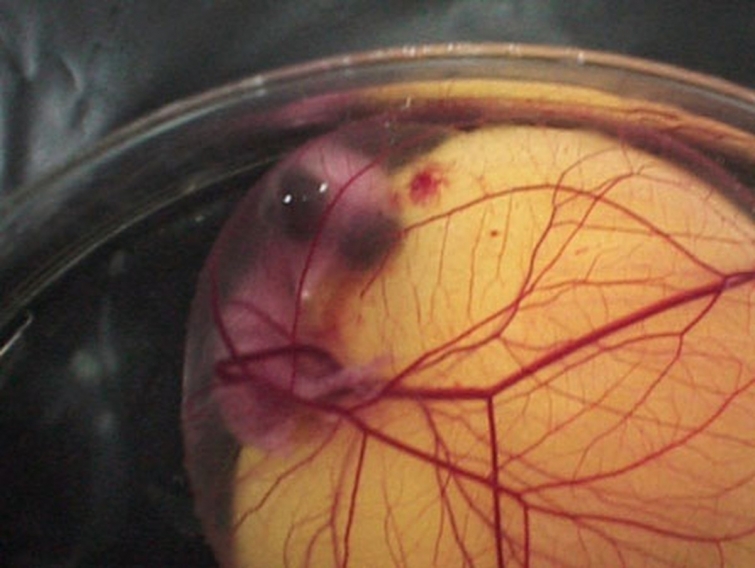

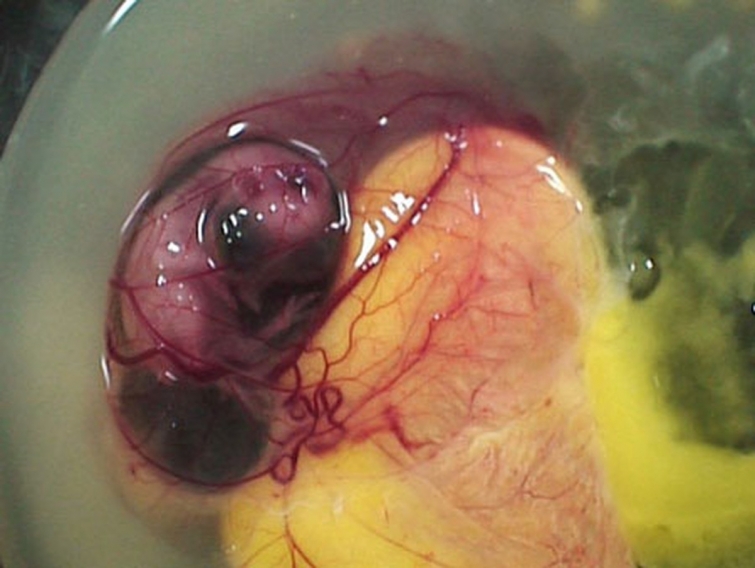

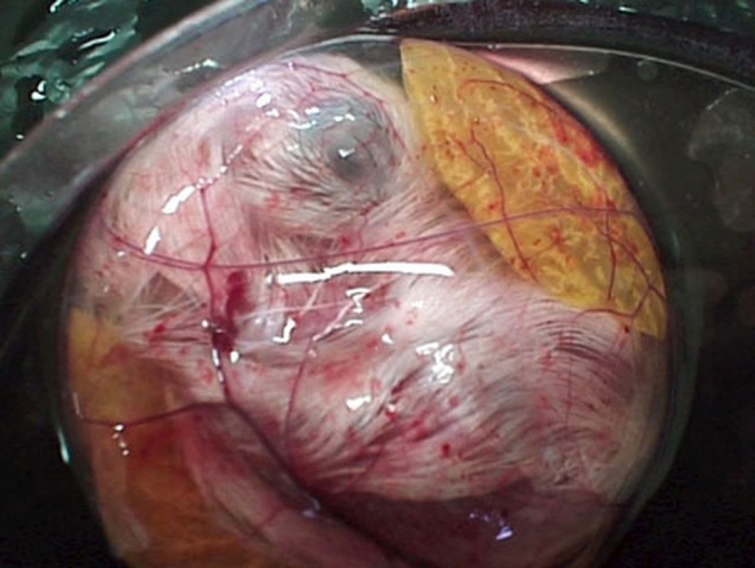

Зарождение жизни — самое прекрасное и удивительное, что есть на этой земле. С помощью аппарата УЗИ мы можем наблюдать за развитием человеческого эмбриона и видеть, как с каждой неделей скрученный зародыш превращается в того, кто в будущем будет зваться человеком. Но кто может похвастать тем, что видел, как внутри яйца развивается цыплёнок и рассказать, какие стадии развития он проходит перед тем, как появиться на свет? Давайте посмотрим на этот удивительный процесс!

Цыпленок был выращен в чашке Петри.

Вот оно, самое обычное куриное яйцо, но самой что ни на есть первой свежести. В инкубатор яйца отбирают очень тщательно

Видите еле заметный сгусток? Так начинается жизнь

На 2-е сутки на желтке появляются кровеносные сосуды

На 3-и сутки появляются зачатки конечностей, глаза «оцвечиваются»

На 4-е сутки процессы становятся заметны невооруженным глазом

В общем, курица начинается с глаз

На 7-е сутки у зародыша появляется рот

Яйца, между прочим, активно дышат, потребляя в сутки 2-4 литра кислорода

На 9-е сутки на спине формируются первые перьевые сосочки

На 10-е сутки формируется клюв

Кстати говоря, цыпленок растет не по дням, а по часам в самом прямом смысле этого слова

На 13-е сутки веко достигает зрачка, на голове появляется пух

На 14-е сутки зародыш покрыт пухом полностью

На 15-е сутки веко полностью закрывает глаз

На 16-18-е сутки белок яйца полностью использован зародышем

А он всё растет и растет

На 19-е сутки желток начинает втягиваться, открываются глаза, шея выдвигается в воздушную камеру, начинается наклев

На 20-е сутки желток втянут полностью, глаза открыты, наклев

На 21-е сутки — вывод. Снаружи этот процесс выглядит так

Вот и появился на свет красавец!

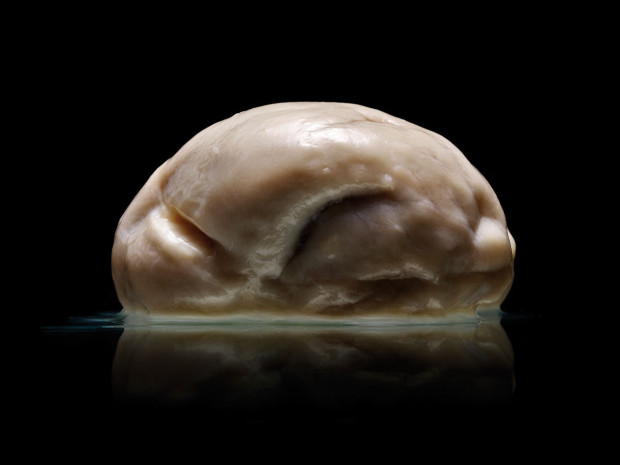

Человеческий мозг до сих пор во многом остаётся загадкой, далеко не все его возможности и особенности функционирования понятны науке. Долгие годы ведутся исследования отклонений и нарушений в развитии этого наиболее сложно устроенного органа человеческого тела, а недавно медики обнаружили, пожалуй, самый странный головной мозг, но кому он принадлежал, сегодня наверняка сказать нельзя.

Среди анатомических препаратов государственной больницы северного Техаса нашли мозг, принадлежавший человеку, скончавшемуся в 1970-м году. «Экспонату» присвоен инвентарный номер, но микрофильмы с медицинской документацией о пациенте были утрачены, так что сейчас неясно, кому принадлежал мозг — мужчине или женщине.

Отличительная особенность находки заключается в полном отсутствии складок и извилин на коре больших полушарий. Это явление уже известно науке и называется лиссэнцефалия, или агирия, однако ранее учёные не встречали столь ярко выраженную форму этого заболевания.

Лиссэнцефалия развивается из-за недостаточного перемещения нейробластов (зародышевых нервных клеток, в процессе развития становящихся нейронами) из первичной нервной трубки (зачаток ЦНС).

Как правило, дети с такими отклонениями не доживают до десяти лет и при этом всю жизнь страдают от мышечных спазмов, судорог и трудностей в восприятии информации (из-за сокращения площади поверхности коры по сравнению с нормальным мозгом). Однако находка представляет собой полностью сформировавшийся (если можно так выразиться) мозг взрослого человека.

Как предполагают медики, скорее всего у обладателя мозга были серьёзные психические отклонения, но какие именно, неизвестно. Возможно, учёным удастся зарегистрировать подобный феномен у живого человека, что позволит тщательнее изучить нарушения в психическом развитии при лиссэнцефалии.

Источник

6 фактов об ошибках при репликации и репарации ДНК, наследственных болезнях и слабовредных мутациях

Мутации происходят у всех организмов. Существует такая теорема: если бы организм постарался сделать так, чтобы мутаций совсем не было (то есть неограниченно увеличивал точность репликации и репарации ДНК), то цена этих процессов стремилась бы к бесконечности, поскольку ничего нельзя сделать без ошибок. Под «ценой» имеется в виду время, которое эти процессы занимали бы, и энергия, которая бы на них затрачивалась. Поэтому какие-то ошибки при работе клетки с генетическими текстами возникают неизбежно.

1. Причины мутаций

Мутации происходят очень редко и в основном по двум причинам. Во-первых, в связи с ошибками при репликации ДНК. Во-вторых, в связи с ошибками при репарации. ДНК нужно все время удваивать, поскольку при делении клетки обе дочерние клетки должны получить всю ДНК. И это удвоение нельзя сделать безошибочно.

Иногда ДНК ломается, поскольку это достаточно хрупкая вещь. Длина всей ДНК в каждой человеческой клетке — метр. Она достаточно компактно упакована. Поскольку ДНК — молекула совсем небольшой толщины, то она постоянно ломается даже при тепловых воздействиях. И ее надо чинить. И если ее починить неаккуратно, то возникнет мутация. При репликации ДНК вероятность, что новая буква будет «приделана» неправильно, равна всего лишь 10-10 — это один шанс на десять миллиардов.

Такой процесс происходит в два этапа: сначала ДНК «приделывает» букву, а потом сразу пытается ее оторвать. Соответственно, если буква была приделана неправильно, то, скорее всего, она будет оторвана (это так называемая 3’ > 5’ экзонуклеазная активность). Потом наступает третий этап активности — третья «линия обороны». Если буква была приделана неправильно и не оторвана, то возникает ДНК, у которой две нити содержат буквы, некомплементарные друг другу. Тогда там начинают ползать ферменты, которые распознают такие несоответствия и выкидывают неправильную новую букву, заменяя ее.

2. Мутации вредные и безвредные

Несмотря на то, что в процессе репликации ДНК идет упорная борьба за точность, какие-то ошибки неизбежны. В этом смысле человек нисколько не отличается от животных. У человека частота мутаций примерно равна 10-8 на нуклеотид за поколение. Поскольку геном человека длиной в три миллиарда нуклеотидов и у каждого из нас два генотипа, значит, 10-8 на одну букву за поколение — это примерно 60 новых мутаций на каждого новорожденного. Конечно, из этих 60 новых мутаций большая доля нейтральна. Геном человека набит различным «мусором», и если в каком-нибудь дальнем углу буква А заменилась на букву B, то человеку от этого ничего не будет. Но примерно 10 % нашей ДНК важны. И если мутация затрагивает что-то важное, она, скорее всего, вредна, поскольку, когда ты меняешь что-то работающее, становится хуже.

3. История исследования вредных мутаций

Первое наблюдение мутационной изменчивости у человека появилось почти сразу после переоткрытия законов Менделя. В 1909 году английский врач Арчибальд Гаррод опубликовал работу о генетических болезнях метаболизма под названием «Врожденные ошибки метаболизма». В частности, он изучал болезнь известную как алкаптонурия — это нарушение метаболизма тирозина, при котором в моче присутствует гомогентизиновая кислота. Гаррод заметил, что больные обычно являются потомками браков между родственниками. Это вызвано тем, что алкаптонурия — рецессивная болезнь. То есть, чтобы заболеть ею, надо получить мутантные аллели и от мамы, и от папы, что гораздо более вероятно, если мама и папа — родственники. Это было первое продвижение в изучении вредных мутаций у человека.

А в 1912 году немецкий врач Вильгельм Вайнберг заметил, что наследственные болезни чаще встречаются у последних детей в семье. И сделал вывод, что мутации чаще передаются детям от пожилых родителей. В 1935-м году великий генетик Джон Холдейн сделал совершенно потрясающее открытие. Он изучал болезнь гемофилию, которая сцеплена с полом. То есть ген, поломка которого может привести к гемофилии, сидит в Х-хромосоме. Чтобы болезнь возникла у девочки, нужно, чтобы обе ее Х-хромосомы несли поломанный аллель, что бывает очень редко. А у мальчика всего одна Х-хромосома. Поэтому для появления болезни достаточно одного поломанного аллеля. Поэтому гемофилия встречается практически только у мальчиков. Холдейн заметил, что если есть мальчик болен гемофилией, то часто и его братья — тоже больны. И сделал из такой анализ. Представьте, что мальчик – гемофилик, потому что у его мамы возникла мутация. Тогда это была бы уникальная мутация – возникал бы только один спорадический больной. А возникают они обычно в семьях. То есть, если мальчик гемофилик, то его брат с вероятностью почти 50% тоже гемофилик. Это означает, что виновата не мама. А виноват папа этой мамы. Мама уже является гетерозиготным носителем. То есть мутация возникла не у мамы, а раньше. Из этого Холдейн сделал вывод, что мужчины передают вновь возникшие мутации гораздо чаще, чем женщины. Это означает, что в половых клетках мужчин мутации возникают гораздо чаще, чем в половых клетках женщин.

Сейчас это не кажется удивительным. Мы знаем, что у девочки от зиготы до зиготы проходит примерно тридцать клеточных делений. В зародышевом пути девочки, когда она еще эмбрион, все яйцеклетки уже сформированы. А мужчины продуцируют сперму всю жизнь. И поэтому от зиготы до зиготы в мужской линии проходит не тридцать делений. Если мужчина размножается в 18 лет, то примерно 150 делений, а если — в 60 лет, то даже 500 делений. И поскольку основной источник мутации – это ошибка репликации ДНК, то мы видим такое резкое различие в скоростях возникновения мутаций между мужчинами и женщинами.

4. Слабовредные мутации

Примерно 2% новорожденных детей несут какую-то четкую простую менделевскую патологию. Соответственно, 98% детей являются здоровыми – в том смысле, что менделевской болезни у них нет. До начала 30-х годов считалось, что мутации – это нечто редкое. Однако первый, кто показал, что это не так, был Тимофеев-Рисовский,. В 1935-м году он открыл слабовредные мутации — мутации, которые не убивают и не вызывают никакого очевидного фенотипа вроде несвертываемости крови, а просто немного снижают приспособленность. Он показал, что мутаций, которые только количественно портят муху-дрозофилу, больше, чем тех, которые можно зафиксировать и сказать, что их носитель — мутант.

Через 35 лет, японец Теруми Мукаи начал изучать слабовыраженные мутации уже на очень большом материале. И оказалось, что таких мутаций больше, чем явных, не в два раза, а в сто. Выяснилось, что большая часть мутаций – это то, чего мы простыми методами не обнаруживаем. А потом появились современные методы (нового поколения) секвинирования, которые позволяют за несколько тысяч долларов полностью расшифровать генотип человека. Если мы назовем геномом человека статистическую популяционную норму то, оказывается, что генотип каждого человека несет примерно десять тысяч отклонений от генома, которые вызывают замену аминокислоты в белке.

5. Методы исследования мутаций

Есть методы, которые позволяют сказать по замене аминокислоты в белке вредна она или безвредна. Основа этих методов тоже эволюционная. Мы сравниваем какой-то белок у человека с аналогичными белками у самых разных млекопитающих. Пусть в норме у человека на каком-то месте стоит аминокислота глицин, но у каких-то других млекопитающих там стоит аланин. Тогда, наверное, человеку аланин на этом месте тоже не вреден. Полной уверенности здесь быть не может, но это вероятно. А если глицин в каком-то месте белка стоит у всех (у человека, собаки, лошади, мыши), то его замена на аланин у человека наверное будет вредна, потому что никто так не делает.

Эти и другие соображения позволяют оценить, какая доля мутаций у человека вредна. Здесь полезно различать новые мутаций, которые возникли сейчас, и мутации, которые возникли раньше, а сейчас тоже присутствуют в виде редких аллелей. Из десяти тысяч отличий от генетической нормы примерно тысяча вредна.

6. Последствия накопления мутаций

Значит, у каждого человека в генотипе присутствует от 900-1100 заменяющих аминокислоту слабовредных мутаций. Количество таких мутаций увеличивается примерно на одну за поколение за счет спонтанного мутационного процесса. Сейчас у человека практически не действует естественный отбор против слабовредных мутаций — он действует только против очень сильных нарушений. Если у человека, к примеру, поднялось кровяное давление на один процент, он съест лишнюю таблетку и будет счастливо жить до 60-ти лет. Никто не знает, что станет с человеческой популяцией из-за накопления этих слабовредных мутаций. Ясно, что ничего хорошего. Но, как быстро последствия этого накопления станут видимыми, никто не знает.

Алексей Кондрашов

кандидат биологических наук, профессор кафедры экологии и эволюционной биологии Мичиганского университета (США)

Источник

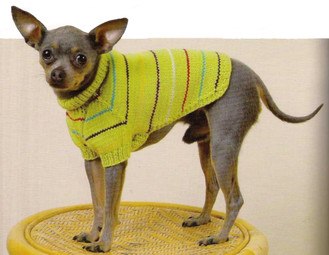

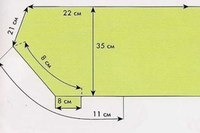

Вам потребуются:

80 г пряжи салатового цвета, по 5 г голубой, красной, фиолетовой, коричневой, желтой и белой пряжи (100% шерсть, 300 м/100 г), спицы №2,25, игла с широким ушком.

Плотность вязания:

резинка 1×1 30 п. = 10 см,

лицевая гладь 26 п. = 10 см, 26 р. = 10 см.

Расчет петель

Снимите с собаки мерки и запишите их в виде схемы. По образцу вязания сделайте расчет петель.

Обхват шеи = 21 см (63 п.)

Обхват груди + 4 см на свободное облегание = 39 см (101 п.)

Глубина проймы = 1/6 обхвата передней лапы + 1 см. Следовательно, 8 см : 6 + 1 = = 2,3 см (6 п.)

Расстояние от основания шеи до конца передней лапы + 1 см — 9 см (24 р.)

Рассчитайте реглан, шов свитера проходит по груди, поэтому число петель животика должно быть четным: 63 п. — 4 п. (линии реглана) = 59 п.; 59 п. : 2 ~ 29 п. (спинка) + 1 ост. п.; 29 п. : 2 = 14 п. (животик), 1 ост. п. прибавляется к спинке; 14 п. : 2 = 7 п. (рукав). Получается: спинка — 29 п. + 1 п. + 1 п. = 31 п.; животик — 14 п.; рукава — по 7 п.

Спинка/животик

Нитью салатового цвета наберите 63 п. и вяжите 4 см ворота резинкой 1×1. Затем переходите на лицевую гладь и начинайте вязать реглан: 1 -й ряд — 7 лиц. 1/2 п. животика), накид, 1 лиц., накид, 7 лиц. (рукав), накид, 1 лиц., накид, 31 лиц. (спинка), накид, 1 лиц., накид, 7 лиц. (рукав), накид, 1 лиц., накид, 7 лиц. (1/2 п. животика). Таким образом провяжите 24 р., делая накиды перед и после линий реглана в каждом лиц. р. (11 раз), т. е. последний лиц. р. вяжите без накидов. Через каждые 7 р. провязывайте ряд нитью другого цвета. Соберите петли рукавов и линии реглана на две вязальные булавки. Под каждым рукавом наберите по 6 возя п. и продолжите вязать свитер одним полотном. Ширина полотна при этом должна быть равна обхвату груди + 4 см.

Проверяем: 14 п. (животик) + 11 накидов х 2 = 36 п.; 31 п. (спинка) + 11 накидов х 2 = 53п.; 36 п. + 53 п. + (6 возд. п. под рукавами х 2) = 101 п. находится в работе. Провяжите животик до длины 11 см от ворота, последние 1,5 см выполнив резинкой, и закройте петли. Спинку вяжите далее до длины 20 см. Первые и последние 3 п. каждого р. вяжите плат, вязкой, при этом убавляйте ширину полотна: провязывайте 2 п. вм. по краям лиц. рр., после и перед 3-х плат. пп. Последние 2 см выполните резинкой 1×1.

Рукава

Перенесите петли рукавов с булавок на спицу. Наберите по краям каждого рукава по 3 возд. п. (половину от возд. п., набранных под рукавами) и вяжите 3 см одновременно нитями из двух клубков. Закончите рукава манжетами, связав их резинкой 1×1.

Сборка

Сшейте рукава, а затем свитер по линии груди.

Источник

Клиническая смерть происходит, когда квантовые вещества, формирующие душу выходят из нервной системы и входят в просторы Вселенной, объяснили ученые.Согласно квантовой теории, сознание является программой для квантового компьютера мозга, которое может остаться даже после смерти, что и объясняет переживания, которые человек испытывает во время клинической смерти.

Д-р Стюарт Хамерофф, почетный профессор отделения анестезиологии и психологии в Аризонском университете в США, решил развить теорию, которая когда-то была предложена британским физиком Роджером Пенроузом. Согласно этой теории сущность нашей души находится внутри структур, называемых микротрубочками в клетках мозга.То, что мы называем сознанием является результатом эффекта квантовой гравитации Вселенной. Свою теорию они назвали «Orch OR» («оркестрированная объективная редукция»).

Другими словами наши души — это не просто взаимодействие нейронов в мозге. Они состоят их ткани самой Вселенной и существовали еще до начала времени.Эта идея близка представлениям в буддизме и индуизме, согласно которым сознание является неотъемлемой частью Вселенной.

Состояние клинической смертиПри переживании клинической смерти, микротрубочки теряют квантовое состояние, но информация внутри них не разрушается. Она просто покидает тело, возвращается в космос и распределяется там. Если пациента реанимировали, квантовая информация возвращается в микротрубочки и он может заявить «Я пережил клиническую смерть». Если же этого не происходит и пациент умирает, квантовая информация остается вне тела, возможно бесконечно в качестве души.

Признаки клинической и биологической смерти

Разница между клинической и биологической смертью очень мала: всего несколько решающих минут.Клиническая смерть возникает, когда сердце человека перестает биться, дыхание и кровообращение останавливаются. Организм можно еще реанимировать. Биологическая смерть происходит на 4-6 минут позже, когда клетки мозга умирают от нехватки кислорода. Когда наступает смерть мозга, все неврологические функции необратимо прекращаются, то есть за клинической смертью возникает биологическая смерть.Официальным временем биологической смерти считается момент, когда врач определяет, что весь мозг перестает функционировать. Если как можно скорее прореагировать на клиническую смерть и выполнить нужные меры по реанимации, можно предотвратить биологическую смерть.

Источник

Как и миллионы лет назад, на нашей планете ежедневно идет причудливый балет жизни и смерти, не останавливая свое движение ни на секунду. Каждый раз миллионы живых существ используют все свои веками выработанные эволюционные приспособления только для того, чтобы дожить до следующего восхода солнца. Каждая смерть не ослабляет вид в целом. Каждый смертельный акт оберегает и предостерегает других представителей вида, и оставляет в живых наиболее сильных и приспособленных.

Но иногда смерть приобретает причудливые формы, когда в дело вступают различные нейротоксины. Нейротоксин – это химическое соединение, которое действует строго на нервную ткань. Если бы в животном мире действовали бы принципы Женевского соглашения, то нейротоксины были бы запрещены. Эти яды удивительно совершенны, но страшна и ужасна та смерть, которая ими вызывается.

Каждый такой яд имеет причудливое научное название, которое мы и укажем вместе с теми эффектами, которые он вызывает.

(Всего 10 фото)

1. Яд Сиднейского паука: «Взрывающиеся легкие»

Многие типы нейротоксинов «выключают» нервную систему, но атракотоксин работает с точностью да наоборот. Он стимулирует нервную систему так, что она начинает работать на пределе своих возможностей. В конечном итоге наиболее ужасающим последствием его попадания в организм является то, что неимоверно повышается давление крови в малом круге кровообращения, в результате чего альвеолы легких просто взрываются, и человек тонет, находясь на твердой земле.

И самое страшное. Яд этот совершенно безопасен почти для всех живых существ, и даже для млекопитающих. Зато он отлично действует на приматов. Из всех живых существ, от которых следовало бы защищаться этому проклятому пауку, он выбрал именно человека. Нас. Хорошо, также обезьян, но главным образом нас.

Этот определенный нейротоксин найден в Сиднейском пауке, который был замечен только в Сиднее, Австралия. И это самый опасный паук на всем земном шаре, так как его яд запросто может вас прикончить всего за 15 минут. К величайшей радости, примерно 30 лет назад был разработан антитоксин, и вот уже три десятка лет нет ни единого зарегистрированного случая со смертельным исходом. Впрочем, это повод не рваться посетить австралийский Сидней, так как там есть немалый шанс повстречать этого милого паука.

2. Яд скорпионов: смертельные конвульсии

Дортоксин найден в южноафриканском плюющем скорпионе, и является, вероятно, одним из самых неприятных ядов, от которых вы могли бы умереть. Впрочем, не расслабляйтесь, впереди еще много открытий, и способ умереть выбирать еще рано.

Итак. Когда исследователи проверили токсин на мышах, он привел к конвульсиям, судорогам, и гиперактивности, которая не заканчивалась и на протяжении 30 секунд с момента смерти мыши. Самое ужасное в том, что понадобилось каких-то 20 нанограмм (!) для убийства крупного животного.

Яд плюющего скорпиона специфичен тем, что он фактически представлен тремя различными токсинами. Причем скорпион, в зависимости от жертвы, может выбирать тип яда. Плюющим скорпион назван потому, что до непосредственно момента укуса он «выплевывает» некоторое количество яда в сторону цели.

Ученые полагают, что таким способом скорпион сохраняет наиболее сильный токсин, который требует много энергии на его синтез. Эта же небольшая порция не столь убойного токсина крупного хищника может просто отпугнуть, а непосредственно мелких зверьков (добычу скорпиона) убить на месте, позволяя скорпиону приберечь наиболее мощное оружие про запас.

3. Психоделические яды жаб

Вы когда-нибудь видели фильмы, где люди, лизнув жабу, начинали себя неадекватно вести? Кстати говоря, это вполне реально, и так действует буфотоксин, состоящий из коктейля химикатов, найденных на телах определенных жаб. Среди других алкалоидов яд жабы Bufo содержит 5-MeO-DMT, воздействующее на психику вещество, подобное псилоцибину и мескалину, которые вместе известны как «завтрак Бога». Таким образом, некоторые из эффектов, о которых сообщают те, кто попробовал мескалин и подобные ему продукты, как раз и обусловлены состоянием измененного сознания, которое возникает под действием этого токсина.

Яд этот выделяется через железы на задних частях тела жаб Bufo и является просто-напросто защитным механизмом. Можно долго смеяться, но такой токсин куда более эффективен, чем многие виды смертельных ядов. В отличие от нейротоксинов, которые убивают жертву, у него есть свойство накрепко врезаться в память хищника, намекая, что таких жаб кушать не следует.

Представьте, что вы являетесь хищником, который решил отужинать такой жабой. Представьте себе несчастного хищника, которого после нападения на жабу выбросило часа на три из нашего мироздания! Как себя будет чувствовать животное после этого? Впрочем, если животное было невелико, а порция токсина, которая испуганная жаба выделила, была велика, хищник вполне может и погибнуть.

4. Яды гусениц геморрагического действия

Исследования Лономии (Lonomia obliqua) ведутся до сих пор. Несмотря на то, что первый случай отравления этой гусеницей был зафиксирован два десятка лет назад, с тех пор только официально по ее вине этот мир покинуло уже порядка 500 человек. Если вам кажется, что это немного, просто знайте о том, что вышеупомянутый Сиднейский паук за прошедшие 100 лет отправил в могилу только 13 человек.

Исследователи до сих пор точно не знают состава этого дьявольского коктейля, но прекрасно изучили последствия попадания яда в организм человека. Одна женщина, которая была ужалена гусеницей, умерла от внутричерепного кровотечения. Фактически, ее череп был заполнен кровью. Есть немало схожих случаев, из-за чего среди ученых начало формироваться определенное мнение о природе этого яда. Сейчас большая часть научного мира предполагает, что яд действует на протромбины, не позволяя крови сворачиваться. Фактически, в этом случае следует говорить не о нейротоксине, а о гемотоксине. В результате кровь теряет способность к свертыванию, становится жиже, и человек может умереть от малейшей случайности.

Другими словами, в результате невероятной по силе гиперемии ваши внутренние органы могут просто лопнуть.

5. Асфиксия: привет от бразильского Блуждающего Паука

Если честно, то у нас уже сложилось совершенно особенное мнение о пауках. Пауки – одни из самых хладнокровных убийц в животном мире, и если бы они создали общество, основанное на способности убить, то бразильский блуждающий паук был бы их королем. Один из главных компонентов яда бразильского блуждающего паука — нейротоксин по имени PhTx3.

Можно порадовать мужчин. Этот токсин может вызывать эрекцию. Очень сильную. Сильную настолько, что это будет последняя эрекция в вашей жизни, после чего вы останетесь импотентом. Смейтесь, но тем, кто испытал действие яда на себе, смеяться уже не хочется.

Этот эффект называется преапизм, и вызван определенным элементом в нейротоксине который называется Tx2-6. С эволюционной точки зрения этот паук – просто изощренный садист. Он не убивает напавшего на него, но делает его неспособным к продолжению рода.

В дополнение к невероятной по силе эрекции PhTx3 обладает и куда более опасным эффектом. Он может блокировать кальциевые каналы в мышечных синапсах, из-за чего мускулы не могут сокращаться. Как только эффект распространяется на диафрагму, вам конец. Проще говоря, вы просто задохнетесь.

6. Мышечный паралич

Когда вы думаете о животных, которые могут вызвать ужасную смерть, улитки обычно не являются лидерами вашего топ-10. А зря.

Улитка-конус является убийцей. Сложная группа нейротоксинов, используемых ей, чтобы убить добычу, известна как конотоксин, и является одним из самых сильных токсинов в мире. Причина того, что конусы производят такой мощный токсин в том, что им нужно убить свою жертву как можно быстрее. Ведь они – хищники, но хищники медлительные. Конусы выстреливают в жертву своеобразный гарпун, что чаще всего и делает жертвами людей, которые любят собирать раковины.

Опасность заключается в том, что разновидностей конуса много, и каждый вид улиток токсичен в разной степени. Некоторые жалят не опаснее пчелы, тогда как маленькие и безобидные на вид разновидности конуса легко могут убить взрослого человека. Токсины конусов уникальны не только своей силой, но и невероятным разнообразием. Только представьте себе следующее: всего известно около 100 разновидностей этих милых улиток. Каждый подвид может иметь до 500 различных разновидностей яда, что в результате дает 50 тысяч вариантов смертельного токсина! К такому количеству просто невозможно разработать противоядие. Сложность и в том, что каждый такой токсин действует по-разному. К примеру, одна из его разновидностей обладает болеутоляющим эффектом. Только начав умирать, вы поймете, как все серьезно, вот только вам это уже никак не поможет.

7. Сердечные приступы от лягушек

Есть хороший шанс, что вы знакомы с удивительными лягушками, слизью которых индейцы Амазонии смазывают наконечники своих стрел. Некоторые из них ядовиты настолько, что при наличии малейшей царапины на открытом участке кожи, с которыми контактировала лягушка, вы можете умереть. Но самое удивительное даже не в этом. Удивительнее то, как лягушкам удаётся синтезировать тот батрахотоксин, который и является настолько опасным ядом.

В большинстве случаев железы, которые отвечают за выработку токсина, есть у каждого ядовитого существа на планете. Они работают как самодостаточная фабрика, синтезируя токсин в результате сложных химических процессов. У этих же лягушек наличие токсина зависит от того, что они едят. Организм этих лягушек устроен так, что они запасают этот токсин, который поступает к ним с пищей так, как наш организм запасает жир или углеводы. И в этом заключается уникальность этих удивительных существ. Они могут быть смертельно опасны, а могут быть и совершенно беззащитны.

Профессиональные ученые, занимающиеся изучением амфибий, прекрасно знают о том, что эти лягушки, будучи выращенными в неволе, совершенно безобидны. Даже те лягушки, которые были пойманы в дикой природе, после некоторого периода содержания их в неволе на простой диете, полностью теряют свои токсические свойства. Но если такую лягушку выпустить в дикую среду, через некоторое время она снова станет ядовитой.

И это хорошая новость для тех любителей террариумов, которые любят содержать этих существ в неволе. Дикая же лягушка может содержать до 13 тысяч микрограммов токсина, тогда как для убийства одного человека достаточно только 130 микрограмм.

8. Смертельные медузы

Медуза Irukandj является одним из наиболее распространенных смертельно опасных медуз Мирового Океана. На этих медузах лежит ответственность как минимум за 70 подтвержденных смертельных случаев. Они живут близ побережья Австралии, и являются настолько маленькими, что многие люди, даже будучи ей ужаленными, так ничего и не замечали. Люди, которые счастливо отделались, узнают о том, что их укусило, только от медицинского работника.

Жало этой медузы (кстати, оно не больше ногтя мизинца ребенка) содержит настолько сильный яд, что он может убить взрослого здорового мужчину. Сила ее яда так велика точно по той же, что и улиток-конусов, причине. Они слишком медлительны, чтобы преследовать раненую добычу, а потому нуждаются в максимально эффективном средстве ее убийства. Впрочем, именно по этой причине и морские змеи в сотни раз ядовитее, чем любой из их земных сородичей.

Вот только тут есть один маленький неприятный нюанс. Креветка или маленькая рыбка действительно умрут мгновенно, тогда как человеку перед смертью придется испытать целый букет мучительных ощущений. Википедия на этот счет заявляет: “мучительные мышечные спазмы, серьезная боль в спине и почках, горящее ощущение рук и лица, головные боли, тошнота, неугомонность, потение, рвота, увеличение частоты сердцебиений и кровяного давления, а также чувство нависшей гибели”.

Чувство нависшей гибели… согласитесь, это просто ужасно. Не только страдать, но и знать при этом, что обязательно умрешь…

9. Ядовитая птица

Если долго не распинаться на тему того, с чего вдруг птица стала ядовитой, то можно сразу сказать о том, что яд она получает оттуда же, откуда его получают вышеописанные лягушки. Итак, почему мы перечисляем это снова? Прежде всего, хомобатрахотоксин — нейротоксин, найденный в двуцветном питоху, которого можно с полным на то основанием назвать «чертовой птицей». Двуцветный питоху — первая обнаруженная ядовитая птица, хотя со времени ее открытия были найдены еще несколько ее разновидностей.

Да, это действительно странно. Помните, как мы сказали, что ядовитые лягушки получают свой токсин из пищи? Хорошо, двухцветный питоху живет в Папуа-Новой Гвинее, примерно в 10000 милях через Тихий океан от Центральной Америки и Южной Америки (основные места обитания ядовитых лягушек). Но несмотря на это, птица смогла развить в себе точно такую же способность к кумуляции этого токсина (невероятно редкого), относящегося к батрахотоксинам.

Но это тем более странно, если учесть, что их диеты совершенно разные! Да и предположить, что разовьется совершенно одинаковая способность к накоплению совершенно уникального вида, да еще и у животных совершенно разных классов и семейств? Тем не менее, это действительно так.

10. Смертельный деликатес: рыба Фугу

Рыба Фугу широко известна во всем мире. Причем известность она получила вовсе не за свою удивительную способность раздуваться как шар, будучи вытащенной из воды, а за удивительные суши, которые легко могут вас отправить к праотцам. Токсин, который ответственен за такое безобразие, называется тетрадотоксином. Название было взято от латинского названия этой рыбы.

И мы снова возвращаемся к проблеме происхождения этого яда в организме животного. Тот же самый нейротоксин, который в 100 раз сильнее печально известного цианистого калия, найден в синем кольцевидном осьминоге, нескольких разновидностях тритонов, и во многих морских улитках. Поэтому токсин этот фактически произведен бактериями, которые развили симбиотические отношения со всеми этими различными морскими животными. По различным причинам эти животные эволюционировали, чтобы быть в состоянии сосуществовать с этим бактериями во взаимно выгодных отношениях.

Проще говоря, бактерии и являются главными оружейными фабриками. Некоторые животные используют этих симбионтов для защиты, а некоторые, напротив, для нападения. Впрочем, в данном случае рыба Фугу не использует этих сожителей ни для того, ни для другого. Просто так сложилось, что у них развился взаимовыгодный симбиоз, благодаря которому несколько десятков людей в год погибают, опробовав запретного кушанья.

материал с bigpicture.ru

Всего открыли 18 000 видов

Морской анемон, живущий под ледниками Антарктики и полупрозрачная улитка из Хорватии включены в список десяти новых видов 2014-го года, объявленного международной группой учёных в четверг. Список содержит около 18-ти тысяч новых видов, открытых в прошлом году.

Топ-10, составленный в этом году Колледжом экологии и лесного хозяйства (ESF) при Государственном университете Нью-Йорка (SUNY), ежегодно выпускается с 2008-го года, он приурочен ко дню рождения шведского ботаника XVIII-го века Карла Линнея, который признан отцом современной систематики.

Этот список не должен восприниматься как рейтинг (здесь нет «проигравших» или «призёров»), вместо этого он должен привлечь внимание к «кризису биоразнообразия путём работы по завершению описания всех растений, животных и микробов Земли», — заявил Квентин Уилер, президент ESF.

Учёные вычислили, что существует 10 млн видов, которые ещё не идентифицированы, но видов, которые уже описаны, в пять раз больше.

Ниже представлены фотографии из списка десяти новых видов, а также некоторых других, предложенных Уилером, но не вошедших в топ-10.

1. Креветка-скелет была найдена в пещере на острове Санта-Каталина у побережья Калифорнии.

2. Олингито — это первый вид плотоядных млекопитающих, найденный в западном полушарии за последние 35 лет. Он обитает в облачных лесах на склонах Анд. Олингито похож на «помесь кошки и большеглазого плюшевого мишки».

3. Панцирная земляная улитка живёт на глубине 900 с лишним метров под землёй в пещере в западной Хорватии, и у неё нет глаз. Был получен только один живой экземпляр.

4. Ночной листохвостый геккон — мастер камуфляжа. Представители этого вида были найдены вертикально висящими на скалах и деревьях. Когда учёные обыскали окружающую местность, они не смогли обнаружить другие популяции этого вида — значит, он может быть редким. Посмотрите на его причудливый хвост.

5. Амёба протист — это большой по меркам одноклеточных организм. Она строит свои клетки из остатков скелета мёртвых губок, а затем использует их части, как ловушку для привлечения добычи — это похоже на то, как питаются губки. Этот вид был найден в 50-ти км от побережья Испании.

6. Tinkerbella nanna, или фея Динь-Динь — одно из мельчайших насекомых на планете, и, судя по всему, живёт всего несколько дней, как и другие феи. Она была найдена в лесах Коста-Рики.

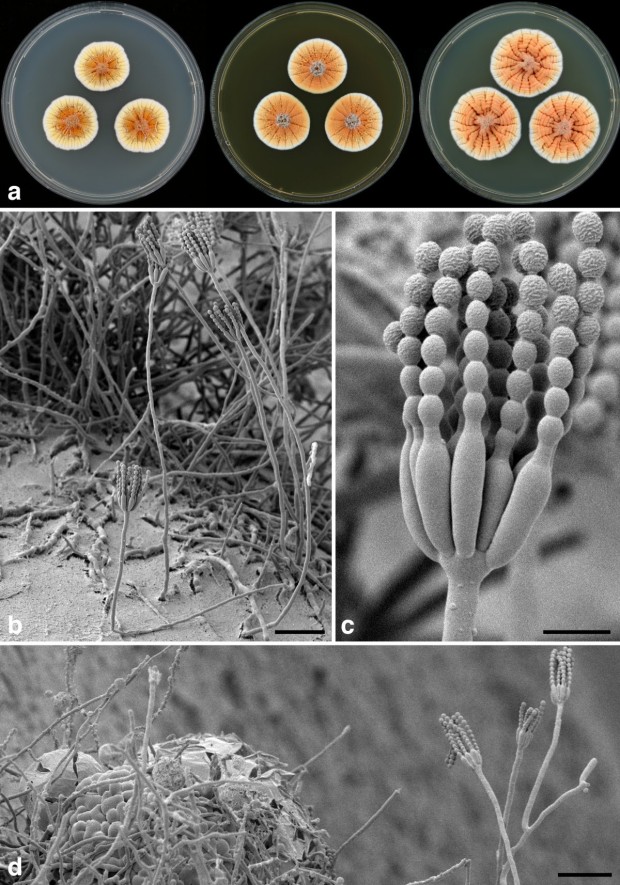

7. Оранжевый пенициллин — это плесень, найденная в тунисской почве и названная в честь Голландского Королевского Высочества принца Оранского. Плесень имеет межклеточное вещество, которое защищает её от сухости.

8. Анемон ANDRILL — это первый известный анемон, живущий во льдах, он обитает под ледяными массивами Антарктики. Он назван в честь Антарктической геологической программы бурения (ANDRILL), которая обнаружила его с помощью удалённо управляемого аппарата для изучения подводного мира.

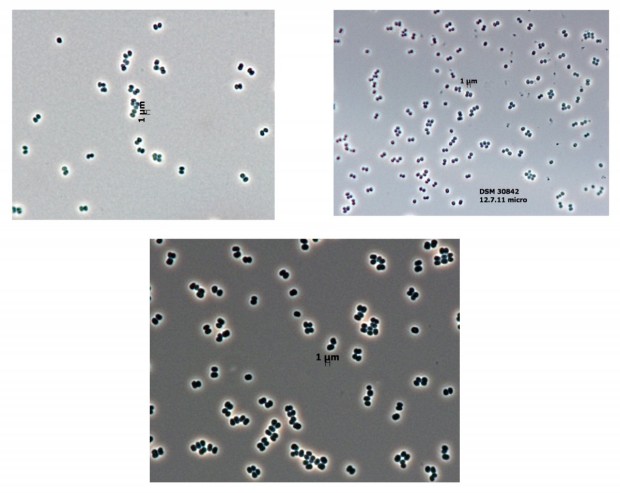

9. Микробы чистой комнаты были обнаружены только в одной экосистеме — в помещениях, где собирается космический корабль. Они были найдены в двух чистых комнатах (во Флориде и Французской Гвиане) даже после стерилизации. Учёные беспокоятся, что этот вид может оказать пагубное влияние на экосистемы других планет.

10. Несмотря на его внешность, Microcaecilia Dermatophaga — не червь, а безногое земноводное из Французской Гвианы. Это первый новый вид безногого земноводного, наёденный в этом регионе, за последние 150 лет. Потомство питается кожей матери.

11. Камбоджийская портниха живёт во влажных поймах нескольких камбоджийских рек и даже в границах города Пномпень. В настоящее время этот вид классифицирован как находящийся под угрозой из-за уничтожения их среды обитания.

материал с factroom.ru