Блог

Служба в Вооруженных Силах является достаточно важным, ответственным и обязательным этапом для каждого гражданина. Благодаря постоянной модернизации армия может предоставить молодому человеку не только навыки общей военной подготовки, но и освоить множество интересных профессий. Однако, не всем суждено попасть в войска, ведь в силу особенностей призывной кампании призыву не подлежат граждане, которые относятся к малочисленным народам.

Какие народы не призывают в армию?

На территории современной России проживает порядка 140 млн. граждан, при этом среди общего количества населения присутствуют малочисленные народы со средним количеством человек порядка 10 000 — 100 000 особей. К малочисленной группе народов относятся: Ингуши, Якуты, Лезгины, Аварцы, Марийцы, Кумыки, Чуваши, Чеченцы, Даргинцы и Кабардинцы. К общему списку относятся коренные жители всех отдаленных районов, в частности Таймыра и Эвенкии. Большинство отечественных военкоматов не призывают также и Дагестанцев, за исключением отдельных случаев, когда гражданин самостоятельно обращается с целью службы и дальнейшего трудоустройства.

Основные причины отсутствия призыва

Отсутствие воинского призыва среди перечисленных групп народов обусловлено тем, что граждане проживают в достаточно отдаленных районах, где фактически отсутствует инфраструктура и административное управление. Представителям военкоматов проблематично, а иногда попросту невозможно организовать призывную кампанию. К примеру, чтобы поставить на учет всех юношей в Якутии требуется обустроить специальные пункты для медицинского обследования и оформления документов. Северные военкоматы не имеют таких средств, ведь любые призывные мероприятия это прежде всего большие финансовые затраты.

Однако, отсутствие денег не единственная причина. Например, в Чечне фактически нет призыва в армию только потому, что в республике отсутствует настроенная система воинского учета. Мало того, не во всех районах есть военкоматы. Помимо перечисленных причин отсутствию призыва среди малочисленных народов способствует принятие положения в Конституцию в 1993 году, где четко прописано, что каждый призыв регулируется федеральными законами, а количество человек для службы устанавливает президент. При этом конкретные регионы, откуда должен осуществляться набор не указываются.

источник

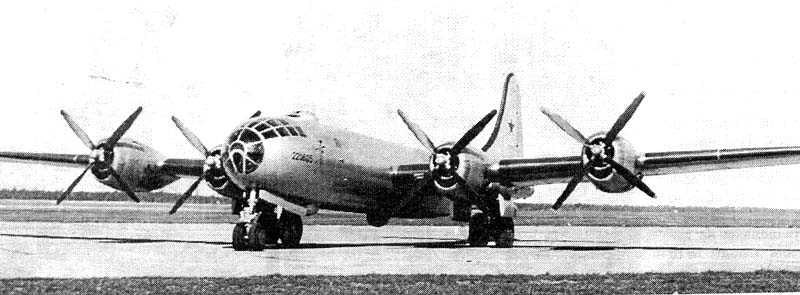

Копирование сложного многокомпонентного устройства — это больше проблем, чем выгоды, ведь в разных странах – разные стандарты, состав материалов и даже система измерений. Но в истории отечественного самолетостроения все же было несколько попыток скопировать зарубежный самолет.

Приказ Сталина: скопировать досконально

Американский бомбардировщик Б-29 называли «летающей сверхкрепостью». При скорости 600 км/час и потолке 12 км, куда не доставали зенитные орудия, он мог нести бомбы массой до 6 тонн. При задействовании всех огневых точек вокруг самолета создавалась огневая сфера.

Весной 1945 года на территорию СССР попали четыре таких самолета — подбитые во время бомбежки японских войск в Манчьжурии, они совершили вынужденную посадку на советских дальневосточных аэродромах.

В июне Сталин вызвал к себе Туполева и дал поручение сделать самолет – точную копию Б-29. Авиаконструктор ответил, что видит главную проблему в согласовании производства отдельных узлов и агрегатов. Он понимал, что практически все – от гайки до системы прицеливания — придется делать заново, а в этом процессе задействована промышленность нескольких министерств. «Значит, им придется освоить эту продукцию. Иного пути у нас нет», — решил Сталин.

Туполеву были предоставлены широкие полномочия и срок в два года. С Дальнего Востока три Б-29 доставили в Москву. Один самолет разобрали, другой использовали в качестве эталона, а третий — как тренажер.

Каждый модуль исследовался своей группой инженеров. Детали взвешивали, обмеряли, фотографировали и подвергали спектральному анализу для определения состава материала. Более 50 НИИ, ведомств и предприятий осуществляли копирование отдельного узла или детали. Из-за такой сложной комплектации новый самолет вместе с названием — Ту-4 — получил прозвище «кирпичный бомбардировщик».

Первая проблема, с которой столкнулись конструкторы, — иная система измерений. Ни один болт, винт или заклепка не соответствовали метрическому формату. Так, толщина корпуса 1/16 дюйма оборачивалась ирреальным 1,5875 мм. В металлургической промышленности просто не было таких прокатных станов. И хотя в одном из бомбардировщиков нашелся комплект технической документации, это не сильно облегчало работу конструкторов.

Приказ Сталина «скопировать» понимали дословно. Доходило до смешного. Так, в одном крыле обнаружили маленькую дырочку. По мнению экспертов, ни на аэродинамику, ни на прочность она не влияла и, скорее всего, появилась случайно. Но команды «рассуждать» не было, поэтому крошечная дырочка была внесена в схему крыла и скрупулезно высверливалась на заводе самым тонким сверлом.

Аналогичным образом гермолаз внутри самолета был выкрашен в зеленый цвет, причем не до конца. Возможно, у американского рабочего закончилась краска, но все гермолазы в туполевских копиях не докрашивались точно так же.

Кроме этого, в кабине пилотов были добавлены такие «буржуйские» элементы, как подставка под газированные напитки и пепельница, хотя советским летчикам курение в полете было строго запрещено.

Но самый большой конфуз вышел с системой «свой-чужой». Не долго думая, инженеры скопировали американский распознавательный блок, но потом все-таки сообразили, что сделали что-то не то. Но это было не единственное отличие от модели Б-29.

На туполевский самолет поставили отечественные двигатели, совместив их с карбюраторами, подшипниками, турбокомпрессорами из американского бомбардировщика. Установили более современные радиостанции.

На традиционном воздушном параде в Тушино 3 августа 1947 года тройка самолетов Ту-4 произвела ошеломляющее впечатление, пройдя над трибунами на бреющем полете. «Все вскочили на ноги, стали кричать «Ура!» и размахивать руками, — вспоминал Л. Лазарев в своей книге «Коснувшись неба». — Но дружный крик толпы был мгновенно заглушен ревом моторов».

Всего было выпущено около 1200 самолетов Ту-4. Серийное производство продолжалось до 1952 года. Опыт копирования американского бомбардировщика способствовал продвижению и внедрению более современных технологий в советское авиастроение.

Sabre F-86: второй клон — комом

Первая попытка скопировать иностранный самолет была настолько удачна, что нашлись желающие продолжить этот эксперимент. Для образца был взят реактивный истребитель Sabre F-86. Работы были поручены ОКБ-1, которым руководил Кондрашев.

Образец этого самолета, сбитого над Кореей, был доставлен в Россию в июне 1952 года, а 18 июля вышло постановление Совета министров СССР и ЦК КПСС «О копировании и постройке по имеющимся в Советском Союзе образцам реактивного истребителя Sabre F-86».

Однако вскоре выяснилось, что на МиГ-15 стоят более современные узлы и агрегаты и конструктивно российский истребитель не уступает американскому. Кроме того, МиГ-15 обладал лучшей скороподъемностью и мог нести больше вооружения. Да и двигатели Sabre были не самой новой конструкции.

Поэтому после смерти Сталина руководителя Бюро-1 уволили, работы по копированию истребителя прекратили. Часть технических решений и конструкторских идей была использована в самолетостроении: управляемый стабилизатор, радиолокационый прицел, пиромеханизм катапультирования и др.

Concorde: шпионские страсти

В 60-х годах главной мишенью научно-технической разведки стал сверхзвуковой лайнер Concorde совместного производства Англии и Франции. Операция по добыче документации этого чуда техники носила кодовое имя «Брунгильда».

Не обошлось без потерь. Так, в 1965 году из Франции был выдворен С. Павлов, оформленный как представитель «Аэрофлота». Он пытался пронести в самолет тубус с чертежами новейшей радарной системы и турбодвигателя «Олимпус», предназначенного для Concorde.

Разработку отечественного сверхзвукового лайнера Ту-144 осуществлял сын знаменитого авиаконструктора Туполева А. А. Туполев. Его самолет взмыл в небо на год раньше Concorde, но внешне обе модели очень похожи: дельтовидные несущие плоскости, подвижная носовая часть. Технические характеристики тоже были схожи.

Охота за Concorde продолжалась и тогда, когда Ту-144 перестал летать. Так, в 1973 году с французского стенда авиасалона в Ле-Бурже помощник советского военно-воздушного атташе в Париже Миронкин выкрал запасную часть от распределителя системы горючего Concorde. Кража высокочувствительного узла системы, контролирующей подачу топлива, не прошло незамеченной — незадачливого старлея выслали из страны.

Копией американского Boeing-747 называют первый реактивный лайнер Ил-86 с широким фюзеляжем. А транспортный самолет Ил-76 подозрительно похож на Lockheed C-141 Starlifter. Однако опыт показывает, что легче сконструировать самим, чем приспосабливать собственную промышленность под чужие стандарты.

В 1974 году, после гастролей в Канаде, в СССР не вернулся лучший балетный танцор Михаил Барышников. Советский «невозвращенец» – практически единственный из русских, которого в Америке знают все. Для американцев он свой Misha. Почему Михаил предпочел быть Misha на Западе, а не «Михаил Николаевич Барышников, великий советский танцор балета» в России?

Версия 1. Отношение к СССР

Начало творческой карьеры Барышникова пришлось на 1970-е, «застойные годы» в истории СССР. Однако уже в 24 года (немыслимо по тем временем) он получил квартиру в центре Ленинграда. Годом позже, Барышников покупает машину престижной модели (ГАЗ-24). Казалось бы, все атрибуты успешного советского человека у Барышникова были – квартира, машина, признание его таланта и слава. Но сам факт, что он живет в Советском Союзе, претил его натуре. По словам Барышникова «…я осознал, что не могу больше жить в России, что не хочу танцевать в Кировском театре. Меня не устраивало то, как люди в этой стране относились друг к другу. Приходилось притворяться, быть лояльным к компартии. Я всегда был индифферентен к властям, но политическая система в то время переходила все границы»

Версия 2. Ограничение творческой свободы

В Мариинском театре оперы и балета (ранее Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова) Барышников работал с 1967 года по 1974, 7 лет. В 1967 году его сразу приняли на должность солиста. За время работы в Мариинке он танцевал па-де-труа в «Лебедином озере» и «Голубой птице», па-де-де в «Пламени Парижа», «Корсаре», Коппелии. Но Барышников был не в ладах с Константином Сергеевым, главным балетмейстером, из-за авторитарного поведения последнего.

Правда, и сам артист отличался капризным характером. Сначала отказался танцевать главную роль в «Гамлете» (отыграл всего несколько спектаклей), потом Адама в «Сотворении мира». Причина — в «пресности» ролей, хотя для советского балета это было новое слово.Заголовок

О себе Барышников говорил так: «классический танец был у меня в крови. Все остальное просто в него легло». Творческая натура Барышникова требовала расширения границ, чего не давал советский балет.

Версия 3. Не ощущал себя советским человеком

Михаил Барышников родился в Риге. Отец – офицер советской армии, мать – из крестьянской фамилии. Именно мама привила любовь к искусству и балету. В балетную школу Барышников пришел незаметно, был хилым и угрюмым, даже нелюдимым. А на сцене буквально расцветал: глаза горящие, движения плавные и точные. Барышников поступил в Рижском хореографическом училище (класс Валентина Блинова и Юриса Капралиса), а оканчивал Ленинградское хореографическое училище. Так Барышников оказался в Ленинграде. Но нигде – ни в Латвии, ни в России он не чувствовал себя на месте. В Латвии он был сыном советского офицера, из-за этого чувствовал себя чужим. В СССР Барышникова воспринимали как «провинциального латыша с западными замашками».

Несмотря на то, что артист не ощущал себя русским, в Америке Барышников постоянно использовал образ русского человека. Он открыл ресторан «Русский самовар», сыграл роль русского любовника Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе» и в фильме «Белые ночи».

Версия 4. Посоветовали друзья

В 1970 году труппа гастролировала в Лондоне, где Барышников впервые понял, что его любят не только в СССР. Он пользовался огромным успехом, пресса его разрывала на десятки интервью. Там же впервые он увидел, как танцует Рудольф Нуриев в Королевском балете – и был шокирован манерой исполнения Нуриева. Возникла идея, что нужно остаться на Западе, где очевидно больше места для творческого размаха. В это время на посту балетмейстера встал тот самый авторитарный Константин Сергеев, который сменил Федора Лопухова. Места для творческого развития стало еще меньше.

Нина Аловерт (близкая подруга Барышникова) после эмиграции из СССР писала: «черт дернулся родиться в России». Она имела в виду себя, Михаила Барышникова и Федора Лопухова. Видимо, в кругу друзей не раз обсуждалась идея о том, что надо уезжать.

В 1977 году покончил с собой Юрий Соловьев, танцовщик Мариинского театра. Ходили слухи, что на Соловьева давили сотрудники КГБ, уговаривая «сдать» Нуриева. Барышников посчитал, что останься он в России, его ждет такой же конец.

Версия 5. Человек-космополит

К родине и к вопросам о возвращении Барышников относится просто. Однажды на интервью его спросили, собирается ли он вернуться на родину. Барышников ответил: «Рига как была всегда для меня, так и остаётся чисто географической точкой. Наверное, я человек без родины — в вашем понимании».

Версия 6. Барышников всегда хотел стать американцем

После эмиграции Барышников окунулся в американскую среду со творческой страстью. Он внес понятный американцам образ ковбоя в русский балет «Дон Кихот». Учился танцевать у Баланчина в New York City Ballet и осваивал бродвейский степ в шоу Лайзы Минелли. Завел роман с голливудской звездой Джессикой Ланж. Проявил себя как талантливый бизнесмен и семьянин (у Барышникова 4 детей). Раскрыл творческий потенциал: ушел из классического балета в modern dance, фотографировал, снимал кино, снимался в кино. Настоящее воплощение американских ценностей – яркий, талантливый и успешный. И последнее – никакой ностальгии по белым петербургским ночам. По словам Барышникова, это ему «не по нервам». The words of the American.

источник

Об изуверских пытках в Средневековой Европе рассказано уже немало. К сожалению, реалии того времени были таковы, что и на Руси казни были не менее жестокими. Так, пожалуй, наиболее известным правителем, «креативно» казнившим людей, был Иван Грозный. В этом обзоре представлены 5 безжалостных методов казни, обожаемые русским царем.

«Обшить медведно» — способ казни при Иване Грозном.

Одной из любимых казней и зрелищных казней Ивана Грозного была та, пока которой несчастного облачали в медвежью шкуру и стравливали на него собак. Псы тут же разрывали жертву. Этот метод казни назывался «обшить медведно». Подобным образом был казнен Леонид – епископ из Новгорода. Они частыми были случаи, когда жертв не зашивали в шкуру медведей, а просто бросали их им на растерзание.

Иван Грозный — жестокий правитель на Руси.

Казни, в понимании Ивана Грозного, должны были быть долгими и мучительными. Так, например, дьяка и дипломата Ивана Висковатого, пытавшегося донести до жестокого царя неразумность смертного приговора, вынесенного им в отношении группы бояр, самого привязали к столбу, а потом постепенно отрубали от живого человека куски плоти.

Провинившихся варили в кипятке живьем.

Часть в русских сказках отражается эпизод, когда для омоложения человек окунается то в котел с кипятком, то в холодную воду. К сожалению, такая практика существовала, и реальность была более жестокой, нежели сказка. Государственных изменников варили живьем.

Опричники царя тоже проявляли креативность и обливали несчастных то кипящей, то ледяной водой до тех пор, пока кожа «не сходила чулком».

Утопление — массовая казнь при Иване Грозном.

Массовые казни также были не редкостью во времена Ивана Грозного. Однажды он приказал утопить несколько десятков бояр из Великого Новгорода, предварительно проволочив их по полю, привязанных к лошадям. Царь не пощадил никого: вслед за боярами в реку отправили их связанных жен и детей. Если кому-то удавалось выбраться на поверхность, то их добивали опричники.

Иван Грозный любил казнить людей, привязав их к бочке с порохом.

Провинившимся монахам часто была уготована участь быть привязанными к бочке с порохом. Считается, что в те моменты царь любил повторять: «Нехай они, подобно ангелам, сразу же попадают на небо».

В начале осени 1976 г. разразился международный скандал: советский летчик Виктор Беленко, служивший на Дальнем Востоке, на новейшем истребителе МиГ-25 совершил побег в Японию, а затем попросил политического убежища в США. В СССР у него остались жена и 4-летний ребенок, которых он больше никогда не увидел. За границей его назвали диссидентом, а на родине и поныне считают предателем, дезертиром и шпионом.

Этот снимок был сделан сразу после приземления МиГа на гражданский аэродром в Японии | Фото: fakty.ua

В начале сентября 1976 г. на Дальний Восток прибыл маршал Савицкий с проверкой боеготовности сил противовоздушной обороны. В этот день летчикам предстояли тренировочные полеты, и они знали, что их нужно выполнить безукоризненно. Во время учебной тренировки самолет Беленко исчез с радаров. Он неожиданно набрал высоту, а затем начал пикировать в море. Было похоже на то, что какая-то техническая неисправность привела к падению самолета и гибели летчика. В воздух тут же подняли дежурные самолеты и вертолеты. Позже выяснилось, что летчик обманул радары: он пошел на снижение, имитируя падение, а затем скрылся за огромной сопкой.

Удостоверение Виктора Беленко | Фото: bskltd.ru

На острове Хоккайдо самолеты японских ПВО были подняты по тревоге. Едва им удалось отследить неизвестный объект, как он тут же исчез. Как оказалось, он резко пошел на снижение и совершил посадку на ближайшем гражданском аэродроме. Летчик вышел из самолета и тут же потребовал его спрятать от посторонних глаз. Затем беглец запросил политического убежища в США.

Угнанный самолет прятали от посторонних глаз | Фото: m24.ru

В побег Беленко долго не верили: думали, что причиной таких действий была какая-то поломка или техническая ошибка, а посадка была вынужденной, что самолет попал в зону плохой видимости и сбился с курса, что пилота захватили в заложники и удерживают насильно, а на допросах применяют психотропные средства.

Истребитель, угнанный летчиком Виктором Беленко | Фото: vostokmedia.com и sekretmira.ru

В 1976 г. в новостях объявили, что советский самолет совершил вынужденную посадку на аэродроме Японии, привезли мать и жену Беленко в Москву, где они на пресс-конференции отрицали версию о том, что летчик мог попросить убежища за рубежом и умоляли о его незамедлительном возвращении на родину.

Истребитель, угнанный летчиком Виктором Беленко | Фото: sekretmira.ru

МиГ-25 хотели бы заполучить разведки всего мира, так как это был самолет уникальной конструкции, с рекордной скоростью и высотой полета, самый современный и самый засекреченный истребитель военно-воздушных сил СССР. Все базы, на которых были самолеты МиГ-25, охранялись особыми подразделениями десантников.

Летчик-дезертир Виктор Беленко | Фото: topnews.ru

СССР потребовал немедленно вернуть летчика и самолет. Пока шли международные переговоры, истребитель разобрали и отправили в контейнерах в США. Там его тщательно изучили, и самолет перестал быть секретным оружием СССР. Японцы вернули истребитель только через два месяца, в разобранном виде. Нанесенный ущерб оценили в 2 млрд рублей. Пришлось спешно менять систему опознавания «свой-чужой» на всех воздушных судах. В результате СССР получил компенсацию в 7,7 млн рублей.

Истребитель, угнанный летчиком Виктором Беленко | Фото: testpilots.ru

Беленко был отличником боевой подготовки и первоклассным пилотом. Но те, кто был с ним знаком, говорили, что летчик был чересчур амбициозным и честолюбивым и считал, что его заслуги не оценены по достоинству. Выдвигались и версии о его вербовке. Говорили, что такие действия больше похожи на хорошо подготовленную акцию, чем на импульсивный поступок диссидента, недовольного политическим строем. Предполагалось, что он должен был посадить самолет на военной базе США в Японии, но он побоялся, что его могут сбить, и приземлился на ближайшем аэродроме.

Бывший советский летчик Виктор Беленко | Фото: radikal.ru

Странности в его поведении сослуживцы замечали уже давно: отпуск он предпочитал проводить в небольшом дальневосточном городке, при этом не распространялся о том, как отдыхал, учил английский язык, рвался в эскадрилью истребителей, хотя из-за возрастных ограничений он там уже не мог рассчитывать на повышение по службе.

Угнанный самолет прятали от посторонних глаз | Фото: vostokmedia.com

После побега Беленко все военные самолеты начали заправлять в расчете на выполнение только одного задания, чтобы горючего не хватило для того, чтобы улететь за границу.

Летчик-дезертир Виктор Беленко | Фото: topnews.ru

После переезда в США летчик оказался в центре внимания прессы. Он читал лекции в одной из военных академий в качестве эксперта в области изучения советских авиасистем ПВО, выступал на симпозиумах, завершая свои доклады рассказом об ужасах советской действительности. За вклад в укрепление национальной безопасности Америки Беленко получил гражданство США. Вскоре он женился на американке и прожил с ней 15 лет. Из военной академии Беленко вскоре уволили, ведь он больше не представлял интереса для спецслужб. О его дальнейшей судьбе известно немного. Согласно одним источникам, он до сих пор живет в США. В других утверждается, что Виктор Беленко развелся с женой, стал злоупотреблять алкоголем, последние годы провел в одиночестве и скончался в 2006 г. то ли в автокатастрофе, то ли от инфаркта. Был ли он завербованным шпионом или просто дезертиром – до сих пор остается загадкой.

Истребитель МиГ-25

В 1989–1991 годах на территории СССР происходил процесс, позже названный «парадом суверенитетов». Одна за другой союзные и автономные республики провозглашали декларации о независимости, что и стало одним из главных факторов, который вскоре привел к распаду СССР. Но некоторые из этих республик позднее вошли в состав Российской Федерации.

От Чечено-Ингушской АССР до Чеченской Республики

Самая драматичная и самая известная история произошла с Чечней. Независимая Чеченская Республика Нохчи-Чо была провозглашена 8 июня 1991 года. При этом в регионе сложилось двоевластие: более трех месяцев он фактически управлялся Общенациональным конгрессом чеченского народа и Верховным Советом ЧИАССР, самораспустившимся 15 сентября.

Результаты выборов в конце октября 1991 года, когда президентом республики стал Джохар Дудаев, были признаны руководством РСФСР недействительными. 7 ноября Ельцин объявил на территории Чечено-Ингушетии чрезвычайное положение. Дудаев ответил на это введением военного положения. Самолеты с российскими военнослужащими были блокированы отрядами Дудаева в аэропорту Ханкалы. Чтобы спасти солдат, правительство России пошло на компромисс. Благодаря этому сторонники независимости Чечни временно одержали верх.

Это было началом многолетнего кровавого конфликта. Он включал две войны, длившихся с декабря 1994-го до августа 1996 года и с августа 1999-го до апреля 2000-го. Хотя в 2003 году была принята новая Конституция, одобренная пророссийским руководством Чечни во главе с муфтием Ахматом Кадыровым, будущим президентом, и утверждавшая вхождение республики в состав РФ, часто датой окончания второй чеченской войны называют 16 апреля 2009 года, когда был отменен режим контртеррористической операции.

Ингушетия официально отделилась от Чечни и стала республикой в составе Российской Федерации в начале 1993 года. Примечательно, что четкие границы между Чечней и Ингушетией не установлены до сих пор.

Нет и четких исторических рамок существования независимого чеченского государства – Чеченской Республики Нохчи-чо, позднее — Чеченской Республики Ичкерии – имевшего свои Конституцию, флаг и герб, но не признанного ни одной страной мира.

Республика Татарстан

Присоединение к России Республики Татарстан, в 1992 году отказавшейся подписать общий для всех субъектов РФ Федеративный договор, обошлось без массовых кровопролитий и вооруженных столкновений.

Но споры о государственном статусе республики проходили крайне эмоционально и сопровождались многочисленными дипломатическими и даже психологическими ходами и уловками.

Еще в 1991 году, до августовского путча, во время подготовки Союзного договора Ельцин пообещал Татарской АССР, что с ней подпишут отдельное соглашение, предоставляющее большие полномочия и автономность, чем другим республикам. В 1992-м президент РФ, по-видимому, счел былые обещания недействительными. Хотя именно в Татарстане он двумя годами раньше обронил неосторожную фразу: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить».

Настойчивые попытки побудить татарстанское руководство поспешить с подписанием Федеративного договора вызвало реакцию, прямо противоположную желаемой. 21 марта прошел референдум о независимости Республики Татарстан. 61,4% голосовавших заявили, что хотели бы жить в суверенном государстве.

Россия всячески старалась предотвратить референдум. Сначала Конституционный суд РФ признал формулировку вопроса незаконной. Затем, непосредственно накануне референдума, Ельцин обратился к гражданам Татарстана по радио с увещеваниями. Но законодательные вердикты и просьбы, и угрозы были тщетны.

30 ноября 1992 года была введена Конституция Республики Татарстан, закреплявшая ее государственный суверенитет.

Однако диалог продолжался, и в итоге татарстанские политики во главе с президентом Шаймиевым добились своего. По уникальному в некотором роде договору 1994 года Республика Татарстан объявлялась не субъектом РФ, но суверенным государством, ассоциированным с РФ.

Такое положение вещей сохранялось до пересмотра Конституции по требованию России в начале 2000-х. В редакции от 19 апреля 2002 года Татарстан назван субъектом РФ, сохраняющим суверенные полномочия.

В конце июля 2017 года истекает срок последнего договора о разграничении полномочий РФ и Татарстана, заключенного десять лет назад. Это подогревает сепаратистские настроения, и время от времени в верхах политических кругов республики раздаются призывы потребовать у России независимость.

Республика Тыва

Строго говоря, с формальной точки зрения Тыва никогда не выходила из состава РФ. Однако по собственной инициативе и без согласия России присвоила себе большие полномочия, чем те, что предусматривал Федеративный договор 1992 года. Конституция республики от 12 декабря 1993 года, принятая на всенародном референдуме, во многом противоречила Конституции РФ. Например, Тыва оговаривала свое право на самоопределение, а также право без обсуждения с центром решать военно-политические вопросы и вопрос о гражданстве, реорганизовывать судебную систему.

Эти спорные пункты в течение восьми лет были предметом неустанного дипломатического торга. Тыва шла на компромиссы постепенно. До 2001 года в Конституцию были внесены порядка 60 более и менее значительных поправок.

В Конституции Тывы, принятой 6 мая 2001 года, уже не говорилось о суверенитете, а по итогам референдума 2010-го в нее было внесено много важных поправок. Так, была упразднена статья о местном гражданстве. Республика пошла на уступки по совокупности причин, и не последней из них было то, что Тыва нуждалась в разнообразной помощи со стороны России.

источник

В 1697 г. царь Пётр I отправился в Великое посольство в Западную Европу, продлившееся почти полтора года. Это было первое зарубежное «турне» российского правителя, в ходе которого он подчерпнул идеи для своих будущих реформ и преобразований. Царь привёз из своего путешествия и материальные новшества, ставшие со временем привычными в нашей повседневной жизни. Самый известный «сувернир» царя – картофель. Но не только он появился в России в результате поездки Петра в Европу. Многие привычные нам вещи были привезены из Великого посольства.

Коньки

На Руси и до Петра катались на коньках. По некоторым данным эту забаву наши предки изобрели ещё 3 тысячи лет назад, о чём свидетельствуют находки, сделанные во время раскопок на месте древних поселений. Но именно благодаря Петру I, лезвия стали прибиваться к обуви, как это делали в Голландии. До этого они просто привязывались верёвками или ремнями. Новая конструкция была более прочной и устойчивой и превратила катание в настоящее удовольствием.

Курительные трубки

Ещё до отправления в Великое посольство, в 1697 г., царь разрешил продажу табака, который был впервые завезён на Русь англичанами во времена Ивана Грозного. Дед Петра I Михаил Фёдорович в 1634 г. ввёл смертную казнь за эту вредную привычку. Во время визита в Англию в 1698 г. Петр заключил соглашение с лордом Кермартеном на поставку табака. После поездки в Европу, царь и сам стал заядлым курильщиком. Вернувшись домой, он ввёл моду на вытянутые немецкие или короткие голландские трубки.

Бильярд

Согласно А.И. Леману, автору книги «Теория бильярдной игры», опубликованной в 1885 г., первый бильярдный стол был привезён тоже Петром I. Писать, который был профессиональным игроком в бильярд, указывал, что царь пристрастился к этой игре в Голландии, а вернувшись на родину, любил проводить свободное время за игрой на бильярде. Вскоре это стало любимым времяпрепровождением русских дворян, а бильярдный стол появился во многих поместьях.

Ландшафтный дизайн

Как отмечает писатель Даниил Гранин, Петр I, поражённый облагороженностью европейских садов, привёз из своей поездки книги по садоустройству и стал создавать на родине сады европейского типа: с прямыми аллеями, лабиринтами, потаёнными закоулками, бассейнами и фонтанами. Свои эксперименты царь начал с Петербурга. В этот период в недавно возведённом городе появляется Летний сад, а вскоре он задумывал построить Петергоф и сам лично, вдохновленный увиденным в Версале, набросал план будущей резиденции.

Традиция пить кофе

Существуют различные мнения относительно появления в нашей стране кофе. В «Повести временных лет», к примеру, упоминается напиток «кава», который пил киевский князь Владимир Святославович. Был ли это современный аналог современного кофе, сегодня сказать невозможно. Однако мы с уверенностью можем сказать, что моду на кофе ввёл именно Петр I, пристрастившийся к этому напитку в Европе. Историк культуры А.К. Богданов указывает в своей книге «О Крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов», что царь принуждал «хлебать кофе» приглашённых на свои ассамблеи.

Тюльпаны

Из Голландии, страны тюльпанов, будущий император также привёз луковицы этого растения, до этого не известные на Руси. Это были любимые цветы Петра. Их до сих пор ежегодно сажают в Летнем саду как память о его создателе.

Подсолнухи

Подсолнух – ещё одно растение, которое появилось в России, благодаря Петру I. Первоначально подсолнухи выращивали в качестве декоративных растений, а масло из семян стали делать только в 1829 г.

источник

Современные женщины вольны в праве выбора одежды, работы, социального статуса. Но так было не всегда. Несколько сотен лет назад женщину, хоть чем-то отличавшуюся от остальных, могли счесть за ведьму и подвергнуть пыткам, выбивая «признание» в пособничестве дьяволу. Какими способами их истязали – далее в обзоре.

«Стул инквизиции»

Стул с шипами для пыток. | Фото: anapagorkogo11.ru.

Многих обвиняемых в колдовстве сажали на стул для допроса. Его еще назвали «стул ведьмы» или «стул инквизиции». Это было железное сооружение с шипами и наручниками. Жертву сажали прямо на острые шипы, которые легко протыкали плоть.

Сохранилось даже письменное свидетельство использования этого стула. В 1693 году в Австрии женщину по имени Марии Вукинец обвинили в колдовстве. Представили Святой инквизиции приказали посадить ее на стул с шипами. Жертва просидела на нем 11 суток. Параллельно с этим ее пытали раскаленным железом. Несчастная скончалась от боли, но так и не призналась в предъявленном обвинении.

«Аист»

«Аист» — орудие пытки, обездвиживавшее тело жертвы. | Фото: lifeglobe.net.

«Аист» — так называлось орудие пытки, которое полностью обездвиживало жертву. Ее заковывали в кандалы в положении, когда колени касались груди. Обвиняемая не могла пошевелить ни головой, ни руками, ни выпрямить ноги. Через несколько минут ее конечности начинали неметь, а в области таза появлялась боль, далее распространявшаяся по всему телу. От этой боли женщины часто сходили с ума.

Пытка водой

Пытка водой. | Фото: s.ciekawostkihistoryczne.pl.

Одним из распространенных издевательств над обвиняемыми была пытка водой. Женщину укладывали на спину на ровную или же на выгнутую поверхность. В рот запихивали солому или опилки и вставляли воронку. Затем через нее заливалась вода. Жертва не могла закрыть рот и вынуждена была, захлебываясь, глотать жидкость. Длительные пытки приводили к сильнейшим отекам обвиняемой. А если нужно было быстрее выбить «признание», то мучитель прыгал на живот жертвы, вызывая сильнейшие боли.

Еще хуже приходилось тем «ведьмам», которым вставляли воронку не в рот, а в промежность. И туда заливали не воду, а запускали насекомых и прочих паразитов. Жертва признавалась в чем угодно, но облегчения ей это уже принести не могло.

«Груша»

Орудие пытки в виде груши. | Фото: g1.liveinternet.ru.

Для особо опасных преступниц применялись «груши». Это орудие по форме напоминало фрукт, но имело четыре лепестка. Когда мучитель вставлял эту вещь в самые интимные места и начинал закручивать винт, лепестки «груши» раздвигались в разные стороны, разрывая отверстие.

«Ведьмино кресло для купания»

«Ведьмино кресло для купания». | Фото: tayni.info.

Женщину, обвиняемую в колдовстве, привязывали к стулу и опускали в реку или озеро. Обычно рядом собиралась толпа зевак, желавших поглумиться над «ведьмой». Более всего это зрелище вызывало интерес глубокой осенью или зимой. Обвиняемая не только захлебывалась от воды, но и покрывалась коркой льда. Пытка могла продолжаться несколько дней.

Культовый английский телеведущий, бесменный лидер автобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон побывал в марте в России. Целую неделю. А потом взял и написал очень честную статью про нас с вами.

«Как говорят русские, вежливый англичанин всюду опаздывает.

Время. Оно так ценится в наше время, что мы с удовольствием потратим все свои деньги, делая всё быстрее, лишь бы у нас было время сделать ещё больше дел.

Лет десять или более тому назад, если бы вам вдруг очень захотелось посмотреть видео с падающим котом, у вас ушла бы минута, чтобы скачать ролик из Интернета. Потратить эту минуту не мог позволить себе никто из нас. Так что мы придумали просмотр видео прямо онлайн. К счастью, целая группа производителей мобильных телефонов по всему миру заплатила правительству Великобритании 22 млрд. фунтов за нечто под названием 3G. Теперь людям приходилось ждать ролик с падающим котом лишь пять секунд, и на какое-то время все мы были счастливы.

То же самое мы наблюдаем в лифтах. Нам нужна кнопка, закрывающая двери, когда мы уже готовы ехать. Да и за рулем — мы негодуем в пробках и шлём проклятия, когда кто-то идёт медленно по тротуару.

И это странно, потому что мы, британцы, всё же готовы тратить долгие часы каждый день на кривляния и пустую болтовню с людьми, которых не знаем. Наша одержимость хорошими манерами означает, что мы чувствуем обязанность обсуждать погоду с почтальоном и отпуск с парикмахером. Мы пишем до смеха длинные благодарственные письма людям, которых уже поблагодарили устно. В деловой переписке мы используем фразы, которые на самом деле не нужны, — просто есть необходимость быть вежливыми. А если мы хотим указаний, то всегда начинаем так: «Простите. Боюсь показаться назойливым, но…»

Прекращаю всё это, потому что недавно провёл неделю в России — стране, где, кажется, не изобретали манеры поведения. Когда администратор на ресепшне отеля просит ваш паспорт, она не говорит «Не могли бы вы показать ваш паспорт на минутку, сэр, если это вас не сильно затруднит?». Она говорит: «Паспорт». А если вы его не можете найти за три секунды, то добавляет: «Скорее!».

Если вы заказали блюдо, которого на данный момент нет в меню, то не будет никаких долгих неловких объяснений от официанта. Он просто говорит: «Этого нет». А если вы пытаетесь протащить ваш багаж через вращающуюся дверь, никто не будет терпеливо ждать, пока вы не решите проблему. Будут постоянно толкать двери, пока в сумке у вас всё не побьётся, и все пальцы не будут отбиты.

Когда британец-фанат Top Gear хочет сфотографироваться со мной, он часами объясняет, как его сын смотрит шоу на канале «Dave» и как он может пародировать меня, и как все в доме «молятся» на нашу передачу. В России же просто говорят: «Фото». И если у них с собой нет фотоаппарата, то вам говорят стоять и ждать, пока они не съездят домой и не возьмут его.

Когда-нибудь стояли позади двух британцев в очереди на лыжный подъёмник?

— После вас.

— Нет, вы были первым.

— Нет же, уверен, вы были первым.

— Ох, всё хорошо. Я не против подождать. Какой прекрасный день.

— Намного теплее, чем в прошлом году.

Стоять в очереди в России гораздо проще — ведь никому нет дела. Просто идёте в начало очереди, а если кто-то возражает — а именно так и произошло — достаёте кошелёк и показываете возмущающемуся ваши кредитки. На русском это значит «Я богаче тебя, солнце, так что заткнись».

Та же история с так называемыми вежливыми дискуссиями. Русские не подкрепляют контр-аргументы тонкими намёками., а просто говорят: «Вы не правы». Вот какой разговор у меня был:

— Миром правят евреи.

— Я понял, что вы говорите, но, думаю, не в этом причина.

— Вы не правы.

— Но есть масса примеров…

— Я сказал, вы не правы.

Для британца всё это весьма дико. Но какое-то время спустя я начал понимать, что невежливость экономит уйму времени и ничего вам не стоит. Когда кто-то тратит ваше вечернее время на всякую пустоголовую ерунду, просто скажите, что они не правы и уйдите. В лавке мясника не утруждайте себя небольшой беседой. Просто скажите «две котлеты» и ждите, пока вам скажут стоимость. Когда кто-то плетётся по тротуару, толкните его прочь с дороги. А в баре не пытайтесь поймать взгляд бармена. Просто выкрикните ваш заказ с самого конца очереди.

Такое точно работает на «Аэрофлоте». Самолёт начинает взлёт, хотя ещё не все уселись, а при посадке вам не втирают ерунду про погоду, а пилот не желает удачной дальнейшей поездки. Вам говорят сидеть прямо и оставаться на месте, пока самолёт не остановится. Но никто не слушается.

Уже на родине, в аэропорту «Хитроу», мне попался довольно общительный сотрудник иммиграционной службы. «Надолго ездили?» — вежливо спросил он. Я сэкономил две секунды, не утруждаясь с ответом.

Ужасно себя почувствовал. Виноватым до ужаса. Но именно в этом и есть проклятье быть британцем. Именно поэтому нам и нужны 4G и кнопки, закрывающие двери лифта, а ещё скоростные поезда. Потому что они экономят нам больше времени на то, чтоб мы могли писать длинные благодарственные письма и немного болтать с молочником.

Начав как бытописатель, реалистическими повестями и рассказами, он снискал мировую славу романом-антиутопией «Мы», чьи пугающие образы взяты словно из наших дней.

Стена как инструмент сегрегации

Из-за Зелёной Стены, с диких невидимых равнин, ветер несёт жёлтую медовую пыль каких-то цветов. (…) Я лично не вижу в цветах ничего красивого — как и во всём, что принадлежит к дикому миру, давно изгнанному зa Зеленую Стену (роман «Мы», 1920 год).

Протяжённые искусственные барьеры известны с давних времён, — вспомните древнеримский Андрианов вал, проходивший примерно по границе между современными Англией и Шотландией, или ту же Великую китайскую. Однако подобные стены отнюдь не препятствовали торгово-экономическим и культурным связям жителей разных сторон баррикад.

Напротив, пограничные укрепления, главная цель которых — полностью и навсегда отгородиться от «чуждой» культуры, идеологии, религии — возникли именно в XX веке. «Линии мира» между католическими и протестантскими кварталами ирландского Белфаста; 250-километровая «демилитаризованная зона», разделяющая Северную и Южную Корею; барьер «Израиль — сектор Газа»; и, конечно, — Берлинская.

Сам Замятин сполна познал, каково это — быть отделённым от Родины стеной: стеной непонимания, стеной из нескольких государственных границ. В 1929 году, используя для предлога факт публикации романа «Мы» в одном из зарубежных издательств без ведома автора несколькими годами ранее, — советские публицисты, близкие к «бандитской» литературной группировке РАПП (известные также злыми нападками на Маяковского, Есенина, Булгакова и других великих), развернули настоящую травлю Евгения Ивановича. Ему запретили печататься. Не выдержав морального давления, в 1931 году Замятин выехал за рубеж — навсегда. Причём не считал себя эмигрантом: жил в Париже под советским паспортом, в 1934 году заочно вступил в Союз писателей СССР, исправно переводил деньги на оплату своей квартиры в Ленинграде.

Стекло — главный материал архитектуры

Справа и слева сквозь стеклянные стены я вижу как бы самого себя, свою комнату, своё платье, свои движения — повторенными тысячу раз. Это бодрит: видишь себя частью огромного, мощного, единого (роман «Мы»).

Замятин как никто другой имел право рассуждать о новых инженерных формах: в 1908 году он заканчивает судостроительный факультет Петербургского политеха; в 1916-м командируется в Англию для контроля за постройкой русских кораблей, заказанных верфям Ньюкасла, Сандерленда, Глазго; проектирует один из первых советских ледоколов, который намного пережил своего создателя и обеспечивал проводку арктических конвоев в Великую Отечественную.

Хотя, разумеется, прозрачные стены могут служить не только первейшему делу слежения за личной жизнью граждан Единого Государства (термин из антиутопии «Мы»), но и вполне честным целям, например, профилактике злоупотреблений в силовых структурах — вспомните стеклянные полицейские участки в некоторых странах.

Суть тоталитарной политики — диктат в сфере культуры

…Величественное целое — наш Институт Государственных Поэтов и Писателей. (…) Теперь поэзия — уже не беспардонный соловьиный свист: поэзия — государственная служба, поэзия — полезность (роман «Мы»).

Замятин всегда оставался чужд конформизму — или, как бы сказали в его времена, «соглашательству».

Студентом вступил в партию большевиков. Дважды высылался из царского Петербурга. Едва же на смену Дому Романовых пришёл Совет народных комиссаров, писатель, некогда отсидевший в одиночной камере за революционную агитацию в 1905 году, занял если не оппозиционную, то уж точно — выжидательную позицию по отношению к социалистическому эксперименту.

Конечно, нельзя сводить его «Мы» исключительно к антисоветской сатире. Потому хотя бы, что сам СССР образовался только в 1922 году, в то время как первый замысел романа относится к 1917-му, когда трудно было представить, какие формы в дальнейшем обретёт зарождавшееся государство.

Однако Замятин, преподававший технику художественной прозы молодым писателям в литературной студии при Доме искусств в Петрограде в 1919 году (например, своим учителем его считал Зощенко), прекрасно осознавал: нельзя использовать ценности и инструменты культуры для оправдания террора, насилия, угнетения. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть безупречные по форме киноленты Лени Рифеншталь, снятые известно когда, известно для кого.

Бездушный потребитель как идеальный гражданин

Последнее открытие Государственной Науки: центр фантазии — жалкий мозговой узелок… Трёхкратное прижигание этого узелка Х-лучами — и вы излечены от фантазии — навсегда.

Вы — совершенны, вы — машиноравны, путь к стопроцентному счастью — свободен (роман «Мы»).

Человек без фантазии лишён и творческих порывов, и критического осмысления реальности.

Человек без фантазии давится каждый год в очереди за новым смартфоном. Еженедельно хрустит попкорном в кинотеатре на очередном блокбастере. Не даёт остановиться маховику массового потребления — главному механизму современной экономики.

Лучшие строки Замятина созданы в страшном 1918 году, когда в холодном голодающем Петрограде нельзя было найти даже чернил и бумаги — не говоря уже о не менее актуальном хлебе, сапогах или безопасной бритве. Но именно обретая внутреннее спокойствие в момент максимальных физических лишений, писатель понимал, что, живя в одном только вещном (от слова «вещь») мирке, невозможно достичь вершин творчества и свободы духа.

Политика Единого Государства — насильственная культурная экспансия

Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взовьётся в мировое пространство.

Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах — быть может, ещё в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми (роман «Мы»).

Реальность вышла почти такой же — только хуже. Сегодня сверхзвуковые птицы взлетают с аэродромов развитых стран, однако направляются не в космос, как надеялись наши наивные фантасты, а в небо над Ливией, Афганистаном или Ираком, чтобы «осчастливить» их жителей химической формулой тринитротолуола.

А инокультурные и инакомыслящие элементы или уничтожаются, или исключаются из повседневной жизни.

Подобным образом в 1922 году Замятин был включён в официальный «Список антисоветской интеллигенции г. Петрограда». Рассматривалась возможность его высылки из страны вместе с группой «враждебных» новым властям деятелей культуры на печально известном «Философском пароходе». К счастью, благодаря хлопотам друзей, в том числе Максима Горького, Евгений Иванович смог остаться на родине. Однако его окончательная эмиграция стала лишь вопросом времени.

Политика Единого Государства — регламентация интимной жизни человека

Расписания (…) были развешаны по стенам библиотеки мистера Дьюли. Расписание часов приёма пищи; (…) расписание занятий благотворительностью; и, наконец, в числе прочих — одно расписание, из скромности не озаглавленное и специально касавшееся миссис Дьюли… (повесть «Островитяне»).

Громадное впечатление, без которого, наверное, не было бы великой книги, на Евгения Ивановича произвело посещение Англии в 1916 году. Его потрясли колоссальные судовые верфи Ньюкасла (чем-то похожие на эллинг, где создавался «Интеграл», космический корабль из антиутопии «Мы»). Поразила густая сеть железных дорог, по которым со скоростью курьерского поезда, в идеальном соответствии с графиком, можно за несколько часов добраться до любого уголка королевства. Не отсюда ли — восхищение, с каким герой антиутопии, инженер Д-503 вспоминает «величайший из дошедших до нас памятников древней литературы — «Расписание железных дорог»»?

Но главное — тотальная регламентация любых аспектов жизни, от часов работы и до мгновений интимной близости, — нашедшая отражение в повести «Островитяне» (1917), написанной на материале «английских» наблюдений Замятина.

Так что объект сатиры антиутопии «Мы» — не столько советская действительность эпохи разрухи и гражданской войны (вспомним годы создания романа), — сколько технически развитое, но бездуховное общество западных стран, которое фантаст мог оценить изнутри.

Закат культуры — предвестие глобального кризиса

Беспокойство было всюду в Европе, оно было в самом воздухе, им дышали.

Все ждали войны, восстаний, катастроф. Никто не хотел вкладывать денег в новые предприятия. Фабрики закрывались. Толпы безработных шли по улицам и требовали хлеба. Хлеб становился все дороже, а деньги с каждым днём падали в цене.

Так начинается незаконченный роман Замятина «Бич Божий» (1935), посвящённый окончательной гибели угасающей античной цивилизации после нашествия варварских племён в V веке от Рождества Христова.

Но весьма актуально звучат эти строки и сейчас, когда никто не может представить, во что выльется экономический и социальный кризис, нарастающий в странах «первого» мира.

Равно как не знали родители мальчика, появившегося на свет 20 января (1 февраля) 1884 года в городе Лебедянь Тамбовской губернии, что их сын потрясёт литературу не меньше, чем «Бич Божий», Аттила, — Западную Римскую империю.