Блог

Вид на гору Фудзи

©Flickr/TANAKA Juuyoh

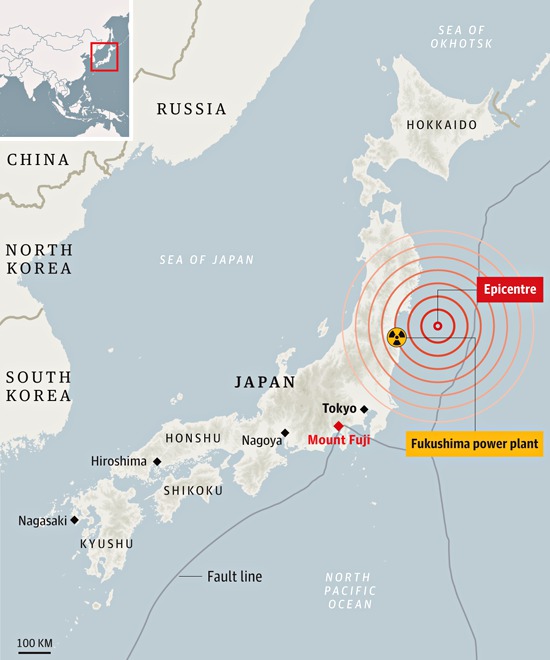

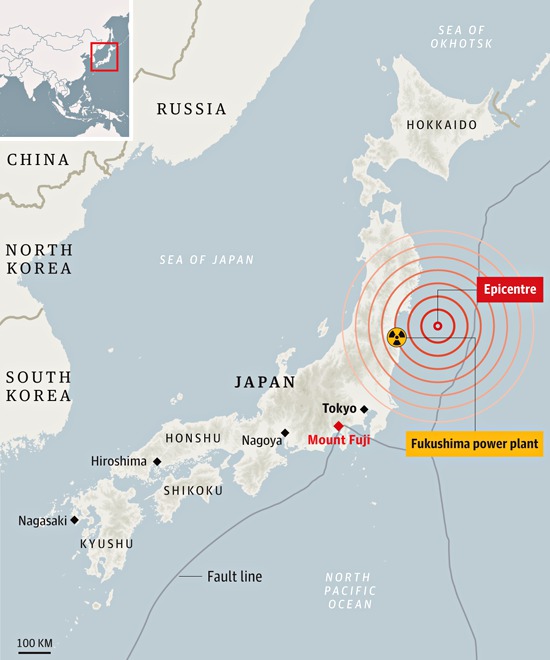

Геологические возмущения, вызванные землетрясением 2011 года, повысили вероятность извержения японского вулкана.

Гора Фудзияма или Фудзи-сан, как ее уважительно называют японцы, — высочайшая точка архипелага (3776 м) и национальный символ Японии.

При этом Фудзияма все еще остается активным вулканом, находящимся на стыке Тихоокеанской, Евразийской и Филиппинской плит. Хотя его извержения чрезвычайно редки, но вероятность пробуждения Фудзи существует.

Великое восточно-японское землетрясение, которое произошло 11 марта 2011 года, спровоцировало сильное цунами, которое, в свою очередь, вызвало аварию на АЭС в Фукусиме.

Как следует из опубликованного недавно французско-японского исследования, это же девятибалльное землетрясение усилило давление под горой Фудзи.

Мы не знаем, начнет ли вулкан извергаться в ближайшее время, однако ясно, что состояние Фудзиямы критическое.

— Флоран Бренгуер, Парижский институт геофизики

Благодаря новой методике ученым удалось провести масштабное эхо-сканирование недр Земли с помощью 800 сейсмических сенсоров. Особенное внимание было уделено сейсмическому шуму, которым ранее пренебрегали.

Карта позволяет оценить расстояние от Фудзиямы до эпицентра землетрясения 2011 года / ©Le Monde

Флуктуации сейсмического шума позволили составить карту подземных возмущений в Японии, вызванных землетрясением 2011 года. Оказалось, земная кора больше всего пострадала в вулканических регионах, в особенности под горой Фудзи, усилив давление магмы.

Можно быть уверенным, что «В поисках памяти» Эрика Канделя достойна не меньшего внимания, чем предыдущая книга по нейронауке, вышедшая в красивой «черной» серии издательства «CORPUS». Это объемный и бесконечно интересный текст, в котором переплелись исследования нобелевского лауреата и его судьба. Ранее изданная «Мозг и душа» английского нейропсихолога Криса Фрита не отличалась подобной литературной составляющей, а напрямик проникала в сознание и так просвечивала его насквозь, что захватывало дух. Редактор книжного раздела ПостНауки Владислав Преображенский поговорил с переводчиком обоих изданий на русский язык, кандидатом биологических наук Петром Николаевичем Петровым.

Книги, которые вы переводили, посвящены нейронауке, но их авторы начинали не с неё. Кандель сначала искал себя в гуманитарной сфере, для Фрита отправной точкой была психология. Как произошел их переход от тех дисциплин, которыми они занимались изначально, к более естественнонаучным?

В случае с Фритом, наверное, на этот вопрос ответить сложнее, потому что его книга не автобиографическая, а чисто научно-популярная. Можно заподозрить, что он тяготился некоторым пренебрежением к психологам, которое наблюдается в научной среде. Такое впечатление по его книге, что он комплексовал и хотел именно поэтому заняться той областью психологии, которая связана с экспериментами и с проверяемыми, более надежными знаниями. Психология многими людьми рассматривалась, а отчасти и рассматривается, как второсортная наука, что-то сродни, может быть, астрологии, хиромантии… В общем, ненастоящая наука.

Насколько, на ваш взгляд, это справедливо?

Я думаю, что это во многом справедливо относительно многих направлений психологии, которые были когда-то. Например, относительно френологии – учения Галля, про которое довольно подробно пишет Кандель. Но это, конечно же, несправедливо по отношению к той области психологии, которой сейчас занимается сам Фрит. И я думаю, что чем дальше, тем больше это несправедливо по отношению к психологии в целом. Потому что психология чем дальше, тем больше становится на естественнонаучную основу. И, будучи по своей природе наукой, хотя и гуманитарной, но имеющей дело с процессами, изучаемыми экспериментально, она, по-моему, явно и должна развиваться в этом направлении.

А что насчет Канделя?

В случае с Канделем такое впечатление, что процесс был более постепенный. Поначалу он заинтересовался историей, во многом историей, которая была для него личной – историей Второй мировой войны и ее восприятия европейским обществом, после чего, оказавшись в Соединенных Штатах – уже в эмиграции – в кругу людей, близких к психоанализу, он заинтересовался психоанализом. Но в этой области его увлекла идея найти биологические основы психоаналитических функций в мозгу (о которых говорил уже сам Фрейд, особенно в первые, ранние годы своей деятельности). И Кандель обратился к хорошему человеку, Гарри Грундфесту, который помог ему найти свой путь в этом направлении. Хотя, конечно, его заявки поначалу, как он сам признает, были чрезмерными. Он собирался сразу решить фундаментальную проблему – где находятся в мозгу «Я», «Оно» и «Сверх-Я». Но впоследствии поставил себе более конкретные и более решаемые задачи и, как видим из его книги, довольно успешно их решил. По крайней мере, в той степени, в какой их можно было решить на том этапе.

Можно ли теперь считать естественнонаучной ту дисциплину, которой занимаются Кандель и Фрит?

Я думаю, что да. И я полагаю, что в так называемых гуманитарных науках есть довольно выраженная тенденция к «сциентификации», если это можно так назвать. Без проб и ошибок не бывает развития, поэтому я довольно оптимистично смотрю на этот процесс. Я, как и многие естественники, отношусь к гуманитарным наукам, может быть, несколько критически именно в плане нарративности – в плане того, что можно много всего напридумывать, а проверяемость этих придумок во многих дисциплинах и направлениях довольно невелика. Но мне кажется, что естественное развитие науки как таковой способствует тому, чтобы проверки по мере сил проводились, проверяемые направления углублялись и развивались, а непроверяемые постепенно – в той или иной степени – или преображались в более проверяемые, или отбрасывались.

Вы упомянули психоанализ. Интересно, что оба автора говорят о Фрейде в самом начале, но совершенно по-разному к нему относятся. Фрит считает, что Фрейд был «выдумщиком», а Кандель, наоборот, из него исходит и сохраняет к нему уважение. Как вы думаете, в чем причина такого отличия в отношении авторов?

Я подозреваю, что причина во многом в среде. Мне кажется, важно, что Фрит с самого начала воспитывался, рос в среде английских психологов, довольно критически относящихся к психоанализу. Потом он младше. И в любом случае, вероятно, не испытал непосредственного влияния круга английских знакомых самого Фрейда. А Кандель в юности был в среде людей, даже лично знавших Фрейда, и для той среды, в которой он находился, Фрейд являлся несомненным авторитетом. И Кандель отнюдь не был склонен этот авторитет отбросить. Мое собственное знакомство с книгой Канделя убедило меня в том, что Фрейд не так плох, как принято думать среди естественников. Еще причина может быть связана с тем, что Кандель лучше знал труды Фрейда и лучше представлял себе, что, несмотря на те увлечения непроверяемыми и часто, видимо, ошибочными концепциями, которые, несомненно, были у Фрейда, его корни росли не из хиромантии или френологии, а из науки, из нейробиологии. Только он, может быть, слишком смело попытался решить проблемы, с которыми он сталкивался, на том этапе развития науки, на котором он работал. Но меня поразила цитата из Фрейда, приведенная Канделем, когда я читал и переводил эту книгу. Фрейд черным по белому писал, что биология – это «царство неограниченных возможностей» и, может быть, когда-нибудь ответы, которые она даст на наши вопросы, как ветром сдуют все то «искусственное здание гипотез», которое мы построили. Мне кажется, что это очень ярко свидетельствует, что Фрейд был не так плох, как его малюют. И, в частности, как его малюет Фрит.

Как вы думаете, после прочтения этих книг у человека меняется представление о себе и своем собственном сознании?

Я думаю, что это сильно зависит от человека. От того, насколько человек готов принять то, что он прочитает в этих книгах. Эти темы, связанные с нами, с фундаментальным вопросом философии – «познай себя», с тем, что мы собой представляем, с нашей психикой, с нашей душой, если использовать этот термин, – темы довольно болезненные. Человек, который категорически настроен на то, что содержание этих книг – это какая-то ересь, даже если прочтет их обе с начала и до конца, так и останется в убеждении, что это ересь. Разве что если его убеждение не столь глубоко, тогда, может быть, он сможет изменить свою точку зрения. Но человек непредвзятый или человек умеренно предвзятый, несомненно, если только он уже не знаком со всеми теми фактами, которые излагаются в этих книгах, в какой-то степени изменит свое мировоззрение, прочитав их.

В какую сторону, как вы считаете?

В случае с книгой Фрита главное, что, мне кажется, автор хотел бы, чтобы читатели вынесли из нее и что читатели могут из нее вынести – это представление о том, что наше восприятие окружающей действительности не столько съемка камерой, как нам кажется (когда мы смотрим вокруг себя, нам кажется, что мы снимаем фильм и его воспринимаем), сколько некая замысловатая модель, которая создается нашим мозгом и постоянно подправляется в соответствии с тем, что наши органы чувств снимают, но нашему сознанию непосредственно не передают. Восприятие нашего сознания – это уже не фильм, который снимают наши органы чувств, а спектакль, который разыгрывают системы моделирования нашего мозга в соответствии с этим фильмом. Это то, что касается Фрита.

А что касается Канделя, я думаю, главная мысль, которую можно и нужно извлечь из его книги, – это то, что вопреки, может быть, распространенному мнению и, в любом случае, вопреки представлениям, которые были справедливы еще какое-то время назад, механизмы памяти уже в той или иной степени ясны. По крайней мере, принципиальные механизмы памяти. И, соответственно, в чем они состоят. Причем, в какой-то степени принципиальные механизмы работы памяти ясны уже не только на клеточном, но и на молекулярном уровне. Хотя, конечно, это еще только первые шаги в направлении исследований в этой области.

То есть ясны принципы, но еще не ясны детали?

Да, но дьявол в деталях, как известно… Мне кажется, что принципиальные механизмы уже скорее понятны, чем нет, но на основе этих принципиальных механизмов происходят очень сложные процессы, и разобраться в этих процессах в подробности еще хорошо если удастся в текущем веке!

У Канделя в книге две линии: одна личная, биографическая, другая – история его научных изысканий. Как вы думаете, какая из этих линий важнее и почему Кандель вплетает в текст так много личной биографии?

Я думаю, он решил написать книгу в оригинальном жанре (в этом переплетении двух линий как раз и состоит его смысл). Учитывая, что он был одной из ключевых фигур исследования памяти и возникновения того, что он называет «новой наукой о человеческой психике», можно было довольно последовательно изложить историю возникновения этой науки и ее основные результаты параллельно с историей его собственной жизни. И вот, выбрав этот необычный и нетрадиционный жанр – не так уж много есть известных книг в этом жанре! – он постарался органично переплести историю развития науки и историю собственной жизни. Кроме того, он подчеркивает, что его интерес к памяти связан с живыми воспоминаниями его детства. Детство его было богато очень яркими, хотя и печальными событиями (к сожалению), связанными с аншлюсом, аннексией Австрии Германией, с преследованием евреев в Вене и вынужденной эмиграцией его семьи. Он подчеркивает, что его интерес к памяти был во многом связан с тем, что его воспоминания были важным элементом его жизни, важной составляющей его самовосприятия…

И Фрит, и Кандель используют в книгах определенные литературные приемы. Про Канделя мы уже сказали, а Фрит включает в текст такого веселого персонажа, как профессор английского языка. Как вы думаете, насколько подобные элементы полезны и уместны в научно-популярной литературе?

Я думаю, что принципиально, разумеется, они имеют право на существование, если говорить об этом совсем общо. Лучше рассмотреть их по отдельности, тем более, что в случае в Фритом это элемент художественной литературы, а в случае с Канделем – сочетание мемуаристики с научно-популярной литературой.

Я поясню для тех, кто не читал книгу Криса Фрита, что ее канвой служит некая «пати», на которой собираются преподаватели различных дисциплин, и в ходе этого мероприятия они обсуждают свои представления о мире и тех областях науки, которыми они занимаются. И этот элемент диалога вплетен им, может быть, довольно искусственно, но, мне кажется, что преследует прежде всего юмористические цели, оживляет повествование. Хотя персонажи, которых он изображает в соответствии со стереотипами, – это не какое-то навязывание стереотипов, а просто некая шутливая сценка, в духе, знаете ли, скетчей «Монти Пайтона» или чего-то еще из области английского юмора. Так что, с одной стороны, он этим приемом несколько оживляет повествование, а с другой стороны, позволяет читателю услышать аргументы, которые обычно приводят люди, стоящие на совсем других платформах, а именно на так называемых гуманитарных платформах. И продемонстрировать читателю, может быть, не столь вхожему в разногласия между учеными, суть довольно принципиальных традиционных споров между «физиками и лириками», между естественниками и гуманитариями. Хотя этот персонаж, профессор английского языка, изображен сатирически, надо отдать Фриту должное, он все-таки не очерняет гуманитариев совсем уж.

В ходе операции «Багратион» летом 1944 года была разгромлена немецкая группа армий «Центр». Были уничтожены или попали в плен около 400 000 солдат и офицеров. Эти потери были намного выше сталинградских. Союзники засомневались в столь грандиозном поражении немцев в Белоруссии. Представилась хорошая возможность продемонстрировать успехи СССР в войне, поднять дух москвичей и жителей других городов. Было решено провести пленных немцев во главе с их генералами по улицам Москвы и Киева. Операцию проводил НКВД, её назвали по имени музыкальной комедии «Большой вальс». О ней было объявлено по радио утром 17 июля, а также напечатано на первой полосе «Правды».

Марш немецких пленных состоялся 17 июля 1944 года, демонстрируя советским людям, а также союзникам, не верившим в успехи Красной Армии, результаты разгрома немецких войск в Белоруссии. По Садовому кольцу и другим улицам Москвы прошли около 57 000 немецких солдат и офицеров.

Советские офицеры конвоируют немецких высших офицеров. Впереди многотысячных колонн из пленных солдат, младших и старших офицеров вели группу из 19 пленных немецких генералов.

На фото немцы проходят по Крымскому мосту.

Во время Белорусской наступательной операции советских войск из 47 генералов вермахта, служивших в качестве командиров корпусов и дивизий, 21 были взяты в плен. 19 из них были проведены по Москве впереди многотысячных колонн немецких пленных.

Немецкие генералы перед маршем пленных немцев по Москве Пленные были собраны на московском ипподроме и стадионе «Динамо». К 11 часам утра 17 июля их разделили на две группы и построили в соответствии со званием по 600 человек (20 человек по фронту). Руководил прохождением колонн командующий войсками МВО генерал-полковник П. А. Артемьев.

Впереди многотысячных колонн солдат и офицеров ведут группу из 19 немецких генералов

Некоторые зарубежные издания того времени ставили под сомнение реальный масштаб советских побед летом 1944 года. Широко освещаемый марш десятков тысяч пленных произвёл неизгладимое впечатление на москвичей, советский народ и всех союзников, продемонстрировав советские военные успехи и неизбежность скорой победы.

Поливальные машины демонстративно моют улицы Москвы с мылом, символически смывая с асфальта грязь после прохода десятков тысяч немецких пленных по Москве.

Авиация военно-морского флота Российской Федерации (авиация ВМФ, морская авиация) — государственная авиация Российской Федерации — род сил Военно-морского флота России (ВВС и ПВО ВМФ). Также была известна как Военно-воздушные силы Военно-морского флота ВС СССР (ВВС ВМФ).

Состояла до 2011 года из ракетоносной, штурмовой, истребительной, противолодочной, поисково-спасательной, транспортной и специальной авиации. Условно делится на корабельную авиацию и авиацию берегового базирования.

Ракетоносцы и штурмовики предназначены для противоборства с группировками надводных кораблей в океанской и прибрежной зонах, для нанесения ракетных и бомбо-штурмовых ударов по портам, береговым базам, аэродромам и другим военным и промышленным объектам противника.

Противолодочная авиация предназначена для поиска, обнаружения, слежения и поражения подводных лодок.

Истребительная авиация предназначена для контроля обширного воздушного пространства и завоевания превосходства в воздухе над морскими ТВД.

Поисково-спасательная авиация предназначена для спасения и оказания помощи терпящим бедствие экипажам морских и воздушных судов.

Военно-транспортная авиация ВМФ осуществляет парашютное десантирование морской пехоты, пассажирские перевозки личного состава ВМФ и военных грузов.

Специальная авиация выполняет специальные задачи в интересах ВМФ РФ, других родов войск Министерства Обороны, а также Генерального Штаба МО РФ.

Корабельная авиация является основной ударной силой авианосных соединений ВМФ. Её основными боевыми задачами в вооружённой борьбе на море являются уничтожение авиации противника в воздухе, стартовых позиций зенитных управляемых ракет и других средств противовоздушной обороны противника, ведение тактической разведки и др..

Палубные вертолёты морской авиации используются для целеуказания ракетному оружию корабля при уничтожении подводных лодок и отражении атак низколетящих самолётов и противокорабельных ракет противника. Неся на себе ракеты класса «воздух-поверхность» и другое вооружение, они могут использоваться для огневой поддержки десанта морской пехоты и поражения ракетных и артиллерийских катеров противника.

Корабельная авиация России представлена четырьмя типами самолётов: истребителями Су-33 и МиГ-29К, учебно-тренировочным самолётом Су-25УТГ и учебно-боевым МиГ-29КУБ. По состоянию на 2014 год, в составе ВМФ России имеется один тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», на борту которого, во время походов, базируются самолёты Су-33, МиГ-29К, МиГ-29КУБ, Су-25УТГ и вертолёты Ка-27 и Ка-29.

В Великую Отечественную войну авиация ВМФ оказалась самой результативной из сил флота — официально подтверждено уничтожение авиацией 407 боевых кораблей противника, что составляет 66 % потерь, при общем количестве потерь — 614 единиц. При этом торпедоносцы считались самыми «убиваемыми» в ВВС РККА и их экипажи назывались смертниками, что было недалеко от истины. Первые бомбовые удары по Берлину выполнялись экипажами 1-го минно-торпедного полка ВВС КБФ под командованием полковника Преображенского (после войны — командующего ВВС ВМФ СССР).

С праздником, друзья!

В/ч 40763 п. Монгохто, Советская Гавань.

Плутоний-238 – важный источник топлива для радиоизотопных энергетических систем использующийся для работы знаменитого «Кьюрисити» и космического корабля «New Horizon», который летит на Плутон. Распадаясь, плутоний-238 выделяет достаточно энергии для рабоиы жизненноважных элементов космического корабля.

Плутоний-238 – важный источник топлива для радиоизотопных энергетических систем использующийся для работы знаменитого «Кьюрисити» и космического корабля «New Horizon», который летит на Плутон. Распадаясь, плутоний-238 выделяет достаточно энергии для рабоиы жизненноважных элементов космического корабля.

До 1988 года NASA производили плутоний-238, в целях производства ядерного оружия актуального в ходе холодной войны. Но вскоре производство было свернуто по экологическим соображениям. Тогда за помощью обратились к России, однако в поставках было отказано.

С 2009 года американцы работали над проблемой добычи топлива для космических исследований. Конгресс выделил NASA 10 миллионов долларов – треть требуемой, для производства собственного топлива, суммы, а отдел энергообеспечения отложил просьбы о финансировании на долгие 3 года. Однако, по истечении срока ОЭ все же объявили о старте реализации проекта по восстановлению производства, которое практически закончено в данное время.

Производители надеются на выход топлива порядка 3 фунтов (т.е. около 1,5 кг)за год. Новые поступления планируют смешать с остатками плутония, и общего количества с лихвой хватит на погашение всех энергетических потребностей.

ДРАМА — один из четырех родов литературы. В узком смысле слова — жанр произведения, изображающего конфликт между персонажами, в широком — все произведения без авторской речи. Виды (жанры) драматургических произведений: трагедия, драма, комедия, водевиль.

ЛИРИКА — один из четырех родов литературы, отображающий жизнь через личные переживания человека, его чувства и мысли. Виды лирики: песня, элегия, ода, дума, послание, мадригал, стансы, эклога, эпиграмма, эпитафия.

ЛИРОЭПИКА — один из четырех родов литературы, в произведениях которого художественный мир читатель наблюдает и оценивает со стороны как сюжетное повествование, но одновременно события и персонажи получают определенную эмоциональную оценку повествователя.

ЭПОС — один из четырех родов литературы, отражающий жизнь через рассказ о человеке и происходящих с ним событиях. Основные виды (жанры) эпической литературы: эпопея, роман, повесть, рассказ, новелла, художественный очерк.

Виды (жанры) литературы

ЛИРИЧЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ (в прозе) — вид художественной литературы, эмоционально и поэтически выражающий чувства автора.

МЕЛОДРАМА — вид драмы, действующие лица которой резко делятся на положительных и отрицательных.

ОЧЕРК — самый достоверный вид повествовательной, эпической литературы, отображающий факты из реальной жизни.

ПЕСНЯ, или ПЕСНЬ — самый древний вид лирической поэзии; стихотворение, состоящее из нескольких куплетов и припева. Песни подразделяются на народные, героические, исторические, лирические и т. д.

ПОВЕСТЬ — средняя форма; произведение, в котором освещается ряд событий в жизни главного героя.

ПОЭМА — вид лироэпического произведения; стихотворное сюжетное повествование.

РАССКАЗ — малая форма, произведение об одном событии в жизни персонажа.

РОМАН — большая форма; произведение, в событиях которого обычно принимает участие много действующих лиц, чьи судьбы переплетаются. Романы бывают философские, приключенческие, исторические, семейно-бытовые, социальные.

ТРАГЕДИЯ — вид драматургического произведения, рассказывающего о несчастной судьбе главного героя, часто обреченного на смерть.

ЭПОПЕЯ — произведение или цикл произведений, изображающих значительную историческую эпоху либо большое историческое событие.

Основные понятия

АБЗАЦ — отрывок текста от одной красной строки до другой.

АВТОБИОГРАФИЯ — произведение, в котором писатель описывает свою жизнь.

АВТОГРАФ — собственноручно написанная автором рукопись произведения, письмо, надпись на книге, а также собственноручная подпись автора.

АВТОРСКАЯ РЕЧЬ — иносказательное изображение отвлеченного понятия или явления действительности при помощи конкретного образа.

АКМЕИЗМ — литературное течение в русской поэзии нач. XX в.

АКРОСТИХ — стихотворение, в котором начальные буквы строк образуют имя или фамилию, слово или фразу.

АЛЛИТЕРАЦИЯ — повторение в стихах (реже в прозе) одинаковых, созвучных согласных звуков для усиления выразительности художественной речи.

АЛЬМАНАХ — сборник литературных произведений различного содержания.

АМФИБРАХИЙ — трехсложная стопа в русском силлабо-тоническом стихосложении, в которой ударение падает на второй слог.

АНАКРЕОНТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ — вид античной лирической поэзии: стихотворения, в которых воспевалась веселая, беззаботная жизнь.

АНАПЕСТ — трехсложная стопа в русском силлабо-тоническом стихосложении с ударением на третьем слоге.

АННОТАЦИЯ — краткое пояснение к содержанию книги.

АНОНИМ — 1) произведение без обозначения имени автора; 2) автор произведения, скрывший свое имя.

АНТИТЕЗА — оборот поэтической речи, в котором для выразительности резко противопоставлены прямо противоположные понятия, мысли, черты характера действующих лиц.

АНТОЛОГИЯ — сборник избранных произведений разных авторов.

АПОСТРОФА — оборот поэтической речи, состоящий в обращении к неодушевленному явлению как к одушевленному и к отсутствующему лицу как к присутствующему.

АРХИТЕКТОНИКА — построение художественного произведения, соразмерность его частей, глав, эпизодов.

АФОРИЗМ — мысль, изложенная кратко и точно.

БАЛЛАДА — лиро-эпическое стихотворное произведение с ярко выраженным сюжетом исторического или бытового характера.

БАСНЯ — небольшое произведение с ироническим, сатирическим или нравоучительным содержанием.

БЕЛЛЕТРИСТИКА — художественные прозаические произведения.

БЕЛЫЕ СТИХИ — стихи, не имеющие рифмы.

БЛАГОЗВУЧИЕ (эвфония) — качество речи, заключающееся в красоте и естественности ее звучания.

БУРИМЕ — стихотворение, составленное по заранее заданным, часто необычным рифмам.

БУРЛЕСК — шуточное повествовательное стихотворение, в котором возвышенная тема излагается иронически, пародийно.

БЫЛИНА — русская народная повествовательная песня-поэма о богатырях и героях.

ВДОХНОВЕНИЕ — состояние озарения, творческого подъема.

ВЕРСИФИКАЦИЯ — система определенных правил и приемов построения стихотворной речи, стихосложения.

ВИРШИ — стихи на религиозные и светские темы с обязательной рифмой в конце строки.

ВКУС ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ — способность правильного восприятия, самостоятельного осмысления произведений искусства; понимание природы художественного творчества и умение анализировать художественное произведение.

ВОЛЬНЫЙ СТИХ — силлабо-тонический, обычно ямбический стих с неравным количеством стоп в стихотворных строках.

ВОСПОМИНАНИЯ, или МЕМУАРЫ — произведения повествовательной литературы о прошлых событиях, написанные их участниками.

ВУЛЬГАРИЗМ — грубое слово, неправильный оборот, не принятый в литературной речи.

ВЫМЫСЕЛ — плод воображения, фантазии писателя.

ГЕКЗАМЕТР — стихотворный размер в античном стихосложении, в русском — шестистопный дактиль в сочетании с хореем.

ГЕРОЙ ЛИРИЧЕСКИЙ — лицо в лирической поэзии, переживания, мысли и чувства которого выражены в стихотворении, от имени которого оно написано.

ГЕРОЙ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ — основное или одно из основных действующих лиц, обладающее отчетливыми чертами характера и поведения, определенным отношением к другим действующим лицам и жизненным явлениям.

ГИПЕРБОЛА — стилистическая фигура, заключающаяся в образном преувеличении изображаемого события или явления.

ГРОТЕСК — изображение человека, событий или явлений в фантастическом, уродливо-комическом виде.

ДАКТИЛЬ — трехсложная стопа в русском силлабо-тоническом стихосложении, содержащий ударный и два безударных слога.

ДЕКАДЕНТСТВО — одно из проявлений модернизма, для которого характерны проповедь бессодержательного искусства, мистика, крайний индивидуализм.

ДЕТЕКТИВ — произведение приключенческой литературы.

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА — произведения разных жанров, предназначенные для детей.

ДИАЛОГ — разговор двух или нескольких персонажей.

ДИФИРАМБ — произведение восхваляющего характера.

ДОЛЬНИК — трехсложный размер с пропуском одного-двух безударных слогов внутри строки.

ЖАНР — исторически сложившееся подразделение совокупности литературных произведений, осуществляемое на основе специфических свойств их формы и содержания

ЖИТИЕ — в древнерусской литературе повесть о жизни отшельника, монаха или святого.

ЗАВЯЗКА — событие, с которого начинается развитие действия в произведении.

ЗАИМСТВОВАНИЕ — использование автором приемов, тем или идей другого писателя.

ИДЕАЛИЗАЦИЯ — изображение чего-либо в лучшем, чем в действительности, виде.

ИДЕЙНЫЙ МИР ПРОИЗВЕДЕНИЯ — область художественных решений. В него включаются авторские оценки и идеал, художественные идеи и пафос произведения.

ИДЕЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ — главная мысль о том круге явлений, которые изображены в произведении; выражается писателем в художественных образах.

ИДИЛЛИЯ — стихотворение, в котором изображается безмятежная жизнь на лоне природы.

ИМАЖИНИЗМ — литературное течение; имажинисты провозглашали основной задачей художественного творчества придумывание новых образов.

ИМПРЕССИОНИЗМ — литературное течение; импрессионисты считали задачей искусства передачу непосредственных личных впечатлений писателя.

ИМПРОВИЗАЦИЯ — создание произведений без предварительной

подготовки.ИНВЕКТИВА — резкое обличение.

ИНВЕРСИЯ — оборот поэтической речи, заключающийся в своеобразной расстановке слов в предложении, нарушающей обычный порядок.

ИНТРИГА — развитие действия в сложном сюжете произведения.

ИРОНИЯ — скрытая насмешка.

КАНТАТА — стихотворение торжественного характера, воспевающее какое-либо радостное событие или его героя.

КАНТИЛЕНА — небольшое стихотворение повествовательного характера, исполнявшееся под музыку.

КАНЦОНА — стихотворение, воспевающее рыцарскую любовь.

КАРИКАТУРА — шутливое или сатирическое изображение событий или

лиц.КЛАССИЦИЗМ — литературное направление (течение) XVII — нач. ХIХ вв. в России и Западной Европе, базировавшееся на подражании античным образцам и строгих стилистических нормативах.

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА — образцовая, наиболее ценная литература прошлого и современности.

КЛАУЗУЛА — заключительные слоги стихотворной строки, начиная с последнего ударного слога.

КОДА — заключительный, добавочный стих.

КОЛЛИЗИЯ — столкновение, борьба действующих сил, вовлеченных в конфликт между собой.

КОММЕНТАРИЙ — истолкование, разъяснение смысла произведения, эпизода, фразы.

КОМПОЗИЦИЯ — структура художественного произведения.

КОНТЕКСТ — отрывок литературного произведения; необходимый для определения смысла взятых из него слов.

КОНТРАСТ — резко выраженная противоположность черт, качеств, свойств человеческого характера, предмета, явления; литературный прием.

КОНФЛИКТ — столкновение, лежащее в основе борьбы действующих лиц в художественном произведении.

КОНЦОВКА — заключительная часть или эпилог литературного произведения.

КРИТИКА — сочинения, посвященные оценке, анализу и толкованию художественных произведений.

КРЫЛАТОЕ СЛОВО — меткое выражение, ставшее поговоркой.

КУЛЬМИНАЦИЯ — эпизод литературного произведения, в котором конфликт достигает критической точки своего развития.

ЛАКОНИЗМ — краткость в выражении мысли.

ЛЕГЕНДА — в фольклоре устный, народный рассказ, в основе которого чудесное событие или образ.

ЛЕЙТМОТИВ — образ или оборот художественной речи, повторяющийся в произведении.

ЛИТЕРАТУРА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ — область искусства, отличительной чертой которого является отображение жизни, создание художественного образа при помощи слова.

ЛУБОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА — дешевые по цене книги с картинками, которыми торговали странствующие коробейники.

МАДРИГАЛ — лирическое произведение шутливо-комплиментарного или любовного содержания.

МАСТЕРСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЕ — умение писателя передавать в художественных образах правду жизни.

МЕЛОДИКА СТИХА — интонационная его организация, повышения и понижения голоса, передающие интонационно-смысловые оттенки.

МЕТАФОРА — использование слова в переносном значении для описания лица, предмета или явления.

МЕТОД — основные принципы, которыми руководствуется писатель. Художественными методами являлись реализм, романтизм, сентиментализм и др.

МЕТОНИМИЯ — замена в поэтической речи названия, явлении, понятия или предмета другим, неразрывно связанным с ним в нашем сознании.

МЕТРИЧЕСКОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ — система стихосложения, основанная на чередовании кратких и долгих слогов в стихе. Таким является античное стихосложение.

МИНИАТЮРА — небольшое литературное произведение.

МИФ — древнее сказание о происхождении жизни на Земле, о природных явлениях, о подвигах богов и героев.

МНОГОСОЮЗИЕ (полисиндетон) — оборот поэтической речи; намеренное увеличение количества союзов в предложении.

МОДЕРНИЗМ — направление (течение) в искусстве, противоположное реализму и характеризующееся отрицанием традиций, условностью изображения и экспериментаторством.

МОНОЛОГ — речь действующего лица, обращенная к собеседнику или самому себе.

МОНОРИТМ — стихотворение с повторяющейся одной рифмой.

МОТИВ — В литературном произведении дополнительные, второстепенные темы, которые в сочетании с основной темой образуют художественное целое.

МОТИВИРОВКА — зависимость всех элементов художественной формы произведения от его содержания.

НАЧАЛЬНАЯ РИФМА — созвучие, находящееся в начале стиха.

НЕОЛОГИЗМ — новое слово.

НОВАТОРСТВО — внесение новых идей, приемов.

ОБРАЗ — художественное изображение в литературном произведении человека, природы или отдельных явлений.

ОБРАЩЕНИЕ — оборот поэтической речи, состоящий в подчеркнутом обращении писателя к герою своего произведения, явлениям природы, читателю.

ОДА — хвалебное стихотворение, посвященное торжественному событию или герою.

ОКТАВА — строфа из восьми стихов, в которой первые шесть стихов объединены двумя перекрестными рифмами, а два последних — смежной.

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ (прозопопея) — прием, при котором неодушевленные предметы, животные, явления природы наделяются человеческими способностями и свойствами

ОНЕГИНСКАЯ СТРОФА — строфа, использованная А. С. Пушкиным при написании романа «Евгений Онегин», состоящая из трех четверостиший и заключительного двустишья.

ПАМФЛЕТ — публицистическое произведение с явно выраженной обличительной направленностью и определенным социально-политическим адресом.

ПАРАЛЛЕЛИЗМ — прием поэтической речи, состоящий в сопоставлении двух явлений путем параллельного их изображения.

ПАРОДИЯ — жанр литературы, политически или сатирически имитирующий особенности оригинала.

ПАСКВИЛЬ — произведение с оскорбительным, клеветническим содержанием.

ПАСТОРАЛЬ — стихотворение, описывающее мирную жизнь пастухов и пастушек на лоне природы.

ПАФОС — ведущий эмоциональный тон произведения.

ПЕЙЗАЖ — изображение природы в литературном произведении.

ПЕРЕНОС (енжамбеман) — перенесение окончания законченного по смыслу предложения из одной стихотворной строки или строфы в следующую за ней.

ПЕРИФРАЗ — замена названия предмета или явления описанием присущих ему существенных черт и признаков.

ПЕРСОНАЖ — действующее лицо литературного произведения.

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬ — лицо, от имени которого ведется рассказ в эпических и лироэпических произведениях.

ПОГОВОРКА — краткое образное выражение, не имеющее синтаксической завершенности.

ПОРТРЕТ — изображение в художественном произведении внешности персонажа.

ПОСВЯЩЕНИЕ — надпись в начале произведения, указывающая на лицо, которому оно посвящено.

ПОСЛАНИЕ — литературное произведение, написанное в виде обращения к какому-либо лицу или лицам.

ПОСЛЕСЛОВИЕ — дополнительная часть произведения, в которой содержатся пояснения автора к своему творению.

ПОУЧЕНИЕ — литературное произведение в форме речи познавательного характера.

ПОЭЗИЯ — художественное творчество в стихотворной форме.

ПРИБАУТКА — острое словцо или словосочетание.

ПРИТЧА — назидательный рассказ о человеческой жизни в иносказательной или аллегорической форме

ПРОБЛЕМА — вопрос, который исследуется писателем в

произведении.ПРОБЛЕМАТИКА — перечень проблем, затронутых в произведении.

ПРОЗА — художественное произведение, изложенное обычной (свободно организованной, а не стихотворной) речью.

ПРОЛОГ — вступление в литературное произведение.

ПРОТОТИП — реальный человек, чья жизнь и характер нашли отражение при создании писателем литературного образа.

ПСЕВДОНИМ — вымышленное имя или фамилия писателя.

ПУБЛИЦИСТИКА — совокупность художественных произведений, отражающих общественную и политическую жизнь общества.

ПУТЕШЕСТВИЕ — литературное произведение, в котором повествуется о бывшем в действительности или вымышленном путешествии.

РАЗВЯЗКА — положение действующих лиц, которое сложилось в произведении в результате развития изображенных в нем событий; заключительная сцена.

РАЗМЕР СТИХА — число и порядок чередования ударных и безударных слогов в стопах силлабо-тонического стиха.

РАПСОД — странствующий древнегреческий поэт-певец, певший под лиру эпические песни.

РЕДАКЦИЯ — один из вариантов текста произведения.

РЕМАРКА — пояснение автора по поводу того или иного персонажа, обстановки действия, предназначенное для актеров.

РЕПЛИКА — о

Онегин приехал из Петербурга в деревню за дядиным наследством.

Онегин: я приехал.

Местные дворяне: и что нам теперь, изволить обосраться?

Онегин: я молодой повеса, прожигатель жизни, представитель потерянного поколения с претензией на интеллектуальность. Я читаю Адама Смита и думаю о красе ногтей, а еще у меня много денег.

Местные дворяне: какой вы интересный.

Онегин: и весьма коварный.

Местные дворяне: вы приняты.

Онегин заменил для своих крестьян барщину на оброк.

Местные дворяне: зачем вы это сделали?

Онегин: я либерал.

Местные дворяне: мы считаем вас опаснейшим мудаком.

Онегин: и это взаимно.

Местные дворяне: какой вы опаснейший.

Онегин: и весьма коварный.

В деревню приезжает молодой поэт Владимир Ленский.

Ленский: я молодой поэт.

Онегин: сочувствую.

Ленский: как вы могли заметить, я очень пылок и романтичен.

Онегин: но я не гей.

Ленский: я тоже, и у меня есть девушка, а ваши намеки мне оскорбительны.

Онегин: прочитайте стихи.

Ленский читает стихи.

Онегин: вы какой-то хуевый поэт.

Ленский: вы такой жестокий.

Онегин: и весьма коварный.

Внезапно возникают две сестры, Ольга и Татьяна Ларины.

Ольга и Татьяна: мы две сестры, одна из которых тонко чувствующая серая мышка, а другая – обаятельная заурядная хохотушка, которую все хотят.

Онегин: Ольга, я вас хочу.

Ленский: Ольга моя.

Онегин: Татьяна, вы тоже ничего.

Татьяна: я в вас влюблена, Онегин.

Онегин: я просто пытался быть вежливым. На самом деле мне похуй.

Татьяна: все равно напишу вам письмо в стихах на десять страниц.

Онегин: извольте.

Татьяна пишет Онегину письмо на десять страниц с признанием в любви.

Онегин: ебаааааать…

Татьяна: вы получили мое письмо?

Онегин: да, вы же сами принесли мне его и дали в руки.

Татьяна: я просто хочу быть уверенной.

Онегин: заткнитесь, я читаю письмо.

Татьяна: ну как?

Онегин: кто учил вас грамоте?

Татьяна: приходящий учитель.

Онегин: убейте его, как увидите. У вас 24 ошибки в первой строчке из 20 букв.

Татьяна: ой.

Онегин: блять, это невозможно, но вы это сделали.

Татьяна: разве это может стать препятствием…

Онегин: может. Заткнитесь, глупая провинциальная девочка, я читаю письмо.

Татьяна: ну как?

Онегин: как вы изучали стихосложение?

Татьяна: самостоятельно.

Онегин: убейте себя, как увидите. У вас ни одной рифмы. Даже у Ленского есть две рифмы. Он ими гордится.

Татьяна: хватит. Скажите, вы меня любите?

Онегин: Видит бог, я долго пытался оттянуть этот решающий момент. Пардон, ничего личного, но я лучше выебу козу.

Татьяна: вы такой беспощадный.

Онегин: и весьма коварный.

Проходит полгода. Ленский приглашает Онегина на именины Лариных.

Ленский: Онегин, отчего вы так сердиты?

Онегин: да потому что вы уебаны.

Ленский: здесь весело, мы можем напиться.

Онегин: здесь скучно, и бегает эта девочка, которая пишет стихи даже хуже вас. Она меня раздражает.

Ленский: бросьте, Онегин, вы на празднике, развлекайтесь.

Ленский уходит.

Онегин: сейчас развлекусь.

Ольга: здравствуйте, Онегин.

Онегин: давайте потанцуем. Вы позволите обнять вас за талию?

Ольга: Онегин, но это моя грудь.

Онегин: а вот это ваша задница. И что?

Ольга: и ничего.

Онегин: вот и заткнитесь.

Ольга: вы такой грубый.

Онегин: и весьма коварный. Пойдемте под лестницу в чулан, там музыку лучше слышно.

Приходят запыхавшиеся. Появляется Ленский.

Ленский: Ольга, давайте потанцуем. Вы мне обещали.

Онегин: я уже ее танцую.

Ольга: да, он меня уже танцует.

Ленский: Блядь. Стреляться.

На следующее утро назначена дуэль Онегина и Ленского.

Ленский: мерзавец, я убью тебя.

Онегин: остыньте, Ленский, то была шутка.

Ленский: что вы сделали с моей невестой, подлец?

Онегин: ну подумаешь, сиськи немного пожамкал.

Зарецкий: зачет.

Онегин: спасибо.

Ленский: а что еще ты с ней делал, негодяй?

Онегин: вы слышали про клитор, Ленский?

Ленский: что?

Онегин: а про петтинг?

Ленский: что-что?

Онегин: ничего, мы с ней просто разговаривали.

Зарецкий: убейте друг друга уже.

Ленский: на самом деле мне уже не хочется стреляться, я передумал.

Зарецкий: тогда ты не пацан.

Ленский: блядь, придется стреляться.

Онегин: я тоже не хочу стреляться.

Зарецкий: тогда ты ссыкло.

Онегин: мне кажется, или этот Зарецкий должен отговаривать нас от смертоубийства, а не наоборот?

Ленский: Зарецкий такой внезапный.

Зарецкий: или вы убиваете друг друга, или вы чмо, а я домой пошел, холодно.

Ленский: у нас нет выбора, Женя, Зарецкому холодно.

Онегин: да, Володя.

Расходятся. Готовятся стрелять.

Онегин: Стреляю!

Зарецкий: Ранен!

Ленский: Стреляю!

Зарецкий: Промах!

Онегин: Стреляю!

Зарецкий: Ранен!

Онегин: Стреляю!

Зарецкий: Ранен!

Ленский: Блядь, да что ж такое…

Онегин: Стреляю!

Зарецкий: Убит!

Онегин: Стреляю.

Зарецкий: хорош уже.

Онегин: я не виноват, спусковой крючок слабый.

Зарецкий: ты человека убил.

Онегин: я знаю, я говно.

Зарецкий: еще какое.

Проходит два с половиной года. Онегин внезапно встречает Татьяну Ларину с мужем на петербургском светском рауте.

Онегин: вы такая клеевая стали, Татьяна.

Татьяна: спасибо. А вы как были чмом бессмысленным, так и остались.

Онегин: это я умею.

Татьяна: ну и что вы смотрите на меня? Вы наркоман?

Онегин: я в вас влюблен.

Татьяна: так и было задумано. Но уже не актуально.

Онегин: я все равно напишу вам письмо в стихах на десять страниц.

Татьяна: извольте.

Проходит какое-то время.

Онегин: почему вы не отвечали на мои письма?

Татьяна: потому что вы сильно больно хитрожопый.

Онегин: простите?

Татьяна: прощаю. Девочкой я вам была не нужна, а крутой княгиней со связями – нужна. Да пропадите вы пропадом, Онегин.

Онегин: но вы же меня любите.

Татьяна: да, люблю. Но я замужем.

Онегин: вы можете развестись.

Татьяна: развестись с князем и выйти замуж за вас? Вы точно наркоман.

Онегин: Так что же мне делать?

Татьяна: ебите козу, Онегин.

Онегин: вы такая беспощадная.

Татьяна: и весьма коварная.

Онегин приехал из Петербурга в деревню за дядиным наследством.

Онегин: я приехал.

Местные дворяне: и что нам теперь, изволить обосраться?

Онегин: я молодой повеса, прожигатель жизни, представитель потерянного поколения с претензией на интеллектуальность. Я читаю Адама Смита и думаю о красе ногтей, а еще у меня много денег.

Местные дворяне: какой вы интересный.

Онегин: и весьма коварный.

Местные дворяне: вы приняты.

Онегин заменил для своих крестьян барщину на оброк.

Местные дворяне: зачем вы это сделали?

Онегин: я либерал.

Местные дворяне: мы считаем вас опаснейшим мудаком.

Онегин: и это взаимно.

Местные дворяне: какой вы опаснейший.

Онегин: и весьма коварный.

В деревню приезжает молодой поэт Владимир Ленский.

Ленский: я молодой поэт.

Онегин: сочувствую.

Ленский: как вы могли заметить, я очень пылок и романтичен.

Онегин: но я не гей.

Ленский: я тоже, и у меня есть девушка, а ваши намеки мне оскорбительны.

Онегин: прочитайте стихи.

Ленский читает стихи.

Онегин: вы какой-то хуевый поэт.

Ленский: вы такой жестокий.

Онегин: и весьма коварный.

Внезапно возникают две сестры, Ольга и Татьяна Ларины.

Ольга и Татьяна: мы две сестры, одна из которых тонко чувствующая серая мышка, а другая – обаятельная заурядная хохотушка, которую все хотят.

Онегин: Ольга, я вас хочу.

Ленский: Ольга моя.

Онегин: Татьяна, вы тоже ничего.

Татьяна: я в вас влюблена, Онегин.

Онегин: я просто пытался быть вежливым. На самом деле мне похуй.

Татьяна: все равно напишу вам письмо в стихах на десять страниц.

Онегин: извольте.

Татьяна пишет Онегину письмо на десять страниц с признанием в любви.

Онегин: ебаааааать…

Татьяна: вы получили мое письмо?

Онегин: да, вы же сами принесли мне его и дали в руки.

Татьяна: я просто хочу быть уверенной.

Онегин: заткнитесь, я читаю письмо.

Татьяна: ну как?

Онегин: кто учил вас грамоте?

Татьяна: приходящий учитель.

Онегин: убейте его, как увидите. У вас 24 ошибки в первой строчке из 20 букв.

Татьяна: ой.

Онегин: блять, это невозможно, но вы это сделали.

Татьяна: разве это может стать препятствием…

Онегин: может. Заткнитесь, глупая провинциальная девочка, я читаю письмо.

Татьяна: ну как?

Онегин: как вы изучали стихосложение?

Татьяна: самостоятельно.

Онегин: убейте себя, как увидите. У вас ни одной рифмы. Даже у Ленского есть две рифмы. Он ими гордится.

Татьяна: хватит. Скажите, вы меня любите?

Онегин: Видит бог, я долго пытался оттянуть этот решающий момент. Пардон, ничего личного, но я лучше выебу козу.

Татьяна: вы такой беспощадный.

Онегин: и весьма коварный.

Проходит полгода. Ленский приглашает Онегина на именины Лариных.

Ленский: Онегин, отчего вы так сердиты?

Онегин: да потому что вы уебаны.

Ленский: здесь весело, мы можем напиться.

Онегин: здесь скучно, и бегает эта девочка, которая пишет стихи даже хуже вас. Она меня раздражает.

Ленский: бросьте, Онегин, вы на празднике, развлекайтесь.

Ленский уходит.

Онегин: сейчас развлекусь.

Ольга: здравствуйте, Онегин.

Онегин: давайте потанцуем. Вы позволите обнять вас за талию?

Ольга: Онегин, но это моя грудь.

Онегин: а вот это ваша задница. И что?

Ольга: и ничего.

Онегин: вот и заткнитесь.

Ольга: вы такой грубый.

Онегин: и весьма коварный. Пойдемте под лестницу в чулан, там музыку лучше слышно.

Приходят запыхавшиеся. Появляется Ленский.

Ленский: Ольга, давайте потанцуем. Вы мне обещали.

Онегин: я уже ее танцую.

Ольга: да, он меня уже танцует.

Ленский: Блядь. Стреляться.

На следующее утро назначена дуэль Онегина и Ленского.

Ленский: мерзавец, я убью тебя.

Онегин: остыньте, Ленский, то была шутка.

Ленский: что вы сделали с моей невестой, подлец?

Онегин: ну подумаешь, сиськи немного пожамкал.

Зарецкий: зачет.

Онегин: спасибо.

Ленский: а что еще ты с ней делал, негодяй?

Онегин: вы слышали про клитор, Ленский?

Ленский: что?

Онегин: а про петтинг?

Ленский: что-что?

Онегин: ничего, мы с ней просто разговаривали.

Зарецкий: убейте друг друга уже.

Ленский: на самом деле мне уже не хочется стреляться, я передумал.

Зарецкий: тогда ты не пацан.

Ленский: блядь, придется стреляться.

Онегин: я тоже не хочу стреляться.

Зарецкий: тогда ты ссыкло.

Онегин: мне кажется, или этот Зарецкий должен отговаривать нас от смертоубийства, а не наоборот?

Ленский: Зарецкий такой внезапный.

Зарецкий: или вы убиваете друг друга, или вы чмо, а я домой пошел, холодно.

Ленский: у нас нет выбора, Женя, Зарецкому холодно.

Онегин: да, Володя.

Расходятся. Готовятся стрелять.

Онегин: Стреляю!

Зарецкий: Ранен!

Ленский: Стреляю!

Зарецкий: Промах!

Онегин: Стреляю!

Зарецкий: Ранен!

Онегин: Стреляю!

Зарецкий: Ранен!

Ленский: Блядь, да что ж такое…

Онегин: Стреляю!

Зарецкий: Убит!

Онегин: Стреляю.

Зарецкий: хорош уже.

Онегин: я не виноват, спусковой крючок слабый.

Зарецкий: ты человека убил.

Онегин: я знаю, я говно.

Зарецкий: еще какое.

Проходит два с половиной года. Онегин внезапно встречает Татьяну Ларину с мужем на петербургском светском рауте.

Онегин: вы такая клеевая стали, Татьяна.

Татьяна: спасибо. А вы как были чмом бессмысленным, так и остались.

Онегин: это я умею.

Татьяна: ну и что вы смотрите на меня? Вы наркоман?

Онегин: я в вас влюблен.

Татьяна: так и было задумано. Но уже не актуально.

Онегин: я все равно напишу вам письмо в стихах на десять страниц.

Татьяна: извольте.

Проходит какое-то время.

Онегин: почему вы не отвечали на мои письма?

Татьяна: потому что вы сильно больно хитрожопый.

Онегин: простите?

Татьяна: прощаю. Девочкой я вам была не нужна, а крутой княгиней со связями – нужна. Да пропадите вы пропадом, Онегин.

Онегин: но вы же меня любите.

Татьяна: да, люблю. Но я замужем.

Онегин: вы можете развестись.

Татьяна: развестись с князем и выйти замуж за вас? Вы точно наркоман.

Онегин: Так что же мне делать?

Татьяна: ебите козу, Онегин.

Онегин: вы такая беспощадная.

Татьяна: и весьма коварная.

1. За последние 50 лет человечество уничтожило 70% мировых лесов.

2. Более половины населения земного шара никогда не видело снега.

3. Сердце белого кита размером с Фольцваген Жук.

4. Если собрать все железо, содержащееся в организме человека, то получится лишь маленький винтик для женских часов.

5. За границей все уверены, что Чебурашка – это ОНА

6. В городе Крескилл в Нью Джерси все коты и кошки должны носить 3 колокольчика, чтобы птицы всегда знали об их расположении.

7. Если наполнить чайную ложку веществом, из которого состоят нейтронные звезды, то ее вес будет = примерно 110 млн тн.

8. Пипидастры — мохнатые разноцветные штуки, которыми красиво размахивают девушки из группы поддержки спортивных команд.

9. Только женщины и лошади имеют девственную плеву

10. Самки голубей не могут окладывать яйца в одиночестве. Им обязательно для этого нужно видеть голубя. В неволе их можно обмануть с помощью зеркала.

11. Резиновый подлокотник эскалатора в метро двигается с другой скоростью для того, чтобы пассажир не уснул на эскалаторе.

12. Акулы могут представлять опасность даже до своего рождения. Так, ученый Стюарт Спрингер был укушен эмбрионом в то время, когда он исследовал внутренности беременной акулы .

13. Чтобы освободиться из челюстей крокодила, надавите большими пальцами на его глазные яблоки. Он немедленно вас отпустит

14. Язык хамелеона вдвое длиннее его тела

15. Майкла Джордана на втором курсе колледжа не взяли в баскетбольную команду из-за маленького роста

16. В Кении расходы на взятки составляют одну треть домашнего бюджета.

17. Бегун способен со старта опередить гоночную машину в первые 10 метров.

18. Прыщи можно вывести смесью из размолотых таблеток любого антибиотика, аспирина и супрастина (по одной), с добавлением капли воды.

19. Колибри — единственная птица, которая может летать задом наперед.

20. Гигантские ящерицы Комодо нападают даже на оленя и кабана.

21. Каждого четвертого американца показывали по телевизору.

22. Половина мужчин не моют руки после посещения туалета.

23. Если желтую канарейку кормить красным перцем, цвет ее перьев станет ярко-оранжевым.

24. Для точного поддержания баланса и аэродинамических свойств орел, при выпадении пера из одного крыла теряет такое же перо из другого крыла.

25. В 18 в. солдаты, воевавшие против армий Фридриха, принесли тараканов в Москву и в Петербург. До этого тараканов не было.

26. Чтобы расколоть орех, достаточно положить его в горячую воду на 48 часов.

27. Между плитами пирамиды Хеопса невозможно просунуть лезвие.

28. В Финляндии существует чемпионат по перетаскиванию жен. Победитель получает кол-во пива, эквивалентное весу супруги

29. Орлы спариваются в полете

30. Водители убивают больше оленей, чем охотники

31. Некоторые виды ленточных червей при отсутствии еды поедают сами себя. При этом они могут съесть до 95% своего тела

32. На Северном полюсе нет пингвинов, вопреки распространенному стереотипу.

33. Еще никто не смог приручить Африканского слона. Только Индийский слон поддается дрессировке.

34. Крыса может упасть с пятиэтажного здания без каких-либо повреждений.

35. Даже маленькая капля алкоголя, помещенная на скорпиона, сводит его с ума. Скорпион жалит себя до смерти

36. Самый распространенный язык – китайский. А второй по распространенности — испанский. Английскому же достается почетная бронза

37. Средняя продолжительность жизни японских женщин составляет 84 года; в то время как продолжительность жизни женщин в Ботсване составляет лишь 39 лет.

38. Однополые сексуальные отношения запрещены законом более чем в 70 странах. В девяти, включая Афганистан, Иран и Саудовскую Аравию, они караются смертью.

39. Более чем 70 процентов населения планеты никогда не слышали звонка телефона. В Африке только один из 40 человек имеет телефон.

1. Правдивые люди чаще будут отвечать на вопросы, держась прямо, с поднятой головой. Лжецы же зачастую изгибаются, скрещивают ноги и руки.

2. Говоря правду, мы сопровождаем свою речь жестикуляцией, которая ритмически ложится на наши слова и усиливает смысл — если, конечно, мы в него верим. В обратном случае мы держим жестикуляцию под контролем.

3. Лжецы часто переспрашивают собеседника и предваряют свои ответы вводными словами «по правде говоря», «честно говоря», предупреждает Экман. Насторожитесь, если на прямой вопрос вы получаете уклончивый ответ.

4. Согласно исследованию, проведенному американскими психологами, паузы между словами в лживом рассказе больше, чем в правдивом.

5. Говорящий правду использует множество лицевых мышц, а лжец улыбается одними губами — глаза не отражают его эмоций.

6. Перед тем как ответить на вопрос лжецы часто переспрашивают собеседника, делая вид, что не поняли вопроса или вообще его не расслышали. Делается это для того, чтобы оттянуть время и дать себе возможность придумать ответ. Поэтому если ваш собеседник переспрашивает вас подозрительно часто, задумайтесь, а так ли он честен с вами.