Блог

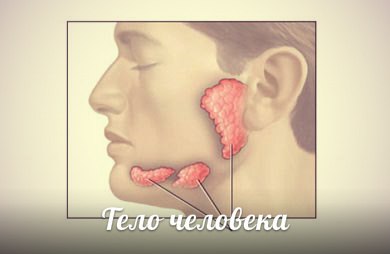

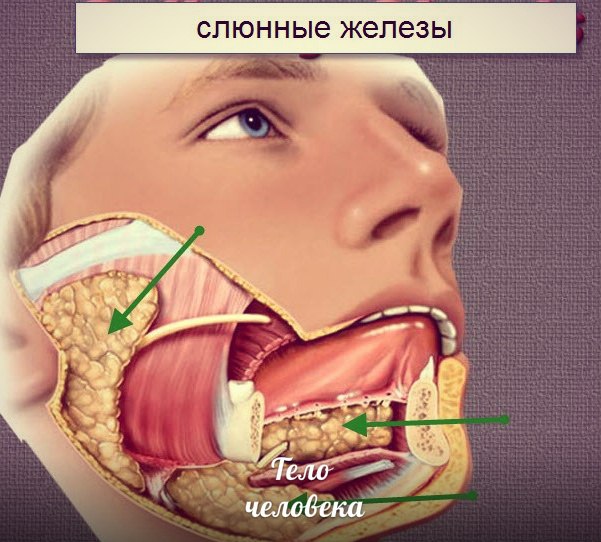

Слюна продуцируется тремя парами крупных слюнных желез и множеством мелких железок языка, слизистой оболочки неба и щек. Из желез по выводным протокам слюна поступает в полость рта. В зависимости от набора и интенсивности секреции разных гландулоцитов в железах они выделяют слюну разного состава. Околоушные и малые

железы боковых поверхностей языка, содержащие большое количество серозных клеток, секретируют жидкую слюну с высокой концентрацией хлоридов натрия и калия и высокой активностью амилазы.

Секрет поднижнечелюстной железы (смешанный) богат органическими веществами, в том числе муцином, содержит амилазу, но в меньшей концентрации, чем слюна околоушной железы. Слюна подъязычной железы (смешанная) еще более богата муцином, имеет выраженную щелочную реакцию, высокую фосфатазную активность. Секрет слизистых желез, расположенных в корне языка и неба, особенно вязок из-за высокой концентрации муцина. Здесь же есть и мелкие смешанные железы.

Из ацинусов желез секрет поступает в систему все укрупняющихся протоков, собирающихся в выводной проток, выносящий несколько измененную здесь (количество и состав) слюну в полость рта. Вне приема пищи у человека слюна выделяется для увлажнения полости рта в среднем со скоростью 0,24 мл/мин, при жевании — со скоростью 3—3,5 мл/мин в зависимости от вида пищи; при введении в рот лимонной кислоты (0,5 ммоль) — 7,4 мл/мин. За сутки выделяется 0,5—2,0 л слюны, около трети ее образуется околоушными железами.

Состав и свойства слюны. Смешанная слюна представляет собой вязкую, слегка опалесцирующую мутноватую жидкость с относительной плотностью 1,001—1,017, вязкостью 1,10—1,32 пуаза. Состав слюны зависит от скорости ее секреции и вида стимуляции саливации. Смешанная слюна имеет рН 5,8—7,4, рН слюны околоушных желез ниже (5,81), чем поднижнечелюстных (6,39). С увеличением скорости секреции рН слюны повышается до 7,8.

Состав слюны сложен и меняется в зависимости от свойств принимаемой пищи, вида стимулятора слюновыделения . Муцин склеивает пищевые частицы в пищевой комок, который, будучи покрыт слизью, легче проглатывается. Этому способствует также пенообразование. Слизь слюны выполняет и защитную функцию, покрывая нежную слизистую оболочку рта и пищевода. Слюна содержит несколько ферментов: α-амилазу, α-глюкозидазу.

Источник: Физиология человека

под редакцией В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько

Мне повезло вот в чем (может, и не повезло, может, это даже плохо): я мечтал всегда быть инженером, либо самолеты, либо аэростаты (дирижабли) делать. Отец – инженер, мне было где заразиться. Но в том городе, где я оканчивал школу, в Волгограде, есть планетарий. Город малокультурный, да после войны там вообще города не было, все сровняло. Но ГДР подарила Волгограду великолепный, лучший в мире по тем временам планетарий. Здание, оборудование…

Он и до сих пор лучший. Даже несмотря на то, что Московский открылся на Баррикадной, он продолжает быть лучшим. Великолепный замок. Все это потрясало в городе, где нет вообще никакой культуры: ни музеев, ни лекториев, – одни заводы. Естественно, планетарий притягивал. Астрономический кружок, ночные наблюдения в телескоп, потом — в Москву поступать. Оттуда же еще несколько человек поехало, и все стали астрономами. Заместитель директора ГАИШ – Сергий Ламзин – мой друг еще по школьной скамье и астрономическому кружку. Наличие одного этого странного места в городе, планетария, оказалось каким-то транспортом в науку. Не только моим: буквально один за другим ребята выпрыгивали в эту крайне редкую специальность.

О стандартном пути.

Среди моих коллег моя биография просто стандартная. Как большинство из них, я пришел в науку таким путем: в третьем классе увлекся фантастикой, случайно увидев потрепанную книжку Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Начал читать только потому, что на картинке там была подводная лодка. Так первые два года фантастика, вторые два года естественные науки стали интересовать. Фантастика продолжалась. Потом олимпиады начались, побеждать начал, и сразу возникло чувство, что ты можешь! Поступил в МГУ на астрономическое отделение физического факультета. Вот и все, биография закончилась. Я окончил университет, и работаю здесь уже около 35 лет.

О духе времени.

Астрономов в России сегодня, по-моему, около 600 человек. Во всем мире – около 12 тысяч. Учитывая, что половина из них работает в Америке, вторая половина – в Европе, немного — у нас. Всего 12 тысяч человек одной специальности. Редкая специальность, но в те годы это было естественно.

Я помню запуск первого спутника, хорошо помню полет Гагарина. Были годы, когда пропаганда только и говорила, что о наших успехах в космосе. Тянуло к этому. Тогда, в середине 1960-ых, очень много было астрономических клубов, планетариев, которые за время перестройки умерли. Много ребят увлеклись, это казалось романтичным. Судеб поломалось – масса. Потому что, даже поступив на астрономический факультет сюда или в Ленинграде, они вдруг понимали, что никакой романтики нет, что шесть лет надо долбить суровую математику, квантовую механику, статы и прочие вещи, от которых волосы дыбом, а к телескопу тебя и близко не подпускают! Ожидали романтики, а выяснилось – тяжелая работа. У нас и отсев был колоссальный. По 3, по 4 человека вылетало на сессиях из группы, потому что думали, будто астрономия сродни поэзии. Но из тех, кто остался, никто не поменял специальности. Даже после 90-го, когда очень тяжело было.

О загранице.

Если бы я блестяще говорил на английском, наверное, мне было бы интереснее писать на английском, читать лекции на английском, потому что там аудитория гораздо шире и публика более высокого уровня.

О советской системе рекрутинга.

Совершенно стандартные шаги вели и тех, кто в академики поднялся, и тех, кто, как я, остался на каком-то промежуточном уровне. Была эпоха. Такая эпоха, которая сюда приводила. Сейчас я понимаю, что это эпоха не романтизма, а, наоборот, очень напряженного противостояния. Там США, здесь СССР. И там, и тут понимают, что нужны ученые, инженеры, чтобы создавать новое мощное оружие. Как это делать, решал каждый по-своему. В СССР решили, что нужно выбирать со всех окрестностей, городков и сел, мальчишек и девчонок с мозгами, ориентированными на физику. Я помню, что меня стимулировала к астрономии телевизионная олимпиада. Мы с другом ее тогда выиграли, это было так… здорово! Книги были безумно дешевыми, теперь я это понимаю. Мне давали 10 копеек на пирожок и кисель, а я мог эти деньги сэкономить и купить хорошую книгу по физике или математике. Из школы бежал в магазин и почти каждый день покупал себе книжки. Некоторыми я и сейчас пользуюсь, 40 лет спустя. Тогда их издавали в ущерб, они никогда себя не окупали. Просто государство решило, что за эти деньги их купят. Купят – станут физиками, будут делать атомные бомбы.

Не знаю, правильно ли это было, но они выполнили свою задачу. Из моего поколения выбрали тех, кто сегодня реально делает науку. Теперь это не работает. Сегодня самые креативные ребята идут в какие-то другие отрасли. Еще и потому, что даже увлечься наукой очень дорого.

О Википедии.

Русская Википедия в области астрономии очень слаба. А вот англоязычная хорошо сделана, там я вношу правки, потому что вижу: ошибок мало, и их можно исправить. В нашей я ошибки даже не исправляю.

О научных кадрах.

«Сколково» – это яркий пример того, как сильно мы отстали от всех. Если мы хотим держаться по научным инновациям на уровне если не Штатов, то хотя бы Китая, надо вкладываться в это дело. Только лучше ли вкладываться в такие дорогостоящие проекты? Дешевле было бы по всякой периферии собирать людей, которые сделают новую технику. Мне кажется, это было бы эффективней. Отцы наших атомных бомб, академики Зельдович и Харитон, выросли вдали от Москвы. Но росли они в те годы, когда молодое советское правительство (я вообще-то не люблю советское правительство, как и любой интеллигентный человек) решило, что стране нужно новое поколение специалистов. И тогда стало очень много дешевых научных книг издаваться. Они у меня сохранились еще: 20-х, 30-х годов. И сработало. Несколько человек выросли высочайшего класса. А только несколько и нужно, чтобы создавать новую технику. Только несколько. Буквально несколько десятков человек создали всю нашу ракетную и ядерную технику. Обучать эффективнее, чем создать «сколковскую» кормушку и сказать: а теперь давайте все к нам, тут хорошо платят. А кому приезжать к вам, если все умные мальчики сидят по банкам, а остальные уехали за границу?

Мне кажется, судьба моего поколения – и предыдущего – показывает, что при малых затратах на какой-то стимулирующий эффект он оправдывает себя. Это лучше, чем потом взрослых людей пытаться привлечь большими деньгами. Ну да ладно.

Об интернете.

Раньше мы знали, что если не соберемся здесь, в Москве, мы не сможем заниматься нашей специальностью. Все было здесь, в Астрономическом институте. Теперь в любой заштатной деревне можно заниматься научными исследованиями. Во многом благодаря интернету. Все зависит только от тебя. Совершенно другая судьба у людей. Все изменилось. Быть может, начинай я сегодня, я бы уже в Москву не поехал. Я бы осел в каком-нибудь милом причерноморском городишке, где нет таких морозов.

О национальном вопросе.

Астрономы все связаны, у нас не просто коллектив в университете, у нас коллектив, разбросанный по всему миру. Я ощущаю более близкими мне людей, которые где-нибудь в Калифорнии занимаются интересными мне вещами (хотя я, может, их раз в жизни видел на конференции), чем дядю Васю в метро. Несколько книжек я сделал с людьми, которых никогда в жизни не видел. А книжки выходят хорошие.

Мне все равно, американский ли марсоход сейчас бродит по Марсу или наш, китайский ли спутник сейчас летает вокруг Луны. Национальность никакого значения не имеет. Ну, может, лично для меня. Когда-то у меня были коллеги, которые говорили: «Мы занимаемся наукой во славу страны! Для того, чтобы укрепить мощь государства». Я сначала не верил, но люди так и правда думали. «Мы патриоты, мы должны!» Я отвечал: «Да нет, я наукой занимаюсь потому, что я любознательный, мне это интересно, ни о каком государстве я и не думаю». И когда что-то делается в моей области, для меня не имеет значения, кто именно это сделал. Сейчас уже такая смесь… В астрономии еще какая особенность: хочешь ты или не хочешь, ты всегда для изучения объекта кооперируешься с кем-нибудь в Японии, Штатах, Австралии, с теми, кто примерно этим же занимаются. Говоришь: ты вот мою звезду понаблюдай, я твою понаблюдаю. Больше шансов, что у одного из нас будет хорошая погода. Абсолютно интернациональная наука, невозможно ей в одиночку заниматься. Если атомную бомбу можно было сделать, запершись в лаборатории, то астрономией нельзя заниматься в своем дворе. Слава богу, что так получается, что нужно кооперироваться со всем миром.

Даже если эта страна в тартарары провалится, вместе со мной в том числе (и когда-нибудь она провалится, судя по направлению движения), ну и что? Кроме этой страны еще столько стран, и для меня близки не те, у кого кожа белая и волосы русые, а те, кто примерно так же, как я, к жизни относятся. Любознательные, не обманывают друг друга, нормальные интеллигентные ученые. В этом смысле мир никуда не денется, и ничего не происходит от того, что у нас политический режим меняется. Очень интересно сейчас жить. В нашей профессии особенно. Да я думаю, и в любой другой.

О женщинах и астрологии.

Если религия хотя бы спасает кого-то от страха смерти, над всеми над нами он висит, то астрология вообще не понятно от чего спасает. Зачем люди тратят на нее свое время? Может быть, дает опору в будущем? Пусть это и не сбудется, но сегодня я думаю, что про завтра знаю все. Да, наверное, это такая дешевая психотерапия. Самая астрологически повернутая страна – это Индия, где колоссальное количество бедных людей и астрологической литературы. Наверное, есть какая-то потребность, раз она не исчезла. И видимо не исчезнет: всегда есть люди малообразованные.

У меня один знакомый был, доктор химических наук, лауреат государственной премии, хороший химик, настоящий. Состарился и занялся астрологией. Зачем?! «Посмотрите на меня. Еще пять лет назад ни одна женщина бы не обратила бы на меня внимание, а сейчас вокруг меня куча, толпа! Я стал им интересен». Чистая психология. Кому я интересен, если во мне нет изюминки? Астрология, может, — какая-то изюминка? Я написал несколько книжек и статей для тех, кто еще не определился, желая показать, что скрывается за словом «астрология». Вроде получилось. Мне казалось, что надо большую книгу об этом написать, собрал огромное количество материала, но понял, что мне это уже неинтересно. У нормальных людей интерес к астрологии уже прошел. А у меня прошел интерес к ее разоблачению.

О первых в космосе.

Мы очень рано поняли, что надо отделять официоз, пропаганду, связанную с космосом, от того, что реально делается. Несмотря на дикую цензуру, все-таки удавалось как-то увидеть, что на самом деле происходит. Все эти наши победы, Гагарин, Титов: ясно было, что это только для публики. Нас интересовали исследования Луны, Венеры, Марса, какие-то технические вещи. И тут никаких обвалов не произошло. Мы перестали быть первыми в космосе? Да мы там и не были первыми никогда на самом деле. Наши формальные рекорды держались на авантюризме, на засекреченности работ и личной храбрости пилотов. А космонавтика – это индикатор технического уровня страны и культуры производства. Если половина жителей в стране не знакома с теплыми туалетами, эта страна не может быть лидером в технике, особенно в такой, как космонавтика.

Воспоминания о прошедших событиях могут искажаться, подстраиваясь под чужое мнение. Нейрологические основы этого явления, называемого «конформизмом памяти», до сих пор не были известны. Наблюдая при помощи ФМРТ за работой мозга людей, столкнувшихся с несоответствием их собственных воспоминаний мнению других, нейробиологи обнаружили, что в переделке воспоминаний участвуют гиппокамп и миндалина. По активности гиппокампа можно определить, действительно ли произошла «перезапись» воспоминания или человек присоединился к мнению большинства лишь на словах.

Не всё, что мы помним, было на самом деле. Результаты множества экспериментов показывают, что наши воспоминания о пережитых событиях могут искажаться под влиянием последующего опыта. Особенно сильной властью над памятью людей обладает общественное мнение. Как бы хорошо ни помнил человек какое-то событие, если окружающие уверены, что всё было иначе, он с большой вероятностью проявит «конформизм», то есть присоединится к мнению большинства.

Возможны два варианта конформизма. Человек может согласиться с большинством лишь на словах, тайно оставаясь при своем мнении. Это называют «публичным конформизмом». Исходное воспоминание при этом не меняется, что можно проверить экспериментально — например, повторив тестирование спустя какое-то время, на этот раз без социального давления.

Однако во многих случаях человек начинает искренне верить в измененную версию событий, навязанную ему другими людьми. Теперь он будет настаивать на ней даже без всякого давления со стороны окружающих, считая свое искаженное знание подлинным. Фактически это означает, что исходное воспоминание стирается и заменяется новым. Несмотря на долгую историю изучения, нейрологический базис «конформизма памяти» до сих пор оставался неизвестным.

Нейробиологи из Великобритании и Израиля решили выяснить, какие участки мозга задействованы в искажении воспоминаний под воздействием чужого мнения. В эксперименте приняли участие 30 добровольцев. Их разделили на группы по 5 человек и каждой группе показали 40-минутный документальный фильм про то, как полиция ловит незаконных иммигрантов. Участникам объяснили, что целью эксперимента является изучение памяти, что им потом будут задавать вопросы по фильму, и попросили не обсуждать друг с другом его содержание.

Спустя три дня все участники прошли первый тест, состоявший из 400 вопросов. Для каждого вопроса было предложено два варианта ответа — верный и неверный. Испытуемый должен был выбрать один из вариантов и указать, насколько он уверен в его правильности. Участники ответили правильно в среднем на 69% вопросов. Для тех случаев, когда испытуемые сообщили о средней или высокой степени уверенности, вероятность правильного ответа составляла 80%.

Еще через четыре дня провели второй тест. На этот раз испытуемого помещали в сканер для ФМРТ и следили за работой мозга. Вопросы были те же самые, но теперь испытуемыми пытались манипулировать при помощи сфабрикованного «общественного мнения». Участникам сказали, что в некоторых случаях им будут показывать, как ответили на этот вопрос другие и что эту информацию можно использовать для ориентира, но окончательное решение все-таки нужно принимать на основе собственных воспоминаний.

Вопросы были поделены на три группы:

1) «Манипуляция». 80 вопросов из числа тех, на которые человек ответил правильно и уверенно во время первого теста, сопровождались ложной информацией о мнении других людей. Испытуемому сначала в течение 2,5 секунд показывали вопрос с двумя вариантами ответа и фотографии четырех людей, которые смотрели фильм вместе с ним. После этого 2 секунды демонстрировался пустой экран, а потом — предыдущее изображение, на котором рядом с каждой фотографией помещались сфабрикованные «ответы». Все они были неверными. Через 2,5 секунды испытуемый получал возможность сделать свой выбор.

2) «Отсутствие манипуляции». 25 вопросов из той же категории (на которые при первом тестировании испытуемый ответил правильно и уверенно) сопровождались вместо чужих мнений крестиками.

3) «Повышение доверия». Чтобы испытуемые не заподозрили, что чужие ответы сфабрикованы, все остальные вопросы сопровождались либо правильными ответами других людей, либо комбинациями правильных и неправильных ответов.

Манипуляция оказалась весьма действенной: в 68,3% случаев испытуемые под влиянием сфабрикованного «мнения большинства» проявили конформизм, то есть дали неверные ответы на те вопросы, на которые они при первом тестировании ответили правильно. Это нельзя объяснить забыванием, потому что в ситуации «отсутствие манипуляции» неверные ответы были даны лишь в 15,5% случаев.

Третий тест проводился через неделю после второго. Его целью было отделить случаи «публичного конформизма» от подлинного изменения воспоминаний. Людям опять задавали те же вопросы, но на этот раз без всяких манипуляций. Более того, перед тестированием им сообщили, что все «ответы» других людей, показанные в прошлый раз, на самом деле были случайным образом сгенерированы на компьютере.

В 59,2% случаев испытуемые после снятия социального давления вернулись к своему исходному, правильному мнению, то есть ошибка оказалась преходящей, а конформизм — «публичным». В остальных случаях (40,2%) они сохранили искаженное представление о содержании фильма (устойчивая ошибка, позволяющая предполагать подлинный конформизм памяти, то есть замену воспоминаний).

После этого авторы обратились к записям работы мозга испытуемых, полученным во время второго тестирования. Метод ФМРТ регистрирует приток артериальной крови к тем участкам мозга, которые в данный момент активно работают и поэтому испытывают потребность в кислороде. Это позволяет оценить степень активности разных участков мозга. Сравнивалась работа мозга в следующих четырех ситуациях:

1) Нон-комформизм (те случаи, когда испытуемый дал правильный ответ вопреки мнению других).

2) Публичный конформизм (преходящая ошибка, когда испытуемый в ответ на манипуляцию дал неверный ответ во втором тесте, но вернулся к правильному ответу в третьем).

3) Устойчивая ошибка, указывающая на изменение воспоминаний.

4) Контроль (отсутствие манипуляции).

Исследователей интересовал процесс замены воспоминаний, поэтому они искали в первую очередь участки мозга, демонстрирующие необычную активность в ситуации 3 по сравнению с остальными ситуациями. Такие участки нашлись: ими оказались гиппокамп, извилина гиппокампа (parahippocampal gyrus) и миндалина. Все эти участки в ситуации 3 работали активнее, чем в ситуациях 1 и 2, причем в последних двух случаях их активность была одинаково низкой.

Гиппокамп играет ключевую роль в «консолидации памяти», то есть в формировании долговременных воспоминаний. Поэтому логично предположить, что активная работа гиппокампа в ситуации 3 непосредственно связана с «переписыванием» воспоминаний под влиянием чужого мнения.

Миндалина выполняет множество функций, так или иначе связанных с эмоциональной сферой и социальными отношениями. Она участвует и в закреплении эмоционально-окрашенных воспоминаний. Поэтому ее участие в подмене воспоминаний тоже выглядит вполне естественно.

Впрочем, дополнительный эксперимент, проведенный авторами, показал, что активность миндалины не является обязательным условием формирования ложных воспоминаний. Этот эксперимент отличался от основного только тем, что ошибочные ответы, с которыми испытуемого знакомили во время второго теста, выдавались не за мнения других людей, а за результаты работы четырех компьютерных алгоритмов, якобы умеющих анализировать содержание фильмов. Эта манипуляция тоже вызвала «конформизм», хотя и в меньшем проценте случаев, чем в основном эксперименте (45,3% ошибочных ответов в ситуации «манипуляция» во втором тесте; третий тест показал, что 61% этих ошибок были «преходящими»).

В дополнительном эксперименте, как и в основном, при изменении воспоминаний наблюдалась повышенная активность гиппокампа. Что касается миндалины, то ее активность не отличалась от базовой (то есть той, что наблюдалась в контрольной ситуации 4). Это позволяет предположить, что работа гиппокампа необходима для формирования ложных воспоминаний, тогда как работа миндалины, по-видимому, может дополнительно усиливать этот процесс, если ситуация связана с социальными взаимоотношениями (еще один дополнительный эксперимент показал, что активность миндалины в ситуации 3 не может быть объяснена повышенным эмоциональным возбуждением).

Авторы также выявили четыре участка лобных долей, активность которых была низкой при отсутствии манипуляции, средней в ситуациях 2 и 3 и максимальной в ситуации 1 (когда человек не согласился с общим мнением и проявил «нон-комформизм»). Эти участки, судя по всему, не связаны с формированием воспоминаний. В их задачи входит разрешение конфликтов (в данном случае речь идет о конфликте между собственным воспоминанием и чужим мнением).

Таким образом, авторам удалось продемонстрировать роль гиппокампа и миндалины в формировании ложных воспоминаний под влиянием чужого мнения. Тем самым давно известный и хорошо изученный психологический феномен — «конформизм памяти» — впервые удалось привязать к конкретным отделам мозга. Пожалуй, самый нетривиальный вывод состоит в том, что авторы научились по томограммам отличать «публичный конформизм», то есть поверхностное, показное согласие с мнением большинства, от подлинного, глубокого переубеждения, сопровождающегося переделкой воспоминаний. Похоже на то, что человека, искренне уверовавшего в ложное чужое мнение, можно отличить от «притворщика», наблюдая за работой его гиппокампа.

— Александр Марков

Эффект Холла — явление возникновения поперечной разности потенциалов (называемой также холловским напряжением) при помещении проводника с постоянным током в магнитное поле. Открыт Эдвином Холлом в 1879 году в тонких пластинках золота.

В простейшем рассмотрении эффект Холла выглядит следующим образом. Пусть через проводящий брусок в слабом магнитном поле B течёт электрический ток под действием напряжённости E. Магнитное поле будет отклонять носители заряда к одной из граней бруса от их движения вдоль или против электрического поля. При этом критерием малости будет служить условие, что при этом носители заряда не начнут двигаться по циклоиде.

Эффект Холла

1. Электроны

2. Зонд

3. Магниты

4. Магнитное поле

5. Источник тока

Эдвард Деминг — всемирно известный ученый, автор многочисленных работ в области управления качеством, в том числе знаменитой книги

«Выход из кризиса», глава независимой консультативной фирмы, основанной в 1946г.

Получив высшее образование в университете штата Вайоминг, Э.Деминг в 28 лет стал доктором физико-математических наук, окончив аспирантуру в Йельском университете. Впоследствии он прослушал курс лекций по теории математической статистики в Лондонском университете, который читал известный ученый Р.Фишер.

В 30-е годы, работая в научно-исследовательской лаборатории министерства сельского хозяйства США, Э.Деминг стал активным разработчиком методов статистического контроля качества. Развивая подход, предложенный известным американским статистиком У.Шухартом для регулирования процессов производства, Деминг распространил применение этих методов на сферу обслуживания, деятельность административных органов. Работу в государственных учреждениях Э.Деминг совмещал с активной педагогической деятельностью, возглавляя кафедру математической статистики в Институте при министерстве сельского хозяйства США с 1933 по 1953 гг., читая лекции в других высших учебных заведениях.

При непосредственном содействии доктора Э.Деминга в годы второй мировой войны министерство образования США организовало во многих университетах США 8-дневные курсы интенсивного обучения методам статистического контроля сотрудников компаний-подрядчиков министерства обороны США.

Доктор Э.Деминг является одним из основателей Американского Общества по Контролю Качества, созданного в 1946 г., ему присуждена одна из самых престижных наград, учрежденных этим Обществом — медаль им. У.Шухарта.

Доктора Э.Деминга заслуженно считают одним из создателей Японского «чуда», основоположником процесса возрождения японской экономики в послевоенные годы, с его именем связано явление, которое другой известный американский ученый, также немало способствовавший этому процессу, доктор Дж.Джуран назвал «революцией в качестве».

Посетив впервые Японию в 1946 г. по заданию научно-экономического отдела министерства обороны США, Э.Деминг при содействии Японского Союза Ученых и Инженеров — ЯСУИ (основан в 1946 г. группой из 7 человек). Японской Ассоциации Высших Управляющих фирм выступил с циклом лекций по методам статистического контроля качества сначала перед группой специалистов, а затем перед аудиторией из 45 человек -высших руководителей японских компаний. Их заслуга состоит в том, что необходимость изучения и внедрения методов статистического контроля была моментально осознана. В Японии был организован процесс массированного обучения управляющих всех уровней, научно-технического персонала, рядовых рабочих и служащих компаний этим методам, что явилось исходным моментом «революции в качестве». С тех пор Э.Деминга регулярно приглашали для чтения лекций и консультаций, а широкое внедрение методов статистического контроля в практику деятельности фирм принесло плоды в виде существенного повышения качества продукции, эффективности производства, что и обусловило лидерство Японии в области конкурентоспособности на мировых рынках.

В знак признания заслуг Э.Деминг в 1951 г. в Японии была учреждена весьма престижная награда его имени, присуждаемая с тех пор ежегодно компаниям за выдающиеся успехи в деле повышения качества и отдельным лицам за существенный вклад в теорию и практику управления качеством. Награда выдается в виде диплома и серебряной медали с профилем доктора Э.Деминга. Торжественная церемония вручения награды транслируется по национальному телевидению. .

Доктор Э.Деминг является консультантом крупнейших компаний в США и Японии, среди которых корпорации «Дженерал Моторс», «Форд», «Нашуа» и другие, добившиеся существенных результатов в повышении качества продукции и эффективности производства.

Доктор Э.Деминг является обладателем многочисленных почетных званий, ему присуждена национальная медаль США в области технологии, его имя высечено в «Зале славы» за достижения в области науки и техники. В. 1960 г. доктор Э.Деминг награжден орденом Благодатного Сокровища 2-й степени. Это один из высших орденов Японии, вручаемый от имени императора.

Он является почетным профессором Нью-Йоркского университета, где читает лекции на протяжении 30 лет, ежегодно проводит более двадцати 4-дневных семинаров на темы: «Качество, Эффективность и Конкурентоспособность», «Методы управления, нацеленные на повышение качества и эффективности».

Доктор Э.Деминг является автором своего варианта теории управления качеством, в которой статистические методы — лишь инструмент, а главное — философия нравственности, основанная на уважении к работнику как к личности, вовлеченность в процесс решения текущих проблем всех сотрудников компании, создание психологической атмосферы, искореняющей страх и создающей почву для раскрытия творческого потенциала человека.

Сергей Николенко, сотрудник лаборатории вычислительной биологии Санкт-Петербургского Академического Университета, в серии статей говорит о некоторых задачах биоинформатики, связанных со сборкой и анализом геномов, делая акцент на математической, комбинаторной постановке задачи. В данном вводном тексте речь идет о том, как выглядят входные данные для сборки геномов и как их получают.

Как выглядит молекула ДНК?

Начнем с того, как выглядит молекула ДНК. Молекулы полимеров характеризуются первичной структурой, под которой понимается просто состав молекулы (в данном случае – последовательность букв A, C, G и T, которые и составляют геном), вторичной структурой, т.е. тем, какие именно химические связи устанавливаются между этими компонентами и какие в результате получаются базовые пространственные структуры (в данном случае – двойная спираль), и третичной структурой, т.е. тем, как вторичная структура «уложена» в пространстве. Вторичная структура ДНК представляет собой двойную спираль, состоящую

из четырёх разных нуклеотидов. Нуклеотиды обозначаются по содержащимся в них азотистым основаниям: аденину (A), цитозину (C), гуанину (G) и тимину (T) (есть ещё урацил, который в РНК заменяет тимин), и в дальнейшем мы всегда будем пользоваться этими буквами. В двойной спирали эти аминокислоты связаны друг с другом водородными связями, и связь устанавливается по принципу комплементарности: если в одной нити ДНК стоит A, то в комплементарной нити будет T; а если в одной нити C, то в другой будет G. Именно это позволяет относительно просто проводить репликацию (копирование) ДНК, например, при делении клетки: для этого достаточно просто разорвать водородные связи, разделив двойную спираль на нити, после чего парная нить для каждого «потомка» автоматически соберётся правильно. Важно понять, что ДНК – это две копии одного и того же «текста» из четырёх «букв»; «буквы» в копиях не идентичны, но однозначно соответствуют друг другу. Например:

ATGCAGAACAGACGATCAGCGACACTTTA

TACGTCTTGTCTGCTAGTCGCTGTGAAAT

Было бы, конечно, удобно, если бы нам удалось аккуратно «вытянуть» одну нить ДНК и спокойно, нуклеотид за нуклеотидом, «прочесть» эту нить от начала до конца. При таком идеальном методе секвенирования (чтения ДНК) никаких хитрых алгоритмов не понадобилось бы. К сожалению, на данном этапе такое невозможно, и приходится довольствоваться результатами того секвенирования, которое есть.

Что такое секвенирование?

Секвенирование (sequencing) – это общее название методов, которые позволяют установить последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК. В настоящее время нет ни одного метода секвенирования, который бы работал для молекулы ДНК целиком; все они устроены так: сначала готовится большое число небольших участков ДНК (клонируется молекула ДНК многократно и «разрезается» её в случайных местах), а потом читается каждый участок по отдельности.

Клонирование происходит либо просто выращиванием клеток в чашке Петри, либо (в случаях, когда это было бы слишком медленно или по каким-то причинам не получилось бы) при помощи так называемой полимеразной цепной реакции. В кратком и неточном изложении работает она примерно так: сначала ДНК денатурируют, т.е. разрушают водородные связи, получая отдельные нити. Затем к ДНК присоединяют так называемые праймеры; это короткие участки ДНК, к которым может присоединиться ДНК-полимераза – соединение, которое, собственно, и занимается копированием (репликацией) нити ДНК. На следующем этапе полимераза копирует ДНК, после чего процесс можно повторять: после новой денатурации отдельных нитей будет уже вдвое больше, на третьем цикле – вчетверо, и так далее.

Все эти эффекты достигаются в основном с помощью изменений температуры смеси из ДНК, праймеров и полимеразы; для наших целей важно, что это достаточно точный процесс, и ошибки в нём редки, а на выходе получается большое число копий участков одной и той же ДНК. Разные методы секвенирования отличаются друг от друга не методами клонирования, а тем, как потом прочесть получившийся «суп» из многочисленных копий одной и той же ДНК.

Секвенирование по Сэнгеру

Первым методом секвенирования, который учёные сумели применить для обработки целых геномов (в том числе генома человека), стало секвенирование по Сэнгеру (Sanger sequencing). Смысл таков: участок ДНК клонируется, после чего полученная смесь делится на четыре части. Каждая часть помещается в активную среду, где присутствуют:

(1) ДНК-полимераза, которая, как мы уже выяснили, занимается репликацией,

(2) праймеры, необходимые для начала процесса репликации,

(3) смесь всех четырёх нуклеотидов, которые будут служить «кирпичиками» для строительства новых копий ДНК,

(4) и, главное, специальные вариации одного из нуклеотидов (ровно один вид нуклеотидов для каждой части), которые прекращают дальнейшее копирование молекулы ДНК.

Собственно, процесс практически идентичен клонированию ДНК, с которым мы встретились в предыдущем разделе. Разница только в том, что теперь в один из нуклеотидов подмешаны «ложные» нуклеотиды; они могут образовать точно такую же водородную связь, но не могут продолжить свою нить дальше.

В результате в каждой части образуется большое число копий префиксов исследуемого участка ДНК, которые имеют разную длину, но всегда заканчиваются на одну и ту же букву – в зависимости от того, когда повезёт взять в процесс клонирования «ложный» нуклеотид. Например, в пробирке, где все последовательности заканчиваются на Т, из нашего примера выше получилась бы смесь из следующих префиксов:

ATGCAGAACAGACGATCAGCGACACTTTA (образец)

AT

ATGCAGAACAGACGAT

ATGCAGAACAGACGATCAGCGACACT

ATGCAGAACAGACGATCAGCGACACTT

ATGCAGAACAGACGATCAGCGACACTTT

Как теперь, получив такую смесь, «прочесть» геномную последовательность? Заметим, что в сумме в четырёх пробирках мы получили все возможные префиксы интересующего нас участка. Это значит, что если мы сможем просто измерить длину каждого префикса (точнее говоря, даже не измерить, а просто упорядочить, узнав, кто из них длиннее), то мы сможем узнать и последовательность тоже. Предположим, что мы увидели, что в пробирках лежат префиксы вот такой длины (по порядку, от самого лёгкого 1 до самого тяжёлого 10):A C G T

1, 5, 7, 8, 10 4, 9 3, 6 2

Очевидно, что эта последовательность начинается с А (т.к. самый лёгкий префикс, из одной буквы, заканчивается на A); дальше идёт C, дальше опять A, и так далее. В результате можно прочесть исходный участок: ATGCAGAACA.

А чтобы измерить длину, можно, например, измерить массу всех префиксов во всех пробирках. Чтобы измерить массу, можно, например (разные секвенаторы использовали разные процедуры, но суть от этого не меняется), ионизировать эти молекулы и отправить их наперегонки к заряженному электроду в специальном геле, который создаст трение и замедлит продвижение молекул – этот метод называется электрофорезом. При одинаковом заряде более тяжёлые молекулы будут двигаться медленнее, и в результате получится примерно такая картинка. Видно, что (в идеальном случае) можно просто прочесть последовательность нуклеотидов от самого лёгкого префикса (т.е. префикса из одной буквы) к самому тяжёлому.

Результаты и ошибки сэнгеровского секвенирования

На выходе из сэнгеровского секвенатора получаются короткие участки ДНК, так называемые риды (reads). Для биоинформатики принципиальны две вещи: во-первых, какой длины получаются риды, во-вторых, какие в них могут быть ошибки и как часто (разумеется, на свете нет ничего идеального).

Сэнгеровские риды по этим критериям очень хороши: получаются риды длиной около тысячи нуклеотидов, причём качество начинает заметно падать только после 700-800 нуклеотидов. Сам процесс секвенирования по Сэнгеру, с которым мы познакомились в предыдущем разделе, предопределяет и эффект падения качества (труднее отличить молекулу массой 700 от молекулы массой 701, чем массу 5 от массы 6), и другой неприятный эффект – если в геноме встречается длинная последовательность из одной и той же буквы (…AAAAAAAA…), трудно бывает точно определить, какой она длины – все промежуточные массы попадут в одну и ту же пробирку, некоторые из них могут не встретиться, некоторые — слиться друг с другом и т.д. Но всё же сэнгеровское секвенирование даёт отличные результаты с достаточно длинными ридами, которые потом относительно легко собирать. О том, как это делается, мы будем говорить в последующих текстах.

Именно при помощи сэнгеровского секвенирования был впервые расшифрован геном человека. Секвенирование по Сэнгеру применяется и сегодня, но его всё активнее вытесняют другие методы, и применяется оно всё реже. Кому же и почему оно уступило свои позиции?

Секвенаторы второго поколения: Illumina

Современные секвенаторы – это так называемые секвенаторы второго поколения (SGS, second generation sequencing). В них участки ДНК по-прежнему многократно клонируются, но процесс чтения устроен не так, как у Сэнгера. Существует много разных методов, отличающихся довольно существенно, поэтому мы рассмотрим только один из них, один из самых популярных на сегодня – секвенирование по методу Solexa (ныне Illumina; в смене названия не нужно искать глубокий смысл, просто одна компания купила другую).

Процесс секвенирования Illumina проиллюстрирован на рисунке; кроме того, можно посмотреть один из нескольких существующих видеороликов с анимацией этого процесса – в данном случае, действительно, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть текст. Однако краткие комментарии тоже пригодятся; вот как происходит процесс секвенирования по методу Illumina.

(1) Копии ДНК разрезаются в случайных местах на большое число небольших участков.

(2) К каждому участку с двух сторон добавляют специальные адаптеры – заранее известные небольшие последовательности нуклеотидов.

(3) Затем полученная смесь помещается на специально подготовленную подложку, из которой в виде решётки «растут» участки ДНК, комплементарные адаптерам. Таким образом, они способны «привязать» снабжённые адаптерами участки ДНК к этим местам. Кроме того, адаптеры также содержат праймеры, участки, к которым может присоединиться ДНК-полимераза, которая осуществляет репликацию ДНК.

(4) На шаге 3 разные участки ДНК случайным образом «присасываются» к разным местам в решётке. Теперь мы многократно клонируем каждый участок вокруг своего места, получая тем самым целые «кластеры». Этот процесс известен как bridge amplification, потому что ДНК привязывается к подложке сразу двумя концами; о том, что это означает для биоинформатики, мы поговорим в следующем разделе.

(5) Участки ДНК денатурируют (разрушают водородные связи) – в результате из узлов решётки на подложке «растут» разные участки ДНК, состоящие из одной нити.

(6) Подложка помещается в раствор, содержащий ДНК-полимеразу и специально помеченные нуклеотиды, которые сразу же заканчивают процесс репликации (если помните, в сэнгеровском секвенировании такие тоже применялись). Они присоединяются к ДНК, по одному к каждому участку. Соответственно, к каждому участку присоединяется та «буква», с комплементарной к которой он начинается.

(7) Затем «лишние» нуклеотиды смывают, а метки оставшихся считывают; в технологии Illumina это флуоресцентные метки, которые можно заставить светиться разным цветом и сфотографировать. Именно на этом шаге мы и узнаём, с какой буквы начинается каждый «кластер участков» ДНК.

(8) После этого с уже связанных нуклеотидов химически «срезается» радикал, который мешал дальнейшей надстройке молекулы ДНК. Теперь можно вернуться на шаг 6 и повторить процесс, читая на втором цикле вторые буквы в каждой последовательности, и так далее.

В результате на каждом цикле мы прочитываем одновременно очень большое число нуклеотидов из разных последовательностей. Но за это приходится платить тем, что участки ДНК, которые мы можем прочесть, оказываются гораздо

Вода в прямом смысле является источником жизни, составляя 80 процентов нашего организма (у младенцев — 90%), поэтому к ее качеству должны применяться самые строгие требования.

К сожалению, та вода, которая поступает в наши дома через систему водопровода, содержит не только свои полезные свойства, но и имеет в своем составе элементы хлора, различные тяжелые соединения и вредные примеси, с которыми даже современные фильтры не всегда справляются. Да и подземные родниковые воды, по мнению специалистов, в теперешних условиях загрязнения почв не гарантируют той кристальной чистоты, которой они славились.

Одним из основных способов обеззараживания и улучшения качества потребляемой воды было и остается ее кипячение, при котором убиваются множественные бактерии, снижается содержание хлора, вода становится мягче. Но…. Многочисленные исследования кипяченой воды показали, что тяжелые металлы не исчезают при таком способе обработки воды, а некоторые частицы хлора могут вступать в контакт с другими элементами и превращаться в очень вредные вещества.

Если же одну и ту же воду кипятить по несколько раз, что часто практикуется особенно в офисах и на предприятиях в обеденное время, то концентрация таких опасных для организма соединений увеличивается с каждым разом, а доля полезных соединений кислорода уменьшается до минимума. Иначе говоря, вода из «живой» и полезной (даже относительно) превращается в «мертвую» и вредную.

1. Итак, все в этом мире шло своим ходом — за исключением всего остального, что решительно шло наперекосяк.

2. По идее, любой брак можно сделать счастливым — отруби молодоженам головы, как только они на венчании скажут «да», и всего делов.

3. Не всякое имя клеится к человеку. Имя должно быть таким, чтобы в нем было удобно мыть полы.

4. Никто не любит сидеть по уши в дерьме, а цветы — тем более, вот и растут.

5. Жизненно важный ингредиент успеха — это не знать, что задуманное вами невозможно выполнить.

6. Котам следует давать короткие имена, которые не стыдно выкрикивать по ночам на всю округу.

7. В жизни всегда есть место подвигу. Главное — держаться от этого места подальше.

8. Люди — интересные существа. В мире, полном чудес, им удалось придумать скуку.

9. Всегда помни, что толпа, рукоплещущая твоей коронации — та же толпа, которая будет рукоплескать твоему обезглавливанию. Люди любят шоу.

10. Ненависть — это любовь, повернувшаяся спиной.

11. Грех — это когда относишься к людям как к вещам.

12. Доверчивость — точка зрения на мир, вселенную и место в ней человека, разделяемая только наивными людьми, а также наиболее способными и передовыми математиками и физиками.

13. Глупо надеяться совершить что-то глобальное, например, установить мир во всем мире, устроить счастье для всех, но каждый может сделать какое-нибудь маленькое дело, благодаря которому мир станет хоть чуточку лучше. К примеру, застрелить кого-нибудь.

13. Ужасно, когда находишь в своей голове интересные вещи и не знаешь, что они там делают.

14. Дела человеческие становятся намного яснее, если четко понимать, что причина великих триумфов и трагедий истории не в том, что люди по природе своей добры или злы, но в том, что по природе своей они — люди.

15. Человек, которого можно купить, как правило, ничего не стоит.

16. Только сами люди могут построить себе лучший мир. Иначе получается клетка.

17. Каждая работа выглядит интересной — пока ей не займешься.

18. Люди согласны ждать спасения довольно долго, но предпочитают обедать в срок.

19. Люди, которые ни в ком не нуждаются, нуждаются в том, чтобы люди вокруг видели, что они абсолютно ни в ком не нуждаются.

20. Если бы кошки были похожи на жаб, мы бы очень быстро поняли, какими мерзкими, жестокими существами они на самом деле являются.

Стиль. Вот что люди помнят.

21. В общем, у нас большой опыт отсутствия опыта.

22. Когда делаешь шаг с обрыва, жизнь моментально принимает очень четкое направление.

23. Иногда человек смеется, потому что в душе больше нет места для слез.

24. Из трусов получаются гораздо лучшие стратеги.

25. Есть смерть и есть налоги, только налоги гораздо хуже, потому что смерть случается один раз в жизни, а налоги — каждый год.

26. Нормальный семейный человек, который каждый день ходит на работу и ответственно относится к своим обязанностям, мало чем отличается от самого чокнутого психопата.

27. Что же это за жизнь, когда приходится постоянно плыть, чтобы остаться на одном месте.

28. Если игнорировать правила, то люди в половине случаев без лишнего шума переписывают их так, чтобы вас они не касались.

29. Иногда приходится творить добро, чтобы наказать человека.

30. Только твёрдо стоящий на ногах человек способен строить прочные воздушные замки.

31. Нет ничего более ужасного, чем человек, который собирается оказать миру услугу.

32. Ненормальное всегда становится нормой — главное, дать ему немножко времени.

33. Действительно важные вещи никогда не записываются, потому что о самом важном люди всегда помнят и не забывают.

34. Хаос всегда побеждает порядок, поскольку лучше организован.

35. Быть хронически честным — все равно что участвовать в велосипедной гонке в кальсонах из наждачной бумаги.

36. Слова и впрямь обладают великой силой. В частности, они умеют слетать с языка до того, как говорящий успеет заткнуть себе рот.

37. Можно сколько угодно носиться по свету и посещать всякие города, но главное — отправиться потом туда, где у тебя будет возможность вспомнить ту кучу вещей, которые ты повидал. Ты нигде не побываешь по-настоящему, пока не вернешься домой.

38. Тот, кто создавал людей, кем бы он ни был, допустил в своих разработках одну большую ошибку. Люди так и норовят встать на колени.

39. Иногда единственное, что ты можешь сделать для людей — это поприсутствовать.

40. Брачный союз заключается между двумя людьми, которые всегда готовы поклясться, что храпит исключительно другой член союза.

41. Будь осторожен в своих желаниях, ведь неизвестно, кто может их услышать. Или что.

42. Порой сижу здесь, совершенно обалдевший, и думаю про себя: «Вообще-то твоя работа — сидеть здесь и писать следующую книгу. А менять мир — это дело других…», а потом я прихожу в себя с восклицанием: «А вот и нет!»…

Если набрать в Яндексе слова: «в Белоруссии…», поисковик тут же подскажет варианты продолжения: «лиса выстрелила в охотника из ружья», «поймали русалку», «нашли чупакабру», «белка ездит в такси», «бобер загрыз мужчину», «есть свой Хогвартс», «нельзя хлопать в ладоши». С появлением БелАЗ-75710 чудес в стране вечного Лукашенко только прибавится — встречаем чемпиона мира по грузоподъемности в классе «карьерные самосвалы» (но не хлопаем — запрещено же).

1. Зурабу и не снилось

Наконец-то мы нашли машину, достойную размаха Зураба Церетели. Этот двухместный автомобиль не затеряется на фоне работ маэстро (довольно сложно затеряться, когда ты высотой 8,1 метра, шириной 9,8 метра и длиной 20,5 метра). Более того, БелАЗ-75710 сможет даже отвезти очередное монументальное творение скульптора заказчику.

2. Занесла нелегкая

Первый карьерный самосвал появился в 1931 году: от обычных грузовиков его отличали лучшая проходимость, кузов-ковш с защитным козырьком над кабиной водителя и, конечно же, большая грузоподъемность. За прошедшие с тех пор годы сформировался отдельный мир этих машин, где за лидерство борются Caterpillar, Liebherr, Terex, Euclid, Hitachi, Komatsu и БелАЗ. 22 января 2014 года новый белорусский гигант обошел всех конкурентов по самому главному показателю. Ему покорился вес в 503 тонны и 505 кг, что сразу на 140 тонн превосходит достижения прошлых лидеров — Liebherr T 282B, Caterpillar 797F и Bucyrus MT6300AC.

3. Про груз

По словам Александра Егорова (генерального конструктора БелАЗа), создание 75710-го началось с колес — было подсчитано, какой вес смогут выдержать самые большие шины в мире, если на каждую ось поставить по 4 колеса. А теперь подсчитай сам: каждая из покрышек Bridgestone Titan готова принять на себя 101,6 тонны груза, умножаем на 8 и получаем — 812,8 тонн. Теперь осталось вычесть вес пустого самосвала (360 тонн) и получить в остатке те 450 тонн, на перевозку которых он рассчитан (еще 2,8 тонны — про запас). Также в данный момент ты узнал, что рекордные 503,5 тонны грузовик взял на борт, заметно превысив и свои собственные, и «колесные» возможности.

4. Шины машины

Каждая шина этого самосвала весит примерно 5300 кг, 900 из которых приходится на металлические составляющие. Размерность Bridgestone Titan — 59/80R63 (это чуть более 4 метров в высоту). Цена одной покрышки — $42 500.

5. Ответил: «Есть!»

5600 литров — это суммарный объем двух бензобаков этой машины, причем на рабочую смену их хватит впритык. Расход топлива — 1300 литров на 100 км, так что перевозка руды из карьера потребует в буквальном смысле мощных вливаний: «полный бак» простому смертному на заправке обошелся бы в 203 280 рублей. Прибавь к этому 890 литров охлаждающей жидкости и 538 литров моторного масла и поймешь, насколько ничтожны аппетиты твоего собственного автомобиля.

6. Польза выхлопа

Пока «зеленые» седеют, читая о том, сколько топлива расходует БелАЗ-75710, мы можем хладнокровно оценить, как хорошо решена проблема отвода отработанных газов — часть выхлопа подается в кузов для обогрева груза, чтобы руда не смерзалась даже в суровых условиях севера.

7. С места — в карьер

Максимальная скорость БелАЗ-75710 — 64 км/ч. А теперь, чтобы ты прочувствовал еще раз: 810 000 кг могут нарушить скоростной режим в твоем городе, а кроме того, въехать на горку с уклоном в 18% и, развернувшись на пятаке с радиусом в 19,8 метра, победоносно уехать. Кстати, такой маневренности удалось добиться, только сделав обе оси поворачивающимися.

8. Самосвал денег

В месяц планируется собирать по три единицы 75710-х. Цена такой машины — $8–9 млн.

9. С большим сердцем

Эту машину приводит в движение сложная гибридная система с четырьмя электромоторами Siemens, которые питаются энергией от двух дизель-генераторов MTU DD 16V4000, каждый из которых выдает 2330 лошадиных сил. Пустой БелАЗ-75710 использует лишь один из «дизелей», но для передвижения с полной загрузкой ему требуются 9313 Нм крутящего момента (при 1500 об/мин) и все до одной из его 4660 «лошадей». Кстати, речь о российских копытных: двигатели — детище компании «Волжский дизель им. Маминых». Вес каждого из двух 16-цилиндровых моторов — 60 000 кг, длина — 9,5 метра, ширина — 2,8 метра, высота — 3,9 метра. В общем, если их вынуть, то в моторном отсеке сможет спокойно поселиться среднестатистическая семья. Более того, если заполнить кузов землей, там можно устроить огород и еще место для дачного домика останется.