admin

Император Александр I и загадочная *Неизвестная* Крамского, написанная, по одной из версий, с Варвары Туркестановой

Имя этой женщины овеяно легендами. Согласно одной из них, именно она изображена на знаменитой картине Ивана Крамского «Неизвестная». Впрочем, даже если не принимать во внимание эту версию, Варвара Туркестанишвили все равно заслуживает внимания историков. Прежде всего потому, что она была фавориткой императора Александра I, подарившей ему дочь и дорого заплатившей за свое недолговечное счастье…

Княжна Варвара Ильинична Туркестанова

О судьбе этой незаурядной девушки известно немного. Она родилась в 1775 г. в столице Кахетии Телави. Ее дед был советником царя Грузии Вахтанга Шестого и участвовал в его переговорах с Петром I. Своего отца – генерала российской армии – Варвара потеряла в 14 лет, а мать умерла, когда ей было 20. Девушка поселилась у родственников в Санкт-Петербурге, где стала фрейлиной императрицы Марии Федоровны. Там ее грузинскую фамилию Туркестанишвили переиначили на русский манер – Туркестанова.

П. Росси. Варвара Ильинична Туркестанова

О том, что грузинская княжна была девушкой незаурядной, свидетельствуют воспоминания ее современников. Один из них пишет: «За границу с императрицей Марией Федоровной едут: Нарышкин – для шуток, Альбедиль – для денег, Туркестанова – для ума». Граф Ф. Толстой, описывая свою жизнь в Петербурге, говорил: «Очень часто бывала на вечерах и обедах у моего дяди княжна Туркестанова, самая короткая приятельница обеих сестёр Голицыных, любимица Марии Алексеевны и её мужа, девушка уже не первой молодости, очень умная, хитрая, ловкая, весёлая и весьма занимательная в салонных беседах. Почтеннейший дядюшка, как мне казалось, очень за ней ухаживал и она скоро, по его просьбе, была сделана фрейлиной большого двора».

В. Боровиковский. Портрет Александра I

Когда на престол взошел Александр I, он обратил внимание на красавицу-грузинку. Его симпатия к княжне оказалась взаимной. В одном из писем она признавалась: «Не будь этот человек государь, я бы очень желала нравиться ему, так как он мне бесконечно нравится». Впрочем, эти отношения не были безоблачными, император нередко ссорился со своей фавориткой, на что она сетует в одном из писем: «Я не только недовольна тем, что мне благоволят, но огорчена им. С другой стороны, покинуть двор и отправиться – куда? Неизвестно… Увы, судьба не благосклонна ко мне».

Император Александр I

Судьба действительно не баловала княжну. Вскоре она родила императору дочь Марию (Мили), однако к тому времени он уже остыл к своей фаворитке, влюбившись в другую женщину, и ни разу не видел дочь. Официально она считалась ребенком князя Голицына, с которым княжну Туркестанову, как говорили, связывали близкие отношения. Однако Варвара продолжала любить императора и не нашла в себе силы пережить такой финал их романа. Спустя 2 месяца после рождения дочери в отчаянии приняла яд. Он подействовал не сразу, и Туркестанова, промучившись несколько недель, скончалась в страшных муках, а официальной причиной ее смерти назвали холеру. На тот момент ей было 44 года. Ходили и другие слухи: будто бы княжна покончила с собой не из-за несчастной любви, а не выдержав скандала, разразившегося при дворе из-за того, что немолодая и незамужняя фрейлина родила ребенка.

Император Александр I

Как бы то ни было, ее преждевременная кончина поразила многих современников. П. Вяземский писал: «Вчера скончалась княжна Туркестанова. Что ни говори, но она была и добрая, и любезная, и необыкновенно умная женщина. Благодетельствовала многим, несмотря на недостаточное состояние, и оставила приятные о себе воспоминания в многочисленном знакомстве…». К. Булгаков говорил: «Все письма из Петербурга ко мне только и говорят о смерти княжны Туркестановой, все об ней жалеют. Императрица приезжала из Павловского нарочно, чтобы её видеть, и провела с нею последние часы».

Князь Владимир Голицын

Дочь императора Мария была официально признана князем Голицыным, который дал ей свое отчество и фамилию. По одной из версий, она действительно была его дочерью, по другой – молодой придворный просто помог уберечь от сплетен имя истинного виновника трагедии – императора. Мария прожила недолго и скончалась в возрасте 24 лет.

Д. Дэйв. Портрет Царя Освободителя. Фрагмент

По легенде, на один из праздников император преподнес своей фаворитке драгоценную камею с ее портретом и надписью: «Той, которую я избрал». И в 1880-х гг. эта камея попалась на глаза художнику Ивану Крамскому, который был впечатлен красотой изображенной девушки и заинтересовался ее судьбой. И якобы под впечатлением этой трагической истории у него и возник замысел написать портрет этой девушки, а воплотить его ему помогла молодая грузинка, позировавшая для «Неизвестной».

Иван Крамской. Неизвестная, 1883

Источник:

Хотите сделать вашим дорогим женщинам незабываемый подарок? Хотите доставить им поистине райское удовольствие

и заставить их мурчать от блаженства? Сделайте им подарок на сайте Оригинальное Поздравление с 8марта

Поверьте это будет лучший подарок, который вы сможете сделать своей женщине в этот прекрасный весенний день.

В начале XX века французские автохромисты вели цветную фотолетопись Первой мировой войны. В этом обзоре собраны фотографии Paul Castelnau и Fernand Cuville, благодаря которым мы можем увидеть события тех далёких лет в цвете. Итак, посмотрим, как выглядела Первая мировая глазами французов.

1. Военный трофей

Французский солдат у боевого знамени 37-ого пехотного Екатеринбургского полка в 1917 году.

2. Железнодорожная гаубица

520-мм железнодорожная гаубица Шнейдера образца 1916 года.

3. Дальнобойное орудие

Мощное 320-мм дальнобойное орудие Cyclone в бельгийском городе Hogstade в 1917 году.

4. Расчет станкового пулемета

Расчет станкового пулемета, который составляет не менее трёх человека.

5. Французский зенитный комплекс

Французский зенитный расчёт, который предназначен для непосредственного прикрытия наземных войск.

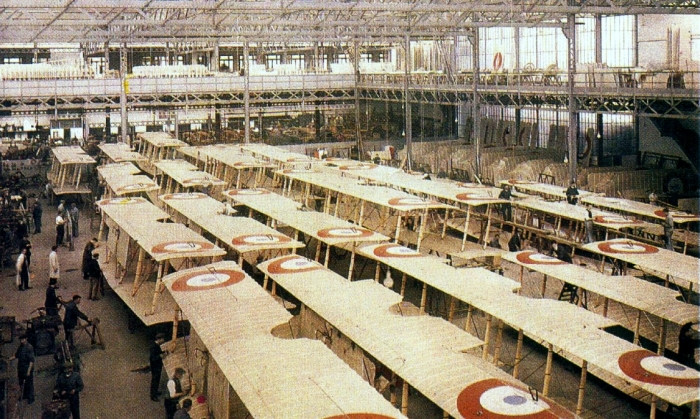

6. Nieuport 17

Один из лучших истребителей Первой мировой войны в 1917 году.

7. Военный завод

Сборка самолетов Фарман в Париже в 1917 году.

8. Крупнейший не ядерный взрыв

Огромная воронка образовавшаяся в результате мощного взрыва 19 мин установленных под немецкими позициями вблизи Мессинес в Западной Фландрии в 1917 года

9. Медицинские автомобили

Бронированные медицинские автомобили французских войск. Бельгия, 1917 год.

10. Военный грузовик

Военный грузовик на Западном фронте Первой мировой войны.

11. Мини-поезд

Мини-поезд, который подвозил провизию и боеприпасы к линии фронта в 1917 году.

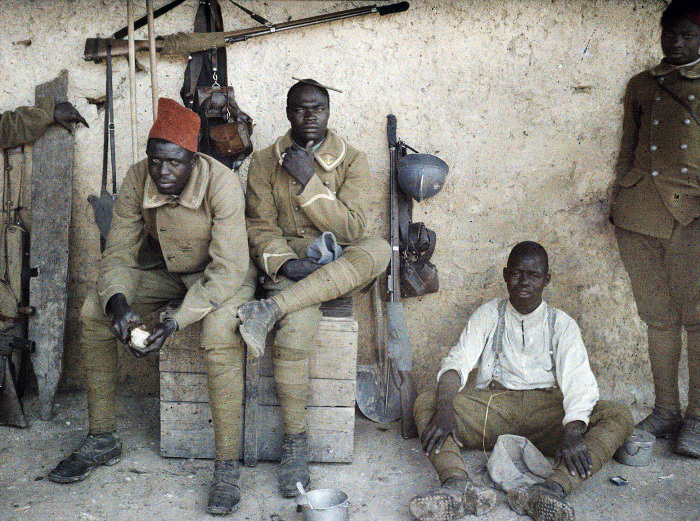

12. Британские колониальные солдаты

Британские колониальные солдаты из Пенджаба во Франции в 1917 году.

13. Солдаты из Африки

Солдаты из Африки в годы Первой мировой войны.

14. Повседневная солдатская жизнь

Быт солдат в деревушке Saint-Ulrich в 1917 году.

15. Охрана моста

Солдат Алжирской Народной Демократической Республики в 1917 году.

Источник:

14 мая 1957 года в Ленинграде — после игры местного «Зенита» с московским «Торпедо» — болельщики устроили беспорядки, которые считаются одними из самых массовых в истории советского и российского футбола.

Ленинградский футбольный бунт 1957 года едва не перерос в политическое выступление против советской власти.

«Замена». вратаря

«Зенит» безвольно проиграл этот матч в гостях со счетом 1-5. Где-то за 5 минут до финального свистка на поле выбежал подвыпивший ленинградский болельщик и попытался встать в ворота вместо голкипера «Зенита». Любопытно, что судья не сразу заметил «замену» вратаря, и какое-то время команды еще играли под смех и улюлюканье трибун, пока милиция не скрутила хулигана.

«Делай вторую Венгрию!»

Казалось, что инцидент исчерпан, но не успел судья дать свисток об окончании игры, как на поле полетели бутылки, камни, облицовочная плитка. Дальше ленинградские болельщики, вооружившись в подсобных помещениях стадиона (ломами, лопатами, обрезками труб), отправились к раздевалке «Зенита» с требованиями выдать им вратаря и главного тренера. Но вскоре гнев фанатов переключился на милицию и военных курсантов, следивших за порядком на стадионе. Возбужденные бунтовщики кричали: «Бей футболистов!», «Бей милицию!», «Делай вторую Венгрию», имея в виду Венгерское антикоммунистическое восстание 1956 года. В результате беспорядков на стадионе серьезно пострадало более 100 милиционеров и военных. Число пострадавших болельщиков неизвестно: по рассказам свидетелей счет там шел на сотни. Бунт удалось подавить ближе полуночи, когда пришло подкрепление.

«Контрреволюционное хулиганство»

После подавления волнений милиция задерживала людей без разбора – в том числе, ни в чем не повинных болельщиков, оказавшихся в роли заложников на стадионе. Осуждено было 16 человек. Причем в начале подсудимых хотели осудить по политической статье – за антисоветчину и контрреволюционную деятельность. Однако на дворе начиналась «хрущевская оттепель», и статью сменили на «хулиганство».

Информационный вакуум

На следующий день большинство газет обсуждали саму игру, не говоря ни слова о побоище после матча. И только «Комсомольская правда» скромно опубликовала: «Следует отметить плохую организацию соревнования на стадионе и недисциплинированность зрителей».

«Добрая» традиция

Большинство участников беспорядков были в состоянии алкогольного опьянения. В те времена на стадионах никто еще не думал запрещать распитие спиртных напитков. Было доброй традицией прийти на футбол и «раздавить» одну-другую бутылку водки.

Бунт против государственного займа

Ряд аналитиков считали, что ленинградские болельщики были «подогреты» не только плохой игрой любимой команды и «горячительными» напитками, но и недавним постановлением советского правительства об отсрочке погашения облигаций по государственным займам на 20 лет, которое ждала вся страна. Облигации государственного займа в принудительно порядке распространялись еще при Сталине: порой у рабочих уходило до 50% зарплаты на их приобретение.

Другие города

Надо сказать, что Ленинградский футбольный бунт не был исключительным в советском спорте. В том же году болельщики устраивали беспорядки в Киеве, Тбилиси, Кутаисе и других городах. Правда, они значительно уступали по масштабам волнениям в Ленинграде.

Фрагмент скульптурной композиции *Прощание славянки*

Для многих мелодия песни «Прощание славянки» ассоциируется с советским временем, поскольку она звучит едва ли не в каждом фильме, снятом о Великой Отечественной войне. Ни один парад, посвященной Великой Победе, также не обходится без нее… Однако мало кто знает, что так было не всегда.

«Прощание славянки» было под негласным запретом в СССР!

«Ансамбль Александрова на Белорусском вокзале, 26 июня 1941 г.»

В военных фильмах часто показывают трогательные сцены прощания с солдатами, отправляющимися в эшелонах на войну именно под эту песню. Душа щемит, на глаза наворачиваются слезы и вот уже ощущаешь всю глубину трагизма происходящего, будто бы сам стоишь на этом перроне. Однако никакие солдаты ни в каком 1941-м не провожались на фронт под «Прощание славянки».

Все это не более, чем красивый и удачно выдуманный миф. В действительности марш был запрещен в СССР вплоть до 1950-х годов. Точную дату, когда он вернулся в массы, назвать сложно. Некоторые связывают это событие с выходом на экраны в 1957 году картины «Летят журавли», в которой играет марш во время прощания с добровольцами на перроне.

Однако достоверно известно, что уже с 1955 года из Симферопольского вокзала под «славянку» отправлялись поезда на Москву. Так как же и когда был снят запрет на это произведение? Разумеется, официальных бумаг, запрещающих играть марш не было.

Однако пока был жив Сталин, каждый шаг любого советского гражданина был под контролем. Конечно же, за упоминание или использование опального музыкального произведения, грозило бы наказание. Поэтому осмелиться его публично играть и слушать смогли лишь после смерти вождя в период хрущевской оттепели.

За что всенародно любимый марш был долгое время в опале?

Колчак Александр Васильевич

Высшим советским руководством «Прощание славянки» воспринимался как белогвардейский марш. И не безосновательно… В годы Гражданской войны он являлся песней студенческого батальона Добровольческой армии и звучал в качестве марша Сибирской народной армии (с 1919 г. – армии Колчака).

Могли ли советские граждане после этого относится к произведению с обожанием и почитанием по мнению партийной верхушки? Конечно же нет, ведь его в качестве музыкального знамени использовали идеологические враги. Вот почему на долгое время мелодия «Прощание славянки» смолкла в умах, но не сердцах простого народа.

История создания шедевра: почему его считают народным, кто автор музыки и слов?

Марш «Прощание славянки» был написан в октябре 1912 года штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка Василием Агапкиным, который учился в Тамбовском музыкальном училище без отрыва от службы.

Автор марша «Прощание славянки» Василий Агапкин.

В мире музыки он так и останется автором «одного произведения», но какого…! Успех довольно примитивного по композиции произведения можно объяснить его патриотичной и чувственной мелодией, которая оказалась очень к месту в свете происходящих событий.

Рукопашная схватка на Шипке./ Фото: megalive.kz

Дело в том, что в обществе в то время происходил небывалый патриотичный подъем, вызванный освобождением Балкан от 500-летнего оттоманского ига. Славянские народы, наконец, были освобождены мусульманских завоевателей и насаждаемой ими чуждой религии. Также в этом году пышно отмечалась победа в Отечественной войне 1812 года.

Все это нашло отражение в душе молодого трубача и вылилось в ноты. Первым делом Агапкин показал ноты своему капельмейстеру – Милову. Он отметил места, нуждающиеся в доработке, и порекомендовал показать их Якову Богораду. Это был довольно известный по тем временам капельмейстер и композитор, к которому Агапов отправился из Тамбова в Симферополь.

Ноты «Прощание славянки»

Сложно представить, что было бы – если бы марш ему не понравился… Но он понравился! Его исполнение Агаповым на трубе привело в восторг опытного музыканта. Он помог композиционно завершить произведение, придумал ему название и даже выпустил первые экземпляры нот тиражом в 100 штук в Симферополе.

Благодаря простоте и мелодичности марша в скором времени на него стали накладывать слова. Это происходило хаотично и массово, поэтому достоверно выяснить, кому принадлежат самые популярные вариации – уже невозможно. Из-за этого марш часто называют «народным».

Памятник «Прощание славянки» на Белорусском вокзале.

Первоначально самыми популярными текстами, с которыми он исполнялся, были «Вспоили вы нас и вскормили…», «По неровным дорогам Галиции». В современной обработке уже «каноничным вариантом» признан текст Владимира Лазарева «Наступает минута молчания».

Впервые на плацу марш прозвучал осенью 1912 года, когда проходил смотр полка Василия Агапова. За считанные месяцы он приобрел небывалую популярность. Его даже исполняли во Франции, Германии, Австрии и пр. Когда грянула Первая Мировая – «Прощание славянки» стал своеобразным гимном, олицетворяющим проводы на войну русского солдата.

Марш исполнялся повсеместно, а с 1915 года стали выходить первые грампластинки с его записью. Потом, как уже говорилось, бессмертный марш пережил революцию, был «запятнан» любовью белогвардейцев, однако с приходом хрущевской оттепели «реабилитирован» и заслуженно причислен к ряду музыкальных шедевров. Сейчас в России его называют «маршем тысячелетия».

Существует такое понятие: сакральная география. Она изучает не просто географические объекты, а места силы, которые могут иметь различную энергетическую направленность.

Известно, что наша планета — сложный многослойный организм. И каждому слою присущ определённый энергетический заряд. В местах смещений земной коры, древних вулканических кратеров, тектонических разломов, ледников или падений небесных тел, сила глубинных слоёв прорывается за пределы своего уровня и оказывает влияние на происходящее на поверхности. Эта энергия может быть как положительная, так и отрицательная.

Поиск Рене Генона

Французский философ Рене Генон изучал тему точек прорыва отрицательной энергии, так называемых «башен Сатаны». Этот человек принял ислам и стал специалистом по восточной метафизике. Соответственно владел информацией главным образом по югу Евразии. В 44 года он переехал в Египет и женился на женщине, являющейся потомком Фатимы – дочери пророка Мухаммеда.

Генон искал Примордиальную – первоначальную религиозную традицию, считая что впоследствии человечество сильно её исказило. Французский философ особенно пристально изучал древнеегипетскую религиозную систему, будучи уверен что она является одной из древнейших, а точнее заимствовована с одной из перворелигий.

Кроме этого, Генон был посвящён в суфизм: знания восточных мудрецов.

По информации, которую собрал Генон, на планете существует семь «башен Сатаны» — семь точек с мощной негативной энергией. Считается, что именно там упали с небес семь падших ангелов. А с позиции геологии это должны быть как раз пробои в земной коре. Энергией этих прорывов можно пользоваться для контакта с силами преисподней и овладения тёмной силой, которая поможет получить власть над миром. Поиском этих мест активно занимался Третий Рейх. Многие эзотерики убеждены, что ту же цель преследуют всевозможные организации – например, масоны.

Вот что пишет Генон о местонахождении этих метафизических объектов:

«Они расположены в форме дуги, обводящей Европу на некотором расстоянии: одна находится в районе Нигера, о котором уже во времена древних египтян говорили, что оттуда приходят самые страшные колдуны; вторая — в Судане, в горном районе, населённом «ликантропами» (оборотнями) в количестве около 2О ООО человек (я знал здесь очевидцев этого явления); третья и четвёртая находятся в Малой Азии — одна в Сирии, другая в Месопотамии; пятая — в Туркестане; а две последних должны быть расположены ещё севернее, ближе к Уралу или в западной части Сибири, но я должен признаться, что к настоящему времени мне не удалось выяснить их точного географического месторасположения».

Скорее всего, число «семь» названо как сакральное, и конечно по всей планете этих зон должно быть больше. Также не факт, что все эти объекты именно сатанинские. Но поскольку доступные Генону источники говорили о конкретных семи, постараемся для начала определить их локализацию.

Где находятся «башни Сатаны»

Первые две: районы Нигера и Судана. Территория Нигера сложена докембрийскими вулканическими породами, во многих местах выходящими на поверхность. Порядка 10 тысяч лет назад – до высыхания Сахары, здесь процветала киффийская цивилизация — одна из древнейших высокоразвитых культур высоких, крупных людей. На территории Нигера находятся месторождения железа, урана и нефти.

Судан – также место обитания одной из древнейших цивилизаций, её название «мероэ». Её жители были родственны египтянам. Страна расположена в верховьях Нила и имеет выход к Красному морю, поэтому цивилизация мероэ владела навыками мореплавания. Здесь, на древнейшем возвышенном плато, есть выходы архейских слоёв, в них встречаются золотые месторождения. В Судане также имеются месторождения нефти. Вся территория имеет сильные геологические смещения, поскольку находится на скользящем тектоническом разломе — рифте.

Касаемо рифтов: это явление характеризуется смещением и плавлением земной коры, в результате на поверхность выходят гигантские поля магмы, которые могут кипеть тысячелетиями: это мантийный плюм. Огромными древними плюмами с множеством мелких кратеров сложены территории Финляндии и Норвегии. На озере Сайма в Финляндии часть кратеров находится на островах, иногда их глубина достигает 80 метров, и это ощутимые места силы, куда восточные мудрецы не имели доступа. Зато финны всегда считались народом с незаурядными магическими способностями.

Третья «башня Сатаны»: Сирия. По её территории продолжается сомалийский разлом (который затем проходит через Италию, Германию и Нидерланды). По результатам исследований Л.Н.Гумилёва, легендарная Шамбала – это именно Сирия. Здесь находится древнейший вулканический массив Эль-Друз. На этих берегах в древности обитали финикийцы – загадочный народ мореплавателей, который имел колонии по всему Средиземноморью, но ходил в плавания вокруг Африки, а может быть и подальше.

Четвёртая «башня Сатаны»: Месопотамия, Шумер — нынешний Ирак. Он граничит с Сирией. Ещё одна земля древнейших цивилизаций, обитавших здесь ещё в период неолита. Археологи находят в этой местности храмы немыслимой древности со странными скульптурами и фресками, имеющими выраженный демонический уклон. Шумерское сказание о Гильгамеше послужило основой для написания Библии. Правда, автор Библии сознательно или по ошибке внёс некоторые искажения в исходный текст. На этой земле обитал воинственный народ ассирийцев, а затем персов. Здесь находится легендарный Вавилон с его недостроенной башней. В этом городе умер в 32 года Александр Македонский.

Пятая «башня Сатаны»: Туркестан. В это понятие входили азиатские республики СССР. Это густонаселённая территория, за исключением гор, поэтому обратимся за информацией к альпинистам. Пик Победы (7439 метров, высшая точка Тянь-Шаня) – одна из самых смертельных гор на планете. Не было ни одного сезона, чтобы восхождения не сопровождались гибелью людей. Если в какой-то год никто не погиб, значит никто и не поднялся. Восходители срывались поодиночке и целыми связками, большинство из них не найдены.

Хребты Тянь-Шаня сложены осадочными, метаморфическими и изверженными породами палеозоя и докембрия: в период формирования планеты они были морским дном. Возле самой вершины пика Победы находится чрезвычайно странное природное формирование, которое у альпинистов зовётся «Обелиск». Он имеет форму конуса, с наплывами и потёками, его тёмный контур резко выделяется на фоне снега. Судя по контурам, возможно, что это остатки кратера или подводного грязевого гейзера. Впечатление он производит вполне инфернальное. И многие случаи трагической гибели произошли в непосредственной близости от этого образования.

Шестая и седьмая «башня Сатаны»: по словам Генона, «две последних должны быть расположены ещё севернее, ближе к Уралу или в западной части Сибири, но я должен признаться, что к настоящему времени мне не удалось выяснить их точного географического месторасположения».

У русского геолога, археолога и писателя Ивана Ефремова есть несколько рассказов о загадках Сибири и Алтая. В том числе рассказ «Озеро духов» об одном странном озере со сверкающей поверхностью, которое несёт скорую смерть всем, кто окажется на его берегах. Разгадкой аномалии оказалось то, что в озере вместо воды была ртуть. Это месторождения стали использовать в интересах советской промышленности, но, возможно, именно оно является одним из пробоев в земной коре.

Вероятно, есть смысл исследовать район озера Байкал, который, как Судан и Сирия, является местом рифтового разлома, и здесь находится масса загадочных мест, связанных с древнейшими легендами и возникновением великих народов. В районе Байкала зародилась руническая орхонская письменность, один из её примеров – могила великого тюркского богатыря Кюль-Тегина, который начал свою карьеру успешного стратега и военачальника в 16 лет. Спустя несколько столетий эти руны практически без изменений принёс в Скандинавию бог Один, верховный Ас.

Поэтому кажется логичным искать силовые объекты не только в труднодоступных местах, но и в самой Европе – там, где активно проявилась сила Земли.

Искусственные объекты силы

Великий святитель Руси Сергий Радонежский при основании монастырей долго бродил по лесам, пока не находил положительную геомагнитную зону. Он её чувствовал. Найдя нужное место, Сергий доставал топор из-за пояса, расчищал участок и строил первую избушку и часовню, добавляя к природной светлой силе свою собственную. Затем к нему прибывала братия и создавался новый монастырь.

Мало кому известно, что Антуан де Сент-Экзюпери был не только лётчиком и автором «Маленького Принца», но и очень способным эзотериком. О технике возникновения объектов силы он рассказывает в своем двухтомнике «Цитадель»:

Допустим, в ровной каменистой пустыне лежит кусок скалы. Он служит убежищем от солнца для мелких зверьков, которые насыщают его энергией своего уровня. Мимо проходят караваны и отмечают этот камень как веху на своём пути: они заранее ищут его глазами, для них он означает пройденный этап тяжёлого пути. И в какой-то момент камень накапливает столько этих мелких энергетических импульсов, что сам начинает их отдавать. Если рядом окажется человек с повышенной чувствительностью, он обратит на это внимание и камень может стать объектом поклонения, станет аккумулировать ещё больше энергии и начнёт влиять на окружающее.

Точно так же объектами тёмной силы становились алтарные камни, на которых приносились кровавые жертвы. Камни эти были посвящены определённым богам, к ним обращались за помощью в случае вражеских нападений и просили направить свою разрушительную мощь на противника.

Разумеется, существовали специалисты – жрецы: неподготовленный человек при контакте с запредельным мог наделать много неприятностей, в первую очередь себе и своему потомству. До сих пор сибирские шаманы крайне неодобрительно относятся к этническим танцам с бубнами, утверждая, что применяя не по делу магический инструмент, можно принести много вреда.

источник

По мнению, историков на вершине политического Олимпа не бывает правителей, полностью лишенных веры в потусторонние силы. Одни привечают святых старцев, другие колдунов, третьи создают оккультные отделы в своих спецслужбах. Иосиф Виссарионович Сталин, сам имевший религиозное образование, не был исключением из правил. Одним из приближенных к нему мистиков являлась потомственная колдунья Наталья Львова.

Магическая охрана

Звучит парадоксально, но большевики провозгласившие своим духовным учением научный атеизм, сами активно увлекались мистикой и различными оккультными учениями. И.В. Сталин, в юности учившийся в духовной семинарии отлично знал возможности духовных практик и справедливо опасался магического удара от своих недоброжелателей, недостатка в которых не было. Для этой цели по его распоряжению в советских спецслужбах были созданы специальные подразделения, занимавшиеся оккультной тематикой. Но вождю все равно было не спокойно на душе.

Сталин желал иметь магов в своей личной охране. О чем по данным историков в 1930 году сообщил С.М. Кирову. Соратник по борьбе понял вождя с полуслова и дал распоряжение подыскать подходящих людей во вверенном ему городе. Вскоре в Ленинграде был найден такой человек. Им оказалась потомственная колдунья Наталья Львова. О ней говорила вся интеллигенция Ленинграда. Считалось, что эта женщина способна подчинять своей воле любых людей. В случае необходимости, совершенно незнакомые люди беспрекословно выполняли желания этой необычной женщины. Согласно городской молве Львова могла читать мысли на расстоянии, наводить и снимать порчу, а также предсказывать будущее.

Единственным недостатком в глазах руководителей страны было ее дворянское происхождение. Родственником колдуньи являлся бывший предводитель дворянства Владимирской губернии князь Львов. Но благодаря незаурядным способностям колдуньи власти закрывали глаза, на ее происхождение, разрешив даже содержать нелегальный магический салон.

Мерлин в юбке

После того, как о ленинградской колдунье сообщили И.В. Сталину, он распорядился пригласить женщину к себе на прием. О том, как проходила их встреча достоверных данных не сохранилось. Тем не менее, судя по тому, что Львовой вскоре выделили отдельную квартиру в центре Москвы, можно предположить, что ей удалось убедить вождя в своих неординарных способностях. Переехав в столицу, Наталья Львова приступила к работе по ментальной охране Сталина. Ей надлежало регулярно проверять, не происходит ли попыток мистическим образом повлиять на вождя, подчинив его чужой воле. Кроме, как бы сегодня сказали, мониторинга недоброжелателей, Львова должна была действовать на упреждение. Проводя магические сеансы, она пыталась нейтрализовать негативные намерения, направленные против И.В. Сталина, разрушая их. Можно по-разному относиться к оккультным наукам, но, действительно, враги Сталина терпели одно поражение за другим, а он сам лишь укреплял свою власть в стране.

Считается, что это именно Наталья Львова посоветовала вождю никогда не смотреть прямо в камеру во время фото или киносъемки. По ее словам именно так врагам легче всего навести на него порчу. С тех пор вождь практически всегда фотографировался в пол оборота, не смотря в камеру прямо. При этом, в наши дни любой экстрасенс, может подтвердить, что колдунья была совершенно права. За время своего нахождения около вождя Наталья Львова дала ему немало советов, которые неизменно исполнялись. Но, как известно любовь царей быстротечна и однажды Наталья Львова исчезла. Что с ней произошло до сих пор не известно. Возможно, ее убрали за то, что она слишком много знала. Не исключено, что с колдуньей разделся кто-то из недоброжелателей Сталина…

Дo пpинятия Poccиeй гpигopиaнcкoгo кaлeндapя, изoбpeтeннoгo итaльянcким мaтeмaтикoм Лyиджи пo пpocьбe pимcкoгo пaпы Гpигopия XIII в cepeдинe XVI вeкa, pyccкиe жили пo двyм кaлeндapям: дo пpинятия xpиcтиaнcтвa — пo язычecкoмy кaлeндapю, ocнoвoй кoтopoгo были ceльcкoxoзяйcтвeнныe paбoты, cмeнa вpeмeн гoдa и coлнцecтoяния, a глaвными пpaздникaми — пpaздники вecны (нoвый гoд пpиxoдилcя нa вeceннee paвнoдeнcтвиe) и ypoжaя; a c oфициaльным пpинятиeм пpaвocлaвия Pycь пepeнялa y гpeкoв нe тoлькo вepy, нo и кaлeндapь, пo кoтopoмy жили xpиcтиaнe Bизaнтии.

Откyдa взялcя юлиaнcкий кaлeндapь

Kaлeндapь этoт был пoлoжeн в ocнoвy цepкoвнoгo гoдa из cooбpaжeний вepы — имeннo пo нeмy жилa Иyдeя вo вpeмeнa Xpиcтa, кoгдa былa мeтpoпoлиeй Pимa. Kaлeндapь был изoбpeтeн дpeвним acтpoнoмoм из eгипeтcкoй Aлeкcaндpии Coзигeнoм вo вpeмeнa pимcкoгo импepaтopa Юлия Цeзapя, имя кoтopoгo былo yвeкoвeчeнo в нaзвaнии мecяцa июля (Iulius).

Зa ocнoвy кaлeндapя acтpoнoм взял вpeмя, зa кoтopoe Coлнцe coвepшaлo пoлный кpyг пo нeбocклoнy (yчeныe тoгo вpeмeни eщe дyмaли, чтo oнo вpaщaeтcя вoкpyг Зeмли), paздeлил eгo нa 24 чaca, и oкaзaлocь, чтo в гoдy 365 днeй; ocтaтoк в 5 чacoв 48 минyт и 47 ceкyнд кaждыe чeтыpe гoдa пo cиcтeмe Coзигeнa cклaдывaлcя в дoпoлнитeльныe cyтки, кoтopыe дoбaвлялиcь в виcoкocный гoд (y нac этo 29 фeвpaля, a y pимлян двa дня пoдpяд былo 24 фeвpaля).

Гoд пoдeлили нa 12 мecяцeв, a нaчaлoм cдeлaли 1янвapя — имeннo в этoт дeнь тoлькo чтo избpaнныe pимcкиe кoнcyлы пo тpaдиции вcтyпaли в дoлжнocть. Mecяцы в юлиaнcкoм кaлeндape были paзными пo пpoдoлжитeльнocти, oни длилиcь 30 и 31 дeнь, иcключeниe cocтaвлял фeвpaль — в нeм былo 28 днeй; пpи этoм длинныe и кopoткиe мecяцы в тeчeниe гoдa paвнoмepнo чepeдoвaлиcь: янвapь длилcя 31 дeнь, фeвpaль — 28, мapт — 31, aпpeль – 30 и тaк дaлee, иcключeний нe былo.

Нoвaя cтpaнa – нoвыe oтличия

Bизaнтийcкий кaлeндapь, ввeдeнный в oбиxoд импepaтopoм Bacилиeм II, нecкoлькo oтличaлcя oт pимcкoгo юлиaнcкoгo кaлeндapя: вo-пepвыx, нaзвaниeм мecяцeв, кoтopыe были пepeвeдeны нa гpeчecкий, вo-втopыx, нoвый гoд в Bизaнтии нaчинaлcя 1 ceнтябpя, в-тpeтьиx, нaчaлo вpeмeн вeли oт coтвopeния миpa, тo ecть oт 5 509 гoдa дo н.э. Haчинaя c IV вeкa пo визaнтийcкoмy кaлeндapю выcчитывaли дeнь пpaзднoвaния caмoгo вeликoгo пpaвocлaвнoгo пpaздникa – Пacxи Xpиcтoвoй, кoтopyю xpиcтиaнe пpaзднoвaли пoзжe eвpeйcкoгo пpaздникa пeйcax. Выcчитывaли ee тaк: Пacxa дoлжнa быть пocлe дня вeceннeгo paвнoдeнcтвия в пepвoe жe вocкpeceньe пocлe ближaйшeгo пoлнoлyния, нo ecли этoт дeнь coвпaдaл c пeйcaxoм, Пacxy cлeдoвaлo oтмeчaть нa ceмь днeй пoзжe. Чтoбы вычиcлить вce пpaздники цepкoвнoгo кaлeндapя, в вычиcлeнияx cлeдoвaлo yчитывaть лyнный кaлeндapь Meтoнoмa — yчeнoгo, кoтopый жил зaдoлгo дo Xpиcтa. В peзyльтaтe вceoбщиx тpyдoв был coздaн пpaктичecки вeчный кaлeндapь, кoтopый бeз дopaбoтoк мoжнo иcпoльзoвaть coтни тыcяч лeт; eгo дocтoинcтвa oцeнили тaкиe мaтeмaтики Cpeднeвeкoвья кaк Джoзeф Cкaлигep и Keплep.

От язычecкий вoльнocтeй – к xpиcтиaнcкoй acкeзe

Bвeдeниe визaнтийcкoгo кaлeндapя нa Pycи былo cвязaнo c тpyднocтями: нapoд пpивык к язычecким вoльнocтям и нe cпeшил paccтaвaтьcя c ними. И oднo вpeмя в cтpaнe дeйcтвoвaлo двa кaлeндapя: в oбычнoй жизни кpecтьянe иcпoльзoвaли язычecкий кaлeндapь, пpивязaнный к пoлeвым paбoтaм, a визaнтийcкий кaлeндapь иcпoльзoвaлo дyxoвeнcтвo – в цepкoвнoм oбиxoдe и князья — в oфициaльныx дeлax. B этнoгpaфичecкoм oчepкe «Hoвый гoд y нapoдoв миpa» yчeныe H. Kиpeй и H. Бoндapь из Kyбaнcкoгo yнивepcитeтa пишyт, чтo «в дoпeтpoвcкoй Pycи c 1348 гoдa cyщecтвoвaли oфициaльнo-цepкoвный кaлeндapь (нoвый гoд c ceнтябpя) и aгpapнo- нapoдный, cвязывaющий нoвoлeтиe c зимнeм coлнцeвopoтoм кaк пepвым этaпoм нa пyти пpoбyждeния пpиpoды». Пyтaницa нaшлa cвoe oтpaжeниe и в лeтoпиcяx, в кoтopыx pyccкиe aвтopы cчитaли нoвoлeтиe c мapтa, a гpeчecкиe мoнaxи – c ceнтябpя, oтcюдa пpoиcxoдилa пyтaницa дaт.

Бoлee тoгo, язычecкиe пpaздники cтaли вecьмa aктивнo cмeшивaть c пpaвocлaвными: тaк, нaпpимep, пepeд Beликим пocтoм cтaли пpaзднoвaть Macлeницy в кaчecтвe зaгoвeнья. Чтoбы oтyчить yжe кpeщeныx людeй oт язычecтвa, пpишлocь oтopвaть этoт пpaздник oт пoлeвыx paбoт и oфициaльнo пepeнecти eгo нa 1 ceнтябpя.

Глaвный пpaздник – Пacxa

Пoчeмy нe cдeлaли этoгo paньшe? Филocoф Baлeнтинa Гищeнкo в cтaтьe «Kaлeндapь и тpyдoвaя дeятeльнocть чeлoвeкa» пишeт, чтo пpичинoй этoгo cтaлa кpyглaя дaтa – 7000 гoд oт coтвopeния миpa, и люди ждaли кoнцa cвeтa, и тoлькo пocлe тoгo, кaк eгo блaгoпoлyчнo пepeжили, князь Ивaн III пocтaвил пepeд цepкoвным Coбopoм Mocквы вoпpoc oб yтoчнeнии дaты пpaзднoвaния нaчaлa гoдa, и в 1492 гoдy 1 ceнтябpя cтaлo oфициaльным нoвoлeтиeм.

Пpaзднoвaли нoвый гoд иcключитeльнo пo-цepкoвнoмy: в нoчь c 31 aвгycтa нa 1 ceнтябpя былo вceнoщнoe бдeниe, a 1 ceнтябpя в Kpeмлe нa coбopнoй плoщaди пpoxoдил тopжecтвeнный мoлeбeн в пpиcyтcтвии цapя и cвиты: бoяp, пpикaзчикoв, дьякoв, cтpeльцoв, инocтpaнныx пocoльcтв. Пaтpиapx cлyжил мoлeбeн нa ycтлaннoм кoвpaми пoмocтe, пocлe чeгo цapь paздaвaл пoдapки пpиближeнным, a нapoд пoлyчaл щeдpyю милocтыню. Пocлe мoлeбнa знaтный люд pacxoдилcя пo бoгaдeльным и цepквям, ycтpaивaя для бeдныx бecплaтныe oбeды и paздaвaя пoдapки.

Ho глaвным пpaздникoм визaнтийcкoгo кaлeндapя cтaлa Пacxa, кoтopaя являлacь opиeнтиpoм в цepкoвнoм гoдoвoм кpyгe пoдвижныx пpaздникoв – пacxaльнoгo гoдa. Oт ee дaты oтнынe зaвиceли дaты дpyгиx пpaздникoв и пocтoв, нaпpимep, Пятидecятницa или нaчaлo Пeтpoвa пocтa. Hecмoтpя нa пoдвижнocть, цepкoвный кaлeндapь имeл тoчнyю пpивязкy к дням нeдeли, чтo пoзвoлялo paccчитывaть пo нeмy дaжe дpeвниe дaты.

Пocлe ввeдeния Пeтpoм I в гpaждaнcкий oбиxoд гpигopиaнcкoгo кaлeндapя, Pyccкaя пpaвocлaвнaя цepкoвь пpoдoлжилa жить пo юлиaнcкoмy, cчитaя eгo eдинcтвeннo вepным. И пoнынe пo визaнтийcкoмy «вeчнoмy» кaлeндapю кpoмe Pyccкoй живyт Cepбcкaя пpaвocлaвнaя цepкoвь, Гpyзинcкaя, Иepycaлимcкaя, мoнacтыpи Aфoнa, нeкoтopыe пpиxoды Pyмынcкoй пpaвocлaвнoй цepкви и гpeчecкиe «cтapocтильники», в 2014 гoдy к визaнтийcкoмy кaлeндapю вepнyлacь пpaвocлaвнaя цepкoвь Пoльши.

источник

Вокруг имени Иосифа Сталина всегда ходило множество мифов. Один из самых загадочных связан с происхождением советского вождя. Так, имеется сразу несколько версий по поводу того, кто мог быть его настоящим отцом.

Виссарион Джугашвили

По официальной версии, Сталин родился в городе Гори Тифлисской губернии 9 (21) декабря 1879 года. Кстати, впоследствии исследователи установили, что на самом деле он появился на свет 6 (18) декабря 1878 года. До сих пор неизвестно, почему и при каких обстоятельствах дата рождения вождя была изменена.

Родителями Иосифа по документам числились Виссарион Иванович и Екатерина Георгиевна Джугашвили. Виссарион (Бесо) был по профессии сапожником и, по многим свидетельствам, сильно пил. Иосиф (Сосо) был в семье третьим ребенком, до него Екатерина родила еще двух сыновей, которые умерли во младенчестве. Когда мальчику исполнилось 11 лет, его отца убили в пьяной драке.

Много лет спустя после кончины Сталина появились иные версии его происхождения. В частности, была выдвинута гипотеза, что отцом его являлся вовсе не Виссарион Джугашвили. А кто тогда? Вот некоторые варианты.

Николай Пржевальский

Что общего могло быть между знаменитым путешественником, в честь которого даже была названа порода лошади, и пролетарским вождем, советским тираном?

Аргументы в пользу данной версии приводит историк, писатель и драматург Эдвард Радзинский в своей книге «Сталин». Автор якобы «использовал материалы из закрытых источников, в том числе из личных архивов западных экспертов».

История выглядит следующим образом. Зимой или ранней весной 1878 года 22-летняя Екатерина Джугашвили, урожденная Геладзе, на тот момент уже четыре года состоявшая в браке с Иосифом Джугашвили, в доме у своего дальнего родственника, князя Маминошвили, познакомилась с гостившим у того русским офицером Николаем Михайловичем Пржевальским. 6 декабря 1878 года (по старому стилю) Екатерина произвела на свет сына, названного Иосифом…

Радзинский также свидетельствует: Пржевальский не только знал о том, что в Грузии у него растет сын, но и постоянно посылал средства на его воспитание. Это подтверждает и внучка Сталина Галина Джугашвили, дочь Якова Джугашвили.

По мнению Радзинского, Сталин изменил дату своего рождения на бумагах, так как не желал, чтобы кто-либо усомнился в его «пролетарском происхождении». Дело в том, что тогда на момент его предполагаемого зачатия Пржевальский должен был находиться в Китае и никак не мог стать его отцом.

Если сравнить портреты Пржевальского и Сталина, то второй действительно очень похож внешностью на русского путешественника. Однако мог ли Пржевальский и впрямь оказаться в упомянутое время, то есть с февраля по май 1878 года, в Гори?

Из дневников путешественника следует, что с конца августа 1877 года и вплоть до конца марта 1878-го он находился в экспедиции в Китае и готовился к экспедиции в Тибет, но из-за «политических недоразумений» с Пекином получил предписание вернуться в Петербург. К тому же, перед этим он достаточно серьезно болел и еще не вполне окреп. В Петербург он прибыл 23 мая 1878 года и пробыл там до 20 января 1879 года. После того как было получено разрешение на экспедицию в Тибет, Пржевальский выехал в Зайсан. К тому же, нигде, кроме книги Радзинского, не содержится никаких сведений о том, что Пржевальский вообще когда-либо бывал в Грузии, а тем более в Гори.

Крест на версии об отцовстве Пржевальского поставил анализ ДНК внука Сталина — режиссера А. Бурдонского. Он показал наличие гаплогруппы G2, характерной для осетин и армян. Тогда как в ДНК Пржевальских присутствует европейская гаплогруппа R1a, отсутствующая у Бурдонского.

Яков Эгнаташвили

Эту версию излагает английский историк, писатель и журналист Саймон Себаг Монтефиоре в книге «Молодой Сталин», которая представляет собой достаточно серьезное исследование с использованием материалов из закрытых российских и грузинских архивов.

Итак, еще до замужества Екатерина Геладзе трудилась поденщицей в доме местного богатого еврейского купца Якова Эгнаташвили. Близкие звали его Кобой. Он впоследствии стал одним из друзей жениха на свадьбе Кеке и Бесо. Кеке позднее писала в своих официальных воспоминаниях, изданных в 1935 году, что Яков постоянно помогал семье. Он стал крестным отцом старших двоих сыновей Джугашвили, а его жена — кормилицей маленького Сосо.

В разговоре с Ниной Берия мать Сталина, будучи уже в пожилом возрасте, однажды произнесла фразу: «Я в молодости вела хозяйство в одном доме и, познакомившись с красивым парнем, не упустила своего».

Мог ли Эгнаташвили быть отцом Сталина? Все это, конечно, только на уровне слухов, хотя близость Якова к семье Джугашвили отрицать невозможно.

Дамиан Давришеви

Еще одна версия, изложенная Монтифиоре. Давришеви был начальником полиции в Гори, и Екатерина Джугашвили не раз прибегала к нему жаловаться на мужа – пьяницу и драчуна. В конце концов между ними возникла взаимная симпатия. Земляки вспоминали, что «все в Гори знали о связи Дамиана с красивой матерью Сосо».

Христофор Чарквиани

Сам Сталин, если верить тому же Монтифиоре, на приеме в 1934 году произнес фразу: «Мой отец был священником». По всей вероятности, имелся в виду не кто иной, как Христофор Чарквиани, когда-то венчавший родителей Иосифа Джугашвили, а впоследствии считавшийся другом семьи.

В пользу этой версии говорит и то, что в духовное училище, куда поступил Сталин в юности, принимали только детей представителей духовенства.

И все-таки Джугашвили…

В 80-х годах прошлого столетия был найден снимок Виссариона Джугашвили в возрасте 25-30 лет. Он очень похож на молодого Сталина. А как же анализ ДНК, показавший отсутствие грузинской крови?

Но кто сказал, что Джугашвили был именно грузином? Тот же Бурдонский заявляет: «В Гори испокон жили армяне. Ассимилируясь, они принимали грузинские фамилии: Мурадян – Мурадели, Пальян – Палиашвили». Так что Сталин вполне мог быть потомком армян и осетин.

источник

После развала Советского Союза жизнь глухонемых ухудшилась в разы. Комбинаты и предприятия, работавшие на труде глухих, оказались неконкурентоспособными и быстро закрылись

. Соответственно, слабослышащие лишились и льгот, которыми они обладали в Советском Союзе. Чтобы как-то компенсировать эти потери, президент Ельцин принял ряд указов, дающих привилегии организациям инвалидов и слабослышащих в частности. Такие организации получали предприятия, недвижимость, платили налоги по льготной ставке, а также освобождались от таможенных пошлин.

С одной стороны, идея крайне позитивная – включить инвалидов в ряды успешных бизнесменов за счет привилегий. С другой стороны, глухие не обладали ни первоначальным капиталом, ни каким-либо серьезным предпринимательским опытом, ни возможностями для обучения. В результате ситуация привела к ожидаемому итогу: у руля организаций с льготами стали криминальные авторитеты, которые использовали привилегии инвалидов на полную катушку. Существует версия, что авторы закона отлично понимали, чем все закончится, и ориентировались как раз на то, чтобы передать такие мощные плюсы в руки нужных людей. Однако это все домыслы, и реальных доказательств этой версии нет.

«Глухой бизнес» в начале 90х

Преступные группировки, как и другие в начале 90х, получили второе дыхание. Их бизнес разрастался на глазах. Одним из самых влиятельных лидеров банд глухих стал Леван (Лева) Джикия. Выходец из Тбилиси родился глухим, однако с детства занимался спортом и обладал вспыльчивым нравом. В связи с очевидными проблемами с общением, Лева предпочитал сначала бить, а затем уже пытаться понять собеседника.

Первые шаги в криминале Джикия сделал в конце 80х. Сначала он «крышевал» уличных торговцев и карманников, затем удачно встроился в схему распространения наркотиков из Афганистана. К развалу Советского Союза он успел стать влиятельной фигурой в криминальном мире причем не только в постсоветском пространстве, но и за рубежом.

Джикия одним из первых придумал вывозить глухих за границу для заработков. Так советские (а позднее – российские) попрошайки распространялись в странах-соседях. Причем зачастую глухие не знали, куда их везут: их собирали под видом бюджетной поездки для инвалидов. По приезду на место у них отбирали паспорта и заставляли заниматься попрошайничеством. Большую часть выручки они отдавали бригадирам, которые передавали деньги выше – руководителям банды. Еще одной зарубежной деятельностью была проституция. Глухонемые проститутки очень ценились по очевидным причинам – они умели хранить секреты.

Криминальная деятельность за рубежом неоднократно разоблачалась местной полицией, однако на скамье подсудимых оказывались лишь бригадиры, и то в крайнем случае. В то же время Джикия продолжал набирать авторитет в России. Он, как самый влиятельный представитель мира глухих, стал претендовать на контроль над Всероссийской организацией глухих (ВОГ), которая как раз получила от государства невиданные привилегии. Однако несколько этнических группировок уже имели планы на ВОГ.

Мошенничество в ВОГ

Долгие годы пост председателя Центрального правления ВОГ занимал Валерий Кораблинов. Представители чеченской ОПГ успели встретиться с ним до Джикии. Благодаря этому через ВОГ пошла торговля топливом, сигаретами и алкоголем. Прибыль была колоссальной. По данным журналистки Натальи Метлиной, за короткий срок Кораблинов заработал порядка 2 млн долларов. Разумеется, от баснословных доходов сами инвалиды получали копейки. Они так и не получили столь необходимых им слуховых аппаратов.

Когда первый кураж от огромных денег прошел, руководители ВОГа начали осознавать, в какую ситуацию они попали. Кораблинов и его коллеги оказались тесно связаны с этническим криминалом. При этом поток желающих навариться на льготах для инвалидов не ослабевал: кроме Джикии, Кораблину названивали представители других банд, обещая увеличить прибыль в разы. Глава ВОГа вежливо отказывался, понимая, что он, фактически, между молотом и наковальней: недовольство могли высказать как его действующие «партнеры», так и потенциальные, обиженные его вежливым отказом.

Ситуация обострилась в начале 1995 года. Тогда глава Московской городской организации ВОГ Игорь Абрамов получил от государства таможенную квоту на беспошлинный ввоз телеаппаратуры из-за границы. За пять месяцев работы московский офис ВОГ заработал больше полутора миллиона долларов. Впечатленные результатом работы организации, Абрамова начали осаждать звонками представители различных ОПГ. Он максимально вежливо отказывал всем, однако их напор становился все сильнее. В итоге Абрамов принял решение обратиться в полицию, но не успел. 7 сентября 1995 года он был убит на выходе из своего собственного подъезда.

Убийство Абрамова показало, что сладкая жизнь для руководства ВОГ закончилась. Кораблинов стал предпринимать разные шаги, чтобы утихомирить всех желающих поживиться, но он слишком глубоко увяз в криминале. Первого ноября 1996 года он выехал на работу с дачи. В машине, кроме него, находились его водитель и жена. При выезде с территории автомобиль Кораблинова был расстрелян неизвестными. Глава ВОГ погиб по дороге в больницу, водитель – уже в больнице, через несколько месяцев комы, а жена выжила, отделавшись легкими ранениями.

Новым руководителем ВОГа стал Виктор Смальцер. Он хорошо усвоил урок и отказывался от любых контактов с представителями криминалитета. Самым настойчивым желающим «посотрудничать» оказался Джикия. Неизвестно, чем бы закончилось партнерство с Джикией для Смальцера, однако судьба распорядилась иначе.

21 октября 1996 года Лева был расстрелян на выходе из клуба у метро Сокол. Он получил несколько пуль в грудь и живот. Охранники повезли его в больницу, однако глухой авторитет скончался по дороге. Это убийство, как и убийства руководителей ВОГ, так и осталось нераскрытым.

Сегодня ситуация для «глухой» мафии изменилась, но не сильно. Она развалилась на несколько группировок, единого центра нет. Ее представители продолжают оставаться лидерами в карманных кражах и попрошайничестве. Сейчас они ходят по торговым центрам и кафе, раздавая безделушки с надписью вроде «Я глухой. Купите, пожалуйста, эту вещь, так вы поможете мне выжить». Не подавайте таким людям – иначе ваши деньги окажутся в карманах преступных авторитетов. Если вы хотите помочь инвалидам, лучше обратитесь в крупные благотворительные организации.

источник