admin

Почти вся материальная часть бывшей царской армии досталась большевикам. Помимо фронтового оружия в руках советского правительства оказались многочисленные тыловые арсеналы и большинство заводов по выпуску вооружения и взрывчатых веществ.

Поскольку армии периода Гражданской войны значительно уступали в численности армиям Первой мировой войны, то снабдить их оружием для большевиков не представляло особой проблемы.

В годы Первой мировой войны в Россию было поставлено значительное количество иностранных пулемётов, в основном британских систем Виккерса и Льюиса. В 1914-1917 гг. общее количество закупленных Россией пулемётов превысило число произведённых в самой стране (32 тыс. против 28 тыс.). Большая часть патронов и артиллерийских снарядов для Русской армии в Первую мировую также поступила из-за границы.

Главным видом стрелкового вооружения Рабоче-крестьянской Красной Армии — РККА, а также белых армий в Гражданскую войну была трёхлинейная (0,3 дюйма или 7,62 мм) винтовка Мосина; основным видом пулемётов — «Максим», выпускавшийся Тульским заводом. А вот снабжение войск боеприпасами стало для Красной Армии проблемой, которая, однако, в начале Гражданской ещё не стояла так остро, как впоследствии. Как отмечал советский военный историк Н.Е. Какурин в 1925 году: «Главными источниками снабжения Красной Армии, особенно в первый период гражданской войны, являлись склады военного имущества старой армии; иссякание их начало ощущаться лишь в 1919 г. … В 1918 г. РСВР [Революционный Военный Совет Республики – авт.] установил следующий предельный расход на дивизию в месяц: винтовочных патронов 200 000, 3-дюймовых лёгких – 15 000, 48-линейных выстрелов – 1000, 6-дюймовых выстрелов – 1000».

Таким образом, каждый из примерно 3-4 тыс. стрелков одной дивизии должен был производить в день из своей винтовки в среднем не более двух выстрелов! Впрочем, учитывая низкую (по сравнению с Первой мировой) интенсивность боёв в ходе Гражданской войны, этого, видимо, было достаточно.

Наладить собственное производство вооружения для советского правительства в то время было проблемой не из-за отсутствия заводов, а из-за нехватки сырья. Главные районы добычи железа на Урале и Украине оказались в 1918 г. в ведении контрреволюционных сил. Известен тезис Ленина, выданный весной 1919 года: «Если мы до зимы не завоюем Урала, я считаю гибель революции неизбежной». Урал был занят Красной Армией летом 1919 года. Главный район угледобычи – Донбасс – несколько раз переходил из рук в руки, но в конце 1919 года там тоже окончательно установилась власть большевиков. В 1920 году проблемы Красной Армии с боеприпасами ушли в прошлое.

Значительно труднее обстояло дело с вооружением и снабжением у белых армий. Для Советов было существенной потерей, когда склады в портах Мурманска, Архангельска и Владивостока, где хранились огромные запасы оружия и боеприпасов, поставленных странами Антанты для Русской армии, весной и летом 1918 года перешли под контроль интервентов. Кстати, это не означало, что они поступили в распоряжение белых армий. Большую их часть страны Антанты забрали себе обратно.

Александр Колчак, командовавший белыми армиями в Сибири, и главнокомандующий белой Северной армией генерал Евгений Миллер неоднократно требовали от союзников предоставить им эти запасы вооружения, которые царское правительство оплатило вперёд золотом! В конце концов Антанта отдала им незначительную долю содержимого складов. Причём из Владивостока оружие стало поступать к Колчаку только летом 1919 года, после того, как забайкальский атаман Григорий Семёнов, долго не признававший его власти, разрешил наконец проход эшелонов по Транссибу. До этого момента к Колчаку прибыли по Севморпути всего лишь 41 тысяча винтовок и 10 млн патронов к ним – капля в море по сравнению с потребностями. Когда же Семёнов разблокировал Транссиб, то армии Колчака уже повсеместно терпели поражение.

Армии южной контрреволюции до конца 1918 года вооружались тем, что германские оккупационные власти на Украине милостиво выделяли донскому атаману Петру Краснову, пользуясь, к слову сказать, попавшими в их распоряжение складами царской армии. Частично Краснов делился этой ничтожной помощью с Антоном Деникиным. Всего немцы передали на Дон и в Добровольческую армию 11,6 тыс. винтовок, 46 орудий, 109 тыс. снарядов и 11,6 млн патронов.

С декабря 1918 г. Антанта наладила снабжение армий Деникина через Чёрное море. Всего таким образом было получено 340 орудий, 2 тыс. пулемётов, 100 тыс. винтовок, 100 аэропланов и 12 танков. Поставки союзников считались советскими историками главным источником снабжения белых армий юга России. Однако в мемуарах белогвардейцев постоянно повторяются жалобы на то, что союзники не оказывали им содействие в достаточной степени.

Как видим, армии обеих сторон в Гражданской войне находились на одинаковой ступени вооружённости и технической оснащённости. Факт наличия у белых небольшого количества тихоходных неуклюжих танков, поставленных Антантой, не давал им заметного преимущества. Тем более что часть этих танков была тогда же захвачена Красной Армией.

Некоторые проблемы с вооружением у РККА начались в связи с расширением фронтов военных действий в 1919 году, когда большевики пытались прорваться через Прибалтику и Украину в Западную Европу. Но с сокращением стратегических задач у Красной Армии снова всё пришло в норму. Вооружение же и снабжение белых армий более-менее наладилось только в 1919 году. Значит, причину того, что именно в этом году белые потерпели решающие для исхода войны поражения, следует искать не в сфере материально-технического обеспечения.

источник

«Советский суд – самый гуманный суд в мире!», — восклицал герой гайдаевской комедии. И всё же в советском Уголовном кодексе предусматривались наказания за преступления, о которых в других странах и не слышали. Интересно, но сегодня многие из статей того УК уже не актуальны. И причина не в том, что преступлений таких нет, просто отношение общества к подобного рода действиям радикально изменилось.

1. В Стране Советов нет нищих

Нищета в 1920-х.

Законодательство категорически запрещало гражданину в СССР бродяжничать или попрошайничать. Если человека задерживали за данное нарушение впервые, то он мог отделаться административным взысканием и предупреждением, но при повторном задержании меры были более суровыми. УК предусматривал для обвиняемого довольно строгое наказание. От исправительных работ сроком от 1 года до тюремного заключения до 2 лет.

Послевоенные нищие. «Где ты был?..» Автор фото Игорь Гаврилов.

Власти считали, что Российская Федерация дает много возможностей для каждого гражданина, поэтому нищим может стать только бездельник. Однако, несмотря на все, нищие в Советском Союзе все же были. Особенно много их стало после Великой Отечественной войны, когда многие люди просто лишились крова.

2. Тунеядцы — враги народа

Советский агитационный плакат.

Проживание за счет нетрудовых доходов более 4-х месяцев подряд строго каралось ст. 209 УК. Под нее попадала та категория людей, которые отказывались от общественно полезного труда. Реальный тюремный срок или исправительные работы более 4-х лет можно было получить за паразитический образ жизни.

Газетная статья, в которой обличали тунеядца Бродского.

Тунеядцами считали даже тех людей, которые решили жить за счет собственного хозяйства. Например, наказать могут простого работягу, если он, накопив определенную сумму денег, и соорудив личную птицеферму, уходит с предприятия и начинает жить на деньги, которые приносит ферма. Часто эту статью приписывали для политических преследований.

3. Спекулятны

У спекулятная есть ВСЕ!

Статья 154 УК приписывалась тем гражданам, которые скупали и продавали товар с целью наживы. В Советском Союзе это правонарушение называлось спекуляцией. За такие действия предусматривалось наказание до 7 лет тюремного заключения, причем с конфискацией имущества.

Сегодня достаточно сложно понять, в чем состоят противоправные действия этих граждан.

4. Самогонщики

Кадр из фильма *Самогонщики*

Сегодня изготавливать самогон для личных нужд абсолютно невинное занятие. Однако, в СССР за это можно было получить не только немаленький по тем временам штраф, до ста рублей, но и исправительные работы. В случае, если докажут, что самогон гнали с целью реализации, то статья 158 УК, предусматривала срок лишения свободы до 3-х лет, в лучшем случае можно было отделаться штрафом 300 рублей.

5. Вредительство

Измена Родине, саботаж, побег за границу, вооруженное восстание, нанесение ущерба промышленности страны и т.д. строго каралось на территории бывшего союза. Страшная 58- я статья привела к расстрелу многих невинных людей, которые случайно пообщались не с теми людьми. Наказанию подвергались все от высоких чиновников до простых работяг.

Саботаж и вредительство. Агитационный плакат.

С 1961 года эта статья была отменена, а на смену ей пришла 69 — я «Вредительство». Наказание за нанесение вреда сельскому хозяйству, и прочему достоянию страны грозило немаленькое наказание, от 7 до 15 лет лишения свободы, причем с конфискацией имущества. Обидно, когда под такую строгую статью попадал обычный рабочий человек, не имевший никакого злого умысла, а лишь по случайности допустивший какую-либо ошибку.

6. Гомосексуализм

Ещё в 20-е годы, до вступления этой статьи в силу, Советский Союз придерживался гей-толерантности, принимал участие в различных конгрессах, в страну приезжали основатели сексуальных реформ.

Записка Ягоды тов. Сталину.

Генрих Ягода, ставший инициатором этой статьи, доложил в Кремль, что педерасты, устраивая оргии по всей стране, не только развращают абсолютно здоровую молодежь, но и вербуют ее.

С 1934 года была введена в действие статья 121, которая предусматривала наказание за мужеложство. Считалось, что эти действия направлены против личности, и за них можно было получить до 5 лет тюрьмы. При наличии отягчающих факторов, срок могли увеличить до 8 лет.

В 1993 году статья за мужеложство была отменена в Советском государстве.

Источник:

Кому отказывали в приеме в Комсомол

Членство в ВЛКСМ для многих представителей советской молодежи было формальностью. Однако на не вступивших по разным причинам в этот Союз накладывались серьезные ограничения – без комсомольского билета не принимали во многие вузы, не выпускали за границу. Кроме того, нечего было мечтать и о партийной карьере, служившей в СССР серьезным социальным лифтом в продвижении по карьерной лестнице.

Как вступали в ВЛКСМ

Комсомольцем в Советском Союзе можно было стать, будучи в возрасте от 14 до 28 лет. В основном, в ряды ВЛКСМ вступали школьники- пионеры. Для этого нужно было выучить Устав Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, формально – иметь еще и характеристики от действующих членов ВЛКСМ или члена компартии, но эта условность не везде соблюдалась. Принимали практически всех желающих, поскольку у райкомов и горкомов ВЛКСМ, как правило, существовал план приема, и они стремились его выполнять. В связи с этим, в последние годы существования СССР в Союзе состояло подавляющее большинство советской молодежи (свыше 60 процентов), что существенно формализировало сам факт членства в ВЛКСМ и снижало социальную значимость этой организации.

Кому отказывали в приеме в Союз

Родившийся в первые годы советской власти, комсомол во время ее становления и расцвета в СССР был ключевой, самой влиятельной молодежной организацией Советского Союза. Комсомольцами хотели стать почти все подростки страны, но принимали в ВЛКСМ не каждого. В 20 – 30 годы ХХ века комсомольцами не могли стать дети «врагов народа», «социально чуждых элементов» из числа дореволюционной знати. Известный советский писатель Даниил Гранин, по собственному признанию, был как раз сыном репрессированного, и его по этой причине долго не принимали в комсомол. В конце концов, Гранин добился зачисления в ВЛКСМ, что впоследствии благоприятно сказалось на его партийной карьере – писатель в свое время был даже членом бюро Ленинградского обкома КПСС. В более зрелом возрасте в комсомол не принимали судимых, хулиганов и пьяниц. Безусловно, теряли возможность вступления в ВЛКСМ подавшие документы в ОВИР (хотя при удачном разрешении вопроса об эмиграции членство в Союзе такому парню или девушке было ни к чему). По вышеперечисленным причинам из комсомола можно было и вылететь.

Знаменитости, которые не были комсомольцами

У композитора Владимира Дашкевича, автора музыки к таким полюбившимся массовому зрителю фильмам, как «Бумбараш», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Собачье сердце» и многим другим, отец был репрессирован, поэтому школьнику не стоило и мечтать о комсомоле. Дашкевич, тем не менее, беспрепятственно поступил в институт, и о членстве в ВЛКСМ за время учебы не задумывался. Однако потом, во время работы мастером на заводе, Дашкевича выбрали… в комсомольское бюро. Будущему композитору признаваться в том, что он не комсомолец, было неловко, и он смолчал. Какое-то время, до ухода в Гнесинский институт, Владимир Сергеевич даже возглавлял заводскую бригаду коммунистического труда. Президент Ассоциации каскадеров России, продюсер, актер и кинорежиссер Александр Иншаков был только пионером. Однако сегодня о ВЛКСМ Александр Иванович в целом хорошего мнения, и жалеет, что в современной России нет столь авторитетной молодежной организации, занимающейся массовой социализацией подрастающего поколения. Питерский журналист, режиссер и общественный деятель Александр Невзоров не только не попал в ряды ВЛКСМ, но, по собственному утверждению, был изгнан из пионеров за то, что ковырялся пионерским галстуком в носу.Певица Людмила Сенчина в комсомол вступить не успела – ее родители много ездили по стране. Поэтому никаких комсомольских премий заслуженная артистка России, в отличие, к примеру, от Льва Лещенко и Валентины Толкуновой, не получала.

источник

По воспоминаниям бывших узников следственной тюрьмы известной как «Сухановка» или Спецобъект №110 там использовалось 52 разновидности пыток.

В 1938 году тюрьму оборудовали в помещении монастыря Святой Екатерины в Подмосковье. Подробный список «методов», которые использовались для получения нужных властям показаний, составила в книге «Сухановская тюрьма. Спецобьект 110» историк, исследователь ГУЛАГа Лидия Головкова.

Пытки

Самым простым методом, который использовался в пыточной тюрьме, были избиения заключенных, пишет исследователь. Избивать людей могли сутками без перерыва, посменно — следователи меняли друг друга, работали не покладая рук. Еще один довольно распространенный в то время способ получения показаний — испытание бессонницей: заключенного могли в течение 10 – 20 дней на долгое время лишать сна.

Были в арсенале палачей и более изощренные средства. Жертву во время допроса сажали на ножку табуретки таким образом, что при любом движении подследственного она входила в прямую кишку. Другим способом истязания была «ласточка» — заключенным связывали длинным полотенцем голову и ноги через спину. Вытерпеть такое невозможно, но людей в подобном состоянии держали часами.

Изобретательность следователей-садистов можно сопоставлять с изощренной фантазией маньяков из кино. Людям под ногти втыкали булавки, били дверями пальцы. Жертв террора сажали в так называемые «салотопки» — карцеры, где поддерживали высокую температуру. Пытали заключенных и в бочках с холодной водой. Следователь мог наполнить графин своей мочой и заставлять пить жертву.

Свидетельств о том, что кто-либо выдерживал нечеловеческие мучения, практически нет. В тюрьмах ломали бывалых военных. Генерал Сидякин после истязаний сошел с ума: Головкова пишет, что он начал выть и лаять по-собачьи. Многих после допросов отправляли на принудительное лечение в психиатрические больницы. По документам известен один случай, когда заключенный уцелел в спецучреждении и выдержал пытки. Михаил Кедров, бывший чекист, который пожаловался на злоупотребления в органах, прошел через пыточную тюрьму, не сознавшись в обвинениях. Это помогло ему на суде — его оправдали. Правда уйти от сталинских палачей ему не удалось: после начала Великой отечественной войны его расстреляли без возобновления следствия по приказу Лаврентия Берии.

Машины-убийцы

Комиссар госбезопасности часто лично издевался над жертвами. Перед расстрелами заключенных он приказывал своим подручным избивать их. Перед уходом на тот свет заключенному должны были «набить морду», видимо это доставляло главному сталинскому палачу какое-то особенное удовольствие. Лаврентий Берия появлялся лично на спецобъекте, в тюрьме у него был свой кабинет, из которого персональный лифт спускался в помещения для пыток.

Известны и примеры когда нацистские палачи применяли у себя опыт советских «коллег». В НКВД придумали специальные автозаки, которые были самыми настоящими машинами убийства. Выхлопная труба в них направлялась внутрь, заключенные умирали при перевозке, а тела убитых сразу отвозились в крематории. Данный метод гитлеровцы применяли в концентрационных лагерях.

источник

Владимир Куц прославился на весь мир, как бегун на длинные дистанции. Однако его жизненная дорожка оказалась короткой. В 1975 году в возрасте 48 лет спортсмен покончил с собой.

Успех

Будущий стайер родился в 1927 году в селе Алексино. Удивительно, но в детстве Володя не проявлял особенной ловкости. Напротив, мальчик был неуклюж и неповоротлив, за что и получил от приятелей прозвище Пухтя.

Когда грянула Великая Отечественная война, Куц пошел на фронт добровольцем. В 1943 году юноше едва исполнилось 16 лет, но он соврал, сказав, что ему уже 18-ть. До 1945 года он был связистом, а после победы отправился служить на флот, где он впервые и проявил себя в легкой атлетике. День ото дня Куц работал над собой, все улучшая и улучшая результаты.

В 1954 году Владимир познакомился со своим тренером Григорием Никифоровым, и победы не заставили себя долго ждать. А в 1956 году Куц уже стал олимпийски чемпионом в австралийском Мельбурне. В 1957 году спортсмен установил мировой рекорд, пробежав 5000 метров за 13 минут 35 секунд. Это достижение советского легкоатлета в течение 8-ми лет не мог побить никто.

… и падение

На самом взлете карьеры доктора посоветовали Владимиру Куцу покинуть большой спорт: у него диагностировали проницаемость капилляров. Но Владимир не хотел бросать так полюбившийся ему бег и вскоре отправился на соревнования в Бразилию. К финишу он пришел 8-мым, а в 1958 году на состязаниях в Таллине – последним.

Куц занялся тренерской деятельностью. Он хотел вырастить себе достойную смену. Владимир даже нашел одаренного ученика – тезку Владимира Афонина. Несмотря на это, Куц пристрастился к спиртному и все чаще уходил в запои. Вскоре Афонина отправили на олимпиаду в Мюнхене, где… тот проиграл. Возможно, эта неудача стала для тренера последним ударом.

Кроме того в 1972 году Куца разбил инсульт. На время он взял себя в руки и оправился от болезни. Но потом снова начал пить.

Снотворное с водкой

Августовским утром 1975 года Владимир Афонин обнаружил труп Куца, когда пришел к нему домой для того, чтобы разбудить своего тренера на занятия. Прославленный в прошлом бегун принял большую дозу снотворного и запил таблетки водкой. До сих пор неизвестно, действительно ли Куц хотел уйти из жизни или по причине алкогольного опьянения не понимал, что делает.

Когда на международных соревнованиях в Ницце диктор огласил трагическую новость о кончине легкоатлета, состязания отменили, и несколько тысяч зрителей поднялись с кресел, чтобы почтить память лучшего спортсмена планеты 1956-57 годов.

источник

У фотографа Стива Гаррингтона есть любимое место – маяк в Портколе (Уэльс), построенный в 1860 году. Вот уже на протяжении 7 лет он снимает штормовые волны, которые частенько возникают в этом районе. Из-за особенностей конструкции укреплений маяка накатывающиеся волны легко взлетают на невероятную высоту. И выглядит это просто потрясающе.

1. «Океан строит стены»

Молодой фотограф Стив Гаррингтон (Steve Garrington) специализируется на снимках безлюдных пейзажей.

2. «Водяная скульптура»

Одним из проектов талантливого фотографа стала съемка небольшого маяка в Портколе (Уэльс).

3. «Атака океанских волн»

Стойкий маленький маяк был построен еще в 1860 году.

4. «Величественные штормовые волны»

На протяжении многих лет маяк в Портколе выдерживает натиск штормовых океанских волн.

5. «Грохочущее покрывало»

Из-за наклонной конструкции сооружения волны во время штормов взлетают на невероятную высоту.

6. «Бушующий океан»

Этот снимок штормовых волн был признан лучшим в Великобритании в 2016 году.

7. «Темные воды»

Темные океанские волны разбиваются о маяк и падают назад с грохотом и множеством белых брызг.

8. «Одинокий страж»

Небольшой береговой маяк бессменно «стоит на посту» на протяжении 158-ми лет.

9. «Волновые монстры»

Съемки штормовых волн очень опасны, потому что фотографу постоянно приходиться следить за собственной безопасностью.

10. «Маяк в бурю»

Волна своеобразно столкнулась с маяком и создала узкую вертикальную «стену» из брызг непосредственно перед строением.

11. «Свет сквозь шторм»

На этом снимке проход к маяку полностью поглотили разбушевавшиеся океанические волны.

12. «Другой ракурс»

Вот так выглядит береговой маяк во время шторма с другой стороны.

13. «Я все еще стою!»

Небольшой маяк практически полностью накрыли штормовые волны с Бристольского залива.

14. «Сказка о двух разгневанных волнах»

Фотографу удалось заснять момент возникновения двух волн – набегающей и уже разбившейся о маяк.

15. «За час до восхода солнца»

В темноте Стиву Гаррингтону удалось сделать лишь пару кадров – съемке помешала слишком плохая погода.

16. «Океан бросает вызов облакам»

Большое количество брызг, которые фотографу удалось заснять на очень большой высоте.

17. «Бурная панорама»

Качественно снять панораму маяка во время океанского шторма – совсем непростое дело.

18. «До самого дна…»

Шторм был настолько сильным, что волны подняли песок с океанского дна, тем самым изменив свой оттенок.

19. «Гнев океана»

Береговой маяк во время шторма «Имоджен», подошедшего к самым берегам Великобритании в 2016 году.

20. «Шторм в монохроме»

Захватывающий черно-белый снимок штормовых волн освещенных косыми солнечными лучами.

Источник:

Издавна повелось, что в народе святые вечера отмечали от Рождества до самого Крещения. В это сказочное время в воздухе витала нечистая сила, готовая подшутить над каждым, кто в нее верил.

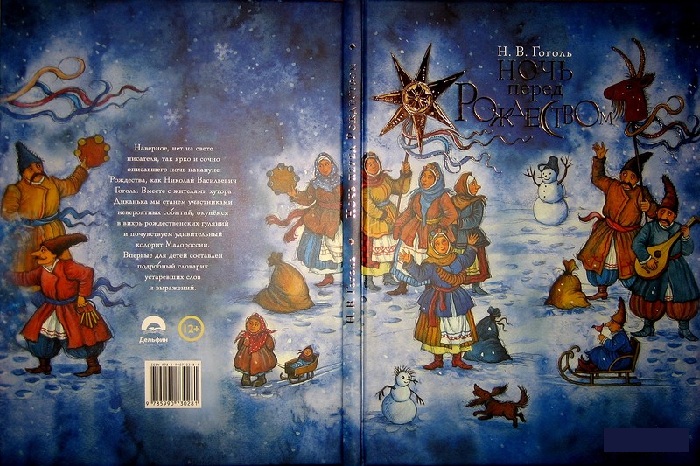

Это удивительно волшебное время превосходно описал Николай Гоголь в своей повести «Ночь перед Рождеством», вошедшей в цикл произведений «Вечера на хуторе близ Диканьки». За всю почти двухсотлетнюю историю этот бессмертный шедевр издавался около сотни раз. И каждое издание иллюстрировалось художниками, которые придавали ему неповторимый, волшебный колорит.

Издание повести «Ночь перед Рождеством». Дельфин.(2016). Художник: Ирина Пертелина.

Александр Пушкин в свое время так откликнулся о работе Гоголя: «Сейчас прочел „Вечера на хуторе близ Диканьки“. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами, какая поэзия. Какая чувственность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился…».

Это творение великого русского писателя и сегодня остается одним из любимейших произведений читателей и многих художников, воплотивших его в своем творчестве.

События этой повести фантастические и похожи на сказку, поэтому и все иллюстрации пропитаны духом народного фольклора, сказочных преданий и легенд.

Художник Кость Лавро — иллюстрации к книге «Ночь перед Рождеством» издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га.»

Иллюстрация к повести. Художник: Кость Лавро.

Иллюстрация к повести. Художник: Кость Лавро.

Иллюстрация к повести. Художник: Кость Лавро.

Иллюстрация к повести. Художник: Кость Лавро.

Иллюстрация к повести. Художник: Кость Лавро.

Иллюстрация к повести. Художник: Кость Лавро.

Иллюстрация к повести. Художник: Кость Лавро.

Иллюстратор — Ольга Ионайтис (Для книги издательства «РОСМЭН») 2010 год.

Иллюстрация к повести. Художник: Ольга Ионайтис.

«Иллюстрация

Иллюстрация к повести. Художник: Ольга Ионайтис.

Иллюстрация к повести. Художник: Ольга Ионайтис.

Иллюстрация к повести. Художник: Ольга Ионайтис.

Иллюстрация к повести. Художник: Ольга Ионайтис.

Иллюстрация к повести. Художник: Ольга Ионайтис.

Иллюстрация к повести. Художник: Ольга Ионайтис.

Иллюстрация к повести. Художник: Ольга Ионайтис.

Иллюстрация к повести. Художник: Ольга Ионайтис.

Художник — Ирина Петелина (для издательства «Дельфин») 2016 год.

Иллюстрация к повести. Художник: Ирина Петелина.

Иллюстрация к повести. Художник: Ирина Петелина.

Иллюстрация к повести. Художник: Ирина Петелина.

Иллюстрация к повести. Художник: Ирина Петелина.

Иллюстрация к повести. Художник: Ирина Петелина.

Источник:

Казанский собор Санкт-Петербурга.

Старушка Европа способна подарить прогрессивные идеи любому, кто отправился в путешествие по ней. Яркий пример тому поездка российского императора Павла I в Италию, где тот удостоился личной встречи с Папой Римским и так вдохновился красотами Ватикана, что наказал в Петербурге возвести его копию. И его наказ был выполнен.

Свой собственный Ватикан

Казанский собор Санкт-Петербурга./ Фото: travel-ru.ru

По возвращению в родные края и оказавшись на престоле, в последний год своего и без того короткого правления, император Павел I успел положить начало для воплощения задуманного. На поиск места для застройки много времени не тратили, тем более что церковь Пресвятой Богородицы, расположенная на Невском проспекте, давно обветшала.

Казанский собор Санкт-Петербурга./ Фото: aeslib.ru

Получилось одним строительством «убить двух зайцев» — и старое здание снести, и возвести новый храм, который украсил облик города. То ли в павловский период существовало эмбарго на иностранные товары, то ли на вещи заморские не хватало финансов.

Внутреннее убранство Казанского собора./ Фото: infourok.ru

Строганов лично уговорил правителя возвести храм исключительно из материалов отечественного производства, да еще и применить план строительства российского архитектора, проталкивая при этом эскизы в прошлом крепостного — А. Воронихина. Строганов лично занимался обучением последнего, а за прилежную учебу наградил того свободой.

Вторая колоннада

Открытка «Казанский собор Санкт-Петербурга»./ Фото: kolpakovs.ru

Протеже быстро оценил возможности представленной под застройку площади и принял решение построить доверенный объект с некоторыми отличиями. Причиной этому послужила необходимость повернуть алтарь на восточную сторону, не нарушив при этом принятых норм и проекций строительства храмов.

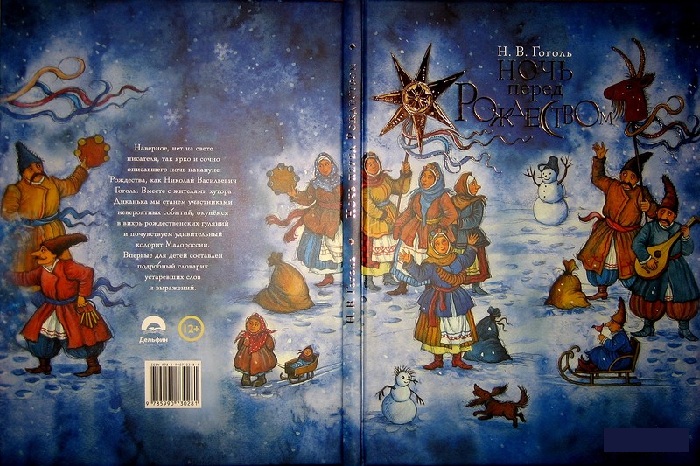

Казанский собор на карте Санкт-Петербурга./ Фото: kolpakovs.ru

Такая загвоздка препятствовала воплощению точной копии ватиканского собора св. Петра, по этой причине колоннаду было решено повернуть к Невскому проспекту. Такой шаг позволил одновременно создать «парадную» боковую зону и порадовать царскую особу. Мало кто знает, что полностью воплотить задуманный Воронихиным проект так и не удалось.

Первоначальный план Казанского собора./ Фото: infourok.ru

Идея подразумевала, что южная часть собора будет являть собой зеркальное отображение северной, и именно там должна была расположиться вторая колоннада. Если бы первозданный проект все же нашел бы свое место в жизни, то сегодня на Невском проспекте находилось бы подобие инопланетного звездолета.

Ожидающие ангелы

Вид на Казанский собор со стороны канала Грибоедова./ Фото: kolpakovs.ru

Продолжая тему отличий между задуманным проектом и готовым собором, стоит упомянуть и парочку скульптур. До наших дней пьедесталы остаются пустыми, а ведь на них должны были восседать архангелы. Стоит сказать, что пустыми они были не все время. До 24-го года IXX века на окончаниях крыльев располагались копии архангелов, выполненные из гипса, которые планировалось заменить на оригинальные бронзовые, но этого так и не произошло. Почему?

Вид на Казанский собор со стороны улицы Казанская./ Фото: tvereparhia.ru

Причина так и не известна. Однако, народ на этот счет выдвинул свою версию, сказав, что архангелы отказались занимать свое место до тех пор, пока в России не появится честный, достойный и мудрый политик! Колокольня и дома для клира так же должны были стать частью собора, но при утверждении проекта, Павел пожелал убрать их, аргументируя это тем, что в Ватикане ничего этого нет.

Кутузовское сердце

Памятник Кутузову М. И. возле Казанского собора./ Фото: infourok.ru

Для большинства ученых основной загадкой являлось месторасположение сердца могучего полководца Михаила Илларионовича. Многие легенды сводятся к тому, что в Петербург доставили только тело Кутузова, а его сердце, по воле самого же военачальника, оставили на дороге в Пруссии.

Памятник фельдмаршалу Кутузову М. И. возле Казанского собора./ Фото: kolpakovs.ru

Но дотошных ученых не удовлетворило это и те, решив докопаться до истины, в 1933 году решились вскрыть могилу, расположенную в Казанском соборе. Как думаете, что они там обнаружили? А там была банка с небальзамированным «легендарным» органом полководца. Таким образом красивая легенда разрушилась в пух и прах.

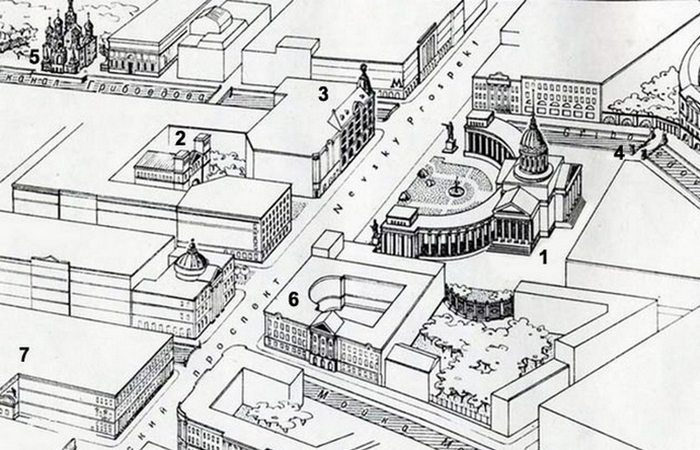

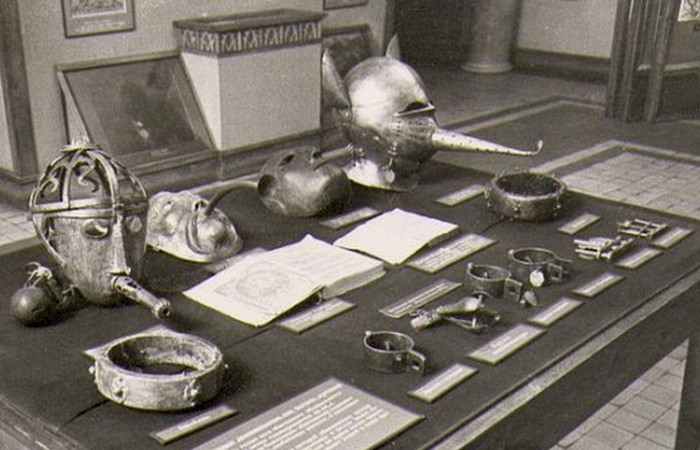

Музей истории религии и атеизма

Брошюра «Музей истории религии и атеизма»./ Фото: tvereparhia.ru

Уникальный «юмор» советской власти не перестает удивлять. Уничтожить храм коммунисты не решились. «Ограничились» снятием крестов, бипланами на колоннаде, портретами ВКП(б)истов и вождя.

Бипланы, портреты, вождь на Казанском соборе./ Фото: infourok.ru

«Вишенкой на тортик» стал атеистический музей. Цинизм, кощунство, глумление… Для такого поступка даже название сложно подобрать.

Экспонаты «Музея истории религии и атеизма»./ Фото: tvereparhia.ru

Икона Казанской Богоматери

Икона Казанской Богоматери (Казанский собор Санкт-Петербурга)./ Фото: kolpakovs.ru

В здании собора располагался лик Казанской Богоматери, но потом ее переместили в Князь-Владимирский собор, а легенда, гласящая о транспортировке иконы к солдатам на фронте, звучит очень уж сомнительно.

Купол Казанского собора Санкт-Петербурга.

Хотя, кто знает, может правительство того времени и дало соответствующее разрешение, в попытках опробовать все вариации. Поговаривают, что именно это, в январе 44-го года, помогло нашим солдатам. В настоящее время лик расположен на своем законном месте и готов служить многочисленным паломникам верой и правдой.

Как в годы Великой Отечественной войны в СССР появилась фашистская республика.

В 1941 году Советский Союз вступил в кровопролитное сражение с гитлеровской Германией. Красная Армия отступила к Москве, а на оставленной территории стали хозяйничать немцы. Они установили свой порядок везде, кроме Локотской республики. Это уникальное образование было основано двумя русскими инженерами, приказы которых даже немцы не осмеливались оспорить.

Константин Воскобойник – один из организаторов Локотской республики. | Фото: stormfront.org.

Константин Воскобойник родился в царской России, учился на юриста, а с началом Первой мировой войны ушел добровольцем на фронт. После революции 1917 года он воевал за большевиков и так называемых «зеленых». Много лет Воскобойник скрывался от властей, но затем легализовался, получил диплом инженера и в конце 1930-х годов поселился в городе Локоть Брянской области. Здесь он познакомился с инженером Брониславом Каминским, который успел отсидеть за антисоветские высказывания.

Бронислав Каминский (3-й слева, в фуражке) общается с офицерами немецкой полиции. | Фото: topwar.ru.

В 1941 году вермахт теснил Красную Армию и подходил к Смоленску. Именно в это время Воскобойник и Каминский начали активную деятельность. Они организовали отряд самообороны из 100 человек для поддержания порядка в округе. Когда в октябре в Локоть пришли немцы, то Воскобойника назначили обер-бургомистром, а Каминского – его заместителем. Им разрешили оставить вооруженный отряд народной милиции, который получил название «Русская Народная Освободительная Армия» и со временем вырос до 20000 бойцов с артиллерией, танками и бронетранспортерами.

Военные знаки различия Русской Народной Освободительной Армии, также известной как 29-й гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская).

В отличие от многих коллаборационистов, которые просто работали на немцев, Воскобойник пытался сделать из «Локотской волостной управы» настоящее государство. Он даже организовал собственную партию «Викинг».

Немцы и предатели уничтожали гражданское население. | Фото: historiavera.com.

В немецкие планы не входило появление новой страны, но помощь местного населения была очень кстати. Тысячи русских полицаев, знающих местность, были неоценимым подспорьем в борьбе с красными партизанами. Именно поэтому Локотское самоуправление получило поддержку. Немцы не вмешивались в дела на этой территории.

Воскобойник сам устанавливал законы, назначал налоги, собирал их в «казну». Колхозы были распущены, землю раздали крестьянам. В Локте открылись церкви и школы, действовал собственный суд. Однажды там даже судили и казнили двух венгерских солдат, несмотря на протесты германского военного командования.

Административная карта Локотской республики. | Фото: skoryzh.com.

В январе 1942 года во время партизанской операции Константин Воскобойник был убит, и у руля Локотского округа встал Каминский. Под его прямым руководством оказалась непризнанная республика, которая занимала территорию, по площади равную Бельгии, с населением 580 тысяч человек.

Солдаты 29-й гренадерской дивизии СС «РОНА», современная реконструкция.

Также Каминский стал командиром нового подразделения. Бойцы 29-й гренадерской дивизии СС «РОНА» использовалась для борьбы с партизанами. Россияне и беларусы, теперь служившие в СС, позже подавляли восстания в Варшаве и Словакии. В СССР они считались предателями, а немцы их не уважали за жестокость и слабую дисциплину.

С наступлением Красной Армии в августе 1943 года Локотская республика перестала существовать, а еще через год ее второй и последний руководитель, Каминский, был расстрелян немцами. Та же судьба ожидала еще многих предателей.

Источник:

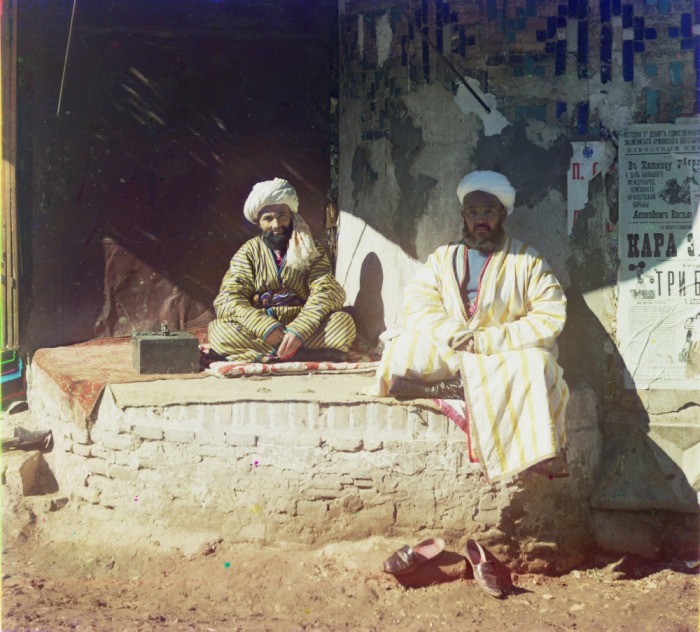

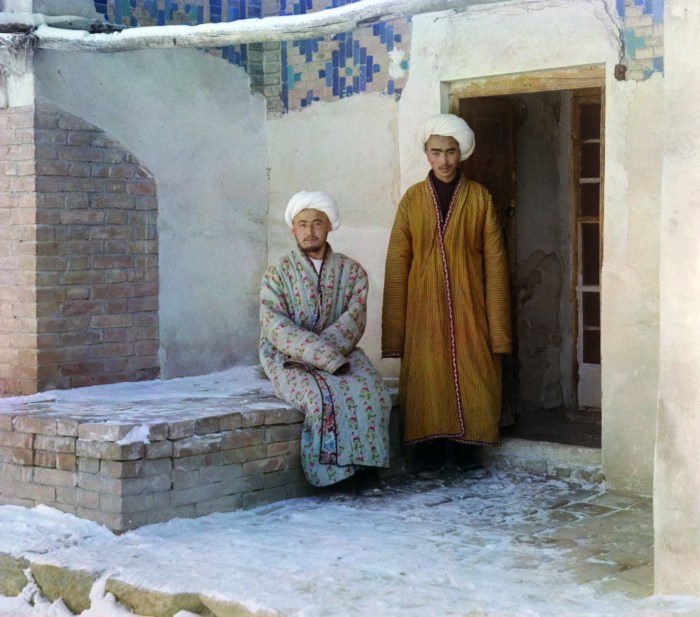

Документальные фотографии Прокудина-Горского, сделанные в начале XX века.

Про Сергея Прокудина-Горского сегодня знают все. Популярности ему, безусловно, добавил фильм Леонида Парфёнова «Цвет нации». Сергей Михайлович был химиком и увлекался фотографией. Причём увлекался так серьёзно, что существенно усовершенствовал наработки в фотоделе своих известных предшественников. Со временем у него начали получаться достойные снимки, а не просто фиксация окружающей действительности.

До нашего времени дошло около 2000 пластин Прокудина-Горского. Причём после Октябрьской революции они сохранились только потому, что их удалось вывезти из России. В настоящее время они хранятся в Библиотеке Конгресса США.

1. Автопортрет

Сергей Михайлович Прокудин-Горский — русский фотограф. Грузия, на реке Скурицхали, Орто-Батум, 1912 год.

2. Местный житель

Пожилой сарт. Самарканд, 1907 год.

3. Джигит Ибрагим

Джигит Ибрагим. Туркменистан, Байрам-Али, 1911 год.

4. Тяжёлая работа

Водонос. Узбекистан, Самарканд, 1911 год.

5. Уличные торговцы

Торговцы около Регистана. Узбекистан, Самарканд, 1911 год.

6. Азербайджанка

Азербайджанка в народном костюме. Азербайджан, Муганская степь, 1912 год.

7. Шашлычный двор

Шашлычная. Узбекистан, Самарканд, 1911 год.

8. Участники строительства железной дороги с моряками

Группа участников строительства железной дороги с моряками на пристани в Кем-Пристане. Россия, 1916 год.

9. Панорама города Златоуст

Северо-западная часть города Златоуст. Россия, 1909 год.

10. Одно из самых древних ремёсел

Плотник. Узбекистан, Самарканд, 1911 год.

11. Студенты старейшего учебного заведения

Студенты. Узбекистан, Самарканд, 1907 год.

12. Хлопковый завод в Мургабском имении

Поставка хлопка в хлопкоперерабатывающий завод в поместье Мургаб. Байрам-Али. Туркменистан, 1911 год.

13. Цех по упаковке товаров

Упаковочный цех. Грузия, Баржоми, 1912 год.

14. Девушка в мечтаниях

На веранде в Лугано. Швейцария, 1908 год.

15. Сенокос

Сенокос в ныне затопленном Леушинском монастыре. Россия, 1909 год.

Источник: