admin

Как работали и жили советские фарцовщики.

Рыночные отношения в СССР вопреки всем запретам существовали. Так называемые фарцовщики удовлетворяли спрос на джинсы, импортную одежду и электронику, которую достать простым советским гражданам было негде. В популярном фильме «Самая обаятельная и привлекательная» героиня с подругой приезжает на квартиру к фарцовщику, торгующему импортными вещами, чтобы приобрести красивый наряд. А еще у таких торговцев даже был свой сленг и своя иерархия.

Фарцовка дальнобойщиков

Иностранные вещи на чёрный рынок СССР в большом количестве поставляли шоферы-дальнобойщики, которые были работниками существовавшего тогда Cовтрансавто. Они использовали простую и раскрученную схему: вывозили из страны спиртные напитки и сигареты, золото и сувениры, а в скандинавских странах или в так называемых дружественных социалистических государствах меняли всё это на игрушки, обувь, одежду, а порой и на предметы ширпотреба.

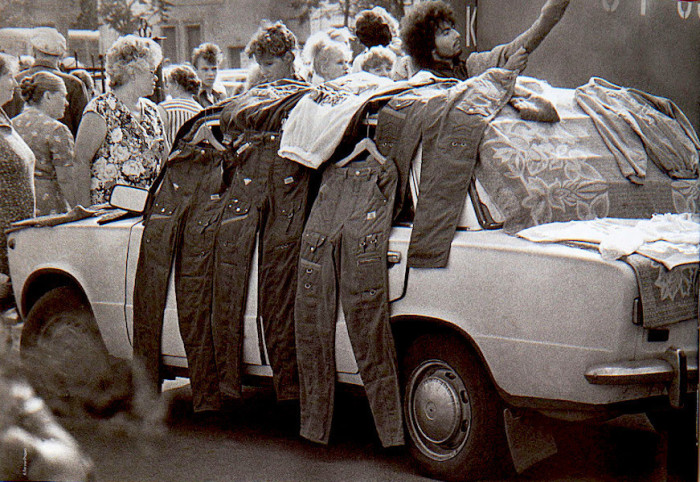

Фарцовщики, 70-е годы./Фото: rnbee.ru

Товар надёжно прятали в машине, а по возвращению домой сдавали оптовикам, с которыми у них была договоренность. Понятно, что некоторую часть оставляли для себя, потому жена дальнобойщика могла похвастаться югославскими сапогами, а дети – немецкими куклами. Все это было достаточно опасно, потому что водителя могли поймать с поличным и отстранить от поездок – этот факт, например, отражен в известном фильме «Интердевочка». Но не все дальнобойщики были такими наивными, как герой из фильма. Многие сколачивали на этом деле нешуточные состояния.

Моряки-торгонавты

Не отставали от дальнобойщиков и моряки торгового флота СССР, или, как их называли в народе, торгонавты. Пользуясь тем, что во многих странах Северной Европы спиртные напитки стоили очень дорого или вообще были запрещены, они везли туда коньяк и водку. Но не только алкоголь пользовался спросом — икра, фотоаппараты «Зенит», военные значки и форма –чего только не брали с собой моряки для продажи. На вырученную валюту они покупали дефицитные в СССР вещи и продавали их при возвращении.

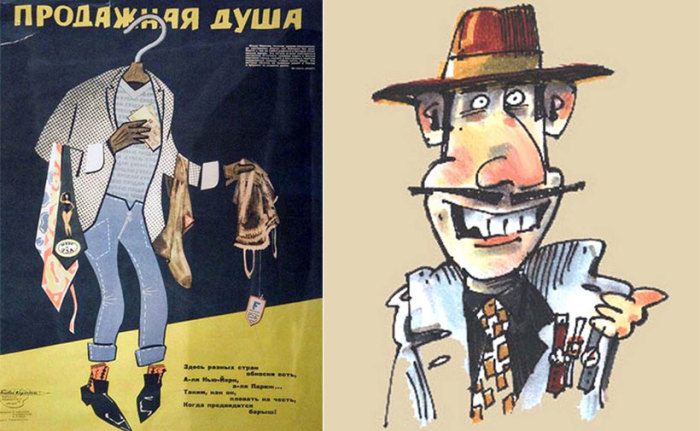

Карикатуры их старых советских журналов./Фото: mirtayn.ru

Кажется, какую выгоду можно получить, продав бутылку водки? Все просто: средняя цена в СССР за нее была 3 рубля, а продать в той же Скандинавии можно было за 15 долларов. Прибыль составляла примерно 14 долларов, на которые можно было купить массу мелких вещей, которые реализовывались в СССР в разы дороже. Прибыль моряков-торгонавтов могла составлять до 150 рублей с 10 вырученных долларов. Средняя зарплата в стране при этом была на уровне 120 рублей в месяц.

Система фарцевания в гостиницах «Интурист»

В гостиницах, где останавливались иностранные гости, процветала так называемая гостиничная фарцовка, в которую был вовлечен обслуживающий персонал.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»./Фото: твойгород.com

Система была четко отлажена, и у каждого участника существовали свои функции. Горничные меняли спиртное на различные мелкие импортные вещички – зажигалки, колготки, галстуки. Администраторы по этажам в основном занимались дорогой одеждой – джинсами, пальто, куртками. Самые большие обороты были у официантов, которые меняли икру, водку и коньяк на одежду и электронику.

Продажей вещей персонал не занимался. Горничные сдавали добычу администраторам, официанты – барменам, а те уже перекупщикам. Чаще всего главным был администратор, он и распределял вырученные деньги между всеми участниками.

Организаторы розничной продажи

Дальнобойщики, моряки и персонал гостиниц добывали товар, но продажей занимались другие люди, скупщики или посредники. Забирая оптовые партии, они организовывали своеобразный розничный магазин, проще говоря, продавали вещи на квартире.

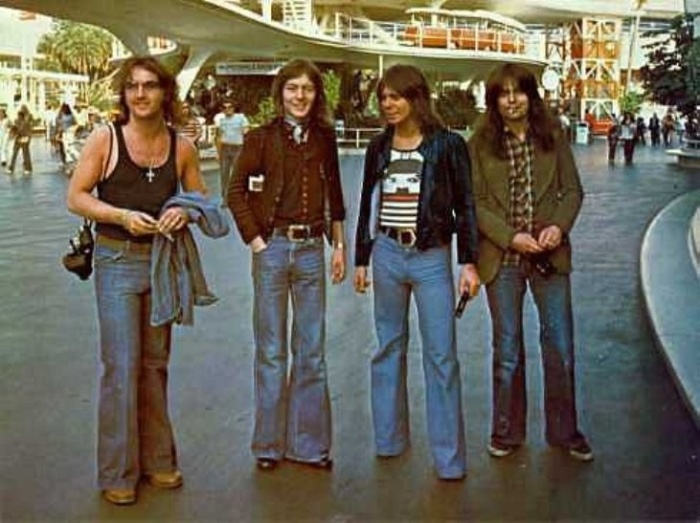

Самым популярным «фарцовым» товаром в 70-80 годы были джинсы./Фото: image1.thematicnews.com

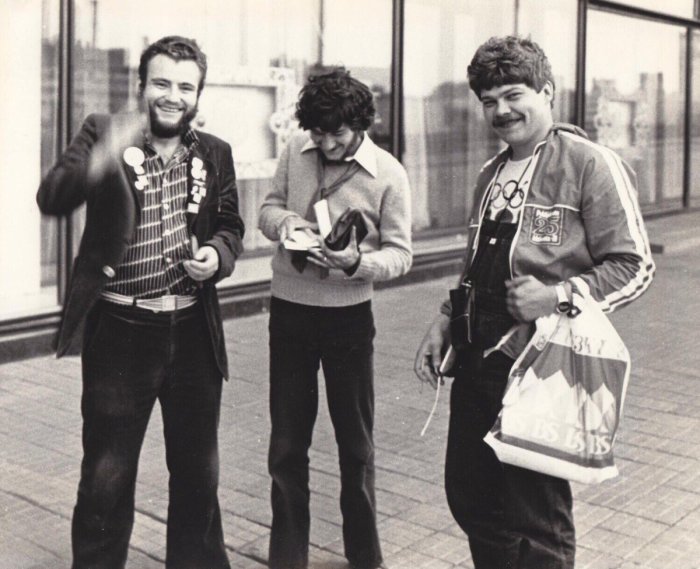

Многих фарцовщиков можно было узнать издалека. Они считали себя не спекулянтами, а яркими представителями особой субкультуры: одевались модно, курили иностранные сигареты, пили виски и другие западные напитки, были в курсе музыкальных новинок, говорили на англизированном жаргоне. Видимо, так фарцовщики представляли себе настоящих американцев.

Уровень конспирация при этом не уступал тому, что показывают в фильмах про шпионов. Узнать заранее адрес было невозможно — посредник вел покупателя сам. Даже во время предварительных телефонных переговоров нельзя было интересоваться наличием.

Уже прибыв на квартиру, можно было узнать, что именно и по каким ценам предлагается. Конкуренции практически не существовало, наоборот, продавцы старались помогать друг другу, обменивались клиентами (не бескорыстно, конечно).

Места, где можно было продать вещи почти легально, возникли примерно в середине 80-х годов в крупных городах. Например, в Ленинграде это была галерея универмага Гостиный Двор, где можно было по высокой цене купить и вожделенные джинсы, и сапоги-луноходы, и яркие пакеты, и лосины, и многое-многое другое. Но после этого фарцовка просуществовала не слишком долго.

Сленг фарцовщиков

В среде фарцовщиков существовал собственный сленг, с помощью которого участники торговли узнавали друг друга и защищались от «утечки» информации. Себя они называли «утюгами», а иностранцев – «фирмачами». Маленьких попрошаек, которые клянчили у иностранных гостей жвачку, сигареты, ручки, ласково называли «утюжонок» или же «пурукумщик» (на финском жевательная резинка — purukumi). Деньги носили название «капуста», а доллары – «зелень» или «грины». Финские марки назывались морковка (на финском — markka), немецкие марки – бундошка. Фирма́ — это все то, что и составляло предмет фарцовки, то есть импортная обувь и одежда, различные аксессуары.

Фарцовщик у метро. Старое фото./Фото: ribalych.ru

Имели свои прозвища и представители разных стран. Жители ФРГ – бундеса, а туристы из ГДР – дедероны. Югославов называли югами, итальянцев – алерами, американцев – штатниками, финнов – турмалайненами.

Непосвященный человек вряд ли понял бы фразу: «Бомбил тут с югом, взял пусера, чтобы скинуть в комок, это не самострок, а клевая фирма». Если перевести на нормальный язык, то это будет означать: «Вступил тут в деловые отношения с туристом из Югославии, взял кофты, чтобы сдать в комиссионный магазин, это не подделка, а хорошие фирменные вещи».

Сегодня фарцовка – это просто воспоминание. Огромное количество магазинов, возможность ездить за границу, интернет-торговля сделали эту профессию неактуальной.

Источник:

Фигурное катание всегда являлось гордостью советского спорта. Отечественные фигуристы не раз становились первопроходцами в отработке принципиально новых элементов программ и благодаря этому выигрывали олимпиады и чемпионаты мира. Имена знаменитых фигуристок-чемпионок до сих пор помнит вся страна…

Людмила Белоусова

Людмила Евгеньевна Белоусова родилась в Ульяновске 22 ноября 1935 года. В фигурное катание она пришла поздно – в 16 лет. В 1954 году Людмила познакомилась с ленинградцем Олегом Протопоповым и стала тренироваться вместе с ним. В 1957 году пара завоевала серебряную медаль на чемпионате СССР. В декабре того же года Белоусова и Протопопов поженились.

В 60-е годы они первыми из фигуристов выполнили такие сложные элементы, как тодес вперед на внутреннем ребре и так называемая «космическая спираль». В 1962 году выиграли чемпионат СССР и заняли вторые места на европейском и мировом чемпионатах. Победу им принесла и Олимпиада 1964 года.

Однако на чемпионате СССР 1971 года они оказались лишь шестыми, а в 1972 году – третьими. После этого пара ушла из большого спорта и какое-то время выступала в Ленинградском балете на льду.

24 сентября 1979 года Белоусова и Протопопов, находясь на гастролях в Швейцарии, попросили у швейцарских властей политического убежища. После этого в СССР их лишили всех званий и перестали упоминать об их спортивных достижениях. Лишь в 2003 году звездная пара впервые после отъезда посетила родину.

Людмила Пахомова

Людмила Алексеевна Пахомова родилась в Москве 31 декабря 1946 года. Долгое время она считалась не слишком перспективной фигуристкой. Но потом тренер ЦСКА Виктор Рыжкин убедил ее заняться танцами на льду. С 1964 года они трижды выигрывали чемпионат СССР.

С 1967 года Людмила Пахомова выступала в паре с Александром Горшковым. Тренировала их Елена Чайковская. Впоследствии пара поженилась. Пахомова и Горшков шесть раз становились чемпионами мира и Европы, а в 1976 году стали олимпийскими чемпионами.

После многих побед Пахомова и Горшков решили уйти из спорта. Людмила стала тренером. Но ее дальнейшей карьере помешала тяжелая болезнь. 17 мая 1986 года она скончалась от лимфогранулематоза в возрасте 39 лет.

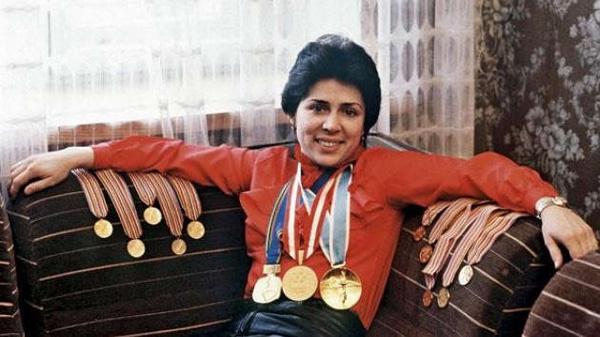

Ирина Роднина

Ирина Константиновна Роднина родилась в Москве 12 сентября 1949 года. С 1960 года тренировалась в секции фигуристов ЦСКА. С 1964 года тренером Ирины стал Станислав Жук, который поставил ее в пару с Алексеем Улановым. В декабре 1967 года Роднина с Улановым выиграли турнир «Московские коньки», а в январе 1968 года заняли третье место на чемпионате СССР. Впервые в истории парного катания они стали исполнять параллельный прыжок двойной аксель и комбинацию прыжков. В 1969 году пара заняла первое место на чемпионате Европы, а затем и на чемпионате мира.

В 1972 году после тяжелой травмы Ирина планировала уйти из большого спорта, но в апреле того же года вновь вернулась к выступлениям с новым партнером Александром Зайцевым. Вместе они одержали победу на чемпионате Европы 1973 года в Кёльне.

Роднина трижды становилась олимпийской чемпионкой, десять раз — чемпионкой мира, одиннадцать раз — чемпионкой Европы и шесть раз — чемпионкой СССР.

Наталья Бестемьянова

Наталья Филимоновна Бестемьянова родилась в Москве 6 января 1960 года. С 15 лет Наташа тренировалась у Эдуарда Плинера, выиграла юниорский чемпионат СССР и Кубок СССР 1976 года в одиночном катании. С 1977 года стала заниматься спортивными танцами на льду под руководством Татьяны Тарасовой. Ее партнером стал Андрей Букин. В паре с ним она выиграла Олимпиаду 1988 года, четырежды побеждала на чемпионатах мира, пять раз – на чемпионатах Европы, три раза – на чемпионатах СССР. C 1988 года Бестемьянова работает в Театре ледовых миниатюр. В 1991 году она стала чемпионкой мира среди профессионалов.

Елена Водорезова

Елена Германовна Водорезова родилась в Москве 21 мая 1963 года. С 1974 года она тренировалась у Станислава Жука. На чемпионате Европы 1976 года 12-летняя Лена впервые в истории фигурного катания выполнила так называемый двойной флип в каскаде с тройным прыжком (тулупом), а затем три тройных прыжка. В том же году на зимних Олимпийских играх судьи поставили ей за технику 5,9 балла, что является редчайшим случаем в истории.

В 1979—1981 годах Елена заболела ревматоидным полиартритом. Однако в 1982 году она смогла занять третье место на чемпионате Европы, а в 1983 году стала второй по Европе и третьей на чемпионате мире.

Увы, в 1984 году Елена вынуждена была прервать выступления из-за прогрессирующего недуга и занялась тренерской карьерой в ЦСКА.

Одним из символов этого светлого праздника уже более ста лет остаются яйца Фаберже Всего легендарный ювелир создал 52 императорских пасхальных яйца, из которых лишь несколько никогда не вывозились за пределы России. Одно из таких — ювелирное яйцо «Букет лилий»

.

Пасхальные яйца, изготовленные ювелирным домом Карла Фаберже.

Первое пасхальное яйцо Карл Фаберже изготовил в 1885 году по заказу императора Александра III для его жены Марии Федоровны. Роскошный подарок был преподнесен в честь особого случая – Светлого Христового Воскресения и годовщины помолвки императорской четы. Фаберже изготовил и соответствующий подарок – яйцо «Курочка», сверху покрытое белой эмалью. Внутри чудо-яйца был спрятан сюрприз: золотой желток, внутри которого, словно в матрешке, золотая курочка, а также украшенная бриллиантами миниатюрная копия королевской короны и цепочка с рубином.

*Букет лилий* — уникальное пасхальное яйцо Фаберже.

Марие Федоровне подарок так пришелся по душе, что император сделал ежегодной традицией преподносить ей все новые творения Фаберже. Николай II продолжил традицию: он преподносил яйца, изготовленные в ювелирной мастерской Фаберже, матери Марии Федоровне и супруге Александре Федоровне из года в год.

*Букет лилий* символизирует чистоту и невинность Девы Марии.

В период с 1885 по 1917 год было изготовлено 52 яйца, но сохранились только 42 из них. Каждое яйцо – уникальное произведение искусства. Одно из самых крупных по размеру – яйцо под названием «Букет лилий». Это яйцо было изготовлено к Пасхе 1899 года, над ним, помимо самого Фаберже, трудился ювелир Михаил Перхин, один из лучших ювелиров России. В качестве образца для вдохновения Карл Фаберже выбрал часы Людовика XVI. Гениальному ювелиру удалось воплотить непростой замысел: он превратил яйцо в циферблат часов, расположив по контуру римские цифры, украшенные алмазами. Стрелка часов сделана по подобию стрелы Амура.

Портрет Александры Федоровны, жена Николая II.

Выбор цветов для декорирования яйца не был случайным: розы символизируют красоту и любовь, а белые лилии, выполненные из золота и халцедона, – невинность и чистоту Девы Марии. Факелы Купидона – знак семейной любви.

Карл Фаберже — гениальный ювелир из России.

Сегодня «Букет лилий» и еще девять яиц Фаберже хранятся в фонде музея Оружейной палаты в Москве. Некоторые яйца из императорской коллекции можно увидеть в других музеях России и за рубежом.

Источник:

С позиций сегодняшнего дня «эпоха застоя», во время которой страной управлял Леонид Ильич Брежнев, выглядит золотым временем стабильности и веры в завтрашний день. При этом историки утверждают, что если бы не инцидент в Ташкенте, когда на Генерального секретаря ЦК КПСС в прямом смысле слова рухнул самолет, пожилой руководитель страны мог бы прожить еще несколько лет.

Роковой визит в Ташкент

Согласно заведенной в СССР традиции высшее руководство страны периодически посещало республики страны с официальными визитами, в ходе которых проходило награждение руководителей предприятий и их работников государственными наградами. Торжественный визит 75-летнего Брежнева в Узбекистан был приурочен к награждению республики орденом Ленина за большой вклад в достижения народного хозяйства страны. В программе официальных мероприятий отдельной строкой стояло посещение Л.И. Брежневым и руководителем Узбекистана Ш.Р. Рашидовым Ташкентского авиационного производственного объединения имени В.П. Чкалова. На нем в 1980-е годы собирали новейшие военно-транспортные самолеты Ил-76МД.

Когда правительственная делегация прибыла в Ташкент, было заметно, что Брежнев чувствует себя не самым лучшим образом. Видя это, организаторы визита предложили исключить посещение предприятия из официальной программы мероприятий. Однако Брежнев в ультимативной форме заявил, что на авиационный завод он обязательно поедет. Спорить с ним не стали. Не удивительно, что когда правительственные лимузины подъехали к заводу, в сборочный цех, где должна была состояться встреча с Л.И. Брежневым, ринулся чуть ли не весь коллектив предприятия. Шутка ли, вблизи своими собственными глазами увидеть самого Генерального секретаря ЦК КПСС.

Не ходите под лесами

К моменту появления Брежнева в цехе собрались около 15 тысяч человек. Яблоку было негде упасть. Данное обстоятельство сильно обеспокоило охрану руководителя страны. Народу было столько, что рабочие облепили даже леса, которые поддерживали недостроенный самолет. Разумеется, деревянные конструкции не выдержали перемещения по ним большого количества людей и неравномерного распределения нагрузки. Едва Леонид Ильич вышел из-под днища самолета, как раздался жуткий скрежет и леса рухнули. Многих людей придавило тяжелой конструкцией. Охрана была в шоке. Брежнев вместе с Рашидовым оказались под упавшей площадкой. Леса тут же подняли. К счастью, Леонид Ильич был жив, но лежал на спине с разодранным ухом, из которого текла кровь. Жизнь ему фактически спас телохранитель Владимир Собаченков. Он принял удар на себя и не дал тяжелой конструкции придавить Брежнева. Голова у охранника была вся в крови. Серьезные повреждения получил также начальник местного 9-го Управления КГБ СССР, который вместе с Собаченковым сдерживал падающие леса. Как ни странно, Рашидов практически не пострадал.

Как выяснилось, ЧП стало также причиной сломанной ключицы у Брежнева. Для человека в его возрасте это была нешуточная травма. Врачи впоследствии утверждали, что от драматических событий в Ташкенте Брежнев не смог оправиться до самой смерти, они даже существенно приблизили его кончину. В то же время по стране поползли слухи, что происшествие в Ташкенте было тщательно спланированным покушением. Дело в том, что Рашидов погряз в коррупции и Л.И. Брежнев дал поручение КГБ провести проверку его деятельности. А Рашидов из-за опасения разоблачения будто бы и подстроил несчастный случай на авиационном заводе. Ведь леса можно было подпилить. К тому же по странному стечению обстоятельств меньше всех во время инцидента пострадал именно Рашидов.

источник

Потомки Геракла, спартанцы, были идеальными воинами. Они жили войной, и именно как воины вошли в историю. Такая слава породила о Спарте и ее гражданах множество исторических мифов.

Причины могущества Спарты

Спартанcкие цари считали себя Гераклидами – потомками героя Геракла. Их воинственность стала нарицательной, и совершенно обоснованно: боевой строй спартанцев был прямым предшественником фаланги Александра Македонского.

Спартанцы внимательно относились к знамениям и пророчествам и очень прислушивались к мнению дельфийского оракула. Культурное наследие Спарты не известно так же хорошо, как афинское, во многом из-за настороженности воинственного народа к письму: к примеру, их законы передавались устно, а на не-воинских надгробиях было запрещено писать имена умерших.

Однако если бы не Спарта, культура Греции могла бы быть ассимилирована чужеземцами, беспрестанно вторгавшимися на территорию Эллады. Дело в том, что Спарта была фактически единственным полисом, у которого не просто была боеспособная армия, но вся жизнь которого подчинялась армейскому порядку, проходила по строжайшему расписанию, призванному дисциплинировать воинов. Возникновением такого милитаризированного общества спартанцы были обязаны уникальным историческим обстоятельствам.

Начало X века до н. э. принято считать временем первого масштабного заселения территории Лаконии, то есть будущей Спарты и прилегающих к ней земель. В VIII веке спартанцы предприняли экспансию на близлежащие земли Мессении. В ходе оккупации они решили не уничтожать местных жителей, а сделать их своими рабами, которые известны как илоты – буквально «пленные». Но создание колоссального рабовладельческого комплекса повлекло за собой неизбежные восстания: в VII веке илоты в течение нескольких лет боролись с поработителями, и это стало уроком Спарте.

Законы, установленные по легенде спартанским царем-законодателем по имени Ликург (в переводе – «волк-труженик») еще в IX веке, послужили урегулированию внутриполитической обстановки после завоевания Мессении. Земли илотов спартанцы распределили между всеми гражданами, а все полноправные граждане составляли костяк армии (порядка 9000 человек в VII веке – в 10 раз больше, чем в любом другом греческом полисе) и имели гоплитское вооружение. Укрепление армии, продиктованное, возможно, опасением, что вспыхнет очередное восстание рабов, способствовало чрезвычайному увеличению влияния спартанцев в регионе и формированию особенного строя жизни, характерного только для Спарты.

С целью оптимальной подготовки воинов Спарты их с семилетнего возраста отправляли в централизованные государственные структуры, где они до 18 лет проводили время в интенсивных тренировках. Это было своеобразной ступенью инициации: чтобы стать полноправным гражданином, нужно было не только успешно пройти все испытания 11 лет обучения, но и в качестве доказательства своих умений и бесстрашия в одиночку убить кинжалом илота. Неудивительно, что у илотов постоянно возникал повод для очередных выступлений. Широко распространенная легенда о казни неполноценных спартанских мальчиков или даже младенцев, скорее всего, не имеет под собой реальной исторической основы, так как в полисе даже существовала определенная общественная прослойка гипомейонов — физически или умственно неполноценных «граждан».

Спаситель Греции

Спартанцы не строили никаких оборонных стен вплоть до II века до н. э., что является лучшей демонстрацией их боеспособности и бесстрашия. По сути, в Элладе не было врага, имеющего шансы сломить Спарту в период ее расцвета. Спарта обладала и самыми большими территориями среди греческих земель – около 8000 квадратных километров.

Укреплению внешнеполитической позиции поспособствовала инициатива Спарты в создании Пелопонесского союза, призванного защищать как внешние границы Пелопонесского полуострова, так и саму Спарту от бунта илотов.

Дальнейшую роль этого государства в истории Древней Греции трудно переоценить.

Нарастало могущество Персии, и в 490 году состоялась знаменитая битва при Марафоне, в которой афиняне одержали сокрушительную победу над войсками Дария. После чего персидский царь решил собрать огромную армию, вернуться и взять реванш. Уже его сын, Ксеркс, в 480 году двинулся с многочисленным войском на греков – как по суше, так и по морю. И теперь без спартанцев персидские силы сдерживать было невозможно.

Множество жителей греческих полисов присоединялись по пути к армии персов, и сражались против других греков, действуя по принципу «враг моего врага – мой друг». Геродот уделил огромное внимание этому эпизоду греко-персидских войн, а в особенности победе афинян в морском бою при Саламине в 480 году и героическому подвигу спартанцев в битве в Фермопильском проходе (те самые «300 спартанцев»).

В решающем сражении при Платеях в 479 году спартанцы также сыграли главную роль. Таким образом, можно сказать, что именно Спарта вместе с Афинами отразила нападение Персии и выиграла войну. Благодаря усилиям превосходно подготовленной спартанской армии, греческая культура смогла достигнуть своего расцвета. И если бы не Спарта, мы бы сейчас, возможно, не знали классической греческой философии и театра.

Закат Спарты

После войны с персами начались неизбежные войны спартанцев с Афинами за гегемонию на территории Греции. Спарта в итоге победила, однако ее господство продлилось недолго.

В 260-х годах государство разбили варвары-герулы. С этого времени Спарта постепенно стала превращаться в своего рода пародию на саму себя, музей своего же прошлого, о чем упоминает Плутарх. Древнегреческий философ рассказывал, как в 100 году н. э. он наблюдал бичевание спартанских юношей на потеху туристов, которым демонстрировали якобы спартанские обряды, расхожий в обществе миф (к созданию которого Плутарх лично приложил руку).

После захвата Эллады римлянами только Афины и Спарта из всех древнегреческих полисов получили определенную независимость от Рима. Так древняя слава Спарты сослужила ей последнюю службу. Закат Спарты произошел тихо и постепенно, однако стоит помнить, что она дала миру не только превосходных, вошедших в историю воинов, но и поэтов – таких как Тиртей, воодушевивший спартанцев своими стихами во время похода на Мессению, и Терпандр, усовершенствовавший лиру и придумавший номы. Впрочем, последний пришел в Спарту с острова Лесбос, а Тиртей, хромой учитель, был отправлен в Спарту афинянами.

источник

Разработанный группой военных специалистов-ракетчиков лазерный пистолет с пиротехнической лампой-вспышкой в серийное производство так и не попал, хотя и имел три модификации.

Кто его создал, и как было устроено оружие

Отставной полковник Валентин Иванович Углов, заведующий музеем военной академии РВСН, писал в своей публикации, что в 80-х годах в Военной академии Ракетных войск СССР разработкой лазерного пистолета в рамках программы «Алмаз» занималась группа, руководимая профессором В. С. Сулаквелидзе. Помимо Сулаквелидзе в конструкторский коллектив входили еще четверо ученых.

Калибр у созданного военными конструкторами пистолета был 10-миллиметровый, вес приблизительно соответствовал массе «обычных» аналогов оружия подобного класса. Длина – порядка 180 мм, режим стрельбы – полуавтомат, магазин вмещал восемь спецкапсул. Лазерный луч был способен поражать цель, расположенную на расстоянии до 20 метров.

Каким был принцип действия

В. И. Углов отмечает в своей статье, что этот уникальный пистолет разрабатывался как оружие несмертельного воздействия – с помощью него предполагалось выводить из строя вражеские оптические системы, ослеплять неприятеля. Для компактного лазерного оружия требовалось создать активную среду, источник оптической накачки и резонатор.

Основным компонентом лазерного пистолета выступали «патроны» – 8 пиротехнических ламп-вспышек, каждая из которых, в свою очередь, представляла собой емкость, заполненную кислородом, солями металла и циркониевой фольгой. Заряд поджигался специальной электрической искрой (для генерирования электроэнергии в конструкции пистолета предусматривалась мини-батарейка), за считанные миллисекунды создавая температуру свыше 4700 градусов по Цельсию, которая впоследствии преобразовывалась в лазерное излучение.

Самодельные лампы-вспышки имели форму колб с сантиметровым диаметром, принцип действия при стрельбе был таким же, как у других пистолетов – при выстреле отработанная лампа-гильза автоматически выбрасывалась, а очередной «патрон» занимал место в осветительной камере.

Почему его не пустили в серийное производство

Руководитель конструкторской группы по созданию первого и единственного советского лазерного пистолета В. С. Сулаквелидзе скончался в том же году, когда опытный образец уникального оружия самообороны был уже готов, сообщается официальными источниками РВСН. Массовое производство данного пистолета требовало, прежде всего, серийного изготовления комплектующих, в частности, «патронов»-ламп.

На одном из оборонных предприятий Советского Союза производственная линия по их сборке уже была налажена, но со второй половины 80-х годов в военно-промышленном комплексе СССР начались конверсионные процессы, которые свели на нет реализацию данного проекта.

Сейчас эту уникальную разработку советских конструкторов – лазерный пистолет в числе других экспонатов можно увидеть в серпуховском музее Военной академии РВСН.

источник

Некоторые называют горилку украинской водкой, потому что считают, что между этими алкогольными напитками нет никакой разницы. Однако это не совсем так.

Происхождение понятий

Термин «горячее вино», обозначающий напиток, характеризующийся способностью к горению, был распространен на Руси еще в XVII веке. Но благодаря особенностям русского языка на нашей родине он не прижился. Дело в том, что в связи с разнообразием вариантов толкования термин всячески искажался («горящий», «горючий», «горелый», «жженый»), а потому в конце концов и утратил свой первоначальный смысл. До наших дней он сохранился только в одной форме — «горячительный напиток».

А вот на Украине старинный термин закрепился, потому что опять-таки благодаря особенностям украинского языка, все понимали его одинаково. Горилка – только от глагола «гореть». Все эти обстоятельства описал еще в своем труде «История водки» знаменитый советский ученый Вильям Похлебкин.

Украинские купцы впервые привезли горилку в Россию в XVI веке. Русские окрестили этот напиток «черкасским вином». В то время всех украинцев называли на Руси черкассами, а большинство алкогольных напитков – вином.

Что же касается прижившегося у нас слова «водка», то, по предположениям лингвистов, оно произошло от польского «вудка». Это сокращенная форма от выражения «аква вита» — «живая вода».

Производство горилки и водки

Однако водка отличается от горилки не только названием. С момента появления этих напитков на свет в их состав входили разные ингредиенты. Водку в России изготавливали из ржи, иногда с добавлением ячменя, пшеницы или овса. В то время как горилку делали исключительно из пшеницы, а несколько позже и из картофеля. Причем русские свой напиток фильтровали, а украинцы просто перебивали резкий запах неочищенной горилки с помощью трав.

Технологии производства современной горилки и современной водки тоже разнятся. Украинские производители утверждают, что для изготовления горилки используется только природная артезианская вода, основой же русской водки является дистиллированная.

Качественную горилку делают из спирта, который в свою очередь получают из солода. А водка состоит из спирта, изготовленного ферментным способом. Кроме того, горилка проходит также специальную так называемую «серебряную» фильтрацию, благодаря которой устраняется резкий запах и вкус этого спиртного напитка.

Вкусовые особенности горилки

Эксперты считают, что благодаря современным технологиям и натуральным компонентам вкус у горилки более мягкий, чем у водки. В связи с этим при употреблении горилки можно уловить легкий аромат хлеба или меда, в зависимости от заложенных производителем ингредиентов. Сегодня посторонние нотки в ней, как то спирт или уксус, являются признаками некачественного продукта.

источник

В германской армии периода Второй мировой войны к вопросам снабжения относились весьма обстоятельно. Это касалось в том числе и денежного довольствия. Вплоть до 1944 года военнослужащие вермахта исправно получали положенные им деньги.

Безопасность важнее

О доходах немецких солдат в годы Второй мировой войны мы узнаем из разных источников, в том числе из воспоминаний военнослужащих. Так, ветеран вермахта Армин Шейдербауэр, попавший на фронт в 1943 году в возрасте 18 лет, отмечал, что ему сразу дали звание лейтенанта и зарплату в 220 рейхсмарок (РМ), которую перечисляли на сберегательный счет банка Штокерау.

Даже без фронтовой надбавки это была значительная сумма, особенно для вчерашнего курсанта. Помимо денежного довольствия Шейдербауэр получил единовременное пошивочное пособие – 750 РМ, на которое можно было приобрести очень приличное обмундирование.

В начале 1944 года ежемесячный оклад Шейдербауэра, по-прежнему находившегося в звании лейтенанта, составлял 300 РМ. К этому времени на его сберегательном счете накопилась сумма в 4000 РМ, так как в период постоянных боевых действий он не имел возможности тратить деньги. Но офицер в любой момент мог обратиться в одно из отделений банка и снять необходимую суму.

К концу войны лейтенант попал в плен, а после освобождения узнал, что его банк лопнул, а вместе с ним ушли и все наколенные средства, на которые он собирался с невестой строить новую жизнь. Впрочем, по словам Шейдербауэра, его тогда больше волновали не деньги, а собственная безопасность.

Прежде всего, соратники

Предсказуемо, что лучше всего в финансовом отношении обстояли дела у германского генералитета. Для своих ближайших сподвижников Гитлер средств не жалел. По некоторой информации, лучше всех жил рейхсмаршал Герман Геринг чей совокупный месячный доход достигал 30 тысяч РМ. Недаром его называли «втором человеком» после фюрера.

Весьма щедро Гитлер чествовал высших армейских чинов к их очередному юбилею. Так, весной 1941 года гросс-адмиралу Эриху Рэдеру на 65-летие выплатили премию в размере 250 тысяч РМ. Столько же год спустя к своему 65-летию получил фельдмаршал Вильгельм фон Лееб. Внушительные суммы были выписаны и к юбилеям Рундштедта, Кейтеля и фон Клюге, а Клейсту и Гудериану фюрер пожаловал обширные поместья.

Что касается постоянных ежемесячных доходов высшего командного состава германской армии – фельдмаршалов и гросс-адмиралов – то они колебался в районе 4 тысяч РМ, при этом их денежное довольствие даже в предвоенное время лишь частично облагалось налогами. За весь срок своей службы немецкий генералитет мог обеспечить себе сытую и беспечную старость.

Каждому свое

В период Второй мировой войны все военнослужащие германской армии могли рассчитывать на оклад свободный от уплаты налогов (так называемый Wehrsold). Правда для значительной части военных Wehrsold замораживался на весь период их нахождения в плену.

Жалование выплачивалось либо авансом раз в месяц, либо через равные промежутки времени, например, каждые 10 дней. Если в семье военного имелись иждивенцы, то он имел право на пособие, которое выплачивалось его родным гражданскими властями независимо находился солдат в действующей части или в плену.

Профессиональные военные помимо Wehrsold (его еще называли фронтовым окладом) получали регулярное жалование (в том числе и за период, проведенный в плену) – Freidensbesoldung, положенное в мирное время. Это жалование состояло из основной части, квартальных премий и пособия на каждого ребенка.

Свое жалование военнослужащий мог получить в виде чека в комендатуре по месту пребывания, наличные при этом переводились в один из немецких банков. До 1945 года Freidensbesoldung обычно выплачивали за 2 месяца вперед, в заключительный период войны – только за 1 месяц.

Некадровые военные начиная со звания обер-ефрейтор могли обратиться в комендатуру с просьбой о выплате Freidensbesoldung, но в таком случае им приходилось отказываться от пособий на иждивенцев. Встречались случаи, когда сумма выплат на иждивение превышала регулярный оклад, и тогда подобный обмен становился бессмысленным.

Финансовое обеспечение солдат вермахта также предполагало дополнительные выплаты за участие в боевых действиях (Frontzulage) – независимо от звания 0.50 РМ в день. Каждый германский военный помимо денежного довольствия мог рассчитывать на бесплатное трехразовое питание, жилье и обмундирование. Питание можно было обменивать на его денежный эквивалент – до 3 РМ в день.

Ниже приведены оклады некоторых категорий военнослужащих вермахта в переводе на современные доллары США без учета налогов (1 доллар США или 0.40 рейхсмарок 1945 года примерно соответствуют 17 американским долларам 2018 года). Первая цифра означает регулярное жалование Freidensbesoldung, вторая – фронтовую надбавку Wehrsold:

Генерал-фельдмаршал 19 040$ + 2 040$

Генерал-полковник 13 107$ + 1 836$

Генерал 11 985$ + 1 632$

Генерал-лейтенант 9 520$ + 1 428$

Генерал-майор 7 939$ + 1 224$

Полковник 6 324$ + 1 020$

Майор 4 029$ + 731$

Лейтенант 1 360$ + 476$

Фельдфебель 1 088$ + 357$

Унтер-офицер 952$ + 272$

Солдат 204$ (только Wehrsold)

В воинских формированиях вермахта оклады получали также легионеры – для рядового наемника вплоть до 1945 года это сумма равнялась 30 РМ. По воспоминаниям поляка, воевавшего в 352-м артиллерийском полку, его зарплата составляла 52.50 – 54.50 РМ в месяц.

Добровольные помощники вермахта, так называемые «хиви», зарабатывали в зависимости от национальной принадлежности. Так, русские «хиви» получали 24 РМ в месяц, поляки – 45-55 РМ, прибалты – 72 РМ + 30 фронтовых РМ.

Об уровне зарплат в других родах германских войск информации почти нет. Однако пилот Люфтваффе Вольфганг Дирих в своих воспоминаниях писал, что за каждый вылет «экипажа-разрушителя» для атаки на опасные цели (например, британские заводы) сверх обычного оклада полагалась доплата за риск в размере 400 РМ.

Для сравнения, средний оклад немецкого рабочего в месяц в годы войны составлял порядка 190 РМ. Пачка сигарет Eckstein (12 шт.) стоила 3.33 РМ, цена суточного продуктового пайка германского военнослужащего составляла 1.35 -1.50 РМ, карту для посещения солдатского борделя можно было приобрести за 2 РМ.

источник

Злые языки говорят, что граждане Советского Союза все время жили в страхе. Это отчасти правда: у советских людей действительно были фобии, как, собственно, у всех жителей Земного шара. Вспоминаем, больше всего боялись в СССР.

Ядерная война

Это был главный страх любого советского человека, периодически обострявшийся после очередных учебных тревог. Почти каждый гражданин СССР представлял, как выглядит «ядерный гриб», знал, в какую сторону нужно упасть, если ядерная вспышка от него произойдет с правой стороны, ловко справлялся с противогазом, неплохо ориентировался в бомбоубежище. Страх ядерной катастрофы отпустил советского человека только перед самым концом Советского Союза, когда американцы стали названными друзьями.

Милиция

Если среди американцев распространена необъяснимая боязнь клоунов, то в Советском Союзе эту роль монстров выполняли милиционеры. «Придет милиционер и тебя заберет», — этот материнский призыв к порядку знаком почти каждому советскому человеку. Правда, нельзя сказать, что советские дети особо боялись милиции: страх спонтанных контактов с правоохранительными органами появлялся уже в более зрелом возрасте

Страх быть завербованным иностранной разведкой

Этого опасались даже те люди, деятельность которых вряд ли бы заинтересовала западные спецслужбы. Граждан иностранных государств, особенно капиталистически, большинство советских людей боялось как огня. В первую очередь, конечно, это касалось советских граждан, попавших за рубеж: почти все время человек находился в напряжении в ожидании подвоха от ЦРУ. Кроме того, высокий уровень страха командированного поддерживали кураторы из КГБ, которые, как правило, сопровождали все советские туристические и деловые группы.

ОБХСС

Эту аббревиатуру, которая расшифровывалась как «Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности», боялся каждый работник торговли: от директора крупного универмага до продавца сельского магазина. Сотрудники ОБХСС появлялись нежданно и проверяли работу весов, уровень влаги в колбасе (искусные продавцы специально замачивали ее для увеличения веса), наличие левого товара на складе. Страх подкреплялся еще тем, что некоторые фигуранты громких уголовных дел по хищениям “Елисеевского” универсама в Москве и системы рыбных магазинов “Океан” были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу.

Госучреждения

Всевозможные собесы, профкомы и прочие «нотариусы». Сюда большинство советских граждан отправлялось, как на плаху. Порой создавалось ощущение, что в стенах этих учреждений распыляют какой-то нервно-паралитический газ: даже самые непроходимые гордецы и эгоцентристы здесь вспоминали о смирении и покорности.

Обман в магазине

Если советские продавцы испытывали страх перед ОБХСС, то несвязанные с торговлей граждане боялись обмана в магазинах. В позднем СССР процветали точные технологии обвеса и прочие манипуляции с продуктами. На вызовы нечистых на руку торговцев советский человек отвечал безменом, который брал с собой при каждом походе в овощной или продуктовый магазин.

Сглаз

Этот страх достался советским людям от далеких предков, и он «работал» независимо от того, насколько гражданин был подкован в марксизме-ленинизме, в физике и других естественных науках. Поэтому в ситуациях, в которых какой-нибудь англо-сакс хвалился грядущей успешной сделкой, советский человек сокрушался о том, как все у него не складывается в жизни либо плохо идут плевал через левое плечо и стучал по дереву. Страх сглаза благополучно перекочевал и нынешним гражданам России.

источник

Урал стал настоящим плавильным котлом для народов и их верований. Первый человек появился здесь около ста тысяч лет тому назад. Когда-то здесь жил странный народ – «чудь белоглазая», а позже – манси и ханты, коми и марийцы, башкиры и даже татары. И если сейчас на Урале две основные религии: православие и ислам, то в старые времена верования были причудливы и разнообразны.

Золотая баба

Финно-угорские народы верили, что мир разделен на три части: небеса, земля и подземелье. Небесами заправлял Торум, в подземельем главным был злой Хуль-отыр, а в обычном мире владычествовала Ма-анква – она отвечала за плодородие и давала людям здоровье и силу. Скорее всего, именно она стала источником веры людей в Золотую бабу, которой поклонялись и приносили богатые жертвы.

Русские летописцы писали об тяжелом золотом идоле в виде женщины, которому приносили обильные жертвы. Ученые все еще спорят, откуда могла взяться эта баба. Одни считают, что она попала на Урал из Древнего Рима в далеком 410 году, другие указывают на китайский след и думают, что это статуя будды. А третьи доказывают, что это могла быть статуя мадонны с младенцем.

Желающих найти Золотую бабу и получить свою долю славы и богатства было много, но она не найдена до сих пор.

Хозяйка Медной горы

Другие научные работники полагают, что золотой идол не был золотым. Он был медным. Начищенная медь сверкала на солнце, а потом «гасла» — покрывалась окислами. Отсюда и пошла вера в Хозяйку медной горы, которая надевала зеленое платье с позолотой и владела зелеными минералами. Возможно, в Хозяйку под влиянием славянских легенд обратилась верховная богиня угров Сорни-Эква. Она считалась прародительницей народов, и по поверьям, давала новорожденным душу. На нее указывает и мифология угров, по которой душа человеческая может обратиться ящерицей, да и сама богиня могла в нее превращаться. Образ уральской Хозяйки в нашем представлении неразрывно связан с ящерицами, которых умельцы изображали в виде украшений.

Великий полоз

Великий полоз стал самым невероятным и мистическим существом, в которое верят на Урале. Вера эта пошла от марийцев, у которых был великий черный змей «шем кишке». Марийцы считали, что змей является владельцем здешних мест и существует на самом деле. Размеры его достигают размеров большого дерева. Тело как бревно, а длина не менее 15—16 метров. Манси называли змея «ялпин уй» – «священный зверь»и верили, что он бессмертен и превращается в аммонит.

Свидетели видели полоза неоднократно. Например, в 1924 году рабочие, тушившие пожар возле озера Сунгуль, решили искупаться и заметили в воде огромного змея, от тела которого разбегались волны. Увидев такое, рабочие ретировались на берег.

Зверь-мамонт

Это чудище пришло из той далекой поры, когда уральские охотники добывали мамонта. Угры называли его Виткась – водяное чудище. Это был сверхъестественный водяной дух.

Бивни и останки этих животных чаще всего находили по берегам рек, и животное в сознании людей, его не знавших, стало связано с водной стихией и с подземными миром, ведь бивни часто торчали из земли. Иногда верили, что Виткась обычный, пусть и таинственный зверь и живет по звериным законам. Но чаще мамонт наделялся мифическими силами разрушения и созидания. Он изменял горя и русла рек, повелевал подземными водами, владел колодцами и ключами и даже кладами. Бочаги и котловины, озера и провалы, — все это было его следами. Позже стали говорить, что Зверь-мамонт «Под землей ходит, словно рыба в воде, а если выберется в овраг, там и погибнет». И даже указывали пещеры, где мамонт обитал, например, Кунгурскую. Некоторые лингвисты связывают Зверя-мамонта с демоном Мамоной, который в сознании древних мог слиться со зверем.

Считают, что от мамонта пошла сказочная Земляная кошка, которая указывала старателям золотые жилы.

Великий Лось

Все мы помним про сказочного Оленя Серебряное Копытце, выбивающего копытами драгоценные камни. Его прообразам стал Великий Лось, который в легендах угров носил на своих огромных, замшелых рогах само солнце. Только поистине могучий шаман мог вызвать Лося на землю. А чтобы тот смог встать на нее, под копыта Лосю подставляли огромные серебряные блюда, на которые насыпали дары уральские полудрагоценные камни. Обычай такой и в самом деле существовал. Эти блюда выставлены в городе Чардынь, в музее, а появились они на Урале после воцарения ислама на Ближнем Востоке. Тогда блюда с животными орнаментами были обменены на пушнину. Шаманы использовали заморские предметы утвари для своих ритуалов, нанеся поверх восточной гравировки собственные рисунки.

Русские по-своему переиначили миф, и легендарный Лось превратился в Оленя Серебряное Копытце, который выщелкивал из уральских камней самоцветы.

источник