admin

Северный Кавказ знаменит своими брачными традициями: шумные свадебные гуляния, калым, похищение невесты… И на фоне всего этого — юные молодожены, которым только-только исполнилось по 16 лет. Так какой же была нижняя граница дозволенности для вступления в брак среди мусульманской части населения России?

Во сколько на Руси замуж отдавали?

Чтобы хоть как-то урегулировать вопрос с ранней женитьбой, Петр I вмешался в процесс и на европейский манер установил единый государственный возраст: допускать к браку девушек не младше 17 лет и юношей от 20 лет. Екатерина II согласно решению Синода эту границу снизила до 13 и 15 лет соответственно. Также невесты в обязательном порядке освидетельствовались регистраторами на предмет половой зрелости и хорошего физического здоровья.

Вопреки расхожему мнению на Северном Кавказе ранние браки не приветствовались. Об этом красноречиво свидетельствует постановление, отданное в первой половине XIX века чеченским имамом Шамилем: под венец могут идти девушки не младше 15 лет. Но когда предводитель кавказских горцев ввел вполне лояльный для тех времен указ, старое поколение начало протестовать – для населения этот возраст не считался совершеннолетним.

Сердце поспело, ум еще не дозрел

В Чечне юноши обычно женились гораздо позже, в 25-28 лет, а девушки выходили замуж не раньше 17 лет. Девочек не стремились отдавать слишком рано, придерживаясь мнения, что женщина должна созреть для замужества физически и эмоционально. Это было своеобразной гарантией того, что она сможет в полной мере выполнять свои репродуктивные функции и домашние обязанности. Религиозный мусульманский брак был невозможен без согласия невесты. Его, впрочем, молодой супруг нередко получал силой или угрозами.

Осетия: когда брачный возраст соответствует традициям

У других кавказских народов брачный возраст если и отличался, то несущественно. В Северной Осетии были приняты браки между девушками 14-18 лет и юношами 18-20 лет. При этом большое значение имело материальное состояние семьи. Обычно женщины из дворянских семей не спешили в невесты, выбирая достойную партию среди ближнего окружения. Богатые мужчины, наоборот, женились раньше – у них не было необходимости собирать калым, а будущую жену они не воспринимали в качестве трудового ресурса.

Научись вести хозяйство, а уже потом под венец

Позже всех под венец собирались в Карачаево-Черкесии. Девушек выдавали замуж в 17-18 лет, за редким исключением – в 15. Считалось, что до этого времени молодая жена не могла полноценно вести хозяйство и поддерживать дом в порядке. Будущего супруга традиционно выбирали родители, в редком случае невесте разрешалось высказать свое мнение.

Мужчины создавали семью и того позже, в 35-40 лет. К этому возрасту они обычно успевали собрать калым и заработать себе хорошую репутацию. Исключение составляли молодые люди из богатых семей. Они могли себе позволить выбирать невесту уже в 20-25 лет.

Где невест воровали чаще всего

В отличие от чеченцев и черкесов дагестанские мужчины всегда отличилась более крутым нравом. В исторических сводках указывается, что в этой республике чаще других практиковались ранние браки. Нередким было и похищение малолетних невест, которые зачастую едва успевали закончить школу. При этом возраст жениха, решившего связать себя семейными узами, мог быть достаточно зрелым – от 30 до 45 лет. Так что разница между мужем и женой порой составляла около 25 лет.

Разрешено шариатом или согласно действующему законодательству России

Северный Кавказ – уникальный край, на территории которого проживает много наций. У народностей нет общих правил, а мышление подвижное, поэтому кардинально разнится от республики к республике. Традиционные для мусульманских стран браки с несовершеннолетними встречаются все реже, хотя они и не противоречат шариату.

Наибольший их процент приходится на населенные пункты, жители которых исповедуют радикальный ислам. Стараясь в точности копировать арабские уклад жизни, в таких поселениях люди лояльно относятся к ранней женитьбе и другим национальным традициям. Однако это не отменяет российского законодательства, согласно которому в стране запрещены браки с малолетними.

источник

История доказала, что утверждение о повсеместном превосходстве в вооружении гитлеровской Германии над СССР не более чем миф. Фашисты очень даже ценили отдельные образцы советского оружия, потому что своих аналогов у них просто не было.

Чем гитлеровцев привлекала «Светка»

Десятизарядная самозарядная винтовка Токарева СВТ-38 (впоследствии был выпущен ее модернизированный вариант СВТ-40) имела прицельную дальность до километра. Технически посложнее винтовки Мосина, СВТ или, как ее еще любовно называли наши бойцы-снайперы, «Светка», при должном за ней уходе выигрывала за счет большей огневой мощи и двукратного превосходства в количестве патронов перед «трехлинейкой». Немецкий аналог советской самозарядки Walter G41 (тоже десятизарядный) гитлеровцы не любили за смещенный вперед центр тяжести (разбалансированность). Винтовка требовала более тщательного обслуживания, которого трудно было добиться в условиях войны.

Поэтому немцы часто предпочитали воевать с трофейными СВТ-40. У нашей самозарядки гитлеровские конструкторы позаимствовали газоотводную систему, ее они применили при создании нового варианта самозарядной винтовки Gewehr 43.

«Шмайсер» придумал не Шмайссер

Известный по кинофильмам немецкий пистолет-пулемет МР-40, прозванный в народе «Шмайсером», уступал нашему ППШ по многим параметрам. Конструктор Хуго Шмайссер отношения к изобретению этой «игрушки» не имел – Maschinenpistole MP-40 придумал Генрих Фольмер.

Аппарат при стрельбе сильно вибрировал, имел низкую дальность стрельбы (по одиночным целям — 70 метров). В МР-40 отсутствовал охлаждающий кожух, и у стрелков очередями часто случались ожоги. 32-патронный магазин «машиненпистоля» был ненадежным – когда в пазы забивалась грязь, его нередко клинило.

У советского ППШ-41 емкость дискового магазина (71 патрон) едва ли не в 2,5 раза превышала содержимое МР-40, автоматическое оружие имело 300-метровую прицельную дальность. Штамповочно-сварочная технология производства ППШ позволяла выпускать пистолеты-пулеметы даже в военную пору в больших количествах (более 5 миллионов за всю Великую Отечественную). Высокоэффективный по дальности стрельбы, простой в эксплуатации ППШ также ценился гитлеровцами. На многих трофейных фотографиях видно, что немцы охотно берут его на вооружение. Рожковая модификация пистолета-пулемета Шпагина была еще надежнее, чем дисковая.

Тяжелое вооружение: что у нас было, а у фашистов отсутствовало

Ставший легендой советский танк Т-34 имел пушку, огневая мощь которой превосходила все существовавшие на тот момент зарубежные (не только германские) аналоги. «Тридцатьчетверка» была подвижнее и маневреннее немецких танков, распутица и снежные заносы преодолевались советским танком без особого труда. Производства Т-34 обходилось дешевле, чем изготовление тяжелого КВ-1, который в начале войны так шокировал гитлеровских танкистов, потому что броня этого советского танка практически не пробивалась немецкими танковыми пушками.

Советская 45-миллиметровая противотанковая пушка (ПТП), «сорокапятка», с 500 метров пробивала броню в 43 мм, а немецкая Pak 37,«армейская колотушка», как немцы сами ее называли за низкую боевую эффективность, — всего 30 мм. 50-миллиметровая Pak 38 могла соперничать с «сорокапяткой», но броня средних и тяжелых танков ей была уже не по зубам.

Начальная скорость заряда, дальность стрельбы – по этим параметрам советские полковые и пехотные пушки превосходили германские. Осколочно-фугасный снаряд советской гаубицы весил в 1,6 раза больше немецкого аналога, отечественные орудия были удобнее в плане транспортабельности, а значит, маневреннее.

Бесствольные системы реактивной артиллерии («Катюши») снабжались снарядами, курс которых после выстрела стабилизировало хвостовое оперение. Изготовление боекомплекта для «Катюши» не требовало высоких технологий и сложного оборудования. А ракеты немецкого реактивного миномета Nebelwerfеr´а («туманомета») были турбореактивными, их массовое производство не обходилось без привлечения высококвалифицированных специалистов и металлообрабатывающих станков с высокоточной обработкой.

Проигрывал «туманомет» и в плане выбора базового шасси. «Катюши» ставили на дешевые грузовики, а для Nebelwerfеr´а приходилось разбирать полугусеничный бронетранспортер, что не способствовало массовому производству таких самоходок: бронетранспортеры сами по себе остро требовались в германских бронетанковых войсках.

Впрочем, по заверению бывшего министра обороны СССР Д. Ф. Устинова, у советских орудий и без превосходства перед противником в маневренности мощность была больше, начальная скорость снаряда — выше, а темп огня — интенсивнее. И автоматику орудий отечественные конструкторы во время войны совершенствовали быстрее своих германских коллег.

источник

Некоторые исследователи этого пагубного явления в Советской Армии склоняются к мнению, что «дедовщина» как свод правил для беспрекословного исполнения представляет собой извращенный вариант Устава армейской службы.

Согласно иной точке зрения, поведенческие особенности военнослужащих при «дедовщине» сильно напоминают тюремные понятия.

Обе этих гипотезы по-своему обоснованны и имеют равные права на существование.

Атмосфера способствовала подчинению

Советский призывник знал о «дедовщине» еще на гражданке – рассказывали отслужившие старшие товарищи, братья или даже отцы – это явление в Советской Армии начало активно проявляться уже с 60-х годов ХХ века. То есть, моральная подготовка к тому, что придется подчиняться неуставным отношениям, у многих новобранцев начиналась еще задолго до того, как они надевали военную форму.

Распространенное заблуждение по поводу советской армейской «дедовщины» состоит в том, что она опиралась исключительно на методы физического насилия. Избиения военнослужащих младших призывов «стариками» и издевательства над «молодыми» иного рода действительно случались, и во множестве, но это был «беспредел» – пьяный кураж «дедов», стремление лишний раз показать свое иерархическое превосходство. Сама атмосфера армейского уклада жизни, в котором господствовала «дедовщина», с первых дней пребывания «духа» в подразделении настраивала новобранца на определенные правила поведения и беспрекословное подчинение старослужащим.

Культ «дедов»

Основной закон «дедовщины»: «дух» не должен перечить «дедушке», по сроку службы наделенному непререкаемым авторитетом – приказы «деда» обсуждению не подлежат. В данном случае этот постулат корреспондируется с уставным армейским правилом «командир всегда прав» и одновременно с тюремными понятиями, когда решение вора в законе обязательно к исполнению. «Дед» в армии одновременно командир и моральный авторитет, чей статус прямо пропорционален сроку его службы.

В советских армейских частях, где процветала «дедовщина», старшинство по званию не имело для «дедов» никакого значения, поскольку, если сержантами являлись военнослужащие младшего призыва, то они были не вправе приказать старослужащему заняться, к примеру, хозяйственными работами – уборкой казармы, плаца части, столовой и т.п. По понятиям «дедовщины», «дед» вообще должен сторониться инвентаря, связанного с наведением порядка и чистоты в роте, на прилегающей к воинской части территории и в хозпомещениях.

Существовали многочисленные условности-традиции, которые «дедами» принято было соблюдать. К примеру, в «стодневку» (когда начинался отсчет со 100 дней до приказа о демобилизации), «деды» отдавали «духам» масло, а в ответ молодой воин должен был без запинки ответить, сколько «дедушке» осталось служить.

Правила для «черпаков»

При «дедовщине» то, что дозволено «дедам», не разрешается «черпакам» (промежуточному иерархическому звену в Советской Армии, военнослужащим срочной службы с полуторагодовым армейским стажем). «Черпаки» должны дождаться призыва «своих» «духов», чтобы, став «дедами», иметь над ними абсолютную власть. Пока же они, по негласным армейским законам, обязаны контролировать «духов», что бы те «блюли себя» и не зарывались.

«Черпак» также не участвовал в уборке помещений (территорий) и чурался черновой работы, которую должны были выполнять «духи».

Если не «золотой», то только одни обязанности

«Дух» по неформальным армейским законам Советской Армии, самый бесправный военнослужащий – у него сплошные обязательства, «духи» должны «летать», пока не дослужатся до «черпаков». Исключение составляли только «золотые» «духи» – «золотым» считался новобранец, который приходил в роту в единственном числе (подобное, хотя и редко, но случалось). «Золотого» «духа» «деды» не только не трогали, но обязаны были превозносить – иерархически, согласно канонам «дедовщины», этот воин стоял выше старослужащих.

«Духам»-первогодкам была заказана дорога в солдатскую чайную, запрещалось переделывать форму одежды. В ушитых брюках, шапках, с вставками в сапогах, погонах и шевронах ходили «деды», а «духи», чтобы не походить на них, должны были одеваться строго по уставу. Молодых солдат заставляли зашивать карманы (часто перед этим насыпав туда песок или наложив какой-нибудь щебенки) – так «духов» отучали ходить «руки в брюки».

По правилам «дедовщины», при получении из дома посылки, передачи, денежного перевода, «дух» обязан был поделиться с «дедами». Причем, старослужащие сами определяли, чего и сколько «изъять».

источник

Трамп едет на саммит АТЭС торговаться с Путиным

ДМИТРИЙ СЕДОВ

6 ноября 2017 г. 10:17:06

Из трёх внешнеполитических проблем Дональда Трампа – северокорейской, сирийской и украинской – северокорейская является самой болезненной.

Трудно припомнить случай, когда над всесильной Америкой какая-то третьеразрядная держава издевалась столь открыто и безнаказанно. Сегодня это не только проблема Трампа, но и всей американской внешней политики. Она даёт сбой. Ким Чен Ын поставил под вопрос глобалистские амбиции США и их претензии на роль мирового жандарма. Поэтому, с точки зрения Трампа, если исход сирийского и украинского кризисов может иметь различные варианты, то с КНДР есть только один путь – северных корейцев необходимо сломить.

Правда, всякий понимает, что военный путь при этом исключён. Однако между войной и военным давлением существует большая разница. Планы США разместить вокруг КНДР новые боевые подразделения, включая ядерные ракеты, направлены в первую очередь на усиление военного давления. Сюда же относится и безмерное бряцание оружием. «Военное решение полностью готово (locked and loaded) на случай, если Северная Корея поведет себя недостаточно мудро. Надеюсь, Ким Чен Ын найдёт иной путь!» – выложил американский президент в «Твиттер» незадолго до начала своего турне по четырём тихоокеанским государствам (Япония, Китай, Южная Корея, Вьетнам), которое завершится его участием в саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Затем в таком же духе он выступил перед американскими военнослужащими на военно-воздушной базе Yokota в японском городе Фусса. «Мы господствуем в воздухе, мы господствуем на море, мы господствуем на суше и в космосе. И не потому, что у нас лучшее оборудование, хотя это так. Но потому, что у нас есть нечто большее, чем оборудование. У нас – лучшие люди». И тут же предупредил «всех диктаторов и диктаторские режимы в мире», чтобы не смели недооценивать мощи Америки. «Америка может напомнить им¸ что с ними было в прошлом, и это не было особенно приятным».

Привычное фанфаронство Трампа выглядело бы смехотворным (многие военные авантюры США оборачивались большими неприятностями для Америки), если бы оно не нагнетало военную напряжённость вокруг КНДР. Нельзя исключать, что Трамп повышает градус своей риторики специально перед встречей с Путиным в Дананге на полях саммита АТЭС.

Однако в этом контексте обращает на себя внимание следующий момент. Посол РФ в США Ю. Антонов, говоря о возможных темах на встрече двух президентов, назвал обсуждение кризисов на Корейском полуострове и в Сирии. В то же время госсекретарь Рекс Тиллерсон, рассуждая о предполагаемой повестке дня, дополнительно обозначил Украину. Этот нюанс немаловажен. Россия, таким образом, даёт понять, что считает всю американскую возню в украинском кризисе не достойной серьёзного внимания, миссию спецпредставителя по Украине Курта Уолкера ничтожной, США – не участвующими в Минских соглашениях.

В то же время стремление Вашингтона выдать свою позицию по Украине за стоящий товар говорит о том, что дела у Трампа идут не блестяще. Президента Путина ждёт попытка недобросовестного торга: мол, мы вам делаем уступки по Украине, а вы помогайте нам в давлении на Северную Корею.

Попытка эта не только недобросовестна, но и бесперспективна. Позиция России предельно ясна – на все возможные уступки в отношении КНДР Москва уже пошла. Присоединилась к санкциям, которые неминуемо будут иметь негативное воздействие на экономику этой страны. Недостача размером в 1 млрд. долларов от сокращения экспорта природных минералов и морепродуктов ударит по Северной Корее весьма чувствительно. Однако это та плата, которую руководство КНДР понесёт за развитие наступательного стратегического оружия. В мире нет государства, которое одобрило бы такую политику, потому что лидеры приходят и уходят, а ядерные ракеты остаются.

В то же время для Москвы сам торгашеский подход Трампа к решению острейших мировых проблем принципиально неприемлем. Не только потому, что РФ не заинтересована подыгрывать силовой политике США на полуострове, обреченной на провал, но и потому, что Россия принципиально стоит на позициях открытой политики, исключающей подобный торг.

К тому же время для торга совсем не подходящее для США. Продолжающееся расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском следе» в американских выборах 2016 года и о тайных контактах команды Трампа с российской стороной. Кроме того, пакет санкций против энергетической политики РФ не предполагает встречного движения и компромиссной позиции со стороны Москвы.

Трампу очень хотелось бы заручиться поддержкой Москвы в своей авантюрной линии против КНДР. Однако этим надеждам не суждено сбыться. Напротив, ему предстоит услышать, что палка согнута до предела и дальше её перегибать нельзя. Ни в экономике, ни тем более в военном отношении. Нужен поиск компромиссов, который кроме самого Трампа начать никто не сможет.

И уж совсем Москва не ждёт от США никаких серьёзных предложений по Украине. Это показали встречи Курта Уолкера с Владиславом Сурковым, которые, по сути, ни к каким сдвигам не привели. Несмотря на то, что США являются распорядителями украинской внутренней и внешней политики, рулевые тяги этой политики заржавели и покрылись коррупционной грязью настолько, что они ничего не могут сделать. Даже спецоперация, проведенная американскими спецслужбами по устрашению Порошенко с помощью наёмного клоуна Саакашвили, не принесла желаемого эффекта. Какие-то законы, формально обозначившие долгожданные украинские реформы, Верховной радой приняты, но государственная машина не показывает никаких признаков улучшения работы. Она всё так же парализована коррупцией, как и до операции устрашения.

Трампу нечего предложить Путину и по сирийскому вопросу. Правительственная армия САР с помощью российских ВКС уже практически уничтожила боевиков, и это дает ей преимущество в переговорах с политической оппозицией. Тем более что намерения руководителей Сирийской свободной армии перейти на сторону правительства означает фактическое признание поражения в борьбе с Башаром Асадом. У США в Сирии не остаётся никакой серьёзной опоры.

Трамп похож на цыгана, который едет на рынок продавать надутую воздухом лошадь. Однако рынок нынче не тот. Никто не купит.

Сейсмически неблагоприятным районом Москву назвать нельзя. Но время от времени в столице нашей страны происходят землетрясения различной мощности.

Жителей мегаполиса, под которым прорыты многочисленные линии метрополитена, сильно беспокоит возможность катастрофы. Тем более что в марте 1977 года в Москве уже случилось ощутимое землетрясение.

Столицу регулярно трясет

Вообще, главный город России сталкивается с подобными ситуациями не так редко, как может показаться на первый взгляд. За всю историю нашей страны в столице произошло несколько землетрясений. Самое раннее из известных нам ЧП датировано 1 октября 1445 года.

Отечественный исследователь Николай Карамзин в своем многотомном труде «История государства Российского» описал, как тогда, в середине XV века, сотрясся весь город, но «движение было тихо и непродолжительно». Реакция горожан на это событие тоже оказалась различной, некоторые люди не обратили никакого внимания на подземные толчки небольшой мощности, а вот люди набожные сильно перепугались, ведь они решили, что вскоре произойдут другие катаклизмы, а там и до конца света недалеко.

В 1893 году геолог Иван Мушкетов составил «Каталог землетрясений Российской империи», где указал, что с 1445 по 1887 год в столице было зафиксировано четыре таких происшествия.

Например, 14 октября 1802 года жители Москвы ощутили два подземных толчка с интервалом в 20 секунд. Обитатели многоэтажных домов заметили в своих квартирах качающиеся люстры, а также слегка сдвинувшуюся мебель. О сотрясении стен Спасской башни Кремля рассказывали и работники, находившиеся там в момент ЧП.

ХХ век тоже не остался в стороне. 10 ноября 1940 года до Москвы докатились отголоски мощного катаклизма, зародившегося в Карпатах, на территории Румынии. Тогда в эпицентре землетрясения мощностью 7,4 балла по шкале Рихтера, погибло около тысячи человек. Впрочем, столица нашей страны ощутила лишь 3-балльные толчки, в России обошлось без серьезных последствий.

Удивительно, но 28 декабря 1945 года сейсмические приборы зафиксировали в Москве отголоски землетрясения, произошедшего неподалеку от Антарктиды. Это сильнейшее за всю историю многолетних наблюдений ЧП даже сместило столичную почву на 0,114 мм.

А 24 мая 2013 года, совсем недавно по геологическим меркам, город почувствовал на себе колебания земной коры, произошедшие в Охотском море. Толчки мощностью 8,2 балла докатись до Москвы, заметно утратив свою силу: до 3-4 делений на шкале Рихтера. Но из-за резонансных явлений жители высотных домов заметили качающиеся люстры, колеблющиеся двери и окна, сдвинувшиеся со своих мест столы и стулья.

Мощность 7 баллов

Но самое ощутимое за последние шесть веков землетрясение произошло в Москве 4 марта 1977 года. Эпицентр данного катаклизма находился в районе небольшого горного массива Вранча, расположенного на территории Румынии. И хотя мощность подземных толчков, зафиксированных в столице, составила около 4 баллов, столичные высотки основательно тряхнуло. Так, на верхних этажах главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова магнитуда колебаний достигла почти 7 баллов по шкале Рихтера.

Жители Теплого Стана и некоторых других районов города поздним вечером (а землетрясение произошло около 22 часов 24 минут) выбегали в панике из своих домов, заметив качающиеся люстры, ходящие ходуном стены, самостоятельно открывающиеся дверцы шкафов, а также услышав дребезжание посуды. Тогда некоторые жилые дома и административные здания столицы серьезно пострадали: на стенах и потолках появились заметные трещины. К счастью, обошлось без человеческих жертв: никто из москвичей или гостей столицы не погиб и не был серьезно ранен.

Люди не понимали, что происходит. Звонили родственникам и друзьям, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Затем выяснилось, что отголоски Вранчанского землетрясения ощутили даже жители Минска и Ленинграда.

Как пояснил известный сейсмолог Александр Горшков, занимающий должность научного секретаря Международного института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, Москва расположена на тектонически стабильной Русской платформе. Поэтому ей не грозит, например, провалиться под землю, как пугают многие предсказатели.

Но поводов для опасений, все равно, достаточно. Например, хаотичная столичная застройка совсем не учитывает места пересечения небольших геологических разломов и трещин земной породы, которых достаточно на такой большой территории, как Москва.

ЧП в Румынии «аукается» у нас

Карпаты – это сейсмически активная зона. Например, Румыния с конца XVIII века и до наших дней пережила 8 мощных катаклизмов, которые имели трагические последствия. Вышеупомянутое Вранчанское землетрясение произошло 4 марта 1977 года в 21 час 22 минуты по местному времени, оно унесло жизни 1 тысячи 578 человек, большинство из которых были жителями Бухареста. При этом десятки тысяч румын и их соседей-болгар были ранены, а их дома разрушились.

В эпицентре землетрясения мощность подземных толчков составила 9 баллов. Этот катаклизм сотряс весь Балканский полуостров, досталось и Москве. Вообще, в столице нашей страны в той или иной степени «аукаются» все подобные события, происходящие в Карпатах. А вот отголоски кавказских землетрясений, например, никогда не достигают первопрестольной, хотя их эпицентр располагается географически ближе. Интересно, почему так происходит?

Во-первых, румынские катаклизмы по своей природе являются глубокофокусными. Они зарождаются примерно на 100-150 км ниже уровня моря. Это уже даже не земная кора, а скорее, верхняя мантия нашей планеты. Толчки, идущие с такой глубины, неизбежно затрагивают большие территории.

Во-вторых, сейсмические волны, возникающие в Карпатах, движутся преимущественно на северо-восток, при этом неизбежно достигая Москвы. Или, говоря языком геологов, в данном направлении вытянуты изосейты (линии интенсивности) румынских землетрясений.

И в-третьих, таковы особенности строения Восточно-Европейской платформы. Очевидно, пласты земной коры располагаются параллельно зафиксированным сейсмическим волнам.

И хотя ученые пытаются научиться прогнозировать землетрясения, современная наука пока не в силах точно предугадать место и мощность будущих толчков.

источник

Эти люди живут на острове North Sentinel (Северный Часовой), который относится к Андаманскому архипелагу. Про них практически ничего не известно – кроме того, что всех нас они в гробу видали. (И некоторых, кто был слишком навязчив, туда таки отправили).

Остров открыт европейцами давным-давно, еще в восемнадцатом веке, и если не подвергся колонизации, то лишь потому, что не представлял никакого интереса в смысле наживы, а кроме того весь окружен рифами – ни подплыть, ни пристать.

В девятнадцатом веке на скалах несколько раз разбивались корабли. Экипажи пытались высадиться на берег, но туземцы встречали их стрелами. Кое-кого и прикончили.

Это очень низкорослые, голые, курчавые люди с выкрашенными в красный цвет носами. Разговаривают на языке, нисколько не похожим на другие андаманские, из чего следует, что они живут изолированно с незапамятных времен.

Один раз, в 1897 году, на остров высадилась полиция, гнавшаяся за беглым каторжником. Нашла его всего утыканного стрелами, с перерезанным горлом, и поскорее убралась восвояси.

Сейчас остров формально принадлежит Индии. Несколько раз антропологи пытались вступить с сентинельцами в контакт: привозили дары, выказывали всяческое дружелюбие.

Туземцы неизменно уходили в лес. От чужаков ничего брать не желали.

В 1991 году один индийский ученый, казалось, вдруг нашел путь к сердцу неприступных аборигенов. Магическим ключом оказались разноцветные пластмассовые ведра.

В течение шести лет удавалось поддерживать очень осторожный, весьма однообразный контакт. Иногда сентинельцы вели себя мирно – то есть забирали ведра. Иногда грозили копьями и показывали задницы. Но близко так ни разу и не подошли.

А потом общение вообще прекратилось.

Туземцы стали стрелять по вертолетам из луков.

В 2006 году убили двух рыбаков, чью лодку течением занесло на остров.

Бог знает, что на дикарей нашло. Может быть, просто решили, что цветных ведер у них уже достаточно.

Поскольку времена сейчас политкорректные, островитян оставили в покое, даже за убийства не покарали. Пусть живут, как хотят.

Вот они и живут. Мы даже не знаем, сколько их.

История отношений Великобритании и черного чая во время второй мировой войны.

Во время второй мировой войны, которая длилась долгих шесть лет, погибло более 60 миллионов людей, большей частью обычных мирных граждан. В войну было втянуто 80% населения Земного шара, крупнейшие государства думали о том, как выйти из конфликта с минимальными потерями и одержать победу… Казалось бы, зачем в такое суровое время выкупать мировые запасы чая? Однако у Великобритании на то были свои причины.

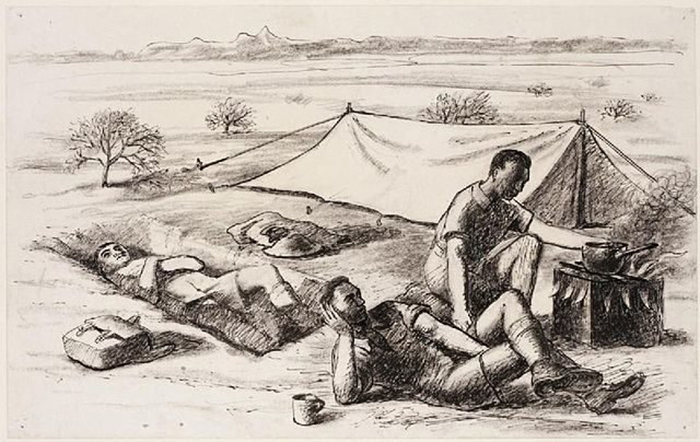

Британский солдат делится чаем с американским пехотинцем. 10 февраля 1944 г.

Решение о массовой закупке черного чая было принято правительством Великобритании в 1942 году. Тому послужило несколько причин. Во-первых, чисто практическая: вода доставлялась на фронт в бочках, которые часто до этого использовались для хранения бензина или масла, и потому специфический вкус воды был, мягко говоря, неприятным. Однако нельзя было допускать, чтобы солдаты не пили воду, и потому примеси было решено замаскировать вкусом (и цветом) черного крепкого чая.

Во-вторых, содержащийся в черном чае кофеин позволял солдатам быть дольше на ногах и действовал на подобии энергетического напитка. В отличие от кофе, чай был дешевле и легче, учитывая, какие объемы его приходилось транспортировать.

Набросок одного из британских солдатов, иллюстрирующий сценку заваривания чая.

Третьей причиной послужило моральное состояние военных. Каждый день им приходилось лицом к лицу встречаться со смертью. Это сильно подламывало дух людей, многие страдали от пост-травматического синдрома, нервных срывов. Солдатам было нужно что-то такое, что могло бы дать им чувство стабильности, веры в будущее, что-то, что напоминало бы им о доме, словом, нечто такое, что могло бы сохранить их моральный дух. И таким средством выступил чай.

В условиях полного хаоса, британские солдаты не отказывали себе в возможности заварить котелок чая и медленно выпивать свою кружку, беседуя со своими сослуживцами. Это может показаться второстепенной причиной, однако для солдат в то время так не казалось. Иногда некоторые батальоны могли использовать около 100 галлонов (450 литров) топлива только на то, чтобы сделать себе чай. В одном из интервью британский служащий даже сказал, что мораль солдатов в то время была крепко связано с наличием чая. «Чай стал нам, как наркотик,» — вспоминает он.

Члены трех батальонов наслаждаются чаем после трех дней на линии фронта. 10 июня 1944г.

Чтобы не разжигать открытый огонь, который мог бы выдать местоположение военных, была изобретена так называемая горелка Бенгази. Она состояла из двух емкостей, одна из которых служила своеобразным чайником, а вторая, собственно, горелкой. Обычно для этого использовались консервные банки, в которых поставляли еду. В банку до половины насыпали песок, поливали его горючим так, чтобы он пропитал песок, а в верхней половине банке делали несколько отверстий для циркуляции воздуха. После этого оставалось поджечь песок и поставить поверх банки емкость с водой.

Британская армия в Нормандии — Солдат принес чай немецким пленным. 22 августа 1944г.

Для больших объемов использовали четырехгаллоновые (18 литров) бочки, которые приспосабливали для горелки Бенгази. Такие горелки быстро разгорались, не шумели и позволяли быстро приготовить чай. Популярность чая среди британских войск была так высока, что в какой-то момент британское правительство решило выкупить весь запас чая по всей Европе. И, судя по отзывам ветеранов, это было очень правильное решение.

Британские военные заваривают чай, находясь на территории Нидерландов. 30 ноября 1944 г.

Источник:

По официальной версии цветной фотографии в СССР до конца 1920-х не существовало. Но ведь если учесть тот факт, что каждый год тысячи советских граждан бывали за рубежом, а среди них были и фотографы, и они, конечно, могли купить за границей всё, что необходимо, для цветной съёмки. К тому же знатоки и поклонники «фото в натуральных цветах» были среди высшего советского руководства (в частности, Луначарский).

И всё же до недавнего времени не было известно ни одного цветного фото из 10=1920-х. Но недавно «всплыла» потрясающая серия цветных открыток с видами Крыма, которая была издана ГОЗНАКом в 1926 году. И чем больше их рассматриваешь, тем больше убеждаешься, что это не раскраска (пускай, даже самая искусная). Это, бесспорно, репродукция с цветных фото.

1. Совхоз Харакс

Совхоз, который одновременно являлся одноименным санаторием.

2. «Ласточкино гнездо»

Памятник архитектуры и истории. Крым, 1925 год.

3. Усадьба Ореанда

Аллея в имении Ореанда. Крым, 1925 год.

4. Православный храм

Собор Святого Александра Невского. Крым, 1925 год.

5. Вид на Ялту

Панорама Ялты. Крым, 1925 год.

6. Гора в составе массива Ай-Петринская яйла

На вершине горы Ай-Петри. Крым, 1925 год.

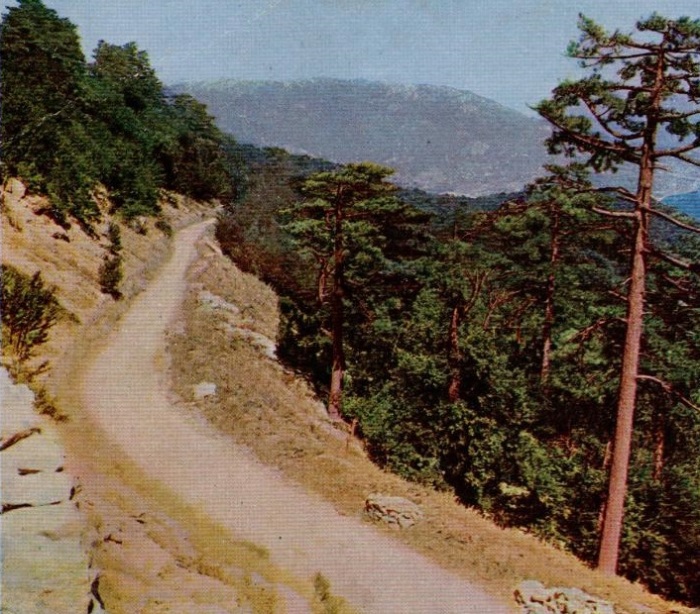

7. Пешеходная тропа

Пешеходная тропа в Ялте. Крым, 1925 год.

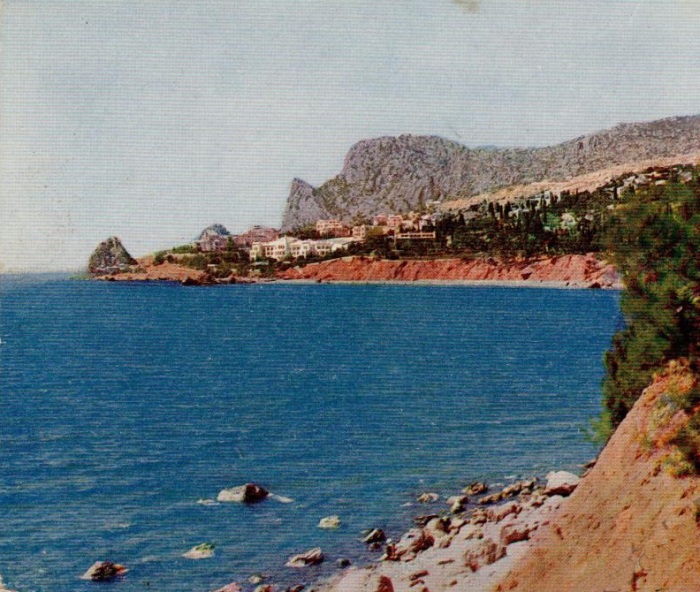

8. Гурзуф

Посёлок городского типа на южном берегу Крыма в 1925 году.

9. Харакский парк

Парк на территории дворца Харакс. Крым, 1925 год.

10. Амфора

Античный керамический сосуд для вина. Крым, Харакс, 1925 год.

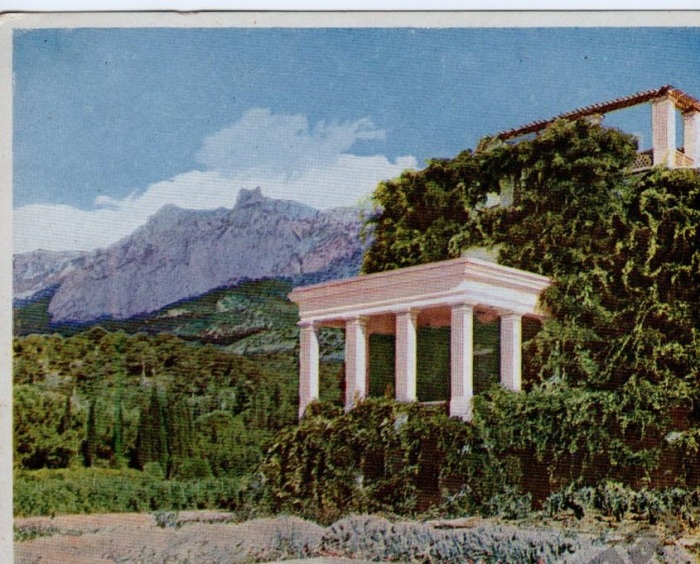

11. Вилла «Барбо»

Портик в имении Барбо. Крым, 1925 год.

12. Тропа в Бахчисарае

Пешеходная тропа в Бахчисарае. Крым, 1925 год.

13. Лесная тропа

Тропа в лесу неподалёку от Бахчисарая. Крым, 1925 год.

14. Симеиз

Посёлок на южном берегу. Крым, 1925 год.

15. Совхоз «Чаир»

«Чаир» — имение принадлежавшее княгине Анастасии Николаевне. Крым, 1925 год.

Источник:

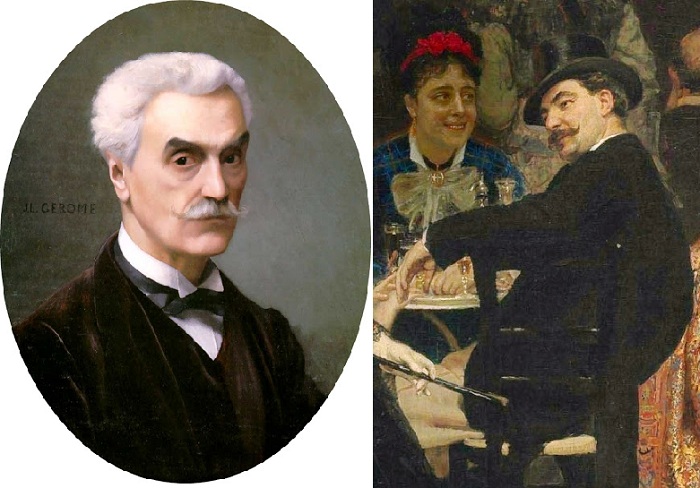

«Парижское кафе» (1875). Фрагмент. Автор: Илья Репин.

2011 год стал знаковым для истории русской классической живописи. Впервые за практику мировых аукционов картина художника-классика вошла в топ-10 самых дорогостоящих русских классических произведений. На международных аукционных торгах дома Christie’s в Лондоне полотно Ильи Ефимовича Репина «Парижское кафе», побившее ценовой рекорд, было продано с молотка за 4 521 250 фунтов стерлингов (7 383 201 долларов).

Илья Репин. Автопортрет.

Предыстория создания и скандал, связанный с картиной «Парижское кафе»

В 1871 году при окончании Петербургской Академии художеств за полотно «Воскрешение дочери Иаира» Репин был награжден Большой золотой медалью Академии, получил звание первоклассного художника и право на шестилетнее обучение в Италии и Франции. И в качестве пенсионера от Академии он через два года с семьей отправляется в поездку, конечным пунктом которой будет Париж.

«Воскрешение дочери Иаира». Автор: Илья Репин.

Оказавшись в этом вожделенном городе, Репин был немного разочарован, не очень то увлекла старинная живопись русского художника, а вот новомодные течения в искусстве в полной мере его заинтересовали. И именно в Париже он путем экспериментов выработал индивидуальный творческий подход и свой почерк.

В качестве такого эксперимента и была картина «Парижское кафе», написанная в 1875 году, кардинально отличающаяся от предыдущих работ мастера и, которую живописец вопреки всем правилам Императорской Академии выставил весной того же года в парижском Салоне под названием «Кафе на бульваре (Le Cafе du Boulevard)». В те времена русским художникам, выехавшим от Академии художеств за границу, участие в Салонах категорически запрещалось.

«Парижское кафе».(1875). Автор: Илья Репин.

Появление же написанного в буржуазном духе «Парижского кафе» вызвало грандиозный скандал среди прогрессивной общественности России. Этот поступок живописца вызвал бурю критики и со стороны русских корифеев от искусства в сторону «несознательного» молодого автора, отошедшего от русской тематики и в сторону самого произведения. Художника обвинили в отсутствии национальной темы, так как все в России видели в нем исконно русского живописца, способного ярко отразить народный дух и его страдание: на тот момент еще свежа была память о его «Бурлаках на Волге»(1870-1873). А о сюжете самого полотна «Парижское кафе» и говорить было нечего: мастер изобразил либерально-раскрепощенное парижское общество, чуждое отечественному обывателю.

На самом же деле Илья Репин первым из русских художников, взял на себя смелость кинуть вызов самим европейским живописцам новомодных течений. Так, картина «Парижское кафе» была создана ранее нежели полотна французских мастеров Ренуара и Мане, с изображением групповых портретов отдыхающих парижан в кафе или барах, которые впоследствии стали классикой импрессионизма.

Работа над картиной. Прототипы главных героев «Парижского кафе»

С небывалым рвением художник работал над этим полотном, размеры которого составили 1,7 метра в высоту и 2,7 — в ширину. Но первоначально художник создал множество этюдов, написанных с натуры. При этом на натурщиков Илья Ефремович денег не жалел и ему очень часто приходилось приостанавливать работу из-за нехватки средств даже на еду.

«Парижского кафе». Фрагмент.

Композиция картины построена как мизансцена, где на первом плане изображена «красавица с соболиными бровями и вызывающе гордым видом», являющаяся центром полотна, вокруг которой развивается сюжет. На тщательно проработанном первом плане видим множество персонажей, занятых кто беседой, кто чтением. Но большая часть героев, как первого так и второго планов, обратила свой взор на фигуру пришедшей в кафе без сопровождения дамы.

Этюды главной героини.

Как известно с источников, Репин свое произведение неоднократно переделывал. Больше всего изменениям подверглась главная героиня полотна — дама с зонтиком, которая то вальяжно сидела на стуле, то робко стояла опираясь на тот же стул, как бы оглядываясь по сторонам.

«Парижское кафе». Фрагмент. / Анна Мари Луиза Дамьен. (1849-1911). Фото из журнала.

Но к моменту выставки в Салоне, автор все же даму усадил на стул и изобразил «ее дерзкой и красивой, гордой, знающей себе цену — этакая типичная парижская женщина легкого поведения».

Живописцу для этого образа позировала довольно знаменитая по тем временам звезда Парижа — певица, шансоньетка, примадонна парижского театра «Буфф-Паризьен» Анна Жюдик (Анна Мари Луиза Дамьен).

Анна Мари Луиза Дамьен (1849-1911).

К слову, именно Анна Жюдик стояла у истоков французского шансона и от нее пошел новый жанр театрализованной эстрадной песни. Звезда Парижа побывала на гастролях во многих странах, в том числе и в России и имела очень много поклонников. Видимо поэтому выбор влюбчивого Ильи Репина пал на эту даму.

«Парижское кафе». Фрагмент. / Жан-Леон Жером.

Это шедевральное полотно «передает блестящую, волнующую атмосферу городской жизни, которая напоминает театр, где все зрители и все актеры», работая над созданием которого художник тщательнейшим образом выбирал натурщиков. Среди них оказались знаменитости парижской богемы: критик, художник, романист, актриса. Так, мужчина в черном костюме и цилиндре, написанный в центральной части полотна — именитый французский художник Жан-Леон Жером.

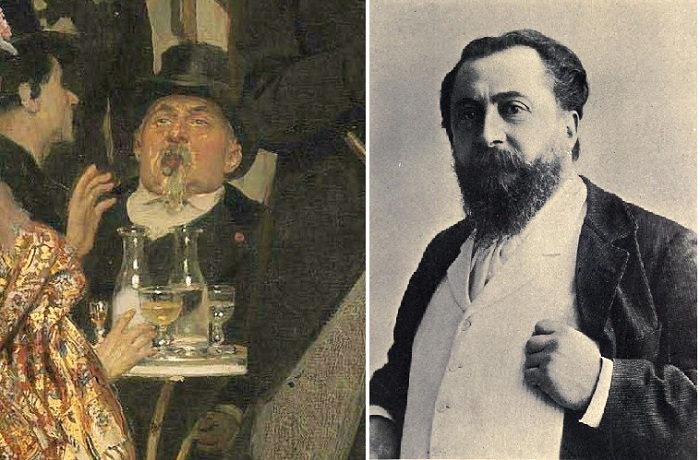

«Парижское кафе». Катюль Мендес — французский поэт. Фрагмент.

По соседству за столиком видим посетителя кафе с сигарой. Это Катюль Мендес — известный французский поэт, романист, переводчик. Знаменит был тем, что все переводы стихотворений Пушкина, Лермонтова, Тютчева переведены на французский именно им.

«Кружка хорошего пива». (1873). Эдуард Мане. / «Парижское кафе». Эмиль Бело. Фрагмент.

У самого края полотна справа Репин усадил захмелевшего господина с бокалом пива, прототипом которого послужил профессиональный натурщик и художник Эмиль Бело. Он же на год раньше позировал скандально известному Эдуарду Мане. «A Good Glass of Beer» принесла большой успех автору.

«Парижское кафе». Англичанин и парижанин. Фрагмент.

Примечательны двое мужчин, выходящих из кафе, у которых разная реакция на происходящее: один — коренной парижанин, не удивляющийся никому и ничему, а вот второй, по всей видимости — чопорный англичанин, пристально рассматривающий даму через пенсне, не веря своим глазам.

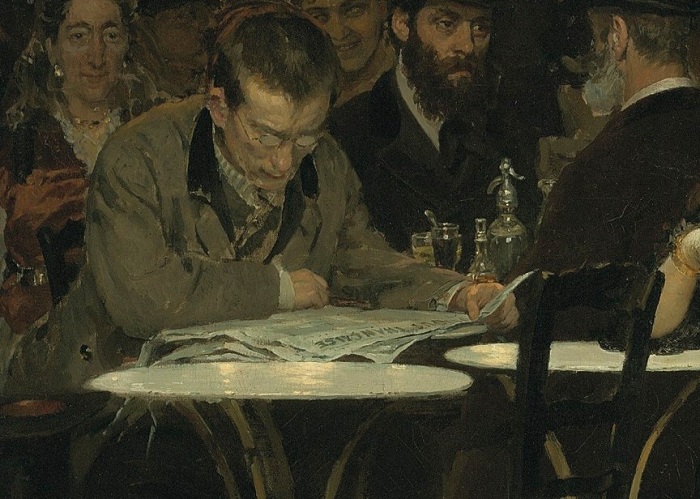

«Парижское кафе». Мужчина, читающий газету. Фрагмент полотна. «Парижское кафе».

А вот кто был избран в качестве натурщика для фигуры мужчины, невозмутимо читающего прессу, до сих пор исследователям творчества Репина не известно.

Этюды к полотну «Парижское кафе».

Всего к «Парижскому кафе» Репин написал двенадцать этюдов, лишь пять из которых хранятся в России. Полотно писалось около года, так как художнику приходилось делать длительные перерывы, связанные с отсутствием денег даже к существованию.

Этюд к полотну «Парижское кафе».

Судьба полотна «Парижское кафе»

На главной выставке парижского Салона в 1875 году эта картина в буквальном смысле затерялось среди пяти тысяч других таких же, так как у русского художника не было нужных связей, позволивших выставить работу на более «выгодное место». Оно висело так высоко, что рассмотреть его было практически невозможным. Но по истечению трех дней «Парижским кафе» не на шутку был заинтересован один американец — вице-консул из США. Однако Илья Репин слишком высоко оценил свою работу и сделка сорвалась. Он решил: «… что за дешево он ее и в России продаст».

Свыше 40 лет эта картина пылилась в мастерской художника, пока в 1916 году не нашелся на нее покупатель — шведский коллекционер Монсон из Стокгольма, хороший знакомый и ценитель творчества Репина. С того времени полотно на арт-рынке в 2011 году появится впервые. А выставит его на продажу правнук того заядлого коллекционера «репинских» работ.

Международные аукционные торги дома Christie’s в Лондоне. 2011 год.

Бесспорным лидером «Русских торгов» аукциона Christie’s, прошедшим в 2011 году, было это гениальное творение Ильи Репина, проданное в 1,5 раза дороже первоначально заявленной оценочной стоимости.

Адольф Толкачев за годы свой шпионской деятельности сумел передать США множество секретных советских разработок. Что заставило простого советского инженера, пусть и высокооплачиваемого, стать американским шпионом?

Путь к предательству

Адольф Георгиевич Толкачев родился 6 января 1927 года в казахском городе Актюбинск. В 1929 году семья переехала в Москву. В 1948-м Толкачев поступил в Харьковский политехнический институт и после его окончания в 1954 году получил распределение в Научно-исследовательский институт радиостроения при Министерстве радиопромышленности СССР.

Институт, где трудился Толкачев, занимался разработками в области радиолокации и авиации, одним словом, работал на оборонку. Много лет инженер жил, как все советские граждане, правда, по роду своей деятельности имел доступ к важной и секретной документации и получал довольно высокую по тем временам зарплату – 350 рублей в месяц.

Родители жены Адольфа в 30-е годы были репрессированы. Возможно, это стало одной из причин того, что Толкачев стал противником советского строя.

Агент по прозвищу «Сфера»

Начиная с сентября 1978 года, Толкачев неоднократно пытался установить контакт со спецслужбами США и предложить им свои услуги в качестве агента.

Семья Толкачевых жила в высотном доме рядом с посольством Соединенных Штатов. Свою первую записку с предложением о сотрудничестве Адольф оставил под стеклоочистителем автомобиля одного из американских дипломатов. Но в ЦРУ к анонимному посланию отнеслись скептически. Американская разведка даже допускала мысль, что это мог быть подлог со стороны КГБ.

Второе оставленное письмо содержало незначительные сведения, касавшиеся советской радарной системы. По стечению обстоятельств как раз в это время Пентагон выразил заинтересованность в любой информации о советской радиотехнике. Руководство ЦРУ дало добро на контакт с Толкачевым.

1 января 1979 года у Толкачева произошла первая встреча с резидентом ЦРУ в Москве. На вопрос, какова его мотивация, мужчина ответил, что является «диссидентом в сердце» и хочет помогать врагам СССР. Он подчеркнул, что вознаграждение для него не главное.

Ему присвоили позывной «Сфера». Адольф Толкачев действительно оказался очень ценным агентом. За шесть лет он смог передать американцам 54 совершенно секретных разработки, в том числе новейшую электронную систему управления самолетов МиГ и приборы для обхода радиолокационных станций. Секретные материалы он выносил из лаборатории и фотографировал на 35-миллиметровую пленку фотоаппаратом Pentax, прикрепленным к стулу у него в квартире. Благодаря соседству с посольством он мог встречаться с резидентом во время обычных прогулок. Помимо денег его кураторы доставляли ему редкие книги, импортные лекарства и бритвенные лезвия, а также кассеты с записями рок-н-ролла для его сына-подростка.

Насчет неважности вознаграждения Адольф Георгиевич, конечно, поскромничал. За весь период своей шпионской деятельности он получил от американского правительства в общей сложности 789 500 рублей – такую сумму среднестатистический советский гражданин не смог бы заработать за всю жизнь. Кроме того, на специальном счету за рубежом лежали около двух миллионов долларов. Но это была капля в море по сравнению с теми миллиардами, которые могла принести его деятельность США.

Несмотря на обладание большими деньгами, Толкачев не мог открыто ими пользоваться – это привлекло бы к нему излишнее внимание. Он приобрел лишь загородную дачу и автомобиль ВАЗ-2101.

Смерть шпиона

Вероятно, благодаря предельной осторожности его еще долго не раскрыли бы. На этот счет есть сразу две версии. В 1985 году куратора Толкачева Эдварда Ли Ховарда с треском уволили из ЦРУ за хищения казенного имущества и пристрастие к наркотикам. Будучи озлобленным на прежнее руководство, Ховард решил перейти на советскую сторону. В результате он выдал КГБ всех известных ему агентов, в том числе и Толкачева. Хотя есть и другие сведения: информацию о Толкачеве советским органам госбезопасности передал офицер ЦРУ Олдрич Эймс, завербованный советскими спецслужбами в апреле 1985 года.

Так или иначе, а 9 июня 1985 года Толкачева арестовали, 13-го был арестован и его связной Пол Строумбах.

Во время следствия Адольф Толкачев чистосердечно признался в своих деяниях и попросил не выносить ему смертный приговор. Однако Верховный суд СССР признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 64 часть «а» Уголовного кодекса РСФСР, и приговорил к высшей мере наказания. 24 сентября 1986 года самого знаменитого в Советском Союзе американского шпиона расстреляли.

источник