Архив за месяц: Апрель 2018

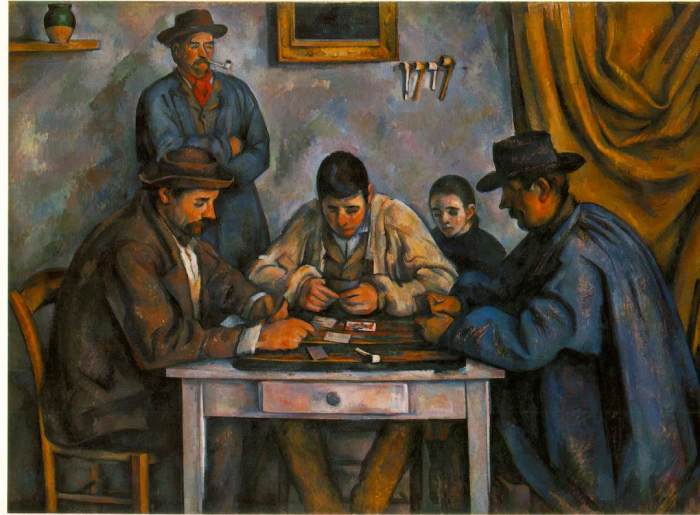

Карты были частью культуры в Российской империи

Тяга к азартным развлечениям появилась в России ещё при Иване Грозном, но повальное распространение карточные игры получила в XVII веке. С этого времени в жизнь русских прочно вошли карты. Мода на азарт росла, а вместе с ней множились и ставки. Доходило даже до того, что один князь в карточной игре поставил на кон свою супругу, а поэт Гавриил Державин был вынужден перейти на хлеб и воду из-за карточного проигрыша.

Официальная позиция правителей. Запреты и наказания

Особую роль карты начали играть в царской России времен правления Романовых. Но позиции правителей отличались. В правление Алексея Михайловича карточные игры строго-настрого запрещались, а те, кто ослушивался, подвергались пыткам и наказаниям. Игроков клеймили каленым железом, вырывали ноздри.

Петр I сам карты не любил, хотя не запрещал их как таковые. Но был категорически против денежных ставок. Такой хитрый подход попросту лишал азартные игры смысла. Интересно подошла к картам императрица Анна Иоанновна, приравнявшая игру к делам государственной важности. Она инициировала карточные собрания, в ходе которых решались различные вопросы. В те годы картам дали «официальную прописку» в обществе. Карточная игра пришла в дома, на балы, ужины, в трактиры и на службу. Карты проникали во все сферы жизни русского человека. При этом азартные пороки обращались во благо государства. Теперь за карты наказывали штрафами, которые направлялись на содержание полиции, госпиталей, детских домов.

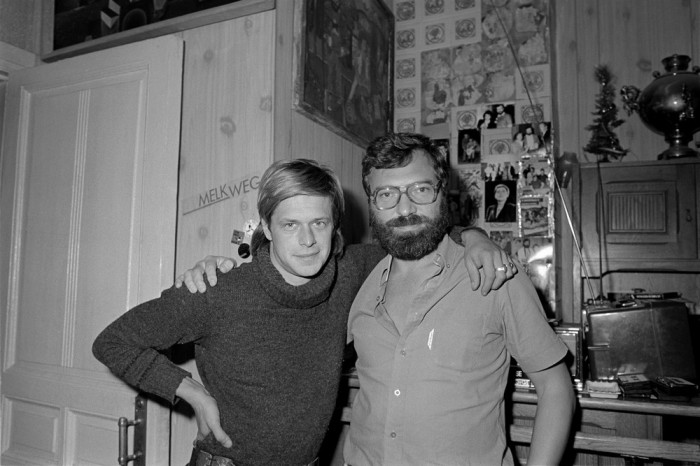

Екатерина Великая играла в карты и с фаворитами, и с придворными, и с европейскими монархами./Фото: ic.pics.livejournal.com

Елизавета Петровна запрещала простолюдинам играть в карты. К азартным играм допускались только знать и дворяне, которые в те времена ставили на кон не только крупные суммы, но и крепостных, недвижимость и целые поместья. При Екатерине 2 штрафы для картежников были снижены, а игра, организованная ради забавы и развлечения, преступлением не считалась. На исходе 18 века в России официально появились игорные дома, разделенные сразу же на клубы для простых людей и для дворян.

В книге русского писателя М.Пыляева упоминается случай о том, как в 1778 году на вечере в честь рождения внука Александра Екатерина Великая ставила на кон бриллианты в один карат. Правление Александра 1 отмечено сдержанным преследованием любых азартных игр. Вычислялись игровые дома, их учредители и участники. Александр II азартным играм большого внимания не уделял, поэтому в годы его правления эта сфера развлечений оставалась в тени. А уже Николай II оценил возможности игрового бизнеса по достоинству, создав условия для его развития. Повсеместно открывались карточные клубы и казино, где азартные игры были официально разрешены. Естественно, что все эти заведения платили в казну государства солидные налоги.

Расточительная знать при елизаветинском дворе и тайные игорные дома

По свидетельствам историка В.Ключевского, двор Елизаветы напоминал игорный дом. Сутками шла азартная игра на очень крупные деньги. Играла и сама императрица, но особой популярностью карты пользовались среди ее приближенных.

Во времена императрицы Елизаветы Петровны русские игроки называли карты по именам./Фото: s51.radikal.ru

Жилище брата дипломата Михаила Воронцова носило статус тайного игорного дома, где собирался весь столичный бомонд. Среди постоянных игроков был и фаворит императрицы Иван Шувалов, ставивший на кон огромные суммы и к концу жизни проигравший большую часть своего состояния. В приходно-расходных документах тех лет очень часто встречались записи о проигрышах Шуваловым тысяч рублей. Для сравнения, один крепостной стоил тогда 10-30 рублей. Разовый проигрыш Шувалова приравнивался к целому имению с отрядом крестьян.

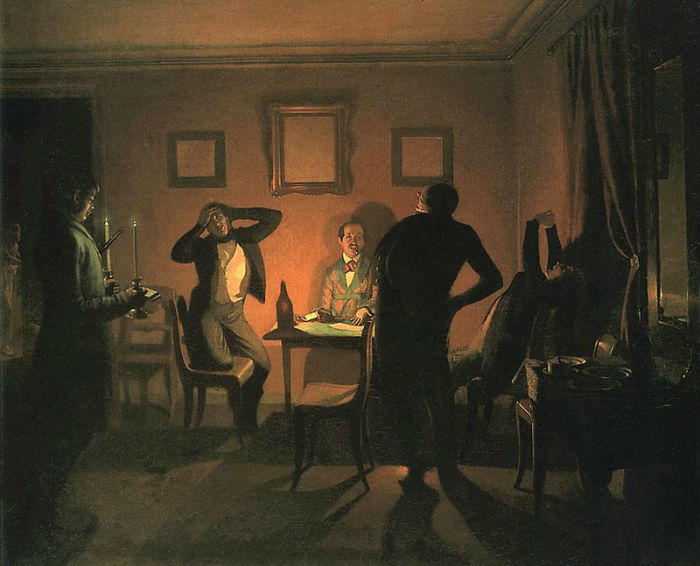

Азартные классики

На рубеже 18 и 19 веков трудно было найти среди знаменитостей человека, не играющего в карты. Величайший русский поэт и издатель «Современника» Николай Алексеевич Некрасов был игроком заядлым и удачливым. Литературная работа позволяла ему лишь не умирать с голода. И тогда он пристрастился к карточной игре, навыки которой ему передал отец. Играл Некрасов блестяще. Он снимал приличную квартиру, модно одевался, имел прислугу, оплачивая свою пристойную жизнь деньгами, выигранными в карты. Прослыв как картежник-ас, он играл в серьезных заведениях с самыми высокопоставленными представителями своего времени.

Некрасов был игроком суеверным. Его гражданская жена Авдотья Панаева вспоминала, что отправляясь в игровой клуб, Некрасов брал из кассы редакции «Современника» несколько тысяч рублей и клал их в подготовленную к игре пачку купюр «на счастье». Суеверен был и Александр Пушкин, который никогда не давал в долг из выигранных денег. Впрочем, в карточной игре Пушкин часто проигрывал, а после трагической гибели классика его карточные долги погасил сам Николай 1.

Пушкин за картами./Фото: pp.userapi.com

Играть Пушкин начал еще в Лицее. Историк П. Бартенев писал, как в 1822 году в Кишиневе Пушкин повздорил за игрой с одним из участников и, сняв сапог, ударил его по лицу. За такую выходку его отправили в Измаил, по дороге ему встретился цыганский табор, с которым он кочевал несколько дней. Тогда и родился сюжет «Цыган».

В молодости не гнушался карточной игрой и Лев Толстой. Деньги на кону были большие, а везло классику редко. Однажды ему пришлось рассчитаться за карточный долг частью своего имения в Ясной Поляне, где он родился и рос.

В «Записках» Гавриил Державин рассказывает о своей молодости, когда он «очертя голову» погружался в азартные игры. Однажды до копейки проиграл полученные от матери деньги на покупку деревни в 30 душ. В попытках отыграться он довел себя до абсолютно безвыходного положения, слоняясь по карточным домам в полной зависимости от азартной страсти и пытаясь перенять шулерский опыт. Проигрываясь все больше, перешел на хлеб и воду. В итоге, благодаря полученным навыкам, Державин все же отыгрался, но впредь старался крупных ставок не делать, лишь изредка позволяя себе играть.

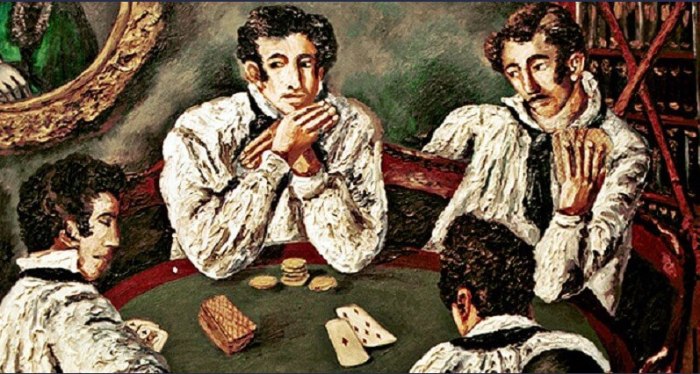

Скандально проигранная жена

Лермонтов в поэме «Тамбовская казначейша» рассказывает, казалось бы, невероятную историю о том, как штабротмистр выиграл у тамбовского казначея жену. В основе поэмы лежит реальная московская история. А ее участниками были небезызвестные князь Голицын, граф Разумовский и княжна Мария Григорьевна Вяземская.

Картина Павла Федотова «Игроки».

Юная Мария Григорьевна изначально противилась браку с Голицыным. Их семейная жизнь не отличалась взаимопониманием. Однажды судьба свела ее с обаятельным Разумовским. Между ними зародились теплые чувства. Обстоятельства сложились так, что однажды возлюбленный Марии оказался за игровым столом с ее супругом. Проигравшись Разумовскому до нитки, Голицын поставил на кон молодую супругу. Историки расходятся в определении точной даты этого события. Одни называют 1799 год, другие – 1801-й. Но игра была, и позор Марии Григорьевны позже сменился свободой и счастьем.

Источник:

Одним из самых необычных серийных убийц в истории Советского Союза был ставропольский маньяк-педофил Анатолий Сливко. Необычность этого преступника заключалась в том, что он являлся самым титулованным, «образцово-показательным гражданином» из всех известных индивидуумов с таким отклонением.

Он был, как тогда говорили, примерным семьянином, ударником труда, истинным партийцем, пионервожатым, воспитателем молодежи и даже в 1977 году получил титул «Заслуженный учитель РСФСР». Кроме того Анатолий Сливко являлся мастером спорта по горному туризму и организовал в городе Невинномысск туристический клуб для подростков. Под прикрытием всех этих благих начинаний хорошо замаскированный маньяк безнаказанно орудовал 20 лет.

Биография «Вожатого-Потрошителя»

Родился Анатолий Сливко в 1938 году в Дагестане, в городе Избербаш. После учебы переехал в Ставрополье. В Невинномысске работал на заводе «Азот». Там же открыл первый молодежный клуб «ЧЕРГИД», в котором организовывал для детей турпоходы в горы. Одновременно с этим Сливко получил партбилет, что тоже положительно сказалось на его характеристике.

В Невинномысске маньяк женился. У него появилось двое детей. В дальнейшем, в ходе расследования выяснилось, что особого влечения Сливко к супруге не испытывал, как и к женщинам вообще. Семья для него была своеобразной «легендой», маской примерного гражданина.

Зато с гораздо большим азартом Анатолий отдавался своей страсти к горам и воспитанию молодежи. Почти каждое лето он устраивался пионервожатым в различные детские лагеря, что давало ему возможность хорошо изучить детскую психологию и близко контактировать с будущими жертвами. Позднее, когда дело Сливко было обнародовано, педофил-убийца получил прозвище «Вожатый-Потрошитель».

Кинематографические пристрастия Сливко

Помимо увлечения горным туризмом и юными пионерами Анатолий Сливко был неравнодушен и к кино. Он очень увлекался киносъемкой и фотографией, а любительские работы маньяка нередко получали разные премии. В городе он был на очень хорошем счету, что и позволяло убийце долгое время оставаться безнаказанным.

Свое увлечение съемками фильмов Сливко использовал для привлечения подростков. Потенциальным жертвам он предлагал сняться в кино про фашистов и пытки пионеров. Дети, безоглядно доверяя заслуженному учителю и авторитетному вожатому, соглашались. Съемки обычно предполагали сцены повешения пионера, после чего Сливко обещал быстро реанимировать «актера».

Поначалу так и было. «Кинорежиссер» действовал по плану: небольшое удушение подростка, а затем реанимация. Но со временем маньяк все больше входил во вкус, в результате чего выживать удавалось не всем детям. Впервые отклонение маньяка-педофила дало о себе знать в 1961-ом, когда Сливко стал свидетелем аварии, в которой погиб мальчик в пионерской форме.

Наблюдая конвульсии умирающего, преступник пережил сексуальное возбуждение, которое вскоре захотел повторить. Это-то и стало основным профилем его «деятельности». Убийства юных пионеров маньяк предпочитал запечатлевать на съемку, чтобы продлить удовольствие от этого акта. Со временем он стал сознательно душить свои жертвы без попыток их реанимировать, а затем расчленять тела.

Расследование и наказание

Все свои деяния маньяк скрупулезно снимал на пленку. Эти любительские фильмы впоследствии стали главными доказательствами его вины. Убийцу долгое время не могли поймать, потому что никто даже не мог подумать ничего дурного на такого примерного гражданина. Если дети что-то и рассказывали о случившемся, им никто не верил. Всего в кинопробах» Сливко участвовали 43 мальчика. Семеро погибли.

Убийцу детей искали 10 лет. Наконец после очередного заявления о пропаже ребенка, якобы ушедшего на съемки, в декабре 1985-го педофил был арестован. Расследование произошло молниеносно. Все доказательства вины были «налицо», тщательно задокументированы самим преступником. Приговор – расстрел – был вынесен в 1986-ом, а приведен в исполнение в 1989 году в тюрьме в Новочеркасске.

источник

В Российской Империи православная церковь имела влияние почти на все сферы жизни.

В Российской Империи православная церковь была плотно интегрирована во все сферы жизни и имела официальный статус. А самое важное торжество в жизни христиан — Пасха — было возведено в ранг государственных праздников. С приходом к власти большевиков ситуация кардинально изменилась.

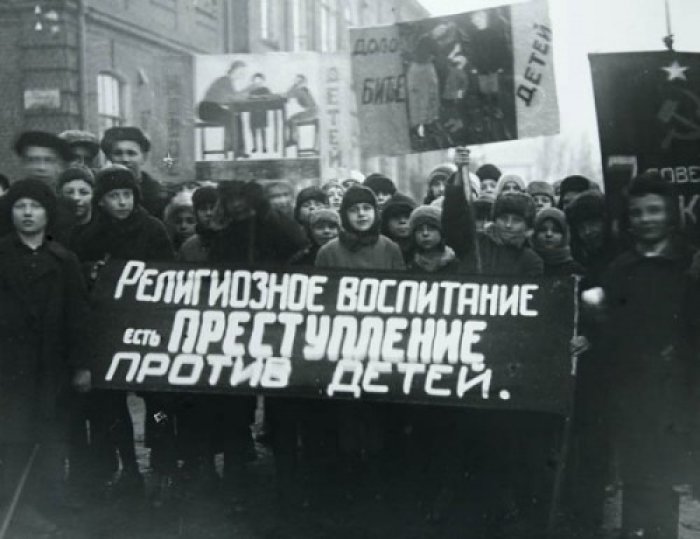

Большевистский режим ставил своей идеологической целью ликвидировать церкви и распространить на территории СССР атеизм. Ленин утверждал, что с религией можно и нужно бороться, предлагая народу материалистическое объяснение веры. Наряду с повсеместной конфискацией церковного имущества и арестами священников преследовались верующие, а также велась активная пропаганда в школьных учреждениях. Советская власть считала, что если религия — это опиум, то Пасха — его самая большая и опасная доза.

«Красные Пасхи»

После того, как в 1929 году была провозглашена свобода антирелигиозной пропаганды, церкви обложили налогами. Поборы были непомерных размеров, что буквально вынуждало духовенство самолично просить о ликвидации храмов. В освободившихся помещениях накануне Пасхи устраивались масштабные театральные шоу и вечера самодеятельности. Все эти мероприятия имели одно предназначение: отвлечь народ от празднования одного из самых важных христианских праздников.

Народ старались отвлечь от празднования Пасхи танцевальными вечерами и театральными шоу./Фото: pp.userapi.com

Вместо привычного богослужения и окропления крашенок святой водой внедрялись новые обычаи, которые по мнению властей были допустимы для советского человека. Назывались они по-разному: «красная Пасха», «красный карнавал» или «красные крестины». Чтобы отвлечь от празднования молодежь, для них устраивали антирелигиозные факельные шествия и коммунистические крестные ходы.

В таких обрядах с плясками и сжиганием чучел было больше от языческих традиций, чем от христианской веры. Однако Ленин видел в подобных представлениях глубокий идейный смысл. По его словам, церковь заменяла простому народу театр, а значит для получения поддержки большевистского течения нужно предложить ему спектакли. Тем не менее, идея не увенчалась успехом. Красные Пасхи выглядели настолько чужеродно, что народ наотрез отказался их принимать, и к концу 30-х годов они плавно сошли на нет.

Праздничные службы «под охраной» КГБ

Вместо этого в зданиях храмов и церквей стали проводить показы популярных иностранных фильмов и ночные дискотеки. Мероприятия были нацелены на молодежь, которую в такой способ пытались увлечь новыми правилами. Люди старшего возраста воспринимали подобное действие как богохульство, и всеми возможными способами старались поприсутствовать на традиционном богослужении.

За посещение Всенощной службы могли уволить с работы./Фото: i89.fastpic.ru

В немногочисленных оставшихся храмах на Всенощных службах обязательно устраивались дежурства КГБ, во время которых составлялись доносы на всех, кто решился прийти в церковь с куличами и крашенными яйцами. Самоотверженность дорого стоила простому народу: за посещение церкви увольняли с работы и даже могли дать условный срок с формулировкой «за религиозную пропаганду».

Так как коммунистическое правительство отвергало все, что имело хотя бы косвенное отношение к религии, многие отмечали Пасху тайно. Для этого прихожане со священником собирались в квартирах или проводили богослужения в закрытых храмах, тщательно зашторив окна и заперев двери. Чтобы донесение о неправомерных действиях не пошло выше, о церковных службах сообщали ограниченному кругу прихожан, в чьей надежности были уверены.

Танцы в Страстную пятницу

В 1930 годах практиковалась отмена традиционного воскресного выходного: его переносили на четверг, а в светлое воскресение Господне делали полноценный рабочий день. Взрослых горожан собирали на ленинских субботниках и воскресниках, детям начитывали антипасхальные лекции, в которых рассказывалось, что подобные гулянья приводят к хулиганству и плодят пьяниц. В колхозах Пасха также была обыкновенным днем: бригадам выдавали рабочие задания подальше в полях, а для детей организовали обязательные для посещения выездные экскурсии.

В СССР приобщение детей к вере считалось преступлением./Фото: pbs.twimg.com

Не обходили вниманием и Страстную пятницу. В день, проникнутый скорбью о страданиях Христа и телесным воздержанием, устраивали танцы. Официально явка на такие мероприятия не была обязательной, но на деле нежелание танцевать оборачивалось большими проблемами.

Исповеди в записках

Ввиду того, что действующих храмов в СССР оставалось считанное количество, к пасхальной службе готовились заранее и с особым трепетом. Желающие исповедоваться через доверенное лицо передавали священнику записки со списком своих прегрешений. Ознакомившись с грехами, он в письменном виде отпускал их или накладывал на человека епитимью.

Пионер пишет на доске имена одноклассников, которые ходили в церковь./Фото: pravoslavie.fm

В регионах храмы на Пасху иногда открывали, несмотря на все сопротивление милиции, районной администрации и председателя. Стараясь помешать проведению пасхальной службы, партийный аппарат и сотрудники КГБ прибегали к различным способам. Например, беспрерывно гудели клаксонами и слепили прихожан фарами. Однако к моменту, когда из церкви выдвигался крестный ход, собиралась большая очередь людей с корзинками. Многие из христиан пешком шли по несколько километров, чтобы принять участие в праздничном богослужении.

Атеистическая пропаганда в СССР распространялась и на подрастающее поколение. Наряду с партийными дружинниками, которые следили за взрослыми прихожанами, на ночные «бдения» выходил преподавательский состав. Учителя высматривали на Всенощной службе детей, которые пришли с родителями. На следующий день в школе с провинившимися учениками проводили разъяснительную беседу и пристыжали перед всем классом.

О домашних традициях празднования Пасхи также лучше было не рассказывать. Наказать могли за сам факт того, что в семье пекли куличи или устраивали застолье. Нередко перед уроками у детей проверяли руки — на предмет того, не запачканы ли они краской для яиц.

С началом перестройки непринятие главного христианского праздника и религии в целом приняло формальные рамки. Значительно сократилось количество лекций об атеистическом образовании, прихожан перестали массово наказывать за посещение пасхальных служб.

Источник:

Особый шарм обшарпанных двориков.

Знаменитые питерские дворы… Есть в них какое-то особое очарование. Кому-то дворы-колодцы, которых особенно много с Петроградской стороны и на Васильевском острове, могут показаться сумрачными, а кто-то уверен, что именно такой он и есть на самом деле – настоящий Санкт-Петербург. Этот обзор – уникальная возможность совершить путешествие по питерским двориками.

1. Особый шарм

Есть в этих домах какое-то своё, присущее только им очарование.

2. Душа Санкт-Петербурга

Историческая часть города.

3. Дворовые лабиринты

Гармония во всех чертах.

4. « …Питер, излечивший грусть»

Уютная атмосфера культурной столицы России.

5. «Гранитный город славы…»

Такое можно увидеть только в питерских дворах.

6. Старые улочки

Обшарпанные дома на старых улочках.

7. Город-музей

Удивительный дворик в центре города.

8. Литейная часть Петербурга

Город Гоголя, Пушкина, Блока…

9. Историческая часть города

Питерский дворик, где-то в исторической части города.

10. Легендарные дворы-колоцы

Необычный дворик в Петербурге.

11. Питерский дворик

В городе дворов-колодцев.

12. Памятник архитектуры

Настоящий памятник архитектуры в одном из двориков.

13. Музей под открытым небом

Малоизвестная достопримечательность Петербурга.

14. Загадочный дворик

Лишённый насыщенной повседневной жизни.

15. Бесконечные лабиринты

Бесконечные лабиринты культурной столицы.

16. Мистический Петербург

Таинственный питерский двор.

17. Маленький и узенький дворик

Дворик неподалёку от Эшеровского лабиринта.

18. Эшеровский лабиринт

Дом Ю. Б. Бака.

19. Лабиринт, колодцы и тоннель

Дом страхового общества «Россия».

20. Дворовая классика

Панорама исторической части Петербурга.

источник

В последнее время появилась нездоровая мода требовать у России долги по всяким мыслимым и немыслимым поводам. Что это? Желание урвать хоть какой-нибудь кусок или просто правило «хорошего тона», прививаемое недругами нашей страны? А если мы начнем считать, что тогда? Это чуть ли не всему миру влетит в копеечку.

Долг платежом?

Берем свежий пример. Молдавская комиссия по изучению коммунистического режима с важным видом заявила, что пребывание в составе СССР нанесло республике ущерб, оцененный в $28 миллиардов. Примерно такие подсчеты велись в свое время в Литве и Латвии. Правда, «важные» комиссии прекратили работу в связи с нехваткой средств на их содержание…

Конечно, требовать долги у такой страны, как Россия, это даже престижно. Но воспринимать всерьез подобные заявления уж точно не следует, а комментировать выводы этих ущербных в полном смысле комиссий можно только крутя пальцем у виска. Давайте лучше заглянем в корень вопроса. Тогда выводы станут совсем иными.

Не им, а нам стоит потребовать отдать долги. Литовцы, эстонцы и латыши почему-то забыли, что Петр I купил их со всеми землями, недвижимостью и даже домашними животными у шведской королевы Ульрики Элеоноры. И не только купил, но и дал Прибалтике свободу. Однако, по всей видимости, их до сих пор тянет в конюхи и поломойки к «северным хозяевам». Любой историк подтвердит, что сделка была заключена 10 сентября 1721 года. За территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию Петр Алексеевич заплатил 2 млн. руб. По нынешнему курсу, без набежавших процентов, это около $350 млрд. Не хотите ли, уважаемые, бывшие братские республики, заплатить по счетам? А если учесть, что в советский период Россия полностью построила инфраструктуру Прибалтики, восстановила республики из руин после Второй мировой, то сумма будет значительно больше…

Ничуть не чище

Продолжая листать блокнотик со списком должников, можно натолкнуться и на не менее любопытные факты. Так, неплохо было бы взыскать должок за Аляску. Русская экспедиция Гвоздева и Федорова открыла ее в 1732 году. 30 лет наши первопроходцы осваивали дикий край, но из-за удаленности от России Аляску пришлось продать. Александр II принял предложение американского правительства купить у него Аляску за $7,2 млн. Подписание договора состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Но под разными предлогами деньги не заплачены до конца и поныне. А по сегодняшнему курсу это три миллиарда «зеленых», кстати. Идем дальше.

Сразу после начала Первой мировой войны пять тонн золотых монет из личной царской казны были тайно помещены в два железнодорожных вагона и доставлены в Норвегию, где они и находятся до сей поры. Причем часть монет продается на нумизматических аукционах.

В 1914 году британским банкам было передано российское золото в слитках на сумму $50 млрд. Ими Николай II планировал рассчитаться за поставки военной техники и оружия. Ни одна из них не была выполнена. Оказалось, что британские заводы просто не в состоянии выполнить столь большой заказ. Но золото не вернули. Война, понимаете ли, некогда. А в 17-м году вроде бы стало и некому…

С декабря 1915-го по ноябрь 1916-го Россия поставила в США золота на $23 млрд. в качестве предоплаты за оружие и порох. Правительство Соединенных Штатов пустило деньги на собственные военные нужды. Россия не получила ни денег, ни оружия.

Поняв, что Англия и США деньги украли, российское правительство, надеясь получить оружие, зачислило в 1916 году на валютные счета японских банков эквивалент 300 тоннам золота. Перевод и сегодня подтверждают правопреемники тогдашних японских банков. Но ни оружия, ни денег отдавать не собираются.

Временное правительство России в феврале 1917 года отправило в Швецию для закупки военного снаряжения 3,7 тонны золота, сейчас это $45 млн. Еще в 1928 году было получено подтверждение, что золото находится в хранилищах шведских банков. Ни одной винтовки, ни одного патрона Россия от Швеции в счет этого золота не получила.

В конце 1919 года 100 тонн золота, изъятого адмиралом Колчаком из казанского банковского хранилища, были переданы на хранение Чехословацкому корпусу с условием вернуть российскому правительству. След золота потерялся в пражских банках в 1925 году.

В 1922 году Ленин отправил в Германию 93,5 тонны золота, которое оказалось в качестве «трофея» в «Банк де Франс» в Париже. В 1963 году статус этого золота был подтвержден соглашением на уровне правительств СССР и Франции. 45 тонн русская сторона согласилась отдать в счет погашения старых российских долгов в пользу Франции. А 48,5 тонны золота нам до сих пор не вернули.

Также в Национальном банке Франции хранятся слитки русского золота на $25 млрд., переданные в 1914 году.

По оценкам британской фирмы «Пинкертон», Россия в настоящее время вправе претендовать на свое золото общей стоимостью в $100 млрд., а также на недвижимое имущество общей стоимостью $300 млрд. Прямо голова идет кругом.

* * *

Вряд ли все это добро Россия сможет вернуть. Но когда нам предъявляют какие-либо претензии, неплохо бы напомнить и о том, сколько должны нам. Авось, поубавится пылу.

2 апреля исполняется 114 лет со дня рождения всемирно известного танцовщика, хореографа и балетмейстера Сержа Лифаря. Он родился и вырос в Киеве, а прославился и добился признания в Париже, куда эмигрировал в 18 лет. Он возродил и реформировал французскую школу балета, став звездой мирового уровня, но в военное время был приговорен к смертной казни. И это был не единственный скандал, который разгорелся вокруг имени Сержа Лифаря. В Европе его считали богом танца, а в СССР – изменником родины.

Всемирно известный танцовщик и хореограф | Фото: afisha.bigmir.net

При рождении он получил имя Сергея Михайловича Лифаря. Будущий танцовщик появился на свет в 1904 г. под Киевом, вероятно в селе Пирогово. Основы балетного искусства он постигал в киевских балетных секциях, а его судьбу как танцовщика решило поступление в труппу к сестре знаменитого Вацлава Нижинского. В 1922 г. Бронислава Нижинская эмигрировала во Францию, а вскоре позвала за собой и своих лучших учеников, в числе которых оказался Сергей Лифарь. Через границу он перебирался нелегально, в него стреляли и ранили, но ему удалось бежать. Он добрался до Парижа практически без денег, но там его принял в свою труппу Сергей Дягилев, который увидел в нем новую звезду балета.

Основоположник неоклассицизма в балете Серж Лифарь | Фото: kino-teatr.ru

Дягилев не ошибся в своем фаворите: в антрепризе «Русский балет» он прошел путь от артиста кордебалета до первого солиста и балетмейстера, а в 24 года, после смерти Дягилева, Лифарь возглавил балетную труппу Гранд-Опера Парижа. Он был очень строгим руководителем, его новшества многих шокировали: он запретил пускать опоздавших в зал после начала представления, отменил выходы артистов на бис и не разрешал дарить артистам цветы – чтобы успех одного из них не вызывал зависти у других, и из-за того, что «за грацию своих 20 лет дебютантка могла получить цветы, сладости и даже драгоценности от почитателя, который не удостоил балерину-солистку даже обыкновенным букетом». Серж Лифарь стал новатором и реформатором французского балета, по сути возродив его и освободив от устаревших канонов. Лифаря называют основоположником неоклассицизма в танце.

Всемирно известный танцовщик и хореограф | Фото: belcanto.ru

Во время немецкой оккупации в 1939 г. парижская труппа под руководством Лифаря продолжила работу, что стало причиной дурной славы, распространившейся о танцовщике в Европе. В военное время, в 1943 г. Лифарь презентовал премьеру балета «Сюита в белом». В результате французское Движение Сопротивления в Лондоне обвинило танцовщика и балетмейстера в коллаборационизме. Лифарь был приговорен к смертной казни. Ему пришлось покинуть Фарнцию, и с 1944 по 1947 гг. он скрывался от приговора в Монте-Карло, где возглавил труппу «Нового балета».

Основоположник неоклассицизма в балете Серж Лифарь | Фото: afisha.bigmir.net

После войны дело Лифаря было пересмотрено, обвинение признали сфабрикованным, и приговор отменили. Танцовщик и балетмейстер смог вернуться в Париж и занять прежнюю должность. Он поставил больше 200 балетов, его постановки («Сюита в белом», «Вакх и Ариадна», «Икар», «На Днепре») вошли в репертуар многих театров мира. Серж Лифарь стал звездой мирового масштаба, но при этом никогда не забывал о своих корнях. «Даже прекрасный блестящий Париж не смог заставить меня, киевлянина, забыть широкий, величавый Днепр», – писал он в своем дневнике.

Серж Лифарь на сцене | Фото: belcanto.ru

Серж Лифарь на сцене | Фото: fakty.ua

Более того, когда президент Франции Шарль де Голль предложил танцовщику и балетмейстеру стать гражданином Франции, учитывая то, что он сделал для этой страны не меньше, чем кто-либо другой из знаменитых французов, Лифарь отказался: «Искренне благодарен, господин президент за ваше предложение, но я никогда не был и не буду французом, так как родина моя – мой любимый Киев».

Основоположник неоклассицизма в балете Серж Лифарь | Фото: kino-teatr.ru

Дарование Сержа Лифаря было многогранным: помимо таланта танцовщика, у него были способности к живописи. В 1972-1975 гг. прошли выставки его картин в Каннах, Париже, Монте-Карло и Венеции. Кроме того, артист балета увлекался коллекционированием редкостных книг. Из личного архива Сергея Дягилева ему достались сборники театральной живописи и декораций, сам он собрал большую коллекцию старопечатных книг XVI-XIX вв., которую его наследники передали в дар Украине. Лифарь занимался и преподавательской деятельностью: он вел курс истории и теории танца в Сорбонне, был автором трудов по истории и теории классического танца.

Серж Лифарь на сцене | Фото: art.sovfarfor.com

Серж Лифарь ушел из жизни в декабре 1986 г. в Лозанне в возрасте 82 лет. Его имя было на долгие годы вычеркнуто из истории отечественной культуры, так как в СССР его считали изменником родины. Побывать в Киеве ему удалось только спустя 40 лет после отъезда за границу. Об этой поездке он написал в своих воспоминаниях: «Я снова увидел Киев, который существенно отличался от моих воспоминаний, но так же купался в мягком свете… Я снова увидел родной дом. Он выглядел мрачно. Темные ступеньки. А наверху в моей памяти воскресает мама –не в праздничный вечер, когда она была такая красивая, в венке из цветов, в намысте и вышитой сорочке, а во время прощания, когда улыбается сквозь слезы, а я иду навстречу своей судьбе. Ее, как и отца, забрала холера. Я побывал на кладбище, где они почивают рядом. Кладбище запущено: бесконечный пустырь, на нем я отыскал две могилы. От горечи и боли я упал на колени. И сказал им: «Это я, ваш Сергей, ваш Сергунчик. Я танцевал во всем мире, но вы, самые близкие люди, никогда не видели этого…».

Танцовщик, хореограф и балетмейстер Серж Лифарь

Источник:

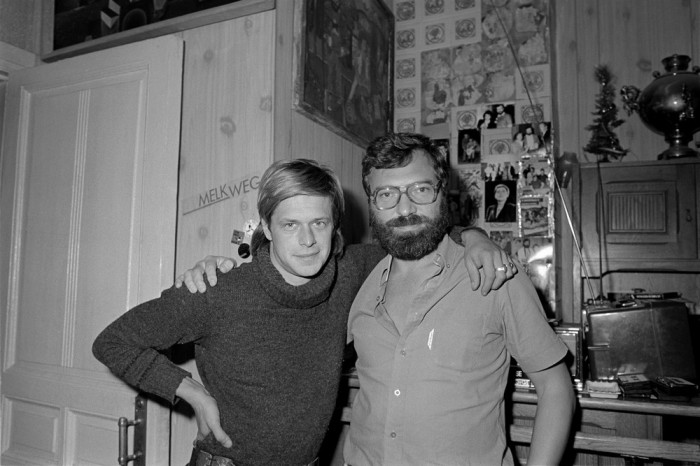

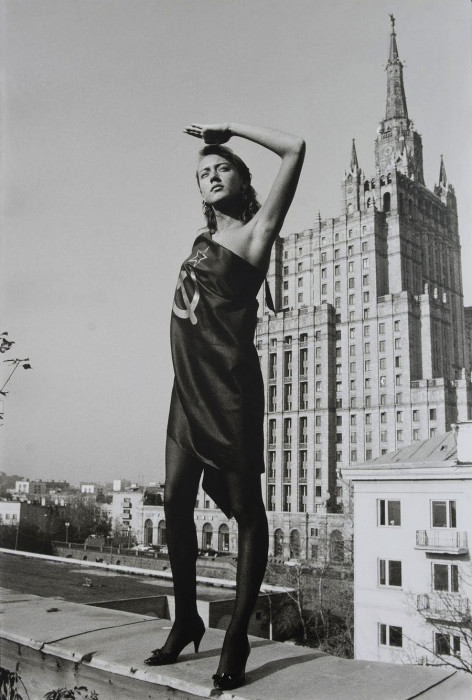

Уникальная подборка фотографий Сергея Борисова.

Сергей Борисов – советский фотограф, который в 1980-х прославился снимками питерского и московского андеграунда. Его фотографии, которые в то время назвали «идеологическое ню», в настоящее время регулярно продаются на европейских аукционах Sotheby’s и Сhristie’s. Жанна Агузарова, Георгий Гурьянов, Гарик Сукачев, «Аквариум», «Кино», «Наутилус Помпилиус» и многие другие известные личности на фотографиях Борисова позволяют почувствовать дух перестроечных 80-х.

1. На пути к мировой известности

Борис Гребенщиков и Сергей Борисов в студии Борисова, 1986 год.

2. Полёт

Гия Абрамишвили из группы «Чемпионы мира», 1988 год.

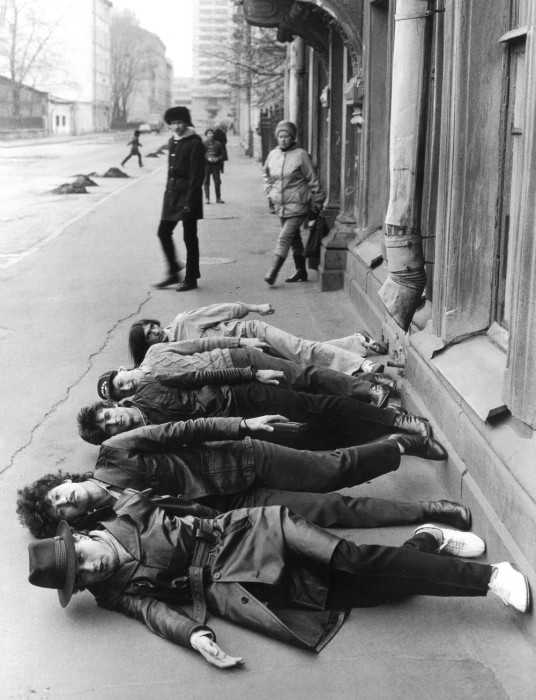

3. Участники необычного флешмоба

Диалог, 1983 год.

4. Дефиле, 1987 год

Одна из самых известных работ Борисова, которая стала настоящим символом перестройки.

5. Одежда из газетной бумаги, 1987 год

Не стоит выкидывать из дома старые газеты и журналы, ведь из этого, казалось бы, уже ненужного материала, можно сделать много чего интересного и полезного.

6. Советский композитор и певец

Игорь Николаев во дворе студии, 1987 год.

7. Стань Звездой!

Валерий Леонтьев и Игорь Николаев, 1985 год.

8. Эдита Пьеха, 1982 год

Советская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР.

9. Михаил Боярский

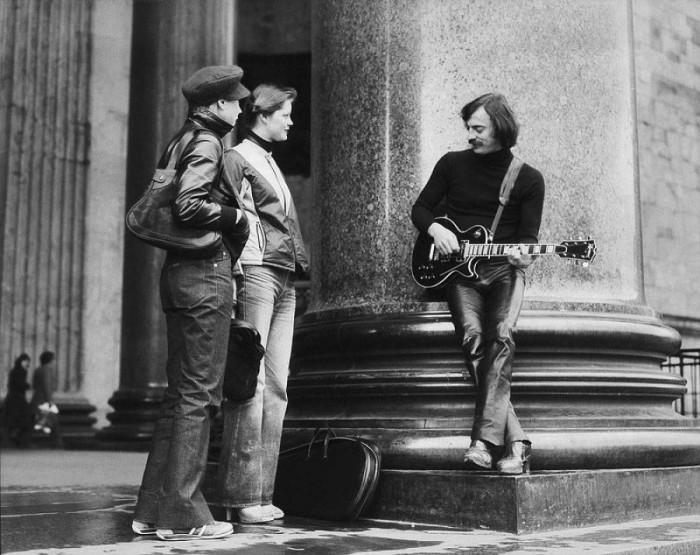

Михаил Боярский возле Исаакиевского собора, 1982 году.

10. Дуэт

Владимир Кузьмин и Алла Пугачева, 1986 год.

11. «Здравствуй, песня», 1986 год

«Здравствуй, песня» — знаменитый советский вокально-инструментальный ансамбль.

12. Легенда русского рока

Георгий Гурьянов и Борис Гребенщиков, 1987 год.

13. Рондо, 1987 год

Среди прочих Наталья Ветлицкая и Александр Иванов.

14. Оксана Фандера, 1985 год

Актриса театра и кино.

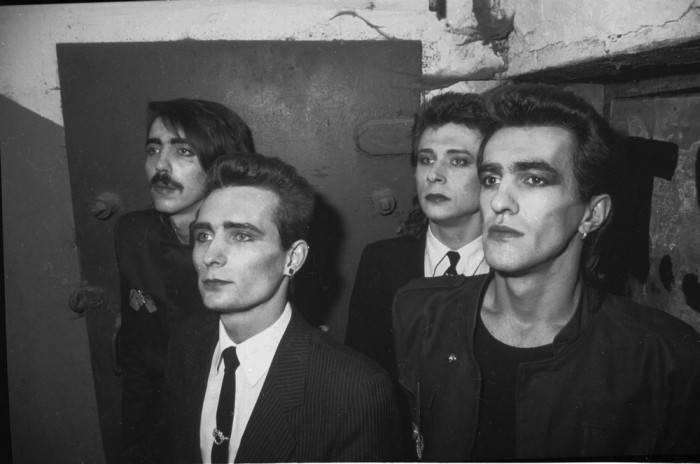

15. «Наутилус Помпилиус», 1987 год

Советская рок-группа, одна из самых известных во второй половине 1980-х и в середине 1990-х годов.

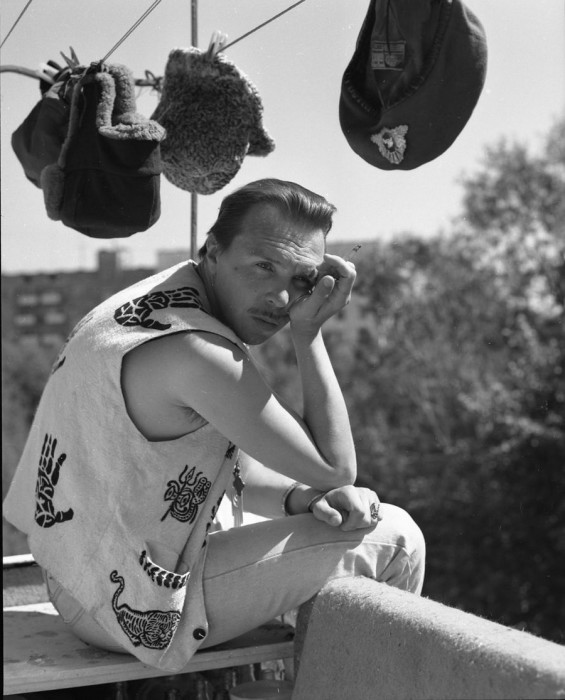

16. Борис Гребенщиков, 1995 год

Известный поэт и музыкант, композитор, певец и гитарист рок-группы «Аквариум», один из родоначальников русской рок-музыки.

17. Гарик Сукачев, 1994 год

Советский рок-музыкант, поэт, композитор и актёр.

18. Виктор Цой в мастерской Борисова, 1986 год

Легенда советский рок-музыки.

19. Дубосарский и Виноградов, 1996 год

Портретный снимок Дубосарского и Виноградова в 1996 году.

20. Сергей Курёхин и Джоанна Стингрей

Сергей Курёхин и Джоанна Стингрей в Студии 50А, 1987 год.

Источник:

Как работали и жили советские фарцовщики.

Рыночные отношения в СССР вопреки всем запретам существовали. Так называемые фарцовщики удовлетворяли спрос на джинсы, импортную одежду и электронику, которую достать простым советским гражданам было негде. В популярном фильме «Самая обаятельная и привлекательная» героиня с подругой приезжает на квартиру к фарцовщику, торгующему импортными вещами, чтобы приобрести красивый наряд. А еще у таких торговцев даже был свой сленг и своя иерархия.

Фарцовка дальнобойщиков

Иностранные вещи на чёрный рынок СССР в большом количестве поставляли шоферы-дальнобойщики, которые были работниками существовавшего тогда Cовтрансавто. Они использовали простую и раскрученную схему: вывозили из страны спиртные напитки и сигареты, золото и сувениры, а в скандинавских странах или в так называемых дружественных социалистических государствах меняли всё это на игрушки, обувь, одежду, а порой и на предметы ширпотреба.

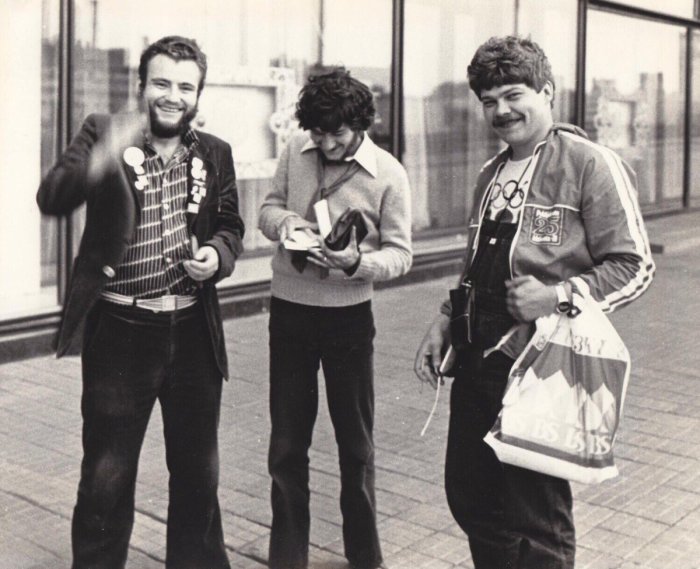

Фарцовщики, 70-е годы./Фото: rnbee.ru

Товар надёжно прятали в машине, а по возвращению домой сдавали оптовикам, с которыми у них была договоренность. Понятно, что некоторую часть оставляли для себя, потому жена дальнобойщика могла похвастаться югославскими сапогами, а дети – немецкими куклами. Все это было достаточно опасно, потому что водителя могли поймать с поличным и отстранить от поездок – этот факт, например, отражен в известном фильме «Интердевочка». Но не все дальнобойщики были такими наивными, как герой из фильма. Многие сколачивали на этом деле нешуточные состояния.

Моряки-торгонавты

Не отставали от дальнобойщиков и моряки торгового флота СССР, или, как их называли в народе, торгонавты. Пользуясь тем, что во многих странах Северной Европы спиртные напитки стоили очень дорого или вообще были запрещены, они везли туда коньяк и водку. Но не только алкоголь пользовался спросом — икра, фотоаппараты «Зенит», военные значки и форма –чего только не брали с собой моряки для продажи. На вырученную валюту они покупали дефицитные в СССР вещи и продавали их при возвращении.

Карикатуры их старых советских журналов./Фото: mirtayn.ru

Кажется, какую выгоду можно получить, продав бутылку водки? Все просто: средняя цена в СССР за нее была 3 рубля, а продать в той же Скандинавии можно было за 15 долларов. Прибыль составляла примерно 14 долларов, на которые можно было купить массу мелких вещей, которые реализовывались в СССР в разы дороже. Прибыль моряков-торгонавтов могла составлять до 150 рублей с 10 вырученных долларов. Средняя зарплата в стране при этом была на уровне 120 рублей в месяц.

Система фарцевания в гостиницах «Интурист»

В гостиницах, где останавливались иностранные гости, процветала так называемая гостиничная фарцовка, в которую был вовлечен обслуживающий персонал.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»./Фото: твойгород.com

Система была четко отлажена, и у каждого участника существовали свои функции. Горничные меняли спиртное на различные мелкие импортные вещички – зажигалки, колготки, галстуки. Администраторы по этажам в основном занимались дорогой одеждой – джинсами, пальто, куртками. Самые большие обороты были у официантов, которые меняли икру, водку и коньяк на одежду и электронику.

Продажей вещей персонал не занимался. Горничные сдавали добычу администраторам, официанты – барменам, а те уже перекупщикам. Чаще всего главным был администратор, он и распределял вырученные деньги между всеми участниками.

Организаторы розничной продажи

Дальнобойщики, моряки и персонал гостиниц добывали товар, но продажей занимались другие люди, скупщики или посредники. Забирая оптовые партии, они организовывали своеобразный розничный магазин, проще говоря, продавали вещи на квартире.

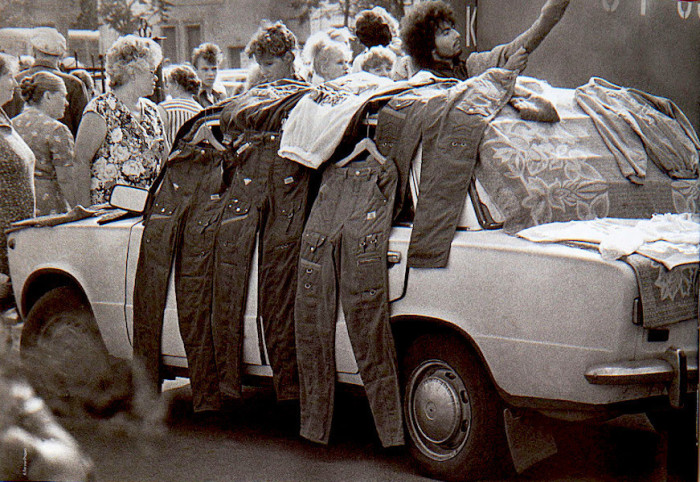

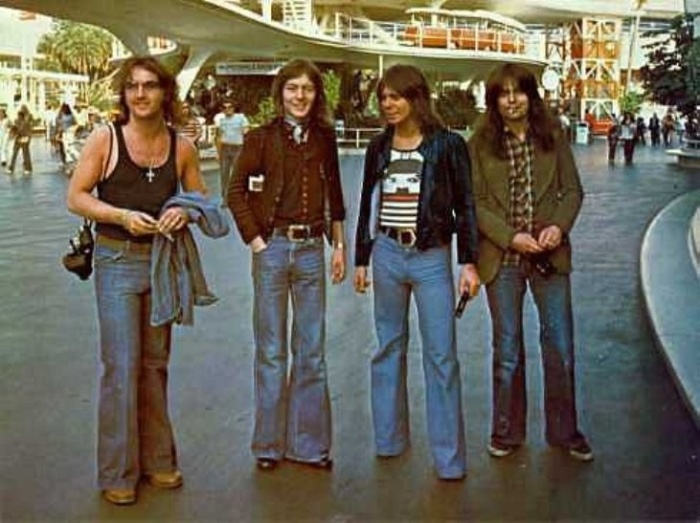

Самым популярным «фарцовым» товаром в 70-80 годы были джинсы./Фото: image1.thematicnews.com

Многих фарцовщиков можно было узнать издалека. Они считали себя не спекулянтами, а яркими представителями особой субкультуры: одевались модно, курили иностранные сигареты, пили виски и другие западные напитки, были в курсе музыкальных новинок, говорили на англизированном жаргоне. Видимо, так фарцовщики представляли себе настоящих американцев.

Уровень конспирация при этом не уступал тому, что показывают в фильмах про шпионов. Узнать заранее адрес было невозможно — посредник вел покупателя сам. Даже во время предварительных телефонных переговоров нельзя было интересоваться наличием.

Уже прибыв на квартиру, можно было узнать, что именно и по каким ценам предлагается. Конкуренции практически не существовало, наоборот, продавцы старались помогать друг другу, обменивались клиентами (не бескорыстно, конечно).

Места, где можно было продать вещи почти легально, возникли примерно в середине 80-х годов в крупных городах. Например, в Ленинграде это была галерея универмага Гостиный Двор, где можно было по высокой цене купить и вожделенные джинсы, и сапоги-луноходы, и яркие пакеты, и лосины, и многое-многое другое. Но после этого фарцовка просуществовала не слишком долго.

Сленг фарцовщиков

В среде фарцовщиков существовал собственный сленг, с помощью которого участники торговли узнавали друг друга и защищались от «утечки» информации. Себя они называли «утюгами», а иностранцев – «фирмачами». Маленьких попрошаек, которые клянчили у иностранных гостей жвачку, сигареты, ручки, ласково называли «утюжонок» или же «пурукумщик» (на финском жевательная резинка — purukumi). Деньги носили название «капуста», а доллары – «зелень» или «грины». Финские марки назывались морковка (на финском — markka), немецкие марки – бундошка. Фирма́ — это все то, что и составляло предмет фарцовки, то есть импортная обувь и одежда, различные аксессуары.

Фарцовщик у метро. Старое фото./Фото: ribalych.ru

Имели свои прозвища и представители разных стран. Жители ФРГ – бундеса, а туристы из ГДР – дедероны. Югославов называли югами, итальянцев – алерами, американцев – штатниками, финнов – турмалайненами.

Непосвященный человек вряд ли понял бы фразу: «Бомбил тут с югом, взял пусера, чтобы скинуть в комок, это не самострок, а клевая фирма». Если перевести на нормальный язык, то это будет означать: «Вступил тут в деловые отношения с туристом из Югославии, взял кофты, чтобы сдать в комиссионный магазин, это не подделка, а хорошие фирменные вещи».

Сегодня фарцовка – это просто воспоминание. Огромное количество магазинов, возможность ездить за границу, интернет-торговля сделали эту профессию неактуальной.

Источник:

Фигурное катание всегда являлось гордостью советского спорта. Отечественные фигуристы не раз становились первопроходцами в отработке принципиально новых элементов программ и благодаря этому выигрывали олимпиады и чемпионаты мира. Имена знаменитых фигуристок-чемпионок до сих пор помнит вся страна…

Людмила Белоусова

Людмила Евгеньевна Белоусова родилась в Ульяновске 22 ноября 1935 года. В фигурное катание она пришла поздно – в 16 лет. В 1954 году Людмила познакомилась с ленинградцем Олегом Протопоповым и стала тренироваться вместе с ним. В 1957 году пара завоевала серебряную медаль на чемпионате СССР. В декабре того же года Белоусова и Протопопов поженились.

В 60-е годы они первыми из фигуристов выполнили такие сложные элементы, как тодес вперед на внутреннем ребре и так называемая «космическая спираль». В 1962 году выиграли чемпионат СССР и заняли вторые места на европейском и мировом чемпионатах. Победу им принесла и Олимпиада 1964 года.

Однако на чемпионате СССР 1971 года они оказались лишь шестыми, а в 1972 году – третьими. После этого пара ушла из большого спорта и какое-то время выступала в Ленинградском балете на льду.

24 сентября 1979 года Белоусова и Протопопов, находясь на гастролях в Швейцарии, попросили у швейцарских властей политического убежища. После этого в СССР их лишили всех званий и перестали упоминать об их спортивных достижениях. Лишь в 2003 году звездная пара впервые после отъезда посетила родину.

Людмила Пахомова

Людмила Алексеевна Пахомова родилась в Москве 31 декабря 1946 года. Долгое время она считалась не слишком перспективной фигуристкой. Но потом тренер ЦСКА Виктор Рыжкин убедил ее заняться танцами на льду. С 1964 года они трижды выигрывали чемпионат СССР.

С 1967 года Людмила Пахомова выступала в паре с Александром Горшковым. Тренировала их Елена Чайковская. Впоследствии пара поженилась. Пахомова и Горшков шесть раз становились чемпионами мира и Европы, а в 1976 году стали олимпийскими чемпионами.

После многих побед Пахомова и Горшков решили уйти из спорта. Людмила стала тренером. Но ее дальнейшей карьере помешала тяжелая болезнь. 17 мая 1986 года она скончалась от лимфогранулематоза в возрасте 39 лет.

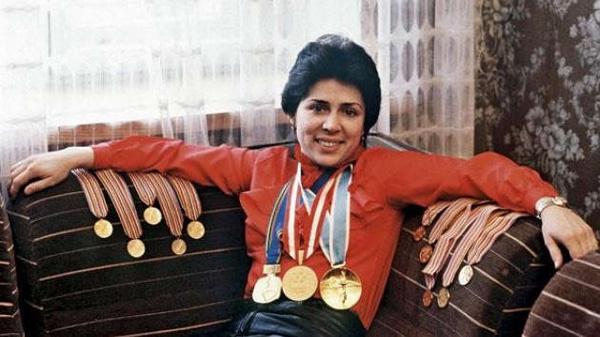

Ирина Роднина

Ирина Константиновна Роднина родилась в Москве 12 сентября 1949 года. С 1960 года тренировалась в секции фигуристов ЦСКА. С 1964 года тренером Ирины стал Станислав Жук, который поставил ее в пару с Алексеем Улановым. В декабре 1967 года Роднина с Улановым выиграли турнир «Московские коньки», а в январе 1968 года заняли третье место на чемпионате СССР. Впервые в истории парного катания они стали исполнять параллельный прыжок двойной аксель и комбинацию прыжков. В 1969 году пара заняла первое место на чемпионате Европы, а затем и на чемпионате мира.

В 1972 году после тяжелой травмы Ирина планировала уйти из большого спорта, но в апреле того же года вновь вернулась к выступлениям с новым партнером Александром Зайцевым. Вместе они одержали победу на чемпионате Европы 1973 года в Кёльне.

Роднина трижды становилась олимпийской чемпионкой, десять раз — чемпионкой мира, одиннадцать раз — чемпионкой Европы и шесть раз — чемпионкой СССР.

Наталья Бестемьянова

Наталья Филимоновна Бестемьянова родилась в Москве 6 января 1960 года. С 15 лет Наташа тренировалась у Эдуарда Плинера, выиграла юниорский чемпионат СССР и Кубок СССР 1976 года в одиночном катании. С 1977 года стала заниматься спортивными танцами на льду под руководством Татьяны Тарасовой. Ее партнером стал Андрей Букин. В паре с ним она выиграла Олимпиаду 1988 года, четырежды побеждала на чемпионатах мира, пять раз – на чемпионатах Европы, три раза – на чемпионатах СССР. C 1988 года Бестемьянова работает в Театре ледовых миниатюр. В 1991 году она стала чемпионкой мира среди профессионалов.

Елена Водорезова

Елена Германовна Водорезова родилась в Москве 21 мая 1963 года. С 1974 года она тренировалась у Станислава Жука. На чемпионате Европы 1976 года 12-летняя Лена впервые в истории фигурного катания выполнила так называемый двойной флип в каскаде с тройным прыжком (тулупом), а затем три тройных прыжка. В том же году на зимних Олимпийских играх судьи поставили ей за технику 5,9 балла, что является редчайшим случаем в истории.

В 1979—1981 годах Елена заболела ревматоидным полиартритом. Однако в 1982 году она смогла занять третье место на чемпионате Европы, а в 1983 году стала второй по Европе и третьей на чемпионате мире.

Увы, в 1984 году Елена вынуждена была прервать выступления из-за прогрессирующего недуга и занялась тренерской карьерой в ЦСКА.

С позиций сегодняшнего дня «эпоха застоя», во время которой страной управлял Леонид Ильич Брежнев, выглядит золотым временем стабильности и веры в завтрашний день. При этом историки утверждают, что если бы не инцидент в Ташкенте, когда на Генерального секретаря ЦК КПСС в прямом смысле слова рухнул самолет, пожилой руководитель страны мог бы прожить еще несколько лет.

Роковой визит в Ташкент

Согласно заведенной в СССР традиции высшее руководство страны периодически посещало республики страны с официальными визитами, в ходе которых проходило награждение руководителей предприятий и их работников государственными наградами. Торжественный визит 75-летнего Брежнева в Узбекистан был приурочен к награждению республики орденом Ленина за большой вклад в достижения народного хозяйства страны. В программе официальных мероприятий отдельной строкой стояло посещение Л.И. Брежневым и руководителем Узбекистана Ш.Р. Рашидовым Ташкентского авиационного производственного объединения имени В.П. Чкалова. На нем в 1980-е годы собирали новейшие военно-транспортные самолеты Ил-76МД.

Когда правительственная делегация прибыла в Ташкент, было заметно, что Брежнев чувствует себя не самым лучшим образом. Видя это, организаторы визита предложили исключить посещение предприятия из официальной программы мероприятий. Однако Брежнев в ультимативной форме заявил, что на авиационный завод он обязательно поедет. Спорить с ним не стали. Не удивительно, что когда правительственные лимузины подъехали к заводу, в сборочный цех, где должна была состояться встреча с Л.И. Брежневым, ринулся чуть ли не весь коллектив предприятия. Шутка ли, вблизи своими собственными глазами увидеть самого Генерального секретаря ЦК КПСС.

Не ходите под лесами

К моменту появления Брежнева в цехе собрались около 15 тысяч человек. Яблоку было негде упасть. Данное обстоятельство сильно обеспокоило охрану руководителя страны. Народу было столько, что рабочие облепили даже леса, которые поддерживали недостроенный самолет. Разумеется, деревянные конструкции не выдержали перемещения по ним большого количества людей и неравномерного распределения нагрузки. Едва Леонид Ильич вышел из-под днища самолета, как раздался жуткий скрежет и леса рухнули. Многих людей придавило тяжелой конструкцией. Охрана была в шоке. Брежнев вместе с Рашидовым оказались под упавшей площадкой. Леса тут же подняли. К счастью, Леонид Ильич был жив, но лежал на спине с разодранным ухом, из которого текла кровь. Жизнь ему фактически спас телохранитель Владимир Собаченков. Он принял удар на себя и не дал тяжелой конструкции придавить Брежнева. Голова у охранника была вся в крови. Серьезные повреждения получил также начальник местного 9-го Управления КГБ СССР, который вместе с Собаченковым сдерживал падающие леса. Как ни странно, Рашидов практически не пострадал.

Как выяснилось, ЧП стало также причиной сломанной ключицы у Брежнева. Для человека в его возрасте это была нешуточная травма. Врачи впоследствии утверждали, что от драматических событий в Ташкенте Брежнев не смог оправиться до самой смерти, они даже существенно приблизили его кончину. В то же время по стране поползли слухи, что происшествие в Ташкенте было тщательно спланированным покушением. Дело в том, что Рашидов погряз в коррупции и Л.И. Брежнев дал поручение КГБ провести проверку его деятельности. А Рашидов из-за опасения разоблачения будто бы и подстроил несчастный случай на авиационном заводе. Ведь леса можно было подпилить. К тому же по странному стечению обстоятельств меньше всех во время инцидента пострадал именно Рашидов.

источник