Архив за месяц: Февраль 2018

Древняя Греция, несомненно, является одной из самых впечатляющих «глав» в истории человечества.

Сложность и продолжительность существования греческой культуры впечатляет и сегодня, ведь после этой цивилизации осталось множество руин и предметов искусства. Археологи до сих пор находят затерянные города и странные артефакты, которые зачастую открывают новые факты о жизни древних греков.

1. Древний торговый центр

Археологическое открытие в Греции: «Древний торговый центр».

В те времена группу магазинов называли портиком. Когда археологи раскапывали в 2013 году окрестности древнего прибрежного города Аргилос, они нашли подобный портик. Расположенный в Греции недалеко от Эгейского моря, старинный торговый центр обслуживал сотни покупателей около 2500 лет назад. Это делает его самым старым из когда-либо найденных в северной Греции. Однако эта находка оказалась уникальной по сравнению с другими портиками.

Когда археологи очистили семь посещений, стало очевидно, что каждое из них уникально. Вместо единого государственного проекта каждый владелец строил свой собственный уникальный магазин. Это привело к тому, что 40-метровый торговый центр был смесью нескольких архитектурных стилей. Вполне вероятно, что портик принадлежал частным владельцам, а не городу.

2. Город на холме Стронгиловоуни

Археологическое открытие в Греции: «Город на холме Стронгиловоуни».

В западной Фессалии под холмом под названием Стронгиловоуни было обнаружено древнее поселение. В 2016 году руины были просканированы с помощью способного проникать сквозь землю радара. То, что обнаружили археологи, изменило все, что, по мнению экспертов, они знали об этом районе. Поселение оказалась важным мегаполисом. Изображения показали структуры, напоминающие уличную разметку и городскую площадь. Городские стены города окружали пространство примерно в 40 гектаров.

Некоторые из развалин, которые сохранились над землей, были идентифицированы как часть стен, башен и ворот города. Этот город, который назывался Влохос, процветал с IV по III век до нашей эры. Так он стал одним из больших городов, заброшенных по неизвестным причинам, хотя это могло иметь какое-то отношение к римлянам, вторгшимся в регион.

3. Микенская цивилизация

Археология в Греции: пересмотр истории быта микенской цивилизации.

В микенской Греции современная сантехника, искусство и архитектура, как считали раньше ученые, существовали только в дворцах. Но недавно раскопанные руины заставили пересмотреть историю. Микенское царство Пилос (1600-1100 г.г. до н.э.) имело региональные столицы, и новый город был одной из них. Раскопки в Иклайне показали неожиданное — «элитные» услуги существовали также в других местах поселения. В городе были хорошо развитая инфраструктура, циклопические сооружения, надписи на «линейном письме B» и замечательные фрески.

Это резко изменило общепринятые взгляды на микенские государства. Интересно, что руины также намекали на насильственный конфликт между Иклайной и царством Пилос, до того момента, когда последнее поглотило Иклайну. Пилос, включая его полунезависимые региональные города, разросся до 2000 квадратных километров. Он также был одним из первых на Западе государств, которое сформировало правящий политический институт.

4. Землетрясения, имеющие особый статус

Археологическое открытие в Греции: «землетрясения, имеющие особый статус».

Геологические разломы, похоже были местами для создания популярной недвижимости в Древней Греции. Это звучит противоречиво или совершенно глупо, но в 2017 году учеными Университета Плимута были обнаружены линии разломов под несколькими крупными древнегреческими поселениями. Конечно, в Эгейском регионе землетрясения — вовсе не редкость, но близость разломов к священным структурам может быть не случайной. Некоторые из этих мест включают знаменитые древние города Микены, Иераполис и Эфес.

Еще одно такое место — Храм Аполлона, где проживал известный Дельфийский Оракул. Подземная камера храма, используемая для гадания, находится на линии разлома. Исследователи считают, что древние греки, возможно, считали землю, пострадавшую от землетрясения, особой. Это может иметь какое-то отношение к природным источникам. Большинство поселений и ритуалов нуждались в источнике воды, но также известно, что греки почитали тех, у кого были необычные качества.

5. Открытия Делоса

Археология в Греции: «Открытия Делоса».

Остров Делос важен для греческой истории и мифологии. Говорят, что это было место рождения бога Аполлона и богини Артемиды, а сегодня это один из самых ценных археологических памятников в Греции. Несмотря на круглогодичные раскопки на Делосе, до недавних пор было неизвестно о его ранней истории, особенно о том, как местные жители относились к внешнему миру. Но новые открытия доказали, что на местный причал в крупной торговой гавани постоянно приходили корабли. Возле побережья, глубоко под морем, были обнаружены древние руины порта.

Одной из самых примечательных структур был главный волнорез. Он был разработан, чтобы защитить гавань от разрушительных ветров, а его размеры составляли 160 метров в длину и 40 метров в ширину. Самым захватывающим открытием стал затонувший флот кораблей разных эпох и стран. Возраст некоторых из них составлял 2000 лет. Благодаря кораблям и их грузам ясно, что в эпоху эллинистического периода Делос торговал по всему Средиземноморью.

6. Битва при Саламине

Археологическое открытие в Греции: «Военно-морская база на острове Саламин».

Произошедшая в море в 480 году до нашей эры, битва при Саламине стала поворотным моментом в Персидских войнах, когда Персия попыталась захватить Грецию. Хотя персы значительно превосходили греков по силе, они проиграли. В 2016 году исследователи обнаружили место, где Греция собрала свой флот, разгромивший персов, — это был греческий остров Саламин. Под водой в заливе Ампелакия находились стены, руины зданий, портовые сооружения и укрепления, такие как башни и волноломы.

Возраст руин был приурочен к классическому и эллинистическому периодам, когда бушевали персидские войны. Место также примечательно тем, что знаменитая битва произошла в близлежащих к острову проливах. Повторное открытие одной из самых известных военно-морских баз истории — это серьезное напоминание о том, сколько когда-то было поставлено на карту. Некоторые ученые полагают, что победа персов помешала бы ряду изобретений и культурных достижений, которые современный мир унаследовал от греческой культуры.

7. Уникальная серебряная шахта

Археологическое открытие в Греции: «Уникальная серебряная шахта».

Около побережья Эгейского моря, в Торикосе, археологи обнаружили, что могло быть одним из «кирпичиков» афинской власти. В 2016 году исследователи обнаружили целый подземный комплекс. В серебряной шахте была инфраструктура, никогда ранее не встречавшаяся в классическом периоде (IV век до нашей эры). В 2500-летней шахте были как большие открытые галереи, так и тесные туннели, сквозь которые едва пробирались археологи.

Шахтеры были в основном рабами, работающими в суровых и жарких условиях. Они сделали под землей целую разветвленную сеть четырехугольных проходов. Это свидетельствует об исключительной организации работы при добыче полезных ископаемых. 25 веков назад туннели были построены с точностью до миллиметра, чего до сих пор не могут понять ученые.

8. Гавань Коринфа

Археологическое открытие в Греции: «Гавань Коринфа».

Примерно через столетие после того, как римляне уничтожили греческий город Коринф (146 г. до н.э.), Юлий Цезарь восстановил его. В 2017 году, когда был раскопан древний порт, мир узнал о некоторых из самых впечатляющих крупномасштабных инженерных технологий. Названная Лехаоном, забытая гавань когда-то процветала в Коринфском заливе. Она была поделена на две основных части. Внутренний порт занимал площадь 24 500 квадратных метров, а внешний порт — 40 000 квадратных метров.

В гавани были колоссальные причалы и ныне разрушенный маяк. Внутри Лехаона нашли таинственные руины другого большого здания с деревянной инфраструктурой, используемой древними строителями. Обычно древесина гниет, но осадочные отложения прекрасно сохранили сваи и кессоны, которые служили фундаментом.

9. Греческая гимназия в Египте

Археологическое открытие: «Греческая гимназия в Египте».

Греки приносили свою культуру во все места, где они появлялись. Египет не стал исключением. Когда Александр Македонский завоевал Египет, в этой стране начали появляться греческие традиции и архитектура. В 2017 году археологи обнаружили первую в Египте гимназию в древней деревне Филотерис. В Греции в подобных местах учили молодых спортсменов, которые говорили по-гречески и хотели заниматься спортом и дебатами о философии.

В гимназии возрастом 2300 лет в Филотересе была столовая и еще одно просторное помещение, которое, возможно, было комнатой для собраний. Последняя когда-то была уставлена статуями. Также в гимназии было много садов, двориков и беговая дорожка длиной 200 метров. Вероятно, элита Филотериса, который находится примерно в 145 километрах к юго-западу от Каира, построила гимназию, чтобы сделать их поселение более греческим.

Когда Филотерис был основан, около трети из его 1200 жителей были грекоязычными поселенцами. Древнеегипетские записи также упоминали загородные гимназии во время Птолемеевского периода, которые соответствовали месту и возрасту здания Филотериса.

10. Пирамида с водопроводом

Археологическое открытие в Греции: «Водопровод в пирамиде на острове Керос».

На греческом острове Керос в Эгейском море около 4000 лет назад люди вырезали террасы на конусообразном земляном холме, чтобы он напоминал ступенчатую пирамиду. Чтобы пирамида сверкала под лучами Солнца, она была «одета» в тысячу тонн импортного белого камня. Хотя саму пирамиду нашли уже давно, только в 2018 году исследователи с удивлением обнаружили внутри нее сложную систему дренажных туннелей. На секундочку, это было за тысячу лет до появления замечательной сантехники в Минойском дворце в Кноссе, Крит.

Пока неясно предназначение этой дренажной системы в пирамиде. По ней могла доставляться пресная вода или же удаляться сточные воды. Керос стал главным ритуальным центром в третьем тысячелетии до нашей эры. Сообщество, которое построило и поддерживало святилище, населяло близлежащий остров Дхаскалио. Недавно найденные мастерские также доказали отличное мастерство местных жителей в области металлообработки, а в то время такие навыки были очень редкими.

Источник:

С самого своего основания Тульский оружейный завод стал одним из главных форпостов обороноспособности нашей страны, а тульское оружие — узнаваемым брендом. И легендарная «трехлинейка», и ТТ — родом из Тулы.

Револьвер образца 1895 года

В Российской империи револьверы системы Нагана изначально выпускались в Туле двух типов – самовзводные, когда одну за другой можно было выпустить все семь пуль и несамовзводные – солдатские, когда после каждого выстрела необходимо было взводить спусковой механизм. Достоинством данного револьвера является то, что при небольшом калибре и размерах он является достаточно мощным оружием. Достигалось это за счет того, что барабан при выстреле надвигается на ствол и потеря энергии минимизируется.

С другой стороны, для стрельбы от стрелка требуется достаточно большая физическая сила. Основной недостаток «нагана» – это длительность перезаряжания. Первое боевое применение данного оружия было отмечено во время похода русских войск в Китай в 1900 году. В Красной Армии «наган» длительное время удерживался у командного состава и танкистов, для которых пистолет ТТ в силу подвижного ствола был неудобен. В 1941 году на базе данного револьвера в Туле выпускались револьверные ружья, предназначенные для вооружения партизан. Образцы таких ружей существуют, но ни одного случая их боевого применения в ходе Великой Отечественной войны пока в документах не обнаружено.

ТТ

С 1933 года на Тульском оружейном заводе начинается массовое производство легендарного пистолета ТТ. Высокая начальная скорость пули и применение достаточно мощного патрона позволяли поражать противника находящегося за небольшим укрытием или бруствером траншеи. В рукоятке пистолета магазин на 8 патронов. Главным недостатком ТТ стало отсутствие предохранителя. Можно было поставить пистолет на предохранительный взвод, но это не гарантировало от случайного выстрела при падении или сильном ударе по рамке оружия. В период эвакуации производство ТТ было переведено из Тулы в Ижевск, а сам пистолет с незначительными изменениями выпускался в СССР до 1952 года.

СВТ-40

В последние предвоенные годы в СССР большое внимание уделялось перевооружению армии самозарядными винтовками системы Токарева (СВТ-38 и СВТ-40). Изначально их производство было сосредоточено в Туле. Всего к июню 1941 года было выпущено около 1,5 млн. единиц, и Красная Армия была самой оснащенной самозарядными винтовками армией в мире. С июля 1942 года в действующую армию стала поступать АВТ-40, позволявшая вести в ближнем бою вести непрерывный огонь. Предохранитель выполнял роль и переводчика огня. Однако 10 патронов для стрельбы очередью оказалось явна недостаточно, меткость стрельбы из-за отсутствия сошек невысокая, а износ ствола моментальным. Опыт боевых действий показал, что СВТ-40 и АВТ-40 является оружием очень сложным для новобранцев, которые после ускоренного курса обучения бросались в бой. При малейшей неисправности винтовку Токарева бросали, заменяя привычной трехлинейкой, которая работала в любых условиях. Несмотря на то, что в целом винтовка Токарева в армии не прижилась, она стала излюбленным оружием хорошо подготовленных частей – морской пехоты, мотострелков и курсантских подразделения.

Пистолет Воеводина

В апреле 1941 года было принято решение о смене в производстве пистолета ТТ пистолетом Воеводина. По своим тактико-техническим характеристикам пистолет Воеводина значительно превосходил ТТ. В отличие от предшественника пистолет Воеводина имел предохранитель и магазин не на 8, а на 18 патронов, значительно возросла и кучность огня. Однако к июню 41-го была изготовлена лишь одна промышленная партия этого оружия (около 500 единиц) и в условиях крупномасштабных боевых действий было принято решение не переводить промышленность на производство пистолета Воеводина, а вернуться к хорошо отлаженному производству ТТ.

«Трехлинейка»

В 1891 году на вооружение русской армии была принята трехлинейная винтовка системы С. И. Мосина или «трехлинейка» В русской армии было три образца «трехлинеек» — пехотная, драгунская и казачья. Отличались они по длине и казачья винтовка не имела штыка. Первое боевое применение «трехлинейки» — это Андижанский бой в 1895 году, когда русская пехота практически выкосила из магазинных винтовок, атаковавшую кавалерию противника.

В 1891 году на вооружение русской армии была принята трехлинейная винтовка системы С. И. Мосина или «трехлинейка» В русской армии было три образца «трехлинеек» — пехотная, драгунская и казачья. Отличались они по длине и казачья винтовка не имела штыка. Первое боевое применение «трехлинейки» — это Андижанский бой в 1895 году, когда русская пехота практически выкосила из магазинных винтовок, атаковавшую кавалерию противника.

В Красной Армии был оставлен на вооружении лишь драгунский образец, а сама винтовка прошла в 1930 году незначительную модернизацию. Из-за появления намушника было изменено крепление штыка, а также прицел стал не в шагах, а в метрах. «Трехлинейка» стала самым массовым советским стрелковым оружием Великой Отечественной войны. Всего с мая 1941 года до конца 1944 года было выпущено более 11 миллионов винтовок и карабинов, созданных на базе винтовки Мосина.

Пистолет-пулемет Коровина

В 1941 году при приближении противника к Туле, в связи с нехваткой автоматического оружия, в городе было налажено производство пистолета-пулемета системы Коровина, которым вооружались бойцы Тульского рабочего полка. Конструкцию пистолета-пулемета отличала простота — все детали за исключением ствола и затвора изготавливались методом штамповки. Оружие имело небольшой темп стрельбы (около 470 выстрелов в минуту), что выгодно отличало данный образец от большинства пистолетов-пулеметов. Емкость магазина — 30 патронов. Всего было выпущено несколько сотен единиц, которые ограниченно использовались при обороне Тулы. До нашего времени сохранилось несколько пистолетов-пулеметов Коровина, хранящихся в музейных коллекциях.

В 1941 году при приближении противника к Туле, в связи с нехваткой автоматического оружия, в городе было налажено производство пистолета-пулемета системы Коровина, которым вооружались бойцы Тульского рабочего полка. Конструкцию пистолета-пулемета отличала простота — все детали за исключением ствола и затвора изготавливались методом штамповки. Оружие имело небольшой темп стрельбы (около 470 выстрелов в минуту), что выгодно отличало данный образец от большинства пистолетов-пулеметов. Емкость магазина — 30 патронов. Всего было выпущено несколько сотен единиц, которые ограниченно использовались при обороне Тулы. До нашего времени сохранилось несколько пистолетов-пулеметов Коровина, хранящихся в музейных коллекциях.

источник

Грибы всегда были излюбленным лакомством советских граждан. Их собирали как для собственного пользования, так и сдавали в специальные приемные пункты для дальнейшей переработки промышленными предприятиями. Однако в 1981 году гриб под названием свинушка принимать у населения перестали.

Запретить, нельзя собирать!

В июне 1981 года Министерство здравоохранения Советского Союза официально запретило сбор свинушки, что было отражено в документе «Санитарные правила по заготовке, переработке и продаже грибов». С этого момента данный гриб перестал числиться в реестре разрешенных к заготовке. А «заготовка грибов, хотя бы и съедобных, но не значащихся в соответствующей нормативно-технической документации, строго запрещается» — гласили правила.

Однако граждане упорно продолжали собирать свинушки пусть и для своих собственных, домашних, заготовок. Поэтому через 3 года заместитель главного санитарного врача СССР настоял на том, чтобы гриб наконец занесли в число ядовитых, что и было сделано.

Смерть ботаника

Впервые опасные свойства свинушки заметил ботаник из Германии Юлиус Шеффер еще в 1944 году. Он умер через 2 с половиной недели после того, как поел этих грибов. По заключению врачей причиной смерти ученого явилась… острая почечная недостаточность.

Загадка свинушки была разгадана только в середине 1980-х годов швейцарцем Рене Фламмером. Но к тому времени, как уже упоминалось выше, в Советском Союзе свинушка уже была под запретом.

Тайна свинушки

Многие, а в особенности, опытные советские грибники охотно брали в лесах свинушку и без всякой опаски употребляли ее в пищу. Никаких симптомов отравления после трапезы они не чувствовали. Именно этим обстоятельством они и доказывали неверность утверждения о несъедобности свинушек. На самом же деле свинушка — гриб не просто ядовитый, а еще и весьма коварный.

Дело в том, что свинушка богата специфическими токсинами, которые не разрушаются даже при длительной и неоднократной варке. В процессе регулярного употребления свинушек эти токсины имеют свойство накапливаться в организме. Именно поэтому у отравившегося человека порой не наблюдается признаков острого отравления. А между тем токсины делают свое дело: они вызывают образование антител, которые в свою очередь просто-напросто разрушают клетки крови – эритроциты. Вследствие этого у любителя свинушек чаще всего развивается малокровие, желтуха, заболевания печени и почек.

Так что свинушка – это своего рода бомба замедленного действия, поэтому назвать ее съедобной никак нельзя.

источник

У стихов Бродского есть поразительная особенность — они не теряют своей актуальности, несмотря на то, чтобы были написаны несколько десятилетий назад.

Казалось бы, изменилось всё — времена, люди, нравы, отношения. Но на самом деле только время идёт вперёд, а вечные категории остаются неизменными, да и сами люби всё те же, что и полвека назад.

Нет, мы не стали глуше или старше,

мы говорим слова свои, как прежде,

и наши пиджаки темны все так же,

и нас не любят женщины все те же.

И мы опять играем временами

в больших амфитеатрах одиночеств,

и те же фонари горят над нами,

как восклицательные знаки ночи.

Живем прошедшим, словно настоящим,

на будущее время не похожим,

опять не спим и забываем спящих,

и так же дело делаем все то же.

<Иосиф Бродский>

Источник:

История одного надгробного памятника, или как наши предки увековечивали память об усопших в жутких скульптурах.

Человечество с доисторических времен всегда относилось с почтением к усопшим своим сородичами и ко всему тому. Люди стремились увековечить память об умерших в различных сооружениях — от каменных валунов, насыпных курганов, древнеегипетских пирамид до изысканных скульптурных композиций, родовых склепов, усыпальниц и мавзолеев. Однако был период в истории надгробных памятников, когда эти скульптурные сооружения имели по-настоящему ужасающий вид.

История одного надгробия

Рене де Шалон — принц Оранский, правитель Голландии и Зеландии завещал, чтобы после его смерти на его могиле установили надгробие, изображающее его таковым, каким он станет через три года после захоронения. А погиб он в 25-летнем в возрасте во время 9-й итальянской войны в 1544 году на поле сражения.

Надгробие Рене де Шалона — принца Оранского.

До того как тело убитого принца переправили на родину, из него вначале извлекли все органы и захоронили в местечке Bar-le-Duc, в церкви Saint-Maxe. И согласно завещанию его супруга ровно через три года установила памятник над останками своего мужа.

Это надгробие мастерски высек из мрамора скульптор Лижье Ришье. Он изобразил погибшего, держащим в руке свое сердце, которое изначально лежало в маленьком красном ларце. Так было до 1790 года, пока сердце не украли. Потом эту деталь скульптурной композиции заменили песочными часами, а позже сердцем из гипса.

Надгробие Рене де Шалона — принца Оранского. Фрагмент.

Смысл жеста: правая рука на груди и поднятая левая рука с сердцем — не известен. Видимо автор хотел показать стремление умершего передать его то ли Богу, то ли жене. Значение этой аллегории по сегодняшний день так и не разгадано. А если судить об идеальном изваянии обезображенного тела, то можно с уверенностью сказать, что Лижье Ришье имел немалые познания в анатомии.

«Сadaver tomb»– гробница покойника в виде трупа. Средневековье.

Мода на такие ужасные памятники, называющиеся «transi de vie»(переход от жизни), была обусловлена историческими событиями 14 века, когда массовые войны, эпидемии и голод, погубили около половины населения Европы. Смерть в то время массово «косила» население, поэтому вид разлагающихся трупов особо никого не волновал. Перед ней все были равны — правители и архиепископы, полководцы и рыцари, аристократы и простые земледельцы.

Гробница покойника в виде истлевшего трупа.

В те жуткие времена и появились надгробия транзи (Le Transi), что в переводе «усопший». Они получили широкое распространение в средние века во Франции и в Германии, а затем распространились почти на все страны Европы.

По сути своей это надгробная скульптура, изображающая с максимальным реализмом человеческое тело в процессе разложения.

Двухъярусная гробница архиепископа.

Как правило, гробницы знатных персон — королей и королев, рыцарей, архиепископов, богатых вельмож — украшали двухъярусными скульптурами. Они являлись яркой аллегорией перехода земной славы в бренность тела.

Транзи супружеской пары.

В XVI столетии во Франции возник еще один вид транзи, изображающий нагие трупы лишь несколько часов спустя после смерти.

Надгробная скульптура транзи.

О том какой смысл был заложен в транзи до сих пор не понятен. Одни считают, что это как наглядный пример, что происходит с телом умершего после смерти, иные — что эти жуткие фигуры должны были выполнять функцию «memento mori», то есть напоминать живым о неизбежности смерти. И то, что каждый должен умереть и истлеть в земле подчеркивалось всевозможными жутчайшими подробностями — от червей до жаб и змей

Источник:

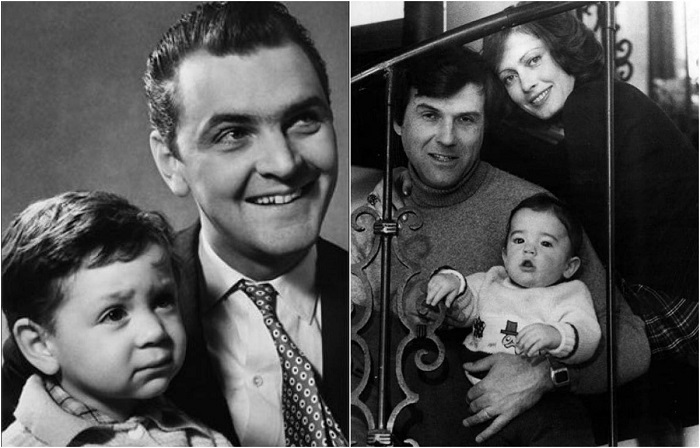

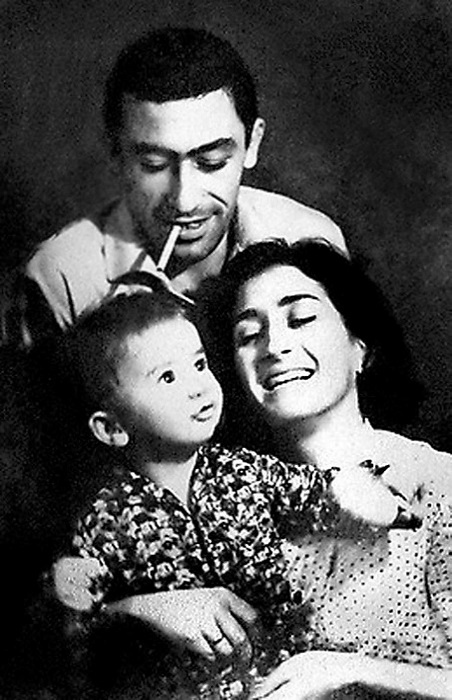

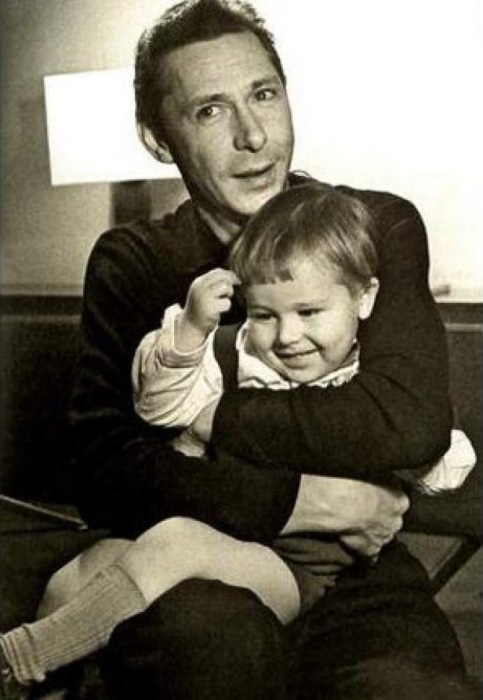

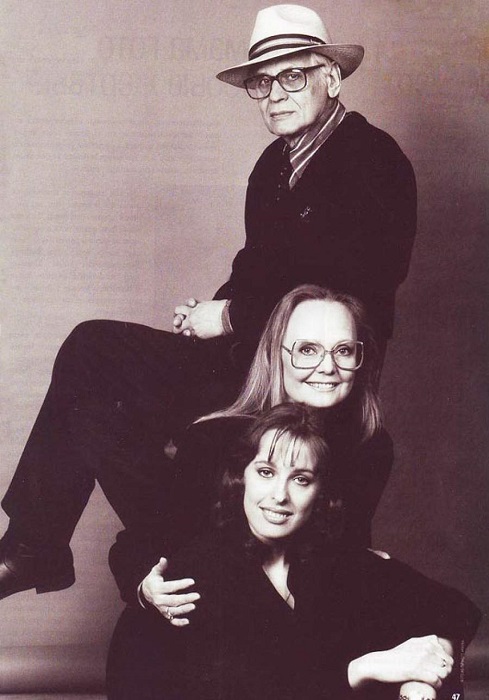

Какими мамами и папами были звезды СССР…

Савелий Краморов, Нона Мордюкова, Муслим Магомаев, Наталья Белохвостикова — они и многие другие советские актёры и музыканты были настоящими звёздами. Ими восхищались, на них хотели быть похожими, в них влюблялись миллионы поклонников на просторах «кипучей и могучей». Но за пределами сцены и съёмочной площадки они становились самыми простыми людьми, любящими мамами и папами.

1. Муслим Магомаев

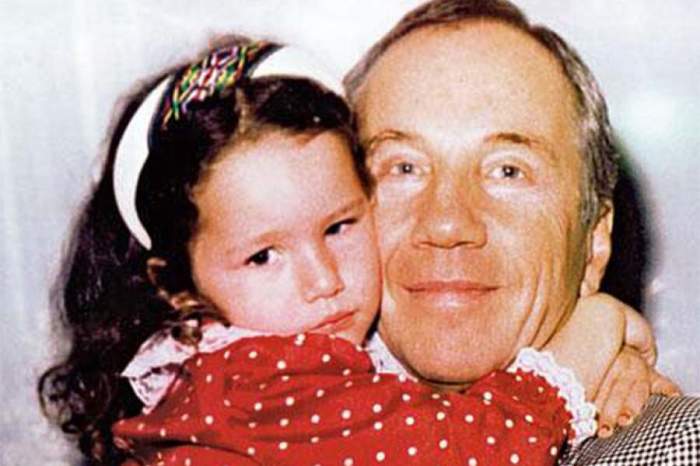

Народный артист СССР с дочерью Мариной.

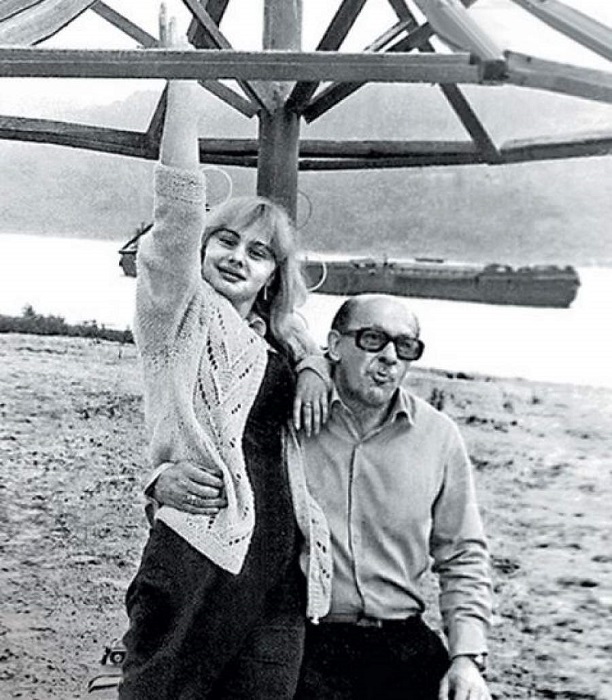

2. Лидия Русланова

Лидия Андреевна с приемной дочерью Маргаритой.

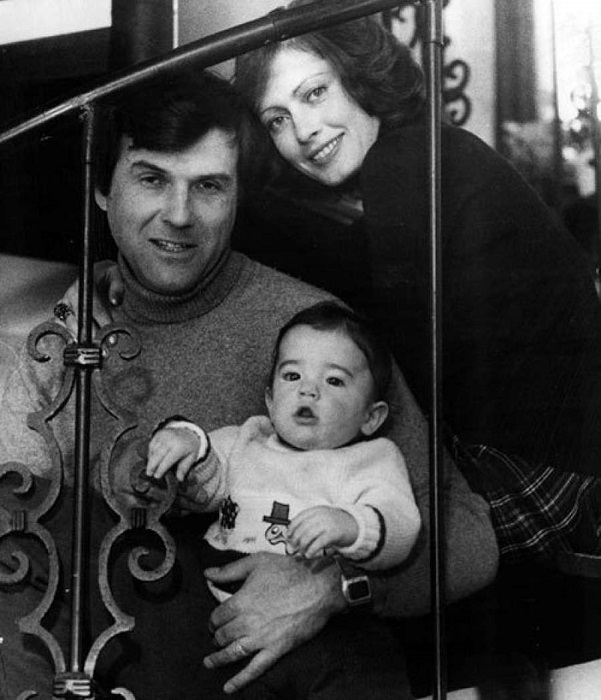

3. Вахтанг Кикабидзе с супругой Ириной Кебадзе

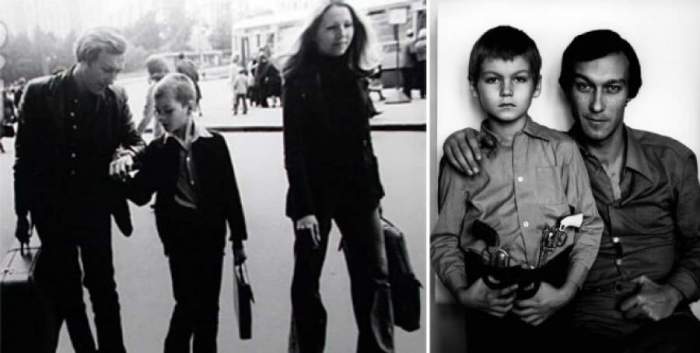

Семейный снимок с сыном Константином.

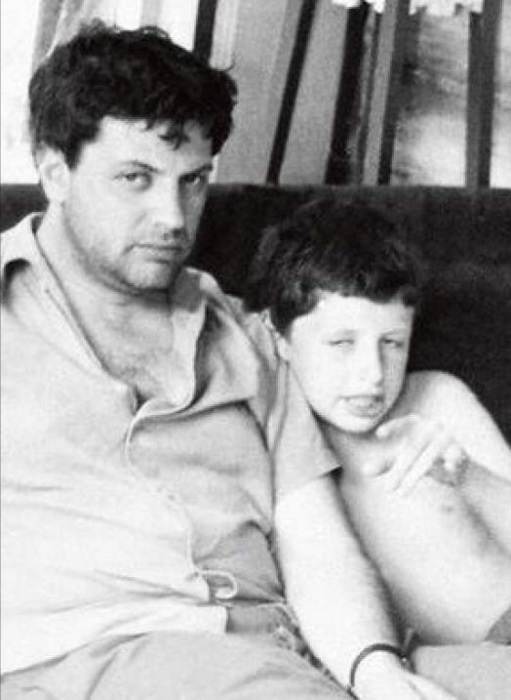

4. Олег Ефремов

С сыном Михаилом.

5. Вениамин Смехов

Алика Смехова с любящим отцом.

6. Наталья Белохвостикова с мужем Владимиром Наумовым

Наталья и Владимир с дочерью Натальей.

7. Виталий Соломин

Соломин с женой и дочерьми — Анастасией и Елизаветой.

8. Виктория Федорова с семьей

Виктория Яковлевна с мужем-американцем Ричардом и сыном Кристофером.

9. Валентина Серова и Константин Симонов

Актриса Валентина Серова с сыном Анатолием и мужем, писателем Константином Симоновым.

10. Аркадий Райкин

Юморист с сыном Костей.

11. Евгения Симонова

С дочерью Зоей.

12. Олег Табаков

Первая жена и дочь Александра.

13. Евгений Евстигнеев

Народный артист с дочерью Машей.

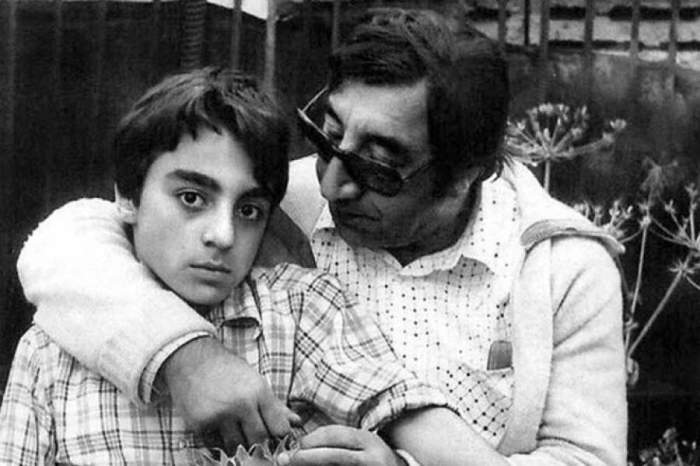

14. Фрунзик Мкртчан

С сыном Вазгеном.

15. Александр Ширвиндт

Народный артист с сыном Михаилом.

16. Юрий Яковлев

Юрий Васильевич с сыном Алексеем.

17. Савелий Крамаров

С дочерью Бенедиктой (Басей).

18. Нонна Мордюкова

Нонна Викторовна с сыном Василием от брака с Вячеславом Тихоновым.

19. Олег Янковский

С сыном Филиппом в 1973 году.

20. Николай Караченцов

Николай Петрович с маленьким сыном Андреем.

Источник:

«Молчание ягнят» — один из многих голливудских фильмов о маньяках. Тем не менее, его называют одним из лучших американских триллеров, и он включён в Национальный реестр фильмов США, куда попадают только картины, серьёзно повлиявшие на культуру или историю Штатов.

По сюжету фильма, молодую курсантку академии ФБР Клариссу Старлинг отправляют в клинику для маньяков, чтобы составить психологический портрет людоеда по имени Ганнибал Лектер. Вскоре она понимает, что ФБР хотело использовать симпатию, которую к ней, возможно, испытает Лектер, чтобы заставить его участвовать в поимке маньяка по прозвищу Буффало Билл.

Этот новый преступник нападает на молодых полных женщин, убивает и срезает куски их кожи. Ганнибал Лектер, будучи не только людоедом, но и профессиональным психиатром, не раз помогавшим до ареста полиции, мог бы помочь вычислить его мотивы, точную манеру действий и характер. Но у Лектера в тюрьме, конечно же, пропала всякая охота помогать ФБР и полиции. Ведь его поймал тот самый агент, которому Лектер помогал раскрывать собственные преступления в уверенности, что успешно водит ФБР за нос, давая неверные рекомендации.

Фильм снят по роману Томаса Харриса, который вышел в 1988 году. Фактически, работа над фильмом началась почти сразу после выхода, так что картина вышла на экраны уже в 1991. Это не очень обычно для кинопроизводства. Обычно между выходом какой-либо книги и её экранизацией проходит много времени. Конечно, есть и исключения, например, история Гарри Поттера — последние фильмы начинали сниматься сразу после того, как на прилавки выходил свежий роман от Джоан Роулинг. Романы Харриса стали таким же исключением, но, вот в чём штука, задолго до того, как стали культовой серией. Наоборот, скорее фильмы прославили Харриса и привлекли к его книгам интерес широкой публики.

Психиатра-людоеда сыграл британский актёр Энтони Хопкинс. Он очень серьёзно подошёл к работе над ролью. Например, просматривал видео с Чарльзом Мэнсоном, убийцей в том числе жены Романа Поланского, осуждённым на девять пожизненных сроков. Хопкинс заметил, что Мэнсон смотрит на людей и в камеру очень пристально, не мигая, и этот взгляд заставляет мурашки бежать по коже. Хопкинс добавил к пристальному взгляду тонкую улыбку, и выражение лица Лектера стало действительно зловещим и запоминающимся.

Также именно Хопкинс решил, что Ганнибал Лектер будет одет в белое. Актёру хотелось сыграть на детском страхе зрителя перед врачами, тем более, что и сам Лектер был врачом.

Вообще на месте Хопкинса мог оказаться Джек Николсон или Шон Коннери. Именно им сначала предложили роль. Но Коннери ответил категоричным отказом, а Николсон просто игнорировал все запросы. Тогда режиссёр и подумал о Хопкинсе. Но студии сперва идея не понравилась — у британского актёра как раз был спад в кинокарьере, хотелось кого-то поизвестнее. Сам Хопкинс сначала решил, что его хотят снять в фильме для детей, и очень удивился, поняв, что будет играть людоеда.

Актрису на роль Старлинг, наоборот, искать не пришлось. Джоди Фостер сама загорелась сыграть курсантку ФБР, прочитав книгу. Она стала искать режиссёра, который бы взялся за экранизацию, и узнала, что студия Orion уже начала работу над фильмом и набирает актёров. Фостер предложила свою кандидатуру. К тому времени она была уже известной актрисой с «Оскаром» и несколькими другими наградами, так что студия немедленно согласилась. Недоволен был только режиссёр Джонатан Демми: не такой он видел Старлинг. Ему больше нравилась Мишель Пфайфер. В конечном итоге ему пришлось смириться, тем более, что Пфайфер отказалась.

Чтобы вжиться в роль Клариссы Старлинг, Фостер прошла специальный курс в ФБР, включая все нужные физические тренировки, и изучила методы их работы. На съёмочной площадке, как с удивлением обнаружил режиссёр, она становилась Старлинг безо всяких подготовок и репетиций, буквально за секунду. Это была потрясающая актёрская работа.

Надо сказать, общение Фостер и Хопкинса во время съёмок не заладилось. Хопкинс был таким убедительным Лектером, что актриса его серьёзно боялась и избегала. Когда после съёмок британец подошёл к партнёрше, чтобы поблагодарить за работу, она буквально шарахнулась. Хопкинс сказал, что это ничего и он сам её боится.

Хотя кажется, что весь фильм пропитан химией между Старлинг и Лектером, на самом деле во всём фильме только четыре сцены, в которых участвуют оба персонажа.

Джоди Фостер вспоминает, что роль Старлинг её привлекла тем, что наконец-то женский персонаж в истории был не жертвой, которую нужно спасти, а героиней, которая сама спасает людей.

Исполнитель роли агента Кроуфорда, шефа Клариссы, Скотт Гленн, тоже консультировался с реальными сотрудниками ФБР. Это далось ему очень тяжело. Выслушивая историю девочки-подростка, которую перед смертью долго пытали и насиловали, он не смог сдержать слёз.

Тед Левайн, сыгравший убийцу, добавил к своей роли пару штрихов к образу Буффало Билла. Например, идея танцевать полуголым принадлежала именно ему. Чтобы двигаться раскрепощённей, он выпил перед танцем немного текилы. А сыгравшая жертву Билла Брук Смит специально для роли серьёзно набрала вес.

Удивительно, но премьеру триллера назначили на День Всех Влюблённых — 14 февраля. Фактически, в фильме нет ни одной любовной линии, только намёк на интерес Лектера к Старлинг — он рисует её портрет перед тем, как убить охрану и сбежать, и звонит ей после побега.

ФБР плотно интересовалось съёмками и консультировало всю съёмочную группу. В Бюро надеялись, что фильм привлечёт на работу к ним больше женщин, и эти надежды оправдались. После премьеры курсанток в академии стало заметно больше.

К картине сняли продолжение — «Ганнибал», а также приквелы — фильмы «Красный дракон» и «Ганнибал: восхождение». Хотя в «Ганнибале» одна из главных персонажей снова Кларисса, Фостер отказалась её играть. А вот Хопкинс снялся во всех продолжениях, кроме картины о молодости Лектера. Правда, теперь говорит, что сожалеет об этом. Лектер в «Молчании ягнят» был лучшим, и дополнения не столько развивали, сколько искажали его начальный образ.

источник

Ужасные кадры из фашистских лагерей смерти.

С приходом Гитлера к власти убийство гражданских лиц в массовом порядке стало частью политики нацистской Германии. Фюрер вёл политику «окончательного решения вопроса» в отношении евреев, он считал, что их нужно уничтожить. «Эскадроны смерти» уничтожили более миллиона человек, а позже появились концентрационные лагеря, где заключённых содержали в ужасных условиях. Спасение этим людям принесла только победа над фашизмом во Второй мировой.

1. Ужасы немецкого концлагеря

Двенадцатая бронетанковая дивизия генерала Патча, прокладывающая путь к австрийской границе, наткнулась на ужасы немецкого концлагеря.

2. Попытка побега заканчивалась гибелью

Труп заключенного лежит на заборе из колючей проволоки в Лейпциг-Текла.

3. Жертвы чудовищных экспериментов

Жертвы нацистских медицинских экспериментов, которые были вывезена в лес по приказу американцев.

4. Истребление

Молодой человек сидит на перевернутом табурете рядом с сожженным телом в лагере Фекла.

5. Жертвы нацизма

Сожженные тела политических узников лежат у входа в сарай в Гарделеген.

6. На территории Дора-Миттельбау

Мертвые тела, найденные солдатами Третьей бронетанковой дивизии армии США, в немецком концентрационном лагере в Нордхаузен.

7. Бойня в Дахау

Когда американские войска освободили заключенных в лагере Дахау, сорок немецких охранников были убиты заключенными.

8. Освобождение Ландсберга

Подполковник Эд Сейлер из Луисвилля стоит среди останков жертв Холокоста.

9. Чудом выжившие

Измученные и истощенные заключенные в концентрационном лагере в Эбензее.

10. «Преступление и наказание»

Освобожденный заключённый указывает на бывшего охранника лагеря, который расстреливал заключенных.

11. Погибшие заключённые

Мертвые тела, которые были найдены в концентрационном лагере Берген-Бельзен после того, как британские войска освободили лагерь.

12. Погрузка тел узников

Солдаты немецких войск СС грузят тела жертв-узников концлагеря Берген-Бельзен.

13. Последняя надежда

Граждане Людвигслуст, осматривают близлежащие концлагеря по приказу 82-й воздушно-десантной дивизии 6 мая 1945 года.

14. Фото из концлагеря Берген-Бельзен

Тысячи мертвых тел в Берген-Бельзен, которые были найдены после освобождения лагеря британскими войсками.

15. Массовое захоронение

Немецкий солдат СС среди сотен трупов во время массового захоронении в Бельзене.

источник

В фидерных снастях вершинка является, к сожалению, расходным материалом, как и кормушка. В какой – то момент наступает время, когда вершинка рано или поздно сломается. Тогда и приходится нам задуматься о покупке новых вершинок, либо о ремонте старых.

Подбор при покупке фидерных вершинок

Самое простое – это просто новую вершинку купить в магазине. Нынче в наших рыболовных магазинах можно встретить всевозможные универсальные вершинки от каких захочешь производителей, даже неизвестных. Но иногда подобрать вершинку такую же, как сломанная не всегда получается. Родные же вершинки могут стоить половину стоимости самого фидера, и покупка новой родной вершинки теряет актуальность и смысл.

Если вы все — таки приобрести вершинки от неизвестного производителя – тщательно осмотрите перед покупкой. Возможно, вы обнаружите дефекты: несоосные кольца, поврежденные или полностью отсутствующие вставки в кольцах и др.

Всегда, при покупке новой вершинки для фидера имейте с собой фидерное колено, в которое вставляется та самая вершинка. Вы должны обязательно убедиться, что данная вершинка абсолютно подходит по диаметру и обратите внимание на кольца.

Если вершинок, подходящих по посадочному месту нет в продаже, то покупайте ту вершинку, которая наиболее близка по диаметру, и не важно, тоньше она или толще. Сейчас мы с вами будем ее доделывать.

Увеличиваем диаметр вершинки

Что интересно, так это то, что диаметр вершинки увеличить гораздо проще, чем уменьшить. Для этого нам будет необходим лак, который быстро сохнет и сильно текучий. К примеру, прекрасно подойдет водостойкий лак для яхт. Так же важно, чтобы лак после высыхания сохранил некую упругость, это даст более надежную посадку вершинки.

Комель вершинки обезжириваем и наносим кисточкой слой лака. Вершинку вертикально комлем вверх устанавливаем для просушки.

На опыте доказано, что требуется наложение лака в несколько слоев, чтобы получить необходимый диаметр. После каждого высыхания слоя лака экспериментальным образом проверяем необходимость нанесения следующего слоя.

Уменьшаем диаметр вершинки

Для уменьшения диаметра вершинки нам пригодится обыкновенная мелкая шкурка. Прикладывая усилия так, чтобы получился конус, круговыми движениями ошкуриваем комель вершинки. Ошкуривание производим до тех пор, пока комель нашей вершинки не будет заходить на нужную глубину второго колена фидера. После, еще немного ошкуриваем и наносим один или два слоя лака, как при увеличении диаметра вершинки. Это даст наиболее плотную и мягкую посадку.

Замена тюльпана

Для того чтобы заменить тюльпан, нам будет нужно сверло нужного размера. Мы будем высверливать остатки того, что было вершинкой из посадочной трубки. Это быстрая операция. Если вершинка фидера слишком тонкая и самое тонкое сверло не подходит, то тогда трубку просто нагревают зажигалкой. Во время этого часть материала выгорит, а остатки просто убираются сталистой проволокой нужного диаметра.

Вершинку фидера зачищаем и вклеиваем тюльпан на клей, типа «Момент».

Будьте внимательны и аккуратны. Надеюсь, что перечисленные советы пригодятся вам лишь в качестве теоретического материала.

Источник

Начавшиеся с января 1992 года экономические реформы под руководством Б.Н. Ельцина и Е.Т. Гайдара привели к падению жизненного уровня значительной части населения страны.

Большая часть законодателей России во главе с председателем Верховного Совета Р.И. Хазбулатовым, а также вице-президент России А.В. Руцкой, избранный на этот пост в тандеме с президентом Ельциным в июне 1991 года, подвергли резкой критике проводимый курс.

Ранее Съезд народных депутатов большинством голосов дал карт-бланш Президенту и Совету Министров на проводимую теми политику. 1 ноября 1991 года 5-й внеочередной Съезд 1-го (и последнего, как оказалось) созыва, в виду тяжёлой экономической ситуации, предоставил Ельцину чрезвычайные полномочия сроком на 13 месяцев. Ельцин занял пост главы правительства (фактическим премьером в ранге заместителя председателя Совмина стал Гайдар) и получил право издавать чрезвычайные указы в экономической сфере, имеющие силу закона. Теперь же недавние союзники Ельцина выступили против него.

1 декабря 1992 года, по истечении периода особых полномочий Ельцина, собрался 7-й Съезд народных депутатов. Он отказался утвердить внесённую Ельциным кандидатуру Гайдара на пост главы правительства и попытался ограничить полномочия исполнительной власти. В ответ сторонники Ельцина устроили бойкот заседаниям Съезда. При посредничестве председателя Конституционного суда В.Д. Зорькина состоялись переговоры, на которых Ельцин согласился назначить премьером В.С. Черномырдина, а руководители оппозиции – снять предложенные поправки к Конституции, ограничивающие власть Президента. На 11 апреля следующего года был назначен референдум по предлагаемому Ельциным проекту новой Конституции России.

Весной 1993 года на фоне растущих в стране инфляции и безработицы, падения промышленного производства развернулся новый виток политического кризиса. 8-й (внеочередной) Съезд нардепов отменяет решение о референдуме и принимает отклонённые ранее поправки к Конституции. Ельцин характеризует это как нарушение декабрьских договорённостей, приостанавливает действие Конституции и объявляет не предусмотренный ею «особый порядок управления». Фактически это уже было попыткой отстранить от власти Съезд народных депутатов и провести то, что удалось сделать потом, в сентябре-октябре 1993 года. Однако пока руководители силовых ведомств не были готовы поддержать Ельцина в решительных действиях. В результате собравшийся тут же 9-й (внеочередной) Съезд смог поставить вопрос об отрешении Ельцина от должности Президента.Но когда те же депутаты ещё в ноябре 1990 года учреждали должность Президента, они приняли, что он может быть отрешён только двумя третями голосов от общего числа нардепов. Теперь за снятие Ельцина проголосовало большинство (60%) депутатов, но требуемого конституционного большинства импичмент не набрал.

Тогда Съезд большинством голосов назначил на 25 апреля проведение референдума по четырём вопросам: доверие Президенту Ельцину, одобрение проводимой им и правительством социально-экономической политики, досрочные выборы Президента, досрочные выборы Съезда. Тогда же Конституционный суд вынес вердикт, что голосование по двум первым вопросам носит рекомендательный характер, а решения по 3-му и 4-му вопросам должны приниматься большинством от общего количества избирателей в стране. Ни по одному вопросу не было собрано абсолютного большинства голосов за то или другое решение. По первым двум вопросам Президент и его курс получили доверие большинства проголосовавших. За перевыборы Президента высказались 49,5% пришедших на референдум, за перевыборы Съезда – 67,2%, что составило, однако, всего 43,1% общего числа избирателей. Сложившуюся в результате референдума политическую ситуацию многие наблюдатели характеризовали как патовую. Вслед за этим в Москве была жёстко разогнана демонстрация в праздник 1 мая, которую оппозиционные силы сделали демонстрацией политического недоверия Президенту.

Однако в стане сторонников Ельцина итоги референдума были сочтены достаточным легитимным основанием для роспуска Съезда и изменения Конституции. 1 сентября Ельцин издал указ об отстранении от должности вице-президента Руцкого, хотя, согласно действовавшей Конституции, это мог сделать только Съезд. Вечером 21 сентября 1993 года Президент издал знаменитый указ №1400, согласно которому отменялась действующая Конституция, распускался депутатский корпус, вводился временный порядок управления страной, на 12 декабря назначались референдум по новой Конституции и выборы в новый законодательный орган – Государственную Думу. С этого указа в Москве началось уличное противостояние силовых структур и защитников Съезда и действующей Конституции.

Противостояние развивалось постепенно. Оппозиция полагала, что Президент пойдёт на уступки, а тот пока не прибегал к излишне жёстким действиям. 22 сентября Конституционный суд квалифицировал указ Ельцина как антиконституционный. В тот же день Верховный Совет объявил о прекращении полномочий Президента Ельцина в связи с нарушением им Конституции и о переходе полномочий Президента к Руцкому. 24 сентября собравшийся 10-й (внеочередной) Съезд утвердил это решение. Съезд не имел доступа к СМИ, поэтому об его решениях узнавали только благодаря деятельности активистов, а также некоторых сочувствовавших ему региональных руководителей. Место проведения Съезда несколько раз блокировалось и разблокировалось ОМОНом. Происходили уличные столкновения. В последних числах сентября ОМОН начал непрерывную блокаду Дома Советов.

В ответ на это в воскресенье 3 октября активисты из общественных организаций, выступивших в поддержку Съезда, осуществили прорыв милицейского оцепления, после чего часть их попыталась провести захват телецентра Останкино. Защищавший здание телецентра спецназ «Альфа» открыл огонь на поражение по нападавшим и рассеял их. На следующий день, после обстрела Дома Советов из орудий танков Таманской дивизии, вызванных в Москву, лидеры оппозиции были арестованы.

В период, предшествовавший событиям сентября-октября 1993 года, Ельцин и его сторонники провели работу в силовых структурах и армейских частях и заручились их безусловной поддержкой на случай конфликта. Аналогичным действиям оппозиции мешала её рассогласованность, отсутствие конкретного лидера. Общественный протест против действий Ельцина также был разнородным, в основном со стороны совершенно не стыковавшихся между собой радикальных организаций коммунистической и националистической направленности (тогда и возникли термины «красно-коричневые», как сторонники Ельцина назвали его противников, и «коммуно-фашистский путч», которым власть окрестила действия оппозиции).

источник