Архив за месяц: Декабрь 2017

Руководство нацистской Германии начало планировать организацию жизни на захваченных территориях еще до нападения на СССР. Помимо судьбы европейской части страны, гитлеровцы обсуждали участь ее восточных территорий – Урала и Сибири.

Подорвать русское могущество

Намерения Германии в отношении СССР были изложены в Генеральном плане Ост. Его концепция была разработана под патронажем рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и основывалась на расовой доктрине нацистов.

Исполнение плана было разделено на две части. Существовал так называемый ближний план – для уже захваченных территорий, и дальний – для тех, которые еще предстояло оккупировать. Ближний план гитлеровцы начали исполнять сразу после начала войны против СССР. Так, уже летом 1941 года для упорядочивания управления захваченными территориями были созданы рейхскомиссариаты Остланд (Прибалтика) и Украина.

Дальний план был проработан нацистами гораздо меньше. По большей части в нем отсутствовала конкретика, были определены лишь общие моменты относительно судьбы оккупированных земель. Существенное место в нем уделялось Сибири, которая рассматривалась Гитлером и его приближенными как одна из основ русского могущества.

Несмотря на это, в германском руководстве так и не смогли прийти к единому мнению относительно этой огромной и богатой территории. Немцам приходилось учитывать и аппетиты союзной Японии, которая рассматривала Сибирь и Дальний Восток как свою будущую оккупационную зону.

Тем не менее, в начале 1942 года в Имперском министерстве вооружений Германии предложили Гитлеру захватить все основные промышленные районы Сибири. В таком случае граница с Японией была бы проведена по Енисею, затем через Саянский хребет и далее по советской границе с Тывой.

Имелись свои соображения по поводу судьбы Сибири и в руководстве германских военно-морских сил (Кригсмарине). Высокопоставленные офицеры флота предлагали использовать полуостров Таймыр в качестве базы для подводных лодок.

Урал

Один из основных индустриальных центров СССР был интересен немцам с промышленной точки зрения. В Восточном министерстве нацистской Германии полагали, что для освоения индустриальной мощности региона потребуется значительное количество рабочей силы, в том числе высококвалифицированного инженерного персонала. Для этих целей нацисты планировали привезти на Урал техников из покоренных и зависимых европейских стран – Бельгии, Венгрии и других.

Отдельного рейхскомиссариата на территории Урала нацисты создавать не планировали. Однако некоторые территории региона должны были войти в состав планируемого рейхскомиссариата Туркестан. Состоявший по большей части из Средней Азии, он должен был включать в себя также Башкирию и южные Уральские горы.

В борьбе против СССР гитлеровцы пытались использовать национальный вопрос. Так, стремясь настроить нерусские народы Поволжья и Урала против советской власти, нацисты распространяли слухи о создании Идель-Уральской независимой республики. Более того, из пленных татар и башкир был организован легион «Идель-Урал». Общая его численность составляла около 40 тысяч человек.

Однако никаких конкретных обещаний о создании Идель-Уральской республики немцы не давали. При этом сам Гитлер был категорически против любых государственных ненемецких образований на территории СССР.

Резервация «неарийцев»

Генеральный план Ост предполагал принудительное переселение за Уральские горы миллионов «неарийцев». Отправить в Сибирь планировалось 78-85 процентов населения Польши и европейской части СССР (в их числе 65 процентов населения Западной Украины).

Немецкие теоретики, прежде всего рейхсминистр восточных территорий Альфред Розенберг хотели подорвать «биологические силы» славян путем организации голода, лишения выселенных на территорию Сибири русских, украинцев и представителей других народов нормального медицинского обслуживания.

На территории резервации не должно было быть высших школ. Немцы считали достаточным наличие народной школы из четырех классов, которая обучала бы простому счету и умению расписываться. Покоренным народам должна была внушаться покорность и повиновение немцам.

Один из составителей Генерального плана Ост Эрхард Ветцель предложил подорвать единство русского народа путем создания особой нации – сибиряков. По его мнению, коренные жители Сибири должны были ощущать себя отдельным народом с собственной культурой.

источник

Во время Великой Отечественной войны за нашу Родину сражались не только мужчины, но и женщины. Порой они становились для фашистов настолько опасными, что на некоторых из них начиналась персональная охота.

Пулеметчица Маншук Маметова

В 1942 году казашка Маншук Маметова добровольно пошла на фронт. Еще до войны она неплохо стреляла, а потому неудивительно, что во время службы живо интересовалась устройством пулемета «Максим». Маметова попросила перевести ее в стрелковую часть,. 15 октября 1943 года Маншук Маметова участвует в боях за город Невель в Псковской области. Большинство ее сослуживцев погибают, и Маншук остается одна. Она отчаянно отстреливается сразу из трех пулеметов одновременно. Но вражеская пуля попадает ей в голову. Маншук теряет сознание. Однако приходит в себя, когда слышит приближающиеся голоса фашистов. Девушка снова хватается за пулемет и из последних сил защищает вверенную ей высоту. Фашистов она так и не пропустила. Маметова уничтожила 72 фашиста. И это только в одном бою!

К сожалению, этот бой стал для Маншук последним – ее ранение оказалось смертельным. В 1944 году Маншук Маметовой было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Летчица Лидия Литвяк

Лидия Литвяк с детства занималась в аэроклубе, а повзрослев, стала тренировать пилотов сама. В 1942 году, для того чтобы попасть в авиаполк, она приписала в документах недостающие часы летной подготовки. Литвяк сразу показала себя на поле боя, сбив немецкий бомбардировщик. Ее перевели в истребительный авиационный полк. А однажды летчица сбила немецкого барона, которому до этого не было равных в воздухе. Всего же Лидия сбила 11 вражеских самолетов. Несколько раз она была ранена, но всегда возвращалась в строй.

Однако 1 августа 1943 года Лидия все же не вернулась из боя. Отважную летчицу хотели сразу приставить к награде, но ее тело найти не удалось, и кто-то пустил слух, что Лидия в плену. Останки легендарной летчицы были обнаружены только спустя 28 лет. В 1990 году Лидия Литвяк удостоена звания Героя Советского Союза посмертно.

Снайпер Людмила Павличенко

Людмила с детства хорошо стреляла, поэтому, когда грянула война, она сразу попала в 25-ю Чапаевскую стрелковую дивизию. Благодаря меткости и своему умению оставаться незаметной, Людмила Павличенко с легкостью «снимала» фашистских снайперов. На счету Людмилы — 309 убитых фашистов, из них 36 — снайперы.

Немцы боялись ее и однажды по громкоговорителю принялись сулить Людмиле высокие звания и шоколад в придачу, если только она согласится перейти на их сторону. Конечно, Люда отказалась, и за девушкой началась настоящая охота. За ней прислали немецкого снайпера, на счету которого были более 500 убитых советских солдат. Но Людмила победила в этой дуэли.

После ранения Павличенко занялась тренировкой других снайперов. А как-то раз ее вместе с делегацией отправили в США, чтобы убедить американское правительство открыть еще один фронт. Американцы с любопытством рассматривали женщину-снайпера и засыпали ее вопросами о косметике, прическе и нарядах. Наконец Павличенко не выдержала. «А вам не кажется, джентльмены, — спросила Людмила, — что вы уже слишком долго прячетесь за моей спиной?» Эти слова, как выстрелы, поразили собеседников. Людмила Павличенко получила высокое звание Героя Советского Союза. Умерла в 1974 году.

Снайпер и телефонист Татьяна Барамзина

До войны Татьяна училась в педагогическом институте, а позже работала воспитателем в детском саду. Трудно поверить, что хрупкая девушка с такой мирной профессией лично убила 36 немцев. Поначалу Таня служила снайпером и успела устранить 16 врагов. Но зрение девушки стало ухудшаться — ей пришлось переучиться на телефонистку. Под непрерывным огнем Татьяна много раз восстанавливала поврежденную телефонную связь. Однажды по заданию командира она отправилась во вражеский тыл, где вместе с товарищами столкнулась с противником. Барамзина отстреливалась до последнего. Но ее взяли в плен. Татьяну жестоко пытали перед смертью: ей выкололи глаза, отрезали груди, а потом расстреляли из противотанкового орудия. Ее опознали только по фрагментам одежды и волос. Ей было всего 24 года. В 1945 году Татьяне Барамзиной было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Партизанка Лиза Чайкина

Обычный библиотекарь Лиза Чайкина в годы войны организовала партизанский отряд из 70 односельчан. Лиза прекрасно владела оружием и отлично ориентировалась на местности. Именно благодаря этим умениям она воровала у фашистов ценные для советской армии сведения и легко уходила от преследования.

Немецкие солдаты открыли на Лизу настоящую охоту. И однажды она увенчалась успехом. 22 ноября 1941 года Лиза Чайкина отправилась на очередную разведку. По пути она заночевала у своей подруги Маруси. Но двое местных жителей – конюх и его сын – донесли немцам о местонахождении неуловимой партизанки. Саму Марусю, ее брата и мать расстреляли сразу, а Лизу взяли в плен. Девушку долго пытали, но она не выдала товарищей. Единственное, что сказала Чайкина перед смертью, — «Победа будет за нами!» В 1942 году Лиза Чайкина была удостоена звания Героя Советского Союза посмертно. Ее именем названы улицы во многих российских городах.

источник

Всерьез за воров в законе взялись в середине 50-х годов в СССР, где на тот момент опыт лагерной жизни имелся у каждого третьего, а уровень преступности рос ужасающими темпами. Решение о ликвидации законников как воровского класса было принято на уровне министра МВД.

«Белый лебедь» укачал павшие звезды

Наиболее авторитетные воры сидели в Соликамске, в тюрьме «Белый лебедь». Ни «мужиков», ни «шестерок» среди них не было, а потому некому было стирать, выносить парашу, делать другую работу, которая вору «не по масти». Воров заставляли работать, избивали, держали на хлебе и воде. Но законники все равно отказывались от работы. Тогда администрация тюрьмы решила стравить воров друг с другом.

На помощь начальнику тюрьмы прибыл специалист с Лубянки по «перековке» преступников П. Ф. Куратов, в прошлом сам бандит-мокрушник, отлично знавший воровскую психологию.

Один из воров, помещенных в барак усиленного режима (БУР), украл у другого пайку, а улику подбросил третьему «законнику». По подозрению в «крысятничестве» владелец пайки убил невинного. Остальные воры не вмешивались – таков воровской закон: за воровство у своих же – смерть.

На следующий день воров вывели из БУРа, и начальник зоны вновь спросил, будут ли те работать. Те послали «кума» по известному адресу. Тогда ворам сообщили, что их пайка будет урезана наполовину и на все зоны и в «крытки» (тюрьмы) уйдет информация, что воры в «Белом лебеде» «ссучились». И если после этого они не пойдут работать, отправятся по этапу в другие лагеря, где с них не только «снимут корону», но и «опустят». Эту информацию до них довел Пантелей Филатович Куратов. Однако законники стояли на своем.

Куратов, между тем, сообщил, что за «крысятничество» «законники» убили не того. Воры устроили шмон (обыск) и выяснили, кто крал на самом деле. Виновник попросился зарезаться самостоятельно. Воры собрались, было, «решать» и того, кто ошибочно убил законника, да рассудили: только «куму» будет выгодно, если воры перережут друг друга. В результате кандидата в покойники только «раскороновали». Однако стойкости ворам надолго не хватило, «процесс» уже пошел, и воры, как пауки в банке, вовсю «рвали» друг друга в борьбе за лидерство.

Законников в «Белом лебеде» обманом или шантажом заставляли подписывать «покаянные письма». Среди воров было достаточно наркоманов, поэтому сделать это было несложно. Во времена Хрущева подобные послания даже публиковали в центральной прессе. Таких «гнутых воров» или «сук» потом на других зонах «опускали» до низшей тюремной масти. Воров продолжали стравливать друг с другом, и за считаные месяцы они попросту поубивали большую часть себе подобных — при Хрущеве от общего количества воров в законе за несколько лет такой «ломки» остались всего 3%.

Аналогичными методами в «Белом лебеде» «ломали» воров в законе в 80-х годах, «раскороновав» там в общей сложности свыше ста законников.

Роль КГБ в борьбе с законниками

Существует любопытная версия, согласно которой вмешательство в 70-80-х годах КГБ СССР в иерархическую структуру воров в законе в конечном итоге своеобразно отразилось на самой воровской идеологии и дискредитировало незыблемые тюремные понятия. Верхушка идеологов законников в результате этого процесса была заменена.

Якобы сотрудники КГБ с ворами действовали более аккуратно, чем их всегдашние соперники из МВД: брали законников в разработку, вербовали самых авторитетных из них. Обладатели багажа, несовместимого со статусом вора (дом, семья, капитал), шли на сделку охотнее. Причем от своего воровского статуса такие сексоты не отказывались. В качестве примера подобного сотрудничества приводится рассекреченное имя только одного лидера криминального мира того времени – Александра Черкасова.

Начало 90-х годов и массовые случаи появления «буржуазии» среди воров в законе, которым по понятиям нельзя иметь никаких материальных ценностей за душой, «вызревание» «апельсинов» (воров, купивших статус за деньги) – все это, как считают сторонники версии участия КГБ в «мягкой» «ломке» законников, – последствия именно того процесса по дискредитации тюремного кодекса. То, чего «кумовьям» на зонах и в «крытках» не удалось добиться силой, было достигнуто при помощи звонкой монеты.

источник

Ориентируясь на Европу, Петр I взялся преобразовывать Россию с невиданной до тех пор решимостью. За несколько лет он изменил практически все: начиная от календаря и заканчивая стилем одежды. Многие задаются вопросом, зачем Петру понадобилось ломать Россию?

Противоречивые реформы

Часть исследователей считает, что петровские реформы – своеобразная борьба с боярством, представлявшим ненавистный царю патриархальный уклад, другие видят в этом желание поставить Россию в один ряд с ведущими западными державами.

По-разному историки оценивают и суть реформ. Так, Василий Ключевский полагал, что Петр в своих реформах продолжил начатое его отцом Алексеем Михайловичем, Сергей Соловьев, напротив, подчеркивал революционный характер преобразований Петра.

«Западники» в России были и до Петра, однако, по мнению академика Александра Панченко «европейская ориентация Петра была иной, нежели у «латинствующих». Они были гуманитариями, он – практиком; они культивировали Слово, Петр культивировал Вещь».

Действенность и решительность петровских реформ была достаточно высоко оценена советской историографией. В Петре усматривают едва ли не первого революционера, рискнувшего пойти на ломку старых, тормозивших развитие страны порядков. У современных российских исследователей все чаще можно встретить критику начинаний Петра.

Публицист Александр Никонов считает, что Петр, не обладая системным образованием и будучи человеком «не шибко умным, перенимал в Европе только внешнюю канву, поверхностные порядки, не замечая и не понимая глубинных основ европейского устройства и причин европейского цивилизационного отрыва».

Одной из задач петровских реформ было стремление выйти в Балтийское море. Но для историка и доктора философии Андрея Буровского это был совершенно ненужный шаг, ведь существовал Архангельск. «Но он Петра не устраивал – там жили свободные русские люди, а не холуи московские, – замечает Буровский. – Ему нужны были слуги, рабски преданные государству и лично ему».

Прошлись историки и по гордости петровской «европеизации» – российскому флоту. Буровский с возмущением относится к указу Петра об уничтожении Холмогорского флота из 600 судов, который не соответствовал голландским стандартам. Историк и лауреат Анциферовской премии Евгений Анисимов и вовсе замечает, что военные корабли, построенные Петром, «были весьма разнотипны, строились из сырого леса (и потому оказались недолговечны), плохо маневрировали, экипажи были слабо подготовлены».

Безнадежно отстали

Теория развитой Европы и варварской Московии наиболее популярна при оценке петровских реформ. Согласно этой точке зрения, Россия конца XVII столетия – это огромные незаселенные пространства с практически полным отсутствием сообщения и промышленности. Страна, ориентирующаяся исключительно на аграрный сектор, без надлежащих реформ имела мизерные шансы встать вровень с европейскими государствами, – считают эксперты.

По мнению историков, Петру, чтобы преодолеть полную экономическую отсталость и сопротивление населения такой огромной страны как России, потребовались радикальные преобразования, побочным эффектом которых стали многочисленные человеческие жертвы и заметное снижение уровня жизни.

Писатель Михаил Веллер пишет: «Если бы Пётр своими ужасными, волюнтаристскими, самодержавными методами не начал бы пытаться вернуть Россию на тот путь, с которого она сошла в ХIII веке, став вассалом Золотой Орды, то к ХХ веку наша страна была бы подобна Китаю 1900 года. А Китай, напомню, тогда являл собой печальное зрелище: распавшийся, бессильный, отсталый, его рвали на части европейские державы».

Впрочем, ряд российских экономистов считают, что Петр отбросил Россию назад. С их точки зренияоснованная на рабском, крепостном труде петровская промышленность обусловила позднейшее отставание России в XVIII–ХIX веках.

Так или иначе, Петр, перешагнув один раз порог Немецкой слободы, на всю жизнь заболел идей европейского пути России. Знакомясь с разными людьми, с тенденциями и новшествами Европы, удовлетворяя свое любопытство, он был обречен встряхнуть находившуюся в полудреме Русь. Именно там он понял, что без науки, которая в России фактически отсутствовала, страна обречена прозябать на задворках Европы.

По мнению Михаила Веллера, Петр не просто внимательно изучал европейский опыт, он принципиально ориентировался на протестантские страны – Данию, Германию, Голландию, Англию, которые сумели поставить религию на службу интересам государства.

Быть конкурентными

В условиях, когда Россию окружали сильные противники – Польша, Швеция, Турция, Персия, Крымское ханство, многочисленные кочевники Востока, страна нуждалась в мощной боеспособной армии. Да, в победоносной русско-польской войне (1654-1667 гг.) российская армия заставила с собой считаться, но на рубеже XVII-XVIII веков ее конкурентоспособность стала снижаться.

Публицист Валентин Жаронкин пишет, что в стране попросту не было средств, чтобы содержать регулярную армию. Россия испытывала дефицит практически во всем: в элементарных военных, юридических, технических знаниях, в инженерных кадрах, квалифицированных военачальниках, современном вооружении.

В 1630-х годах уже была попытка создать регулярную армию по западным образцам, однако оказалось некому воплотить эту идею в жизнь. Даже во второй половине XVII века русские регулярные полки учились по устаревшим западным уставам – где, к примеру, процесс заряжания мушкета был разбит на целых 94 приема. На Западе в это время такой же мушкет учили заряжать в 12 «темпов». По свидетельству русского изобретателя Ивана Посошкова, в бою русские солдаты больше надеялись на бердыш.

На западе мысль об экономической и военной отсталости России висела в воздухе. Даже такой далекий от политики человек, как немецкий ученый Иоганн Готфрид Лейбниц в 1670 году заметил, что будущее России – это стать колонией Швеции.

Петр, часто общавшийся с иностранными послами, все это прекрасно знал, и поэтому реорганизация армии для него стала самой насущной потребностью. И начал он свои военные реформы с того, что значительно увеличил расходы на содержание вооруженных сил. Если его предшественник Федор Алексеевич тратил из казны 46% на военные нужды, то при Петре расходы возросли до 80%. Петр готовился к затяжным войнам. Неслучайно из 43 лет петровского царствования 26 пришлись на войны с Турцией и Швецией.

Царь не настоящий

Дмитрий Мережковский в своей работе «Антихрист» одним из первых выдвинул версию о подложном царе, обратив внимание, что после возвращения из «земель немецких» у Петра полностью изменились внешность и характер.

Среди сторонников теории о подмене царя во время «Великого посольства» были публицист Николай Левашов, кандидат физико-математических наук Сергей Салль, ее выдвигали соавторы «Новой хронологии» Анатолий Фоменко и Глеб Носовский.

Согласно наиболее популярной версии, подмена Петра была организована некими влиятельными силами в Европе с целью ослабления России. В качестве доказательств приводится не только различие портретов Петра до поездки и после, но и отсутствие в составе вернувшейся делегации тех, кто отправился с царем в поездку, за исключением Меншикова.

Конспирологи утверждают, что приехавший в Россию царь плохо говорил по-русски и ненавидел все русское. Если до поездки Петр ставил целью расширение России в сторону Черного и Средиземного морей, то по возвращении его стало интересовать только Балтийское побережье.

По мнению сторонников конспирологической версии, все это делалась для того, чтобы руками России сокрушить набирающую мощь Швецию. В этом якобы были заинтересованы Польша, Дания и Саксония не имеющие возможность противостоять Карлу XII.

Исследователь Евгений Байда организатором подмены Петра называет французское правительство. Перенаправив интересы России на север, они отводили угрозу от Турции, союзника Франции. Однако, согласно Байде, первоначально заговорщики не пытались убить Петра, намереваясь использовать его в качестве объекта шантажа.

источник

Объяснением подобного историко-культурологического феномена является толкование языческих верований, сводящихся к тому, что человек когда-то возымел желание «самому царствовать и всем владеть», игнорируя при этом сакральные богатства недр Матери-Земли – Сущности, прежде распоряжавшейся залежами руды и глины «по своему усмотрению».

Согласно убеждениям язычников, древние ремесленники-«бузотеры» в данном случае посягнули на «истоки», что и задолго после них продолжало считаться святотатством. Однако «властители огня» хотя и держались особняком от общества, но никогда не противопоставлялись ему – продукция кузнецов и гончаров на Руси во все времена была крайне востребована.

От язычника до Будулая

Амбивалентность статуса земных «хозяев огня» – гончаров и кузнецов впервые в ХХ веке научно попытался доказать румынско-французско- американский философ и религиовед Мирча Элиаде. У него даже земные руды были «заряжены мрачной сакральностью». Проявления прогресса общества на ранних этапах его развития, выражавшегося в добыче и последующей обработке металлической руды, Элиаде сравнивал с процессом искусственного прерывания беременности или кесаревым сечением у женщины (Матери-Земли, которая сама распорядилась бы имеющимся у нее богатством).

Элиаде считал, что плавильные печи у язычников символизировали искусственную утробу, где руда зреет и потом из нее рождается нечто изначально порочное, табуированное. Обращаться с «этим» должен только отщепенец, изгой – таким «акушером», по мнению историка, выступал кузнец, которого, как и шамана, знахаря и колдуна, в свое время причисляли к «хозяевам огня». Это были отчужденцы – их могли уважать, но в тоже время и бояться, сторониться, презирать. Впрочем, презрение зижделось прежде всего на чувстве зависти – мелкие, злобные людишки понимали, что в силу своей никчемности никогда не достигнут того же уровня мастерства, которым владели древние профи – кузнецы и гончары. Тому подтверждение – археологические раскопки – глиняные предметы посуды многовековой давности и металлические клинки времен Куликовской битвы подчас выглядят так, что хоть сейчас их в дело.

Примечательно, что отчужденность, «неприкасаемость» кузнецов-гончаров в отечественной истории, по всей видимости, на самом деле имела место быть. Хотя и не в классическом понимании этого термина – к париям кузнецы и гончары на Руси никогда не относились. Амбивалентность образа создателя-грешника, «хозяина огня», даже воплотили в произведениях искусства.

Вспомним замечательный советский фильм «Цыган», где донского кузнеца Будулая Романова сыграл Михай Волонтир. Кузница Будулая на отшибе, да и сам цыган чужой, не свой для односельчан. Даже его трудная любовь Клавдия (а потом и родной сын) смотрят на тяжелую работу кузнеца тайком, незаметно для Будулая – как на некое таинство, к которому непосвященным нельзя открыто приобщаться.

Может, и недолюбливали, но остро нуждались

Мирча Элиаде в своем исследовании приводит доказательства, что в древности, кузнецы и гончары были творчески интегрированными с другими личностями, обладавшими шаманскими способностями, а также вокально-инструментально-поэтическими дарами. Возможно, так и было, но это предположение не противоречит историческим реалиям, которые свидетельствуют о престижности профессий кузнеца и гончара.

Кузнецы на Руси были, пожалуй, самыми популярными ремесленниками. Нет ни одной общеизвестной русской народной сказки, где бы кузнец выступал отрицательным персонажем (впрочем, как и гончар). Практически все металлические предметы, требующие тепловой обработки и применяемые в быту, в хозяйстве и в военных действиях, испокон веку ковались профессиональными кузнецами. Даже лошади, основное средство передвижения на протяжении многих веков, и те подковывались ими.

Хороший кузнец (как и гончар) всегда имел неплохой заработок и мог содержать семью. Если и чурались самого «хозяина огня», то никогда не проходили мимо его качественно сделанного товара, и каждый раз воздавали за него сторицей.

источник

«Черпак» – это военнослужащий срочной службы, «оттянувший» год. Переход в данный статус ознаменовывался 12 ударами металлической бляхой ремня или же столовским громадным черпаком по обнаженным ягодицам «тостуемого».

Военнослужащий должен был вытерпеть обряд безмолвно – иначе «черпак» не считался настоящим. В Советской армии уже со второй половины 50-х годов ХХ века начали устанавливаться так называемые неуставные отношения, которые с годами сложились в жесткую иерархическую систему ритуальных действий в среде военнослужащих срочной службы.

Откуда все это пошло

Общедоступные на сегодняшний день документы свидетельствуют о том, что отдельные случаи дедовщины в Российской армии имели место со времен ее зарождения как института – еще в 1919–1920-е годы. Были инциденты между старослужащими красноармейцами и новобранцами – первые показывали свое превосходство над младшими, заставляя их делать определенную работу. Тогда подобные неуставные отношения жестко пресекались. К примеру, в 1919 году трех старослужащих 30-й дивизии, забивших до смерти «молодого» за отказ выполнять их требования, расстреляли.

Считается, что истоки дедовщины в Советской армии следует искать в послевоенном времени, когда на смену ветеранам Великой Отечественной войны в Вооруженные Силы пришло служить поколение, не нюхавшее пороху. Возник конфликт поколений, который в итоге разрешился путем создания альтернативной ценностной шкалы, на десятилетия определившей правила казарменной субкультуры. Плюс ко всему в армию стали проникать тюремные понятия, которые, преломившись через казарменную призму взаимоотношений, определили более четкие черты армейских «каст» военнослужащих срочной службы. В армию после Великой Отечественной войны по демографическим причинам стали призывать молодежь с уголовным прошлым.

Можно поспорить по поводу истоков возникновения неуставных ритуалов в Советской армии (СА) СССР, но бесспорно одно: и высший, и низший офицерский состав СА о неуставных взаимоотношениях в воинских подразделениях были хорошо осведомлены, однако это никого не волновало (если, конечно, на этой почве не случался какой-либо форсмажор).

От «духов» до дембелей

Ритуализация армейской службы в СА давала о себе знать с первых же дней попадания молодого бойца в часть (в роту). Новобранец был «духом» («салагой», «солобоном», «слоном» и т.д). При двухгодичном сроке службы первые 6 месяцев «духи» должны были «умирать» – вся грязная работа, которая только существовала в армии, лежала на их плечах – мытье полов в казармах, уборка территории и многое другое. С приходом нового призыва в роту «духи» переходили в разряд «молодых» («фазанов» и т.д.). «Молодые» контролировали и направляли «духов» и с нетерпением ждали перевода в «черпаки». Отслужившие год, как положено, получали бляхой или черпаком по пятой точке и становились «черпаками» («черепами»). Они теперь командовали и «духами», и «молодыми».

Армейскими «ворами в законе» в советских Вооруженных Силах можно назвать «дедов», которым оставалось служить где-то около полугода, «100 дней до приказа». Деды – негласные короли подразделений СА, с которыми считались даже младшие офицеры: деды поддерживали порядок в ротах, а ротным командирам, соответственно, было меньше хлопот. Какими средствами поддерживать дисциплину, не так важно, лишь бы все это не выходило за пределы части. Термин «дедовщина» не зря получил название по статусу самых главных представителей иерархической лестницы в Советской армии – все ужасы неуставных отношений в ней связаны именно с этой категорией военнослужащих.

Временной предел мечтаний любого советского срочника – дембель, время исхода. Дембель как статус военнослужащего – это что-то вроде армейского вольнослушателя: дембеля как бы вычеркнуты из армейской повседневности, но еще не уволены в запас. Приказ об увольнении их призыва уже вышел, и они мысленно уже там, на гражданке.

Последний для срочников ритуал в Советской армии был связан с дембелем (как явлением) – «дембельский аккорд». В сущности, он представлял собой бессовестную игру армейского начальства на солдатской надежде и желании поскорее вернуться домой. Когда военнослужащего демобилизовали, его дальнейшее пребывание в части ограничивается максимум парой недель или же несколькими днями. За это время командование заставляло дембелей что-то построить (или, наоборот, сломать), выкопать (закопать) – спектр работ для «аккорда» был широчайший. Чистота «эксперимента» в данном случае, как правило, блюлась – работа выполнялась только дембелями, без участия «духов» или других помощников, находившихся ниже по армейской иерархии.

источник

Первая Чеченская война, закончившаяся подписанием Хасавюртовских соглашений, по сути, еще больше отдалила Чечню от России. Специалистами был признан неудовлетворительным не только итог, но и ход этой военной кампании.

Запоздалая реакция

После развала СССР в Чечне резко усилились сепаратистские и антироссийские настроения. Иноверцы в Чечне стали систематически подвергаться угрозам, нападениям и убийствам. Только в 1992 году, по данным МВД, в Грозном было убито 250 русских, еще 300 — пропало без вести. Морги были заполнены неопознанными трупами.

Многие вынужденно покинули Чечню. Их изгоняли из собственных домов или вынуждали продавать жилье за бесценок. По некоторым оценкам, за 1991—1994 годы республику покинуло до 300 тыс. представителей русскоязычного населения. Однако правительство Российской Федерации практически никак не реагировало на откровенный геноцид русского населения в Чечне.

31 марта 1992 года парламент Чечни объявил о национализации находившегося на территории республики вооружения советской армии, после чего Джохар Дудаев потребовал вывода российских войск. Высшее военное руководство в лице министра обороны РФ Павла Грачева пошло чеченскому лидеру навстречу, передав дудаевцам половину всего имевшегося в Чечне оружия и боеприпасов.

Только 11 декабря 1994 года Борис Ельцин подписал Указ № 2169 «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики», с чего началась Первая Чеченская война. Однако, по мнению большинства историков, это был запоздалый шаг. Они считают, что чеченский сепаратизм можно было задавить в зародыше на гораздо более раннем этапе и обойтись малой кровью.

Нечеткая политика

Артем Кречетников, аналитик русской службы Би-би-си считает, что Москва не понимала специфики Чечни и рассматривала ее как обычный регион Российской Федерации. «По сравнению с экономической реформой, приватизацией, политической борьбой на федеральном уровне и выстраиванием новых отношений с окружающим миром «чеченский вопрос» казался локальным пустяком», – отмечает аналитик.

Бывший глава кремлевской администрации Сергей Филатов согласен с подобной точкой зрения. «Москва проявила большую безграмотность. Мало кто знал историю Чечни, особенности чеченского народа, его характера, менталитета», – заявил чиновник.

Валерий Юрьев, заместитель командира одной из разведывательных частей ВДВ, принимавшей участие в Первой Чеченской войне, главную ошибку федерального командования видит в отсутствии диалога с руководителями непризнанной республики. Дудаев и Масхадов были профессиональными военными, а не религиозными фанатиками, отмечает Юрьев. Если бы с ними с самого начала стали вести нормальный диалог, то такого кровопролития не было бы.

Разделение командования

Среди серьезных промахов российского генералитета военные эксперты называют разделение командования. Так, они отмечают, что вводом войск должно было заниматься армейское командование, а занималось порой не оно, а «непонятно кто». Все было организовано «глупо и непутево».

Еще одной ошибкой руководства РФ военные специалисты называют вмешательство политиков в сугубо армейское дело. Именно политиками планировался закончившийся в итоге провалом новогодний штурм Грозного. Неожиданную команду занять Грозный «во что бы то ни стало» выполняли в спешке, из-за чего подразделения были укомплектованы даже матросами с кораблей. Сборная солянка, грубо говоря, вспоминал один из участников событий.

«Мы в Чечне не понимали, как нам вообще действовать в той или иной ситуации», – отмечал Валерий Юрьев. Разведчик рассказал, как прослушивал переговоры, из которых узнал, что российскую колонну из 200 машин в одном из населенных пунктов остановило местное население. Командиры спрашивают: «Что делать? Мы же не ОМОН, у нас нет средств для разгона демонстрации». В итоге колонна развернулась. Задача была сорвана.

Неудавшийся штурм

Новогодний штурм Грозного (с 1994 на 1995 год) стал «блистательным примером профессионального невежества», как пишут о нем историки. «Руководителям операции как будто было неизвестно, что на городских улицах бронетехника становится неповоротливой мишенью для стрелков, вооруженных легкими переносными противотанковыми средствами», – возмущается один их участников боевых действий.

Штурм стал одной из самых странных операций российского командования в Чеченскую войну. Танковые экипажи были тайно завербованы Федеральной службой контрразведки в подмосковной Кантемировской дивизии. При этом офицеры и контрактники оформляли отпуск и подписывали контракт с ФСК на «обслуживание боевой техники в экстремальных условиях».

Видимо, город хотели занять бесшумно и малой кровью. Подготовленные к штурму гвардейцы Дудаева просто заманили противника в ловушку и расстреляли большую часть машин из гранатометов. Потом телеканалы всего мира будут показывать оборванных и насмерть перепуганных российских военнослужащих, от которых потом открещивался Павел Грачев.

Генерал Лев Рохлин так охарактеризовал штурм Грозного: «План операции, разработанный Грачевым и Квашниным, стал фактически планом гибели войск. Сегодня я могу с полной уверенностью утверждать, что он не был обоснован никакими оперативно-тактическими расчетами. Такой план имеет вполне определенное название — авантюра. А учитывая, что в результате его осуществления погибли сотни людей, — преступная авантюра».

Недооценка

Серьезной проблемой на Первой Чеченской войне стала недооценка генералитетом и отдельными командирами возможностей противника, что приводило к большим потерям среди федеральных сил.

Участник событий, генерал-полковник Геннадий Трошев вспоминал об одном из таких случаев, когда сводный отряд (чуть больше трехсот солдат и офицеров) должен был отсечь подход подкрепления боевиков в центр Грозного. После того, как подразделение беспрепятственно заняло вокзал, его командир полковник Савин, по мнению Трошева, допустил роковую ошибку, посчитав, что в районе вокзала уже нет противника.

Батальоны, встав колоннами вдоль улиц, не позаботились об организации обороны, не выставили блокпосты по маршруту движения, и не провели надлежащую разведку, пишет Трошев. Боевики сразу же этим воспользовались. Они скрытно перебросили отборные силы – «абхазский» и «мусульманский» батальоны численностью свыше тысячи человек. В конечном итоге российские войска все-таки прорвались, потеряв при этом более 70 человек.

Несвоевременная передышка

Добившись значительного преимущества, российское командование объявило о приостановке боевых действий с 28 апреля по 11 мая 1995 года. Наступление возобновилось 12 мая. Однако за время «перемирия» боевики смогли перебросить значительную часть своих сил в северные районы республики и усилить обстрелы Грозного. 14 мая город подвергался обстрелам более 14 раз.

В июне 1995 года между воюющими сторонами проходили двух-раундовые переговоры, в ходе которых была достигнута договоренность об обмене пленными «всех на всех», а также о возобновлении перемирия. В результате поменялась только вывеска: чеченские отряды возвращались в свои села не как участники незаконных вооруженных формирований, а как «отряды самообороны».

Пушечное мясо

Военные историки считают, что в начале Первой чеченской войны практически все солдаты выступали в роли пушечного мяса. Хотя министр обороны Павел Грачев и заявлял, что строжайшим образом наказывал командиров, у которых были потери, от больших и совершенно ненужных жертв среди российских военных это не уберегло.

«Молодые солдатики, как говорится, «только что с поезда», не то, что стрелять – даже портянки толком мотать не умеют, а проносив полчаса бронежилет, падают от усталости», – описывал прибывших на войну новобранцев участник событий Михаил Ефимов.

Писатель и участник войны в Чечне Аркадий Бабченко в книге «Война» так характеризовал своего сослуживца: «Киселю двадцать два, и в армию его призвали на год после института. Он отлично сечет в физике и математике и умеет раскладывать всякие там синусоиды. Да только что теперь в этом проку».

Неизбирательное оружие

Правозащитники отмечали, что использование систем оружия неизбирательного действия во время Первой Чеченской кампании приводило к большим жертвам среди гражданского населения. Эти жертвы признавало и федеральное командование. К примеру, генерал Александр Лебедь оценивает число погибших мирных жителей в 80 тыс. человек, правозащитники заявляют о 300-х тысячах.

Составители сборника «Россия-Чечня: цепь ошибок и преступлений» О. П. Орлов и А. В. Черкасов отмечают, что способ неизбирательного ведения огня российскими военными «неизбежно вел к большим жертвам среди мирного населения при любом их применении в населенных пунктах, которые не покинули жители».

С точки зрения неизбирательного ведения огня некоторые эксперты оценивают и ежедневные авианалеты на Грозный, начиная с 19 декабря 1994 года вплоть до новогоднего штурма. При этом, по словам специалистов, большинство бомб и ракет попадали в жилые кварталы, где заведомо не располагались военные объекты.

Хасавюртовские соглашения

Итогом Первой Чеченской войны стали подписание 31 августа 1996 года Хасавюртовских соглашений и последующий вывод российских войск из республики. Чечня де-факто вернулась к независимости, но де-юре оказалась непризнанным ни одной страной мира государством.

Как считают историки, соглашение было подписано на кабальных для Российской Федерации условиях. По их мнению, через 5 лет Чечня должна была окончательно отделиться от России. Валерий Юрьев считает эти соглашения предательством: «На протяжении всей кампании секретную информацию «сливали» чеченцам. Думаю, за деньги. За бешеные деньги. Кто платил? Арабы в основном», – предполагает военный.

По мнению политолога Дмитрия Полянского, подписание Хасавюртовских соглашений послужило началом интенсивного распространения религиозного экстремизма, основной очаг которого находился в Чечне.

источник

«Танкобоязнь» как военный термин появился после Первой мировой войны. Явление сродни психической болезни трактовалось как следствие доходивших до пехоты панических слухов о всесильности танков. Танкобоязнь лечилась теорией и практикой по уничтожению боевых машин, однако были в российской армии танки, вызывавшие панику у солдат противника вне зависимости от их подготовки.

Легендарные Т-34 и КВ

Известный немецкий мемуарист Отто Кариус в монографии «Воспоминания немецкого танкиста» так описывает первое впечатление от русского танка: «Ещё одно событие ударило по нам, как тонна кирпичей: впервые появились танки Т-34! Как могло получиться, что там наверху, не знали о существовании этого превосходного танка?»

В самом деле в 1941 году по техническим характеристикам эти танки были весьма серьезными боевыми машинами. Традиционные 37-миллиметровые и 50-миллиметровые противотанковые орудия, состоявшие на вооружении нацистской пехоты, были беспомощны против Т-34.

Кроме того, отечественные танки были более приспособлены к капризам погоды. Так, фельдмаршал, командующий группы «Центр» Федор фон Бок так оправдывает поражение под Москвой: «Из-за установившихся невероятных холодов — около 30 градусов ниже точки замерзания — каждый маневр превращается в тяжкое испытание для наших утомленных поредевших частей. Наши танки постоянно выходят из строя, между тем русские танки куда лучше приспособлены для действий в зимних условиях».

На начальном этапе войны, когда немецкие войска беспрепятственно захватывали российские земли, любое успешное противостояние воспринималось как шок. Так, острый приступ танкобоязни вызвал у немецких солдат наступление возле Вереи танков Т-34, которые прошли через боевые порядки «пехотной дивизии, достигли артиллерийских позиций и буквально раздавили находившиеся там орудия».

Среди тяжелых танков, участвовавших в Великой Отечественной войне, выделялся «Климент Ворошилов» — тяжелый танк КВ-1. Враги прозвали его «чудовищем». Всего на начало войны КВ было 412 штук, но и один такой танк мог противостоять целой немецкой дивизии.

Заняв позицию возле заболоченного луга в районе городка Расейняй (Литва), танк парализовал действия врага на двое суток. Он перекрыл единственную дорогу в тыл и своим огнем уничтожил колонну грузовиков — 12 единиц транспорта с горючим и боеприпасами. Танк пытались поразить различными орудиями — минами, другими легкими танками, с помощью тяжелого 88-ммиллимтерового зенитного орудия — тщетно. Броня дымилась, но экипаж самоотверженно продолжал сражаться. Только заброшенная через пробоину в башне осколочная граната стала причиной гибели отважных танкистов.

Однако в 1942 г. вышел на поля сражения немецкий танк «Тигр», который поражал КВ на значительных дистанциях. Основной техникой на полях сражений были средние танки. Так, в знаменитой битве при Прохоровке со стороны немецких войск участвовали 42 тяжелых танка «Тигр», 290 средних танков, 76 легких и устаревших танков, а также 104 самоходных штурмовых орудия. Им противостояли свыше 900 боевых машин (28 тяжелых пехотных танков Мk.IV «Черчилль», 563 средних танка Т-34, 318 легких танков Т-70), а также 42 самоходные артиллерийские установки.

В результате крупнейшего противостояния бронетанковых машин стратегическая инициатива окончательно перешла к советским войскам.

«Йосиф Сталин»: наука против техники

В 1943 г. на полигоне под Кубинкой проводился секретный эксперимент: трофейные «Тигр» и «Пантера» расстреливались различными орудиями. В результате была выбрана пушка для нового тяжелого танка ИС-2, он же «Йосиф Сталин».

Столкнувшись с этой боевой машиной, командование вермахта, не дожидаясь приступов танкобоязни в войсках, издало приказ, запрещающий немецким танкистам вступать в бой с танками ИС-2. «Ни при каких обстоятельствах не стоит ввязываться в бой со «Сталиными», не имея подавляющего численного превосходства. На одного ИС-2 должен приходиться взвод «Тигров», — так считали те, кто был не понаслышке знаком с этим тяжелым танком. Преимущество ИС-2 перед «Тигром» было очевидно: русский танк мог пробить броню немецкой машины с расстояния 2000 метров, в то время как «Тигр» был способен нанести поражение «Сталину» только с 500 метров.

Такие танки положительно зарекомендовали себя за два года эксплуатации, и в начале 1945-го были сформированы несколько тяжелых танковых бригад ИС-2, одна из которых — 7-я гвардейская — отличилась при штурме Берлина.

ПТ-76: танки на плаву

Рассказывая про боевую историю ПТ-76, магистр по разрешению конфликтов Себастьен Роблин пишет об «ужасном потрясении, каким данный танк стал для американских войск во Вьетнаме».

Процесс создания легких танков, способных плыть по воде, начался еще в 40-х годах прошлого века. Однако в Великой Отечественной войне более востребованными оказались тяжелые танки, и только в 1949 году началась работа над опытным образцом на Кировском заводе в Ленинграде.

Конструктор Шашмурин установил на корпус танка два водометных двигателя, размещенных по бокам. Переключение с сухопутного на водоплавающий режим работы осуществлялось очень быстро — следовало опустить водоотражательный щиток и включить водооткачивающие насосы. Танк ПТ-76 достигал скорости на суше 43 км/ч, на воде — 10 км/ч и мог на плаву вести стрельбу из главного орудия.

По своим характеристикам ПТ-76 подходил для вооружения морской пехоты и разведывательных подразделений полкового и дивизионного звена. Небольшие партии танков были поставлены в 25 с лишним стран и хорошо себя зарекомендовал. Но получить разрешение на их производство пришлось, применив хитрость: воспользовавшись визитом Н. С. Хрущева, генерал-лейтенант Г. Кудрявцев продемонстрировал танки в действии. По его сигналу несколько ПТ-76 выскочили из леса и один за другим с ходу стали прыгать с обрыва в воду.

Первая известная операция с участием этих боевых машин произошла в январе 1968 года, когда 24-й полк армии Северного Вьетнама атаковал город Хуайсай. Ночью при поддержке танков ПТ-76 из состава 198-го танкового батальона вьетконговцы захватили форт, который защищали 700 лаосских военнослужащих из состава батальона BV-33 и более двух тысяч беженцев. Оставшиеся в живых нашли укрытие на базе спецназа в Лангвее.

Через две недели части армии Северного Вьетнама атаковали базу, которую охраняли уцелевшие лаосские бойцы и 24 американских спецназовца. Атака с участием ПТ-76 была большой неожиданностью для американцев. Танки проделывали проходы в минных заграждениях, рушили заборы и укрепленные бункеры. Танковым огнем были уничтожены безоткатные орудия, на которые защитниками лагеря возлагались большие надежды, тогда коммандос армии США перешли на одноразовые гранатометы M72. Но это оружие против ПТ-76 оказалось малоэффективным — в один танк попали девять снарядов, не нанеся видимого урона.

Т-62: боевые операции в мирное время

Танк, разработанный в Уральском КБ транспортного машиностроения под руководством главного конструктора Л. Н. Карцева, принят на вооружение в 1961 г. Впервые был продемонстрирован на параде 1 мая 1967 г., но уже через год его можно было увидеть на дорогах Европы — танки Т-62 наводили страх на жителей Праги в ходе операции «Дунай».

Операция в Чехословакии прошла мирно, а боевое крещение Т-62 получил на острове Даманский 2 марта 1969 года. 300 китайских военнослужащих захватили остров и оборудовали огневые позиции. Бой за остров шел несколько дней, в итоге советские войска при поддержке Т-62 отбили свою территорию, но потеряли один танк вместе с экипажем.

Танки Т-62 широко применялись в Афганистане. Учитывая, что местность в этой стране не пригодна для танков, они использовались на блокпостах в качестве огневых точек и для сопровождения колонн. Головные танки, снаряженные минными тралами, подрывали заложенные на дороге мины, а остальные боевые машины были рассредоточены по колонне.

Т-62 применялись для внезапных ночных ударов. Так, в декабре 1982 года танковая рота совершила марш и ночью с ходу атаковала укрепленную моджахедами переправу через реку Панджшер на входе в Панджшерское ущелье. Танковый бой велся только с применением приборов ночного видения. Противник, дезориентированный в ночной темноте, бежал. Танковая рота захватила переправу и обеспечила проход в ущелье мотострелковых подразделений

Основные боевые танки: неубиваемые Т-72 и Т-90

Родоначальником принципиально нового класса боевых машин, впоследствии названных «основными боевыми танками», был танк Т-64, разработанный в Харькове в конце 50-х годов. Но Т-64 не принимал участия в войнах, а вот танки Т-72 и Т-90 прошли славный боевой путь.

Т-72 наводили ужас на противника в ирано-иракском конфликте. На вооружении иракской армии было не менее 100 боевых машин. Иранский офицер, командир танковой роты Адар Фороузан вспоминал, что самым опасным оружием Ирака были танки Т-72: «Иракцы были частично оснащены новыми танками Т-72. Они имели хорошую скорость и огневую мощь, а их броня защищала от РПГ нашей пехоты. Т-72 был очень опасной угрозой для нас». Рассказывая о первом бое против Т-72 при наступлении в районе Дашт-Аббас весной 1982 года, он пишет: «В мой танк «Чифтен» попали. Взорвались пары топлива, ударной волной сорвало шлемофон. Все мы выскочили из танка и дальше бежали пешком».

Эти танки применялись в десятках вооруженных конфликтов в разных странах мира: Ливия и Ливан, Шри-Ланка, Сомали, конфликты в Югославии – везде Т-72 проявил свои боевые качества.

Участвовали танковые подразделения, вооруженные Т-72, во время операции против грузинских агрессоров в Осетии в августе 2008 год. Экипаж танка Т-72Б 141-го отдельного танкового батальона пробился к базе миротворцев, которые подверглись атаке грузинских войск, и несколько часов поддерживали их огнем. Когда кончились все боеприпасы, командир танка Сергей Мыльников сел за рычаги и устремился прямо на атаковавших, обратив их в беспорядочное бегство. Что интересно, на вооружении грузинских войск также были танки Т-72.

Основной танк Т-90 прославился своей «неубиваемостью». Имея современную «начинку», системы управления огнем и двухслойной защиты, эта боевая машина продемонстрировала свои качества в Сирии. Приспособленный для передвижений по пустыне Т-90 также проявил себя при освобождении Алеппо и других населенных пунктов. «Неубиваемость» танка демонстрируется рядом видеороликов, распространенных в Интернете. Так, при обстреле Т-90 тремя снарядами два были отклонены системой защиты «Штора-1», а третий лишь слегка повредил гусеницу.

источник

В 70-е годы прошлого века Казань была поделена между различными молодёжными преступными группировками. Самой сильной их них являлась «Тяп-Ляп».

Это было первое неформальное объединение молодежи, противопоставившее себя комсомолу. Его создатели — Сергей Антипов, Джавдат Хантимиров, Сергей Скрябин — были жителями района, в котором располагался завод «Теплоконтроль».

Основатель Антип

Отцом «казанского феномена» по праву считается Сергей Антипов (Антип) 1949 года рождения. Именно он в начале 70-х создал «Тяп-Ляп». К этому времени Антипов имел за плечами определенный багаж, позволивший ему быстро завоевать авторитет среди местных ребят. Его уважали за справедливость и знали, что в трудную минуту он всегда поможет. Сам Сергей Антипов с 14 лет состоял на учёте в детской комнате милиции. Именно под его руководством в середине 60-х были разгромлены боевые комсомольские дружины. Антипов работал на заводе «Теплоконтроль», вел здоровый образ жизни — занимался спортом, не пил и не курил — был начитанным и уравновешенным.

Район, где располагался «Теплоконтроль», был новым. Его окружали поселки, и местная шпана постоянно нападала на «тепловских» ребят. Сергей Антипов решил взять инициативу по защите молодежи с «Теплоконтроля» в свои руки.

Здоровый образ жизни

По словам участников группировки, «никто из них не был поглощен тюремной романтикой». Все началось с желания быть здоровыми и сильными. Соорудили в подвале пятиэтажки спортзал. Так появился сплоченный спортивный кулак, братство, товарищество. Главный принцип «Тяп-Ляпа» гласил: «В беде не бросать, не курить, не пить, проверка силы воли обязательна».

Не бандиты, а были бунтари

«Мы не были бандитами, а были бунтарями. «Тяп-Ляп» никого не насиловал. Шли против блата и коммунистической диктатуры. Ребята были начитанные, их уголовные байки не очень привлекали. Все работали и учились», — рассказывает один из участников ОПГ Эрх Челее. Местные ребята тянулись к Антипу, несмотря на то что он был старше некоторых из их лет 10-15 лет. Впрочем, он был не единственным лидером «Тяп-Ляпа», скорее, первым среди равных. Кроме Сергея Антипова основными лидерами группировки являлись Сергей Скрябин (Скряба) и Джавдат Хантимиров (Джавда). Лидеры поменьше — Михаил Зарахович (Захар), Ильдар Каюмов и Юрий Кондрашин.

Сергей Скрябин

Сергей Скрябин по кличке «Скряба» родился в 1956 году. Имел обширные знакомства среди цеховиков Казани. Высшего образования так и не получил. По словам членов ОПГ, «его везде выгоняли, начиная от военного училища, заканчивая пединститутом. Он даже драться не мог». В группировке уважением не пользовался.

«Скряба был довольно неоднозначной личностью. Хитер, коварен и смекалист, — вспоминает один из участников группировки. — Удар правой у него был страшной силы — у двухметровых кабанов трещали челюсти, хотя сам он был небольшого роста. Он был очень жаден и крайне непорядочен в отношениях даже с теми, кого считал самыми близкими друзьями».

Именно Скрябин занимался вымогательством денег у цеховиков, мошенничеством и рэкетом. Тех, кто не соглашался на условия группировки, по его указанию били, уничтожали, а товар отбирали. Он же имел обширные связи в партийных и торговых кругах. Нередко стравливал лидеров других уличных группировок между собой.

Джавдат Хантимиров

Джавдат Хантимиров, 1956 года рождения, пользовался авторитетом у молодежи. Занимался боксом. Работал электромехаником в молодежном центре. Параллельно являлся внештатным сотрудником КГБ, о чем не раз говорил своим товарищам.

«Джавда был смуглым, симпатичным, с осиной талией. Сложен был как современные культуристы. Дружил с детства со Скрябиным. Всегда держался серьезно , даже когда шутил. Со своей девчонкой в общественных местах не появлялся, хоть она и была очень красивой», — вспоминает Эрх Челее.

«Отличный парень, честный, твёрдый и надёжный во всех отношениях. У него была своя группа пацанов, очень крутая», — отмечал Сергей Антипов.

Амбиции лидеров и КГБ

По словам Сергея Антипова, «в 1977 году его одного, отбывавшего наказание за аварию в сопровождении сотрудника КГБ перевели с «химии» (стройки народного хозяйства) из Казани в город Нижнекамск». И тут же, по словам участников группировки, «новотатарские» во главе с Даниэлем Бандитом провоцируют «тяпляповцев» на конфликт. Джавдат Хантимиров решает совершить устрашающий «пробег» по Ново-Татарской слободе. Поскольку Хантимиров являлся внештатным сотрудником КГБ, идея «пробега» по словам участников группировки была использована «непосредственно Андроповым для разгрома МВД». Ребята конечно и недогадывались об этом.

По словам Сергея Антипа, «По «Голосу Америки» как-то шла передача про драки «Тяп-Ляпа». Андропов всё это использовал против МВД, мол, посмотрите, как плохо работает советская милиция. Сфабриковали дело. Сделавшие это пошли на повышение. Многих в МВД уволили и посадили не за что». Итогом «пробега» стали несколько десятков раненых и двое убитых.

источник

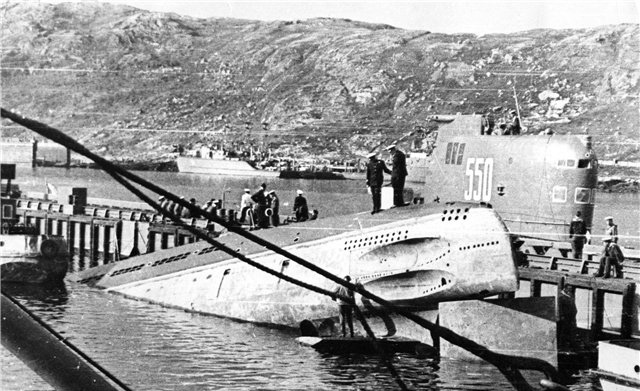

За всю историю советского подводного ВМФ данная трагедий была самой масштабной, ее последствия сопоставимы лишь с аварией на АПЛ «Курск» – в результате взрыва на борту Б-37 более десятка торпед, случившегося 11 января 1962 года, погибли и получили ранения свыше 100 человек, включая членов экипажа субмарины.

Как это произошло

Эта подлодка на момент ее уничтожения взрывом в составе Северного флота отслужила всего 2 года. Субмарина базировалась в городе Полярном Мурманской области (Кольский полуостров). До взрыва Б-37 поучаствовала только в одном учении в Атлантике.

В январское утро 1962 года на подводной лодке произошел сильнейший взрыв всех имеющихся на борту 11 торпед – как раз шла их погрузка. Два отсека Б-37 субмарины уничтожило, большинство моряков из тех, кто был в тот момент на лодке (59 человек), погибли. Кроме них убило 11 подводников соседней подлодки С-350 и 52 моряков, которые стояли на причале. Обе подводные лодки тотчас же затонули. Командир Б-37 Анатолий Бегеба и еще один старший офицер остались в живых – Бегеба, когда произошел взрыв, стоял на пирсе (по другим данным, Бегебу отбросило взрывной волной, когда он попытался выяснить причину пожара в отсеке), а командир ДДЭБЧ находился в штабе морфлота. Выжили также 13 моряков Б-37, троих из них на подлодке в момент взрыва не было, еще 10 удалось спасти из уцелевших отсеков.

Что стало причиной трагедии

Взрыв произошел при погрузке боезапаса около 9 утра. По официальным данным правительственной комиссии, расследовавшей причины случившегося, рассматривались сразу несколько версий причины трагедии – случайный выстрел вахтенного и попадание пули в боеголовку торпеды, нарушение техники безопасности при ремонте торпеды паяльной лампой и изначальный дефект торпеды.

Согласно первой версии, вахтенный матрос, стоявший на посту на пирсе, в результате неосторожного обращения с автоматом мог выстрелить, и пуля попала прямо в боеголовку, что и спровоцировало взрыв и последующую детонацию других торпед. По второй гипотезе, детонация произошла вследствие ремонта торпеды паяльной лампой – снаряд воспламенился и взорвался. Не исключалось также наличия в торпеде заводского дефекта, приведшего при погрузке к самоподрыву.

Капитан Бегеба потом утверждал, что взрыву предшествовал пожар в первом отсеке субмарины.

Моряки не напрасно считали Б-37 проклятой – в течение года, предшествовавшего взрыву в Полярном, на советских субмаринах случилось семь катастроф, большая часть которых пришлось именно на Б-37.

Какими были последствия

Подъем обеих затонувших на десятиметровой глубине субмарин занял более трех недель. Спустя год Б-37, у которой взрывом уничтожило практически всю носовую часть, вывели их состава ВМФ и порезали на металл.

Выжившего капитана 1 ранга Анатолия Степановича Бегебу судил военный трибунал. Бегеба защищал себя сам, отказавшись от услуг адвоката, и был оправдан. Он потом преподавал в военно-морском училище и умер 15 лет назад в Санкт-Петербурге.

источник