Архив за месяц: Октябрь 2017

Главная миссия ЦРУ — «менять мир». Получается не всегда: благодаря работе советской, а затем и российской контрразведки, операции ЦРУ не раз терпели фиаско.

Фрэнсис Пуэрс

1 мая 1960 года Фрэнсис Пауэрс, американский летчик и агент ЦРУ совершал привычный для себя разведывательный полёт. Его целью была фотосъемка промышленных и военных объектов на территории Советского Союза, а также запись сигналов радиолокационных станций. Ничто не предвещало беды. Это был не первый подобный полёт для Пауэрса, но в День Труда советские пограничники не зевали. По самолёту Пауэрса было выпущено целых 8 ракет, одна из которых сбила советский самолёт, пущенный на перехват американского шпиона. На высоте десяти километров Пауэрс катапультировался и благополучно спустился на землю, где был схвачен бдительными местными жителями. Эйзенхауэр, узнав о случившемся, заявил, что самолёт заблудился во время исполнения метеорологического задания, но специальная аппаратура Пауэрса, как и данные им показания показали абсурдность заявления президента США. По решению суда американского разведчика приговорили к 10 годам заключения, через 2 года Пауэурса обменяли на Рудольфа Абеля.

Дело Эймса

Главным провалом ЦРУ времён «холодной войны» и главным успехом КГБ стала вербовка Олдрича Хейзена Эймса. Начальник контрразведывательного управления ЦРУ почти 10 лет работал на СССР и Россию и передавал важнейшие данные, благодаря которым все старания ЦРУ по вербовке и агентурной работе в СССР проходили бесследно. Эймс и дальше бы работал на нашу разведку, но в 1994 году был пойман, признан виновным в государственной измене. В настоящее время отбывает пожизненный срок. По официальной версии, подозрения к Эймсу возникли из-за его неосмотрительных крупных трат на личные цели, а также то, что обширные сведения об агентах ЦРУ в СССР он передавал крупными частями, что вызывало их массовую поимку, изобличающую Эймса . По неофициальной — Эймса сдал «крот».

Джеймс Энглтон

В 50-е годы ЦРУ пыталась проводить активную антикоммунистическую пропаганду в Восточной Европе и на территории СССР. Практиковалось десантирование агентов на «вражескую территорию», распространение листовок и прочие методы, однако серьёзных результатов эти действия не приносили. Сотни агентов ЦРУ отправлялись с «миссией» на территорию СССР, но всё было напрасно: наша контрразведка заранее знала обо всех планах ЦРУ. Дело было в том, что русские разведчики были интегрированы в тренировочные агентурные лагеря в Германии, а Джеймс Энглтон, ответственный в штаб-квартире ЦРУ за безопасность секретных операций, координировал их проведение со своим лучшим другом в британской разведке, советским шпионом Кимом Филби. Филби получал от Энглтона координаты зон выброски десанта ЦРУ, что серьёзно ударяло по успеху операций американской разведки.

Уильям Вольф Вейсбанд

Уильям Вольф Вейсбанд, советский разведчик, работал в ЦРУ переводчиком, но кроме своих прямых обязанностей, занимался также подрывом американского контроля за ситуацией на Дальнем Востоке. Накануне корейской войны Вейсбанд единолично лишил ЦРУ информации о готовящихся военных операциях. Именно провал ЦРУ, устроенный Вейсбандом, спровоцировал американские власти создать ещё одну спецслужбу, которая сегодня называется Агенство национальной безопасности.

Дело Фогла

Почти анекдотичная история поимки агента ЦРУ Райна Фогла, произошедшая в этом году, разбередила информационный фон. Фогл работал под прикрытием в качестве третьего секретаря политического отдела посольства США в Москве, где руководителем является Майкл Клечевски. Политический отдел посольства США занимался сбором информации о вопросах обороны, внешней политики и безопасности в России. После разоблачения Фогла (при котором обнаружили «набор шпиона»), он был объявлен персоной нон-грата и спешно отправлен в США.

Атомный провал

20 сентября 1949 года аналитики ЦРУ сделали прогноз, что «возможно, СССР создаст свою атомную бомбу в середине 50-х годов, наиболее вероятная дата – середина 1953 года». На самом же деле специалисты ЦРУ сделали свой вывод через 22 дня после того, как СССР провел первые ядерные испытания. Тем удивительнее подобное заявление было на фоне того, что самолёт американских ВВС при полёте с Аляски обнаружил следы радиоактивности. Сложить дважды два американское разведывательное управление не смогло и «проснулось» уже позже, поняв, что советскую атомную бомбу оно попросту «проморгало».

Сноуден

И, конечно, серьёзный удар по репутации «всесильного» ЦРУ был нанесён поведением Сноудена, который, в итоге, остался в России. Противоборство спецслужб России и США продолжается.

источник

Новая Москва. Ю. Пименов, 1937 год.

Вторая половина 1930-х годов проходила под слоганами строительства светлого будущего. Молодые художники, проникаясь этими возвышенными идеями, охотно писали картины, которые соответствовали духу времени. «Новая Москва» Юрия Пименова – одна из них. Девушка за рулем автомобиля – это настоящий вызов для тех времен, да и вся композиция картины – символ не только новой Москвы, но и новой жизни.

Юрий Пименов — советский художник.

В год, когда была написана картина, Москву уже вовсю перестраивали, реконструировали. Улицы расширяли, единичные исторические постройки передвигали вглубь кварталов, а остальное нещадно рушили. На месте этой «градостроительной мясорубки» воздвигались здания, которые четко соответствовали социалистическому облику столицы.

Юрий Пименов принадлежал к тем художникам, которые считали, что нужно запечатлеть «прекрасное мгновение», образ-впечатление, при этом вписывая его в современную действительность. Одну из самых известных картин Пименова «Новая Москва» (1937) в советское время относили к соцреализму, но если быть объективными, то она больше тяготела к импрессионизму.

Новая Москва. Ю. Пименов, 1937 год.

На первом плане в картине девушка, управляющая автомобилем. Далее видны новые постройки Москвы, снующие люди, другие автомобили. Жизнь бурлит. Необычный ракурс делает полотно похожим на фотографию. Это было в некоторой степени новаторством, т. к. до Пименова никто не писал подобных картин.

В этой картине использованы яркие краски, прослеживается мастерское сочетание холодных и теплых тонов, создается ощущение абсолютной чистоты.

Новая Москва. Третьяковская галерея.

Если обратиться к символам, то все внимание сконцентрировано на близком плане, а не на горизонте. Если спроецировать это в советскую реальность того времени, то линия горизонта – это тема будущего, а изображенная близко девушка – это комплекс первостепенных задач, которые нужно решать здесь и сейчас. Свойственная Советам монументальность поставленных задач прекрасно прослеживается в новостройках на картине.

Многие искусствоведы задумываются, не была ли «Новая Москва» обычной пропагандистской картиной, идеализирующей советскую действительность 1930-х годов, когда сотни тысяч людей подвергались репрессиям.

Однако молодые художники того времени и сами верили в то, что вскоре наступит светлое будущее, и переносили свои мечтания на холст.

Фронтовая дорога. Ю. Пименов, 1944 год.

Большинству зрителей имя этого актера незнакомо, чаще его называют именами его героев – Дениски и Джельсомино – из знаменитых детских фильмов 1970-х гг. В фильмографии Сергея Крупеникова всего пять работ, и все свои роли он исполнил в возрасте от 7 до 15 лет. Последним фильмом Крупеникова стал «Волшебный голос Джельсомино», после чего актер ушел из кино. О его дальнейшей судьбе долгое время ничего не было известно, пока в 2012 г. не появилось известие о его скоропостижной гибели.

Кадр из фильма *Где это видано, где это слыхано*, 1973

Будущий кумир советских школьников родился в 1963 г. в Ленинграде, в семье, которая не имела никакого отношения к кинематографу: отец был служащим жилищной системы, а мать – инженером-конструктором. Однажды по радио родители Сережи услышали объявление о том, что «Ленфильм» проводит набор детей – таким образом в те времена расширяли актерскую картотеку. Они отправили Сережу фотографию, и забавного рыжего веснушчатого мальчика тут же пригласили на съемки. Его кинодебютом стала роль в научно-популярном фильме «Мальчик и машина».

Сергей Крупеников в фильме *Где это видано, где это слыхано*, 1973

В 1973 г. режиссер Валентин Горлов долго не мог найти мальчика на роль Дениски Кораблева в короткометражной детской кинокомедии «Где это видано, где это слыхано», снятой по мотивам «Денискиных рассказов» писателя Виктора Драгунского. Когда он увидел фотографию Сергея Крупеникова, все сомнения отпали. «Я почему-то сразу решил, что герой у нас есть», – говорил режиссер. Юный актер отлично попал в образ, и эта роль принесла ему всесоюзную популярность. Когда его персонаж в очередной раз затягивал «Папа у Васи силен в математике», не могли сдержать смеха ни дети, ни взрослые. Режиссера упрекали только в одном: зачем мальчику нарисовали столько веснушек? Никто не мог поверить в то, что все веснушки были настоящие.

Сергей Крупеников в фильме *Дорогой мальчик*, 1974

Роль в фильме «Дорогой мальчик» закрепила его успех. «Мало кто из актеров удостаивается такой чести – дважды в течение года появиться на обложке «Советского экрана». Сначала на четвертой, а потом на первой страницах, – рассказывал режиссер Валентин Горлов. – Ученику шестого класса 318-й школы Ленинграда Сереже Крупенникову это удалось».

Сергей Крупеников в фильме *Веселое сновидение, или Смех и слезы*, 1976

Позже в одном из интервью актер признавался: «Конечно, к съемкам относился как к игре, но с возрастом все больше понимал, что это – работа. Рядом взрослые – и они работают. И ты работаешь. Казалось бы – ну, не получился кадр, ну, какие проблемы, это режиссер не то сказал… Не-ет! Это ты сделал брак на съемочной площадке. Это от тебя вся съемочная группа ждет результата, а у тебя что-то не получается, хотя тебе за это деньги платят. Актер – все-таки специальность; наверное, понимая это, я и не остался в данной профессии».

Сергей Крупеников в фильме *Веселое сновидение, или Смех и слезы*, 1976

Кадр из фильма *Веселое сновидение, или Смех и слезы*, 1976

После выхода фильма «Где это видано, где это слыхано» Сережу перевели в другую школу, где учителя не давали ему никаких поблажек, что помогло ему справиться с начавшейся было после «Дорогого мальчика» звездной болезнью. Сам актер позже признался: «Злую шутку со мной сыграл «Дорогой мальчик». Я могу с уверенностью сказать – он подпортил мой характер года на полтора. Когда снимался фильм, Стефанович советовал моим родителям меньше делать мне замечаний, меньше останавливать… А если ребенка длительный период не ограничивать – начинается вседозволенность. А ведь в мальчишеской среде существует своя иерархия. Старшеклассника надо уважать, потому что он старшеклассник. У меня после фильма эта грань была подтерта. Все вернулось на круги своя только после определенных стычек в школе. Стычек со старшеклассниками в непопулярном месте, где меня поставили на место. И все – задиристость ушла, стал спокойнее».

Кадр из фильма *Волшебный голос Джельсомино*, 1977

Сергей Крупеников в фильме *Волшебный голос Джельсомино*, 1977

Уже тогда актерская карьера начала тяготить Крупеникова – он считал главным минусом этой профессии «жизнь напоказ». Слава казалась ему преходящей, а успех – сомнительным: «Актерская профессия – это постоянные проблемы рейтингов, востребованности. А где критерий популярности актера? Пять «раскрученных» лент перечеркивают десятилетия работы на сцене! Это что – благодарная профессия?».

Юный актер Сергей Крупеников

В своем последнем фильме он снялся во время учебы в 8-м классе, когда пришло время решать: либо продолжать актерскую карьеру, либо выбрать другую профессию и готовиться к поступлению в вуз. Он выбрал второй путь. В 1977 г. Сергей увлекся математикой и поступил в Ленинградский технологический институт холодильной промышленности. После учебы он отслужил в армии, а затем работал в ленинградской торговой фирме. В 1980-х гг. он стал руководителем собственной компании «Холодильный сервис», а затем возглавил одну из питерских фирм, занимающихся холодильным оборудованием.

Сергей Крупеников в зрелые годы

Сергей Крупеников в зрелые годы

В августе 2012 г. жизнь 49-летнего Сергея Крупеникова трагически оборвалась – он ехал на велосипеде и был сбит мотоциклистом. Партнер Крупеникова по фильму «Где это видано, где это слыхано» Алексей Сироткин тоже не дожил до 50 лет – он скончался от неизлечимой болезни в 2008 г.

источник

Традиция украшать корабли скульптурами имеет очень давнюю историю, но расцвет ее приходится на 16 — 17 век. Владельцы кораблей таким образом демонстрировали свою мощь или богатство. Носовые фигуры в человеческий рост, вырезанные из дерева, нередко представляли собой настоящие произведения искусства, также они служили для команды корабля своего рода талисманом, приносящим удачу.

Хороша была галера: румпель был у нас резной,

И серебряным тритоном нос украшен был стальной.

Кандалы нам терли ноги, воздух мы хватали ртом,

Полным ходом шла галера. Шли акулы за бортом…

(Редьярд Киплинг, перевод Е. Дунаевской)

Вначале эти фигуры в виде мифических животных размещали на носу судна, на специальном выступе.

Зачастую их устанавливали с целью устрашения врагов, особенно это касалось викингов. На высоких носах своих драккаров они размещали еще и высоко поднятые головы драконов. И когда эти головы выплывали из тумана в сопровождении ревущих боевых рогов, на европейских жителей это производило весьма устрашающее впечатление.

Драконы

Корабли с носовыми фигурами в виде драконов зачастую имели и соответствующие названия — «Драконоголовый», «Морской Змей» или что-то похожее.

В те времена мало кто умел читать и писать, поэтому и названия кораблей на их бортах никто не писал.

Дракон Харальд Прекрасноволосый

Примитивные суденышки часто оказывались бессильными перед морской стихией, и для успешного плавания капитаны старались установить на кораблях фигуры богов – укротителей морской стихии, надеясь таким образом получить от них защиту и покровительство для своей команды.

Но, как оказалось, эти тяжелые статуи на носу корабля, наоборот, делали его менее устойчивым на волнах, поэтому для них нашли другое, более подходящее место – под бушпритом, именно там мы и привыкли их видеть.

К середине 16 века скульптуры становятся уже весьма совершенными в художественном плане, резчики по дереву, умело используя структуру дерева, научились искусно передавать контуры тел этих фигур. Все эти носовые фигуры устремлены вперед, будто помогая судну идти быстрее.

И вскоре уже на всех крупных парусных судах под бушпритом красовались великолепные скульптуры.

И, по-прежнему, носовые фигуры старались делать соответствующими названию корабля, которое теперь уже было написано на его борту и корме — «Единорог», «Морская дева» и др. И фигуры при этом были соответствующие – единороги, русалки…

Единороги

Русалки

Ангелы

и другие…

Носовая фигура с испанского корабля

Носовая фигура с турецкого корабля

Носовая фигура на баркасе королевской семьи Таиланда

Помимо аллегорических фигур под бушпритом стали появляться и скульптуры, изображающие исторических деятелей.

Прекрасные девы

Но постепенно всех их вытеснили фигуры прекрасных женщин, которые служили в качестве ангелов-хранителей для этих кораблей.

Военные корабли

Львы и орлы всегда являют собой мощь и силу – и именно их чаще всего использовали на военных кораблях. Особенно увлекались львами голландские моряки, а от них эту традицию во времена Петра I переняли и в России.

Львы

Лев на корабле Великобритании

В 1961 году со дна Балтики был поднят шведский военный корабль, некогда затонувший вблизи Стокгольма и пролежавший на дне более трехсот лет.

На нем также имелась носовая фигура в виде огромного льва.

Огромный трехметровый лев на носу Вазы, корабля, поднятого со дна Балтики

«Голова его была черной после столетий на дне моря, но еще оставались следы желто-коричневой краски на гриве и красной краски в пасти»

Орлы

Хотя многих старинных кораблей давно уже нет, они сгнили или сгорели, но их носовые фигуры сохранились до наших дней.

Необыкновенное разнообразие сюжетов

Постепенно со временем носовые украшения ушли в прошлое. Одной из последних скульптур на торговых кораблях Северной Атлантики был огромный орел германского лайнера «Император».

источник

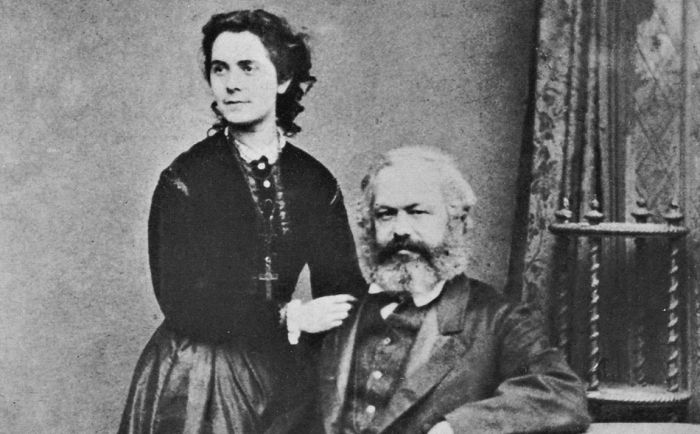

Они были знакомы с детства, но возникшие между ними чувства удивили и огорчили их родителей. Карл Маркс и Женни Фон Вестфален смогли пронести через всю жизнь очарование юношеской пылкости, наполнив ее с годами душевной зрелостью и сердечной мудростью. Только благодаря своей супруге, которая самозабвенно помогала ему во всем, Карл Марк смог реализовать себя.

Первая любовь

Женни Фон Вестфален. /

В начале IXX века в старинном немецком городе Триоре жили по соседству две семьи: небогатая аристократическая семья фон Вестфаленов и происходившая из рода раввинов семья адвоката Генриха Маркса.

Карл был третьим ребенком из восьми детей Маркса, а у Людвига фон Вестфалена подрастали Эдгар и Женни. Дети дружили между собой, проводили много времени вместе.

Семьи даже не рассчитывали, что могут когда-либо породниться. Известие о том, что Карл и Женни любят друг друга, потрясло благочестивые семейства. Глава семейства фон Вестфаленов считал непонятного молодого человека с весьма бунтарскими взглядами на жизнь крайне неподходящей партией для своей дочери. Женни фон Вестфален могла рассчитывать на куда более выгодную партию. Она была одной из первых красавиц в Триоре и пользовалась необычайной популярностью.

Карл Маркс студент.

Впрочем, семья Карла тоже не была рада выбору сына. Казалось невозможной его женитьба на аристократке, которая к тому же была старше его на 4 года. Впрочем, Карл довольно быстро смог убедить своих родственников в серьезности своих чувств и намерений.

Карл и Женни, несмотря на разыгравшуюся вокруг них бурю страстей, демонстрировали невероятную стойкость и спокойствие. Они знали точно: их чувства способны пережить любые испытания, нужно просто дождаться своего звездного часа.

Ожидание счастья

Женни Фон Вестфален.

Эта уверенность помогала им мужественно переносить нападки и уговоры родных. В 1836 году Карл и Женни тайно обручились в протестантской церкви. Им казалось крайне важным дать обет верности друг другу.

А родственники юной красавицы негодовали, когда она в очередной раз отвечала отказом на предложение руки и сердца. Никто не мог добиться благосклонности «зачарованной принцессы», королевы балов и самой красивой девушки Триора. Карл все занимался образованием, менял университеты, переезжал из города в город. И писал страстные письма и сонеты своей возлюбленной. Женни посылала ему в ответ строки, полные нежности, любви и мук от невозможности быть рядом с любимым.

Карл Маркс.

Семь долгих лет они жили надеждой на то, что когда-нибудь они смогут быть вместе. Карлу исполнилось 25 лет. Тогда ему на самом деле улыбнулась удача: его назначили редактором и положили жалование в 500 талеров.

Самым счастливым в их жизни стал день 19 июня 1843 года. Они стояли перед алтарем, обещая хранить верность и любовь на протяжении всей жизни, быть вместе и в нищете, и в богатстве.

Вся жизнь – борьба

Карл Маркс и Женни Фон Вестфален.

Они никогда не жили богато, но всегда – счастливо. Карл Маркс никогда не был похож на обычного буржуа, а Женни не демонстрировала тяги к скучной светской жизни.

Она стала не просто женой для любимого человека. Именно Женни была первой помощницей Карла, это она поддерживала все его начинания, загоралась его идеями.

Карл Маркс.

Должность, которую получил Маркс накануне женитьбы, недолго радовала его семью. Газету закрыли, а Женни и Карл вынуждены были отправиться в первое свое изгнание. Тогда они еще не думали о том, что вся их жизнь станет бесконечной борьбой за существование и за свои собственные идеи и идеалы.

Они отчаянно нуждались, перебираясь из города в город и не имея возможности оплатить необходимые счета. Рождение детей сделало их счастливыми, но добавило проблем, потому что денег отчаянно не хватало ни на лекарства, ни на продукты.

«Зачем пережила тебя моя любовь…»

Служанка семьи Марксов Ленхен Демут.

За ведение хозяйства в семье Марксов отвечала Елена, которую фактически «подарила» молодой семье мать Женни. Именно Елена стала для Женни лучшей подругой, для детей – второй мамой, а для Карла – партнером по шахматам.

Карл Маркс всегда любил свою супругу, тем не менее, соблазнился прелестями своей молоденькой служанки. В результате их отношений на свет появился Фредди.

Женни поверила или сделала вид, что поверила Карлу и Елене, убедившими ее, что Фредди – сын Энгельса. Впрочем, судьбой мальчика Карл Маркс не интересовался никогда.

Женни Маркс с дочерью Женни.

Постоянная борьба мужа и необходимость переезжать с места на место, смерть детей, невозможность даже нормально питаться и лечиться, подорвали здоровье Женни. В 1881 году она скончалась от рака печени.

Смерть супруги потрясла гиганта мысли. Он тосковал и не находил себе места. Карл Маркс носил в кармане фотографию супруги до самого последнего дня. Он пережил ее всего на два года и был похоронен в одной могиле с ней.

Иран – удивительная страна с яркими традициями, завораживающими туристов и привлекающими повышенное внимание учёных этнографов. Один из интереснейших культурных феноменов этой страны – женская иранская бурка. Порой может оказаться, что иранские женщины носят усы, но на самом деле это традиционный вид одежды. И для его появления были свои причины.

Бурка, рубанд, некаб-е.

Сразу стоит оговориться, что название «бурка» используется в англоязычных источниках. Сами же иранцы этот вид женской одежды называют рубанд, некаб-е или чешмбанд. И если у россиян «бурка» ассоциируется с длиной мужской одеждой мрачного цвета, то в Иране это совсем другое. Иранская бурка – это предмет женского гардероба, который можно увидеть в провинции Хормозгана, расположенной на юге Ирана.

Бурка не имеет ничего общего с хиджабом.

Очарование иранской бурки.

урка не имеет ничего общего с хиджабом. Если последний – это религиозный дресс-код, обязывающий закрывать не только голову, но и другие части тела, то бурка призвана подчеркнуть женскую идентичность. Этот элемент одежды сегодня призван сделать женщину более красивой и предоставляет уникальную возможность представительницам низших слоёв общества оставаться инкогнито.

Кому — от солнца, кому — для красоты.

Бурка может многое рассказать о женщине.

Усы для отпугивания мужчин.

Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что на традицию ношения бурки оказывали влияние культура отдельных деревень и климат. В некоторых деревнях Хормозгана женщины носят бурку, чтобы защититься от палящего солнца, в других – от летящего в лицо песка, а в-третьих – в качестве хиджаба.

В Иране считают, что бурка — это красиво.

Бурка как дань традициям.

Сегодня этнографы считают, что маски в форме усов появились в Иране несколько веков тому назад, чтобы вражеские солдаты принимали женщин за мужчин.

Бурка + никаб — тоже хорошо.

Красная бурка — для замужних женщин.

Красная бурка — для замужних женщин.

Бурку на девочку надевают в 9-летнем возрасте, а по характерным чертам этого необычного аксессуара можно многое узнать о его обладательнице: возраст, семейное положение, место проживания.

В бурке имеет значение абсолютно всё!

В бурке значение имеет и цвет. Тёмно-коричневые или чёрные носят только девочки, в оранжево-золотистых ходят невесты, а красные одевают замужние дамы. Бурки шьют только на заказ. На изготовление уходит 2-3 дня, а стоит такая необычная маска примерно 6 долларов. Впрочем, есть и дорогие модели, расшитые кристаллами Сваровски.

Остаётся отметить, что сегодня иранская бурка – это уже, скорее, дань традициям, ассоциирующаяся с благопристойностью, но никак не с религиозностью.

3 декабря 1564 года Иван Грозный покинул Москву и переехал в Александровскую слободу. Почти два десятилетия столицей, культурным и политическим центром государства была подмосковная резиденция царя.

Долгая дорога

В начале декабря 1564 года Иван Грозный стал вести себя предельно странно: он посещал столичные церкви и монастыри и усердно молился в них. В самих молитвах не было ничего странного, странны были сборы: царская «семья» готовилась к переезду. К величайшему неудовольствию церковных властей, Иван IV велел забрать и свезти в Кремль самые почитаемые иконы и прочую «святость».

В воскресенье, 3 декабря, Грозный присутствовал на богослужении в кремлевском Успенском соборе. После окончания службы он простился с митрополитом, членами Боярской думы, дьяками, дворянами и столичными гостями. На площади перед Кремлем уже стояли сотни нагруженных повозок под охраной нескольких сот вооруженных дворян. Царская семья покинула столицу, увозя с собой всю московскую «святость» и всю государственную казну. Церковные сокровища и казна стали своего рода залогом в руках Грозного.

Войско, сопровождавшее государя, было полностью вооружено и готово к военным действиям, дворян сопровождали боевые холопы («люди»).

Царский выезд был необычен. «Ближние люди», сопровождавшие Грозного, получили приказ забрать с собой семьи. Оставшиеся в Москве бояре и духовенство находились в полном неведении о замыслах царя и «в недоумении и во унынии быша, такому государьскому великому необычному подъему, и путного его шествия не ведало куцы бяша».

Царский «поезд» скитался в окрестностях Москвы в течение нескольких недель, пока не достиг укрепленной Александровской слободы. Отсюда в начале января царь известил митрополита и думу о том, что «от великие жалости сердца» он оставил свое государство и решил поселиться там, где «его, государя, Бог наставит». Можно предположить, в дни «скитаний» царь работал над завещанием и весьма откровенно объяснял причины отъезда из Москвы. «А что по множеству беззаконий моих Божий гнев на меня распростерся, — писал Иван, — изгнан есмь от бояр, самовольства их ради, от своего достояния и скитаюся по странам, а може, Бог когда не оставит».

Монах

Известно, что в Александровской слободе Иван IV организовал своё «монашеское братство». Иван IV написал для опричного корпуса в Александровской слободе монастырский устав, сам был игуменом этой монашеской общины, князя Афанасия Вяземского назначил келарем, Малюту Скуратова — церковным причетником. В тот же период (в 1567 г., как считает Р. Г. Скрынников) во время одного из приездов в Кириллов монастырь он поделился с некоторыми старцами своим сокровенным желанием постричься у них. В том же 1567 году царь дал 200 рублей в Кирилловскую обитель себе на келью.

Для всех членов братства была изготовлена монашеская одежда: грубые нищенские одеяния на козьем меху, длинные черные монашеские посохи, снабженные железным острием, под нищенской рясой скрывались богатые одежды, шитые золотом, у пояса — длинные ножи. В Александровской слободе установился особый распорядок дня. Царь сам звонил в колокола, служил молебен, пел в хоре опричников.

Вероятнее всего, монашеское братство в Слободе был образовано на волне конфликта Ивана IV с митрополитом Филиппом. Глава церкви обличил неправедное житие царя. Наличие в Слободе иноческого братства воочию показывало всем, что государь ведет жизнь святого. Иван Грозный со своим братством особо не заигрался. В 1570-1571 гг. одни братья были зарезаны либо повешены на воротах собственного дома, другие утоплены, либо брошены в темницу.

Ярмарка невест

Пребывание Ивана Грозного в Александровской слободе известно ещё и тем, что здесь царь проводил знаменитые смотры невест. После смерти Марии Черкасской Грозный не стал искать жену за рубежом, а велел переписать дворянских девок-невест по всей стране. В Александровскую слободу были свезены 2000 «невест». На протяжении нескольких месяцев они жили здесь, приглянувшихся царь «звал» к себе, а после выдавал за кого-нибудь из придворных.

Смотрины позволили отобрать сначала 24, а затем 12 самых красивых девиц. Выбор царя пал на Марфу Собакину. Выбор Марфы Собакиной был вызван, скорее всего, участием Малюты Скуратова. Марфа была его родственницей. При помощи столь выгодного брака Скуратов стал родственником Грозного, что серьезно подняло его «вес». Скоропостижная смерть Марфы позволило тому же Скуратову провести «зачистку» среди своих коллег по опричному руководству.

Новая столица

Переезд Грозного в Александровскую слободу стал беспрецедентным событием в русской истории. По сути, почти на 20 лет Александровская слобода стала столицей России. В Слободе Иван Грозный начал налаживать первые после многовековой изоляции международные отношения, заключать важные торговые и политические договоры, принимать посольства европейских держав. Грозный перевез туда первую в России типографию, где работали ученики первопечатника Ивана Фёдорова Андроник Тимофеев и Никифор Тарасиев, напечатавшие в ней множество книг и даже первые листовки. В Александровскую слободу вслед за государем приехали лучшие зодчие, иконописцы, музыканты. При дворе работала книгописная мастерская, был создан прообраз первой консерватории. Есть основания полагать, что в Александровской слободе находилась и легендарная «либерия» — пропавшая библиотека Грозного.

Опричнина

Александровская слобода — своеобразная родина опричнины. Об опричнине сегодня сложилось достаточно поверхностное впечатление. Она воспринимается исключительно как система авторитарного контроля. На деле же, все было и проще, и сложнее одновременно. По сути, когда Грозный поднял вопрос об опричнине, то речь шла о разделении страны на две части. Одна подчинялась лично царю, другая- управлялась по старой схемпе. Сам термин «опричнина» выводится от слова «опричь», которое обычно переводят как «кроме», хотя более точный перевод – «помимо». Список того, что царь хочет взять себе, в опричнину, видимо, был готов заранее. В него вошли лучшие земли, самые богатые области, а там, где неудобно было брать в опричнину весь город, ее делили на две части. Опричнина была формой феодального правления. Формировать опричнину было удобно в Александровской слободе. Безопаснее и надежнее.

Альтернатива?

Была ли альтернатива Александровской слободе? Да, конечно, была. Теоретически, царь мог бы переехать, например, в Вологду, но ещё со времён Василия III Александровская слобода была особым местом силы, императорской резиденцией. Царские дипломаты получили приказ объяснить иноземцам, что русский царь уехал в «село» по своей воле «для своего прохладу», что его резиденция в «селе» расположена вблизи Москвы, поэтому царь «государство свое правит и на Москве, и в Слободе». Особым образом была организована охрана Александровской Слободы. Подступы к Слободе охраняла усиленная стража. Никто не мог проникнуть в царскую резиденцию без специального пропуска — «памяти». Из Александровской слободы царь почти двадцать лет проводил свои политические и социальные эксперименты.

Саин-Булат

В 1575 году Иван Грозный вторично отрекся от престола и посадил на трон служилого татарского хана Симеона Бекбулатовича. Современники не понимали смысла затеи монарха. Распространился слух, будто государь был напуган предсказанием кудесников. Известие об этом сохранил один из поздних летописцев: «А говорят нецыи, что для того сажал (Симеона), что волхви ему сказали, что в том году будет пременение: московскому царю будет смерть». Предупреждения такого рода самодержец получал от колдунов и астрологов не однажды. Иван же стал называть себя «холопом Ивашкой». Но показательно, что власть «холопа» почему-то продолжала распространяться на земли бывшего Казанского ханства, где Иван сохранял титул царя. Скорее всего, Иван побоялся, что, оказавшись под властью настоящего чингизида, казанцы пожалуй воспрянут духом, подобьют Симеона на восстание. Конечно, Симеон не был настоящим царем, неопределенность его положения усугублялась тем обстоятельством, что он занял царский трон, но получил вместо царского один только великокняжеский титул.На третьем месяце правления Симеона Грозный сказал английскому послу, что сможет вновь принять сан, когда ему будет угодно, и поступит, как Бог его наставит, потому что Симеон еще не утвержден обрядом венчания и назначен не по народному избранию, а лишь по его соизволению. Правление Симеона продолжалось 11 месяцев, после чего Иван смещает его, щедро награждает Тверью и Торжком, где Симеон и умирает аж в 1616 году, приняв перед смертью монашество. Почти год Грозный проводил свой эксперимент. Как хороший шахматист, он вёл позиционную игру.

источник

21 апреля 1985 года в Афганистане, в районе населенного пункта Маравар и Мараварского ущелья произошло боевое столкновение 5-го отдельного мотострелкового батальона с отрядами моджахедов, в результате которого погибла треть личного состава первой роты батальона и развернулись боевые действия, в которых приняли участие 4 батальона, брошенные на выручку 5-му омсб.

Это событие получило название «гибель Мараварской роты». Название не совсем точно, поскольку, к счастью, погибли не все бойцы роты. Есть и еще один устойчивый миф об этом трагическом эпизоде: боестолкновение произошло в ходе учебного рейда. Это тоже не совсем верно. Выход был боевой.

Рейд

19 апреля командир 5-го омсб майор Тереньтев совершил с командирами рот своего батальона рекогносцировку в районе Маравара. Этот населенный пункт находится на восточном берегу реки Кунар в трех километрах от города Асадабада. От Маравара в сторону афгано-пакистанской границы тянется ущелье, котрое советские военные называли Мараварским. Боевой опыт у майора отсутствовал, поэтому рекогносцировка проходила совершенно открыто, на виду у местных.

Майор Терентьев принял решение о прочесывании кишлака Сангам, который находится в глубине ущелья. Разведка доложила, что в кишлаке по ночам моджахеды выставляли по 8 – 10 дозорных. Майор решил, что такое боевое задание против немногочисленного отряда противника станет отличной учебой для боевого состава его подразделения. 5-й омсб был недавно введен в Афганистан и еще не имел боевых выходов. Неудивительно, что этот рейд, вполне боевой по поставленным задачам, рассматривался бойцами и командирами, как учебный.

На следующий день в 20.00 5-й омсб выдвинулся из Асадабада и начал переправу через реку Кунар. Майор Терентьев уже на марше объявляет командирам 1-й и 2-й роты об изменении боевого задания: если в Сангаме противник обнаружен не будет, следует прочесать так же кишлак Даридам. Раньше, на общей постановке задач, захват Даридама не обсуждался.

Батальон начал движение вглубь Мараварского ущелья. По дну ущелья шла 1-я рота, которую с высот по обеим сторонам ущелья прикрывали 2-я и 3-я роты.

К двум часам ночи 1-я рота вышла к кишлаку Сангам. Ротой командовал капитан Николай Цебрук. Прочесали кишлак. Противника в нем не оказалось. После этого капитан сообщил офицерам о новом приказе майора Терентьева: идти в кишлак Даридам, где по сведениям разведки находился отряд моджахедов и американский военный инструктор. Кишлак следовало прочесать и захватить, постаравшись при этом не упустить американца.

2-я и 3-я роты остались в Сангаме, 1-я рота дальше идет в одиночку.

Капитан Цебрук делит свою роту на 4 группы. 1-я идет для прочесывания кишлака Даридам, вслед за ней движется 2-я группа. 3-я группа остается в доме на дороге между Сангамом и Даридамом, чтобы прикрыть тыл. Для прикрытия 3-ей группы на хребет с южной стороны капитан Цебрук отправляет 4-ю группу.

В ловушке

В пятом часу утра командир 1-й группы сообщил Цебруку, что кишлак брошен жителями, противника в нем нет, и что он заканчивает прочесывание Даридама.

Ни капитан Цебрук, ни командиры групп не подозревали, что за ними все время наблюдали моджахеды, спрятавшиеся на склонах ущелья.

Когда прочесывание кишлака закончилось и разведчики повернули назад, одна часть моджахедов спустилась по склонам, и ударила им в спину, а вторая часть закрыла выход из кишлака в сторону Сангама.

Бой в кишлаке Даридам

В 5.00 на окраине кишлака Даридам завязался бой между моджахедами и 1-й и 2-й группами 1-й роты батальона. Капитан Цебрук успел выйти в радиоэфир и сообщить командиру 5-го омсб о засаде. Капитан был убит почти в самом начале боя. Командиры 3-й и 4-й групп приняли самостоятельное решение двигаться к Даридаму на выручку к своим, однако, нарвались на минометный огонь противника, который вынуждает их отступить.

Тем временем, окруженные в кишлаке бойцы решили прорываться в сторону Сангама. Это были совсем необстрелянные солдаты, впервые в жизни оказавшиеся в боевой ситуации. Моджахедов было больше, к тому же их боевой опыт был не сравним с опытом наших солдат.

1-я и 2-я группы методично уничтожаются ураганным огнем, ребята оказались полностью деморализованы и неспособны на принятие какого-либо грамотного решения.

К 11 часам бой в Даридаме закончился. Живыми из кишлака удалось выйти только шести бойцам.

Наши подоспели

Получив сообщение Цебрука о засаде, майор Терентьев отдал приказ 2-й и 3-й ротам выдвигаться в сторону кишлака Даридам, туда же направляет всех бойцов 5-го омсб, которые остались в месте расположения батальона, сформировав из них сводную роту. Кроме того, он обращается за помощью к командиру 66-й отдельной мотострелковой бригады. В сторону ущелья был выдвинут танковый взвод, по тревоге поднят весь личный состав 2-го мотострелкового батальона.

Сводная рота и танки должны были преодолеть 10 километров по гористому бездорожью, поэтому к вступившим в неравный бой ротам смогла пробиться только одна БМП-2, которая поддержала огнем отступление 3-й и 4-й групп от Даридама.

Кроме того, майор поставил в известность о сложившейся ситуации командование 15-й отдельной бригады спецназа. По тревоге был поднят 154-й отдельный отряд специального назначения, который был переброшен в район Мараварского ущелья на вертолетах на следующий день, 22 апреля. 66-я омсбр отправила на подмогу десантно-штурмовой батальон, который прибыл так же 22 апреля.

Утром 22 апреля Сангам и Даридам совместными действиями были освобождены от моджахедов, все тела наших погибших были отбиты у противника.

Итоги

Как же случилось, что самостоятельный рейд одного батальона в течении суток превратился в полноценные боевые действия, в которых приняли участие 4 батальона?

Майор Терентьев всю вину пытался переложить на погибшего капитана Цебрука, который, якобы, принял самостоятельное решение о прочесывании кишлака Даридам. Однако, командир 2-й роты капитан Макаров подтвердил, что Цебрук получил от майора Терентьева устный приказ на дальнейшее продвижение.

Впоследствии, военные специалисты, разбиравшие трагедию Мараварского ущелья, пришли к выводу, что причиной всему стали действия майора Терентьева. Он не учел ни полное отсутствие боевого опыта у бойцов, ни необходимость проводить рекогносцировки в условиях скрытности. Кроме того, он не согласовал свои действия с артиллеристами, с командирами других частей, которые в результате не смогли обеспечить подкрепление. Были допущены и другие грубые ошибки. Все вместе и стало причиной гибели 32-х человек, 29 из которых были убиты в кишлаке Даридам.

Майор Терентьев и его замполит майор Елецкий были отстранены от своих должностей и переведены в воинские части на территории СССР с понижением в должности.

источник

Шабашкой или колымничеством в СССР называли сезонные работы, обычно связанные со строительством или ремонтными работами, и служившие дополнительным источником дохода для многих советских граждан.

Кто такие шабашники?

Наверное, мало кто знает, что само слово «шабашка» происходит от еврейского «шаббат» («суббота»). Дело в том, что ортодоксальным иудеям по субботам работать запрещено, а для выполнения необходимых работ они в этот день нанимают гоев – людей, не принадлежащих к иудейской вере. В советскую эпоху многие колхозы и совхозы имели лишние средства, но при этом не могли заказать необходимый объем работ у таких государственных структур, как «Межколхозстрой». Зато они могли заключать договора с временными трудовыми коллективами. Обычно речь шла о строительстве отдельных объектов, таких, как школы, зернохранилища, коровники и т.д. Важным нюансом являлось то, что оплата за эти работы производилась тут же на месте, и наличными. Участников временных строительных бригад стали называть шабашниками. Чаще всего бригады шабашников формировались летом, когда наступал сезон отпусков. За месяц шабашники успевали сдать работу «под ключ» и получали на руки сумму, равную их зарплате за несколько месяцев на основной работе. Также институт шабашничества стал благодатной почвой для расхищения бюджетных средств и строительных материалов.

Подработка для интеллигенции

Кто же шел в шабашники? Очень часто это были вовсе не профессиональные рабочие, а люди с высшим образованием – преподаватели, инженеры. Попадались даже люди с учеными степенями. Интеллигенция в те годы считалась всего лишь «прослойкой». В большинстве случаев за интеллектуальный труд платили гораздо меньше, чем за строительные работы. А людям надо было кормить семьи. Поэтому неудивительно, что шабашничество было так популярно. По данным УБХСС МВД СССР, в 1983 году в СССР насчитывалось 40 тысяч бригад шабашников, общая численность работников которых составляла 280 тысяч человек. Похожий статус имели и студенческие стройотряды, которые также занимались сезонными работами во время каникул. Для некоторых именно летние шабашки становились основным видом дохода. Числясь в каком-нибудь НИИ сотрудниками с копеечным окладом, они целый год жили на то, что заработали летом.3 Власти, разумеется, старались не афишировать это широко распространенное в Советском Союзе явление. В прессе о шабашниках практически не упоминали, так как это дискредитировало советскую экономическую систему, при которой высокообразованные люди вынуждены были заниматься малоквалифицированным трудом, чтобы подзаработать. Хотя существовали книги и фильмы, в которых действовали персонажи-шабашники.

«Шабашка» и «халтура»

После распада Советского Союза шабашники также продолжали свою деятельность, но теперь работали в основном на частных хозяев, имевших возможность оплатить их труд. К примеру, их нанимали для постройки дач, сараев и других объектом на приусадебном участке. В наше время в России бригады отечественных шабашников практически полностью заменили гастарбайтеры из Средней Азии. Слово «шабашка» существует в обиходе российских граждан до сих пор. Теперь так называют любой побочный заработок (то же самое – «колым» или «халтура»). Мало кто из россиян в условиях сегодняшней непростой экономической реальности упускает возможность «сшибить деньгу» на стороне… Тут будет уместно вспомнить выражение: «Чтоб ты жил на одну зарплату!»

источник

В 70-е годы в Советском Союзе было запрещено производство и использование микроволновых печей. И вовсе не потому, что «буржуйским изобретением» пользовались на Западе. Причиной запрета был вред, который микроволновка причиняет человеку, а в перспективе — и всему роду Homo sapiens.

Наследие фашистской Германии

Первая микроволновая печка была изобретена еще во времена правления Гитлера. Она носила название «Radiomissor» и предназначалась для мгновенного приготовления пищи. Сэкономленное таким образом время гитлеровцы планировали тратить на завоевание мира и порабощение других народов.

Свое изобретение ученые фашистского Рейха всесторонне изучали, но довести исследования до логического конца так и не успели. Гитлер проиграл войну. Это событие позволило советским ученым умам продолжить исследования. После войны все разработки фашистов попали в руки победившей армии.

Советский Союз с большим интересом занялся изучением незнакомого объекта, в результате чего и появился запрет на применение микроволновок. Точно такие же исследования проводились в США и европейских странах, но в этом случае экономическая выгода уверенно взяла верх. Невзирая на полученные результаты исследований, микроволновые печи до сих пор продаются сотнями тысяч чуть ли не ежедневно.

Что плохого в микроволновке?

Главным камнем преткновения стало СВЧ-излучение. Советские ученые выяснили, что оно приводит к распаду молекулярной структуры продуктов. Главные «убойные» свойства описываемых бытовых приборов заключаются в следующем:

микроволновки разрушают хрупкие молекулы важнейших макро-, микроэлементов и витаминов, полностью лишая пищу какой бы то ни было ценности;

приводят к малокровию и закупорке сосудов у людей, поскольку вызывают рост белых кровяных телец и образование «плохого» холестерина;

образуют канцерогенные вещества даже в таких безобидных продуктах, как молоко и гречневая каша.

Волны в приборе движутся со скоростью света (300 тысяч км в секунду). Молекулярные структуры, попадая под такой жестокий «обстрел», серьезно деформируются. Регулярное употребление приготовленной таким образом пищи быстро запускает процесс образования злокачественной опухоли.

Исследования за границей

В 90-х годах микроволновые печи на постсоветском пространстве были разрешены. Как раз в это время за границей появились первые публикации об их вреде. В 1992 году в США было издано сравнительное исследование на эту тему. Приблизительно в то же время в одной из крупнейших компаний Швейцарии завершились масштабные исследования микроволновых печей и их вреда.

Ученые опытным путем доказали, что нагревание пищи в микроволновке уничтожает 97% ее ценности. У членов подопытной группы, употреблявшей такие продукты питания, со временем был обнаружен рак органов пищеварительной и выделительной систем.

Швейцарец Ханс Ульрих Хертел — один из проводивших это исследование ученых — был уволен из компании за то, что в 1991 году опубликовал результаты своей работы. Статья увидела свет в 19-ном номере журнала «Франц Вербер». Подобные публикации появляются до сих пор, но это не особо влияет на рост продаж микроволновых печей во всем мире.

источник