Архив за месяц: Июнь 2017

Каким представляли себе жизнь в следующем по счету тысячелетии люди XX века?

К чему необходимо было готовиться жителям планеты Земля, чтобы выжить в коллапсе страстей и болезней? На эти вопросы пытаются найти ответы не только учёные, но и фантасты. В этом обзоре фильмы, которые расказывают о далёком будущем. Но на самом деле многие из этих прогнозов уже сбылись.

H]1. «Армагеддон»

Кадр из фильма «Армагеддон»./ Фото: kafaizni.org

режиссер М. Бэй, 1998 год

После того, как Нью-Йорк был разрушен сотнями мелких метеоритов, NASA обнаруживает астероид, стремительно приближающийся к Земле. Жителям планеты грозит уничтожение через 18 дней. Ученые предлагают взорвать астероид боеголовкой изнутри. Это в состоянии сделать только опытный нефтяной бурильщик со своей бригадой. Команду отправляют в космос для уничтожения астероида.

2. «Космическая одиссея 2010»

Кадр из фильма «Космическая одиссея 2010»./ Фото: vao.northsport.ru

режиссер П. Хаймс, 1984 год

События ленты разворачиваются в 2010 году на Юпитере. Космический корабль «Дискавери 1» не вернулся на Землю после первого полета на Юпитер. США и СССР объединяют усилия и отправляют интернациональный экипаж в космос, чтобы выяснить причину провала первой миссии. В дополнение к изучению Юпитера и «Дискавери», советский экипаж должен решить загадку Монолита. Это огромный инопланетный артефакт, который может изменить будущее человечества навсегда.

3. «Контакт»

Кадр из фильма «Контакт»./ Фото: kinomasters.ru

режиссер Фил Мора, 1989 год

Автору удалось воссоздать подробности сенсационной истории, произошедшей с писателем У. Стрибером в 1985 году. Автор фантастических рассказов страдает от ночных видений с участием инопланетных пришельцев. После нескольких гипнотических сеансов врач подтверждает инопланетный контакт. Писатель хочет разобраться в их реальности. Он отправляется на место ночных видений и здесь выясняется, что фантаст был в контакте с внеземным разумом всю жизнь. Эту способность он унаследовал от отца и теперь должен передать ее своему сыну.

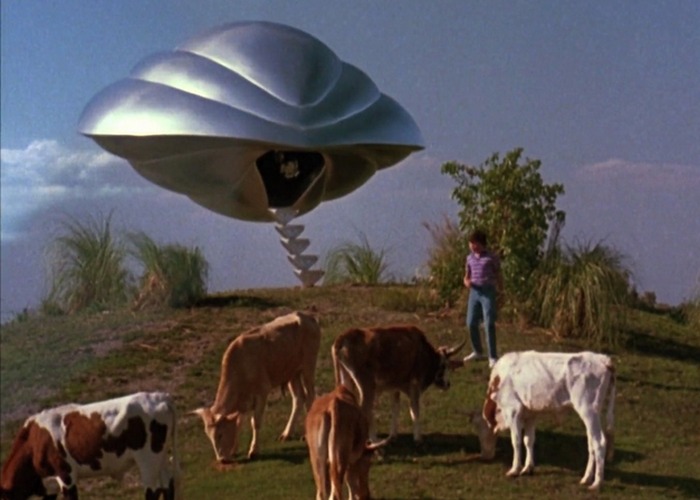

4. «Полет навигатора»

Кадр из фильма «Полет навигатора»./ Фото: kafaizni.org

режиссер Р. Клайзер, 1986 год

Подросток 12 лет теряет сознание неподалеку от своего дома в 1978 году, а приходит в себя, когда на дворе 1986. При этом мальчик ничуть не изменился, хотя с момента его исчезновения прошло 8 лет. Сотрудники НАСА надеются сканировать его мозг и узнать секреты Вселенной. Но подросток удачно скрывается, находит инопланетный корабль, чтобы повторить шаги своих инопланетных похитителей и вернуться в 1978 году.

5. «Бегущий человек»

Кадр из фильма «Бегущий человек»./ Фото: kinomasters.ru

режиссер П. Майкл Глейзер, 1987 год

Автор показал страну в 2017 году. США стали милитаризированным полицейским государством. Здесь подвергается цензуре абсолютно все. Правительство увлекает телезрителей несколькими игровыми шоу. В них осужденные преступники борются за свою жизнь. Самым популярным становится шоу «Бегущий человек». Представление устроено так, что после него никому не удается выжить. Участником шоу становится осужденный полицейский.

6. «Корпорация Бессмертие»

Кадр из фильма «Корпорация Бессмертие»./ Фото: simkl.ru

режиссер Дж. Мерфи, 1992 год

Зрителели попадают в мрачное будущее 2009 года, где люди страдают от многочисленных недугов. Здоровье населения планеты утрачено в результате потребления наркотиков и из-за нечистот окружающей среды. Чтобы избавить очень богатых людей от смерти, здесь придумали машину времени, вырывающую здоровых людей из прошлого за секунды до гибели. В их тела имплантируют старческие души богачей. Так и случилось с гонщиком Формулы 1, который оказывается в момент аварии в 21 веке.

7. «Америка-3000»

Кадр из фильма «Америка-3000»./ Фото: pixelrz.com

режиссер Д. Энгельбах, 1986 год

Колорадо живет в 3000 году на руинах цивилизации, разрушенной атомным оружием. В каменном веке третьего тысячелетия человечество разделено на кланы и всем управляют женщины. Мужчинам отведена роль безмолвных рабов. Их делят на функциональные группы: рабочие, служащие и те, кто плодит потомство. Когда лидер правящего женского рода умирает, начинается борьба за власть. К этому времени набирает силу выделившейся из мужской особи воин, готовый повести за собой раскрепощенных мужчин.

8. «Пятый элемент»

Кадр из фильма «Пятый элемент»./ Фото: tramvision.ru

режиссер Л. Бессон, 1997 год

В двадцать третьем веке вселенной угрожает зло. Единственная надежда человечества — Пятый Элемент. Он периодически приходит на Землю, чтобы защитить все живое с помощью четырех стихий огня, воды, земли и воздуха. Зло всячески этому препятствует и разрушает Элемент. Но ученым удается создать совершенное существо ЛиЛу на основе уцелевших останков. Так начинается путешествие совершенства в мир людей для выполнения жизненно важной миссии.

9. «Двухсотлетний человек»

Кадр из фильма «Двухсотлетний человек»./ Фото: kinopoisk.ru

режиссер К. Коламбус , 1999 год

Лента посвящает зрителя в тайны из жизни домашнего робота будущего. Робот Эндрю запрограммирован на выполнение обычных задач для обслуживания семьи. Неожиданно искусственный интеллект начинает развиваться. Теперь он способен самостоятельно мыслить, чувствовать и даже пытается превратить себя в настоящего человека.

10. «Звездные врата»

Кадр из фильма «Звездные врата»./ Фото: pixelrz.com

режиссер Р. Эммерих, 1994 год

Ученый египтолог доставлен на подземную военную базу, где ему предстоит расшифровать символы на древнем сооружении. В ходе исследований молодому человеку удается открыть чужеродное устройство, известное как Звездные Врата. Отсюда начинается путешествие землян на неизвестную планету. Планета управляется существом, называющим себя египетским богом солнца Ра.

Источник:

Со времен фильма «Бриллиантовая рука»

минуло уже много лет. Прошли и времена «челноков» с баулами товаров. Но наши «русо туристо» по-прежнему узнаваемы во всех странах. И дело даже не в цвете кожи, волос и глаз и не в русском языке — наших людей узнают по множеству других признаков.

Не одежда красит человека

Русский человек не привык к небрежности в одежде. Поэтому даже джинсы, бермуды и футболки должны быть тщательно выглажены, а обувь — начищена. Хотя некоторые иностранцы отмечают, что молодежь стала одеваться более демократично. Большинство отдает предпочтение стилю casual, то есть повседневному.

В то же время даже casual у наших людей не практичный, а демонстративный. Неудобные, но остромодные вещи сразу выдают русских туристов. Это могут быть узкие джинсы или обтягивающая юбка, глубокое декольте, высокая платформа или каблуки, босоножки или вьетнамки, украшенные стразами.

Блеск и нищета

Выезд за границу до сих пор считается для многих русских праздником. В отличие от европейцев, которые привыкли одеваться максимально комфортно, наши соотечественники и соотечественницы, отправляясь в турне, наряжаются, как на торжество. Старшее поколение украшает себя драгоценностями, и даже мужчины не расстаются с золотыми цепочками, перстнями, часами. Женщины надевают самые дорогие платья, мужчины выглядят более официально.

В этом, кстати, наши люди похожи на жителей Ближнего Востока. По распределению мировых продаж одежды, обуви и аксессуаров категории «люкс» можно сделать соответствующие выводы: треть продукции отправляется в Россию, треть – в Арабские Эмираты и всего лишь порядка 20% – в Китай, хотя его население — это почти пятая часть населения всего мира.

Я милого узнаю по походке

Попав за границу, русский человек оказывается в малознакомой среде с иными нравами и обычаями. Соотечественники, давно живущие за рубежом, отмечают, что русские люди скованы в движениях, находятся в постоянном напряжении, как будто готовятся к нападению. Они плотно прижимают к телу сумки и фотоаппараты. При этом техника и аксессуары, как правило, известных брендов.

Кстати, ограбить русского намного проще, чем жителя Европы, поскольку последние предпочитают рассчитываться банковскими карточками или выписывают чеки, тогда как наши соотечественники чаще всего носят всю наличность с собой. Толстые «лопатники» — прекрасная приманка для воров. Сумки-кенгуру по-прежнему в моде у настороженных русских туристов.

И снова о внешности

Если говорить о европейцах, то для них, несмотря на довольно пренебрежительное отношение к одежде, характерна забота о зубах, волосах и коже. Это вполне логично: одежда стоит намного меньше, чем походы к стоматологу. Испорченный костюм можно выкинуть и купить новый, а вот с волосами этого не проделаешь. Здоровье вообще стало культом в странах Европы в последние десятилетия.

Многие наши женщины стремятся быть похожими на звезд мирового кинематографа и на светских львиц. Обильный макияж, силикон в губах и груди, длинные накладные ресницы и волосы, тщательная укладка, зафиксированная лаком, – все это довольно характерно для туристок из России.

Однако русские люди достаточно легко адаптируются ко всему новому и очень быстро перенимают нравы и обычаи других народов. И уже через пару лет их жизни в чужой стране отличия сглаживаются, а со временем и вовсе исчезают.

источник

Этому революционеру-провокатору на протяжении 5 лет удавалось морочить голову как однопартийцам-эсерам, так и царской охранке – Азеф был настолько хитер и ловок, что сумел запудрить мозги и тем, и другим.

Эсеры не могли заподозрить в лидере своей боевой организации предателя, поскольку Евно Азеф имел прямое отношение к подготовке и проведению самых серьезных терактов. В свою очередь, Департамент полиции, где он был на зарплате, считал своего «засланца» весьма ценным осведомителем.

Как по маслу

Будущий провокатор родился в бедной многодетной семье. В конце XIX века в России сам воздух был напоен революционными идеями. Глотнул его и юный Азеф – он еще до окончания гимназии посещал революционные кружки, организованные еврейской молодежью. Именно тогда на него обратила внимание полиция.

Существует, по меньшей мере, две версии, на какие средства Евно Азеф сбежал в Германию, скрываясь от охранки. Согласно одной из них, 23-летний плут украл 800 рублей, по другой, – стащил у какого-то купца масло и продал его, а деньгами, как сейчас пишут в полицейских протоколах, «распорядился по собственному усмотрению». Для знатока биографии Азефа обе гипотезы выглядят одинаково правдоподобно – жулик он был первостатейный.

Согласно документам Департамента полиции царской России, сексотом Евно Азеф стал сразу же по приезде в немецкий Карлсруэ, где он стал учиться на инженера-механика – письменно обратился к руководству российской охранки, выразив желание «стучать» на русских революционеров, студентов местного политехнического института. Переписку с Департаментом в 1909 году, спустя год после разоблачения Азефа обнародовал в своей речи в Государственной Думе П. А. Столыпин (по злой иронии судьбы, Петра Аркадиевича спустя 2 года убьет террорист-революционер).

Двойной агент

Историки до сих пор ломают копья в спорах: как это удавалось Азефу так долго и успешно работать на два фронта и что же им на самом деле двигало.

Если внимательно изучить биографии этого террориста-прово катора (тем более, что значительная ее часть была задокументирован а и впоследствии обнародована), станет ясно: Азеф – одновременно умный, хитрый и жадный авантюрист. Балансирование на гране провала (как с той, так и с другой стороны), доставляло ему явное удовольствие.

Став своим в союзе социалистов-рево люционеров (эсеров), Азеф за 3 года пребывания в нем настолько завоевал доверие соратников, что после ареста лидера Боевой организации эсеров Г. А. Гершуни возглавил этот отряд боевиков. Эсеры на тот момент уже достаточно заявили о себе – террорист их Боевой организации застрелил тогдашнего главу российского МВД Сипягина, другой боевик ранил харьковского губернатора Оболенского. За несколько дней до ареста Гершуни был застрелен губернатор Уфы Богданович.

Азеф активно включился в работу по укреплению Боевой организации – наладил в ней жесткую дисциплину, упростил систему подчинения боевиков партийному центру. Он одновременно отстаивал политику проведения террора и осуществлял «политику сдерживания» – именно Азеф помешал успешной реализации убийства министра внутренних дел Дурново и покушения на царя Николая II. Агенту охранки, работавшему под полицейским псевдонимом «Раскин», на тот момент за осведомительство платили уже тысячу рублей (больше миллиона нынешними деньгами).

Парадокс, непонятный ни «нашим», ни «вашим»

Азефа несколько лет не могли раскусить собратья по партии, хотя он сдал полиции практически весь первый состав ее Центрального Комитета плюс около десятка боевиков в самом начале своей партийной «карьеры». Но вместе с тем и организовал порядка тридцати терактов, жертвами которых стали московский генерал-губернат ор великий князь Сергей Александрович и градоначальник северной столицы фон Лауниц, главный военный прокурор Павлов… Да что говорить, если и к убийству эсерами глав МВД, своего непосредственног о начальника В. К. Плеве, Азеф тоже имел прямое отношение!

Провокатор вел хитрую игру: часть терактов он готовил втайне от своих полицейских «шефов», исправно получая от них солидную зарплату. Не раз подозреваемый соратниками в двойной игре, Азеф всегда имел козыри для защиты: никто из первых лиц партии эсеров не мог соперничать с ним в количестве наиболее резонансных терактов – подобные аргументы были обезоруживающими.

Кто его разоблачил

В 1908 году Азеф сдал полиции один из так называемых «летучих отрядов» эсеров, в результате чего семерых его боевиков, в большинстве своем женщин, по приговору суда повесили. Эта история потом стала основой сюжета известного произведения Леонида Андреева «Рассказ о семи повешенных».

В том же году к публицисту В. Л. Бурцеву поступила информация о том, что Азеф провокатор. Эсеры Бурцеву не поверили, но Владимир Львович заручился доказательствами от авторитетнейшего информатора – бывшего начальника Департамента полиции А. А. Лопухина. Алексей Александрович еще до истории с эсерами впал в немилость при дворе, как официально считалось, из-за либерализма по отношению к революционерам. Его потом, когда отставник помог разоблачить Азефа, даже судили за госизмену и сослали в Сибирь.

Последние годы провокатора

Азеф и на этот раз, как сказочный Колобок, ушел от всех и скрылся от приговоривших его к смерти эсеров заграницей. После начала Первой мировой жил в Германии, бедствовал, пытался заняться мелким бизнесом. Но был арестован немцами… как бывший агент русской царской охранки. Чуть больше двух лет отсидел в берлинской тюрьме Моабит. В конце 1917 года Азефа выпустили, но на воле он не прожил и полугода – в заключении этот великий мистификатор заболел, а освободишись, хворь побороть так и не смог – умер от почечной недостаточности.

Похоронен Азеф в Берлине на Вильмерсдорфском кладбище, на его могиле выбили только номер 446. Говорят, это захоронение сохранилось до наших дней.

источник

С появлением дронов появился и новый жанр фотографии. Теперь привычные, казалось бы, объекты можно увидеть с совершенно неожиданного ракурса. Аэрография стала особым жанром — сложно найти человека, который бы не замирал, разглядывая подобные фотографии. Ведь это уникальная возможность увидеть мир с высоты птичьего полёта.

1. Завораживающий 105-метровый водопад Тамул в Сан-Луис-Потоси (Мексика)

2. Фейерверк на стадионе в честь 100-летия футбольной команды «Левски» в Софии (Болгария)

3. Ночной город Пловдив (Болгария)

4. Волны вокруг небольшого маяка, расположенного возле города Ахтопол (Болгария)

5. Прыжок мужчины в воду, город Масатлан штата Синалоа (Мексика)

6. Орел, пролетающий над Национальным парком Бали Барат (Индонезия)

7. Солнце над приморским городом в Коринфском заливе (Греция)

8. Рождественская вечеринка, город Бангалор (Индия)

9. Железнодорожный мост, округ Серанг провинции Бантен (Индонезия)

10. Зимний парк в Рождество, штат Колорадо (США)

11. Зимнее поле, засеянное горчицей (Бангладеш)

12. Дружеские гонки на яхтах в водах Тихого океана (Французская Полинезия)

13. Под мостом, стоящим над рекой Парана (Бразилия)

14. Пятикупольный кафедральный собор Сен-Фрон в городе Перигё (Франция)

15. Храм, посвященный морскому богу Посейдону на мысе Сунион, Афины (Греция)

16. Летняя буря над городом Дакка (Бангладеш)

17. Шпиль церкви Сен-Назер, город Санари-сюр-Мер (Франция)

18. Роскошное лето над островом Наксос – самым крупным из Кикладского архипелага (Греция)

19. Семья аистов в гнезде, свитом на электрических проводах (Польша)

20. Девушка на пляже Фигейра в окружении рыб, штат Мату-Гросу-ду-Сул (Бразилия)

Источник:

Вакуумная, или термобарическая бомба по своей мощности практически не уступает ядерным боеприпасам.

Но в отличие от последних, ее применение не грозит радиацией и глобальной экологической катастрофой.

Угольная пыль

Первое испытание вакуумного заряда было проведено в 1943 году группой немецких химиков во главе с Марио Зиппермауер (Mario Zippermayr). Принцип действия устройства подсказали аварии на мукомольных производствах и в шахтах, где часто случаются объемные взрывы. Именно поэтому в качестве взрывчатого вещества использовали обыкновенную угольную пыль. Дело в том, что к этому времени у фашистской Германия уже наблюдался серьезный дефицит ВВ, прежде всего тротила. Однако довести до реального производства эту идею не удалось.

Вообще-то термин «вакуумная бомба» с технической точки зрения не является корректным. В действительности – это классическое термобарическое оружие, в котором огонь распространяется под большим давлением. Как и большинство взрывчаток, оно представляет собой топливно-окислительной премикс. Разница в том, что в первом случае взрыв идет от точечного источника, а во втором – фронт пламени охватывает значительный объем. Все это сопровождается мощной ударной волной. Например, когда 11 декабря 2005 года в пустом хранилище нефтяного терминала в Хартфордшире (Англия) произошел объемный взрыв, то в 150 км от эпицентра люди просыпались от того, что в окнах дребезжали стекла.

Вьетнамский опыт

Впервые термобарическое оружие применили во Вьетнаме для расчистки джунглей, прежде всего, для вертолетных площадок. Эффект был ошеломляющий. Достаточно было сбросить три-четыре таких взрывчатых устройства объемного действия, и вертолет «Ирокез» мог приземлиться в самых неожиданных для партизан местах.

По сути, это были 50-ти литровые баллоны высокого давления, с тормозным парашютом, который раскрывался на тридцатиметровой высоте. Примерно в пяти метрах от земли пиропатрон разрушал оболочку, и под давлением образовывалось газовое облако, которое и взрывалось. При этом, используемые в топливовоздушных бомбах вещества и смеси не являлись чем-то особенными. Это были обычный метан, пропан, ацетилен, окиси этилена и пропилена.

Вскоре опытным путем выяснилось, что термобарическое оружие обладает огромной разрушительной силой в ограниченных пространствах, например в туннелях, в пещерах, и в бункерах, но не пригодно в ветреную погоду, под водой и на большой высоте. Были попытки использования во вьетнамской войне термобарических снарядов большого калибра, однако они оказались не эффективными.

Термобарическая смерть

1 февраля 2000 года сразу же после очередного испытания термобарической бомбы Хьюман Райтс Вотч, эксперт ЦРУ, охарактеризовал ее действие следующим образом: «Направленность объемного взрыва является уникальной и крайне опасной для жизни. Сначала на людей, оказавших в зоне поражения, действует высокое давление горящей смеси, а затем – разрежение, фактически вакуум, разрывающий легкие. Все это сопровождается тяжелыми ожогами, в том числе и внутренними, так как многие успевают вдохнуть топливно-окислительный премикс».

Однако, с легкой руки журналистов, это оружие назвали вакуумной бомбой. Интересно, что в 90-х годах прошлого века некоторые эксперты считали, что люди, погибшие от «вакуумной бомбы», будто оказывались в космосе. Мол, в результате взрыва мгновенно выгорал кислород, и на какое-то время образовывался абсолютный вакуум. Так, военный эксперт Терри Гардер из журнала Джейн, сообщил о применении российскими войсками «вакуумной бомбы» против чеченских боевиков в районе села Семашко. В его докладе сказано, что убитые не имели внешних повреждений, и погибли от разрыва легких.

Вторая после атомной бомбы

Уже через семь лет, 11 сентября 2007 года, о термобарической бомбе заговорили, как о самом мощном неядерном оружии. «Результаты испытаний созданного авиационного боеприпаса показали, что он по своей эффективности и возможностям соизмерим с ядерным боеприпасом», — сказал бывший начальник ГОУ, генерал-полковник Александр Рукшин. Речь шла о самом разрушительном в мире инновационном термобарическом оружии.

Новый русский авиационный боеприпас оказалась в четыре раза мощнее самой большой американской вакуумной бомбы. Эксперты Пентагона сразу же заявили, что российские данные преувеличены, по крайне мере, вдвое. А пресс-секретарь президента США Джорджа Буша Дана Перино на брифинге18 сентября 2007 года на язвительный вопрос, чем американцы ответят на русский выпад, сказала, что впервые слышит об этом.

Между тем Джон Пайк из аналитического центра GlobalSecurity, согласен с заявленной мощностью, о которой говорил Александр Рукшин. Он писал: «Русские военные и ученые были пионерами в разработке и использовании термобарических оружий. Это новая история вооружений». Если ядерное оружие является априори сдерживающим фактором из-за возможности радиоактивного заражения, то сверхмощные термобарические бомбы, по его словам, наверняка, будут применяться «горячими головами» генералов разных стран.

Негуманный убийца

В 1976 года ООН принял резолюцию, в которой оружие объемного действия назвал «негуманным средством ведения войны, вызывающим чрезмерные страдания людей». Однако этот документ не является обязательным и прямо не запрещает использования термобарических бомб. Именно поэтому время от времени в СМИ появляется сообщения о «вакуумных бомбежках». Так 6 августа 1982 года израильский самолет атаковал термобарическим боеприпасом американского производства ливийские войска. А совсем недавно издание «Телеграф» сообщило об использовании сирийскими военными топливовоздушной фугасной бомбы в городе Ракка, в результате чего погибло 14 человек. И хотя, эта атака была произведена не химическим оружием, международное сообщество требует запрета использования термобарического оружия в городах.

источник

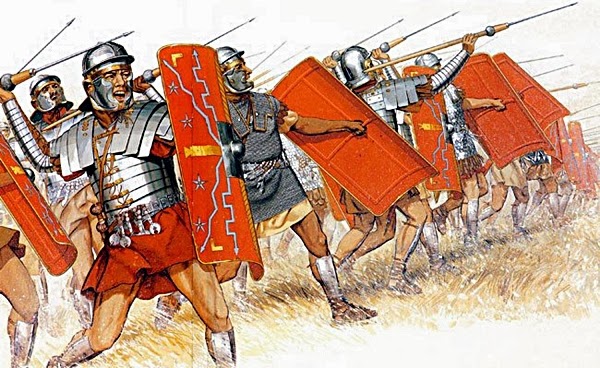

Римлян сложно назвать первопроходцами в военном деле, но постоянно заимствуя чужой опыт, они до совершенства довели организацию армии и систему вооружения. Мы расскажем об их военных инновациях.

«Ворон»

Как выглядел морской бой в античности точно никто уже, наверное, не узнает. Есть два предположения о технике морского боя. Первый способ — это таран, когда корабль наносил удар мощным медным бивнем в борт вражеского судна. Второй способ боя был гораздо сложнее — необходимо было выйти с вражеским кораблем на встречные курсы.

Затем по команде кормчего гребцы дружно втягивали весла внутрь судна и корабль, проходя вдоль борта, ломал весла противника, лишая его дальнейшей возможности маневрировать. Это требовало хорошей дисциплины и слаженных действий гребцов. Неискушенным в морском деле римлянам было сложно тягаться с карфагенянами в морском бою во время Первой пунической войны. Нужно было оригинальное и необычное решение, римляне его нашли, решив в борьбе на море использовать прекрасную подготовку своей пехоты и идти на абордаж. Для этого на носу корабля крепился «ворон» — абордажный мостик, который при сближении судов падал на палубу вражеского корабля намертво скрепляя оба судна., а легионеры перебегая по «ворону» добывали победу в рукопашном бою. Сам мостик оснащался поручнями и был обычно длинной в 8 -11 метров, а шириной более метра. Так, благодаря «ворону», римляне в 260 году до новой эры одержали победу в морском сражении при Миллах.

Пилум

Пилум — это копье для метания, которое римляне в III веке до нашей эры заимствовали у этрусков или галлов. При сближении легионеры метали пилумы, которые за счет массивного наконечника могли пробить даже тяжелый доспех.

Нередко легионеры имели два пилума. Легкий они метали с дистанции в 20 — 30 метров, а тяжелый на предельно короткой дистанции. Нередко, попадая в щит, пилум застревал, заставляя противника отбрасывать щит и сражаться незащищенным. Интересен эпизод Фарсальской битвы, когда Цезарь приказал бросать пилумы в лица всадникам кавалерии Помпея, в составе которой была римская аристократия — молодые люди боявшиеся, пожалуй, лишь одного — остаться покалеченными. В результате кавалерия Помпея замешкалась, всадники стали закрываться щитами и атака сорвалась, а пехота Цезаря, обойдя левый фланг противника опрокинула армию противника в реку.

Укрепленный лагерь

В походе римская армия, даже если остановка занимала лишь одну ночь, всегда возводила укрепленный лагерь, препятствовавший внезапному нападению противника. Перед движущимися колоннами войск высылалась специальная разведка, которая выбирала место и проводила разметку будущего лагеря.

Часто лагерь строился в виде прямоугольника с соотношением сторон 3:2. При наличии времени, вал и ров усиливались палисадом и в редких случаях каменной стеной. Передняя сторона включала «преторские ворота» и всегда была обращена в сторону врага. От преторских ворот насквозь через весь лагерь шла преторская улица. Перпендикулярно ей шли первая и пятая улицы, которые делили лагерь на три части. В центре лагеря располагалась палатка консула и офицерского корпуса. Вдоль улиц в четком порядке устанавливались палатки легионеров. Между рядами палаток размещались вьючные животные и обоз. Союзники помещались между палатками легионеров и внешней стеной лагеря. Обычно лагерь возводился в течение 3-4 часов. Если лагерь строился для стоянки на длительный срок палатки заменялись специально возводимыми казармами.

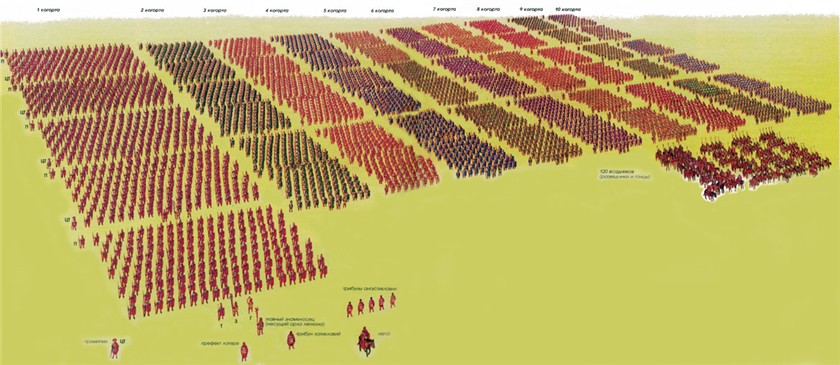

Манипулярная система

Построение римского легиона в бою имело свои особенности. Обычно римляне строились в три линии по 10 манипул в шахматном порядке. Войны первой линии начинали бой, затем отходили в промежутки второй линии и совместным ударом опрокидывали врага. Если это не удавалось сделать, в бой вступала третья линия, обычно выполнявшая роль резерва, куда входили наиболее подготовленные тяжеловооруженные войны. Подобная система была достаточно мобильна и подвижна, что во многом способствовало победе над мощной, но малоподвижной македонской фалангой и слабоорганизованными армиями Востока.

Лимес

Это термин характеризует систему укреплений и коммуникаций на границе Римской империи, призванной защитить ее от вторжения варваров. Укрепления включали ряд укрепленных лагерей, соединенных дорогами, что позволяло быстро сосредотачивать значительные силы на возможных направлениях прорыва противника. На некоторых участках граница укреплялась рвом и валом с частоколом, а иногда и каменными стенами. Линия сплошных укреплений могла достигать нескольких десятков километров. С первой половины II века Рим прекратил расширение своих границ, что позволяло оставлять воинские части на постоянных местах дислокации, а необходимость их переброски от одной границы империи к другой уже отпала.

Полицейские войска

Впервые в истории не только Рима, но и вообще истории античных государств Октавианом Августом были созданы полицейские войска. Всего они насчитывали 7 когорт (около 7 тыс. чел). Кроме того, существовали еще 4 когорты, подчиненные непосредственно префекту города. Они были расквартированы непосредственно в Риме и в их задачи входило поддержание порядка в ночное время на улицах города, так как огромный Рим был далеко не безопасен и как говорила римская пословица: «Хочешь убить человека — позови его в Рим». Второй задачей этих частей была борьба с городскими пожарами, которые в условиях плотной застройки представляли так же громадную опасность.

источник

Колониальная эпоха отошла в прошлое, но не все территории, которые раньше были колониями, получили независимость. Некоторые из них входят в состав метрополий на правах автономий, а другие скоро могут стать самостоятельными государствами.

Австралия (761 км²)

Заморские владения Австралии — это несколько групп островов, расположенных в акваториях Тихого и Индийского океанов. Все эти земли имеют статус внешних территорий Австралии, которые согласно Конституции напрямую подчиняются правительству и парламенту Австралийского союза.

Часть островов необитаема. Но если остров Херд и острова Макдональд не заселены в силу того, что находятся в холодных южных водах Индийского океана, то территория островов Ашмор и Картье является национальным заповедником. Интересную судьбу имеет остров Норфолк. Долгое время он являлся колонией для преступников, а сегодня он один из туристических центров Австралии.

Нидерланды (993 км²)

Ряд островов Карибского моря, находящихся в различной степени подчинения от Нидерландов, – все что осталось от ее обширных колоний. Острова Бонейр, Саба и Синт-Эстатиус еще являются частью нидерландских провинций, а Аруба, Кюрасао и южная часть острова Синт-Мартен уже получили статус самоуправляемых государственных образований.

Некоторые острова настолько малы, что это создает проблемы для организации инфраструктуры. Так площадь острова Саба – по сути вершины потухшего вулкана – не превышает 13 км². Находящийся здесь международный аэропорт Хуанчо-Ираускин имеет самую короткую среди других аэропортов взлетно-посадочную полосу – 400 метров и входит в десятку самых опасных аэропортов мира.

Португалия (3107 км²)

Азорские острова и остров Мадейра это автономные регионы Португалии, расположенные в восточной части Атлантического океана и образующие Португальскую Республику. Они были первыми территориями заморской экспансии Португалии, а к концу XX века – остались последними.

Континентальная принадлежность Азорских островов и Мадейры является предметом дискуссий, так как они примерно в равной степени удалены от Европы и Африки. Но Мадейру условно относят к Африканскому континенту, а Азорский архипелаг к Европейскому. Тем не менее, эти автономные регионы входят в Европейский союз в качестве особых отдаленных территорий Португалии.

Испания (7477 км²)

Заморские владения Испании, как и у Португалии сосредоточены относительно недалеко от ее берегов. Канарские острова являются автономным сообществом Испании. Архипелаг состоит из 7 больших обитаемых островов и нескольких малых. Интересно, что у Канарских островов две столицы – Санта-Крус-де-Тенерифе и Лас-Пальмас-де Гран-Канария.

Последние десятилетия Канарские острова — головная боль испанских властей. Находясь рядом с западным побережьем Африки они превратились в транзитный пункт нелегальной иммиграции для желающих перебраться как в саму Испанию, так и в другие станы Евросоюза.

Две другие внешние территории Испании по статусу являются полуанклавами и представляют собой города на территории Марокко. Это Мелилья и Сеута. Последняя от Марокко отделена пограничной стеной.

Великобритания (18 131 км²)

Британия как самая крупная в прошлом колониальная держава понесла и наиболее ощутимые потери. Теперь осколки бывших британских колоний принято называть «Британскими зависимыми территориями». Все эти земли находятся под суверенитетом Великобритании, но не являются частью Соединенного Королевства.

Как и прежде, главой заморских владений Великобритании является британский монарх (сейчас королева Елизавета II), но фактически территориями управляет губернатор, назначаемый королевой и отвечающий за связь в правительством Великобритании.

На сегодняшний день Британские зависимые территории находятся абсолютно во всех регионах планеты, однако некоторые из них оспариваются другими государствами. Одна из таких проблемных точек – Фолклендские острова. На них уже долгое время претендует Аргентина, считая их частью провинции Огненная Земля.

Китай (36 178 км²)

У Китая с единственной заморской территорией – Тайванем давно складываются сложные взаимоотношения. Тайвань имеет двоякий статус: с одной стороны это частично признанное государство, с 1911 года именуемое Китайской Республикой, а с другой – административная единица КНР.

Вплоть до 1970-х годов под контролем Тайваня была значительная часть материкового Китая, но сегодня – это только ряд близлежащих островов. Интересно, что согласно Конституции Тайвань не отказывался от прав на материковый Китай, однако последнее время заявляет о них все менее активно.

США (58 997 км²)

Значительная по площади часть заморских территорий США приходится на Гавайские острова, которые с 1959 года являются 50-м штатом страны. Гавайских архипелаг – важнейший транспортный узел северной части Тихого океана, неслучайно, в конце XIX века он стал яблоком раздора между Испанией и США.

Другие островные владения США имеют статус «неинкорпорированных организованных территорий». К ним относится Пуэрто-Рико. Такой статус означает, что данная территория находится под управлением США, но не является неотъемлемой частью страны. Связь с США определяется лишь наличием общего гражданства, валюты и обороны.

Норвегия (61 604 км²)

Архипелаг Шпицберген это основная часть заморских территорий Норвегии и самая северная часть Королевства. Согласно особому статусу архипелага хозяйственную деятельность помимо Норвегии здесь может осуществлять и Россия у которой на острове Западный Шпицберген есть свой населенный пункт – Баренцбург.

Несмотря на суровый климат, на архипелаге проживает около 2600 человек. Шпицберген не входит ни в Шенгенскую, ни в Европейскую экономическую зону, а является безвизовой свободной экономической зоной.

Франция (127 655 км²)

За исключением континентальной Гвианы, расположившейся в Южной Америке, остальные заморские территории Франции – острова, которые разбросаны по всей планете. Согласно статусу, они разбиты на три категории: заморский департамент, заморское сообщество и заморское административно-территориальное образование с особым статусом.

Многие заморские владения Франции оспариваются государствами-соседями. Так, Мадагаскар предъявляет претензии на некоторые из Островов Эпарсе, Суринам претендует на Гвиану, а Республика Вануату оспаривает острова Мэттью и Хантер, расположенные в Новой Каледонии.

Дания (2 132 195 км²)

Заморские владения Дании практически в 50 раз превосходят по площади само Королевство. Все дело в Гренландии – площадь крупнейшего на Земле острова превышает 2 млн. км². Гренландия имеет статус автономной единицы Дании.

Несмотря на мало подходящие условия для жизни, на острове, тем не менее, проживает почти 58 тыс. человек, хотя практически все население сконцентрировано на юго-западном побережье, где находятся все крупные города.

Кроме Гренландии, Дания владеет Фарерскими островами. Они хоть и входят в состав Королевства Дании, но свои государственные вопросы решают самостоятельно.

Быть разоблаченным – для разведчика это самый драматичный итог его работы. Но разоблачение еще не означает полного провала. Советские агенты-нелегалы находили возможности достойно выйти из, казалось бы, тупиковой ситуации.

Трудности профессии

Разведка не только опасная, но еще и неблагодарная работа. Знаменитыми на весь мир становятся только те агенты, деятельность которых была раскрыта. Разведчики-нелегалы, сумевшие безукоризненно выполнить свою работу, канули в Лету. Их имена мы, скорее всего, не узнаем никогда. Такие разведчики, если и делятся воспоминаниями, то исключительно с разрешения начальства — все в рамках жесткой конспирации.

Подготовка разведчика-нелегала дорого обходилась советской казне – в среднем в 3-5 миллионов рублей. Она включала в себя обучение иностранным языкам, психологическим навыкам, технике единоборств и многим другим тонкостям этого нелегкого ремесла.

Особое значение в ГРУ (Главном разведывательном управлении СССР) придавалось работе над легендой прикрытия нелегала. Прошедший подготовку агент должен был убедительно сыграть роль человека, которого в природе либо вообще не существовало, либо не существует на данный момент.

Легенда, как говорят разведчики, не должна была быть похожей на китайскую корзинку: дернешь за один прут – развалится вся конструкция. Если, к примеру, в доме человека, за которого выдает себя нелегал, была кошка, то он не только должен был знать ее кличку, масть, но и повадки.

Михаил Крыжановский, бывший сотрудник разведки КГБ, вспоминает о случае, когда супружеская пара в поезде, следовавшем между двумя европейскими столицами, пыталась его завербовать, выдав в качестве комплимента следующую фразу: «У вас очень точные политические прогнозы — вам бы в разведке работать». Крыжановский решил так: «Значит, мое поведение было ошибочным, слишком профессиональным, что не соответствовало моей легенде среднего бизнесмена».

Разведчик постоянно должен был помнить, что вся тяжесть провала всегда ложиться на его плечи. В лучшем случае его ждало выдворение из страны, в худшем – смертная казнь.

Избежать провала

Разоблачение – самый страшный итог работы любого разведчика. Чтобы его избежать существовал целый ряд инструкций, правил, предосторожностей. Основное правило – избегать всего, что могло бы привлечь внимание контрразведки. Это могли быть слишком высокие доходы агента, особенно из непонятных источников, и большая расточительность. Жизнь на широкую ногу для разведчика – табу!

К примеру, Гарри Хаутон, агент польской и советской разведок, помог разоблачить себя, тратя дополнительные средства, которые он получал за шпионаж, на операции с недвижимостью. А Оскар Вассел, бывший британский клерк, работавший на советскую разведку, транжирил деньги на дорогую одежду. Они оба расходовали больше, чем зарабатывали, и рано или поздно это должно было привлечь к ним внимание.

Помощник одного из опытнейших советских шпионов — полковника Рудольфа Абеля — страдал другой страстью – неумеренной тягой к спиртному. В конце концов он должен был проговориться – так и случилось.

Слабость к женскому полу также могла стоить разведчику карьеры. Инструкции четко гласили: агент не должен соблазняться ухаживаниями шикарных дам, подсаживающихся к нему в баре или появляющихся из стенных шкафов в гостиницах. Если шпион слишком увлекался красоткой, его вполне могли отозвать в Москву.

Кадровый разведчик в отличие от киногероя практически никогда не носит оружия, замаскированных устройств прослушки и видеосъемки, шифрованных сообщений, даже зашитых в подкладку брюк. В случае задержания все это приведет к разоблачению.

Советские нелегальные резидентуры отличались небольшими размерами, чтобы в случае провала минимизировать его последствия. Если резидентура разрасталась, ее делили надвое. Когда одну из частей накрывали, вторая должна была остаться незамеченной.

Под угрозой разоблачения

Допуская возможное разоблачение, агент, в первую очередь, должен позаботится о сохранности важных, в том числе и компрометирующих документов. Подбор тайника – дело сложное. Чаще всего его размещали под высоковольтной линией. Это была гарантия того, что там ничего не будут строить.

Если над агентом нависла угроза провала, то он должен обеспокоиться тем, как по возможности выйти сухим из воды. У шпиона, пойманного без компромата, еще оставалась надежда не быть разоблаченным.

В случае разоблачения резидента его замы по ранее проработанной схеме вводили план локализации провала. В первую очередь требовалось установить, кто из агентов еще находится под угрозой. При высокой опасности связи с агентурой временно обрывались, страну срочно покидали те, кто каким-либо образом был привязан к шпионскому скандалу. Иногда принимались более жесткие меры, вплоть до физического устранения уязвимого звена.

Золотое правило для каждого разведчика, за которым клацнули запоры тюремной камеры: «Признание облегчает совесть, непризнание облегчает срок». Список правил может быть продолжен: «Думай быстро, говори медленно», «Недоверие — мать безопасности», «Он слишком много болтал», «Разведчик заканчивается тогда, когда хватается за пистолет».

Важнейшее качество разведчика – умение владеть собой, даже в самых экстремальных ситуациях. В мае 1938 года работавший в Японии агент советской разведки Рихард Зорге разбился на мотоцикле. Разведчик невероятным усилием воли заставил себя не потерять сознание. Только после передачи вызванному на место аварии шифровальщику Максу Клаузену секретных бумаг он позволил себе «отключиться». Едва Клаузен успел изъять из дома Зорге компрометирующие документы, туда нагрянула полиция.

Если шпиона поймали с поличным, то и в этом случае не все потеряно. Негласное правило было таким: «Ни в чем не признавайся и все отрицай». «Вину не признал» — это ключевая фраза для любого суда, в том числе и для советского военного трибунала.

Писатель Виктор Суворов, служивший в военной разведке, так описывал шаблон поведения попавшегося на крючок агента: «Папку с секретными документами вы у меня из-за пазухи вытащили? Да это вы сами мне ее подсунули! Отпечатки моих пальцев на той папке нашли? Да вы же мою руку насильно к ней и приложили!»

«Главное на допросе — расслабиться и отстраниться от происходящего, словно тебя это не касается, словно ты — наблюдатель и все это видишь со стороны, – пишет Суворов. – В ответах — никаких эмоций и полная неопределенность: никаких категорических «да» или «нет». Вместо ответа разводи руками, пожимай плечами, изображай на лице недоумение, непонимание, раздумье. Но признаваться нельзя ни в чем!»

Выйти сухим из воды

Самый известный случай разоблачения советского резидента произошел 21 июня 1957 года, когда в результате предательства радиста нелегальной разведки Хяюхянена американские спецслужбы задержали агента ГРУ Вильяма Фишера. Несмотря на то что ФБР нагрянуло внезапно, Фишер сохранял удивительное самообладание.

Получив разрешение взять с собой принадлежности для рисования, резидент предварительно почистил свою палитру, причем листком бумаги, на котором содержалась еще не расшифрованная радиограмма. На глазах у американских спецслужб улики благополучно были смыты в унитаз.

На первый вопрос «Ваше имя?» разведчик без промедления ответил: «Абель Рудольф Иванович». Фишер назвал имя своего коллеги. В США, кроме него, Абеля никто не знал. В Москве решили, что арестованный разведчик вряд ли станет скрывать такую ерунду, как свое имя, а значит, он не «расколется». Фишера решили спасать. Однако только в 1962 году Вильям Фишер был возвращен на родину в результате обмена на пленного американского пилота Фрэнсиса Пауэрса.

По мнению генерала Юрия Дроздова, предательство — это явление, с которым в разведке очень сложно бороться. Он приводит пример супружеской пары разведчиков-нелегалов, которых условно называет Т. и Г. Безукоризненно работая в одной из стран, агенты обнаружили, что происходит какая-то утечка. Вскоре Г. заметил слежку. Т., которая должна была скоро родить, оперативно уничтожила улики и решила действовать.

Чтобы уйти через третью страну, она повезла заболевшего мужа якобы лечиться на юг, а там вместе с двумя детьми они пересекли границу другого государства. Попасть в СССР уже не составило больших трудов. Позднее вычислили и предателя. Им оказался двойной агент Олег Гордиевский, тайно работавший на британскую разведку.

С американским гражданином Гарри Голдом, который занимался промышленным шпионажем в пользу Москвы, советская разведка прекратила сотрудничество по собственной инициативе. Причина – нарушение агентом норм безопасности. И действительно, в 1946 году ФБР совместно с британскими спецслужбами установили за Голдом слежку.

В инструкции было прописано, что если агент почувствует опасность, то он должен стоять в определенном месте с курительной трубкой. Несколько раз Гарри Голд приходил в условленное место, закуривал трубку, но никто с ним в контакт так и не вступил.

источник

Монастыри в Греции всегда славились способностью постоять за себя. В истории страны они часто становились центрами сопротивления оккупантам. Вот и во Второй мировой войне монахи сыграли большую роль в освобождении.

Героический монастырь Превели

На Крите много монастырей, участвовавших в Движении сопротивления: и Капса, и Топлу, и другие, но Превели – самый известный. Крит, в силу своей отдаленности от материковой части страны, не принял участия в 1940-м году в греко-итальянской войне, там высадилась армия союзников.

Вместе с критскими военными, полицейскими и партизанами монахи некоторое время защищали остров от немцев в 1941-м. Они помогали снабжать армию, пока под нажимом немцев она не эвакуировалась на Ближний Восток.

Многие британские, новозеландские и австралийские солдаты остались на острове, не успев эвакуироваться. Монахи и жители близлежащих деревень их спрятали в надежных местах в горах. Тогда-то и были организованы первые вооруженные группы – чтобы не дать немцам пройти незамеченными в эти места. Был создан комитет сопротивления во главе с настоятелем монастыря Агатангелосом Лагувардусом. При помощи монахов Превели несколько австралийских солдат совершили легендарную высадку на английскую подлодку и смогли также переправиться на Ближний Восток.

После этого к Превели были организованы два спасательных рейса на подлодках, но второй был обнаружен немцами. Немцы-каратели пришли в Нижний монастырь, забрали все запасы и разорили его. Затем в Заднем монастыре они безуспешно допросили монахов и также разорили. Несколько монахов были арестованы, но благодаря вмешательству митрополита Кидонийского вскоре освобождены. Несмотря на сильное давление немцев, монахи до самого конца помогали действовавшим в горах партизанам и солдатам союзников. После освобождения Крита на средства монахов монастыря и местных жителей был создан полк для поддержания порядка. На средства стран-союзников на въезде в Превели был поставлен знаменитый памятник: рядом стоят английский солдат и монах с автоматом.

Монастырь Агиа Лавра в Калаврите

Этот монастырь стал первым, восставшим против Османской империи, именно там впервые прозвучал знаменитый лозунг «Элефтериа и танатос» (Свобода или смерть). Традиции борьбы за свободу не были забыты и в ходе немецкой оккупации. Многие монахи участвовали в разных партизанских группах, в том числе во враждующих коммунистической Народно-Освободительной Армии Греции и антикоммунистической Национальной Республиканской Лиге Греции. В 1943 году в Калаврите партизаны совершили дерзкую операцию, уничтожив целый немецкий гарнизон – 78 человек. В ответ на это немцы предприняли самые кровавые репрессии в Греции во Второй Мировой войне. Пройдя маршем от Триполи до Калаврита, они уничтожили каждого, кто встречался на пути. Были сожжены несколько деревень, расстреляно все мужское население Калавриты. Монахам удалось скрыться, так как в монастырь немцы пришли только на следующий день, но оставшихся четверых пожилых и немощных монахов и помогавшего им мирянина они убили.

Монастыри Метеоры

Конечно, монахи из труднодоступных монастырей Метеоры не могли не участвовать в Сопротивлении. С самых первых дней греко-итальянской войны монахи занялись снабжением, финансированием, укрытием, лечением активных бойцов. Некоторые монахи и послушники влились в их ряды.

В крупнейшем монастыре Мегало Метеоро есть Музей Сопротивления в бывшей трапезной, который рассказывает о героизме монахов в годы Второй мировой войны. Монастыри пострадали от налетов и бомбежек фашистов, не без оснований подозревавших монахов в сотрудничестве с партизанами. Особенно досталось Монастырю Святого Стефана, который наиболее доступен из всего скального монастырского района.

Игумен – партизан

Отец Герман Димакис по прозвищу Папа Нетерпеливый стал самым знаменитым монахом – партизаном. Он сражался и одновременно служил военным священником в Народно-освободительной армии Греции.

Как раз командующий армией Арис Велухиотис дал отцу Герману прозвище за храбрость и постоянное желание воевать. Отец Герман родился в 1912 году и при рождении получил имя Георгиос, а Германом его назвали при рукоположении в дьяконы.

К началу итало-греческой войны, с которой для Греции началась Вторая мировая, Герман уже был игуменом монастыря Агафон в Ипати, в регионе Фтиотида. Когда началась германо-итало-болгарская оккупация Греции, отец Герман вступил в про-коммунистический Национальный Освободительный Фронт, а в 1943 году познакомился с Велухиотисом и вступил в партизаны. Он призвал туда преследуемых нацистами митрополитов Козани Иоакима и Элиды Антония.

Когда в Грецию вошли англичане и де-факто захватили власть, Народно-освободительная армия развернула оружие против них. Вскоре было сформировано правительство Пластираса, с которым освободительное движение заключило Варкизское соглашение о прекращении огня и разоружении. Левые патриоты были обмануты. Их сразу же начали преследовать правые монархисты. В 1946 году, во время белого террора, отца Германа пытали правые банды, затем и Черные полковники преследовали его за связь с коммунистами, но с Божьей помощью отец Герман прожил 92 года и преставился в 2004-ом в городе Ламия.

Побег в Афины

Героизм греческих монахов отображен и в знаменитом фильме «Бегство к Афине» с Роджером Муром. Там рассказывается о том, как военнопленные союзники в лагере на греческом острове занимаются археологическими раскопками. Против немцев в фильме как раз монах Зено и его бойцы сопротивления. Они используют как прикрытие местный бордель. Зено также находится на связи со штабом союзников (кстати, один из монастырей Крита – Капса – использовался как основная точка радиосвязи союзников). Ему поручено организовать восстание в лагере, что он и делает, однако помощь союзников задерживается, и он с освобожденными должен захватить гарнизон на горе Афина. Монах героически исполняет сложнейшую задачу.

источник

Кортик известен прежде всего как обязательный атрибут моряков, однако это оружие получило широкое распространение в пехоте, инженерных частях и нередко выступало как символ государственной власти.

Абордажное оружие

Кортики известны в Западной Европе в качестве грозного абордажного оружия с XVI века, когда в отчаянной схватке на палубе и во внутренних помещениях судна с длинным палашом или шпагой не развернуться.

Это оружие во многом было универсальным и не требовало особого искусства владения. Опять же первые кортики нередко изготавливались из поврежденного оружия, сохранившего эфес и фрагмент клинка. Кортики на заре Нового Времени были весьма внушительной длины: от 60 до 80 см. При этом оружие позволяло наносить как колюще-режущие, так и рубящие удары. Таким описано применение кортиков в романе Р. О. Стивенсона «Остров сокровищ», хотя в период действия художественного произведения кортики не были столь массивным оружием и скорее этот художественный образ собирательный — кортика, абордажной сабли и тесака. В последующем длина оружия постепенно уменьшается, а с исчезновением абордажа становится элементом формы.

Россия, век XVIII

В России кортики известны с XVIII века. Другое дело, что абордажные бои и соответственно применение кортиков в русском флоте могло быть в Северной войне, где отмечены четыре боя на воде (из них два на море) когда имели место крупные абордажные схватки. Другое дело, что кортики были у моряков, а ударную силу русских абордажников составляли пехотные части во время движения сидевшие на веслах галер, а в бою использовавшие привычное пехотное вооружение. Поэтому говорить о резне на палубе корабля, где русские моряки в массовом порядке использовали кортики не приходится. В XVIII столетии кортики принимаются и на вооружение русской пехоты. Сначала в 1730 году кортик заменил длинную шпагу у нестроевых, а в 1773 году был принят в качестве холодного оружия унтер-офицеров егерей. В ближнем бою кортик насаживался на ствол штуцера, выполняя таким образом роль клинкового штыка. Продержалось, правда, данное нововведение недолго. Штуцеры же имели, как правило, клинковый штык, но далекий от формы кортика.

Анненские и георгиевские кортики

Кортик мог выступать в качестве наградного Георгиевского или Анненского оружия. Четвертая степень ордена Св. Анны была исключительно боевой наградой и часто давалась за ранение. Носили ее на эфесе холодного оружия. Более высокой наградой являлось Георгиевское оружие. Оно занимало положение более низкое, чем орден Св. Георгия, тем не менее, вручалось только за военный подвиг.

Традиция награждения Георгиевским оружием восходит к русско-шведской войне 1788-1790 годов. Хотя оружие и называлось «золотым», реально позолоченным был эфес. Примечательно, что награжденный сам заказывал себе кортик (впрочем как и любое другое Георгиевское оружие) за собственный счет, получая при награждении лишь соответствующий документ.

По желанию награжденного он мог получить георгиевский кортик своего предка (если он был таковым уже награжден). Были случаи, когда офицеры корабля преподносили награжденному сослуживцу или командиру в знак особого уважения заказанный на общие средства георгиевский кортик.

Среди сохранившихся в музейных коллекциях георгиевских кортиков хранится наградное оружие вице-адмирала Кербера, отмеченного георгиевским оружием за кампанию 1914 года. В период Русско-японской войны он был старшим офицером крейсера «Богатырь», а затем на флагманской «России». Эти корабли входили в состав Владивостокского отряда крейсеров, более известного как «эскадра невидимка». В годы Первой мировой — Кербер был начальником штаба командующего силами Балтийского флота,. Умер Кербер в 1919 году в Лондоне. В наши дни его георгиевский кортик экспонируется в Центральном музее Вооруженных Сил в Москве.

«Булатный патриарх»

В Петровскую эпоху на кортик, по Регламенту, члены Синода присягали, как и все чиновники, на верность царю и обязывались «в мирские дела и обряды не входить ни для чего». За всем этим незримо стояла не забытая опасность гордыни патриарха Никона и политической борьбы между светской и духовной властью. Известно, что как раз при помощи кортика Петр I закрыл вопрос об избрании нового патриарха, когда в ответ на недовольный ропот духовенства царь обнажил кортик и вонзил его в стол со словами: «А противомыслящим вот булатный патриарх».

Русский кортик в стане противника..

Заимствование того или иного образца вооружения в мировой практике — вещь частая и распространенная. Это во многом касалось и кортиков. Интересно, что русский кортик был заимствован немцами в 1902 году, когда кайзер Вильгельм II, обходя строй русских моряков крейсера «Варяг», был восхищен внешним видом оружия и приказал подобный образец ввести и для Флота Открытого моря. Еще раньше — в 1880-е годы русский кортик был заимствован и будущим противником России — Японией, где он был стилизован под миниатюрный самурайский меч.

источник