Архив за месяц: Апрель 2017

Уличная фотография – особая тема. Это не только городские пейзажи, которые являются отражением жизни города, но и колоритные портреты самих горожан. Уличные фотографы, документируя, казалось бы, даже незначительные моменты жизни людей, создают своего рода капсулы времени. В этом обзоре фотографии собраны фотографии лучших стрит-фотографов, которые позволяют совершить путешествие во времени.

1. Снимки известного уличного фотографа Эрика Кима (Eric Kim)

Стильный мужчина в ярком одеянии.

Сладкого много не бывает.

2. Знаменитая серия снимков «Потерянные ангелы» британского художника Ли Джеффриса (Lee Jeffries)

Потрясающий портрет бездомного мужчины со своей историей во всем облике и взгляде из-под опущенных ресниц.

Общество привыкло не замечать и не вмешиваться в жизнь человека, который оказался на улице.

3. Сербский фотограф Буги (Boogie) рассказывает о жизни простых людей через черно-белые снимки

Старшая сестра на прогулке с младшими братьями.

По дороге в мастерскую.

4. Классика от португальского фотографа Руи Палха (Rui Palha)

В ожидании общественного транспорта.

Главный хозяин дома.

5. Чёрно-белые снимки японского фотографа Шинья Аримото (Shinya Arimoto)

На улицах Японии можно встретить разных людей…

Молодой человек со своим четверолапым другом путешествуют улицами Токио.

6. Нью-Йоркский фотограф Донато ди Камилло (Donato di Camillo)

Не фотографируйте меня, я стесняюсь.

Надо уметь выделиться в толпе.

7. Русский фотограф и дизайнер Константин Машинский (Constantin Mashinskiy)

Взгляд незнакомца в объектив камеры без улыбки.

100-й снимок из проекта «356 парижан».

8. Живые уличные сцены британского фотографа Фила Пенмана (Phil Penman)

Астронавт в Сохо.

Экстремальный вид спорта в Бруклине.

9. Реальные фотографии Зака Ариаса (Zack Arias)

Полицейские общаются с женщиной, которая одета в костюм Китти.

Девушка позирует перед витриной магазина.

10. Анджело Ферилло (Angelo Ferrillo)

Сестрам милосердия мороженое пришлось по вкусу.

Часть своей жизни человек проводит в дороге.

Источник:

21 апреля 1985 года в Афганистане, в районе населенного пункта Маравар и Мараварского ущелья произошло боевое столкновение 5-го отдельного мотострелкового батальона с отрядами моджахедов, в результате которого погибла треть личного состава первой роты батальона и развернулись боевые действия, в которых приняли участие 4 батальона, брошенные на выручку 5-му омсб.

Это событие получило название «гибель Мараварской роты». Название не совсем точно, поскольку, к счастью, погибли не все бойцы роты. Есть и еще один устойчивый миф об этом трагическом эпизоде: боестолкновение произошло в ходе учебного рейда. Это тоже не совсем верно. Выход был боевой.

Рейд

19 апреля командир 5-го омсб майор Тереньтев совершил с командирами рот своего батальона рекогносцировку в районе Маравара. Этот населенный пункт находится на восточном берегу реки Кунар в трех километрах от города Асадабада. От Маравара в сторону афгано-пакистанской границы тянется ущелье, котрое советские военные называли Мараварским. Боевой опыт у майора отсутствовал, поэтому рекогносцировка проходила совершенно открыто, на виду у местных.

Майор Терентьев принял решение о прочесывании кишлака Сангам, который находится в глубине ущелья. Разведка доложила, что в кишлаке по ночам моджахеды выставляли по 8 – 10 дозорных. Майор решил, что такое боевое задание против немногочисленного отряда противника станет отличной учебой для боевого состава его подразделения. 5-й омсб был недавно введен в Афганистан и еще не имел боевых выходов. Неудивительно, что этот рейд, вполне боевой по поставленным задачам, рассматривался бойцами и командирами, как учебный.

На следующий день в 20.00 5-й омсб выдвинулся из Асадабада и начал переправу через реку Кунар. Майор Терентьев уже на марше объявляет командирам 1-й и 2-й роты об изменении боевого задания: если в Сангаме противник обнаружен не будет, следует прочесать так же кишлак Даридам. Раньше, на общей постановке задач, захват Даридама не обсуждался.

Батальон начал движение вглубь Мараварского ущелья. По дну ущелья шла 1-я рота, которую с высот по обеим сторонам ущелья прикрывали 2-я и 3-я роты.

К двум часам ночи 1-я рота вышла к кишлаку Сангам. Ротой командовал капитан Николай Цебрук. Прочесали кишлак. Противника в нем не оказалось. После этого капитан сообщил офицерам о новом приказе майора Терентьева: идти в кишлак Даридам, где по сведениям разведки находился отряд моджахедов и американский военный инструктор. Кишлак следовало прочесать и захватить, постаравшись при этом не упустить американца.

2-я и 3-я роты остались в Сангаме, 1-я рота дальше идет в одиночку.

Капитан Цебрук делит свою роту на 4 группы. 1-я идет для прочесывания кишлака Даридам, вслед за ней движется 2-я группа. 3-я группа остается в доме на дороге между Сангамом и Даридамом, чтобы прикрыть тыл. Для прикрытия 3-ей группы на хребет с южной стороны капитан Цебрук отправляет 4-ю группу.

В ловушке

В пятом часу утра командир 1-й группы сообщил Цебруку, что кишлак брошен жителями, противника в нем нет, и что он заканчивает прочесывание Даридама.

Ни капитан Цебрук, ни командиры групп не подозревали, что за ними все время наблюдали моджахеды, спрятавшиеся на склонах ущелья.

Когда прочесывание кишлака закончилось и разведчики повернули назад, одна часть моджахедов спустилась по склонам, и ударила им в спину, а вторая часть закрыла выход из кишлака в сторону Сангама.

Бой в кишлаке Даридам

В 5.00 на окраине кишлака Даридам завязался бой между моджахедами и 1-й и 2-й группами 1-й роты батальона. Капитан Цебрук успел выйти в радиоэфир и сообщить командиру 5-го омсб о засаде. Капитан был убит почти в самом начале боя. Командиры 3-й и 4-й групп приняли самостоятельное решение двигаться к Даридаму на выручку к своим, однако, нарвались на минометный огонь противника, который вынуждает их отступить.

Тем временем, окруженные в кишлаке бойцы решили прорываться в сторону Сангама. Это были совсем необстрелянные солдаты, впервые в жизни оказавшиеся в боевой ситуации. Моджахедов было больше, к тому же их боевой опыт был не сравним с опытом наших солдат.

1-я и 2-я группы методично уничтожаются ураганным огнем, ребята оказались полностью деморализованы и неспособны на принятие какого-либо грамотного решения.

К 11 часам бой в Даридаме закончился. Живыми из кишлака удалось выйти только шести бойцам.

Наши подоспели

Получив сообщение Цебрука о засаде, майор Терентьев отдал приказ 2-й и 3-й ротам выдвигаться в сторону кишлака Даридам, туда же направляет всех бойцов 5-го омсб, которые остались в месте расположения батальона, сформировав из них сводную роту. Кроме того, он обращается за помощью к командиру 66-й отдельной мотострелковой бригады. В сторону ущелья был выдвинут танковый взвод, по тревоге поднят весь личный состав 2-го мотострелкового батальона.

Сводная рота и танки должны были преодолеть 10 километров по гористому бездорожью, поэтому к вступившим в неравный бой ротам смогла пробиться только одна БМП-2, которая поддержала огнем отступление 3-й и 4-й групп от Даридама.

Кроме того, майор поставил в известность о сложившейся ситуации командование 15-й отдельной бригады спецназа. По тревоге был поднят 154-й отдельный отряд специального назначения, который был переброшен в район Мараварского ущелья на вертолетах на следующий день, 22 апреля. 66-я омсбр отправила на подмогу десантно-штурмовой батальон, который прибыл так же 22 апреля.

Утром 22 апреля Сангам и Даридам совместными действиями были освобождены от моджахедов, все тела наших погибших были отбиты у противника.

Итоги

Как же случилось, что самостоятельный рейд одного батальона в течении суток превратился в полноценные боевые действия, в которых приняли участие 4 батальона?

Майор Терентьев всю вину пытался переложить на погибшего капитана Цебрука, который, якобы, принял самостоятельное решение о прочесывании кишлака Даридам. Однако, командир 2-й роты капитан Макаров подтвердил, что Цебрук получил от майора Терентьева устный приказ на дальнейшее продвижение.

Впоследствии, военные специалисты, разбиравшие трагедию Мараварского ущелья, пришли к выводу, что причиной всему стали действия майора Терентьева. Он не учел ни полное отсутствие боевого опыта у бойцов, ни необходимость проводить рекогносцировки в условиях скрытности. Кроме того, он не согласовал свои действия с артиллеристами, с командирами других частей, которые в результате не смогли обеспечить подкрепление. Были допущены и другие грубые ошибки. Все вместе и стало причиной гибели 32-х человек, 29 из которых были убиты в кишлаке Даридам.

Майор Терентьев и его замполит майор Елецкий были отстранены от своих должностей и переведены в воинские части на территории СССР с понижением в должности.

источник

Можно долго спорить о том, что лучше — чёрно-белые фотографии или же их колоризированные копии, но одно очевидно — ретро фотографии в цвете позволяют погрузиться в прошлое, ощутить себя непосредственным участником происходящего. В этом обзоре фотографии, по которым можно писать историю.

1. Мальчишки-газетчики

Некоторые из этих подростков были газетчики уже на протяжении 8 лет. США, Коннектикут,1909 год.

2. Ежегодная ярмарка

Крупная ярмарка в 1942 году в Кламат-Фоллз, Орегон.

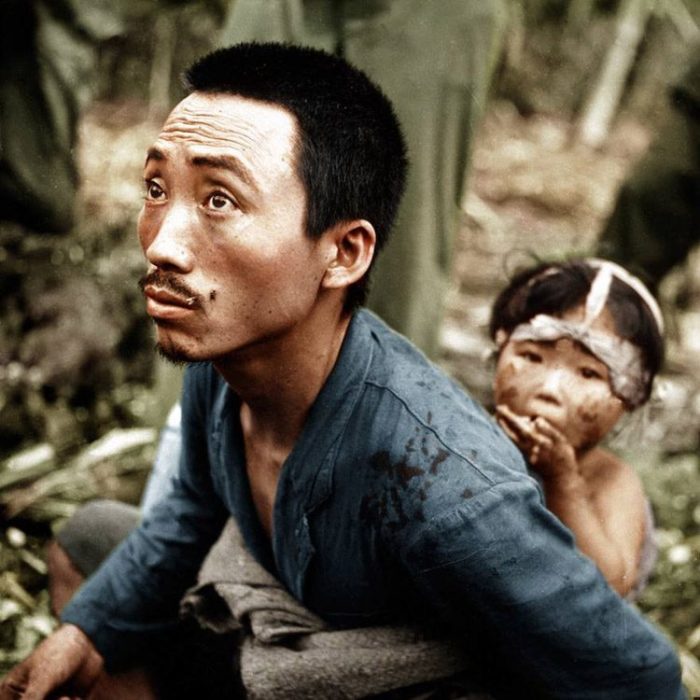

3. Начало Марианской наступательной операции

Мирные жители в 1944 году во время битвы за Сайпан.

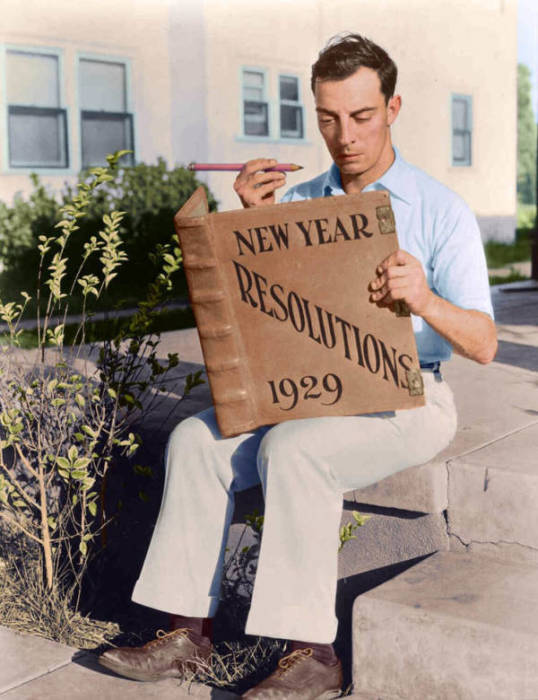

4. Американский комедийный актёр и режиссёр

Бастер Китон читает принятую в 1929 году резолюцию.

5. Дороти Себастиан

Дороти Себастиан — популярная американская актриса.

6. Пострадавшие от «Пыльного котла»

В ожидании открытия сезона сбора апельсинов в Портервилль, Калифорния.

7. Американская актриса, секс-символ 1940-х и начала 1950-х годов

Первый вестерн с участием Джейн Расселл — «Вне закона».

8. Культовый образ Великой Депрессии

Американка Флоренс Оуэнс Томпсон с детьми. Фото: Dorothea Lange, 1936.

9. Эвакуация войск из Дюнкерка в 1940 году

На станции Паддок Вуд в Кенте, Англия.

10. Сара Воан

Афроамериканская джазовая певица в августе 1946 года.

11. Цирковой зазывала

Цирковой зазывала в Кламат-Фоллз в 1942 году.

12. Рита Хейворт

Американская киноактриса и танцовщица, одна из наиболее знаменитых звёзд Голливуда 1940-х годов.

13. Укладывая 8-дюймовые снаряды

Западно-индийские и австралийские войска во время битвы при Ипре в 1917 году.

14. Валторна

Девушки с медным духовых музыкальным инструментом тенорового регистра. Вашингтон, округ Колумбия, 1928 год.

15. Брижит Бардо

Французская актриса, певица, модель и зоозащитница.

16. Портретный снимок

Марк Твен в саду в 1900 году.

17. «Королева Голливуда»

Элизабет Тейлор на съемках фильма «гигант» в 1956 году. Фотограф: Фрэнк Стоит.

18. Среди руин

Мальчик с мягкой игрушкой в 1945 году. Фотограф: Тони Frissel.

19. Влюбленные

В День Победы над Японией на Таймс-сквер 14 августа 1945 года. Фотограф: Альфред Эйзенштадт.

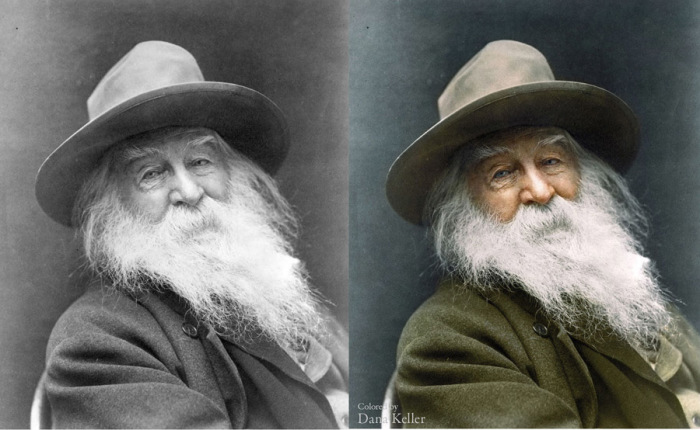

20. Американский поэт и публицист

Портретный снимок Уолта Уитмена в 1887 году.

Источник:

Алексей Ермаков – фотограф-путешественник из Саратова.

Физик по образованию, философ по сущности и художник по призванию. Его любимая тема в фотографии – природные и урбанистические пейзажи, в центре которых – атмосфера места, позволяющая почувствовать его уникальность. Каждый его снимок – это консистенция эмоциональных переживаний, собственного видения и художественного креатива. Последние два года Алексей провел в Сингапуре. Много снимал в самом городе и его окрестностях, а сейчас делится своими снимками и мыслями по поводу фотографического творчества с читателями Культурология.Ру.

Из серии «Дыхание города»

. Эта серия фотографий, по словам ей автора, появилась под воздействием большого спектра образов — от стихотворений Маяковского и Блока до современного киберпанка.

Конан Дойл. / Фото: Алексей Ермаков.

Алексей Ермаков: Этот снимок является прекрасным примером того, как работает вдохновение. На фото — Саратовский музей. Он находится буквально в двух минутах ходьбы от места, где я жил практически всю жизнь, ходил мимо каждый день, и зафотографировано оно было фотолюбителями до дыр. Казалось, ничего нового там сделать уже нельзя. А в какой-то момент «ударило», что вид, как со страниц «Шерлока Холмса», которого я читал еще лет 10 назад. И сложилось такое видение этого места, хотя оно и не повторяло какие-то конкретные картинки, но это было то, как я видел «Шерлока Холмса». Получилось, что для вдохновения пришлось там ходить столько лет.

Биение города. / Фото: Алексей Ермаков.

«Биение города» — город как открытая живая динамичная система, подобная сердцу, на первый взгляд хаотичная, но ритмично пульсирующая и перегоняющая по своим каналам жизнь.

О ВДОХНОВЕНИИ…

Вдохновение само находит человека, но нужно быть к этому готовым. Для этого, конечно же, важно развивать воображение и взгляд, изучать лучших художников, фотографов, операторов, книги читать и так далее — здесь ничего нового сказать не могу. Для меня это источник ассоциативного мышления, когда разные образы, прошедшие через призму личного субъективного восприятия, вдруг сходятся воедино с окружающей реальностью, рождая нечто новое, появляется четкое видение и понимание как это должно быть передано в фотографии. Сразу и ракурс проясняется, и цветовая гамма и в целом в голове возникает практически готовый кадр. Процесс это, конечно, случайный – может случиться, а может, нет, но чем шире спектр образов у вас в голове, тем лучше это будет работать. Без этого «щелчка» пока ни один кадр хорошо не получился. /Алексей Ермаков/

Блок. / Фото: Алексей Ермаков.

Алексей Ермаков: Этот снимок помог мне понять, как должна формироваться фотография. В кадре улица, по которой я ходил домой около года почти каждый день. Часто, проходя по ней, я задумывался, как она должна быть снята. В голове было определенное представление, но когда я делал кадр – выставляя экспозицию по экспонометру, замеряя цветовую температуру, и так далее, я получал практически точное изображение, но не мог понять, что же «не так». Сравнивая фотографию с реальностью я видел, что изображение очень точное, но оно отличалось от того накопленного впечатления, которое у меня сформировалось.

Проанализировав свои ощущения, я пришел к выводу, что снимок должен быть сделан в дождливую туманную погоду, что именно этот велосипед должен стоять у столба, что фотография должна подвергнуться значительной обработке: цвет коррекции, тонировке и еще много моментов. И только в этом случае фотография начала соответствовать тому, как я воспринимал это место, хотя это было уже далеко от объективной каждодневной картинки этой улицы.

Возможно, это фото не обладает великой художественной ценностью в общем смысле, но оно имеет значение для меня, так как связано с эмоциональным восприятием определенного этапа моей жизни. Вероятно оно не вызовет отклика у каждого зрителя, но может вызвать резонанс с отдельными людьми, обладающими схожими эмоциями. Кстати видение этой фотографии во многом сформировано под воздействием известного стихотворения Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека».

Прощание» — вид на центр Сингапура на рассвете. / Фото: Алексей Ермаков.

Алексей Ермаков: Безусловно, важен технический бэкграунд, своим фотоаппаратом надо уметь пользоваться как следует, как и уметь работать в фоторедакторах необходимо. Без этого реализовать свои, даже гениальные, задумки Вам будет иногда очень трудно.

Верблюд. / Фото: Алексей Ермаков.

«Верблюд» — ночной вид на Сингапур. На переднем плане — крытые сады «Gardens by the Bay». Как вода в пустыне запрятана в горбах верблюда, так природа в мегаполисе спрятана в его горбах.

О ПЕРВОЙ ФОТОГРАФИИ…

Какой-то одной конкретной фотографии не вспомню. В начале был переход от изобразительного искусства, которое я изучал еще в художественной школе, к пониманию, что, используя фотоаппарат, целей моего творчества добиться можно гораздо эффективнее. Начал упражняться еще с мыльницами, потом родные подарили мне зеркальную камеру, и я сразу принялся фотографировать виды родного Саратова. Эти первые учебные кадры, кстати, довольно быстро были опубликованы местным издательством в виде открыток. Переиздают эти открытки до сих пор, а смотреть уже стыдно, надо переснимать заново. /Алексей Ермаков/

Свинец. / Фото: Алексей Ермаков.

Деловой центр Сингапура, города, который, несмотря на невероятно жаркий климат, на мой взгляд, является холодным, бездушным и безликим как свинцовая пустыня.

ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ…

Кроме фотографии увлекаюсь точными науками — физикой и химией и увлекаюсь, а так же философией, без нее эти науки не существуют. Увлекаюсь серьезно, в этом году готовлюсь защищать кандидатскую диссертацию. Возможно, звучит странно – но интересы в науке и в фотографии друг друга дополняют, ведь фотография – это не только искусство, но еще и ремесло, где системное научное мышление устраняет многие барьеры и напротив фотография развивает творческое мышление, что очень важно. /Алексей Ермаков/

Оптимус — комплекс научных институтов. / Фото: Алексей Ермаков.

Серия «Сказочными тропами»

В эту серию вошли фото, сделанные во время поездки по Новой Зеландии и под впечатлением от снятой там серии «Властелин Колец».

Надежда — Около города Куинстаун, Новая Зеландия. / Фото: Алексей Ермаков.

О ЛЮБИМОМ ЖАНРЕ…

В основном люблю снимать пейзажи и архитектуру, но конечно стараюсь не ограничиваться в терминах жанра. Целью фото ставлю передачу своего субъективного восприятия от каких-то мест и событий, которые оседают у меня в голове, часто это может быть и стрит фото и что-то близкое к абстракции. /Алексей Ермаков/

Воля – около города Куинстаун. / Фото: Алексей Ермаков.

ФОТО ДЛЯ ВСЕВЫШНЕГО…

— Неважно верите вы в Бога или нет, но если бы вам пришлось показать Всевышнему свое портфолио, то какие бы свои фото вы туда положили?

— Думаю, заинтересовать мне его нечем, поэтому я просто поместил бы туда фото самых удивительных мест, которые мне довелось увидеть, например, фьорды Новой Зеландии, и назвал бы серию «…а вот за это спасибо». /Алексей Ермаков/

Стопами Питера Джексона. Дорога, идущая к «Хоббитону» — съемочной площадке Х/ф «Властелин Колец» и «Хоббит». / Фото: Алексей Ермаков.

Где живет сказка. Хоббитон, Новая Зеландия, съёмочная площадка Х/ф «Властелин Колец» и «Хоббит». / Фото: Алексей Ермаков.

О ХОРОШИХ ФОТОГРАФИЯХ…

Это удачное воплощение мировосприятия автора.

Раскрывая: оно может быть как красивым, так и отталкивающим, так и любым другим, но если оно точно передает ощущение автора от тематики кадра, то это хорошая фотография. /Алексей Ермаков/

Падь. Национальный парк Фьордленд, Новая Зеландия.

Тропический рай. / Фото: Алексей Ермаков.

Плач. / Фото: Алексей Ермаков.

Национальный парк Фьордленд, Новая Зеландия. Во время моего пребывания там была весна, и таяли снега, образуя буквально повсюду грандиозные водопады и ручьи, бегущие с гор, одновременно моросили дожди и накрывали густые туманы. Словно вся природа в этот момент источала слезы.

Груз. Национальный парк Фьордленд, Новая Зеландия

О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СЕКРЕТАХ…

Увлеченность и энтузиазм, пожалуй. Эти качества толкают вперед на каждом этапе развития, их нужно беречь в себе. Хотя это и не секрет. /Алексей Ермаков/

Фотограф Алексей Ермаков.

В известном фильме «Кавказская пленница» похитители невесты оказались на скамье подсудимых. На современном Кавказе суда не бывает практически никогда, а вот похищения девушек встречаются все чаще. Несколько лет назад в Чечне был введен штраф для похитителей – миллион рублей. Но желающих украсть приглянувшуюся девушку и жениться на ней это не останавливает.

Обычай похищения невесты древний. Он практиковался многими народами. В некоторых культурах его следы сохраняются до сих пор. Сейчас на Кавказе эта практика существует в трех основных вариантах.

Если девушку крадут ради шутки, при этом и родители молодых в курсе происходящего, и сами они осознают шутливость, то это — дань традиции. Иногда похищение совершается по сговору парня и девушки. В третьем же случае девушку действительно похищают помимо ее воли, при этом ее родственники могут быть также настроены против брака.

Нередко кражу девушки оправдывают мусульманскими традициями, но это не верно – ислам запрещает браки без согласия обеих сторон. Более того, многие мусульманские деятели настаивают, чтобы на обряде бракосочетания (никях) присутствовал и отец невесты. Отрицательное отношение к похищению имеется и в чеченском традиционном праве, адате. Согласно его нормам женщина должна иметь право выбора. Однако даже муллы часто женятся, похитив невесту. И у такого поведения есть причины.

Некуда деваться

Кавказские родители своих дочерей любят и выдавать замуж за первого, кто попросит их руки, не спешат. А часто жених уже назначен и отказывать ему не станут. Тогда мужчина может начать выслеживать понравившуюся ему девушку.

Когда она останется одна, ее насильно затаскивают в машину и увозят в заранее приготовленное место. Во многих случаях сам факт похищения – это уже пятно на репутации девушки, даже если ее удалось отбить или она смогла сбежать. Но если ее не нашли за ночь, то это уже практически гарантия брака. Родители редко принимают обратно дочь, хотя и такие случаи встречаются.

Порой попытки родственников вернуть девушку заканчиваются конфликтами с применением оружия. Если есть погибшие, то в этом случае просто закрыть глаза на ситуацию получается редко.

У девушек есть возможность сказать «нет» на религиозной церемонии бракосочетания, но пользуются ею единицы – и потому, что потом семья может отказаться от «запятнанной» дочери, и потому, что жених нередко угрожает убийством.

Но даже если девушка и возвращается домой, то на ней мало кто потом захочет жениться – в глазах традиционно настроенного общества она уже опозорена. Мужчины мотивируют свой отказ тем, что не хотят брака с девушкой, до которой дотрагивался кто-то еще.

Девушка, похищенная тем, кого она видеть в мужьях не желает, и отвергнутая родственниками, либо смиряется с такой ситуацией и дает согласие на брак, либо совершает самоубийство.

Для соблюдения видимости законности жених порой платит за девушку отступные. Семья, скорее всего, согласится и без них. Тайные свадьбы проходят редко.

По взаимному согласию

Иногда похищение выбирают и сами жених и невеста. Например, если родители хотят выдать дочь за выбранного ими жениха, а у девушки уже есть возлюбленный. В этом случае родительский страх того, что дочь будет опозорена, нередко играет молодым на руку, и они получают согласие на свадьбу.

На похищение «по согласию сторон» решаются и в том случае, если жених или невеста младшие в семье, а их старший брат или сестра еще не в браке. В этом случае полагается либо ждать свадьбы старшего сына или дочери, либо устраивать «вынужденное» бракосочетание, чтобы не допустить позора на всю семью.

Порой родители в курсе планирующегося похищения. Это происходит в том случае, если семья жениха или невесты испытывает материальные трудности. По традиции свадьба должна быть максимально роскошной, с участием всей родни с обеих сторон. А вот похищение дает возможность провести скромную церемонию, исключительно для официального оформления брака. Невесту театрально «крадут» по всем правилам, увозят в дом будущего мужа, а наутро туда отправляются ее родители.

В некоторых случаях жених и невеста оказываются в ситуации Ромео и Джульетты: если они происходят из враждующих родов, то похищение – это самый простой способ добиться брака. Конфликт в таком случае должны урегулировать старейшины.

Число заявлений в полицию по факту похищений ежегодно исчисляется на Северном Кавказе сотнями. Но перед судом предстают единицы. Остальные похитители становятся законными мужьями.

В 2013 г. глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике невест больше не воруют. Он же установил наказание для религиозных деятелей, участвовавших в похищении, – им грозит лишение духовного звания. Однако, несмотря на декларативные заявления местных властей и религиозных деятелей, до реального прекращения практики кражи девушек на Кавказе еще далеко.

источник

У большинства народов Земли,

исповедующими православие, ислам, иудаизм и другие монотеистические религии, супружеская измена считается тяжелейшим грехом, который только может совершить жена. При этом на измену мужа большинство представителей верующих смотрит сквозь пальцы.

Такое восприятие женской неверности стало всего лишь следствием бытовавших много веков назад законов наследования. Мужчина, желая гарантировать передачу своего имущества по наследству только генетически родным детям, категорически, под страхом развода, наказания, а порой и смерти (как в исламе) запретил женщине даже думать об измене.

Но эти законы продиктованы всего лишь экономической необходимостью и являются исторически обусловленными. На земле есть множество народностей, живущих совсем по другим правилам. У них супружеская измена женщины — единственная возможность поддерживать генетическое разнообразие в племени и гарантировать здоровье будущего потомства.

Народы Камчатки

На северо-востоке России есть несколько народностей, у которых супружеская измена является обычным актом гостеприимства. Приморские коряки, будучи очень закрытым и малочисленным этносом, вынуждены прибегать к этому средству, чтобы «разбавить» свои гены свежими. Любой гость корякского поселения будет встречен у этих людей очень радушно, накормлен и обласкан в прямом смысле слова.

Вечером замужняя хозяйка жилища, в котором он останется на ночлег, станет вовсю кокетничать с пришельцем, чтобы максимально ему понравиться. Ночью она со 100%-ной гарантией ляжет к нему в постель с вполне конкретными намерениями. Гостю не стоит опасаться ревности мужа, поскольку тот обо всем знает и совершенно не против.

Также нет смысла думать и средствах контрацепции, ведь супруга хозяина дома пришла не с целью ублажения похоти. Сверхзадача такого гостеприимства — зачатие ребенка. Если женщине удастся забеременеть от пришлого человека, это событие будет широко и весело праздновать все селенье. Задача выполнена: гены корячки соединились с генами представителя другого народа, а значит, ребенок родится жизнеспособным, крепким и без генетических отклонений.

В Российской империи

Согласно историку Безгину В. Б., такой феномен существовал и в Российской империи. В отдельных селах страны существовала так называемая гостеприимная проституция. По наблюдениям публициста Серафима Шашкова, «на севере России хозяин, отдавая в наем квартиру, предлагает жильцу свою супругу или дочь, увеличивая, разумеется, при этом квартирную плату». В ряде сел Болховского уезда Орловской губернии существовал обычай почетным гостям (старшине, волостному писарю, судьям, заезжим купцам) предлагать для плотских утех своих жен или невесток, если сын находился в отлучке. При этом прагматичные крестьяне не забывали брать плату за оказанные услуги. В селах Мешкове и Коневке того же уезда бедные крестьяне без смущения посылали своих жен к приказчику, или к какому-либо состоятельному лицу за деньгами на табак или на хлеб, заставляя их расплачиваться своим телом.

Жители Аляски

Проблемы с рождением здоровых деток наблюдались и у замкнутых этнических групп материковой Аляски. Чутки-оленеводы и эскимосы живут достаточно обособленно от остального мира. Браки внутри одного поселенья нередко случаются между более или менее дальними родственниками. Это приводит к рождению хилых малышей, наделенных целым букетом болезней.

Чтобы такие печальные события случались как можно реже, чукчи и эскимосы тоже практикуют измену «во имя гостеприимства» и даже передают своих жен в аренду мужчинам из других поселений. Если сильный представитель чужого клана собирается на охоту, у него всегда есть огромный выбор из дам любого соседнего племени. Мужья сами будут предлагать своих жен на роль временной любовницы. За время охоты женщина должна постоянно ублажать «господина», чтобы было больше шансов забеременеть.

Аборигены Австралии

Сексуальное гостеприимство принято и у небольшой народности австралийских аборигенов арунта. Каждый род живет очень замкнуто. Гены веками смешиваются внутри племени, поэтому разбавлять их просто необходимо. Арунта исключительно гостеприимны и готовы «одалживать» своих женщин всем желающим.

Любой гость извне может спокойно рассчитывать на ночь с первой понравившейся чернокожей красоткой, даже если она — замужняя матрона. Своими женами арунта охотно делятся не только с пришлыми иноземцами, но и друг с другом. Это своеобразный жест уважения и симпатии. Если кому-то вздумается отказаться от такого живого «подарка», муж женщины посчитает себя смертельно оскорбленным.

В горах Тибета

В Тибете тоже много народностей, живущих по схожим законам. Муж с радостью отдаст свою жену во временное пользование пришлому гостю, если женщина тому понравилась. Возникновение симпатии и сексуального влечения в этом случае считается высшей волей богов.

Тибетцы вообще склонны ценить востребованных женщин. Если дама нравится многим мужчинам, значит, она действительно чего-то стоит. Отсюда пошел обычай не брать в жены девственниц. До бракосочетания девушка обязана не только лишиться девственности, но и познать многих мужчин. Только в этом случае невеста может быть признана годной для семейной жизни.

источник

Многие специалисты геополитики уверены в том, что Россия в среднесрочной перспективе не сможет удержать за собой Сибирь: ей для этого потребуется помощь США и Запада.

Кроме того, было высказано мнение, что, хотя с юридической точки зрения Сибирь и Дальний Восток – российские владения, с точки зрения «интересов всего человечества» они должны рассматриваться как «планетарные ресурсные кладовые» и иметь статус, схожий с современным статусом Антарктиды.

Встреча в Сиэтле

На международном геополитическом форуме, прошедшем в Сиэтле в январе 2016-го года, тема выхода Сибири из состава Российской Федерации. Не будем цитировать многих из списка малоизвестных широкому кругу людей, выступавших на этом мероприятии, однако слова одиозного Збигнева Бжезинского без внимания оставить просто не возможно:

Для европейцев Сибирь могла бы обернуться тем, чем Аляска и Калифорния вместе взятые стали в свое время для американцев: источником огромных богатств, … Чтобы удержать Сибирь, России понадобится помощь, ей не под силу одолеть эту задачу самостоятельно в условиях переживаемого ею демографического спада и новых тенденций в соседнем Китае. Благодаря масштабному европейскому присутствию Cибирь могла бы со временем превратиться в обшеевразийское достояние, использование которого поисходило бы на многосторонней основе.

«Великая шахматная доска», Олбрайт и Монро

В книге «Великая шахматная доска» («The Grand Chessboard» 1997), тот же Бзежинский прямо говорит о расчленении России на три государственных образования. Сибирь с ее природными ресурсами, по его мнению, не должна находиться под контролем Москвы.

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт :«Величайшая несправедливость,

когда такими землями, как Сибирь, владеет одна Россия».

Ну или же в более политкорректном переводе: «О какой мировой справедливости может идти речь, когда такая богатая территория, как Сибирь, принадлежит одной стране?»

Стоит заметить, что шок от подобных высказываний испытывают только люди неосведомлённые. Осведомлённые же люди знают, что это не мысли политических маргиналов, а мейнстрим американской политической мысли,

начиная ещё с доктрины Монро (а это 1823 год !) которая провозглашала похожие идеи, но тогда — по отношению к Латинской Америке.

Очень объёмно это сформулировал другой известнейший американский геополитик

адмирал Мэхен в 1895 году: «Большая часть мира все еще принадлежит дикарям или же государствам, которые в экономическом или политическом отношениях недоразвиты и из-за этого не в состоянии использовать полный потенциал территорий, которыми они владеют. С другой стороны, у высоко цивилизованных государств накапливаются излишки энергии. Эта энергия в очень близком будущем должна быть направлена на завоевание новых пространств».

Pax Americana

Как указывал Джеймс Пратт в 1936 г., идеи американского экспансионизма предшествовали идеологии нацистской Германии. Он же указал на родство концепции Pax Americana — «американского мира», с концепцией тысячелетнего «Третьего Рейха» Гитлера. Вот это о ком по вашему :

«Завоевание ***** белыми являлось расовой войной между белыми и *****,

и эта война была доведена нами до логического конца, а именно до окончательного решения «индейского вопроса».

Это не Гитлер, это Америка, начало ХХ века ….

А первые известные государственные планы США относительно «окончательного решения русского вопроса» относятся к 1918 году. И уже они предусматривали отчленение Сибири от России (план Гауза).

Современные идеи Бжезинского — расчленить европейскую часть России и отделить Сибирь просто в точности повторяет план Гауза. А вот оценка американского дискурса по проблеме Сибири от наших экспертов. Михаил Делягин в своей работе «Мир 2010-2020 годов : некоторые базовые тенденции и требования к России»:

Освоение природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока под международным, а не российским контролем и вовсе является открытой темой дискуссий американских специалистов по меньшей мере с 1996 года. При этом обобщение картин идеального мироустройства, к которому неявно (а зачастую и неосознанно) стремятся ключевые участники международной конкуренции, дает примерно одинаковую схему. По ней власть российского государства ограничена европейской частью России … Природные же ресурсы Сибири и Дальнего Востока находятся под внешним контролем.

источник

По воспоминаниям адъютанта генерала Паулюса, последними самолетами в котел под Сталинградом была доставлена дюжина ящиков с презервативами. Неужели этот груз был так важен для солдат окруженной армии?

«Дома терпимости» для армейцев появились сразу после того, как началась Вторая Мировая война. Министр внутренних дел Германии Вильгельм Фрик стремился оградить солдат от венерических заболеваний, удержать их от изнасилований и мужеложества, поэтому приказал создать на оккупированных территориях бордели для вермахта. На протяжении войны было открыто более 500 подобных заведений, которые поделили между собой Западный и Восточный фронты.

В действие вступают фрау

Изначально дамы из публичных домов делились по категориям. Первые предназначались для ублажения солдат, вторые – сержантского состава, третья – офицеров. Позже категории упразднили.

Например, лётчиков фрау полагалось встречать в опрятной одежде, с аккуратным макияж (за этим тщательно следили). Постельное и нательное бельё должно быть идеально чистым, меняться для каждого посетителя «Дома терпимости». Из-за большей численности сухопутных войск и ограничений по времени девушка встречала солдат лёжа в постели уже в нижнем белье. В таких борделях постельное менялось после каждого десятого посетителя.

За соблюдением санитарных норм следил управляющий борделем (по образованию медик). Он отвечал и за физическое здоровье девушек. Их вместе с комнатами каждый день осматривал врач. Если было нужно, он отправлял фрау на профилактические и лечебные процедуры. Бордели делали небольшими: до 20 работниц в каждом. Так было легче обеспечивать блаженствами наступающие и отступающие войска. Немецкие солдаты могли посещать «Дома терпимости» до 5-6 раз в месяц. Случалось и такое, что командиры лично выдавали счастливые талончики, чтобы поощрить бойца. Не запрещалось лишать солдат посещений борделей за повинности. Это помогало поддерживать военную дисциплину в роте.

Представителей союзных войск (итальянцев, венгров, румын, словаков) к заветным фрау не пускали. Им приходилось самим искать выходы из ситуации. Венгры смогли организовать нечто похожее на немецкие «Дома терпимости». Для итальянских солдат и офицеров был создан бордель «Итальянское казино», расположившийся в Сталино (нынешний Донецк). Там работало 18 девушек, чьё утро начиналось в 6 утра. Желающих ублажиться было настолько много, что приходилось идти на дополнительные уступки. Один из документов 1942 года утверждает: «Так как имевшихся во Пскове публичных домов для немцев не хватало, то они создали так называемый институт санитарно-поднадзорных женщин или, проще говоря, возродили свободных проституток. Периодически они также должны были являться на медицинский осмотр и получать соответствующие отметки в особых билетах (медицинских удостоверениях)».

Жизнь девиц «Домов» вряд ли была обременительной. Они получали жалованье, страховку, льготы. Если бы Третий Рейх продолжал существование ещё 30 лет, фрау стали бы пенсионерками, претендующими на повышенные суммы за участие в боевых действиях.

Любовь на колёсах

Борделей и проституток всё-таки не хватало, поэтому войска стали возить за собой «Дома терпимости» на колёсах. В них обитали чистокровные арийки. Они проходили строгий отбор, нередко фанатично относились к национал-социалистической идеологии, должны были работать из патриотических побуждений. Факт существования передвижных «Домов» подтверждают записи в дневнике генерала Гальдера: «Текущие вопросы. 1) Лагеря для военнопленных переполнены. 2) Танкисты требуют новые моторы. 3) Войска двигаются быстро, публичные дома не успевают за частями».

Пребывание в любых борделях было регламентировано. Перед самим приёмом у девицы-ублажительницы солдат проходил инструктаж у своего начальства. Одно из предписаний строго обязывало бойцов пользоваться презервативами (их выдавали бесплатно). Об этом ему напоминали и специальные вывески, которые солдат мог увидеть на стенах «Дома терпимости». Плату за любовные утехи (3 рейхсмарки) нужно было вручить девушке, зафиксировать это в талоне. Также в него вносились данные о фрау: имя, фамилия, учётный номер. Хранить документ нужно было в течение двух месяцев. Делалось это на случай обнаружения венерического заболевания. По сохранённому талону без труда можно было установить личность «виновницы».

Советские фрау: настоящие или вынужденные?

Некоторые русские женщины добровольно выходили замуж за офицеров, чиновников и солдат Вермахта. В 1942 году вышел циркуляр НКВД СССР, который признавал женщин, имевших половые связи с нацистами, проститутками и предательницами. Начальникам управлений НКВД нужно было начинать свою работу на освобождённых территориях с арестов ставленников и пособников немцев (в том числе владельцев публичных домов).

Однако не все русские женщины добровольно встречались с немцами. Некоторые из них выполняли приказы советского командования: собирали разведывательные сведения. На глазах у своих делать это было стыдно. Вынужденные фрау получали кличку «фашистская подстилка». Полковник КГБ Зоя Воскресенская вспоминает историю 25-летней Оли из Орла. После начала войны девушка добровольно попросилась на фронт. В военкомате молодой человек предложил ей стать разведчицей (Оля хорошо знала немецкий). Два раза в месяц комсомолке нужно было закладывать в тайник донесение и вынимать оттуда новое задание. После оккупации города Оля быстро втянулась в офицерскую среду, проводила вечера в ресторанах, делая вид, что по-немецки знает лишь пару слов. В контрольные дни Оля ходила к тайнику, но заданий в них не появлялась, а донесения девушки никто не забирал. Сбежать из города не удавалось. Гитлеровцы господствовали в нём больше 20 месяцев. Вскоре Орёл освободили. Советскому командованию доложили якобы о предательстве «девки Ольги». Девушку арестовали, она предстала перед военным трибуналом. Полковник КГБ, выслушав историю комсомолки, посоветовала ей подробно описать ситуацию и попросить пересмотра дела в Верховном Суде. Через несколько месяцев справедливость восторжествовала. Олю реабилитировали за «отсутствием состава преступления».

источник