Архив за месяц: Март 2017

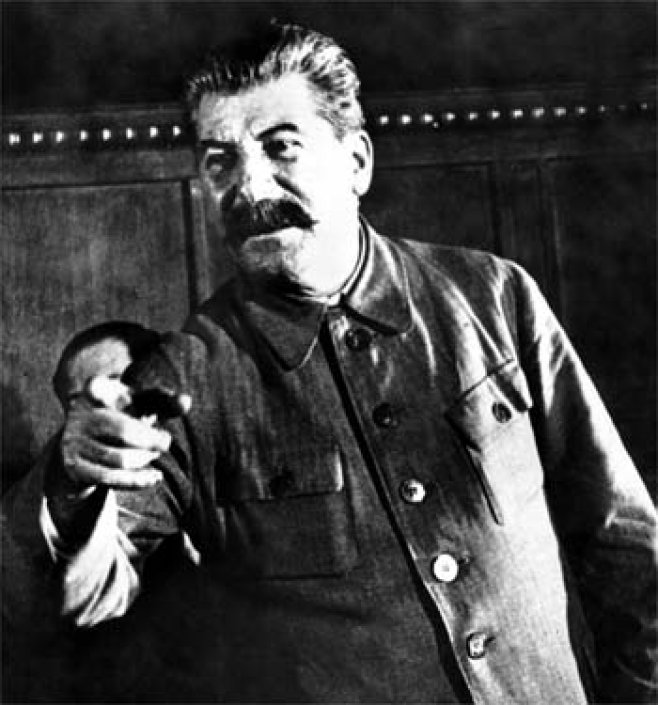

Восстановление СССР после войны называют также «сталинским экономическим чудом». Заново отстраивались города, цены ежегодно снижались, рабочие имели возможность заработать и взять квартиру в ипотеку под 1 процент годовых. При нулевой инфляции.

Масштабы

Советский Союз понес тяжелейшие потери в Великой Отечественной войне. Было стерто с лица земли 1710 городов, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи предприятий промышленности, 65 тысяч километров железных дорог, 98 тысяч колхозов и 2890 машинно-тракторных станций.

Прямой ущерб советской экономике составил 679 млрд. рублей (сравнимо с суммарными капиталовложениями СССР за первые четыре пятилетки). Полный ущерб, включающий в себя затраты на реконструкцию заводов и ведение войны, оценивается экономистами в 2 трлн. 596 млрд. руб. И это при том, что доходы бюджета СССР в 1940-ом равнялись 180 млрд. руб.

Народное хозяйство, металлургия, сельское хозяйство были отброшены на 10 лет назад, на уровни ещё 1930-х годов.

Кто восстанавливал?

Репарации в СССР поступали из Германии, Японии, Венгрии и Финляндии. Оттуда же в Советский Союз вывозилось оборудование для заводов, станки. Кроме этого, на территории Германии были «советские» заводы, которые поставляли свою продукцию «домой».

На государственных предприятиях (после национализации 1947 года это были все предприятия) сохранялась полувоенная трудовая дисциплина. Рабочие продолжали быть прикрепленными к заводам, хотя формально уже были введены и отпуска, и выходные.

Сохранение полувоенной дисциплины было необходимо, поскольку над восстановлением страны трудились сообща разные группы населения: 2, 5 миллиона заключенных, 2 миллиона военнопленных и около 10 миллионов демобилизованных.

Четвертая пятилетка

Четвертую пятилетку 1946-1951 года никто не отменял. Цели в ней были поставлены самые амбициозные — не только достичь довоенного уровня, но и превзойти его — как в промышленности (46 %), так и в сельском хозяйстве.

США по Плану Маршалла помогали восстанавливать Европу (параллельно создавая Евросоюз), на это шли значительные средства и силы. В то же, что СССР не только выполнит, но и перевыполнит свой план мало кто верил. Однако так и произошло.

И речь не только о росте промышленности, исчисляемом цифрами статистики, но и о самой жизни: детская смертность снизилась больше, чем в 2 раза, в полтора раза увеличилось количество медицинского персонала, число научных учреждений увеличилось на 40% , число студентов — на 50%. Быть ученым стало престижно.

В это же время были заложены основы советской космической программы. Да, лавры в итоге достались Хрущеву, но уже в феврале 1953 года Иосиф Сталин утвердил план по созданию межконтинентальной баллистической ракеты. Постановление правительства за подписью Георгия Маленкова о создании ракеты Р-7 вышло уже после смерти генсека — 20 мая 1953-го.

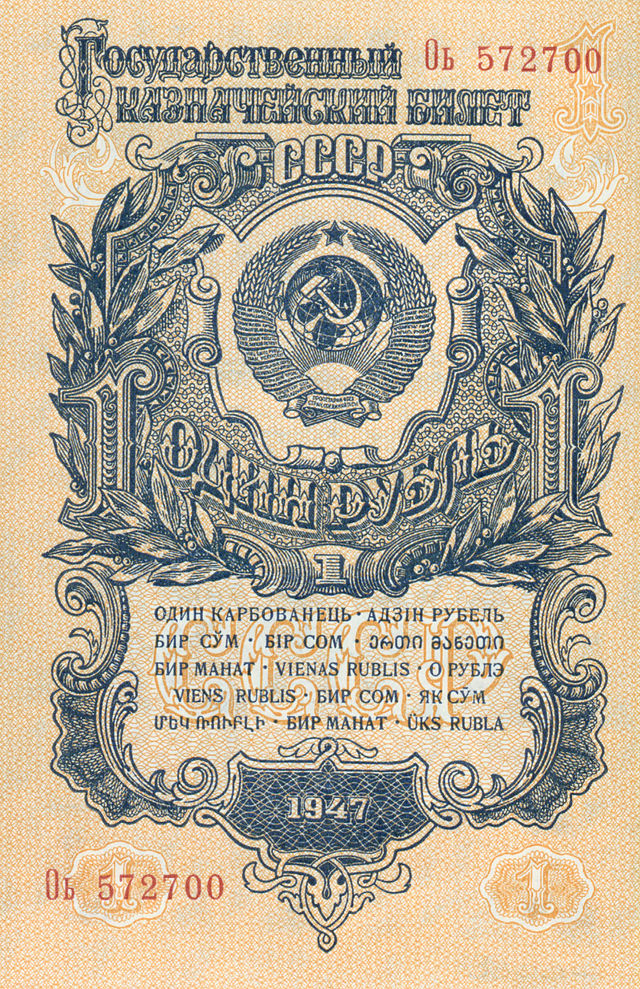

Денежная реформа

Одним из инструментов послевоенного восстановления экономики была денежная реформа 1947 года.

Её целью было провести эмиссию и аннулировать денежные накопления, нажитые спекуляцией. Прводилась она в форме деноминации. По первоначальному плану она должна была пройти ещё в 1946 году, но из-за голода, вызванного неурожаем и засухой в ряде регионов СССР, её перенесли. 13 декабря 1947 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение «Об отмене карточной системы и денежной реформе».

В конце 1947 года при средних зарплатах городского населения в 500—1000 рублей килограмм ржаного хлеба стоил 3 рубля, пшеничного — 4 рубля 40 копеек, килограмм гречки — 12 рублей, сахара — 15 рублей, сливочного масла — 64 рубля, подсолнечного масла — 30 рублей, мороженого судака — 12 рублей, кофе — 75 рублей; литр молока — 3-4 рубля; десяток яиц — 12-16 рублей (в зависимости от категории, которых было три); бутылка пива «Жигулевское» — 7 рублей; пол-литровая бутылка «Московской» водки — 60 рублей.

Было время, и цены снижались.

С 1947 по 1953 год в СССР происходило настоящее экономическое чудо — ежегодно в 1,5-2 раза снижались цены. Что важно: зарплаты при этом не снижались. В эти годы, нацеленные на результат скорого подъема экономики, особенно поощрялось перевыполнение плана, поэтому рабочие могли себе позволить неплохо заработать. На таблице цен(см. выше), составленной историком Надеждой Кузнецовой все наглядно видно.

За 100% перевыполнение рабочим платили полтора тарифа, за 150% — двойной тариф, за 200 % — три тарифа. В эти годы даже заключенные за перевыполнение плана на 200 % могли втрое уменьшить срок заключения. Понятно, что планы были высокими, но это реально работало. Что показательно, уже при Хрущеве перевыполнение плана всегда вело к снижению расценки труда — путем бюрократического пересмотра действующих нормативов.

Сталинская ипотека

Сегодня есть шутка: «Ипотека на полвека». Несмешная такая шутка. Поняли бы её после войны?

В план по восстановлению страны после войны советское правительство включало также и ипотечную программу советского образца. В третьем пункте Постановления Совета Министров СССР от 25 августа 1946 года было черным по белому прописана ипотечная ставка в 1% годовых. И это при нулевой инфляции послевоенных лет!

«Для предоставления рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим возможности приобретения в собственность жилого дома обязать Центральный Коммунальный Банк выдавать ссуду в размере 8-10 т. руб. покупающим двухкомнатный жилой дом со сроком погашения в 10 лет и 10-12 т. руб. покупающим трехкомнатный жилой дом со сроком погашения в 12 лет с взиманием за пользование ссудой 1% (одного процента) в год.

Обязать Министерство финансов СССР ассигновать на выдачу кредита рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим до 1 миллиарда рублей».

Немцы пленные

В феврале 1943 года в советском правительстве был поднят вопрос о целесообразности восстановления Сталинграда. Из-за рубежа поступали даже предложения о «консервации» города-героя в память о войне (идея Уинстона Черчилля). Однако Сталин настоял на восстановлении. Молотов же сказал, что ни один немец не покинет СССР, пока город не будет восстановлен полностью.

Труд пленных немцев в СССР не нужно недооценивать, но и перееоценивать в духе того, что СССР был восстановлен немцами не нужно. До сих пор можно услышать мнение, что вся малоэтажная застройка 40-х-50-х — дело рук немецких военнопленных, строивших дома по проектам немецких архитекторов. Это миф. Генеральный план восстановления и застройки городов разрабатывали советские архитекторы (Щусев, Симбирцев, Иофан и другие).

Но немцы, конечно, много что построили, также они работали в коммунальном хозяйстве. Отличались особой дотошностью и неспособностью понять (при усвоении все прочей рабочей лексики) слово «халява».

Методы

В 1946 году был определен план по кредитованию и финансовой поддержке регионов СССР, которые подверглись оккупации, началось стремительное восстановление инфраструктуры и жилого фонда. Был сделан упор на индустриальное развитие. В 1946 году механизация составляла 15 % от довоенного уровня, в 1949 году она уже стала вдвое больше довоенного.

Прошла коллективизация в регионах, вновь присоединенных к Советскому Союзу, был введен налог на частную собственность, приусадебные участки стали обязаны делать натуральные поставки, происходило укрупнение колхозов и снижение их количества, с целью увеличения длины поля, повышающей его эффективность.

Однако сельское хозяйство восстановилось после промышленности — к 1952 году.

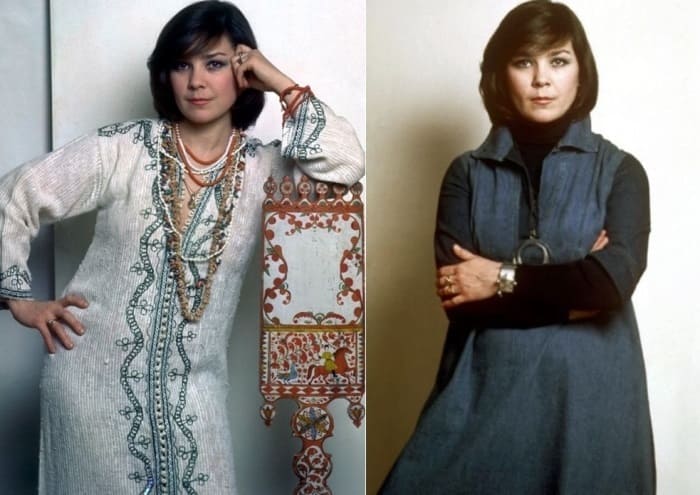

9 марта празднует свое 77-летие актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Самыми яркими и запоминающимися ее образами были роли в фильмах «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки» и др. Пик ее популярности пришелся на 1960-1970-е гг., тогда же она вышла замуж за Андрея Миронова, с которым прожила 14 лет. После этого актриса не выходила замуж. О причинах этого, как и о других личных тайнах, она говорит редко.

Известная артистка, которая сама себя называет актрисой одной роли | Фото: kino-teatr.ru

Лариса Голубкина | Фото: kino-teatr.ru

Актрисой Лариса Голубкина мечтала стать с детства, несмотря на то, что ее отец-военный считал это занятие несерьезным и предостерегал от соблазнов и разочарований, неминуемо поджидающих, по его мнению, девушку в актерской среде. «Артист – это же черт знает что! С тим даже рядом нельзя стоять – не то, что им быть!» – говорил он. Поэтому в музыкальное училище Лариса поступила в тайне от отца. Хотя она не училась в музыкальной школе, у нее были хорошие вокальные данные, поэтому ее приняли сразу.

Лариса Голубкина в роли Шурочки Азаровой в фильме *Гусарская баллада*, 1962 | Фото: 24smi.org

Кадр из фильма *Гусарская баллада*, 1962 | Фото: kino-teatr.ru

После окончания училища Лариса Голубкина поступила в ГИТИС на отделение музыкальной комедии, и родителям пришлось с этим смириться. Начало творческой карьеры актрисы было очень успешным: на втором курсе она получила предложение сыграть главную роль в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В образе гусар-девицы Шурочки Азаровой ее узнала вся страна. Правда, спустя годы актриса признается, что может этот фильм смотреть максимум до середины – сейчас ей кажется, что ее игра на тот момент была очень несовершенной.

Лариса Голубкина в роли Шурочки Азаровой в фильме *Гусарская баллада*, 1962 | Фото: biography-life.ru

Кадр из фильма *Гусарская баллада*, 1962 | Фото: kino-teatr.ruа

После премьеры фильма Ларису начали осаждать не поклонники, а… поклонницы. Фанатки подражали гусар-девице, разговаривали басом и курили. Голубкина признавалась: «После «Гусарской баллады» за мной начали девушки бегать. Как охотятся за кумирами-мужчинами, так и за мной носились толпы девиц». Они забрасывали ее письмами и дежурили у подъезда.

Кадры из фильма *Сказка о царе Салтане*, 1966 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Трое в лодке, не считая собаки*, 1979 | Фото: kinomania.ru

После окончания института Ларису приняли в Центральный академический театр Советской Армии. На сцене этого театра она выступала всю жизнь. Из-за постоянной занятости в спектаклях артистка часто отказывалась от киноролей, а со временем предложений стало поступать все меньше. Лариса Голубкина продолжала сниматься в кино и в 1970-1980-х гг., но самой ее знаменитой ролью так и осталась Шурочка из «Гусарской баллады». Она сама называет себя актрисой одной роли, но в чем-то это был ее осознанный выбор: «Я убедила себя, что женщина не должна после 45 лет сниматься. В лучшем случае, когда на тебя сваливается какая-то совершенно потрясающая роль… А так, просто чтобы мелькать… В 45 ты уже не девочка, и внешность меняется. В общем, я себя убедила, что нет работы в кино, ну и ладно».

Лариса Голубкина в фильме *Трое в лодке, не считая собаки*, 1979 | Фото: videocatalog.ru

Кадр из фильма *Трое в лодке, не считая собаки*, 1979 | Фото: kinomania.ru

О своей личной жизни Лариса Голубкина никогда много не рассказывала. Известно лишь то, что до знакомства с Андреем Мироновым она жила в гражданском барке с Николаем Щербинским, от которого родила дочь Машу (впрочем, сам он не признает свое отцовство). Когда они встретились с Мироновым, Маше был уже год. Актер удочерил ее и воспитывал, как родную дочь.

Лариса Голубкина в фильме *Дайте жалобную книгу*, 1965 | Фото: kino-teatr.ru

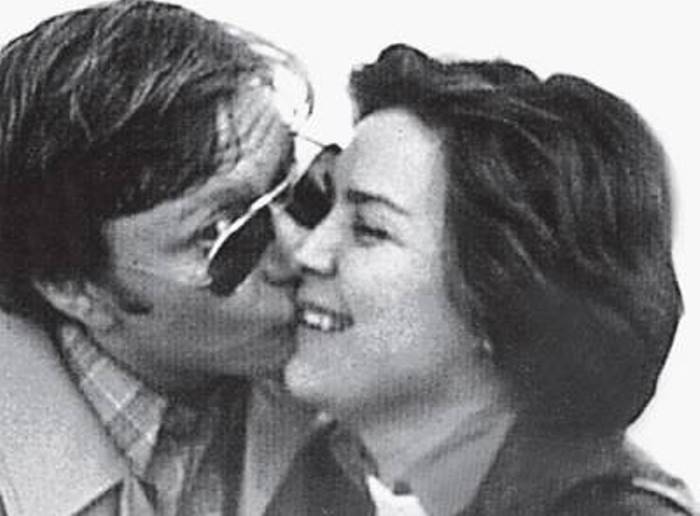

Андрей Миронов и Лариса Голубкина | Фото: liveinternet.ru

О 14 годах брака с Мироновым Голубкина до сих пор вспоминает с теплотой и нежностью. В их доме всегда было много гостей, часто устраивали праздники и посиделки. После скоропостижной смерти мужа Лариса Голубкина решила в доме оставить все так, как было при нем, – это было для нее данью памяти.

Лариса Голубкина, ее дочь Маша, Андрей Миронов, его мать Мария Миронова | Фото: kino-teatr.ruа

Лариса Голубкина с дочерью Машей | Фото: kino-teatr.ru

После смерти Андрея Миронова Лариса Голубкина решила, что больше никогда не выйдет замуж. Она даже представить не могла рядом с собой никого другого: «После Андрюши даже смешно…».

Известная артистка, которая сама себя называет актрисой одной роли | Фото: kino-teatr.ru

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина | Фото: aif.ru

А сейчас о своем одиночестве артистка говорит не без горечи и сожаления: «Придешь в ресторан, там сидят одни женщины. Самостоятельные, самодостаточные. Я тоже такая же. Сама за рулем, все проблемы решаю, помощи ни от кого не прошу. Слава Богу, справляюсь. Наверное, было бы мило, если у меня появился кавалер, умный, моего возраста, с которым можно поехать в оперу. Но таких еще не завелось. … Мне порой очень хочется найти человека, который ухаживал бы за мной, заботился, поддерживал меня, но в этом возрасте я не вижу смысла выходить замуж. Одинокой я себя не чувствую, спасают дочка и любимые внуки».

Лариса Голубкина | Фото: kino-teatr.ru

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина

Источник:

Вопрос о происхождения украинской нации один из самых дискуссионных и противоречивых. Историки «Самостийной» доказывают, что корни украинского этноса самые древние в Европе, ученые других стран пытаются их опровергнуть.

«Автохтонные» украинцы

Сегодня в украинском сообществе все чаще и смелее высказываются гипотезы, согласно которым история украинского этноса должна вести свой отсчет едва ли не от первобытных племен. По крайней мере, наши южные соседи всерьез рассматривают версию, согласно которой именно украинский этнос стал основой для появления великорусского и белорусского народов.

Киевский журналист Олесь Бузина по поводу этой гипотезы иронизировал: «То есть, по логике ее последователей, некий питекантроп, выведясь из обезьяны в Африке, пришел на берега Днепра, и тут потихоньку переродился в украинца, от которого произошли русские, белорусы и прочие народы вплоть до индусов».

Украинские историки, пытающиеся в пику Москве удревнить свои корни, забывают, что на протяжении более чем тысячи лет земли от Дона до Карпат, подвергавшиеся нашествию сарматов, гуннов, готов, печенегов, половцев, татар, неоднократно меняли свой этнический облик. Так, опустошительное монгольское завоевание второй четверти XIII века заметно сократило число жителей Приднепровья. «Большая часть людей Руссии, перебита или уведена в плен», – писал посетивший эти земли францисканец Джованни дель Плано Карпини.

На долгое время бывшие территории Киевского княжества погружаются в социальную и политическую смуту. До 1300 года они находятся в составе улуса Ногая, с XIV столетия попадают под власть княжества Литовского, а через два столетия сюда приходит Речь Посполитая. Еще недавно крепкий элемент древнерусского этноса оказался основательно размыт.

В середине XVII столетия вспыхнули казацкие восстания против польского владычества, которые были первыми попытками восстановления национальной идентичности. Их итог – «Гетманщина», ставшая примером южнорусской автономия под казацким управлением.

Первые самоназвания

До середины XVII столетия термин «украинец» в качестве этнического обозначения не употреблялся. Это признают даже самые идейные историки «Незалежной». Зато в документах той поры встречаются другие слова – русские, русины, малороссы, и даже россияне.

В «Протестации» 1622 года киевского митрополита Иова Борецкого есть такие строки: «каждому всходнего благочестия народу росийского челов еку… всем благочестивым церкве восточная благопослушным великоменитого н ароду российского всякого стану духовного и свицкого достоинства побожным людем».

А вот фрагмент письма 1651 года гетмана Богдана Хмельницкого турецкому султану Мехмеду IV: «…и вся русь, которая здесь живёт, которая с греками одной веры и от них своё начало имеет…». К слову, в записанной от кобзаря с Черниговщины Андрея Шута думе произносится: «Що ж то в нас гетьман Хмельницький, русин».

Нежинский протопоп Симеон Адамович в письме царю Алексею Михайловичу более конкретен: «…и по тех моих трудех от милости вашей царской с Москвы отнюдь ехати не хотелось есмь, ведаючи непостоянство своей братии малоросси йских жителей…».

Словосочетание «Малая Русь», как название поднепровских земель впервые зафиксировано в 1347 году в послании византийского императора Иоанна Кантакузина.

Окраинный народ

С термином «украина» впервые мы сталкиваемся в 1213 году. Это дата летописного сообщения о возвращении князем Даниилом Галицким пограничных с Польшей русских городов. Там, в частности, сказано: «Даниил еха с братом и прия Берестий, и Угровеск, и Столпье, Комов и всю украину».

Такое раннее упоминание дискуссионного термина и пытаются часто использовать в качестве доказательства древности украинской нации. Однако, в летописном контексте, собственно, как и в контексте той эпохи «украинами» именовали различные порубежные, окраинные земли в Московском царстве («сибирская украина») и Речи Посполитой («польска украйна»).

Писатель Владимир Анищенков говорит: «Наука этнология не отмечает такого народа как «украинец» вплоть до XIX века. Причём, сначала «украинцами» местных жителей стали называть поляки, затем австрийцы и германцы. В сознание малороссов это наименование внедрялось несколько веков. Начиная с века XV».

Впрочем, в сознании казачьих элит единый этнос, проживающий на территории Малороссии, стал обособляться и противопоставлят ься соседям уже во второй половине XVII столетия. Запорожский атаман Иван Брюховецкий в обращении к гетману Петру Дорошенко писал: «Взяв Бога на помощь, около своих неприятелей до московых, се есть москалей, болши дружбы с ними не имеючи…чтобы мы о таком московском и ляцком нам и Украине неприбылном намерении ведаючи, уготованное пагубы ожидати, а самих себя и весь народ украинский до ведомого упадку о себе не радеючи приводити имели».

К жителям Западных областей Украины, входивших в состав Австро-Венгрии, термин «украинцы» пришел позднее всего – в начале XX века. «Западенцы» себя традиционно называли русинами (в немецком варианте «рутены»).

«Моголи! моголи!»

Любопытно, что гордость украинской нации поэт Тарас Шевченко ни в одном из своих произведений не употреблял этноним «украинец». Зато в его послании к землякам есть такие строки: «Німець скаже: «Ви моголи». «Моголи! моголи!» Золотого Тамерлана онучата голі».

В изданной в Берлине в 1925 году брошюре «Украинское движение» русский эмигрант и публицист Андрей Стороженко писал: «Наблюдения над смешением рас показывают, что в последующих поколениях, когда скрещивание происходит уже в пределах одного народа, тем не менее, могут рождаться особи, воспроизводящие в чистом виде предка чужой крови. Знакомясь с деятелями украинского движения, начиная с 1875 года не по книгам, а в живых образах, мы вынесли впечатление, что «украинцы» — это именно особи, уклонившиеся от общерусского типа в сторону воспроизведения предков чужой тюркской крови».

А ведь один из самых популярных образов украинского фольклора – «козак-лыцарь Мамай» – наглядное подтверждение подобного предположения. Откуда у персонажа народных картинок чисто татарское прозвище? Не является ли он олицетворением беклярбека Мамая, чьи потомки учувствовали в формировании казачества на Украине?

В переводе с тюркских языков «казак» – это «разбойник», «изгнанник». Именно так называли не желавших подчиняться деспоту беглецов из армии Чингисхана, которые осели в степных районах нынешней Украины. Средневековый польский хронист Ян Длугош так писал о крымских татарах, напавших в 1469 году на Волынь: «Татарское войско составлено из беглецов, добытчиков и изгнанников, которых они на своем языке называют казаками».

На мысль о татарских корнях нынешней украинской нации наталкивают и результаты археологических раскопок на месте сражения при Берестечко (1651): оказывается, запорожские казаки не носили нательных крестов. Археолог Игорь Свечников утверждал, что представление о Запорожской Сечи как оплоте христианства сильно преувеличено. Неслучайно первая церковь в Запорожской вольнице появилась только в XVIII веке, после принятия казаками российского подданства.

Что говорят генетики

Нельзя не обратить внимания на этническую пестроту населения современной Украины. Этнографы утверждают, что печенеги, половцы и татары сыграли в формировании внешности «щирого» украинца не меньшую роль, чем русины, поляки или евреи.

Генетика в целом подтверждает такие предположения. Подобные исследования провела Лаборатория популяционной генетики РАМН, используя генетические маркеры Y-хромосомы (передающиеся по мужской линии) и митохондриальной ДНК (родословная женской линии).

Результаты исследования с одной стороны выявили значительное генетическое сходство украинцев с белорусами, поляками и жителями Запада России, но с другой – показали заметное различие между тремя внутриукраинским и кластерами – западным, центральным и восточным.

В еще одном исследовании, уже американских ученых Гарвардского университета, было глубже проанализировано распределение украинцев по гаплогруппам. Оказалось, что 65-70% украинцев принадлежит гаплогруппе R1a, которая характерна для степных народов. К примеру, у киргизов она встречается в 70% случаев, у узбеков – в 60%, у башкир и казанских татар – в 50%. Для сравнения, в российских регионах северо-запада – Новгородская, Псковская, Архангельская, Вологодская области – группе R1a принадлежит 30-35% населения.

Другие гаплогруппы украинцев распределились так: сразу три из них – R1b (западноевропейс кая), I2 (балканская), и N (финно-угорская) имеют примерно по 10% представителей, еще одна – E (Африка, Западная Азия) насчитывает приблизительно 5%.

Что же касается «автохтонных» обитателей территории Украины, то генетика здесь бессильна. «Генотипы современных украинцев ничего не могут нам сказать о древней истории населения Украины», – признает американский генетик Питер Форстер.

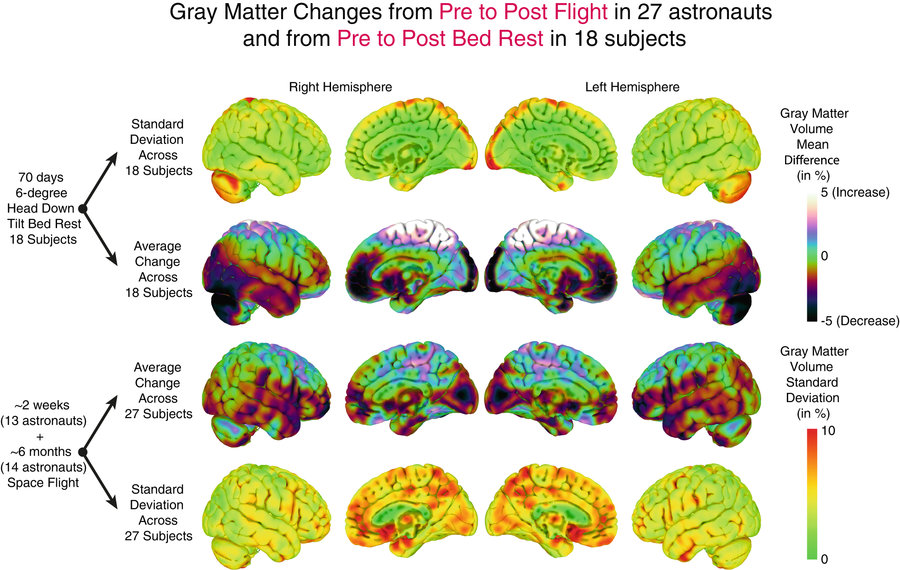

Веселый набор картинок из статьи, рассказывающей про результаты обследования на МРТ мозга астронавтов, летавших в космос на шаттлах (их миссии длились порядка двух недель) и участников долговременных экспедиций на МКС, проведших в космосе до полугода. Синий цвет показывает уменьшение объема серого вещества, красный — увеличение. Изменения главным образом связаны с невесомостью, которая вызывает перераспределение жидкости в организме.

В целом, у покорителей космоса наблюдается явно выраженное уменьшение височных и лобных долей и увеличение мозжечка и отделов, управляющих движениями ног. Чем больше человек провел в космосе — тем сильнее выражаются эти изменения.

Это изображение демонстрирует уменьшение участков мозга у членов экипажа МКС по сравнению с теми, кто летал на шаттлах

Картина изменений мозга при полете в космос чем-то напоминает МРТ людей, проведших много времени в лежачем положении. Но у последних также уменьшаются отделы, отвечающие за ноги.

Верхний ряд — изменения мозга у тех, кто провел много времени в лежачем положении, нижний — у космонавтов.

Источник

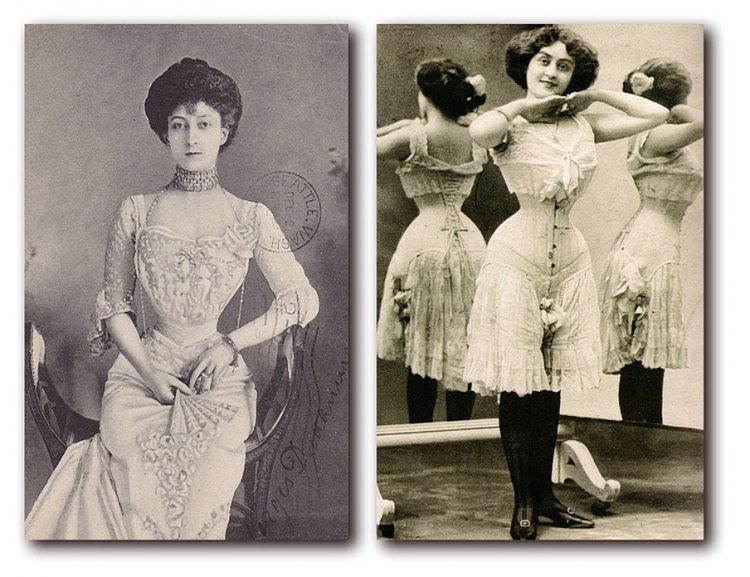

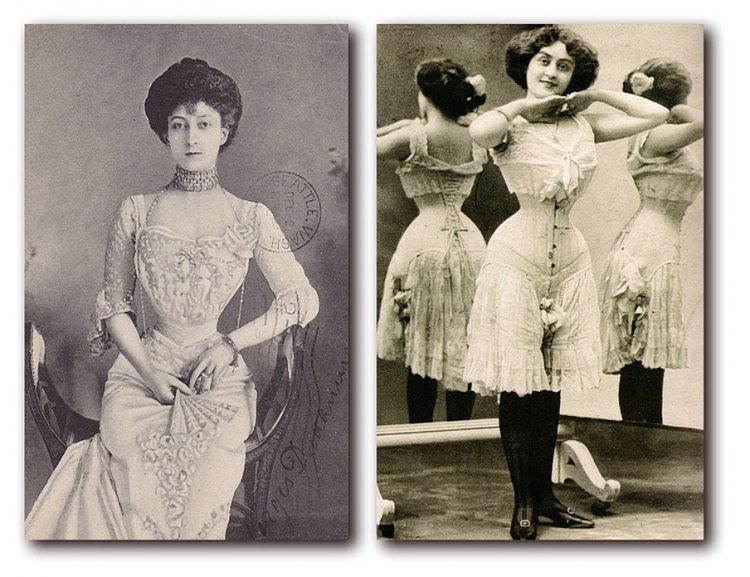

Огромные глаза, осиные талии, пышные кринолины

и пленительная женственность — не это ли мечта многих романтически настроенных дам? Что ж, всего этого было в избытке в викторианском обществе. Но какою ценой достигался образ трепетной лани, хрупкой и очаровательно беспомощной? И многие ли современные женщины согласились бы эту цену платить?

Давайте проведем небольшое расследование, для которого нам нужно будет рассмотреть, что именно было модно во 2-й половине XIX века.

1. Осиная талия

Прелесть, не правда ли? Признайтесь честно, барышни, кто из вас не мечтает о такой талии? Каким же способом викторианские красавицы с нехуденькими, прямо скажем, плечиками и пухлыми щечками добивались такого результата?

Приготовьтесь содрогнуться!

Да-да, именно ЭТО происходило с телом женщины, с юности носившей тугой корсет. В результате у красавиц уменьшался объем легких (отсюда периодические обмороки), ребра находили одно на другое (отчего дамы испытывали постоянные головные боли), деформировались внутренние органы (отчего беременность и роды были занятием крайне опасным!). Одна молодая дама даже скончалась во время собственного бракосочетания – уж слишком сильно был стянут ее корсет.

Тем не менее, процесс утягивания был довольно комичен. Чтобы достичь желаемых 40 см в обхвате талии, требовалась вторая пара рук, а нередко и ног, упиравшихся для равновесия в филейные части красотки.

Но модницам было мало ежедневных мучений от невозможности вздохнуть полной грудью или протолкнуть в пищевод хоть что-нибудь тверже мороженного. И в ход пошло второе изобретение викторианского гения.

2. Кринолин

В 1850-1860-е около 3000 женщин погибло из-за кринолина. Он был таким громоздким и легковоспламеняющимся, что носившая его дама ежеминутно рисковала споткнуться, удариться, зацепиться или загореться.

Но женщинам с рождения внушали, что красота требует жертв, потому что ну какой же кавалер обратит внимание на девицу, если у нее талия аж 60 см! Таким толстухам не место в приличном викторианском обществе!

Кстати, у кринолинов был еще один минус: непомерно широкие юбки не позволяли ухажерам приблизиться к даме ближе, чем на метр. В итоге, в комнату, полную разряженных модниц, джентльмен мог протиснуться только боком. В лучшем случае.

3. Панталоны

Слово «панталоны» нельзя было произносить в обществе ни при каких условиях! И неудивительно, учитывая их своеобразный крой. Да, панталоны знатных дам скромно доходили до колен и щедро украшались кружевом ручной работы, но при этом в них имелась одна маленькая, но важная деталь – сшивались они только на талии. Половинки для каждой ноги были скроены отдельно, а шаговый шов был открыт.

Это было очень удобно в «определенных» ситуациях, но именно поэтому ни одна приличная женщина ни за что не отважилась бы даже просто намекнуть на этот предмет собственного туалета. Все, связанное с естественными отправлениями организма, было в викторианском обществе строгим табу.

4. Косметика

В викторианскую эпоху декоративной косметикой почти не пользовались, чтобы не походить на падших женщин. Красивыми считались болезненная бледность и томный взгляд.

Те, кому не повезло родиться болезненными и бледными, не пускали дело на самотек, а всеми силами вытравляли со своих щек ненавистный румянец. И средства для этого использовали просто феноменальные!

Например, пили мышьяк. Тот самый мышьяк, которым травили крыс, считался лучшим средством для придания коже «исключительно нежного оттенка». Рекламным слоганом компаний, выпускавших подобные косметические средства, без сомнения, должно было быть «Сдохни красивой!»

Глазам же истинной леди надлежало быть большими и влажными, поэтому викторианки повально закапывали в глаза другой яд — белладонну. Она расширяла зрачки и заставляла глаза неестественно блестеть, а тех, кто особенно усердствовал, награждала проблемами со зрением, а то и полной слепотой.

5. Лекарства

Вот викторианская реклама викторианских капель от самой что ни на есть викторианской зубной боли. Обратите внимание: какое слово прежде всего бросается в глаза? Правильно — кокаин! Который в то время входил в состав очень разных лекарств: от кашля, от головной боли, от расстроенных нервов (самое оно!). Ведь не случайно одним из самых распространенных женских диагнозов 2-й половины XIX века была истерия. Быть может, тогдашние эскулапы просто не отличали истеричку от кокаиновой наркоманки?

А вот такие элегантные наборчики хранились в сумочках многих светских дам. Пить порядочной женщине было не к лицу, но против «лекарства» никто не возражал. Нетрудно представить, что бывало, когда викторианка собиралась с подружками, чтобы сообща полечить больной зуб или, скажем, мигрень.

А когда к дамам присоединялись кавалеры с собственными «лекарствами», то общение происходило еще оживленней.

Потом теплая компания могла закатиться в один из фотосалонов, и тогда получались вот такие шедевры, приводящие в недоумение потомков. Кстати, улетевшая голова — это НЕ фотошоп, а просто… улетевшая голова (спецэффект создан в XIX веке).

Литературные герои викторианской эпохи тоже баловались веществами. Среди них Анна Каренина (морфий перорально) и Шерлок Холмс (кокаин внутривенно). Причем читателей это совершенно не смущало.

Никому и в голову не приходило задаться вопросом: а как человек, прочно сидящий на наркоте, может очаровывать высшее светское общество или, тем более, вести уголовные расследования? За ЭТО в то время не «привлекали».

Что ж, каковы писатели, таковы и персонажи. Вот далеко не полный список авторов викторианской эпохи, известных своими наркотическими пристрастиями:

Уилки Коллинз, Чарльз Диккенс, Льюис Кэррол, Эдгар Аллан По, Поль Верлен, Артюр Рэмбо, Шарль Бодлер, Ги де Мопассан.

6. Прически

Викторианки – рекордсменки по длине волос среди дам других эпох. Феерические прически из гигантских кос или каскада кудрей сооружала в то время каждая вторая.

Кстати, далеко не все женщины использовали для причесок накладные волосы. У очень и очень многих они были совершенно неподдельными.

Например, как у этих счастливиц.

Уже завидуете? Не спешите! Ведь всю эту роскошь нужно было мыть! А с водой, да еще горячей, в 19 веке была напряженка. Даже самые обеспеченные женщины мыли голову «по мере загрязнения», каковая мера в то время была ну о-очень растяжимой. Достаточно сказать, что сама императрица Австро-Венгрии Елизавета, считавшаяся сногсшибательной красавицей, мыла голову один раз в… две недели!

В эти дни она отменяла все приемы и светские мероприятия и много часов мыла и сушила волосы с помощью камеристок, потому что в одиночку с этим она бы не справилась. Менее высокопоставленным викторианским рапунцель оставалось только почесывать в затылке. В прямом и переносном смысле.

7. Траурные украшения

Траур викторианцы носили долго и остервенело. В течение первого года вся одежда без исключения должна была быть абсолютно черной, да и после не дай Бог было надеть недостаточно мрачный оттенок коричневого или серого! Зато украшения не просто позволялись, но даже приветствовались. Весь вопрос в том, КАКИЕ это были украшения. Из чего, по-вашему, сделаны вот эти ожерелья?

Правильно! Это волосы. Нежные мисс и мадемуазели бестрепетно носили на груди локоны, срезанные с трупа! В наше время на такое отважится не каждый гот, но в XIX веке дамы увлеченно обсуждали, какой фасон выбрать и в какую оправу нарядить памятку о любимом человеке, с нетерпением ждущем вас по ту сторону могилы.

8. Фитнес

Во все времена женщины хотели быть стройными. Тех, кто занимался гимнастикой, были единицы, а в основном красавицы боролись с лишним весом довольно экзотическими способами. Например, пили уксус, который расстраивал пищеварение и, вдобавок к сброшенным килограммам, придавал мертвенную бледность лицу. Два зайца одним выстрелом! Но были способы и более радикальные.

Вот в таких безобидных флакончиках в викторианских аптеках продавались… личинки ленточных червей! Желающие похудеть дамы глотали их, и паразит, поселившийся в их внутренностях пожирал любую пищу, лишая организм хозяйки питательных веществ. И чем больше красавица ела, тем быстрей рос червь, и тем стремительней худела недавняя пышечка. Ни диет, ни упражнений – идеальный фитнес! Если бы не одно «но». Вырастая до определенных размеров, глист начинал представлять угрозу жизни хозяйки, и его нужно было удалить из организма счастливой обладательницы тонкой талии и аристократически бледного лица.

И викторианские эскулапы придумали оригинальный способ. В горло женщины проталкивался металлический цилиндрик с кусочками пищи внутри. Червь заползал по пищеводу в цилиндр, который затем вынимали вместе с глистом. Вуаля! Дамы выстраивались в очередь за чудодейственным средством от лишних килограммов.

Кстати, этот способ похудеть некоторые знаменитости негласно используют до сих пор.

Не напоминают ли вам все эти безумные ухищрения викторианских красавиц современную гонку за идеальной внешностью, ради которой любые средства хороши? И еще неизвестно, что скажут через 100 лет о нашем ботоксе.

Призадумаешься…

Источник

Знаменитые кони Клодта, украшающие Аничков мост, являются гордостью Петербурга. А автором этих знаменитых шедевров является Петр Карлович Клодт, потративший на их создание около 20 лет. Сейчас кажется, что лучшего места для этих великолепных скульптур не найти. Но на самом деле история их установки началась совсем не с Аничкового моста.

В 1832 году Университетскую набережную, напротив Академии Художеств, было решено украсить в греческом стиле двумя скульптурными группами бронзовых коней с их укротителями – братьями-близнецами Диоскурами, героями древнегреческой мифологии.

Петр Карлович Клодт.

Выполнить этот заказ поручили скульптору из Санкт-Петербурга Петру Клодту, который и приступил к работе. Однако спустя некоторое время планы поменялись – и на набережной вместо коней легли древние изваяния двух сфинксов XIII века, доставленных из столицы Египта.

Cфинксы в Петербурге.

В то время над ансамблем Дворцовой площади работал знаменитый скульптор Карл Росси. И он решил украсить пристань между Зимним Дворцом и Адмиралтейством львами и конями Клодта. Но император Николай I такую идею не одобрил, на пристани разместили сторожевых львов с шарами и вазы. Петр Клодт стал самостоятельно подыскивать место для их установки, и выбрал Аничков мост. Там их и установили в 1841 году, на одной стороне моста, западной. А на другом берегу временно поставили их копии из гипса, покрашенные под бронзу.

Аничков мост в 1840-х годах.

За год Клодт изготовил еще две скульптуры, но до моста они так и не дошли. В качестве подарка от Николая I прусскому королю кони отправились в Берлин, где и были установлены. Потратив еще год, Клодт отлил новые копии бронзовых коней, их установили, но через три года, сняв с постаментов, отправили в Неаполь. Пока копии раздаривались в качестве царских подарков, у скульптора родилась новая идея. Он решил не делать больше копии, а создать две совершенно новые композиции, объединенные с уже установленными единым замыслом.

В 1851 году мост, украшенный конными группами, предстал во всей красе. Все композиции объединены в единую последовательность, отражающую этапы покорения необъезженного коня человеком, и символизирующую борьбу человека с грозными силами природы и торжество над ними. По замыслу Клодта, фигуры на мосту расположены так, что рассмотреть их все одновременно с какой-либо точки невозможно, а рассматривать их следует, постепенно переходя от одной к другой. Но в зависимости от начальной точки, сюжет будет выглядеть по-разному.

Например, так:

Юноша в ожидание противоборства в напряжении сдерживает вставшего на дыбы коня. Конь стоит на дыбах, пытаясь вырваться, юноша его удерживает. Конь сбросил попону и почти вырвался. Юноша повержен, но коня удерживает, натягивая узду. Приподнявшись и опираясь на колено, юноша подчиняет себе дикого коня.

Или так:

Начало поединка… Юноша пытается схватить коня, вставшего на дыбы.

Коню почти удалось вырваться, но юноша удерживает его из последних сил.

Юноша уже уверенно сдерживает коня, а тот ему постепенно покоряется.

Победивший юноша уверенно ведет под уздцы подчинившегося коня.

Но есть одна интересная деталь : на копытах обоих коней, обращенных в сторону Адмиралтейства, имеются подковы, а два коня на другой стороне – не подкованы.

Кони с подковами…

Многие объясняют это так: в те времена на Литейном проспекте и в Кузнечном переулке находились литейные мастерские и кузницы, поэтому от кузниц движутся уже подкованные лошади.

… и без подков.

В начале борьбы дикие кони должны быть неподкованными, и лишь после того, как человек их приручил, коней можно было подковать. С учетом этого факта, сюжет представляется по-другому:

Припавший на одно колено юноша, останавливает дикого, еще не подкованного, коня.

Конь сбросил юношу и почти вырвался от него. Конь, еще пытаясь сопротивляться, начинает подчиняться воле человека. Конь подкован. Укротитель и взнузданный и подкованный конь уверенно шагают рядом.

Но на этом варианты не заканчиваются, есть еще один интересный:

Человек лежит на земле. Вот он встал на колено. Вот он уже встал на ноги. И вот он уже идет во весь рост, взяв коня под уздцы. Но разве может лежащий на земле кого-то укротить? Человек может с помощью коня подняться с земли, и тогда выходит что вся эта композиция не Укрощение коня, а Возвышение человека, устремление его ввысь, благодаря коню. И убеждает в этом последняя группа, где рядом идут два самых великолепных существа на земле, одинаково красивых сильных и грациозных. Кстати, сам Клодт назвал свои изваяния Конь с водничим, именно Конь стоит у него на первом месте.

БОНУС

Став по правой стороне моста спиной к Адмиралтейству, многие туристы стремятся заглянуть под скакуна, который ближе к Аничковому дворцу.

Так есть ли лицо?

По одной из самых известных баек Клодт вылепил гениталии этого коня в виде лица – то ли Наполеона, то ли любовника своей супруги. К реальности это отношение вряд ли имеет, но туристов забавляет.

Источник:

Дастин Ли Хоффман – актёр, которого можно по праву считать неотъемлемой частью современного кинематографа. Этот актёр восхищает многогранностью своего таланта и не раз доказывал, что для него ничего невозможного нет. Он может сыграть и несколько странного отца семейства, и перевоплотиться в женщину, и довести зрителей до слёз комедийной роль. В этом обзоре «десятка» фильмов, которые обязательно поднимут настроение.

1. «Выпускник»

Кадр из фильма «Выпускник»./фото: filmgoo.com

режиссер Майк Николс/1969 год

Фильм, который сделал Дастина Хоффмана знаменитым. Он играет роль Бена Брэдока, выпускника колледжа. Он возвращается к родителям, которые надумали познакомить его с девушкой, которая возможно в будущем станет его женой. Они знакомят его с четой Робинсонов, у которых есть дочь ровесница Бена. Поначалу молодые никак не проявляют заинтересованности друг друга, зато миссис Робинсон очень понравился Бен, и она соблазняет его. У них начинается роман. Фильм стал в свое время настоящим хитом.

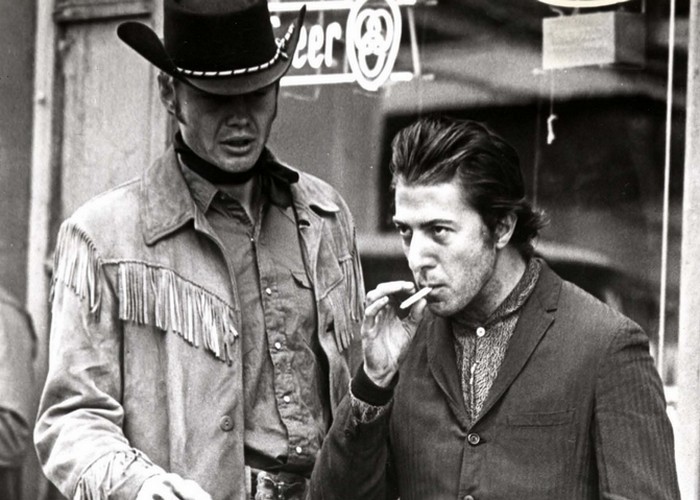

2. «Полуночный ковбой»

Кадр из фильма «Полуночный ковбой»./фото: simkl.ru

режиссер Джон Шлезингер/1969 год

Этот фильм стал пионером и эталоном независимого американского кино. Дебютная роль для Джона Войта и роль, которая принесла славу Дастину Хоффману. Лауреат многочисленных премий, в том числе «Оскар» за лучший фильм года. Сюжет фильма таков: Джо Бак (Джон Войт) покидает захолустный городок в Техасе и отправляется за американской мечтой в Нью-Йорк. Он хочет использовать свои незаурядные сексуальные возможности для обольщения дам в целях получения за это премиальных.

Для этого он придумывает себе образ ковбоя из Техаса, намереваясь объезжать «породистых кобылиц» в самом Нью-Йорке. Идеализм и наивность играют злую шутку с молодым человеком. Реальность, в которую попадает главный герой, оказывается не тем, что он представлял. Он одинок в огромном городе, который забирает твою жизненную энергию и ничего не дает взамен. Джо Бак оказывается одинок, обманут и оставлен без денег.

Человека, который его обманул, зовут Ратсо (Дастин Хоффман), он такой же неудачник, как Джо Бак, и они становятся друзьями. Два человека противопоставляют свою мужскую дружбу жестокому миру. Этот фильм — гимн человеческого духа, кинолента учит нас никогда не отчаиваться в трудных ситуаций. Жизнь — это дерьмо, но всем нам приходится в нем жить, и очень важно не оскотиниться и сохранить человеческое достоинство.

3. «Маленький большой человек»

Кадр из фильма «Маленький большой человек»./фото: kinozon.tv

режиссер Артур Пенн/1970 год

Дастин Хоффман играет роль Джек Крэбб. Он прожил 121 год и участвовал во всех значимых событиях в истории Дикого Запада. Долгое время он живет среди индейцев. Потом живет среди белых. Становиться свидетелем нападения полковника Кастера на племя шайенов и последующей бойней в Литтл-Бигхорн.

4. «Соломенные псы»

Кадр из фильма «Соломенные псы»./фото: incolors.club

режиссер Сэм Пекинпа/1971 год

Дастин Хоффман в роли математика Дэвид Самнер, устав от городской рутины, вместе с женой отправляется жить в небольшой провинциальный городок на берегу моря. В этом городке, когда-то родилась и выросла его жена. Почему-то местные не очень хорошо восприняли их приезд. Жена Дэвида, вспомнив прежнюю любовь, начинает флиртовать с местными парнями, тем самым подливая масло в огонь. Ситуация накаляется и вот вот придется браться за оружие.

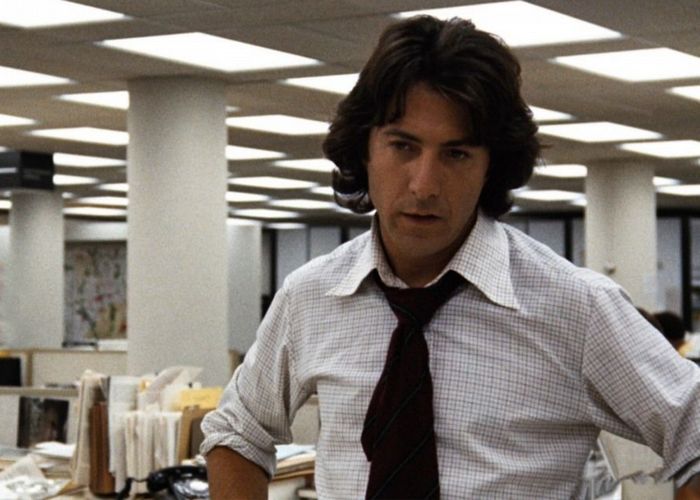

5. «Вся президентская рать»

Кадр из фильма «Вся президентская рать»./фото: kinozon.tv

режиссер Алан Пакула/1974 год

Фильм снят по книге, описывающие реальные события, происходящие в США во время Уотергейтский скандала. Два журналиста Боба Вудворда и Карла Бернстейна (Дастин Хоффман) занимаются политическими расследованиями. К ним в руке попадает материал, дискредитирующий действующего президенты США Ричарда Никсона в преддверии выборов нового президента. Начинается проверка материала и поиск свидетелей.

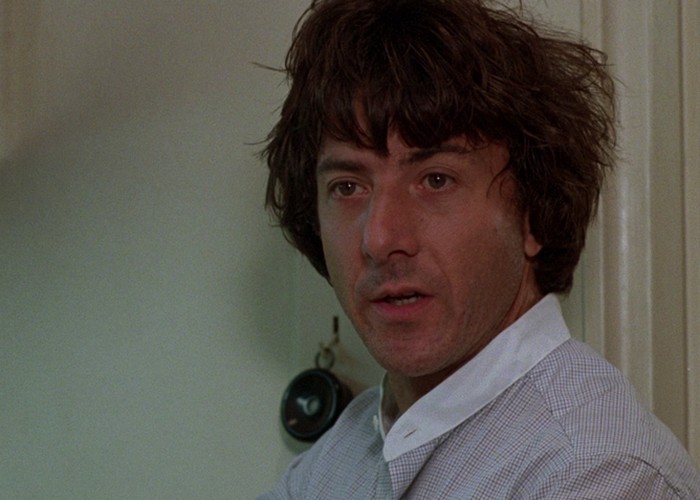

6. «Марафонец»

Кадр из фильма «Марафонец»./фото: simkl.ru

режиссер Джон Шлезингер/1976 год

Марк Леви (Дастин Хоффман), студент-историк, живет в Нью-Йорке и любит бегать в центральном парке. Его брат – агент спецслужб. Сам того не ведая, он втягивает своего брата в грязные дела, сам при этом погибая от рук бывшего нацистского преступника доктора Кристиан Шелл, более известного под именем «Белый ангел». Марк Леви стремиться отомстить за брата и вступает в схватку с опасным преступником, которому во что бы ни стало нужно перевезти партию алмазов контрабандой.

7. «Крамер против Крамера»

Кадр из фильма «Крамер против Крамера»./фото: fastpic.ru

режиссер Роберт Бентон/1979 год

Тэд Крамер (Дастин Хоффман) работает в рекламном агентстве. Его жена покидает семью ради устройства свое карьеры, оставив сына мужу. Теперь Тэду Крамеру приходиться работать и одновременно воспитывать сына. Вскоре его бывшая жена требует вернуть ей сына, но он не соглашается. Начинается судебный процесс. Премия «Оскар» Дастину Хоффману.

8. «Тутси»

Кадр из фильма «Тутси»./фото: kinofanat.net

режиссер Сидни Поллак/1982 год

Город Нью-Йорк наводнен безработными актерами, среди них Майкл Дорси, который не может найти работу в шоу-бизнесе из-за своего перфекционизма. Являясь профессиональным актером, он решается переодеться в женщину и попробовать добиться успеха в женском обличье. Из-за этого происходит много комичных ситуаций.

9. «Человек дождя»

Кадр из фильма «Человек дождя»./фото: startfilm.ru

режиссер Барри Левинсон/1988 год

Герой Тома Круза Чарли Бэбит узнает после смерти отца, что у него старший брат Рэймонд Бэбит, страдающий аутизмом, и все наследство достается ему. Чарли решается на отчаянный шаг. Несомненно, главным украшение фильма стали великолепные актерские работы Дастина Хоффмана и Тома Круза. Для первого это кульминация актерской карьеры, а для второго настоящий прорыв в серьезном драматическом кино.

Дастин Хоффман получил за роль больного аутизмом своего второго Оскара. Он сыграл просто великолепно. Очень сложно играть людей, страдающих психологическими заболеваниями, есть риск переиграть, и скатится в пошлость. Дастин Хоффман справился со своей ролью и этого говорит о его профессионализме и безграничном таланте.

10. «Капитан Крюк»

Кадр из фильма «Капитан Крюк»./фото: reactor.cc

режиссер Джон Уильямс/1991 год

Дастин Хоффман играет роль капитана Крюка, главного противника волшебного Питера Пэна, мальчика который не хотел становиться взрослым.

Источник:

Коллаборационизм в той или иной степени сопутствовал всем крупным вооружённым конфликтам в мировой истории (только назывался он иначе), однако именно во Второй мировой войне он приобрел самый массовый характер.

Само слово коллаборационизм появилось в 1940 году и первоначально обозначало сотрудничество французов с нацистами, к которому призвал глава режима Виши маршал Филипп Петен. В годы войны коллаборационизм был распространён повсеместно, национальные дивизии СС создавались на всех оккупированных немцами территориях. Из 38 дивизий СС только 12 были укомплектованы немцами. Добровольческие армии и национальные дивизии формировались на всех фронтах войны: от Индии до Дании. Не было только отдельных греческих, польских, чешских и литовских формирований, хотя и представители этих наций были представлены в других немецких частях.

О причинах коллаборационизма сказано много. Это и недовольство существующей властью, и меркантильные интересы. Первой причиной чаще всего пытаются оправдать советский коллаборационизм, так как время, прошедшее со времен Гражданской войны, коллективизации и раскулачивания было в историческом масштабе весьма незначительным.

Единство народа, о котором говорила советская пропаганда, к 1941 году ещё не сформировалось, уровень жизни оставлял желать лучшего, поэтому часть населения на оккупированных территориях, если и не приняла немцев хлебом-солью, то испытывала некоторые надежды с приходом «новой власти».

Если же говорить о европейском коллаборационизме, то стоит учитывать искусственное деление Европы по результатам Версальского мира, которое стало причиной национализма среди этнического большинства многих стран.

Когда сегодня говорят о коллаборационизме в годы войны, то обычно вспоминают Русскую освободительную армию генерала Власова, казачьи дивизии СС и дивизию «Галичина». Однако, несмотря на несомненные сходства этих боевых подразделений, они существенно различались. Костяк РОА составляли белоэмигранты, номинальной целью которых была борьба с большевизмом, казачьи дивизии сражались за обещанную им «самостийность» и Казакию.

С «Галичиной» ситуация была совсем странная. По воспоминаниям Кубийовича, инициатор создания дивизии Вехтер считал, что «Галичина была страной, в которой нужно возобновить немецкое (австрийское) влияние, которое происходило еще со второй половины XVIII века».

Показательно, что первоначально Гитлер с больших скептицизмом относился к идее создания национальных дивизий на оккупированных территориях. По расовой теории Третьего рейха все «неарийцы» считались «унтерменшами», «недочеловеками», а потому в перспективе немцами планировалась ареизация завоеванных народов.

Привлечь на свою сторону значительную часть казачества Гитлеру позволила теория о том, что казаки относятся к остготам, а потому им должна быть не менее привлекательна идея об освобождении от «большевистского ига».

Уже в декабре 1942 года было организовано Казачье управление Дона, Кубани и Терека (Козакен Лейте-Штелле). Обещанная независимость Казакии предполагала не только особые приоритетные условия для казаков, но и их обязательства перед Рейхом. С казачьих территорий снимался большой продовольственный налог. Идея о создании самостийной Казакии прожила недолго, Третий Рейх отказался от неё уже в январе 1943 года.

Склонить к сотрудничеству все казачество немцам не удалось. Именно казачество было ядром кавалерии Красной армии, уже к концу 1941 года против нацистов сражалось 116 кавалерийских казачьих дивизий.

Большую часть советских коллаборационистов составляли так называемые «хиви» – солдаты вспомогательных войск вермахта. По большей части, набирали их среди пленных красноармейцев. По данным историка Романько, число «хиви» в вермахте составляло 665-675 тысяч человек.

29 апреля 1943 года «хиви» официально было разрешено носить немецкую униформу, но без немецких эмблем, без петлиц и погон. При всей многочисленности «хиви» нельзя однозначно отнести к идейным коллаборационистам, помогать нацистской Германии пленные шли из соображений конформизма.

На оккупированных территориях формировались также ягдкоманды (истребительные или охотничьи команды) – «лжепартизаны», которые использовались для поиска и уничтожения настоящих партизан.

источник

При обороне архитектура крепости играла решающую роль. Месторасположение, стены, оснащение — все это определяло, насколько будет успешен штурм, и стоит ли вообще его предпринимать.

Афинские длинные стены

После победы в греко-персидских войнах начинается расцвет Афин. Для защиты от внешнего врага огромный полис был прикрыт крепостной стеной, не только окружавшей город, но и защищавшей путь до главных морских ворот Афин — порта Пирей. Сооруженные в сжатые сроки длинные стены простирались на шесть километров. Поскольку в V веке до нашей эры снабжение Афин хлебом велось из колоний Северного Причерноморья, стратегически важно было сохранить возможность снабжения громадного города по морю.

Внешняя угроза для Греции на тот момент отсутствовала, большинство греческих полисов обладали куда меньшими, чем Афины, армиями, а главный вероятный противник афинян — спартанцы — были непобедимы в полевом сражении, но крепостей брать не умели. Поэтому Афины теоретически превращались в неприступную крепость, способную выдерживать многолетнюю осаду, без перспектив для врага овладеть городом. На деле так и оказалось — для победы над Афинами Спарте пришлось строить флот, и только после того, как морские пути были перекрыты, Афины были вынуждены капитулировать. По условиям мирного жители города были вынуждены уничтожить стены, которое впоследствии были восстановлены и окончательно разрушены лишь в римскую эпоху.

Замок Крак де Шевалье

В Средние века, когда друг против друга воевали небольшими армиями, состоявшими из нескольких десятков, сотен и крайне редко тысяч человек, мощные каменные стены, окруженные рвом, были практически неприступны. Длительные осады, требовавшие колоссального напряжения сил, тоже практиковались крайне редко. Только в кинематографе и ряде произведений художественной литературы можно встретить лихое описание штурма средневекового замка. В реальности это задача трудновыполнима и исключительно сложна. Одной из самых мощных крепостей крестоносцев на территории современной Сирии был замок Крак де Шевалье. Усилиями Ордена госпитальеров была возведена стена толщиной от 3 до 30 метров, усиленная семью башнями. В XIII веке замок имел гарнизон до 2000 человек и огромное количество запасов, позволявших выдержать длительную осаду. Крак де Шевалье был фактически неприступен, неоднократно отражая натиск противника.. Его не раз осаждали, но всегда безуспешно. Только в 1271 году крепость была взята, правда, не штурмом, а только при помощи военной хитрости.

Сан-Эльмо. Мальта

К середине XVI века оплот мальтийских рыцарей представлял собой внушительную крепость. Она была окружена системой крепостных стен с бастионами, а батареи имели возможность вести перекрестный огонь, нанося значительный урон атакующим. Чтобы разрушить крепость, необходимо было планомерно обстреливать ее артиллерийским огнем. Мальтийский флот был надежно укрыт во внутренней бухте за линией оборонительных сооружений города Борго.

К середине XVI века оплот мальтийских рыцарей представлял собой внушительную крепость. Она была окружена системой крепостных стен с бастионами, а батареи имели возможность вести перекрестный огонь, нанося значительный урон атакующим. Чтобы разрушить крепость, необходимо было планомерно обстреливать ее артиллерийским огнем. Мальтийский флот был надежно укрыт во внутренней бухте за линией оборонительных сооружений города Борго.

Узкий вход в бухту перегораживался массивной цепью. В 1565 году, когда турки предприняли попытку овладеть крепостью, гарнизон состоял из 540 рыцарей, 1300 наемных солдат, 4000 моряков и нескольких сотен жителей Мальты. Осадная армия турок насчитывала до 40 тысяч человек. В ходе боев туркам ценой колоссальных потерь удалось взять форт Сан-Эльмо, но в дальнейшем пришлось отказаться от попыток штурма других укреплений крепости и снять осаду.

Шуша

Безопасность крепости далеко не всегда зависит от массивности ее стен и оборонных сооружений. Выгодное расположение может свести на нет любое численное превосходство осадной армии. Например, как в случае с крепостью Шуша в Карабахе, которую русские войска обороняли в 1826 году. Возведенная практически на отвесных скалах цитадель, была фактически неприступна. Единственный путь в крепость представлял собой извилистую тропу, которая прекрасно простреливалась из крепости, а два установленных вдоль нее орудия могли картечью отразить любую попытку приблизиться к воротам.

В 1826 году Шуша выдержала 48-дневную осаду 35-тысячной персидской армии. Две попытки штурма были отбиты с огромными потерями для осаждавших. Особенности положения крепости не позволяли врагу и полностью блокировать крохотную крепость, которая получала продовольствие извне. Примечательно, что за время осады гарнизон крепости потерял всего 12 человек убитыми и 16 пропавшими без вести.

Бобруйская крепость

К началу Отечественной войны 1812 года крепость Бобруйска считалась новой и одной из сильнейших на западных рубежах Российской империи. Основная оборонительная линия крепости включала 8 бастионов. На вооружении четырехтысячного гарнизона было 337 орудий, огромные запасы пороха и продовольствия. В успехе лобового штурма противник никогда не мог быть уверен, а длительная осада означала, что крепость выполняла свою главную роль — задержать врага и выиграть время. В Отечественной войне 1812 года Бобруйская крепость выдержала многомесячную блокаду, находясь в глубоком тылу наполеоновской армии в течение всей войны. 16-тысячный польский отряд, осуществлявший осаду, после нескольких неудачных столкновений ограничился лишь блокадой Бобруйской крепости, оставив попытки штурма.

источник

В истории династического герба Романовых белых пятен не меньше, чем в самой истории династии. По какой-то причине долгое время у Романовых вообще не было своего герба, они использовали государственный герб, с изображением двуглавого орла, как личный.

Их собственный родовой герб был создан лишь при Александре II. К тому времени геральдика российского дворянства практически оформилась, и только правящая династия не обладала собственным гербом. Неуместным будет говорить, что династия не питала особого интереса к геральдике: еще при Алексее Михайловиче вышел «Царский титулярник» — рукопись, содержащая портреты русских монархов с гербами русских земель.

Возможно, подобная верность двуглавому орлу обусловлена необходимостью для Романовых показать законную преемственность от Рюриковичей и, что самое важное, от византийских императоров. Как известно, начиная с Ивана III, о Руси начинают говорить как о преемницы Византии. Тем более, что царь взял в жены Софью Палеолог, внучку последнего византийского императора Константина. Они взяли символ византийского двуглавого орла в качестве своего фамильного герба.

В любом случае, это всего лишь одна из многочисленных версий. Доподлинно неизвестно, почему правящая ветвь огромной империи, которая состояла в родстве со знатнейшими домами Европы, так упорно игнорировала геральдические порядки, складывающиеся веками.

Долгожданное появление собственного герба Романовых при Александре II только прибавило вопросов. За разработку императорского заказа взялся тогдашний герольдмейстер барон Б.В. Кене. За основу был взят прапор воеводы Никиты Ивановича Романова, в свое время главного оппозиционера Алексея Михайловича. Точнее его описание, поскольку само знамя к тому времени было уже утрачено. На нем был изображен золотой грифон на серебряном фоне с небольшим черным орлом с поднятыми крыльями и с львиными головами на хвосте. Возможно, Никита Романов позаимствовал его в Лифляндии во время Ливонской войны.

Новый герб Романовых представлял собой красного грифона на серебряном фоне, держащего золотые меч и тарч, увенчанный малым орлом; на чёрной кайме восемь оторванных львиных голов; четыре золотые и четыре серебряные. Во-первых, бросается в глаза изменившийся цвет грифона. Историки геральдики полагают, что Кене решил не идти против установленных в то время правил, которые запрещали помещать золотую фигуру на серебряном фоне, за исключением гербов таких высочайших особ, как Папа Римский.

Таким образом, изменив цвет грифона он понизил статус родового герба. Или же сыграла роль «лифляндская версия», согласно которой Кене делал акцент на ливонское происхождения герба, поскольку в Лифляндии с XVI века было обратное сочетание гербовых цветов: серебряный грифон на красном фоне.

О символике романовского герба и поныне существует немало споров. Почему столь большое внимание уделяется львиным головам, а не фигуре орла, которая по исторической логике должна быть в центре композиции? Почему он с опущенными крыльями, и какова, в итоге, историческая подоплека романовского герба?

источник