Архив за месяц: Ноябрь 2016

Дмитрий Иванович Менделеев в школе прогуливал уроки химии. О нем говорили, как о русском Да Винчи – настолько широк был круг его научных интересов. Еще при жизни его называли гением, но Нобелевскую премию так и не дали.

Педагогика и анатомия

Будучи семнадцатым ребенком в семье и оставив после себя 7 потомков, Менделеев очень любил общаться с детьми. Он не делал различий между собственными отпрысками, детьми многочисленных друзей, гостивших в его доме, или крестьянскими ребятишками. Одним из любимых развлечений Менделеева был домашний театр, который дети устраивали прямо в сенном сарае, а любимой постановкой – шекспировский «Гамлет» с дочкой Любочкой-Офелией и датским принцем Александром Блоком. Умение прекрасно ладить с детьми вполне объяснимо. Известно, что по образованию Менделеев был педагогом. Он пошел по стопам своего отца и окончил физико-математический факультет главного Педагогического института Санкт-Петербурга. О том, что до этого Менделеев хотел стать врачом, известно меньше. А между тем он готовился поступить в медицинскую академию, но отказался от своей затеи после посещения анатомического театра.

Зависть и Боблово

Менделеев много путешествовал. В одной только Франции он побывал 33 раза. Но в первую очередь ученый направлял свои интересы на Россию: в ходе научной деятельности он посетил более 100 российских городов. Не всегда его поездки были связаны исключительно с работой. В своем дневнике о паломничестве по Валааму и Коневцу он записал, что завидует монахам, которым доступно молитвенное уединение. В жизни Менделеева периодически наступали моменты, когда он мечтал отрешиться от суеты: «надо обязанности исполнять, а сил уже нет и времени нет». Обязанностей, действительно, было много: кроме службы Менделеев много времени проводил в своем поместье в Боблово, где пытался, в том числе, доказать всему миру, что урожаи в российском нечерноземье ничуть не хуже немецких или голландских. И именно здесь, в Боблово, Менделеев, вероятно, мог обретать на время то монашеское уединение, которому завидовал.

Молчание

Дом семьи Менделеевых часто был полон гостей. Дмитрий Иванович поддерживал дружбу с Бородиным, Сеченовым, Мечниковым. К нему приезжали Гоголь, Глинка, Погодин, Баратынский, Тимирязев, Вернадский. Любимым партнером по шахматам был живописец Архип Куинджи. Были ли среди них закадычные друзья, сказать сложно. При всей широте своей натуры и коммуникабельности Менделеев был очень самодостаточен, и, возможно, лучшим другом для него был он сам. Его любимым стихотворением было тютчевское «Молчание»:

Лишь жить в себе самом умей

Есть целый мир в душе твоей

Таинственно-волшебных дум;

Их оглушит наружный шум.

Величание и сарказм

Менделеев обожал, когда крестьяне по случаю исполняли в его честь величальные песни: «У Дмитрий Иваныча да золотая голова! У Дмитрия Иваныча да мудрая голова!» Во время величания Менделеев шумно крякал, притоптывал ногами и пытался подпевать. При этом каждый раз поправлял крестьян: «Братцы, не барин я вам, а Дмитрий Иванович». Он был абсолютно равнодушен к чинам, званиям и наградам. Как-то один из студентов на экзамене представился как «Князь Б.», на что профессор Менделеев с сарказмом заметил: «Сегодня экзамен сдает не ваша буква. Приходите, когда будут сдавать те, чья фамилия начинается на «К».

Полеты во сне и наяву

Широко известна байка о том, что знаменитую периодическую систему Менделеев увидел во сне. Возможно, к появлению мифа приложил руку сам ученый, устав объясняться с несведущими людьми и рассказывать детали своего открытия. О том, что Менделеев совершил полет на воздушном шаре, тоже хорошо известно. О причинах и нюансах полета, который совершил уже немолодой ученый, говорят реже. А между тем подняться в воздух Менделеева заставило солнечное затмение, которое пришлось на 7 августа 1897 года. Ученый решил реализовать собственный же проект – наблюдать затмение, поднявшись над облаками. Военные предоставили в его распоряжение воздушный шар «Русский» и опытного аэронавта. Но как назло пошел дождь, от которого шар стал намокать все сильнее и сильнее. В тот момент, когда многие готовы были поставить крест на затеи, попутчик Менделеева выпрыгнул из шара. Дмитрий Иванович стал медленно подниматься и вскоре исчез за облаками. Ему удалось наблюдать солнечное затмение, а перед спуском проявить не только бесстрашие, но и чудеса гибкости: для того, чтобы распутать веревку от газового клапана, ему пришлось забираться на борт корзины.

Спиритизм

Менделеев был убежден: предрассудки одинаково страшны как для веры, так и для науки, поэтому попытался развенчать миф о модном в то время спиритизме. Для спиритических сеансов он лично разработал столики, к которым присоединил манометры, и пригласил спирита. Итогом разоблачений стала монография «Материалы для суждения о спиритизме». Последовали неоднозначные оценки: многие говорили, что манометру не под силу справиться с «тонкими материями». Достоевский же обращал внимание на то, что спиритизм – явление социальное, и к нему «нельзя подходить с манометром». Впрочем, важным здесь оказался не метод, который использовал Менделеев, а его желание привлечь внимание к проблеме предрассудков – и это ему удалось.

Месть империи

Хорошо известна фраза Менделеева: «Нефть – не топливо! Топить можно и ассигнациями!» Вклад ученого в нефтяную отрасль страны сложно недооценивать. С подачи Менделеева был отменен варварский четырехлетний откуп на нефтяные месторождения, и это стало первым ударом для нефтяных королей того времени братьев Нобелей. Затем последовал второй удар – Менделеев предложил транспортировать нефть по трубам. Был построен нефтепровод Баку-Батуми и первый нефтеперерабатывающий завод. Затем Дмитрий Иванович нанес третий удар по империи Нобелей: он разработал масла на основе отходов нефтепереработки, которые стоили в несколько раз дешевле, чем керосин. Таким образом, Россия смогла не только отказаться от экспорта керосина из Америки, но и импортировать нефтепродукты в Европу. При этом Менделеев всегда выступал против бездумного разбазаривания природных богатств, считая, что будущее за промышленностью. Как известно, Менделеева трижды выдвигали на Нобелевскую премию, но он так ее и не получил. Было ли это местью Нобелей или «постарались» российские коллеги ученого, которые, к слову, ни разу не проявили инициативу по выдвижению Менделеева, остается загадкой.

Когда-то мы сражались мечами и копьями, теперь им на смену пришли пулемёты, беспилотники и самонаводящиеся ракеты. Иногда кажется, что большинство видов современного оружия появилось XX веке, ну, максимум — два-три столетия назад, но это не совсем так. Прообразы и предтечи многих нынешних средств ведения войны насчитывают по несколько тысяч лет.

Наземные мины. Китайцы были великими знатоками взрывчатых веществ, и наземными минами мы обязаны именно им. Первые такие устройства появились примерно в XIII веке и применялись против монголов в конце существования империи Сун.

Морские мины. Как и наземные мины, морские тоже успешно применяли в средневековом Китае, только на сто лет позже. Впервые они были описаны в трактате артиллериста Цзяо Ю, а также использовались против японских пиратов вокоу в XVI веке. Фактически, это были плавающие деревянные ящики, заполненные взрывчаткой.

Ручное огнестрельное оружие. И снова китайцы, а точнее монголы, которые построили своё государство на захваченной территории после падения империи Сун. Первые ручные пищали появились именно там — в империи Юань, в районе конца XIII — начала XIV века.

Ядовитый газ. Первое «официальное» применение химического оружия состоялось в 256 году, когда неприступную римскую крепость Дура-Европос осадили персы. Они применили ядовитую смесь из смолы и серы, убив несколько десятков римлян, что подтвердилось археологическими находками. Если же верить китайским текстам IV века до н.э., древний аналог горчичного газа использовался ещё раньше.

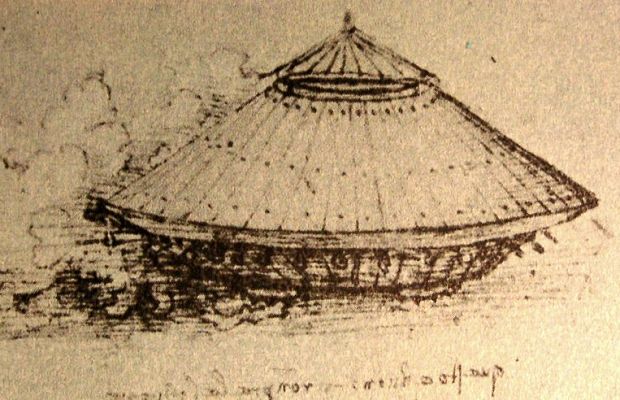

Танк. Первое, что приходит в голову при упоминании прототипа танка, — одно из устройств, нарисованных Леонардо да Винчи. Но сама идея передвижения войск под прочной внешней защитой возникла в глубокой древности. Крытые колесницы на 12 человек в Китае XII века до н.э., римские осадные башни с бойницами для лучников работали на поле боя немногим хуже, чем современные бронированные машины.

Ракеты. Как и большинство орудий, связанных с порохом, ракеты вовсю использовались в Китае начиная примерно с XIV века. Они не отличались убойной силой, а точность и вовсе была нулевой, но выглядели эффектно и пугающе.

Ручные гранаты. Керамические гранаты, наполненные аналогом напалма — «греческим огнём», — применялись в Византии в районе X-XII вв. Об этом сохранилось не так много записей, поэтому эффективность древних гранат остаётся под вопросом.

Пулемёт. Довольно известным «предком» пулемёта является китайский многозарядный арбалет чо-ко-ну, применявшийся ещё в IV веке до н.э. Благодаря магазинной конструкции он мог выпускать до 10 болтов за 15 секунд.

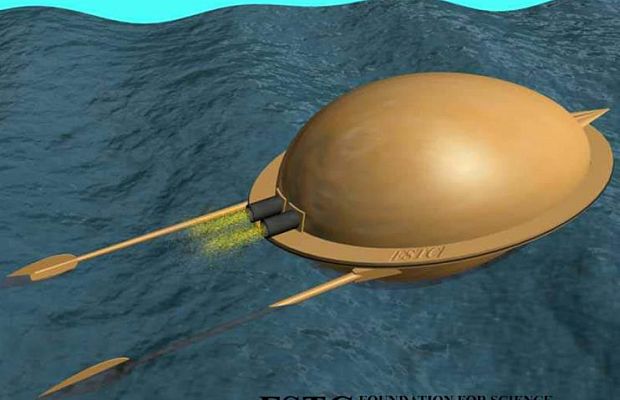

Торпеды. Вариация торпеды была описана сирийским учёным XIII века, Хасаном аль-Раммахом. Она представляла собой перемещавшееся по поверхности воды «яйцо», начинённое взрывчаткой. В программе «Разрушители легенд» собрали прототип такого оружия и нашли его вполне правдоподобным.

Огнемёт. Византийская империя использовала греческий огонь во время осад замков и в морских боях, «распыляя» его через устройство, родственное современным огнемётам. Затем на этом же поприще отличились китайцы, применявшие во время войн разбрызгиватели легковоспламеняемого масла.

источник

9 сентября 1984 года был открыт самый

продолжительный матч в истории шахмат. Анатолий Карпов отстаивал титул в борьбе с молодым Гарри Каспаровым. Этот матч до сих пор является знаковым событием в истории шахмат.

Психологическая война

Мир больших шахмат — это не только борьба за шахматной доской. Большие шахматы-большие амбиции-большая политика. Ещё до начала матча на претендента, Гарри Каспарова, началось психологическое давление. Президент ФИДЕ Кампоманес заявил, что Каспаров должен поставить подпись под новым регламентом матча, иначе его объявят проигравшим без игры. Каспаров не хотел уступать такому давлению. Он был не согласен с тем, что правила, предназначенные для нового, двухлетнего цикла розыгрыша первенства мира, вводятся уже в этом, завершающем старый, трехлетний цикл матче. Он был в недоумении. Один из пунктов новых правил давал Кампоманесу чрезвычайные полномочия в отношении матча. Своими полномочиями президент ФИДЕ, в итоге, воспользовался…

Борьба систем

Поединок Карпова с Каспаровым можно рассматривать в ключе политической конкуренции двух систем: зарождающейся антисоветской элиты и партаппарата. В отличие от Карпова, подчеркнуто лояльного системе, налёт «диссидентства» чувствовался в поведении Каспарова уже в начале 80-х, он был идеальным кандидатом на роль чемпиона от «оппозиции». К преимуществам Каспарова можно отнести и то, что его поддерживал Гейдар Алиев, в то время отвечающий за спорт. Таким образом, шахматный матч стал местом разрешения аппаратных и политических интриг.

Из книги Гарри Каспарова «Дитя перемен». «Хотя Брежнева уже не было, его знаменитое обращение к Карпову: „Взял корону, так держи ее“, — по-прежнему воспринималось как прямое указание к действию. Дескать, шахматный трон должен занять „свой“ человек. В гостинице „Россия“, где жила моя делегация, прослушивались все разговоры. Как минимум один из моих тренеров сдавал информацию сопернику».

17 ничьих

В матче Каспарова и Карпова был установлен рекорд по количеству ничьих. 17 партий подряд напряженная борьба не приводила к положительному результату ни одной из сторон. К этому моменту интерес к матчу достиг апогея. Несмотря на снег и холод, сотни людей выстраивались в очередь напротив Колонного зала в надежде раздобыть билет. Лондонская «Times» писала в те дни: «Переводя взгляд с белоснежных колонн и сверкающих люстр на устланную красным ковром сцену, где за шахматным столиком застыли соперники, можно видеть, как немой язык их тел выражает состояние духа чемпиона и претендента. Карпов, бледный и хищный, сидит расслабленно, глаза сверкают; иногда он опирается подбородком на сомкнутые руки или, обернувшись и безмятежно окинув взглядом публику, исчезает за кулисами, почти как иллюзионист. В противоположность ему Каспаров сидит твердо и прямо; его атлетическая, крепко скроенная фигура выглядит беспомощной в этой борьбе нервов. Он упорно вглядывается в доску и подолгу обдумывает свои ходы».

Долгая серия ничей породила прозвище для претендента. Каспарова стали называть «долгоиграющий проигрыватель».

Чих и кашель

В своих интервью Анатолий Карпов не раз утверждал, что во время легендарного матча команда Каспарова проводила агитацию среди зрителей, чтобы те во время ходов чемпиона чихали и кашляли. По словам Карпова, такое поведение зрителей действительно мешало ему сосредоточиться. Психологическая борьба, таким образом, снисходила до уровня ОРВИ. Чем проще — тем эффективнее.

Авария

На 27-ую партию Карпов опаздывал. Колонна действующего чемпиона мчалась по московскому гололёду. Между станциями метро «Динамо» и «Беговая»автомобиль Карпова занесло на встречную полосу. Не иначе как редким везением можно считать то, что дорога была пуста — машины стояли на красном сигнале светофора. Автомобиль Карпова сделала три оборота вокруг себя и упёрся в бордюр. Партия была перенесена. Стрессовая подзарядка пошла чемпиону на пользу: 27-ую партию он выиграл. В состоянии стресса теперь оказался претендент: счёт в матче стал 5:0.

Колонный зал

Не самым удачным можно назвать выбор места для «матча века». Из-за мероприятий, проводившихся в Колонном Зале, партии не раз откладывались. То это была сессия Академии наук, то похороны маршала Устинова и членов Политбюро. В итоге при счёте 5:2 матч был перенесён в гостиницу «Старт». Стоит ли говорить, что перенос локации матча — не самая лучшая примета, да и нервы у шахматистов не железные.

Стоп-машина

Легендарный матч завершился не менее легендарным решением президента ФИДЕ: матч был остановлен без объявления победителя. «Чемпион с решением согласился, претендент решению подчинился».

Остроумно проанализировал ситуацию, сложившуюся после 48-й партии, Ботвинник:

«Есть три варианта окончания матча:

Первый вариант, наименее вероятный

— Карпов выигрывает-таки свою единственную партию и остается чемпионом.

Второй вариант

— Каспаров выигрывает еще три встречи, он — чемпион, и это более вероятно, чем первое.

И наконец, третий вариант

— матч вообще будет прекращен.

Третий вариант наиболее вероятен, потому что второй более вероятен, чем первый».

Официальной версией переноса матча стала психологическая усталость спортсменов, однако по сей день ведутся разговоры о политических интригах, аппаратной борьбе. Продолжение матча шло уже в разгар перестройки, Карпова принялись откровенно травить, в глазах многих людей он предстал в виде закулисного интригана, воспользовавшегося своими номенклатурными связями, поскольку понял, что не сможет победить Каспарова в честной борьбе.

Но была и другая версия. Бывший начальник Управления шахмат Госкомспорта СССР, гроссмейстер Николай Крогиус в мемуарной книге «Шахматы. Игра и жизнь» указывает, что матч был прерван по указанию члена Политбюро ЦК КПСС Гейдара Алиева, покровителя Каспарова.

источник

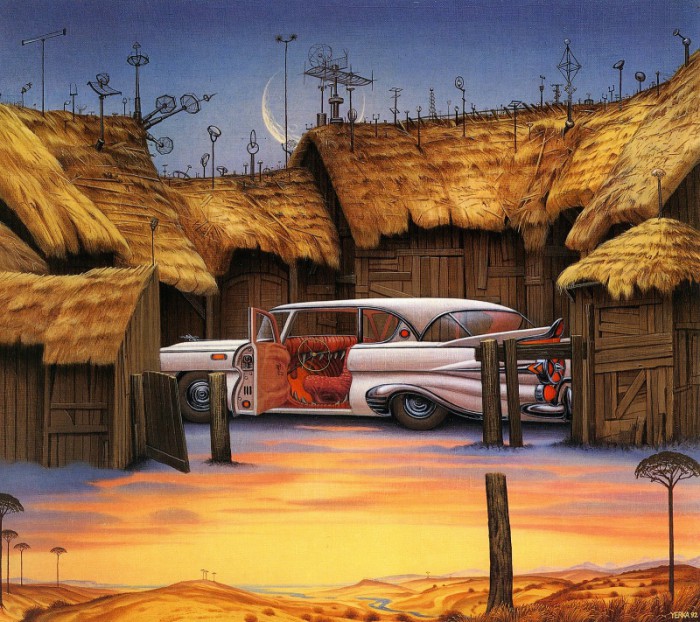

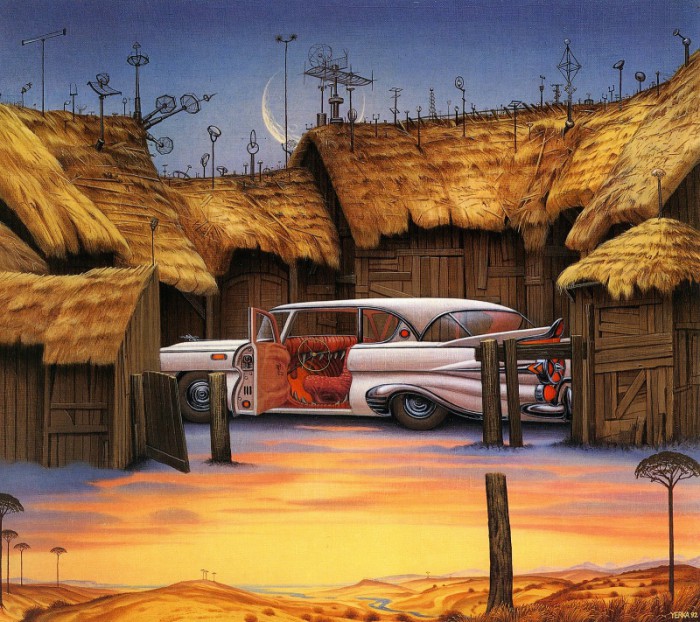

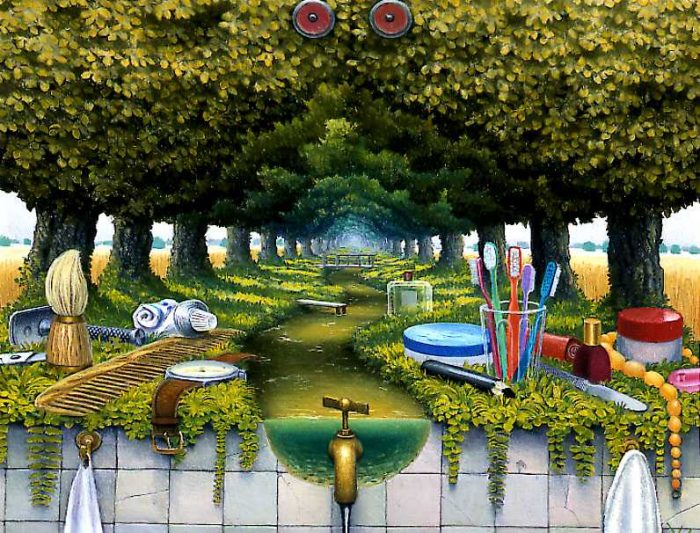

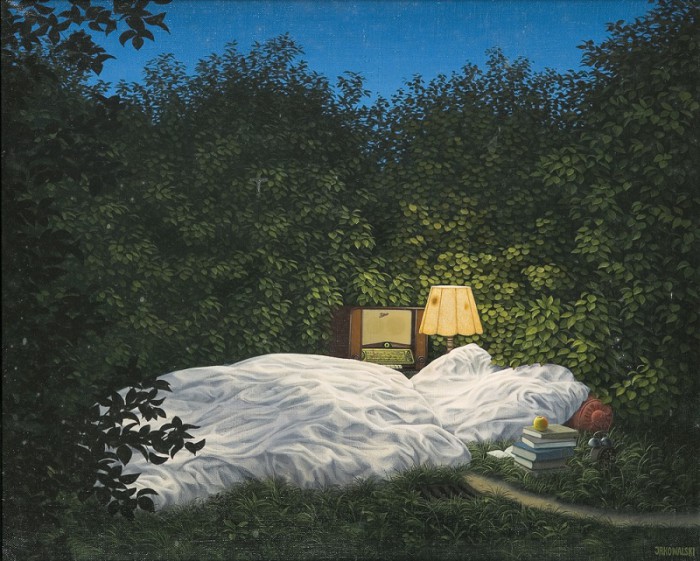

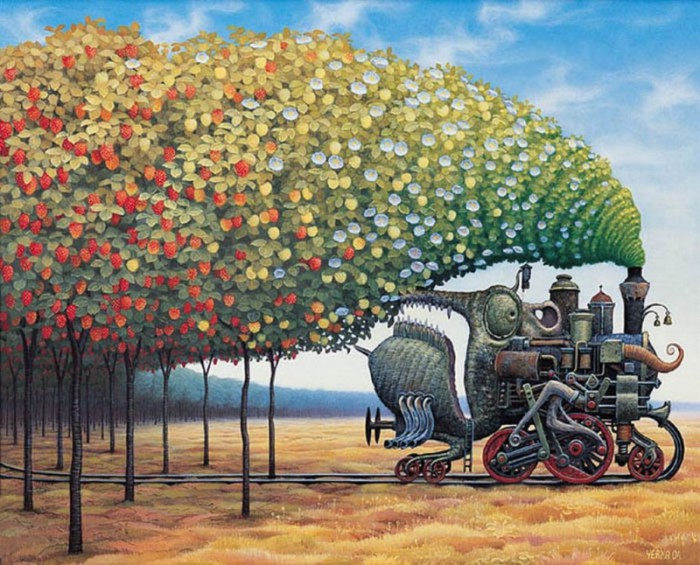

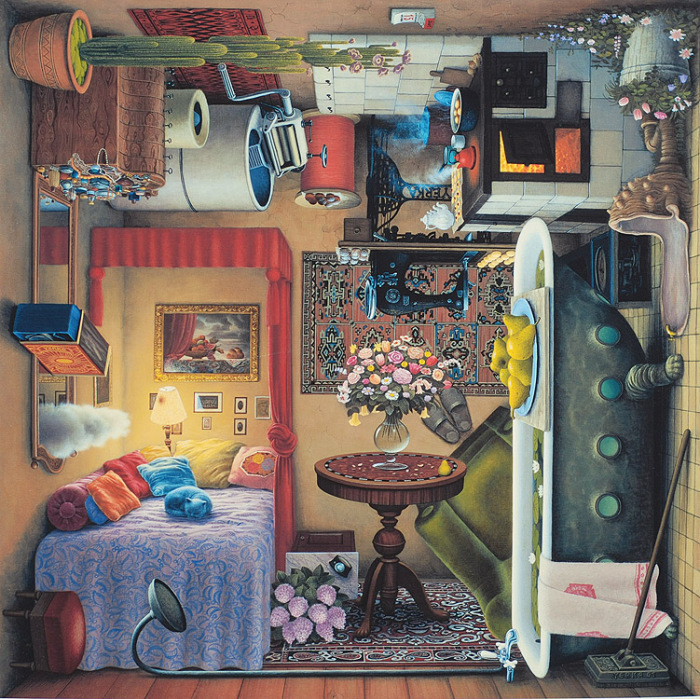

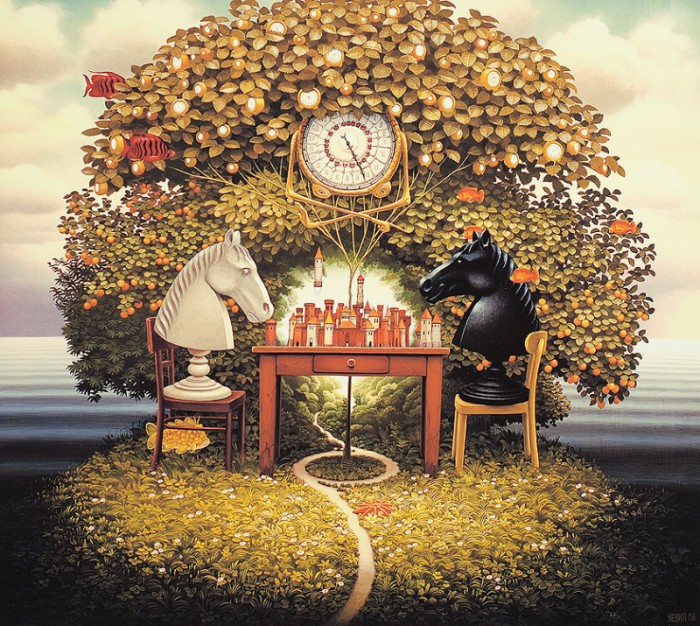

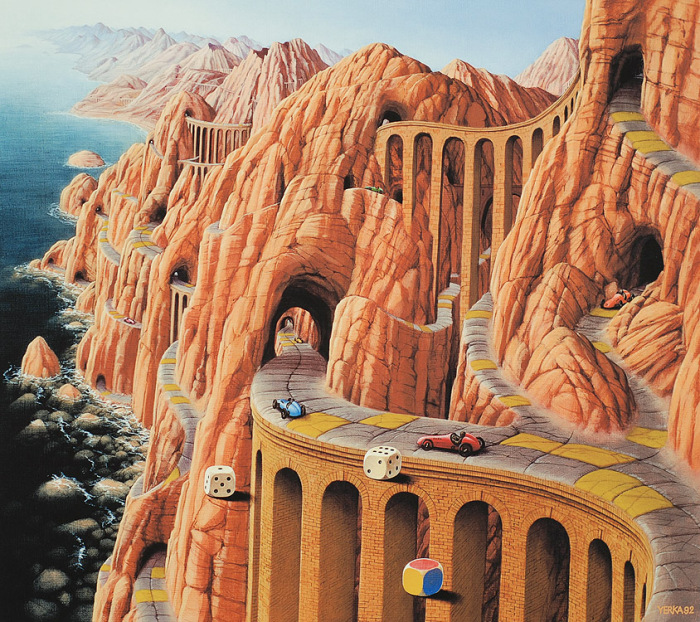

Польский художник-иллюстратор Яцек Йерка (Jacek Yerka) – человек с огромной и безудержной фантазией, которая чаще всего присуща беззаботным и непосредственным детям. Видимо поэтому, его картины-головоломки с лёгкостью возвращают зрителя в сказочный мир детства, где нет ничего невозможно…

Квартал. Автор: Jacek Yerka.

Доброе утро! Автор: Jacek Yerka.

Спокойной ночи. Автор: Jacek Yerka.

Город идёт на посадку. Автор: Jacek Yerka.

Волшебный паровозик. Автор: Jacek Yerka.

Хесия 2. Автор: Jacek Yerka.

Отопительный сезон. Автор: Jacek Yerka.

Ещё с раннего возраста Яцек, как и большинство детей любил мечтать и фантазировать на разные темы, придумывая свои ирреальные миры, населённые дивными существами. Именно поэтому, его работы раскрывают видение такого неоднозначного, многогранного, а порой и вовсе очень запутанного подсознания, в котором притаилось множество тайн, загадок и головоломок, которые под силу разгадать лишь единицам. Но, разве всё это мешает просто наслаждаться столь ярким и необычным творчеством, получая от просмотра удовольствие?

Молодой Адронов. Автор: Jacek Yerka.

Три сезона. Автор: Jacek Yerka.

Батискаф. Автор: Jacek Yerka.

Будуар. Автор: Jacek Yerka.

Остров. Автор: Jacek Yerka.

Тяжёлая партия. Автор: Jacek Yerka.

Усадьба. Автор: Jacek Yerka.

Вентимилья. Автор: Jacek Yerka.

Что уж говорить, а фантазия и в самом деле не знает границ. И каждый раз, тот или иной творческий человек всеми силами пытается запечатлеть своё видение, а после, представить его на всеобщее обозрение.

Источник:

В начале весны 1969 года начался конфликт на советско-китайской границе. В ходе боестолкновений погибло 58 советских солдат и офицеров. Однако ценой их жизней удалось остановить большую войну.

0,74 квадратных км

Две наиболее мощные на тот момент социалистические державы – СССР и КНР едва было не начали полномасштабной войны из-за клочка земли под названием остров Даманский. Его площадь составляет всего 0,74 квадратных километра. К тому же во время паводка на реке Уссури он целиком скрывался под водой.

Есть версия, что островом Даманский стал лишь в 1915 году, когда течение размыло часть косы на китайском берегу. Как бы там ни было остров, который по-китайски назывался Чжэньбао, находился ближе к берегу КНР. Согласно международному положению, принятому на Парижской мирной конференции 1919 года, границы между государствами должны проходить по середине главного фарватера реки. Это соглашение предусматривало исключения: если граница сложилась исторически по одному из берегов, при согласии сторон она могла быть оставлена без изменений. Чтобы не обострять отношения с набирающим международное влияние соседом, руководство СССР допускало передачу ряда островов на советско-китайской границе. По этому поводу за 5 лет до конфликта на острове Даманском состоялись переговоры, которые, правда, закончились ничем как из-за политических амбиций руководителя КНР Мао Цзэдуна, так и по причине непоследовательности генсека СССР Никиты Хрущёва.

Пять тысяч провокаций

Для СССР, который, по большому счёту, ещё не оправился ни демографически, ни экономически после череды войн и революций первой половины ХХ века и особенно после Второй мировой войны, вооружённый конфликт, а тем более полномасштабные военные действия с ядерной державой, в которой к тому же на тот момент проживал каждый пятый житель планеты, были не нужны и крайне опасны. Только этим можно объяснить то удивительное терпение, с которым советские пограничники переносили постоянные провокации со стороны «китайских товарищей» в приграничных территориях.

В одном только 1962 году произошло более 5 тысяч (!) различных нарушений режима границы гражданами Китая.

Исконно китайские территории

Постепенно Мао Цзэдун убеждал себя и всё население Поднебесной в том, что СССР незаконно владеет огромными территориями в 1,5 миллиона квадратных километров, которые, якобы, должны принадлежать Китаю. Подобные настроения активно раздувались в западной прессе – капиталистический мир, в период советско-китайской дружбы сильного напуганный красно-жёлтой угрозой, теперь потирал руки в предвкушении столкновения двух социалистических «монстров».

В такой ситуации требовался лишь повод для развязывания боевых действий. И таким поводом стал спорный остров на реке Уссури.

«Положить их как можно больше…»

То, что конфликт на Даманском был тщательно спланирован, косвенно признают даже сами китайские историки. Например, Ли Даньхуэй замечает, что в ответ «на советские провокации» было решено провести военную операцию силами трёх рот. Существует версия, что руководство СССР было заранее через маршала Линь Бяо осведомлено о предстоящей акции китайцев.

В ночь на второе марта около 300 китайских военных по льду перешли на остров. Благодаря тому, что шёл снегопад, им удалось до 10 утра оставаться незамеченными. Когда же китайцы были обнаружены, у советских пограничников несколько часов не было адекватного представления об их численности. Согласно докладу, поступившему на 2-ю заставу «Нижне-Михайловка» 57-го Иманского пограничного отряда, число вооружённых китайцев составляло 30 человек. На место событий выехало 32 советских пограничника. Возле острова они разделились на две группы. Первая группа под командованием старшего лейтенанта Ивана Стрельникова направилась прямиком к китайцам, стоявшим на льду юго-западнее острова.

Вторая группа под командованием сержанта Владимира Рабовича должна была прикрывать группу Стрельникова с южного берега острова. Едва отряд Стрельникова подошёл к китайцам по нему был открыт ураганный огонь. В засаду попала и группа Рабовича. Почти все пограничники были убиты на месте. Ефрейтор Павел Акулов попал в плен в бессознательном состоянии. Его тело со следами пыток позднее было выдано советской стороне. В бой вступило отделение младшего сержанта Юрия Бабанского, которое несколько задержалось, выдвигаясь с заставы и поэтому китайцы не смогли уничтожить его, используя фактор внезапности. Именно это подразделение совместно с подоспевшей подмогой из 24 пограничников с соседней заставы «Кулебякины сопки» в ожесточённом бою показало китайцам насколько высок боевой дух их противников. «Конечно, еще можно было отойти, вернуться на заставу, дождаться подкрепления из отряда. Но нас охватила такая лютая злоба на этих сволочей, что в те минуты хотелось только одного — положить их как можно больше. За ребят, за себя, за эту вот пядь никому не нужной, но все равно нашей земли» — вспоминал Юрий Бабанский, за проявленный героизм позднее удостоенный звания Героя Советского Союза.

В результате боя, который продолжался около 5 часов погиб 31 советский пограничник. Безвозвратные потери китайцев, по оценке советской стороны, составили 248 человек.

Уцелевшие китайцы вынуждены были отойти. Но на приграничной территории уже готовился к боевым действиям 24-й пехотный китайский полк численностью 5 тысяч человек. Советская сторона подтянула к Даманскому 135-ю мотострелковую дивизию, которой были приданы установки секретных тогда систем залпового огня «Град».

Превентивный «Град»

Если офицеры и солдаты Советской армии демонстрировали решительность и героизм, то этого совсем нельзя сказать о высшем руководстве СССР. В последующие дни конфликта пограничникам поступали весьма противоречивые приказы. Например, в 15-00 14 марта им приказали оставить Даманский. Но после того, как остров тут же заняли китайцы, со стороны советской погранзаставы в боевом порядке выдвинулись 8 наших бронетранспортеров. Китайцы ретировались, а советским пограничникам в 20-00 этого же дня приказали вернуться на Даманский.

15 марта около 500 китайцев снова атаковали остров. Их поддерживали от 30 до 60 артиллерийских орудий и миномётов. С нашей стороны в бой вступили около 60 по-граничников на 4-х БТР. В решительный момент боя их поддержали 4 танка Т-62. Однако через несколько часов боя стало ясно, что силы слишком неравны. Советские пограничники, расстреляв весь боезапас, вынуждены были отойти на свой берег.

Ситуация складывалась критическая – китайцы могли начать атаку уже на погранзаставу, а согласно указанию Политбюро ЦК КПСС ни в коем случае нельзя было вводить в конфликт советские войска. То есть пограничники оставались один на один с многократно превосходящими по численностями подразделениями Китайской армии. И тогда командующий войсками Дальневосточного военного округа генерал-полковник Олег Лосик на свой страх и риск отдаёт приказ, который сильно отрезвил воинственность китайцев, и, возможно, заставил их отказаться от полномасштабной вооружённой агрессии против СССР. В бой были введены реактивные системы залпового огня «Град». Их огнём были практически сметены все сосредоточенные в районе Даманского китайские подразделения. Уже через 10 минут после обстрела «Градом» об организованном сопротивлении китайцев не могло быть и речи. Те, кто уцелели, начали отход с Даманского. Правда, два часа спустя подошедшие китайские части безуспешно по-пытались снова атаковать остров. Однако полученный урок «китайские товарищи» усвоили. После 15 марта серьёзных попыток овладеть Даманским они больше не предпринимали.

Сдали без боя

В боях за Даманский погибли 58 советских пограничников и, по разным данным, от 500 до 3000 китайских военнослужащих (эта информация китайской стороной по-прежнему держится в секрете). Однако, как это не раз было в российской истории, то, что удалось удержать силой оружия, сдали дипломаты. Уже осенью 1969 года прошли переговоры, в результате которых было решено, что китайские и советские пограничники будут оставаться на берегах Уссури, не выходя на Даманский. Фактически это означало передачу острова Китаю. Юридически остров перешёл КНР в 1991 году.

источник

Термин «россияне» закрепился в нашем лексиконе с легкой руки Бориса Ельцина, однако история его употребления имеет гораздо более древние истоки. И смысл этого слова отнюдь не ограничивался гражданской принадлежностью.

Из Руси в Россию

Истоки слова «Россия» следует искать в IX веке – именно тогда, во времена константинопольского патриарха Фотия, при котором русы приняли крещение, впервые появляется словосочетание «митрополия Росия».

На территории Московского государства, по мнению историков, термин «Росия», заменяя слово «Русь», ограниченно стал употребляться с XVI столетия, когда в Москве зарождается идея «Третьего Рима».

Как утверждает доктор исторических наук, Анна Хорошкевич, этнографическое название «Россия» было в ходу в Европе, наряду с «Московией». В основном оно преобладало в странах Северной Европы и при дворе императора Священной Римской империи.

С восшествием на престол Петра I возникла необходимость кардинальных перемен и утверждения более высокого статуса вверенной ему державы: переименование Московского государства (или Московской Руси) в Российскую империю стало логичным следствием петровских реформ.

Откуда появились «россияне»

По словам кандидата исторических наук, Федора Гайда, слово «россияне» изначально было торжественным, литературным вариантом слова «русины». «Таким образом, – пишет Гайда, – это в первую очередь этноним, а не обозначение государственной принадлежности».

Часть историков склоняется к мнению, что термин «россияне» имеет греческое происхождение. На это указывает использование его писателем Максимом Греком (первая половина XVI столетия) в «Послании всем православным христианам, россиянам, сербам и болгарам». В XVII столетии богослов и поэт Симеон Полоцкий под россиянами имел в виду всех жителей Великой, Малой и Белой России.

Австрийский дипломат XVII столетия, Сигизмунд Герберштейн в «Записках о Московских делах» приводит еще одну любопытную версию происхождения слова «россияне». Герберштейн ссылается на высказывания «московитов», которые якобы говорили ему, что их издревле называли

«Россея» – «то есть народом рассеянным или разбросанным, потому что Россея, на языке руссов, значит рассеяние».

Распространение слова

Со временем слово «россияне» прочно вошло в обиход, в первую очередь литературный, неся характер определенной торжественности и величественности. В 1725 году архиепископ Феофан Прокопович в «Слове на погребение Петра I» вопрошал:

«Что се есть? До чего мы дожили, о россиане? Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем!».

В дальнейшем это слово активно использовалось видными деятелями российской истории – Сумароковым, Ломоносовым, Суворовым («Горжусь, что я – россиянин»), Карамзиным, который заменяет этим термином традиционное «русские».

Относительно семантики слова «россияне» филолог Александр Грищенко замечает, что «никого иного, кроме как русских, оно и в XVIII, и в XIX веке обозначать не могло».

«Россияне» и коллаборационизм

Первая попытка провести различение между этнонимом и политонимом формы «россияне» была осуществлена в кругах русской эмиграции. Председатель Русского Общевоинского союза генерал Александр Кутепов в 1929 году заявлял:

«Все народы, населяющие Россию, независимо от их национальности, прежде всего – россияне».

Я верю, что освобожденная и возрожденная Россия будет именно – Россия для россиян».

В 1930-х годах термин «россияне» стал распространяться в среде так называемых «российских фашистов». Лидер Всероссийской Фашистской Партии (ВФП) Константин Родзаевский в партийной газете слегка переиначивает Кутепова: «В полном соответствии с нашим учением о Российской Нации, как об историческом сплаве всех народов России, мы выбросили лозунг «Россия для Россиян», подразумевая под «Россиянами» – все народы нашей необъятной, бьющейся в красных тисках великой страны».

В период Великой Отечественной войны российскую самоидентификацию на щит подняли «власовцы», и слово «россиянин» стало неотъемлемой частью их лексикона. В ноябре 1944 года в оккупированной Праге проходил учредительный съезд Комитета освобождения народов России (КОНР). Один из бывших советских военнопленных вспоминал, как из репродуктора голос призывал россиян «объединиться против сталинской тирании» и активно поддерживать германские вооруженные силы.

Современные тенденции

С распадом Советского Союза Борис Ельцин, начинавший каждое свое обращение к народу с фразы «Дорогие россияне!», вдохнул в подзабытое в России слово новую жизнь и вернул ему торжественную тональность. Впрочем, далеко не все положительно восприняли подобную идею, так как в памяти была еще свежа ассоциация этого слова с изменниками Родины. В кулуарах поговаривают, что к использованию слова «россияне» Ельцина подтолкнула супруга академика Андрея Сахарова, правозащитница Елена Боннэр.

Историк Александр Даниэль, комментируя употребление слова «россияне» Ельциным, предположил, что советники президента боялись слова «русский», так как оно «отдавало этничностью».

По мнению историка А. Даниэля, слово «россиянин» – искусственное.

Тем не менее, очень скоро термин «россияне» стал привычным и удобным для обозначения гражданской принадлежности в такой многонациональной стране, как Россия. Режиссер Иван Дыховичный верно заметил, что «это слово позволяет не задевать чувства людей, которые реагируют на национальные нюансы и дает человеку право считать себя полноценным гражданином страны».

Довольно быстро слово «россияне» стало проникать и в массовую культуру, приобретя оттенок патриотичности. Так, в 1991 году, находящийся на пике популярности певец и композитор Олег Газманов, сочинил песню «Офицеры», в припеве которой возникало упомянутое слово.

И все-таки историк Федор Гайда ратует за то, чтобы вернуть существительному «россиянин» первоначальный смысл. Это слово, тождественное древнерусскому слову «русин», по мнению историка, «связано с этнической, племенной принадлежностью», в то время как «субстантивированное прилагательное «русский» изначально имело более широкое значение принадлежности к территории и государственности Руси».

источник

● Аллес (от нем. «Alles fur Deutschland» — «Все для Германии»)

– кинжал штурмовых отрядов фашистской Германии

● Ассист (от англ. assist — помогать, поддерживать) — пружинное устройство для облегчения открывания клинка в ножах-полуавтоматах

● Аутдор (от англ. outdoor — вне дорог) — предназначенный для использования вне городских условий

● Батонинг (от англ. batoning — наносить удары дубинкой) — раскалывание полена ножом, путем ударов по его обуху другим предметом (поленом, камнем и проч.)

● Бенладенка — бытовой нож-резак со сменными лезвиями

● Бенч/Беня — ножевая компания «Benchmade» (США)

● БО/боевики — ножи, предназначенные для уничтожения живой силы противника

● Бок/Бекер — нож и компания «Boker» (Германия)

● Бонки — детали каркаса складного ножа в форме песочных часов или небольших цилиндров

● Бусинка/Буся — ножи и группа ножевых компаний «Busse Knife Group» («Busse Combat Knife Co»; «SRKW» — Swamp Rat Knife Works; «SCRAP Yard Knife Co»)

● Бутчер (от анг. butcher knife) — нож мясника для разделки туш животных

● Вейв/Вэйв (от англ. Wave Emmerson Opener) — устройство в виде выступа — крючка на обухе клинка для автоматического раскрывания складного ножа при вынимании кармана

● Венгер/Вэн — ножи или компания «Wenger S/A.» (Швейцария)

● Викс — ножи или компания «Victorinox AG»

● Винтаж (от франц. vintage) — старинный нож или нож в старинном стиле

● Виш-лист (от англ. wish-list) — список ножей, которые очень хочется прибрести

● Водник — абразивный камень для заточки, который требует предварительного замачивания в воде

● Выживальщик — нож выживания

● Выкидуха — складной нож, клинок которого автоматически раскрывается («выкидывается») после снятия с фиксатора

● Вэн — ножи и компания производитель «Xing Wen Knives» (Китай)

● Высыпалась/обсыпалась РК — появление на режущей кромке сколов

● Ганза (на Ганзе) — российский ножевой портал guns.ru

● Грип — нож «Griptilian» компании «Benchmade» (США)

● Дедушка — Сэл Глессер (Sal Glesser), основатель компании «Spyderco»

● Джентельмен — классический перочинный карманный нож с изящной отделкой

● Долья — долы

● Дулька — небольшая полукруглая выемка в основании клинка между лезвием и пятой клинка

● Дырка — круглый или овальный вырез в клинке для большого пальца, служит для открывания ножа одной рукой

● Дырявенький — складные ножи компании «Spyderco» c отверстием в клинке для его открывания

● ЕДЦ (от англ. EDC — Every Day Carring) — нож повседневного ношения

● Жабокол — кустарный грубо выполненный нож

● Желоба — долы

● Живопыр — большой нож агрессивного, устрашающего вида

● Зина, Зина танковая, Захар Тарасович — ножи торговой марки «ZT» (Zero Tolerance Knives) компании «Kai USA Ltd.»

● Икона — дорогой желанный нож

● Кабароид — большой нож, напоминающий по внешнему виду боевые ножи компании «Ka-Bar» (США)

● Кальмар — модель складного ножа «Speed/Spec Bump», выпускаемая под торговой маркой «Kershaw»

● Каменная вошь/стоунвошь/стоунвош (от англ. stonewash finish) — технология матирования поверхности клинка

● Карбонстил — (от англ. carbon steel) углеродистая сталь

● Кастом (от англ. custom) авторские ножи, ножи сделанные на заказ в единственном экземпляре или небольшими партиями

● Кастомизированный — доработанный серийный нож для улучшения его характеристик или придания индивидуальности (гравировка клинка, фигурные насечки на обухе, новые накладки или рукоятки и проч.)

● Кастрация — изменение конструкции ножа для превращения его из холодного оружия в нож хозяйственно-бытового назначения

● Керш/Кершо/Кершоу — ножи торговой марки «Kershaw» компании «Kai USA Ltd»

● Кетайцы — низкокачественные китайские ножи

● Китайцы — добротные ножи китайского производства

● Кишкодер — нож с шоковыми зубьями на клинке

● Клипит — складной нож с зажимом-клипсой

● Кнопарь — полуавтоматический складной нож с кнопкой для его открывания

● Кованина — следы ковки на клинке или их имитация

● Костыли/Приспособы — приспособления для изготовления или обслуживания ножа

● Коцки — следы интенсивного использования ножа (царапины, вмятины, щербины, сколы и т.п.)

● Кредитка/нож-карточка (от англ. credit card knife) — нож в форме кредитной пластиковой карточки для ношения в бумажнике

● Кровосток — дол

● Кучерявый — авторские ножи американского мастера Мэтта Кикьюора (Matt Cucchiara)

● Крыса — ножи серии «Rat» (крыса) американской компании «OKC» (Ontario Knife Co) или нож Кена Ониона (Ken Onion) «Pack Rat», выпускаемый под торговой маркой «Kershaw»

● Крякозябра — нож вычурной формы, сомнительного назначения

● Лазер — очень острый нож с тонким обухом

● ЛБА — российский ножевой мастер Леонид Борисович Архангельский

● Линза — спуски выпуклой формы

● Ломик/лом — нож с толстым обухом

● Лопух — пластиковые ножны без элементов крепления (нож закрепляется на теле или одежде с помощью шнура, продеваемого в отверстия на ножнах)

● Лоша — нож «Lochsa» производства компании «SCK» (Scott Cook Knives)

● Льнянка — льняное масло, используемое для пропитки рукояти ножа

● Люфт, играние — шатание клинка

● Маниклип (от англ. money clip) — небольшой карманный с клипсой, используемый как зажим для бумажных купюр

● Мануал (от англ. manual — ручной) складной неавтоматический нож

● Маст хэв (от англ. must have) — нож, который должен иметь каждый уважающий себя любитель ножей

● МГ/РГ (ненормативная лексика) — ножи очень плохого качества

● Меч джедая/меч джыдая — очень острый нож

● Миков — чешская компания «Mikov»

● Микротык — ножи и компания «Microtech Knives, Inc» (США)

● Миля/милитари — нож «Spyderco Military»

● Минт — нож в отличном состоянии без следов использования

● Мора — общее название недорогих ножей под маркой «Mora of Sweden», производимых в городе Mora (Швеция)

● Морковь/морковка — нож с оранжевой рукоятью

● Мультик/мульт (от multitool) — многофункциональный нож, включающий кроме клинка различные инструменты и приспособления

● Мусорная собака — линейка ножей «Junkyard Dog», выпускаемая под торговой маркой «Kershaw»

● Найфмейкер (от knifemaker) — ножевой мастер

● Найфовка — встреча единомышленников для общения на ножевые темы

● Найфоман (от англ. knifeman) — любитель ножей

● Напилинг — доработка нового ножа

● НБ — ножевой бой

● Негабарит/негабаритный — нож сложной формы и большого размера

● Нержа — нержавеющая сталь

● Нож укусил — легкий порез ножом

● Нудист — полностью металлический нож

● Обдирка — технологическая операция по приданию клинку первоначальной формы

● Опенок — традиционный складной французский нож «Opinel»

● Оцинкованное ведро — технология матирования поверхности клинка (Stonenwash или Tumble Finish)

● Пальма — нож на длинной рукояти

● Паучок/паучки — ножи американской компании «Spyderco» (по логотипу компании в виде паучка)

● Плавник/Флиппер — выступ на клинке для удобства открывания складного ножа пальцем руки

● Пластилин — очень мягкий металл клинка или крепежа ножа

● Плашка — пластины, образующие каркас складного ножа, обычно изготавливаются из металла

● ПМВ — Первая мировая война

● Поплавок — нож с полой рукояткой или рукояткой из пробкового дерева, вспененного пластика, который не тонет в воде

● Порошки — стали, изготовленные по порошковой технологии

● Птицекот — модель ножа «Catbyrd», выпускаемая под торговой маркой «Byrd» компанией «Spyderco»

● Приблуда — дополнительные аксессуары в комплекте с ножом

● Пушкат (от англ. push cut) — выполнение реза без поступательного движения клинка — только за счет давления на нож

● Пыряльники — военные и боевые ножи

● Рарик — редкий, раритетный нож

● Раундхолл (от англ. round hole) — круглое отверстие в клинке складного ножа для его открывания большим пальцем руки (запатентовано американской компанией «Spyderco»)

● Рембоид/нож Рембы/ужоснах/нож выживальщика — мало практичный нож большого размера и агрессивного вида

● РК — режущая кромка клинка

● РРЖ (различное ржавое железо) — ножи с клинком из дамаска невысокого качества

● Рэмба — малокомпетентный участник ножевых форумов с большим самомнением, любитель больших ножей агрессивного дизайна

● Сами знаете кто/Тот, кого нельзя называть — российский дизайнер Игорь Александрович Скрылев

● Санремки — складные ножи китайской компании «Sanrenmu Knives»

● Сатин/сатин финиш — матирование поверхности клинка

● Свинопуховик/свиннипух/свинни — тестирование ножа на манекене с куском свинины, который помещается в старую одежду

● СГШ — российский мастер Сергей Геннадьевич Широгоров

● Серт — информационный листок протокола сертификационных испытаний («сертификат»)

● Серые братья/СМ — сотрудники полиции

● Себа — линейка ножей «Sebenza» американского ножевого мастера Криса Рива (Chris Reeve)

● Сканди/скандинав — нож скандинавского типа

● Скелет/скелетник — нож скелетной конструкции

● Скулкрашер (от англ. skullcrasher — разрушающий череп) — ударный выступ в навершии ножа

● Собачка — тренажер отработки ударов ножом (палка, обмотанная тряпками или картоном)

● Складень — складной нож

● Слипит/Слип-джоинт (от англ. slip-joint) — складной нож без жесткой фиксации клинка (подпружиненная пятка клинка), типичные карманные ножи советского периода

● Сорочка — хвостовик

● Спай/Спайдырка — ножи и компания «Spyderco» (США)

● Стамеска — вариант сечения клинка в форме стамески (заточка с одной стороны клинка)

● Сувель — нарост на стволе дерева, используется для изготовления рукояток ножей

● Сходил пообедать — купил новый нож

● Сэндвич/бутерброд/пирог — пакет сталей для изготовления клинка

● Таблетка — круглая пластинка на обухе складного ножа для открывания его одной рукой

● Тантик — нож с клинком в форме японского ножа танто или его американской модификации

● Тен — модель ножа «Tenacious» компании «Spyderco»

● ТМО — термомеханическая обработка

● ТО — термическая обработка

● Триангл — устройство для заточки «TriAngle», выпускаемое компанией «Spyderco»

● Тупье — пята клинка

● Тыц-тыц — складной автоматический нож

● Тычок — нож с рукояткой, расположенной перпендикулярно клинку, нож кастетного хвата

● Углеродка — углеродистая сталь

● Уголь — углеволокно

● Ужаснах/ужоснах — нож агрессивного вида и громадного размера

● Фалк/фальк — ножевая компания «Fallkniven» (Швеция)

● Файтер (от англ. fighter) — боевой нож

● Фиксед — (от англ. fixed blade knives — нож с фиксированным клинком) — нескладной нож

● Финик — финский нож или русская финка (нож финского типа с ограничителем)

● Фича (от англ. feature) — характерное свойство ножа

● Фолдер (от анг. folding knife) — складной нож

● Фронталка — автоматический или полуавтоматический складной нож с фронтальным ходом клинка

● Фрихэнд (от англ. free hand) — заточка ножа вручную без использования дополнительных приспособлений

● Хала/Хало — линейка полуавтоматических ножей с фронтальным ходом клинка «H.A.L.O» (High altitude low opening) компании «Microtech Knives, Inc» (США)

● ХБ/хозбыт — нож хозяйственно-бытового назначения

● ХО/холодняк/холодец — холодное оружие

● Холодная железяка — ножи и компания «Cold Steel» (США)

● Хомяк — небольшой нож с зажимом производства компании «Boker»

● Хотелка — непреодолимая сила к приобретению ножей у найфомана

● Хохлома — рисунок, нанесенный на клинок путем гравировки

● Хулт/Хултафорс — компания «Hultafors Group AB» (Швеция)

● Че — российский мастер Александр Иванович Чебурков («Мастерская Чебуркова»)

● Чизел — см. стамеска

● Шведики/шведы — недорогие нескладные ножи шведских производителей

● Шейник — небольшой нож для ношения на шее

● Шкрябать/Елозить — затачивать/править нож

● Шок — российский мастер Алексей Шокуров (Нижний Новгород)

● Шпенек/шпынек — небольшой штырек в основании клинка складного ножа для открывания его одной рукой

● Щучка — клинок с вогнутым спуском клинка

● Юзать (от анлг. using) — использовать нож для работы

● Эн/Энн/Леди Энн — модель ножа «Endura» компании «Spyderco»

● Яблоко — навершие в форме шара

● Ятаганность — волнообразная (S-образная) форма режущей кромки

источник

В 1703 году на отвоеванной у шведов земле, царь Петр I вырвал два куска дерна и сложил их крестом, тем самым положив начало славной истории северной столицы.

Санкт-Питер-Бурх и ко

Выстроенный город с доступом к северным водам должен был стать, по замыслам Петра, сильным военным форт-постом Российского государства. Нужен ли был Петру мирный город? Нужен, но лишь вокруг военной крепости – место для Петропавловской крепости будущий император и отметил крестом из подручных природных средств. Мечту о военной крепости Петр лелеял давно, крепость виделась ему в Азове, но военный поход завершился неудачно. Заячий остров стал счастливым билетом Петра в не менее счастливое будущее. Военная крепость была заложена, громкое название было ей присвоено, вокруг возводились городские постройки, селились люди – необходимо было задуматься о названии строящегося города. Акта со специальным наименованием города, впрочем, не последовало. Иностранные соратники Петра, русские подданные – полиглоты называли город Святого Петра каждый на свой манер, импровизируя со всеми частями долгого названия: Сант, Санкт, Сан; Питер, Петер; бург, бурх, бурк. Сам Петр в своих письмах старательно выводил и Санктъпетерсъбурк, и Санктпетерзбурк, и Петербурх. Поиск благозвучия продолжался вплоть до 1724 года и лишь после смерти императора в 1725 году, город получил свое окончательное название: Санкт-Петербург.

Петрополис

Легенда о том, что Петр мечтал назвать новый город в свою честь – лишь легенда. Мечтал Петр о том, чтобы посвятить город своему покровителю Апостолу Петру. С именем апостола Петр играл вплоть до своей смерти, первоначальная идея назвать город на Неве – Петрополис, распространения не получила. Петрополис (Петропол, Петрополь) – каменный город, стал Санкт-Петербургом, оставив в напоминание о своем коротком существовании лишь гравюру с изображением города с подписью «Петрополис». Отчего не сохранилось название с греко-италийскими мотивами за славным городом? Петр творил, Петр называл, но историю Древней Греции переиграть было ему не под силу. Полис – город воспетый Аристотелем и Сократом существовал, чтобы людям жилось хорошо. Стремился ли Петр наладить быт городского населения? Конечно, но воинские возможности новой столицы и ее населения были в приоритете, а рядом стояли западные города, Петр взглянул в сторону родных сердцу голландских «бургов».

Петроград

Закрепившееся название «Санкт-Петербург» благополучно просуществовало за городом вплоть до 1914 года. Летом 1914 года Российская империя вступила в Первую Мировую Войну. О том, что война затянется более чем на три года, никто не догадывался. Вступивший в войну как покровитель братских славянских народов император Николай II впервые ощущал долгожданное единство с народом – все были воодушевлены. Российскую империю повсеместно охватило антинемецкое настроение – горожане жгли немецкие лавки и магазины, бунтовали у германского посольства, а император, сам не без греха, (жена Николая II Александра Федоровна, бывшая немецкая принцесса) отказался от Санкт-Петербурга в пользу Петрограда. Нововведение было встречено общественностью негативно, в правительственных кругах политика Николая II поддержки не нашла: «Государь держится молодцом. Многие на него за Петроград нападают. Рухлов будто бы сказал: что это вы, ваше величество, – Петра Великого поправлять! – И знаете, как Государь ответил? Не рассердился, а отшутился: “Что же! Царь Петр требовал от своих генералов рапортов о викториях, а я рад был бы вестям о победах. Русский звук сердцу милее…”. История нового русского города Петрограда была короткой, но богатой на события, город с новым названием простоял на Неве до 1924 года.

Город Ленина

В январе 1924 года на Втором съезде Советов в память о безвременно ушедшем Владимире Ленине, Петроград получил название Ленинграда. Город, существовавший на протяжении двух веков под эгидой имени первого императора Петра Великого, получил название, основанное на псевдониме Владимира Ульянова. Исчез Ленинград в девяностые годы XX века.

Санкт-Петербург блокадный

Одним из героических подвигов жителей северной столицы с революционным названием «Ленинград» — стало сопротивление фашистской блокаде. Ленинград отстоял не только себя, но и свое название. Немцы намеревались переименовать город в Санкт-Петербург не из-за любви к русской истории, конечно. Мечты о новом рейхе на территории СССР обязывали дать русским городам немецкие названия. Планы гитлеровцев не были секретом для современников — немцы расставляли дорожные указатели «Петербург» и «Санкт-Петербург» на Волховском и Ленинградском направлениях.

Солженицына град

28 апреля 1991 года Александр Солженицын обратился с воззванием «К жителям города на Неве», не хотел Солженицын возвращать городу название Санкт-Петербург, о чем и писал. Иностранные предпочтения императорской власти Солженицыну не нравились – так было и с Петербургом, коснулось и Екатеринбурга. Согласный с начинаниями императора Николая II, Солженицын предлагал современникам назвать город – Свято-Петроград. В этом названии сочетались исконно-русские корни и дань апостолу Павлу. Была у Солженицына задумка назвать город и Невоградом. Этот вариант стал компромиссом между Петроградом и Петербургом. В итоге референдума город обратился к первоисточнику – в 1991 году был восстановлен Санкт-Петербург, а начинания Солженицына, посвятившего городу на Неве множество страниц, не получили поддержки. Так и живут петербуржцы в Санкт-Петербурге.

Ниен

Над названием северной столицы задумывались многие. Наследники народов, обитавших на территории построенного Петром города, и по наше время зовут Петербург не иначе как Ниен, Невоград, Неваборг. Ингерманландский город Ниен, по мнению сепаратистов, начался из шведской крепости Нюэнсканск, и рука Петра его не творила. Такого рода интерпретации названия – не редкость. Стоит задуматься, как назвали бы северный город славянофилы? Соседствующие в значительной близости финны? Предлагайте варианты, северный город примерил их много, ему не привыкать.

источник

Мы живем «здесь» и «сейчас».

Привычное человеку пространство лежит в масштабах от километров до миллиметров, время — от лет до секунд. Наше воображение плохо вмещает вещи по-настоящему большие, мы почти неспособны отметить события короче десятых долей секунды. А ведь именно там часто происходит самое интересное. Заглянуть за эти пределы позволяют технологии, и самые быстрые вещи фиксируются сверхскоростными видеокамерами. Бросок языка хамелеона, полет пули, ядерный взрыв, движение световой волны. Тысячные, миллионные доли секунды… и почти что триллионные.

Высокоскоростная съемка развивалась почти так же стремительно, как фотография и кино. И если в середине XIX века на получение одного кадра требовалась неподвижная экспозиция в четверть часа и дольше, то уже в 1878-м Эдвард Мейбридж смог со снимками в руках доказать, что при беге лошадь не всегда касается земли хотя бы одной ногой. Шотландский фотограф использовал хитроумную систему из 12 камер, затворы которых срабатывали от рывка нитей, привязанных поперек беговой дорожки.

Уже в 1930-х компания Eastman Kodak предлагала серийно производившуюся камеру, способную делать до 1000 кадров в секунду на ленту 16-миллиметровой пленки. Инженеры из Bell Telephone Laboratories разработали собственную систему для изучения физики дребезга релейных контактов, добравшись до планки в 5000 кадров. Их систему усовершенствовали в компании Wollensak — 10 000 кадров. Впрочем, настоящую скорость фотосъемка набрала благодаря изобретателю Цирси Миллеру, который в 1940 году запатентовал устройство с вращающимся зеркалом, обещавшее скорость миллион кадров в секунду.

Его патент лег в основу камеры, использованной участником проекта «Манхэттен» Берлином Брикснером для съемок первого в истории ядерного взрыва. Испытания «Тринити» фиксировали с 10-километрового расстояния, наставив на эпицентр сразу полсотни сложных съемочных аппаратов. В их числе была и еще одна примечательная камера, созданная профессором Массачусетского технологического института с подходящим прозвищем «Папа Флэш». Гарольд Эджертон считается отцом скоростной съемки, а его камера Rapatronic — первым образцом современных аппаратов.

Rapatronic | 1940-е годы

Эджертон уже больше десяти лет занимался высокоскоростной съемкой, когда ему предложили разработать камеру для фиксации невиданно быстрого (и невиданно секретного) события — ядерного взрыва. Для испытаний обычно использовали от четырех до двенадцати таких аппаратов, каждый из которых мог сделать лишь по одному кадру с выдержкой 10 наносекунд. Ни один протяжный механизм неспособен сработать на такой скорости, так что после каждого снимка камеры приходилось перезаряжать. Не справился бы и механический затвор, управляющий диафрагмой. Но именно тут и скрывался главный секрет Эджертона.

100 000 000 кадров в секунду

Свет, попадающий на объектив Rapatronic, блокировался парой поляризационных фильтров, повернутых относительно оптической оси перпендикулярно друг другу: один «отсекал» волны с вертикальной поляризацией, другой — с горизонтальной. Однако зазор между ними был заполнен прозрачной жидкостью нитробензола, способной вращать плоскость поляризации, если к ней приложить внешнее электромагнитное поле. Поле создавалось электромагнитной катушкой, запитанной от мощного конденсатора. При срабатывании такого затвора излучение с вертикальной поляризацией, пропущенное первым фильтром, слегка «подкручивалось», и второй фильтр, блокирующий все вертикальные волны, свободно его пропускал на чувствительную пленку.

Beckman & Whitley 192 | 1981 год

1 440 000 кадров в секунду

Еще один «пережиток» холодной войны — 726-килограммовая камера Beckman & Whitley 192 — тоже создавалась для съемки ядерных взрывов и снова отправляет нас к первым испытаниям в Неваде. Вращающиеся зеркала Цирси Миллера здесь обернулись вращением регистрирующей аппаратуры вокруг трехстороннего зеркала в центре мощной конструкции. Струя сжатого газа приводила ее в движение, разгоняя до 6000 оборотов в секунду, и неподвижные зеркала поочередно отражали свет на каждую из 82 закрепленных по краю фотокамер. Каждый кадр получал выдержку меньше миллионной доли секунды. И хотя с Rapatronic это не сравнится, 192-я позволяла снимать события более протяженные, а не отключалась после первого снимка. Похожим образом действовала и разработанная в 1950-х годах в СССР камера ФП-22. Только в ней вращалась система зеркал, так что луч стремительно обегал круг по длинной ленте специальной фотопленки, делая до 100 000 кадров в секунду. Ну а сама легендарная Beckman & Whitley 192, уже списанная, в 2000-х почти за бесценок досталась «охотнику за грозами», инженеру Тиму Самарасу. Он переделал ее на современный лад, заменив пленочные камеры на 82 10-мегапиксельные CCD-матрицы. Путешествуя с камерой в трейлере, Самарас сделал немало эффектных кадров с молниями и торнадо, пока не погиб в урагане, который пронесся над Оклахомой в конце мая 2013 года.

«Пикокамера» | 2011 год

580 000 000 000 кадров в секунду

Скорость этой системы позволяет записать даже короткий световой импульс, пока он распространяется от донышка бутылки, отражается колпачком и возвращается обратно. «Во всей Вселенной для этой камеры нет ничего слишком быстрого», — хвастались разработчики устройства. Это, конечно, некоторое преувеличение. Строго говоря, даже «триллиона кадров в секунду», как о том поспешили написать новостные издания, их система не делает: эффективное время экспозиции здесь составляет целых 1,71 пикосекунды. Но гордость разработчиков можно понять. Аппаратура, созданная в Массачусетском технологическом институте (MIT), способна уследить, как расширяется сферическая волна света, испущенного импульсным лазером. Как и у многих специальных лабораторных инструментов для измерения быстропротекающих процессов, в основе системы лежит электронно-оптическая камера. Устройство напоминает приборы ночного видения: световая вспышка, поступающая в камеру через щель, выбивает электроны с фотокатода. Они ускоряются и фокусируются в электромагнитном поле. Наконец, пучок отклоняется, двигаясь по экрану люминофора: каждому моменту времени соответствует определенный участок экрана. Такие камеры (и даже пикосекундные) производят достаточно давно, в том числе и в России. Однако они, как правило, не позволяют рассмотреть никаких деталей. Поэтому инженеры MIT дополнили устройство поворотным зеркалом, которое направляет щель камеры, «сканируя» всю сцену, и сложнейшими математическими алгоритмами, которые собирают всё в последовательную смену кадров.

источник

Пожалуй, у каждого выдающегося художника, скульптора, литератора была муза, которая своим присутствием вдохновляла его на создание шедевров. Одни женщины поражали гениев своей красотой, другие – страстью, а третьи окружали заботой и лаской. В этом обзоре представлены Музы знаменитых мужчин, без которых, возможно, они не стали бы теми, кем их сегодня знают поклонники.

Сальвадор Дали и Гала

Сальвадор Дали и Гала (Елена Дьяконова). | Фото: 29palms.ru.

На самом деле ее имя звучало как Елена Ивановна Дьяконова, однако Сальвадор Дали называл ее Гала с ударением на последний слог, что в переводе с французского означало «праздник». Гала стала для гения не просто музой, вдохновляющей на написание шедевров, эта женщина была еще и женой сюрреалиста. Далеко не красавица, Гала обладала неповторимым шармом и острым женским чутьем, позволяющим понять человека с первого взгляда.

Жесткая, расчетливая Гала как нельзя лучше подходила для чувствительного и совершенно не приспособленного к быту Дали. Она стала для него не только супругой, но и матерью, нянькой и даже пиар-менеджером. Именно Гала сделала усы Сальвадора Дали настоящим брендом.

Иван Тургенев и Полина Виардо

Иван Тургенев и Полина Виардо | Фото: img10.wild-mistress.ru.

Некрасивую, но невероятно талантливую и харизматичную певицу Полину Виардо можно назвать настоящей музой Ивана Сергеевича Тургенева. На протяжении 40 лет длился их платонический роман. Именно в годы, когда писатель находился наиболее близко к своей возлюбленной, рождались лучшие произведения. И его совершенно не смущал тот факт, что Полина Виардо была замужем. Сначала ее супруг относился к Тургеневу как к очередному поклоннику его знаменитой жены, а затем – как к другу семьи. Три года Тургенев даже жил в одном доме с семьей Виардо. После его смерти у певицы осталось более 500 писем из их 40-летней нежной переписки.

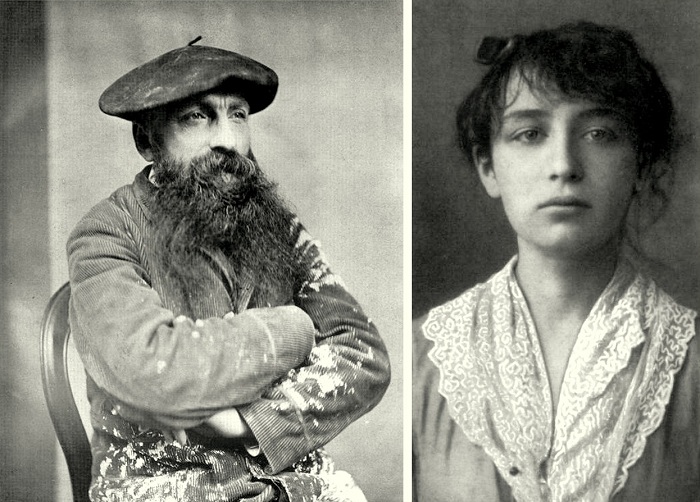

Огюст Роден и Камилла Клодель

Огюст Роден и Камилла Клодель. | Фото: kleinburd.ru.

Когда Огюст Роден встретил Камиллу Клодель, ему было уже сорок лет, а ей – не более двадцати. Поначалу девушка была лишь ученицей великого мастера, затем между ними вспыхнула страсть. Камилла стала для Родена натурщицей, любовницей и музой. Именно в годы, проведенные вместе с Камиллой, скульптор создал наиболее выдающиеся работы. Критики часто говорят, что девушка подсказывала мастеру большинство идей скульптур. 15 лет длилась их связь, пока Камилла не узнала, что Роден живет в гражданском браке с другой женщиной и воспитывает с ней детей. Несчастная «Муза» все надеялась, что он бросит необразованную супругу ради нее, но этого не происходило.

Последней каплей стал аборт Камиллы Клодель, который заставил ее сделать Роден. Она ушла. Горечь расставания переросла в безумие, и женщина целых 30 лет провела в психиатрической больнице. А Огюст Роден после ее ухода так и не создал более ничего выдающегося.

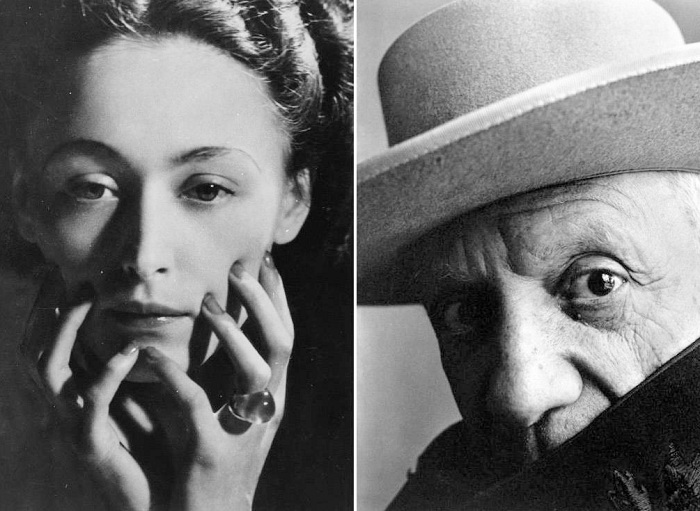

Пабло Пикассо и Дора Маар

Дора Маар и Пабло Пикассо. | Фото: sbj-bg.eu.

Разница в возрасте между Пабло Пикассо и Дорой Маар составляла целых 25 лет. Когда они встретились, художник уже полгода переживал творческий кризис. Именно Дора помогла найти ему выход. Эта женщина вдохновила Пикассо на новое авангардистское направление в его творчестве. Между ними вспыхнула страсть. Пабло Пикассо вдохновил Дору на занятия живописью, а она его обучала технике фотографии.

Но любовь к Пикассо еще ни для одной женщины не окончилась положительно. Их семилетние отношения напоминали вспышки ярости, страсти, желания и гнева, которые каждый раз возникали с новой силой. После разрыва Дора Маар попала в психиатрическую лечебницу. Когда женщина оттуда вышла, она снова обратилась к живописи. Вот только на ее полотнах уже не чувствовалось прежнего бешеного темперамента. Дора Маар скончалась в 90-летнем возрасте в одиночестве и бедности.

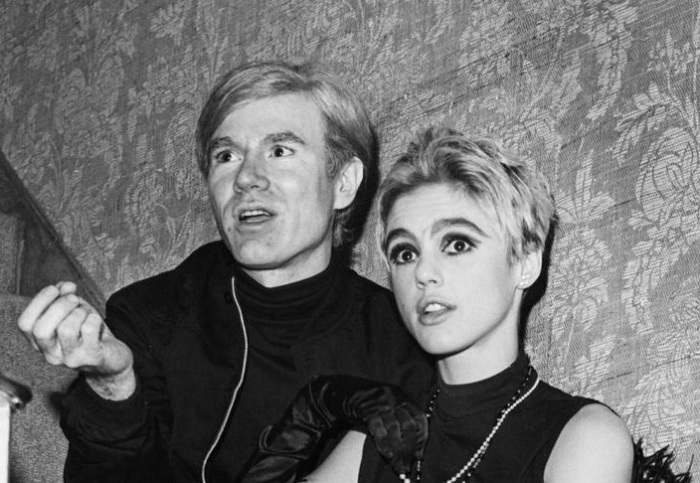

Энди Уорхол и Эди Седжвик

Энди Уорхол и Эди Седжвик. | Фото: hbz.h-cdn.co.

«Король поп-арта» Энди Уорхолл встретил Эди Седжвик в 1965 году. Их называли идеальной парой, постоянно эпатирующей публику. 37-летний Энди Уорхолл часто повторял, что 22-летняя Эди его Муза. Девушка участвовала во многих проектах мастера. Ему нравилось ее безумие, а Эди привлекала неординарная творческая атмосфера, которая окружала художника. К сожалению, чрезмерная страсть к наркотикам сгубила девушку, опустив ее на самое дно. Эди Седжвик скончалась в возрасте 28 лет.

Источник: