Архив за месяц: Ноябрь 2016

В 1934 году, 30 июня началась операция «Колибри». В историю эта операция вошла как «Ночь длинных ножей» — жестокий метод чистки германской элиты и штурмовых отрядов (сокращенно СА).

«Коричневорубашечники» Рёма

СА создали летом 1921 года, в нее вошли части подразделений «Добровольческого корпуса». «Добровольческий корпус» представлял собой реваншистскую организацию, которая возникла после Первой мировой войны. СА были силовой структурой НСДАП, участвовали в столкновениях с другими партиями. «Коричневорубашечниками» руководил Эрнст Юлиус Рём, один из видных членов НСДАП.

В 1923 году из людей СА Гитлер создал отряд своей личной охраны. Отряд назывался «Штабная охрана». Члены этой группы в качестве головных уборов носили черные лыжные кепки с изображением черепа и костей, как символ преданности и готовности отдать за Гитлера свою жизнь. Позже отряд переименовали в «Ударный отряд «Адольф Гитлер». В 1925 году была сформирована новая личная охрана фюрера, она же приступила к охране штаба НСДАП – СС, Schutzstaffel, «охранные ряды». До 1934 года СС входили в СА.

После «Пивного путча» Гитлер и Рём разорвали отношения, Рём уехал в Боливию. В 1931 году Эрнст Рём снова встал во главе СА. При подъеме НСДАП СА сыграли фигурирующую роль. Штурмовики получали хорошее жалованье, это способствовало популяризации СА. К началу 1933 года в рядах СА было почти 3 млн человек. Руководил ими не Гитлер, а Рём.

По словам Гитлера, «Рейхсвер является единственным носителем оружия, а СА отвечает за политическое воспитание народа». Это заявление обидело членов СА. Они видела себя центростремительной силой новой революции и политическое воспитание народа не входило в их планы.

Летом 1934 года НСДАП раздирали противоречия. Рём начал планировал военную реформу. Он считал, что армия должна формироваться по милицейскому принципу, и что СА должны стать армией новой Германии. Старые армейские кадры Рём презирал, считая, что они проиграли Первую мировую войну. Главой новой армии Рём видел свою персону, и если он становится главой армии, значит, получает главенствующую роль в Рейхе. Таким образом, Рём бросил вызов Гитлеру, генералам действующей армии и СС. Основные силы были на стороне Рёма, вед СА было в несколько раз больше армии Германии. Социалистические идеи поддерживало большое количество населения Германии. Рём и его сторонники думали, что смогут продвинуть свои идеи мирным путем, но он недооценили противников. Рём считал, не необходим революционный путь и радикальные изменения, Гитлер придерживался «эволюционного» пути. На собрании 6 июля Гитлер отмечал, что «революция не может быть перманентным состоянием. Поток революции надо направить спокойным, эволюционным путем». По мнению фюрера, «те, кто хотел бы направить государство другим путем, являются носителем бацилл, разносящим вредоносные идеи, и должны быть лишены возможности вредить Германии»

Почему Рём мешал Гиммлеру и Герингу

Возвышение Рёма не нравилось и другим видным членам НСДАП. Генрих Гиммлер хотя и был в хороших отношениях с Рёмом и пытался удержать его от поспешных действий, но ему претила растущая популярность Рёма. Как глава СС он активно наращивал силу своей структуры, велась жесткая кадровая политика. СС, в противовес СА, позиционировала себя как закрытая организация, чем привлекала высокопоставленных людей Германии. После того, как НСДАП пришли к власти, Гиммлер чувствовал себя обделенным властью. Тогда он, зная страх Гитлера перед покушениями, создает тайное подразделение СС во главе с Гансом Раттенхубером, которая называлась «Имперской службой безопасности». В 1931 году Служба безопасности (СД) начала собирать компромат на видных политиков и людей с высоким положением в обществе. Гиммлер взял под контроль полицию, и в течение 1933-1934 годов Гиммлер стал шефом полиции в Гамбурге, Мекленбурга, Любека, Тюрингии, Гессена, Бадена, Вюртемберга, Анхальта, Бремена и Ольденбурга.

Еще одним противником Рёма был Герман Геринг. Вместе с Гиммлером он создали дружеский союз против Рёма. В 1933 году Геринг создал Гестапо, тайную государственную полицию. В апреле 1934 года Геринг назначил Гиммлера главой прусского гестапо.

И Геринг, и Гиммлер выступал за «законность». Они начали акцию по подрыву авторитета СА и Рёма, постоянно «сливая» информацию о преступлениях штурмовиков в прессу. Гиммлер, как шеф полиции Пруссии закрывал концлагеря, подвластные СА, и доказал Гитлеру, что этим должны заниматься СС.

В итоге в 1934 году Гиммлер руководил и СС и гестапо. СС по численности была меньше СА, но отличалась подготовкой и выправкой. Работа гестапо тоже была на высоте – почти каждый день приходили новые уведомления о том, как Рём критикует Гитлера, контактирует с «правыми». Рём почувствовал вседозволенность, не скрывая отношения с молодыми людьми. Приближенные Рёма были замечены в коррупционных скандалах.

Положение Гитлера в стране становилось шатким. Несмотря на захват власти, не хватало чего-то до полной победы. «Низы» требовали продолжения революции, и штурмовики открыто высказывали мнение, что от мертвого Гитлера будет больше пользы, чем от живого. Даже сравнивали положение вещей с Россией 1917 года, называя Гитлера Керенским, а Рёма – Лениным.

Рёма не удалось убрать путем закулисных интриг. Для «коричневорубашечников» Гитлер не имел веса и не обладал авторитетом. Гитлер попытался примирить министра обороны Бломберга и Рёма, заставив обоих подписать соглашение 28 февраля 1934 года. На следующий день сторонники Рёма в его штаб-квартире, Эрнст объявил «То, о чем объявил этот ефрейтор, нас не касается. Я не собираюсь придерживаться соглашения. Гитлер вероломен и должен отправиться, по крайней мере, в отпуск. Если он не с нами, то мы сделаем своё дело и без Гитлера».

18 апреля 1934 года Рём заявил иностранным журналистам, что революция в Германии не окончена. Он заявлял, что будет вторая, национально-социалистическая революция. Но на деле у Рёма не было планов – было только желание надавить на Гитлера. Но Рём перестарался.

Ночь длинных ножей

Все было решено. Гиммлер, Геринг и Гейдрих составили «расстрельные списки», дали приказ своим подразделениям. Части СС и рейхсвера подготовили к атаке. Гитлеру передали два сообщения: первое – что готовится восстание штурмовиков в Берлине, второе – о погромах в Мюнхене. Сообщения были ложными, но имели действие – Гитлер разозлился.

Гитлер и Геббельс улетели в Баварию, Геринг и Гиммлер прилетели в Берлин. В Мюнхене Гитлер арестовал руководителей СА, Эсесовцы арестовали в отеле Гензльбауэр Рёма и его ближайших людей. 1 июля Рём был расстрелян.

30 июня Гитлер передал Гитлеру кодовое слово «колибри». Готовые к атаке подразделения СС открыли конверты со списками и начали операцию по зачистке НСДАП. По документам Нюрнбергского трибунала, во время «ночи длинных ножей» было убито 1076 человек.

СА реорганизовали, сократили численность до 1,5 миллионов человек. Их задачи теперь состояли только в допризывном и призывном обучении, больше они не играли видной роли.

После смерти Гинденбурга Гитлер получил огромные полномочия. Рейхсвер присягнул уже не Германии, а лично Адольфу Гитлеру. 19 августа 1934 года большая часть немцев одобрила Гитлера на плебисците, за него выступили 38,4 миллионов немцев.

Их имена стали культом в СССР. Но после крушения советской империи, в их героизме начали сомневаться.

Александр Матросов

Пожалуй, нарицательным в отечественной истории стал подвиг Александра Матросова, советского солдата, который в одном из боев Великой Отечественной Войны закрыл своим телом амбразуру, из которой обстреливали его товарищей. Благодаря этому наши полки смогли закончить наступление. Погибший солдат стал национальным героем, с его именем на устах бойцы бросались в бой. Но в последнее время историки начали сомневаться в правдивости «Матросова».

Мнения различных биографов настолько расходятся, что сейчас уже не ясно, как по-настоящему звали героя. Например, некоторые считают, что настоящее имя Александра – Шакирьяном Мухаметьянов. Больше всего вопросов касается, конечно, самого подвига. По альтернативной версии – это не было самопожертвованием. Считают, что он залез на крышку дзота и был убит, пока закидывал его гранатами. Упавшее тело перекрыло врагам обзор, и обстрел временно прекратился. Несмотря на темные пятна и пропагандистскую роль «подвига Матросова», поступок бойца был героическим, собирательным. Это подвиг не одного человека, а всех молодых солдат, которые сложили головы за спасение Родины.

«Жизнь за царя»!

Каждый школьник знает про мужественного крестьянина Ивана Сусанина, который пожертвовав собой, погубил польского врага. Наиболее распространенная версия говорит, что русский мужик обманом заманил поляков и литовцев в болото, пообещав показать дорогу к царю. Надо сказать, этот пересказ, как и сам миф о Сусанине появился не на пустом месте и стал популярным при Екатерине Великой, которой необходимо было показать преемственность своей власти от царя Михаила Федоровича, основателя династии Романовых. Здесь, очень кстати, вспомнился подвиг крестьянского мужика. Самодержавие и народность – Романовы и русский крестьянин – идеальное оружие массовой пропаганды, особенно в нелегкий век народных восстаний. Миф о Сусанине, поляках и плохих дорогах был создан именно тогда. Но, нет дыма без огня. Реальный Сусанин действительно существовал и потомки у него были, и подвиг был. Только блуждания по болотам и гибели врагов не было. Иван Сусанин, зная, где находится молодой царевич, не выдал секрета под пытками и был убит. Вот, что пишет об этом сам Михаил Федорович: «Иван ведал про нас, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас Великого Государя тем Польским и Литовским людям не сказал».

«Атака века»

Еще один подвиг Великой Отечественной считают сомнительным: затопление в 1945 году немецкого Лайнера «Вильгельма Густлоффа» подводником Александром Маринеско. На судне находилось около 11 тысяч человек, из которых половину составляли беженцы и раненные. Густлофф стал одной из самых страшных морских катастроф XX века, а Александр Маринеско получил статус героя Советского Союза. Правомерность «подвига» до сих пор осуждается мировым сообществом, сторонники негативной оценки считают, что затопление лайнера было жестоким преступлением, ссылаясь, на то, что на борту были гражданские. Но судно не было помечено опознающим знаком красного креста, напротив, его корпус украшал камуфляж. Боеприпасы и военнослужащих он перевозил тоже не для мирных целей. Вильгельм Густлофф был военной целью, и Маринеско просто выполнил свою задачу.

«Рекордная смена»

В ночь с 30 на 31 августа забойщик Алексей Стаханов и два крепильщика показали, как надо работать в пятилетку, добыв за смену в 14 раз больше угля, нежели предписывала норма. Это породило культ трудоголизма в Советском Союзе – «Стахановское движение». На самом деле, с самого начала это был эксперимент предприятия, которое стремилось рационализировать производство за счет грамотного разделения труда. Оборудование было специально подготовлено, а на месте, помимо рабочих, присутствовали начальник шахты, руководитель участка и журналист. Рабочие действительно отлично справились со своей задачей, за шесть часов они добыли 102 тонны угля, но их было трое, а не один Стаханов.

Предатель или жертва

Если Александр Матросов ассоциируется с героизмом, то имя Павлик Морозов является оскорблением и равносильно «предателю». Пионер-герой ставился в пример всему Советскому Союзу за то, что донес на собственного отца, обвинив его в помощи кулакам, после чего вместе с братом был убит. «Долг перед страной превыше семейного» — вот основной посыл этой пропаганды, ведь в те непростые времена доносы поощрялись, шла в буквальном смысле «охота на ведьм». Сегодня бы вчерашний подвиг стал предательством, но был ли на самом деле донос? Общая «легенда» гласит: Павлик написал заявление и отнес в следственные органы, на следующий день его отца арестовали. Тем не менее, в ходе расследования никаких доказательств этому не обнаружили. Текст доноса куда-то пропал, а следователь Шепелев, который вел дело Трофима Морозова вспоминал, что мальчик давал показания только на суде. В общем, дело темное. Ясно только одно – Павел Морозов невольно стал жертвой конфликта старого и нового мира.

Капитан Гастелло

Насколько велик, настолько спорен подвиг летчика Гастелло, который вместо того, чтобы катапультироваться с подбитого самолета, направил его прямо на скопление автомашин и цистерн противника. Николай погиб, но его долго ставили в пример всем солдатам: хороший человек, идеальный боец, герой! Биография Николая Гастелло и Александра Матросова практически полностью совпадают. Совпадают и сомнения в реальности подвига. Историки говорят, что не было никакого Гастелло, зато был Александр Маслов, который и протаранил вражеские боеприпасы, но остался безызвестным.

источник

Фотоархив журнала , Фотоархив журнала «Огонек»

2 апреля 1991 года жители СССР утратили последние иллюзии по поводу того, что «жить станет лучше, жить станет веселей». Цены выросли в среднем в три раза. Это был шок. Страна катилась к гуманитарной катастрофе.

Великий обман

2 апреля 1991 года в народе прозвали «Павловым днём» в честь самого непопулярного за всю российскую историю премьер-министра Валентина Павлова. Того самого Павлова, который 22 января того же года провёл конфискационную денежную реформу.

Того самого Павлова, который за две недели до указа президента СССР Михаила Горбачева о проведении реформы на Верховном совете убеждал, что никакой реформы не будет, что такие реформы готовятся годами и накоплениям граждан ничего не угрожает.

Оказалось — угрожает. Павловская реформа предусматривала изъятие из оборота самых крупных денежных купюр номиналом в 50 и 100 рублей. Граждане в течении трех (!) дней (23-25 января) могли обменять их на более мелкие купюры, но в сумме, не превышающей 1000 рублей. Все остальные накопления сгорали. Министерство финансов планировало изъять из оборота 81 миллиард рублей.

Показательно, что больше всех пострадали от реформы простые граждане. Те, что побогаче о реформе знали заранее. Кто пооборотистее — успели разменять свои тысячи через таксистов или путём других спекулятивных операций. Ночь с 22 на 23 января 1991 года стала ночью «большой стирки». Люди простые, далекие от рыночных течений и годами копившие деньги на машину или дачу, остались ни с чем.

Деньги пускали по ветру, их выбрасывали и сжигали

Реформа провалилась — изъять удалось только 14 миллиардов. Это и привело к тому, что случилось 2 апреля — к крушению последних надежд в экономическую стабильность некогда могущественной страны. Как результат — к исчезновению самого государства.

Кто успел — тот и съел

К апрелю 1991 года экономическая система СССР была практически разрушена. Впервые с 40-х годов в СССР появились километровые очереди за хлебом. Магазинные и рыночные прилавки опустошались с невероятной скоростью. Люди разумно полагали, что завтра могут пропасть все товары, поэтому скупали последние остатки. Цена хлеба выросла в 3 раза, килограмма говядины — в 4 раза, литра молока — в 3,5 раза. При таким невероятном уровне инфляции заработная плата выросла только на 20—30 %. Контрмерой правительства были единовременные компенсации в размере 60 рублей. При такой аховой ситуации такая мера выглядела просто насмешкой.

Хотя…

При всей очевидной несправедливости нужно признать, что повышение цен 2 апреля было вынужденной мерой. Страна столкнулась с невиданным дефицитом бюджета в 31 миллиард рублей, который объяснялся просто: республики игнорировали требования центра и не перечисляли деньги в госбюджет. Как сообщала газета «Коммерсантъ», к началу апреля 1991 года долг союзных республик вырос до 36 миллиардов рублей. Именно тогда невероятно обострились сепаратистские настроения.

500 дней

Были ли альтернативы павловской реформе, приведшей к апрельскому скачку цен? Очевидно — были. Самая известная из них — программа Григория Явлинского сотоварищи «500 дней». Экономист Николай Шмелев, также предлагавший свою радикальную программу восстановления экономики, так прокомментировал «500 дней»: «Гриша Явлинский со своими ребятами подхватили мои идеи, но только треуголки на себя примеряли: «Похож я на Наполеона?» И засадили эту дурацкую программу «500 дней». Начинка была правильная, но любому понятно, что требовалось не 500 дней, а 500 недель, и даже 500 месяцев. Так идею скомпрометировали с самого начала».

Заграница нам поможет

В апреле 1991 года СССР оказался на грани катастрофы. Дошло до того, что Советский Союз начинает просить о гуманитарной помощи. Советское руководство, по выражению Егора Гайдара «металось по миру, выпрашивая помощь и кредиты». В рамках гуманитарной помощи из Германии в Союз приходили миллионы армейских пайков, из США — летели «ножки Буша». По словам того же Егора Гайдара мотив «Дайте денег, спасите!» доминировал в отношениях союзного руководства с Западом на протяжение всего 91-го года. Настроения в народе были самые сумрачные — «докатились».

Народ бастует

Апрельский скачок цен был отмечен крупными забастовками, прошедшими во многих крупных городах СССР. На улицы вышли миллионы людей. К уже привычным шахтерским забастовкам присоединились забастовки интеллигенции и рабочих.

Стоит упомянуть о том, что 17 марта в СССР прошел референдум о сохранении Союза, на котором народ проголосовал «За», дав тем самым правительству последний шанс на изменение ситуации.

Оказанным доверием советское руководство пренебрегло уже через две недели после народного волеизъявления.

Требования бастующих носили не только экономический, но и радикально-политический характер. Народ требовал отставки Горбачева и министров, департизации предприятий, восстановления частной собственности на землю, выборов на основе многопартийности.

Забастовки прекратились только после того, как власти пошли на уступки и согласились перевести часть предприятий в республиканскую юрисдикцию с прекращением перечисления прибыли в союзный бюджет. После апреля 1991 года СССР «трещал по швам».

Запоздалая реабилитация

По иронии судьбы похороны Валентина Павлова состоялись 2 апреля 2003 года, ровно через 12 лет после знаменитого скачка цен. В последние годы жизни Павлов не раз возвращался к событиям 1991 года. Он говорил о том, что ему не хватило времени для проведения полноценной финансовой реформы, что уже сентябрьская статистика 1991 года показала вполне значимые позитивные сдвиги в экономике.

Валентин Павлов был противником проведенной в России «приватизации по Чубайсу» и считал, что об этом периоде экономического развития России можно писать криминальные романы. Он ясно видел перекос в отношении к доходам и финансовым обязательствам в «новой России», когда доходы уходили к узкой группе лиц, а обязательства ложились на плечи государства и его граждан. Павлов, последний и единственный премьер-министр СССР, даже выражал сожаление, что занимался политикой. Он говорил, что если бы он сосредоточил свои усилия на финансовой деятельности — стал бы самым богатым в стране человеком.

источник

«Воры в законе» появились в первые десятилетия советской власти. Сначала их существование было оправдано, затем власть начала с ними расправляться и стравливать друг с другом.

Сочувствующие

Со времен реформ Петра I преступный мир в Российской империи становился все более влиятельным, появились специализации, к концу XIX века кастовая система бандитского мира была уже сформировавшейся. Кардинальные изменения в систему воровского мира внесла революция и Гражданская война.

Многие из тех, кто до этого шел «воровским путем» оказались среди «сочувствующих» большевизму. Помогая «красным», они могли отомстить ненавистному царскому режиму. Из уголовников вышел Георгий Котовский, командиром Красной армии был даже легендарный вор Мишка Япончик, не чурался связей с криминалитетом и Коба, будущий Иосиф Сталин.

После завершения Гражданской войны многие красные командиры, имевшие уголовное прошлое, так и не смогли отучиться от своих прежних привычек. Новой власти, которая всячески отстаивала свою легитимность, такие элементы больше не были нужны. По этой причине они просто ликвидировались, проводились «чистки. Тогда воровской мир и понял, что заигрывать с политикой намного опаснее, чем воровать. И воры решили остаться при прежних интересах.

Кодекс воровских понятий начал формироваться в конце 20-х — начале 30-х годов. Этому способствовало несколько факторов.

Во-первых, падение мировых цен на зерно привело к тому, что вторым экспортным сырьем стал лес, который, в отличие от зерна, нужно не просто собирать, а валить, и валить не в самых тепличных условиях (одна из причин появления ГУЛАГа).

Во-вторых, коллективизация, которая стимулировала рост преступности. Эти факторы сложились, и страна столкнулась с явлением, про которое сегодня любят говорить поговоркой «пол страны сидело, пол страны охраняло». Огромное количество людей, оказавшихся за решеткой, долгие срока, «этапы длинные» — все это способствовало тому, что лагерь превратился в отдельную биосферу, организация общежития в которой требовало не только внешнего, но и внутреннего управления. Таким элементов внутренней власти и стали воры.

Короли зон

Показательно, что сама система воровского общества была с самого начала прямой калькой с системы организации партийной власти. «Делегатов» и «секретаря» выбирали голосованием на сходках, для неофитов нужны были две рекомендации от других воров. Важнейшим было соблюдение дисциплины, следование воровским законам: не заводить семью, не работать, не копить богатств (все сдавать в «общак»), не иметь квартиры (жить на «малине»).

Как пишет Варлам Шаламов в «Очерках уголовного мира»: «Вор – ворует, пьет, гуляет, развратничает, играет в карты, обманывает фраеров, не работает ни на воле, ни в заключении, кровавой расправой уничтожает ренегатов и участвует в «правилках», вырабатывающих важные вопросы подземной жизни».

Воры стали своеобразными «королями» целой лагерной страны. Несмотря на то, что им по закону было запрещено сотрудничать с администрацией, они контролировали все процессы, которые происходили в зоне. Для государственной системы такой порядок самоорганизации был даже удобен.

Читаем у того же Шаламова: «С ворами считается начальство. Блатари – хозяева жизни и смерти в лагере. Они всегда сыты, умеют «достать», когда все остальные – голодны. Вор не работает, пьянствует, даже в лагере, а крестьянский парень вынужден «пахать». Воры его и заставляют «пахать» – так они ловко приспособились».

Воры и война

Во время войны часть воров «перековалась» и пошла служить. Политзаключенных в штрафные батальоны и роты не брали, а вот представители криминала, осужденные за нетяжкие преступления могли попробовать «искупить кровью» и отправлялись в штрафные роты.

Впрочем, надо сказать, что большой сознательностью и патриотизмом воры не отличались, многие из них дезертировали и средства к существованию находили при помощи грабежа, воровства и спекуляций.

В 1942 году, в самый разгар войны, на Тишинском рынке в Москве была даже проведена массированная облава на воров. Страна, которая отражала фашистскую угрозу, вынуждена была бороться и с внутренним врагом в лице воров.

Большой резонанс вызвало задержание в 1952 году банды Павленко. В 1941 году Павленко дезертировал, при помощи друзей «сколотил» сообщество, которое, прикрываясь проведением военно-строительных работ занималась мародерством, грабежами, расстрелами. Костяк организации составляли уголовники, которых Павленко одел в военную форму и справил им по липовым наградным листам звания и медали. Себя Павленко сделал «полковником», во время задержания у него были найдены генеральские погоны.

Сучьи войны

После войны многие из блатных, воевавших на фронте, вернулись в лагеря. Зона их не приняла, воры-старозаконники считали всех тех, что сотрудничал с государством, изменниками, «ссучившимися». Что говорить, если по воровскому закону даже ударивший по просьбе «начальника» в рельс считался «подсученным».

Вернувшиеся с фронта блатари были готовы к тому, что их не примут. В 1948 году на пересылке в Ванинский порт был объявлен «новый закон». Началась настоящая война, кровавая и длительная, ножи и оружие собиралось по всей Колыме.

Воровской мир любит театральность. Для перехода в новый воровской закон был изобретен обряд — целование ножа. Поцеловавший нож терял всякие права в воровском мире и навсегда становился «сукой». Отказников убивали, но не просто, а перед смертью ещё и «трюмили» — избивали и давили металлическими дверями.

В ходе «сучьих войн» было сформировано также и третье воровское сообщество — «беспредельщины». Они с равной ненавистью относились и к старым ворам, и к «сукам».

Сучьи войны существенно проредили воровское сообщество, раскололи его. Инициировалась агрессия как изнутри, так и снаружи. Стравливая воров, власти вполне успешно решали свои задачи.

Белый лебедь

Решительной инициативой власти по расколу и уничтожению воров-законников было создание отдельной тюрьмы для блатарей — «Белый лебедь». Она была построена ещё в 1938 году, но до 1955 года здесь содержались не только уголовники, но и «политические». В 55-м же «политических» перевели в колонию, расположенную в Мордовии, и «Белый лебедь» стал настоящей «банкой с пауками».

Ворам, как мы уже знаем, запрещается работать, но кто будет работать в колонии, если кроме воров там никого нет? Внутри колонии постоянно шли бунты, восстания, которые жестко подавлялись.

В 1980 году в «Белом лебеде» было создано ЕПКТ (единое помещение камерного типа), заслужившая себе недобрую славу среди воров всех мастей. В ЕПКТ отправляли рецидивистов со всей страны (около 4, 5 тысяч), здесь «раскороновали» 130 воров в законе.

Это была очень эффективная мера борьбы с «законниками». Анатолий Жогло, полковник милиции, ветеран ГУБОПа МВД дал следующий комментарий этой методике исправления воров: «В практике советской лагерной системы воровские войны были одним из самых существенных способов искоренения этой касты. Иногда такие противостояния провоцировали сами воры, иногда для этого создавались особые условия по инициативе руководства страны».

Простейший барометр своими руками

Такой барометр можно сделать из маленькой жестяной масленки с параллельными боковыми сторонами.

Подберите пробку, которая бы плотно закрывала единственное отверстие будущего барометра. До того как вы поставите пробку на место, в ней необходимо проделать отверстие такого диаметра, чтобы пропустить сквозь него прозрачную трубку-соломинку для коктейлей. Впрочем, лучше применить стеклянную трубочку с внутренним диаметром отверстия 1,5 — 2,0 мм.

Ёмкость на 2/3 заполняется подкрашенной водой, в отверстие вставляется трубка с пробкой, в трубке при этом

должно содержаться немного той же подкрашенной воды. При повышении атмосферного давления уровень жидкости в трубке будет подниматься, и наоборот.

Простейший барометр своими руками

Такой барометр закрепите на подставке с вертикальной линейкой. От градуировать его можно, снимая показания с настоящего барометра.

Вместо металлической емкости можно применить любую маленькую стеклянную бутылочку. После заполнения подкрашенной водой и установки пробки с трубкой, долейте в трубку немного воды. Так как корпус барометра жесткий, при повышении давления уровень воды будет понижаться, при понижении — повышаться.

Левша 2007 №1

Походный барометр своими руками

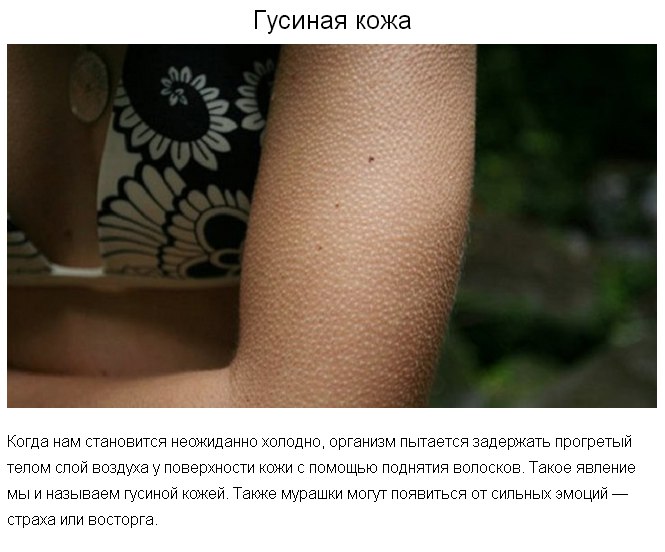

Срежьте ветку с молодой пихты или сосны. Отделите от нее отрезок длиной 10 см с растущей сбоку тоненькой длинной иголкой. Теперь возьмите ровную дощечку или фанерку размером 150х100 мм и прибейте к ней заготовленный кусочек пихты так, чтобы игла могла свободно двигаться (см. рис.). Барометр готов. Его надо только отградуировать. Поднесите прибор к горячей печке или плите — от тепла игла выпрямится и поднимется вверх.

Там, где она остановится, сделайте риску. Затем поднесите прибор к струйке пара, вырывающейся из носика чайника. От воздействия влаги иголка опустится вниз. Здесь отметьте вторую риску. Соедините риски дугой и разделите на несколько равных частей. Остается сделать соответствующие надписи, как на рисунке. В походе барометр устанавливают в месте, защищенном от прямых солнечных лучей, и он будет предсказывать вам погоду.

Походный барометр своими руками

Самодельный барометр из бутылки

Барометр купить не всегда удается, поэтому хочу предложить конструкцию домашнего барометра, который с некоторой точностью будет показывать атмосферное давление.

Барометр (см.рисунок) состоит из бутылки с прозрачным стеклом, стеклянной трубки и пробки. Бутылка на одну треть заполняется водой, лучше брать дисцилированную воду, поскольку обычная через год зацветает. Воду можно слегка подкрасить. В пробке делается отверстие, в которое вставляется стеклянная трубка. Место соединения замазывается пластилином. Теперь остаётся заткнуть бутылку пробкой. Барометр готов.

Когда атмосферное давление начнет изменяться, то изменится уровень воды в трубке. Если из трубки начнут выходить пузырьки воздуха, значит давление очень высокое, а это к ясной устойчивой погоде, в такое время бывает хороший клев. Если вода начнет выливаться через верх трубки, давление низкое, можно ждать бурю, а на рыбалку идти не стоит.

Самодельный барометр из перегоревшей лампочки

Возьмите перегоревшую электрическую лампочку, и там, где начинается цоколь с резьбовой частью, аккуратно просверлите небольшое отверстие диаметром 2-3 мм. Делать это следует очень осторожно, иначе баллон может треснуть или разбиться.

Возьмите перегоревшую электрическую лампочку, и там, где начинается цоколь с резьбовой частью, аккуратно просверлите небольшое отверстие диаметром 2-3 мм. Делать это следует очень осторожно, иначе баллон может треснуть или разбиться.

Вот самый простой способ сверления стекла. На точку, где вы наметили отверстие, нанесите каплю машинного или подсолнечного масла. Возьмите абразивный порошок от среднезернистой наждачной бумаги и подсыпьте его к масляной капле, чтобы получилась вязкая паста, чуть жиже зубной. Затем зажмите в патроне дрели медную проволоку. Диаметр ее должен соответствовать размеру отверстия, которое вы хотите просверлить. Цоколь лампы аккуратно зажмите в тисках. А стеклянную колбу оберните полотенцем или тряпной.

Сверлить нужно очень осторожно, прикладывая минимальное усилие.

Когда отверстие будет просверлено, залейте в него водопроводную воду, заполнив стеклянную колбу до половины. Затем добавьте в нее две-три капли чернил или кусочек грифеля химического карандаша и перемешайте. Барометр готов.

Остается подождать, пока внутренняя стенка колбы просохнет, и подвесить барометр между оконными рамами. Лучше всего с северной стороны, где на него не будут попадать прямые солнечные лучи. Если же окна выходят на юг, установите в верхней части окна. Через несколько часов можно снимать показания. Наш барометр может предсказывать погоду за сутки достаточно полно. Сплошная или переменная облачность ожидает нас, установится ли ведро или пойдет дождь — мелкий затяжной, кратковременный, может, грозовой…

Правда, надо знать некоторые особенности, чтобы расшифровать показания.

Предположим, внутренние стенки лампочки покрылись мелкими каплями сконденсировавшейся воды — завтра будет сплошная облачность, но без осадков.

Переменная облачность — стенки лампочки покрылись каплями средней величины, а между ними образовались вертикальные сухие полосы.

Если стенки частично покрыты крупными каплями росы — ждите кратковременных осадков. А сверху донизу и капли, укрупняясь, стекают вниз — будет гроза.

Крупные капли только у поверхности воды, а горловина лампочки сухая — дождь пройдет стороной, в 30-60 км от ваших мест.

За окном дождь, а стенки лампочки стали совершенно сухими, без тумана и капелек — завтра установится отличная погода.

А если появились капли росы лишь на северной стороне баллона, ждите завтра дождя во второй половине дня.

Разумеется, пользоваться таким барометром можно лишь в том случае, если температура воздуха выше нуля, то есть весной, летом и ранней осенью.

источник

Наша галактика Млечный Путь хранит в себе множество загадок. Многие из них, возможно, так и останутся нераскрытыми.

Звезда по имени Солнце

Температура Солнца остается одной из фундаментальных загадок Галактики. В то время как температура внешней атмосферы звезды превышает миллионы градусов Кельвина, фотосфера (поверхность) Солнца нагрета всего до 5-6 тысяч градусов. Что создает подобную разницу температур? Объяснение дается в виде двух основных гипотез: либо источником солнечной энергии являются процессы, происходящие на его поверхности, а не в недрах, либо существует какой-то механизм или явление, передающие энергию из недр во внешнюю атмосферу, минуя солнечную поверхность. Джеймс Климчук из Центра космических полетов НАСА предполагает, что разница температур может быть объяснена «нановспышками» — скачками температуры во внешней атмосфере Солнца, при этом уточняется, что сила каждого по земным стандартам равна мощности взрыва полутора сотен атомных бомб.

Фабрика звезд

Относительно недавно в Млечном Пути были обнаружены маленькие и древние галактики-призраки. Открытие породило множество вопросов, ответы на которые ученые пытаются найти, в том числе, и при помощи телескопа «Хаббл». Почему в этих тусклых галактиках-карликах так мало звезд? Установлено, что процесс формирования звезд в галактиках начался более 13 миллиардов лет назад, но затем почему-то резко прекратился. По мнению Тома Брауна из балтиморского Научного института изучения космоса при помощи космического телескопа, наиболее вероятным объяснением закрытия «фабрики» по производству звезд в крошечных галактиках может являться процесс реионизации, который начался после Большого взрыва. Маленькая масса галактик сделала их уязвимыми для ультрафиолетового излучения. Его поток лишил «малышей» имеющихся небольших запасов газа, и они не смогли формировать новые звезды.

Помощь карлика с окраины

Несколько лет назад на окраине Солнечной системы астрономы Скотт Шепард и Чадвик Трухильо из обсерватории Джемини обнаружили новую карликовую планету. Она входит в число тысячи удаленных объектов внутреннего облака Оорта, из которого предположительно и сформировалась Солнечная система. Новая карликовая планета, названная «2012 VP113 Байден», — второе тело, обнаруженное на таком большом расстоянии от Солнца. Первой найденной в облаке Оорта планетой стала Седна, которая, кстати, расположена ближе. Открытие новых планет позволяет теоретически предполагать, что во внутреннем облаке Оорта могут существовать и другие объекты, размер которых сопоставим с размерами Марса или даже Земли. Экспериментальные расчеты рождают и еще одну гипотезу: возможно, существует огромная планета, размер которой в десятки раз превосходит размеры Земли.

Темная материя

Темная материя – одна из главных загадок Вселенной. Одной из основных проблем доказательства ее существования является структура вещества, в которой не присутствует электромагнитное излучение. Обнаружить темную материю позволяет только гравитационное воздействие, оказываемое на окружающее пространство. Косвенные признаки существования темной материи сегодня получают при помощи альфа спектрометра, находящегося на борту МКС. В частности, не так давно прибор зафиксировал большое количество позитронов, что позволило в очередной раз подтвердить гипотезу о существовании темной материи.

Что ожидает Землю?

Прогноз ученых о том, что столкновения Млечного Пути и соседней галактики Андромеда избежать не удастся, хорошо известен. Правда, астрофизик Роланд ван дер Марелли из балтиморского Института исследования космоса при помощи космического телескопа в 2012 году в очередной раз напомнил землянам, что произойдет катаклизм не ранее чем через 4 миллиарда лет. В настоящий момент Андромеда находится на расстоянии 2,5 миллионов световых лет, но продолжает неумолимо двигаться в сторону Млечного Пути. Ученые предполагают, что после столкновения начнется процесс слияния галактик, который продлится в течение двух миллиардов лет. Форма новообразованной галактики будет похожа на эллипс, при этом ее центр сместится. В результате, как прогнозируют ученые, Солнечная система и Земля могут оказаться под угрозой уничтожения. Остается надеяться, что в этот раз научная гипотеза не подтвердится.

источник

Операция Красной Армии на Курилах вошла в историю оперативного искусства. Ее изучали во многих армиях мира, но практически все эксперты пришли к выводу – предпосылок к скорой победе у советского десанта не было. Успех обеспечили отвага и героизм советского солдата. Американский провал на Курильских островах

1 апреля 1945 года американские войска при поддержке британского флота высадили десант на японский остров Окинава. Командование США рассчитывало одним молниеносным ударом захватить плацдарм для высадки войск на основные острова империи. Но операция продлилась почти три месяца, а потери среди американских солдат оказались неожиданно высокими – до 40% личного состава. Затраченные ресурсы были несоизмеримы с результатом и заставили правительство США задуматься над японской проблемой. Война могла продлиться годы, и стоить жизни миллионов американских и британских солдат. Японцы же были убеждены, что смогут длительно оказывать сопротивление и даже выдвигать условия для заключения мира.

Американцы и англичане ждали, что предпримет Советский Союз, который еще на конференции союзников в Ялте взял на себя обязательства открыть военные действия против Японии.

Западные союзники СССР не сомневались, что Красную Армию в Японии ожидают такие же длительные и кровопролитные сражения, как и на Западе. Но главнокомандующий войсками на Дальнем Востоке, маршал Советского Союза Александр Василевский их мнения не разделял. 9 августа 1945 года войска Красной Армии перешли в наступление в Маньчжурии и всего за несколько дней нанесли противнику сокрушительное поражение.

15 августа император Японии Хирохито был вынужден объявить о капитуляции. В тот же день американский президент Гарри Трумэн составил подробный план сдачи в плен японских войск, и направил его для согласования союзникам – СССР и Великобритании. Сталин сразу обратил внимание на важную деталь: в тексте ничего не говорилось о том, что японские гарнизоны на Курильских островах должны капитулировать перед советскими войсками, хотя еще совсем недавно американское правительство было согласно с тем, чтобы этот архипелаг перешел к СССР. С учетом того, что остальные пункты были прописаны подробно, стало понятно, что это не случайная ошибка – США пытались поставить послевоенный статус Курил под вопросом.

Сталин потребовал от президента США внести поправку, и заострил внимание на том, что Красная Армия намерена занять не только все Курильские острова, но и часть японского острова Хоккайдо. Уповать только на добрую волю Трумэна было невозможно, войскам Камчатского оборонительного района и Петропавловской военно-морской базы был отдан приказ высадить на Курильские острова десант.

Почему страны боролись за Курильские острова

С Камчатки в хорошую погоду можно было разглядеть остров Шумшу, который находился всего в 12 километрах от полуострова Камчатка. Это крайний остров Курильского архипелага – гряды из 59 островов, длиной в 1200 километров. На картах они обозначались как территория Японской империи.

Освоение Курильских островов русские казаки начали еще в 1711 году. Тогда принадлежность этой территории к России не вызывала сомнений у международного сообщества. Но в 1875 году Александр II решил упрочить мир на Дальнем Востоке и передал Курилы Японии взамен на ее отказ от претензий на Сахалин. Эти миролюбивые усилия императора оказались напрасны. Спустя 30 лет русско-японская война все же началась, и соглашение утратило силу. Тогда Россия проиграла и вынуждена была признать завоевание противника. За Японией остались не только Курилы, но и она получила и южную часть Сахалина.

Курильские острова непригодны для хозяйственной деятельности, поэтому многие века они считались практически необитаемыми. Жителей было всего несколько тысяч, преимущественно представители айнов. Рыболовство, охота, натуральное хозяйство – вот и все источники существования.

В 1930-е годы на архипелаге развернулось бурное строительство, в основном военное – аэродромы и морские базы. Японская империя готовилась к борьбе за господство в Тихом океане. Курильским островам предстояло стать плацдармом, как для захвата советской Камчатки, так и для нападения на американские военно-морские базы (Алеутские острова). В ноябре 1941 года эти планы начали осуществляться. Это был обстрел американской военно-морской базы Перл-Харбор. Спустя 4 года японцы успели оборудовать на архипелаге мощную систему обороны. Все доступные места для высадки на остров прикрывали огневые точки, под землей была развитая инфраструктура.

Начало Курильской десантной операции

На Ялтинской конференции 1945 года союзники приняли решение взять Корею под совместную опеку, и признали право СССР на Курильские острова. США даже предложили помощь в овладении архипелагом. В рамках секретного проекта «Хула» тихоокеанский флот получил американские десантные суда.

12 апреля 1945 года скончался Рузвельт, и отношение к Советскому Союзу поменялось, так как новый президент Гарри Трумэн относился к СССР настороженно. Новое американское правительство не отрицало возможных военных действий на Дальнем Востоке, и Курильские острова стали бы удобным плацдармом для военных баз. Трумэн стремился воспрепятствовать передаче архипелага СССР.

Из-за напряженной международной обстановки, Александр Василевский (главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке) получил приказ: «используя благоприятную обстановку, сложившуюся при наступлении в Маньчжурии и на о-ве Сахалин, занять северную группу Курильских островов. Василевский не знал, что такое решение было принято из-за ухудшения отношений между США и СССР. Предписывалось в течение суток сформировать батальон морской пехоты. Батальон возглавил Тимофей Почтарёв. Времени на подготовку операции было немного – всего сутки, залог успеха – тесное взаимодействие сил армии и флота. Маршал Василевский принял решение назначить командующим силами операции генерал-майора Алексея Гнечко. По воспоминаниям Гнечко: «мне предоставили полную свободу инициативы. И это вполне понятное: командование фронтом и флотом находилось за тысячу километров, и невозможно было рассчитывать на немедленное согласование и одобрение каждого моего распоряжения и приказа».

Флотский артиллерист Тимофей Почтарёв первый боевой опыт получил еще в Финскую войну. С началом Великой Отечественной войны воевал на Балтике, оборонял Ленинград, участвовал в боях за Нарву. Он мечтал вернуться Ленинград. Но судьба и командование распорядились иначе. Офицер получил назначение на Камчатку, в штаб береговой обороны Петропавловской военно-морской базы.

Самым сложным был первый этап операции – овладение островом Шумшу. Он считался северными воротами курильского архипелага, и Япония уделяла особое внимание укреплению Шумшу. 58 дотов и дзотов могли простреливать каждый метр побережья. Всего на острове Шумшу было 100 артиллерийских установок, 30 пулеметов, 80 танков и 8, 5 тысяч солдат. Еще 15 тысяч были на соседнем острове Парамушир, и они могли быть переброшены на Шумшу в течение нескольких часов.

Камчатский оборонительный район имел в составе лишь одну стрелковую дивизию. Подразделения были рассредоточены по всему полуострову. Все за один день, 16 августа, их необходимо было доставить в порт. К тому же переправить всю дивизию через первый курильский пролив было невозможно – не хватало судов. Советским войскам и морякам предстояло выступать в исключительно сложных условиях. Сначала высадиться на хорошо укрепленный остров, а потом воевать с превосходящим по числу противником без военной техники. Вся надежда была на «фактор внезапности».

Первый этап операции

Советский десант было решено высадить между мысами Кокутай и Котомари, а потом ударом захватить центр обороны острова, военно-морскую базу Катаока. Чтобы ввести противника в заблуждение и рассредоточить силы, запланировали отвлекающий удар – десант в бухте Нанагава. За сутки до операции начали обстрел острова. Огонь не мог причинить большого вреда, но генерал Гнечко ставил другие цели – заставить японцев увести свои войска с прибрежной территории, где планировалась высадка десантных войск. Часть десантников под руководством Почтарёва стали ядром отряда. К ночи погрузка на суда была завершена. Утром 17 августа корабли вышли из Авачинской бухты.

Командирам было дано указание – соблюдать режим радиомолчания и светомаскировки. Погодные условия были сложными – туман, из-за этого, корабли прибыли к месту только в 4 часа утра, хотя планировали в 11 вечера. Из-за тумана некоторые суда не смогла вплотную подойти к острову, и оставшиеся метры морпехи проплыли, с оружием и снаряжением.

Передовой отряд достиг острова в полном составе, и сначала не встретили никакого сопротивления. Еще вчера японское руководство отвело войска вглубь острова, чтобы защитить от артобстрела. Используя фактор внезапности, майор Почтарёв решил силами своих рот захватить батареи противника на мысе Катамари. Эту атаку он возглавил лично.

Второй этап операции

Местность была пологая, поэтому незаметно подойти было невозможно. Японцы открыли огонь, продвижение остановилось. Оставалось ждать остальную часть десантников. С большим трудом и под огнем японцев, основная часть батальона была доставлена на Шумшу, и началось наступление. Японские войска к этому времени оправились от паники. Майор Почтарёв приказал прекратить лобовые атаки, и в боевой обстановке сформировали штурмовые группы.

После нескольких часов боя уничтожили почти все доты и дзоты японцев. Исход боя решила личная отвага майора Почтарёва. Он встал в полный рост и повел за собой солдат. Почти сразу получил ранение, но не обращал на нее внимания. Японцы начали отступление. Но почти сразу снова подтянули войска, и начали контратаку. Генерал Фусаки приказал любой ценой отбить доминирующие высоты, потом рассечь силы десанта на части и отбросить их к морю. Под прикрытием артиллерии в бой пошли 60 танков. На помощь пришли корабельные удары, и уничтожение танков началось. Те машины, которые смогла прорваться, уничтожались силами морских пехотинцев. Но уже кончались боеприпасы, и тогда на помощь советским десантникам пришли лошади. Их пустили вплавь к берегу, нагрузив боеприпасами. Несмотря на сильный обстрел, большинство лошадей уцелело и доставило боеприпасы.

С острова Парамушир японцы перебрасывали силы в 15 тысяч человек. Погода улучшилась, и советские самолеты смогли вылететь на боевое задание. Пилоты атаковали причалы и пирсы, на которых разгружались японцы. Пока передовой отряд отражал контрнаступления японцев, основные силы пошли во фланговую атаку. К 18 августу система обороны острова была полностью нарушена. Наступил перелом в сражении.

Бои на острове продолжались с наступлением сумерек – важно было не дать противнику перегруппироваться, подтянуть резервы. Утром японцы капитулировали, вывесив белый флаг.

После штурма острова Шумшу

В день высадки десанта на остров Шумшу Гарри Трумэн признал за СССР право на Курилы. Чтобы не потерять лицо, США потребовали отказаться от атаки на Хоккайдо. Сталин оставил Японии ее же территорию.

Цуцуми Фусаки откладывал переговоры. Он якобы не понимал русского языка и того документа, который нужно было подписать.

20 августа отряд Почтарёва получает новый приказ – высадится на остров Парамушир. Но Почтарёв уже не принимал участие в бою, его отправили в госпиталь, а в Москве уже приняли решение дать звание Героя Советского Союза.

Когда советские суда вошли во второй Курильский пролив, японцы неожиданно открыли перекрестный огонь. Потом на штурмовку пошли японские камикадзе. Пилот бросал свою машину прямо на корабль, ведя непрерывный огонь. Но советские зенитчики сорвали японский подвиг.

Узнав об этом, Гнечко снова приказал идти в атаку – японцы вывесили белые флаги. Генерал Фусаки сказал, что он не давал приказа обстреливать корабли и предложил вернуться к обсуждению акта о разоружении. Фусаки юлил, но генерал дал согласие лично подписать акт о разоружении. Он всячески избегал даже произносить слово «капитуляция», ведь для него, как самурая, это было унизительным.

Гарнизоны Урупа, Шикотана, Кунашира и Парамушира капитулировали, не оказав сопротивления. Для всего мира стало неожиданностью, что советские войска всего за один месяц заняли Курилы. Трумэн обратился к Сталину с просьбой разместить американские военные базы, но получил отказ. Сталин понимал, что США попытаются закрепиться, если получат территорию. И оказался прав: США сразу после войны Трумэн приложил все усилия, чтобы включить Японию в сферу своего влияния. 8 сентября 1951 года в Сан-Франциско был подписан мирный договор между Японией и странами антигитлеровской коалиции. Японцы отказывались от всех завоеванных территорий, в том числе и от Кореи. По тексту договора архипелаг Рюкю передавался ООН, фактически американцы установили свой протекторат. Япония также отказывалась от Курильских островов, но в тексте договора не было сказано о том, что Курилы передаются СССР. Андрей Громыко, заместитель министр иностранных дел (на тот момент), отказался ставить свою подпись под документом с такой формулировкой. Американцы отказались вносить правки в мирный договор. Так получился правовой казус: де-юре перестали принадлежать Японии, но их статус так и не был закреплен.

В 1946 году северные острова Курильского архипелага вошли в состав южно-сахалинской области. И это было неоспоримо.

источник

Мы все пользуемся римскими цифрами – отмечаем ими номера веков или месяцев года. Римские цифры находятся на часовых циферблатах, в том числе на курантах Спасской башни. Мы их используем, но знаем про них не так много.

Как устроены римские цифры

Римская система счета в ее современном варианте состоит из следующих базовых знаков:

I 1

V 5

X 10

L 50

C 100

D 500

M 1000

Чтобы запомнить цифры, непривычные для нас, пользующихся арабской системой, существует несколько специальных мнемонических фраз на русском и английском языках:

Мы Dарим Сочные Lимоны, Хватит Vсем Iх

Mы Dаем Cоветы Lишь Xорошо Vоспитанным Iндивидуумам

I Value Xylophones Like Cows Dig Milk

Система расположения этих цифр друг относительно друга такова: числа до трех включительно образуются при помощи сложения единиц (II, III), — четырехкратное повторение любой цифры запрещено. Чтобы образовать числа больше трех, складываются или вычитаются большая и меньшая цифры, для вычета меньшая цифра ставится перед большей, для прибавления — после, (4 = IV), та же логика действует и с другими цифрами (90 = XC). Порядок расположения тысяч, сотен, десятков и единиц тот же, что и привычный нам.

Важно, что любая цифра не должна повторять больше трех раз, таким образом, самое длинное число до тысячи – 888 = DCCCLXXXVIII (500+100+100+100+50+10+10+10+5+1+1+1).

Альтернативные варианты

Запрет на четвертое использование одной и той же цифры подряд стал появляться только в XIX веке. Поэтому в старинных текстах можно увидеть варианты IIII и VIIII вместо IV и IX, и даже IIIII или XXXXXX вместо V и LX. Остатки этого написания можно увидеть на часах, где четыре часто отмечается именно с помощью четырех единиц. В старых книгах также нередки случаи двойных вычитаний – XIIX или IIXX вместо стандартных в наши дни XVIII.

Также в Средневековье появилась новая римская цифра – ноль, который обозначался буквой N (от латинского nulla, ноль). Большие числа отмечались специальными знаками: 1000 — ↀ (или C|Ɔ),5000 – ↁ(или |Ɔ),10000 – ↂ (или CC|ƆƆ). Миллионы получаются при двойном подчеркивании стандартных цифр. Дроби римскими цифрами тоже писали: с помощью значков • отмечались унции – 1/12, половина отмечалась символом S, а все, что больше 6/12 – прибавлением: S•••• = 10\12. Еще один вариант – S::.

Происхождение

На данный момент не существует единой теории происхождения римских цифр. Одна из самых популярных гипотез гласит, что этрусско-римские цифры произошли от системы счета, которая использует вместо цифры штрихи-зарубки.

Таким образом, цифра «I» — это не латинская или более древняя буква «и», а насечка, напоминающая форму этой буквы. Каждую пятую насечку обозначали скосом – V, а десятую перечеркивали – Х. Число 10 выглядело в этом счете следующим образом: IIIIΛIIIIX.

Именно благодаря такой записи цифр подряд мы обязаны особой системе сложения римских цифр: со временем запись числа 8 (IIIIΛIII) могла сократиться до ΛIII, что убедительно демонстрирует, каким образом римская система счета получила свою специфику. Постепенно зарубки превратились в графические символы I, V и X, и приобрели самостоятельность. Позже они стали идентифицироваться с римскими буквами – так как были на них внешне похожи.

Альтернативная теория принадлежит Альфреду Куперу, который предположил рассмотреть римскую систему счета с точки зрения физиологии. Купер считает, что I, II, III, IIII – это графическое представление количества пальцев правой руки, выкидываемых торговцем при назывании цены. V – это отставленный большой палец, образующий вместе с ладонью подобную букве V фигуру.

Именно поэтому римские цифры суммируют не только единицы, но и складывают их с пятерками – VI, VII и т.п. – это откинутый большой палец и другие выставленные пальцы руки. Число 10 выражали с помощью перекрещивания рук или пальцев, отсюда пошел символ X. Еще один вариант – цифру V попросту удвоили, получив X. Большие числа передавали с помощью левой ладони, которая считала десятки. Так постепенно знаки древнего пальцевого счета стали пиктограммами, которые затем начали отождествлять с буквами латинского алфавита.

Современное применение

Сегодня в России римские цифры нужны, в первую очередь, для записи номера века или тысячелетия. Римские цифры удобно ставить рядом с арабскими – если написать век римскими цифрами, а затем год – арабскими, то в глазах не будет рябить от обилия одинаковых знаков. Римские цифры имеют некоторый оттенок архаичности. С их помощью также традиционно обозначают порядковый номер монарха (Петр I), номер тома многотомного издания, иногда – главы книги. Также римские цифры используются в циферблатах часов под старину. Важные числа, такие, как год олимпиады или номер научного закона, могут также фиксироваться при помощи римских цифр: II мировая, V постулат Евклида.

В разных странах римские цифры употребляются немножко по-разному: в СССР было принято указывать с помощью них месяц года (1.XI.65). На западе римскими цифрами часто пишут номер года в титрах фильмов или на фасадах зданий.

В части Европы, в особенности в Литве, нередко можно встретить обозначение римскими цифрами дней недели (I – понедельник и так далее). В Голландии римскими цифрами иногда обозначают этажи. А в Италии ими отмечают 100-метровые отрезки пути, отмечая, в то же время, арабскими цифрами каждый километр.

В России при письме рукой принято подчеркивать римские числа снизу и сверху одновременно. Однако часто в других странах подчеркивание сверху значило увеличение регистра числа в 1000 раз (или 10000 раз при двойном подчеркивании).

Существует распространенное заблуждение о том, что современные западные размеры одежды имеют некую связь с римскими цифрами. На самом деле обозначения XXL, S, M, L и т.п. не имеют никакой связи с ними: это аббревиатуры английских слов eXtra (очень), Small (маленький), Large (большой).

Время жизни – одна из главных характеристик любого человека. Но то, что мы привыкли им считать, не больше чем разница между датой рождения и сегодняшним днем. Биологические часы не определяются одним календарем – на них влияет наш психологический возраст.

Как психологический возраст влияет на внешность

Как говорится, все болезни «из головы». На молодость организма работает не только правильный образ жизни, но и мышление. Внутрипсихологический конфликт может привести к астме, гастриту, нервной анорексии, а повышенный стресс — к сердечному удару. По словам ученых, процесс старения — тоже протекает « не в вакууме». Обходить его на данном этапе развития науки пока не научились, но замедлить его все же можно.

За процесс старения отвечает так называемый «биологический возраст», который вопреки общепринятому мнению может сильно расходиться с календарным. Но их довольно просто уравнять. По словам доктора психологических наук Сюзан Краусс из Массачусетского университета, в организме ничего не меняется в день вашего 30-40 летнего юбилея. Но, получив открытку с непривлекательной цифрой, вы становитесь совершенно другим человеком. Чувствуете себя взрослее, старше и применяете на себе соответствующую модель поведения. Многие люди начинают себя ограничивать, повторяя из-за дня в день: «это уже не для моего возраста», «я не могу уже себе это позволить». Вы стареете психологически — начинаете меньше за собой следить, бросаете спорт. Женщины прибегают к косметическим средствам, не соответствующим возрасту кожи. В итоге, процесс старения ускоряется. Даже если мысли о старости не запускают его, организм в любом случае реагирует на снижение физической нагрузки, повышение уровня стресса и многочисленные лекарственные средства, без которых он прежде прекрасно обходился. По словам ученых, на биологический возраст влияет около 200 показателей, но какими бы ни были эти результаты — человек, который не ищет в себе следы преждевременного старения, как правило, полон сил и его внешность не претерпевает никаких изменений.

Как влияет интеллект на психологический возраст

«Связь между интеллектом и длительностью жизни настолько же ощутима, как связь между курением и болезнью легких» – говорит статья в Scientific American. И дело не только в том, что умный человек реже попадает в опасные для жизни ситуации. По мнению исследователей, продолжительность жизни увеличивается из-за того, что человек «понимающий» легче адаптируется к окружающим условиям и испытывает меньше стресса. Как считают специалисты исследовательского центра Mayo Clinic, психологическая старость наступает, когда человек теряет свое значение для окружающих или чувствует себя беспомощным. От этого спасает мозговая активность. В последние годы было проведено немало исследований, которые подтвердили, что чем больше времени человек посвящает образованию, тем ниже у него риск возникновения старческого слабоумия. Каждый год обучения, по мнению ученых, сокращает риск заболевания на 11%.

В календарной клетке

Календарь и социальные нормы старят нас не меньше, чем плохая экология, питание и вредные привычки. Психологически молодой человек стареет медленнее, чем старик в душе. Календарный возраст может сильно отличаться от реального, биологического, но в нашем мире критерием служит именно количество лет, месяцев, дней, прожитых человеком. Он занимает то место в обществе, которое диктуется возрастом. Вне зависимости от здоровья и развития, он не полноправен до 18 лет, после 30 должен построить карьеру и обзавестись семьей, а после 55 лет, вне зависимости от реальных возможностей, общество «переваривает» его и отправляет в «запас», на пенсию. И если человек по какой-либо причине: по состоянию здоровья, из-за неожиданного богатого наследства или выигранного джекпота, выходит на пенсию, скажем, в 25 – его социальный возраст будет равен 55-60. То есть, соответствовать пенсионному. Это рано или поздно окажет влияние на психологическое состояние человека. Напротив, позднее рождение детей и их воспитание в пожилом возрасте, «омолаживает» социальный статус.

По словам доктора Сьюзан Краусс, нужно меньше «зацикливаться на датах» и чаще задаваться вопросом: «Сколько лет я дал бы себе, если бы не знал своего возраста?». Последнее – нечто вроде девиза знаменитого американца Сатчела Пейджа, ставшего самым «возрастным» баскетболистом Высшей Лиги. Свою последнюю игру он сыграл в шестьдесят лет.

Ранее взросление и старение

Одним из главных факторов, влияющих на психологический возраст, является уровень жизни. По словам исследователя Беатрисы Луны из медицинской школы Питтсбурга, в Европе человек взрослеет в 24-26 лет, при том, что совершеннолетие наступает в 18. Во многом это связано с хорошими условиями жизни, которые не торопят строить карьеру и обзаводиться семьей. У людей появляется возможность задержаться в детстве, подольше сохранить инфантильное беззаботное состояние.

Этого нельзя сказать о развивающихся странах. Например, в Индии, около 45% женщин выходят замуж до наступления совершеннолетия (18 лет), к моменту которого они уже обзаводятся детьми. Кстати, семья тоже важный фактор в психологическом взрослении. Проблемы и конфликты в семье, неполные семьи, как следствие, повышенное состояние стресса – все это ускоряет взросление и старение человека на фоне его сверстников.