Архив за месяц: Октябрь 2016

Советские танкисты на улицах иранского Тебриза

25 августа 1941 года, в самый разгар немецкой оккупации СССР, советские и британские войска начали совместные военные действия в Иране под кодовым названием «Операция „Согласие“» (англ. Operation Countenance). По сути дела, военная акция была инициативой Иосифа Сталина, который очень опасался германофильских настроений шаха Реза Пехлеви, а также возможности допуска фашисткой Германии к иранской нефти.

В результате операции произошла смена монархов, а немцы так и не получили контроль за стратегическим сырьем.

Уже после Второй мировой войны Сталин попытался расширить советское влияние в этой стране. Советское руководство потребовало, чтобы Иран допустил СССР к разработке нефти в северной части этого государства. Фактически это стало главным условием вывода советских войск из Ирана. Соглашение было подписано иранским правительством в 1946 году. СССР вывел войска, однако меджлис (парламент) так и не ратифицировал договор.

В этот период Сталин рассматривал вариант оккупации части Ирана с возможным включением ее в состав среднеазиатских республик Советского Союза. Но в конечном счете, «великий кормчий» не пошел на этот шаг, чтобы окончательно не испортить отношения с Великобританией и США.

Территориальные претензии к Турции Советский Союз предъявил в самом конце войны. Советское руководство планировало наказать это государство за сотрудничество с фашисткой Германией, присоединив к себе территории, когда-то принадлежавшие Российской империи.

Создание Турецкой Союзной Социалистической Республики даже не рассматривалось: оккупированные земли просто должны были распределить между Грузинской ССР и Армянской ССР. Однако планы СССР вызвали жесткий отпор у США и Великобритании, и советское руководство заявило о своем отказе от территориальных претензий в 1953 году, сразу же после смерти Сталина.

источник

Народная истина гласит «Мудрость приходит с годами» – и с этим сложно поспорить. Опыт как ничто другое помогает нам понять, что в этой жизни главное, что второстепенное, и на что стоит обращать внимание в первую очередь.

Поэтому так интересна и познавательна точка зрения людей, проживших около 100 лет – ведь их взгляд на жизнь строится совсем не на теории.

И, как оказывается, открытия многих долгожителей нашей планеты удивительны в своей простоте. Мы все об этом знаем, но никогда не помешает себе об этом напомнить еще раз:

На одном сайте молодой человек предложил читателям задать вопросы о жизни его бабушке, которой уже 101 год. И вот некоторые из ее ответов:

— Какой совет вы дали бы 20-летним в первую очередь?

Никогда не сдавайтесь. Вы молоды, и у вас могут наступить сложные времена. Но не сдавайтесь. Никогда. Это самое главное.

— Какой самый большой урок вы получили от жизни?

Когда вы честны с людьми, то и они честны с вами. Справляться с ложью слишком сложно. Это отнимает множество сил и добавляет тонну лишнего стресса.

— Какого правила вы посоветовали бы придерживаться в жизни?

Всегда прислушивайтесь к людям. Вы обязательно чему-то научитесь. Вы узнаете намного больше полезного, слушая людей, чем рассказывая им о том, что уже знаете сами.

— Что бы вы посоветовали сделать хотя бы раз в жизни абсолютно каждому?

Путешествовать по миру как можно больше!

— Расскажите о секрете долголетия, который помог вам, на ваш взгляд, прожить такую длинную жизнь (диеты, упражнения, генетика и так далее).

Каждый день старайтесь найти время, чтобы немного вздремнуть.

Писательнице Бел Кауфман было 100 лет, когда она выступила с речью в колледже Айона. Спросите, в чем секрет ее счастливой жизни? Юмор и азарт.

В юморе скрыта великая жизненная сила — это лучший способ преодолевать жизненные трудности.

Мне кажется, люди должны быть любопытными. Нужно интересоваться жизнью вокруг и постоянно быть в поиске новых знаний, знакомств и впечатлений. К жизни нужно относиться со страстью.

Мне неважно, чем вы увлечены. Может, вам нравится коллекционировать расписные стаканчики. Но, если вы получаете от этого неподдельное удовольствие, значит, вы живете правильно.

Эльза Бэйли отметила свой сотый день рождения, катаясь на лыжах в Колорадо. В интервью телеканалу ABC она рассказала о паре моментов, которые всегда подталкивали ее вперед.

Благодаря оптимизму можно с легкостью пережить многое. Если же вы мыслите негативно, вы буквально отравляете свое тело. Улыбайтесь. Говорят, смех — лучшее лекарство.

Будьте активны. Например, я катаюсь на лыжах даже в свои 100 лет. Некоторые не делают этого, даже если у них есть на это силы. А так же старайтесь питаться правильно и не забывайте об упражнениях. Чаще бывайте на свежем воздухе и солнце.

Она также поделилась тем, чему научилась за 100 лет своей жизни.

Пока вы молоды — путешествуйте. Не переживайте насчет денег, просто начните. Опыт гораздо ценнее, чем купюры.

Изменения неотвратимы, поэтому нужно научиться принимать их.

Однажды вы поймете, что потратили слишком много времени на переживания ни о чем.

Я не говорю, что вы должны или не должны следовать той или иной религии… Я просто говорю, что вы должны определить, во что вы верите, и следовать этому до конца.

Не воспринимайте жизнь слишком серьезно.

источник

А вы знали, как появилось слово «лаконичность»?

Оно обязано своим появлением жителям древнегреческого региона Лакония, которые отличались немногословностью и краткостью. Кстати, в Лаконии находился и город Спарта.

Классический пример лаконичности спартанцев относится к письму царя Македонии Филиппа II, завоевавшего многие греческие города:

«Советую вам сдаться немедленно, потому что если моя армия войдёт в ваши земли, я уничтожу ваши сады, порабощу людей и разрушу город».

На это спартанские эфоры ответили одним словом: «Если».

источник

Еще совсем недавно актерская профессия считалась, мягко говоря, совсем не престижной. Настолько, что артистов хоронили за пределами кладбища после смерти. Почему?

По одной из версий, это связано с запретом церкви изображать жизнь других людей. Согласно христианскому мировоззрению, каждому человеку с рождения дана одна жизнь, и прожить нужно только свою судьбу, а не изображать других людей. Согласно церковному учению, проигрывая на сцене разные образы, актер примеряет на себя не только чужие судьбы, но принимает и грехи других людей, а значит, подыгрывает антихристу, опускается до низменных грехов.

Несмотря на то, какие роли играл актер в представлениях, его после смерти (наряду с самоубийцами и людьми, умершими от передозировки алкоголем) хоронили только за чертой кладбища. Церковь считает, что актеры еще при жизни добровольно убили свою душу.

По другой версии, актеров хоронили за территорией кладбища еще и потому, что в основном они вели слишком распутный образ жизни, грешили, не посещали церковь, не каялись в содеянном при жизни.

Еще одна версия, негативное отношение к актерам и всему, что с ними связано, уходит корнями в историю античного театра, который часто был связан с языческими мистериями. Поэтому христианские клирики воспринимали бродячих актеров, как скрытых язычников, как жрецов пантеистических культов.

истчоник

В России слово «ребята» является универсальным обращением. Этим термином порой маркируют группы людей, закрывая глаза на пол возраст, социальный статус. Некоторые обижаются на такое обращение, усматривая в нем неприкрытую фамильярность. Однако бесцеремонность самое безобидное, что скрывает в себе слово «ребята».

Несложно догадаться, что термин этот является производным слова «ребенок». Но и это не самое страшное. Сам же «ребенок» происходит от древнерусского слово «робя», «роб». Для нас более понятное – «раб». На Руси «ребенком» редко называли собственных детей: как правило, так называли сирот-приживальщиков, которые выполняли роль прислуги в доме. «Ребенок» — это маленький работник.

Однако слово «ребята» появилось не благодаря сиротам, а благодаря солдатам.

Как известно в европейских армия пехоту называли испанским словом «инфантерия», от латинского слова «infans» — «младенец», «дитя». Итальянцы и испанцы стали называть «infante» самые младшие чины в армии и пехотинцев. В русском языке, кстати, более релевантным словом для обозначения солдат был «пешки».

В 1701 году Пётр I ввел название «инфантерия» и для русской пехоты. Но командиры вместе иноземного «инфанты» стали неформально обращаться к солдатам «деформированным» производным слова «ребенок» — «ребята», «ребятушки», «ребя». До этого этих слов, вероятно, никогда не существовало в русском языке. «Ребята» появились благодаря изобретательному переводу русских офицеров слова «инфантерия».

Когда к вам в очередной раз кто-то обратиться «Ребята!», вы совершенно свободно можете отреагировать обращением «Командир!».

источник

В России слово «ребята» является универсальным обращением. Этим термином порой маркируют группы людей, закрывая глаза на пол возраст, социальный статус. Некоторые обижаются на такое обращение, усматривая в нем неприкрытую фамильярность. Однако бесцеремонность самое безобидное, что скрывает в себе слово «ребята».

Несложно догадаться, что термин этот является производным слова «ребенок». Но и это не самое страшное. Сам же «ребенок» происходит от древнерусского слово «робя», «роб». Для нас более понятное – «раб». На Руси «ребенком» редко называли собственных детей: как правило, так называли сирот-приживальщиков, которые выполняли роль прислуги в доме. «Ребенок» — это маленький работник.

Однако слово «ребята» появилось не благодаря сиротам, а благодаря солдатам.

Как известно в европейских армия пехоту называли испанским словом «инфантерия», от латинского слова «infans» — «младенец», «дитя». Итальянцы и испанцы стали называть «infante» самые младшие чины в армии и пехотинцев. В русском языке, кстати, более релевантным словом для обозначения солдат был «пешки».

В 1701 году Пётр I ввел название «инфантерия» и для русской пехоты. Но командиры вместе иноземного «инфанты» стали неформально обращаться к солдатам «деформированным» производным слова «ребенок» — «ребята», «ребятушки», «ребя». До этого этих слов, вероятно, никогда не существовало в русском языке. «Ребята» появились благодаря изобретательному переводу русских офицеров слова «инфантерия».

Когда к вам в очередной раз кто-то обратиться «Ребята!», вы совершенно свободно можете отреагировать обращением «Командир!».

источник

Ещё до начала Великой Отечественной войны руководство Третьего Рейха задумалось над тем, что нужно в первую очередь сделать на захваченных территориях. Был у немцев и план освоения Советского Союза.

Споры на тему

Среди историков до сих пор нет (и не может быть) единого мнения по поводу того, что бы было с Советским Союзом, если бы Германия победила во Второй мировой войне.

Эта тема по определению спекулятивна. Однако задокументированные планы нацистов по освоению завоеванных территорий действительно существуют, и их изучение продолжается, открывая все новые подробности.

Планы Третьего Рейха относительно освоения завоеванных территорий СССР принято связывать с «Генеральным планом Ост». Нужно понимать, что это не один документ, а скорее проект, потому что полного официально утвержденного Гитлером текста документа у историков на руках нет.

Зато есть шесть документов (см. таблицу).

Сама концепция Плана Ост разрабатывалась на основе нацистской расовой доктрины под патронажем Рейхскомиссариата по укреплению германской государственности (RKF), возглавляемого рейхсфюрером СС Гиммлером. Концепция Генерального плана Ост должна была после победы над СССР служить теоретическим фундаментом колонизации и германизации оккупированных территорий.

Кипит работа…

Думать над тем, как «обустроить жизнь» на завоеванных территориях нацисты начали ещё в 1940 году. В феврале этого года профессор Конрад Майер и возглавляемый им отдел планирования RKF представил первый план, касавшийся заселения присоединенных к рейху западных областей Польши. Сам Рейхскомиссариат по укреплению германской государственности был создан менее чем за полгода до этого — в октябре 1939 года. Майер руководил созданием пяти из шести вышеперечисленных документов.

Исполнение «Генерального плана Ост» было разбито на две части: ближний план — для уже оккупированных территорий, и дальний — для восточных территорий СССР, которые ещё предстояло захватить. «Ближний план» немцы начали исполнять уже в начале войны, в 1941 году.

Остланд и Рейхскомиссариат Украина

Уже 17 июля 1941 года на основе распоряжения Адольфа Гитлера «О гражданском управлении в оккупированных восточных областях» под руководством Альфреда Розенберга было создано «Имперское министерство по делам оккупированных восточных территорий», подчинившее себе две административные единицы: рейхскомиссариат Остланд с центром в Риге и рейхскомиссариат Украина с центром в Ровно.

В планах нацистов также было создание рейхскомиссариата Московия, в который бы вошла вся европейская часть России. Также планировалось создание Рейскомиссариата Дон-Волга, Кавказ и Туркестан.

«Онемечивание»

Одним из главных пунктов плана Ост было так называемое онемечивание населения оккупированных территорий. Расистская концепция Третьего Рейха считала русских и славян за унтерменшей, то есть «недолюдей». Русские признавались самым негерманизированным народом, к тому же они были «отравлены ядом иудобольшевизма».

Поэтому они либо должны были подвергаться уничтожению, либо выселяться. В Западную Сибирь. Европейская же часть СССР должна была по плану Ост полностью германизирована.

Гиммлер не раз говорил, что целью плана «Барбаросса» является уничтожение славянского населения на 30 милллионов, Ветцель писал в своих мемуарах о необходимости принятия мер по ограничению рождаемости (агитация абортов, популяризация контрацепции, отказ от борьбы с детской смертностью).

Откровенно писал о программе уничтожения местного населения СССР сам Гитлер:

«Местные жители? Нам придется заняться их фильтровкой. Деструктивных евреев мы уберем вообще. Впечатление о белорусской территории у меня пока лучше, чем об украинской. В русские города мы не пойдем, они должны полностью вымереть. Есть только одна задача: проведение онемечивания посредством завоза немцев, а прежних жителей надо рассматривать как индейцев.»

Планы

Оккупированные территории СССР в первую очередь должны были служить сырьевой и продовольственной базой Третьего Рейха, а их население – дешевой рабочей силой. Поэтому Гитлер по возможности требовал сохранить здесь сельское хозяйство и промышленность, которые представляли большой интерес для германской военной экономики.

На реализацию плана Ост Майер выделял 25 лет. За это время большая часть населения оккупированных территорий должны были быть «онемечены» в соответствии с квотами на национальность. Коренное население лишалось права частной собственности в городах с целью вытеснения его «на землю».

По плану Ост для контроля за теми территориями, где изначально процент немецкого населения низкий, вводились маркграфства. Как, например, Ингерманландия (Ленинградская область), Готенгау (Крым, Херсон), и Мемель-Нарев (Литва — Белосток).

В Ингерманландии предполагалось снизить городское население с 3 миллионов до 200 тысяч. Майер планировал создание в Польше, Белоруссии, Прибалтике и Украине 36 опорных пунктов, которые бы обеспечивали эффективную связь маркграфств друг с другом и с метрополией.

Через 25–30 лет маркграфства должны были быть германизированы на 50%, опорные пункты на 25-30%. Гиммлер на эти задачи выделял только 20 лет и предлагал обдумать полное онемечивание Латвии и Эстонии, а также более активное онемечивание Польши.

Все эти планы, над составлением которых работали ученые и управленцы, экономисты и хозяйственники, на разработку которых было потрачено 510 тысяч рейхсмарок — все они были отложены. Третьему Рейху стало не до фантазий.

Эти люди вошли в историю России. Мы хорошо знакомы с их биографией, а их имена произносим десятки тысяч раз. Но при это часто мы не знаем, что на самом деле означают их фамилии.

Джугашвили

Согласно одной из теорий фамилия Сталина состоит из двух частей – «Джуга» и «Швили». Окончание «Швили» — в переводе с грузинского, означает «дочь» или «сын». А вот о значении «джуга» существует несколько версий. В переводе с осетинского «джогис» – отара, стадо, и фамилия может переводиться как «сын стада». Другие ученые, считают что «Джуга» – это имя. Георгий Лебанидзе писал, что с древнегрузинского «джуга» значит сталь, именно отсюда и псевдоним – Сталин. Кита Буачидзе говорит, что «джуга» – означает не сталь, это просто древнее языческое слово. До революции осетинские фамилии в редких случаях писались с грузинскими окончаниями.

Фамилия Джугашвили была распространена в Южной Осетии. Так как фамилии оканчивающиеся на –швили считаются фамилиями которые имели только крестьяне, можно утверждать что фамилию Джугашвили имели только крестьяне, так как даже родители Сталина были крестьянского происхождения.

Хрущев

Фамилию относят к распространенному типу родовых наименований, прозвищ, созданных от мирских имен. Прозвище Хрущ в своей основе имеет такие значения: майский жук, мясной или рыбий хрущ, солдат (в вятских народностях), груздь, гриб (по роду занятий). Как вариант она может брать начало от украинских: хрущ, хрущик (майский жук). Такие прозвища обычно относились к ребенку или человеку низкого роста. Хрущиками в Малороссии называли сжаренное в масле или смальце сладкое печенье, имеющее форму продолговатых полосок.

По другой версии, такое родовое имя относят к числу фамилий, которые произошли от топонимов (названий рек, деревень, городов, сел). Такие семейные именования представлялись прозвищами, которые происходили от местности, откуда происходил человек, крае, где служил.

Точное время и место возникновения фамилии не установлено, однако Хрущевы считаются дворянским родом (происходят от Ивана Ивановича Хруща, который приехал из Польши в Москву в 1493 году).

Брежнев

Общепринятой этимологии для данной фамилии нет. Считается, что фамилия Брежнев — это русифицированный вариант украинской фамилии Бережный, которая происходит от прилагательного. И. Ганжа связывала фамилию Брежнев с такими прозвищами, как Бережной, Бережень, и с прилагательными: брежный, бережный, бережный, хозяйственный, бережливый. Такие прилагательные встречаются в говорах русского языка. Ю.Федосюк связал эту фамилию с прилагательным брежный – живущий на берегу.

Ученые считают, что фамилию Брежнев носили крестьяне (в 1610 или 1627 году упоминается крестьянин Белева Кирей Брежнев).

Сейчас данную фамилию можно встретить не только в России, но и Беларуси, Украине.

Ельцин

Фамилия Ельцин относится к числу старинных русских фамилий XVIII – XIX века. Эта фамилия относится к исконно русским фамилиям, которые образовались от имени родоначальника. Исследователи русского языка, отмечают что слово «ельц» означает ель (вологодский говор), словенский говор связывает это слово с бороной, в западных районах России «ельцем» называли украшение из теста на свадебном столе в виде елочки. Кроме того «елец» – вид рыбы, которая водилась в реках Казахстана и Сибири.

Фамилия Ельцин считается крестьянской, так как упоминания об этом есть в 1495 году (в документах встреается Елизар Ельц, крестьянин).

Даже сейчас в Тверской, Московской, Архангельской, Владимирской областях встречаются селения Ельцино, Ельциново и похожие (как известно ранее так называли в честь владельцев или основателей села).

Путин

Фамилия Путин относится к древнейшему типу славянских семейных имен, образованных от мирских прозвищ, имен. Много производных имен было образовано от популярных в Древней Руси имен: Путимир («путь» и «мир»), Путислав («путь» и «слава»).

Путило, Путята, Путяй – не церковные имена, которые были распространены в прошлом веке, их происхождение неизвестно.

Есть упоминания о боярине Путьше (1015 год), новгородском крестьянине Федоре Путица (1495). К данному ряду можно отнести и ласковое именование Путя, которым был назван крестьянин в одном из старинных документов. В XVII веке, когда у фамилий стали появляться суффиксы –ов/-ев, -ин, от мирского имени Путя возникла фамилия Путин.

Период возникновение фамилии неизвестен, но упоминания о торговце Кузьме Путине встречается в 1623 году.

источник

Какие ассоциации у вас вызывают названия Coca-cola, Toyota, BMW? Газировка и две марки машин? А с чего на самом деле начинали эти и другие компании?

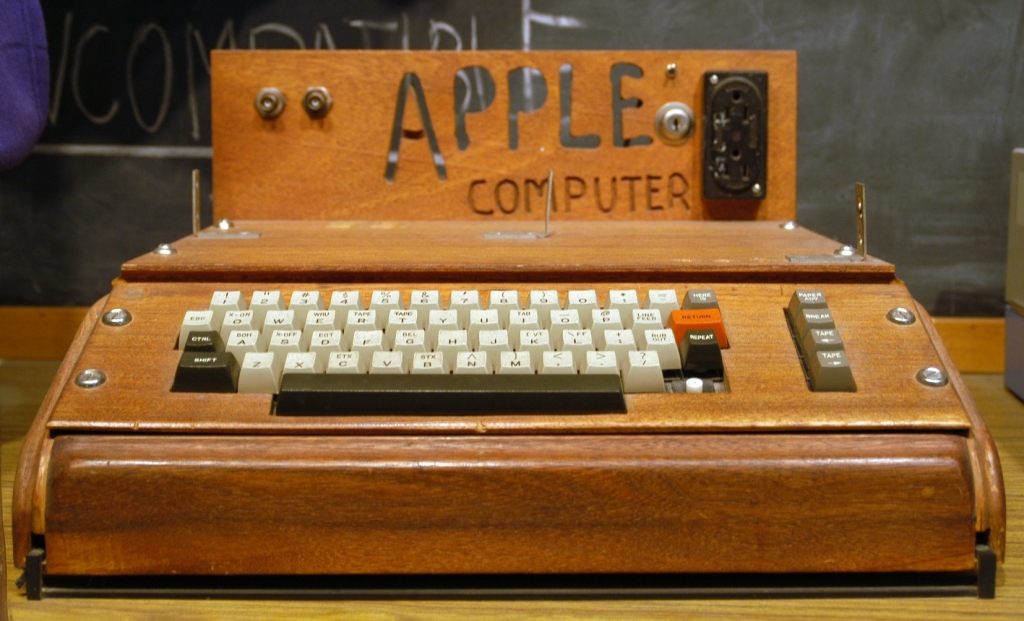

Apple

Первый компьютер Apple-Apple I (1976). Первый персональный компьютер, продававшийся в полностью собранном виде.

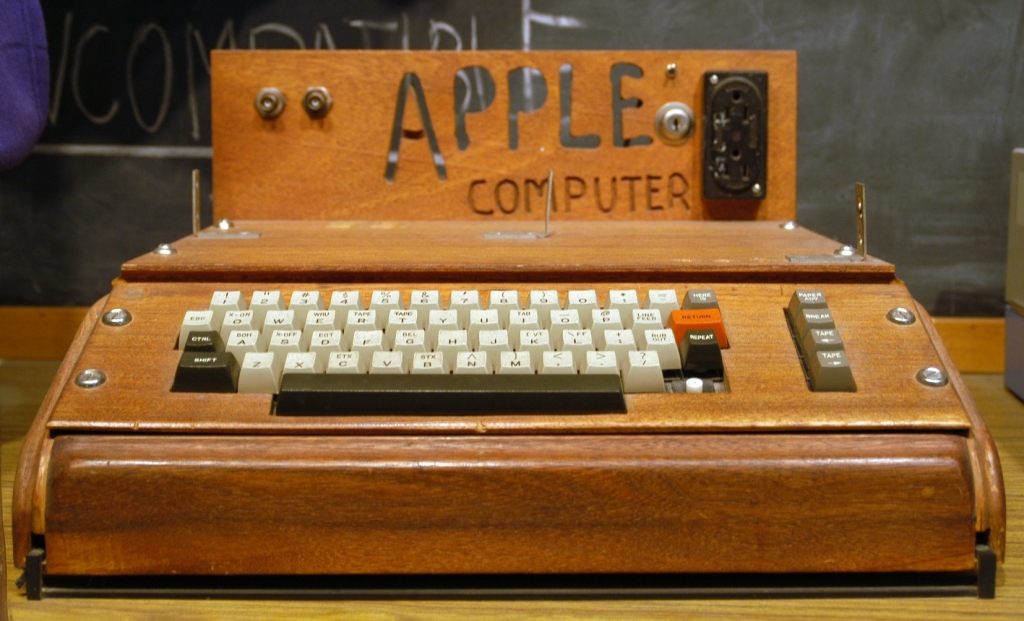

BMW

BMW – BMW IIIa (1918). Авиационный двигатель с водяным охлаждением. История BMW начинается с двух небольших авиамоторных фирм, созданных Карлом Раппом и Густавом Отто в 1913 году в Мюнхене. С началом Первой Мировой войны германское государство начинает испытывать большую потребность в авиационных двигателях. Это вынуждает двух конструкторов объединиться в один завод.

Canon

Canon – Kwanon (1934). История бренда началась с того, что в 1933 году Горо Йошида и Сабуро Учида, два молодых токийских инеженера уволились с родного завода и зарегистрировали свою собственную компанию- «Лаборатория точных оптических приборов». Главной ее целью было создание японской фотокамеры, о которой бы заговорили в мире. Друзья скупили все доступные в Японии немецкие фотоаппараты и разобрав их, принялись за разработку «лучшей камеры в мире». Меньше чем через год, с помощью еще одного инженера- Такео Маэда, они создали прототип первой японской 35-мм фотокамеры, получившей название Kwanon.

Coca-Cola

Coca-Cola –Сироп (1886). Тогда «Кока-Кола» еще не была газированной водой. Она представляла собой густой, сладкий сироп бурого цвета в бутылках из-под пива. Это было «лекарство от любых расстройств нервной системы». Однако, сам создатель напитка Джон Стит утверждал, что сироп помогает отучиться от пагубного пристрастия к морфию,избавить от похмелья и может исцелить от импотенции.

Ford

Первым созданием Ford стала «бензиновая коляска» с приводом от двигателя мощностью 8 л.с., получившая название Model А. Автомобиль был описан как «наиболее совершенная машина на рынке, которую в состоянии водить даже 15-летний мальчик».

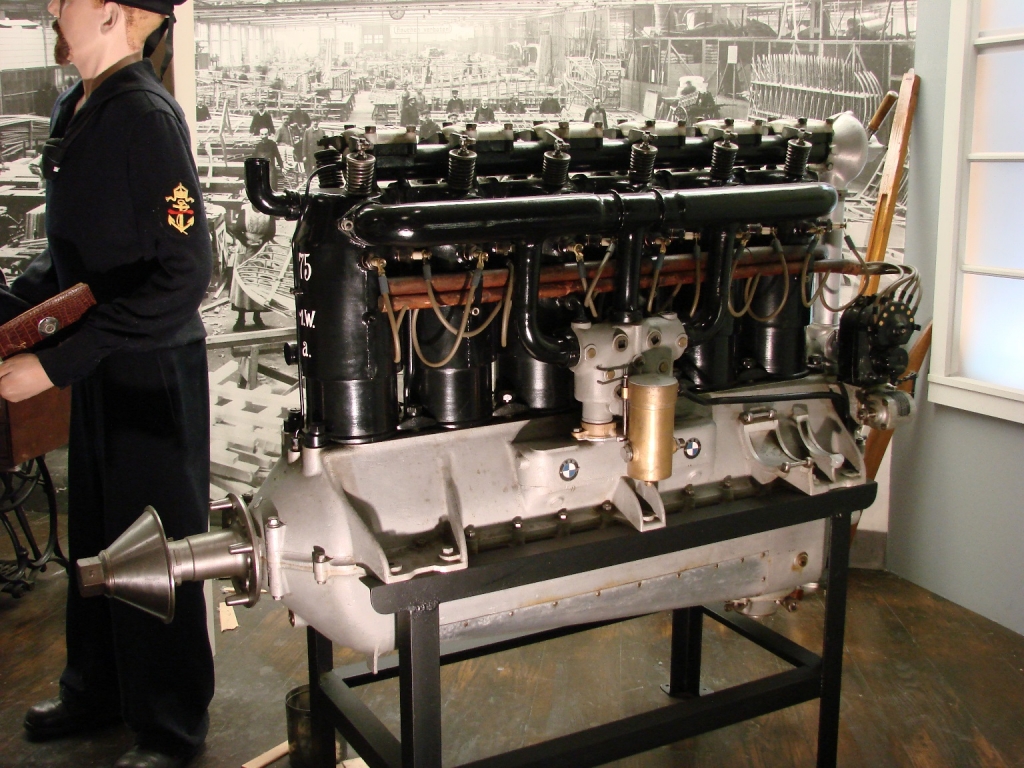

Harley-Davidson

Два школьных приятеля Уильям Харли и Артур Дэвидсон в начале XX века построили 167-кубовый моторчик для своей лодки и установили мотор на велосипед, но обнаружили нехватку мощности. Поэтому в 1903 году появилась гораздо более солидная машина- 405-кубовый мотор, который позволял брать любые подъемы, не прибегая к помощи педалей. Конструкция оказалась настолько удачной, что ее создатели, к которым вскоре присоединились старшие братья Артура Дэвидсона Уолтер и Уильям — несколько лет не занимались ее модернизацией, сосредоточившись на организации производства.

Hewlett-Packard (HP)

Hewlett-Packard (HP) – HP200A (1939). Изначально, компания выпускала звуковой генератор с низким уровнем искажений который использовался для тестирования звукового оборудования.

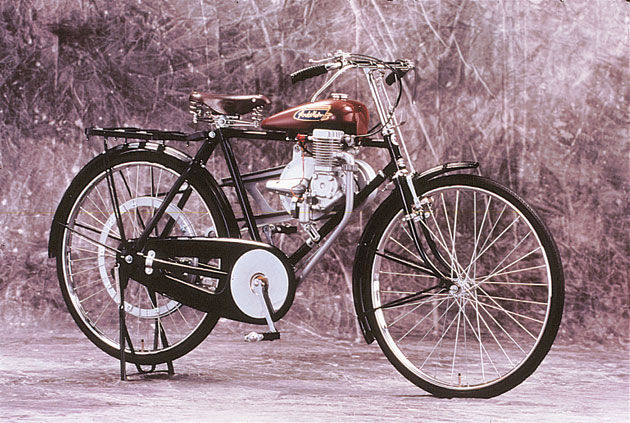

Honda

Honda – Honda Тип-A (1947). Однажды японский инженер, изобретатель и автогонщик Соичиро Хонда приделал мотор к своему велосипеду, создав таким образом мопед, а потом собрал еще с десяток таких мопедов для своих друзей. После этого Хонда решает заняться производством подобных машин.

Lamborghini

Lamborghini – Lamborghini Carioc (1948). Ферруччо Ламборджини с самого детства увлекался техникой. Прослужив во время войны механиком в Итальянских ВВС, Ферруччо стал специалистом по массивным воздушно-реактивным двигателям. После Второй мировой войны Ферруччо вернулся в родную деревню, где занялся переделкой военной техники в тракторы. Преуспев в этом деле, он основывает компанию Lamborghini Trattori S.p.A. и уже в 1949 году выпускает трактор собственной конструкции.

Lego

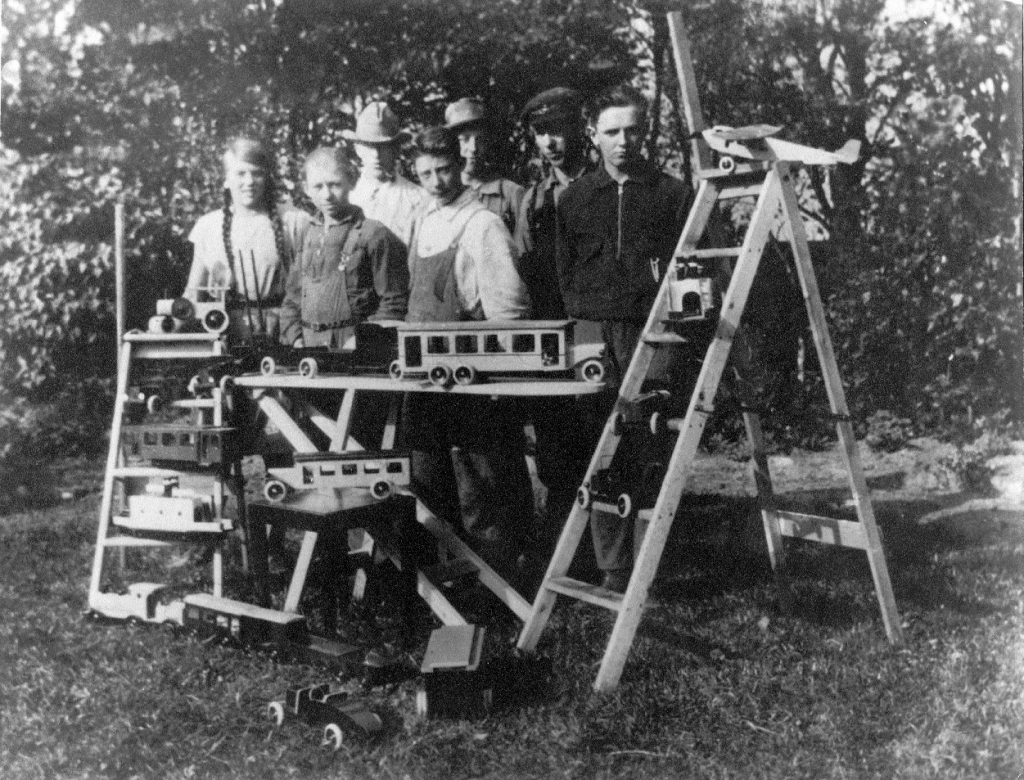

Lego – деревянные игрушки (1932). Компания была основана Оле Кирком Кристиансеном. Выучившись ремеслу плотника, в 1932 году основал компанию по производству предметов для повседневного обихода, но компания не приносила большой прибыли. Тогда вместе со своим сыном, Готфридом Кирком Кристиансеном, он занялся производством деревянных игрушек и кубиков.

Renault

Renault – Renault Voiturette 1CV (1898). Первоначально это была небольшая самоходная повозка. После 1899 года к конструкции прибавили две двери и крышу. Дальнейшее усовершенствование появилось в 1900 году, когда автомобиль повезли на дебютную для марки выставку в Париже.

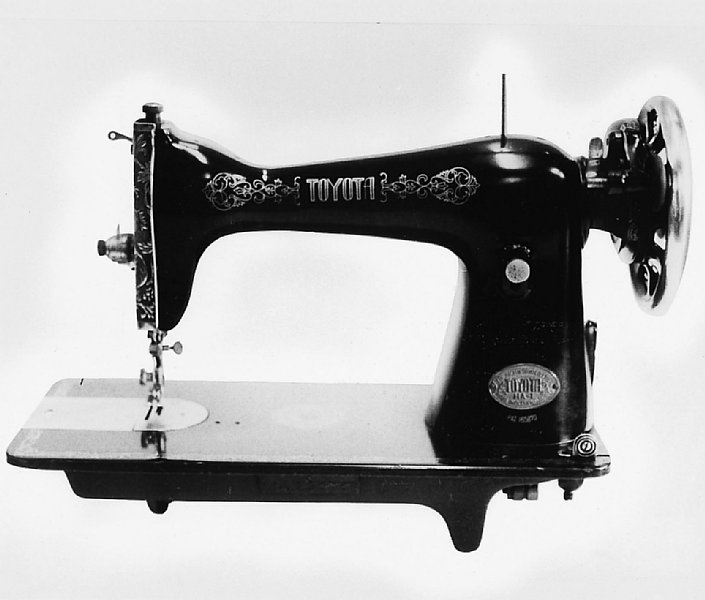

Toyota

Сакиши Тойода родился 14 февраля 1867 года в префектуре Сизуока. Ему по наследству перешло плотницкое дело. Сакиши не очень любил это и решил посвятить себя делу совершенствования ткацких станков. Уже в 1924 году, совместно с сыном, Сакиши производит полностью автоматизированный ткацкий станок, а спустя пару лет создает компанию, производящую автоматизированные ткацкие станки,- Toyoda Automatic Loom Works.

В истории человеческой цивилизации есть место не только героическим подвигам и великим открытиям, но и непристойным фактам, о которых преподаватели чаще всего стараются умалчивать. Но, как известно, шила в мешке не утаишь! В нашем обзоре «десятка» фактов из разных периодов истории, о которых совсем не обязательно рассказывать детям.

Историческая недомолвка: отряд порки./фото: listverse.com

Порка детей обычно не является дисциплинарной мерой наказания. Но, оказывается, в истории были подобные примеры. Мэр Бриджтона (Нью-Джерси, США) Артур Уитакер в 1910 году организовал специальный «отряд порки» для молодых правонарушителей. В мэрии он установил специальную машину для автоматизированной порки и приговаривал к ней молодых правонарушителей, вместо того, чтобы посылать их в исправительные школы.

Длительность и интенсивность порки регулировалась в зависимости от суровости преступления. По словам Уитакера, за семь лет пребывания его у должности, через машину прошло более 100 мальчиков и несколько девушек. Он назвал этот эксперимент успешным.

Историческая недомолвка: тампоны с кокаином./фото: listverse.com

Исторически сложилось, что лечили женские недуги очень необычным способом. Еще в древней Греции вагинальные боли облегчали с помощью тампонов, пропитанных опиумом и белладонной. Эта абсурдная древняя медицинская практика дожила до 19 века. Когда кокаин начал использоваться в качестве хирургического анестетика в середине 1800-х годов, им часто пропитывали в качестве антисептика тампоны, которые затем применяли в случаях огнестрельных ран. Ближе к концу века кокаин считался хорошим средством для лечения гинекологических заболеваний, поэтому женщинам назначали тампоны с кокаином.

3. Бунты в борделях и петиция путан

Историческая недомолвка: петиция путан./фото: listverse.com

В XVII веке в Лондоне беспорядки во время так называемого «Жирного вторника» (Марди Гра) были обычным явлением. Во время пасхальной недели правоверные буквально атаковали места с дурной репутацией, такие как игорные дома, таверны и прочие злачные заведения. Как правило, подобное заканчивалось без особых эксцессов, но в 1668 году все было по-другому. В этом году король Карл II запретил моления еретиков. Это привело к тому, что тысячи инакомыслящих начали вымещать свою ярость на борделях.

В ответ на этот бунт, несколько «мамочек» и их «работницы» написали так называемую «Петицию бедных шлюх» и отправили ее графине Каслмейн, любовнице короля. Это было насмешливое письмо, в котором высмеивалась беспорядочная половая жизнь короля, а также других куртизанок высокого сословия. Письмо заканчивалось просьбой к леди Каслмейн, помочь ее «сестрам».

4. Осквернение Константинополя

Историческая недомолвка: осквернение Константинополя./фото: listverse.com

Латинская империя — государство со столицей в Константинополе, образованное крестоносцами в 1204 г. после разгрома ими Византии — сегодня не очень хорошо известна, поскольку она существовала всего около 50 лет. После четвертого крестового похода многие крестоносцы во главе с графом Балдуином Фландрским взбунтовались против Византии, осадили Константинополь и разграбили город. В 1204 Балдуин провозгласил себя императором Балдуином I и объявил о создании новой Латинской империи, как истинного потомка Рима. Разграбление и осквернение города был описано византийским историком Никетасом Хониатесом. Он писал, что крестоносцы вывезли всё, что сумели найти.

Крестоносцы унесли реликварии, сосуды и утварь из драгоценных металлов, разрушили всё, что было в их силах. Священный алтарь в соборе Святой Софии был разбит на мелкие кусочки, которые раздали среди солдат. Тем не менее, Хониатес считает величайшим осквернением то, что крестоносцы поставили голую проститутку на патриарший престол и заставили ее там петь и танцевать для собственного развлечения.

5. Щекотальщицы ног императрицы

Историческая недомолвка: щекотальщицы ног Екатерины Великой./фото: picstopin.com

О сексуальной жизни Екатерины Великой рассказывают очень многое. Самый известный миф о ней гласит, что императрица предавалась любовным утехам с конем. Общепризнанным фактом является то, что у Екатерины было чрезвычайно много любовников. А кроме этого у неё были специальные люди, которые щекотали ей ноги, рассказывая при этом непристойные истории или распевая песни.

В такие «щекотальщицы» отбирали женщин аристократического рождения. Это была весьма желанная должность из-за близких отношений с императрицей. Рассказывают, что щекотальщицы иногда присутствовали в будуаре этой вельможной особы.

Историческая недомолвка: Secretum в Британском музее./фото: listverse.com

В 1865 году Британский музей создал Secretum — частный раздел музея, в котором хранились все артефакты, считающиеся непристойными в викторианском обществе. Большинство из них поступили от Джорджа Уитта, лондонского врача, который владел обширной коллекцией фаллических вещей. Чтобы посетить Secretum и просмотреть его экспонаты, нужно было специальное разрешение.

В течение 100-летнего существования секретной коллекции, был один объект, который считался слишком непристойным даже для Secretum — Кубок Уоррена. Это была серебряная римская чаша, на которой был изображен гомосексуальный акт между двумя мужчинами на одной стороне чаши и мужчина с маленьким мальчиком на другой. В 1999 году Британский музей заплатил £ 1,8 млн за этот кубок.

Историческая недомолвка: Порта Тоса./фото: listverse.com

Реклама

На протяжении многих веков, одной из первых вещей, которую видели многие люди, приезжающие в Милан, был барельеф женщины, которая бреет свои лобковые волосы. Этот барельеф был размещен на восточных воротах города под названием «Порта Тоса», которые были впоследствии переименованы в «Порта Виттория». Барельеф оставался там до 19-го века, когда ворота снесли, а неприличную резьбу перенесли в музей.

Есть несколько легенд, окружающих происхождение барельефа, и все они связаны с императором Священной Римской империи и врагом Милана Фридрихом Барбароссой. Одна история говорит, что резьба просто изображает жену Барбароссы в постыдном положении. Другая утверждает, что барельеф изображает миланскую женщину, которая бреется перед осаждающей город армией Барбароссы.

Историческая недомолвка: Цезарь — царица Вифинии./фото: listverse.com

Юлия Цезаря все помнят, как одного из величайших завоевателей в мире. Но во время его правления у него было много политических противников, которые называли Цезаря «Царицей Вифинии». Ходят слухи, что Цезарь был тайным любовником царя Вифинии Никомед IV. Это могло бы произойти около 80 г. до н.э., когда молодой Цезарь прибыл туда в качестве посла. Несмотря на то, что сегодня уже невозможно определить, был ли это просто слух или нет, историк Светоний считал это доказанным фактом, упоминая отношения Цезаря с царем Никомедом.

Историческая недомолвка: Куколь-хлеб./фото: listverse.com

Куколь-хлеб был, скорее всего, просто разновидностью хлеба в Англии много веков назад. Тем не менее, это также было названием эротического танца, который можно было бы рассматривать как примитивную форму тверкинга. По словам писателя 17-го века Джона Обри, «молодые девки забавлялись этим бессмысленным спортом», вставая на столе, задирая свои одежды как можно выше и качая ягодицами взад и вперед, как будто замешивают ими тесто.

Историческая недомолвка: мутоскоп./фото: wikiwand.com

Уильяма Диксона сегодня почти никто не помнит, что удивительно, учитывая его вклад в создание ранних кинофильмов. Начав свою деятельность в качестве помощника Томаса Эдисона, он помогал спроектировать и построить кинетоскоп – устройство для показа кинофильмов Эдисона. Диксон позже основал свою собственную компанию и построил мутоскоп, конкурент машины Эдисона. В мутоскопе использовались фотографии в увеличенном виде для улучшения качества изображения.

В Великобритании это устройство стало известно как «что увидел дворецкий» — по имени самого популярного фильма, который показывали на мутоскопе. Это была эротическая картина , в которой зритель как бы наблюдал через замочную скважину, как женщина медленно раздевается в своей спальне.

Источник: