Архив за месяц: Октябрь 2016

В древности считалось, что человек, вошедший в лабиринт, теряет волю, ориентацию и вообще может забрести в иной мир. Раньше в лабиринты часто отправляли провинившихся или неугодных людей. Из-за запутанных ходов человек тут же подвергался панике, которая нередко приводила его к безумию. Для более действенного устрашения, в лабиринтах разбрасывались кости, а на стенах рисовались изображения демонов.

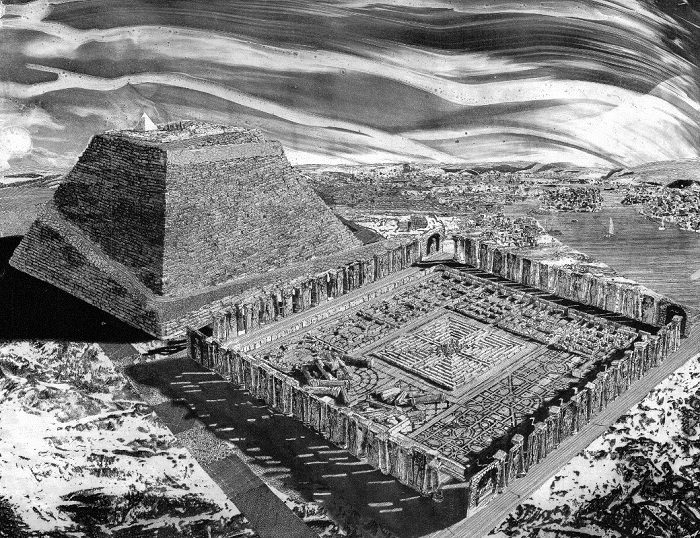

Египетский лабиринт, построенный в 2300 году до н. э. | Фото: news.hitsad.ru.

Считается, что самый древний египетский лабиринт, построенный в 2300 году до н. э., располагался у озера Биркет-Карун в окрестностях Каира. Это было огромное здание площадью 70 тысяч квадратных метров, обнесенное стеной. Внутри него располагалось 1,5 тысячи наземных помещений и такое же количество – под землей (там были гробницы фараонов и крокодилов). Перед входом в лабиринт висела табличка с надписью: «Безумие или смерть — вот что находит здесь слабый или порочный, одни лишь сильные и добрые находят здесь жизнь и бессмертие».

Стоит ли говорить, что просто так перемещаться по сложной системе запутанных коридоров без риска остаться в них навсегда, было очень опасно. Только во время праздника прославления Себека (бога с головой крокодила) в лабиринт входили жрецы, приносившие ему жертвы.

Развалины Кносского дворца. | Фото: static.tonkosti.ru.

Самым известным считается лабиринт на острове Крит. Его еще называют лабиринтом Минотавра. Легендарный скульптор Дедал стал автором этого творения. В 1380 году до н. э. лабиринт был разрушен.

В 1900 году английский археолог Артур Эванс, среди прочих находок, обнаружил в Оксфордском музее иероглифическое письмо, в котором говорилось о лабиринте. Археолог отправился на остров Крит и принялся за раскопки. Артуру Эвансу понадобилось 30 лет, чтобы справится с лабиринтом. Площадь Кносского лабиринта составила 22 тысячи квадратных метров. Высота над землей этого сооружения составляла не менее 5-6 этажей.

Макет лабиринта Минотавра. | Фото: kolizej.at.ua.

Согласно мифам, внутри лабиринта жил Минотавр – существо с телом человека и головой быка. Единственным косвенным подтверждением этой легенды стала фреска с изображением Минотавра в одном из залов. Там же археолог отыскал множество человеческих костей.

Лабиринт в Китае в Huanghuazhen. | Фото: artslon.ru.

В Древнем Китае лабиринты можно было обнаружить при входе чуть ли не в каждый город и дом. Жители Поднебесной верили, что нечистая сила могла летать только по прямой, поэтому извилистый вход будет ей не по зубам.

Каменный лабиринт на берегу моря. | Фото: yaplakal.com.

На побережье Балтийского моря в Скандинавии можно отыскать более 600 лабиринтов, выложенных из камней. Они не такие запутанные, как лабиринты в Греции или Египте, но проходя по ним, местные рыбаки верили в удачный улов в предстоящей рыбалке.

Лабиринт на Соловецких островах. | Фото: news24today.info.

На территории России также можно отыскать лабиринты. На Соловецких островах находятся так называемые «места силы». Внутри них не растет ничего, кроме мхов, а все высаженные деревья тут же погибают. Животные никогда не забредают на территорию лабиринтов.

Шартрский собор. | Фото: softmixer.com.

Европейцы, начиная примерно c XV века, «переместили» лабиринты в христианскую плоскость. Они стали изображаться на напольной плитке католических храмов, символизируя собой извилистый путь наказания, которое должен был пройти на коленях раскаявшийся грешник.

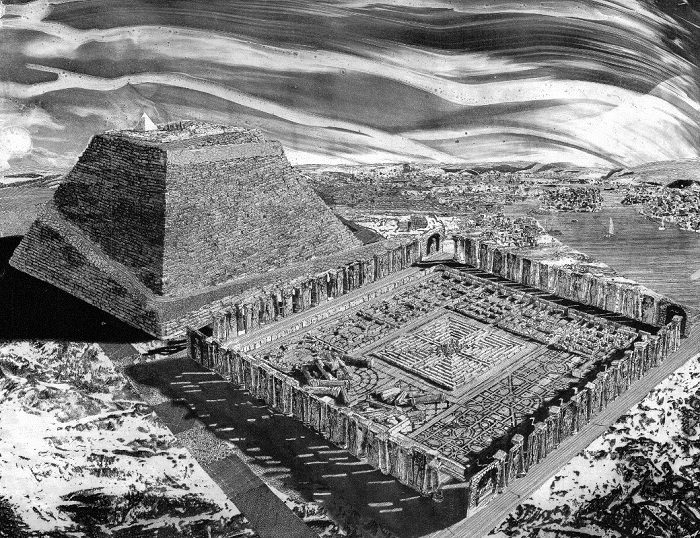

Лабиринт в Хэмптон-Корте, устроенный в 1690 году для Вильгельма Оранского. | Фото: fresher.ru.

К XVII веку запутанность лабиринта частично теряет свою сакральность и приобретает более развлекательный характер.

Источник:

Эпоху правления Людовика XIV еще называют Галантным веком. Дамы и кавалеры носили парики, обувь на каблуках, выбеливали себя до неузнаваемости пудрой, красили губы и, конечно же, клеили на лица соблазнительные мушки. Эти искусственные родинки были буквально неотъемлемым аксессуаром аристократии, без которого нельзя являться на бал. А еще мушки использовались как орудие флирта.

Дама эпохи Людовика XV. | Фото: ru.wikipedia.org.

Впервые мушка появилась на Востоке. Там считалось, что на лице у женщины должна присутствовать хотя бы одна родинка. Ну а если природа «упускала» эту деталь, то «родинки» там делали из смеси аромамасел и растертых в порошок драгоценных камней.

В Европе мушка появилась вследствие моды на все восточное. На лицах аристократок появлялись кружочки из черной тафты. Особо смелые клеили на себя звездочки или фигурки в виде кареты, например. Почти что одержимость мушками пришлась на время правления Людовика XIV в XVII веке. Теперь мушки делали не из тафты, а из бархата. Порой искусственные родинки достигали таких размеров, что ими вполне можно было прикрыть небольшую рану.

Дамы XVII века с мушками на лицах. | Фото: ru.wikipedia.org.

В Англии мушки называли «пятнышко красоты» (beauty spot) или заплаточка (patch). Во Франции прижилось слово mouche, т. е. муха. В России его перекрестили в «мушку».

При дворе Короля-Солнце мушки наклеивали себе не только дамы, но и кавалеры. Если учесть тот факт, что мужчины надевали парики, обувь на каблуках, наносили себе на лица толстые слои белил, красили губы яркими помадами, то неудивительно, что на их лицах появились и мушки.

Пьер Желиотт в роли наяды Платеи в комической опере Жан-Филиппа Рамо «Платея, или Ревность Юноны». Ш. А. Куапель, ок. 1745 г. | Фото: ru.wikipedia.org.

Впрочем, по некоторым историческим документам известно, что мушки вызывали при дворе нешуточные споры. Остро обсуждался вопрос: прилично ли клеить себе на лицо более трех мушек сразу. Был даже издан «Реестр о цветах и мушках», в котором регламентировался этот вопрос. А некоторые модницы умудрялись наклеивать на себя до 15 мушек сразу.

Портрет Anne De Lagrange. Франсуа-Юбер Друэ. | Фото: telegraf.com.ua.

В эпоху Галантного века показывать свои эмоции считалось дурным тоном. Но, вместе с тем, ХVII век еще называют эпохой непрекращающегося флирта. Дамы умели кокетничать с кавалерами, не раскрывая рта. Не последнюю роль здесь сыграли язык веера и язык мушки.

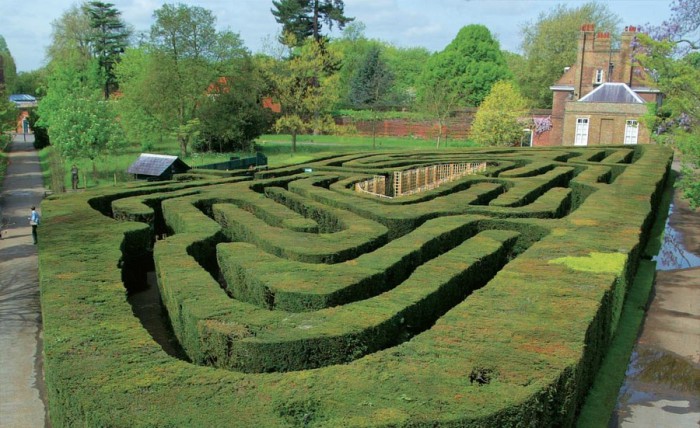

Язык мушек. | Фото: colors.life.

Месторасположение искусственной родинки на лице могло рассказать о намерениях дамы:

мушка в середине лба – неприступная величественная особа;

в уголке рта – открыта к флирту;

на кончике носа – смелая;

под носом – расставание;

Во время бала расположение мушек на лице могло меняться в зависимости от настроя дамы к тому или иному кавалеру.

Дама конца XIX века. | Фото: colors.life.

В конце XVIII и в XIX вв. на смену мушкам пришли другие аксессуары. А на рубеже XIX-XX вв. вновь возник непродолжительный интерес к искусственным родинкам. Вот только их уже не наклеивали, а рисовали карандашом в виде сердечек, звездочек и, конечно же, точек.

Девушка с мушками начала ХХ века.|

Источник:

Казалось бы, в Европе с ее устоявшимся порядком не должно быть разногласий, но нерешенные территориальные споры ряда европейских стран говорят об обратном. Сейчас, когда Евросоюз переживает не самые лучшие времена, эти споры грозят проявиться с новой силой.

1

Боденское озеро (Швейцария, Австрия и Германия)

Боденское озеро, или как оно называется в Европе — озеро Констанца, состоящее из двух озер – Верхнего и Нижнего, занимает площадь 535 км². Это единственная территория в Европе, где отсутствуют формальные границы. Швейцария полагает, что ее граница проходит по середине озера. По мнению австрийских властей, границы озера должны определяться международным правом. Германия четкую позицию по этой теме не сформулировала. А пока спорные ситуации регулируются отдельными соглашениями.

2

Монблан (Италия и Франция)

Кристаллический массив Монблан протяженностью 50 км, имеющий высочайшую точку Западной Европы – 4810 метров, разделяет Италию и Францию. Спор между двумя государствами о принадлежности Монблана ведется со времен Французской революции 1789 года.

В настоящее время Италия и Франция при разграничении Монблана придерживаются акта, составленного в 1860 году Наполеоном III и Виктором Эммануилом II Савойским. Однако сложный рельеф горного массива, а также опечатка в атласе, прикрепленному к акту, до сих пор создают трудности для определения границы спорной территории.

3

Гибралтар (Испания и Великобритания)

Сегодня бывшая британская колония Гибралтар, расположившаяся на юге Пиренейского полуострова, относится к заморским территориям Великобритании. На референдуме 1967 года у жителей Гибралтара была возможность самоопределения, однако, не без нажима Лондона, они пожелали сохранить за собой статус британской территории.

Испания неоднократно предъявляла свои территориальные претензии на Гибралтар, и даже пыталась отвоевать его у британцев, но все безуспешно. После референдума 1967 года отношения Испании и Гибралтара испортились настолько, что 17 лет Мадрид держал границу с южным соседом закрытой. Самые острые разногласия между Британией и Испанией касаются 800-метрового участка перешейка, соединяющего Испанию и Гибралтар.

4

Залив Пиран (Словения и Хорватия)

Являющийся частью Адриатического моря, залив Пиран омывает берега Словении и Хорватии. Залив стал спорной территорией в 1991 году, когда прекратила свое существование Югославия, а Словения и Хорватия обрели независимость.

Сначала словенские власти предложили провести границу, ориентируясь на город Пиран, что делило бы залив между двумя государствами поровну, однако через год они и вовсе решили весь залив присвоить себе. В ответ Хорватия нанесла на карту свое историческое название спорной акватории – «Залив Савудрии». Проблема не решена и по сей день.

5

Эгейский спор (Греция и Турция)

Конфликт между Грецией и Турцией в отношении акватории Эгейского моря тянется с 1970-х годов. Эгейский спор приводил к серьезным обострениям в 1987 и в 1996 годах, едва не превратившись в военное противостояние.

Изначально оба государства своими территориальными водами провозгласили полосу шириной в 6 миль, и попытка Греции увеличить эту зону до 12 миль вызвала резкий протест турецкой стороны, которая утверждает, что географические особенности Эгейского моря не позволяют использовать «12-мильное правило».

Острота спора вряд ли спадет в ближайшее время, так как ширина акватории напрямую связана с возможностью контроля воздушного пространства.

6

Остров Шаренград (Хорватия и Сербия)

В русле Дуная затерялся небольшой остров Шаренград права на владения которым с 1991 года оспариваются Хорватией и Сербией. От границы с Сербией остров отделяет 100-метровая протока, а от берега Хорватии расстояние не менее 300 метров.

Во времена федеративной Югославии остров Шаренград принадлежал Хорватии, и согласно решению международной конференции должен был за ней и остаться. Но, в казалось бы установленные границы вмешалась война, и остров оказался под сербской оккупацией.

7

Оливенса (Португалия и Испания)

Португалоговорящий муниципалитет Оливенса, входящий в провинцию Бадахос, с 1802 года является частью Испании. Португалия считает территории Оливенсы аннексированными, хотя официально власти страны свои претензии не озвучивали. Главный инициатор присоединения оспариваемого муниципалитета к Португалии – Ирредентистская группа Оливенсы, которая с каждым годом оказывает все большее давление на правительство страны.

8

Залив Лох-Фойл (Ирландия и Великобритания)

Территориальный спор вокруг залива Лох-Фойл разгорелся в 1922 году после решения Северной Ирландии войти в состав Соединенного Королевства. Пограничный вопрос между Ирландией и Великобританией может поставить под угрозу доступ в графство Лондондерри, так как судоходный канал проходит по спорой акватории.

В 2009 году вопрос о судьбе залива Лох-Фойл возник на заседании комитета Ассамблеи Северной Ирландии по предпринимательству. В частности, от его решения зависит реализация проекта оптоволоконных телекоммуникаций между Британскими островами и Северной Америкой.

9

Долларт Бей (Нидерланды и Германия)

Долларт – это бухта Ваттового моря, расположенная на границе Нидерландов и Германии. Длина бухты 30 км., ширина 12 км. Интересно, что во время отливов ее дно оголяется примерно на 80%. Спор между двумя странами вызывает западная часть бухты, о точной границе разделения которой Германия и Нидерланды пока не договорились.

Долгое время территориальный спор не поднимался пока у немецких властей не возникли планы по строительству ветряной фермы на острове Боркум.

10

Северное Косово (Сербия и Республика Косово)

Северное Косово, заселенное в основном сербами, одна из самых проблемных территорий Европы, принадлежность которой в ближайшее время будет врядли определена. Согласно резолюции Совбеза ООН №1244 Северное Косово должно находиться под протекторатом ООН, но в действительности все сложнее.

Власти частично признанной Республики Косово заявляют свои права на спорные территории, но де-факто здесь управляет самопровозглашенное сербское правительство. Однако реальной возможности установить свою власть не имеют ни те, ни другие, так как этому мешает миротворческий контингент НАТО.

Усы щёточкой, или «зубная щётка» ( с англ. Toothbrush moustache) — стиль усов шириной 1-5 см прямоугольной формы по центру верхней губы приобрели популярность в начале XX века. Их носили многие именитые люди того времени — в том числе Адольф Гитлер. Но почему он выбрал для себя именно такой стиль усов?

Потому что он был поклонником Чарли Чаплина

Известно, что Чарли Чаплин обзавелся усами еще в 1914 году. Гитлер же на два года позднее — на Первой мировой войне. Говорят, что будущий фюрер был большим поклонником английского комика и под влиянием его образа обзавелся «зубной щёткой». Интересно, что в 1940 году Чаплин снялся в фильме «Великий диктатор» в роли Аденоида Хинкеля, который был пародией на Гитлера. Фильм даже послали фюреру. Чаплин, услышав, что Гитлер посмотрел фильм, сказал: «Я бы отдал всё, чтобы узнать, что он думает об этом фильме». Но реакция фюрера так и осталась неизвестной. Зато известно, что фильм очень не понравился Сталину.

Потому что удобно надевать противогаз

По свидетельству писателя Александра Морица Фрая, служившего в Первую мировую войну в одном полку с Гитлером, будущий фюрер изначально носил довольно пышные «кайзеровские». Однако ему пришлось сбрить их по приказу командира, чтобы они не мешали надевать противогаз. и оставить характерную «зубную щётку» из-за того, что такие усы мешали правильно надевать противогаз.»В то время он выглядел высоким, потому что был очень худым. Пышные усы, которые позднее пришлось подрезать из-за новых противогазов, скрывали уродливый разрез его рта», — вспоминал Фрай.

источник

Его называли «Наполеоном» и «демоном революции». Самый молодой маршал, фанатичный милитарист, он жил войной и мечтал о режиме военной диктатуры.

Язычник

Миша с детства унаследовал от отца и бабушки любовь к музыке. Он играл на скрипке, ставил домашние спектакли, играл в них главные роли. Казалось бы, складывается почти идиллическая картина, но это только на первый взгляд. Отец Тухачевского был человеком «без социальных предрассудков». Он воспитывал в своих детях ненависть к религии. У детей было три собаки, которых звали Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух. Главным безбожником, по воспоминаниям сестер Тухачевского, был скрипач и заводила Миша, он много язвил на религиозную тему, чем не раз ввергал в шоковое состояние свою мать и жившую в доме Тухачевских портниху Полину Дмитриевну. Пожилая портниха ничего не могла противопоставить «бесноватости» сорванца, мать же как-то не выдержала очередной богохульной тирады своего отпрыска и вылила Мише на голову чашку холодного чая. Миша вытерся, рассмеялся и продолжил свою антирелигиозную пропаганду.

Ненависть к Богу Тухачевский пронес через всю жизнь. Французскому офицеру Руру, соседу по немецкому плену, он «раскрывал душу»: «Есть Даждьбог-бог Солнца, Стрибог-бог ветра, Велес-бог искусств и поэзии, наконец, Перун-бог грома и молнии. После раздумий я остановился на Перуне, поскольку марксизм, победив в России, развяжет беспощадные войны между людьми. Перуну я буду каждый день оказывать почести». В марте 1918 года, сразу после вступления в партию, Тухачевский предложил Совнаркому свой проект запрета христианства и возрождения язычества.

Ракетостроитель

Тухачевский стоял у истоков организации советской ПВО. Он стал создателем Ракетного института. Должность заместителя директора института досталась Сергею Королеву. Тухачевский настоятельно «рекомендовал» конструктору забыть о полетах в космос и сосредоточиться на ракетостроении. Поддерживал Тухачевский и общественные организации Осоавиахима — Московскую и Ленинградскую группы изучения реактивного движения. Михаил Николаевич лично пересмотрел систему ПВО Ленинграда, добился увеличения зенитной артиллерии, истребительной авиации. В том, что Ленинградская противовоздушная оборона во время Великой Отечественной войны, вплоть до самой блокады, не пропустила ни одного самолета, есть определенная доля заслуг Тухачевского. Он разработал основные ее принципы, которые в дальнейшем были развиты.

Клятвопреступник

На Первой мировой войне Тухачевский попал в плен. По неписаным правилам того времени, если офицер, находящийся в плену, давал слово чести не искать возможности для побега, то получал больше прав, мог даже выходить на прогулку. Тухачевский такое слово дал, сбежал он как раз во время прогулки. Такой «анахронизм» как офицерская честь не имел для Тухачевского никакого значения. Его поступок вызвал возмущение не только у немцев, но и у наших пленных офицеров, и у англичан с французами. Они даже подали коллективную петицию германскому командованию, о том, что более не считают Тухачевского человеком чести и слова. Сам же «беглец» воспринимал критику братьев по оружию как проявление «дремучего анахронизма».

Демон революции

Лев Троцкий называл Тухачевского «демоном революции». Чтобы заслужить такое «почетное» звание от самого Льва Давидовича, надо было постараться. Тухачевский старался на славу, но, конечно, не для Троцкого, а для себя. Он физически не мог терпеть над собой никакого авторитета. Он отличался предельной жесткостью в своих расправах над мирными жителями, создавал концентрационные лагеря, травил мирных людей газами. Вот один из документов, который хорошо характеризует «демона революции»:

Приказ № 0116 от 12.06.1921 года.

Приказываю:

Леса, где прячутся бандиты очистить ядовитыми газами, точно рассчитать, чтобы облако удушливых газов распространилось по всему лесу, уничтожая всё, что там пряталось.

Инспектору артиллерии немедленно подать на места потребное количество баллонов с ядовитыми газами и нужных специалистов.

Начальнику боевых участков настойчиво и энергично выполнить настоящий приказ.

О принятых мерах донести.

Командующий войсками М. Тухачевский.

Экспериментатор

Тухачевский с большим интересом относился к зарубежным военным разработкам. Причем не только к традиционным видам оружия. В 1935 году Тухачевский заинтересовался проектом лучевого оружия Николы Теслы и через представителя торговой фирмы “Амторг”, советского разведчика Аршака Вартаняна, отправил Тесле чек на 25 тысяч долларов. Через полтора года Тесла приезжал в Москву и демонстрировал Тухачевскому опытный образец оружия маршалу.

Красный милитарист

Сталин называл Тухачевского «красным милитаристом». Глобальные планы Михаила Николаевича в 1927 году о выпуске 50-100 тысяч танков в год были не просто нереальными, но и губительными для промышленности, обороноспособности и экономики СССР. Тухачевский, похоже, сам плохо понимал, что он предлагал. До 100 тыс. в год за все время войны не смогли дотянуть все страны вместе взятые. Советскому Союзу не удалось построить за год даже 30 тыс. танков – для этого все заводы (в том числе сугубо мирные) нужно было бы перестроить на выпуск бронетехники. Индустриализация в 1927 году была ещё впереди, промышленность была полукустарной, стали выплавлялось примерно 5 млн. тонн. Если считать, что вес одного танка того времени был 30 тонн, то Тухачевский предлагал половину стали отдать на танки. Также «красный милитарист» предлагал выпускать 40000 самолетов в год, что было чревато не менее большими проблемами для страны. Поистине — наполеоновские планы! Вернемся к танкам. Тухачевский предлагал выпускать танки Т-35 и Т-28, которые к началу войны с Германией морально устарели. Брось СССР все силы на производство этих машин, поражение в войне было бы неминуемым.

Заговорщик

Тухачевский планировал государственный переворот в 1937 году. Вопреки хрущевской риторике, обеляющей Тухачевского, современные историки единодушны в своем вердикте: заговор действительно имел место быть. Надо отдать должное Тухачевскому: он не стал отрицать обвинений. Интересно, что версия с подлогом так называемой «папки Бенеша», которая, якобы, ввела Сталина в заблуждение, подтверждалась мемуарами… Шелленберга. Получается, что Хрущев свои тезисы о невиновности Тухачевского основывал на воспоминаниях бригадефюрера СС.

источник

В истории России было немало семей, которые прославляли свою фамилию и влияли на судьбу страны на протяжении нескольких столетий.

1. Демидовы

Род прославленных меценатов и основоположников металлургической промышленности в России берет начало от кузнецов, живших в селе Новое Павшино недалеко от Тулы.

Казенному кузнецу Никите Демидовичу в 1696 году Петр I велел починить сломавшийся немецкий пистолет. Никита сделал работу отлично, да еще и отечественную копию немецкого оружия показал, которая была не хуже.

Так простой кузнец стал обладателем дворянского титула и смог построить на окраине Тулы первый вододействующий железный завод.

В 1702 году у него было всего 2 завода, к 36 году – уже порядка 35. Его сын Акинфий, которого называли «металлургическим императором», не только в 10 раз приумножил состояние отца, но и помог России оставить с носом шведов и британцев, производивших лучшее в мире оружие. Правда, внук Никиты – Прокофий Акинфеевич – совсем не интересовался фамильным делом, зато был щедрым благотворителем. Демидовы много жертвовали для блага МГУ, поддерживали одаренных студентов и молодых профессоров, выделяли деньги на новые здания и дарили редкие коллекции. Одним из сохранившихся даров для библиотеки МГУ является французская Библия XIII века.

2. Морозовы

Род Морозовых восходит к крестьянам деревни Зуево Богородского уезда. Савва Тимофеевич, будучи крепостным, сумел сколотить состояние на производстве и продаже тканей, а затем купить себе свободу.

Четверо из пяти его сыновей продолжили дело отца, встав во главе крупнейших в России текстильных мануфактур.

Первым заниматься благотворительностью начал один из сыновей – Тимофей, который строил для рабочих и их семей школы, больницы, общежития, бани. Ну а самым ярким представителем фамилии стал внук Саввы Первого – Савва Тимофеевич. Его ежегодные доходы в 250 тысяч рублей (для сравнения – годовое жалование министра не превышало 30 тысяч) и щедрая душа позволяли не скупиться на пожертвования. Самое известное его «детище» — первый в России общедоступный Московский Художественный театр.

3. Мамонтовы

Потомок вольноотпущенного крестьянина из Мосальска Калужской области Иван Федорович Мамонтов заработал капитал на винных откупах. Поворотным в его судьбе стало знакомство с инженером Федором Чижовым, который предложил инвестировать в Ярославскую железную дорогу. В первый же год после запуска дороги Мамонтов получил более 460 тысяч рублей прибыли.

Четвертый сын Ивана Федоровича – Савва – искусство любил больше, чем предпринимательство. После неудач с ведением «железнодорожного бизнеса» он даже оказался в Таганской тюрьме. Его имущество было распродано почти полностью. Злополучная железная дорога ушла за бесценок в государственную собственность, часть акций досталась другим предпринимателям, в том числе родственникам Сергея Витте.

4.Толстые

Родословная Толстых восходит к древнему германскому роду. Их предок в XIV веке уехал из Германии и поселился в Чернигове. Фамилия же была получена потомками от прозвища Андрея Харитоновича, которого в Москве прозвали Толстым.

По судьбам Толстых можно проследить всю историю России. Были среди них и военные, и госчиновники, и губернаторы, и композиторы, и мореплаватели, и журналисты.

Но мировую известность фамилии принес Лев Николаевич, который, к слову, считал всех Толстых «дикими», то есть излишне резкими и прямолинейными. Более трехсот потомков Толстых связывают сегодня родственными узами США, Россию и Европу. Раз в два года все они собираются в Ясной Поляне.

5. Плещеевы

Предок Плещеевых – боярин Федор Бяконта – приехал в Москву в конце XIII века. Он «подменял» московских князей Юрия и Ивана Даниловичей, когда те ездили в орду. Его старший сын стал впоследствии митрополитом Киевский и всея Руси Симеоном. А вот основателем дворянского рода Плещеевых считается другой сын Федора — Александр, которого за широкие плечи прозвали «Плещеем».

Сегодня больше других известен Алексей Плещеев – авторитетный литератор и издатель, сыгравший не последнюю роль в революционном движении России.

Литературный талант поэта ценили революционеры Украины, Польши, Чехословакии, а перевод одного из стихотворений «Вперед! Без страха и сомнений» и вовсе стал гимном болгарских революционеров.

А еще Алексей Николаевич писал чудесные стихи для детей, которые легли в основу цикла Чайковского «16 песен для детей» и стали хрестоматийными.

6. Голицыны

Самый многочисленный княжеский род в России восходит к литовской династии Гедиминовичей. Князья Голицыны на протяжении шести веков играли заметную роль в судьбе России. Среди них были бояре, фельдмаршалы, чиновники, дипломаты, сенаторы, художники и музыканты.

Один из потомков Гедимина – Борис Алексеевич – вошел в историю как «дядька» Петра Великого. Именно ему доверили наставлять юного царя на путь истинный, хотя не всегда со своей задачей «забавный человек Бориско» справлялся. Он был одним из влиятельнейших людей своего времени, а закончил свои дни – в монашеском облачении во Флорищевой пустыни.

7. Трубецкие

Еще одни потомки Гедиминовича происходят от генерал-поручика Юрия Юрьевича Трубецкого. Самым известным представителем фамилии стал Сергей Петрович Трубецкой, участвовавший в подготовки восстания декабристов.

В советских учебниках он представал исключительно как трус, который предал товарищей и не пришел на Сенатскую площадь. Однако сегодня известно, что в «возмутительных рассказах» о предательстве Трубецкого не было «ни слова правды».

8. Долгоруковы

Прозвище Долгорукий за злопамятность и мстительность получил князь Иван Андреевич Оболенский, семейное древо которого начинается с самого Рюрика. А вот общих корней с основателем Москвы Юрием Долгоруким, как можно было бы предположить, Долгоруковы не имеют.

Они участвовали в подавлении восстания Степана Разина и завоевании Крыма, и даже пытались заполучить российский престол. Марфа Долгорукова была женой Ивана Грозного, правда, недолго, так как была утоплена, а Екатерина Долгорукова стала женой императора Александра II.

9. Воронцовы

Род Воронцовых восходит к варяжскому воину Шимону Африкановичу, который прибыл в Киев в начале XI века. Ген воина был, видимо, заложен в ДНК всех потомков. Воевода боярин Семен Иванович участвовал в походе против Махмет-Аминя. Его сын – Михаил Семенович – в 1522 году «ходил» против крымских татар.

Его брат – Федор Семенович – активно боролся за власть при номинально правящем трехлетнем Иване Грозном. Но одним их ярчайших представителей рода стал Александр Романович, начавший карьеру со службы в Измайловском полку и закончивший ее государственным канцлером при Александре I.

10. Волконские

Род берет начало от черниговского князя Михаила – потомка Рюриковичей. Родоначальником же фамилии стал Иван Юрьевич, который владел имением на берегах реки Волконь под Тулой.

Один из его потомков – Михаил Константинович Хромой вместе с Ярмаком покорял Сибирь, а позже, будучи воеводой Боровска, не признал подступившего к городу Лжедмитрия и погиб во время захвата Пафнутьева монастыря. По легенде кровь от упавшего тела Михаила невозможно оттереть с пола до сих пор.

Брак Марии Волконской и графа Толстого подарил России и всей мировой культуре гений Льва Николаевича. Другой яркий представитель фамилии — Князь Сергей Григорьевич Волконский вошел в историю как герой войны 12 года, участвовавший в 58 сражениях и переправе через Березину. Он также был единственным действующим генералом, который присоединился к декабристам.

11. Пушкины

Если бы фамилия Пушкиных была представлена только одним человеком – Александром Сергеевичем, то это вполне бы хватило, чтобы говорить о ее влиятельности. Дворянский род восходит к легендарному Радши – герою Невской битвы и дружиннику Александра Невского.

Родоначальником рода считается Григорий Александрович по прозвищу Пушка. Фамилию носили стольники, которым доверяли прислуживать во время царской трапезы, дипломаты и воеводы, губернаторы, контр-адмиралы и боевые офицеры. О своих предках Александр Пушкин лаконично поведал в «Моей родословной».

12. Строгановы

Откуда пошел род промышленников и меценатов Строгановых доподлинно неизвестно. По одной из версий, их далеким предком был татарин, направленный на службу к Дмитрию Донскому и принявший христианство.

Строгановы заработали состояние на солеваренном промысле. Они открыли для России Сибирь. Поддерживали царскую казну во время Смуты. В честь них названа Строгановская школа иконописи, которая подарила древнерусской живописи пейзаж: за фигурами святых мелькают овражки, полянки, рощицы, цветы, извилистые реки.

13.Шереметевы

Боярский род Шереметевых восходит к Андрею Кобыле – боярину Ивана Калиты и предку Романовых. Фельдмаршал и полководец Борис Шереметев первым в истории России получил титул графа. Его потомки стали обладателями знаменитого «шереметевского состояния».

Граф Николай Петрович вошел в историю как меценат и покровитель искусств, основатель Шереметевской больницы в Москве, где позднее разместился Институт Склифософского. На средства семьи была построена знаменитая усадьба Останкино.

14.Юсуповы

У родословной Юсуповых мусульманские корни. Вот только уже к концу XIX века мужская линия Юсуповых пресеклась, поэтому императорским указом титул князя был пожалован мужу единственной дочери последнего Юсупова. Княжна Зинаида Николаевна — богатейшая женщина эпохи, но в историю вошла как мать известного Феликса Юсупова, того самого, который организовал и принял активное участие в убийстве Распутина.

15.Шуйские

Потомки суздальских князей на протяжении всего царствования Рюриковичей были первыми претендентами на престол, если бы московская династия прервалась. Предком Шуйских был брат Невского Андрей Ярославович.

Ну а самой значительной фигурой этой древней фамилии можно считать Василия Ивановича. Василий IV Иоаннович стал последним Рюриковичем на русском престоле. За четыре года своего правления он вынужден был отбиваться от Лжедмитриев, отражать польско-литовские притязания и терпеть нелюбовь народа.

источник

Иван Сусанин — народный герой, символ «мужицкой» преданности царю. За четыре столетия его имя и легенда о чудесном спасении первого государя из рода Романовых стали частью фольклора.

Откуда узнали?

История о подвиге Ивана Сусанина до начала XIX века передавалась его потомками из уст в уста. Широкая публика узнала о ней только в 1812 году, благодаря выходу рассказа писателя Сергея Николаевича Глинки в журнале «Русский вестник».

Позднее именно на этой публикации основывались пьеса «Иван Сусанин» и знаменитая опера Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя». Глинка рассказал историю про Ивана Сусанина так. В 1613 году изгнания поляков из Москвы, их банды мародерствовали во внутренних областях России. В феврале этого же года Земский собор в Москве провозгласил царем, и притом заочно, Михаила Федоровича Романова. Но сам Михаил Федорович в это время находился в своей вотчине в Костромской области и одна из польских шаек решила его погубить. Но где его искать, поляки не знали.

Зайдя в село Домнино, они встретили крестьянина Ивана Сусанина и решили у него выпытать, где пребывает новоизбранный царь. Но Сусанин, смекнув, что поляки хотят погубить молодого государя, не только не сказал им, где он находится, но и повел их в противоположную сторону. По дороге, он зашел в свою избу и незаметно отправил своего маленького сынишку к царю, чтобы предупредить его об опасности. Заведя ляхов в непроходимую чащу, Иван Сусанин произнес: «Злодеи! Вот голова моя; делайте со мною, что хотите; кого вы ищете, тот вам не достанется!». После этого, поляки зарубили саблями героя, но сами выбраться из чащи не смогли и царь был спасен.

Зять-наследник

Таким образом, история Ивана Сусанина спустя 200 лет обрела новые подробности литературного характера. Естественно, что предсмертные слова Ивана Сусанина выдумал сам Глинка. Многие детали он также добавил в рассказ о Сусанине «для красного словца». Но какие именно это были подробности? Что же мы реально знаем об Иване Сусанине?

Что-то можно предположить. Например, что Сусанин был вдовцом и у него была дочь, которая и наследовала ему. В царской грамоте, данной 30 ноября 1619 года (уникальном и самом раннем источнике о существовании костромского крестьянина) зятю Ивана Сусанина Богдану Сабинину даруется половина деревни с «обелением» от всех податей и повинностей «за службу к нам и за кровь, и за терпение…». Бесспорно, что такой документ мог быть только признанием больших заслуг семейства перед царем.

Родственники Сусанина

Некоторые предположения, что мать Сусанина звали Сусанна, а сам он был сельским старостой являются скорее домыслами. А вот отчество Сусанина – Осипович, было придумано историками уже в XIX веке и не подтверждается никакими документами.

Однако сам тот факт, что царь снизошел до простого крестьянина и еще дважды из Москвы подтверждал привилегии, освобождавшие от податей, в 1633 и 1691 годах заслуживает внимания.

В рассказе Глинки, по сравнению с текстом грамоты, есть два основных вымышленных сюжета. Первый – сын Сусанина. Как мы знаем, наследовала ему дочь Антонида (в том числе и царские привилегии), что было возможно только в отсутствие мужского потомства. Но ведь сын мог умереть и раньше? Как показывают исследования (Велижев, Лавринович) это не так. Еще в 1731 году потомками Сусанина была сделана попытка ввести в рассказ о спасении царя еще одного родственника – будущего мужа Антониды. Его якобы послал Сусанин предупредить царя об опасности.

Однако этой выдумке не поверили и прошение (имевшее целью получить более широкие льготы) не утвердили. Таким образом, и сын и зять Сусанина не существовали и были добавлены в легенду о спасении царя позднее. То же можно сказать и о том, что Сусанин увел поляков в чащи (или болота). В документах XVII века известно только, что Сусанин не выдал местоположение царя, а романтический эпизод с глухими местами был добавлен позже.

Иван Сусанин и ДНК

В начале 2000-х годов в прессе появились несколько сообщений о находке могилы Ивана Сусанина. Археологи основывали свою гипотезу на том, что на нескольких скелетах, найденных в результатах раскопок недалеко от села Домнино, были обнаружены следы ударов холодным оружием, возможно сабли.

Однако они исходили из гипотезы, что Сусанин был похоронен, что также еще требовалось доказать. Медики-криминалисты, изучавшие найденные останки, хотя и отметили многие сходные черты в антропометрическом строении найденных скелетов и потомков Сусанина в 8 – 15 поколениях, уклонились от однозначной идентификации наиболее вероятного скелета. Судьбу должен был решить анализ ДНК костей, однако проведенное исследование не дало никаких надежных положительных результатов.

Иван Сусанин XX века

Тем не менее, едва ли сейчас можно сомневаться, что подвиг Ивана Сусанина был выдуман. Задокументированные примеры таких поступков хорошо известны в отечественной истории.

Самым знаменитым является подвиг крестьянина Матвея Кузьмина зимой 1942 года. В районе его деревни в Псковской области батальон немецкой 1-й горнострелковой дивизии хотел совершить обход позиций советских войск. В качестве проводника немцы выбрали 83-летнего Матвея Кузьмина. Однако тот, вызвавшись вести отряд, незаметно отправил 11-летнего внука Сергея (это не было уже выдумкой более поздних рассказчиков) в расположение советских войск и передал через него время и место засады.

В условленное время Матвей Кузьмин вывел немцев на позиции советских пулеметчиков. История эта была передана советским Информбюро, а Матвею Кузьмину посмертно было присвоено звание героя Советского Союза.

При этом, сам Матвей Кузьмин об Иване Сусанине знал едва ли – псковский охотник вероятно был неграмотным. Ну а если знал, то это тоже неудивительно. В России, как и позднее, в СССР, подвиг Ивана Сусанина широко использовался в массовой пропаганде. Опера Глинки «Жизнь за царя» сменила название на «Иван Сусанин», к патриотическому образу костромского крестьянина обращались писатели, художники, поэты на протяжении и XIX и XX веков. О реальном Иване Сусанине мы знаем очень мало, однако больше чем о любом другом крестьянине того времени. Его существование документально подтверждено, он даже своим молчанием совершил подвиг и не выдал молодого Михаила Романова, на которого охотились ляхи.

источник

Представить сегодняшнюю жизнь без искусственного освещения сложно. Мы давно уже принимаем его как должное. Однако влияние электрического света на человеческий организм далеко не однозначно.

Свет – друг

Немногие задумываются о том, как интенсивно влияет освещенность на наше физическое и психологическое состояние. Недостаток света на рабочем месте приводит к ухудшению концентрации внимания, снижению работоспособности мозга и общей усталости организма.

При недостатке света организм испытывает сначала мало заметные, но потом более ощутимые проблемы с опорно-двигательной системой. Нормы по минимальным уровням освещенности для всех рабочих мест внутри помещений и для рабочих мест вне помещений устанавливаются исходя из величины освещенности.

За «стандартный» источник был принят свет тепловых излучателей, ламп накаливания – их общий индекс цветопередачи принят равным 100, а освещенность среднестатистического рабочего места не должна быть ниже 70. Если рядом не оказалось люксметра, и вы сомневаетесь в соответствии «лампы Ильича» нормативам, поставьте дополнительные источники света – торшеры или настольные лампы.

Влияние на зрительные функции

Исследования, проведенные на грызунах, находящихся в течение длительного времени под искусственным освещением, неутешительны – крысы перестали исследовать территорию, у них были отмечены ухудшения скорости реакции и возможностей памяти.

Для человека чрезмерная доза яркого искусственного света – неизбежный путь к депрессии. Таким образом, у жителей мегаполисов, подверженных постоянному контакту с искусственными источниками излучения (ночные фонари, компьютерный монитор, световые эффекты ночных клубов) нарушаются биологические ритмы.

Тем не менее, без света мы становимся неспособны полноценно существовать и взаимодействовать с пространством, а если учесть ограниченность светового дня в средней полосе большую часть года, то человек попросту выпадает из жизни. В общем, не забудьте оплатить скопленные счета из трепетно заботящемся о нас ЖКХ и ограничивайте взаимодействие с искусственным светом в ночное время суток.

Синтез витамина D

Витамин D3, он же холекальциферол, синтезируется в биологическом организме под действием ультрафиолета, который могут предоставлять некоторые виды электрических ламп, свет в которых идентичен солнечному. Ультрафиолетовые лучи проникают в эпидермис и вызывают разнообразные фотобиохимичсские сдвиги. При достаточном синтезе витамина D (соответственно, при полноценной дозе светового излучения) происходит полноценное всасывание кальция и фосфора, синтезируется ряд необходимых гормонов, регулярно и качественно развиваются процессы деления клеток.

Доказанный вред

Эпидемиолог из Центра здоровья Университета штата Коннектикут и эксперт в области действия света на наше здоровье профессор Ричард Стивенс пришел к выводу, что переизбыток искусственного света в темное время суток неестественен для организма и наносит вред сразу нескольким его системам и процессам.

Искусственный свет появился чуть больше века назад, и организм человека, не привыкший к такой дозе освещения в отсутствие солнца, испытывает проблемы с метаболизмом жиров и глюкозы. Как следствие – гормональные сбои, скачки кровяного давления. Искусственный свет ночью – это сбой в привычных нам циркадных ритмах, что повышает всплеск кортизола, гормона стресса, что увеличивает риск развития раковых заболеваний.

Одним словом, наслаждайтесь искусственным светом как помощником и другом, но в темное время суток выключайте компьютер, закрывайте шторы от неоновой рекламы на соседних зданиях и реже заглядывайте в холодильник.

Легендарный пират, он служил английской королеве, разгромил Непобедимую Армаду и совершил кругосветное плавание. Его ненавидели и боготворили, он своими руками творил геополитику и менял границы мира.

Дракон

Начинал свою противозаконную деятельность главный британский корсар Фрэнсис Дрейк в статусе работорговца, но тогда это занятие британская корона еще не преследовала по закону. Дрейк вместе со своим дядей возил африканских рабов в Новый Свет и промышлял мелким грабежом, пока в 1567 году на них не совершили вероломное нападение испанские корабли. Из той переделки Дрейку удалось выбраться. Теперь к жажде наживы у Дрейка примешивается лютая ненависть к испанцам и жажда мести — он действует в одиночку, пускает ко дну и грабит торговые корабли Филиппа II десятками, безжалостно уничтожает прибрежные города.

У испанцев в Карибском море появляется серьезная помеха— капитан Дрейк, свирепость и жестокость которого принесла ему страшную славу среди них и дикое прозвище Эль Драко— Дракон. Впоследствии они даже назовут его «причиной всех войн с Англией», но до этого еще далеко.

Пират на службе короны

В 1575 году Фрэнсис Дрейк был представлен английской королеве Елизавете I, которая предложила пирату (на тот момент Дрейк уже заработал себе дурную славу многочисленными грабежами и работорговлей) государственную службу. Более того, она профинансировала вместе с другими пайщиками его экспедицию к восточному побережью Южной Америки. Финансовая поддержка кампании во многом была тайной акцией, во всяком случае каперскую лицензию, подтверждающую факт службы короне, Елизавета Дрейку так и не выдала. К тому же официальной целью экспедиции значилось открытие и исследование новых земель, но на деле Дрейк отправлялся в Новый Свет беспощадно грабить испанские корабли и порты.

Как оказалось, это было очень дальновидным решением со стороны британского двора — Дрейк не только приумножил вложения высокопоставленных чиновников, но и совершил несколько важных географических открытий, открыл множество важных морских путей.

Кругосветное путешествие

Кроме безусловных военных заслуг (во время своего рейда Дрейк разграбил множество испанских кораблей и поселений, заметно пошатнув уверенность испанцев в своем превосходстве на море) перед британской короной, на счету Фрэнсиса Дрейка есть еще и крупные географические достижения. Так он выяснил, что Огненная земля не является, как считалось раньше, частью Южного континента. И пройдя между Огненной Землей и Антарктидой на своем знаменитом корабле «Золотая Лань», навсегда увековечил своей имя в названии пролива (пролив Дрейка — пролив, соединяющий Тихий и Атлантический океаны). Кроме того он стал вторым человеком в истории (после Магеллана), который совершил кругосветное путешествие, причем в отличие от Магеллана, из кругосветного плавания он вернулся к точке отправления живым. И несметно богатым.

Рыцарское звание

Вернувшись в Британию из кругосветного плавания, Дрейк был всячески обласкан английской королевой. Слава о нем расползалась по стране и миру— кругосветное путешествие, несметные награбленные богатства (из своего путешествия Дрейк привез 600 тысяч фунтов стерлингов, что превышало в два раза годовой доход английской казны) и пощечина испанскому флоту и короне превратили Дрейка в национального героя. Королева Елизавета лично навестила Дрейка на корабле и прямо на палубе произвела его в рыцари. Так пират Фрэнсис Дрейк стал сэром Фрэнсисом Дрейком. А испанцы впоследствии назвали его «причиной всех войн с Англией».

Дрейк и картофель

Кроме несметных богатств, из своей экспедиции Дрэйк привез другой ценный артефакт — клубни картофеля. И хотя первым, кто завез этот овощ в Старый Свет был, вероятнее всего, испанец Сьеса де Леон, имя Фрэнсиса Дрейка также часто всплывает в истории освоения агрокультуры на европейских землях. И, как ни странно, всплывает не только на родине — в немецком городе Оффенбург знаменитому корсару установлен памятник, на котором он держит в руке клубни картофеля с надписью-посвящением «Сэру Фрэнсису Дрейку, распространившему картофель в Европе. Миллионы земледельцев мира благословляют его бессмертную память. Это помощь беднякам, драгоценный дар Божий, облегчающий горькую нужду».

Непобедимая армада

Несмотря на достижения и успехи британского флота, на море по-прежнему царствовала Испания. Чтобы окончательно покончить с дерзкими набегами англичан, испанской короной было инициировано создание Непобедимой армады — огромного на 130 кораблей военного флота, собранного с целью вторжения в Англию и разгрома пиратства, распространившегося под британским флагом. Планам испанского короля не суждено было сбыться — армада была разбита у берегов Англии. Огромную роль в этих сражениях сыграл ставший на тот момент адмиралом Фрэнсис Дрейк, которому, несмотря на численное превосходство испанского флота, не раз удавалось разбить противника.

Известно сражение у города Кале, в котором, благодаря его хитрости, британцы одержали локальную победу. Дрейк направил на испанскую армаду подожженные суда, наполненные серой, дегтем и порохом. Армада в замешательстве рассеклась по гавани и стала легкой добычей для маневренных английских кораблей. Победа над Армадой еще сильнее укрепила Дрейка в статусе национального героя и фаворита королевы Елизаветы. Впрочем, ненадолго.

Немилость королевы

Благоволение со стороны королевы не было вечным. После разгрома Армады, практически все предприятия Дрейка были неудачными. Он не смог захватить Лиссабон, потратив солидную сумму из казны, и впал в немилость. Елизавета на простила ему неудачу и даже приставила к нему надсмоторщика — адмирала Томаса Баскервиля. Следующая кампания и вовсе стала для Дрейка последней — в возрасте 55 лет он в очередной раз отправился к золотым берегам Америки за новыми сокровищами. Но возраст, многочисленные прошлые раны и разыгравшаяся в пути эпидемия сделали свое дело — он скончался от дизентерии в море, недалеко от Панамы. Там же, облаченный в свои боевые доспехи и запаянный в свинцовый гроб он отправился в свою последнюю обитель — на дно океана.

источник

Неизвестные факты об открытии Второго фронта и высадке союзных войск.

Подготовка врага

Германское командование в 1944 году прекрасно понимало, что западный фронт был ослаблен в результате постоянной переброски сил на восточный фронт для борьбы с Красной Армией. В директиве №51, касавшейся распоряжений в связи с ожидаемым вторжением союзных войск на западном фронте, Гитлер писал: «Я не могу больше брать на себя ответственность за то, что Запад ослабляется в пользу других театров военных действий». Для отражения войск союзников необходимо было провести приготовления, которые исключили бы или значительно затруднили продвижения англо-франко-американских войск.

Эту задачу поручили командующему группой армий «Б» генералу Роммелю. Под его руководством были созданы подводные препятствия в виде стальных, деревянных балок, закопанных в песок на небольших глубинах ниже верхней отметки прилива. К балкам были прикреплены противопехотные мины всех видов, противотанковые ежи и бетонные надолбы. На больших глубинах ставились якорные и донные мины всех систем. Берег был также минирован противотанковыми и противопехотными минами, а ровные участки местности, пригодные для посадки десантных планеров и выброски парашютистов, «ощетинились» закопанными в землю бревнами и столбами, получившими название «спаржа Роммеля».

В этих условиях англо-американские войска могли высадиться только в определенный момент – утром, при минимальном уровне прилива, вскоре после восхода солнца. Только в этом случае корабли союзников могли беспрепятственно подойти к береговой линии Нормандии. Но в июне таких дней всего три – 5,6,7 июня. 5 июня, неожиданно для союзников, погода сильно испортилась, что стало дополнительным затруднением для союзных войск. Начало операции главнокомандующий Эйзенхауэр перенес на следующий день. Если бы погода «не удалась» и на следующий день, то операцию по высадке союзных войск, возможно, не предпринимали бы еще год.

Жертвы ради победы

К операции «Нептун» (первый этап Нормандской операции) союзное командование англо-американских войск готовилось особенно тщательно, предъявляя высокие требования к личному составу экипажа десантных кораблей. По приблизительным оценкам, необходимо было набрать хорошо обученных 35000 мужчин и 10000 женщин. В условиях нехватки людских ресурсов под конец войны это было большой проблемой. Английское адмиралтейство, чтобы выйти из положения, вывело из строя четыре старых линкора, пять легких крейсеров и сорок эсминцев, тем самым высвободив их экипажи. Это решение нанесло существенный урон английскому флоту, сильно пострадавшему от ударов германских кораблей в предыдущие годы войны.

Значительной проблемой для союзного командования стала координация действий солдат разных национальностей: в операции участвовали не только англо-американские войска, но и военно-морские силы доминионов, Франции, Польши, Голландии и Норвегии.

Искусственные порты «Малберии»

Для поддержки операции были созданы искусственные порты под командованием контр-адмирала Теннанта. По его приказу были затоплены 70 старых кораблей, которые стали основой для «Малбери» и были волноломами на случай шторма. Затем были оборудованы плавучие пирсы и подъезды к ним, известные как «Уэйлы» и «Битлы», которые поднимались и опускались вместе с приливом. Они обеспечили выгрузку каботажных судов, а также танко — и пехотно-десантных кораблей на берег. Эти плавучие пирсы представляли собой понтоны длиной 200 футов и шириной 60. Они прикреплялись к врытым в морское дно сваям таким образом, что это позволяло им всплывать и опускаться в зависимости от стадии прилива. На пирсах имелись установки для подачи энергии, комнаты для личного состава и складские помещения. Кроме этого, они были оборудованы пологими спусками в воду, к которым могли швартоваться носами десантные суда. Эти искуственные порты стали пунктами, через которые бесперебойно снабжалась оружием и продовольствием союзная армия.

Визит короля

Георг VI, английский король, всячески стремился поддерживать участвовавших в боевых действиях британских солдат. Так, 16 июня 1944 года он прибыл для этой цели на фронт. Адмирал Рамсей писал об этом в своем рапорте: «Визит короля с чувством большого удовлетворения и волнения был воспринят всем личным составом английского флота, находящимся в районе вторжения». Появление короля в районе боевых действий, по всей видимости, оказало воздействие и на командование. Участники операции отмечали: «После визита короля три дня все шло на редкость хорошо в районе вторжения. Машины, боеприпасы и прочие необходимые армии грузы быстро разгружались в нужном количестве». Видимо, улучшение со снабжением во многом было вызвано тем, что король «обожает флот».

Капризы погоды

18-23 июня погода над районом боевых действий изменилась не в лучшую сторону для союзников. На море бушевал шторм, который уничтожал искусственные порты «Малбери» и разрушал стоявшие на пристанях этих портов боевые корабли. Один командир английского десантного судна писал: «Пространство внутри «Малбери» стало сценой ужасающего хаоса. Сотни десантных судов от небольших барж до танко-десантных кораблей выбрасывались на берег и разбивались друг о друга». К этому добавлялось затянувшееся облаками небо, что практически сводило на нет возможность поддержки операции со стороны авиации. Капризы погоды едва не погубили все планы.

Отношение французов к освободителям

Постепенно освобождая Францию, англо-американские войска входили в соприкосновение с местным населением. После взятия Парижа и по мере продвижения союзных войск на юг Франции чувство признательности и любви к освободителям у французов усиливалось. Это отмечал один из английских солдат, который возле Виллер-Бокажа (юг Франции) был принят одной французской семьей как дорогой гость: «Они обращались с нами как с королями. Отношение к нам жителей деревни было такое, как будто именно мы освободили всю Францию». Голодное население страны стремилось к общению с войсками союзников во многом еще потому, что у них было вдоволь продовольствия. Француженки язвительно утверждали: «Все американцы думают, что каждая пойдет с ними, потому что у них есть сигареты, чулки и деньги». Но многие так и делали.

источник