Архив за месяц: Октябрь 2016

Самым известным перебежчиком наших дней является, конечно, Сноуден. Были «сноудены» и раньше. Даже среди советских разведчиков. Их клеймили «невозвращенцами» и заочно приговаривали к высшей мере. Теперь называют нейтрально – перебежчиками.

Олег Гордиевский

Олег Гордиевский был сыном офицера НКВД. Он учился в Московском институте международных отношений и в августе 1961 года после окончания учебы поступил на дипломатическую службу в Восточном Берлине. Его сотрудничество с КГБ началось в 1963 году. По словам перебежчика, он разочаровался в советской политике, поэтому завербовался в агенты английской МИ-6.

Есть версия, что Гордиевского сдал советский источник из ЦРУ. 22 мая 1985 года он был внезапно вызван в Москву и подвергся допросу с применением психотропных свойств. Впрочем, КГБ его не арестовал, хотя и взял под «колпак». Вскоре Гордиевскому удалось бежать в багажнике посольского автомобиля. Это было летом, а осенью разразился дипломатический скандал, когда правительство Маргарет Тэтчер выслало из Британии более тридцати работников советского посольства, работавших под прикрытием.

Дело в том, что Гордиевский утверждал, что они были агентами КГБ и ГРУ. Он также обвинил ряд высокопоставленных сотрудников английских спецслужб в работе на Советский Союз. В этой связи бывший председатель КГБ Семичастный заявил, что «Гордиевский нанес советским спецслужбам больше вреда, чем даже генерал Калугин».

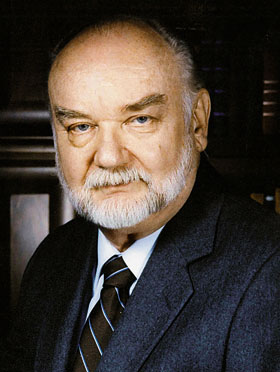

Олег Калугин

Пожалуй, самым известным российским перебежчиком считается генерал Калугин. Как и Гордиевский, он является потомственным чекистом. В общей сложности Олег Данилович проработал в КГБ 37 лет, начиная с 1952 года. Его считали опытным разведчиком, в частности, ему удалось завербовать русского эмигранта Анатолия Кудашкина, который работал в компании-подрядчике НАСА. Именно с этой операции началась головокружительная карьера Калугина.

После выхода на пенсию, генерал начал активную политическую деятельность. Однако не достигнув каких-либо значимых результатов, он в 1995 году покинул Россию и отправился на ПМЖ в США. В Америке чекист-пенсионер выступил против российских спецслужб. Многие эксперты убеждены, что причина радикальных политических деформаций перебежчика кроются в обычной меркантильности. Между тем, по его свидетельствам был осужден ряд агентов КГБ. Учитывая тяжесть преступлений, Московский городской суд заочно осудил Калугина за государственную измену и приговорил бывшего генерала к 15 годам колонии строгого режима.

Станислав Левченко

Майор КГБ Станислав Левченко бежал в США в 1979 году, и в 1989 году получил американское гражданство. Именно он рассекретил имена около двухсот японских агентов самой мощной советской шпионской сети за рубежом. Среди них значились экс-министр труда Либерально-демократической партии Хирохиде Исида и лидер Социалистической партии Сейхи Кацумата, а также Текуя Ямане – редактор одной из влиятельных газет. Об этом рассказал Джон Баррон в книге «КГБ сегодня. Невидимые щупальца».

О Левченко известно, что он родился в 1941 году в Москве и получил образование в Институте стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В начале Станислав работал на военную разведку, затем – с 1968 года — выполнял отдельные задания КГБ. А с 1971 года он полностью перешел в агентство госбезопасности и в 1975 году в рамках спецзадания был командирован в Токио в качестве журналиста российского журнале New Times (Новое время). Именно там он стал одним самых известных перебежчиков, который в 1981 году заочно был приговорен советским судом к смертной казни.

Николай Хохлов

Одним из агентов КГБ, который в 1954 году бежал из СССР и о котором писал всё западные СМИ был Николай Хохлов. Несмотря на западную известность, в современной России его фамилия мелькает крайне редко, между тем именно он «слил» методики подготовки наших агентов для специальных операций.

Первое задание молодой 19-летний агент НКВД должно был выполнить в Москве – во время празднования фашистами захвата нашей столицы. Советские спецслужбы предполагали, что такое развитие событий вполне возможно. План диверсии состоял в нападении на высшее командование во время концерта в Кремле, на который уже были отпечатаны билеты. Предполагалось, что Николай Хохлов будет выступать в составе ансамбля песни и пляски вместе с певицей Таисией Игнатовой.

Однако Красная Армия своим наступлением 5 декабря 1941 года отменила это «торжество». В годы войны Николай Хохлов был членом команды, которая ликвидировала Вильгельма Кубе, нацистского гаулейтера Беларуси.

Позднее он стал профессиональным ликвидатором КГБ. В 1954 году под влиянием своей жены отказался от убийства руководителя первой волны иммиграции Георгия Околовича. За этот шаг Хохлов чуть не поплатился жизнью. В 1957 году его пытались отравить с помощью радиоактивного изотопа полония, точно так, как Литвиненко.

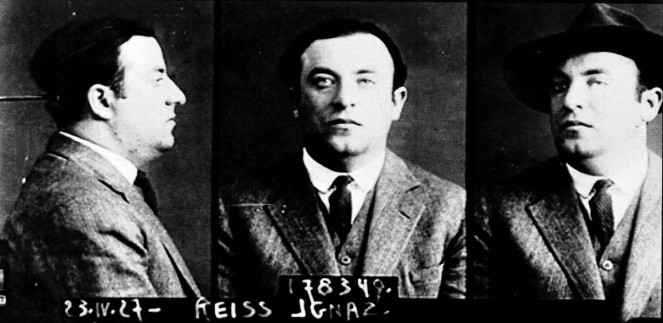

Игнатий Рейсс

Он же Игнас Порецкий, он же Натан Порецкий, он же Ханс Эберхард, он же агент Людвиг. На Западе его считают одним из великих нелегалов и, наряду с Зорге, лучшим советским разведчиком. В начале 1919 года двадцатилетний Рейсс вошел в новообразованную польскую компартию и придерживался взглядов Розы Люксембург. С 1921 года он стал секретным агентом ЧК, затем служил в ОГПУ и позднее в НКВД.

С 1932 года «Людвиг» находился в Париже и четко выполнял команды из Москвы. Однако в 1936 году он поменял свое отношение к Сталину.

17 июля 1937 года Рейсс написал письмо в ЦК Коммунистической партии Советского Союза, в котором отказался от ордена Красного Знамени. При этом подчеркнул, что присоединяется к Троцкому и к 4-му Интернационалу.

Понимая, что на него открылась охота, Рейсс с женой и с ребенком прятался в отдаленном районе Швейцарии – в селе Финот кантона Вале, соблюдая предельные меры конспирации. И все-таки его выследил майор государственной безопасности Сергей Шпигельглас.

4 сентября 1937 года он выманил бывшего агента НКВД на проселочную дорогу и расстрелял перебежчика из пистолета-автомата Дегтярева. Рейсс был найден с пятью пулями в голове и семь в груди. В результатах расследования, опубликованного в 1951 году, было сказано: «убийство Игнатия Рейсса является показательным примером ликвидации дезертира из советских спецслужб».

источник

И ещё одна порция фотографий довоенной Москвы, которые были сделаны иностранцами. В этом обзоре потрясающие снимки, которые были сделаны в 1939 году американцем Харрисоном Форманом. Добро пожаловать в виртуальное ретро путешествие.

1. Собор Василия Блаженного

Собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве. СССР, 1939 год.

2. Георгиевский переулок

Вид со стороны Георгиевского переулка на бывшее здание Совета Труда и Обороны. СССР, 1939 год.

3. Ремонтные работы

Ремонтные работы на Георгиевском переулке, возле бывшего здания Совета Труда и Обороны. СССР, 1939 год.

4. Со стороны Горького

Арка Георгиевского переулка со стороны улицы Горького. СССР, 1939 год.

5. Рекламный щит

Рекламный стенд главкондитер Карамель. СССР, 1939 год.

6. Поливка улиц

Поливка брусчатки на Георгиевском переулке. СССР, 1939 год.

7. Уличная сцена

Оживленная улица. СССР, Москва, 1939 год.

8. Продажа цветов

Реклама

Продажа цветов на углу Петровки и Столешникова. СССР, Москва, 1939 год.

9. Часы с вывеской

Часы с вывеской в стихах. СССР, Москва, 1939 год.

10. Женщина во время шитья

Женщина во время шитья на фабрике. СССР, Москва, 1939 год.

11. В ожидании своей очереди

Женщины, сидящие на стульях в холле административного здания. СССР, Москва, 1939 год.

12. Памятник Минину и Пожарскому

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. СССР, Москва, 1939 год.

13. Снос здания

Снос старого здания на улице Горького. СССР, Москва, 1939 год.

14. Скульптура спортсменки

Скульптура Метательница диска. СССР, Москва, 1939 год.

15. Отдых на пикнике

Люди, празднующие день рождения на пикнике. СССР, Москва, 1939 год.

Источник:

Ведущую группу татарского этноса составляют казанские татары. И сейчас мало кто сомневается в том, что их предками были булгары. Как же так случилось, что булгары стали татарами? Версии происхождения этого этнонима очень любопытны.

Тюркское происхождение этнонима

В первый раз название «татар» встречается в VIII веке в надписи на памятнике знаменитому полководцу Кюль-тегину, который был установлен во времена Второго Тюркского каганата – государства тюрков, находившегося на территории современной Монголии, но имевшего бо́льшую площадь. Надпись упоминает племенные союзы «отуз-татар» и «токуз-татар».

В X-XII веках этноним «татары» распространился в Китае, в Средней Азии и в Иране. Ученый XI века Махмуд Кашгари в своих трудах именовал «Татарской степью» пространство между Северным Китаем и Восточным Туркестаном.

Возможно, поэтому в начале XIII века так стали именовать и монголов, которые к этому времени победили татарские племена и захватили их земли.

Тюркско-персидское происхождение

Ученый антрополог Алексей Сухарев в работе «Казанские татары», опубликованной с Санкт-Петербурге в 1902 году заметил, что этноним татары происходит от тюркского слова «тат», которое означает не что иное, как горы, и слова персидского происхождения «ар» или «ир», что означает человек, мужчина, житель. Это слово встречается у многих народов: болгар, мадьяр, хазар. Встречается оно и у тюрков.

Персидское происхождение

Советская исследовательница Ольга Белозерская связывала происхождение этнонима с персидским словом «тептер» или «дэфтэр», которое трактуется как «колонист». Однако отмечают, что этноним «типтяр» более позднего происхождения. Скорее всего, он возник в XVI-XVII веках, когда так начали называть булгар, переселившихся со своих земель на Урал или в Башкирию.

Древнеперсидское происхождение

Существует гипотеза о том, что название «татары» произошло от древнеперсидского слова «тат» — так в старину называли персов. Исследователи ссылаются на ученого XI века Махмута Кашгари, который писал о том, что «татами тюрки называют тех, кто говорит на фарси».

Однако татами тюрки называли и китайцев, и даже уйгуров. И вполне могло статься, что тат означало «чужестранец», «иноязычный». Впрочем, одно другому не противоречит. Ведь тюрки могли называть татами сначала ираноговорящих, а потом название могло распространиться и на других чужаков.

Между прочим, русское слово «тать» тоже, может быть, позаимствовано у персов.

Греческое происхождение

Все мы знаем, что у древних греков слово «тартар» означало потусторонний мир, ад. Таким образом «тартарин» был обитателем подземных глубин. Название это возникло еще до нашествия войска Батыя на Европу. Возможно, его завезли сюда путешественники и купцы, но уже тогда слово «татары» ассоциировалось у европейцев с восточными варварами.

После нашествия Бату-хана европейцы стали воспринимать их исключительно как народ, вышедший из ада и несущий ужасы войны и смерть. Людвига IX прозвали святым, потому что он молился сам и призвал свой народ молиться, чтобы избежать нашествия Батыя. Как мы помним, в это время умер хан Удэгей. Монголы повернули назад. Это уверило европейцев в их правоте.

Отныне у народов Европы татары стали обобщением всех варварских народов, живущих на востоке.

Справедливости ради надо сказать, что на некоторых старых картах Европы Татария начиналась сразу за российской границей. Империя монголов распалась в XV веке, но европейские историки вплоть до XVIII века продолжали назвать татарами все восточные народы от Волги до Китая.

Между прочим, Татарский пролив, отделяющий остров Сахалин от материка называется так, потому что на его берегах тоже жили «татары» — орочи и удэгейцы. Во всяком случае, так считал Жан Франсуа Лаперуз, который и дал название проливу.

Китайское происхождение

Некоторые ученые считают, что этноним «татары» имеет китайское происхождение. Еще в V веке на северо-востоке Монголии и Манчжурии жило племя, которое китайцы называли «та-та», «да-да» или «татан». А на некоторых диалектах китайского название звучало именно как «татар» или «тартар» из-за носового дифтонга.

Племя было воинственным и постоянно тревожило соседей. Возможно, позже название тартар распространилось и на другие народы, недружелюбные к китайцам.

Скорее всего, именно из Китая название «татары» проникло в арабские и персидские литературные источники.

Согласно преданиям, само воинственное племя было уничтожено Чингисханом. Вот что писал об этом монголовед Евгений Кычанов: «Так погибло племя татар, еще до возвышения монголов давшее свое имя в качестве нарицательного всем татаро-монгольским племенам. И когда в далеких аулах и селениях на Западе через двадцать-тридцать лет после той резни раздавались тревожные крики: «Татары!», мало было среди надвигавшихся завоевателей настоящих татар, осталось лишь грозное имя их, а сами они давно лежали в земле родного улуса» («Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир»).

Сам же Чингисхан категорически запрещал называть монголов татарами.

Кстати, есть версия, что название племени могло произойти и от тунгусского слова «та-та» — тянуть тетиву.

Тохарское происхождение

Возникновение названия могло быть связано и с народом тохары (тагары, тугары), которые жили в Средней Азии, начиная с III века до н.э.

Тохары разгромили великую Бактрию, бывшую когда-то великим государством и основали Тохаристан, который располагался на юге современных Узбекистана и Таджикистана и на севере Афганистана. С I по IV века н.э. Тохаристан входил в состав Кушанского царства, а позже распался на отдельные владения.

В начале VII века Тохаристан состоял из 27 княжеств, которые подчинялись тюркам. Скорее всего, местное население смешивалось с ними.

Все тот же Махмуд Кашгари называл огромный регион между Северным Китаем и Восточным Туркестаном Татарской степью.

Для монголов тохары были чужаками, «татарами». Возможно, через какое-то время значение слов «тохары» и «татары» слилось, и так стали называть большую группу народов. Покоренные монголами народы приняли имя родственных им чужаков-тохар.

Так этноним татары мог перейти и на волжских булгар.

источник

Ведущую группу татарского этноса составляют казанские татары. И сейчас мало кто сомневается в том, что их предками были булгары. Как же так случилось, что булгары стали татарами? Версии происхождения этого этнонима очень любопытны.

Тюркское происхождение этнонима

В первый раз название «татар» встречается в VIII веке в надписи на памятнике знаменитому полководцу Кюль-тегину, который был установлен во времена Второго Тюркского каганата – государства тюрков, находившегося на территории современной Монголии, но имевшего бо́льшую площадь. Надпись упоминает племенные союзы «отуз-татар» и «токуз-татар».

В X-XII веках этноним «татары» распространился в Китае, в Средней Азии и в Иране. Ученый XI века Махмуд Кашгари в своих трудах именовал «Татарской степью» пространство между Северным Китаем и Восточным Туркестаном.

Возможно, поэтому в начале XIII века так стали именовать и монголов, которые к этому времени победили татарские племена и захватили их земли.

Тюркско-персидское происхождение

Ученый антрополог Алексей Сухарев в работе «Казанские татары», опубликованной с Санкт-Петербурге в 1902 году заметил, что этноним татары происходит от тюркского слова «тат», которое означает не что иное, как горы, и слова персидского происхождения «ар» или «ир», что означает человек, мужчина, житель. Это слово встречается у многих народов: болгар, мадьяр, хазар. Встречается оно и у тюрков.

Персидское происхождение

Советская исследовательница Ольга Белозерская связывала происхождение этнонима с персидским словом «тептер» или «дэфтэр», которое трактуется как «колонист». Однако отмечают, что этноним «типтяр» более позднего происхождения. Скорее всего, он возник в XVI-XVII веках, когда так начали называть булгар, переселившихся со своих земель на Урал или в Башкирию.

Древнеперсидское происхождение

Существует гипотеза о том, что название «татары» произошло от древнеперсидского слова «тат» — так в старину называли персов. Исследователи ссылаются на ученого XI века Махмута Кашгари, который писал о том, что «татами тюрки называют тех, кто говорит на фарси».

Однако татами тюрки называли и китайцев, и даже уйгуров. И вполне могло статься, что тат означало «чужестранец», «иноязычный». Впрочем, одно другому не противоречит. Ведь тюрки могли называть татами сначала ираноговорящих, а потом название могло распространиться и на других чужаков.

Между прочим, русское слово «тать» тоже, может быть, позаимствовано у персов.

Греческое происхождение

Все мы знаем, что у древних греков слово «тартар» означало потусторонний мир, ад. Таким образом «тартарин» был обитателем подземных глубин. Название это возникло еще до нашествия войска Батыя на Европу. Возможно, его завезли сюда путешественники и купцы, но уже тогда слово «татары» ассоциировалось у европейцев с восточными варварами.

После нашествия Бату-хана европейцы стали воспринимать их исключительно как народ, вышедший из ада и несущий ужасы войны и смерть. Людвига IX прозвали святым, потому что он молился сам и призвал свой народ молиться, чтобы избежать нашествия Батыя. Как мы помним, в это время умер хан Удэгей. Монголы повернули назад. Это уверило европейцев в их правоте.

Отныне у народов Европы татары стали обобщением всех варварских народов, живущих на востоке.

Справедливости ради надо сказать, что на некоторых старых картах Европы Татария начиналась сразу за российской границей. Империя монголов распалась в XV веке, но европейские историки вплоть до XVIII века продолжали назвать татарами все восточные народы от Волги до Китая.

Между прочим, Татарский пролив, отделяющий остров Сахалин от материка называется так, потому что на его берегах тоже жили «татары» — орочи и удэгейцы. Во всяком случае, так считал Жан Франсуа Лаперуз, который и дал название проливу.

Китайское происхождение

Некоторые ученые считают, что этноним «татары» имеет китайское происхождение. Еще в V веке на северо-востоке Монголии и Манчжурии жило племя, которое китайцы называли «та-та», «да-да» или «татан». А на некоторых диалектах китайского название звучало именно как «татар» или «тартар» из-за носового дифтонга.

Племя было воинственным и постоянно тревожило соседей. Возможно, позже название тартар распространилось и на другие народы, недружелюбные к китайцам.

Скорее всего, именно из Китая название «татары» проникло в арабские и персидские литературные источники.

Согласно преданиям, само воинственное племя было уничтожено Чингисханом. Вот что писал об этом монголовед Евгений Кычанов: «Так погибло племя татар, еще до возвышения монголов давшее свое имя в качестве нарицательного всем татаро-монгольским племенам. И когда в далеких аулах и селениях на Западе через двадцать-тридцать лет после той резни раздавались тревожные крики: «Татары!», мало было среди надвигавшихся завоевателей настоящих татар, осталось лишь грозное имя их, а сами они давно лежали в земле родного улуса» («Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир»).

Сам же Чингисхан категорически запрещал называть монголов татарами.

Кстати, есть версия, что название племени могло произойти и от тунгусского слова «та-та» — тянуть тетиву.

Тохарское происхождение

Возникновение названия могло быть связано и с народом тохары (тагары, тугары), которые жили в Средней Азии, начиная с III века до н.э.

Тохары разгромили великую Бактрию, бывшую когда-то великим государством и основали Тохаристан, который располагался на юге современных Узбекистана и Таджикистана и на севере Афганистана. С I по IV века н.э. Тохаристан входил в состав Кушанского царства, а позже распался на отдельные владения.

В начале VII века Тохаристан состоял из 27 княжеств, которые подчинялись тюркам. Скорее всего, местное население смешивалось с ними.

Все тот же Махмуд Кашгари называл огромный регион между Северным Китаем и Восточным Туркестаном Татарской степью.

Для монголов тохары были чужаками, «татарами». Возможно, через какое-то время значение слов «тохары» и «татары» слилось, и так стали называть большую группу народов. Покоренные монголами народы приняли имя родственных им чужаков-тохар.

Так этноним татары мог перейти и на волжских булгар.

источник

XIX век был очень богат на всякого рода куртизанок, экзотических танцовщиц, авантюристок. Все эти ипостаси отразились в одном лице — Лоле Монтес. Эта женщина обладала буйным темпераментом, крутым нравом. Из-за нее был закрыт университет,и даже король отрекся от престола.

Портрет Лолы Монтес. Худ. Josef Heigel. | Фото: zlatolinsky.ru.

Жизнь Элизабет Розанны Джилберт можно сравнить с приключенческим романом. Девочка родилась в 1821 году в Ирландии в семье военного и домохозяйки. В двухлетнем возрасте ее родители переехали в Индию. Через три года мать отправила ребенка подальше от себя, в Англию. В 16 годам девушка вышла замуж за офицера и сбежала с ним в Калькутту.

Лола Монтес — ирландка, выдававшая себя за испанку. | Фото: maxpark.com.

Индия манила девушку своей экзотичностью. Там она обучалась традиционным танцам. Спустя некоторое время Элизабет попала в испанскую Севилью, где продолжила занятия танцами. Наставницей отчаянной девушки была старая цыганка Долорес. После ее смерти Элизабет Джилберт взяла себе звучный псевдоним Лола Монтес и отправилась покорять Лондон.

Лола Монтес — авантюристка XIX века. | Фото: puzzleit.ru.

В 1843 году восторженная публика британской столице восторженно рукоплескала Лоле Монтес. Ее зажигательные испанские танцы было чем-то новым для лондонской публики. Во время танцев Лола приподнимала край юбки или же намеренно обнажала плечо. Сама же танцовщица выдавала себя за испанку, носила соответствующую одежду. Но нашлись испанцы, которые тут же разоблачили красавицу, говорившую с сильным акцентом. Да и танцы ее были не совсем испанскими.

Реклама

Карьера Лолы Монтес несколько раз была на грани краха, но за нее всегда вступались влиятельные мужчины, очарованные красавицей. Бальзак, Дюма, Дюжарье – это далеко не полный список выдающихся личностей, которые являлись поклонниками Лолы.

В середине XIX века Лола Монтес блистала на театральных подмостках Лондона, Парижа, Берлина. | Фото: travsd.wordpress.com.

Путешествуя по европейским странам, Лола Монтес добралась и до Баварии. Когда она переехала в Мюнхен, то добилась аудиенции Людвига I Баварского. Шестидесятилетний король тотчас влюбился в темпераментную танцовщицу и сделал ее своей фавориткой. Лола переселилась в дом в центре Мюнхена, монарх заваливал ее драгоценностями, слал письма с пылкими признаниями в любви. Ослепленный любовью к Лоле, Людвиг I даровал ей поместье и титул графини Ландсфельд. Но фаворитка продолжала вести себя вызывающе, ходила в мужском наряде с хлыстом в сапоге, что возмущало консервативную общественность Мюнхена.

Портрет Людвига І Баварского. | Фото: bellezza-storia.livejournal.com.

Министры поставили королю ультиматум: или он высылает Лолу из страны, или они всем составом уходят в отставку. И снова король сделал выбор в пользу роковой красотки. Студенты попытались устроить демонстрацию против Лолы. В ответ на это женщина полураздетая вышла с бокалом в руках и провозгласила тост за своих подданных. В окна ее дома полетели камни. В ответ на это король закрыл университет до следующего семестра. В феврале 1848 годы протесты против возмутительницы спокойствия вспыхнули с такой силой, что Лоле пришлось в спешке бежать из страны, а Людвиг I отрекся от престола.

После Мюнхена Лола оказывается в Женеве, Париже, Лондон. Когда средств к существованию не оставалось, танцовщица требовала их у Людвига I, который все еще слал ей признания в любви. В 1849 году Лола публикует мемуары и снова выходит замуж по расчету. Неожиданно ее арестовывают за двоемужество, т. к. первый брак официально так и не был расторгнут.

Лола Монтес в зрелые годы. | Фото: travsd.wordpress.com.

Лола освобождается под залог, но удача отворачивается от нее. Выступления уже не вызывают такого интереса, как раньше, и танцовщица переезжает в Америку. Там она снова выходит замуж и снова переезжает, на этот раз, в Австралию. Там ее выступления проходят на самодельных подмостках перед старателями. Причем у сцены дежурит ее импессарио с заряженным пистолетом в руках. После отработки «обязательной программы», Лола возвращается в Европу, а затем в Америку. Стоит отметить, что к тому моменту у женщины пыла поубавилось. В 1858 году она становится порядочной христианкой, принимает участие в публичных чтениях и усердно помогает «падшим» женщинам. В 1860 году в свои неполные сорок лет Лола умирает от запущенного сифилиса.

Источник:

Нашему народу свойственно использовать разные народные приметы для того чтобы уберечь себя от сглаза, дурных мыслей, неприятностей. Одной из таких примет является троекратный стук по дереву.

Три раза по дереву

Корни этой приметы уходят в дохристианскую эпоху, когда для того чтобы не навлечь на себя беду чрезмерным хвастовством, необходимо было дотронуться до дерева. В дохристианское время считалось, что в дереве живут духи, которые способны защитить человека. Стук по дереву использовался для того, чтобы приглушить свой голос, если человек вдруг перехвастался.

Современная традиция стучать три раза по дереву, уже относится к христианскому времени (дерево ассоциировалось с крестом Иисуса Христа). При этом стучать лучше всего именно по дубу, так как это дерево считается божественным. Сейчас мы используем этот ритуал, чтобы уберечь себя от сглаза, неприятностей, помня о том, что стучать по деревянному столу и осине нельзя.

Кто сидит на левом плече?

Другая не менее интересная примета, сохранившаяся до наших дней — плевок через левое плечо. Согласно с народными убеждениями у каждого из нас с правой стороны сопровождает ангел — хранитель, а с левой – черт, который постоянно искушает, толкает на грех. Слюна является биологической жидкостью, часто применимой в магии, именно поэтому с помощью такого ритуала человек избавлялся от дурных мыслей, усиливал добрые последствия предстоящих событий.

Чтобы намеренное дело сбылось обязательно стоит трижды плюнуть через левое плечо. Левая сторона также ассоциируется с неправдой, поэтому сплевывая на левое плечо, мы очищаем себя от присутствия злых сил, плюем в нечистого.

источник