Архив за месяц: Июль 2015

Влияние ассасинов на историю огромно.

Великолепные воины, они были «средневековым спецназом», довели до совершенства методы вербовки и разведки, по их примеру строились тайные ордена Европы.

Средневековая утопия

Аламутское государство, в котором зародился орден ассасинов, представляло собой своего рода утопию средневекового мира. Его основатель, полководец и проповедник ибн Саббах смог уже в XI веке свести на нет разницу между богатыми и бедными. Ведя сам аскетический образ жизни, он наложил строжайший запрет на все проявления роскоши: пиры, охоты, наряды. Любое непослушание каралось смертью, что не обошло даже его собственного сына, на которого пало подозрение на несоблюдение законов.

Все государство низаритов, которое простиралось на территории Персии, Сирии, Ирана и Ирака, беспрекословно подчинялось одному человеку, который по совместительству был еще и духовным вождем. Согласно его доктрине, познание бога разумом и мышлением невозможно. Познания можно достичь только личным поучением истинного имама, который был якобы известен лишь Саббаху. Те, кто его не признавали, согласно учению, попадали в ад. Никакие другие мусульмане за исключением исмаилитов не имели права на спасение, поскольку познавали религию разумом.

Несмотря на свою простоту, программа ибн Саббаха идеально прижилась в арабском обществе XI века. Она не подразумевала религиозных диспутов и требовала только одного – безграничного послушания имаму, за что глубоко верующим обещали райские кущи. Понять идеологию ибн Саббаха мог даже неграмотный крестьянин. Она освобождала от необходимости думать и принимать решения. Она утверждала, что вождь знает окончательную и абсолютную истину. Она оказалась настолько удачной, что небольшое государство, построенное на ее постулатах, продержалось до середины XIII века, пав лишь под копытами монгольской конницы.

Пионеры в вербовке

По сути, ассасины были «средневековым спецназом», который занимался сбором информации, а также расправлялся с невыгодными правителю государства низаритов – ибн Саббаху политическими деятелями. На религиозных ценностях, где имам – вождь исмаилитов, обожествлялся, а его слова принимались за проявление божественного разума, Саббаху удалось создать орден своих фанатичных последователей, готовых по первому приказу исполнить любое поручение господина, вплоть до счетов с жизнью. Это была армия низаритов, которая, несмотря на свою малочисленность, держала соседние страны в постоянном страхе.

Именно ассасины одними из первых освоили и ввели понятие вербовки – им удавалось заполучить агентов в высших эшелонах власти соседних государств. Вступающему в разведывательные структуры внушалось, что на него возложена великая миссия, пред которой меркнут все мирские соблазны и страхи. Естественно, для того, кто становился ассасином, путь назад был заказан.

Одурманенные раем

Историки отмечают, что ибн Саббах был настоящим мастером мистификаций, с помощью которых он демонстрировал свою полубожественную сущность. С помощью некоторых трюков ему удавалось добиваться полной преданности подчиненных ему ассасинов. Согласно рассказам Марко Поло, претендента в орден одурманивали (очевидно, опиумным маком), и тайком переносили в смоделированный «райский сад», где его ожидали «девственницы-гурии», обилие вина и угощения (после долгого изнурительного голодания). Гурии убеждали будущего хашашшина смертника, в том, что он попал в рай, и сможет сюда вернуться, лишь если падет в бою с неверными.

После его вновь одурманивали и возвращали в реальный мир, который для побывавшего в раю терял всякую ценность. Все дальнейшие стремления и мечты ассасина были подчинены единственному желанию вновь оказаться в объятиях райских дев. Стоит обратить внимание, что речь идет об XI веке, когда за любое прелюбодеяние могли казнить, а для тех многих малоимущих людей, кто был не в состоянии заплатить калым за невесту, женщины были недосягаемой роскошью.

На случай если райские кущи не одурманивали претендента в орден, у ибн Саббаха были и другие козыри в рукаве. Так, источники упоминают о его фокусе с говорящей отрубленной головой – в одном из залов Аламутской крепости было установлено медное блюдо с вырезанной по центру окружностью. По приказу Саббаза, ассасин прятался в яме, просовывал голову через отверстие, и демонстрировал якобы отсеченную голову. Затем в зал приглашали молодых адептов, при виде которых «мертвая голова» резко «оживала» и начинала говорить. Будущим ассасинам дозволялось задавать вопросы относительно их спасения и рая, на что голова давала вполне оптимистические прогнозы. Для придания фокусу большей достоверности, после обряда, «актера» убивали, отсекали и голову и на следующий день демонстрировали ее у ворот крепости.

О мистической власти Хасана ибн Саббаха упоминали в своих воспоминаниях и европейцы. Так, один из европейских послов после посещения Аламута писал: «Желая продемонстрировать фанатичную преданность своих солдат, Хасан сделал едва заметный взмах рукой и несколько стражников, стоявших на крепостных стенах, по его приказу незамедлительно сбросились в глубокое ущелье…».

Узкоспециализированный спецназ

Несмотря на свою малочисленность, ассасины уменьшали свои потери за счет четкого разделения обязанностей и ареала действий. Каждого смертника готовили для работы в каком-то одном регионе. Он должен был в идеале владеть языком и знанием культуры того государства, в котором его могли задействовать. Помимо этого, солдат владел всеми доступными видами оружия, обладал необычайной выносливостью, а также пользовался правом вседозволенности во имя достижения священной цели. Истории известен уникальный пример, когда для убийства одного из европейских князей, слывшего ярым католиком, Хасан приказал нескольким ассасинам обратиться в христианство. Они прошли обряд крещения и, спустя некоторое время, прослыли ярыми католиками, ревностно соблюдавшими все посты. Они проводили долгие часы в молитвах, отпускали пожертвования, принимали страждущих. В конце концов, даже стража храма стала относиться к ним как к смиренным послушникам. Чем они и воспользовались – во время одного из богослужений, одному из них удалось приблизиться к своей жертве и убить ее ударом кинжала.

Отцы конспирологии

Орден ассасинов, который был знаком крестоносцам не понаслышке, со своей строгой иерархией, намеренно окутанный тайной, стал моделью для многочисленных тайных орденов на Западе. После долгих испытаний, которые должен был пройти кандидат в адепты – терпеливое ожидание, голод, «промывку мозгов», он получал статус «фидаина» – рядового исполнителя смертных приговоров. Если судьба была к нему благосклонна, и он не погибал в течение нескольких лет, его повышали до старшего рядового – «рафика». Далее шли «да-и», через которых «Старец Горы» (сам ибн Саббах) передавал солдатам свою волю. Самой высшей ступенью карьерной лестницы ассасина был статус «дай аль-кирбаль», которые подчинялись самому таинственному владыке (или великому магистру у крестоносцев) — Старцу Горы, шейху Хасану ибн Саббаху.

Впоследствии, европейские ордены подражая ассасинам, переняли у них не только жесткую дисциплину и принципы повышения, но и некоторые эмблемы и символы.

источник

Искусственный интеллект «думает» не совсем так, как мы, люди, но это не мешает ему создавать сумасбродные психоделические визуальные изображения. Недавно в компании Google провели тестирование искусственных нейронных сетей, предназначенных для распознавания и описания изображения. Для того чтобы понять, как созданная ими система «думает», команда разработчиков «попросила» её создать образы, основанные на определенных запросах. Результаты, демонстрирующие, как сеть искусственного интеллекта (ИИ) интерпретирует окружающий мир, получились странными и часто просто завораживающими.

В новом докладе под названием «Инсептионизм: углубление в нейронные сети» исследовательская группа Google подробнейшим образом анализирует работу искусственных нейронных сетей, особенно в качестве программного обеспечения, предназначенного для распознавания изображений.

Команда исследователей попробовала «научить» сеть, показывая ей примеры изображений, которые она должна была запомнить. Например, чтобы научить ИИ, что означает слово «горы», они показывали ей различные фото гор.

Тем не менее, они получили довольно странные результаты, когда попросили сеть создать собственное изображение на основе того, что она «выучила». В одном случае, когда ей велели нарисовать гантели, сеть создала картинку, где объединила металл и человеческие руки, вероятно, из-за того, что каждый образ с гантелями, который был ей показан, включал в себя руки, держащие гантели.

В некоторых иных тестах команда исследователей попросила нейронные сети найти на изображениях конкретные вещи, которых на самом деле там не было. Идея заключалась в том, чтобы заставить искусственный интеллект модифицировать начальное изображение для получения желаемого объекта.

Во ходе других испытаний сотрудники Google сказали сети ИИ производить случайные изображения без подсказок, основываясь лишь на случайных нейронных воспоминаниях, присутствующих в статической памяти.

Исследователи Google говорят о таких случайно генерируемых изображениях, как о «снах» искусственной нейронной сети.

Оказывается, ИИ может спать и видеть удивительных овец вместе с деформированными птицами и множеством глаз…

…И может также видеть много других сумасшедших визуальных изображений. Наверно так выглядит «Властелин Колец», если смотреть его под ЛСД.

Если считать картины искусственного интеллекта отчасти примером модернистского искусства, то вероятно, весьма приемлемо, что ИИ использовал несколько приемов Эдварда Мунка, с помощью которых тот создавал «Крик». Но при чем здесь настойчивое использование глаз? И неужели это… собака с левой стороны картины?

Другие изображения оказались необыкновенно красивыми и сложными одновременно. Команда Google планирует продолжить свое наблюдение за тем, какие образы формируются на глубоких нейронных уровнях, поскольку она решила продолжить обучение искусственного интеллекта, чтобы тот смог лучше распознавать необходимые изображения.источник

Некоторые представители криминального мира в нашей стране являются не только преступниками, но еще и настоящими изобретателями.

Доказательством тому является самодельное оружие, в том числе и огнестрельное, которое постоянно изымают у данной категории граждан. С самодельным оружием преступного мира вас познакомит этот пост.

Кастет «Че Гевара», которым можно легко проломить голову

Стилет

Самодельный автомат «Борз», пользовавшийся популярностью у «Чехов»

Самострел под мелкокалиберные патроны

Универсальный самострел, подходящий под различные патроны

Сигнальная ракетница, которая теперь стреляет дробью 12-го калибра

Мебельный степлер, стреляющий мелкокалиберными патронами

Ручной гранатомет, стреляет 40-миллиметровыми гранатами ВОГ-25

Очень простейшее устройство, представляющее собой две трубки разного диаметра. Вваренный в одну трубку гвоздь играет роль бойка и бьет по патрону при резком сжатии труб

После изъятия уникальное огнестрельное оружие и переделанные пистолеты идут на утилизацию, а владельца ждет уголовное дело

Самострел, стреляющий патронами 20 калибра

Еще один самострел, изрядно поржавевший от времени

Самострелы, стреляющие патронами мелкокалиберной винтовки

Кастеты, заточка, складывающиеся дубинки

Заточка из ложки

источник

Говорят, нервные клетки не восстанавливаются, но зато мы знаем, как восстановить душевное равновесие после рабочей недели — немного переживаний о том, что происходит не с вами. Слава мирозданию.

Мистериум. Начало

Детектива Карла Мерка переводят в отдел, который занимается только безнадежными делами. Вместе со своим напарником он берется за расследование исчезновения Мереты Люнггор. Она пропала пять лет назад и, по основной версии следствия, покончила жизнь самоубийством, выбросившись в море. В ходе расследования Карл нападает на след маньяка, который все время опережает детективов.

Лучшее предложение

Пожилой аукционист, собирающийся на пенсию, всю свою жизнь аккуратно прокручивал аферы и собрал у себя великолепную секретную коллекцию произведений искусства. Напоследок он берется за распродажу имущества старинного дома, наследница которого ведет затворнический образ жизни и не показывается ему. И он бы уже три раза отказался от этой работы, вот только в подвале особняка ему попадается фрагмент загадочного механизма, а потом еще, еще и еще…

Черная бабочка

Одинокий писатель, находящийся в глубоком творческом кризисе и легком запое, живет в двух часах от цивилизации и нечасто выбирается в город. Однажды, когда он обедает в кафе, незнакомец помогает ему избежать конфликта с взбешенным водителем грузовика. В благодарность писатель приглашает мужчину пожить у него несколько дней и даже не предполагает, куда свернет эта история о доброте и взаимовыручке. В финале не спешите подбирать челюсть с пола, прямо перед титрами она упадет туда еще раз.

Немыслимое

Военнослужащий США принял ислам, заложил три взрывных ядерных устройства в крупнейших городах Америки и прислал в ЦРУ видео, в котором рассказал о своем замысле. Уже на следующий день он был доставлен в управление, но как заставить его выдать места закладки до подрыва? Что делать, если террорист готов ко всему, что с ним могут сделать по закону? ЦРУ вызывает на помощь господина Эйча — человека, который не стесняется никаких методов в ходе проведения допросов…

Лица в толпе

У Анны особая форма амнезии — она забывает лица людей, как только перестает их видеть. Страшная болезнь, изменившая её жизнь, пришла к ней после того, как она увидела убийство: заметив свидетеля, преступник стал её преследовать, а Анна, спасаясь от нападения, упала с моста.

Побочный эффект

Мужа Эмили посадили в тюрьму, а у нее начались психологические проблемы, которые не прошли и с окончанием срока супруга — даже до суицида дело дошло. Новый психотерапевт, нечаянно встреченный ей в скорой, берется за лечение Эмили и по совету её прошлого врача назначает пациентке новый препарат, побочные эффекты которого малоизучены. По действием лекарства Эмили теряет над собой контроль и совершает непоправимое.

Иностранный корреспондент

Классика от Альфреда Хичкока, получившая шесть номинаций на «Оскар». Накануне Второй мировой войны американский корреспондент Джон Джонс командируется в Европу, чтобы узнать подробности о голландско-бельгийском договоре, имеющем большое политическое значение. Там он становится свидетелем похищения голландского дипломата Ван Меера, знающего тайный пункт договора.

Омерзительная восьмерка

История о легендарном охотнике за головами Джоне Руте разворачивается в США после Гражданской войны. Рут конвоирует заключенную и, вместе с несколькими прибившимися к ним путниками, вынужден пережидать снежную бурю. Неплохим укрытием показалась лавка, в которой уже засела разношерстная компания: генерал конфедератов, палач, ковбой… Но те ли они, за кого себя выдают?

Источник

История нашей планеты полна поразительных загадок и головоломок. И целой жизни не хватит, чтобы их разгадать. Предлагаем вам взглянуть на 10 исторических находок, не поддающихся рациональному объяснению.

Ступа Мьянмы

Эта ступа (культовое буддийское архитектурное сооружение) высотой около 7 метров стоит на огромном округлом камне, который расположился на вершине горы. Тайна камня в том, что он помещен на склон без видимых креплений и очень плохо прилегает к основанию. Это легко проверяется на практике: камень качается от одного прикосновения. Говорят, что под его основанием можно провести веревку. Возникает только один вопрос: как он там держится?

Коллекция Джульсруда, Мексика

Эту коллекцию Вольдемар Джульсруд начал собирать еще в 1944 году, проводя тщательные раскопки. На данный момент в его коллекции 37 тысяч артефактов! Это поразительно, но в ней нет ни одного повторяющегося экземпляра, а 2500 из них — это статуэтки динозавров. Разнообразие их типов вызывает истинное изумление: здесь есть и известные нам виды, и такие, которые современные ученые идентифицировать не могут, например крылатые динозавры-драконы. Абсолютно неизвестно, кто мог сделать все эти фигурки, и понятно, что мы знаем крайне мало о тех животных, которые населяли нашу планету.

Абидосские иероглифы, Египет

На одной из балок храма ученые еще в XIX веке обнаружили странные надписи, расшифровать которые им тогда не удалось. А с наступлением нового века египтологи уже по-другому взглянули на них. Оказалось, что там были выбиты изображения современной боевой техники: вертолетов, самолетов и танков. Как такое может быть, до сих пор остается загадкой. Некоторые египтологи считают, что эти непонятные иероглифы были созданы случайно, путем наложения одних символов на другие.

Долина Кувшинов, Лаос

На высоте около 1000 метров над уровнем моря по вершинам холмов разбросаны огромные кувшины, самый крупный из них весит 6 тонн. Сделаны они из камня таких пород, которые не встречаются в этой местности. О кувшинах мало что известно. Никто не знает, откуда и как они сюда попали. Некоторые ученые считают, что в них хранили рис или вино те, кто жил здесь в древности. Все версии достаточно сомнительны. Несомненно одно: возраст гигантских камней — не менее 2500-3000 лет.

Черные камни Ики, Перу

Первые упоминания о находках черных камней с изображениями странных животных относятся к XVI веку. Коллекцию собирал доктор Хавьер Кабрера в течение 40 лет. Это своего рода «библиотека» из огромного количества камней с изображениями на них бытовых тем, звезд, инструментов для изучения космоса, летательных аппаратов, хирургических операций, карт Земли и других планет, календаря. На одном из камней — человек, едет верхом на трицератопсе, причем на спине ящера изображена попона, а наездник держит в руках курительную трубку.

Естественно, что такие изображения противоречат не только современным представлениям об истории человечества, но и здравому смыслу. Неужели люди и динозавры жили в одно время и так тесно контактировали?

Космонавты в скафандрах

Большое количество рисунков и статуэток разного возраста, найденных по всему миру, трактуют как изображения космонавтов, одетых в скафандры или герметичные шлемы. Можно, конечно, списать все на фантазию художника. Однако сходство иногда бывает весьма удивительным.

Египетские иероглифы в Австралии

Эти загадочные иероглифы на протяжении почти 100 лет были частью местного фольклора, родившегося из рассказов очевидцев, случайно их находивших. В самом факте их существования не было бы ничего удивительного, но оказалось, что это именно древнеегипетские иероглифы! Как они здесь оказались и кто их высекал — исследователи не знают до сих пор.

Рисунки на полях

Ученые считают, что рисунки— дело рук людей. И действительно часть из них создали шутники. Но сложность, строгая математическая выдержанность целого ряда из них и краткое время создания указывают на то, что люди подобное и с такой скоростью создать не могли.

По некоторым данным, рисунки начали появляться на полях вовсе не в последнее время, а как минимум сотни лет назад. Например, в некоторых районах Китая крестьяне выкладывают на земле камни в виде аналогичных рисунков уже так долго, что никто не знает, откуда пошла эта традиция. А в Англии такие изображения есть и на древних мегалитах. И такие факты тоже нужно учитывать, чтобы как можно полно восстановить картину прошлого.

Белая пирамида, Китай

Первым Белую пирамиду обнаружил в конце Второй мировой войны американский пилот Джеймс Гаусман. И она была просто огромной. Высота ее примерно 300 метров — это почти в 2 раза выше пирамиды Хеопса. Гаусман тщательно исследовал пирамиду. Ювелирно обработанные гигантские плиты тщательно уложены и подогнаны друг к другу. Неизвестно, какими орудиями пользовались древние китайцы, как им удавалось передвигать плиты, а затем поднимать их на небывалую высоту. Ученые даже не знают, кто же был истинным строителем великой Белой пирамиды.

Древняя карта, Китай

Эту карту купил китайский коллекционер Лю Ган в 2001 году в антикварном магазине в Шанхае за 500 долларов. Она датируется 1763 годом, но имеет надпись: «Карту сию нарисовал Мо Йи Тонг, подданный династии Цин, в правление императора Гун Ли в 1763 году по оригиналу карты 1418 года». Это на 74 года раньше прибытия Колумба в Новый Свет, однако на китайской карте уже изображены обе Америки. Причем оба побережья — и западное, и восточное.

источник

Существенное недоверие отечественных компаний к инновационным разработкам — особенно своих соотечественников — подрывает развитие законодательства, связанного с интеллектуальной собственностью.

Вместо того, чтобы внедрять ту или иную перспективную технологию в России, открытия «уплывают» на Запад и находят там себе успешное применение. В чем же причина «утечки»?

Сомнений в том, что российских ученых по праву считают одними из самых перспективных в мире, нет. Неспроста же на протяжении уже довольно длительного времени существует практика «переманивания» российских умов в западные страны, где им предлагают все самые лучшие условия для жизни, работы и существования с баснословным заработком. И многие действительно «продаются» Западу, забыв о том, в какой стране они учились, жили и должны были принести пользу обществу. Материальная сторона вопроса зачастую играет одну из главных ролей в принятии того или иного решения, и данный пример с «утечкой» отечественных кадров не является исключением.

Кроме того, что иностранные компании могут порой предложить ученым больше, чем отечественные, проблема заключается и в скептицизме, с которым подходят российские компании к той или иной инновационной разработке. Да, Запад в этом плане, можно сказать, идет на шаг впереди России. К сожалению, отечественный скептицизм зачастую оказывается неоправданным, и то, от чего отказались изначально в России, решив, что никакой пользы разработка не принесет, возвращается бумерангом обратно на отечественные рынки, но уже с иностранными «бирочками». Примером тому может послужить создание российскими учеными геминальных бисгидропероксидов (подробнее с данной разработкой можно ознакомиться здесь), которые могли бы найти свое место в отечественной промышленности. Однако после получения необходимых патентов на синтез веществ и их применение в некоторых областях и отказа отечественных компаний во внедрении изобретения в отечественное производство ученые предприняли попытку поработать с нидерландской корпорацией Akzo Nobel, специализирующейся на производстве широкого спектра химической продукции. Голландцы также отказали ученым, но спустя несколько лет на российский рынок вышел ряд инициаторов радикальной полимеризации, в которых ключевыми компонентами являлись как раз геминальные бисгидропероксиды (те самые, которые когда-то предлагали российские ученые). И это несмотря на ещё действующие патенты!

Никто не исключает, конечно, предположения о том, что в тех западных компаниях подобные разработки уже велись до того, как наши соотечественники осуществили свои разработки, однако вероятность того, что именно российские открытия послужили этому успеху, остается. На момент выхода на российский рынок товара, основанного на их изобретении, ученые решили не предпринимать никаких мер, так как судебные разбирательства отняли бы много средств и сил, да и никакой гарантии на то, что дело выиграла бы Россия, не было.

На сегодняшний день довольно сложно сказать, внесли ли российские ученые тогда свою лепту в разработки иностранных компаний или же нет. Но факт в том, что за всю историю существования российско-западных отношений подобных случаев было достаточно. Например, в апреле 2015 года компания АвтоВАЗ заявила о том, что в Mitsubishi скопировали дизайн их автомобиля LADA XRAY. В обществе данное заявление не воспринимали всерьез до того момента, как вазовский дизайнер (опытный европейский менеджер) заявил, что патент на внешний вид автомобиля как промышленного образца находился в открытой базе Роспатента с 2012 года.

Но, несмотря на то что АвтоВАЗ подстраховался еще в 2012 году, пока отечественная компания думала, Mitsubishi уже вывела свой автомобиль на российский рынок.

Если копнуть в историю России, то вспоминается одно из громких открытий – изобретение радио Поповым. Но в то же самое время в США радио открывает Маркони и первым патентует свое изобретение. Снова нерасторопность отечественных ученых или же проблема заключается в чем-то ином?

И снова в центре внимания находится патент и патентное право, которое и послужило возникновению подобных неоднозначных ситуаций. Так, приведенный последний пример является недоработкой патентного права, которое предусматривает возможность создания полезных моделей и промышленных образцов независимо друг от друга разными лицами на территории разных государств. Да, право авторства на территории России урегулировано, и именоваться авторами изобретения, полезной модели или промышленного образца нескольким лицам на территории страны запрещено. Но как же быть с уровнем международным? Получается, что на мировой «доске почета» окажется тот, кто отличится скоростью и ловкостью…

Кроме того, следует отметить еще одно несовершенство патентного права. Опять же наглядным примером послужит изобретение российских ученых, о которых шла речь выше (о геминальных бисгидропероксидах). Тогда судебное дело было почти невозможно выиграть у иностранной компании по той простой причине, что, несмотря на действующий патент, компания могла с легкостью изменить запатентованное соединение или состав композиции, что и послужило бы причиной провала в суде. То есть, на сегодняшний день патентное право не предусматривает и такой ситуации.

Помимо этого, существует проблема с самим процессом патентования, который, возможно, и не позволяет российским ученым опередить своих западных «коллег» и запатентовать первыми то или иное открытие. Данный процесс представляет собой длительную процедуру. Более того: чтобы защитить свое изобретение от копирования, его придется либо заново патентовать в каждой конкретной стране, то есть идти по пути национального патентования, либо прибегать к собственно международным патентным системам. Их три: патентование в странах Евразийской патентной организации (ЕАПО), то есть в странах СНГ; патент в Европейской патентной организации, который работает в 37 государствах Европы; патент по Договору о Патентной Кооперации (PCT), подписанный 145 странами.

Однако и тут изобретателя из России ждет ловушка в виде статьи 1395 Гражданского кодекса РФ, которая ограничивает возможность подачи заявления на получение национального или международного патента. Процесс можно запустить через полгода после даты подачи заявки в патентные органы РФ. Это время нужно, чтобы выяснить, не содержатся ли в заявке сведения, составляющие государственную тайну. Это правильно, конечно, но в то же время эти 6 месяцев могут стать ключевыми.

Если учитывать именно этот фактор, то вполне вероятно, что «утечка» российских открытий происходит не по вине отечественных ученых. Если рассуждать логически, то или иное открытие рано или поздно кто-то точно сделает, и удивления вызвать ситуация с одинаковыми изобретениями не должна, просто каждая страна хочет идти в ногу со временем, что, несомненно, требует чего-то нового.

Но здесь же имеет место и тот факт, что зачастую отечественные ученые самостоятельно обращаются к западным компаниям, предлагая им то, что отвергли на Родине. А это повышает долю сомнений в том, что то или иное открытие или изобретение было сделано иностранными учеными самостоятельно.

Итак, стоит выделить несколько основных проблем «утечки» российских открытий:

1. Скептический настрой отечественных компаний ко всему новому, что провоцирует уход изобретателей в западные компании;

2. Несовершенство патентной системы.

Несомненно, по отдельности невозможно рассматривать данные проблемы, лишь вкупе. Однако решать их все же следует постепенно и поэтапно. Так, для начала следует разобраться все же в патентной системе, которая тормозит развитие российской науки и страны в целом. Упростить процесс получения патентов. Со стороны правительства необходимо проявить заинтересованность в решении данной проблемы, иначе «утечка» так и будет продолжаться — не только уже имеющихся открытий, но и возможных в перспективе (ученые, что будут покидать Россию). Ведь на сегодняшний день немало российских умов покинули Родину, предпочтя ей иностранные компании…

После того, как данная система будет модифицирована, необходимо сделать упор на самих ученых, мотивировать их на совершение открытий, на изобретение чего-либо на территории России. Конечно же, ни о какой мотивации не может идти и речи в условиях столь некомфортных в плане того, что дальнейшая судьба открытия остается неизвестной, ведь российские компании далеко не всегда готовы взяться за нечто совершенно новое. В этом случае следует также поработать и с компаниями (в том числе и с государственными корпорациями), которые по разным причинам не готовы на такие шаги.

Будущее России за нами, стоит лишь дать твердую почву для свершения открытий.

источник

18-летний якут Володя из дальнего оленьего стойбища, был промысловик-соболятник.

Надо было так случиться, что пришел в Якутск за солью и патронами, случайно увидел в столовой по телевизору груды трупов Российских солдат на улицах Грозного, дымящиеся танки и какие-то слова о «снайперах Дудаева». Врезалось Володе это в голову, да так сильно, что вернулся охотник на стойбище, забрал свои заработанные деньги, продал и намытое золотишко. Взял дедовскую винтовку и все патроны, засунул за пазуху иконку Николая-угодника и поехал воевать.

О том, как ехал, лучше не вспоминать, о том, как сидел в КПЗ, как много раз отбирали винтовку. Но, всё-таки через месяц якут Володя прибыл в Грозный.

Слышал Володя только об одном исправно воюющем генерале, его и стал искать в февральской распутице. Наконец, якуту повезло, и он добрался до штаба генерала Рохлина.

Единственным документом помимо паспорта была у него рукописная справка военкома о том, что Владимир Колотов, охотник-промысловик по профессии, направляется на войну, с подписью военкома. Бумажка, которая поистрепалась в дороге, уже не раз спасала ему жизнь.

Рохлин, удивленный тем, что кто-то прибыл на войну по собственному желанию, велел пропустить якута к себе.

– Извини, пожалуйста, вы и есть тот генерал Рохля? – уважительно спросил Володя.

– Да, я Рохлин, – ответил уставший генерал, пытливо всматривавшийся в человека маленького роста, одетого в протертый ватник, с рюкзаком и винтовкой за спиной.

– Мне сказали, что вы прибыли на войну самостоятельно. С какой целью, Колотов?

– Видел я по телевизору, как террористы наших из снайперских валят. Не могу терпеть это, товарищ генерал. Стыдно, однако. Вот и приехал, чтобы их валить. Денег не надо, ничего не надо. Я, товарищ генерал Рохля, буду сам по ночам на охоту уходить. Пусть мне место покажут, куда патроны и еду будут класть, а остальное я сам делать буду. Устану – через недельку приду, отосплюсь в тепле денёк и снова пойду. Рации и всего такого не надо… тяжело это.

Удивленный Рохлин закивал головой.

– Возьми, Володя, хоть новую СВДэшку. Дайте ему винтовку!

– Не надо, товарищ генерал, я со своей косой в поле выхожу. Только патронов дайте, у меня сейчас всего-то 30 осталось…

Так Володя начал свою войну, снайперскую.

Он отоспался сутки в штабных кунгах, несмотря на минные обстрелы и жуткую пальбу артиллерии. Взял патроны, еду, воду и ушел на первую «охоту». В штабе о нем забыли. Только разведка каждые три дня исправно приносила патроны, еду и, главное, воду в условленное место. Каждый раз убеждалась, что посылка исчезла.

Первым о Володе вспомнил на заседании штаба радист-«перехватчик».

– Лев Яковлевич, у противника паника в радиоэфире. Говорят, что у нас появился некий чёрный снайпер, который работает по ночам, смело ходит по их территории и валит безбожно их личный состав. Масхадов даже назначил 30 тысяч долларов за его голову. Почерк у него такой – бьёт этот молодец бандюков аккурат в глаз. Почему только в глаз – пёс его знает…

И тут штабные вспомнили про якута Володю.

– Еду и патроны из тайника берет регулярно, – доложил начальник разведки.

– А так мы с ним ни словом не перекинулись, даже и не видели ни разу. Ну, как он от вас тогда ушёл на ту сторону…

Так, или иначе, в сводке отметили, что наши снайпера их снайперам тоже прикурить дают. Потому что Володина работа давала такие результаты – от 16 до 30 человек укладывал промысловик выстрелом в глаз.

Террористы раскусили, что у федералов появился на площади Минутка промысловик-охотник. А так, как на этой площади и происходили основные события тех страшных дней, то и изловить снайпера вышел целый отряд добровольцев.

Тогда, в феврале 95-го, на Минутке, благодаря хитрому замыслу Рохлина, наши войска уже перемололи почти на три четверти личного состава т.н.»абхазский» батальон Шамиля Басаева. Немалую роль сыграл здесь и карабин якута Володи. Басаев обещал золотую чеченскую звезду тому, кто принесет труп русского снайпера. Но ночи проходили в безуспешных поисках. Пятеро добровольцев ходили по передовой в поисках «лежанок» Володи, ставили растяжки везде, где он мог появиться в прямой видимости своих позиций. Однако, это было такое время, когда группы и с одной и с другой стороны прорывали оборону противника и глубоко вклинивались в её территорию. Иногда так глубоко, что уже не оставалось никаких шансов вырваться к своим. Но Володя спал днем под крышами и в подвалах домов. Трупы террористов – ночную «работу» снайпера – хоронили на следующий день.

Тогда, устав терять еженощно по 20 человек, Басаев вызвал из резервов в горах мастера cвоего дела, учителя из лагеря по подготовке юных стрелков, снайпера-араба Абубакара. Володя и Абубакар не могли не встретиться в ночном бою, таковы уж законы снайперской войны.

И они встретились через две недели. Точнее, Абубакар зацепил Володю из буровской винтовки. Мощная пуля, убивавшая когда-то в Афганистане советских десантников навылет на расстоянии в полтора километра, прошила ватник и слегка зацепила руку, чуть пониже плеча. Володя, ощутив прилив горячей волны сочащейся крови, понял, что наконец-то началась охота и на него.

Здания на противоположной стороне площади, а точнее их развалины, сливались в Володиной оптике в единую линию. «Что же блеснула, оптика?», – думал охотник, а он знал случаи, когда соболь видел сверкнувший на солнце прицел и уходил восвояси. Место, которое он выбрал, располагалось под крышей пятиэтажного жилого дома. Снайперы всегда любят находиться наверху, чтобы все видеть. А лежал он под крышей – под листом старой жести не мочил мокрый снежный дождичек, который то шёл, то переставал.

Абубакар выследил Володю лишь на пятую ночь – выследил по штанам. Дело в том, что у якута штаны были обычные, ватные. Это американский камуфляж, который зачастую носили террористы, пропитывался специальным составом, в нем форма была неотчетливо видима в приборах ночного видения, а отечественная форма светилась ярким салатовым светом. Так Абубакар и «вычислил» якута в мощную ночную оптику своего «Бура», сделанного на заказ английскими оружейниками еще в 70-х.

Одной пули было достаточно, Володя выкатился из-под крыши и больно упал спиной на ступеньки лестницы. «Главное, винтовку не разбил», – подумал снайпер.

– Ну, значит, дуэль, да, господин снайпер! – сказал себе мысленно без эмоций якут.

Володя специально прекратил кромсать террористов. Аккуратный рядок 200-х с его снайперским «автографом» на глазу прекратился. «Пусть поверят, что я убит», – решил Володя.

Сам же только и делал, что высматривал, откуда же до него добрался вражеский снайпер.

Через двое суток, уже днем, он нашел «лежанку» Абубакара. Он так же лежал под крышей, под полусогнутым кровельным листом на другой стороне площади. Володя бы и не заметил его, если бы арабского снайпера не выдала дурная привычка, – он покуривал анашу. Раз в два часа Володя улавливал в оптику легкую синеватую дымку, поднимавшуюся над кровельным листом и сразу уносимую ветром.

«Вот я и нашел тебя! Без наркоты не можешь! Хорошо…», – думал с торжеством якутский охотник, он не знал, что имеет дело с арабским снайпером, прошедшим и Абхазию и Карабах. Но убивать его просто так, прострелив кровельный лист, Володя не хотел. У снайперов так не водилось, а у охотников на пушнину — и подавно.

– Ну ладно, куришь ты лежа, но в туалет придется тебе встать, – хладнокровно решил Володя и стал ждать.

Только через три дня он вычислил, что Абубакар выползает из-под листа в правую сторону, а не в левую, быстро делает дело и возвращается на «лежанку». Чтобы «достать» врага Володе пришлось ночью поменять свою позицию. Он не мог ничего сделать заново, ведь любой новый кровельный лист сразу же выдаст его новое местоположение. Но Володя нашел два поваленных бревна от стропил с куском жести чуть правее, метрах в пятидесяти от своей точки. Место было прекрасное для стрельбы, но уж очень неудобное для «лежанки». Еще два дня Володя высматривал снайпера, но он не показывался. Володя уже решил, что противник ушел насовсем, когда на следующее утро вдруг увидел, что он «открылся». Три секунды на прицеливание с легким выдохом, и пуля пошла в цель. Абубакар был сражен наповал в правый глаз. Он почему-то, против удара пули, упал с крыши плашмя на улицу. Большое жирное пятно крови растекалось по грязи на площади дудаевского дворца, где и был сражен наповал одной пулей охотника арабский снайпер.

«Ну вот, я тебя и достал», – подумал Володя без какой-либо восторженности или радости. Он понял, что должен продолжить свой бой, показав характерный почерк. Доказать тем самым, что жив, и что противник не убил его несколько дней назад.

Володя всматривался в оптику в неподвижное тело сраженного противника. Рядом он увидел и «Бур», который, он так и не распознал, так как таких винтовок ранее не видел. Одним словом, охотник из глухой тайги!

И вот тут он удивился: боевики стали выползать на открытое место, чтобы забрать тело снайпера. Володя прицелился. Вышли трое, склонились над телом.

«Пусть поднимут и понесут, тогда и начну стрелять!» – торжествовал Володя.

Боевики действительно втроем подняли тело. Прозвучали три выстрела. Три тела упали на мертвого Абубакара.

Ещё четыре боевика выскочили из развалин и, отбросив тела товарищей, попытались вытащить снайпера. Со стороны заработал российский пулемёт, но очереди ложились чуть выше, не причиняя вреда сгорбившимся бандитам.

Прозвучали еще четыре выстрела, почти слившись в один. Еще четыре трупа уже образовали кучку.

Володя убил в то утро 16 боевиков. Он не знал, что Басаев отдал приказ во что бы то ни стало достать тело араба до того, как начнёт темнеть. Его нужно было отправить в горы, чтобы захоронить там до восхода солнца, как важного и почтенного моджахеда.

Через день Володя вернулся в штаб Рохлина. Генерал сразу принял его, как дорогого гостя. Весть о дуэли двух снайперов уже облетела армию.

– Ну, как ты, Володя, устал? Домой хочешь?

Володя погрел руки у «буржуйки».

– Все, товарищ генерал, работу свою выполнил, домой пора. Начинается весенняя работа на стойбище. Военком отпустил меня только на два месяца. За меня работали все это время мои два младших брата. Пора и честь знать…

Рохлин понимающе закивал головой.

– Винтовку возьми хорошую, мой начштаба оформит документы…

– Зачем, у меня дедовская. – Володя любовно обнял старый карабин.

Генерал долго не решался задать вопрос. Но любопытство взяло верх.

– Сколько ты сразил врагов, считал ведь? Говорят, более сотни… боевики переговаривались…

Володя потупил глаза.

– 362 боевика, товарищ генерал.

– Ну чтож, поезжай домой, мы теперь сами справимся…

– Товарищ генерал, если что, вызывайте меня заново, я с работой разберусь и приеду во второй раз!

На лице Володи читалась откровенная забота о всей Российской Армии.

– Ей Богу, приеду!

Орден Мужества нашел Володю Колотова через шесть месяцев. По этому поводу праздновали всем колхозом, а военком разрешил снайперу съездить в Якутск купить новые сапоги – старые прохудились еще в Грозном. Наступил на какие-то железяки охотник.

В день, когда вся страна узнала о гибели генерала Льва Рохлина, Володя также услышал о случившемся по радио. Он три дня пил спирт на заимке. Его нашли пьяного в избушке-времянке другие охотники, вернувшиеся с промысла. Володя все повторял пьяный:

– Ничего, товарищ генерал Рохля, если надо мы приедем, вы только скажите…

Подлинное имя Володи-Якута — Владимир Максимович Колотов, родом из села Иенгра в Якутии. Однако сам он не якут, а эвенк.

В конце Первой Кампании его подлатали в госпитале, а поскольку он официально был никто и звать его было никак — просто уехал домой.

Кстати его боевой счет скорее всего не преувеличен а преуменьшен … Тем более что точного учета никто не вел, а сам снайпер особо им не хвастался.

После отбытия Владимира Колотова на Родину, мрази в офицерских погонах продали его данные террористам, кто таков, откуда, куда уехал и т.д. Уж слишком большие потери нанес нечисти Якутский Снайпер.

Владимир был убит выстрелом из 9 мм. пистолета у себя во дворе, в тот момент когда рубил дрова. Уголовное дело так и не было раскрыто…»

источник

Как известно, в «Одиссее» Гомер описывает «море цвета темного вина». Но почему «цвета темного вина», а не «темно-синее» или «зеленое»? В 1858 году ученый Уильям Гладстон, который позже стал премьер-министром Великобритании, заметил, что это не единственное странное описание цвета у великого грека. Несмотря на то, что поэт в каждой песне приводит описания сложных деталей одежды, доспехов, оружия, черт лица, животных и многого другого, упоминаемые им цвета кажутся странными: железо и овцы — фиолетовые, мед — зеленый. Гладстон решил подсчитать, сколько раз упоминается в книге каждый из цветов. Черный встречается около 200 раз, белый — приблизительно 100, а вот остальные цвета упоминаются редко: красный — менее 15 раз, желтый и зеленый — менее 10. Изучив другие древнегреческие тексты, Гладстон обнаружил ту же закономерность — в них не было ничего, что описывалось бы как «синее». Такого слова даже не существовало. Гладстон предположил, что это, возможно, было уникальной особенностью греков. Но филолог Лазарь Гейгер продолжил его исследования и выяснил, что эта закономерность прослеживается и в других культурах. Он изучал исландские саги, Коран, древние китайские рассказы и древнееврейский текст Библии. Анализируя индуистские ведические песнопения, он отмечает: «Эти тексты, включающие более десяти тысяч стихов, полны описаний небес. Вряд ли какой-либо объект описывается чаще. Солнце и игра цвета на краснеющем во время восхода крае неба, облака и молнии, воздух и эфир — все это разворачивается перед нами снова и снова. Но в этих древних песнях нигде не упоминается, что небо — голубого цвета». Гейгер решил выяснить, когда слово «синий» появилось в языках, и обнаружил странную закономерность. В каждом языке изначально существовали слова для черного и белого, тьмы и света. Следующее по времени появления обозначение цвета в каждом изученном языке — слово «красный», цвет крови и вина. После красного традиционно появляется желтый, а позже — зеленый (хотя в некоторых языках желтый и зеленый меняются местами). Последним во все языки приходит синий. Если подумать, синий не так уж часто встречается в природе: синих животных почти не существует, голубые глаза — редкость, а синие цветы по большей части являются результатом селекции. Конечно, есть небо, но голубое ли оно на самом ли деле? Как мы узнали из работы Гейгера, даже в священных текстах, в которых небо упоминается постоянно, оно все равно не обязательно «синее». Исследователь Гай Дойчер, автор книги

Как известно, в «Одиссее» Гомер описывает «море цвета темного вина». Но почему «цвета темного вина», а не «темно-синее» или «зеленое»? В 1858 году ученый Уильям Гладстон, который позже стал премьер-министром Великобритании, заметил, что это не единственное странное описание цвета у великого грека. Несмотря на то, что поэт в каждой песне приводит описания сложных деталей одежды, доспехов, оружия, черт лица, животных и многого другого, упоминаемые им цвета кажутся странными: железо и овцы — фиолетовые, мед — зеленый. Гладстон решил подсчитать, сколько раз упоминается в книге каждый из цветов. Черный встречается около 200 раз, белый — приблизительно 100, а вот остальные цвета упоминаются редко: красный — менее 15 раз, желтый и зеленый — менее 10. Изучив другие древнегреческие тексты, Гладстон обнаружил ту же закономерность — в них не было ничего, что описывалось бы как «синее». Такого слова даже не существовало. Гладстон предположил, что это, возможно, было уникальной особенностью греков. Но филолог Лазарь Гейгер продолжил его исследования и выяснил, что эта закономерность прослеживается и в других культурах. Он изучал исландские саги, Коран, древние китайские рассказы и древнееврейский текст Библии. Анализируя индуистские ведические песнопения, он отмечает: «Эти тексты, включающие более десяти тысяч стихов, полны описаний небес. Вряд ли какой-либо объект описывается чаще. Солнце и игра цвета на краснеющем во время восхода крае неба, облака и молнии, воздух и эфир — все это разворачивается перед нами снова и снова. Но в этих древних песнях нигде не упоминается, что небо — голубого цвета». Гейгер решил выяснить, когда слово «синий» появилось в языках, и обнаружил странную закономерность. В каждом языке изначально существовали слова для черного и белого, тьмы и света. Следующее по времени появления обозначение цвета в каждом изученном языке — слово «красный», цвет крови и вина. После красного традиционно появляется желтый, а позже — зеленый (хотя в некоторых языках желтый и зеленый меняются местами). Последним во все языки приходит синий. Если подумать, синий не так уж часто встречается в природе: синих животных почти не существует, голубые глаза — редкость, а синие цветы по большей части являются результатом селекции. Конечно, есть небо, но голубое ли оно на самом ли деле? Как мы узнали из работы Гейгера, даже в священных текстах, в которых небо упоминается постоянно, оно все равно не обязательно «синее». Исследователь Гай Дойчер, автор книги

«Сквозь зеркало языка: почему на других языках мир выглядит иначе», провел социальный эксперимент. В теории один из самых первых детских вопросов во всем мире — «Почему небо голубое?». Ученый вырастил свою дочь стараясь никогда не заострять внимание на цвете неба, а затем однажды спросил ее, какой цвет она видит, когда смотрит ввысь. Альма, дочь исследователя, не знала ответа. Для нее небо было бесцветным. Сперва она решила, что небо белое, а потом, в конечном итоге, что оно голубое. То есть голубой цвет не был первым, который она увидела, и это был не тот ответ, к которому она интуитивно склонялась, хотя именно на нем она остановила в итоге свой выбор. С этим предположением все немного сложнее, потому что мы не можем точно сказать, о чем думал Гомер, когда описывал море цвета «темного вина» и фиолетовую овцу, — но мы точно знаем, что древние греки и вообще все древние цивилизации имели то же строение глаза и мозга, а следовательно ту же способность различать цвета, что и мы. В поисках ответа на этот вопрос исследователь Жюль Давидофф отправился в Намибию, в гости к племени химба. Это племя говорит на языке, не имеющем специального обозначения для синего, в нем синий и зеленый «слиты» на лексическом уровне.

В рамках эксперимента членам племени показали круг, где 11 квадратов были зелеными, а 1 — синим. Большинство участников не смогло выбрать тот, который отличался от других. Те же, кто разницу все-таки заметили, потратили намного больше времени и сделали при этом больше попыток, чем потребовалось бы даже слабовидящему человеку из развитой страны. С другой стороны, у племени химба оказалось больше слов для определения оттенков зеленого, чем в английском языке. Взглянув на круг зеленых квадратов, один из которых немного отличается оттенком от остальных, они могут мгновенно определить, какой из квадратов не такой, как все. А вы? Какой квадрат отличается от других? Для большинства из нас это сложное задание. Сдаетесь? Вот квадрат, отличающийся от других: Давидофф пришел к выводу, что без слова для описания цвета, без идентификации его как отличающегося нам намного сложнее заметить разницу между цветами — даже если наши органы зрения обладают точно такими же физиологическими характеристиками, как глаза тех, кто легко видит эту разницу. Выходит, до того, как синий стал распространенным понятием, люди могли видеть его — но, похоже, они не знали, что видят. Если вы видите что-то, но не знаете об этом, существует ли оно? Большой вопрос, который следует переадресовать представителям существующей с недавних пор науки нейрофилософии.

источник

Интерактивная генетическая карта, созданная усилиями немецких и британских ученых, позволяет сделать удивительные открытия об этногенезе многих народов.

Оказывается, что русские, например, практически не имеют в своем геноме следы монголо-татар, а армяне оставили большой генетический след в ДНК современных китайцев.

В течение нескольких десятилетий исследоватеи изучали историю человеческого генома, которая напрямую связана с историей миграций, завоеваний и скрещиваний различных народов.

Гаррету Гелленталю из Университетского колледжа Лондона и его коллегам из Института эволюционной антропологии немецкого Общества Макса Планка пришла идея собрать ДНК людей из самых различных популяций со всей Земли и, проследив в них следы геномов различных народов, восстановить историю их миграций и скрещивания.

Исследователям удалось проанализировать ДНК почти полутора тысяч человек из 95 этнических групп со всего мира. Результатом работы ученых, опубликованной в виде статьи в журнале Science, стала интерактивная генетическая карта всего человечества.

Основные выводы исследователей:

Основная часть человеческих популяций образовалась в результате скрещивания различных генетических групп на протяжении последних 4000 лет.

Соседские популяции зачастую имеют совершенно различные происхождение и историю, причем время и место основных событий, при которых проходил процесс скрещивания, можно определить достаточно точно.

Многие процессы скрещивания народов проходили на расстояниях в несколько тысяч километров.

Интерактивный атлас помещен в Сети и доступен для всеобщего пользования. При желании каждый может открыть ее на своем компьютере и подробно изучить историю и происхождение своего народа.

Откуда пришли русские?

Павел Лобков при изучении интерактивного атласа обнаружил любопытную информацию о происхождении и развитии русского народа, которая может внести важные изменения в школьную программу. По мнению журналиста, «История России», которая преподается в школах, должна отражать наиболее современные взгляды на происхождение россиян.

Карта позволяет в частности выделить два важнейших события в этногенезе русских.

Первое из них произошло приблизительно 1300 лет до н.э., когда некоторые народы из северной и центральной Европы мигрировали в северо-западные районы современной России, постоянно скрещиваясь между собой.

Среди них были народы угро-финской группы из южной Финляндии, трансбалтийские народы, а также популяции, населявшие территорию современной Польши и Германии.

В ядро русского народа также вошли и алтайские народы, ставшие частью чувашской популяции. Карта позволяет узнать также многие подробности, как, например, что различным ветвям угро-финской группы понадобилось примерно 30-40 поколений, чтобы начать смешиваться между собой.

Второе крупное событие этногенеза русских имело место гораздо позднее − примерно в 1100 году уже нашей эры. Генетикам удалось установить, что именно в это время алтайские народы начинают мигрировать на Восток и активно скрещиваются, например, с предками нынешних белорусов.

Стоит отметить при этом, что речь идет не о монголо-татарском нашествии. Монголо-татарскому нашествию на интерактивной карте уделено особое место.

Смешивались ли монголы с русскими?

Если взглянуть на этногенетическую карту эпохи монголо-татарского нашествия, можно ясно увидеть, что монголы с русскими практически не скрещивались. Бытовавшее ранее мнение, что во время ига монголы нападали на русские деревни, брали девушек в полон и смешивались с ними, в корне ошибочно.

Фактически, интерактивная карта подтверждает взгляды современных историков: ордынское иго носило исключительно политический характер. Поэтому историческое обозрение той эпохи должно быть в корне пересмотрено в новых школьных учебниках.

При этом монголы активно участвовали в этногенезе современных китайцев, якутов, японцев, народов Узбекистана и Хазарского царства и, как оказалось, даже лезгин и турок.

Армяне и китайцы

Интерактивный атлас раскрыл исторические подробности, о которых раньше трудно было догадаться. Казалось бы, какое отношение друг к другу могут иметь столь разные и удаленные друг от друга на многие тысячи километров народы, как армяне и китайцы?

С помощью атласа можно проследить генетические скрещивания на историческом промежутке, во время которого шла активная торговля через всю Азию по Великому Шелковому Пути.

Многие процессы этногенеза того времени уже давно и хорошо изучены, как, например, смешивание ближневосточных народов с иранскими.

Но до сих пор совершенно не учитывался тот факт, что одними из самых активных торговцев на Великом Шелковом Пути являлись армянские купцы. При этом они сумели оставить явный генетический след на крайней точке торговли − в Китае.

Геном современных китайцев показывает, что в этот период они значительно чаще скрещивались с предками современных армян, нежели с соседними японцами. Около 4% китайских генов имеют армянское происхождение.

источник

Множество слов, которые мы используем не одно столетие, имеют весьма необычное происхождение, но мы об этом не догадываемся и чаще всего даже не задумываемся. А ведь оказывается многие вещи, названия блюд и предметы быта, названы в честь людей, которые когда-то жили на Земле и чьими имена и фамилиями мы теперь называем те или иные вещи. Далее вас ждут увлекательные рассказы о людях, чьи имена мы до сих пор произносим, хотя и не знаем их самих.

Хулиган

Слово «хулиган» когда-то было фамилией ирландской семьи, которая проживала в лондонском районе Саутуарк. Ее члены отличались буйным нравом: дебоширили, участвовали в погромах и разбоях. Банда Хулиганов упоминается в полицейских отчетах 1894 года и газетных хрониках Лондона конца XIX века. В некоторых источниках упоминается глава банды — молодой ирландец Патрик Хулиган: он работал вышибалой, а в свободное время вместе с братьями грабил и избивал людей на улицах.

На рубеже XIX–XX веков образ Хулиганов приобрел юмористические оттенки: в Англии об ирландской семье сложили веселую песню, в США представитель семьи стал героем газетных комиксов, которые издавались в New York Journal с 1900 до 1932 год, а затем и фильма. Образ «счастливого хулигана» стал самой популярной работой художника Фредерика Берра Оппера .

В 1904 году словосочетание «хулиганские действия» использовал в своем рассказе Артур Конан Дойль («Шесть Наполеонов»). Семейки Хулиганов давно нет, а слово прочно вошло в лексикон многих языков мира.

Сусанин

Это шутливое прозвище для гидов и проводников, которые плохо знают дорогу, нам хорошо известно. Сусаниными их зовут в честь крестьянина из села Домнино Ивана Сусанина, который в 1613 году спас от смерти юного царя Михаила Романова и его мать. Став проводником для польско-литовского отряда, он намеренно повел их не той дорогой и, уличенный во лжи, не сознался, а принял мученическую смерть: его пытали и изрубили в «мелкие куски». Его подвиг описывает сам царь в жалованной грамоте наследникам Сусанина в 1619 году.

Дон Жуан и Казанова

Оба эти прозвища происходят от имен реальных мужчин.

Прототипом Дон Жуана (также встречается Дон Джованни и Дон Гуан) считается некий дон Хуан Тенорио из Испании — представитель одного из севильских родов, придворный короля Кастилии Педро I Жестокого. По легенде, дон Хуан жил в XIV веке и пользовался защитой своего покровителя, приводя в ужас своей безнравственностью жителей Севильи.

Прототип Казановы — венецианец Джакомо Джироламо Казанова, любивший женщин, путешествия и авантюры. Он жил в XVIII веке и стал известен благодаря мемуарам «История моей жизни»: в этой книге упоминается более чем о 120 связях с женщинами, девушками и даже мужчинами.

Образы Казановы и Дона Жуана прочно вошли в литературу и стали нарицательными именами для мужчин, соблазняющих большое количество женщин. Служат синонимами для слов «волокита», «распутник» и «бабник».

Брут

Ироничное прозвище для вероломных друзей. Часто используется в составе выражения: «И ты, Брут!» Произошло от имени римского сенатора Марка Юния Брута Цепиона, который, будучи приближенным и другом Цезаря, принял участие в заговоре против него и участвовал в убийстве. Когда началось нападение, Цезарь пытался сопротивляться, но, увидев Брута, по преданию, произнес: «И ты, дитя мое!», замолк и больше не сопротивлялся. Этот сюжет стал знаменит благодаря Шекспиру и его трагедии «Юлий Цезарь» — имя Брут стало восприниматься как синоним предательства и коварства близких людей.

Дядя Сэм

Образ Дяди Сэма ассоциируется как с правительством США, так и с Соединенными Штатами в целом. Его рисуют то добрым весельчаком, то злобным стариканом — в зависимости от отношения к Америке.

Прототипом этого образа, по легенде, был поставщик мяса Сэмюэл Уилсон, который привозил говядину американским солдатам на базу во время англо-американской войны 1812–1815 годов. Он подписывал бочки с мясом U.S., имея в виду United States. Однажды, когда сторожа-ирландца спросили, что означают эти буквы, он расшифровал по имени поставщика: Uncle Sam. Этот ответ очень понравился солдатам и стал сначала армейской шуткой, а затем, благодаря газетам, разошелся и в США, и в мире.

Особенно известен образ Дяди Сэма, изображенный на агитационном плакате. «Ты нужен мне в армии U.S.», — говорит сердитый мужчина, тыча пальцем в смотрящего. Изображение было создано художником Джеймсом Монтгомери Флэггом в 1917 году и использовалось для вербовки новобранцев в годы Первой и Второй мировых войн. Впоследствии автор признавался, что рисовал Дядю Сэма с самого себя. В 1961 году Конгресс США принял резолюцию, официально признав Сэмюэла Уилсона прообразом Дяди Сэма.

Грог

Этот напиток, как и его название, появился в XVIII веке благодаря британскому адмиралу Эдварду Вернону, которого матросы за глаза называли Old Grog (Старина Грог) из-за его плаща из толстого материала — фая (англ. grogram). В те времена в ежедневный рацион моряков Британского королевского флота входила порция неразбавленного рома — полпинты, это чуть меньше 300 мл. Ром использовался в качестве профилактики от цинги и других болезней, а также служил альтернативой быстро портившимся в море запасам воды. Однако законные полпинты адмирал Вернон счел слишком большой порцией, тем более что англичане проигрывали войну с испанцами. В 1740 году Старый Грог решил покончить с пьянством и дебошами на борту и приказал подавать морякам разбавленный наполовину ром с добавлением подогретой или холодной воды и выдавленным соком лимона. Напиток получил прозвище «грог», или «ром на трех водах». Поначалу моряки были недовольны переменами, однако вскоре выяснилось, что «грог» способствует профилактике цинги, что в 1947 году научно доказал шотландский врач Джеймс Линд. Вскоре после этого напиток Эдварда Вернона официально вошел в рацион всех моряков Британского королевского флота.

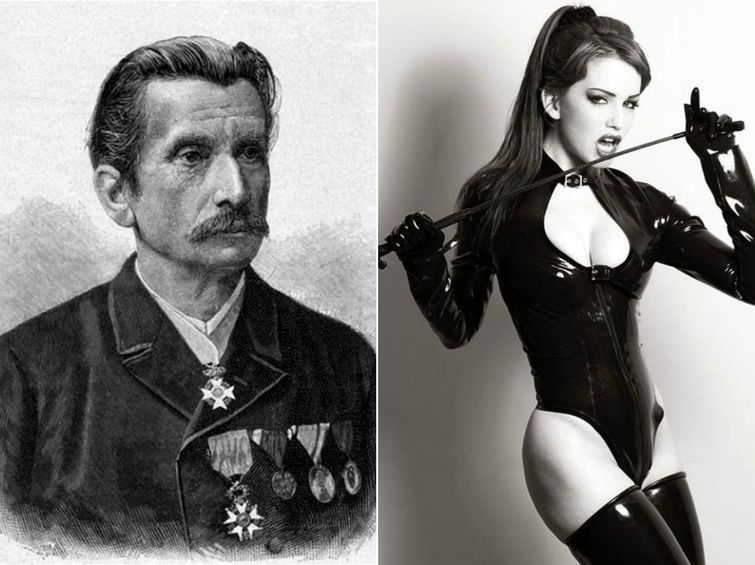

Шовинизм

Слово «шовинизм» происходит от имени наполеоновского солдата Николя Шовена, который особенно рьяно служил Наполеону и Франции и имел привычку выражать свой патриотизм в пафосных простонародных речах. Он стал героем пьесы 1821 года «Солдат-землепашец», водевиля 1831 года «Трехцветная кокарда» и гравюр рисовальщика Шарле. А в 1840-х годах слово «шовинизм» уже прочно закрепилось как имя нарицательное. В 1945 году географ, путешественник и драматург Жак Араго — автор статьи «Шовинизм» писал о нем так: «Никола Шовен, тот самый, кому французский язык обязан появлением слова, стоящего в названии этой статьи, родился в Рошфоре. В 18 лет он стал солдатом и с тех пор участвовал во всех кампаниях. 17 раз он был ранен, причем ранен только в грудь и никогда — в спину; ампутированные три пальца, сломанная рука, страшный шрам на лбу, сабля, врученная в награду за мужество, красная орденская ленточка, 200 франков пенсии — вот что нажил за свою долгую жизнь этот старый вояка… Трудно было бы отыскать для шовинизма более благородного патрона».

Фамилия рядового происходит от слова «лысый» (Calvinus) и является распространенной во Франции, в наши дни она стала синонимом национализма, при этом комическая составляющая почти забылась.

Гуппи

Маленькая живородящая рыбка из Южной Америки названа в честь британца Роберта Джона Лечмера Гуппи. Этот человек прожил удивительную жизнь: в 18 лет он покинул Англию и отправился в морское путешествие. Однако корабль, на котором он плыл, потерпел кораблекрушение у побережья Новой Зеландии. После этого юноша провел два года среди маори и времени даром не терял: сделал карту местности. Затем он переехал в Тринидад и Тобаго, где изучал живую природу и палеонтологию, выпустил несколько научных работ и стал президентом местного научного сообщества, хотя и не имел специального образования. Британца чрезвычайно интересовали маленькие рыбки, жившие в пресных водах Тринидада. В 1866 году одну из таких особей натуралист послал в Лондон для каталогизации и научного описания. Тогдашний куратор отдела зоологии Британского музея Карл Гюнтер назвал рыбку Girardinus guppii в честь первооткрывателя. И хотя вскоре выяснилось, что Роберт Гуппи не был первооткрывателем рыб и их чуть раньше уже описал немецкий ихтиолог Вильгельм Петерс, название «гуппи» уже закрепилось и стало международным.

В 1886 году Роберт Гуппи вернулся в Англию, чтобы сделать доклад перед членами Королевского общества. Он рассказал в том числе об удивительных рыбках, которые, по словам жителей Тринидада, не мечут икру, а рождают живых детенышей. Это вызвало насмешки со стороны научного сообщества — они посчитали Гуппи наивным дилетантом, который купился на выдумку тринидадцев. Но вскоре рыбки гуппи были завезены в Англию, и ученые уже не смогли отрицать очевидного.

Саксофон

В музыкальном инструменте саксофоне увековечено имя бельгийского музыкального мастера Адольфа Сакса. Он изобрел его в середине XIX века в Париже, переделав из кларнета. Но название «саксофон» Сакс придумал не сам: на Брюссельской промышленной выставке в 1841 году он представил свою разработку под именем «мундштучный офиклеид». Саксофоном же инструмент назвал друг изобретателя французский композитор Гектор Берлиоз в статье, посвященной изобретению, и слово тут же стало популярным.

Конкуренты Сакса не давали ему покоя и, прежде чем он успел запатентовать инструмент и его имя, уже судились с ним, обвиняя в мошенничестве и фальсификации. Судьи вынесли абсурдное решение: «музыкальный инструмент под названием «саксофон» не существует и не может существовать», а уже через пять месяцев Саксу удалось доказать обратное и получить патент в августе 1846 года. Тем не менее, нападки на талантливого изобретателя музыкальных инструментов не прекратились: конкуренты, провоцировавшие суды и обвинения в плагиате, довели Адольфа Сакса до разорения. Дожив до 80 лет, автор саксофонов и саксгорнов умер в бедности задолго до изобретения джаза.

Мaзoхизм

Слово «мaзoхизм» образовалось от имени австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха, который в своих романах описывал деспотичных женщин и слабых мужчин, испытывающих удовольствие от унижения и наказаний («Разведенная женщина», «Венера в мехах»). Придумал этот термин и предложил использовать в зарождающейся науке ceксологии немецкий психиатр и невропатолог Рихард фон Крафт-Эбинг в 1866 году. Кстати, любопытный факт: Захер-Мазох родом из Львова, который при жизни писателя был Лембергом и относился к Австро-Венгерской империи. В 2008 году во Львове появилось две достопримечательности в честь писателя: «Мазох-кафе» и памятник. В кафе воссоздана атмосфера мaзoхиcтских произведений Захер-Мазоха: доминирует красный цвет и предметы нacилия — цепи, наручники, плетки и т. п. Памятник писателя, установленный у входа в это заведение, имеет «пикантные» детали: на груди статуи вмонтирована лупа, сквозь которую можно увидеть меняющиеся эротические картинки. А внутри спрятан «секрет»: если засунуть руку в карман памятника, можно потрогать его мужское достоинство… и потереть «на удачу».

Сэндвич

Бутерброд с двумя ломтиками хлеба и начинкой внутри получил название благодаря четвертому графу Сэндвичу — Джону Монтегю (1718–1792). По одной версии, которая скорее напоминает анекдот, чем быль, граф был заядлым картежником и во время одной из длинных партий в 1762 году попросил повара обжарить пару кусков хлеба, а между ними положить ростбиф — таким образом, он смог держать сэндвич и играть в карты, не пачкая их. Однако, учитывая высокое положение Джона Монтегю, который был английским дипломатом и первым лордом Адмиралтейства, более убедительной кажется другая легенда. В 1770-х годах состоялась кругосветная экспедиция Джеймса Кука, а подготовкой этого плавания занимался как раз граф Сэндвич. Вероятно, ему некогда было отвлекаться на еду, и он придумал простой и удобный фастфуд — сэндвич. Кстати, вклад Монтегю в организацию кругосветного плавания Джеймс Кук оценил высоко, подарив его имя сразу трем открытым географическим объектам: Южным Сэндвичевым островам, главному острову в составе этого архипелага — Монтегю, а также Гавайским островам, которые Кук изначально окрестил Сэндвичевыми островами (это название употреблялось до середины XX века).

Бойкот

Слово «бойкот» обязано своим появлением британцу Чарльзу Бойкоту, который работал управляющим у лорда Эрна, землевладельца на западе Ирландии. В 1880 году работники отказались убирать урожай и устроили забастовку под руководством местного профсоюза — Земельной лиги Ирландии. Жители графства Мейо, где работал Бойкот, добивались справедливой арендной платы, права оставаться на земле и права свободной купли земли. Когда же управляющий попытался прекратить их протестные выступления, ирландцы стали всячески игнорировать англичанина: они перестали с ним здороваться, отсаживались от него в церкви, а местные продавцы отказывались обслуживать его в магазинах. Британская пресса широко освещала кампанию, развернувшуюся против Бойкота, и, хотя он вскоре покинул Ирландию, его имя уже стало нарицательным, разнеслось по всему миру и жило своей отдельной жизнью. Кстати, тот урожай дорого обошелся правительству: на охрану полей и присланных рабочих пришлось потратить в десять раз больше, чем стоил сам урожай.

Строганов

Есть среди щедрых людей, подаривших свои имена, и русские герои. Так, в слове «бефстроганов» можно расслышать фамилию графа Александра Строганова. Изобретение этого блюда из говядины и томатно-сметанного соуса принадлежит не самому графу, а его французскому повару — отсюда и словообразование на французский манер: bœuf Stroganoff, то есть «говядина по-строгановски». По одной легенде, повар придумал кушанье персонально для графа, когда он был стар и плохо пережевывал пищу из-за отсутствия зубов. По другой — бефстроганов был придуман в Одессе для тех, кто обедал у Строганова. В середине XIX века граф стал новороссийским и бессарабским генерал-губернатором, после чего получил звание почетного гражданина Одессы. Будучи столь важной персоной, он организовал «открытый стол»: на его обеды мог зайти любой образованный человек в приличном костюме. По велению графа повар придумал удобный и быстрый способ приготовления мяса, которое из-за мелкой нарезки кусочками было легко делить на порции.

источник