Архив за месяц: Ноябрь 2014

Не зря говорят — красота спасет мир. Хорошенькая девушка способна отвлечь от любого дела, заворожить своей улыбкой, поднять настроение, привнести красок в серые будничные дни, сподвигнуть на невероятные поступки! Эта та истина, которую вряд ли кто-то захочет оспорить.

Вполне неудивительно, что мере развития печатной индустрии и увеличения тиража, выпускаемых журналов и газет, хорошенькую внешность юных девушек стали активно использоваться в рекламных разработках. В начале ХХ века американские мастера таких компаний как Соса-Соla и Lucky Strikе первыми придумали совершенно новый способ сбыта своей продукции – делать цветные копии с фривольных фотографий актрис или манекенщиц или же просто покрывать красками уже готовые фотографии с добавлением своего логотипа. Собственно, так и было положено начало новому направлению в искусстве под названием Pin-up.

В дословном переводе с английского «Pin-up» означает «прикалывать». Такое название этот стиль получил потому, что рисунки привлекательных девушек, как правило, украшали плакаты, постеры или развороты журналов, которые затем прикалывались с помощью булавок на стены американских жилищ или в кабинки  водителей-дальнобойщиков.

водителей-дальнобойщиков.

Расцвет Pin-Up’a пришелся на 30-40-е годы ХХ века. Именно тогда идея красотки с обложки стала невероятно популярной. Спрос на журналы в стиле Pin-Up рос с каждым днем. Причем иногда между изображением на обложке журнала и его содержанием не было никакой связи. Но это было уже и не важно: американцы покупали эти журналы даже просто из-за привлекательной «куколки» на развороте. Специально для таких Pin-Up’манов и появились журналы Titter, Eyeful, Beauty Parade, Flirt, Whis per и др.

per и др.

Интересно, что впервые сам термин Pin-Up появился только в 1941 году. Однако к тому времени карьера в стиле Pin-Up уже стала довольно популярной и престижной профессией. В большинстве случаях это были манекенщицы, актрисы, певицы, позировавшие художникам для очередного выпуска журнала. Так называемые Pin-Up Girls получали огромные гонорары, иногда им платили порядка $1000 за картинку. Зачастую стоимость одной фотосессии обходилась журналу в половину собственного бюджета!

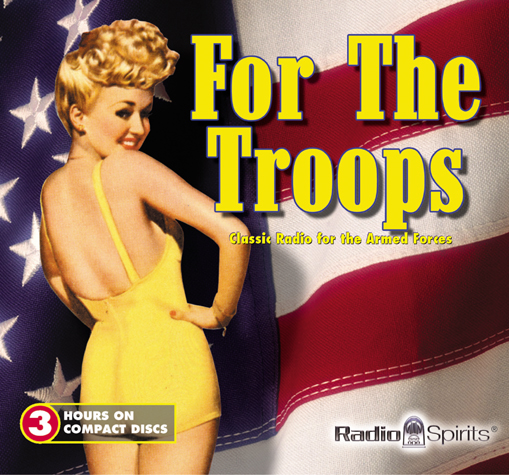

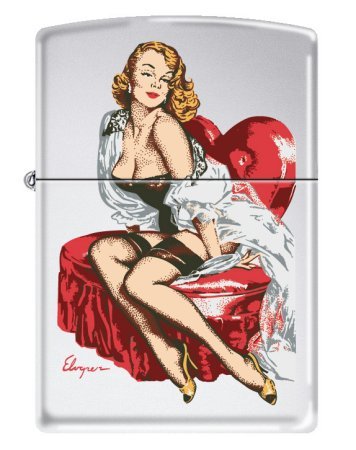

Особенно полюбились эти рисованные милашки морякам и военным. Красотки украшали американские зажигалки, фюзеляжи самолетов, рисовались на боевых  снарядах. Особенно распространенным во время Второй мировой войны был плакат с изображением модели Бетти Грейбл. Впоследствии ее изображение в купальнике вошло в список «100 фотографий, изменивших мир».

снарядах. Особенно распространенным во время Второй мировой войны был плакат с изображением модели Бетти Грейбл. Впоследствии ее изображение в купальнике вошло в список «100 фотографий, изменивших мир».

Так какая же она – красотка в стиле Pin-Up? Чаще всего это юная, полуобнаженная длинноногая девушка, с хорошей фигурой, завитыми до плеч волосами, длинными стрелочками на глазах, с тоненькими бровками и непременно красной помадой. Словом, это был образ идеальной девушки, о которой мечтают все представители мужского пола. Девушки охотно кокетничали, улыбались и подмигивали, как бы невзначай обнажая «интересные» части своего тела. Собственно, в этом и заключается особенность pin-up’а — создается впечатление, как будто все красотки застигнуты врасплох: то юбка все время за что-то цеплялась, то девушка обо что-то спотыкалась и падала вверх ногами, то бретелька предательски спада с плеч. Вот почему у многих из них на лице так и читается — ooops!

Главное же в pin-up’е – это показывать самое главное лишь с легким намеком, осторожно балансируя на грани приличий: никакой откровенности, все должно быть красиво, мило и лицеприятно. На что-то большое в 30-40-е годы был установлен негласный запрет.

Тысячи американских девушек стремились быть похожими на этих обворожительных красоток с обложки: они так же стригли и завивали волосы, наносили макияж, стремились иметь такую же идеальную фигуру и покупать такую же прелестную одежду!

Кстати, pin-up внес значительный вклад в развитие современной моды. Шарфики, широкие пояса, джинсовые комбинезоны, юбки-карандаш, платья в горошек, яркие маечки, чулочки, туфли с закругленными носами – все это присущ е стилю pin-up. Даже самые известные дома моды стали выпускать свои коллекции в этом стиле.

е стилю pin-up. Даже самые известные дома моды стали выпускать свои коллекции в этом стиле.

По мере совершенствования печатных технологий, развития фотографии популярность рисунков в стиле Pin-Up резко пошла на спад. В 50-60-е годы, в эпоху так называемого Pin-up ренессанса, этот стиль претерпел некоторые изменения. Общество требовало все новых «хлеба и зрелищ» — именно тогда и стали появляться уже откровенно раздетые изображения американских девиц, что стало предтечей зарождения порноиндустрии.

Тем не менее, pin-up оставил незабываемый след в развитии американской культуры: полюбившиеся всем красотки с обложки еще долго украшали стены холостяцких квартир, все также поднимая настроение своей очаровательной американской улыбкой…

источник

Старик и море, Э.Хемингуэй

Эта книга подарила Хемингуэю Пулитцеровскую и Нобелевскую премию. Неплохо для книги

в 110 страниц!

История рыбака Сантьяго — это история нелегкого пути человека на земле, каждый день ведущего борьбу за жизнь и вместе с тем стремящегося сосуществовать в гармонии и согласии с миром, осознающего себя не одиночкой, как было в предыдущих произведениях писателя, а частицей огромного и прекрасного мира.

Посторонний, Альбер Камю

Это работа еще одного Нобелевского лауреата, но совсем другого рода, чем грубоватые произведения Хемингуэя.

В книге принято видеть проповедь абсолютной свободы. «Посторонний» повествует историю мужчины Мерсо, его вина в том, что он не играет по навязанным ему правилам, что он отказывается лгать себе и другим. Этот отказ играть по чужим правилам и превращает его в чужака, «постороннего» для общества.

Скотный двор, Джордж Оруэлл

Все животные равны. Но некоторые животные равнее других

На сотне страницах Оруэлл рисует революцию на ферме, где животные вытесняют своих хозяев, и исчезновение утопии. Бездумные овцы, идущие за каждым диктатором, свиньи, повсюду ищущие свою выгоду, умный осел, видящий, что творится вокруг, но так ничего и не предпринявший, а также труженик-конь, слепо верящий в администрацию.

На западном фронте без перемен, Э.М. Ремарк

«Эта книга не является ни обвинением, ни исповедью. Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал её жертвой, даже если спасся от снарядов»

Это история о потерянном поколении молодых людей, ушедших на фронт во время первой мировой войны. Герой книги Пауль Боймер рассказывает о людях, отрезанных от спокойной жизни, а также о тех, кто остался ждать их дома. До войны эти мальчики восхищались патриотизмом, а также эпическими поэмами Гомера. Когда пришла война все товарищи Боймера были убиты, и он понимает, что больше не заботится о будущем.

Страдания юного Вертера, И.В Гёте

Роман, вызвавший при своем появлении страстный отклик в сердцах современников, является одним из замечательнейших романов о любви, в котором Гете точно и проникновенно воссоздал психологию страсти, своеобразие женского и мужского чувства.

Сам роман рассказан в письмах между темпераментным молодым человеком Вертером и его более спокойным другом.

Портрет Дориана Грея, Оскар Уайльд

Юный Дориан Грей осознает красоту, глядя на собственный портрет, который написал для него художник. Он хочет, чтобы он оставался вечно молодым и прекрасным, а его изображение старело за него. Этот порыв меняет его жизнь раз и навсегда. За внешнюю красоту он поплатился внутренней. В конце концов, он осознает, что главным в человеке является душа, но становится уже слишком поздно.

Маленький принц, Антуан де Сент-Экзюпери

Эта поэтическая сказка — о мужестве и мудрости безыскусной детской души, о таких важных «недетских» понятиях, как жизнь и смерть, любовь и ответственность, дружба и верность.

Одна из тех книг для детей, на самом деле являющихся книгой для всех возрастов. Обманчиво простая по структуре, эта книга рассказывает историю Принца, правящего на астероиде, и его приключения. Взрослые, которых он встречает, правят на своих собственных астероидах и являются комическими шедеврами. Некоторые читатели находят конец книги несколько сложным для детей, а некоторые считают его сложным и для взрослых.

Заводной апельсин, Энтони Берджесс

Возможно, самая печально известная книга в этом списке, написанная Берждессом за три недели, чтобы быстро заработать денег. Позже автор хотел бы даже никогда и не начинать эту книгу, говоря, что она осталась непонятой. История рассказывает о банде жестоких тинейджеров. Книга не скрывает деталей, а сам рассказчик, Алекс, говорит об этом спокойно. А последняя глава книги меняет смысл всей истории. Книгу стоит прочитать, особенно, если вам нравятся фильмы Стэнли Кубрика.

Источник

Звуками и изображениями манипулировать довольно легко: они имеют волновую природу, что позволяет описывать их математически, а потом подвергать коррекции. Уравнения запахов вывести гораздо труднее из-за сложности стоящих за ними химических явлений.

Братья-ученые из Иллинойсского университета (США) Куш и Лев Варшнеи объявили о создании математической модели, позволяющей предсказать, как тот или иной запах будет восприниматься людьми. Исследователи изучили широкий спектр запахов и назначили каждому веществу баллы по шкале от -5 до +10 на основе его химических и физических свойств. Каждая из оценок была введена в базу данных, и таким образом братья получили формулу для подавления конкретного запаха.

Чтобы «стереть» неприятный запах, требуется лишь вычислить, какие соединения дадут противоположные показатели, чтобы в итоге его «обнулить». В отличие от освежителей воздуха, запах в данном случае не перебивается более резким ароматом, а уничтожается на химическом уровне. По расчетам ученых, набор из 38 веществ способен полностью «обнулить» любой запах.

Братья надеются создать на основе своей математической модели устройство, создающее «белый запах». Оно пригодится для улучшения качества воздуха в помещениях, общественных местах или автомобилях.

Источник

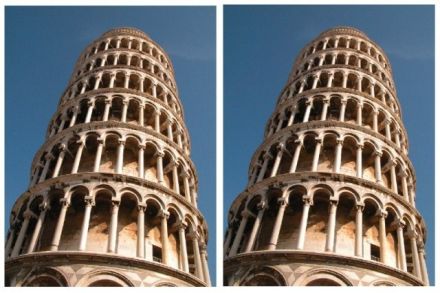

1. Чем отличаются эти две фотографии Пизанской башни?

Ответ: Ничем не отличаются, хоть в это и трудно поверить. Из-за особенностей восприятия правая башня только кажется наклонившейся под бо льшим углом

2. Сосчитайте, сколько квадратов на этом рисунке?

Ответ: 17 квадратов.

Если принять сторону самого маленького квадрата за единицу, то на этом рисунке будет:

6 квадратов со стороной 1;

8 квадратов со стороной 2;

2 квадрата со стороной 3;

1 один квадрат со стороной 4

3. Тень Санта-Клауса.

Какую тень отбрасывает Санта-Клаус?

Ответ: D

4. Простая задача с карандашами

Сколько карандашей на этой фотографии?

Ответ: 72 (18*4)

5. Что общего?

Предметы на этой картинке объединяет одно слово. Какое?

Ответ: Король

источник

Идеальным начальником сегодня, как и 25 лет назад, большинство россиян представляют строгого мужчину зрелого возраста, при этом не консерватора, а склонного к нововведениям.

Идеальным начальником сегодня, как и 25 лет назад, большинство россиян представляют строгого мужчину зрелого возраста, при этом не консерватора, а склонного к нововведениям.

За последнюю четверть века вдвое больше стало тех, кто хотел бы постоянно видеть во главе государства «сильную руку», антипатия к такому типу лидерства резко снизилась.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, присущи ли россиянам лидерские качества, какой портрет идеального начальника рисуют себе наши сограждане, были ли под руководством жесткого начальника, и насколько необходим нашей стране, по мнению респондентов, сильный руководитель.

Более половины россиян (58%) сегодня считают, что в той или иной мере обладают лидерскими качества (в 1989 г. об этом заявляли 48%). При этом 10% уверены, что за ними пойдут многие, 19% уже приходилось «вести за собой» большие группы людей, а 29% могут возглавить лишь малую группу.

Никогда не выступали в роли лидера 39% опрошенных: 27% считают, это для себя вовсе не свойственным, а 12% признались, что порой у них возникает желание взять на себя обязанности руководителя.

О том, что им встречались жесткие руководители, сегодня сообщают две трети опрошенных (62%), интересно, что за 25 лет эта доля изменилась незначительно (56% в 1989 г.). Однако заметно больше стало тех, кто считает необходимым «для пользы дела» подчиняться любому, пусть и властному, человеку (с 22% в 1989 г. до 35% в 2014 г.), и, напротив, уменьшилось число желающих поскорее освободиться от подобного давления (с 34% до 27%, соответственно). Никогда не были под началом «сурового» босса 34% нынешних респондентов (в 1989 г. — 44%).

В представлениях россиян, идеальный начальник должен, прежде всего, быть спокойным — так считает 71% опрошенных. Зрелость в данном случае кажется «привлекательнее» молодости (56% против 16%).

Каждый второй по-прежнему отдает предпочтение руководителю-мужчине (53% в 1989 и 2014 гг.), тогда как женщину-начальницу в наши дни хотят видеть куда чаще, чем 25 лет назад (17% и 6%, соответственно), впрочем, для 30% сегодня это не играет никакой роли (в 1989 г. — 41%).

Кроме того, выберут, скорее, строгого (52% в 2014 г. и 53% в 1989 г.), чем мягкого (26% и 21%) руководителя.

Под началом шефа-новатора хотел бы находиться 51% респондентов, а приверженца консервативных взглядов выбрали бы только 23%.

Значимость национального вопроса при выборе начальника в наше время сильно возросла: так, сегодня руководителя своей национальности предпочли бы 53% (в 1989 г. — 26%), а не важен этот критерий для 43% (в 1989 г. — 74%). Верующего начальника хотели бы видеть 32%, атеиста — 12%, а для 56% опрошенных вопрос вероисповедания не является значимым.

За четверть века взгляды респондентов на единоличный стиль руководства государством изменились кардинально: если в 1989 г. «сильного руководителя» во главе страны постоянно желали бы видеть 23% опрошенных, то сегодня — вдвое больше (53%). Отдать бразды правления одному человеку, но лишь при определенных обстоятельствах, тогда соглашались 15%, а в наше время — 32%. Наконец, в разы сократилось число тех, кто резко выступает против сосредоточения государственной власти в одних руках (с 50% до 13%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 4-5 октября 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

источник

Волчья стая. По каким законам она живет?

Впереди идут трое самых слабых и больных. Если засада — то убьют впереди идущих. Еще эти слабые волки должны снег протоптать и сохранить силы для последующих. За ними пятерка матерых волков — мобильный отряд авангарда. Посередине — 11 волчиц. За ними тоже пятерка матерых волков — арьергард. А позади всех идет чуть в отдалении сам вожак. Ему необходимо видеть всю стаю целиком и контролировать, регулировать, координировать и давать команды.

Источник

Альберт Эйнштейн — (1879-1955), физик-теоретик, создатель теории относительности, автор основополагающих трудов по квантовой теории и статистической физике, один из основателей современной физики, иностранный член-корреспондент РАН (1922) и иностранный почетный член АН СССР (1926).

Родился в Германии, с 1893 жил в Швейцарии, с 1914 в Германии, в 1933 эмигрировал в США. Создал частную (1905) и общую (1907-16) теории относительности. Автор основополагающих трудов по квантовой теории света: ввел понятие фотона (1905), установил законы фотоэффекта, основной закон фотохимии (закон Эйнштейна), предсказал (1917) индуцированное излучение. Альберт Эйнштейн развил статистическую теорию броуновского движения, заложив основы теории флуктуаций, создал квантовую статистику Бозе — Эйнштейна. С 1933 работал над проблемами космологии и единой теории поля. В 30-е годы он выступал против фашизма, войны, в 40-е — против применения ядерного оружия. В 1940 подписал письмо президенту США, об опасности создания ядерного оружия в Германии, которое стимулировало американские ядерные исследования. Один из инициаторов создания государства Израиль. Нобелевская премия (1921, за труды по теоретической физике, особенно за открытие законов фотоэффекта).

Детство и начальное образование Эйнштейна

Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 в старинном немецком городе Ульме, в Германии но через год семья переселилась в Мюнхен, где отец Альберта, Герман Эйнштейн, и дядя Якоб организовали небольшую компанию «Электротехническая фабрика Я. Эйнштейна и К°». Вначале дела компании, занимавшейся усовершенствованием приборов дугового освещения, электроизмерительной аппаратурой и генераторами постоянного тока, шли довольно успешно. Но в 90-х годах 19 века, в связи с расширением строительства крупных электроцентралей и линий дальних электропередач, возник целый ряд мощных электротехнических фирм. Надеясь спасти компанию, братья Эйнштейны в 1894 перебрались в Милан, однако через два года, не выдержав конкуренции, компания прекратила свое существование.

Дядя Якоб уделял много времени маленькому племяннику. «Я помню, например, что теорема Пифагора была мне показана моим дядей еще до того, как в мои руки попала священная книжечка по геометрии», — так Эйнштейн в воспоминаниях, относящихся к 1945, говорил об учебнике евклидовой геометрии. Часто дядя задавал мальчику математические задачи, и тот «испытывал подлинное счастье, когда справлялся с ними».

Родители отдали Альберта сначала в католическую начальную школу, а затем в мюнхенскую классическую гимназию Луитпольда, известную как прогрессивное и весьма либеральное учебное заведение, но которую он так и не окончил, переехав вслед за семьей в Милан. И в школе, и в гимназии Альберт Эйнштейн приобрел не лучшую репутацию. Чтение научно-популярных книг породило у юного Эйнштейна, по его собственному выражению, «прямо-таки фантастическое свободомыслие». В своих воспоминаниях физик-теоретик Макс Борн писал: «Уже в ранние годы Эйнштейн показал неукротимую волю к независимости. Он ненавидел игру в солдаты, потому что это означало насилие». Позже А. Эйнштейн говорил, что людям, которым доставляет удовольствие маршировать под звуки марша, головной мозг достался зря, они вполне могли бы довольствоваться одним спинным.

Первый год в Швейцарии

В октябре 1895 шестнадцатилетний Альберт Эйнштейн пешком отправился из Милана в Цюрих, чтобы поступить в Федеральную высшую техническую школу — знаменитый Политехникум, для поступления в который не требовалось свидетельства об окончании средней школы. Блестяще сдав вступительные экзамены по математике, физике и химии, он, однако, с треском провалился по другим предметам. Ректор Политехникума, оценив незаурядные математические способности Эйнштейна, направил его для подготовки в кантональную школу в Аарау (в 20 милях к западу от Цюриха), которая в то время считалась одной из лучших в Щвейцарии. Год, проведенный в этой школе, которой руководил серьезный ученый и прекрасный педагог А. Таухшмид, оказался и очень полезным, и — по контрасту с казарменной обстановкой в Пруссии — приятным.

Учеба в Политехникуме

Выпускные экзамены в Аарау Альберт Эйнштейн сдал вполне успешно (кроме экзамена по французскому языку), что дало ему право на зачисление в Политехникум в Цюрихе. Кафедру физики там возглавлял профессор В. Г. Вебер, прекрасный лектор и талантливый экспериментатор, занимавшийся в основном вопросами электротехники. Поначалу он очень хорошо принял Эйнштейна, но в дальнейшем отношения между ними осложнились настолько, что после окончания учебы Эйнштейн некоторое время не мог устроиться на работу. В какой-то мере это объяснялось чисто научными причинами. Отличаясь консерватизмом взглядов на электромагнитные явления, Вебер не принимал теории Максвелла, представлений о поле и придерживался концепции дальнодействия. Его студенты узнавали прошлое физики, но не ее настоящее и, тем более, будущее. Эйнштейн же изучал труды Максвелла, был убежден в существовании всепроникающего эфира и размышлял о том, как на него действуют различные поля (в частности, магнитное) и как можно экспериментально обнаружить движение относительно эфира. Он тогда не знал об опытах американского ученого-физика Альберта Майкельсона и независимо от него предложил свою интерференционную методику.

Но опыты, придуманные Альбертом Эйнштейном, со страстью работавшим в физическом практикуме, не имели шансов осуществиться. Преподаватели недолюбливали строптивого студента. «Вы умный малый, Эйнштейн, очень умный малый, но у вас есть большой недостаток — вы не терпите замечаний», — сказал ему как-то Вебер, и этим определялось многое.

Бюро патентов. Первые шаги А. Эйнштейна к признанию

После окончания Политехникума в 1900 году, молодой дипломированный преподаватель физики (Эйнштейну шел тогда двадцать второй год) жил в основном у родителей в Милане и два года не мог найти постоянной работы. Только в 1902 он получил наконец, по рекомендации друзей, место эксперта в федеральном Бюро патентов в Берне. Незадолго до этого Альберт сменил гражданство и стал щвейцарским подданным. Через несколько месяцев после устройства на работу он женился на своей бывшей цюрихской однокурснице Милеве Марич, родом из Сербии, которая была на четыре года старше его. В Бюро патентов, которое Эйнштейн называл «светским монастырем», он проработал семь с лишним лет, считая эти годы самыми счастливыми в жизни. Должность «патентного служки» постоянно занимала его ум различными научными и техническими вопросами, но оставляла достаточно времени для самостоятельной творческой работы. Ее результаты к середине «счастливых бернских лет» составили содержание научных статей, которые изменили облик современной физики, принесли Эйнштейну мировую славу.

Броуновское движение

Первая из этих статей — «О движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц, вытекающем из молекулярно-кинетической теории», вышедшая в 1905 году, — была посвящена теории броуновского движения. Это явление (непрерывное беспорядочное зигзагообразное движение частичек цветочной пыльцы в жидкости), открытое в 1827 английским ботаником Робертом Броуном, уже получило тогда статистическое объяснение, но теория Эйнштейна (который не знал предшествующих работ по броуновскому движению) имела законченную форму и открывала возможности количественных экспериментальных исследований. В 1908 эксперименты французского физика Жана Батиста Перрена полностью подтвердили теорию Эйнштейна, что сыграло важную роль для окончательного становления молекулярно-кинетических представлений.

Кванты и фотоэффект

В том же 1905 году вышла и другая работа Эйнштейна — «Об одной эвристической точке зрения на возникновение и превращение света». За пять лет до этого немецкий физик Макс Планк показал, что спектральный состав излучения, испускаемого горячими телами, находит объяснение, если принять, что процесс излучения дискретен, то есть свет испускается не непрерывно, а дискретными порциями определенной энергии. Эйнштейн выдвинул предположение, что и поглощение света происходит теми же порциями и что вообще «однородный свет состоит из зерен энергии (световых квантов),… несущихся в пустом пространстве со скоростью света». Эта революционная идея позволила Эйнштейну объяснить законы фотоэффекта, в частности, факт существования «красной границы», то есть той минимальной частоты, ниже которой выбивания светом электронов из вещества вообще не происходит.

Идея квантов была применена Альбертом Эйнштейном и к объяснению других явлений, например, флуоресценции, фотоионизации, загадочных вариаций удельной теплоемкости твердых тел, которые не могла описать классическая теория.

Работы Эйнштейна, посвященные квантовой теории света, были удостоены в 1921 Нобелевской премии.

Частная (специальная) теория относительности

Наибольшую известность А. Эйнштейну все же принесла теория относительности, изложенная им впервые в 1905, в статье «К электродинамике движущихся тел». Уже в юности Эйнштейн пытался понять, что увидел бы наблюдатель, если бы бросился со скоростью света вдогонку за световой волной. Теперь Эйнштейн решительно отверг концепцию эфира, что позволило рассматривать принцип равноправия всех инерциальных систем отсчета как универсальный, а не только ограниченный рамками механики.

Эйнштейн выдвинул удивительный и на первый взгляд парадоксальный постулат, что скорость света для всех наблюдателей, как бы они ни двигались, одинакова. Этот постулат (при выполнении некоторых дополнительных условий) приводит к полученным ранее Хендриком Лоренцом формулам для преобразований координат и времени при переходе из одной инерциальной системы отсчета в другую, движущуюся относительно первой. Но Лоренц рассматривал эти преобразования как вспомогательные, или фиктивные, не имеющие непосредственного отношения к реальному пространству и времени. Эйнштейн понял реальность этих преобразований, в частности, реальность относительности одновременности.

Таким образом, принцип относительности, установленный для механики еще итальянским ученым и физиком Галилеем, был распространен на электродинамику и другие области физики. Это привело, в частности, к установлению важного универсального соотношения между массой М, энергией Е и импульсом Р: E2= М2 c4 + P2 с2 (где с — скорость света), которое можно назвать одной из теоретических предпосылок использования внутриядерной энергии.

Профессорская деятельность.

Приглашение в Берлин. Общая теория относительности

В 1905 Альберту Эйнштейну было 26 лет, но его имя уже приобрело широкую известность. В 1909 он избран профессором Цюрихского университета, а через два года — Немецкого университета в Праге.

В 1912 Эйнштейн возвратился в Цюрих, где занял кафедру в Политехникуме, но уже в 1914 принял приглашение переехать на работу в Берлин в качестве профессора Берлинского университета и одновременно директора Института физики. Германское подданство Эйнштейна было восстановлено. К этому времени уже полным ходом шла работа над общей теорией относительности. В результате совместных усилий Эйнштейна и его бывшего студенческого товарища М. Гроссмана в 1912 появилась статья «Набросок обобщенной теории относительности», а окончательная формулировка теории датируется 1915 годом. Эта теория, по мнению многих ученых, явилась самым значительным и самым красивым теоретическим построением за всю историю физики. Опираясь на всем известный факт, что «тяжелая» и «инертная» массы равны, удалось найти принципиально новый подход к решению проблемы, поставленной еще английским физиком Исааком Ньютоном: каков механизм передачи гравитационного взаимодействия между телами и что является переносчиком этого взаимодействия.

Ответ, предложенный Эйнштейном, был ошеломляюще неожиданным: в роли такого посредника выступала сама «геометрия» пространства — времени. Любое массивное тело, по Эйнштейну, вызывает вокруг себя «искривление» пространства, то есть делает его геометрические свойства иными, чем в геометрии Евклида, и любое другое тело, движущееся в таком «искривленном» пространстве, испытывает воздействие первого тела.

Общая теория относительности привела к предсказанию эффектов, которые вскоре получили экспериментальное подтверждение. Она позволила также сформулировать принципиально новые модели, относящиеся ко всей Вселенной, в том числе и модели нестационарной (расширяющейся) Вселенной.

Эмиграция

Альберт Эйнштейн не без колебаний принял предложение переехать в Берлин. Но возможность общения с крупнейшими немецкими учеными, в числе которых был и Планк, привлекала его.

Политическая и нравственная атмосфера в Германии делалась все тягостнее, антисемитизм поднимал голову, и когда власть захватили фашисты, Эйнштейн в 1933 навсегда покинул Германию. Впоследствии в знак протеста против фашизма он отказался от германского подданства и вышел из состава Прусской и Баварской Академий наук.

В берлинский период, кроме общей теории относительности, Эйнштейном была разработана статистика частиц целого спина, введено понятие вынужденного излучения, играющего важную роль в лазерной физике, предсказано (совместно с де Гаазом) явление возникновения вращательного импульса тел при их намагничивании и др. Однако, будучи одним из создателей квантовой теории, Эйнштейн не принял вероятностной интерпретации квантовой механики, полагая, что фундаментальная физическая теория не может быть статистической по своему характеру. Он нередко повторял, что «Бог не играет в кости» со Вселенной.

Переехав в США, Альберт Эйнштейн занял должность профессора физики в новом институте фундаментальных исследований в Принстоне (штат Нью-Джерси). Он продолжал заниматься вопросами космологии, а также усиленно искал пути построения единой теории поля, которая бы объединила гравитацию, электромагнетизм (а возможно, и остальное). И хотя реализовать эту программу ему не удалось, это не поколебало репутации Эйнштейна как одного из величайших естествоиспытателей всех времен.

В Принстоне Эйнштейн стал местной достопримечательностью. Его знали как физика с мировым именем, но для всех он был скромным, приветливым и несколько эксцентричным человеком, с которым можно было столкнуться прямо на улице. В часы досуга он любил музицировать. Начав учиться игре на скрипке в шесть лет, Эйнштейн продолжал играть всю жизнь, иногда в ансамбле с другими физиками. Ему нравился парусный спорт, который, как он полагал, необыкновенно способствует размышлениям над физическими проблемами.

Среди многочисленных почестей, оказанных Эйнштейну, было предложение стать президентом Израиля, последовавшее в 1952, которое он не принял.

Будучи последовательным сторонником сионизма, Альберт Эйнштейн приложил немало усилий к созданию Еврейского университета в Иерусалиме в 1925 году.

В умах многих людей имя Эйнштейна связано с атомной проблемой. Действительно, понимая, какой трагедией для человечества могло бы оказаться создание в фашистской Германии атомной бомбы, он в 1939 направил президенту США письмо, послужившее толчком для работ в этом направлении в Америке. Но уже в конце войны его отчаянные попытки удержать политиков и генералов от преступных и безумных действий оказались тщетными. Это было самой большой трагедией его жизни.

Альберт Эйнштейн скончался 18 апреля 1955 в Принстоне, США, от аневризмы аорты.

Источник

Нейрофизиологи активно исследуют возможности нашего мозга — в том числе, и то, как наш разум управляет нашим самочувствием. Впрочем, иллюстрации того, насколько здоровье и болезнь могут быть «делом рук» воображения, можно найти в истории еще задолго до появления нейронаук. Так или иначе, эффект плацебо играет большую роль в современной медицине, а ученые по-прежнему спорят о принципах его работы.

Лечение самовнушением

Плацебо появилось на свет в начале XIX века, этим словом называли «любое лекарство подобранное для удовлетворения больного нежели для его пользы». Приблизительно в то же время, когда появился и сам термин, в моду вошли «тракторы Перкинс». Металлические спицы, изготовленные из особо сплава и излечивающие все возможные болезни, стоили очень дорого, целых пять гиней. Английский врач Джон Хейгарт решил проверить, так ли они эффективны на самом деле и поменял спицы с металлических на деревянные. Однако это не помешало четырем из пяти его пациентов излечиться.

Использовать плацебо как разновидность лекарства продолжали вплоть до середины XX века, особенно во время II мировой войны — перебои с поставками обезболивающих были регулярными, как и случаи, когда врачи выдавали, к примеру, физраствор за сильный анальгетик. Такая тактика срабатывала достаточно часто — солдаты чувствовали обещанное облегчение.

Во второй половине прошлого века исследовать эффект плацебо начали куда более систематически. То, что вещество без каких-либо лечебных свойств оказывает ожидаемое пациентом действие, было известно давно. В дополнение к этому удалось выяснить, что степень эффекта во многом зависит от стоимости препарата, того, насколько «внушительно» выглядят таблетки, доверяет ли пациент врачу и каков его уровень внушаемости. Стал понятнее и механизм работы плацебо — после рассказа о радужных перспективах лечения мозг человека начинает производить ряд веществ, которые и отвечают за «чудесное исцеление».

Помощь науке

Примерно в середине прошлого века произошло окончательное перепрофилирование плацебо в медицине — из самостоятельного препарата оно окончательно стало подспорьем в исследованиях лекарственных средств. Сейчас плацебо — основа и ключевой элемент клинических исследований любой фармкомпании. После того, как будущее лекарство проходит разработку в лаборатории, тестируется на животных и, в некоторых случаях, на здоровых добровольцах, его проверяют на эффективность в клинических условиях. Пациентов делят на две группы, и одна из них получает экспериментальный препарат, а другая — точно такие же на вид таблетки (или инъекции, или что угодно еще) с плацебо. Если о том, кто что получает, знает только лечащий врач, то исследованием называется «слепым плацебо-контролируемым», а если не знает и он, а за эффективностью следят третьи лица, то это «двойное слепое плацебо-контролируемое исследование». Такая сложная схема имеет смысл — врач может, не желая того, мимикой или жестами дать больному понять, что именно тот получает.

Плацебо-контролируемые исследования — очень важный этап выпуска на рынок эффективных препаратов, и роль лекарства-пустышки сегодня неоценима. Правда, нельзя сказать, что она ограничивается лишь исследованиями. Даже не упоминая сомнительные БАДы, гомеопатию и народные средства, эффект плацебо активно используется в современной медицине: крупные и уважаемые фармацевтические компании стремятся дать своим препаратам максимально внушительные названия, а сами таблетки сделать крупнее и ярче (в этом случае, как показали исследования, они работают лучше). Да и обычные врачи продолжают прописывать пациентам невинные таблетки — недавнее совместное исследование Оксфордского и Саутгемптонского университетов показало, что 97% британских врачей хотя бы раз давали клиентам плацебо. Впрочем, винить их в этом было бы странно — если воображение может ускорить выздоровление, почему бы не помочь ему в этом?

Как правило, нормой считается положительный эффект у 5-10% пациентов из группы принимающих плацебо. У некоторых же, напротив, проявляется эффект «ноцебо» — то есть отрицательный плацебо-эффект: пациенты начинают испытывать побочные эффекты «препарата», которых они ожидают.

Как это работает

Принципы работы у плацебо еще интереснее, чем механизмы «запуска» психосоматики. Недавнее исследование, проведенное исследователями из Гарвардской медицинской школы и Массачуссетского госпиталя, показало, что у одних и тех же людей ответ на разные типы плацебо-терапии может быть разным — это зависит от множества внешних факторов, таких, как доверие к конкретным лекарственным формам, атмосфера, в которой препарат давался, и сопровождающие слова врача.

В целом же эффект плацебо практически независимо друг от друга объясняют психологи и нейробиологи. Первые говорят о снижении уровня тревоги после приема таблетки, об ожидании результата, которое лежит в основе эффективности «пустышек». Эффект ожидания настолько силен, что беременные женщины, получавшие рвотное средство вместо противорвотного, говорили исследователям, что уровень тошноты у них понизился. Плацебо-эффект объясняют также доверием к фигуре врача, воспринимаемой отчасти как родительская, «эффектом смысла» — бессознательным восприятием значимости обстановки и самого «контекста» приема лекарства.

Нейробиологи, в свою очередь, говорят о механизмах работы плацебо несколько иначе — по словам итальянского ученого Фабрицио Бенедетти, за каждым состоянием пациента, вызванным плацебо, стоят свои нейробиологические механизмы, так что корректнее говорить не об одном эффекте плацебо, а об эффектах. Один из них, например, это снижение тревожности. Фраза «Сейчас я дам вам мощное обезболивающее и все пройдет» сама по себе действует на организм как хороший седативный препарат.

Ожидания от приема препарата также включают механизмы вознаграждения, активируя прилежащее ядро мозга и стимулируя выработку допамина, участвующего в выработке опиоидных пептидов, обладающих обезболивающим действием. Впрочем, и в создании эффекта ноцебо без допамина не обходится — специалист Мичиганского университета Джон-Кар Зубьета, провел исследование, используя позитронно-эмиссионную томографию, и выяснил, что эффект ноцебо усиливает чувствительность человека к боли, снижая уровень допамина (и, соответственно, подавляя выработку опиоидных пептидов). А тот же Фабрицио Бенедетти обнаружил, что от болей, вызванных эффектом ноцебо, может помочь проглюмид — препарат, блокирующего рецепторы гормона холецистокинина, который, в числе прочего, «отвечает» за чувство тревоги.

Источник

Когда Джон Дальтон впервые в истории современной науки предложил атомную теорию строения вещества, атомы представлялись ему неделимыми, наподобие микроскопических бильярдных шаров.

Однако на протяжении всего XIX столетия становилось всё очевиднее, что такая модель неприемлема. Поворотной точкой стало открытие электрона Дж. Дж. Томсоном в 1897 году, из которого следовало, что атом состоит из отдельных частиц — прямое свидетельство против его неделимости. Последним гвоздем в крышку гроба неделимого атома стало открытие в 1911 году атомного ядра (см. Опыт Резерфорда). После этих открытий стало ясно, что атом не просто делим, но что он еще и обладает дискретной структурой: состоит из массивного, положительно заряженного центрального ядра и движущихся по орбитам вокруг него легких, отрицательно заряженных электронов.

Но с этой простой планетарной моделью атома тут же возникли проблемы. Прежде всего, согласно физическим законам того времени, такой атом не мог бы просуществовать дольше доли мгновения — на наше счастье, мы имеем все основания утверждать, что этот факт опытом не подтверждается. Аргументация была такова: в соответствии с законами механики Ньютона, электрон, находящийся на орбите, движется с ускорением. Следовательно, согласно уравнениям Максвелла, он должен излучать электромагнитные волны и, как следствие, терять энергию (в силу закона сохранения энергии; см. Уравнение состояния идеального газа) и вскоре сойти с орбиты и упасть на ядро. Это стандартная задачка по физике для студентов-первокурсников, и любой из них легко докажет путем таких рассуждений, что планетарный атом не просуществует и секунды. Очевидно, что-то было не так в этой простой модели строения атома, раз реальные атомы, окружающие нас, просуществовали миллиарды лет.

Разрешить эту проблему и направить физиков по верному пути понимания атомной структуры удалось молодому датскому теоретику Нильсу Бору, недавно прибывшему на стажировку в Англию после защиты докторской диссертации у себя на родине. За отправную точку Бор принял новые постулаты квантовой механики, согласно которым на субатомном уровне энергия испускается исключительно порциями, которые получили название «кванты». Немецкий физик Макс Планк воспользовался положением о том, что атомы излучают свет отдельными частицами (позже Альберт Эйнштейн назвал их «фотоны»), для разрешения застарелой проблемы излучения черного тела. Используя концепцию фотонов, Альберт Эйнштейн теоретически объяснил фотоэлектрический эффект. За свои работы и Планк, и Эйнштейн получили по Нобелевской премии.

Бор развил квантовую теорию еще на шаг и применил ее к состоянию электронов на атомных орбитах. Говоря научным языком, он предположил, что угловой момент электрона (см. Опыт Штерна—Герлаха) квантуется. Далее он показал, что в этом случае электрон не может находиться на произвольном удалении от атомного ядра, а может быть лишь на ряде фиксированных орбит, получивших название «разрешенные орбиты». Электроны, находящиеся на таких орбитах, не могут излучать электромагнитные волны произвольной интенсивности и частоты, иначе им, скорее всего, пришлось бы перейти на более низкую, неразрешенную орбиту. Поэтому они и удерживаются на своей более высокой орбите, подобно самолету в аэропорту отправления, когда аэропорт назначения закрыт по причине нелетной погоды.

Однако электроны могут переходить на другую разрешенную орбиту. Как и большинство явлений в мире квантовой механики, этот процесс не так просто представить наглядно. Электрон просто исчезает с одной орбиты и материализуется на другой, не пересекая пространства между ними. Этот эффект назвали «квантовым прыжком», или «квантовым скачком». Позже этот термин обрел широкую популярность и вошел в наш лексикон со значением «внезапное, стремительное улучшение» («Настоящий квантовый скачок в технологии производства наручных часов!»). Если электрон перескакивает на более низкую орбиту, он теряет энергию и, соответственно, испускает квант света — фотон фиксированной энергии с фиксированной длиной волны. На глаз мы различаем фотоны разных энергий по цвету — раскаленная на огне медная проволока светится синим, а натриевая лампа уличного освещения — желтым. Для перехода на более высокую орбиту электрон должен, соответственно, поглотить фотон.

В картине атома по Бору, таким образом, электроны переходят вниз и вверх по орбитам дискретными скачками — с одной разрешенной орбиты на другую, подобно тому, как мы поднимаемся и спускаемся по ступеням лестницы. Каждый скачок обязательно сопровождается испусканием или поглощением кванта энергии электромагнитного излучения, который мы называем фотоном.

Со временем интуитивная гипотеза Бора уступила место строгой систематической формулировке в рамках законов квантовой механики и, в частности, концепции двойственной природы элементарных частиц — корпускулярно-волновой (см. Принцип дополнительности). Сегодня электроны представляются нам не микроскопическими планетами, обращающимися вокруг атомного ядра, а волнами вероятности, плещущимися внутри своих орбит — подобно приливам и отливам в тороидальном бассейне — и подчиняющимися уравнению Шрёдингера. Современные физики, как само собой разумеющееся, рассчитывают характеристики этих волн для самых сложных по структуре атомов и используют их для объяснения свойств и поведения этих атомов. Однако основополагающую картину всей современной квантовой механики нарисовал в своем великом прозрении Нильс Бор — в далеком теперь 1913 году.

Источник

Важно понимать, что депрессия или, правильнее, депрессивное расстройство, является опасным заболеванием, требующим вмешательства профессионального врача. Депрессия может быть спровоцирована разными факторами, некоторые из которых относятся к физиологии, а некоторые — к психологии.

Вот 5 наиболее опасных привычек, которые могут привести к депрессии.

Недостаток физических нагрузок

Физические нагрузки благотворно влияют на здоровье человека, в том числе и на психическое. Их отсутствие может привести к депрессии. Люди, остающиеся весь день дома, становятся ленивыми и/или начинают слишком много есть. Это снижает самооценку. Кроме того, когда вы столкнетесь с каким-нибудь затруднением в жизни, идея заняться спортом придет к вам в голову в последнюю очередь.

Отсутствие занятий спортом или другой адекватной физической нагрузки снижает выработку в головном мозге «гормонов радости» — дофамина и серотонина. Соответственно, когда вы окажетесь лицом к лицу с печальным событием, вероятность впасть в депрессию будет для вас существенно выше. Напротив, 40 минут упражнений в день повышают содержание этих гормонов в крови до уровня выше среднего.

Неправильное питание

Здоровое питание важно не только для тела, но и для разума. Полинасыщенные омега-3 жиры имеют важное значение для правильного функционирования мозга. Эти жиры не могут быть созданы организмом самостоятельно, поэтому нужно следить за тем, чтобы они попадали в него с пищей, в противном случае риск депрессии возрастает.

Больше всего омега-3 жиров в мясе диких животных, рыбе и морепродуктах. В крайнем случае, можно воспользоваться пищевыми добавками — это лучше, чем ничего. Они тоже могут помочь держать мозг в тонусе.

Недостаток сна и стрессы

Если вы постоянно не даете себе выспаться, вы самостоятельно загоняете себя в депрессию. Врачи рекомендуют спать не менее 7-8 часов в сутки. Чтобы облегчить себе засыпание, никогда не ложитесь спать с планшетом или ноутбуком в руках.

Недосып делает человека более нервным и более подверженным параноидальным настроениям. Все это становится основой для депрессии. К тому же, люди, которые спят мало, хуже работают, а это провоцирует конфликты с начальством и новый стресс. Цените сон и это поможет вам избежать депрессии.

Одиночество

Искусственная изоляция в одиночестве — один из вернейших путей к депрессии. Отгораживаясь от семьи и друзей вы готовите себе почву для практически любых психических заболеваний. Ученые доказали, что люди, имеющие более развитую и обширную сеть контактов, менее склонны к депрессии.

Общение стимулирует положительные электрохимические процессы, происходящие в головном мозге. Одиночество же подразумевает, что вам будет не с кем поделиться своими проблемами. В отсутствие контактов работоспособность мозга снижается и тогда мы уже не в силах эффективно противостоять внешнему давлению.

Тяжелые раздумья

Тяжелые мысли тоже входят в число основных причин депрессии. Постоянные размышления о неудачах, отказах или потерях опасны. В этом мире есть вещи, которые неподвластны нам, а потому лучше всего не думать о них много. Размышления о них могут привести не только к депрессии, но и к сумасшествию.

Вы можете проговаривать свои проблемы вслух с близкими людьми (вспомним пункт 4). Если поговорить не с кем, то запишите проблемы на бумажку и выбросьте или сожгите ее — этот символический жест помогает ощутить внутреннюю свободу.

Источник