Архив за месяц: Сентябрь 2014

За последние 10–15 лет в биологии произошли грандиозные изменения, прежде всего в области генетики: расшифрован геном человека, появилась наука эпигенетика – дословно «надгенетика». Каждый день появляются сообщения о том, что открыт ген страха, ген ужаса, любви и прочие.

При этом долгое время не было ясно, как именно работают гены. Классический пример: бабочка, гусеница, куколка. У этих трех форм одного существа совершенно одинаковые гены, тем не менее из них получаются и бабочка, и гусеница, и куколка. Значит, гены могут проявиться или не проявиться, включиться или нет. И управляет этим долгое время остававшийся неизвестным механизм.

В 1947 году Конрад Уоддингтон ввел термин эпигенетика, еще не зная точного строения ДНК, но подозревая, что нечто действительно управляет наследственным материалом живых организмов. Сам термин «эпигенетика» жил спокойно на протяжении 40–50 лет, пока в 1990-е годы не стали появляться эксперименты, доказывающие истинность предположения Уоддингтона.

Ученый Рэнди Джиртл, многое сделавший для эпигенетики, говорил: «ДНК – это еще не судьба. Раньше считалось, что только гены предопределяют нашу сущность. Но сегодня мы точно знаем – то, что мы едим, пьем или курим, воздействует на активность наших собственных генов и генов будущих поколений. Эпигенетика предлагает нам свободу выбора. Эпигенез – это вовсе не наследуемые изменения ДНК, а наследуемая способность организма изменять активность генов под воздействием различных факторов».

В 2009 году было продемонстрировано, что эпигенетически наследуется не только внешний вид и предрасположенность к некоторым заболеваниям, но и определенные интеллектуальные способности. Ученые из двух американских университетов прививали мышам так называемый ген агути – южноамериканского грызуна. Ген этот довольно сильно ухудшает способности мыши, делает ее болезненной, с предрасположенностью к диабету. Получаются толстые рыжие (ген меняет окрас) и туповатые мышки. Интересно, что потомство мышей с геном агути будет обладать теми же свойствами. Если же первое поколение мышей посадить на специальную диету, включающую лук и чеснок, в которых много так называемых метильных групп, то ген агути у них останется, но перестанет проявляться, и они станут обычными здоровыми мышами, так же, как и их потомство, которое унаследует ген агути. То есть получилось, что приобретенный признак наследуется, в том числе внуками, вплоть до третьего-четвертого поколений. Все это значит, что помимо чистой генетики существуют также генетические переключатели, одним из которых являются метильные группы, определяющие поведение генов и свойства будущего живого организма.

Свойств, которые могут управляться генетическими переключателями, довольно много: ожирение, память, обучаемость и другие. Так, например, доказано, что мы не только то, что мы едим, но еще и то, что ела наша мама. Часто видишь, как идет по улице полная мама с довольно полным ребенком. Всегда считалось, что это генетический фактор и принятая в этой семье диета. И это отчасти, конечно, верно, но верно не только это. Диета мамы может повлиять не только на то, какой будет дочка, но и на то, какой будет внучка.

Кевин Синклер делал такой вывод: «Еще до рождения наследника и даже до зачатия мать должна правильно питаться, чтобы свой эпигенетически неверный обмен веществ не передать детям. Женщинам с избыточным весом следует заранее похудеть».

Недавно была опубликована работа по влиянию эпигенетических факторов на гомосексуальность. С эволюционной точки зрения это явление вроде как невыгодно, потому что нет потомства. Генов гомосексуальности обнаружено не было, но вот ученые из американского Национального института математического и биологического синтеза определили роль эпигенетических факторов в этом явлении. Генетические переключатели защищают специфичные для определенного пола черты от маскулинизации или феминизации. Одни влияют на половые органы, другие на сексуальную идентичность, а третьи на сексуальные предпочтения. Однако когда переключатели передаются по наследству от отца к дочери или от матери к сыновьям, они могут дать обратный эффект: феминизацию сыновей и маскулинизацию дочерей.

На Западе, кстати, вовсю идет коммерциализация эпигенетики. Предполагается, что в ближайшем будущем удастся создать не только лекарства от многих болезней, но и индивидуальные лекарства для конкретного человека, учитывающие характеристики его генетического кода.

Эпигенетика также интересна с точки зрения перспектив клонирования. Сейчас клоны получаются болезненными и довольно быстро умирают. Это принято связывать как раз с эпигенетическими факторами, потому что гены у клонов абсолютно идентичны генам животного, у которого были взяты соматические клетки.

Не так давно был расшифрован ген неандертальца. Прежде считалось, что неандерталец предком человека не является, но теперь выяснилось, что от 1% до 4% генома остались у нас именно от него. Это совсем не так мало, ведь, например, от шимпанзе мы по геному отличаемся всего на 3%. Когда-то неандертальцы смешивались с кроманьонцами, абсолютно точно нашими предками, и даже давали потомство. В пещере на маленьком индонезийском острове Флорес нашли останки людей очень маленького роста, около метра. Они, возможно, тоже вступали в контакт с кроманьонцами. В Горном Алтае, в так называемой Денисовской пещере найден третий вид древних людей, которые, по предположениям, также скрещивались с кроманьонцами. Поэтому мы, homo sapiens, результат долгого процесса скрещивания.

Что касается генетических угроз. Эти угрозы во многом кажутся сейчас надуманными, но кто знает, что случится дальше. Например, можно себе представить, что в скором будущем работодатели будут просить у вас предоставить расшифровку вашего генома. Из-за этого может появиться, скажем, антропологический расизм. Например, людей с высоким процентом генов неандертальцев не будут брать на работу. Или, наоборот, брать, потому что их легче контролировать, потому что они менее развиты интеллектуально. Опасность гипотетическая, но мы знаем, что человечество придумывает самые разные и удивительные формы расизма.

Вторая генетическая угроза – создание клона человека. Во многих странах клонирование человека запрещено, но в остальных, как ни странно, в мусульманских, к нему относятся спокойно. Поскольку запретить такие исследования нельзя, ведь какие бы запреты ни принимались, науку не остановишь, можно хотя бы проследить за тем, чтобы это не делалось в тайне, и разработать некие критерии, понимание того, что делать с этими новыми людьми.

Вопросы и ответы

Вопрос: Что будет, если взять абсолютно одинаковые организмы, например клонированные, поместить их в совершенно одинаковые условия: одинаково кормить, воспитывать. Будут ли они одинаковыми? Или есть еще какие-то механизмы влияния?

Ответ: В некотором роде такие эксперименты очень любили проводить в концлагерях, где специально отбирали близнецов (а это практически клоны) и изучали, одинаково ли на них действуют химические препараты, одинаково ли они болеют. Правда, эти эксперименты были очень плохо методически поставлены.

Я лично думаю, что процент сходства будет очень высок. Есть материалы исследований близнецов, разлученных в детстве, часто даже живших затем на разных континентах, и у них оказывалось очень много общего. В том числе то, что касается заболеваний и предпочтений в области партнера.

Короче, если взять кусочек Ленина и вырастить из него еще одного Владимира Ильича, он не напишет «Материализм и эмпириокритицизм» абсолютно точно, но у него могут быть близкие к оригиналу заболевания.

Вопрос: В этом году было дано разрешение на выращивание генно-модифицированных растений в РФ, а потом Госдумой был внесен законопроект, это дело запрещающий. И раскол существует не только среди политиков, но и среди биологов: одни убеждены, что генно-модифицированные продукты есть нельзя и в следующем поколении это скажется на репродуктивной функции, другие считают, что это безопасно. Как считаете вы?

Ответ: Нет ни одного эксперимента, подтверждающего мифическую вредность генно-модифицированных организмов. Когда производят генное модифицирование растений, а теперь и животных, их довольное долгое время, до пяти, а то и десяти лет, тестируют и проводят над ними испытания самыми различными методами: биологическими, химическими, проверяют на аллергенность. Чего, кстати, не делают с продуктами, полученными методами обычной селекции. Никто мичуринскую черноплодку, например, с этой точки зрения не проверял. Просто смотрели, вкусная она или нет. Получается, что генно-модифицированные продукты даже более безопасны, потому что их всесторонне проверяют. Конечно, случаются проколы, но это скорее исключения.

Вопрос: Не является ли главной генетической угрозой то, что у нас отсутствует генетический отбор сейчас? Раньше много детей умирало, а сейчас большинство выживает, и происходит большое накопление генетических заболеваний.

Ответ: Я как-то боюсь на эту тему говорить и точно не знаю. Менделеев был четырнадцатым ребенком в семье, из которых умерло, по-моему, девять. Есть, конечно, точка зрения, что достижения медицины приводят к тому, что выживает большое количество детей, из-за этого начинается голод в Индии, например. Я не знаю, надо ли искусственно сокращать население. Но известно, что искусственные попытки, как в Китае, приводят лишь к страшным демографическим перекосам. Там, например, огромная нехватка невест. Я думаю, что лучше развивать медицину и предупреждать генетические заболевания на стадии внутриутробного развития. Тем более что сейчас это возможно.

Вопрос: Вы сказали, что количество генов неандертальцев варьируется у людей. Есть ли какая-то корреляция с расам? А у африканцев их нет вообще, так как они из Африки не уходили? Значит, можно определить, на какие свойства эти гены влияют?

Ответ: Действительно, было установлено, что у всех рас, кроме черной, есть гены неандертальцев. У кого-то их больше, у кого-то меньше. А вот у африканцев их ноль, потому что первый исход людей из Африки был до появления неандертальцев. Неандертальские расисты, если бы такие существовали, сильно бы удивились, узнав, что самые чистые в генетическом плане именно африканцы.

Вопрос: Можно ли создать, пользуясь существующими знаниями, идеального человека?

Ответ: А кто будет определять его идеальность? И по каким критериям? Можно получить идеальное растение или идеальное животное для исполнения какой-то функции. У Геринга, наверное, были свои представления об идеальном человек, у вас свои, у меня свои. Все зависит от того, в каком обществе будет воспитываться человек, каких идеалов будет придерживаться. Говорят, что джентльмены предпочитает блондинок. А я вот, наоборот, больше люблю темноволосых. Я, в общем, не знаю, какого идеального человека нам надо выводить.

Крейсер 1-го ранга Балтийского флота, третий корабль в серии «богинь» («Диана», «Паллада», «Аврора»), спущенный на воду 11 мая 1900 года. Участвовал в Цусимском сражении, Первой Мировой войне. Залп его орудия послужил сигналом к началу большевистского штурма Зимнего дворца. Во время Великой Отечественной он, сильно повреждённый, «сидел» на грунте в Ораниенбауме, защищая воздух над Кронштадтом. После войны служил учебной базой Нахимовского училища. Корабль был сильно переделан при реставрации 1984-1987 годов, фактически превратился в новодел. Отпиленное днище так и лежит брошенным на берегу Финского залива у деревни Ручьи в Кингисеппском районе. А недавно у Минобороны появились планы по переводу крейсера в ходовое состояние. Пока этого не случилось, предлагаю осмотреть «Аврору» от палубы до машинного отделения по состоянию на лето 2013 года.

Размеры корабля 126,8 на 16,8 м, осадка — 6,4 м, водоизмещение — более 7 тысяч тонн.

Корабль находится на вечной стоянке в Большой Невке, у Петроградской набережной.

Силуэт крейсера выделяется тремя высокими дымовыми трубами.

Также на палубе установлено несколько вентиляционных труб с загнутыми вперёд раструбами.

Грот-мачта.

По бортам размещены различные шлюпки, катера и баркасы корабля.

Корабельная рында.

На носу корабля всегда много посетителей, всех интересует 130-мм пушка Б-7 образца 1913 года, из которой был произведён самый знаменитый холостой выстрел.

Одна из десяти таких пушек поближе.

Вид через стекло в радиорубку.

Спустимся на один этаж ниже.

Экспозиция корабельного музея занимает пространство от 10-го до 68-го шпангоута.

Экскурсию проводила одна из старейших сотрудниц музея. Видя её бесконечную увлечённость кораблём, можно с уверенностью сказать: сейчас таких экскурсоводов уже не делают.

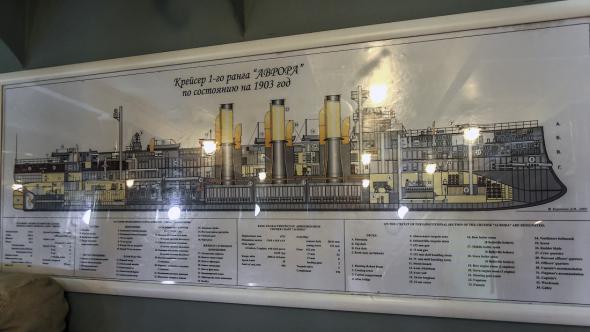

План корабля 110-летней давности.

Гибель броненосца «Ослябя» в Цусимском сражении, в котором «Авроре» посчастливилось уцелеть.

Летом 1917 года большая часть команды крейсера, находившегося на ремонте в Кронштадте, вступила в ряды РСДРП(б).

25 октября крейсер вошёл в Большую Неву, чтобы восстановить движение по Николаевскому мосту, разведённому накануне юнкерами. В 21:40 из бакового орудия «Авроры» был произведён один холостой выстрел, оказавший психологическое воздействие на защитников Зимнего дворца и, как утверждали советские источники, послуживший сигналом к штурму. Через три дня крейсер вернулся к стенке Франко-русского завода для окончания ремонта.

В 1922-1941 годах корабль служил учебной базой для курсантов военно-морских училищ, он ходил в учебные походы. В начале Великой Отечественной войны в районе Вороньей горы (ныне Красносельский район Санкт-Петербурга) была размещена батарея «А», в состав которой вошли девять снятых с крейсера 130-миллиметровых орудий. В сентябре в течение недели батарея вела бой с немецкими танками, сражаясь в полном окружении до последнего снаряда. К исходу восьмого дня боёв из 165 человек личного состава вышли к своим только 26 моряков.

С самой «Авроры» списали курсантов и включили его в систему ПВО Кронштадта. В сентябре 1941 года крейсер получил несколько попаданий, в результате которых сел на грунт с небольшим креном на правый борт. Обстрелы прекратились лишь со снятием блокады. 20 июля 1944 года корабль был поднят специалистами ЭПРОНа и с командой из 13 человек под командованием капитана 3-го ранга П. А. Доронина переведён в Ленинград.

22. В 1948 году «Аврору» перевели к окончательному месту стоянки на Большую Невку. Она стала филиалом Центрального военно-морского музея.

Сейчас внутри корабля появилась даже часовня.

В музее больше всего привлекли внимание многочисленные макеты кораблей.

Но самое интересное, конечно — исторические интерьеры. Здесь жили и питались матросы. По полу через весь кубрик протянуты якорные цепи.

А вот действующий камбуз корабля, здесь кормят экипаж и сотрудников музея.

Холл на верхней палубе.

Кают-компания.

Старые светильники.

Всё это было воссоздано в процессе реставрации конца 1980-х годов.

Спускаемся по лестнице вниз.

В самый низ, в машинное отделение.

Тут легко заметить борта крейсера, усиленные рёбрами жёсткости.

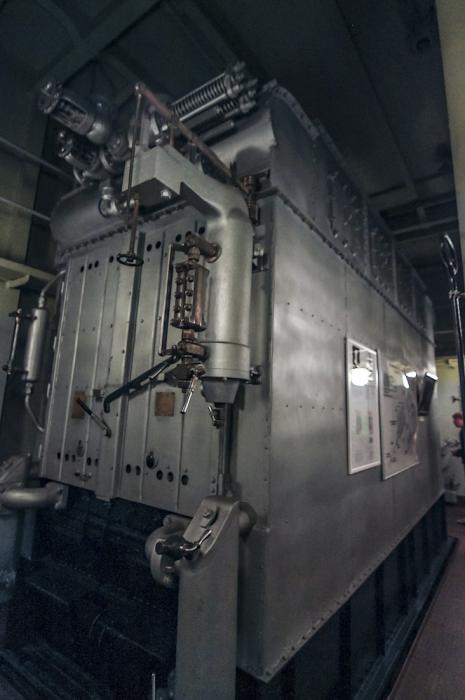

Один из 24-х паровых котлов системы Бельвиля-Долголенко, в 1984 году заменённый макетом.

Детали котлов.

Механизмы.

Углеподатчик — своеобразный «лифт-ведро».

Медные переговорные трубы.

Машинный телеграф.

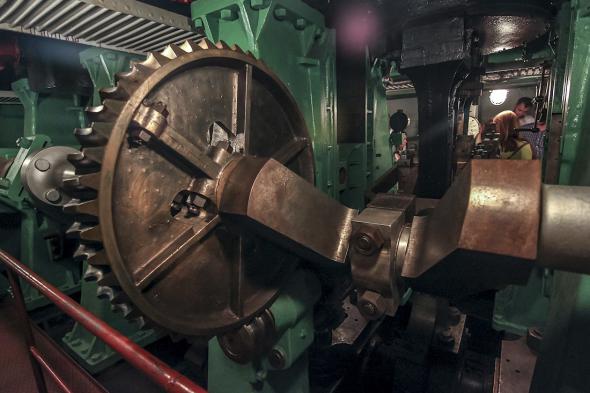

На корабле сохранились три оригинальных паровых машины тройного расширения.

Машины были построены на Франко-русском заводе (ныне Адмиралтейские верфи).

Они поражают своей мощью и размерами.

Манометры.

Маслёнки.

Поршни.

Колоссальная шестерня.

Коленчатый вал.

Шатун.

Усилие машин передавалось на этот вал, ведущий к трём винтам в хвосте корабля.

В 2010 году «Аврора» приказом министра Сердюкова была передана на баланс Центрального военно-морского музея. Вернётся ли он когда-нибудь в том или ином виде обратно в состав флота, сойдёт ли с места вечной стоянки — покажет время.

Крейсер 1-го ранга Балтийского флота, третий корабль в серии «богинь» («Диана», «Паллада», «Аврора»), спущенный на воду 11 мая 1900 года. Участвовал в Цусимском сражении, Первой Мировой войне. Залп его орудия послужил сигналом к началу большевистского штурма Зимнего дворца. Во время Великой Отечественной он, сильно повреждённый, «сидел» на грунте в Ораниенбауме, защищая воздух над Кронштадтом. После войны служил учебной базой Нахимовского училища. Корабль был сильно переделан при реставрации 1984-1987 годов, фактически превратился в новодел. Отпиленное днище так и лежит брошенным на берегу Финского залива у деревни Ручьи в Кингисеппском районе. А недавно у Минобороны появились планы по переводу крейсера в ходовое состояние. Пока этого не случилось, предлагаю осмотреть «Аврору» от палубы до машинного отделения по состоянию на лето 2013 года.

Размеры корабля 126,8 на 16,8 м, осадка — 6,4 м, водоизмещение — более 7 тысяч тонн.

Корабль находится на вечной стоянке в Большой Невке, у Петроградской набережной.

Силуэт крейсера выделяется тремя высокими дымовыми трубами.

Также на палубе установлено несколько вентиляционных труб с загнутыми вперёд раструбами.

Грот-мачта.

По бортам размещены различные шлюпки, катера и баркасы корабля.

Корабельная рында.

На носу корабля всегда много посетителей, всех интересует 130-мм пушка Б-7 образца 1913 года, из которой был произведён самый знаменитый холостой выстрел.

Одна из десяти таких пушек поближе.

Вид через стекло в радиорубку.

Спустимся на один этаж ниже.

Экспозиция корабельного музея занимает пространство от 10-го до 68-го шпангоута.

Экскурсию проводила одна из старейших сотрудниц музея. Видя её бесконечную увлечённость кораблём, можно с уверенностью сказать: сейчас таких экскурсоводов уже не делают.

План корабля 110-летней давности.

Гибель броненосца «Ослябя» в Цусимском сражении, в котором «Авроре» посчастливилось уцелеть.

Летом 1917 года большая часть команды крейсера, находившегося на ремонте в Кронштадте, вступила в ряды РСДРП(б).

25 октября крейсер вошёл в Большую Неву, чтобы восстановить движение по Николаевскому мосту, разведённому накануне юнкерами. В 21:40 из бакового орудия «Авроры» был произведён один холостой выстрел, оказавший психологическое воздействие на защитников Зимнего дворца и, как утверждали советские источники, послуживший сигналом к штурму. Через три дня крейсер вернулся к стенке Франко-русского завода для окончания ремонта.

В 1922-1941 годах корабль служил учебной базой для курсантов военно-морских училищ, он ходил в учебные походы. В начале Великой Отечественной войны в районе Вороньей горы (ныне Красносельский район Санкт-Петербурга) была размещена батарея «А», в состав которой вошли девять снятых с крейсера 130-миллиметровых орудий. В сентябре в течение недели батарея вела бой с немецкими танками, сражаясь в полном окружении до последнего снаряда. К исходу восьмого дня боёв из 165 человек личного состава вышли к своим только 26 моряков.

С самой «Авроры» списали курсантов и включили его в систему ПВО Кронштадта. В сентябре 1941 года крейсер получил несколько попаданий, в результате которых сел на грунт с небольшим креном на правый борт. Обстрелы прекратились лишь со снятием блокады. 20 июля 1944 года корабль был поднят специалистами ЭПРОНа и с командой из 13 человек под командованием капитана 3-го ранга П. А. Доронина переведён в Ленинград.

22. В 1948 году «Аврору» перевели к окончательному месту стоянки на Большую Невку. Она стала филиалом Центрального военно-морского музея.

Сейчас внутри корабля появилась даже часовня.

В музее больше всего привлекли внимание многочисленные макеты кораблей.

Но самое интересное, конечно — исторические интерьеры. Здесь жили и питались матросы. По полу через весь кубрик протянуты якорные цепи.

А вот действующий камбуз корабля, здесь кормят экипаж и сотрудников музея.

Холл на верхней палубе.

Кают-компания.

Старые светильники.

Всё это было воссоздано в процессе реставрации конца 1980-х годов.

Спускаемся по лестнице вниз.

В самый низ, в машинное отделение.

Тут легко заметить борта крейсера, усиленные рёбрами жёсткости.

Один из 24-х паровых котлов системы Бельвиля-Долголенко, в 1984 году заменённый макетом.

Детали котлов.

Механизмы.

Углеподатчик — своеобразный «лифт-ведро».

Медные переговорные трубы.

Машинный телеграф.

На корабле сохранились три оригинальных паровых машины тройного расширения.

Машины были построены на Франко-русском заводе (ныне Адмиралтейские верфи).

Они поражают своей мощью и размерами.

Манометры.

Маслёнки.

Поршни.

Колоссальная шестерня.

Коленчатый вал.

Шатун.

Усилие машин передавалось на этот вал, ведущий к трём винтам в хвосте корабля.

В 2010 году «Аврора» приказом министра Сердюкова была передана на баланс Центрального военно-морского музея. Вернётся ли он когда-нибудь в том или ином виде обратно в состав флота, сойдёт ли с места вечной стоянки — покажет время.

источник

Крылатая фраза «Русские не сдаются!» облетела весь мир еще в годы Первой мировой войны – в 1915 году во время обороны небольшой крепости Осовец, расположенной на территории нынешней Белоруссии. Маленькому русскому гарнизону требовалось продержаться лишь 48 часов. Он защищался более полугода – 190 дней!

Немцы применили против защитников крепости все новейшие оружейные достижения, включая авиацию. На каждого защитника пришлось несколько тысяч бомб и снарядов. Сброшенных с аэропланов и выпущенных из десятков орудий 17-ти батарей, включавших две знаменитых «Больших Берты» (которые русские ухитрились при этом подбить).

Немцы бомбили крепость день и ночь. Месяц за месяцем. Русские защищались среди урагана огня и железа до последнего. Их было крайне мало, но на предложения о сдаче всегда следовал один и тот же ответ. Тогда немцы развернули против крепости 30 газовых батарей. На русские позиции из тысяч баллонов ударила 12-метровая волна химической атаки. Противогазов не было.

Все живое на территории крепости было отравлено. Почернела и пожухла даже трава. Толстый ядовито-зеленый слой окиси хлора покрыл металлические части орудий и снарядов. Одновременно германцы начали массированный артобстрел. Вслед за ним на штурм русских позиций двинулись свыше 7000 пехотинцев.

Казалось, крепость обречена и уже взята. Густые, многочисленные немецкие цепи походили все ближе и ближе… И в этот момент из ядовито-зеленого хлорного тумана на них обрушилась… контратака! Русских было чуть больше шестидесяти. Остатки 13-й роты 226-го Землянского полка. На каждого контратакующего приходилось больше ста врагов!

Русские шли в полный рост. В штыковую. Сотрясаясь от кашля, выплевывая, сквозь тряпки обматывавшие лица, куски легких на окровавленные гимнастерки…

Эти воины повергли противника в такой ужас, что немцы, не приняв боя, ринулись назад. В панике топча друг друга, путаясь и повисая на собственных заграждениях из колючей проволоки. И тут по ним из клубов отравленного тумана ударила, казалось бы, уже мертвая русская артиллерия.

Это сражение войдет в историю как «атака мертвецов». В ходе ее несколько десятков полуживых русских воинов обратили в бегство 14 батальонов противника!

Русские защитники Осовца так и не сдали крепость. Она была оставлена позже. И по приказу командования. Когда оборона потеряла смысл. Врагу не оставили ни патрона, ни гвоздя. Все уцелевшее в крепости от немецкого огня и бомбежек было взорвано русскими саперами. Немцы решились занять руины только через несколько дней.

Для того чтобы получить правильные ответы, в первую очередь нужно уметь задавать правильные вопросы. Только правильный вопрос направляет нас и заставляет искать правильный ответ, который может стать именно тем ключиком, который откроет заветные двери.

Стивен Эйтчисон предполагает, что знает секретные составляющие правильного вопроса. Он создал список из 30 вопросов, которые, по его мнению, должен задать себе каждый человек.

5 составляющих правильного вопроса

1. Он должен стремиться к результату.

2. Он должен быть простым и четким.

3. Он должен открывать новые возможности.

4. Он должен заставлять задуматься.

5. Он должен давать толчок действиям.

Вопросы

1. Что я могу сделать сегодня для того, чтобы достигнуть поставленных целей?

2. В какое время работается продуктивнее всего?

3. Что я могу сделать сегодня, чтобы побаловать себя?

4. За какие 5 вещей я могу быть благодарен в своей жизни?

5. Что я могу сделать сегодня, чтобы изменить чью-то жизнь?

6. Какая черта моего характера является лучшей?

7. Чем я действительно хочу заниматься в жизни?

8. Действительно ли я хочу, чтобы эти люди (перечислить) присутствовали в моей жизни?

9. Что я могу сделать для того, чтобы откладывать каждый день небольшую сумму?

10. Как много я смотрю телевизор на протяжении дня?

11. Действительно ли мне нужны все эти вещи?

12. Когда я в последний раз читал хорошую книгу?

13. Когда в последний раз я говорил «Нет»?

14. Действительно ли имеет значение то, что обо мне думают другие люди?

15. Чего я хочу достигнуть в этом году?

16. Какая следующая «великая цель», которой я хочу достигнуть?

17. Что я могу сделать для того, чтобы почувствовать себя счастливым?

18. Когда в последний раз я нарушал границы зоны моего комфорта?

19. Каковы мои жизненные ценности?

20. Какие шаги я должен предпринять сегодня для того, чтобы продвинуться навстречу задуманному?

21. Как должен выглядеть мой идеальный день: начиная с момента пробуждения и до момента отхода ко сну?

22. Какие хорошие привычки я бы хотел привить себе?

23. Как мне избавиться от плохих привычек?

24. Кто меня больше всего вдохновляет?

25. Какие качества присущи людям, которыми я восхищаюсь?

26. Мои мечты так и останутся просто мечтами, или я могу сделать их реальными?

27. Что было бы, если бы я отпустил _______________?

28. Что мне действительно нравится в моей работе?

29. Что бы я сделал по-другому, если бы у меня была возможность ещё раз прожить этот момент?

30. Что я сделаю после того, как прочту эти вопросы?

Вопросы действительно простые и чёткие. И если отвечать на них отвечать действительно правдиво, вы сможете увидеть со стороны картину своей жизни. Процедура может быть не очень приятной, а открывшаяся вашему взору картинка — не очень радужной. Но ведь для именно для того, чтобы изменить всё к лучшему, мы и задаем себе главные вопросы.

Для того чтобы получить правильные ответы, в первую очередь нужно уметь задавать правильные вопросы. Только правильный вопрос направляет нас и заставляет искать правильный ответ, который может стать именно тем ключиком, который откроет заветные двери.

Стивен Эйтчисон предполагает, что знает секретные составляющие правильного вопроса. Он создал список из 30 вопросов, которые, по его мнению, должен задать себе каждый человек.

5 составляющих правильного вопроса

1. Он должен стремиться к результату.

2. Он должен быть простым и четким.

3. Он должен открывать новые возможности.

4. Он должен заставлять задуматься.

5. Он должен давать толчок действиям.

Вопросы

1. Что я могу сделать сегодня для того, чтобы достигнуть поставленных целей?

2. В какое время работается продуктивнее всего?

3. Что я могу сделать сегодня, чтобы побаловать себя?

4. За какие 5 вещей я могу быть благодарен в своей жизни?

5. Что я могу сделать сегодня, чтобы изменить чью-то жизнь?

6. Какая черта моего характера является лучшей?

7. Чем я действительно хочу заниматься в жизни?

8. Действительно ли я хочу, чтобы эти люди (перечислить) присутствовали в моей жизни?

9. Что я могу сделать для того, чтобы откладывать каждый день небольшую сумму?

10. Как много я смотрю телевизор на протяжении дня?

11. Действительно ли мне нужны все эти вещи?

12. Когда я в последний раз читал хорошую книгу?

13. Когда в последний раз я говорил «Нет»?

14. Действительно ли имеет значение то, что обо мне думают другие люди?

15. Чего я хочу достигнуть в этом году?

16. Какая следующая «великая цель», которой я хочу достигнуть?

17. Что я могу сделать для того, чтобы почувствовать себя счастливым?

18. Когда в последний раз я нарушал границы зоны моего комфорта?

19. Каковы мои жизненные ценности?

20. Какие шаги я должен предпринять сегодня для того, чтобы продвинуться навстречу задуманному?

21. Как должен выглядеть мой идеальный день: начиная с момента пробуждения и до момента отхода ко сну?

22. Какие хорошие привычки я бы хотел привить себе?

23. Как мне избавиться от плохих привычек?

24. Кто меня больше всего вдохновляет?

25. Какие качества присущи людям, которыми я восхищаюсь?

26. Мои мечты так и останутся просто мечтами, или я могу сделать их реальными?

27. Что было бы, если бы я отпустил _______________?

28. Что мне действительно нравится в моей работе?

29. Что бы я сделал по-другому, если бы у меня была возможность ещё раз прожить этот момент?

30. Что я сделаю после того, как прочту эти вопросы?

Вопросы действительно простые и чёткие. И если отвечать на них отвечать действительно правдиво, вы сможете увидеть со стороны картину своей жизни. Процедура может быть не очень приятной, а открывшаяся вашему взору картинка — не очень радужной. Но ведь для именно для того, чтобы изменить всё к лучшему, мы и задаем себе главные вопросы.

истчоник

Сварог — бог-кузнец , владыка небес, отец солнца, хозяин и хранитель священного огня .

Он научил людей готовить пищу из молока, использовать железные инструменты и работать с металлом. Для этого он дал людям клещи, которые упали с неба. Его символами были молот и наковальня, а любая кузня уже считается его капищем.

Как подношение ему приносят молочные продукты, а его день 19 ноября и 21 сентября.

Он выковал землю или же весь наш мир, который славяни называли Явь.

Кумиры ему обычно ставили из дерева но иногда это был огромный камень с символами огня на нем.

Профессор психологии и права Стэнфордского университета Дэвид Росенхан (David Rosenhan) провел интересный эксперимент.

Он отобрал восемь совершенно нормальных по всем параметрам человек: трех психологов, психиатра, педиатра, художника, домохозяйку и аспиранта.

Все они обратились в психиатрические клиники, как люди, которые «беспокоятся о своем психическом здоровье». Все рассказывали о себе и своем состоянии правду, за исключением одной детали — они, якобы, слышат голоса, говорящие «пустой» ,»глухой», «стук». Их всех врачи сочли душевнобольными. Все они были направлены в клиники.

Сразу после госпитализации врачам они говорили, что чувствуют себя замечательно и никаких голосов больше не слышат. Все находились на лечении 52 дня и вели себя как нормальные люди.

Результаты:

По результатам лечения семерым был поставлен диагноз «шизофрения», одному — «маниакально-депрессивный психоз».

После выписки из клиники их состояние было описано врачами как «улучшенное», «в стадии ремиссии», но ни один врач не счел, что они выздоровели

Никто из врачей не догадался, что они совершенно здоровы. Их «раскололи» пациенты — они решили, что перед ними журналисты или инспекторы больниц.

…после опубликования результатов эксперимента все психиатрические клиники поставили их под сомнение, заявив, что такие грубые ошибки невозможны. Профессор Росенхан предложил повторить эксперимент, заявив, что направит к ним еще какое-то количество мнимых больных.

Клиники очень тщательно диагностировали следующих 193 пациентов и 41 из них поставили диагноз «псевдобольной».

На самом деле профессор не присылал в клиники ни одного человека.

Профессор психологии и права Стэнфордского университета Дэвид Росенхан (David Rosenhan) провел интересный эксперимент.

Он отобрал восемь совершенно нормальных по всем параметрам человек: трех психологов, психиатра, педиатра, художника, домохозяйку и аспиранта.

Все они обратились в психиатрические клиники, как люди, которые «беспокоятся о своем психическом здоровье». Все рассказывали о себе и своем состоянии правду, за исключением одной детали — они, якобы, слышат голоса, говорящие «пустой» ,»глухой», «стук». Их всех врачи сочли душевнобольными. Все они были направлены в клиники.

Сразу после госпитализации врачам они говорили, что чувствуют себя замечательно и никаких голосов больше не слышат. Все находились на лечении 52 дня и вели себя как нормальные люди.

Результаты:

По результатам лечения семерым был поставлен диагноз «шизофрения», одному — «маниакально-депрессивный психоз».

После выписки из клиники их состояние было описано врачами как «улучшенное», «в стадии ремиссии», но ни один врач не счел, что они выздоровели

Никто из врачей не догадался, что они совершенно здоровы. Их «раскололи» пациенты — они решили, что перед ними журналисты или инспекторы больниц.

…после опубликования результатов эксперимента все психиатрические клиники поставили их под сомнение, заявив, что такие грубые ошибки невозможны. Профессор Росенхан предложил повторить эксперимент, заявив, что направит к ним еще какое-то количество мнимых больных.

Клиники очень тщательно диагностировали следующих 193 пациентов и 41 из них поставили диагноз «псевдобольной».

На самом деле профессор не присылал в клиники ни одного человека.

источник