Вторая мировая война

Отношение к ветеранам — показатель не только экономического состояния государства, но и вещей менее материальных. Интересно сравнить положение ветеранов Второй мировой войны в различных странах.

Германия

Ветеранам вермахта государство обеспечило безбедную старость и высокий уровень социальных защит. В зависимости от звания и заслуг размер их пенсии колеблется от 1,5 до 8 тыс. евро. Например, пенсия младшего офицера составляет 2500 евро. Около 400 евро начисляется вдовам погибших или умерших в послевоенное время.

Выплаты гарантируются лицам немецкого происхождения служившим в вермахте и «выполнявшим уставную военную службу в соответствии с правилом ее прохождения до 9 мая 1945 года». Интересно, что и ветераны Красной армии, проживающие в Германии имеют право на пенсию в размере 400-500 евро в месяц, а также на социальное обеспечение.

Ветераны войны могут рассчитывать на бесплатную двухразовую госпитализацию в течение года, а если речь идет о военнопленных, то количество госпитализаций неограниченно. Также государство частично оплачивает бывшим солдатам вермахта посещение мест, где они воевали, в том числе и за рубежом.

Великобритания

Размер пенсии для ветеранов Второй мировой войны в Великобритании напрямую зависит от воинского звания и тяжести ранений. Ежемесячные выплаты в переводе на европейскую валюту колеблются между 2000 и 9000 евро. Если есть необходимость, то государство дополнительно оплачивает сиделку. Более того, право на получение пенсии имеет любой британец, пострадавший в период Второй мировой войны. Надбавка к основной пенсии также положена вдовам ветеранов.

США

Американских участников Второй мировой войны власти США чествуют дважды в год. Павших солдат вспоминают в Memorial Day, отмечаемый в последний понедельник мая, а ветеранов чтят 11 ноября в Veterans’ Day. Американским ветеранам полагается надбавка в 1200$ к пенсии, которая в среднем составляет 1500$.

Участников Второй мировой войны в США курирует Министерство по делам ветеранов, в ведении которого находится 175 госпиталей, сотни домов престарелых и тысячи районных клиник. Если болезнь или инвалидность ветерана следствие военной службы, то все расходы на его лечение берет на себя государство.

Израиль

Участники Второй мировой войны живущие в Израиле получают пенсию в размере 1500$. На нее могут рассчитывать и выходцы из бывшего СССР. Многие ветераны, собрав необходимый пакет документов на родине получают пенсию не только от Минобороны Израиля, но и из российского бюджета. Ветераны освобождаются от выплат городского налога, получают 50% скидку на лекарства, им также даются существенные скидки на оплату электроэнергии, отопления, телефона и коммунальных услуг.

Латвия

Положение ветеранов войны в Латвии можно назвать плачевным. У них нет никаких льгот в отличие от «лесных братьев» (националистическое движение), которые получают от Министерства обороны ежемесячную надбавку к пенсии в 100$. Средняя ежемесячная пенсия в Латвии составляет примерно 270 евро.

Отсутствие внимании к ветеранам ВОВ в Латвии не удивляет, так как Дня Победы для латышей официально не существует. Более того, совсем недавно латвийский Сейм принял закон, запрещающий наряду с нацистской и советскую символику. Это значит, что проживающие в Латвии ветераны ВОВ лишатся возможности носить боевые награды.

Чехия

Чуть лучше жизнь у чешских ветеранов. Перечень их льгот довольно скромный: бесплатное пользование городским транспортом и телефоном и ежегодная путевка в санаторий от Министерства обороны. В отличие от других европейских стран в Чехии на вдов и сирот льготы не распространяются.

Интересно, что еще совсем недавно чешские ветераны обеспечивались медикаментами бесплатно, но теперь им приходится за них платить из собственного кармана. Ветераны Чехии получают обычную пенсию – 12 тыс. крон, что примерно соответствует пенсии российских ветеранов.

Франция

Численность ветеранов Второй мировой войн во Франции составляет примерно 800 тыс. человек, из них 500 тыс. – бывшие военнослужащие, 200 тыс. – участники Сопротивления и 100 тыс. – депортированные в Германию. Также к категории ветеранов были причислены бывшие военнопленные – 1 млн. 800 тыс.

Пенсия французских ветеранов выше чем у россиян – 600 евро. Они ее получают не с 65 лет, как обычные граждане, а с 60. У французских ветеранов есть свое ведомство – их проблемами занимается Министерство по делами бывших военнослужащих и жертв войны.

Но предмет особой гордости Франции – имеющий давнюю историю Дом инвалидов. Это одновременно зал воинской славы и госпиталь. Ветераны, нуждающиеся в уходе, могут рассчитывать здесь на постоянное пребывание. Для этого им придется отдавать треть своей пенсии, а оставшуюся часть государство им будет перечислять на банковский счет.

На протяжении 1941-1943 годов СССР и Германия пытались заключить сепаратный мир, выгодный обеим сторонам. Но каждая попытка заканчивалась провалом. Почему две страны не нашли точки соприкосновения и не подписали мирный договор?

Попытка первая. Июль-август 1941 года

В начале июля немцы настолько вдохновились быстрыми продвижениями на Восточном фронте, что заговорили о выигранной войне с СССР. Об этом говорит запись генерала Гальда, начальника Генштаба сухопутных войск Германии, в личном дневнике от 3 июля 1941 года. С этой же датой связывают первую попытку Сталина договориться о перемирии с Гитлером. Для достижения этой цели был вызван Иван Стаменов, болгарский посол. Стаменову было поручено немедленно найти контакт с Германией и грамотно предложить перемирие. В обмен на окончание военных действий Сталин отдавал Прибалтику, Западную Украину, Молдавию и часть Белоруссии. Почему выбор пал на Ивана Стаменова? Сталин посчитал, что посол Болгарии справиться с заданием по двум причинам: первая – Болгария союзница Германии, вторая – дипломат завербован СССР.

В июле 1941 года Сталин попробовал обратиться к Гитлеру через посла Шуленбурга. Заключить мир не получилось.

Попытка вторая. Октябрь 1941 года

В самое тяжелое военное время для СССР – огромные военные потери, нехватка вооружения, открытая дорога на Москву – Сталин поручил Берии во второй раз войти в контакт с болгарским послом Стаменовым. Но попытка заключить мир с Германией изначально была провальной, так как уверенность немцев в победе была непоколебима. Генерал Йодль, начальник штаба Главнокомандования, докладывал Гитлеру: «Мы без преувеличения окончательно выиграли войну». Сталин искал контакта с Гитлером, чтобы предложить мир, который, по мнению историков, назывался бы «Новый Брестский мир». Но договориться не удалось, так как победы кружили Гитлеру голову, и он считал условия мира невыгодными.

Попытка третья. Февраль 1942 года

В феврале 1942 года инициативу взяла Красная армия, немцы не смогли захватили Москву и отступали, поэтому условия «Нового брестского мира» казались невыгодными и Сталину. Считается, что первая советско-германская встреча состоялась в феврале 1942 года в Мценске. Сталин дал понять немецкой стороне, что СССР «после передышки» начинает с утроенной силой выпуск оружия и мобилизацию населения. Сталин говорил не о «новом брестском мире», а о «коренном повороте в войне». С одной стороны, Сталин требовал открытия Второго фронта в Европе, с другой стороны – вел переговоры с Германией. Переговоры велись в тайной обстановке, т.к. в январе 1942 года образовалась антигитлеровская коалиция, по условиям которой нельзя было вести переговоры с Гитлером о перемирии. К тому же, США с Англией начали выполнять условия ленд-лиза.

Предложения советского командования были следующими: объявить перемирие до 1 августа 1942 года, отвести немецкие войска, установить новые границы между Германией и СССР. Также немцам было предложено быть готовыми начать военные действия против Англии и США и обвинить в развязывании войны международное еврейское сообщество. Эти условия излагал Всеволод Меркулов, первый заместитель наркома внутренних дел. Позже Меркулов написал следующий отчет:

«В ходе переговоров в Мценске 20—27 февраля 1942 года с представителем германского командования<…>германское командование не сочло возможным удовлетворить наши требования.

Нашей стороне было предложено оставить границы до конца 1942 года по линии фронта как есть, прекратив боевые действия.

Правительство СССР должно незамедлительно покончить с еврейством.<…> Германское командование не исключает, что мы можем создать единый фронт против Англии и США.<…>

Германское командование в знак таких перемен готово будет поменять цвет свастики на государственном знамени с черного на красный.

Таким образом, в результате переговоров следует отметить полное расхождение взглядов и позиций»

Попытка четвертая. Август 1942 года

В августе 1942 года планы сепаратного мира на Западе возникли у Шелленберга и Гиммлера. Они поняли, что выгоднее заключить мир, пока Германия одерживает победы – трезво оценивая потенциалы немцев и антигитлеровской коалиции, оба понимали, что скоро ситуация изменится к худшему. По их мнению, необходимо было отстранить Риббентропа. Шелленберг по своим каналам установил предварительные контакты с англо-американцами и довёл до них свои предложения, уверив их в своих неограниченных возможностях и пообещав отставку министра иностранных дел – что якобы должно было продемонстрировать Западу изменение внешнеполитического курса Рейха.Но у Шелленберга не получилось довести задуманное до конца. Репутация Шелленберга перед западными партнерами была подорвана. Они разуверились в его реальных возможностях и решили, что Германия хочет испортить отношения антигитлеровской коалицией с СССР.

Попытка пятая. Декабрь 1942 года

В декабре 1942 года, после высадки союзников в Африке, Муссолини выдвинул предложение заключить мир с СССР и продолжить войну с англо-американцами. В 1942–43 годах в Стокгольме переговоры с советскими агентами вёл чиновник МИД Петер Кляйст, действовавший от имени Риббентропа. Но никаких данных о них не сохранилось, и, судя по последующим событиям, никаких договоренностей достичь не удалось.

Попытка шестая. 1943-1944 года

В 1943–44 годах Шелленберг уже по поручению Риббентропа опять пытался связаться с советским руководством через Швецию и Швейцарию с предложениями компромиссного мира. Но встречу с советскими представителями сорвал сам Риббентроп чрезмерными амбициями и непониманием изменившейся обстановки — начал выставлять предварительные требования, настаивать, чтобы среди участников переговоров не было евреев, и все завершилось печально. Кстати, в кругах, близких к Гитлеру, и во время войны продолжало сохраняться очень уважительное отношение к Сталину. Геббельс писал в сентябре 1943-го:

«Я спросил фюрера, можно ли что-нибудь решить со Сталиным в ближайшем будущем или в перспективе. Он ответил, что в данный момент нельзя. Фюрер считает, что легче иметь дело с англичанами, чем с Советами. В определенный момент, считает фюрер, англичане образумятся. Я склонен считать Сталина более доступным, поскольку Сталин — политик более практического склада, нежели Черчилль».

Попытка седьмая, при участии министра иностранных дел Японии

Летом 1943 года министр иностранных дел Японии Мэмору Сигэмицу обратился к германскому руководству с предложением оказать помощь в организации советско-германских переговоров о сепаратном мире. МИД Японии подготовил план переговоров, по которому Германия должна была возвратить СССР все оккупированные территории. Для того чтобы заинтересовать Москву, японское руководство было готово сделать огромные уступки и со своей стороны: Токио соглашался отдать СССР Южный Сахалин и Курилы, признать «советской сферой влияния» Северный Китай, Маньжчурию и Внутреннюю Монголию.

В Берлин на специальной подводной лодке был направлен контр-адмирал Кодзима с предложением и перемирии Германии и СССР. Но Гитлер отказался идти на перемирие.

10 сентября 1943 года японский посол в Москве Сато заявил наркому иностранных дел СССР Молотову о предложении японского правительства направить в Москву «высокопоставленное лицо, представляющее непосредственно японское правительство», для выполнения посреднической миссии в организации советско-германских переговоров. Но к тому времени Кремль уже отказался от идеи сепаратного мира с Германией. Советский МИД решительно отклонил предложения японцев.

Последнюю попытку убедить Сталина к переговорам с немцами Токио предпринял в начале 1945 года, когда армия Третьего Рейха была практически разгромлена, а советские войска стремительно наступали на Берлин. 15 февраля советского посла в Японии Малика посетил генеральный консул Японии в Харбине Миякава, который предложил советскому руководству выступить в роли миротворца. «Если бы Сталин сделал такое предложение, − сказал Миякава советскому дипломату, − то Гитлер прекратил бы войну, а Рузвельт с Черчиллем не осмелились бы возражать против подобного предложения советского правительства».

источник

Неизвестные факты об открытии Второго фронта и высадке союзных войск.

Подготовка врага

Германское командование в 1944 году прекрасно понимало, что западный фронт был ослаблен в результате постоянной переброски сил на восточный фронт для борьбы с Красной Армией. В директиве №51, касавшейся распоряжений в связи с ожидаемым вторжением союзных войск на западном фронте, Гитлер писал: «Я не могу больше брать на себя ответственность за то, что Запад ослабляется в пользу других театров военных действий». Для отражения войск союзников необходимо было провести приготовления, которые исключили бы или значительно затруднили продвижения англо-франко-американских войск.

Эту задачу поручили командующему группой армий «Б» генералу Роммелю. Под его руководством были созданы подводные препятствия в виде стальных, деревянных балок, закопанных в песок на небольших глубинах ниже верхней отметки прилива. К балкам были прикреплены противопехотные мины всех видов, противотанковые ежи и бетонные надолбы. На больших глубинах ставились якорные и донные мины всех систем. Берег был также минирован противотанковыми и противопехотными минами, а ровные участки местности, пригодные для посадки десантных планеров и выброски парашютистов, «ощетинились» закопанными в землю бревнами и столбами, получившими название «спаржа Роммеля».

В этих условиях англо-американские войска могли высадиться только в определенный момент – утром, при минимальном уровне прилива, вскоре после восхода солнца. Только в этом случае корабли союзников могли беспрепятственно подойти к береговой линии Нормандии. Но в июне таких дней всего три – 5,6,7 июня. 5 июня, неожиданно для союзников, погода сильно испортилась, что стало дополнительным затруднением для союзных войск. Начало операции главнокомандующий Эйзенхауэр перенес на следующий день. Если бы погода «не удалась» и на следующий день, то операцию по высадке союзных войск, возможно, не предпринимали бы еще год.

Жертвы ради победы

К операции «Нептун» (первый этап Нормандской операции) союзное командование англо-американских войск готовилось особенно тщательно, предъявляя высокие требования к личному составу экипажа десантных кораблей. По приблизительным оценкам, необходимо было набрать хорошо обученных 35000 мужчин и 10000 женщин. В условиях нехватки людских ресурсов под конец войны это было большой проблемой. Английское адмиралтейство, чтобы выйти из положения, вывело из строя четыре старых линкора, пять легких крейсеров и сорок эсминцев, тем самым высвободив их экипажи. Это решение нанесло существенный урон английскому флоту, сильно пострадавшему от ударов германских кораблей в предыдущие годы войны.

Значительной проблемой для союзного командования стала координация действий солдат разных национальностей: в операции участвовали не только англо-американские войска, но и военно-морские силы доминионов, Франции, Польши, Голландии и Норвегии.

Искусственные порты «Малберии»

Для поддержки операции были созданы искусственные порты под командованием контр-адмирала Теннанта. По его приказу были затоплены 70 старых кораблей, которые стали основой для «Малбери» и были волноломами на случай шторма. Затем были оборудованы плавучие пирсы и подъезды к ним, известные как «Уэйлы» и «Битлы», которые поднимались и опускались вместе с приливом. Они обеспечили выгрузку каботажных судов, а также танко — и пехотно-десантных кораблей на берег. Эти плавучие пирсы представляли собой понтоны длиной 200 футов и шириной 60. Они прикреплялись к врытым в морское дно сваям таким образом, что это позволяло им всплывать и опускаться в зависимости от стадии прилива. На пирсах имелись установки для подачи энергии, комнаты для личного состава и складские помещения. Кроме этого, они были оборудованы пологими спусками в воду, к которым могли швартоваться носами десантные суда. Эти искуственные порты стали пунктами, через которые бесперебойно снабжалась оружием и продовольствием союзная армия.

Визит короля

Георг VI, английский король, всячески стремился поддерживать участвовавших в боевых действиях британских солдат. Так, 16 июня 1944 года он прибыл для этой цели на фронт. Адмирал Рамсей писал об этом в своем рапорте: «Визит короля с чувством большого удовлетворения и волнения был воспринят всем личным составом английского флота, находящимся в районе вторжения». Появление короля в районе боевых действий, по всей видимости, оказало воздействие и на командование. Участники операции отмечали: «После визита короля три дня все шло на редкость хорошо в районе вторжения. Машины, боеприпасы и прочие необходимые армии грузы быстро разгружались в нужном количестве». Видимо, улучшение со снабжением во многом было вызвано тем, что король «обожает флот».

Капризы погоды

18-23 июня погода над районом боевых действий изменилась не в лучшую сторону для союзников. На море бушевал шторм, который уничтожал искусственные порты «Малбери» и разрушал стоявшие на пристанях этих портов боевые корабли. Один командир английского десантного судна писал: «Пространство внутри «Малбери» стало сценой ужасающего хаоса. Сотни десантных судов от небольших барж до танко-десантных кораблей выбрасывались на берег и разбивались друг о друга». К этому добавлялось затянувшееся облаками небо, что практически сводило на нет возможность поддержки операции со стороны авиации. Капризы погоды едва не погубили все планы.

Отношение французов к освободителям

Постепенно освобождая Францию, англо-американские войска входили в соприкосновение с местным населением. После взятия Парижа и по мере продвижения союзных войск на юг Франции чувство признательности и любви к освободителям у французов усиливалось. Это отмечал один из английских солдат, который возле Виллер-Бокажа (юг Франции) был принят одной французской семьей как дорогой гость: «Они обращались с нами как с королями. Отношение к нам жителей деревни было такое, как будто именно мы освободили всю Францию». Голодное население страны стремилось к общению с войсками союзников во многом еще потому, что у них было вдоволь продовольствия. Француженки язвительно утверждали: «Все американцы думают, что каждая пойдет с ними, потому что у них есть сигареты, чулки и деньги». Но многие так и делали.

источник

После войны Германия лежала в руинах. Промышленность была уничтожена, продукты выдавались по карточкам. Но в 1948 году произошло «чудо». Стали открываться заводы, на полках появились товары, а немецкая марка стала самой желаемой валютой в мире.

План Маршалла

Первые послевоенные года в Германии прозвали «нулевыми». Как писал впоследствии «отец» немецкого чуда – Людвиг Эрхард: «То было время, когда мы в Германии занимались вычислениями, согласно которым на душу населения приходилось раз в пять лет по одной тарелке, раз в двенадцать лет — пара ботинок, раз в пятьдесят лет — по одному костюму».

Первым шагом к выходу Германии из этого кризиса стал общеизвестный «план Маршалла».

Помимо подготовки почвы для последующей холодной войны, перед ним стояли четкие экономические задачи. Западная Европа всегда была важнейшим рынком для американского капитализма. Еще во времена «Великой депрессии» США смогли выбраться из кризиса, завоевав европейский рынок сбыта.

«Механизм» простой – чем больше спрос в Европе, тем больше предложения от США, тем больше там рабочих мест, тем выше покупательская способность у американских граждан.

В послевоенное время Европа как никогда нуждалась в американских товарах. Одна только проблема – покупать их было не на что, национальные валюты обесценивались. Поэтому в 1947 году США оказались на перепутье – либо отказываться от перспективных рынков и замедлить рост собственной экономики, либо оказать послевоенной Европе материальную поддержку и получить не только «постоянного покупателя и клиента», но еще и союзника. США поставили на второе и не прогадали.

В соответствии с «план Маршалла», Германии за 4 года было предоставлено в общей сложности 3,12 млрд долларов в виде кредитов, оборудования и технологий. И хотя «план» не был главной действующей силой послевоенного восстановления Германии, он позволил осуществить впоследствии то, что назовут «германским чудом». За несколько лет производство, как сельскохозяйственной, так и промышленной продукции превысит довоенный уровень.

«Благосостояние для всех»

Главным создателем «новой Германии» был не американский госсекретарь, а первый министр экономики ФРГ, впоследствии федеральный канцлер – Людвиг Эрхард. Основная концепция Эрхарда содержалась в постулате, что экономика – не бездушный механизм, она держится на живых людях со своими желаниями, стремлениями и потребностями.

Таким образом, фундаментом для экономического возрождения Германии должно было стать свободное предпринимательство. Эрхард писал: «Идеальной мне видится ситуация, где обычный человек может сказать: у меня достаточно сил, чтобы постоять за себя, я хочу быть ответственным за свою собственную судьбу. Ты, государство, не заботься о моих делах, но предоставь мне столько свободы и оставь мне от результата моей работы столько, чтобы я мог сам и по собственному усмотрению обеспечить существование себе и моей семье».

Государству в политике Эрхарда отводилась роль «ночного стража», который «оберегал» предпринимательскую деятельность от монополии, внешней конкуренции, высоких налогов и прочих факторов, стоявших на пути либерального рынка.

Введение свободной рыночной экономики в послевоенной Германии было не простым решением. Это была исключительно инициатива Эрхарда, «антизакон», который противоречил политике оккупационных властей и сводил «на нет» все предыдущие попытки вытащить Германию из кризиса, путем плановой экономики и государственного регулирования.

И он сработал. Некоторое время спустя два француза Жак Рюефф и Андрэ Пьетр, бывшие в то время в Германии, писали: «Только очевидцы могут рассказать о том мгновенном действии, которое оказала валютная реформа на заполнение складов и богатство витрин. Со дня на день стали наполняться товарами магазины и возобновлять работу заводы. Накануне на лицах немцев была написана безнадежность, на следующий день целая нация с надеждой смотрела в будущее».

Новая марка

Но для свободного предпринимательства было необходимо еще одно важное условие – валютная стабильность. В послевоенное время рейхсмарка ценилась не больше чем когда-то «керенки» в РСФСР.

21 июня 1948 года была проведена денежная реформа, направленная на конфискацию обесцененных денег и создание твердой валюты. Так появилась дойчмарка, впоследствии прославившаяся как одна из самых стабильных валют XX века.

Денежная реформа готовилась в строжайшей секретности. Во-первых, чтобы не спровоцировать вмешательства СССР, во-вторых, с целью избежать панического избавления от старых рейхсмарок.

Но накануне реформы слухи все равно просочились в массы, вызвав настоящую «шоппинговую истерию» — немцы пытались купить все, что еще можно было купить за деньги. В результате, цены на черном рынке подскочили до астрономических высот.

Обменный курс старой валюты на новую носил исключительно конфискационный характер. Во-первых, за 10 старых марок давали одну новую, при одинаковой платежной способности. Во-вторых, каждый совершеннолетний мог поменять 21 июня единовременно только 400 рейхсмарок на 40 дойчмарок, а потом еще 200 рейхсмарок на новые 20 в течение нескольких дней. По истечению срока все оставшиеся рейхсмарки либо частично сохранялись в банках, либо обесценивались.

Путем таких жестких мер, Эрхарду удалось обеспечить стабильный курс новой валюты, а также добиться равномерного распределения средств между разными слоями населения, в то время как до этого большая часть валюты страны была сконцентрирована в руках небольшой, но очень богатой группы людей. Теперь же формировался широкий и устойчивый средний класс.

В 50-е годы немецкая марка стала одной из самых надежных валют мира, в которой хранили свои сбережения жители многих стран. Даже когда DM в 1977 году обесценилась почти вдвое по сравнению с 1950-м годов, ее покупательная способность оставалась одной из лучших в мире.

Свободу ценам!

Буквально через несколько дней после денежной реформы цены были «отпущены на свободу». Отныне ценовая политика строилась на принципе либерализации, с одной лишь оговоркой, что государство сохраняло за собой право частичного контроля над ними. Так им был составлен список «уместных цен» на некоторые продукты потребления, а также принят запрет произвольного повышения цен, чтобы избежать жадности предпринимателей.

За ним последовали антимонопольные указы, согласно которым доля одной компании на рынке не могла превышать 33%, двух или трех — 50%, а четырех или пяти — не более 65%.

Были введены налоговые льготы, что отвадило компании от «теневого бизнеса». В общем, цифры говорят лучше всяких слов. К 1950-му году ФРГ достигла довоенного уровня производства, а к 1962 превосходила его в три раза.

Однажды после восстановления экономики Германии, ее выхода на первые позиции мирового рынка у Эрхарда спросили, в чем же залог успешного развития экономики. На это он ответил: «находчивость предпринимателей, дисциплинированность и трудолюбие рабочих и умелая политика правительства».

Во Второй мировой войне авиация оказалась одной из главных ударных сил. Боеспособность самолетов была залогом успешных военных действий. За господство в воздухе бились истребители.

1

Советский высотный истребитель МиГ-3

МиГ-3 — советский высотный истребитель времен Великой Отечественной войны, разработанный на базе истребителя Поликарпова И-200 конструкторской группой, возглавляемой А. И. Микояном и М. И. Гуревичем.

На больших высотах МиГ-3 был маневренее других истребителей. Большую роль истребитель сыграл в первые месяцы войны, а затем во время битвы под Москвой в 1941 году, когда эффективно использовался в отражении налетов немецкой авиации на столицу. Недостатком признавалось относительно слабое пулеметное вооружение истребителя. Необходимость массового производства двигателей для Ил-2 привела к снятию с производства высотного истребителя, учитывая, что значительная часть боев проходила на средних и малых высотах, где МиГ-3 не имел значительных преимуществ.

На Миг-3 сражался и погиб 4 июля 1941 года в бою с группой самолетов противника знаменитый летчик-испытатель, Герой Советского Союза Степан Супрун. Всего было выпущено 3178 МиГ-3.

2

Немецкий истребитель Мессершмитт Bf.109

Истребитель Bf.109 стал одним из самых известных и массовых немецких самолетов Второй мировой войны. Первое боевое применение состоялось во время гражданской войны в Испании, В зависимости от модификации он мог применяться в роли истребителя, высотного истребителя, истребителя-перехватчика, истребителя-бомбардировщика или разведчика.

Ранние модификации имели вооружение, состоявшее из четырех 7,92 мм пулеметов; на более поздних, помимо пулеметного вооружения, устанавливались две 20 мм или одна 30 мм пушки. В течение всей Второй мировой войны являлся основным истребителем Германии. До конца войны на апрель 1945 года было выпущено 33 984 истребителей Bf.109 всех модификаций. Он стал одним из самых массовых истребителей в истории, а по количеству выпущенных самолетов Второй мировой уступил только советскому штурмовику Ил-2.

3

Американский истребитель-бомбардировщик P-38«Лайтинг»

Американский истребитель-бомбардировщик, хорошо зарекомендовавший себя в ходе Второй мировой войны. Конструкция самолета состояла из двух хвостовых балок и гондолы с кабиной пилота.

Помимо мощного стрелкового вооружения, состоявшего из 20 мм пушки и четырех 12,7 мм пулеметов, «Лайтинг» мог нести две 726 кг бомбы или десять реактивных снарядов. Самолет активно использовался как для сопровождения тяжелых бомбардировщиков, так и для нанесения ударов по наземным целям. К концу войны появились и двухместные «флагманские» истребители, экипажи которых координировали штурмовые действия одноместных самолетов. Самолёт был прост и надежен в управлении. P-38 стал единственным истребителем, выпускавшимся в США на всём протяжении войны. Всего было выпущено около 10 тыс. единиц.

4

Японский истребитель «Зеро»

Японский палубный истребитель времён производился с 1940 года и до самого окончания Второй мировой войны. Самолет нес мощное для начала Второй мировой войны вооружение, состоявшее из двух 20 мм пушек и двух 7,7 мм пулеметов.

До 1942 года «Зеро» имел явное преимущество над большинством самолетов союзников, а наличие большого числа хорошо подготовленных пилотов позволяло наиболее полно использовать лучшие свойства машины — высокую маневренность и большую (до 2600 километров) дальность полета.

Сражение у атолла Мидуэй стало переломным не только в в борьбе на Тихом океане, но и в судьбе «Зеро», который постепенно стал утрачивать свое господство в воздухе. В конце войны «Зеро» использовались и летчиками-камикадзе. Так, во время боя в заливе Лейте 25 октября 1944 года был потоплен эскортный авианосец «Сен-Ло» Всего было выпущено 10 939 истребителей и он стал самым массовым японским истребителем Второй мировой войны.

5

Советский истребитель Ла-5ФН

Одной из самых удачных модификаций истребителя Ла-5 стал Ла-5ФН, получивший новый двигатель мощностью 1850 л/с. Максимальная скорость истребителя достигала 635 км/ч. Самолет нес аналогичное Ла-5 вооружение, состоявшее из двух 20 мм. автоматических пушек.

Истребитель Ла-5ФН по праву вошел в число лучших самолетов мира второй половины войны. По маневренности и скорости скорости на малых и средних высотах он превосходил немецкий истребитель FW 190A. Первое массовое применение Ла-5ФН связанно с боями на Курской дуге. На Ла-5ФН совершили свой подвиги на Курской дуге Герои Советского Союза Алексей Маресьев и Александр Горовец. Начал свой боевой путь на Ла-5ФН и Иван Кожедуб — самый результативный советский летчик, на счету которого 62 воздушных победы.

источник

Если о политических, экономических, психологических последствиях Второй мировой войны сказано много, то ее воздействие на природу изучено недостаточно. Но уже сейчас ясно, что экологические последствия той страшной войны еще могут о себе заявить.

Удар по экосистеме

В период Второй мировой войны по разным данным погибло от 50 до 70 млн. человек, а зона боевых действий охватила площадь около 3,3 млн. квадратных километров.

Если условно собрать разрозненные территории воедино, то мы получим выжженные, разрушенные и опустелые земли размером с такую страну как Индия.

Последствия Второй мировой войны не привели к глобальной природной катастрофе, но причинили серьезный урон хрупким экосистемам, в частности, Тихоокеанского региона. Причем это был не побочный эффект военных действий, а целенаправленные акции по уничтожению ресурсных баз отдельных регионов.

Так, нацисты отметились массовой вырубкой польских лесов, а также разрушением в 1944 году дамб в Голландии, из-за чего было затоплено более 200 тыс. га приморских низменностей. Серьезные последствия для окружающей среды имела тактика «выжженной земли», применявшаяся вермахтом при отступлении. Не гнушались подобными мерами и другие участники войны.

При бомбардировке союзной авиацией Гамбурга и Дрездена был вызван эффект «огненных бурь», которые уничтожали на своем пути не только очаги человеческой культуры, но и окружающую природу.

Ощутимые последствия для природы имело строительство оборонительных сооружений: образовывавшиеся в результате работ искусственные овраги и отвалы серьезно изменяли рельеф, вместе с этим перемещался грунт, уничтожался растительный покров, а поверхностные и подземные воды загрязнялись горюче-смазочными материалами и стоками.

Кроме этого изменяли ландшафт и уничтожали почву маневры большого числа бронетехники. Ученые отмечают, что крупные сражения с участием бронетанковых войск, артиллерии и авиации по сути «изымали громадные территории из сферы полезной для человека деятельности».

Опасное море

За время Второй мировой войны было потоплено более 10 тыс. судов, большая часть из которых имела нефтяное отопление. Как результат – нефтяные пятна, постепенно распространявшиеся по поверхности воды и отравлявшие придонную фауну.

Но есть место, понесшее ни с чем не сравнимый экологический ущерб – Балтийское море.

27 декабря 1947 года завершилась одна из самых секретных операций в истории. Военно-морские силы союзников (СССР, США и Великобритании) отправили на дно Балтийского моря запасы химического оружия поверженной Германии. Затоплению подверглись 302 875 тонн боеприпасов, содержащих 14 типов отравляющих веществ, в том числе опаснейший иприт. Масса отравляющих веществ в чистом виде составила примерно 60 тыс. тонн.

По новым подсчетам специалистов на дне Балтийского моря лежит 422 875 тонн химического оружия и 85 тыс. тонн «чистых» отравляющих веществ. Причем глубина их залегания зачастую не превышает 100 метров.

Те, кто принимал решение по затоплению химического оружия наивно полагали, что проблема будет решена раз и навсегда. Действительно, с точки зрения науки тех лет это самый простой и надежный способ избавиться от опасного наследия. Считалось, что даже при одновременной разгерметизации всех боеприпасов концентрация отравляющих веществ благодаря их перемешиванию с морской водой снизится до безопасного уровня уже через несколько часов.

Только спустя годы британский генетик Шарлота Ауэрбах откроет страшные мутагенные свойства иприта: даже несколько молекул на литр воды этого отравляющего вещества сохраняют свои опасные свойства. Пройдя по пищевой цепочке, иприт может отозваться в человеке спустя месяцы и годы страшными болезнями. А через поколения, по мнению врачей, возрастает риск рождения психически и физически неполноценных детей.

Специалисты подсчитали, что скорость коррозии оболочек боеприпасов составляет примерно 0,1-0,15 мм/год. Известно, что толщина оболочек в среднем 5-6 мм. Последняя экспедиция, проводившаяся в 2001 году подтвердила процесс поступления широкого спектра отравляющих веществ в воду. В ближайшие годы в Балтийском регионе ученые не исключают возможности экологической катастрофы.

Атомный взрыв

Ядерная атака на японские города Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года имела ужасающие последствия: в Хиросиме погибло 200 000 человек, в Нагасаки – 80 000. Уровень смертности населения от лейкемии, возникшей в результате радиационного облучения к концу 1970-х годов повысился на 95%. Заметно участились случаи генетических отклонений у рожденных после атомного взрыва.

Температура в эпицентре взрыва достигала нескольких миллионов градусов. Согласно отчету префектуры Нагасаки «все люди и животные в радиусе 1 км. погибали почти мгновенно».

Тепловое излучение было такой мощности, что все живое буквально испарялось.

Точную оценку степени радиационного загрязнения в пострадавших от взрыва регионах дать сложно из-за недостатка информации. Известно, что сброшенная на Хиросиму бомба «Малыш» содержала 64 кг урана, из которых только в 700 г происходила ядерная реакция. По мнению исследователей, уровень радиационного загрязнения местности не был значительным, хотя и представлял серьезную опасность для населения. Для сравнения, в момент аварии на Чернобыльской АЭС в активной зоне реактора находилось несколько тонн радиоактивных веществ, приведших к экологической и гуманитарной катастрофе.

Предотвратить серьезные последствия для окружающей среды и, в частности, для почвы позволил тот факт, что бомбы взрывались на высоте нескольких сот метров. Основными поражающими факторами были ударная волна, а также световое и тепловое излучение. Учены считают, что уже в считанные месяцы радиационный фон в Хиросиме и Нагасаки был безопасным, о чем свидетельствуют посещения этих мест зарубежными комиссиями.

источник

На войне оружейное и техническое превосходство превыше всего. Но иногда погоня за первенством оборачивается странными гибридами и моделями. Например, миномет-лопатой или ампулометом.

Миномет-лопата

Известны неоднократные попытки создать универсальное или многофункциональное оружие. В Красной Армии одним из таких образцов стал миномет-лопата, призванный выполнять функцию лопаты, а на небольших дистанциях использоваться в качестве миномета. 37-мм миномет состоял из ствола, лопаты, выполнявшей роль опорной плиты и сошки. В боевой обстановке оружие показало очень низкую эффективность, Для лопаты гибрид оказался тяжелым и неудобным, а для миномета обладал очень невысокой дальностью стрельбы и отсутствием прицела. В войсках миномет-лопату чаще называли «ни миномет, ни лопата».

Известны неоднократные попытки создать универсальное или многофункциональное оружие. В Красной Армии одним из таких образцов стал миномет-лопата, призванный выполнять функцию лопаты, а на небольших дистанциях использоваться в качестве миномета. 37-мм миномет состоял из ствола, лопаты, выполнявшей роль опорной плиты и сошки. В боевой обстановке оружие показало очень низкую эффективность, Для лопаты гибрид оказался тяжелым и неудобным, а для миномета обладал очень невысокой дальностью стрельбы и отсутствием прицела. В войсках миномет-лопату чаще называли «ни миномет, ни лопата».

Ампуломет

Одним из достаточно необычных средств борьбы с немецкими танками и огневыми точками противника стал ампуломет. Оружие состояло из ствола с патронником, лафета и прицельного приспособления. Общая масса оружия достигала 28 килограмм. Обслуживался ампуломет тремя солдатами — наводчиком, заряжающим и подносчиком. Ампула, начиненная горючей смесью выбрасывалась на расстояние до 250 метров. Применение ампулометов отмечено, в основном, при обороне Ленинграда. Но уже к середине 1942 года производство ампулометов было свернуто в силу небезопасности обращения с оружием и и постепенным ростом количества других средств борьбы — противотанковых ружей и артиллерии.

«Кайтэн»

Помимо известных камикадзе, японской стороной предпринимались попытки использования «кайтэн» — людей-торпед. Идея состояла в том что подводная лодка доставляла в район атаки несколько «кайтэн», которые отсоединялись от субмарины и выходили в атаку. Огромная двенадцатиметровая торпеда с полуторатонным зарядом могла нанести гибельные повреждения даже крупному кораблю, а часовой запас хода обеспечивал возможность атаковать при удобном случае даже движущиеся цели. Поиск осуществлялся при помощи перископа. Покидать в последний момент торпеду было признано нецелесообразным, поскольку шансов уцелеть все равно практически не было. Практическое применение «кайтен» показало малую эффективность этого вида оружия из-за конструктивных недостатков, уязвимости субмарины-носителя и прежде всего постоянно усиливавшейся противолодочной обороны союзников, которая делала незаметную атаку практически невозможной.

Гранатомет Шавгулидзе

Среди оружия, применявшегося партизанскими отрядами Белоруссии, особое место занимает партизанский гранатомет системы Тенгиза Шавгулидзе. Оружие представляло собой винтовку с насадкой, выполненной из гильзы 45-мм снаряда. Дальность стрельбы — более 150 метров. Меткость была невысокой, но при выстрелах из засады по колонне противника гранатометы, Шавгулидзе показали неплохие результаты. Так известен случай, когда шесть партизан, выпустив из гранатометов 18 мин, рассеяли из засады противника на марше. В партизанских отрядах Белоруссии было выпущено несколько сотен гранатометов Шавгулидзе.

«БраМит»

Один из первых серийных глушителей в Советском союзе получил свою аббревиатуру по имени его создателей — братьев Митиных. «БраМит» мог применяться на револьвере образца 1895 года, превращая «наган» в почти бесшумное оружие. Мог ставиться «БраМит» и на трехлинейку при условии использования специального патрона, о чем напоминала надпись выбитая на ствольной коробке винтовки. Патрон с уменьшенным зарядом пороха позволял использовать трехлинейку в качестве бесшумного оружия с оптическим прицелом. И если в стрелковых частях Красной Армии применение «БраМита» большого распространения не получило, то в партизанских и разведывательно-диверсионных отрядах глушитель нашел широкое применение.

источник

30 января 1945 года советской подводной лодкой С-13

был потоплен немецкий лайнер «Вильгельм Густлов». «Атака века» стала не единственным случаем, когда во время войны было потоплено пассажирское судно.

«Армения»

Грузопассажирское судно было построено в Ленинграде и использовалось на линии Одесса – Батуми. Во время Великой Отечественной войны в августе 1941 года «Армения» была переоборудована в санитарно-транспортное судно. В ходе обороны Одессы «Армения» совершила 15 рейсов в осажденный город, откуда на борту этого судна были вывезены более 16 тысяч человек. Последним рейсом «Армении» стал поход из Севастополя в Туапсе в ноябре 1941 года. 6 ноября, приняв на борт раненых, практически весь медицинский персонал Черноморского флота и гражданских лиц, «Армения» покинула Севастополь. Ночью судно прибыло в Ялту. Капитану «Армении» запрещалось совершать переход в Туапсе в светлое время суток. Но военная обстановка диктовала иное. Порт Ялты не имел прикрытия для защиты от налетов немецкой авиации, а на ближних подступах к городу уже находились немецкие войска. И выбора практически не оставалось… В 8 часов утра 7 ноября «Армения» покинула Ялту и взяла курс на Туапсе. В 11 ч 25 минут судно подверглось атаке немецкого торпедоносца He-111 и затонуло менее чем через 5 минут после попадания торпеды в носовую часть судно. Вместе с «Арменией» погибли от 4000 до 7500 человек, а спастись удалось лишь восьмерым.

«Кап Аркона»

«Кап Аркона» было одним из крупнейших пассажирских судов Германии, водоизмещение – 27 561 тонн. Пережив практически всю войну, «Кап Аркона» погибло уже после взятия Берлина союзными войсками, когда 3 мая 1945 года лайнер был потоплен английскими бомбардировщиками. Погибло и большинство находившихся на борту людей, в основном это были узники концлагерей. Те из узников, кто сумел покинуть тонущее судно, были расстреляны немецкой охраной. Всего на «Кап Арконе» погибли 5594 человека.

«Иосиф Сталин»

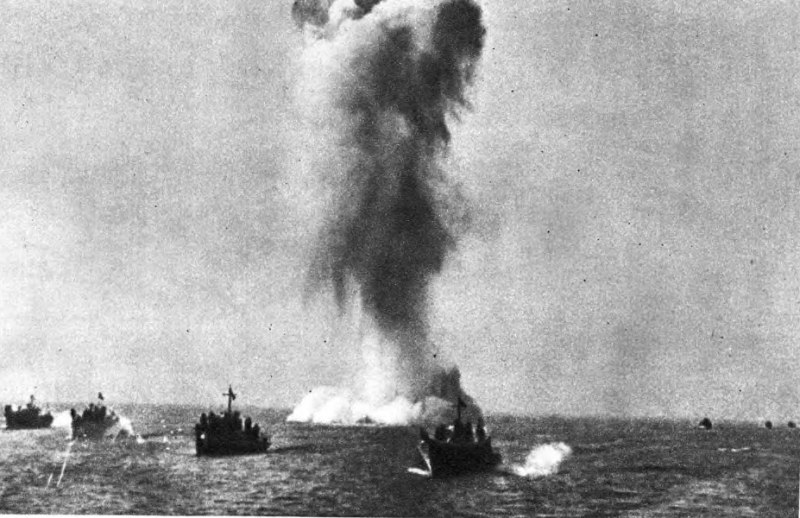

Пассажирский пароход акционерного общества «По Волге» был построен в 1909 году в Нижнем Новгороде и первоначально назывался «Графиня». В 1918 году пароход сильно пострадал от пожара в Царицыне. Намного позднее, лишь в 1930 году, он был восстановлен и переименован в «Иосиф Сталин». В период Сталинградской битвы пароход использовался для эвакуации раненых и гражданского населения Сталинграда. В ночь на 27 августа 1942 года, выполняя рейс из Сталинграда в Куйбышев, «Иосиф Сталин» двигался в конце колонны из трех советских пароходов. И если двум первым, несмотря на повреждения, удалось проскочить под огнем противника, то для «Иосифа Сталина» повреждения оказались фатальными. Он попал под сосредоточенный артиллерийский и минометный огонь противника, вышедшего к Волге, и, получив множество попаданий, затонул. Из более чем 1200 человек, находившихся на борту, спастись удалось не более 200.

«Вильгельм Густлов»

30 января в 21 час 15 минут С-13 обнаружил в балтийских водах шедший в сопровождении эскорта немецкий транспорт «Вильгельм Густлов», на борту которого находилось, по современным оценкам, свыше 10 тысяч человек, большинство из которых были беженцы из Восточной Пруссии: старики, дети, женщины. Но также на «Густлове» были немецкие курсанты-подводники, члены экипажа и другие военнослужащие. Кпитан советской субмарины Александр Маринеско начал охоту. Почти три часа советская субмарина следовала за транспортником-гигантом (водоизмещение «Густлова» свыше 25 тысяч тонн. Для сравнения: пароход «Титаник» и линкор «Бисмарк» имели водоизмещение порядка 50 тысяч тонн).

Выбрав момент, Маринеско атаковал «Густлова» тремя торпедами, каждая из которых поразила цель. Четвертая торпеда с надписью «За Сталина» застряла. Морякам чудом удалось избежать взрыва на лодке. Уходя от преследования немецкого военного эскорта, С-13 подвергся бомбардировке свыше 200 глубинных бомб.

Затолпление «Вильгельма Густлова» считается одной из крупнейших катастроф в морской истории. По официальным данным в ней погибло 5 348 человек, по оценкам ряда историков, реальные потери могли превышать 9 000, включая 5 000 детей.

«Атения»

«Атения» – британский пассажирский лайнер, построенный в 1923 году. Имел водоизмещение 13 465 тонн и в 30-е годы использовался на атлантических коммуникациях. 3 сентября 1939 года подводная лодка U-30 потопила «Атению», приняв пассажирский лайнер за вспомогательный крейсер. Две торпеды немецкой лодки попали в лайнер, который затонул всего 6 минут спустя. «Атения», таким образом, стала первым судном, потопленным немецкими подводными лодками во Второй мировой войне. Среди погибших на «Антении» были 28 граждан США, и эпизод с потоплением лайнера длительное время отрицался властями Германии. Подобно эпизоду с «Лузитанией» в Первой мировой войне, потопление «Антении» могло послужить предлогом для вступления в войну США. Тогда осенью 1939 года, когда большинство военных успехов гитлеровского блока было еще впереди, а дальнейшее развитие событий неоднозначно, гибель этого лайнера могла создать немало проблем Германии в только набиравшей силу мировой войне.

«Ланкастрия»

«Ланкастрия» (до 1924 года «Тиренния») – британский океанский лайнер, построенный в 1920 году. С началом Второй мировой войны использовался в качестве военного транспорта. Отсутствие надежного прикрытия с воздуха оказалось роковым для перегруженного людьми лайнера. 17 июня 1940 года судно подверглось атаке немецкого бомбардировщика и затонуло менее чем через 30 минут. Из 4500 военнослужащих и 200 членов экипажа спастись удалось только 700.

«Вирония»

Судно было построено в Дании в 1906 году и, сменив ряд владельцев, было продано одной из эстонских судоходных компаний. В 1940 году после присоединения Прибалтики к СССР вошла в состав советского флота. После начала войны «Вирония» была мобилизована и использовалась в качестве штабного судна Балтийского флота. Во время тяжелого Таллинского перехода 28 августа 1941 года судно получило серьезные повреждения от атак немецкой авиации и было взято на буксир спасательным судном «Сатурн». Но около 22 часов «Сатурн» и «Вирония», выйдя из протраленной зоны, подорвались на минах и затонули недалеко от мыса Юминда.

источник

Бисмарк говорил, что русские всегда приходят за своими деньгами. Так ли это? После Великой Отечественной войны, по подсчетам экономистов, Германия возместила меньше пяти процентов ущерба, нанесенного экономике Советского Союза.

Ущерб

Прямой материальный ущерб СССР, по оценкам Чрезвычайной Государственной Комиссии, составил, в валютном эквиваленте,128 млрд долларов. Общий ущерб — 357 миллиардов долларов. Чтобы представить, сколько это, достаточно сказать, что в 1944 году валовой национальный продукт США (по официальным данным американского министерства торговли) составлял 361,3 миллиарда.

Материальный ущерб (по отчетам ЧГК, представленным на Нюрнбергском процессе) составил около 30 % национального богатства СССР; на территориях Советского Союза, находившихся в оккупации — около 67 %. Народному хозяйству был нанесен ущерб на 679 миллиардов рублей (в госценах 1941 года).

Щедрый Сталин

Принципы и условия выплат репараций Германией и ее союзниками были определены ещё на Ялтинской и Потсдамской конференциях 1945 года.

Сохранились стенограммы ялтинских переговоров. По ним видно, что советский лидер проявил невиданную щедрость. Он предложил установить для Германии общую сумму репараций в размере 20 миллиардов долларов, половину этой суммы должен был получить Советский Союз как государство, внесшее самый большой вклад в Победу и больше всех от войны пострадавшее.

Черчилль и Рузвельт со сталинским предложением с незначительными оговорками согласились, что неудивительно — 10 миллиардов долларов — это примерная сумма помощи США СССР по программе ленд-лиза. С помощью таких репараций можно было покрыть только 8 % прямого ущерба от войны, 2,7 % от суммы общего ущерба.

Почему половина?

Почему Сталин в Ялте сказал о «располовинивании» репараций? То, что он взял такое деление «не с потолка» подтверждают и современные подсчеты. Западногерманский экономист Б. Эндрукс и французский экономист А. Клод провели большую работу, сделав оценку расходов бюджетов стран-участниц Второй мировой войны и прямых экономических потерь воюющих стран.

По их оценкам, военные бюджетные расходы и прямые экономические ущербы основных воющих стран в период Второй мировой войны составил (в ценах 1938 года) 968,3 миллиардов долларов.

В общей сумме военных расходов бюджетов 7 основных участников войны на СССР пришлось 30 %. В общей сумме прямого ущерба экономик пяти основных стран-участниц на СССР пришлось 57%. В общей итоговой сумме общих потерь четырех стран на Советский Союз пришлось ровно 50%.

Основные трофеи

В 1990-годы российскими учеными Борисом Кнышевским и Михаилом Семирягой были опубликованы документы Главного трофейного управления. Согласно им, в Советский Союз из Германии было вывезено около 400 тысяч железнодорожных вагонов (из них 72 тысячи вагонов стройматериалов), 2885 заводов, 96 электростанций, 340 тыс. станков, 200 тыс. электромоторов, 1 млн. 335 тыс. голов скота, 2,3 млн тонн зерна, миллион тонн картофеля и овощей, по полмиллиона тонн жиров и сахара, 20 млн литров спирта, 16 тонн табака.

По данным историка Михаила Семиряги, за один год после марта 1945 года высшие органы власти Советского Союза приняли около тысячи решений, относящихся к демонтажу 4389 предприятий из Германии, Австрии, Венгрии и других европейских стран. Также около тысячи заводов было перевезено в СССР из Маньчжурии и Кореи.

Однако все это не идет ни в какое сравнение с количеством уничтоженных заводов за время войны. Количество демонтированных СССР немецких предприятий составило меньше 14% от довоенного числа заводов. По данным Николая Вознесенского, тогдашнего председателя Госплана СССР, поставками трофейного оборудования из Германии было покрыто только 0,6% прямого ущерба СССР.

Советские акционерные общества

Эффективным инструментом проведения репарационных платежей Советскому Союзу были созданные на территории Восточной Германии советские торговые и акционерные общества. Это были совместные предприятия, во главе которых часто были генеральные директора из СССР.

Это было выгодно по двум причинам: во-первых САО позволяли своевременно переводить репарационные средства, во-вторых — САО обеспечивали жителей Восточной Германии работой, решая острую проблему занятости.

По подсчетам Михаила Семиряги, в 1950 году доля Советских акционерных обществ в промышленном производстве Германской демократической республики составляла в среднем 22 %. В некоторых же областях, таких как электроника, химическая промышленность и энергетике эта доля была ещё выше.

Телефоны рейхсканцелярии в СССР

Из Германии в Советский Союз технику, в том числе и сложную, везли вагонами, в СССР были доставлены также круизные лайнеры и вагоны поездов берлинского метро. Из астрономической обсерватории университета Гумбольдта были вывезены телескопы. Конфискованным оборудованием оснащались советские заводы, как, например, Краснодарский компрессорный завод, полностью оснащенный немецким оборудованием. На кемеровском предприятии КОАО «Азот» и сегодня работают трофейные компрессоры 1947 года выпуска фирмы «Шварцкопф».

На московской центральной телефонной станции (номера начинались на «222» — станция обслуживала ЦК КПСС) до 1980-х годов применялось оборудование телефонного узла рейхсканцелярии. Даже спецтехника для прослушки, применявшаяся после войны МГБ и КГБ была немецкого производства.

Золото Трои

Многие исследователи признают, что в сфере искусства самым важным советским трофеем стал так называемый «Клад Приама» или «Золото Трои» (9 тысяч предметов, найденных Генрихом Шлиманом на раскопках Трои).

«Троянские сокровища» были скрыты немцами в одной из башен системы ПВО на территории Берлинского зоопарка. Башня чудом не пострадала. Немецкий профессор Вильгельм Унферцагт передал клад Приама вместе с другими произведениями античного искусства советской комендатуре.

12 июля 1945 года вся коллекция прибыла в Москву. Часть экспонатов осталась в столице, а другая была передана в Эрмитаж. Долгое время местонахождение «троянского золота» было неизвестно, но в 1996 году Пушкинский музей устроил выставку этих редких сокровищ. «Клад Приама» Германии не вернули до сих пор. Впрочем, Россия имеет на него не меньшие права, так как Шлиман, женившийся на дочери московского купца, был русским подданным

Дискуссии

Для Советского Союза тема немецких репараций была закрыта в 1953 году, когда Москва полностью отказалась от репарационных поставок товаров из Германской Демократической Республики, перейдя на их оплату по ценам СЭВ. 1 января 1954 года вышло совместное соглашение СССР и ПНР о прекращении взимания репараций с СССР.

Однако тема эта по-прежнему является дискуссионной. Причем об исторической несправедливости говорят не только депутаты Госдумы, но и западные ученые.

По словам американского профессора Саттона (книга Sutton A. Western technology) репарации Германии и её союзников позволили только на 40% компенсировать утраченный СССР в войне промышленный потенциал.

Проведенные же американским «Бюро стратегических служб» вычисления ещё в августе 1944 года показывали цифру возможных репараций СССР в 105,2 миллиарда долларов (в пересчете на нынешний курс — больше 2 триллионов), что в 25 раз больше, чем СССР фактически получил по итогам войны. Что касается союзников Третьего рейха, то Финляндия была единственной страной, полностью выплатившей репарации СССР в сумме 226,5 млн долларов.

Многие семьи сталкиваются с проблемой пьянства, и, к сожалению, очень часто случается так, что причина ссор заключается не в отсутствии взаимопонимания между супругами, а банальная алкогольная зависимость. Большинство зависимых от алкоголя людей не считают, что у них ест какие-то проблемы, поэтому отказываются от какого бы то ни было лечения. В таких случаях довольно часто прибегают к помощи магии, используя разного рода заговоры.

Существует таких заговоров достаточно много. Однако необходимо придерживаться определенных правил, чтобы они были достаточно эффективными. Так, в частности, если заговор от пьянства делается на мужчину, то и читать его следует в мужской день (это четверг, понедельник и вторник). Если зависима от алкоголя женщина, то и заговор необходимо читать в женские дни – субботу, среду и пятницу. Проводить такие обряды в воскресение запрещено, точно так же, как делать это по церковным праздникам и в дни поста. Все ритуалы, направленные на избавление человека от зависимости, следует проводить при убывающей луне либо в полнолуние.

Кроме случаев, когда человек делает заговор на самого себя, страдающий от зависимости не должен знать о проведении для него обрядов. Рассказывать о них нельзя никому, даже после того, как заговор подействует и проблема уйдет. Таким образом, единственным человеком, который будет точно знать, как именно больной избавился от зависимости, будет тот, кто этот ритуал проводил.

Перед тем, как проводить любой из ритуалов на избавление от алкоголизма, необходимо на протяжении трех дней держать пост. Если существует необходимость провести заговор на близкого человека, тому, кто будет проводить обряд, на некоторое время следует исключить из своего рациона питания все продукты животного происхождения – яйца, молоко, мясо. Помимо этого, необходимо также полностью исключить алкоголь. До тех пор, пока заговор не подействует, следует каждый новый день начинать с глотка святой воды. Еще одно важное условие – в момент проведения ритуала, на том, кто будет этим заниматься, не должно быть никаких украшений, кроме нательного крестика. Если обряд будет проводить женщина, то она должна покрыть голову платком.

Как утверждают люди, сведущие в магии, наиболее действенным заговор на избавление от алкогольной зависимости будет в том случае, если его будет проводить отец или мать больного. Заговоры могут проводить также супруги, для этого даже существуют определенные ритуалы.

Как правило, заговоры на избавление от алкоголизма срабатывают достаточно эффективно. И человек обычно сам не понимает, почему принимает решение больше не пить. Однако существует большая опасность – если ритуал будет проведен неправильно, это может привести к тому, что проблема станет еще серьезнее, и человек начнет пить еще больше. Поэтому при проведении ритуалов на избавление от зависимости, следует строго придерживаться всех правил и точно произносить слова заговоров, не путая их и не заменяя одни слова другими.

Одним из самых действенных заговоров на избавление от алкогольной зависимости является заговор на воду. Подобный заговор следует делать на больного, который не соглашается ни на лечение, ни на кодирование. Заговаривают воду без ведома страдающего алкоголизмом. Ритуал проводить можно не только на другого человека, но и на себя. Слова заговора следует трижды произнести над стаканом воды. Лучше всего, если обряд провести тогда, когда пьющий человек страдает от похмелья и ему хочется пить. В крайнем случае, можно заранее подготовить заговоренную воду и дать ее выпить больному при первой удобной возможности.

Еще один эффективный заговор от алкоголизма – это заговор на хмель. Для проведения обряда необходимо купить в аптеке хмель (именно это растение считается одним из наиболее действенных магических растений в борьбе с пьянством). Очень важно, чтобы хмель был целым. Взять нужно совсем немного – примерно одну столовую ложку. Его следует замочить в алкогольном напитке, недопитом больным, затем высушить. В полнолуние на подготовленные шишки хмеля следует трижды наговорить слова заговора. А затем измельчить их и на протяжении трех дней добавлять в чай страдающему от зависимости. Чай следует заваривать как обычно, а при добавлении хмеля — девять раз прочитать «Отче наш», одновременно с этим осеняя чашку с напитком крестным знамением. Данный ритуал следует проводить три раза, то есть, на протяжении тех полнолуний. Но если все сделать правильно, то после этого человек полностью избавится от пагубной привычки.

Очень часто происходит так, что человек понимает свою проблему, однако бросить пить самостоятельно не в состоянии. Для таких случаев существует специальный заговор. Перед началом проведения обряда следует сходить в баню и надеть чистую одежду. Можно просто принять ванну, желательно горячую, с эфирными маслами или травами. Затем следует взять непитую воду (то есть, такую воду, которую до человека никто не пил. Чтобы ее получить, нужно постараться первым набрать ее из колодца или родника. Если речь идет о воде из-под крана, то ее лучше всего набирать в период с трех до пяти утра, чтобы никто не увидел). Над этой водой следует трижды проговорить слова заговора, затем выпить ее без остатка.

Существует множество других заговоров, избавляющих от пьянства. Точно так же существует немало причин алкогольной зависимости, о которых говорят врачи. Однако мало кто знает, что зависимость может возникнуть в результате приворота или порчи. В таком случае сначала необходимо избавиться от этих негативных воздействий, а уже потом проводить заговоры на избавление от зависимости. Существует немало примет, которые могут привести к алкоголизму. К примеру, нельзя сливать остатки спиртного из бокалов в бутылку, нельзя допивать остатки из чужих бокалов, нельзя напиваться на поминках.

Необходимо понимать, что алкогольная зависимость – это очень серьезная проблема, поэтому необходимо действовать как можно быстрее, и тогда Вселенная обязательно поможет избавиться от опасного недуга.