Вторая мировая война

Эти бренды сегодня принадлежат к самым известным и уважаемым в мире. Сложно представить себе, что создавшие их компании в свое время поддерживали активное сотрудничество с Третьим рейхом. Что делать: бизнес есть бизнес!

Мундиры от Hugo Boss

Эта торговая марка появилась в 1923 году. Позднее ее основатель Хуго Босс, в честь которого она и была названа, вступил в нацистскую партию. В годы Второй мировой войны компания занималась пошивом мундиров для SS, SA, Вермахта и Гитлерюгенда. При этом на фабриках Hugo Boss работали пленные из стран Западной и Восточной Европы.

За пособничество нацизму Хуго Босса приговорили к штрафу в 80 тысяч дойчмарок и до конца жизни лишили избирательного права.

Автомобили от Volkswagen

Немецкая автомобилестроительная компания Volkswagen была основана Фердинандом Порше. Именно ему Гитлер заказал модель машины, которая одновременно являлась бы прочной и дешевой. Так появилась Volkswagen Beetle, которая популярна до сих пор. Вскоре эти автомобили были запущены в массовое производство. А сборку авто на конвейере осуществляли военнопленные на заводе в Штутгарте.

Детонаторы от Kodak

Вильгельм Кеплер, один из ведущих экономических советников Третьего Рейха, сотрудничал с компанией Kodak. С приходом нацизма немецкие филиалы этой компании стали использовать труд пленных. Они выпускали не только пленку для агитационных фильмов и роликов фашистской Германии, но также детонаторы и другие изделия военного назначения.

Сортировочные устройства от IBM

В Германии действовал филиал этой компании, который во Вторую мировую занимался поставками нацистам сортировочных машин для концлагерей, счетных машин и перфорационных карт.

В отсутствие компьютеров это позволяло эффективно вести базы данных. С помощью оборудования IBM можно было, например, учитывать людей по региону, местоположению, медицинским картам, национальности и даже способу казни. Так, евреям присваивали код 8, цыганам – 11. Концлагеря тоже проходили под кодовыми цифрами: например, 001 означал Освенцим, 002 — Бухенвальд. Код состояния 5 присваивали расстрелянным, 6 означал, что человек умер в газовой камере.

Теперь IBM заявляет, что ее германские филиалы во время войны контролировались нацистским правительством, поэтому их руководство ничего не могло поделать, чтобы избежать подобных заказов.

Крематории от Siemens

Компания Siemens была основана в 1847 году и к 1933 году, когда в власти в Германии пришел Гитлер, уже являлась крупным холдингом, производящим широкий спектр устройств, от бытовой техники до деталей самолетов. Во время Второй мировой Siemens AG участвовал в производстве ракет V-1 и V-2, а также разрабатывал проекты крематориев для концентрационных лагерей.

Холдинг активно использовал на своих предприятиях труд военнопленных. Бывало так, что работники заводов Siemens находили свой конец в печах крематориев, оборудование для которых они же сами и изготавливали.

Смертоносный газ от Bayer

Незадолго до Второй мировой компания стала частью конгломерата IG Farben. В его составе она занималась разработкой химического соединения Zyklon B, которым убивали людей в газовых камерах.

Главным разработчиком газа был Фриц Габер, являвшийся евреем по матери. Узнав о том, каковы оказались результаты применения газа, жена Габера застрелилась. А он сам умер от сердечного приступа, пытаясь сбежать за границу от режима, которому так хорошо послужил. Известно, что несколько его ближайших родственников были убиты в концлагерях тем самым газом…

С Bayer сотрудничал печально знаменитый «ангел смерти» — немецкий врач Йозеф Менгеле, прославившийся своими бесчеловечными опытами на узниках Освенцима. Он получал от компании деньги за совершение важных открытий в области медицины. В основном все они были связаны с жестокими пытками заключенных.

Фанта от Coca-Cola

Во время войны немецкий завод в Эссене по производству кока-колы не имел возможности получать концентрат, необходимый для приготовления этого напитка. Поэтому решили производить другой напиток. Компонентами его стали яблочный жмых, остававшийся после производства сидра, и молочная сыворотка, являвшаяся побочным продуктом сыроваренного производства. Яблочная фанта была желтого цвета и довольно сильно отличалась по вкусу от привычной нам сегодня апельсиновой.

Впрочем, надо отдать должное — приятный напиток не имел прямого отношения к войне или массовому уничтожению людей нацистами.

источник

Эрнест Хемингуэй говорил, что может написать удивительный рассказ из 6 слов. Есть вариант короче и еще удивительнее: офицер СС, еврей.

Исследование вопроса

Брайан Ригг написал книгу «Еврейские солдаты Гитлера». Он офицер морской пехоты США и доброволец армии обороны Израиля. Профессор истории и преподаватель в Американском военном университете, штат Вирджиния. Тема солдатов-евреев заинтересовала Брайана потому, что один из его предков был убит в Аушвице, а другой служил в Вермахте. Брайан решил разобраться в этом вопросе. Итогом работы стала книга «Еврейские солдаты Гитлера», которая вышла в свет в 2002 году.

Немецкая газета Die Welt называет книгу Брайана Ригга «Еврейские солдаты Гитлера» одной из значительных книг о Холокосте. Чтобы написать книгу, автор проделал большую работу: в 1994 году Ригг начал собирать материал. Он ездил в Швецию, Турцию, Израиль, Канаду.

Брайан выиграл стипендию для обучения в Кембридже, и во время летних каникул поехал в Германию. Он знал, что по материнской линии его предки – немцы, и решил повидать историческую родину. Там он узнал, что прабабушка жила в Лейпциге и что его родственники — евреи, связанные с немецкой армией. Брайан решил разобраться в своем происхождении. Он взял годичный отпуск и уехал в Германию.

Он находил ветеранов Вермахта, разговаривал с ними. Некоторые впервые заговорили о своем прошлом с Риггом, ведь историк затрагивал больную тему. В некоторых случаях даже семьи ветеранов были не в курсе прошлого. По словам Брайана Ригга, ветераны Вермахта не испытывают вину по поводу службы в армии Гитлера – их беспокоит то, что они не смогли спасти своих родственников.

Евреи-солдаты в армии Гитлера

По словам Ригга, в Вермахте служило 150 тысяч евреев. 150 тысяч человек делятся на следующие группы: 60 тысяч солдат, у кого евреи отец или мать, и 90 тысяч тех, у кого евреями были бабушки и дедушки. «Не все, кто носил мундир, были нацистами, и не все евреи преследовались», — утверждает историк. Среди солдат было много тех, кто потерял родных в Аушвице. Еврейским солдатам обещали, что если они присягнут Гитлеру, то семью не тронут. Но по возвращению домой из Польши многие поняли, что их обманули и начали роптать – и в 1940 году получили увольнение из армии.

Немецкая кадровая служба армии в январе 1944 года подготовила знаменитый «список 77». В него входили «высокопоставленные должностные лица смешанной еврейской расы», служившие в Вермахте. 77 человек получили одобрение Гитлера, он называл эти 77 человек «людьми немецкой крови».

Брайан Ригг добавляет, что в этом списке должны быть еще 60 фамилий.

Ригг нашел показательный документ: в случае с фельдмаршалом Эрхардом Мильхом, Геринг и Гитлер постановили, что «отец» Мильха — дядя по материнской линии, поэтому Мильх чистокровный немец.

Как определяли евреев и «процент» еврейской крови

После захвата власти в 1933 году нацизм стал официальной идеологией, который включал в себя научный расизм и антисемитизм. Нюрнбергские законы 1935 года антисемитские законы стали официальными. Приняли много законов, например, «закон о государственной службе», в котором говорилось о запрете найма «не-арийцев».

Нюрнбергские законы не определяли принадлежность к евреям по религиозному признаку. На принадлежность к еврейской национальности указывало наличие родителей евреев, бабушек и дедушек.

15 сентября 1935 года приняли более жестокие законы в отношении к евреям. Запрещались браки между евреями и немцами. Запрещались половые отношения между евреями и немцами. Регламентировались все возможные точки пересечения евреев и немцев, и такие отношения становились вне закона.

Возникла неясная ситуация с мишлингами. Мишлингами сначала называли метисов, рожденных от смешанных браков(черные и белые родители) в африканских колониях Германии. В 1935 году создали 2 новые расовые категории: «полуевреи» (один из родителей еврей) и «четверть-евреи» (евреями были бабушки или дедушки). Таких людей в нацисткой Германии называли «мишлингами». Нацисты не знали, что делать с мишлингами, ведь в них текла «благородная», немецкая кровь, но были и еврейские корни. На практике мишлинги не получили никаких прав, так же, как и евреи. Их даже отлучали от церкви, хотя многие из мишлингов не идентифицировали себя с иудейством. Они чувствовали себя немцами, говорили по-немецки, обучались в немецкой школе. Поэтому для мишлингов было важно показать свое лояльное отношение к Германии и к господствующей идеологии пошли служить в гитлеровскую армию. Чтобы в глазах немцев с «чистой» кровью выглядеть своими, они храбро сражались и получали Железный Крест в награду. Естественно они знали, что происходит в Аушвице и других концлагерях, там погибали их родные – и мишлинги разрывались между тем, чтобы помочь своим родственникам и тем, чтобы влиться в новое немецкое общество. Из-за самоотверженности и смелости, мишлинги быстро поднимались по военной карьерной лестнице, но не мог же Гитлер допустить, чтобы в составе высшего военного руководства были евреи! Каждая ситуация рассматривалась лично им, и в угоду нацисткой идеологии, мишлингам «приписывали» отцов и матерей, как в случае с Эрхардом Мильхом.

Геринг и Гитлер после окончания войны предполагали уничтожение мишлингов.

источник

велись летом прошлого года в полях в Ленинградской области на местах ожесточенных сражений в годы Великой Отечественной войны. Блиндаж оказался немецким, он относился к 1942 году и в нем располагались танкисты. Далее предлагаем взглянуть на находки, сделанные в этом самом блиндаже, а также на то, как происходил сам процесс раскопок.

То самое поле, где был обнаружен немецкий блиндаж

Все готово к раскопкам

Подъехал трактор

Вот он немецкий блиндаж, запаханный после войны

Пошли первые находки

Пилотка немецкого танкиста, удивительно, но за 74 года не истлела

Пошло всякое военное железо, есть и интересные находки

Деталь от чего-то немецкого серьезного

Довоенный выпуск, клеймо 1939 год.

Что-то неизвестное

Вот крышка от немецкой блиндажной печки. Хорошо читается надпись

Вот еще деталь

Немецкий котелок, даже читается фамилия владельца

Это вообще уникальная находка, немецкая полевая карта

Вот этого не ожидал никто! Фигурки из немецкой тактической игры!

Они же в каске

Немецкая ракетница, пролежавшая в блиндаже более 70 лет

Отличная сталь, найден в блиндаже

Общий вид предметов, еще не очищены. Останков в блиндаже обнаружено не было!

Упаковка от тюбика

Непонятная деталь, находилась в блиндаже

Пилотка оказалась танкиста и не одна

Аж целых 3

Вот редкая находка! Кобура немецкого офицера. Сохран удивительный

После того как ее очистили, поразило качество кожи и клеймо фирмы

Дрезден 1936 год. Справа в углу видны инициалы владельца

Очищенная кобура и другие предметы

Как новая

Вот еще, похоже чехол от ножа

Дата выпуска 1934 год

Черная толстая кожа

Общий вид

Только что поднятые предметы войны, в налипшей глине

Вот еще немецкий предмет, кто в курсе подскажите от чего

Кто никак не ожидал увидеть, так эти предметы, которые тоже были в немецком блиндаже. Советские вещи, вероятно взятые как трофеи

Кто был владельцем установить уже не удастся никогда

Советская расческа, найденная в немецком блиндаже. Фабрика «Пластмасс» сорт 1

Пример раскопки другого блиндажа. Тоже немецкий

источник

После войны Германия лежала в руинах. Промышленность была уничтожена, продукты выдавались по карточкам. Но в 1948 году произошло «чудо». Стали открываться заводы, на полках появились товары, а немецкая марка стала самой желаемой валютой в мире.

План Маршалла

Первые послевоенные года в Германии прозвали «нулевыми». Как писал впоследствии «отец» немецкого чуда – Людвиг Эрхард: «То было время, когда мы в Германии занимались вычислениями, согласно которым на душу населения приходилось раз в пять лет по одной тарелке, раз в двенадцать лет — пара ботинок, раз в пятьдесят лет — по одному костюму».

Первым шагом к выходу Германии из этого кризиса стал общеизвестный «план Маршалла».

Помимо подготовки почвы для последующей холодной войны, перед ним стояли четкие экономические задачи. Западная Европа всегда была важнейшим рынком для американского капитализма. Еще во времена «Великой депрессии» США смогли выбраться из кризиса, завоевав европейский рынок сбыта.

«Механизм» простой – чем больше спрос в Европе, тем больше предложения от США, тем больше там рабочих мест, тем выше покупательская способность у американских граждан.

В послевоенное время Европа как никогда нуждалась в американских товарах. Одна только проблема – покупать их было не на что, национальные валюты обесценивались. Поэтому в 1947 году США оказались на перепутье – либо отказываться от перспективных рынков и замедлить рост собственной экономики, либо оказать послевоенной Европе материальную поддержку и получить не только «постоянного покупателя и клиента», но еще и союзника. США поставили на второе и не прогадали.

В соответствии с «план Маршалла», Германии за 4 года было предоставлено в общей сложности 3,12 млрд долларов в виде кредитов, оборудования и технологий. И хотя «план» не был главной действующей силой послевоенного восстановления Германии, он позволил осуществить впоследствии то, что назовут «германским чудом». За несколько лет производство, как сельскохозяйственной, так и промышленной продукции превысит довоенный уровень.

«Благосостояние для всех»

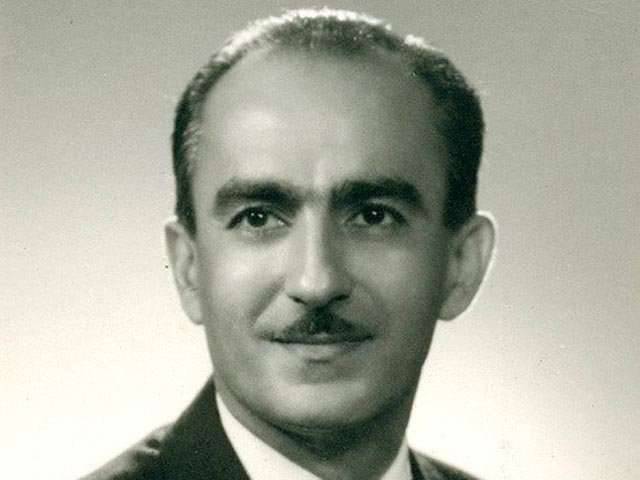

Главным создателем «новой Германии» был не американский госсекретарь, а первый министр экономики ФРГ, впоследствии федеральный канцлер – Людвиг Эрхард. Основная концепция Эрхарда содержалась в постулате, что экономика – не бездушный механизм, она держится на живых людях со своими желаниями, стремлениями и потребностями.

Таким образом, фундаментом для экономического возрождения Германии должно было стать свободное предпринимательство. Эрхард писал: «Идеальной мне видится ситуация, где обычный человек может сказать: у меня достаточно сил, чтобы постоять за себя, я хочу быть ответственным за свою собственную судьбу. Ты, государство, не заботься о моих делах, но предоставь мне столько свободы и оставь мне от результата моей работы столько, чтобы я мог сам и по собственному усмотрению обеспечить существование себе и моей семье».

Государству в политике Эрхарда отводилась роль «ночного стража», который «оберегал» предпринимательскую деятельность от монополии, внешней конкуренции, высоких налогов и прочих факторов, стоявших на пути либерального рынка.

Введение свободной рыночной экономики в послевоенной Германии было не простым решением. Это была исключительно инициатива Эрхарда, «антизакон», который противоречил политике оккупационных властей и сводил «на нет» все предыдущие попытки вытащить Германию из кризиса, путем плановой экономики и государственного регулирования.

И он сработал. Некоторое время спустя два француза Жак Рюефф и Андрэ Пьетр, бывшие в то время в Германии, писали: «Только очевидцы могут рассказать о том мгновенном действии, которое оказала валютная реформа на заполнение складов и богатство витрин. Со дня на день стали наполняться товарами магазины и возобновлять работу заводы. Накануне на лицах немцев была написана безнадежность, на следующий день целая нация с надеждой смотрела в будущее».

Новая марка

Но для свободного предпринимательства было необходимо еще одно важное условие – валютная стабильность. В послевоенное время рейхсмарка ценилась не больше чем когда-то «керенки» в РСФСР.

21 июня 1948 года была проведена денежная реформа, направленная на конфискацию обесцененных денег и создание твердой валюты. Так появилась дойчмарка, впоследствии прославившаяся как одна из самых стабильных валют XX века.

Денежная реформа готовилась в строжайшей секретности. Во-первых, чтобы не спровоцировать вмешательства СССР, во-вторых, с целью избежать панического избавления от старых рейхсмарок.

Но накануне реформы слухи все равно просочились в массы, вызвав настоящую «шоппинговую истерию» — немцы пытались купить все, что еще можно было купить за деньги. В результате, цены на черном рынке подскочили до астрономических высот.

Обменный курс старой валюты на новую носил исключительно конфискационный характер. Во-первых, за 10 старых марок давали одну новую, при одинаковой платежной способности. Во-вторых, каждый совершеннолетний мог поменять 21 июня единовременно только 400 рейхсмарок на 40 дойчмарок, а потом еще 200 рейхсмарок на новые 20 в течение нескольких дней. По истечению срока все оставшиеся рейхсмарки либо частично сохранялись в банках, либо обесценивались.

Путем таких жестких мер, Эрхарду удалось обеспечить стабильный курс новой валюты, а также добиться равномерного распределения средств между разными слоями населения, в то время как до этого большая часть валюты страны была сконцентрирована в руках небольшой, но очень богатой группы людей. Теперь же формировался широкий и устойчивый средний класс.

В 50-е годы немецкая марка стала одной из самых надежных валют мира, в которой хранили свои сбережения жители многих стран. Даже когда DM в 1977 году обесценилась почти вдвое по сравнению с 1950-м годов, ее покупательная способность оставалась одной из лучших в мире.

Свободу ценам!

Буквально через несколько дней после денежной реформы цены были «отпущены на свободу». Отныне ценовая политика строилась на принципе либерализации, с одной лишь оговоркой, что государство сохраняло за собой право частичного контроля над ними. Так им был составлен список «уместных цен» на некоторые продукты потребления, а также принят запрет произвольного повышения цен, чтобы избежать жадности предпринимателей.

За ним последовали антимонопольные указы, согласно которым доля одной компании на рынке не могла превышать 33%, двух или трех — 50%, а четырех или пяти — не более 65%.

Были введены налоговые льготы, что отвадило компании от «теневого бизнеса». В общем, цифры говорят лучше всяких слов. К 1950-му году ФРГ достигла довоенного уровня производства, а к 1962 превосходила его в три раза.

Однажды после восстановления экономики Германии, ее выхода на первые позиции мирового рынка у Эрхарда спросили, в чем же залог успешного развития экономики. На это он ответил: «находчивость предпринимателей, дисциплинированность и трудолюбие рабочих и умелая политика правительства».

источник

По прибытии на место расквартирования при разборе учения было сказано, что полк в составе других частей и подразделений обеспечивал безопасность работы Тегеранской конференции. В случае непредвиденных обстоятельств он должен был быть готов с помощью оружия обеспечить безопасность участников форума. Конференция проходила с 28 ноября по 1 декабря 1943 года.

В ноябре 2016 года исполнится 73 года со дня проведения Тегеранской конференции. Впервые лидеры СССР, Америки и Англии встретились в Тегеране для практического решения весьма важных проблем того времени и, прежде всего, вопроса, связанного с открытием второго фронта. Рузвельт и Черчилль с началом нападения гитлеровской Германии на Советский Союз заявили о решении оказать помощь Красной армии поставкой по ленд-лизу военной техники, продовольствия и обмундирования. Путей поставок было три: северные конвои из Англии в наши северные порты, порты Дальнего востока — центр и через Иран. Одновременно союзники обещали в 1942 году открыть второй фронт. Однако прошёл 1942 год, заканчивался 1943, а обещанного второго фронта открыто не было. Это беспокоило руководство нашей страны.

По дипломатическим каналам начались переговоры о необходимости встречи Сталина, Рузвельта и Черчилля. Была проведена сложнейшая работа дипломатов. В процессе обсуждения, отстаивания своих интересов и позиций по предложению Сталина было принято решение о проведении конференции в городе Тегеране. Хотя Черчилль и Рузвельт предлагали Каир, Багдад, Басру. Но Сталин настаивал на Тегеране, объясняя это необходимостью быть ближе к ставке и возможностью оперативного руководства боевыми действиями Красной Армии на всех фронтах.

В самом Тегеране и его ближайших окрестностях регулярных войск антигитлеровской коалиции не было.

О самой конференции гитлеровская разведка была информирована. Гитлер приказал любым способом и методом пленить или уничтожить всех глав государств антигитлеровской коалиции.

Советский разведчик Николай Кузнецов, работающий в немецком тылу под прикрытием, первым отослал шифровку в Москву, в которой рассказал о готовящемся покушении на членов «тройки». Именно Николаю Кузнецову нужно быть благодарными за этот его ещё один подвиг.

Сообщение Кузнецова было доведено до сведения руководителя советской резидентуры в Тегеране Ивана Агаянца.

Организатором и руководителем операции под кодовым названием «Длинный прыжок» был назначен известный организатор диверсий и похищений высокопоставленных лиц Отто Скорцени. Из архива СС: «Отто Скорцени — начальник секретной службы СС в шестом отделе Главного управления имперской безопасности. Прозвище «Человек со шрамом».

В Иран были десантированы несколько немецких диверсионных групп. Скорцени рассчитывал проникнуть вовнутрь советского посольства вместе с группой диверсантов. Отто решил собрать самых лучших. Надо сказать, что немцы были большими специалистами по созданию мобильных диверсионных команд, способных выполнять самые разные акции.

Чтобы понять обстановку в этой восточной стране, нужно на миг представить себе чудовищную смесь нищеты и богатства. С начала Второй мировой войны в Тегеран хлынул поток беженцев из Европы. Многие состоятельные европейцы смогли перевести свои капиталы на Ближний Восток, что позволяло им даже в самые скудные годы вести привычный образ жизни. Тегеранский рынок поражал богатством, разнообразием товаров и контрастом. Роскошные лимузины на улицах были привычным явлением, дорогие рестораны соседствовали с нищими кварталами. В такой пёстрой толпе легко было затеряться, чем активно пользовались сотрудники абвера. В иранской столице шла нескончаемая война разведок. В Иране очень серьёзно работала и советская разведка. Через Иран доставлялись ленд-лизовские материалы и продовольствие, техника, снаряжение. Ещё в 1939 году советская служба разведки активизировала свою деятельность в этой стране: война с гитлеровским подпольем шла самая жестокая. О масштабах этого противостояния свидетельствовали картины того времени: нередко по ночам в иранской столице звучали выстрелы. Сотрудники советской агентуры, опознав вражеского агента, расстреливали его на месте. В Тегеране проживало примерно около 20 000 немецких беженцев и, конечно, эта среда позволяла внедрять агентов. Ведь в Иране были представительства посольств всех крупнейших держав, через которые можно было зондировать почву, вербовать сотрудников посольств, чтобы добыть нужные документы.

Службы советских разведок и контрразведок эффективно организовали работу, направленную на обеспечение полной безопасности участников конференции.

К поимке матёрого немецкого разведчика причастен и наш земляк, ростовчанин, сотрудник внешней разведки Геворк Вартанян.

Он Герой Советского Союза, почётный житель города Ростова-на-Дону. В его честь в 2012 году на Ворошиловском проспекте была заложена звезда. На протяжении многих лет он неоднократно бывал в Ростове и встречался с Александром Захаровичем. Удивительно, как переплелись судьбы двух ростовчан: о своём совместном участии в операции «Тегеран-43» они узнали только спустя многие годы.

Так вот, Геворк Вартанян принёс руководителю советской резидентуры Агаянцу интересную и неожиданную информацию: несколько дней назад Геворк узнал в могильщике своего старого знакомого — штурмбанфюрера СС Франца Майера. Дело в том, что Майер прибыл в Тегеран в октябре 1940 года, имеет характерную примету — на левой руке нет безымянного пальца. Он был организатором крупных диверсий на Трансиранской магистрали, а также убийств советских агентов в иранских правительственных кругах. Майер был экстраординарным разведчиком, фанатиком национал-социализма, он делал всё, чтобы фашизм побеждал на каждом шагу. Появление такого разведчика в момент подготовки встречи в Тегеране было очень тревожным звонком. Его узнал Геворк Вартанян, работающий под оперативным псевдонимом «Амир». Он был сыном профессионального разведчика Андрея Вартаняна, находящегося в Иране долгое время с особым заданием.

Майер был обезврежен.

Также были выявлены места высадки диверсантов-парашютистов, маршруты передвижений и места их сосредоточения. Только в Тегеране было арестовано более 500 человек.

Некоторые из них были перевербованы и работали под прикрытием уже в интересах советской стороны.

Гитлер, узнав о полном провале операции «Длинный прыжок», отменил её продолжение.

Конференция проходила на территории советского посольства в сложных условиях. «После долгих дебатов проблема «Оверлорда» оказалась в тупике. Тогда Сталин поднялся с кресла и, обратившись к Ворошилову и Молотову, с раздражением сказал: «У нас слишком много дел дома, чтобы здесь тратить время. Ничего путного, как я вижу, не получается». Наступил критический момент. Черчилль понял это и, опасаясь, что конференция может быть сорвана, пошёл на компромисс». Об этом пишет историк Олег Рахманин.

Сталин поздно вечером 1 декабря улетел в Москву. Примечательно, что Сталин первый раз в своей жизни летел на конференцию, так и обратно в Москву. Хотя многие военные историки говорят о том, что вождь ехал на поезде. Однако Александр Захарович рассказал именно о перелёте генералиссимуса.

Второй фронт был открыт 6 июня 1944 года.

Военный загс

По итогам обеспечения безопасности участников Тегеранской конференции многие советские военнослужащие были награждены медалями и орденами. Александр Захарович получил отпуск домой. Он приехал в Ростов, пришёл к своей невесте Лии и сделал ей предложение. Она дала своё согласие, и 8 июня 1944 года они сыграли скромную свадьбу. Их брак был зарегистрирован в загсе Орджоникидзевского района города Ростова-на-Дону.

«Это громко было сказано — загс. Он находился в полуразрушенном здании, где была цела только одна комната и где сидела одна работница», — вспоминает Александр Захарович.

Время отпуска пролетело мгновенно. Но эти мгновения навсегда врезались в память фронтовика. Особенно его поразила весть о концентрационном лагере, созданном на месте бывшего артиллерийского училища, где он учился до войны. «Там был созданы чудовищные условия существования, немцы сделали всё, чтобы как можно больше уничтожить людей», — говорит он.

Он снова вернулся в Иран. Там его и застало известие об окончании войны. Это была великая радость. Радость со слезами на глазах. Сколько людей погибло! В первые недели войны погиб Яков Аграновский, который когда-то познакомил Александра Захаровича с его будущей женой Лией. Погибли в боях почти все одноклассники Александра Захаровича, его друзья по артиллерийскому училищу, те, с кем он начинал службу в Молдавии. Погибли его дедушка и бабушка в городе Георгиевске.

Их подразделение в составе других частей находилось в северном Иране ещё несколько месяцев. Советское руководство опасалось возможной агрессии со стороны Турции, которая неоднократно устраивала провокации в районе северного Ирана, но к активной агрессии приступить так и не решилась.

Летом 1946 года 313-й горнострелковый полк вернулся на Родину, в Махачкалу, и вскоре был расформирован. Однако в Иране остались советские военные советники и сводное воинское подразделение.

Александр Захарович получил новое назначение — прибыть в Порт Ильич командиром отдельного тяжёлого артиллерийского дивизиона. А к концу года он был переведён в Ленкорань, потом — в Степанакерт. «Туда, где сейчас снова идёт война, боевые действия», — говорит Александр Захарович. — «И меня это очень сильно беспокоит».

В 1950 году он вернулся в Ростов и возглавил в своём родном училище (РАУ) курсы подготовки младших лейтенантов.

В 1951 году он — преподаватель стрельбы артиллерии.

В 1951-1972 годах он продолжал работать в своём родном училище. Названия последнего стали менять: это были войсковая часть №86608, РВРУ, РВКИУ, РВВУ, РВВКУ, РВВКИУ, РВВКИУРВ, РВИРВ, Ракетный институт РВ стратегического назначения, Ростовский филиал Ракетной академии имени Петра Великого. Менялись и его звания: старший офицер строевого отдела, слушатель высших инженерно-технических курсов, начальник режима училища, начальник штаба дивизиона учебно-боевого обеспечения, командир дивизиона учебно-боевого обеспечения, начальник технической войной базы.

В 1966 году ему было присвоено звание подполковника, а в 1970 году — полковника. А в 1972 году Александр Захарович Карпенко был уволен в запас.

Он отдал армии 33 года, 3 месяца и 1 день.

Но лежать на диване и смотреть телевизор Александр Захарович не захотел. Он стал работать директором Дома спорта «Динамо». Спортивных секций было тогда много, и все они были бесплатные. Любой мальчишка мог прийти и заняться спортом. Единственно требование от тренеров — отсутствие двоек в дневнике.

Как многолетний член клуба «Патриот», полковник Александр Захарович Карпенко регулярно встречался с учащимися школ №25, №27 имени Суворова, №82 имени 25-й Чапаевской дивизии и курсантами-ракетчиками.

Сегодня ему 95 лет. Он всё равно находит в себе силы, чтобы перейти через дорогу к знакомой школе №25 и выступить на 9 Мая перед школьниками. А ещё удивительное — он пишет стихи. Он до сих пор остаётся, таким образом, в строю, в поэтическом строю.

Автор: Полина Ефимова

Источник

Фотограф Артур Бондарь из объявления узнал о том, что семья советского военного фотографа продаёт старые негативы. Этим фотографом оказался Валерий Фаминский, снимавший во времена Второй мировой войны всё: от освобождения Севастополя до полной капитуляции фашистской Германии. В 2011 году он умер, а его наследники решили продать негативы, бережно хранившиеся на протяжении десятилетий.

Бондарь связался с семьёй фотографа, взглянул на материал и понял, что наткнулся на уникальные исторические изображения. Запрошенная цена для внештатного фотографа оказалась высоченной, но Бондарь всё же приобрёл архив. Он вложил деньги, полученные от продажи выпущенной им ранее фотокниги о зоне отчуждения ЧАЭС «Тени звезды Полынь».

«Я посмотрел на негативы и понял, что держу в руках огромный исторический материал, в основном неизвестный обычным людям, даже гражданам бывшего СССР. Во времена Второй мировой войны у нас было так много пропаганды, но здесь отразился взгляд Фаминского, искренне интересовавшегося людьми по обе стороны баррикад в период Второй мировой», – рассказал Артур Бондарь изданию The New York Times.

Нередко военные фотографии делались постановочными с целью пропаганды. Но ценность кадров Фаминского в том, что он снимал реальную жизнь простых солдат и мирного населения.

Артур Бондарь поделился уже отсканированными негативами Фаминского, снятыми в Германии в 1945 году.

Сначала на перевязку, а затем на линию фронта. Зееловские высоты, Германия. Апрель 1945 года.

Переливание крови в медпункте. Берлин. Май 1945 года.

Эвакуация раненых солдат на собаках. Зееловские высоты, Германия. Апрель 1945 года.

«Сквозь огонь» на улице города Бунцлау. Германия. Апрель 1945 года.

Германия. Апрель-май 1945 года.

Последний залп в память о танкистах, убитых во время боя. Восточная Германия. Апрель 1945 года.

На мосту через реку Шпрее, Берлин. Май 1945 года.

Художник из студии имени Грекова рисует эскиз. Берлин. Май 1945 года.

Раненому солдату оказывают первую медицинскую помощь. Берлин. Апрель 1945 года.

Германия. Госпиталь. Апрель-май 1945 года.

Уборка улиц Берлина. Май 1945 года.

Берлин. Очередь за пайком. Май 1945 года.

Берлин. Местные активисты по поддержанию порядка. Май 1945 года.

Германия. Возле утихомиренного хищника. Апрель-Май 1945 года.

Берлин. Как это жить в мирное время? Май 1945 года.

Германия. Как же тебя угораздило, Браток? Апрель-май 1945 года.

Раздача листовок с объявлениями о капитуляции германской армии. Берлин, 8 мая 1945 года.

У Рейхстага в Берлине состоялась церемония торжественной отправки Знамени Победы в Москву. 20 мая 1945 года.

Последние слова в память о солдатах танковых экипажей, которые погибли в бою. Восточная Германия.

Источник

После подписания пакта Молотова – Риббентропа летом 1939 года Франция, Англия стали планировать войну с Советским Союзом . Нанести сокрушительный удар по СССР союзники хотели посредством бомбардировок по нефтяным месторождениям на Кавказе (таким образом, будет перекрыта большая волжская нефтяная артерия), после чего ввести туда 500 тыс. своих войск.

Первоначально рассматривались три варианта развития событий:

1. Ведение военных действия с Черного моря. Эта стратегия получила название «Южный план» нападения на СССР. Согласно ему, нападение планировалось с Черного моря, Балканских стран и Турции. Румыния, Греция, Югославия и Турция предположительно должны были дать подкрепление в размере 100 дивизий, а Норвегия и Швеция дополнительно — еще 10 дивизий.

2. Вторжение на Кавказ. 19 января 1940 года французское и английское правительства создали документ о «Непосредственном вторжении на Кавказ». Далее Франция и Англия планировали втянуть в эту войну Турцию, Югославию и Румынию. Основной расчет делался на Ливан и Сирию, там должен был располагаться французский корпус в количестве 150 – тысяч человек (под командованием Максима Вейгана), которые должны были окончательно сломать дух советских солдат. Генштаб Франции решил проводить эту операцию с северо – запада Ирана.

3. Восстание мусульманского населения Кавказа. «Подстрекателем» таких действий выступал Париж. Именно высказывания французов были более агрессивными, они приветствовали открытый конфликт с СССР, чтобы оказать помощь Финляндии. Исполнителями же всех действий по замыслу французов должны были стать англичане. Основной акцент делался именно на флот и авиацию, а ни первого ни второго у французов не было. Англичане хотя и имели все это, но хотели вести осторожную и хитрую игру. Им совершенно не нужно было подставлять под удар свои позиции в Ираке, Иране, Индии, и тем более Египте. Таким образом, Франция хотела войны с СССР, но не располагала необходимыми средствами для этого, а Англия хоть и имела возможности для ведения этой войны, но эй это было невыгодно.

Весной 1940 года, были разработаны два окончательных плана предстоящих боевых действий на Кавказе: английский «МА-6» и французский «RIP».Союзники считали, что 90 – 100 самолетов было достаточно для нанесения авиаудара. Из них 5 групп американские – «Гленн Мартин», 4 группы английских бомбардировщиков «Блэнхейм». Согласно этому плану в течение 15 дней должно было быть разрушено Баку, а Грозный – в течение 12 дней.

В марте 1940 года состоялось совещание английского и французского командования в Алеппо, во время которого были обсуждены подготовительные моменты предстоящей операции. Планировалось строительство 20 аэродромов, к концу мая — началу июня подготовка должна была быть завершена.

Подготовка к войне велась активно до мая 1940 года, пока Гитлер не начал наступление. Несмотря на то, что Франция знала о наступлении Гитлера (стал известен план нападения на Францию — «Гельб»), но совершенно не была к этому готова, так как активно готовила наступление на СССР.

СССР же благодаря своей разведслужбе приняло соответствующие контрмеры, чтобы не допустить вторжение. По факту военная компания Гитлера 1940 года, спасла СССР от войны с Францией, Англией, Ираном и Турцией.Содаты

Война похожа на маховик. Раскрутить его легче, чем остановить. Вторая мировая для многих людей закончилась не в 1945 году. Некоторые военизированные формирования вели войну ещё много лет.

«Вервольф»

Акт капитуляции Германии был подписан дважды — 7 и 8 мая 1945 года. Первый вариант капитуляции, подписанный в Реймсе, не устроил Сталина, и он приказал Жукову принять капитуляцию в Берлине. Она была подписана 8 мая в 22:43 (по местному времени, в Москве уже было 9 мая) Жуковым и Кейтелем. Из-за этого до сих пор День Победы празднуется в разных странах в разные дни.

После капитуляции в Германии были созданы оккупационные зоны. В каждой из них ещё долго продолжалось движение немецкого сопротивления. Самым известным примером такой борьбы стали действия немецкого ополчения «Вервольф».

Отряды «Вервольфа» были созданы для диверсионных операций в тылу наступающего противника в апреле 1945-го. Состояли они, по большей части, из подростков 14-16 лет и стариков. После капитуляции Германии и приказа сдать оружие, группы «Вервольф» продолжали устраивать диверсии и уничтожать военнослужащих и мирных жителей.

Справедливости ради нужно сказать, что часть историков склоняется к тому, что «Вервольф» — по большему счету, пропагандистский миф, а результативность его действий была низкой. В оккупационных зонах проводилась пропагандистская работа, направленная на повышение лояльности мирных жителей и пресечение сопротивления. Тем не менее, немецкое сопротивление, действительно проводило диверсии, а методы борьбы с ними были крайне жесткими.

Фон Кампц

Не только «Вервольф» продолжал войну после капитуляции. До вечера 12 мая продолжалось сопротивление в Праге, Югославия была освобождена от нацистов только 15 мая. Уже после 9 мая в сражениях в Чехословакии и Югославии погибли несколько тысяч советских солдат.

10 мая командующий 25-тысячного гарнизона капитан фон Кампц решил дать бой РККА. При этом он направил английскому командованию в Гамбурге письмо, в котором написал, что «ждет высадки англичан на Борнхольм, а до этого времени готов держать оборону против русских». Однако на следующий день фон Капца арестовали свои же офицеры и большая часть гарнизона капитулировала. Но четыре тысячи человек капитулировать отказались и продолжали сражаться до 19 мая.

Немцы и британцы заодно

После войны бывшие противники — англичане и немцы проявили завидную сплоченность в борьбе с греческими партизанами, борющимися за то, чтобы к власти в Греции пришли коммунисты.

9 мая 1945 года генерал-майор Бентак подписал капитуляцию в греческом городе Гераклионе. Немцы сдались английской 28-й пехотной бригаде генерала Престона. До 11 мая немцы ждали прихода британских оккупационных войск, но англичан задержали тяжелые бои с греческими коммунистами из отрядов «Элас».

Германская штурмовая часть с танковым батальоном 12 мая освободила англичан из греческого плена.

В проведенной карательной операции, устроенной Лондоном в Греции, немцы с англичанами участвовали единым фронтом. Вплоть до 28 июня 1945 года 1600 германских солдат участвовали вместе с британцами в антипартизанской войне в районе греческого города Соуда.

«Лесные братья»

Уже после окончания войны в западных районах Советского Союза активизировались партизанские движения: бандеровцев — в Галиции, «Железной гвардии» — в Молдавии, «Лесных братьев» — в Прибалтике.

Борьба с последними была наиболее кровавой: если количество жертв УПА во второй половине 1940-х годов составило порядка 10000 человек, то в ходе столкновений с прибалтийскими отрядами сопротивления погибло около 25000.

Литовские «Лесные братья» называли себя «Армия Свободы Литвы», или просто «зелёные». Литва была единственной из трёх прибалтийских республик, где антисоветские формирования имели единый координационный центр и были настолько многочисленны, что в 1945-47 годах даже нападали на небольшие гарнизоны Советской Армии.

В Латвии с «Лесными братьями» сражались части НКВД (с 1946 года — МГБ) и латышские дивизии на службе Красной Армии. Из-за этого некоторыми исследователями подавление «Лесных братьев» рассматривается как заключительный для прибалтийских республик этап Гражданской войны, начавшейся ещё в 1918 году.

Несмотря на то, что «Лесные братья» в Эстонии были самым малочисленным из отрядов прибалтийских партизанов (не более 500 человек), именно здесь дольше всех воевал один из «братьев» Аугуст Саббе. Он был ликвидирован только в сентябре 1978 года, на момент гибели ему было 69 лет.

Армия Крайова

Польская Армия Крайова была создана под юрисдикцией польского правительства в изгнании, заседавшего в Лондоне. В январе 1945 года оно приняло решение о роспуске армии, но многие бойцы Армии Крайовой не пожелали сложить оружие и выйти из подполья.

Вплоть до 1948 года польские партизаны продолжали вести активную пропаганду, издавая порядка 230 различных газет и листовок.

Но одной только пропагандой их деятельность не ограничивалась. Многочисленные документы свидетельствую о том, что «аковцы», как называли солдат Армии Крайовой, вели напряженную борьбу с «оккупантами».

Из донесения НКВД от 23 апреля 1946 года:

«Убито и ранено: 25 военнослужащих Красной Армии, 45 военнослужащих Войска Польского, 7 государственных служащих, 64 местных жителей».

Только за 4 месяца 1946 года, с января по апрель, «аковцами» было убито из числа советских и польских военнослужащих вместе с местным населением 836 человек.

18 июня 1946 года в Москве состоялся судебный процесс над 16 лидерами Армии Крайовой. Пятеро получили сроки до 10 лет, 8 — по несколько месяцев. Подсудимых обвинили в организации подпольных вооружённых отрядов на освобождённых территориях, в диверсионной и террористической деятельность, в создании подпольных радиостанций в тылах Красной Армии и в подготовке военного выступления совместно с Германией против СССР. Три человека были признаны невиновными.

До сих пор дискуссионной является тема мародерства и насилия в отношении мирного населения в послевоенной Германии.

Сохранилась масса документов, свидетельствующих о том, что западные союзники вывозили имущество из побежденной Германии буквально кораблями.

Что касается солдат и офицеров Красной Армии, случаев мародерства по имеющимся документам было зарегистрировано не так много. Советские воины-победители скорее занимались прикладным «барахольством», то есть занимались сбором бесхозного имущества. Когда советское командование разрешило отправку посылок домой, в Союз поехали коробки со швейными иглами, обрезами тканей, рабочими инструментами. При этом отношение ко всем этим вещам было у наших солдат было довольно брезгливым. В письмах родным они оправдывались за все это «барахло».

Странные подсчеты

Самая проблемная тема — тема насилия над мирными гражданами, особенно над немецкими женщинами. Вплоть до перестроечного времени количество немецких женщин, подвергшихся насилию, было небольшим: от 20 до 150 тысяч по всей Германии.

В 1992 году в Германии вышла книга двух феминисток, Хельке Зандер и Барбары Йор, «Освободители и освобожденные», где появилась другая цифра: 2 миллиона.

Цифры эти были «притянуты» и основывались на статданных только одной немецкой клиники, помноженных на гипотетическое количество женщин. В 2002 году вышла книга Энтони Бивора «Падение Берлина», где также появилась эта цифра. В 2004 году эта книга была издана и в России, породив миф о жесткости советских солдат в оккупированной Германии.

На деле по документам такие факты считались «чрезвычайными происшествиями и аморальными явлениями». С насилием над мирным населением Германии боролись на всех уровнях, а мародеры и насильники попадали под трибунал. Точных цифр по этому вопросу до сих пор нет, не все документы еще рассекречены, но в докладе военного прокурора 1-го Белорусского фронта о противоправных действиях в отношении гражданского населения за период с 22 апреля по 5 мая 1945 года есть такие цифры: по семи армиям фронта на 908,5 тысяч человек зафиксировано 124 преступления, из которых 72 изнасилования. 72 случая на 908,5 тысяч. О каких двух миллионах может идти речь?

Мародерство и насилие над мирным населением было и в западных оккупационных зонах. Минометчик Наум Орлов своих мемуарах писал: «Охранявшие нас англичане катали между зубов жевательную резинку – что было для нас в новинку – и хвалились друг перед другом своими трофеями, высоко вскидывая руки, унизанные наручными часами…».

Осмар Уйат, австралийский военный корреспондент, которого вряд ли можно подозревать в пристрастности к советским солдатам, в 1945 году писал: «В Красной Армии господствует суровая дисциплина. Грабежей, изнасилований и издевательств здесь не больше, чем в любой другой зоне оккупации. Дикие истории о зверствах всплывают из-за преувеличений и искажений индивидуальных случаев под влиянием нервозности, вызванной неумеренностью манер русских солдат и их любовью к водке. Одна женщина, которая рассказала мне большую часть сказок о жестокостях русских, от которых волосы встают дыбом, в конце концов была вынуждена признать, что единственным свидетельством, которое она видела собственными глазами, было то, как пьяные русские офицеры стреляли из пистолетов в воздух и по бутылкам…».

источник

Это надо знать и передавать поколениям, чтобы такого больше никогда не происходило.

Станислава Лещинска, акушерка из Польши, в течение двух лет до 26 января 1945 года оставалась в лагере Освенцим и лишь в 1965 году написала этот рапорт.

«Из тридцати пяти лет работы акушеркой два года я провела как узница женского концентрационного лагеря Освенцим-Бжезинка, продолжая выполнять свой профессиональный долг. Среди огромного количества женщин, доставлявшихся туда, было много беременных.

Функции акушерки я выполняла там поочередно в трех бараках, которые были построены из досок со множеством щелей, прогрызенных крысами. Внутри барака с обеих сторон возвышались трехэтажные койки. На каждой из них должны были поместиться три или четыре женщины — на грязных соломенных матрасах. Было жестко, потому что солома давно стерлась в пыль, и больные женщины лежали почти на голых досках, к тому же не гладких, а с сучками, натиравшими тело и кости.

Посередине, вдоль барака, тянулась печь, построенная из кирпича, с топками по краям. Она была единственным местом для принятия родов, так как другого сооружения для этой цели не было. Топили печь лишь несколько раз в году. Поэтому донимал холод, мучительный, пронизывающий, особенно зимой, когда с крыши свисали длинные сосульки.

О необходимой для роженицы и ребенка воде я должна была заботиться сама, но для того чтобы принести одно ведро воды, надо было потратить не меньше двадцати минут.

В этих условиях судьба рожениц была плачевной, а роль акушерки — необычайно трудной: никаких асептических средств, никаких перевязочных материалов. Сначала я была предоставлена самой себе: в случаях осложнений, требующих вмешательства врача-специалиста, например, при отделении плаценты вручную, я должна была действовать сама. Немецкие лагерные врачи — Роде, Кениг и Менгеле — не могли «запятнать» своего призвания врача, оказывая помощь представителям другой национальности, поэтому взывать к их помощи я не имела права.

Позже я несколько раз пользовалась помощью польской женщины-врача Ирены Конечной, работавшей в соседнем отделении. А когда я сама заболела сыпным тифом, большую помощь мне оказала врач Ирена Бялувна, заботливо ухаживавшая за мной и за моими больными.

О работе врачей в Освенциме не буду упоминать, так как то, что я наблюдала, превышает мои возможности выразить словами величие призвания врача и героически выполненного долга. Подвиг врачей и их самоотверженность запечатлелись в сердцах тех, кто никогда уже об этом не сможет рассказать, потому что они приняли мученическую смерть в неволе. Врач в Освенциме боролся за жизнь приговоренных к смерти, отдавая свою собственную жизнь. Он имел в своем распоряжении лишь несколько пачек аспирина и огромное сердце. Там врач работал не ради славы, чести или удовлетворения профессиональных амбиций. Для него существовал только долг врача — спасать жизнь в любой ситуации.

Количество принятых мной родов превышало 3000. Несмотря на невыносимую грязь, червей, крыс, инфекционные болезни, отсутствие воды и другие ужасы, которые невозможно передать, там происходило что-то необыкновенное.

Однажды эсэсовский врач приказал мне составить отчет о заражениях в процессе родов и смертельных исходах среди матерей и новорожденных детей. Я ответила, что не имела ни одного смертельного исхода ни среди матерей, ни среди детей. Врач посмотрел на меня с недоверием. Сказал, что даже усовершенствованные клиники немецких университетов не могут похвастаться таким успехом. В его глазах я прочитала гнев и зависть. Возможно, до предела истощенные организмы были слишком бесполезной пищей для бактерий.

Женщина, готовящаяся к родам, вынуждена была долгое время отказывать себе в пайке хлеба, за который могла достать себе простыню. Эту простыню она разрывала на лоскуты, которые могли служить пеленками для малыша.

Стирка пеленок вызывала много трудностей, особенно из-за строгого запрета покидать барак, а также невозможности свободно делать что-либо внутри него. Выстиранные пеленки роженицы сушили на собственном теле.

До мая 1943 года все дети, родившиеся в освенцимском лагере, зверским способом умерщвлялись: их топили в бочонке. Это делали медсестры Клара и Пфани. Первая была акушеркой по профессии и попала в лагерь за детоубийство. Поэтому она была лишена права работать по специальности. Ей было поручено делать то, для чего она была более пригодна. Также ей была доверена руководящая должность старосты барака. Для помощи к ней была приставлена немецкая уличная девка Пфани. После каждых родов из комнаты этих женщин до рожениц доносилось громкое бульканье и плеск воды. Вскоре после этого роженица могла увидеть тело своего ребенка, выброшенное из барака и разрываемое крысами.

В мае 1943 года положение некоторых детей изменилось. Голубоглазых и светловолосых детей отнимали у матерей и отправляли в Германию с целью денационализации. Пронзительный плач матерей провожал увозимых малышей. Пока ребенок оставался с матерью, само материнство было лучом надежды. Разлука была страшной.

Еврейских детей продолжали топить с беспощадной жестокостью. Не было речи о том, чтобы спрятать еврейского ребенка или скрыть его среди не еврейских детей. Клара и Пфани попеременно внимательно следили за еврейскими женщинами во время родов. Рожденного ребенка татуировали номером матери, топили в бочонке и выбрасывали из барака.

Судьба остальных детей была еще хуже: они умирали медленной голодной смертью. Их кожа становилась тонкой, словно пергаментной, сквозь нее просвечивали сухожилия, кровеносные сосуды и кости. Дольше всех держались за жизнь советские дети — из Советского Союза было около 50% узниц.

Среди многих пережитых там трагедий особенно живо запомнилась мне история женщины из Вильно, отправленной в Освенцим за помощь партизанам. Сразу после того, как она родила ребенка, кто-то из охраны выкрикнул ее номер (заключенных в лагере вызывали по номерам). Я пошла, чтобы объяснить ее ситуацию, но это не помогало, а только вызвало гнев. Я поняла, что ее вызывают в крематорий. Она завернула ребенка в грязную бумагу и прижала к груди… Ее губы беззвучно шевелились, — видимо, она хотела спеть малышу песенку, как это иногда делали матери, напевая своим младенцам колыбельные, чтобы утешить их в мучительный холод и голод и смягчить их горькую долю.

Но у этой женщины не было сил… она не могла издать ни звука — только крупные слезы текли из-под век, стекали по ее необыкновенно бледным щекам, падая на головку маленького приговоренного. Что было более трагичным, трудно сказать, — переживание смерти младенца, гибнущего на глазах матери, или смерть матери, в сознании которой остается ее живой ребенок, брошенный на произвол судьбы.

Среди этих кошмарных воспоминаний в моем сознании мелькает одна мысль, один лейтмотив. Все дети родились живыми. Их целью была жизнь! Пережило лагерь едва ли тридцать из них. Несколько сотен детей были вывезены в Германию для денационализации, свыше 1500 были утоплены Кларой и Пфани, более 1000 детей умерли от голода и холода (эти приблизительные данные не включают период до конца апреля 1943 года).

У меня до сих пор не было возможности передать Службе Здоровья свой акушерский рапорт из Освенцима. Передаю его сейчас во имя тех, которые не могут ничего сказать миру о зле, причиненном им, во имя матери и ребенка.

Если в моем Отечестве, несмотря на печальный опыт войны, могут возникнуть тенденции, направленные против жизни, то я надеюсь на голос всех акушеров, всех настоящих матерей и отцов, всех порядочных граждан в защиту жизни и прав ребенка.

В концентрационном лагере все дети, вопреки ожиданиям, рождались живыми, красивыми, пухленькими. Природа, противостоящая ненависти, сражалась за свои права упорно, находя неведомые жизненные резервы. Природа является учителем акушера. Он вместе с природой борется за жизнь и вместе с ней провозглашает прекраснейшую вещь на свете — улыбку ребенка».

источник