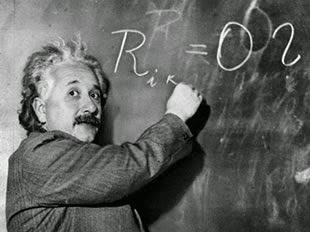

ученый

Альберт Эйнштейн — (1879-1955), физик-теоретик, создатель теории относительности, автор основополагающих трудов по квантовой теории и статистической физике, один из основателей современной физики, иностранный член-корреспондент РАН (1922) и иностранный почетный член АН СССР (1926).

Родился в Германии, с 1893 жил в Швейцарии, с 1914 в Германии, в 1933 эмигрировал в США. Создал частную (1905) и общую (1907-16) теории относительности. Автор основополагающих трудов по квантовой теории света: ввел понятие фотона (1905), установил законы фотоэффекта, основной закон фотохимии (закон Эйнштейна), предсказал (1917) индуцированное излучение. Альберт Эйнштейн развил статистическую теорию броуновского движения, заложив основы теории флуктуаций, создал квантовую статистику Бозе — Эйнштейна. С 1933 работал над проблемами космологии и единой теории поля. В 30-е годы он выступал против фашизма, войны, в 40-е — против применения ядерного оружия. В 1940 подписал письмо президенту США, об опасности создания ядерного оружия в Германии, которое стимулировало американские ядерные исследования. Один из инициаторов создания государства Израиль. Нобелевская премия (1921, за труды по теоретической физике, особенно за открытие законов фотоэффекта).

Детство и начальное образование Эйнштейна

Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 в старинном немецком городе Ульме, в Германии но через год семья переселилась в Мюнхен, где отец Альберта, Герман Эйнштейн, и дядя Якоб организовали небольшую компанию «Электротехническая фабрика Я. Эйнштейна и К°». Вначале дела компании, занимавшейся усовершенствованием приборов дугового освещения, электроизмерительной аппаратурой и генераторами постоянного тока, шли довольно успешно. Но в 90-х годах 19 века, в связи с расширением строительства крупных электроцентралей и линий дальних электропередач, возник целый ряд мощных электротехнических фирм. Надеясь спасти компанию, братья Эйнштейны в 1894 перебрались в Милан, однако через два года, не выдержав конкуренции, компания прекратила свое существование.

Дядя Якоб уделял много времени маленькому племяннику. «Я помню, например, что теорема Пифагора была мне показана моим дядей еще до того, как в мои руки попала священная книжечка по геометрии», — так Эйнштейн в воспоминаниях, относящихся к 1945, говорил об учебнике евклидовой геометрии. Часто дядя задавал мальчику математические задачи, и тот «испытывал подлинное счастье, когда справлялся с ними».

Родители отдали Альберта сначала в католическую начальную школу, а затем в мюнхенскую классическую гимназию Луитпольда, известную как прогрессивное и весьма либеральное учебное заведение, но которую он так и не окончил, переехав вслед за семьей в Милан. И в школе, и в гимназии Альберт Эйнштейн приобрел не лучшую репутацию. Чтение научно-популярных книг породило у юного Эйнштейна, по его собственному выражению, «прямо-таки фантастическое свободомыслие». В своих воспоминаниях физик-теоретик Макс Борн писал: «Уже в ранние годы Эйнштейн показал неукротимую волю к независимости. Он ненавидел игру в солдаты, потому что это означало насилие». Позже А. Эйнштейн говорил, что людям, которым доставляет удовольствие маршировать под звуки марша, головной мозг достался зря, они вполне могли бы довольствоваться одним спинным.

Первый год в Швейцарии

В октябре 1895 шестнадцатилетний Альберт Эйнштейн пешком отправился из Милана в Цюрих, чтобы поступить в Федеральную высшую техническую школу — знаменитый Политехникум, для поступления в который не требовалось свидетельства об окончании средней школы. Блестяще сдав вступительные экзамены по математике, физике и химии, он, однако, с треском провалился по другим предметам. Ректор Политехникума, оценив незаурядные математические способности Эйнштейна, направил его для подготовки в кантональную школу в Аарау (в 20 милях к западу от Цюриха), которая в то время считалась одной из лучших в Щвейцарии. Год, проведенный в этой школе, которой руководил серьезный ученый и прекрасный педагог А. Таухшмид, оказался и очень полезным, и — по контрасту с казарменной обстановкой в Пруссии — приятным.

Учеба в Политехникуме

Выпускные экзамены в Аарау Альберт Эйнштейн сдал вполне успешно (кроме экзамена по французскому языку), что дало ему право на зачисление в Политехникум в Цюрихе. Кафедру физики там возглавлял профессор В. Г. Вебер, прекрасный лектор и талантливый экспериментатор, занимавшийся в основном вопросами электротехники. Поначалу он очень хорошо принял Эйнштейна, но в дальнейшем отношения между ними осложнились настолько, что после окончания учебы Эйнштейн некоторое время не мог устроиться на работу. В какой-то мере это объяснялось чисто научными причинами. Отличаясь консерватизмом взглядов на электромагнитные явления, Вебер не принимал теории Максвелла, представлений о поле и придерживался концепции дальнодействия. Его студенты узнавали прошлое физики, но не ее настоящее и, тем более, будущее. Эйнштейн же изучал труды Максвелла, был убежден в существовании всепроникающего эфира и размышлял о том, как на него действуют различные поля (в частности, магнитное) и как можно экспериментально обнаружить движение относительно эфира. Он тогда не знал об опытах американского ученого-физика Альберта Майкельсона и независимо от него предложил свою интерференционную методику.

Но опыты, придуманные Альбертом Эйнштейном, со страстью работавшим в физическом практикуме, не имели шансов осуществиться. Преподаватели недолюбливали строптивого студента. «Вы умный малый, Эйнштейн, очень умный малый, но у вас есть большой недостаток — вы не терпите замечаний», — сказал ему как-то Вебер, и этим определялось многое.

Бюро патентов. Первые шаги А. Эйнштейна к признанию

После окончания Политехникума в 1900 году, молодой дипломированный преподаватель физики (Эйнштейну шел тогда двадцать второй год) жил в основном у родителей в Милане и два года не мог найти постоянной работы. Только в 1902 он получил наконец, по рекомендации друзей, место эксперта в федеральном Бюро патентов в Берне. Незадолго до этого Альберт сменил гражданство и стал щвейцарским подданным. Через несколько месяцев после устройства на работу он женился на своей бывшей цюрихской однокурснице Милеве Марич, родом из Сербии, которая была на четыре года старше его. В Бюро патентов, которое Эйнштейн называл «светским монастырем», он проработал семь с лишним лет, считая эти годы самыми счастливыми в жизни. Должность «патентного служки» постоянно занимала его ум различными научными и техническими вопросами, но оставляла достаточно времени для самостоятельной творческой работы. Ее результаты к середине «счастливых бернских лет» составили содержание научных статей, которые изменили облик современной физики, принесли Эйнштейну мировую славу.

Броуновское движение

Первая из этих статей — «О движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц, вытекающем из молекулярно-кинетической теории», вышедшая в 1905 году, — была посвящена теории броуновского движения. Это явление (непрерывное беспорядочное зигзагообразное движение частичек цветочной пыльцы в жидкости), открытое в 1827 английским ботаником Робертом Броуном, уже получило тогда статистическое объяснение, но теория Эйнштейна (который не знал предшествующих работ по броуновскому движению) имела законченную форму и открывала возможности количественных экспериментальных исследований. В 1908 эксперименты французского физика Жана Батиста Перрена полностью подтвердили теорию Эйнштейна, что сыграло важную роль для окончательного становления молекулярно-кинетических представлений.

Кванты и фотоэффект

В том же 1905 году вышла и другая работа Эйнштейна — «Об одной эвристической точке зрения на возникновение и превращение света». За пять лет до этого немецкий физик Макс Планк показал, что спектральный состав излучения, испускаемого горячими телами, находит объяснение, если принять, что процесс излучения дискретен, то есть свет испускается не непрерывно, а дискретными порциями определенной энергии. Эйнштейн выдвинул предположение, что и поглощение света происходит теми же порциями и что вообще «однородный свет состоит из зерен энергии (световых квантов),… несущихся в пустом пространстве со скоростью света». Эта революционная идея позволила Эйнштейну объяснить законы фотоэффекта, в частности, факт существования «красной границы», то есть той минимальной частоты, ниже которой выбивания светом электронов из вещества вообще не происходит.

Идея квантов была применена Альбертом Эйнштейном и к объяснению других явлений, например, флуоресценции, фотоионизации, загадочных вариаций удельной теплоемкости твердых тел, которые не могла описать классическая теория.

Работы Эйнштейна, посвященные квантовой теории света, были удостоены в 1921 Нобелевской премии.

Частная (специальная) теория относительности

Наибольшую известность А. Эйнштейну все же принесла теория относительности, изложенная им впервые в 1905, в статье «К электродинамике движущихся тел». Уже в юности Эйнштейн пытался понять, что увидел бы наблюдатель, если бы бросился со скоростью света вдогонку за световой волной. Теперь Эйнштейн решительно отверг концепцию эфира, что позволило рассматривать принцип равноправия всех инерциальных систем отсчета как универсальный, а не только ограниченный рамками механики.

Эйнштейн выдвинул удивительный и на первый взгляд парадоксальный постулат, что скорость света для всех наблюдателей, как бы они ни двигались, одинакова. Этот постулат (при выполнении некоторых дополнительных условий) приводит к полученным ранее Хендриком Лоренцом формулам для преобразований координат и времени при переходе из одной инерциальной системы отсчета в другую, движущуюся относительно первой. Но Лоренц рассматривал эти преобразования как вспомогательные, или фиктивные, не имеющие непосредственного отношения к реальному пространству и времени. Эйнштейн понял реальность этих преобразований, в частности, реальность относительности одновременности.

Таким образом, принцип относительности, установленный для механики еще итальянским ученым и физиком Галилеем, был распространен на электродинамику и другие области физики. Это привело, в частности, к установлению важного универсального соотношения между массой М, энергией Е и импульсом Р: E2= М2 c4 + P2 с2 (где с — скорость света), которое можно назвать одной из теоретических предпосылок использования внутриядерной энергии.

Профессорская деятельность.

Приглашение в Берлин. Общая теория относительности

В 1905 Альберту Эйнштейну было 26 лет, но его имя уже приобрело широкую известность. В 1909 он избран профессором Цюрихского университета, а через два года — Немецкого университета в Праге.

В 1912 Эйнштейн возвратился в Цюрих, где занял кафедру в Политехникуме, но уже в 1914 принял приглашение переехать на работу в Берлин в качестве профессора Берлинского университета и одновременно директора Института физики. Германское подданство Эйнштейна было восстановлено. К этому времени уже полным ходом шла работа над общей теорией относительности. В результате совместных усилий Эйнштейна и его бывшего студенческого товарища М. Гроссмана в 1912 появилась статья «Набросок обобщенной теории относительности», а окончательная формулировка теории датируется 1915 годом. Эта теория, по мнению многих ученых, явилась самым значительным и самым красивым теоретическим построением за всю историю физики. Опираясь на всем известный факт, что «тяжелая» и «инертная» массы равны, удалось найти принципиально новый подход к решению проблемы, поставленной еще английским физиком Исааком Ньютоном: каков механизм передачи гравитационного взаимодействия между телами и что является переносчиком этого взаимодействия.

Ответ, предложенный Эйнштейном, был ошеломляюще неожиданным: в роли такого посредника выступала сама «геометрия» пространства — времени. Любое массивное тело, по Эйнштейну, вызывает вокруг себя «искривление» пространства, то есть делает его геометрические свойства иными, чем в геометрии Евклида, и любое другое тело, движущееся в таком «искривленном» пространстве, испытывает воздействие первого тела.

Общая теория относительности привела к предсказанию эффектов, которые вскоре получили экспериментальное подтверждение. Она позволила также сформулировать принципиально новые модели, относящиеся ко всей Вселенной, в том числе и модели нестационарной (расширяющейся) Вселенной.

Эмиграция

Альберт Эйнштейн не без колебаний принял предложение переехать в Берлин. Но возможность общения с крупнейшими немецкими учеными, в числе которых был и Планк, привлекала его.

Политическая и нравственная атмосфера в Германии делалась все тягостнее, антисемитизм поднимал голову, и когда власть захватили фашисты, Эйнштейн в 1933 навсегда покинул Германию. Впоследствии в знак протеста против фашизма он отказался от германского подданства и вышел из состава Прусской и Баварской Академий наук.

В берлинский период, кроме общей теории относительности, Эйнштейном была разработана статистика частиц целого спина, введено понятие вынужденного излучения, играющего важную роль в лазерной физике, предсказано (совместно с де Гаазом) явление возникновения вращательного импульса тел при их намагничивании и др. Однако, будучи одним из создателей квантовой теории, Эйнштейн не принял вероятностной интерпретации квантовой механики, полагая, что фундаментальная физическая теория не может быть статистической по своему характеру. Он нередко повторял, что «Бог не играет в кости» со Вселенной.

Переехав в США, Альберт Эйнштейн занял должность профессора физики в новом институте фундаментальных исследований в Принстоне (штат Нью-Джерси). Он продолжал заниматься вопросами космологии, а также усиленно искал пути построения единой теории поля, которая бы объединила гравитацию, электромагнетизм (а возможно, и остальное). И хотя реализовать эту программу ему не удалось, это не поколебало репутации Эйнштейна как одного из величайших естествоиспытателей всех времен.

В Принстоне Эйнштейн стал местной достопримечательностью. Его знали как физика с мировым именем, но для всех он был скромным, приветливым и несколько эксцентричным человеком, с которым можно было столкнуться прямо на улице. В часы досуга он любил музицировать. Начав учиться игре на скрипке в шесть лет, Эйнштейн продолжал играть всю жизнь, иногда в ансамбле с другими физиками. Ему нравился парусный спорт, который, как он полагал, необыкновенно способствует размышлениям над физическими проблемами.

Среди многочисленных почестей, оказанных Эйнштейну, было предложение стать президентом Израиля, последовавшее в 1952, которое он не принял.

Будучи последовательным сторонником сионизма, Альберт Эйнштейн приложил немало усилий к созданию Еврейского университета в Иерусалиме в 1925 году.

В умах многих людей имя Эйнштейна связано с атомной проблемой. Действительно, понимая, какой трагедией для человечества могло бы оказаться создание в фашистской Германии атомной бомбы, он в 1939 направил президенту США письмо, послужившее толчком для работ в этом направлении в Америке. Но уже в конце войны его отчаянные попытки удержать политиков и генералов от преступных и безумных действий оказались тщетными. Это было самой большой трагедией его жизни.

Альберт Эйнштейн скончался 18 апреля 1955 в Принстоне, США, от аневризмы аорты.

Источник

Когда Джон Дальтон впервые в истории современной науки предложил атомную теорию строения вещества, атомы представлялись ему неделимыми, наподобие микроскопических бильярдных шаров.

Однако на протяжении всего XIX столетия становилось всё очевиднее, что такая модель неприемлема. Поворотной точкой стало открытие электрона Дж. Дж. Томсоном в 1897 году, из которого следовало, что атом состоит из отдельных частиц — прямое свидетельство против его неделимости. Последним гвоздем в крышку гроба неделимого атома стало открытие в 1911 году атомного ядра (см. Опыт Резерфорда). После этих открытий стало ясно, что атом не просто делим, но что он еще и обладает дискретной структурой: состоит из массивного, положительно заряженного центрального ядра и движущихся по орбитам вокруг него легких, отрицательно заряженных электронов.

Но с этой простой планетарной моделью атома тут же возникли проблемы. Прежде всего, согласно физическим законам того времени, такой атом не мог бы просуществовать дольше доли мгновения — на наше счастье, мы имеем все основания утверждать, что этот факт опытом не подтверждается. Аргументация была такова: в соответствии с законами механики Ньютона, электрон, находящийся на орбите, движется с ускорением. Следовательно, согласно уравнениям Максвелла, он должен излучать электромагнитные волны и, как следствие, терять энергию (в силу закона сохранения энергии; см. Уравнение состояния идеального газа) и вскоре сойти с орбиты и упасть на ядро. Это стандартная задачка по физике для студентов-первокурсников, и любой из них легко докажет путем таких рассуждений, что планетарный атом не просуществует и секунды. Очевидно, что-то было не так в этой простой модели строения атома, раз реальные атомы, окружающие нас, просуществовали миллиарды лет.

Разрешить эту проблему и направить физиков по верному пути понимания атомной структуры удалось молодому датскому теоретику Нильсу Бору, недавно прибывшему на стажировку в Англию после защиты докторской диссертации у себя на родине. За отправную точку Бор принял новые постулаты квантовой механики, согласно которым на субатомном уровне энергия испускается исключительно порциями, которые получили название «кванты». Немецкий физик Макс Планк воспользовался положением о том, что атомы излучают свет отдельными частицами (позже Альберт Эйнштейн назвал их «фотоны»), для разрешения застарелой проблемы излучения черного тела. Используя концепцию фотонов, Альберт Эйнштейн теоретически объяснил фотоэлектрический эффект. За свои работы и Планк, и Эйнштейн получили по Нобелевской премии.

Бор развил квантовую теорию еще на шаг и применил ее к состоянию электронов на атомных орбитах. Говоря научным языком, он предположил, что угловой момент электрона (см. Опыт Штерна—Герлаха) квантуется. Далее он показал, что в этом случае электрон не может находиться на произвольном удалении от атомного ядра, а может быть лишь на ряде фиксированных орбит, получивших название «разрешенные орбиты». Электроны, находящиеся на таких орбитах, не могут излучать электромагнитные волны произвольной интенсивности и частоты, иначе им, скорее всего, пришлось бы перейти на более низкую, неразрешенную орбиту. Поэтому они и удерживаются на своей более высокой орбите, подобно самолету в аэропорту отправления, когда аэропорт назначения закрыт по причине нелетной погоды.

Однако электроны могут переходить на другую разрешенную орбиту. Как и большинство явлений в мире квантовой механики, этот процесс не так просто представить наглядно. Электрон просто исчезает с одной орбиты и материализуется на другой, не пересекая пространства между ними. Этот эффект назвали «квантовым прыжком», или «квантовым скачком». Позже этот термин обрел широкую популярность и вошел в наш лексикон со значением «внезапное, стремительное улучшение» («Настоящий квантовый скачок в технологии производства наручных часов!»). Если электрон перескакивает на более низкую орбиту, он теряет энергию и, соответственно, испускает квант света — фотон фиксированной энергии с фиксированной длиной волны. На глаз мы различаем фотоны разных энергий по цвету — раскаленная на огне медная проволока светится синим, а натриевая лампа уличного освещения — желтым. Для перехода на более высокую орбиту электрон должен, соответственно, поглотить фотон.

В картине атома по Бору, таким образом, электроны переходят вниз и вверх по орбитам дискретными скачками — с одной разрешенной орбиты на другую, подобно тому, как мы поднимаемся и спускаемся по ступеням лестницы. Каждый скачок обязательно сопровождается испусканием или поглощением кванта энергии электромагнитного излучения, который мы называем фотоном.

Со временем интуитивная гипотеза Бора уступила место строгой систематической формулировке в рамках законов квантовой механики и, в частности, концепции двойственной природы элементарных частиц — корпускулярно-волновой (см. Принцип дополнительности). Сегодня электроны представляются нам не микроскопическими планетами, обращающимися вокруг атомного ядра, а волнами вероятности, плещущимися внутри своих орбит — подобно приливам и отливам в тороидальном бассейне — и подчиняющимися уравнению Шрёдингера. Современные физики, как само собой разумеющееся, рассчитывают характеристики этих волн для самых сложных по структуре атомов и используют их для объяснения свойств и поведения этих атомов. Однако основополагающую картину всей современной квантовой механики нарисовал в своем великом прозрении Нильс Бор — в далеком теперь 1913 году.

Источник

Абсолютно чёрное тело — физическая идеализация, тело, поглощающее всё падающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах и ничего не отражающее. Несмотря на название, абсолютно чёрное тело само может испускать электромагнитное излучение любой частоты и визуально иметь цвет. Спектр излучения абсолютно чёрного тела определяется только его температурой.

Важность абсолютно чёрного тела в вопросе о спектре теплового излучения любых (серых и цветных) тел вообще, кроме того, что оно представляет собой наиболее простой нетривиальный случай, состоит ещё и в том, что вопрос о спектре равновесного теплового излучения тел любого цвета и коэффициента отражения сводится методами классической термодинамики к вопросу об излучении абсолютно чёрного тела (и исторически это было уже сделано к концу XIX века, когда проблема излучения абсолютно чёрного тела вышла на первый план).

Наиболее чёрные реальные вещества, например, сажа, поглощают до 99 % падающего излучения (то есть имеют альбедо, равное 0,01) в видимом диапазоне длин волн, однако инфракрасное излучение поглощается ими значительно хуже. Среди тел Солнечной системы свойствами абсолютно чёрного тела в наибольшей степени обладает Солнце.

Термин был введён Густавом Кирхгофом в 1862 году.

Источник

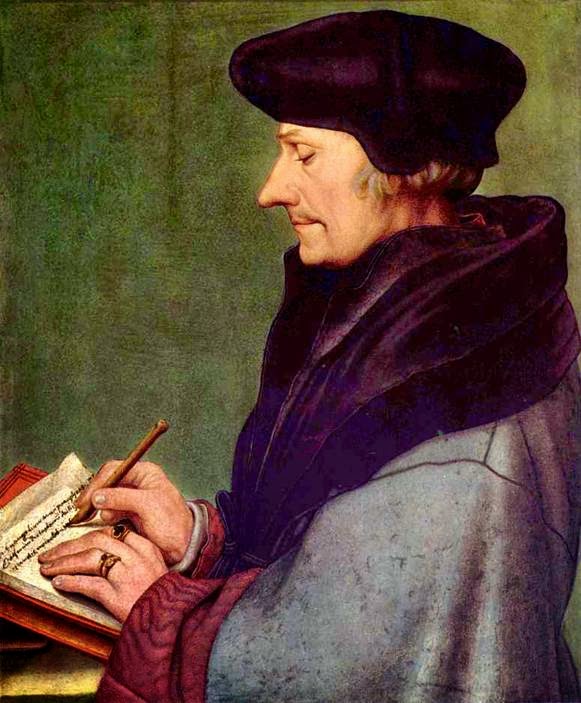

28 октября отмечается 545-летие со дня рождения христианского мыслителя Эразма Роттердамского, предшественника Реформации и автора сатиры «Похвала глупости».

Герхард Геерхардс известен всем под псевдонимами Эразм Роттердамский и Дезидерий. Этого голландца также называли и «князем гуманистов». Яркий представитель северного Возрождения был известным писателем, богословом, ученым, филологом. Он подготовил первое издание Нового завета (оригинала) с подробными комментариями. Благодаря этому ученому началось исследование текста Священного Писания с критической точки зрения. Как гуманист, он противопоставлял фанатизму и клерикализму евангельский идеал.

В своем известном сатирическом труде «Похвала глупости» (1509) Э. Роттердамский высказывается против всеобъемлющей власти церкви и ее светскости. Как предшественник Реформации, он также выступает за то, чтобы все церковные нововведения и реконструкции не влекли за собой раздор и вражду.

На многие гениальные мысли ученого вдохновляла Библия, послания апостолов, а также писания греческих служителей Церкви. Библейская тематика часто прослеживается во многих его поэтических произведениях (например, в «Установление христианского человека»).

Ученый-гуманист бесспорно сделал огромный вклад в дальнейшее развитие человеческой мысли.

Источник