ссср

Миф о том, что урановую руду в Советском Союзе добывали исключительно заключенные-смертники, возник, возможно, из-за того, что эту тему поначалу курировал лично Лаврентий Берия, поскольку она была частью масштабного «атомного проекта».

Догнать и перегнать Запад

До начала Великой Отечественной войны добычей урана в СССР особо не интересовались. Когда же стало известно, что Великобритания и США опережают Советский Союз в работах по созданию атомного оружия, комитет геологии при Совнаркоме СССР был срочно дополнен отделом радиоактивных элементов. В 1943 году советским геологам дали задание максимально быстро разведать месторождения урана и подготовить условия для его разработки.

Наиболее активная работа в данном направлении под руководством только что созданного Главного геолого-разведывательного управления началась сразу же после окончания войны. Перспективными в этом плане считался район Ферганской долины, затем внимание геологов переключилось на Казахстан, Киргизию и Таджикистан, где были обнаружены месторождения урана. Самые большие запасы руды урана нашли на Украине, в Желтореченском и Первомайском месторождениях.

Кем и как добывался секретный «первый»

Поначалу при разработке урановых месторождений не хватало транспорта, технического оснащения. Первопроходцы по памирским горным тропам перевозили руду на ишаках и верблюдах. Защитных средств зачастую не было, урановую руду бурили так же, как и угольную, перфораторами. Использовался старательский (поверхностный) и шахтный способы добычи. Заключенные какое-то время в этих работах действительно задействовались (но это были отнюдь не смертники, контингент подбирался разный, от уголовников до политических), но подобные разработки требовали определенной шахтерской квалификации.

Чаще зеки трудились на поверхности, а в забои же, главным образом, спускались те же геологи. Платили им на 20% больше, чем обычным представителям этой профессии. В 70-е годы шахтер на урановом руднике мог заработать порядка 900 рублей. Заключенным, задействованным непосредственно в шахтных работах, при выполнении полуторной нормы засчитывали год срока за три. Среди энтузиастов-уранодобытчиков было немало стахановцев, выполнявших по две и более нормы за смену. Им давали ордена и звания, но в документах предпочитали не писать, за какие именно заслуги – разработки месторождений урановой руды велись в режиме строгой секретности, даже сам уран запрещалось так называть – часто его именовали просто «первый».

Урановые шахты часто не имели хорошей вентиляции и системы безопасности – шахтеры каждый день находились под угрозой обвалов, затоплений, регулярно получая дозы облучения при работе с радиоактивным сырьем. Позднее стали использоваться дозиметры (счетчики Гейгера) для измерения уровня радиации. В шахтах с почти километровой глубиной была очень высокая температура, доходившая до 50 градусов.

Жили шахтеры вблизи от месторождений. К примеру, город Краснокаменск в Забайкалье, когда-то бывший геологическим поселком, в свое время стал крупнейшим центром по добыче урановой руды в Советском Союзе.

Вред от природного урана преувеличен?

По мнению самих разработчиков урановых месторождений, многие из которых дожили до 90-летнего возраста, степень опасности воздействия изотопов урана на человеческий организм несколько преувеличена. Были шахтеры, которые умирали в 50 лет, а есть среди них и проработавшие в забое по 30 лет и чувствующие себя нормально, даже в плане исполнения супружеских обязанностей. Есть даже такое мнение, что на обычных угольных шахтах уровень риска для здоровья гораздо выше.

… Уже к началу 1970 года Советский Союз каждый год выдавал на гора почти 18 тысяч тонн урана, тогда как весь остальной мир – 25 тысяч тонн. Как считают геологи, в недрах России сейчас может находиться свыше полумиллиона тысяч тонн урана, это порядка 10% всех мировых запасов.

источник

На территории оккупированной после победы СССР в Великой Отечественной войне Австрии контингент советских войск был самым многочисленным среди подразделений антигитлеровской коалиции.

Сейчас модно обсуждать тему масштабных и разнородных бесчинств русских на занятой ими австрийской территории, однако мало кто говорит о том, что руководством СССР в первые же месяцы после войны в Австрии был создан и на протяжении ряда лет эффективно функционировал по законам капиталистической экономики целый концерн – УСИА.

Сомнительная статистика

Оккупация Австрии советскими войсками началась с конца марта 1945 года, с момента полного подавления сопротивления на этой территории подразделений фашистской Германии. Уже в начале апреля Сталин подписал директивы об организации на занятой территории новой администрации и беспрепятственной работе по формированию временного правительства. Сразу же было официально заявлено: Красная Армия воюет с фашистами, а не с мирными австрийцами, никаких земель Советскому Союзу от Австрии не надо – «мы здесь будем наводить и поддерживать порядок, пока у вас не наладится мирная жизнь». Только и всего.

По разным данным, в Австрии до 1955 года находилось порядка 400 тысяч советских военнослужащих. Современные зарубежные авторы публикуют сведения о сотнях тысячах изнасилованных красноармейцами австриек, с разбивкой на территории страны. Продукт этой «любви» и сожительства солдат и офицеров РККА с жительницами Австрии – якобы порядка 20 тысяч детей.

Эта кричащая статистика противоречива, поскольку в основном получена в результате анализа собственных умозаключений публицистов, опиравшихся на данные сомнительных с точки достоверности источников.

Также зарубежные публицисты приводят цифры чудовищного «ограбления» оккупированной страны – по данным этих источников, свыше 30 тысяч вагонов с оборудованием, ресурсами и техникой были отправлены с территории Австрии в СССР за несколько лет оккупации.

Масштабы вывозимого из Австрии промышленного имущества можно сопоставить с планами СССР по репарации, которой подвергались все без исключения страны гитлеровской коалиции. Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов и взаимоотношения австриек с советскими военнослужащими. Эти контакты были достаточно активными (все-таки многочисленный контингент Советской Армии находился на территории Австрии после 1945 года на протяжении 10 лет).

Однако российские эксперты считают, что «вероятно, 270 тысяч женщин были изнасилованы» – это, мягко говоря, перебор: австрийки, если и сожительствовали с красноармейцами, то чаще всего по согласию – послевоенная нехватка мужского населения особого выбора не оставляла.

Ошалевшие от доселе невиданного

Пожалуй, единственным неоспоримым фактом, характеризующим советских военнослужащих в оккупированной Австрии, были свидетельства о потрясающих впечатлениях завоевателей, полученных ими за время ознакомления с бытом побежденных австрийцев. Солдат и офицеров РККА шокировало многое: оснащение коммунальными удобствами даже захолустных сел, повсеместная электрификация, высокий уровень благосостояния всех категорий населения. Многие военнослужащие, насмотревшись всего этого, не стеснялись сравнивать, утверждая, что в СССР подобная жизнь в ближайшем будущем вряд ли достижима.

Такие разговоры и настроения пресекались на корню – офицер, уличенный в «антисоветской агитации», рисковал, как минимум, разжалованием, увольнением из рядов вооруженных сил и исключением из рядов КПСС. Случалось, отдавали и под трибунал. Советская администрация оккупированной Австрии представляла собой жестко структурированную организацию, в которую входили отделы, занимающиеся поддержанием порядка (как среди местного населения, так и в подразделениях РККА), контрразведкой, экономическими и многими другими вопросами.

УСИА – островок советского капитализма

До середины 50-х годов на территории Австрии (советская зона оккупации) под контролем правительства СССР работал целый промышленный концерн, состоявший из более чем 300 предприятий. В данном случае производственные мощности, ранее принадлежавшие Третьему рейху, не перевозились в Советский Союз по программе репарации, а работали на благо страны-завоевателя непосредственно на месте «дислокации». На этих закрытых объектах трудилось свыше 50 тысяч австрийцев.

По способу функционирования предприятия Управления советским имуществом в Австрии (УСИА) были рыночными, их главная цель сводилась к максимальному извлечению прибыли, которая в итоге полностью оседала в Советском военном банке. Инвестициями в производство и рационализаторством, правда, там не занимались. Поэтому, когда настал черед передачи эти заводов и фабрик сформировавшемуся австрийскому правительству, предприятия оказались практически банкротами.

источник

Грибы всегда были излюбленным лакомством советских граждан. Их собирали как для собственного пользования, так и сдавали в специальные приемные пункты для дальнейшей переработки промышленными предприятиями. Однако в 1981 году гриб под названием свинушка принимать у населения перестали.

Запретить, нельзя собирать!

В июне 1981 года Министерство здравоохранения Советского Союза официально запретило сбор свинушки, что было отражено в документе «Санитарные правила по заготовке, переработке и продаже грибов». С этого момента данный гриб перестал числиться в реестре разрешенных к заготовке. А «заготовка грибов, хотя бы и съедобных, но не значащихся в соответствующей нормативно-технической документации, строго запрещается» — гласили правила.

Однако граждане упорно продолжали собирать свинушки пусть и для своих собственных, домашних, заготовок. Поэтому через 3 года заместитель главного санитарного врача СССР настоял на том, чтобы гриб наконец занесли в число ядовитых, что и было сделано.

Смерть ботаника

Впервые опасные свойства свинушки заметил ботаник из Германии Юлиус Шеффер еще в 1944 году. Он умер через 2 с половиной недели после того, как поел этих грибов. По заключению врачей причиной смерти ученого явилась… острая почечная недостаточность.

Загадка свинушки была разгадана только в середине 1980-х годов швейцарцем Рене Фламмером. Но к тому времени, как уже упоминалось выше, в Советском Союзе свинушка уже была под запретом.

Тайна свинушки

Многие, а в особенности, опытные советские грибники охотно брали в лесах свинушку и без всякой опаски употребляли ее в пищу. Никаких симптомов отравления после трапезы они не чувствовали. Именно этим обстоятельством они и доказывали неверность утверждения о несъедобности свинушек. На самом же деле свинушка — гриб не просто ядовитый, а еще и весьма коварный.

Дело в том, что свинушка богата специфическими токсинами, которые не разрушаются даже при длительной и неоднократной варке. В процессе регулярного употребления свинушек эти токсины имеют свойство накапливаться в организме. Именно поэтому у отравившегося человека порой не наблюдается признаков острого отравления. А между тем токсины делают свое дело: они вызывают образование антител, которые в свою очередь просто-напросто разрушают клетки крови – эритроциты. Вследствие этого у любителя свинушек чаще всего развивается малокровие, желтуха, заболевания печени и почек.

Так что свинушка – это своего рода бомба замедленного действия, поэтому назвать ее съедобной никак нельзя.

источник

Тринадцать дней Карибского кризиса были настоящей встряской для мирового сообщества. Тогда казалось, мало что сможет помешать политическим амбициям двух сверхдержав – СССР и США: мир был в шаге от ядерной войны.

Предпосылки

1 января 1959 года на Кубе победила революция. На смену проамериканскому режиму Фульхенсио Батисты пришли социалисты во главе с молодым лидером Фиделем Кастро. Первым же делом он попытался наладить добрососедские отношения с США, но тщетно: Белый дом в лице президента Эйзенхауэра отказался идти на сближение.

В ответ Кастро принимает меры, направленные против засилья американцев на Кубе, в частности, национализирует все американское имущество.

Вашингтон в долгу не остается и вводит эмбарго на вывоз сахара и ввоз нефти. А параллельно готовит карательную операцию.

Вторжение экспедиционного корпуса США составленного из числа кубинских эмигрантов произошло уже при Джоне Кеннеди – в апреле 1961 года. Но благодаря успешной работе кубинской разведки сразу после высадки в заливе Кочинос («Свиней») бригада боевиков была уничтожена. Впрочем, противостояние с США обещало быть горячим.

За помощью к Москве

Вторжение подтолкнуло Кастро на сближение с Москвой, которая охотно откликнулась на предложение помочь молодому социалистическому государству. Однако ключевую роль в решении советского руководства, пожалуй, сыграл военно-стратегический фактор – географическое положение Кубы, которая располагалась всего в 90 милях от побережья США.

Бывший министр обороны США Роберт Макнамара в своих воспоминаниях заявляет, что у администрации Кеннеди не было намерения совершать полномасштабное вторжение на Кубу. Советское и кубинское руководство тогда исходило из противоположных соображений, а поэтому в мае 1962 года на заседании Совета Обороны СССР принимается решение о размещении на территории Кубы баллистических ракет.

Остров Свободы получал «ядерный зонтик» – надежное прикрытие на случай военной агрессии со стороны США, а СССР – дополнительный козырь в противостоянии со своим политическим противником. 14 октября 40 ракет и большая часть оборудования прибыли на Кубу.

Помимо пяти подразделений баллистических ракет (трех Р-12 с радиусом действия до 2000 км и двух Р-14 с максимальной дальностью до 4500 км) на Кубу предполагалось направить четыре мотострелковых полка, два танковых батальона, эскадрилью МиГ-21, а также два крейсера, четыре эсминца и одиннадцать подводных лодок.

Несмотря на статус операции «совершенно секретно», американская разведка обнаружила размещенные на Кубе советские ракеты и эскадрилью самолетов. Это вынудило Кеннеди объявить о военно-морской блокаде острова.

Борьба интересов

Советская сторона долгое время упорно отрицала наличие на Кубе какого-либо вооружения, называя размещенную технику «исследовательским оборудованием». Впрочем, советские дипломаты не знали, что в действительности происходило на Кубе. Когда планы СССР стали очевидными Хрущев попытался убедить Кеннеди в отсутствии агрессивных намерений со стороны СССР. Но глава Белого дома требовал демонтировать наступательное оружие и возвратить его в Советский Союз.

В письме американскому президенту советский лидер так мотивировал решение военного руководства страны:

«Вы хотите обезопасить свою страну, и это понятно…Но как же нам, Советскому Союзу, нашему правительству оценивать ваши действия, которые выражаются в том, что вы окружили нас военными базами».

По инициативе правительства СССР было созвано заседание ООН, на котором разгорелась ожесточенная полемика между представителями США и СССР. Увы, но воинственная риторика с обеих сторон не принесла желаемых результатов.

«Черная суббота»

Когда пусковые позиции для советских ракет были установлены американское командование начало подготовку к возможному вторжению по первому сигналу: на юг страны была переброшена 1-я танковая дивизия, ВВС перешли в состояние боевой готовности.

Накал страстей достиг своего апогея 27 октября 1962 года, вошедшего в историю как «черная суббота». В период наивысшей активности полетов американской стратегической авиации над Кубой советской зенитной установкой был сбит один из самолетов-разведчиков, пилот погиб.

По словам исследователя Анатолия Докучаева: до сих пор не установлено, кто же несет ответственность за сбитый самолет. На следующий день после инцидента от министра обороны СССР пришла шифровка, состоявшая из двух фраз: «Вы поторопились. Наметились пути урегулирования».

В день гибели американского пилота президент США принял решение через двое суток начать бомбардировку советских ракетных баз и готовиться к вторжению на Кубу.

Многие американцы в панике стали покидать крупные города опасаясь ударов советских ракет.

В тот момент мир как никогда был близок к ядерной войне. Генерал Анатолий Грибков, участвовавший в памятной операции, подтверждал, что командующий советской группировкой на острове генерал Исса Плиев имел все полномочия применять ядерное оружие в случае полномасштабного вторжения США на Кубу.

Но в воскресенье 28 октября советское руководство все же приняло решение отвести наступательное вооружение с острова.

Разрядка

О степени нервозности среди американских политиков во время Карибского кризиса может свидетельствовать воспоминание посла СССР в США Анатолия Добрынина, который, побывав в кабинете Генерального прокурора США брата президента Роберта Кеннеди, отмечал беспорядок и скомканный на диване плед, «где хозяин кабинета урывками спал».

Демонтаж советских ракетных установок занял около 3-х недель. И только 20 ноября, убедившись, что СССР вывез свои ракеты с острова американский президент дал команду снять блокаду Кубы. 12 декабря территорию острова покинул последний советский военнослужащий.

Карибский кризис, способствовавший обострению отношений между СССР и США, тем не менее, по оценкам западных и отечественных историков, сыграл положительную роль в снижении международной напряженности, заставил лидеров ведущих стран задуматься об ограничении гонки ядерных вооружений.

Советник посольства СССР в США Георгий Большаков писал, что «события октябрьских дней 1962 года – это первый и, к счастью единственный термоядерный кризис, являвший собой «момент страха и озарения», когда Н.С. Хрущев, Джон Кеннеди, Ф. Кастро и все человечество почувствовали себя в «одной лодке», оказавшейся в эпицентре ядерной пучины».

Важно отметить, что и Советский Союз, и США признали необходимость вести постоянный диалог, о чем свидетельствует установка «красного телефона» – прямой линии сообщения между Москвой и Вашингтоном на случай кризисных ситуаций.

источник

По данным историков, за всю историю Великой Отечественной войны, в партизанском движении на территории СССР, оккупированной гитлеровцами, приняли участие свыше миллиона военнослужащих и гражданских лиц.

Партизанами были уничтожены сотни тысяч вражеских солдат и офицеров, пущены под откос сотни гитлеровских составов с вооружением, продовольствием, боеприпасами и живой силой.

Клином «вышибали» гитлеровские эшелоны

В 1943 году в Белоруссии в ходе проведений операций «Рельсовая война и «Концерт» партизаны на месяц остановили движение гитлеровских поездов. Параллельно с этим уничтожали вражескую армию и боевую технику. За этот период народными мстителями было убито порядка 30 тысяч гитлеровцев, разрушено свыше 70 мостов. Партизанский умелец Т. Е. Шавтулидзе придумал и смастерил специальный клин, при помощи которого поезда пускались под откос. Клин крепили незадолго до прибытия эшелона. Наезжая на него, состав в результате крушения уничтожался полностью, чего не бывало даже после подрыва поездом минами.

Воевали с немцами на их же танках

Нередко вследствие нехватки оружия партизаны изготавливали его сами. Наибольшей популярностью у умельцев пользовался пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) – из-за простоты его устройства. Среди партизан было немало людей смекалистых и понимающих толк во взрывотехнике – они умели делать мины, секрет обезвреживания которых знали лишь сами изготовители. Некоторые партизанские бригады занимались и ремонтом подорванных вражеских танков, формировали из налаженных гитлеровских минометов артдивизионы. У партизан имелись даже самодельные гранатометы.

Батька Минай и партизанский край

Бывший директор картонной фабрики Минай Шмырев со своей партизанской бригадой в 1942 году создали в Белоруссии Сурожский партизанский край, выбив гитлеровцев из 15 сел. Партизаны на протяжении полутора лет давали отпор гитлеровцам, пока эта территория не была занята основными силами Красной Армии. У Батьки Миная немцы расстреляли четверых детей, сестру и тещу.

Заслон Заслонова

Железнодорожник Константин Заслонов в течение 3 месяцев вместе с товарищами-подпольщиками, работая в паровозном депо в Орше, подорвал 93 фашистских эшелона – партизаны маскировали мины под куски угля. Впоследствии он создал партизанский отряд, переманивший к себе 5 гарнизонов коллаборационистов РННА

Как действовали «Победители»

За лето 1942 года спецотряд партизан «Победители» под командованием офицера НКВД Дмитрия Медведева в более чем 120 операциях уничтожил 11 генералов, 2 тысячи гитлеровцев и 6 тысяч коллаборационистов, пустил под откос свыше 80 вражеских эшелонов.

Степной рейд Михаила Наумова

В результате проведенного с февраля по апрель 1943 года Степного партизанского рейда под командованием офицера НКВД Михаила Наумова народные мстители в течение 65 дней прошли по тылам противника по территориям 8 областей – от Курской до Киевской (2379 км). За проведение уникальной в своем роде боевой операции М. И. Наумова произвели в генерал-майоры и присвоили ему звание Героя Советского Союза. Потом Наумов провел еще три масштабных партизанских рейда.

источник

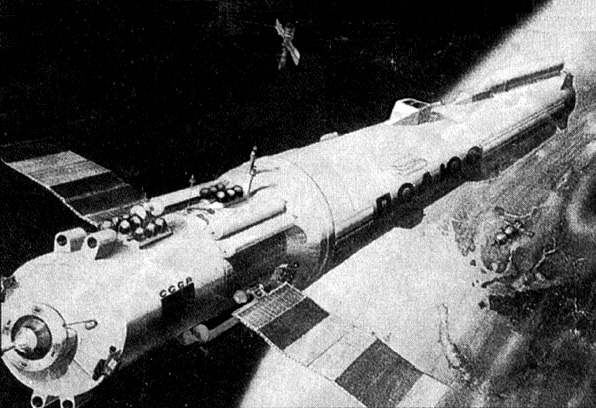

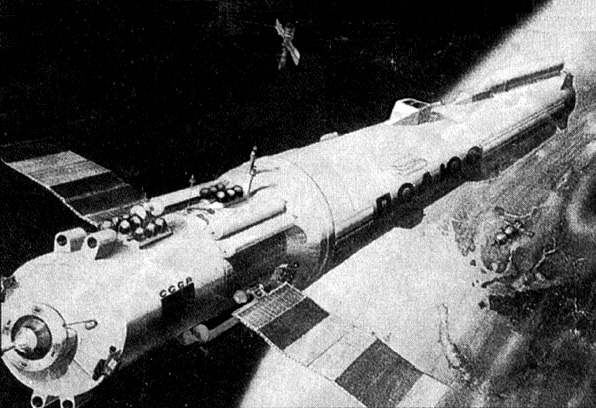

Жители нашей страны старшего поколения наверняка помнят напряженную обстановку 1980-х годов прошлого века, когда американцы объявили о старте программы «Звездных войн» (СОИ).

В ее рамках предполагалось вывести на околоземную орбиту спутники, которые могли бы сбивать советские баллистические ракеты. Оставить без ответа этот вызов советское руководство не могло, и в стране началось создание космического истребителя спутников под кодовым наименованием — «Скиф».

Кочевник с лазерным оружием

Несмотря на то, что программа «Звездных войн» США с треском провалилась. Американские спутники даже в ходе испытаний оказались не способны выполнить возложенные на них задачи. Тем не менее, в СССР отнеслись к данной угрозе вполне серьезно. Правительством перед военными специалистами была поставлена государственная задача создания космического аппарата, способного с помощью лазерной установки сбивать американские спутники. Непосредственно решать вопрос по разработке космического истребителя спутников поручили КБ «Салют» в 1981 году. Предполагалось, что аппарат будет весить 95 тонн при длине 40 метров и обладать мощной лазерной пушкой. К сожалению, в 1983 году данные работы по распоряжению Ю.В. Андропова на время были заморожены, но с приходом к власти М.С. Горбачева, продолжились. Тем более, что в это время США возглавил ярый русофоб, сторонник гонки вооружений Рональд Рейган. Первым на орбиту должен был отправиться «Скиф-ДМ», в качестве демонстрационного образца. При этом космический аппарат имел и свое второе «гражданское» название «Полюс». Первоначально руководители космической отрасли хотели запустить «Скиф – ДМ» на «Буране» в июле 1985 года. Однако создать космический челнок к этой дате ученые никак не успевали. Сроки перенесли. Истребитель спутников было решено вывести в космос на космическом аппарате системы «Энергия» 15 мая 1987 года.

Первый блин — комом

Работы по созданию ракеты – носителя велись, что называется днем и ночью. На орбиту планеты истребитель спутников в роли полезной нагрузки должен был подняться на новой сверхтяжелой ракете-носителе 11К25. Данное событие имело настолько высокое значение для обороноспособности страны, что перед стартом на Байконур прибыл Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев. Днем 12 мая Михаилу Сергеевичу показали «Скиф – ДМ», который он высоко оценил. При этом надо отметить, что в космосе истребитель спутников должен был, в числе прочих исследований провести пять военно-прикладных экспериментов. Однако стрельбу по мишеням сорвал … М.С. Горбачев. Во время своего выступления на Байконуре он неожиданно заявил, что недопустимо переносить гонку вооружений в космос. После его слов военные эксперименты отменили. Старт наметили на 15-00. Однако во время подготовки ракеты-носителя возникли технические накладки, из-за чего пуск задержали на восемь часов. Лишь в 20-30 по местному времени начался подъем ракеты носителя со «Скифом-ДМ» в космос. На высоте 110 км, истребитель спутников, отделился от материнского корабля и ушел в свободный полет. К сожалению, произошла накладка в его управлении. Аппарат потерял ориентацию, начал вращаться и, не набрав нужно высоты, по баллистической траектории упал в Тихий океан. Позднее технические специалисты заявили, что раньше времени были включены двигатели «Скифа-ДМ», до погашения его угловой скорости. При этом вся остальная техника космического аппарата работала в штатном режиме. Аппарат было решено доработать. Но, вскоре наступил 1991 год и программу закрыли.

источник

Жители нашей страны старшего поколения наверняка помнят напряженную обстановку 1980-х годов прошлого века, когда американцы объявили о старте программы «Звездных войн» (СОИ).

В ее рамках предполагалось вывести на околоземную орбиту спутники, которые могли бы сбивать советские баллистические ракеты. Оставить без ответа этот вызов советское руководство не могло, и в стране началось создание космического истребителя спутников под кодовым наименованием — «Скиф».

Кочевник с лазерным оружием

Несмотря на то, что программа «Звездных войн» США с треском провалилась. Американские спутники даже в ходе испытаний оказались не способны выполнить возложенные на них задачи. Тем не менее, в СССР отнеслись к данной угрозе вполне серьезно. Правительством перед военными специалистами была поставлена государственная задача создания космического аппарата, способного с помощью лазерной установки сбивать американские спутники. Непосредственно решать вопрос по разработке космического истребителя спутников поручили КБ «Салют» в 1981 году. Предполагалось, что аппарат будет весить 95 тонн при длине 40 метров и обладать мощной лазерной пушкой. К сожалению, в 1983 году данные работы по распоряжению Ю.В. Андропова на время были заморожены, но с приходом к власти М.С. Горбачева, продолжились. Тем более, что в это время США возглавил ярый русофоб, сторонник гонки вооружений Рональд Рейган. Первым на орбиту должен был отправиться «Скиф-ДМ», в качестве демонстрационного образца. При этом космический аппарат имел и свое второе «гражданское» название «Полюс». Первоначально руководители космической отрасли хотели запустить «Скиф – ДМ» на «Буране» в июле 1985 года. Однако создать космический челнок к этой дате ученые никак не успевали. Сроки перенесли. Истребитель спутников было решено вывести в космос на космическом аппарате системы «Энергия» 15 мая 1987 года.

Первый блин — комом

Работы по созданию ракеты – носителя велись, что называется днем и ночью. На орбиту планеты истребитель спутников в роли полезной нагрузки должен был подняться на новой сверхтяжелой ракете-носителе 11К25. Данное событие имело настолько высокое значение для обороноспособности страны, что перед стартом на Байконур прибыл Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев. Днем 12 мая Михаилу Сергеевичу показали «Скиф – ДМ», который он высоко оценил. При этом надо отметить, что в космосе истребитель спутников должен был, в числе прочих исследований провести пять военно-прикладных экспериментов. Однако стрельбу по мишеням сорвал … М.С. Горбачев. Во время своего выступления на Байконуре он неожиданно заявил, что недопустимо переносить гонку вооружений в космос. После его слов военные эксперименты отменили. Старт наметили на 15-00. Однако во время подготовки ракеты-носителя возникли технические накладки, из-за чего пуск задержали на восемь часов. Лишь в 20-30 по местному времени начался подъем ракеты носителя со «Скифом-ДМ» в космос. На высоте 110 км, истребитель спутников, отделился от материнского корабля и ушел в свободный полет. К сожалению, произошла накладка в его управлении. Аппарат потерял ориентацию, начал вращаться и, не набрав нужно высоты, по баллистической траектории упал в Тихий океан. Позднее технические специалисты заявили, что раньше времени были включены двигатели «Скифа-ДМ», до погашения его угловой скорости. При этом вся остальная техника космического аппарата работала в штатном режиме. Аппарат было решено доработать. Но, вскоре наступил 1991 год и программу закрыли.

источник

Эти советские промышленники начала 70-х годов ворочали почти миллиардными суммами в современном рублевом исчислении. Занимаясь высокодоходным бизнесом в обход государства, дельцы меховой мафии в конце концов попали в поле зрения КГБ.

Квартирная кража навела на след

Масштабная и сверхсекретная операция КГБ СССР под кодовым названием «Картель», проведенная в начале 70-х годов, началась с квартирной кражи. От остальных подобных хищений это преступление отличалось статусом потерпевшей (это была популярная советская певица) и похищенным — состоятельная женщина лишилась драгоценностей и двух меховых шуб. Вора нашли. Милиционеры не придали значения тому, что предметы верхней одежды были без фабричных ярлыков. Следователям хватило заключения эксперта Минлегпрома о промышленном способе изготовления шуб с соблюдением всех ГОСТов.

Зато загадочным происхождением меховых изделий втайне от МВД заинтересовались в КГБ. Комитетчики начали негласно проверять предприятия Советского Союза, где изготавливалась данная продукция, и вскоре выяснили, что «левые» меховые шапки, воротники, жилетки и шубы шьют на трех казахстанских предприятиях. В поле зрения КГБ попали города Караганда, Сарань и Абайск. О выявленных фактах немедленно доложили председателю Комитета государственной безопасности СССР Юрию Андропову.

В докладе подчиненных Андропова были приведены факты «крышевания» преступной деятельности руководителей предприятий местной милицией, в частности, ОБХСС. Андропов тогда конфликтовал с министром МВД СССР Николаем Щелоковым и решил использовать «меховое дело» как компромат против своего соперника. В дальнейшем операция по изобличению казахстанских бизнесменов от меховой промышленности проводилась под личным контролем председателя КГБ СССР.

Бывший адвокат вкладывал свои кровные

Казахстанская меховая мафия, как выяснили комитетчики, держалась на четырех столпах: бывшем члене адвокатской коллегии Льве Дунаеве, начальнике Абайского городского промышленного комбината Петре Снобкове, бывшем руководителе Сараньского горпромкомбината Рудольфе Жатоне и кандидате юридических наук, начальнике кафедры местной школы МВД Иосифе Эпельбейме. В обязанности последнего входило «налаживать мосты» между милицейским руководством Караганды и «меховыми мафиози».

В конце 60-х годов по постановлению Совета министров СССР некондиционные пушнина и меха должны были передаваться из предприятий легкой промышленности в сферу бытового обслуживания. Почуяв, что на этом можно легко нажиться, бывший адвокат Дунаев оставил практику и выбил для себя место начальника цеха при Сараньском горпромкомбинате. В цеху (он еще строился) должна была выделываться и краситься овчина и пушнина. Дунаев вложил свои сбережения, организовал строительство, сам нанимал работников. В рекордные сроки цех был построен. Вскоре аналогичные цеха заработали в Караганде и Абайске, а предприимчивый организатор возглавил Карагандинский горпромкомбинат.

«Левые» схемы

«Сверхплановую» продукцию гнали в магазины огромными партиями. В преступный оборот за крупные суммы денег вовлекались руководители местных учреждения и предприятий потребсоюза, поставлявших в «бытовку» «левый» мех, среди которого был и высококачественный каракуль. Использовались подложные документы о «пересортице» товара или списыванию его в неучтенный. Шкурки для получения дополнительного материала растягивали. В нерабочее время за хорошую мзду в цехах шили «левые» меховые изделия, которые потом расходились по магазинам многих крупных городов СССР.

Операция «Картель» едва не сорвалась

Комитетчики держали информацию по расследованию «мехового дела» в тайне, даже заместитель Андропова Семен Цвигун не знал деталей. Однако именно он едва не сорвал все дело. Цвигун со Щелоковым были близки к Брежневу, часто общались, и Цвигун как-то обмолвился в разговоре с Щелоковым, что КГБ интересуется казахстанским МВД. Щелоков позвонил Андропову. Тот вынужден был в общих чертах рассказать, в чем дело, и предложил союзному милицейскому министру осуществить совместную операцию по задержанию меховой мафии. Щелоков разозлился и в резкой форме попросил, чтобы КГБ не вмешивалось в дела МВД.

Тогда, чтобы упредить действия Щелокова, Андропов решил провести операцию «Картель» силами своего ведомства.

Миллионы и килограммы

Всего по делу о меховой мафии были арестованы порядка 500 человек, в том числе и Дунаев, который, почуяв неладное, незадолго до арестов перебрался на работу в Подмосковье. Около 5 миллионов рублей и десятки килограммов драгоценностей хранили у себя дома, на даче или на рабочем месте Дунаев, Снобков и Эпельбейм. Жатон, как показало следствие, практически все заработанное нечестным путем вкладывал в производство.

Этот «альтруизм» в итоге спас жизнь начальника промкомбината — Жатону дали 15 лет, а трех его подельников расстреляли. Несколько сотрудников казахстанского ОБХСС также получили лагерные сроки. А вот практически все высшие милицейские чины, покрывавшие деятельность меховой мафии, наказания избежали — помогло вмешательство Щелокова.

источник

Уже во время первого полета человека в космос, Юрий Гагарин имел при себе табельное оружие. По личному указанию С.П. Королева космонавту выдали пистолет марки ПМ. Разумеется, никто не рассчитывал, что Гагарину на орбите Земли придется отстреливаться от пришельцев. Пистолет был нужен на случай нештатной ситуации в том случае, если посадка произойдет в незапланированном месте. Самое удивительное, что впоследствии советским космонавтам, как минимум однажды, пришлось применить табельное оружие, которое впоследствии было модернизировано.

«ПМ» от медведя не спасет

После полета Ю.А. Гагарина несколько космических экипажей продолжали подниматься в космос с пистолетом Макарова на борту. Существует фотография, на которой изображен оплавленный пистолет Владислава Волкова, трагически погибшего при посадке космического модуля в 1971 году. Возникает вопрос, зачем командиру экипажа космонавтов на орбите пистолет. Конечно, применять его против членов экипажа, даже в нестандартной ситуации было строжайше запрещено. В этом случае космический корабль или орбитальная станция могли погибнуть. Совсем иное дело ЧП во время приземления спускаемой капсулы. Нередко происходили случаи, когда советские космонавты приземлялись не там, где планировалось заранее. Оказавшись в достаточно глухих местах, они могли быть атакованы дикими зверями или местными жителями, по тем или иным причинам негативно настроенных к космонавтам. Именно для таких случаев экипажу и полагался пистолет Макарова. Хорошо известен случай нештатной ситуации, во время возвращения на Землю экипажа Беляев-Леонов в 1965 году. Сажать корабль космонавтам пришлось в ручном режиме. Не удивительно, что вместо запланированной точки посадочный модуль «Восход-2» опустился в глухую занесенную снегом тайгу Южного Урала. Спасательная экспедиция обнаружила космонавтов лишь на третьи сутки. Выжить им помог пистолет. Медведи с волками неоднократно выходили к людям, увидев пламя костра. Но едва услышав выстрел табельного ПМ, тут, же убирались обратно в лес. Правда, как впоследствии отмечали сами космонавты, выстрелы оказывали на диких зверей лишь психологический эффект. Если бы медведи-шатуны решились напасть, то ПМ был бы абсолютно бесполезен. Как потом со смехом утверждал Николай Леонов: «Из него можно было разве, что застрелиться». К счастью в тот раз все закончилось благополучно.

Спецзаказ из Звездного городка

Не удивительно, что едва оказавшись в Москве, Алексей Леонов поставил перед руководством космической отрасли вопрос ребром о создании специального пистолета для космонавтов, с помощью которого можно было бы защититься от диких зверей и подать в случае опасности сигнал. В 1979 году Леонов во время посещения Тульского оружейного завода попросил заводчан разработать оружие для космонавтов. Спустя три года в 1982 году в Звездный городок доставили несколько экспериментальных вариантов «космического» оружия: самозарядное ружье, револьвер и трехствольный пистолет. После тщательного анализа всех трех образцов от ружья отказались из-за его большого веса. Револьвер также не понравился космонавтам. Выбор остановили на трехзарядном пистолете, который внешне больше напоминал «обрез». Среди отечественных покорителей космоса он получил бытовое название «мечта браконьера». Оружие под маркой ТП-82 имело три ствола. Два из них были гладкоствольными 32 калибра и один нарезной 5,45мм. Кроме того к пистолету прилагался приставной приклад, который можно было также использовать в качестве топора или лопаты. Каждая деталь пистолета имела свое функциональное значение и была продумана до мельчайших подробностей. Гладкие стволы предназначались для стрельбы дробью по крупным животным и сигнальными ракетами. Нарезной ствол стрелял пулями. Он был необходим на случай встречи с агрессивно настроенным местным населением. Причем сила выстрела из этого ствола в 8-10 раз была мощнее выстрела из обычного пистолета Макарова. Испытания нового оружия прошли на редкость удачно. На охоте космонавты с помощью него били крупную дичь. Оружие безотказно работало в сложных метеоусловиях: дождя, тумана, метели, обледенения и жары. После завершения всех необходимых испытаний ТП-82 включили в аварийный комплект, который космонавты брали с собой в полет. Ради ношения этого оружия специально были доработаны скафандры космонавтов. На них появились накладные карманы для ношения ТП-82. Причем оружие оказалось настолько удачным, что с 1986 года пистолет был принят на вооружение в ВВС СССР. Выдавали его летчикам дальней авиации. Использовали ТП-82 до 2007 года, когда к нему закончились патроны. Пришлось космонавтам вновь брать с собой в космос обыкновенные ПМ.

источник

Некоторые исследователи этого пагубного явления в Советской Армии склоняются к мнению, что «дедовщина» как свод правил для беспрекословного исполнения представляет собой извращенный вариант Устава армейской службы.

Согласно иной точке зрения, поведенческие особенности военнослужащих при «дедовщине» сильно напоминают тюремные понятия.

Обе этих гипотезы по-своему обоснованны и имеют равные права на существование.

Атмосфера способствовала подчинению

Советский призывник знал о «дедовщине» еще на гражданке – рассказывали отслужившие старшие товарищи, братья или даже отцы – это явление в Советской Армии начало активно проявляться уже с 60-х годов ХХ века. То есть, моральная подготовка к тому, что придется подчиняться неуставным отношениям, у многих новобранцев начиналась еще задолго до того, как они надевали военную форму.

Распространенное заблуждение по поводу советской армейской «дедовщины» состоит в том, что она опиралась исключительно на методы физического насилия. Избиения военнослужащих младших призывов «стариками» и издевательства над «молодыми» иного рода действительно случались, и во множестве, но это был «беспредел» – пьяный кураж «дедов», стремление лишний раз показать свое иерархическое превосходство. Сама атмосфера армейского уклада жизни, в котором господствовала «дедовщина», с первых дней пребывания «духа» в подразделении настраивала новобранца на определенные правила поведения и беспрекословное подчинение старослужащим.

Культ «дедов»

Основной закон «дедовщины»: «дух» не должен перечить «дедушке», по сроку службы наделенному непререкаемым авторитетом – приказы «деда» обсуждению не подлежат. В данном случае этот постулат корреспондируется с уставным армейским правилом «командир всегда прав» и одновременно с тюремными понятиями, когда решение вора в законе обязательно к исполнению. «Дед» в армии одновременно командир и моральный авторитет, чей статус прямо пропорционален сроку его службы.

В советских армейских частях, где процветала «дедовщина», старшинство по званию не имело для «дедов» никакого значения, поскольку, если сержантами являлись военнослужащие младшего призыва, то они были не вправе приказать старослужащему заняться, к примеру, хозяйственными работами – уборкой казармы, плаца части, столовой и т.п. По понятиям «дедовщины», «дед» вообще должен сторониться инвентаря, связанного с наведением порядка и чистоты в роте, на прилегающей к воинской части территории и в хозпомещениях.

Существовали многочисленные условности-традиции, которые «дедами» принято было соблюдать. К примеру, в «стодневку» (когда начинался отсчет со 100 дней до приказа о демобилизации), «деды» отдавали «духам» масло, а в ответ молодой воин должен был без запинки ответить, сколько «дедушке» осталось служить.

Правила для «черпаков»

При «дедовщине» то, что дозволено «дедам», не разрешается «черпакам» (промежуточному иерархическому звену в Советской Армии, военнослужащим срочной службы с полуторагодовым армейским стажем). «Черпаки» должны дождаться призыва «своих» «духов», чтобы, став «дедами», иметь над ними абсолютную власть. Пока же они, по негласным армейским законам, обязаны контролировать «духов», что бы те «блюли себя» и не зарывались.

«Черпак» также не участвовал в уборке помещений (территорий) и чурался черновой работы, которую должны были выполнять «духи».

Если не «золотой», то только одни обязанности

«Дух» по неформальным армейским законам Советской Армии, самый бесправный военнослужащий – у него сплошные обязательства, «духи» должны «летать», пока не дослужатся до «черпаков». Исключение составляли только «золотые» «духи» – «золотым» считался новобранец, который приходил в роту в единственном числе (подобное, хотя и редко, но случалось). «Золотого» «духа» «деды» не только не трогали, но обязаны были превозносить – иерархически, согласно канонам «дедовщины», этот воин стоял выше старослужащих.

«Духам»-первогодкам была заказана дорога в солдатскую чайную, запрещалось переделывать форму одежды. В ушитых брюках, шапках, с вставками в сапогах, погонах и шевронах ходили «деды», а «духи», чтобы не походить на них, должны были одеваться строго по уставу. Молодых солдат заставляли зашивать карманы (часто перед этим насыпав туда песок или наложив какой-нибудь щебенки) – так «духов» отучали ходить «руки в брюки».

По правилам «дедовщины», при получении из дома посылки, передачи, денежного перевода, «дух» обязан был поделиться с «дедами». Причем, старослужащие сами определяли, чего и сколько «изъять».

источник