ссср

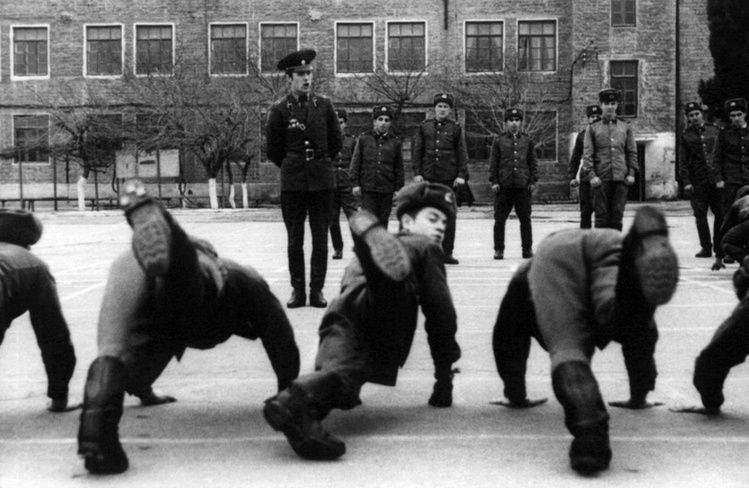

Дедовщина в армии была всегда. Но в конце 1960-х гг. она расцвела махровым цветом, и полностью ее не искоренили до сих пор. Расцвет ее связывают с введением закона о всеобщей воинской обязанности, когда в одну часть попадали физически выносливые крестьяне и вчерашние студенты, неграмотные жители Средней Азии и оленеводы с просторов Чукотки.

Дедовщина — это не просто набор садистских и порой странных приемов воздействия на новобранца, это еще и строгая иерархия, пренебрегать которой решались немногие.

От «дрыща» до «васьки»

Только что оторванный от семьи, обритый и неуверенный в себе новобранец в армии считался существом никчемным и прав не имел. До присяги он именовался «дрыщем», «карантином» или «бесплотным духом». Это длилось от двух недель до полутора месяцев, после чего он принимал присягу и становился «духом», салагой, «зеленым» или «ежом». Во внутренних войсках таких называли «SOSами» или «чеками», а в стройбате – «васьками». «Васька-дух» прав не имел, у него были только обязанности. Он должен был выполнять пожелания старослужащих, например, доставал водку, сигареты, изображал «поезд», рассказывал сказки или чистил сапоги. Если «зеленый» соглашался с правилами, получал одобрение, если шел против, его избивали, а если не помогало, начинали травить.

«Духи» бывают разными

В изданном в 1991 году сборнике аналитических статей «Дедовщина в армии» (издательство «Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН») отмечается, что «духи» бывают четырех типов. Солдат мог стать «исполнителем» (к таким относились хорошо социализированные молодые люди, принимающие правила игры) или «летуном» (это мягкотелые новобранцы, которых легко сломать, и бунтовщики, которые поначалу сопротивлялись, но потом были все-таки сломлены). Эти два типа «духов» были наиболее многочисленными.

Кроме них были «борзые» – те, кто несмотря на побои, отказываются подчиняться преступной системе. Если солдата не удавалось заставить повиноваться, обычно его оставляли в покое. Были и «стукачи» — в этот разряд попадали те, кто хоть раз пожаловался офицеру на издевательства. Избить стукача мог каждый, не взирая на срок службы. На них сваливали всю самую грязную работу, а в тех частях, где насаждались уголовные порядки, могли изнасиловать, и все два года службы человек оставался «опущенным».

«Слон» или «шнурок»?

Но проходило полгода и военнослужащий становился «слоном», «помозой», «шнурком», «моржом», «старшим бобром», во внутренних войсках таких называли «гусями», а в ВДВ – «воронами». Переход на новую ступень обязательно знаменовался ритуалом «перебивания». Солдата били пряжкой ремня, табуретом, часто по голове, правда, в этом случае можно было смягчать удар, закрываясь руками; были и другие не менее садистские приемы. Если солдат отказывался от прохождения этого обряда, он навсегда оставался «духом».

Новоиспеченный «слон» имел право бить тех, кто «моложе» его. Отказ от этой «почетной» обязанности рассматривался как бунт, и тогда «слон» мог легко стать «летуном».

Били меня, теперь бью я!

Через год после призыва положение солдат серьезно менялось. Они становились «черепками», «черпаками», «фазанами» или «котлами» и получали все права, которых были лишены. Теперь они сами могли избивать и унижать «духов» и «слонов». В соответствии с характером они становились либо «умеренными» – теми, кто понимает, что находится в особой системе, и кому нет нужды проявлять жестокость; либо «садистами», получающими удовольствие от мучений жертв. Могли стать «независимыми» — теми, кто вообще отказывается принимать участие в дедовщине (такие выпадали из социума, но их не трогали), или, наконец, «отверженными» — «стукачи» и «летуны», их статус не менялся до конца службы.

За полгода до демобилизации солдаты приобретали почетный статус «дедов» или «стариков». Они могли пренебрегать обязанностями, возлагая их на других, и отстраняться от унижения «черпаков» и «духов». Бывали и «черные деды» — бойцы, вернувшиеся в часть дослуживать после дисциплинарного батальона. После официального приказа о демобилизации солдаты переходили в разряд «дембелей».

Как это было на флоте

На флоте на небольших кораблях и подводных лодках дедовщины почти не было: все на виду, офицеров много. Однако на больших кораблях тоже зверствовали старослужащие. Если учесть, что служили на флоте три года, а не два, многоступенчатая иерархия была еще жестче. Прослужившие полгода превращались из «духов» в «карасей», год — в «борзых карасей»; полтора года — в «полторашников». После двух лет службы матроса называли «подгодо́к», после двух с половиной — «годо́к», ну а потом он становился «гражданским». Дедовщину на флоте именовали годковщиной, по названию морских «дедов». Ритуалы «перебивания» тут были особыми: «карасей» кидали за борт или окунали в прорубь, причем сделать это надо было неожиданно, а с «гражданского» нужно было в день приказа сорвать и разорвать в клочья всю одежду вплоть до белья.

Александр Солженицын в книге «Архипелаг ГУЛАГ» писал: «Куда же ссылали нации? Охотно и много — в Казахстан, и тут вместе с обычными ссыльными они составили добрую половину республики, так что с успехом её можно было теперь называть Казэкстан». За три десятилетия в Казахстане оказались несколько миллионов человек.

В 1921 г. в Казахстане начался голод. Виной тому были засуха, погубившая урожай, и насильственная конфискация скота новым правительством. За два года погибло около миллиона человек. Через десятилетие голод вернется. Новый голодомор вызовет коллективизация, политика по «уничтожению кулачества как класса», и очередная волна конфискации скота. В начале 30-х погибли около двух миллионов человек.

За десятилетие нация сократилась почти вполовину. Советское правительство решило заселить огромные пустующие территории «неугодными» людьми из других регионов.

Освоение земель

Во время первой волны депортации в Казахстан переселяли в основном кулаков и их семьи. Малонаселенные территории необходимо было поднимать, причем советскими методами, то есть максимально быстро. Нужна была рабочая сила, желательно дешевая.

Подобную схему позже возьмут на вооружение немцы, депортировавшие людей с оккупированных территорий. В Казахстане многие советские граждане трудились действительно на совесть, считая, что старанием они докажут лояльность к режиму и заслужат возвращение в родные края.

Первых переселенцев селили в коровниках, бараках, многих подселяли к местным. По воспоминаниям, казахи сочувствовали людям, оказавшимся вдали от родины.

Будущий нарком Ежов в Казахстане

Возможно, Казахстан в качестве места, куда ссылали неугодные народы, был выбран не только из-за пустующих территорий. В республике начал свою карьеру будущий всесильный нарком Ежов.

Он работал секретарем Семипалатинского губкома, а с 1924 г. – заведующим оргинструкторским отделом Казкрайкома партии. Ежов добивается закрытия популярной местной газеты «Ак жол», настаивает на отставке многих известных военных деятелей Казахстана, постоянно пишет письма на имя партийной верхушки. В письмах он жалуется на «отсутствие здоровых партийных сил». Летом 1925 г. после снятия первого секретаря Казкрайкома и назначением нового Ежов был фактически главой республики. За это время он успел снять с постов многих казахов, знавших специфику края и имевших опыт руководящей работы.

При нем начались депортации и аресты обеспеченных казахов. Репрессии продолжил первый секретарь партии Голощекин. Именно его политика спровоцировала второй голод в стране.

Активная деятельность Ежова в Казахстане помогла ему занять хороший пост в Москве. Но Казахстан остался в поле его интересов.

Создание сети лагерей

При Ежове в Казахстане начали создаваться лагеря, которые станут частью ГУЛАГа. В республике находились самые крупные: Степлаг, Карлаг. Там же был основан АЛЖИР – Акмолинский лагерь жен изменников родины. В нем в нечеловеческих условиях содержались десятки тысяч женщин, среди которых были жены партийных деятелей из Москвы и бывших казахстанских коллег Ежова. За годы сталинских репрессий в казахстанских лагерях оказались более 6 миллионов человек.

Благодаря удаленности от центральной России и малонаселенности Казахстан стал идеальным местом для расположения там лагерей. Их проще было охранять, к тому же случайные люди в республику не попадали, а депортированные должны были регулярно отмечаться и не имели права покидать населенные пункты, в которых оказались.

Потенциальные изменники

Первое массовое переселение в Казахстан целого народа произошло в 1937 г. Туда сослали корейцев, живших на Дальнем Востоке. Им объяснили, что грядет война с Японией, а японские шпионы могут маскироваться под корейцев. Также корейцев подозревали в пособничестве врагам, несмотря на то что в Россию они когда-то приехали из-за конфликтов с японцами. Селиться вместе им запретили, расселяли группами. В Казахстане они должны были заниматься рисоводством, рыболовством, охотой.

Руководствуясь принципом «отселить подальше от границ», советская власть депортировала в Казахстан поляков. Они, как и многие другие переселенные народы, должны были строить в республике промышленность.

За один 1939 г. в Казахстане было построено почти четыре тысячи домов для переселенцев. Но эшелоны все прибывали.

Еще одним народом, заподозренным в потенциальной измене, были немцы из Поволжья. За одну осень 1941 г. было депортировано около 400 тысяч немцев.

А в 1944 г. в Казахстан сослали жителей Чечено-Ингушской АССР. Депортацию объяснили тем, что во время войны многие чеченцы и ингуши изменяли родине.

По оценкам ученых, всего с 1920 г. и до смерти Сталина в СССР прошли 52 депортационные кампании. Казахстан стал «пунктом назначения» для многих эшелонов с людьми.

источник

1 августа 1940 года Вячеслав Молотов (нарком иностранных дел СССР) на очередной сессии Верховного Совета СССР выступил с речью о том, что трудящиеся Литвы, Латвии, Эстонии радостно восприняли известие о вхождении их республик в состав Советского Союза.

При каких обстоятельствах на самом деле произошло присоединение стран Прибалтики? Российские историки утверждают, что процесс присоединения произошел на добровольной основе, окончательное оформление которого произошло в 1940 году летом (на основе соглашения высших органов этих стран, которые получили на выборах большую поддержку избирателей). Эту точку зрения поддерживают и некоторые российские исследователи, хотя не совсем соглашаются с тем, что вхождение было добровольным.

Современные политологи, историки, исследователи зарубежных государств описывают те события, как оккупацию и аннексию независимых государств Советским Союзом, что весь этот процесс протекал постепенно и в результате нескольких правильных военно – дипломатических, экономических шагов Советскому Союзу удалось осуществить задуманное. Свою лепту в этот процесс внесла и надвигающаяся Вторая мировая война.

Что касается современных политиков, они говорят о инкорпорации (более мягком процессе присоединения). Ученые, отрицающие оккупацию, и обращают внимание на отсутствие военных действий между СССР и Балтийскими государствами. Но в противовес этим словам другие историки указывают на факты, согласно которым для оккупации не всегда нужно проводить военные действия и сравниваю этот захват с политикой Германии, которая захватила в 1939 году Чехословакию, а в 1940 году – Данию.

Также историки указывают на документальные подтверждения наличия нарушений демократических норм в период проведения парламентских выборов, которые состоялась в одно и то же время во всех Прибалтийских государствах, в присутствии большого количества советских солдат. На выборах гражданам этих стран можно было голосовать только за кандидатов из «Блока трудового народа», а другие списки были отклонены. Даже прибалтийские источники соглашаются с мнением, что выборы были проведены с нарушениями и совершенно не отображают мнение народа.

Историк И. Фелдманис приводит такой факт – советское агентство новостей ТАСС дало информацию о результатах выборов за 12 часов до начала подсчета голосов. Также он подкрепляет свои слова мнением Дитриха А. Лебера (правовед, бывший военнослужащий диверсионно – разведывательного батальона «Брандерург 800»), о том, что Эстония, Латвия и Литва были незаконно аннексированы, из чего можно сделать вывод, что решение вопроса с выборами в этих странах были предопределены заранее.

По другой версии, в период Второй мировой войны в условиях чрезвычайной ситуации, когда Франция, Польша были разгромленными, СССР, чтобы не допустить переход стран Балтии в немецкое владение выдвинули политические требования Латвии, Литве и Эстонии, которые означали смену власти в этих странах и по сути также являются аннексией. Существует также мнение, что Сталин невзирая на военные действия собирался присоединить страны Прибалтики к СССР, военные же действия просто сделали этот процесс быстрее.

В исторической и юридической литературе можно встретить мнения авторов о том, что базовые договора между Балтийскими странами и СССР не имеют силы (перечат международным нормам), так как были навязаны силой. До начала Второй мировой войны не каждая аннексия считалась недействительной и противоречивой.

источник

От прокатившихся по СССР в сталинское время массовых репрессий пострадали сотни тысяч человек. Кто-то попал под раскулачивание, кого-то как «врага народа» отправили в лагеря. Особенно велико в этот период было количество смертных приговоров. Приведением их в исполнение занимался и Василий Блохин – доверенный палач Иосифа Сталина.

Как сложилась жизнь одного из самых кровавых убийц в истории?

Василий Блохин был главным палачом Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) при трех комиссарах – Генрихе Ягоде, Николае Ежове и Лаврентии Берии. Вождь народов лично выбрал его руководителем карателей – так называемой расстрельной командой, которая исполнили львиную долю казней того времени.

Начало пути

Родился Блохин в 1895 году под Суздалем в обычной крестьянской семье. В 1914 году ушел на фронт, а после Октябрьской революции присоединился к большевикам. В 1921 году попал во Всероссийскую чрезвычайную комиссию, занимавшейся поиском шпионов и «врагов народа».

Начальство высокого ценило будущего палача. Надежный исполнитель, Блохин был фанатично предан своему делу. Неудивительно, что продвигался по лестнице он достаточно быстро. В середине 1920-х годов Блохин становится комендантом внутренней тюрьмы Лубянки. Это позволило ему руководить «черновой работой» без дополнительных проверок и вмешательства партийных органов.

Убийца №1

Исполнение смертных приговоров было в компетенции его подчиненных, однако Блохин никогда не отказывал себе в возможности произвести казнь осужденного самостоятельно. Именно от его руки пали некоторые из старых членов коммунистической партии, оказавшихся лишними в выстроенной Сталиным системе. Кроме того, Блохин казнил маршала Михаила Тухачевского, а также пустил пулю в затылок двум своим бывшим начальникам – наркомам НКВД Генриху Ягоду и Николаю Ежову. За «ударную» службу палач получает звание майора госбезопасности.

Непременным спутником в «черновой работе» Блохина и его товарищей была водка. По некоторым сведениям, палачи закатывали пьянку после чуть ли не каждой казни. Как вспоминал один из членов команды Блохина, напивались буквально до потери сознания. Оправдывали употребление алкоголя спецификой своей работы, прежде всего ее психологической составляющей. Кроме того, палачи в буквальном смысле мылись одеколоном, иначе нельзя было избавиться от устоявшегося запаха пороха и крови.

Тем не менее, своей работой «убийца №1» гордился. Помимо Тухачевского, Ежова и Ягоды, он привел в исполнение смертный приговор театральному режиссеру Всеволоду Мейерхольду, публицисту и журналисту Михаилу Кольцову и другим деятелям культуры и искусства, попавших под неумолимый каток сталинских репрессий.

Кровавая Катынь

Пожалуй, самой черной страницей биографии палача была казнь польских военнослужащих в Катыни весной 1940 года. За несколько месяцев Блохин и его приспешники, по некоторым сведениям, уничтожили около семи тысяч человек, попавших в плен во время похода Красной армии в Польшу.

Главный каратель СССР определил и норму казней – 300 человек за ночь. Обреченных на смерть по одному заводили в небольшое, окрашенное в красный цвет помещение, где устанавливали их личность. Затем несчастных отводили в соседнюю комнату. Для того, чтобы криков не услышали снаружи, ее стены тщательно звукоизолировали. Кроме того, в комнате был водосток, куда утекала смытая струей воды из-под шланга кровь.

Выполняемой им работе Блохин старался полностью соответствовать внешне. Полное обмундирование добавлял кожаный передник и доходившие до плеч перчатки. Палач прижимал обреченного к стенке и производил выстрел из немецкого «Вальтера». Советскому ТТ-30 палач не доверял, полагая его недостаточно надежным.

Непотопляемый каратель

В окружении Сталина прекрасно знали о творимых Блохиным зверствах. Однажды, уже после отстранения от должности наркома внутренних дел Николая Ежова, очередной руководитель ведомства Лаврентий Берия затеял чистку кадров. В руководство наркомата поступила бумага, из которой следовало, что «убийца №1» был близок к бывшему главе НКВД Генриху Ягоду, а раз так, то в его надежности стоит сомневаться.

Собрав все необходимые материалы для санкции на арест палача, Берия отправился к «вождю народов». Тот, к удивлению наркома, ему отказал. Удивительно, но Сталина, при всей его подозрительности к окружающим, совершенно не смущало то, что перед ним маячат привыкшие стрелять в затылок люди. Таким он почему-то доверял. Как рассказывал позднее Берия, «вождь народов» заступился за палача, сказав, что кто-то все равно должен делать такую работу.

И Блохин справлялся «на ура». В апреле 1940 года он получил орден «Красного знамени» и солидную денежную премию. В июле 1945 года палач достигает вершины своей карьеры – он получает звание генерал-майора.

Под откос

Сталин не дал Берии расправиться с карателем в 1939 году, но после смерти «вождя народов» протекции на высшем уровне у него не осталось. Заняв после перераспределения властных полномочий должность министра внутренних дел, Берия спешит избавиться от излишне запачкавшегося в крови Блохина: он снимает его с должности и отправляет на пенсию, попутно выписал благодарность за службу.

Однако под напором начавшейся десталинизации не устоял и сам глава МВД: в июне 1953 года Берию арестовывают и спустя несколько месяцев расстреливают. Уже в следующем году Блохина лишают звания генерал-майора за «дискредитацию высокого звания» во время службы.

Выкинутый на обочину жизни и более никому не нужный 59-летний палач начал сильно пить, периодически у него случались нервные срывы. Спустя несколько месяцев после лишения генеральских погон, в феврале 1955 года, Блохин умирает. Официальная причина – инфаркт миокарда, однако ходили слухи, что палач застрелился. Тем самым «Вальтером», из которого он так любил лишать жизни своих жертв.

Всего за все время «работы» он отправил на тот свет от 10 до 15 тысяч человек. Однако ходят слухи, что убитых карателем было гораздо больше – от 20 до 50 тысяч человек. Вероятнее всего, это большое преувеличение. Тем не менее, точное количество жертв Блохина до сих пор неизвестно.

В самом конце 1968 года советские учёные собирались осуществить первый в мире пилотируемый облёт Луны на космическом корабле «Зонд-7». В рамках «лунной гонки» важно было опередить американцев.

Раскол главных конструкторов

Среди советских главных конструкторов не существовало единого мнения по развитию космической программы. Конструктор лунохода Георгий Николаевич Бабакин говорил, что скорый успех может принести только автоматическое освоение космоса. Сергей Павлович Королёв настаивал на развитии пилотируемых программ. А Владимир Николаевич Челомей (один из ключевых создателей ракетно-ядерного щита СССР) с одной стороны разделял взгляд Бабакина, а с другой – в пику Королёву – предложил свой вариант лунного корабля и ракеты-носителя. Но в 1964 году отстранили от власти Хрущёва, покровительствовавшего Челомею, и заниматься лунной пилотируемой программой поручили Королёву.

Политика и наука

Решения, которые принимали советские чиновники в период «лунной гонки», к сожалению, не все были продиктован здравым научным смыслом. Важно было не облететь Луну на пилотируемом корабле, а важно было сделать это быстрее американцев! Советская лунная пилотируемая программа стала достоянием общественности только в 90-е годы, до этого по политическим соображениям её держали в секрете. Такой подход отчасти стал следствием запоздало решения о включении в «лунную гонку» и вряд ли способствовал целенаправленности решения задач.

Организационные ошибки

Ажиотаж вокруг «лунной гонки» затруднял принятие взвешенных решений. Чиновники поручали разным конструкторским бюро параллельно заниматься одними и теми же задачами, что напоминало попытку решения количеством, а не качеством. Фактически существовало две пилотируемые лунные программы: лунно-облётная и лунно-посадочная, хотя понятно, что первая является частным случаем второй. И по идее пилотируемый облёт Луны должен быть этапом подготовки к пилотируемому прилунению. Дело в том, что ракета-носитель, с помощью которой можно слетать на Луну и обратно годится и для облёта вокруг оной, но не наоборот. Для прилунения необходим корабль другой конструкции с большей массой, а значит и ракета-носитель должна быть с большей тяговой силой, но построить такую ракету сложнее. Поэтому в СССР параллельно работали и над тем и над другим в надежде, что хоть что-то получится.

Финансирование

Важным и «больным» вопросом был вопрос финансирования. Экономия в космической промышленности неуместна. Половинчатость позиции привела к тому, что решили финансировать более дешёвый проект: королёвскую ракету-носитель Н-1 («Носитель-1»), что послужило едва ли не основной причиной неудачи.

Ракета-носитель «Н-1»

Ракета разрабатывалась под руководством Королёва. Но в 1966 году Сергей Павлович умер и после его смерти проект доверили конструктору Василию Мишину. Кто знает, может если бы Королёв довёл до конца свой проект, то всё получилось бы, но судьба распорядилась иначе. Н-1 – ракета-носитель сверхтяжёлого класса. Она предназначалась для вывода в космическое пространство тяжёлого корабля. Ракета состояла из пяти блоков: А, Б, В, Г и Д. Первые три ступени должны преодолеть силу притяжения и добраться до околоземной орбиты, еще две -«сгонять» корабль до Луны и обратно. Посадить в корабль людей решили в случае трёх подряд успешных автоматических полётов, но все четыре старта Н-1, увы, потерпели неудачу. Дважды – 21 февраля 1969 и 3 июля того же года – в рамках лунно-облётной программы и дважды – 27 июня 1971 и 23 ноября 1972 – в рамках лунно-посадочной программы носители Н-1 по разным причинам взорвались, не слишком далеко улетев. А при втором запуске носитель на 23 секунде с начала запуска плашмя упал на место старта, что привело к крупнейшей на тот момент аварии в истории ракетостроения.

Ракета-носитель «Протон»

После первых двух неудачных запусков Н-1 отправили на доработку и вновь обратились к челомеевскому «Протону», который обладал меньшей тяговой силой, но летал, хотя и не всегда. Для пилотируемого прилунения тяговой силы «Протона» недостаточно, а вот для облёта вокруг естественного спутника Земли хватало. Именно ракета-носитель «Протон» должна была 8 декабря отправить к луне советских космонавтов Быковского и Рукавишникова (по другим данным Леонова и Макарова), которые были готовы сесть в корабль и ждали приказа. Но риск был слишком велик, ибо на тот момент в рамках программы не состоялось ни одного идеального полёта. Мудрым решением старт отменили и назначили его месяцем позднее – только без космонавтов. Опасения подтвердились: ракета-носитель взорвалась при старте. Справедливости ради заметим, что спускаемый аппарат системой аварийного спасения (САС) был возвращён на Землю, что означало спасение космонавтов в случае их участия в запуске. Правда в течение месяца, который разделял эти события, американцы запустили свой аппарат к Луне с тремя космонавтами (для сравнения: наш корабль двухместный) и сделали вокруг Луны десять триумфальных витков. Смысл в лунно-облётной программе исчез, и вскоре её закрыли.

«Зонд» и «Союз»

Серия космических аппаратов «Зонд» в рамках пилотируемой лунной программы базировалась на зарекомендовавших себя кораблях «Союз». Печальный опыт неудачных стартов (их было более десятка, но полностью успешный только один: 8 августа 1969) позволил отработать систему аварийного спасения, которая почти всегда удовлетворительно срабатывала. Не было бы счастья, да несчастье помогло! Так или иначе, но учёные делали своё дело и корабли «Союз» и по сей день считаются одними из самых надёжных, что замечательно показано в нашумевшем голливудском фантастическом фильме «Гравитации».

источник

Хотите сделать вашим дорогим женщинам незабываемый подарок? Хотите доставить им поистине райское удовольствие

и заставить их мурчать от блаженства? Сделайте им подарок на сайте Оригинальное Поздравление с 8марта

Поверьте это будет лучший подарок, который вы сможете сделать своей женщине в этот прекрасный весенний день.

Копирование сложного многокомпонентного устройства — это больше проблем, чем выгоды, ведь в разных странах – разные стандарты, состав материалов и даже система измерений. Но в истории отечественного самолетостроения все же было несколько попыток скопировать зарубежный самолет.

Приказ Сталина: скопировать досконально

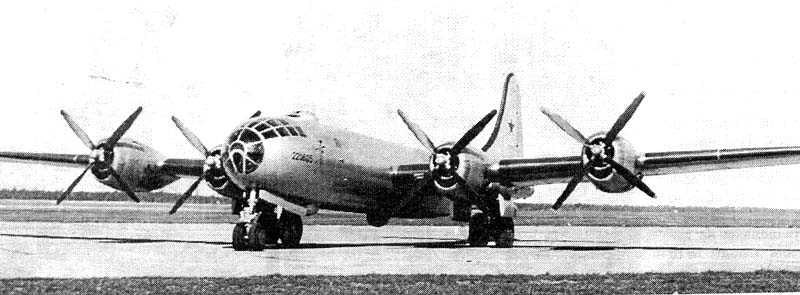

Американский бомбардировщик Б-29 называли «летающей сверхкрепостью». При скорости 600 км/час и потолке 12 км, куда не доставали зенитные орудия, он мог нести бомбы массой до 6 тонн. При задействовании всех огневых точек вокруг самолета создавалась огневая сфера.

Весной 1945 года на территорию СССР попали четыре таких самолета — подбитые во время бомбежки японских войск в Манчьжурии, они совершили вынужденную посадку на советских дальневосточных аэродромах.

В июне Сталин вызвал к себе Туполева и дал поручение сделать самолет – точную копию Б-29. Авиаконструктор ответил, что видит главную проблему в согласовании производства отдельных узлов и агрегатов. Он понимал, что практически все – от гайки до системы прицеливания — придется делать заново, а в этом процессе задействована промышленность нескольких министерств. «Значит, им придется освоить эту продукцию. Иного пути у нас нет», — решил Сталин.

Туполеву были предоставлены широкие полномочия и срок в два года. С Дальнего Востока три Б-29 доставили в Москву. Один самолет разобрали, другой использовали в качестве эталона, а третий — как тренажер.

Каждый модуль исследовался своей группой инженеров. Детали взвешивали, обмеряли, фотографировали и подвергали спектральному анализу для определения состава материала. Более 50 НИИ, ведомств и предприятий осуществляли копирование отдельного узла или детали. Из-за такой сложной комплектации новый самолет вместе с названием — Ту-4 — получил прозвище «кирпичный бомбардировщик».

Первая проблема, с которой столкнулись конструкторы, — иная система измерений. Ни один болт, винт или заклепка не соответствовали метрическому формату. Так, толщина корпуса 1/16 дюйма оборачивалась ирреальным 1,5875 мм. В металлургической промышленности просто не было таких прокатных станов. И хотя в одном из бомбардировщиков нашелся комплект технической документации, это не сильно облегчало работу конструкторов.

Приказ Сталина «скопировать» понимали дословно. Доходило до смешного. Так, в одном крыле обнаружили маленькую дырочку. По мнению экспертов, ни на аэродинамику, ни на прочность она не влияла и, скорее всего, появилась случайно. Но команды «рассуждать» не было, поэтому крошечная дырочка была внесена в схему крыла и скрупулезно высверливалась на заводе самым тонким сверлом.

Аналогичным образом гермолаз внутри самолета был выкрашен в зеленый цвет, причем не до конца. Возможно, у американского рабочего закончилась краска, но все гермолазы в туполевских копиях не докрашивались точно так же.

Кроме этого, в кабине пилотов были добавлены такие «буржуйские» элементы, как подставка под газированные напитки и пепельница, хотя советским летчикам курение в полете было строго запрещено.

Но самый большой конфуз вышел с системой «свой-чужой». Не долго думая, инженеры скопировали американский распознавательный блок, но потом все-таки сообразили, что сделали что-то не то. Но это было не единственное отличие от модели Б-29.

На туполевский самолет поставили отечественные двигатели, совместив их с карбюраторами, подшипниками, турбокомпрессорами из американского бомбардировщика. Установили более современные радиостанции.

На традиционном воздушном параде в Тушино 3 августа 1947 года тройка самолетов Ту-4 произвела ошеломляющее впечатление, пройдя над трибунами на бреющем полете. «Все вскочили на ноги, стали кричать «Ура!» и размахивать руками, — вспоминал Л. Лазарев в своей книге «Коснувшись неба». — Но дружный крик толпы был мгновенно заглушен ревом моторов».

Всего было выпущено около 1200 самолетов Ту-4. Серийное производство продолжалось до 1952 года. Опыт копирования американского бомбардировщика способствовал продвижению и внедрению более современных технологий в советское авиастроение.

Sabre F-86: второй клон — комом

Первая попытка скопировать иностранный самолет была настолько удачна, что нашлись желающие продолжить этот эксперимент. Для образца был взят реактивный истребитель Sabre F-86. Работы были поручены ОКБ-1, которым руководил Кондрашев.

Образец этого самолета, сбитого над Кореей, был доставлен в Россию в июне 1952 года, а 18 июля вышло постановление Совета министров СССР и ЦК КПСС «О копировании и постройке по имеющимся в Советском Союзе образцам реактивного истребителя Sabre F-86».

Однако вскоре выяснилось, что на МиГ-15 стоят более современные узлы и агрегаты и конструктивно российский истребитель не уступает американскому. Кроме того, МиГ-15 обладал лучшей скороподъемностью и мог нести больше вооружения. Да и двигатели Sabre были не самой новой конструкции.

Поэтому после смерти Сталина руководителя Бюро-1 уволили, работы по копированию истребителя прекратили. Часть технических решений и конструкторских идей была использована в самолетостроении: управляемый стабилизатор, радиолокационый прицел, пиромеханизм катапультирования и др.

Concorde: шпионские страсти

В 60-х годах главной мишенью научно-технической разведки стал сверхзвуковой лайнер Concorde совместного производства Англии и Франции. Операция по добыче документации этого чуда техники носила кодовое имя «Брунгильда».

Не обошлось без потерь. Так, в 1965 году из Франции был выдворен С. Павлов, оформленный как представитель «Аэрофлота». Он пытался пронести в самолет тубус с чертежами новейшей радарной системы и турбодвигателя «Олимпус», предназначенного для Concorde.

Разработку отечественного сверхзвукового лайнера Ту-144 осуществлял сын знаменитого авиаконструктора Туполева А. А. Туполев. Его самолет взмыл в небо на год раньше Concorde, но внешне обе модели очень похожи: дельтовидные несущие плоскости, подвижная носовая часть. Технические характеристики тоже были схожи.

Охота за Concorde продолжалась и тогда, когда Ту-144 перестал летать. Так, в 1973 году с французского стенда авиасалона в Ле-Бурже помощник советского военно-воздушного атташе в Париже Миронкин выкрал запасную часть от распределителя системы горючего Concorde. Кража высокочувствительного узла системы, контролирующей подачу топлива, не прошло незамеченной — незадачливого старлея выслали из страны.

Копией американского Boeing-747 называют первый реактивный лайнер Ил-86 с широким фюзеляжем. А транспортный самолет Ил-76 подозрительно похож на Lockheed C-141 Starlifter. Однако опыт показывает, что легче сконструировать самим, чем приспосабливать собственную промышленность под чужие стандарты.

В начале осени 1976 г. разразился международный скандал: советский летчик Виктор Беленко, служивший на Дальнем Востоке, на новейшем истребителе МиГ-25 совершил побег в Японию, а затем попросил политического убежища в США. В СССР у него остались жена и 4-летний ребенок, которых он больше никогда не увидел. За границей его назвали диссидентом, а на родине и поныне считают предателем, дезертиром и шпионом.

Этот снимок был сделан сразу после приземления МиГа на гражданский аэродром в Японии | Фото: fakty.ua

В начале сентября 1976 г. на Дальний Восток прибыл маршал Савицкий с проверкой боеготовности сил противовоздушной обороны. В этот день летчикам предстояли тренировочные полеты, и они знали, что их нужно выполнить безукоризненно. Во время учебной тренировки самолет Беленко исчез с радаров. Он неожиданно набрал высоту, а затем начал пикировать в море. Было похоже на то, что какая-то техническая неисправность привела к падению самолета и гибели летчика. В воздух тут же подняли дежурные самолеты и вертолеты. Позже выяснилось, что летчик обманул радары: он пошел на снижение, имитируя падение, а затем скрылся за огромной сопкой.

Удостоверение Виктора Беленко | Фото: bskltd.ru

На острове Хоккайдо самолеты японских ПВО были подняты по тревоге. Едва им удалось отследить неизвестный объект, как он тут же исчез. Как оказалось, он резко пошел на снижение и совершил посадку на ближайшем гражданском аэродроме. Летчик вышел из самолета и тут же потребовал его спрятать от посторонних глаз. Затем беглец запросил политического убежища в США.

Угнанный самолет прятали от посторонних глаз | Фото: m24.ru

В побег Беленко долго не верили: думали, что причиной таких действий была какая-то поломка или техническая ошибка, а посадка была вынужденной, что самолет попал в зону плохой видимости и сбился с курса, что пилота захватили в заложники и удерживают насильно, а на допросах применяют психотропные средства.

Истребитель, угнанный летчиком Виктором Беленко | Фото: vostokmedia.com и sekretmira.ru

В 1976 г. в новостях объявили, что советский самолет совершил вынужденную посадку на аэродроме Японии, привезли мать и жену Беленко в Москву, где они на пресс-конференции отрицали версию о том, что летчик мог попросить убежища за рубежом и умоляли о его незамедлительном возвращении на родину.

Истребитель, угнанный летчиком Виктором Беленко | Фото: sekretmira.ru

МиГ-25 хотели бы заполучить разведки всего мира, так как это был самолет уникальной конструкции, с рекордной скоростью и высотой полета, самый современный и самый засекреченный истребитель военно-воздушных сил СССР. Все базы, на которых были самолеты МиГ-25, охранялись особыми подразделениями десантников.

Летчик-дезертир Виктор Беленко | Фото: topnews.ru

СССР потребовал немедленно вернуть летчика и самолет. Пока шли международные переговоры, истребитель разобрали и отправили в контейнерах в США. Там его тщательно изучили, и самолет перестал быть секретным оружием СССР. Японцы вернули истребитель только через два месяца, в разобранном виде. Нанесенный ущерб оценили в 2 млрд рублей. Пришлось спешно менять систему опознавания «свой-чужой» на всех воздушных судах. В результате СССР получил компенсацию в 7,7 млн рублей.

Истребитель, угнанный летчиком Виктором Беленко | Фото: testpilots.ru

Беленко был отличником боевой подготовки и первоклассным пилотом. Но те, кто был с ним знаком, говорили, что летчик был чересчур амбициозным и честолюбивым и считал, что его заслуги не оценены по достоинству. Выдвигались и версии о его вербовке. Говорили, что такие действия больше похожи на хорошо подготовленную акцию, чем на импульсивный поступок диссидента, недовольного политическим строем. Предполагалось, что он должен был посадить самолет на военной базе США в Японии, но он побоялся, что его могут сбить, и приземлился на ближайшем аэродроме.

Бывший советский летчик Виктор Беленко | Фото: radikal.ru

Странности в его поведении сослуживцы замечали уже давно: отпуск он предпочитал проводить в небольшом дальневосточном городке, при этом не распространялся о том, как отдыхал, учил английский язык, рвался в эскадрилью истребителей, хотя из-за возрастных ограничений он там уже не мог рассчитывать на повышение по службе.

Угнанный самолет прятали от посторонних глаз | Фото: vostokmedia.com

После побега Беленко все военные самолеты начали заправлять в расчете на выполнение только одного задания, чтобы горючего не хватило для того, чтобы улететь за границу.

Летчик-дезертир Виктор Беленко | Фото: topnews.ru

После переезда в США летчик оказался в центре внимания прессы. Он читал лекции в одной из военных академий в качестве эксперта в области изучения советских авиасистем ПВО, выступал на симпозиумах, завершая свои доклады рассказом об ужасах советской действительности. За вклад в укрепление национальной безопасности Америки Беленко получил гражданство США. Вскоре он женился на американке и прожил с ней 15 лет. Из военной академии Беленко вскоре уволили, ведь он больше не представлял интереса для спецслужб. О его дальнейшей судьбе известно немного. Согласно одним источникам, он до сих пор живет в США. В других утверждается, что Виктор Беленко развелся с женой, стал злоупотреблять алкоголем, последние годы провел в одиночестве и скончался в 2006 г. то ли в автокатастрофе, то ли от инфаркта. Был ли он завербованным шпионом или просто дезертиром – до сих пор остается загадкой.

Истребитель МиГ-25

Начав как бытописатель, реалистическими повестями и рассказами, он снискал мировую славу романом-антиутопией «Мы», чьи пугающие образы взяты словно из наших дней.

Стена как инструмент сегрегации

Из-за Зелёной Стены, с диких невидимых равнин, ветер несёт жёлтую медовую пыль каких-то цветов. (…) Я лично не вижу в цветах ничего красивого — как и во всём, что принадлежит к дикому миру, давно изгнанному зa Зеленую Стену (роман «Мы», 1920 год).

Протяжённые искусственные барьеры известны с давних времён, — вспомните древнеримский Андрианов вал, проходивший примерно по границе между современными Англией и Шотландией, или ту же Великую китайскую. Однако подобные стены отнюдь не препятствовали торгово-экономическим и культурным связям жителей разных сторон баррикад.

Напротив, пограничные укрепления, главная цель которых — полностью и навсегда отгородиться от «чуждой» культуры, идеологии, религии — возникли именно в XX веке. «Линии мира» между католическими и протестантскими кварталами ирландского Белфаста; 250-километровая «демилитаризованная зона», разделяющая Северную и Южную Корею; барьер «Израиль — сектор Газа»; и, конечно, — Берлинская.

Сам Замятин сполна познал, каково это — быть отделённым от Родины стеной: стеной непонимания, стеной из нескольких государственных границ. В 1929 году, используя для предлога факт публикации романа «Мы» в одном из зарубежных издательств без ведома автора несколькими годами ранее, — советские публицисты, близкие к «бандитской» литературной группировке РАПП (известные также злыми нападками на Маяковского, Есенина, Булгакова и других великих), развернули настоящую травлю Евгения Ивановича. Ему запретили печататься. Не выдержав морального давления, в 1931 году Замятин выехал за рубеж — навсегда. Причём не считал себя эмигрантом: жил в Париже под советским паспортом, в 1934 году заочно вступил в Союз писателей СССР, исправно переводил деньги на оплату своей квартиры в Ленинграде.

Стекло — главный материал архитектуры

Справа и слева сквозь стеклянные стены я вижу как бы самого себя, свою комнату, своё платье, свои движения — повторенными тысячу раз. Это бодрит: видишь себя частью огромного, мощного, единого (роман «Мы»).

Замятин как никто другой имел право рассуждать о новых инженерных формах: в 1908 году он заканчивает судостроительный факультет Петербургского политеха; в 1916-м командируется в Англию для контроля за постройкой русских кораблей, заказанных верфям Ньюкасла, Сандерленда, Глазго; проектирует один из первых советских ледоколов, который намного пережил своего создателя и обеспечивал проводку арктических конвоев в Великую Отечественную.

Хотя, разумеется, прозрачные стены могут служить не только первейшему делу слежения за личной жизнью граждан Единого Государства (термин из антиутопии «Мы»), но и вполне честным целям, например, профилактике злоупотреблений в силовых структурах — вспомните стеклянные полицейские участки в некоторых странах.

Суть тоталитарной политики — диктат в сфере культуры

…Величественное целое — наш Институт Государственных Поэтов и Писателей. (…) Теперь поэзия — уже не беспардонный соловьиный свист: поэзия — государственная служба, поэзия — полезность (роман «Мы»).

Замятин всегда оставался чужд конформизму — или, как бы сказали в его времена, «соглашательству».

Студентом вступил в партию большевиков. Дважды высылался из царского Петербурга. Едва же на смену Дому Романовых пришёл Совет народных комиссаров, писатель, некогда отсидевший в одиночной камере за революционную агитацию в 1905 году, занял если не оппозиционную, то уж точно — выжидательную позицию по отношению к социалистическому эксперименту.

Конечно, нельзя сводить его «Мы» исключительно к антисоветской сатире. Потому хотя бы, что сам СССР образовался только в 1922 году, в то время как первый замысел романа относится к 1917-му, когда трудно было представить, какие формы в дальнейшем обретёт зарождавшееся государство.

Однако Замятин, преподававший технику художественной прозы молодым писателям в литературной студии при Доме искусств в Петрограде в 1919 году (например, своим учителем его считал Зощенко), прекрасно осознавал: нельзя использовать ценности и инструменты культуры для оправдания террора, насилия, угнетения. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть безупречные по форме киноленты Лени Рифеншталь, снятые известно когда, известно для кого.

Бездушный потребитель как идеальный гражданин

Последнее открытие Государственной Науки: центр фантазии — жалкий мозговой узелок… Трёхкратное прижигание этого узелка Х-лучами — и вы излечены от фантазии — навсегда.

Вы — совершенны, вы — машиноравны, путь к стопроцентному счастью — свободен (роман «Мы»).

Человек без фантазии лишён и творческих порывов, и критического осмысления реальности.

Человек без фантазии давится каждый год в очереди за новым смартфоном. Еженедельно хрустит попкорном в кинотеатре на очередном блокбастере. Не даёт остановиться маховику массового потребления — главному механизму современной экономики.

Лучшие строки Замятина созданы в страшном 1918 году, когда в холодном голодающем Петрограде нельзя было найти даже чернил и бумаги — не говоря уже о не менее актуальном хлебе, сапогах или безопасной бритве. Но именно обретая внутреннее спокойствие в момент максимальных физических лишений, писатель понимал, что, живя в одном только вещном (от слова «вещь») мирке, невозможно достичь вершин творчества и свободы духа.

Политика Единого Государства — насильственная культурная экспансия

Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взовьётся в мировое пространство.

Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах — быть может, ещё в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми (роман «Мы»).

Реальность вышла почти такой же — только хуже. Сегодня сверхзвуковые птицы взлетают с аэродромов развитых стран, однако направляются не в космос, как надеялись наши наивные фантасты, а в небо над Ливией, Афганистаном или Ираком, чтобы «осчастливить» их жителей химической формулой тринитротолуола.

А инокультурные и инакомыслящие элементы или уничтожаются, или исключаются из повседневной жизни.

Подобным образом в 1922 году Замятин был включён в официальный «Список антисоветской интеллигенции г. Петрограда». Рассматривалась возможность его высылки из страны вместе с группой «враждебных» новым властям деятелей культуры на печально известном «Философском пароходе». К счастью, благодаря хлопотам друзей, в том числе Максима Горького, Евгений Иванович смог остаться на родине. Однако его окончательная эмиграция стала лишь вопросом времени.

Политика Единого Государства — регламентация интимной жизни человека

Расписания (…) были развешаны по стенам библиотеки мистера Дьюли. Расписание часов приёма пищи; (…) расписание занятий благотворительностью; и, наконец, в числе прочих — одно расписание, из скромности не озаглавленное и специально касавшееся миссис Дьюли… (повесть «Островитяне»).

Громадное впечатление, без которого, наверное, не было бы великой книги, на Евгения Ивановича произвело посещение Англии в 1916 году. Его потрясли колоссальные судовые верфи Ньюкасла (чем-то похожие на эллинг, где создавался «Интеграл», космический корабль из антиутопии «Мы»). Поразила густая сеть железных дорог, по которым со скоростью курьерского поезда, в идеальном соответствии с графиком, можно за несколько часов добраться до любого уголка королевства. Не отсюда ли — восхищение, с каким герой антиутопии, инженер Д-503 вспоминает «величайший из дошедших до нас памятников древней литературы — «Расписание железных дорог»»?

Но главное — тотальная регламентация любых аспектов жизни, от часов работы и до мгновений интимной близости, — нашедшая отражение в повести «Островитяне» (1917), написанной на материале «английских» наблюдений Замятина.

Так что объект сатиры антиутопии «Мы» — не столько советская действительность эпохи разрухи и гражданской войны (вспомним годы создания романа), — сколько технически развитое, но бездуховное общество западных стран, которое фантаст мог оценить изнутри.

Закат культуры — предвестие глобального кризиса

Беспокойство было всюду в Европе, оно было в самом воздухе, им дышали.

Все ждали войны, восстаний, катастроф. Никто не хотел вкладывать денег в новые предприятия. Фабрики закрывались. Толпы безработных шли по улицам и требовали хлеба. Хлеб становился все дороже, а деньги с каждым днём падали в цене.

Так начинается незаконченный роман Замятина «Бич Божий» (1935), посвящённый окончательной гибели угасающей античной цивилизации после нашествия варварских племён в V веке от Рождества Христова.

Но весьма актуально звучат эти строки и сейчас, когда никто не может представить, во что выльется экономический и социальный кризис, нарастающий в странах «первого» мира.

Равно как не знали родители мальчика, появившегося на свет 20 января (1 февраля) 1884 года в городе Лебедянь Тамбовской губернии, что их сын потрясёт литературу не меньше, чем «Бич Божий», Аттила, — Западную Римскую империю.

Все мы давно привыкли к тому, что в нашей стране в основном выпускают автомобили, оснащенные рулем, расположенным слева. И это неудивительно: ведь в России всегда было правостороннее движение. Однако даже в СССР делали праворульные машины. Их выпуск был обусловлен не только экспортом, но и снабжением подобными транспортными средствами представителей определенных профессий.

Справа или слева?

В нашей стране вплоть до 1930-х годов прошлого века абсолютно все автомобили выпускались с правым рулем, впрочем, как и в большинстве иностранных государств в то время. Считалось, что расположение руля справа более безопасно. Хотя бы потому, что водитель выходит из машины не на проезжую часть, а попадает сразу на тротуар. Таким образом все внимание производителей тех лет было сосредоточено на удобстве и здоровье исключительно того, кто находился за баранкой.

О пассажире, который сидит рядом с водителем, первым решил позаботиться Генри Форд. В нашей стране леворульные автомобили массово стали выпускать после 1937 года, когда Ежов подписал указ о запрете пользования праворульными машинами. Тем более, что автомобили с левым рулем имеют более лучший обзор. Тем не менее выпуск транспортных средств с рулем, расположенным справа, в СССР отнюдь не остановили.

Специально для почты

В течение нескольких лет в СССР выпускали «Москвич-434П» и запорожец «ЗАЗ-965С», которые имели руль справа. У последней модели не было задних сидений. Вместо них советские конструкторы установили металлический ящик. Эта машина была предназначена специально для сотрудников почтовой службы.

Дело в том, что почтовые работники много раз в день должны были выходить из машины для выемки корреспонденции из ящиков. Для этого им нужно было выходить на проезжую часть и обходить свою леворульную машину. Между тем руль справа обеспечивал работникам большую безопасность, а порой и возможность даже не покидать салон, так как водители располагались в автомобиле на стороне, ближней к тротуару.

На экспорт

Советская промышленность изготавливала автомобили с правым рулем не только для внутреннего использования. В противном случае таких машин было бы мало. Но на самом деле праворульных машин производства СССР до сих пор довольно много. Это и «Волги», и «Жигули», и «Москвичи». Большинство из них уходили на экспорт в капиталистические страны, где и по сей день развито правосторонне движение.

Необычайной популярностью советские марки автомобилей пользовались в свое время в Англии, Австрии, Бельгии, скандинавских странах и даже в Австралии. В отличие от машин с левым рулем, автомобили, предназначенные на экспорт, были более высокого качества. Например, для отделки салона применялся винил, а для кузова нередко использовался более толстый металл.

источник