ссср

Курильская десантная операция Красной Армии на Курилах вошла в историю оперативного искусства. Ее изучали во многих армиях мира, но практически все эксперты пришли к выводу – предпосылок к скорой победе у советского десанта не было. Успех обеспечили отвага и героизм советского солдата. Американский провал на Курильских островах

1 апреля 1945 года американские войска при поддержке британского флота высадили десант на японский остров Окинава. Командование США рассчитывало одним молниеносным ударом захватить плацдарм для высадки войск на основные острова империи. Но операция продлилась почти три месяца, а потери среди американских солдат оказались неожиданно высокими – до 40% личного состава. Затраченные ресурсы были несоизмеримы с результатом и заставили правительство США задуматься над японской проблемой. Война могла продлиться годы, и стоить жизни миллионов американских и британских солдат. Японцы же были убеждены, что смогут длительно оказывать сопротивление и даже выдвигать условия для заключения мира.

Американцы и англичане ждали, что предпримет Советский Союз, который еще на конференции союзников в Ялте взял на себя обязательства открыть военные действия против Японии.

Западные союзники СССР не сомневались, что Красную Армию в Японии ожидают такие же длительные и кровопролитные сражения, как и на Западе. Но главнокомандующий войсками на Дальнем Востоке, маршал Советского Союза Александр Василевский их мнения не разделял. 9 августа 1945 года войска Красной Армии перешли в наступление в Маньчжурии и всего за несколько дней нанесли противнику сокрушительное поражение.

15 августа император Японии Хирохито был вынужден объявить о капитуляции. В тот же день американский президент Гарри Трумэн составил подробный план сдачи в плен японских войск, и направил его для согласования союзникам – СССР и Великобритании. Сталин сразу обратил внимание на важную деталь: в тексте ничего не говорилось о том, что японские гарнизоны на Курильских островах должны капитулировать перед советскими войсками, хотя еще совсем недавно американское правительство было согласно с тем, чтобы этот архипелаг перешел к СССР. С учетом того, что остальные пункты были прописаны подробно, стало понятно, что это не случайная ошибка – США пытались поставить послевоенный статус Курил под вопросом.

Сталин потребовал от президента США внести поправку, и заострил внимание на том, что Красная Армия намерена занять не только все Курильские острова, но и часть японского острова Хоккайдо. Уповать только на добрую волю Трумэна было невозможно, войскам Камчатского оборонительного района и Петропавловской военно-морской базы был отдан приказ высадить на Курильские острова десант.

Почему страны боролись за Курильские острова

С Камчатки в хорошую погоду можно было разглядеть остров Шумшу, который находился всего в 12 километрах от полуострова Камчатка. Это крайний остров Курильского архипелага – гряды из 59 островов, длиной в 1200 километров. На картах они обозначались как территория Японской империи.

Освоение Курильских островов русские казаки начали еще в 1711 году. Тогда принадлежность этой территории к России не вызывала сомнений у международного сообщества. Но в 1875 году Александр II решил упрочить мир на Дальнем Востоке и передал Курилы Японии взамен на ее отказ от претензий на Сахалин. Эти миролюбивые усилия императора оказались напрасны. Спустя 30 лет русско-японская война все же началась, и соглашение утратило силу. Тогда Россия проиграла и вынуждена была признать завоевание противника. За Японией остались не только Курилы, но и она получила и южную часть Сахалина.

Курильские острова непригодны для хозяйственной деятельности, поэтому многие века они считались практически необитаемыми. Жителей было всего несколько тысяч, преимущественно представители айнов. Рыболовство, охота, натуральное хозяйство – вот и все источники существования.

В 1930-е годы на архипелаге развернулось бурное строительство, в основном военное – аэродромы и морские базы. Японская империя готовилась к борьбе за господство в Тихом океане. Курильским островам предстояло стать плацдармом, как для захвата советской Камчатки, так и для нападения на американские военно-морские базы (Алеутские острова). В ноябре 1941 года эти планы начали осуществляться. Это был обстрел американской военно-морской базы Перл-Харбор. Спустя 4 года японцы успели оборудовать на архипелаге мощную систему обороны. Все доступные места для высадки на остров прикрывали огневые точки, под землей была развитая инфраструктура.

Начало Курильской десантной операции

На Ялтинской конференции 1945 года союзники приняли решение взять Корею под совместную опеку, и признали право СССР на Курильские острова. США даже предложили помощь в овладении архипелагом. В рамках секретного проекта «Хула» тихоокеанский флот получил американские десантные суда.

12 апреля 1945 года скончался Рузвельт, и отношение к Советскому Союзу поменялось, так как новый президент Гарри Трумэн относился к СССР настороженно. Новое американское правительство не отрицало возможных военных действий на Дальнем Востоке, и Курильские острова стали бы удобным плацдармом для военных баз. Трумэн стремился воспрепятствовать передаче архипелага СССР.

Из-за напряженной международной обстановки, Александр Василевский (главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке) получил приказ: «используя благоприятную обстановку, сложившуюся при наступлении в Маньчжурии и на о-ве Сахалин, занять северную группу Курильских островов. Василевский не знал, что такое решение было принято из-за ухудшения отношений между США и СССР. Предписывалось в течение суток сформировать батальон морской пехоты. Батальон возглавил Тимофей Почтарёв. Времени на подготовку операции было немного – всего сутки, залог успеха – тесное взаимодействие сил армии и флота. Маршал Василевский принял решение назначить командующим силами операции генерал-майора Алексея Гнечко. По воспоминаниям Гнечко: «мне предоставили полную свободу инициативы. И это вполне понятное: командование фронтом и флотом находилось за тысячу километров, и невозможно было рассчитывать на немедленное согласование и одобрение каждого моего распоряжения и приказа».

Флотский артиллерист Тимофей Почтарёв первый боевой опыт получил еще в Финскую войну. С началом Великой Отечественной войны воевал на Балтике, оборонял Ленинград, участвовал в боях за Нарву. Он мечтал вернуться Ленинград. Но судьба и командование распорядились иначе. Офицер получил назначение на Камчатку, в штаб береговой обороны Петропавловской военно-морской базы.

Самым сложным был первый этап операции – овладение островом Шумшу. Он считался северными воротами курильского архипелага, и Япония уделяла особое внимание укреплению Шумшу. 58 дотов и дзотов могли простреливать каждый метр побережья. Всего на острове Шумшу было 100 артиллерийских установок, 30 пулеметов, 80 танков и 8, 5 тысяч солдат. Еще 15 тысяч были на соседнем острове Парамушир, и они могли быть переброшены на Шумшу в течение нескольких часов.

Камчатский оборонительный район имел в составе лишь одну стрелковую дивизию. Подразделения были рассредоточены по всему полуострову. Все за один день, 16 августа, их необходимо было доставить в порт. К тому же переправить всю дивизию через первый курильский пролив было невозможно – не хватало судов. Советским войскам и морякам предстояло выступать в исключительно сложных условиях. Сначала высадиться на хорошо укрепленный остров, а потом воевать с превосходящим по числу противником без военной техники. Вся надежда была на «фактор внезапности».

Первый этап операции

Советский десант было решено высадить между мысами Кокутай и Котомари, а потом ударом захватить центр обороны острова, военно-морскую базу Катаока. Чтобы ввести противника в заблуждение и рассредоточить силы, запланировали отвлекающий удар – десант в бухте Нанагава. За сутки до операции начали обстрел острова. Огонь не мог причинить большого вреда, но генерал Гнечко ставил другие цели – заставить японцев увести свои войска с прибрежной территории, где планировалась высадка десантных войск. Часть десантников под руководством Почтарёва стали ядром отряда. К ночи погрузка на суда была завершена. Утром 17 августа корабли вышли из Авачинской бухты.

Командирам было дано указание – соблюдать режим радиомолчания и светомаскировки. Погодные условия были сложными – туман, из-за этого, корабли прибыли к месту только в 4 часа утра, хотя планировали в 11 вечера. Из-за тумана некоторые суда не смогла вплотную подойти к острову, и оставшиеся метры морпехи проплыли, с оружием и снаряжением.

Передовой отряд достиг острова в полном составе, и сначала не встретили никакого сопротивления. Еще вчера японское руководство отвело войска вглубь острова, чтобы защитить от артобстрела. Используя фактор внезапности, майор Почтарёв решил силами своих рот захватить батареи противника на мысе Катамари. Эту атаку он возглавил лично.

Второй этап операции

Местность была пологая, поэтому незаметно подойти было невозможно. Японцы открыли огонь, продвижение остановилось. Оставалось ждать остальную часть десантников. С большим трудом и под огнем японцев, основная часть батальона была доставлена на Шумшу, и началось наступление. Японские войска к этому времени оправились от паники. Майор Почтарёв приказал прекратить лобовые атаки, и в боевой обстановке сформировали штурмовые группы.

После нескольких часов боя уничтожили почти все доты и дзоты японцев. Исход боя решила личная отвага майора Почтарёва. Он встал в полный рост и повел за собой солдат. Почти сразу получил ранение, но не обращал на нее внимания. Японцы начали отступление. Но почти сразу снова подтянули войска, и начали контратаку. Генерал Фусаки приказал любой ценой отбить доминирующие высоты, потом рассечь силы десанта на части и отбросить их к морю. Под прикрытием артиллерии в бой пошли 60 танков. На помощь пришли корабельные удары, и уничтожение танков началось. Те машины, которые смогла прорваться, уничтожались силами морских пехотинцев. Но уже кончались боеприпасы, и тогда на помощь советским десантникам пришли лошади. Их пустили вплавь к берегу, нагрузив боеприпасами. Несмотря на сильный обстрел, большинство лошадей уцелело и доставило боеприпасы.

С острова Парамушир японцы перебрасывали силы в 15 тысяч человек. Погода улучшилась, и советские самолеты смогли вылететь на боевое задание. Пилоты атаковали причалы и пирсы, на которых разгружались японцы. Пока передовой отряд отражал контрнаступления японцев, основные силы пошли во фланговую атаку. К 18 августу система обороны острова была полностью нарушена. Наступил перелом в сражении.

Бои на острове продолжались с наступлением сумерек – важно было не дать противнику перегруппироваться, подтянуть резервы. Утром японцы капитулировали, вывесив белый флаг.

После штурма острова Шумшу

В день высадки десанта на остров Шумшу Гарри Трумэн признал за СССР право на Курилы. Чтобы не потерять лицо, США потребовали отказаться от атаки на Хоккайдо. Сталин оставил Японии ее же территорию.

Цуцуми Фусаки откладывал переговоры. Он якобы не понимал русского языка и того документа, который нужно было подписать.

20 августа отряд Почтарёва получает новый приказ – высадится на остров Парамушир. Но Почтарёв уже не принимал участие в бою, его отправили в госпиталь, а в Москве уже приняли решение дать звание Героя Советского Союза.

Когда советские суда вошли во второй Курильский пролив, японцы неожиданно открыли перекрестный огонь. Потом на штурмовку пошли японские камикадзе. Пилот бросал свою машину прямо на корабль, ведя непрерывный огонь. Но советские зенитчики сорвали японский подвиг.

Узнав об этом, Гнечко снова приказал идти в атаку – японцы вывесили белые флаги. Генерал Фусаки сказал, что он не давал приказа обстреливать корабли и предложил вернуться к обсуждению акта о разоружении. Фусаки юлил, но генерал дал согласие лично подписать акт о разоружении. Он всячески избегал даже произносить слово «капитуляция», ведь для него, как самурая, это было унизительным.

Гарнизоны Урупа, Шикотана, Кунашира и Парамушира капитулировали, не оказав сопротивления. Для всего мира стало неожиданностью, что советские войска всего за один месяц заняли Курилы. Трумэн обратился к Сталину с просьбой разместить американские военные базы, но получил отказ. Сталин понимал, что США попытаются закрепиться, если получат территорию. И оказался прав: США сразу после войны Трумэн приложил все усилия, чтобы включить Японию в сферу своего влияния. 8 сентября 1951 года в Сан-Франциско был подписан мирный договор между Японией и странами антигитлеровской коалиции. Японцы отказывались от всех завоеванных территорий, в том числе и от Кореи. По тексту договора архипелаг Рюкю передавался ООН, фактически американцы установили свой протекторат. Япония также отказывалась от Курильских островов, но в тексте договора не было сказано о том, что Курилы передаются СССР. Андрей Громыко, заместитель министр иностранных дел (на тот момент), отказался ставить свою подпись под документом с такой формулировкой. Американцы отказались вносить правки в мирный договор. Так получился правовой казус: де-юре перестали принадлежать Японии, но их статус так и не был закреплен.

В 1946 году северные острова Курильского архипелага вошли в состав южно-сахалинской области. И это было неоспоримо.

источник

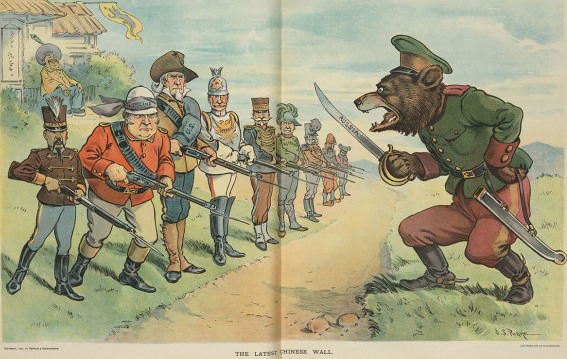

История России знает много фактов как честного союзничества, так и предательства. Под личиной истинной дружбы и партнерства часто скрывалась борьба за собственные интересы.

Предательство Антанты

В преддверии Первой мировой войны в 1904-1907 годах Россия, Великобритания и Франция заключили соглашения о сотрудничестве, которые обязывают государства оказывать военную поддержку друг другу. Члены Антанты, так был назван этот союз, оставили свои разногласия, объединившись против главного врага – военно-политического блока Германии и Австро-Венгрии.

В течение первых лет войны Россия принимала на себя основной удар противника, приходя на помощь союзникам каждый раз, когда Германия совершала наступления на Запад. На момент выхода из конфликта в 1917 году по причине революционных движений внутри страны союзнические обязательства России согласно заключенным соглашениям были полностью выполнены. Но на равнозначную помощь партнеров в решении своих внутренних вопросов правительство страны рассчитывать не могло.

Создавая видимость активной поддержки Белого движения, в реальности Англия, Франция и США оказывали помощь и большевикам, еще больше разжигая братоубийственную войну. Руководствуясь известным принципом «разделяй и властвуй», Антанта умышленно затягивала конфликт. Так, Ллойд Джордж, премьер-министр Великобритании (с 1916-го по 1922-й) в своем выступлении перед членами парламента озвучил основное направление политики страны: «Целесообразность содействия адмиралу Колчаку и генералу Деникину является тем более спорным вопросом, что они борются за единую Россию. Не мне указывать, соответствует ли этот лозунг политике Великобритании».

Действительно, немногим позже Антанта сыграла важную роль в уничтожении армии признанного «верховного правителя» страны Александра Васильевича Колчака, лишив его возможности оказать сопротивление и выдав его красным, что, по сути, являлось для него смертным приговором.

Египет: история дружбы и предательства

Египет с Россией связывают долгие годы сотрудничества и партнерства. В период президентства Гамаля Насера с 1956-го по 1970 годы, воспринимавшего СССР как гаранта независимости от Запада, между странами поддерживались тесные экономические и дружеские отношения. Их свидетельством стало строительство Асуанского гидроузла на Ниле под руководством главного инженера проекта Н. А. Малышева. Помнят в этой стране и об участии СССР в разрешении Суэцкого кризиса 1956 года, когда решительные действия Москвы способствовали отводу войск Англии, Франции и Израиля от границы с Египтом.

Однако со сменой лидера страны поменялось и ее отношение к еще вчерашнему другу и партнеру. Анвар Садат, ставший третьим президентом Египта после Насера, предпочел покровительство США, разорвав сотрудничество с СССР. Проиграв Войну Судного дня и заключив мирный договор с Израилем, Садат фактически предал интересы всего арабского сообщества, за что и был убит группой происламских военных.

Обман НАТО

Расширение Североатлантического альянса в сторону границ России многими экспертами признается одним из самых ярких проявлений вероломной политики США. Еще в феврале 1990 года на встрече госсекретаря США Джеймса Бейкера с советскими дипломатами, в ходе которой обсуждался вопрос воссоединения Германии, от американской стороны прозвучало обещание того, что границы Альянса ни на сантиметр не сдвинутся в восточном направлении. Он заявил, и это было внесено в протокол встречи, что США «готовы дать железные гарантии в обмен на сотрудничество СССР в деле объединения Германии».

Приняв на себя обязательства по выводу советских войск из стран Восточной Европы, Михаил Горбачев выполнил свою часть договоренностей, чего не скажешь об американском партнере. Уже к концу февраля упоминания в протоколах встреч дипломатов о нерасширении НАТО исчезли. И хотя США пытались поддерживать видимость готовности к двустороннему сотрудничеству, становилось ясно, что официальные документы подписаны не будут.

С тех пор в НАТО вошли десять восточноевропейских государств. По признанию самого Михаила Горбачева, ему не следовало полагаться на слова американских политиков — его просто обманули.

Советско-китайский раскол

1955 год. Руководство КНР принимает решение о необходимости создания собственного ядерного арсенала и просит Москву организовать производство ядерного оружия в Китае. Сначала ответив отказом, Никита Хрущев позднее согласился оказать помощь в развитии атомного проекта страны. Соглашение обязывало Советский Союз увеличить разработку урановых рудников в обмен на передачу китайской стороной излишек минерала.

Согласно документу, подписанному Москвой 7 апреля 1956 года, в Пекин были направлены специалисты для строительства новых объектов гражданского и военного назначения, включая завод по производству ядерного оружия. Стране были переданы документация и оборудование для запуска проекта. Советский Союз предопределил и развитие ракетостроения, предоставив КНР образцы ракет «Р-1» и «Р-2». В целом при экономическом и кадровом содействии СССР была заложена основа военно-промышленного комплекса Китая, который в наши дни способен производить практически любые виды вооружений.

Между тем после доклада Хрущева 15 февраля 1956 года, разоблачающего культ личности Сталина и определяющего новый курс страны на «мирное сосуществование» с капиталистическими странами, в КНР начинают нарастать недовольства по поводу ослабления коммунистической идеологии в СССР. На антисоветских плакатах 1967 года в Пекине значатся надписи: «Разобьем собачью голову Брежнева!» и «Долой советский ревизионизм!» Из Китая высылают весь корпус советских специалистов. Пиком конфликта интересов стало вооруженное противостояние на острове Даманский, в ходе которого советские пограничники понесли потери 31 убитым и 14 ранеными.

Крымская война

С начала появления интервентов из Англии, Франции и Турции в Евпатории в апреле 1854 года татарское население стало оказывать им помощь, фактически перейдя на сторону захватчика. Британским офицерам были выданы сотни лошадей и 350 телег, по-видимому, собранных заранее. И далее в район ежедневно свозили животных и транспортные средства из близлежащих деревень.

Предательство татар развязало им руки. Руководством общин было принято решение грабить население Крыма немусульманской веры. Татары забирали скот, урожай, отнимали ценные вещи, включая мебель и одежду. Большая часть дворянских имений была полностью разорена.

В довершение ко всему татарское руководство инициировало арест русских должностных лиц и их выдачу оккупантам, забыв о клятвах верности России. Лишь немногие помещики смогли уцелеть, купив охранные грамоты с подписью Ибрагим-паши за баснословные деньги.

По предписанию князя Меншикова, одобренного императором Николаем I, для ликвидации беспорядков в Евпаторийском и Перекопском уездах, мешавших проведению военных операций, было приказано выселить всех татар из Крымского полуострова. По мнению руководства, эта мера являлась для татар своего рода наказанием.

Реализации плана помешали кончина Николая I в 1855 году и отстранение князя Меншикова от командования. Новый государь Александр I отличался более либеральными взглядами. Крымские татары получили помилование, и все военные преступники были отпущены на волю без какого-либо наказания.

источник

История России знает много фактов как честного союзничества, так и предательства.

Под личиной истинной дружбы и партнерства часто скрывалась борьба за собственные интересы.

Предательство Антанты

В преддверии Первой мировой войны в 1904-1907 годах Россия, Великобритания и Франция заключили соглашения о сотрудничестве, которые обязывают государства оказывать военную поддержку друг другу. Члены Антанты, так был назван этот союз, оставили свои разногласия, объединившись против главного врага – военно-политического блока Германии и Австро-Венгрии.

В течение первых лет войны Россия принимала на себя основной удар противника, приходя на помощь союзникам каждый раз, когда Германия совершала наступления на Запад. На момент выхода из конфликта в 1917 году по причине революционных движений внутри страны союзнические обязательства России согласно заключенным соглашениям были полностью выполнены. Но на равнозначную помощь партнеров в решении своих внутренних вопросов правительство страны рассчитывать не могло.

Создавая видимость активной поддержки Белого движения, в реальности Англия, Франция и США оказывали помощь и большевикам, еще больше разжигая братоубийственную войну. Руководствуясь известным принципом «разделяй и властвуй», Антанта умышленно затягивала конфликт. Так, Ллойд Джордж, премьер-министр Великобритании (с 1916-го по 1922-й) в своем выступлении перед членами парламента озвучил основное направление политики страны: «Целесообразность содействия адмиралу Колчаку и генералу Деникину является тем более спорным вопросом, что они борются за единую Россию. Не мне указывать, соответствует ли этот лозунг политике Великобритании».

Действительно, немногим позже Антанта сыграла важную роль в уничтожении армии признанного «верховного правителя» страны Александра Васильевича Колчака, лишив его возможности оказать сопротивление и выдав его красным, что, по сути, являлось для него смертным приговором.

Египет: история дружбы и предательства

Египет с Россией связывают долгие годы сотрудничества и партнерства. В период президентства Гамаля Насера с 1956-го по 1970 годы, воспринимавшего СССР как гаранта независимости от Запада, между странами поддерживались тесные экономические и дружеские отношения. Их свидетельством стало строительство Асуанского гидроузла на Ниле под руководством главного инженера проекта Н. А. Малышева. Помнят в этой стране и об участии СССР в разрешении Суэцкого кризиса 1956 года, когда решительные действия Москвы способствовали отводу войск Англии, Франции и Израиля от границы с Египтом.

Однако со сменой лидера страны поменялось и ее отношение к еще вчерашнему другу и партнеру. Анвар Садат, ставший третьим президентом Египта после Насера, предпочел покровительство США, разорвав сотрудничество с СССР. Проиграв Войну Судного дня и заключив мирный договор с Израилем, Садат фактически предал интересы всего арабского сообщества, за что и был убит группой происламских военных.

Обман НАТО

Расширение Североатлантического альянса в сторону границ России многими экспертами признается одним из самых ярких проявлений вероломной политики США. Еще в феврале 1990 года на встрече госсекретаря США Джеймса Бейкера с советскими дипломатами, в ходе которой обсуждался вопрос воссоединения Германии, от американской стороны прозвучало обещание того, что границы Альянса ни на сантиметр не сдвинутся в восточном направлении. Он заявил, и это было внесено в протокол встречи, что США «готовы дать железные гарантии в обмен на сотрудничество СССР в деле объединения Германии».

Приняв на себя обязательства по выводу советских войск из стран Восточной Европы, Михаил Горбачев выполнил свою часть договоренностей, чего не скажешь об американском партнере. Уже к концу февраля упоминания в протоколах встреч дипломатов о нерасширении НАТО исчезли. И хотя США пытались поддерживать видимость готовности к двустороннему сотрудничеству, становилось ясно, что официальные документы подписаны не будут.

С тех пор в НАТО вошли десять восточноевропейских государств. По признанию самого Михаила Горбачева, ему не следовало полагаться на слова американских политиков — его просто обманули.

Советско-китайский раскол

1955 год. Руководство КНР принимает решение о необходимости создания собственного ядерного арсенала и просит Москву организовать производство ядерного оружия в Китае. Сначала ответив отказом, Никита Хрущев позднее согласился оказать помощь в развитии атомного проекта страны. Соглашение обязывало Советский Союз увеличить разработку урановых рудников в обмен на передачу китайской стороной излишек минерала.

Согласно документу, подписанному Москвой 7 апреля 1956 года, в Пекин были направлены специалисты для строительства новых объектов гражданского и военного назначения, включая завод по производству ядерного оружия. Стране были переданы документация и оборудование для запуска проекта. Советский Союз предопределил и развитие ракетостроения, предоставив КНР образцы ракет «Р-1» и «Р-2». В целом при экономическом и кадровом содействии СССР была заложена основа военно-промышленного комплекса Китая, который в наши дни способен производить практически любые виды вооружений.

Между тем после доклада Хрущева 15 февраля 1956 года, разоблачающего культ личности Сталина и определяющего новый курс страны на «мирное сосуществование» с капиталистическими странами, в КНР начинают нарастать недовольства по поводу ослабления коммунистической идеологии в СССР. На антисоветских плакатах 1967 года в Пекине значатся надписи: «Разобьем собачью голову Брежнева!» и «Долой советский ревизионизм!» Из Китая высылают весь корпус советских специалистов. Пиком конфликта интересов стало вооруженное противостояние на острове Даманский, в ходе которого советские пограничники понесли потери 31 убитым и 14 ранеными.

Крымская война

С начала появления интервентов из Англии, Франции и Турции в Евпатории в апреле 1854 года татарское население стало оказывать им помощь, фактически перейдя на сторону захватчика. Британским офицерам были выданы сотни лошадей и 350 телег, по-видимому, собранных заранее. И далее в район ежедневно свозили животных и транспортные средства из близлежащих деревень.

Предательство татар развязало им руки. Руководством общин было принято решение грабить население Крыма немусульманской веры. Татары забирали скот, урожай, отнимали ценные вещи, включая мебель и одежду. Большая часть дворянских имений была полностью разорена.

В довершение ко всему татарское руководство инициировало арест русских должностных лиц и их выдачу оккупантам, забыв о клятвах верности России. Лишь немногие помещики смогли уцелеть, купив охранные грамоты с подписью Ибрагим-паши за баснословные деньги.

По предписанию князя Меншикова, одобренного императором Николаем I, для ликвидации беспорядков в Евпаторийском и Перекопском уездах, мешавших проведению военных операций, было приказано выселить всех татар из Крымского полуострова. По мнению руководства, эта мера являлась для татар своего рода наказанием.

Реализации плана помешали кончина Николая I в 1855 году и отстранение князя Меншикова от командования. Новый государь Александр I отличался более либеральными взглядами. Крымские татары получили помилование, и все военные преступники были отпущены на волю без какого-либо наказания.

источник

В 1944 году Верховное командование ВВС Германии, Гитлерюгенд, Министерство оккупированных восточных территорий и Главное управление СС заключили соглашение о том, чтобы привлекать «молодежь с Востока». Предполагалось, что молодые люди будут помощниками в люфтваффе и артиллерийских войсках.

До Второй Мировой войны

Мах подростков моложе 15 лет. Закон приняли в 1977 году, но до появления таких норм участие в войне детей и подростков было обычным делом. Известно, что дети участвовали в Великой Отечественной войне как партизаны. Также было широко распространено понятие «сын полка» — дети, которые остались без родителей.

До начала войны, в 1939 году, нацисты поставили цель – контролировать русскую эмигрантскую молодежь. Поэтому было создана национальная организация русской молодежи(НОРМ) в Германии под руководством Сергея Таборицкого – эмигранта, примкнувшего к нацистам. «НОРМовцы» носили форму – косоворотки черного цвета с погонами. В НОРМ входили мальчики и девочки не старше 16 лет. Постепенно организация разрасталась: подростки русского христианского движения в Праге и Брно, Лотарингии, Белграда и других европейских городах. Основная задача «НОРМовцев» – идеологическая проработка подростков из СССР.

После начала Второй Мировой

В 1941 году обоснование для привлечения советских детей к выполнению диверсионных заданий написал Фриц Больц, капитан зондеркоманде «Москва». В нем говорилось, что немецкие агенты плохо маскируются, документы прикрытия никуда не годятся. И для усиления диверсионной деятельности предлагалось «усовершенствовать средства, тактику и способы совершения диверсионных актов, а также скрытность маскировки самих исполнителей». Одним из направлений «усовершенствования тактики» было привлечение русских детей, в возрасте от 10 до 16 лет. Больц писал, что для подготовки диверсантов нужно меньше времени, так как в России у них нет документов – беспризорников и так было много, поэтому появление юных диверсантов будет незаметным.

Под видом «Русской освободительной армии» Больц планировал мобилизовать команду из 40 человек. Это должны были быть физически здоровые подростки. Обучение длилось месяц, за это время ребята осваивали подрывное дело, топографии, прыжки с парашютом и строевую подготовку. Подготовка шла в Германии, в имении Больца, Гемфурте. Срок готовности определили на конец августа 1943 года. Тогда же при абвергруппе создали «особую команду Гемфурт», в которую входили 5 разведчиков. Главой команды стал Евтухович Юрий (по легенде – Юрий Ростов-Беломорин). В феврале 1944 года группа вошла в подчинение Гестапо.

Операции в конце 1943 года

Евтухович за неполные два года (июнь 1943 – январь 1945) подготовил 110 подростков. Первая операция состоялась на транспортном узле Ржев-Тула-Курск. У юных диверсантов была еда, водка, сахар и уголь, который на самом деле был взрывчаткой. Первую группу задержал СМЕРШ, а все дети второй группы вернулись назад.

Детей, пойманных СМЕРШ, отправляли в исправительные колонии. 21 сентября 1943 года арестовали 28 детей-агентов, возраста 14-16 лет в тылу Советского Союза. Группу перебросили на немецких самолетах, чтобы разведки танковых и артиллерийских частей, для диверсионных работ и обрыва телефонных проводов.

Точное число вылазок определить сложно, но можно говорить о том, что надежды Фрица Больца оправдались.

Судьба арестованных была решенной: колония, изнуряющий труд, никаких перспектив в будущем.

Гиммлеровские помощники

В марте 1944 года Главное управление Люфтваффе и Генштаб Вермахта выдвинули предложение Министерству восточных территорий завербовать 25 тысяч человек для службы в авиации. Кроме авиации предполагалось часть вербованных подростков направить в сухопутные войска. Позже помощники Люфтваффе и ПВО стали «воспитанниками СС». Теперь «юные эсэсовцы» были подведомственны Генриху Гиммлеру.

За 1944 год было привлечено 28 тысяч юношей и девушек с территории СССР и Прибалтики. Воспитанники СС носили темно-синюю форму Гитлерюгенда, на правом рукаве носили повязку с бело-сине-красным флагом. На флаг был наложен ромб, внутри которого вписали Андреевский крест. Вербовка молодежи велась с помощью специальных служб вермахта. Для пропаганды говорилось, что вербовка носит «мирный характер», чтобы спасти беспризорников. Нацисты сделали русскоязычные плакаты, которые призывали «идти вместе с СС». «НОРМовцы» тоже принимали участие в пропаганде вступления в ряды СС.

Гитлеровцы вели активную пропаганду с помощью листовок и плакатов. Они доказывали, что необходимо бороться с большевизмом, как с опаснейшим врагом человечества, давили на чувства подростков. Переворачивали историю СССР с ног на голову, писали статьи о «кровавых» 1930-х годах, выставляли Ленина и Сталина как убийц русского народа. Воспитанникам СС обещали хорошее питание, квартирные льготы, обмундирование и заработную плату. Также предлагали помощь в европейской интеграции. В берлинских эмигрантских газетах печатали материалы о «воспитанниках СС», как о новой прослойке немецкого народа. Естественно, что неокрепшие умы не могли разобрать, где ложная информация, а где искать правду. Напуганные голодные сироты шли на «спасительный зов» нацистов.

источник

Главной и единственной идеологией в СССР был коммунизм. Никаким другим учениям, в особенности религиозным, в стране победившей пролетарской революции места не было. Всем известно, как именно советское государство боролось с Православной церковью. А как обстояли дела с исламом?

Лишение собственности

Вначале, до самого 1929 года официальная политика государства в отношении ислама была наиболее благоприятной по сравнению с линией, проводившейся в отношении иных исповеданий и религиозных групп. В ноябре 1917 года было принято обращение Советского правительства «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока». В нем говорилось: «Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма, киргизы и сарты Сибири и Туркестана, турки и татары Закавказья, чеченцы и горцы Кавказа, все те, мечети и молельни которых разрушались, верования и обычаи которых попирались царями и угнетателями России! Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными».

Но после 1929 года ситуация сильно изменилась. Начали массово закрывать мечети. В 1930 году только в Татарстане из 12 000 мечетей было закрыто более 10 000, до 97 % мулл и муэдзинов были лишены возможности осуществлять свои обязанности. В других регионах, где массово исповедовался ислам, ситуация была такой же. К 60-м годам в Туркмении, например, не осталось ни одной мечети.

Уничтожение религиозного образования

Еще более болезненным ударом было закрытие религиозных школ. В 1929 году ВЦИК СССР запретил преподавание мусульманского вероучения. В целом, ситуация очень напоминала ту, что была с Православной церковью: те же гонения и аресты, конфискации и закрытия мечетей и медресе. И так же как с Православием, положение несколько смягчилось в годы Великой Отечественной войны. Даже удалось открыть несколько религиозных школ. Тем не менее, общий образовательный уровень исламского духовенства был довольно низким. Например, к 1990 году из 857 имамов и муэдзинов России только 21 имел высшее образование. Многие представители духовенства не имели религиозного образования. В Советском Союзе функционировали только одно медресе в Бухаре и исламский институт в Ташкенте. Открывать дополнительные исламские образовательные учреждения советская власть не разрешала. Так, Духовное управление мусульман Европейской части СССР и Сибири, в ведении которого находились 211 мечетей, смогло открыть богословские курсы для священнослужителей только в 1989 году.

Большой удар по мусульманскому образованию нанесла борьба с арабским языком. Было уничтожено много экземпляров Корана на арабском, среди которых были уникальные произведения книжного искусства.

Удар по традициям и обычаям

Несмотря на декларации о неприкосновенности традиций, Советская власть целенаправленно боролась с ними. В 20-30 годы в Средней Азии развернулось движение «худжум» за эмансипацию женщин. Внешне это выражалось в снятии паранджи.

В более позднее время власть в регионах, где был распространен ислам – в республиках Средней Азии, на Кавказе, в Татарстане и т.п. периодически организовывало «облавы» для выявления тех, кто по-прежнему живет, придерживаясь норм религии. Организовывались медосмотры, чтобы увидеть, кто из родителей проводит обрезание сыновей. В связи с этим шла активная торговля медицинскими справками, подтверждающими, что мальчикам была проведена необходимая для здоровья операция.

В целях пропаганды атеизма использовались названия мусульманских праздников. Так, в Татарстане в то же самое время, когда проходит праздник жертвоприношения Курбан-Байрам, комсомольцы организовывали «Красный Байрам» — лекции и различные мероприятия, направленные на пропаганду атеистического мировоззрения.

источник

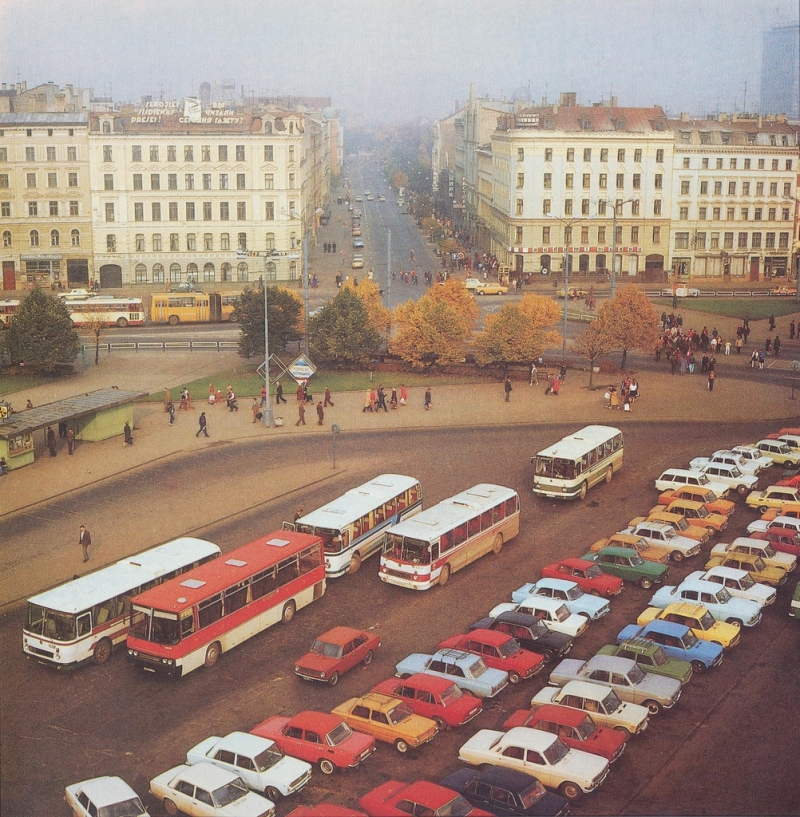

Сегодня в прибалтийских странах годы в составе СССР

часто называют оккупацией, но так ли плохо жилось в Эстонии, Литве и Латвии в то время? Прибалтику называли «витриной» Советского Союза и уровень жизни там был намного выше, чем в среднем по стране.

Витрина Советского Союза

Прибалтику называли «витриной Советского Союза». Это был своеобразный островок Европы на территории Советского Союза. Поездка туда по эмоциям приравнивалась к поездке за рубеж. Не случайно поэтому заграницу в советских фильмах снимали именно в Прибалтике.

Явка советского разведчика на Цветочной улице в фильме «17 мгновений весны» находилась на рижской улице Яуниела. Здесь же снимали и дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит. Планы фильмов «Три толстяка» и «Город мастеров» снимали в Таллине. В Прибалтике же снимали и многие сцены в «Трех мушкетерах».

Также здесь закрывали глаза на те вещи, которые в РСФСР были под запретом. Например, здесь активно развивалась рок и панк-культура. Эстонские панк-группы Propeller и Para Trust появились ещё в 1979 году, в 1980-е в Латвии была создана группа «Конец капитализма», в 1986 году в Эстонии — группа «J.M.K.E.». Она до сих пор существует.

Условия благоприятствования

Такое раздолье в Латвии, Литве и Эстонии было вызвано целым рядом факторов. В первую очередь — особыми условиями, которые были предоставлены прибалтийским странам уже после войны.

21 мая 1947 года закрытым постановлением ЦК ВКП (б) было предписано учесть исторические и экономические традиции этого региона и замедлить в нем темпы коллективизации. Такая преференция в Прибалтике продолжалась вплоть до распада СССР. К концу 1980-х годов больше 70 % сельскохозяйственной продукции в Прибалтике производилось и сбывалось личными хозяйствами («единоличниками»).

Также нужно отметить, что в 1940—1960-х у прибалтийских колхозников не изымались паспорта (как в большинстве республик СССР, кроме регионов Закавказья).

Уровень заработной платы в Прибалтике также отличался от средней по Союзу. С конца 1940-х до 1990 года зарплаты прибалтийских рабочих, колхозников и инженеров были в 2-3 раза выше, чем в большинстве республик и в среднем по Союзу, а цены, тарифы на квартплату и электроэнергию — ниже.

По статистическим данным, в 1988 году латыши, литовцы и эстонцы потребляли за год мяса и мясных продуктов 84, 85 и 90 кг соответственно. В среднем по СССР этот показатель составлял не более 64 кг.

Потребление молока и молочной продукции: Литва – 438 кг/чел в год, Латвия – 471 кг/чел в год, Эстония – 481 кг/чел в год. Средний показатель для СССР – 341 кг/чел в год.

Дороги

Не калининградские, а именно латвийские, эстонские и литовские порты были главными западными морскими воротами Советского Союза. До сих пор их доля во внешнеторговом трафике России превышает 25%, построенные ещё в советские годы порты продолжают приносить доход прибалтийским странам.

В 70-80-х годах к этим портам были проложены нефтепроводы. Автомобильные дороги в Прибалтике также были на высоте. По качеству они занимали первое место в СССР. Второе место занимала Западная Украина, третье — Закавказье. РСФСР был на 12-13-м месте.

Бренды

Прибалтика времен СССР была знаменита своими брендами. Такими, например, как «ВЭФ», «Радиотехника», автомобили «РАФ», «Рижский бальзам», «Рижский хлеб», рижская косметика «Джинтарс», «Рижские шпроты». Рижский вагоностроительный завод выпускал электрички ЭР-1 и ЭР-2.

После распада Советского Союза судьба этих брендов оказалась печальной.

«ВЭФ», бывший в годы Союза одним из передовых мировых производителей электроники, радиоприемников, телефонов, станков, обеспечивавший рабочими местами больше 14000 человек на заводе в Риге и ещё 6000 в остальной Латвии, дававший прибыль 580 миллионов долларов в год, в середине 90-х объявил о банкротстве. Сегодня на месте завода торговый центр.

Такая же участь постигла и РАФ. В 1997 году производство на заводе было остановлено. По горькой иронии судьбы, последней моделью, сошедшей с конвейера некогда процветающего завода стал автомобиль-катафалк. По состоянию на 2010 год большинство корпусов завода разрушено, а на их месте располагаются торговые площади.

Бывший гигант, Рижский вагоностроительный завод, с трудом пережил девяностые годы. В 1998 году была объявлена неплатежеспособность завода. Многократно сократились объемы производства. К 2001 году на заводе осталось меньше полутора сотен сотрудников (при СССР было 6000). Сейчас завод поделен: половина отошла частному предпринимателей, вторая половина продолжает работу, но в объемах, не сравнимых с советским временем.

Спорт

Прибалтика была настоящей экспериментальной кузницей кадров для советского и мирового спорта. Там активно развивался хоккей, футбол, баскетбол, парусный спорт. Литовский футбольный клуб «Жальгирис» выступал на Универсиаде 1987 года как Сборная СССР по футболу и уверенно занял первое место.

На рижском «Динамо» великий Виктор Тихонов отрабатывал свои знаменитые схемы и тренировочную систему.

Именно в годы своей работы в Риге Тихонов придумал свое ноу-хау: игру в четыре звена, и довел свою команду из второй лиги до четвертого места в первенстве СССР.

В рижском СКА ковал свое тренерское мастерство Александр Гомельский. Его команда трижды становилась чемпионом СССР и трижды — обладателем Кубка европейских чемпионов. В Таллине проводились соревнования по парусному спорту на Олимпийских играх 1980 года. Сборная СССР по парусному спорту на той Олимпиаде заняла почетное второе место, уступив бразильцам.

источник

Как получилось, что обычный подросток из провинциального грузинского селения Гори стал «главой народа»? Мы решили посмотреть, какие факторы поспособствовали тому, что Коба, промышлявший грабежами, стал Иосифом Сталиным.

Фактор отца

На взросление мужчины большую роль оказывает отцовское воспитание. Иосиф Джугашвили был его фактически лишен. Официальный отец Кобы, сапожник Виссарион Джугашвили, много пил. Екатерина Геладзе развелась с ним, когда сыну было 12 лет.

Отцовство Виссариона Джугашвили до сих пор оспаривается историками. Саймон Монтефиори в своей книге «Молодой Сталин» пишет о трех «претендентах» на эту роль: виноторговце Якове Игнаташвили, главе полиции Гори Дамиане Давричуи и священнике Христофоре Чарквиани.

Детская травма

На характер Сталина в детстве серьезно повлияла травма, которую он получил в возрасте двенадцати лет: в дорожном происшествии Иосиф повредил левую руку, со временем она стала короче и слабее правой. Из-за сухорукости Коба не мог полноценно участвовать в юношеских потасовках, победить в них он мог только при помощи хитрости. Травма руки помешала Кобе научиться плавать. Также Иосиф в возрасте пяти лет переболел черной оспой и еле выжил, после чего у него появилась первая «особая примета» : «лицо рябое, с оспенными знаками».

Ощущение физической неполноценности отразилось на характере Сталина. Биографы отмечают мстительность молодого Кобы, его вспыльчивость, скрытность и склонность к заговорам.

Отношения с матерью

Отношения Сталина с матерью были непростыми. Они писали друг другу письма, но встречались редко. Когда мать навестила сына в последний раз, это произошло за год до её смерти, в 1936 году, то выразила сожаления, что он так и не стал священником. Сталина это только позабавило. Когда мать умерла, Сталин не поехал на похороны, только послал венок с надписью «Дорогой и любимой матери от ее сына Иосифа Джугашвили».

Такие прохладные отношения Сталина с матерью можно объяснить тем, что Екатерина Георгиевна была человеком независимым и никогда не стеснялась в своих оценках. Ради сына, когда Иосиф ещё не был ни Кобой ни Сталиным, она научилась кройке и шитью, освоила профессию модистки, но на воспитание сына времени у нее не хватало. Рос Иосиф на улице.

Рождение Кобы

Партийных кличек у будущего Сталина было немало. Его называли «Осип», «Иванович», «Васильев», «Василий», но самое знаменитое прозвище молодого Иосифа Джугашвили — Коба. Показательно, что Микоян и Молотов даже в 30-е годы так обращались к Сталину. Почему Коба?

Повлияла литература. Одной из любимых книг юного революционера был роман грузинского писателя Александра Казбеги «Отцеубийца». Это книга о борьбе крестьян-горцев за свою независимость. Один из героев романа — неустрашимый Коба — стал и героем для молодого Сталина, который после прочтения книги сам стал называть себя Кобой.

Женщины

В книге британского историка Саймона Монтефиоре «Молодой Сталин» автор утверждает, что Коба в годы своей молодости был очень любвеобилен. Монтефиоре, впрочем, не считает это чем-то особенным, такой образ жизни, пишет историк, был свойственен революционерам.

Монтефиоре утверждает, что в числе любовниц Кобы были и крестьянки, и дворянки, и соратницы по партии (Вера Швейцер, Валентина Лобова, Людмила Сталь).

Британский историк также утверждает, что две крестьянки из сибирских деревень (Мария Кузакова, Лидия Перепрыгина), где Коба отбывал ссылку родили от него сыновей, которых Сталин так и не признал.

Несмотря на такие бурные отношения с женщинами, главным делом Кобы была, конечно, революция. В своем интервью журналу «Огонек» Саймон Монтефиоре так прокомментировал добытую им информацию: «Достойными уважения считались лишь соратники по партии. Любовь, семья изгонялись из жизни, которая должна была быть посвящена только революции. То, что в их поведении нам кажется аморальным и преступным, для них самих не имело значения.»

«Эксы»

Сегодня уже хорошо известно, что Коба в годы своей молодости не брезговал противозаконными делами. Особое рвение Коба проявлял во время совершения экспроприаций. На съезде большевиков в Стокгольме в 1906 году так называемые «эксы» были запрещены, через год, уже на лондонском съезде, это решение было подтверждено. Показательно, что съезд в Лондоне закончился 1 июня 1907 года, а самое нашумевшее ограбление двух карет Госбанка, организованное Кобой Ивановичем, произошло позже — 13 июня. Коба не стал соблюдать требования съезда по той причине, что считал их меньшевистскими, в вопросе «эксов» он занимал позицию Ленина, который их одобрял.

В ходе упомянутого ограбления группе Кобы удалось получить 250 тыс. рублей. 80 процентов этих денег было отправлено Ленину, остальное — пошло на нужды ячейки.

Не слишком чистая репутация Сталина в будущем могла стать препятствием его продвижению. В 1918 году глава меньшевиков Юлий Мартов опубликовал статью, в которой привел три примера противоправной деятельности Кобы: ограбление карет Госбанка в Тифлисе, убийство рабочего в Баку и захват парохода «Николай I» в Баку.

Больше того, Мартов даже писал о том, что Сталин не имеет права занимать правительственные посты, поскольку был исключен из партии в 1907 году. Сталин от этой статьи был в бешенстве, он утверждал, что это исключение было незаконным, поскольку проводила его тифлисская ячейка, контролируемая меньшевиками. То есть факта своего исключения Сталин все таки не стал отрицать. Но пригрозил Мартову революционным трибуналом.

Почему «Сталин»?

За всю жизнь у Сталина было три десятка псевдонимов. При этом показательно, что Иосиф Виссарионович не делал из своей фамилии тайны. Кто сейчас вспоминает Апфельбаума, Розенфельда и Валлаха (Зиновьев, Каменев, Литвинов)? Но Ульянов-Ленин и Джугашвили-Сталин — на слуху. Сталин выбрал псевдоним вполне сознательно. По мнению Вильяма Похлебкина, который посвятил этому вопросу работу «Великий псевдоним», при выборе псевдонима совпало несколько факторов. Реальным источником при выборе псевдонима стала фамилия либерального журналиста, вначале близкого к народникам, а затем к эсерам Евгения Стефановича Сталинского, одного из видных русских профессиональных издателей периодики в провинции и переводчика на русский язык поэмы Ш.Руставели — «Витязь в тигровой шкуре». Сталин очень любил эту поэму. Есть также версия, что Сталин взял псевдоним, основываясь на фамилии одной из своих любовниц, соратниц по партии Людмиле Сталь.

источник

В первые годы после провозглашения советской власти отношение правительства к мусульманам было вполне лояльным. 3 декабря 1917 г. было принято обращение «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока».

В нем говорилось: «Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными». Почти десятилетие существовали шариатские суды, до середины 1920-х годов сохранялись мусульманские школы, проходили съезды. Но к началу 1930-х все изменилось.

Усиление антирелигиозных настроений привело к тому, что к началу 1930-х годов было закрыто большинство мечетей и учебных заведений, более 90% священнослужителей больше не могли выполнять свои обязанности. 18 июня 1929 г. ВЦИК СССР конфисковал значительную часть имущества мусульманских организаций.

В этом же году религиозные организации столкнулись с новой налоговой политикой государства. Их приравняли к «доходным» частным предприятиям и начали взимать с них соответствующие налоги. Как пишет И. А. Куницын в работе, посвященной правовому статусу религиозных объединений в России, «сборы налогов и иных обязательных платежей с религиозных общин, сопровождавшиеся откровенными издевательствами, приобрели такие масштабы, что государство через некоторое время было вынуждено само прекратить такую порочную практику».

В дополнение к дискриминационной налоговой политике в конце 1920-х годов священнослужителей лишили избирательного права. Начались массовые депортации.

В 1940-е годы ситуация меняется к лучшему. Были отменены земельный налог, налог на строения. Согласно ст. 19 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1943 года. «О подоходном налоге с населения» священнослужители различных исповеданий, обязанные безбрачием, освобождались также от налога на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР. Однако эти меры носили временный характер. При Хрущеве антирелигиозная кампания вновь начала набирать обороты.

Подоходный налог

В постановлении Наркомата внутренних дел от 19 июня 1923 г. говорилось: «Вследствие отделения Церкви от государства и приравнения церковных религиозных обществ к частным обществам служители культа подлежат общим со всеми гражданами налогам (в том числе и подоходно — поимущественному), которые уплачивают по тем же ставкам и основаниям».

Именно подоходный налог вызывал наибольшее возмущение у советских мусульманских деятелей. В июле 1961 г. муфтий Магомед-хаджи Курбанов обратился в Совет по делам религиозных культов с просьбой снизить взимаемый с него и с секретаря Духовного управления налог. Муфтий писал: «На председателя наложили налог на сумму около 800 рублей в год и на секретаря — на сумму 500 рублей в год при месячных окладах 180 и 130 рублей соответственно. Мы считаем, что такое высокое налогообложение является непосильным для нас и неправильным». Он заявлял, что их деятельность полностью соответствует провозглашаемому властью курсу: «Мы разоблачаем самозваных ученых, шейхов и гадалок. Духовное управление закрыло 45 точек посещаемых [верующими] зияратов. Мы не допустили открытия не зарегистрированных мечетей в 40 населенных пунктах. Мы запретили посещение мечетей женщинами, детьми и школьниками. Мы запретили религиозное обучение детей».

Доходы мусульманских священнослужителей складывались из трех частей: заработная плата, назначаемая мутаваллиатом (низшее духовное правление), пенсия, деньги за совершение обрядов (их полагалось сдавать в кассу мутаваллиата, но часто мулла оставлял их себе). Размер зарплаты прописывался в договоре, заключаемом между религиозным объединением и священнослужителем. Также община могла оказывать неофициальную материальную помощь. Историк А. Кобзев пишет, что иногда такой «материальной помощью» могла стать и уплата подоходного налога: «По договору, заключенному между имамом и общиной с. Татарское Урайкино, мулле помимо оплаты в размере 40 руб. в месяц, были куплены дрова на 90 руб. и уплачен налог на доходы в 80 рублей».

Размер налога заставлял жаловаться в официальные органы не только муфтиев, но и рядовых служителей. Но власти никогда не откликались. Экономическое воздействие на религиозные организации в сочетании с почти полным отсутствием специального образования было очень эффективным: в муллы все чаще шли плохо образованные бедняки. В работе Кобзева приведены цитаты из подобных обращений. Например, Хисаметдинов, мулла села Новые Зимницы, писал: «Вдруг меня облагают по доходности налога» на сумму 2526 руб., что «меня и заставляет бросать работу, откуда я мог получить такую сумму, человек без зарплаты, живи на государственном пособии».

Огромные суммы налогов, доходившие до 25-30% от годового дохода муллы, нередко объяснялись тем, что при их начислении учитывались скрытые доходы — те самые деньги за обряды, не сданные в кассу. Религиозные общины мусульман регулярно подвергались финансовым проверкам. За несдачу средств следовали санкции в виде удержания пенсии или зарплаты. Например, в ходе одной из таких проверок было установлено, что мулла Сулейманов одновременно получал пенсию (20 р.) и зарплату из общины (40 р.). С него была удержана пенсия в размере 300 рублей. Все обрядовые действия полагалось оформлять по квитанциям.

Порой священнослужители вступали в конфликты с верующими: последних не устраивали нелегальные доходы имамов, а сами имамы требовали от общины повышения зарплаты и материальной помощи.

Только в 1980-е годы ситуация начала меняться. Мусульмане стали чаще получать религиозное образование, а власти – давать на это разрешение. Открылась возможность совершать паломничества за рубеж, общаться с единоверцами. Вскоре СССР распался, и начались новая эпоха и новая налоговая политика.

Переселение евреев в Крым — один из самых дискуссионных вопросов отечественной истории. Главным инициатором считают Сталина, впрочем, не всё так однозначно.

«Еврейский вопрос»

В молодом Советском государстве «еврейский вопрос» претерпевал удивительные метаморфозы. С одной стороны, здесь еврейство получило уникальные для того времени права и возможности, но с другой – оно активно притеснялось. Так сложилось, что своеобразным катализатором в «еврейском вопросе» оказался Иосиф Сталин.

Разговоры о еврейской автономии на территории Советского Союза велись постоянно, эту тему неоднократно затрагивал Ленин. Однако еще в 1913 году Сталин скептически замечал, что «вопрос о национальной автономии для русских евреев принимает несколько курьёзный характер — предлагают автономию для нации, будущность которой отрицается, существование которой нужно ещё доказать!».

Тем не менее, в 1920-е годы вопрос о национальной автономии евреев в СССР оказался одним из главных. Идею по учреждению Крымской еврейской автономии (КЕА), правда, с подачи Ленина, приписывают экономисту Юрию Ларину (Лурье). Но нельзя не отметить и более амбициозный проект – создание на территории полуострова полноценной еврейской социалистической республики, который в 1923 году предложил руководитель еврейской секции РКБ Абрам Брагин.

«Крымская Калифорния»

С середины 1920-х евреи, в первую очередь жители Украины, Белоруссии, Прибалтики, Бессарабии начинают активно переезжать в Крым. Утвержденный в 1926 году перспективный план земельного устройства КЕА был рассчитан на период с 1927 по 1936 год. За это время переселению подлежало около 96 тысяч семей – по приблизительным подсчетам 250-300 тысяч человек.

19 февраля 1929 года между советским правительством и американской еврейской благотворительной организацией «Джойнт» был подписан документ, названный «Крымская Калифорния». По соглашению обеих сторон «Джойнт» обязалась выделять СССР по 1,5 миллионов долларов в год для благоустройства еврейских сельскохозяйственных коммун.

Со слов представителя Отдела национальностей ВЦИК И. М. Рашкеса в новой еврейской автономии планировалось создать сплошную земельную площадь «в перспективе не для концентрации всемирного еврейства, а в целях устройства на земле трех миллионов евреев СССР». Определенные достижения в этом начинании были налицо: некоторые еврейские коммуны успешно развивали животноводство, собирали высокие урожаи и внедряли новую технику.

Однако были и проблемы. Деньги переводимые «Джойнт» для благоустройства евреев в Крыму шли не через бюджет СССР, а напрямую переселенцам. Это вызвало целую волну возмущений местного населения – татар, греков, немцев, болгар, которые нередко устраивали еврейские погромы. Беспорядки вынудили Сталина заявить, что «Крымская Калифорния» не дает стране ничего, кроме национальной междоусобицы. В 1934 году он реализует альтернативный еврейский проект – «Биробиджан».

Причины переселения

Причины, за которыми стоит переселение евреев в Крым не были однозначными. Но некоторые из них лежат на поверхности. Так, молодая Советская Россия, попав в международную изоляцию, нуждалась в улучшении отношений с Западом, а также получении кредитов на восстановление экономики. Создание для евреев собственной автономии – это хороший способ привлечь внимание влиятельных европейских и американских финансистов, большинство из которых были евреями.

С другой стороны после свертывания НЭПа и частной торговли многие евреи Советского Союза оказались в бедственном положении, и чтобы не допустить их дальнейшего разорения возникла идея трудоустройства евреев в создаваемых в Крыму колхозах и совхозах.

Впрочем, современные историки отмечают и другие причины, которые никак не связаны с решением еврейских проблем. По их мнению, еврейство оказалось заложником геополитических игр между СССР и Западом, что и подтверждают дальнейшие планы по реализации крымско-еврейской программы.

Сталин и «крымский вопрос»

Бывший разведчик Павел Судоплатов уверен, что идея создания КЕА была запущена самим Сталиным для пропаганды СССР в мировом сообществе. Писатель Петр Ефимов пишет, что «в истории с «еврейским Крымом» Сталин предстает не только как искусный мастер интриг и закулисных сделок, но и как автор, постановщик, дирижер и главное действующее лицо этого лицедейства». Ефимов утверждает, что Сталин помимо обеспечения СССР кредитами и льготами по ленд-лизу рассчитывал еще выиграть несколько лет форы в атомном противоборстве с США.

По мнению других исследователей, «Крымская Калифорния» это улаживание вопросов с советским еврейством. Сталин, предчувствуя массовый отток евреев в только что образовавшийся Израиль, отдает им на откуп Крым.

Однако не мог ли таким образом вождь сводить счеты с нелюбимым им еврейством? Во время захвата Крыма немецкие войска переселили на полуостров большое количество кубанских казаков. И, несмотря на желание кубанцев вернуться домой, советские власти препятствовали им. Учитывая антисемитские настроения в среде казачества, конфликт с вновь прибывшими еврейскими переселенцами был обеспечен.

Более того, по мнению исследователей, в «крымском вопросе» Сталин готовил платформу для будущих процессов против сионистов. Так, переложив ответственность за создание Крымской еврейской автономии на Еврейский антифашистский комитет (ЕАК), он объявил его «националистическим центром международного сионизма», предъявив обвинения в готовящемся государственном перевороте и попытке сдать Крым американцам. Это дало повод разделаться с членами ЕАК, в том числе и с Соломоном Михоэлсом, которого прочили на пост главы «еврейской республики».

Процесс ликвидации ЕАК оказался неотвратимым и потому, что, по словам Судоплатова, Михоэлс был единственным человеком, знавшим о существовании сталинского плана создания еврейского государства в Крыму.

Итоги

Очень скоро холодеют отношения СССР и Запада, возникают противоречия с Израилем. На этом фоне в стране набирает обороты антисемитская компания: «дело врачей», борьба с «безродным космополитизмом», расстрел членов ЕАК.

После гибели Михоэлса Сталин находит нового виновника в «крымском вопросе». «Чего стоит предложение Молотова передать Крым евреям? – говорит Сталин. – Это грубая политическая ошибка <…> товарищу Молотову не следует быть адвокатом незаконных еврейских претензий на наш Советский Крым». Молотов действительно был сторонником еврейской автономии, но не в Крыму, а в Поволжье.

Обращая внимание на социально-экономический аспект КЕА нужно отметить, что переселяли евреев большей частью в неблагополучные полупустынные районы Крыма, малопригодные для развития сельского хозяйства. Вдобавок основанная масса переселенцев не была приспособлена к сельскохозяйственному труду. Голод в еврейских коммунах стал частым явлением.

Процесс переселения евреев болезненно затронул исконных жителей этих мест, что порождало межэтнические конфликты. Сильнее всего программа по созданию КЕА отозвалась на крымских татарах, чья автономия по распоряжению Сталина была ликвидирована в 1946 году.

По сути, к 1939 году переселение евреев в Крым было приостановлено: по данным переписи их количество не превышало 65 тысяч человек. А возобновление этого процесса так и не состоялось. После смерти Сталина прекратились и всякие разговоры на тему создания еврейской автономии в Крыму.

источник

7 ноября 1944 года американская авиация совершенно неожиданно подвергла бомбардировке советскую военную колонну возле югославского города Ниш. Происшествие имело все шансы перерасти в полномасштабную войну.

Предыстория

Отношения между СССР и США накануне открытия Второго фронта не были ни дружественными, ни враждебными – в них присутствовало определенное напряжение. Следует вспомнить, что Соединенные Штаты одними из последних признали Советский Союз, при этом категорически возражая против вхождения в его состав Прибалтики.

Осторожность в отношениях между двумя странами не позволила им подписать полноценный союзный договор, какой, к примеру, был заключен между СССР и Великобританией. Впрочем, это никак не повлияло на соглашение по ленд-лизу: технику, вооружение, сырье и продовольственные товары американская сторона поставляла исправно.

Свои обязательства США выполняли и после открытия Второго фронта, однако боевые действия вели так, что от них в значительной степени страдало мирное население. Очень подозрительно выглядит бомбардировка американскими ВВС Белграда, которая пришлась на дни Православной Пасхи. Местных жителей тогда погибло в несколько раз больше чем немецких солдат.

По свидетельству очевидцев падающие бомбы «украшал» издевательский лозунг «Счастливой Пасхи!». Он был явно адресован югославам, а не немцам – их Протестантская Пасха уже прошла. В этом можно усмотреть и скрытый вызов Советам, чьим союзником был югославский лидер и коммунист Броз Тито.

Бой над Нишем

На фоне интенсивных и зачастую хаотичных бомбардировок европейских городов атаку американской авиацией советской колонны во главе с генерал-лейтенантом Григорием Котовым можно было назвать досадной случайностью и списать на издержки военного времени.

Но настораживают два факта. Во-первых, американское командование уже знало, что около Ниша нет немецких войск, во-вторых, «огонь по своим» был осуществлен в день годовщины Октябрьской революции. Очередная бомбардировка в праздник!

Внизу размахивали красными знаменами, убеждая налетчиков, что это не немецкие войска, но американцы не видели или не хотели видеть. Жертвами авианалета стали 34 человека, в том числе и командир корпуса Котов, 39 солдат получили ранения, более 20 автомашин с грузами оказались сожжены.

В ответ на бомбардировку советским ПВО удалось сбить один американский самолет. Немедля два истребителя Як-3 и Як-9 поднялись навстречу «союзной» эскадрильи, за ними – еще шесть Як-9.

Командование установив «национальность» противника отдало приказ: «принять все меры к предотвращению столкновения в воздухе», однако после того как был сбит один из «Яков», советские истребители вступили в бой и в первой же атаке уничтожили два американских самолета. Среди летчиков был ас Александр Колдунов, который пытался жестами указать ведущему «Лайтнингу» (Lockheed P-38 Lightning) на ошибку – это, казалось, возымело успех.

Советские самолеты отвели американскую эскадрилью за горный хребет, однако очень скоро около 40 «Лайтнингов» возобновили атаку. Советские «Яки» снова отправились в сторону американских самолетов, произведя несколько предупредительных выстрелов из пушек и одну пулеметную очередь. Только тогда

Командование ВВС США по горячим следам было вынуждено извиняться пред советской стороной, называя происшедшее «досадным инцидентом». Их целью была немецкая колонна, шедшая из Греции в Триест. Американские ВВС ошиблись примерно на 400 километров! Однако вторая группа самолетов не должна была повторять ошибку первой, так как между ними поддерживалась радиосвязь. Но это лишь одна из загадок в этой странной истории.

Любопытны ответы американских пилотов, которые, по их мнению, действительно долго не видели советские опознавательные знаки. И только после слов полковника Эдвинсона «это русские, валим отсюда к черту!» эскадрилья ВВС США ушла от Ниша.

Один из американских летчиков с бахвальством вспоминал: «Мы остались без боеприпасов или почти без боеприпасов. Большой расход был при штурмовке колонны, иначе русским бы пришлось еще хуже. Сбили мы пять-семь русских «Яков». Они были как «мессера», но на нашей стороне были лучшая тактика и инициатива».

Итоги

Разумеется, результаты воздушного боя у американской и советской сторон разнятся. Американцы пишут о 4-х сбитых советских самолетах и 2-х – ВВС США, оба американских пилота по их сведениям погибли. Наша статистика говорит о 3-х потерянных «Яках» и двух погибших летчиках, при 5 сбитых «Лайтнингах».

Относительно инцидента над Нишем у советского командования было масса вопросов, однако расследование было прекращено – портить отношение с союзниками никто не хотел. Случись подобное в конце войны – все могло пойти по-другому.

Посол США в СССР Аверелл Гарриман принес извинения по поводу несчастного случая от имени президента Франклина Рузвельта и генерала армии Джорджа Маршалла. Гарриман предложил направить в штаб 3-го Украинского фронта американских представителей для координирования совместных действий ВВС. Сталин это предложение отверг, мотивируя уже установленной линией, разграничивавшей действия союзников.

«Американские жертвы» Кожедуба

Можно было бы забыть об инциденте над Нишем, если бы не две скорые встречи русских и американских самолетов.

17 апреля 1945 года Иван Кожедуб был атакован двумя «Мустангами» (North American P-51 Mustang) в небе над Берлином. Тем более странно, что это произошло после того, как советский летчик пытался защитить союзников от нападения «мессершмиттов». «Кому огня? Мне?!», – с негодованием тогда воскликнул русский ас. В считанные минуты оба «Мустанга» были сбиты – один взорвался в воздухе, другой чудом дотянул до советской территории. Выживший после боя «здоровенный негр» на вопрос «кто его сбил?» ответил – «Фокке Вульф» (немецкий истребитель). Однако не ясно, ошибся американский пилот или отказался признать победу русского летчика.

После проявки пленки ФКП воздушный бой удалось рассмотреть во всех подробностях. Командир дивизии Евгений Савицкий, отдав пленки Кожедубу, настрого приказал никому их не показывать, а потом добавил: «Эти победы – в счет будущей войны». Уже тогда советское командование воспринимало американцев как потенциального врага.

Взаимностью отвечали и американцы. Георгий Жуков сохранил нам высказывания командующего ВВС США Спаатса, который на одной из встреч с маршалом при обсуждении порядка полетов над советской зоной демонстративно возмутился: «Американская авиация всюду летала, и летала без всяких ограничений!».

В самом конце войны Кожедубу пришлось еще раз встретиться с бомбардировщиками американских ВВС. Тогда эскадрилья многомоторных гигантов, игнорируя предупредительные выстрелы, вошла в зону советской оккупации. Русский ас сбил три самолета – остальные обратились в бегство. Однако официальный список этими трофеями ему пополнить не разрешили. Командир полка Павел Чупиков то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что с американцами придется подраться очень скоро, и в первый день новой войны трофеи припишут задним числом.

источник