ссср

24 июля 1945 года в кулуарах Потсдамской конференции Гарри Трумэн сообщил Иосифу Сталину о создании в США«оружие чудовищной разрушительной силы». Правда, удивить «красного вождя» не получилось. Во-первых, благодаря разведке Сталин был прекрасно осведомлен об американском ядерном проекте. Во-вторых, еще 11 февраля 1943 года он подписал решение ГКО о начале работ по созданию атомной бомбы, и работа шла семимильными шагами.

Разведка знает дело

Огромную роль в успехе советской ядерной программы сыграла разведка. Агентурная сеть слаженно работала. Поздней осенью 1941 года разведке удалось установить контакт с немецким физиком Клаусом Фуксом, который до этого работал в ядерных программах Германии и Британии. Фукс рассказал о ведущихся в Англии секретных работах по созданию атомного оружия и выразил готовность передавать эту информацию Советскому Союзу. Фукс и Понтекорво подарили СССР проект создания бомбы на 33 страницах. Оппенгеймер обеспечил недостающие части отчёта Смита, разрозненные данные создания атомной бомбы, опубликованном американским правительством, плюс фотографии лабораторий Лос-Аламоса. 4 июля 1945 года сразу два агента одновременно сообщили о готовящемся взрыве ядерного устройства. В ноябре 1945 года советские агенты встретились в Копенгагене с Нильсом Бором, он принимал участие в работах по «Манхэттенскому проекту». В итоге, ещё за двенадцать дней до того, как первая американская атомная бомба была собрана, СССР уже получил детальное описание из своих источников. Когда Трумэн в Постдаме с гордостью сообщил Сталину о том, что в США появилось невиданное по мощи оружие, Сталин только загадочно улыбнулся и промолчал.

Первая бомба

На создание первой бомбы были брошены лучшие силы страны. Семипалатинский полигон был построен всего за два года силами 15 тысяч строителей и обошёлся стране в громадную по тем временам сумму — около 180 миллионов рублей, не считая затрат на всю остальную подготовку к испытанию. По проекту укрытия командного пункта имели амбразуры, обращённые на поле, через которые предполагалось наблюдать за развитием взрыва. Просчитать точные последствия взрыва было невозможно, поэтому в последние дни стену командного пункта, обращённую к полю, решено было завалить землёй до крыши. Для наблюдения за взрывом было запрещено пользоваться даже специально установленным для этого перископом с подводной лодки.

Меры безопасности оказались не лишними. Несмотря на большое расстояние от центра поля, набежавшая через несколько секунд ударная волна сопровождалась мощным грохотом, в здании командного пункта были выбиты стёкла, и некоторые из присутствующих были оглушены и чувствовали сильную боль в ушах. После многолетней работы с приложением сил тысячи специалистов, это была настоящая победа.

Девятаев

В марте 1945 года последние надежды фашистской Германии на свои ядерные разработки была потеряны. База Пенемюнде, с которой проводились запуски ракет Фау-2, была уничтожена прицельным бомбометанием советских и союзнических бомбардировщиков. Важную информацию о местонахождении базы с «оружием возмездия» доставил сбежавший 8 февраля 1945 года из немецкого плена на самолете «Хенкель» советский летчик Михаил Девятаев. Немецкие разработки также пригодились советским физикам.

«Царь-торпеда»

Создать атомную бомбу — половина дела. Другой вопрос — как её доставить на территорию потенциального противника. Транспортировка бомб в США на Ту-4 была невозможна: тихоходные, оснащенные поршневыми двигателями, бомбардировщики для американских реактивных истребителей F-86 был легкой добычей. К тому же самолету требовалась промежуточная заправка. Тогда упор было решено сделать на создание ядерных торпед. В то время самым многочисленным классом кораблей в советском флоте были подводные лодки. Субмарины в условиях ядерной войны имели явное преимущество перед надводными судами. Они могли достаточно близко подобраться к берегам противника и нанести удар. Поэтому командование ВМФ в первую очередь хотело иметь атомное оружие именно на подлодках. Автором идеи создания сверхмощной ядерной торпеды считается Андрей Дмитриевич Сахаров. Он предложил использовать в качестве «средства доставки» мощного ядерного заряда (100 мегатонн!) разрабатываемые АПЛ проекта 627. Данные торпеды предполагалось использовать против военно-морских баз США, а также для нанесения удара по городам находящимся на побережье. В результате взрыва такой бомбы должан была образовываться гигантская волна – цунами, уничтожающая все на побережье и даже далеко от береговой линии.

Царь-бомба

Главное достижение советской ядерной программы — «Царь-бомба». 30 октября 1961 года «супербомбу» поднял в воздух самолет ТУ-95. Испытания проводились над Новой землей в районе губы Митюши – над ядерным полигоном «Сухой Нос». На высоте десяти с половиной тысячи метров бомбу сбросили на парашюте, и на высоте четырех километров произошел запланированный взрыв.

Результаты превзошли все ожидания: взрывная волна обежала вокруг земного шара трижды, поднялся «гриб» высотой почти 64 километра и диаметром почти 40 километров. Самолет-носитель, успевший улететь на 39 километров, тряхнуло, и некоторые внешние детали оплавились. Акустическая волна была так сильна, что докатилась до острова Диксон и выбила окна в домах. В радиусе сотен километров от взрыва была нарушена радиосвязь в течение часа. Вспышку видели в Норвегии, Гренландии и даже на Аляске.

Кроме того, на расстоянии ста километров излучение вызывало ожоги третьей степени – пострадали от этого, в основном, оленьи стада ненцев. По самым скромным подсчетам, взрыв такой силы мог в одну секунду полностью уничтожить Париж.

Удар по Китаю

В серии своих статей китайский историк Лю ЧэньШань доказывает, что СССР и Китай в 1969 году находились на грани ядерной войны, и только вмешательство США предотвратило «Третью мировую войну». Это могло случится в разгар конфликта между Москвой и Пекином, начавшегося в марте 1969 года с ряда столкновений на пограничном острове Даманский. Тогда, как утверждает китайский историк, советские дипломаты информировали Вашингтон о планах Москвы по «нейтрализации китайской угрозы» и намерении «избавиться от этого современного авантюриста» (имелся в виду Мао Цзэдун). 20 августа посол СССР в Вашингтоне Анатолий Добрынин предупредил о планах СССР государственного секретаря США Генри Киссинджера, но уже 28 августа информация об этом появилась в газете The Washington Post. В сентябре и октябре напряженность достигла апогея, и в Китае населению было приказано рыть убежища. Вашингтон уведомил Москву, что Соединенные Штаты не будут «сидеть сложа руки» и что в случае ядерного удара по Китаю США выпустят свои ракеты по целям на территории СССР. Этими целями были 130 советских городов. Угроза возымела свое действие: спустя пять дней Москва отменила все планы ядерного удара, и в Пекине начались переговоры: кризис завершился.

Ложные угрозы

9 ноября 1979 года в США трубили тревогу, обнаружив массовый запуск ракет с территории противника, была дана команда готовиться к немедленному ответному удару. Стали взлетать самолеты-перехватчики, даже президентский самолет был подготовлен к эвакуации первого лица государства. Тревога продлилась шесть минут — потом оказалось, что по ошибке вставили в компьютер комплекса Шайенн пленку с тренировочным заданием.

Отметим, что этот эпизод был не единственным случаем «глюка» системы оповещения. Ядерная война была ближе, чем мы можем представить.

В истории советского спорта было немало чемпионов. Однако Валерий Попенченко не только заслужил славу лучшего боксера СССР, он не был похож на большинство своих товарищей по боксу, даже из первого эшелона. Увы, загадочная гибель оборвала жизнь спортсмена в самом расцвете сил.

Первые победы

Валерий Владимирович Попенченко родился 26 августа 1937 года в подмосковном Кунцево. После того как его отец, военный летчик, в 1941 году погиб на фронте, мать, Руфина Васильевна, воспитывала сына одна. Мечтая вырастить из мальчика настоящего мужчину, она отдала его в Суворовское училище в Ташкенте.

Боксом Валера стал заниматься с 12 лет. Первым тренером будущей звезды спорта стал преподаватель училища — капитан Вооруженных Сил Юрий Матулевич-Ильичев. В 1955 году курсант получил звание чемпиона СССР среди юношей на турнире в Грозном.

Осенью того же года, с отличием окончив Суворовское, Валерий Попенченко поступил в Ленинградское высшее пограничное военно-морское училище, где попал к тренеру спортивного общества «Динамо» Григорию Кусикьянцу.

Успехи талантливого ученика не заставили себя ждать. В 1959 году Попенченко завоевал титул чемпиона СССР во втором среднем весе. Увы, он не смог участвовать в чемпионате Европы, так как на отборочных соревнованиях проиграл Геннадию Шаткову. Зато с 1961 года на протяжении 5 лет он неизменно выигрывал первенство страны.

Долгое время Попенченко не брали в сборную из-за его якобы «корявой» техники. Дело в том, что он перемещался по рингу со слегка откинутой назад головой и низко опущенными руками, а удары наносил словно в уличной драке – хлестко и размашисто.

Все изменилось после того как в 1963 году в чемпионате на первенство Европы Валерий во втором раунде финального поединка отправил в нокаут румынского боксера Иона Моню. На Олимпиаде 1964 года Попенченко выиграл сразу несколько боев с сильными спортсменами и был награжден почетным Кубком Вэла Баркера, который на этих престижных международных соревнованиях вручается самому техничному боксеру. Это был единственный случай, когда такой награды удостоился советский спортсмен.

Уход из большого спорта

Серия многолетних побед сделала Попенченко знаменитым. Его лицо постоянно мелькало на телеэкранах, фотографии спортсмена то и дело появлялись в прессе. Однако после 213 боев, в 200 из которых он одержал победу, Попенченко решил оставить большой спорт. Впрочем, кроме спорта, в его жизни были вещи, которые он считал, возможно, более важными: служба в Высшем инженерно-техническом училище, где он защитил диссертацию и получил степень кандидата технических наук, членство в ЦК ВЛКСМ. А еще Попенченко увлекался искусством, в совершенстве знал английский язык и писал стихи. В шахматы же он играл на уровне мастера спорта и однажды выиграл у самого Анатолия Карпова. За все это его прозвали «боксером-интеллектуалом».

Со своей будущей женой, студенткой кораблестроительного института Татьяной Вологдиной, Попенченко познакомился в Эрмитаже на выставке Родена. Три месяца спустя Валерий и Татьяна поженились. После рождения сына Максима семья перебралась в Москву, где жила мать Валерия.

Чужая могила

В столице Попенченко стал заведовать кафедрой физического воспитания МВТУ имени Баумана, собирался защищать докторскую диссертацию. В это время, в середине 70-х, в вузе строились новые корпуса. Попенченко контролировал работу строителей и часто бывал на стройплощадках. 15 февраля 1975 года приключилась трагедия. Сбегая по лестнице с низкими перилами, Валерий неожиданно на очередном повороте не удержал равновесия и упал в пролет. Очевидцы утверждали, что при этом Попенченко не издал ни звука. Гибель была квалифицирована как несчастный случай.

Ходили, впрочем, слухи, что Попенченко упал с лестницы не сам, а был сброшен кем-то уже в бесчувственном состоянии. По одной из версий, у него случился конфликт с прорабом строительной бригады, у которого обнаружилась финансовая недостача. Тот нанял каких-то уголовников, которые расправились с бывшим боксером. Другая версия гласит, что у Попенченко была любовница, ее муж узнал об их романе и затеял драку, в результате которой и произошло падение.

Валерия Попенченко похоронили на Введенском кладбище, в могиле, предназначавшейся писателю Василию Шукшину. В последний момент кто-то из правительства распорядился похоронить Шукшина на более престижном Новодевичьем кладбище. Приготовленная же могилка осталась незанятой. Вот и пригодилась, когда погиб знаменитый боксер…

Быть разоблаченным – для разведчика это самый драматичный итог его работы. Но разоблачение еще не означает полного провала. Советские агенты-нелегалы находили возможности достойно выйти из, казалось бы, тупиковой ситуации.

Трудности профессии

Разведка не только опасная, но еще и неблагодарная работа. Знаменитыми на весь мир становятся только те агенты, деятельность которых была раскрыта. Разведчики-нелегалы, сумевшие безукоризненно выполнить свою работу, канули в Лету. Их имена мы, скорее всего, не узнаем никогда. Такие разведчики, если и делятся воспоминаниями, то исключительно с разрешения начальства — все в рамках жесткой конспирации.

Подготовка разведчика-нелегала дорого обходилась советской казне – в среднем в 3-5 миллионов рублей. Она включала в себя обучение иностранным языкам, психологическим навыкам, технике единоборств и многим другим тонкостям этого нелегкого ремесла.

Особое значение в ГРУ (Главном разведывательном управлении СССР) придавалось работе над легендой прикрытия нелегала. Прошедший подготовку агент должен был убедительно сыграть роль человека, которого в природе либо вообще не существовало, либо не существует на данный момент.

Легенда, как говорят разведчики, не должна была быть похожей на китайскую корзинку: дернешь за один прут – развалится вся конструкция. Если, к примеру, в доме человека, за которого выдает себя нелегал, была кошка, то он не только должен был знать ее кличку, масть, но и повадки.

Михаил Крыжановский, бывший сотрудник разведки КГБ, вспоминает о случае, когда супружеская пара в поезде, следовавшем между двумя европейскими столицами, пыталась его завербовать, выдав в качестве комплимента следующую фразу: «У вас очень точные политические прогнозы — вам бы в разведке работать». Крыжановский решил так: «Значит, мое поведение было ошибочным, слишком профессиональным, что не соответствовало моей легенде среднего бизнесмена».

Разведчик постоянно должен был помнить, что вся тяжесть провала всегда ложиться на его плечи. В лучшем случае его ждало выдворение из страны, в худшем – смертная казнь.

Избежать провала

Разоблачение – самый страшный итог работы любого разведчика. Чтобы его избежать существовал целый ряд инструкций, правил, предосторожностей. Основное правило – избегать всего, что могло бы привлечь внимание контрразведки. Это могли быть слишком высокие доходы агента, особенно из непонятных источников, и большая расточительность. Жизнь на широкую ногу для разведчика – табу!

К примеру, Гарри Хаутон, агент польской и советской разведок, помог разоблачить себя, тратя дополнительные средства, которые он получал за шпионаж, на операции с недвижимостью. А Оскар Вассел, бывший британский клерк, работавший на советскую разведку, транжирил деньги на дорогую одежду. Они оба расходовали больше, чем зарабатывали, и рано или поздно это должно было привлечь к ним внимание.

Помощник одного из опытнейших советских шпионов — полковника Рудольфа Абеля — страдал другой страстью – неумеренной тягой к спиртному. В конце концов он должен был проговориться – так и случилось.

Слабость к женскому полу также могла стоить разведчику карьеры. Инструкции четко гласили: агент не должен соблазняться ухаживаниями шикарных дам, подсаживающихся к нему в баре или появляющихся из стенных шкафов в гостиницах. Если шпион слишком увлекался красоткой, его вполне могли отозвать в Москву.

Кадровый разведчик в отличие от киногероя практически никогда не носит оружия, замаскированных устройств прослушки и видеосъемки, шифрованных сообщений, даже зашитых в подкладку брюк. В случае задержания все это приведет к разоблачению.

Советские нелегальные резидентуры отличались небольшими размерами, чтобы в случае провала минимизировать его последствия. Если резидентура разрасталась, ее делили надвое. Когда одну из частей накрывали, вторая должна была остаться незамеченной.

Под угрозой разоблачения

Допуская возможное разоблачение, агент, в первую очередь, должен позаботится о сохранности важных, в том числе и компрометирующих документов. Подбор тайника – дело сложное. Чаще всего его размещали под высоковольтной линией. Это была гарантия того, что там ничего не будут строить.

Если над агентом нависла угроза провала, то он должен обеспокоиться тем, как по возможности выйти сухим из воды. У шпиона, пойманного без компромата, еще оставалась надежда не быть разоблаченным.

В случае разоблачения резидента его замы по ранее проработанной схеме вводили план локализации провала. В первую очередь требовалось установить, кто из агентов еще находится под угрозой. При высокой опасности связи с агентурой временно обрывались, страну срочно покидали те, кто каким-либо образом был привязан к шпионскому скандалу. Иногда принимались более жесткие меры, вплоть до физического устранения уязвимого звена.

Золотое правило для каждого разведчика, за которым клацнули запоры тюремной камеры: «Признание облегчает совесть, непризнание облегчает срок». Список правил может быть продолжен: «Думай быстро, говори медленно», «Недоверие — мать безопасности», «Он слишком много болтал», «Разведчик заканчивается тогда, когда хватается за пистолет».

Важнейшее качество разведчика – умение владеть собой, даже в самых экстремальных ситуациях. В мае 1938 года работавший в Японии агент советской разведки Рихард Зорге разбился на мотоцикле. Разведчик невероятным усилием воли заставил себя не потерять сознание. Только после передачи вызванному на место аварии шифровальщику Максу Клаузену секретных бумаг он позволил себе «отключиться». Едва Клаузен успел изъять из дома Зорге компрометирующие документы, туда нагрянула полиция.

Если шпиона поймали с поличным, то и в этом случае не все потеряно. Негласное правило было таким: «Ни в чем не признавайся и все отрицай». «Вину не признал» — это ключевая фраза для любого суда, в том числе и для советского военного трибунала.

Писатель Виктор Суворов, служивший в военной разведке, так описывал шаблон поведения попавшегося на крючок агента: «Папку с секретными документами вы у меня из-за пазухи вытащили? Да это вы сами мне ее подсунули! Отпечатки моих пальцев на той папке нашли? Да вы же мою руку насильно к ней и приложили!»

«Главное на допросе — расслабиться и отстраниться от происходящего, словно тебя это не касается, словно ты — наблюдатель и все это видишь со стороны, – пишет Суворов. – В ответах — никаких эмоций и полная неопределенность: никаких категорических «да» или «нет». Вместо ответа разводи руками, пожимай плечами, изображай на лице недоумение, непонимание, раздумье. Но признаваться нельзя ни в чем!»

Выйти сухим из воды

Самый известный случай разоблачения советского резидента произошел 21 июня 1957 года, когда в результате предательства радиста нелегальной разведки Хяюхянена американские спецслужбы задержали агента ГРУ Вильяма Фишера. Несмотря на то что ФБР нагрянуло внезапно, Фишер сохранял удивительное самообладание.

Получив разрешение взять с собой принадлежности для рисования, резидент предварительно почистил свою палитру, причем листком бумаги, на котором содержалась еще не расшифрованная радиограмма. На глазах у американских спецслужб улики благополучно были смыты в унитаз.

На первый вопрос «Ваше имя?» разведчик без промедления ответил: «Абель Рудольф Иванович». Фишер назвал имя своего коллеги. В США, кроме него, Абеля никто не знал. В Москве решили, что арестованный разведчик вряд ли станет скрывать такую ерунду, как свое имя, а значит, он не «расколется». Фишера решили спасать. Однако только в 1962 году Вильям Фишер был возвращен на родину в результате обмена на пленного американского пилота Фрэнсиса Пауэрса.

По мнению генерала Юрия Дроздова, предательство — это явление, с которым в разведке очень сложно бороться. Он приводит пример супружеской пары разведчиков-нелегалов, которых условно называет Т. и Г. Безукоризненно работая в одной из стран, агенты обнаружили, что происходит какая-то утечка. Вскоре Г. заметил слежку. Т., которая должна была скоро родить, оперативно уничтожила улики и решила действовать.

Чтобы уйти через третью страну, она повезла заболевшего мужа якобы лечиться на юг, а там вместе с двумя детьми они пересекли границу другого государства. Попасть в СССР уже не составило больших трудов. Позднее вычислили и предателя. Им оказался двойной агент Олег Гордиевский, тайно работавший на британскую разведку.

С американским гражданином Гарри Голдом, который занимался промышленным шпионажем в пользу Москвы, советская разведка прекратила сотрудничество по собственной инициативе. Причина – нарушение агентом норм безопасности. И действительно, в 1946 году ФБР совместно с британскими спецслужбами установили за Голдом слежку.

В инструкции было прописано, что если агент почувствует опасность, то он должен стоять в определенном месте с курительной трубкой. Несколько раз Гарри Голд приходил в условленное место, закуривал трубку, но никто с ним в контакт так и не вступил.

источник

За годы Великой Отечественной войны советские войска взяли в плен почти 3,5 миллиона солдат и офицеров войск вермахта и их союзников. Первый масштабный захват в плен значительного числа военнослужащих произошел после Сталинградской битвы. В ходе этой военной операции были разоружены порядка 90 тысяч человек во главе с генералом-фельдмаршалом Паулюсом.

В период с 1946-го по 1956 год пленные были освобождены и репатриированы на родину. Однако около 15% от их общего числа остались лежать в советской земле, на кладбищах исправительно-трудовых лагерей и спецпоселений. По некоторым данным, домой вернулись не более 20% тех, кто сдался в плен под Сталинградом. Одним из крупных лагерей, где содержались пленные солдаты СС и Вермахта, был Бакаллаг в Челябинске.

История создания

Быстрое развитие довоенной индустрии на Урале столкнулось с нехваткой рабочих рук. Особенно остро эта проблема встала с началом Великой Отечественной войны. На Урал эвакуировались заводы европейской части СССР, необходимо было увеличивать производство патронов, снарядов и военной техники. При этом большинство трудоспособного населения ушло на фронт.

Советское руководство решало этот вопрос силовым методом. В ход пошло использование подневольного труда заключенных. Дополнительным источником рабочей силы стали трудовые повинности – фактически принудительная мобилизация гражданского населения на шахты и заводы.

После вторжения германских войск на территорию СССР руководство страны расценило советских немцев как потенциальных предателей и скрытую угрозу безопасности страны. В августе 1941 года был издан указ о переселении немцев Поволжья. Жители бывшей автономной республики, а также немцы из других областей запада СССР были осенью того же года депортированы на Урал и в Северный Казахстан.

Челябинская область приняла большое количество немецких переселенцев. По задумкам партийных властей дополнительные рабочие руки были привлечены на крупные предприятия области. Созданный в ноябре 1941 года исправительно-трудовой лагерь был назван Бакаллаг – по одноименному поселку. Заключенных этого учреждения направили на строительство Бакальского (впоследствии Челябинского) металлургического завода.

Трудовые резервы

Металлургический завод строился на Бакальском железорудном месторождении железных руд. Залежи были разведаны еще в 18 веке, но лишь в советские годы началась их промышленная разработка. Основную долю среди работников составляли советские немцы-спецпереселенцы. В феврале 1942 года власти официально утвердили порядок их привлечения к принудительному труду силами НКО и НКВД. Эта система получила в СССР полуофициальное название «трудармия».

К началу года количество спецпоселенцев Челябинской области достигало 281 000 человек, или более 10% от общего числа по стране.

В 1942 году в Бакаллаг прибыли первые военнопленные. Кроме немцев среди них были румыны, финны, австрийцы, словаки, чехи. К 1944 году почти 60% контингента лагеря, содержащего 20 696 человек, составляли немцы-трудармейцы, а общее количество немцев, включая военнопленных, составило 87%.

К апрелю 1943 года строительство было завершено, предприятие переименовано в Челябинский металлургический завод. «Придворный» лагерь комбината, получил название Челяблаг (ИТЛ Челябметаллургстроя), однако заключенные и сотрудники продолжали неофициально использовать старое имя – Бакаллаг. Контингент лагеря продолжил работать в цехах завода.

Как велась работа?

Система Бакаллага включала четыре лагерных участка, где работали только заключенные, а также 16 строительных отрядов из спецпереселенцев-трудармейцев. Стройотряды делились на колонны по 1023 человека, а те, в свою очередь, на небольшие бригады различного профиля и специальностей, включающие до 25 человек.

Помимо цехов Челябинского металлургического завода заключенные и трудармейцы работали на других предприятиях Челябинской области – копейкинская и коркинская шахты, участки по заголовке леса, агломерационная фабрика, рудничные участки. Каждая точка охранялась не менее строго, чем основная территория лагеря – с наблюдательными вышками, собаками и колючей проволокой.

На предприятии насаждалась жесткая дисциплина, по букве и духу соответствовавшая порядкам ГУЛАГа. Рабочий день в Бакаллаге продолжался от 10 до 11 часов. Ежедневная пайка напрямую зависела от выполнения сотрудником плана выработки – тот, кто не справился с заданием, получал сущие крохи. Ослабев от голода, человек не мог выполнить норму и назавтра – порочный круг приводил к дистрофии и смерти.

Спецпереселенцам полагалась зарплата, которая также зависела от процента выполнения плана и поведения сотрудника. Из этих денег вычиталась сумма за коммунальные и бытовые расходы, питание и обязательные государственные займы в Фонд обороны. Бакаллаг охраняли семь дивизионов, в каждом – 2-5 взводов ВОХР.

Дорога в один конец

Только за период строительства металлургического комбината умерли от болезней, голода, несчастных случаев и переохлаждения или были казнены более 8,5 тысячи человек – каждый пятый из тех, кто попал в Бакаллаг. Более четверти погибших были заключенными-пленными, остальные – советскими гражданами – трудармейцами.

Умершие находили последний приют без табличек и памятников. Их опускали в общие рвы на кладбище недалеко от пос. Першино. В 1943 году часть территории, где хоронили заключенных, была превращена в шлакохранилище и залита расплавленными при добыче металла шлаками. До сих пор неизвестно точное количество похороненных: по оценкам ученых, их число – от 20 000 до 30 000 человек. Через 30 лет после окончания войны на территории кладбища было развернуто заводское подсобное хозяйство.

Северо-Восточное кладбище Челябинска в наши дни находится рядом с жилыми кварталами. Жильцы вспоминали, что во время новоселья буквально во дворе находились открытые могилы.

Учительница челябинской школы № 59, краевед Марина Салмина скрупулезно исследовала историю Северо-Восточного кладбища. «В войну здесь были похоронены трудармейцы, венгерские, румынские и немецкие пленные. Они строили дома, трамвайные пути, дороги, заводы. Военнопленных водили на работы в форме вермахта – у них просто не было других вещей. Они не зондер-команды, не каратели – а просто такие же жертвы войны», — отметила она.

Послевоенная судьба Бакаллага

Челябинский ученый-историк Владимир Баканов после войны работал начальником отдела учета военнопленных. Он рассказывал, что лагерные отделения дислоцировались в землянках, шлакоблочных строениях и даже бывшей конюшне.

Среди пленных были чехи, румыны, словаки, австрийцы, закарпатские украинцы, чехи, итальянцы. Почти все – малограмотные деревенские парни. Немцев содержали отдельно. Нескольких настоящих эсэсовцев потом этапировали на суды, и они не вернулись. Все остальные были в 50-е годы отправлены под конвоем домой.

Охранники вспоминали, что немцы не нарушали порядка, беспрекословно выполняли команды. Если охранник отлучался по личным делам и опаздывал, они сами строились в колонны и шли к лагерю, где останавливались и дожидались конвоира-растяпу. Нередко немцы делились с охранником своим нехитрым обедом.

После войны почти половину отряда составляли молодые женщины, интернированные из Германии. Кладовщица лагеря военнопленных Галина Старикова вспоминает немок как старательных мастериц, отзывчивых и добрых.

Конец Бакаллага

К маю 1947 года советское руководство приняло решение о ликвидации Бакаллага. Производство переходило на мирные рельсы. Выжившие пленные немцы были поэтапно репатриированы на родину, а трудармейцы до 1956 года оставались в режиме спецпоселенцев и отмечались в комендатуре.

На Северо-Восточном кладбище Челябинска в 90-е годы воздвигнута небольшая часовня. Местные жители вспоминают, что однажды туда приходила неизвестная женщина, дочка военнопленного, который на спецпоселении сошелся с советской женщиной. Она пыталась найти отцовскую могилу, но не сумела.

В 1990-е годы бывший военнопленный Людвиг Мюллер с сыном и внуками приехал в Челябинск, чтобы почтить память умерших в лагере земляков. На Северо-Восточное кладбище Челябинска каждый год приезжают туристы из Германии, Австрии и Венгрии – потомки умерших здесь солдат Вермахта.

источник

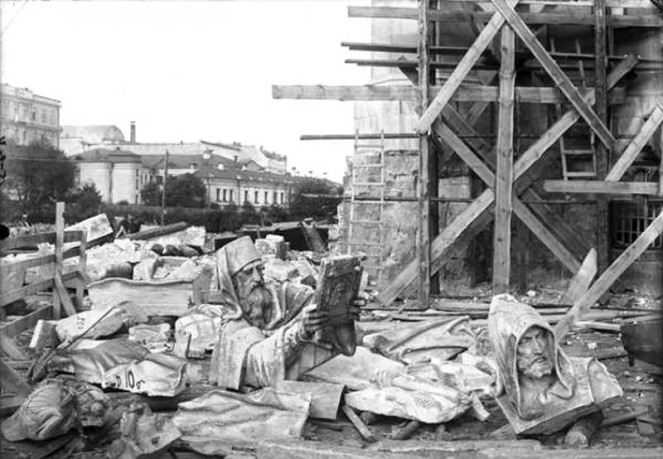

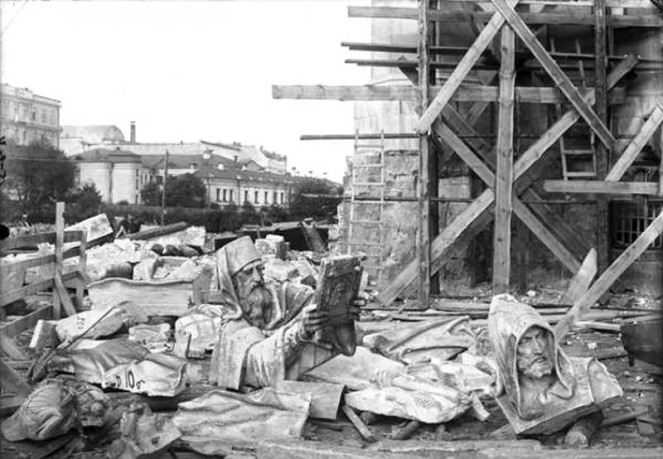

5 декабря 1931 года был взорван Храм Христа Спасителя. Это был знаковый момент для русской истории, ни одна эпоха не уничтожала столько памятников, как советская. Строить «новый мир» хотели на руинах.

Храм Христа Спасителя

2 июня 1931 года, по распоряжению Сталина, Храм Христа Спасителя был предназначен к сносу для строительства другого «храма» – огромного Дворца Советов высотой 420 м, планировалось превзойти 381-метровый американский небоскрёб Эмпайр Стейт Билдинг. Дворец должна была венчать грандиозная статуя Ленина. Работы велись в течение нескольких месяцев, но разобрать Храм до основания так и не удалось, поэтому было решено его взорвать. После первого взрыва Храм устоял, и пришлось заложить второй слой взрывчатки. Почти полтора года понадобилось только на разбор обломков. Строительство Дворца Советов, начатое в 1937 году, так и не было завершено – планы разрушила Великая Отечественная Война. Многие годы на месте взорванного Храма зияла чудовищная дыра, а в 1960 году там появился бассейн «Москва». В конце 1994 года бассейн был снесён для восстановления Храма Христа Спасителя.

Церковь Спаса-на-Сенной

Храм находился на Сенной площади в городе Санкт-Петербурге и являлся памятником позднего барокко. Его построили в 1761 году, но освящение главного придела состоялось лишь почти четыре года спустя. В XIX веке при храме существовало приходское духовное училище, приют для сирот и Благотворительное общество для помощи бедным. Во время гражданской войны все ценности из церкви изъяли. С апреля 1938 года храм закрыли и сняли с охраны, но взрыв произошёл лишь 23 года спустя. По неосторожности инженеров были повреждены сваи Исакиевского собора. Через 2,5 года на освободившемся месте был открыт вестибюль наземного выхода станции метрополитена «Площадь Мира» (ныне «Сенная площадь»).

Церковь Успения на Покровке

Храм Успения на Покровке был любимым храмом Фёдора Достоевского. Его жена вспоминала, что, бывая в Москве, он возил ее, «коренную петербуржку», посмотреть на эту церковь, потому что чрезвычайно ценил ее архитектуру. И бывая в Москве один, Достоевский всегда ехал на Покровку помолиться в Успенской церкви и полюбоваться на нее. Успенская церковь была названа «восьмым чудом света». Современникам Успенский храм представал громадой составленных церквей, летящих в небеса, но вместе с тем стройным, как архитектурная поэма. Это чудо имело вырезанную на портале символическую надпись «Дело рук человеческих».

В ноябре 1935 года Моссовет под председательством Н. А. Булганина постановил закрыть и снести Успенскую церковь, «имея в виду острую необходимость в расширении проезда по ул. Покровке». Перед сносом провели необходимые научные работы и обмеры. Два резных наличника и фрагменты фасада передали в музей при Донском монастыре, верхний иконостас 1706 года – в Новодевичий монастырь, где он был поставлен в надвратном Преображенском храме. Зимой 1936 года Успенскую церковь снесли до основания, на ее месте образовался пресловутый скверик с березками на углу Покровки и Потаповского переулка.

Александро-Невский собор

Главным православным храмом Царицына (ныне Волгограда) был кафедральный собор Александра Невского. Это огромное сооружение располагалось на Александровской площади и хорошо просматривалось с Волги. Собор был построен после чудесного спасения в железнодорожной катастрофе царя Александра III. На строительство храма ушло почти два десятилетия, так как строился он на народные пожертвования. Собор простоял совсем немного – около 14-ти лет. 21 марта 1939 года храм взорвали по причине «благоустройства» города. В настоящее время ведутся споры о восстановлении храма.

Святодуховский собор (Петрозаводск)

Строительство собора началось весной 1860 года, а завершилось только через 12 лет. Строился храм как на казённые деньги, так и на пожертвования горожан. В 1875 году его переименовали в Кафедральный собор во имя Сошествия Святого Духа. В 1930-е годы храм закрыли по решению Петрозаводского городского совета, а затем взорвали и разрушили. Память о нём сохранилась лишь в архивных документах, рисунках и фотографиях.

источник

5 декабря 1931 года был взорван Храм Христа Спасителя. Это был знаковый момент для русской истории, ни одна эпоха не уничтожала столько памятников, как советская. Строить «новый мир» хотели на руинах.

Храм Христа Спасителя

2 июня 1931 года, по распоряжению Сталина, Храм Христа Спасителя был предназначен к сносу для строительства другого «храма» – огромного Дворца Советов высотой 420 м, планировалось превзойти 381-метровый американский небоскрёб Эмпайр Стейт Билдинг. Дворец должна была венчать грандиозная статуя Ленина. Работы велись в течение нескольких месяцев, но разобрать Храм до основания так и не удалось, поэтому было решено его взорвать. После первого взрыва Храм устоял, и пришлось заложить второй слой взрывчатки. Почти полтора года понадобилось только на разбор обломков. Строительство Дворца Советов, начатое в 1937 году, так и не было завершено – планы разрушила Великая Отечественная Война. Многие годы на месте взорванного Храма зияла чудовищная дыра, а в 1960 году там появился бассейн «Москва». В конце 1994 года бассейн был снесён для восстановления Храма Христа Спасителя.

Церковь Спаса-на-Сенной

Храм находился на Сенной площади в городе Санкт-Петербурге и являлся памятником позднего барокко. Его построили в 1761 году, но освящение главного придела состоялось лишь почти четыре года спустя. В XIX веке при храме существовало приходское духовное училище, приют для сирот и Благотворительное общество для помощи бедным. Во время гражданской войны все ценности из церкви изъяли. С апреля 1938 года храм закрыли и сняли с охраны, но взрыв произошёл лишь 23 года спустя. По неосторожности инженеров были повреждены сваи Исакиевского собора. Через 2,5 года на освободившемся месте был открыт вестибюль наземного выхода станции метрополитена «Площадь Мира» (ныне «Сенная площадь»).

Церковь Успения на Покровке

Храм Успения на Покровке был любимым храмом Фёдора Достоевского. Его жена вспоминала, что, бывая в Москве, он возил ее, «коренную петербуржку», посмотреть на эту церковь, потому что чрезвычайно ценил ее архитектуру. И бывая в Москве один, Достоевский всегда ехал на Покровку помолиться в Успенской церкви и полюбоваться на нее. Успенская церковь была названа «восьмым чудом света». Современникам Успенский храм представал громадой составленных церквей, летящих в небеса, но вместе с тем стройным, как архитектурная поэма. Это чудо имело вырезанную на портале символическую надпись «Дело рук человеческих».

В ноябре 1935 года Моссовет под председательством Н. А. Булганина постановил закрыть и снести Успенскую церковь, «имея в виду острую необходимость в расширении проезда по ул. Покровке». Перед сносом провели необходимые научные работы и обмеры. Два резных наличника и фрагменты фасада передали в музей при Донском монастыре, верхний иконостас 1706 года – в Новодевичий монастырь, где он был поставлен в надвратном Преображенском храме. Зимой 1936 года Успенскую церковь снесли до основания, на ее месте образовался пресловутый скверик с березками на углу Покровки и Потаповского переулка.

Александро-Невский собор

Главным православным храмом Царицына (ныне Волгограда) был кафедральный собор Александра Невского. Это огромное сооружение располагалось на Александровской площади и хорошо просматривалось с Волги. Собор был построен после чудесного спасения в железнодорожной катастрофе царя Александра III. На строительство храма ушло почти два десятилетия, так как строился он на народные пожертвования. Собор простоял совсем немного – около 14-ти лет. 21 марта 1939 года храм взорвали по причине «благоустройства» города. В настоящее время ведутся споры о восстановлении храма.

Святодуховский собор (Петрозаводск)

Строительство собора началось весной 1860 года, а завершилось только через 12 лет. Строился храм как на казённые деньги, так и на пожертвования горожан. В 1875 году его переименовали в Кафедральный собор во имя Сошествия Святого Духа. В 1930-е годы храм закрыли по решению Петрозаводского городского совета, а затем взорвали и разрушили. Память о нём сохранилась лишь в архивных документах, рисунках и фотографиях.

источник

Наталья Бонк — женщина, которая научила полмира английскому языку

Не каждому человеку в свои 92 года удается так замечательно выглядеть, сохранить оптимизм и тонкое чувство юмора. В совершенстве овладеть иностранным языком и научить любить его несколько поколений. А точнее, дать жизнь такому учебнику, который, многократно переиздаваясь, остается популярным более полувека и будет актуален еще многие годы.

Автор методики изучения английского языка Наталья Бонк уже давно с улыбкой относится к тому, что ее «детище» ласково называют ее фамилией, ставшей нарицательной. Сегодня мы поговорим о «бонке», которому нет аналогов в мире, и о его талантливом авторе.

Мечта

Наталья Бонк с родителями./ Фото: aiks-ekb.ru

Наталья Кроль родилась в Москве в семье интеллигентов. Ее отец был очень грамотным специалистом и возглавлял один из крупнейших столичных заводов. Мама Наташи была талантливой пианисткой и певицей. В их гостеприимном доме часто собирались творческие люди, которые оказали огромное влияние на решение девочки стать актрисой.

С детства Наташа любила петь, танцевать, декламировать и очень естественно держалась перед аудиторией. Родители всячески поощряли желание дочери посвятить себя сцене. Особенно талантом девочки восхищалась ее няня, которая была первой зрительницей и ценительницей ее «спектаклей». Наталья Александровна и сейчас называет эту женщину главным человеком в своей жизни.

Наталья Бонк в нежном возрасте./ Фото: muz-tracker.net

Наташа училась в элитной школе, в которую принимали только детей высшего руководства страны. Все свободное от уроков время девочка проводила на сцене, участвовала во всех школьных театральных постановках и представлениях. У нее даже появилась группа поклонников и поклонниц ее таланта. Обычно они занимали первые ряды на спектаклях и одаривали её овациями. Среди этих школьников была и Светлана Аллилуева, дочь Иосифа Сталина.

Уже в послевоенные годы Наталья встретила Светлану в консерватории. Аллилуева не сомневалась, что ее подруга учится в ГИТИСе. А когда узнала о ее выборе, была явно огорчена. Позже в своих воспоминаниях дочь Сталина напишет: «Девушка, от которой ждали достаточно многого, стала простой учительницей зарубежного языка».

Случайный выбор

Наталья Бонк в студенческие годы./ Фото: peoples.ru

Когда настал час поступать в театральное учебное заведение, они все уже были эвакуированы. И на факультет английского языка МГПИИЯ в свои 16 лет Наталья попала совершенно случайно. В дни войны девушка часто оказывалась дома одна. В вверено было беречь продовольственные карточки и в нужный момент их «отоваривать».

Однажды, купив на них баранью ногу, Наташа пошла вдоль Остоженки и увидела на надпись «Московский государственный институт иностранных языков». Ноги сами понесли ее в этот храм науки. Дойдя со своей ценной ношей до кафедры английского языка, девушка увидела там профессора фонетики и поведала, что закончила школу и желала пойти на первый курс.

Обложка знаменитого учебника под редакцией Бонд./ Фото: litinstitut.ru

Он поинтересовался, почему она выбрала именно английский язык. Наташа рассказала, что по-немецки уже разговаривает свободно с самого детства. В итоге ее зачислили в институт без всякого прослушивания.

Сейчас Наталья Александровна с юмором вспоминает, что ее «приняли с бараньей ногой», и что она долгое время не знала, к какому ремеслу ее готовят, так как изначально пропустила слово «педагогический» в названии ВУЗа.

Первый учебник

Ура! первый учебник горов./ Фото: itogi.ru

По окончании института Наталья, тогда уже Бонк, стала преподавать на курсах иностранных языков Министерства внешней торговли. Специальных учебников тогда не было, и Наталья Александровна сама сочиняла задания, чтобы найти занятия для аудитории. Как-то старший преподаватель поинтересовался, где она берет такой замечательный материал, и был приятно удивлен, услышав ответ.

Вскоре Бонк позвал директор курсов и предложил Наталье руководить маленькой группой учителей по подготовке упражнений для ведения уроков по английскому языку. В помощь ей дали двух талантливых коллег — Галину Котий и Наталью Лукьянову , которые и стали соавторами Бонк в создании прогрессивного учебника.

Наталья с присущей ей скромностью говорит, что не понимает, по какой причине книгу называют по ее фамилии — «бонком». Его разрабатывала группа авторов, которые решили, что справедливо будет разместить их фамилии в алфавитном порядке. Так она оказалась первой.

Бессмертная книга

Ищите в книжных магазинах! / Фото: wildersco.ru

Очень часто автор сравнивает своего «бонка» с Кощеем Бессмертным. На этой книге выросло не одно поколение студентов. Известен такой забавный случай, когда Наталье Александровне позвонила женщина и от имени всех педагогов сказала: «Мы очень признательны Вам за Ваш двухтомник, благодаря которому мы приобрели себе квартиры и купили дачные участки».

Сама же автор на его издании не обогатилась. И все благодаря советскому бюрократизму. Кому-то «наверху» не давал покоя тот факт, что учебник безумно популярен и часто переиздается, причем, при каждом новом издании его авторам надо было выплачивать весомый гонорар. И тогда появился новый закон: работа оплачивается только при первом издании.

Наталья Бонк всегда готова к работе./ Фото: golosarmenii.am

Впервые учебник Натальи Бонк был выпущен за границей издательством «Глобус». И когда прибыли первые тома этого увесистого коричневого гроссбуха в столицу, авторы ужаснулись и начали обзванивать всех знакомых, чтобы те скорее раскупили это «чудовищное по весу издание». А на то, что книга была крайне идеологизированной, никто тогда даже не обратил внимания. В последующих изданиях эта проблема была устранена, и сборник приобрел достойную бессмертную историю.

Правила Бонк

Наталья Бонк: чтобы выучить английский, нужно желание./ Фото: tecentde.cuccfree.com

Когда Наталью Александровну спрашивают, как правильно изучать иностранный язык, она отвечает, что главное — это желание. На первом месте, по мнению лингвиста, стоит знание родного языка. Грамотному человеку легче осваивать что-то новое, а освоив, не стоит останавливаться на достигнутом. Наука — это постоянное совершенствование. Но самое основное — это живое общение на уровне человек-человек. И если его заменить только мертвыми компьютерными технологиями, говорит создательница «бонка», тогда считайте, что все старания Господа Бога по созданию человека прошли даром…

09. ххх.

источник

Ростовский областной суд в 1974 году рассматривал дело братьев Толстопятовых. Уникальность этого дела была в том, что банда Толстопятовых была «передовой» в преступном мире и вооружалась самодельными автоматами и револьверами – в то время оружие было проще сделать самому, чем купить его на черном рынке.

«Гангстеризм — явление не для нашей почвы!»

В течение двух десятилетий в СССР судом не рассматривались дела «о бандитизме». Считалось, что банды разгромлены, и больше не смогут возродиться. Тем не менее, были преступные группы, которые совершали нападения, но их дела классифицировали как вооруженный разбой – ведь в стране победившего социализма не могло быть бандитов. В 70-е годы прокуроры любили повторять: «гангстеризм — явление не для нашей почвы!».

С 1968 года по 1973 год, на протяжении 5 лет, банда Толстопятовых держала в напряжении Ростов-на-Дону. Их называли «фантомасами», за то, что они маскировались, натягивая на голову женские черные чулки для маскировки. За 5 лет банда Толстопятовых совершила 14 вооруженных нападений: на кассиров госучреждений и предприятий, на инкассаторов, на магазины и своровала 150 тысяч рублей. Сегодня эти цифры кажутся незначительными, но тогда количество нападений и отнятая сумма поражали воображение.

Кто входил в преступную группировку

Банда Толстопятовых состояла из 4-х человек: Владимир и Вячеслав Толстопятовы, Владимир Горшков и Сергей Самасюк. Прозвище «фантомасы» получили не только потому, что надевали на голову женские чулки, но и потому, что на время действия группировки пришлась премьера 3-й части фильма о Фантомасе.

Основатель банды Вячеслав Толстопятов родился в 1940 году, в Брянске. В детстве любил чертить, конструировать, особенно срисовывать, добиваясь того, что его копия рисунка не отличалась от оригинала. В 15 лет научился срисовывать денежные купюры и разменивал их в вино-водочных магазинах. Спиртное выкидывал, а на сдачу покупал себе сладости, книги, карандаши. Со временем он начал сбывать срисованные купюры таксистам.

Он увидел, что таксисты не разворачивали банкноты, и начал срисовывать деньги только с одной стороны. Это его и погубило: один из таксистов развернул купюру и увидел, что на другой стороне ничего нет! Вячеслава на 4 года посадили в тюрьму, в колонию общего режима.

В тюрьме он познакомился с Сергеем Самасюком, и там они начали разрабатывать план банды. Выйдя на свободу, Толстопятов Вячеслав заручился поддержкой старшего брата, Владимира Толстопятова. Четвертым в банду взяли Владимира Горшкова, который был давним знакомым братьев.

Банда Толстопятовых: начало

Ростов «узнал» о банде в октябре 1968 года, когда Толстопятовы и их подельники захватили машину Ростовского часового завода. За рулем был Дзерон Арутюнов. Толстопятовым нужна была машина, чтобы напасть на кассира Областной конторы государственного банка. Но нападение не состоялось: Арутюнов выскочил из машины, и бандиты поняли, что эту машину лучше не использовать для своих коварных целей. Неудача подстегнула бандитов.

В октябре 1968 года они попытались напасть на магазин №46 в поселке Мирный. Но кассиры смогли спрятать выручку, и бандиты смогли унести только 526 рублей. В ноябре банда ограбила женщину около Октябрьского отделения Госбанка. Они отняли у женщины сумку, в которой было 2700 рублей. В декабре Толстопятовы ограбили продовольственный магазин на улице Мечникова в Ростове и «обогатились» на целых 1498 рублей.

После трех не слишком удачных нападений, бандиты поняли: они плохо готовятся. Было решено ограбить Химзавод. Толстопятовцы подошли к подготовке дела скрупулезно: Вячеслав Толстопятов пытался устроится на завод, узнал дни, когда выдают зарплату, наблюдал за кассиршами, машиной, которая привозила деньги…И снова промах: в «день икс» сумку с деньгами несла не кассирша, а охранник. Мужчина не испугался, побежал в здание завода, вытащил свой наган и прогнал бандитов. После этого Толстопятовы «залегли на дно» на полтора года.

В 1971 году банда Толстопятовых напала на строительную организацию УНР-112, и смогла унести 17 тысяч рублей. В декабре 1971 они также ограбили инкассаторов около сберкассы, и смогли «заработать» 20 тысяч рублей. Всего нападений было 14, общая сумма награбленного – 150 тысяч рублей.

Самодельное оружие

За вооружение банды отвечал Вячеслав Толстопятов. Оружие изготавливалось в полупромышленных условиях: заготовки делали в мастерской, детали заказывали фрезеровщикам на заводе «по блату». До начала серии нападений было изготовлено 4 револьвера, 2 пистолета уникальной конструкции, 11 гранат и даже бронежилеты.

Разработанная тактика бандитов

Несмотря на первые неудачи, тактика нападения была на тот момент передовой для мира преступников. У толстопятовцев было 2 варианта ограбления: сначала один из бандитов останавливает машину с просьбой подвезти его. После того, как удалось поймать машину, бандит просил его отвезти в назначенное место, где его ждали другие члены банды. Водителя связывали, и помещали на заднее сидение или багажник. Вячеслав Толстопятов всегда был «водителем», а Самасюк и Горшков совершали нападение. После этого на огромной скорости машина уезжала, водителя и авто оставляли где-нибудь в незаметном месте.

В другом случае на месте нападения захватывали машину инкассаторов. После на этой машине совершали преступление и скрывались.

В «активной фазе» преступления Владимир Толстопятов не участвовал. Обычно он работал в тылу: идейно вдохновлял группировку, наблюдал за обстановкой после совершения преступления, следил за милицией и слушал рассказы свидетелей.

Задержание

Чтобы задержать бандитов, оперативный штаб МВД создал мобильные группы реагирования, оборудовал рацией несколько автомобилей милиции. В начале лета 1973 года банду Толстопятовых поймали: они пытались ограбить кассу НИИ «Южгипроводхоз». Во время задержания был убит Сергей Самасюк, Горшков получил ранения.

Приговор

1 июля 1974 года братьям Толстопятовым и Владимиру Горшкову вынесли приговор в виде смертной казни. 8 соучастников получили разные сроки тюремного заключения, за пособнические действия или недонесение. Все жалобы были отклонены, и 6 марта 1975 года братья Толстопятовы и Горшков были расстреляны.

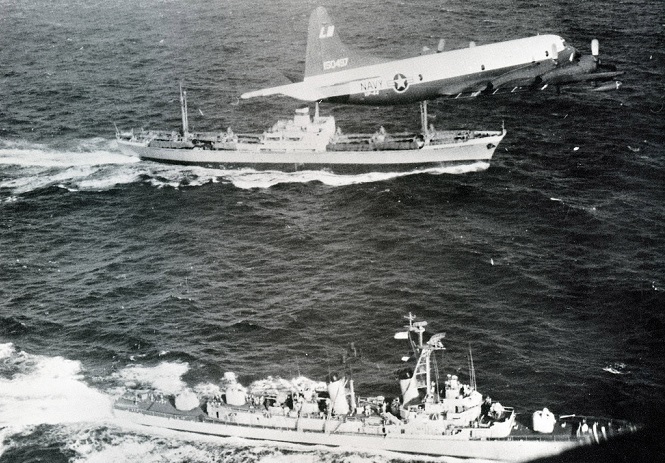

Тринадцать дней Карибского кризиса были настоящей встряской для мирового сообщества. Тогда казалось, мало что сможет помешать политическим амбициям двух сверхдержав – СССР и США: мир был в шаге от ядерной войны.

Предпосылки

1 января 1959 года на Кубе победила революция. На смену проамериканскому режиму Фульхенсио Батисты пришли социалисты во главе с молодым лидером Фиделем Кастро. Первым же делом он попытался наладить добрососедские отношения с США, но тщетно: Белый дом в лице президента Эйзенхауэра отказался идти на сближение.

В ответ Кастро принимает меры, направленные против засилья американцев на Кубе, в частности, национализирует все американское имущество.

Вашингтон в долгу не остается и вводит эмбарго на вывоз сахара и ввоз нефти. А параллельно готовит карательную операцию.

Вторжение экспедиционного корпуса США составленного из числа кубинских эмигрантов произошло уже при Джоне Кеннеди – в апреле 1961 года. Но благодаря успешной работе кубинской разведки сразу после высадки в заливе Кочинос («Свиней») бригада боевиков была уничтожена. Впрочем, противостояние с США обещало быть горячим.

За помощью к Москве

Вторжение подтолкнуло Кастро на сближение с Москвой, которая охотно откликнулась на предложение помочь молодому социалистическому государству. Однако ключевую роль в решении советского руководства, пожалуй, сыграл военно-стратегический фактор – географическое положение Кубы, которая располагалась всего в 90 милях от побережья США.

Бывший министр обороны США Роберт Макнамара в своих воспоминаниях заявляет, что у администрации Кеннеди не было намерения совершать полномасштабное вторжение на Кубу. Советское и кубинское руководство тогда исходило из противоположных соображений, а поэтому в мае 1962 года на заседании Совета Обороны СССР принимается решение о размещении на территории Кубы баллистических ракет.

Остров Свободы получал «ядерный зонтик» – надежное прикрытие на случай военной агрессии со стороны США, а СССР – дополнительный козырь в противостоянии со своим политическим противником. 14 октября 40 ракет и большая часть оборудования прибыли на Кубу.

Помимо пяти подразделений баллистических ракет (трех Р-12 с радиусом действия до 2000 км и двух Р-14 с максимальной дальностью до 4500 км) на Кубу предполагалось направить четыре мотострелковых полка, два танковых батальона, эскадрилью МиГ-21, а также два крейсера, четыре эсминца и одиннадцать подводных лодок.

Несмотря на статус операции «совершенно секретно», американская разведка обнаружила размещенные на Кубе советские ракеты и эскадрилью самолетов. Это вынудило Кеннеди объявить о военно-морской блокаде острова.

Борьба интересов

Советская сторона долгое время упорно отрицала наличие на Кубе какого-либо вооружения, называя размещенную технику «исследовательским оборудованием». Впрочем, советские дипломаты не знали, что в действительности происходило на Кубе. Когда планы СССР стали очевидными Хрущев попытался убедить Кеннеди в отсутствии агрессивных намерений со стороны СССР. Но глава Белого дома требовал демонтировать наступательное оружие и возвратить его в Советский Союз.

В письме американскому президенту советский лидер так мотивировал решение военного руководства страны:

«Вы хотите обезопасить свою страну, и это понятно…Но как же нам, Советскому Союзу, нашему правительству оценивать ваши действия, которые выражаются в том, что вы окружили нас военными базами».

По инициативе правительства СССР было созвано заседание ООН, на котором разгорелась ожесточенная полемика между представителями США и СССР. Увы, но воинственная риторика с обеих сторон не принесла желаемых результатов.

«Черная суббота»

Когда пусковые позиции для советских ракет были установлены американское командование начало подготовку к возможному вторжению по первому сигналу: на юг страны была переброшена 1-я танковая дивизия, ВВС перешли в состояние боевой готовности.

Накал страстей достиг своего апогея 27 октября 1962 года, вошедшего в историю как «черная суббота». В период наивысшей активности полетов американской стратегической авиации над Кубой советской зенитной установкой был сбит один из самолетов-разведчиков, пилот погиб.

По словам исследователя Анатолия Докучаева: до сих пор не установлено, кто же несет ответственность за сбитый самолет. На следующий день после инцидента от министра обороны СССР пришла шифровка, состоявшая из двух фраз: «Вы поторопились. Наметились пути урегулирования».

В день гибели американского пилота президент США принял решение через двое суток начать бомбардировку советских ракетных баз и готовиться к вторжению на Кубу.

Многие американцы в панике стали покидать крупные города опасаясь ударов советских ракет.

В тот момент мир как никогда был близок к ядерной войне. Генерал Анатолий Грибков, участвовавший в памятной операции, подтверждал, что командующий советской группировкой на острове генерал Исса Плиев имел все полномочия применять ядерное оружие в случае полномасштабного вторжения США на Кубу.

Но в воскресенье 28 октября советское руководство все же приняло решение отвести наступательное вооружение с острова.

Разрядка

О степени нервозности среди американских политиков во время Карибского кризиса может свидетельствовать воспоминание посла СССР в США Анатолия Добрынина, который, побывав в кабинете Генерального прокурора США брата президента Роберта Кеннеди, отмечал беспорядок и скомканный на диване плед, «где хозяин кабинета урывками спал».

Демонтаж советских ракетных установок занял около 3-х недель. И только 20 ноября, убедившись, что СССР вывез свои ракеты с острова американский президент дал команду снять блокаду Кубы. 12 декабря территорию острова покинул последний советский военнослужащий.

Карибский кризис, способствовавший обострению отношений между СССР и США, тем не менее, по оценкам западных и отечественных историков, сыграл положительную роль в снижении международной напряженности, заставил лидеров ведущих стран задуматься об ограничении гонки ядерных вооружений.

Советник посольства СССР в США Георгий Большаков писал, что «события октябрьских дней 1962 года – это первый и, к счастью единственный термоядерный кризис, являвший собой «момент страха и озарения», когда Н.С. Хрущев, Джон Кеннеди, Ф. Кастро и все человечество почувствовали себя в «одной лодке», оказавшейся в эпицентре ядерной пучины».

Важно отметить, что и Советский Союз, и США признали необходимость вести постоянный диалог, о чем свидетельствует установка «красного телефона» – прямой линии сообщения между Москвой и Вашингтоном на случай кризисных ситуаций.

В июне 1945 произошла насильственная выдача войсками Англии и США Советскому Союзу казаков и эмигрантов первой волны. Тогда стало понятно: с Европы выдача есть. Но вспоминать это событие не любят.

Расказачивание

Открытое сопротивление власти казаки начали практически сразу после событий революции, и согласно директиве ЦК РКП(б) было принято решение о необходимости провести «массовый террор против богатых казаков, истребляя их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью».

Данная операция в дальнейшем получила название «расказачивания», у казачьего населения отнимали продукты, скот и земли. Если бы не резкая политика большевиков, казаки могли бы стать хорошими союзниками Советов: первоначально атаманы казачьих войск хотели сделать Доно-Кавказский союз суверенным государством, соблюдающим нейтралитет в войне красных и белых, и общественное настроение после слухов об экономических успехах большевиков и массовой красной агитации склонялось к выбору большевиков своими союзниками. Однако террор большевиков сначала в Оренбургской губернии, а, затем, и в других казачьих регионах заставил казаков перейти на сторону белогвардейского движения.

Свои

Земли казаков завоевывали и освобождали для переселенцев, расстреливая и угнетая местное население, в том числе женское, как противников советской власти. Все казачьи станицы большевики обложили гигантскими налогами, несмотря на то, что далеко не все казаки поддерживали сопротивление.

После того, как перешедшие на сторону Советов красные казаки взяли столицу Дона, Новочеркасск, в город прибыли каратели-чекисты и расстреляли городскую интеллигенцию и офицеров, глумясь над трупами. После этого даже красные казаки стали противодействовать недавним союзникам.

Массовый расстрел около 5.5 тысяч нелояльных советской власти казаков в 1918-1919 на территории Кубани, Ставрополья и в области Войска Донского стал печальным исходом политики расказачивания. Однако на этом советская власть не остановилась, и в начале 30-х было проведено раскулачивание казаков, их арест и массовая депортация (около 300 000 человек) в Ставропольские и Сальские степи.

Чужие

В 1942 году Новочеркасск, бывшую столицу Войска Донского, оккупировали немецкие войска. Гитлер одобрил идею создания казачьих объединений под патронажем Германии, так как считал, что казаки – потомки готов – арийцев, не принадлежащих к «низшей» славянской расе. Казачьим сходом было решено создать казачье войско в составе Вермахта. После отступлений немецких войск (а с ними и казаков) в 1943, С. В. Павлов, занимавшийся созданием казачьих вооруженных формирований, приступил к организации «Казачьего стана». В Берлине в 1944 было образовано Главное управление казачьих войск, которые принимали участие в боевых действиях в Беларуси, подавляли восстание в Варшаве, а затем были передислоцированы в Италию для борьбы с антифашистским движением. Казачий стан укоренился на севере Италии: туда за счет земель местного населения были переселены семьи казаков, там расквартировывались казачьи войска, выходила газета «Казачья земля», многие города стали станицами.

30 апреля генерал немецких войск в Италии Ретингер принял решение о капитуляции, вследствие чего сорокатысячный Казачьий Стан вынужден был переселиться в восточный Тироль в Австрии. В мае начался сложный переход через Альпы, в ходе которого казакам пришлось вести ожесточенные бои с итальянскими партизанами. Спустя 10 дней, несмотря на сложности с погодой и нападениями, казаки добрались до города Лиенца, в котором они надеялись сдаться англичанам, чтобы не попасть в руки Советского Союза.

Выдача казаков

После того, как 18 мая Казачий Стан капитулировал перед англичанами, пленных казаков расположили в лагерях неподалеку от Лиенца. Несмотря на то, что командование казаков пыталось объяснить руководству Англии и США обстоятельства их союза с Германией и показать оборотную сторону сталинского режима, по результатам Ялтинской конференции было вынесено безоговорочное решение о выдаче всех пленных, имеющих советское гражданство на 1939 год Советскому Союзу.

Для того, чтобы не вызвать подозрения больших масс казаков, пусть и разоруженных, сперва было решено вызвать офицеров на некое «совещание», вследствие чего более 1500 офицеров было обмануто и вывезено английскими войсками. Казаки не думали, что офицерские понятия о чести позволят англичанам обмануть их: «Люди были прямо ослеплены… Да оно, отчасти, и понятно. Такой подлости еще не помнит история всех войн на земном шаре. Мало кто этого ожидал». Англичане умело манипулировали доверием казаков: заранее были пущены слухи о том, что военных Казачьего Стана собираются вывезти в Африку, а их семьи поселить в Англии. Много говорилось о раздоре между Сталиным и союзниками, якобы даже покинувших посольства в Москве. На самом же деле все вывезенные офицеры были переданы НКВД.

Выдача

На следующий день казакам сообщили, что все они будут репатриированы, и в случае нежелания возвращаться на родину, будет применена сила. Еще через несколько дней павших духом казаков ожидала новая трагедия: 1 июня, во время совершения траурного богослужения близ лагеря Пеггец, британские войска взяли в кольцо толпу собравшихся: «многотысячная толпа была охвачена кольцом танков, танкеток и грузовых машин». Сопротивление было жестоко подавлено, безоружных казаков стреляли и кололи штыками, «затрещал помост и были перевернуты столы, служившие престолом и жертвенником. Были задавленные насмерть».

Народ молился и покорно ожидал смерти, однако английский офицер кричал: «Казаки! Мы знаем, что вы храбрый народ, но в данном случае всякое сопротивление бесполезно. Вы должны быть возвращены на родину».

Казаков посадили в грузовики, разбежавшихся по лесам и горам ловили и также депортировали. Всего было выслано около 22 000 казаков, а также эмигрантов из Югославии и других стран. Казаков вывозили не только из Лиенца; страшная трагедия произошла и в Юденбурге. По словам очевидцев, рядом с поселком вдруг неожиданно заработал старый завод, хотя рабочие в это время находились по домам. Объяснение, невероятное, но очевидное, напрашивалось само: «Советы сжигают казаков…»

Казаков выдавали из Австрии, Франции, Италии, Англии, Дании и других государств Западной Европы. После акта передачи большинство командиров, офицеров, высших чинов были казнены, а основная масса казаков, в том числе и их семьи, была отправлена в ГУЛаг и на работу на шахтах. Многие умерли, а те казаки, что прошли через лагеря, постепенно переводились на режим спецпоселения, а после 1955 года согласно указу амнистировались и продолжили жить в СССР, утаивая страшные страницы истории своего прошлого.

источник