ссср

Советские автомобили успешно продавались за рубежом. Причём не только в Восточном блоке, где нашу продукцию часто брали в добровольно-принудительном порядке, но и на капиталистическом Западе.

ГАЗ-М20 «Победа» (1949)

Первая легковая машина, самостоятельно разработанная советским автопромом, стала и его «первой ласточкой», нашедшей массового покупателя за границей. Просторный салон и багажник, представительная внешность, комфорт пассажиров благодаря независимой подвеске, ремонтопригодная ходовая часть (сказался опыт производства военной техники), — все эти качества более, чем кто-либо, оценили западные… таксисты.

Например, в Финляндии таксопарки в современном понимании появились именно благодаря экспортной «Победе» (ранее «машины с шашечками» в Суоми представляли собой мешанину разных марок и классов, без единого стандарта окраски кузова).

Справедливости ради, следует вспомнить, что советские авто стали продаваться за рубеж ещё до войны: впервые с нашими четырьмя колёсами широкая европейская публика познакомилась на Парижской всемирной выставке-1937. Но, в любом случае, тогда речь шла об эпизодических экспортных партиях в единицы, максимум — десятки легковых «Эмок». «Победы» же вышли на международный рынок всерьёз: только в 1950 году за кордон их уехало 5 тысяч — десятая часть от общего производства. Причём, как мы уже говорили, продажи шли в острой конкурентной борьбе с именитыми западными концернами.

ГАЗ-21 «Волга» (1956)

На Всемирной выставке в Брюсселе-1958 «Волга» была признана лучшим автомобилем на континенте, после чего её стали покупать в 75 странах. О неубиваемости «двадцать первой» слагались легенды.

Говорят, однажды московские дипломаты так лихо рассекали по набережной Каира, что их «Волга» свалилась в Нил. Бедняжку вытащили на берег, завели с полоборота — и, к восторгу собравшейся толпы, покатили дальше!

Кстати, это был наш первый автомобиль, имевший серийную модификацию с правым рулём — для продажи англичанам, называвшим «Волгу» «рабочей лошадью». А бельгийцы именовали её ещё более прямолинейно: «танк на колёсах». И — покупали!

Москвич-412 (1967)

Двигатель продаж — реклама. А лучшая реклама — победа в спорте! Так рассудили инженеры Московского автозавода, в 1968 году отправляя своё новое детище на ралли «Лондон-Сидней». Причём гоночная модель минимально отличалась от серийной: доработанная подвеска, штурманские приборы на передней панели, дополнительный бензобак. 16 тысяч километров супермарафона — и дебютант занимает четвёртое место на финише (из 96 стартовавших)! А потом — пьедесталы на ралли «Тур Европы-71», «-72», «-74»! Неказистый «Москвичок» становится международным бестселлером.

Среди старых заводчан ходит байка, будто на сертификационный краш-тест во Францию отправился именно его гоночный вариант, с усиленным кузовом, а вдобавок — с ящиком отборного армянского коньяка в багажнике…

Впрочем, думается, объективная причина успеха — всё-таки в том, что «412-й» являлся первой советской машиной, при разработке которой серьёзное внимание уделили пассивной безопасности. В лучшие годы доля экспорта «Москвичей» составляла 55-75% от общего объёма производства. В Бельгии даже работал завод, собиравший их для местного рынка из машинокомплектов под маркой Scaldia.

В 1960-м за рубеж было отправлено 30 тыс. советских легковушек. В 1970-м — уже 84 тысячи! Но — с учётом Азии, Африки и Варшавского блока; доля европейских капстран здесь не превышала 10%. Особенно продукцию нашего автопрома ценили в Скандинавии и Финляндии (не в последнюю очередь — за неприхотливость и устойчивость к морозам). Так, Москвич-408 стал самым продаваемым автомобилем в стране Суоми в 1965 и 1966 годах (12 тысяч реализованных экземпляров только за этот период). Но даже такие успехи померкли после ввода в строй нового гиганта — Волжского автозавода в начале семидесятых.

ВАЗ-2121 «Нива» (1977)

Первая самостоятельная (без опоры на фиатовскую базу) разработка тольяттинских инженеров. Триумфальный дебют на мотор-шоу в Париже, золотая медаль на международной выставке в Брно (1978). Приводятся цифры, что в первый же год «Нива» захватила до 40% европейского рынка внедорожников, но правильнее сказать, что популярный ныне класс малых городских полноприводников — именно она и создала.

В Австрию трёхдверная машина поставлялась под брендом Lada Taiga. В Англию — Lada Cossack. Занятный факт: в конце восьмидесятых целых 45 «Нив» закупила для разъездов по стройплощадкам дирекция строительства Евротоннеля под Ла-Маншем.

Особенно нашу ласточку полюбили жители гористых и пересечённых местностей — в той же Австрии, Исландии, Греции… За четверть века на экспорт уехало почти полмиллиона внедорожников. Любопытно, что в СССР «Нива» особой популярностью не пользовалась: для настоящей грязи — «паркетная», для семейного городского авто — маловместительная.

«УАЗ-Марторелли» (1976)

Однажды гонщик Луиджи Марторелли пересёк Сахару на ГАЗ-69 (который тогда производился в Ульяновске). И был настолько впечатлён внедорожными качествами «козлика», что связался с советским «Автоэкспортом», предложив немедленно начать поставки последней модели — УАЗ-469. Рекламу брал на себя.

В итоге с 1973 по 1999 годы компания Martorelli продала на Апеннинах больше 6 тысяч «уазиков»!

Для европейского рынка их дорабатывали, ставили гидроусилители, дизели «Пежо». Брутальный ульяновец даже засветился в 4 сезоне культового сериала «Спрут» в качестве транспортного средства одного из мафиози.

Как свидетельствует справочник «Внешняя торговля СССР», в 1978 году советский автоэкспорт достиг пика: 388 тыс. легковушек на сумму свыше 500 млн рублей. Что стало и его лебединой песней: с нарастанием кризисных явлений в советской экономике автозаводам всё труднее становилось ставить на конвейер новые модели, и очень скоро конструкция «Москвичей» или «Волг» безнадёжно устарела по сравнению с западными аналогами. Вопрос дальнейшего экспорта в развитые страны, увы, отпал.

В 1975 году в Москве произошел один из самых вопиющих случаев массовой давки на хоккейном матче за всю историю Советского Союза. Футбольные и хоккейные фанаты нередко устраивают бесчинства на стадионах из-за проигрыша любимой команды, но на этот раз столпотворение произошло из-за обычной жевательной резинки.

Хроника событий

10 марта во Дворце спорта, расположенном в Сокольниках, играли товарищеский матч две юношеские команды: советская сборная и канадская «Бэрри Кап» (Онтарио). Канадские хоккеисты должны были провести несколько игр, в том числе со «Спартаком» и «Крыльями Советов». Спонсорами «Бэрри Кап» была компания по производству известной жвачки «Wrigley».

В контракте с командой было указано одно условие, которое юные хоккеисты должны были неукоснительно выполнять: каждый спортсмен получал огромную коробку жвачки (15 кг), после чего должен был бесплатно раздать все брикетики резинки желающим. В Советском Союзе, где граждане годами не видели нормальных товаров, эти простые подарки стали причиной ужасающей трагедии.

Советские школьники неистово охотились за импортным «лакомством» и зачастую просто выпрашивали его у первых встречных иностранцев. Канадские подростки, заметив, какое волшебное действие оказывает обычная жевательная резинка на пионеров, начали просто разбрасывать ее прямо перед матчем. Драки, которые после этого случались в рядах зрителей, гости снимали на камеру.

Перед печально известным матчем 10 марта все московские школьники уже знали, что канадские спортсмены будут разбрасывать «Wrigley» перед игрой. Стадионы были забиты детьми, ожидающими раздачи вожделенных подарков. Канадские хоккеисты даже во время игры оборачивались к трибунам и пригоршнями кидали малышне и подросткам жевательную резинку.

Городские власти предусмотрительно поставили наряды милиции и даже солдат, чтобы советские пионеры не позорили честь страны. Но все это оказалось бесполезным. Юные зрители все равно то и дело бросались подбирать жвачку. Как только матч закончился, они дружно устремились к выходу. Целью толпы подростков был автобус, который увозил канадских спортсменов в гостиницу (перед отправкой мальчишки могли еще подарить несколько жевательных резинок).

Последствия давки

На стадионе тогда присутствовало 4500 зрителей, основную часть которых составляли подростки. Поначалу матч проходил спокойно, поэтому администрация Дворца спорта преспокойно покинула собрание, решив, что ничего страшного уже не случится. На посту остались только дежурный администратор и пьяный электрик. Как только прозвучал финальный сигнал, юные зрители бросились к выходу, сметая все на своем пути.

Во всех проходах образовалось такое столпотворение, что задние ряды буквально сметали передние и шли по их телам. Многие подростки и взрослые были так прижаты к балконам и ограждениям, что начинали задыхаться. В этой трагедии лишился жизни 21 человек, из них 13 — дети до 16 лет. 25 зрителей получили тяжелые увечья.

Обо всем случившемся советские СМИ, как всегда бывало в таких случаях, умолчали. Но по городу поползли слухи с обсуждением всех подробностей трагедии. Канадская команда продолжила свое турне, а администратора Дворца спорта, который лично нес ответственность за случившееся, приговорили к трем годам заключения. На такие же сроки были осуждены его зам, а также начальники РУВД и 70-ого отделения милиции. Спустя несколько месяцев все они были помилованы.

Болельщики «Спартака» провели свое независимое расследование и пришли к выводу: администрация «Сокольников» сознательно допустила эту трагедию, чтобы она послужила уроком тому, кто клянчит у иностранцев и позорит Советский Союз перед всем миром.

Единственным реальным достижением после всего случившегося стала полная реконструкция Дворца спорта, где были расширены проходы и предусмотрены другие меры безопасности. Также в стране было налажено производство первой советской жвачки. Только в 2013-ом в Сокольниках появилась памятная табличка, посвященная жертвам трагедии 1975 года.

источник

было усиление экономического потенциала СССР. На деле реформы вместо улучшения экономики привели к ее полному краху.

В итоге Советский Союз задолжал не только западным кредиторам, но и собственным гражданам.

Получилось, как всегда

Уже в начале 1980-х годов для советского руководства были очевидны технологическое отставание СССР от экономически развитых стран и неконкурентоспособность большинства отечественных товаров на мировом рынке. По мнению Михаила Горбачева, положение могла спасти только радикальная экономическая реформа.

Концепция ускоренного социально-экономического развития, выдвинутая в начале 1986 года, предусматривала грандиозные цели. Так, к 1990 году страна должна была увеличить объем производства продуктов питания в 2,5 раза, а к 2000 году удвоить промышленный потенциал и решить жилищную проблему.

Однако гигантский бюрократический аппарат, на содержание которого ежегодно тратилось свыше 40 млрд. рублей, без энтузиазма встретил горбачевские инновации, всячески тормозя их претворение в жизнь. Очень быстро стало ясно, что в неумелых руках реформы не только не дают результата, но и приводят к ухудшению социально-экономической ситуации в стране.

К началу 1987 года отчетливо наметился спад производства, а к 1989 году государственный бюджет впервые был свёрстан с дефицитом. Настоящий коллапс произошел в 1991 году. По сравнению с 1985 годом темпы роста экономики снизились с +2,3% до -11%, золотой запас сократился с 2500 до 240 тонн, а внешний долг СССР вырос с 25 млрд. до 103,9 млрд. долларов.

Тотальный дефицит

В 1987 году была отменена государственная внешнеторговая монополия, что разбалансировало и без того плохо налаженную систему снабжения населения. Сотни организаций в одночасье стали экспортерами не только произведенной в СССР продукции, но и закупленных для народного потребления импортных товаров.

Выручка от подобных торговых манипуляций была баснословной. Ведь дотированные цены в Советском Союзе, рассчитанные на широкую доступность товаров, были на порядок ниже коммерческих цен в западных странах. Продукция вагонами переправлявшаяся за рубеж породила в СССР небывалый товарный дефицит. Рядовым советским гражданам не хватало элементарного: от колбасы и туалетной бумаги до посуды и обуви.

Летом 1989 года возникала острая нехватка товаров первой необходимости – сахара, чая, медикаментов, моющих средств, чуть позднее разразился табачный кризис. Ухудшение снабжения привело к массовым забастовкам горняков Донбасса, Кузбасса и Карагандинского бассейна. В крупных городах – Ленинграде, Свердловске, Перми – люди, потерявшие надежду «отоварить» талоны стали устраивать стихийные митинги.

Уже после распада СССР в канун нового 1992 года население ждал новый сюрприз – все полки в магазинах неожиданно опустели: товары либо раскупали предприимчивые граждане, либо завмаги их припрятывали в ожидании очередных реформ – освобождения розничных цен.

Кооператоры-махинаторы

Для оживление различных секторов экономики правительство СССР принимает два закона – «Об индивидуальной трудовой деятельности» (1986) и «О кооперации» (1988), которые с многочисленными оговорками легализовали мелкое частное предпринимательство. Однако опасаясь бесконтрольного расширения негосударственного сектора власти по рукам и ногам связали кооператоров всевозможными административными и юридическими ограничениями.

Одновременно с развитием частного предпринимательства стала вестись борьба с нетрудовыми доходами, а затем пошла массированная атака против личного подсобного хозяйства. Эти меры не только подорвали рост новых форм экономической деятельности, но и придали им откровенно криминальный характер.

Новоявленных бизнесменов было уже не остановить. Пользуясь слабостью законодательного регулирования и ненасыщенностью рынка, они стали взвинчивать цены. Полученные доходы при отсутствии банковских счетов приходилось «отмывать». По оценкам специалистов ежегодный оборот капиталов теневой экономики в СССР достигал 90 млрд. рублей. Доктор исторических наук Юрий Бокарев отмечал: «Почти все отечественные олигархи, владеющие сегодня миллиардными состояниями – выходцы из перестроечной эпохи».

Продовольственный кризис

В течение 1980-х годов в сельскохозяйственную отрасль государством было вложено свыше 120 млрд. рублей, однако улучшений так и наступило. Все больше росла зависимость от импорта. На закате Перестройки обычным явлением становится отсутствие на прилавках магазинов отечественной сельхоз продукции.

Подсчитано, что ежегодный спрос населения на продукцию сельского хозяйства оставался не удовлетворенным на 50 млрд. руб. В этих условиях в целях увеличения производства продовольствия начало массово снижаться его качество. К примеру, бутербродное масло стали выпускать с большим содержанием влаги, вареную колбасу на 30% наполняли соей, а вместо натурального кофе появились эрзац-напитки на основе цикория, ячменя или ржи.

Но самым печальным итогом провальных реформ в сельском хозяйстве стал массовый отток людей из деревни. Предложения по развитию фермерского хозяйства постоянно наталкивались на противодействие со стороны партийного руководства. Совсем тяжело стало в начале 90-х, когда разразился хлебный кризис. И это в условиях, когда в 1990 году собрали рекордный урожай – 300 млн. тонн зерна.

Неудовлетворенный спрос

Проблема насыщения рынка потребительскими товарами стала особенно острой в условиях роста денежной массы у населения. По данным статистики доходы семей рабочих и служащих с 1983 по 1989 год выросли на 8%, а в 1990 году по сравнению с предыдущим еще на 10%. Если в 1989 году среднемесячная зарплата рабочих и служащих составляла 240 руб., то в 1990 она достигла 270 руб. В кооперативном секторе средние ежемесячные доходы были еще выше – 450 руб. В конце восьмидесятых темпы прироста средней заработной платы в три раза превышали прирост национального дохода.

Этот перегиб привел к тому, что к началу девяностых спрос населения на потребительском рынке товаров и услуг не удовлетворялся на 165 млрд. руб. Сложившийся дисбаланс между наличной денежной массой и предложениями рынка не удалось переломить даже кооперативам. Проданных в 1990 году частниками товаров и услуг на сумму в 70 млрд. руб. было явно недостаточно.

Как итог – падает покупательная способность рубля, рост инфляции за 1989 год вырастает до 7,5%, в 1990 – до 19%. В стране процветает «чёрный рынок», на котором устанавливаются откровенно завышенные цены на дефицитные товары.

Инфляция резко обесценила денежные вклады населения и привела к серьезному снижению жизненного уровня. По данным американского журналиста и экономиста Джуда Ванниски «правительство путём девальвации рубля фактически ликвидировало частные сбережения населения общим объёмом в 600 млрд рублей».

Впервые за многие десятилетия в СССР возникает проблема безработицы. Особенно пострадали сотрудники военно-промышленного комплекса, в котором были заняты миллионы человек. Это стало началом падения обороноспособности страны.

Пьянству бой

На волне стремления к укреплению трудовой дисциплины и активизации «человеческого фактора» Горбачев начинает борьбу с пьянством. Но знаменитая «антиалкогольная компания», стартовавшая в 1985 году, приводит к явным перегибам. В ряде районов вводится полный запрет продажи спиртного, а в Армении и Крыму начинается массовая вырубка виноградников. Нехватка заводской спиртовой и винной продукции приводит к увеличению производства самогона и суррогатов.

Как показало время, принимаемые меры экономически не были оправданы. По итогам непродуманной антиалкогольной компании государство недополучило в бюджет за 1985-1987 гг. 70 млн. рублей. Бывший премьер СССР Николай Рыжков отмечал, что компания по борьбе с пьянством нанесла СССР ущерб в 100 млрд. долларов. В переоценке на современные деньги – более 500 млрд. долларов.

Экономический коллапс

Близящийся экономический крах советские экономисты пытались предотвратить с помощью методов «шоковой терапии». Однако снижение мировых цен на нефть, ликвидация СЭВ (Совета экономической взаимопомощи), разрыв прежних экономических связей на корню губили все начинания правительства.

Уже в 1986 году руководству страны пришлось прибегнуть к западным кредитам. Впрочем, эти средства пошли не на решение структурных проблем, а на покрытие возраставшего дефицита госбюджета. Не помогло. В 1991 году дефицит союзного бюджета превысил 20% ВВП.

По западным оценкам, только чистый долг СССР в конвертируемой валюте с 1985 по 1991 год вырос с 18,3 млрд до 56,5 млрд. руб. С конца 1989 года появилась задержка по некоторым платежам, а к концу 1991 года задолженность возросла до 6 млрд долларов. СССР фактически превратился в банкрота.

В течение 1991 года произошло резкое падение национальной валюты с 10 до 120 руб. за доллар. Стремительно сокращались золотовалютные запасы страны. Ко всем бедам добавилась инфляция, которая к концу 1991 года достигла астрономических показателей – 25% в неделю. В этот период многократно увеличился отток капиталов на Запад.

Экономист Олег Платонов подсчитал ущерб, нанесенный стране итогами Перестройки. В свои расчеты экономист включал такие данные, как использование доллара США внутри страны; занижение цен на продукцию, поставляемую за рубеж; последствия утечки «мозгов» за границу; нелегальный вывоз капитала и кража технологий; приватизация российских предприятий. По данным Платонова, итоговая сумма превысила 800 млрд. долларов.

Невозвращенцами в советское время называли тех, кто путем нелегальной эмиграции покидал навсегда свою родину. Их действия приравнивались к предательству. Судебные решения выносились заочно. Имущество подлежало конфискации, родственники отправлялись в лагеря.

Расстрел через 24 часа

Бегство за границу в 20-х годах приобрело такой большой размах, что власти были вынуждены задуматься: в качестве главной превентивной меры был издан закон «Об объявлении вне закона должностных лиц – граждан Союза ССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в Союз ССР». Согласно новому закону: «Объявление вне закона влечет за собой: конфискацию всего имущества осужденного; расстрел осужденного через 24 часа после удостоверения его личности. Все подобные дела рассматриваются Верховным Судом СССР. Имена объявленных вне закона подлежат сообщению всем исполкомам и органам ГПУ».

Брали то, что смогли унести

Бежавшие люди брали с собой лишь самое ценное, то, что могли унести в руках. Практически вся домашняя обстановка – посуда, предметы обихода, наборы мебели – оставалась в пустых квартирах. Их сначала описывали сотрудники НКВД, а потом сюда вселялись новые жильцы, которым, нередко, доставались богатое убранство покинутых домов. Большинство невозвращенцев принадлежало к касте политической или научной элиты, которая даже в годы Гражданской войны не отказывала себе в мирских удовольствиях.

«Комиссионки» — центр торговли

Нередко вещи сдавались на реализацию в комиссионные магазины, которые стали открываться в городах с большим размахом. Причем особо ценные вещи раскупались практически мгновенно: в СССР переживали товарный кризис, возник дефицит на хорошие вещи, которые уже не выпускались, в конце 20-х годов по статистике на душу населения выпускалось всего лишь полботинка. В «комиссионку» приносили на реализацию свою вещи не только обычные жители, но и приближенные сотрудники НКВД. Впрочем, они напрямую сбытом таких вещей не занимались: это было запрещено делать под страхом увольнения и уголовного преследования. Но члены их семей могли реализовывать вещи. Об этом написала Председателю СНК СССР Вячеславу Молотову и Прокурору СССР Андрею Вышинскому возмущенная творящимся безобразием гражданка Зайцева. В своем письме она вынуждена была обратиться к высшим должностным лицам СССР и рассказать, что покупала втридорога продукты питания своим детям у спекулянток- жен милиционеров, которые под прикрытием своих мужей наживались на бедственном положении простого народа. Сотрудники милиции снабжались по нормам, приравненным к рабочим пайкам, им этого явно не хватало. Однако такие письма были единичными и не могли переломить общую тенденцию: в СССР стремились заполучить в государственный арсенал как можно больше ценных вещей. Было создано Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами – фонд Торгсин, куда также поступало имущество невозвращенцев.

Агенты магазинов

Черный рынок и комиссионные магазины получали немало ценных вещей, оставленных невозвращенцами. Директора «комиссионок» имели разветвленную сеть агентов, которые получали за свою информацию о ценном товаре определенный процент прибыли: цены в магазинах были вдвое выше, чем в обычных.

Партийная комиссия выявила миллионы

В 1935 году Комиссия партийного контроля направила в Совет народных комиссаров СССР «Докладную записку о широком использовании частником комиссионных магазинов», где, в частности, упоминались фамилии граждан, которые сдавали на реализацию огромное количество ценных вещей, ранее встречавшихся у лиц, незаконно покинувших страну.Главный доход «комиссионкам» приносили продажи так называемой «стильной мебели», которую оставляли невозвращенцы. В докладной записке указывалось, что владельцы магазинов изначально оценивали поступающую мебель по заведомо низкой цене, а потом перепродавали, разницу положив в себе в карман: один из руководителей Кабардино-Балкарии накупил себе мебели на 300 000 рублей, а две комиссионки Ленпромторга смогли продать мебели на 800 000 рублей. Это были баснословные суммы для того времени. Немало ценных вещей досталось так называемой группам «А» и «Б», куда входила по решению Наркомснаба партийная элита из числа руководителей – так стали появляться особые распределительные фонды. Некоторые квартиры напоминали музейные фонды.

В ответе — все

К 1929 году власти задумались: а почему никто не сообщает правоохранительным органам о злостном намерении покинуть страну? Была введена новая статья, предусматривающая уголовную ответственность членов семей, которые вовремя не сообщили о намерении своего родственника незаконно покинуть территорию Советского Союза. Семьи невозвращенцев признавались за уголовный элемент и направлялись в специальные поселения, как правило, в Сибирь. Несмотря, что такие поселения не входили в систему ГУЛАГа, жители не могли покинуть это место, они подчинялись особому режиму работы. Попасть на такое поселение считалось большим везением: в большинстве случаев семьи невозвращенцев карали жестко, применяя уголовные статьи, по которым несчастные люди отправлялись в исправительно- трудовые лагеря. Так показывали тем, кто скрылся «за бугром» и пребывал в благополучии всю меру их моральной ответственности за проступки перед родиной и членами своих семей.

источник

Как и остальные известные организованные преступные группировки СССР, чеченская мафия заявила о себе в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века. «Чеченские» ОПГ были одними из самых жестоких, они приняли активное участие в войне, разгоревшейся на Северном Кавказе.

Создание «Лозанской» ОПГ

Эту группировку называют самой кровавой среди тогдашних ОПГ – чеченцы отличались особой жестокостью в разборках с остальными бандами столицы. Свое название она получила от ресторана «Лозания», где бандиты предпочитали собираться. Среди этнических преступных банд того времени «лозанские» были самыми влиятельными. Лидерами «лозаннских» были Мовлади Атлангериев и Хож-Ахмед Нухаев. Они начинали с грабежей иностранных студентов, занимавшихся в Москве фарцовкой, отсидели за это в тюрьме. Выйдя оттуда в конце 80-х, Атлангериев и Нухаев они объединили (по некоторым данным не без помощи спецслужб) все действовавшие на тот момент в Москве разрозненные чеченские группировки. Исследователями криминальных войн 80-х – 90-х годов утверждается, что это необходимо было сделать, чтобы иметь некий противовес многочисленным славянским ОПГ, совсем к тому времени распоясавшимся.

Пускали в ход ножи

«Лозанские» быстро взяли под свой контроль все валютные магазины столицы, большую часть гостиниц и автозаправок. Деля сферы влияния с другими ОПГ, чеченцы на разборках резали конкурентов ножами. В 1988 году такая битва состоялась в ресторане «Лабиринт», где «лозанские» выясняли отношения с «бауманскими», потом также они проучили «люберецких» в кафе «Атриум». И подобные жестокие схватки устраивались регулярно.С «лозанскими» предпочитали не связываться, поскольку даже воровские понятия они не всегда признавали.

Березовский им платил

С активизацией национал-сепаратистских настроений в Чечне «лозанские» усилили свои позиции в мятежной республике, хотя и до этого они были там сильны. Бандиты поддерживали, в том числе, и финансово, нового президента Чечни Джохара Дудаева. Нухаев стал ближайшим соратником генерала. В 1990-м году верхушку «лозанских» посадили на длительные сроки, которые они, правда, до конца так и не отсидели. Выйдя на волю, чеченцы плотно занялись аферами с авизо, продолжали работать с бизнесменом Борисом Березовским, с которым «лозанские» контактировали с 80-х годов. Березовский, по сути, был под «крышей» чеченской ОПГ, значительным пакетом акций его «ЛогоВАЗа» владели Нухаев и Атлангериев. «Лозанские» помогли бизнесмену решить вопрос с лидером «ореховских» Сильвестром, люди которого «кинули» Березовского на миллиард рублей.

Бандиты на войне

С началом боевых действий в Чечне ряд «лозанских» активно включились в кампанию по организации и проведению терактов. По некоторым данным, именно члены этой группировки оказались причастными к взрыву троллейбуса в Москве в декабре 1994 года и в попытке установить бомбу на мосту через Яузу (при этом погиб сам минер, сотрудник компании Нухаева). Многие «лозанские» вошли в состав правительства чеченских сепаратистов. С приходом к власти Аслана Масхадова, с которым представители влиятельной ОПГ сразу не поладили, «лозанские» приняли участие в одном из покушений на президента Чечни. Взорвавшаяся рядом с автомобилем Масхадова заминированная машина, тем не менее, особого вреда лидеру республики не причинила.

Убийство президента «Спартака»

Одно из самых резонансных преступлений, к которому были причастны «лозанские». Генерального директора футбольного клуба «Спартак» Ларису Нечаеву вместе с братом и подругой два киллера застрелили в июне 1997 года. «Лозанские» имели в клубе коммерческие интересы, а когда Нечаева попыталась выдавить представителей ОПГ из «Спартака», на нее было организовано покушение. Скрывшихся в Чечне киллеров (один из них имел прямое отношение к организации покушения на Масхадова) в конечном итоге нашли и убили свои же земляки.

Разгром группировки

В «нулевые» «лозанские» были окончательно разгромлены правоохранительными органами. Атлангериева убили в Чечне, а бежавший в Азербайджан Нухаев, отметившийся к причастности к организации убийства известного журналиста Пола Хлебникова и полковника Юрия Буданова, объявлен в международный розыск. Периодически сообщалось о его смерти, но точных данных на этот счет нет.

источник

В 70-е годы прошлого столетия об НЛО в Советском Союзе многие и слыхом не слыхивали. Тем не менее так называемый петрозаводский феномен удостоился неоднократных упоминаний в прессе — уж очень необычным оказалось это явление.

Свидетельства очевидцев

23 сентября 1977 года в газете «Социалистическая индустрия» была опубликована заметка следующего содержания: «Жители Петрозаводска явились свидетелями необычного явления природы. 20 сентября около четырех часов утра на темном небосклоне вдруг ярко вспыхнула огромная звезда, импульсивно посылавшая на землю снопы света. Эта звезда медленно двигалась к Петрозаводску и, распластавшись над ним в виде медузы, повисла, осыпая город множеством тончайших лучевых струй, которые производили впечатление проливного дождя. Это явление, по свидетельству очевидцев, продолжалось 10-12 минут».

24 сентября 1977 года уже в петрозаводском издании «Ленинская правда» появился материал, написанный местным корреспондентом, в котором приводились показания очевидцев по поводу событий 20 сентября. Например, шофер «Скорой помощи» В. А. Беляев поведал следующее:

«Около четырех часов утра мы с бригадой медиков приехали по вызову на улицу Анохина, дом 37-6. Приблизительно в четыре часа пять минут над крышей противоположного дома появилось свечение. Затем я увидел странный ореол и светящуюся звезду, от которой исходили струи, заполняя большую часть неба. Когда огненный шар приблизился к «ручке» Большой Медведицы, сияние исчезло, а он стал спускаться вертикально вниз. Продолжалось это минут 10-15».

А была ли ракета?

Популярной версией, поддержанной директором Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн академиком В. В. Мигулиным, стала следующая: над Петрозаводском пролетала ракета с военным спутником «Космос-955», запущенная в 4:00 с космодрома Плесецк. Восходящее солнце могло подсветить выхлопные струи ракеты, придавшие объекту вид медузы.

Однако научный сотрудник

Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга (ГАИШ) кандидат физико-математических наук Л. М. Гиндилис пришел к выводу, что версия о пролете ракеты не может в полной мере объяснить всех наблюдаемых явлений. В частности, за два часа до упомянутого запуска корреспондент UPI из Хельсинки сообщил, что над финской столицей с запада на восток пролетел яркий огненный шар. А еще ранее, за час до наблюдения в Хельсинки, аналогичный объект «сел на хвост» пассажирскому самолету, летящему из Киева в Ленинград. НЛО сопровождал лайнер вплоть до аэропорта Пулково. Были зафиксированы переговоры командира экипажа с диспетчером по этому поводу.

Руководство космодрома Плесецк воздержалось от комментариев: все данные по запускам космической техники были строго засекречены, было известно лишь время запуска.

Кто повредил стекла?

В №8 журнала «Авиация и Космонавтика» за 1978 год была опубликована статья профессора М. Дмитриева, в которой говорилось, что в ночь на 20 сентября 1976 года в вычислительных центрах, расположенных в районе Петрозаводска и его окрестностей, в массовом порядке происходили сбои оборудования. А с октября 1977-го по начало 1978-го в стеклах окон некоторых петрозаводских домов, расположенных в разных районах города, возникли сквозные отверстия диаметром 50-70 миллиметров. Одни из них были неправильной формы, другие – почти идеально круглые. Края отверстий выглядели оплавленными или отшлифованными.

Так, в новогоднюю ночь 1 января 1978 года в доме №12 по улице Дзержинского возникли отверстия в оконных стеклах сразу четырех квартир, причем некоторые из жильцов слышали звук взрыва. Правда, позднее проведенная экспертиза показала, что в окна якобы стреляли из рогатки, травматического пистолета или духового ружья. По версии же уфологов, эти следы оставило излучение неопознанного летающего объекта. Между тем официально никаких подобных объектов после 20 сентября 1977 года над городом не наблюдалось.

Большинство исследователей склоняются к тому, что петрозаводский феномен имел техногенную природу и, скорее всего, очевидцы наблюдали запуск искусственного спутника Земли. Однако это происшествие послужило толчком к изучению аномальных явлений в нашей стране. Именно после него была создана специальная группа при Академии наук СССР, работавшая по программе «Сетка — АН» с участием сотрудников Министерства обороны.

источник

Промышленный шпионаж в государственных масштабах известен с древних времен: секреты изготовления китайского шелка, японского фарфора, булатной стали и других технологий крали без зазрения совести. И в наши времена некоторые правительства предпочитают украсть, чем вкладываться в науку.

Военная тайна

Наибольший интерес вызывает обычно то, что не афишируют, – военные технологии. В Советском Союзе на оборону работала масса научных институтов и конструкторских бюро, разрабатывались и совершенствовались уникальные технологии, а возможности информационного обмена были весьма ограничены.

Обычно информационная разведка велась цивилизованными методами. Осуществлялся обмен делегациями, проводились международные выставки, изучались зарубежные журналы, покупались промышленные образцы.

Страна Советов влилась в международное патентное пространство только в 1965 году, присоединившись к Парижской конвенции по охране промышленной собственности. При этом под положения конвенции попадали не только технологии, но и промышленные образцы.

Но лишь 2005 году было создан ФАПРИД — Федеральное агентство по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации. Несмотря на недоуменное и порой насмешливое отношение силовых министерств, ФАПРИД организовало и ведет банк данных военных и специальных изобретений и патентов и сейчас, влившись в Роспатент, стоит на страже интересов военно-промышленного комплекса. Но в советские времена высокотехнологичные изделия банально воровали.

Операция Barmaid

Barmaid переводится на русский как «Буфетчица». Это совместная британско-американская затея. Цель — украсть советскую гидроакустическую станцию с новейшей антенной системой, которую буксировало в Баренцевом море разведывательное судно, замаскированное под польский траулер.

Для этого была привлечена британская субмарина Conqueror, ветеран Фолклендской войны, и разработано специальное устройство для разрезания троса.

Команде Conqueror под командованием капитана Кристофера Рефорд-Брауна удалось подвести подлодку незамеченной под самую корму. Буквально в 30 сантиметрах от гребного винта специальный режущий аппарат и был задействован.

Дождавшись, когда судно отплывет на некоторое расстояние, гидролокатор был отбуксирован с помощью команды аквалангистов, погружен в самолет и доставлен на военную базу США. На «траулере» спохватились, лишь когда станция пропала из виду.

Но гидроакустическая станция была предназначена для отслеживания таких видов морских судов, как субмарины, и если бы она работала, Conqueror и близко не подошел бы к разведывательному кораблю.

Стрелковое оружие

Военные аналитики давно обратили внимание, что особой популярностью в части кражи технологий пользуются автоматы и пулеметы. Трофейное стрелковое оружие легко достать на поле боя. Оно не содержит объектов высоких технологий, а детали легко копируются.

Самым растиражированным стал автомат Калашникова. Первыми на самый надежный автомат в мире позарились китайцы. Прародина пороха в наше время пользуется, как правило, проверенными в других странах технологиями. Автоматы «Тип-56» и «Тип-56-1», производимые в КНДР, отличаются от АК-47 более коротким стволом и трехгранным штыком. Копия получилась не слишком долговечной: из-за низкого качества стали ее хватает лишь на 7000 выстрелов.

Совместимость АК-47 и «Типов» сыграла на руку советским бойцам в битве за остров Даманский. Когда у пограничников Пузырева и Каныгина закончились патроны, они воспользовались китайским боеприпасом, идеально подошедшим по калибру и форм-фактору.

Аналоги автомата Калашникова выпускались в странах Варшавского договора – ГДР, Польши, Румынии — а также в Северной Корее, Египте, Пакистане. Изображение знаменитого автомата можно увидеть на государственном флаге Мозамбика.

Вторым стрелковым изделием стал пистолет-пулемет Судаева. Легкий, компактный, практически безотказный ППС-43 был скопирован немцами в 1944 году и выпускался на заводах вермахта под названием МР-709. Это оружие продолжали выпускать и после войны в ФРГ. Пистолет-пулемет DUX-53 в 50-е годы стоял на вооружении пограничных войск и жандармерии.

Аналоги ППС43 выпускали в Китае (под маркой «Тип-43»), Венгрии и Вьетнаме.

Катапультное кресло для сверхзвуковых самолетов

Самостоятельно покинуть самолет, летящий на большой скорости, смертельно опасно. Единственный выход – катапультирование, однако эта весьма непростая процедура. Когда кресло «выстреливает», пилот испытывает огромные перегрузки. Его может обжечь пиропатронами, травмировать частями самолета и т. д.

Проблему удалось решить советским ученым. В конце 70-х годов прошлого века в НПО «Звезда» была разработана авиационная катапульта — кресло К-36 ДМ. Демонстрация этого изделия прошла на авиасалоне в Ле Бурже 8 июня 1989 года: истребитель МиГ-29 на малой высоте столкнулся с птицей, которая угодила в двигатель. Пилот успел катапультироваться на высоте всего 92 метра. Купол парашюта толком не раскрылся, но пилот остался жив.

В начале 90-х на предприятие «Звезда» прибыла делегация из США. После тщательного изучения кресла была закуплена небольшая партия К-36 ДМ. При том состоянии науки и промышленности в России никто не требовал оформления патентных прав, защиты от копирования технологий. Понятно, что вскоре аналоги советских кресел появились в американских военных самолетах.

Stels: если плохо лежит

Кто откажется подобрать хорошую вещь, если она плохо лежит? Примерно по такому принципу технология самолета-невидимки, невостребованная в СССР, была реализована в Америке.

В 70-х годах ХХ века в отделе научно-технической информации авиационного концерна Lockheed Martin переводчик со славянских языков Денис Оверхользер наткнулся на статью П. Я. Уфимцева «Метод краевых волн в физической теории дифракции». Московский инженер предлагал конструкцию корпуса самолета такой особенной формы, чтобы его не было видно на радаре.

Оверхользер оценил важность изобретения и обратился к руководству. После нескольких отказов ему удалось с трудом «пробить» программу по разработке Stels, и через десять лет самолёт-невидимка Ф-117 уже бороздил просторы неба.

История эта занимательна еще и тем, что после окончания холодной войны Оверхользер нашел изобретателя. В 1990 году Пётр Яковлевич Уфимцев по приглашению Оверхользера приехал в Лос-Анджелес, где прочел лекции в Калифорнийском университете и поучаствовал в создании стратегического бомбардировщика B-2.

На вопрос Овельхозера, почему в СССР не воспользовались его изобретением, Уфимцев ответил, что в отличие американского переводчика не сумел убедить свое начальство в практическом применении технологии Stels.

источник

В последние годы политики всего мира регулярно пугают людей Северной Кореей. Серьезно, эта страна уже стала чем-то сродни бабаю для детей. И, собственно, есть чего бояться, хотя бы по одной простой причине: страна настолько закрыта от внешнего мира, что мы просто не знаем, чего от нее можно ожидать. А ничто так не пугает, как неизвестность.

Всё-таки в Северную Корею можно попасть, но для этого необходимо получить специальное разрешение. Именно им и обзавелся фотограф Михал Хуневич. Вот только загвоздка в том, что к туристам прикрепляют специальных гидов, которые следят за тем, где приезжие бывают и что фотографируют. Но Михалу удалось сделать несколько снимков исподтишка, которыми мы и хотим с тобой поделиться…

Когда ты выходишь из здания вокзала, Пхеньян кажется обычным мегаполисом, только неестественно чистым и не таким шумным, как другие.

Когда ты выходишь из здания вокзала, Пхеньян кажется обычным мегаполисом, только неестественно чистым и не таким шумным, как другие.

Многие снимки в этой подборке были сделаны из окна автомобиля.

Портреты покойных лидеров страны на государственном учреждении.

Пхеньян — город контрастов. Новые небоскребы соседствуют с довольно заброшенными зданиями и мостами.

Подходя к мавзолею (ну как же без него), все обязаны возложить цветы.

У Михала цветов не было, но его заставили их купить.

Местные школьники убирают территорию.

Как видишь, далеко не всегда здесь работают на добровольных началах.

Правительство поощряет спортивные мероприятия, особенно командные…

Один гид всегда идет впереди группы, второй — замыкает ее. Но однажды они оба оказались впереди и Михал заскочил в магазин, куда заходить было нельзя. Он успел сделать фотографию, а потом местный полицейский его вывел…

Здесь даже есть пресса, которая выходит на английском и французском языках.

Гиды всё-таки отвели туристов в один из магазинов, но это был магазин сувениров. Вот фотография изнутри. Один из сопровождающих стоит у двери, следя за тем, чтобы никто не покинул магазин.

Социалистический реализм во всей красе!

Местные жители.

Красный цвет — любимый цвет всей страны!

Честно говоря, не очень мне хочется посещать эту страну, хотя, возможно, я и не прав. Своим мнением по поводу увиденного ты можешь поделиться в комментариях к этому материалу!

Источник: Michal Huniewicz

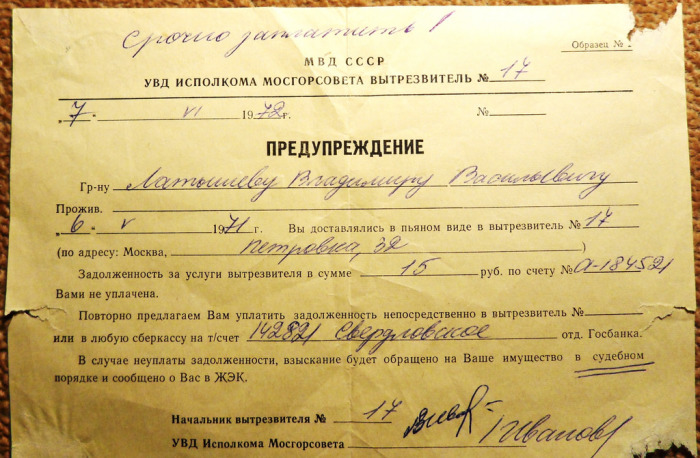

Советский человек, строитель коммунизма, должен был обладать «высоким моральным обликом», а не доставляться «под руки» милицией на протрезвление. Попадание в вытрезвитель могло испортить человеку карьеру, лишить его перспектив и нанести урон репутации. Но вытрезвители не отличались санаторными условиями и сами по себе.

Как появились вытрезвители в СССР?

Единственным крупным советским городом, в котором не было вытрезвителя, был Ереван. Таких заведений не было в Армении вообще. В других же уголках Советского Союза размещали один вытрезвитель на каждые 150-200 тысяч человек.

Обстановка в вытрезвителе./Фото: ic.pics.livejournal.com

В Советском Союзе «приемники», как их тогда называли, появились в начале тридцатых. Они курировались Наркоматом здравоохранения. Их сотрудниками были медики, а не милиционеры. В первых вытрезвителях врачи не всегда знали, как оформлять «контингент». Например, неясно было, что делать с найденным при гражданах алкоголем. Издали даже циркуляр, по которому недопитое возвращалось проспавшимся поутру.

В сороковом Берия личным приказом перевел вытрезвители в подчинение НКВД. В них остались фельдшеры, осматривавшие доставленных, но начали дежурство и милиционеры.

Предупреждение о неуплате за услуги вытрезвителя./Фото: c2.staticflickr.com

Как попадали в вытрезвители?

Главной задачей вытрезвителей считалось содержание задержанных лиц, которые своим видом и поведением оскорбляли «общественную нравственность». В машины с надписью «Спецмедслужба» сажали всех, кто распивал, шел по улице, шатаясь, или уже не мог идти.

Антиалкогольный плакат./Фото: www.skyscrapercity.com

У подразделений, обслуживавших вытрезвители, как и у других советских организаций, был план, который требовалось выполнять. Поэтому в конце квартала хватали и препровождали в вытрезвители всех, от кого пахло спиртным. Дежурили у танцплощадок и ресторанов, возле заводов и учреждений. В день зарплаты «команды» без улова не сидели.

В период антиалкогольной горбачевской кампании в одной Москве за год через вытрезвители проходило более 300 тысяч человек. За помощь в поимке нарушителей общественного порядка активистов… премировали талонами на дефицитное спиртное.

Заходи!

Несколько раз в Союзе фиксировались «пьяные бунты»: когда в Муроме и Чимкенте «при невыясненных обстоятельствах» в вытрезвителях погибли два человека, на штурм отделений милиции пошли тысячи людей. Трагическая гибель в кузове «спецтранспорта» нескольких человек послужила началом «днепродзержинской революции» в 1972 году.

Что происходило в вытрезвителях?

Воронежский вытрезвитель. Конец 1980-х.

В зависимости от местонахождения вытрезвителя, условия в них могли сильно отличаться. Обычно прибывших усаживали на специальные скамьи, иногда – привязывали, если они не могли сидеть. Потом забирали деньги и документы, фотографировали, записывали личные данные, фиксировали степень опьянения. Далее – раздевание. За «бережностью» никто не следил – все предметы гардероба стаскивали рывком, пуговицы летели в разные стороны. Кое-где бедолаг еще и стригли «под ноль».

Протрезвевшие наутро в вытрезвителе»./Фото: 22-91.ru

Наконец – ледяной душ и укладывание на койку в одной из комнат. Если везло, то на лежанке были и одеяла, и подушки. Особо буйных привязывали к кроватям. Женщин размещали в специальной комнате.

Утром – обязательная побудка. Высоцкий иронизировал над ней: «Разбудит утром не петух, прокукарекав, — / Сержант подымет, то есть как человеков!». У дежурного милиционера выясняли личность тех, кто накануне не мог ничего сообщить о себе. Фельдшер проводил повторный осмотр.

Всем «постояльцам» выписывали штрафную квитанцию за пребывание. У многих постоянных клиентов порой накапливались суммы в несколько сотен рублей. При Брежневе «курорт» обходился в 10-25 рублей, гигантские деньги при средней зарплате в 120-160.

Чем грозило попадание в вытрезвитель?

Пополнение прибыло!

С пьянством активно боролись с первых лет советской власти. Количество плакатов о вреде употребления спиртных напитков исчисляется десятками. «Дружины по борьбе с шинкарством и пьянством» ввели в оборот практику фотографирования замеченных «за распитием», и украшали их портретами специальные доски позора на проходных. Участь попасть на такую доску грозила позже грозила и клиентам вытрезвителей.

Доска позора из фильма Бриллиантовая рука./Фото: i.ytimg.com

«Сигнал» о том, что некий трудящийся или студент провел ночь в вытрезвителе, отправлялся по месту работы или учебы моментально. О случившемся знали уже наутро. После этого обязательно следовала партийная или комсомольская «проработка» на собрании, заканчивавшаяся строгим выговором. Для тех, кто хотел сделать партийную карьеру, это было очень серьезным наказанием.

Над студентом повисала угроза отчисления при повторении проступка. Средний советский труженик мог лишиться премии и «тринадцатой зарплаты», его отодвигали назад в очереди на квартиру. Он мог забыть и о льготных путевках в дом отдыха или санаторий. Поэтому те, у кого были деньги, порой откупались от таких «звонков счастья».

Потенциальный гость вытрезвителя.

Если человек попадал в вытрезвитель несколько раз за год, то его направляли в наркологический диспансер или отделение больницы для обследования. Также ему грозил ЛТП – лечебно-трудовой профилакторий.

Кого в вытрезвитель не забирали?

Не забирали несовершеннолетних, инвалидов и беременных женщин. Если у человека была «белая горячка» или же травмы, то его полагалось отправлять сразу в больницу.

Военнослужащих, сотрудников милиции, органов госбезопасности «сдавали своим». С военными должна была разбираться комендатура. Подвыпившие депутаты Советов народных депутатов также передавались представителям Советов. И в том, и в другом случае кара все равно была неминуема.

Иностранные дипломаты также были лишены сомнительного удовольствия переночевать в вытрезвителе: при тамошних условиях дело грозило обернуться международным скандалом. А вот рядовые иностранцы порой в вытрезвители попадали, а потом долго вспоминали «приключение».

Один из антиалкогольных плакатов советского времени.

Единственная категория граждан, которую довозили до дома и отдавали родным – кавалеры высших орденов и Герои Советского Союза. Алкоголики-орденоносцы также бросали бы тень на образ советского государства. С их пьянством нужно было бороться родственникам.

Вытрезвители стали частью советской культуры. Достаточно вспомнить фильмы «Осенний марафон» и «Афоня», сатирические киноальманахи, произведения Шукшина и Высоцкого, монологи сатириков. Об этих заведениях в народе сочиняли анекдоты и песни.

Источник:

Семь лет продолжались дружеские отношения Советского Союза и Китайской Народной Республики. Все изменилось в 1956 году, когда на XX съезде КПСС был подвергнут критике «культ личности» Сталина.

Откровенное непонимание

Вплоть до 1956 года КНР являлась привилегированным союзником СССР. В ходе визита Хрущева в Пекин в 1954 году Китаю были выделены крупные кредиты, достигнуты договоренности о ликвидации советских военно-морских баз в Порт-Артуре и Дайрене, более того, Советский Союз отказывался в пользу КНР от своих экономических интересов в Манчжурии.

Но грянувшее с трибун XX съезда осуждение «культа личности» Сталина внесло свои коррективы в диалог двух стран. Руководство КНР выразило откровенное непонимание новых политических веяний, охвативших ряды советских коммунистов, которые шли вразрез «марксистко-ленинским» принципам.

«Товарищ Хрущёв в своём секретном докладе на XX съезде КПСС, полностью и огульно отрицая И. В. Сталина, опорочил диктатуру пролетариата, опорочил социалистический строй, опорочил великую Коммунистическую партию Советского Союза, великий Советский Союз, а также опорочил международное коммунистическое движение», – писалось в китайской прессе.

В Пекине сетовали на то, что, готовя выступление на съезде, лидеры КПСС не потрудились проконсультироваться с китайскими товарищами. Мао Цзэдун был искренне убежден, что личный вклад Сталина в развитие социализма, в достижения СССР и создание блока демократических государств явно превалирует над допущенными им «незначительными ошибками и перегибами».

Еще одним клином, вбитым в советско-китайские отношения, стала хрущевская политика мирного сосуществования с Западом, шедшая вразрез с представлениями «Великого кормчего». На конференции коммунистических и рабочих партий состоявшейся в 1957 году товарищ Мао назвал позицию СССР предательской. Китайский лидер призвал не бояться третьей мировой войны, так как она принесет окончательную победу коммунизма над империализмом.

Летом 1958 года Китай начал обстрелы островов в Тайваньском проливе, которые считал частью своих территорий. СССР не был заранее осведомлен о китайской акции, а поэтому в самый разгар событий в Пекин с секретной миссией нагрянул министр иностранных дел Громыко. Позиция советского посла была категоричной: «СССР не будет поддерживать Китай в его противостоянии Тайваню и США».

Внезапный разворот

В августе 1959 года разразился пограничный конфликт между Индией и Китаем. Хрущев занял нейтральную позицию, выразив сожаление по поводу разногласий между двумя дружественными Советскому Союзу странами. Однако с точки зрения китайского руководства уравнивание социалистического Китая и буржуазной Индии означало отказ КПСС от пролетарской солидарности.

В октябре этого же года с визитом в Пекин прибыл уже Хрущев. «Зачем нужно убивать людей на границе с Индией?», – недоумевал советский лидер. Министр иностранных дел Китая Чен Йи, разумеется, всю вину возложил на Индию и заодно обвинил Советский Союз в нарушении коммунистических принципов.

Это был поворотный пункт, давший старт широкомасштабной компании под лозунгом борьбы с «советским ревизионизмом». В ответ Советский Союз аннулирует все договоренности с Китаем по сотрудничеству в области ядерной энергетики. Однако это уже не смогло остановить ход китайского атомного проекта. В 1964 году в КНР прошло первое испытание атомного оружия «во имя защиты суверенитета, против угроз США и великодержавности СССР».

Чем дальше, тем сложнее становились отношения СССР и КНР. Карибский кризис выявил диаметрально противоположные позиции двух сторон. В китайской печати впервые открыто критикуется внешнеполитическая линия Советского руководства. Размещение ракет на Кубе называется «авантюризмом», а их вывод – «капитулянтством». Хрущев обвиняет Китай в негибкой и примитивной политике. «Великая война идей между Китаем и СССР» в самом разгаре.

Москва резко реагирует на антисоветские выпады Пекина. Из Китая отзываются все специалисты, сокращаются поставки в рамках ранее подписанных соглашений, и, что самое принципиальное, ставится требование о возврате всех кредитов. Нужно отметить, что к 1964 году Китай погашает перед Советским Союзом все долги – почти 1,5 млрд. инвалютных рублей (около 100 млрд. на современные деньги).

В середине шестидесятых годов Советский Союз был окончательно возведен в статус врага. В обиход китайской пропаганды входит устойчивое словосочетание – «угроза с Севера».

Кульминация вражды

Не заставили себя долго ждать и территориальные претензии со стороны Китая. Советскому Союзу вменялась вина царской России, которая захватила более 1,5 млн. кв. км. «исконно китайских земель» в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, а также в Таджикистане, Киргизии и Казахстане.

Уже с лета 1960 года на всей протяженности советско-китайской границы стали вспыхивать отдельные инциденты, которые постепенно приобретали систематический характер. Только за один 1962 год было насчитано более 5 тыс. нарушений советской границы.

К середине 1960-х годов в Кремле стали осознавать, что более 7 тыс. км. сухопутной границы оказались фактически беззащитны перед лицом угрозы со стороны многомиллионной армии Китая.

К этому времени власти КНР перебросили из глубин страны к северным границам военный контингент численностью до 400 тыс. человек. С советской стороны ему противостояли всего два десятка мотострелковых дивизий Забайкальского и Дальневосточного округов.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР Адриан Данилевич в интервью говорил, что «советское руководство не столько опасалось США, сколько Китая. Наиболее усиленные группировки войск создавались на востоке, и обычные типы оружия в первую очередь поставлялись туда. Почему так? Потому что сознавали: на Западе более трезвые политики и более разумные военные деятели, чем были в Китае».

Но Китай боялся СССР не меньше. Мао Цзэдун нервно реагировал на то, как Москва при помощи танков устанавливает лояльный режим в социалистической Чехословакии. Он действительно опасался, что советские войска могут повторить нечто подобное и в Пекине, тем более что в Москве отсиживался главный конкурент Мао по внутрипартийной борьбе Ван Мин.

Кульминацией советско-китайской конфронтации стал пограничный конфликт на реке Уссури за остров Даманский, произошедший в марте 1969 года. Две недели противостояния так и не выявили победителя, хотя десятикратно превосходящие силы китайской армии потеряли там в десять раз больше солдат, чем СССР.

В сентябре 1969 года умер основатель вьетнамской компартии Хо Ши Мин. Премьер-министр СССР Николай Косыгин возвращаясь с похорон встретился в пекинском аэропорту с китайским коллегой Чжоу Эньлаем. Сторонам удалось договориться о сохранении статус-кво на границе, с последующим выводом вооруженных частей со спорных территорий и началом переговорных процессов.

20 октября 1969 года в Пекине состоялись советско-китайские переговоры. Они не смогли сгладить противоречия межу двумя державами, однако позволили преодолеть нарастание кризиса и, самое главное, отвести угрозу полномасштабного военного конфликта между Китаем и Советским Союзом.