ссср

Вдохновленный научными открытиями конца XIX – начала XX века человек принялся активно совершенствовать окружающий мир. В СССР это еще совпало с желанием продемонстрировать всему свету величие социалистической системы и торжество науки над религиозными предрассудками. Хотелось не только повернуть вспять реки, но и создать сверхчеловека, победить старение и смерть. Хорошо, что тренироваться начали на животных.

Живая голова мертвой собаки

Гениальный физиолог Сергей Сергеевич Брюхоненко родился в семье инженеров. Он с детства занимался изобретательством. Однако жизнь свою связал с медициной. Сразу после окончания МГУ Брюхоненко был призван в армию. Шла Первая мировая война, поэтому молодой доктор сразу же получил солидный опыт в практической хирургии. Должно быть, невозможность спасти чью-то жизнь подтолкнула его к исследованиям по поддержанию функций всего организма или отдельных его частей при помощи искусственного кровообращения.

Уже в 1925 году Брюхоненко запатентовал автожектор – прибор, который насыщал кровь кислородом и по системе трубок закачивал ее в тело пациента. Он был примитивен и выглядел устрашающе, но со своей функцией справлялся. Один насос откачивал кровь из полой вены и нагнетал ее в изолированные легкие, где происходило насыщение кислородом. Несколько позже Брюхоненко придумает и оксигенатор, выполняющий эту задачу, но первый автожектор использовал то, что создала природа. Обогащенная кислородом кровь попадала в резервуар, откуда другим насосом закачивалась в артерии. Контактный манометр автоматически поддерживал нужное давление, а система обогрева – температуру.

Эффективность работы прибора была подтверждена опытом 1 ноября 1926 года, когда автожектор два часа поддерживал жизнь собаки с остановленным сердцем. 1 июня 1928 года Брюхоненко показал прибор на Третьем конгрессе физиологов СССР. Тогда к системе искусственного кровообращения подключили отрезанную голову собаки. При этом удалось сохранить основные физиологические функции. Зрачки реагировали на свет, глаза моргали, при ударе по столу голова вздрагивала. Она даже съела кусочек сыра, правда, он тут же вышел из пищевода.

Разумеется, этот опыт проводился не для того, чтобы кого-то удивить или привлечь внимание к достижениям советской науки, хотя и это удалось. Уже с 1929-го по 1937-й автожектор успешно использовался при операциях на открытом сердце у собак, проведенных хирургом Николаем Теребинским. Вместе с пузырьковым оксигенатором, изобретенным Брюхоненко в 1936 году, этот прибор стал прообразом современных аппаратов искусственного кровообращения («искусственное сердце – легкие»), которые теперь успешно используются при операциях на сердце у людей. Правда, сам автожектор никогда не применялся для этих целей.

Сергей Сергеевич не остановился на достигнутом и активно продолжал свои эксперименты. Он поддерживал работу извлеченных из тела органов с целью изучения возможностей искусственного кровообращения. Был проведен опыт по оживлению собаки: из нее выкачали всю кровь, после чего она около 10 минут была мертва. Потом ее подключили к аппарату, вернули кровь обратно, и сердце животного снова забилось, восстановились физиологические реакции.

В 1940 году был снят документальный фильм «Эксперименты по оживлению организма», в котором демонстрировалась работа автожектора, живая голова и воскрешение собаки. В нем утверждалось, что после возвращения с того света животные живут годами, растут, набирают вес и обзаводятся потомством.

Конечно, не опыты с собачьей головой легли в основу знаменитого романа Александра Беляева, ведь его первый вариант был опубликован еще в 1925 году, но аналогия налицо.

Воскресшие кошки

Советский патофизиолог Иоаким Романович Петров изучал возможность оживления с другой точки зрения. Его интересовала способность организма вернуться к полноценной жизни. И он в течении нескольких лет ставил опыты в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и Ленинградском институте переливания крови.

Оживляли животных после разных видов смерти: от удушения, электричества, отравления хлороформом, значительных кровопотерь и кислородного голодания. Использовали разные способы реанимации: массаж сердца, введение адреналина в его полость, электростимуляцию, искусственное дыхание и переливание крови.

В результате опытов выяснилось, что восстановить дыхание и сердцебиение получается даже через час после смерти, но такие животные оказываются совершенно нежизнеспособными, потому что нервные функции утрачиваются, остаются только автоматические. Петрову удалось выяснить, при каких видах смерти оказываются более эффективными те или иные реанимационные мероприятия. Стало ясно, что если сердечная и дыхательная функции восстанавливаются в течении трех минут после их утраты, животное имеет отличные шансы на полноценную жизнь.

Для опытов использовались кошки. Защитники прав животных, конечно, этого бы не одобрили, но благодаря этим экспериментам развивалась реаниматология.

Родителями мажоров являлись партийные деятели, сотрудники министерств, видные чины из милиции, КГБ и военной сферы, руководители предприятий, крупные научные работники, известные деятели спорта и культуры и т.д. То есть люди, обладавшие возможностями, недоступными большинству советских граждан.

Поскольку в СССР многие блага носили исключительно распределительный характер, только представители элиты имели доступ, скажем, к дефицитным продуктам и товарам. Дети элиты носили импортную одежду и обувь, пользовались аудио- и видеоаппаратурой заграничного производства, слушали заграничные пластинки и кассеты, курили «Мальборо»… Нередко они, едва окончив школу, получали в распоряжение собственный автомобиль, тогда как обычные граждане, чтобы купить авто, должны были несколько лет отстоять в очереди.

Мажорам обычно не приходилось думать о пропитании. Как правило, родители щедро снабжали их карманными деньгами.

Очень часто представители «золотой молодежи» выезжали вместе с родителями за границу (причем не только в Польшу или Болгарию, но и капстраны), и не только на отдых. Семьи дипломатов, например, могли жить там годами. Некоторые «мажоры» вообще все детство проводили за рубежом.

Благодаря родительским связям советские «мажоры» могли не беспокоиться о своем будущем. Им были обеспечены «блатные» места в вузах. Больше всего «мажоров» было в МГИМО, МГУ, Инязе. Причем поступали они обычно на более престижные в те годы гуманитарные факультеты – исторический, филологический, журналистики, где не надо было слишком «напрягаться».

По окончании института «мажоры» никогда не получали распределения куда-нибудь в «глубинку», их ожидало место в солидной столичной (или, во всяком случае, находящейся в крупном городе) организации, где они могли сделать карьеру, часто с перспективами зарубежных командировок, что в Советской стране считалось явным признаком жизненного успеха. Некоторые сразу по получении диплома уезжали работать за границу.

Если юноши-«мажоры» шли в армию (допустим, родители прочили им военную карьеру), то обычно служили в тепличных условиях, например, за границей.

Чаще всего мажоры поддерживали отношения только с себе подобными. К сверстникам из «простых» семей они относились покровительственно, снисходительно или презрительно, но обычно игнорировали…

Мажоры могли позволить себе больше, чем дети простых смертных. Они могли не слишком стараться в учебе, так как было понятно – аттестат или диплом им и так выдадут. Нередко сходили им с рук и различные правонарушения.

У мажоров были свои увеселительные заведения, где они проводили время. Обычно они тусовались в молодежных барах и кафе, многие из которых работали при гостиницах или различных ведомствах. Так, в Москве «золотая молодежь» любила тусоваться в таких заведениях, как «Синяя птица», «Метелица», «Лира», «Белые ночи», «Космос», «Орленок», ЦДТ, «Молоко», «Клетка». В зависимости от родительских щедрот иные могли регулярно позволить себе дорогие рестораны, посещение которых было отнюдь не по карману среднему студенту или даже выпускнику вуза.

Однако то, что все мажоры увлекались пустым времяпрепровождением и из них впоследствии не могло получиться ничего путного – всего лишь заблуждение.

Судьбы советской «золотой молодежи» складывались по-разному. Далеко не все представители номенклатуры благополучно перенесли перестройку и последующий переход к капитализму.

Среди «мажоров» были, конечно, и те, кто не смог удержаться на плаву, ушел в пьянство или наркотики или превратился в простого смертного, живущего от получки до получки. Но очень многие смогли «выплыть». И не в последнюю очередь благодаря хорошим «стартовым условиям». Ведь мажоры с детства имели все самое лучшее, в том числе и возможность получать лучшее образование. Многие из них выработали в себе качества, которые позволили им реализоваться в новой постсоветской действительности, не испытывая комплексов бедного и голодного детства и юности. Впоследствии из них получились вполне успешные политики, бизнесмены, актеры, режиссеры, писатели, журналисты, художники… Так что быть «мажором» — это не всегда плохо.

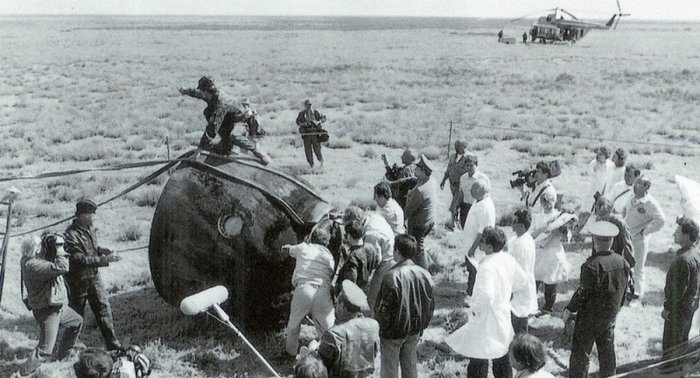

Теплый июньский день 1971-го года. Спускаемый аппарат корабля «Союз 11» совершил запланированную посадку. В центре управления полетами все зааплодировали, с нетерпением ожидая выхода экипажа в эфир. В тот момент никто еще не подозревал, что советскую космонавтику скоро потрясет самая крупная трагедия за всю ее историю.

Долгая подготовка к полету

В период с 1957 по 1975 годы между СССР и США было напряженное соперничество в области освоения космоса. После трех неудачных запусков ракеты Н-1 стало ясно: Советский Союз проиграл американцам в лунной гонке. Работы в этом направлении без лишнего шума прикрыли, сконцентрировавшись на строительстве орбитальных станций.

Рисунок, изображающий космический корабль Союз-11 и орбитальную станцию Салют, 1971 год (Фото: Фотохроника ТАСС)

Первую ОКС «Салют» успешно вывели на орбиту зимой 1971 года. Следующая цель делилась на четыре этапа: подготовить экипаж, отправить его на станцию, успешно состыковаться с ней и потом несколько недель проводить ряд исследований в открытом космосе.

Стыковка первого корабля «Союз 10» прошла неудачно из-за неисправностей в стыковочном узле. Тем не менее космонавтам удалось вернуться на Землю, а их задача легла на плечи следующего экипажа.

Его командир — Алексей Леонов, каждый день бывал в конструкторском бюро и с нетерпением ждал запуска. Однако судьба распорядилась иначе. За трое суток до полета у бортинженера Валерия Кубасова врачи обнаружили странное пятно на снимке легких. Для уточнения диагноза времени не оставалось, и нужно было срочно искать замену.

Экипаж космического корабля «Союз-11» В.Н.Волков, В.И. Добровольский и В.И.Пацаев на трапе самолета перед отлетом на Байконур, 08 июня 1971 года (Фото: В. Терешкова и Л. Путятина/ТАСС)

Вопрос о том, кто теперь полетит в космос, решался во властных кругах.Госкомиссия сделала свой выбор в самый последний момент, лишь за 11 часов до старта. Ее решение было крайне неожиданным: экипаж меняли полностью, и теперь в космос отправлялись Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.

Жизнь на «Салюте-1»: что ждало космонавтов на ОКС «Салют»

Космический корабль Союз-11 на стартовой площадке. Фото © РИА Новости/Александр Моклецов

Запуск «Союза 11» прошел 6 июня 1971 г. с космодрома Байконур. В то время пилоты отправлялись в космос в обычных летных костюмах, потому что конструкция корабля не предполагала использование скафандров. При любой утечке кислорода экипаж был обречен.

На следующий день после старта наступил сложный этап стыковки. Утром 7 июня на пульте включилась программа, отвечающая за сближение со станцией «Салют». Когда до нее осталось не более 100 метров, экипаж перешел на ручное управление кораблем и через час успешно состыковался с ОКС.

«Экипаж Союз-11.

После этого начался новый этап освоения космоса – теперь на орбите была полноценная научная станция. Добровольский передал новости об успешной стыковке на Землю, и его команда приступила к расконсервации помещений.

График космонавтов был детально расписан. Каждый день они проводили исследования и медико-биологические эксперименты. Регулярно выполнялись телевизионные репортажи с Землей прямо с борта станции.

Командир космического корабля «Союз-11» и орбитальной космической станции «Салют-1».

26 июня (т.е. ровно через 20 суток) экипаж «Союза 11» стал новым рекордсменом по дальности полета и длительности пребывания в космосе. До окончания их миссии осталось 4 дня. Связь с Центром управления была устойчивой, и ничего не предвещало беды.

Путь домой и трагическая гибель экипажа

29 июня пришел приказ о завершении миссии. Экипаж перенес все записи исследований на борт «Союза 11» и занял свои места. Расстыковка прошла успешно, о чем Добровольский сообщил в Центр управления. Настроение у всех было приподнятое. Владислав Волков даже пошутил в эфире: «До встречи на Земле, и готовьте коньяк».

После отсоединения полет проходил по плану. Своевременно запустилась тормозная установка, а спускаемый аппарат отделился от основного отсека. После этого связь с экипажем прекратилась.

Москва. 30 июня. Трагическая весть о гибели экипажа космического корабля

Тех, кто ожидал космонавтов на Земле, это не особо встревожило. Когда корабль входит в атмосферу, по его обшивке прокатывается волна плазмы и антенны связи обгорают. Всего лишь штатная ситуация, связь скоро должна возобновится.

Парашют раскрылся строго по графику, но «Янтари» (это позывной экипажа) до сих пор молчали. Тишина в эфире начала напрягать. После приземления спускового аппарата к нему практически сразу подбежали спасатели и врачи. На стук по обшивке не последовало никакой реакции, поэтому люк пришлось открывать в аварийном режиме.

«Союз-11» после посадки.

Перед глазами предстала ужасная картина: Добровольский, Пацаев и Волков сидели мертвыми в своих креслах. Трагедия потрясла всех своей необъяснимостью. Ведь посадка прошла по плану, и еще недавно космонавты выходили на связь. Смерть произошла от почти мгновенной утечки воздуха. Однако, что ее вызвало, пока было не известно.

Почему погибли советские космонавты

Специальная комиссия буквально по секундам восстановила, что на самом деле произошло. Оказалось, что во время посадки экипаж обнаружил утечку воздуха через вентиляционный клапан над местом командира.

Времени, чтобы закрыть его у них не осталось: для этого требовалось 55 секунд здоровому человеку, а скафандров и даже кислородных масок в экипировке не было предусмотрено.

Похороны членов экипажа Союз-11.

Медицинская комиссия нашла у всех погибших следы мозгового кровоизлияния и повреждения барабанных перепонок. Растворенный в крови воздух буквально вскипел и закупорил сосуды, даже попав в камеры сердца.

У могил советских космонавтов на Красной площади.

Для поиска технической неисправности, вызвавшей разгерметизацию клапана, комиссия провела более 1000 экспериментов с привлечением завода-изготовителя. Параллельно КГБ отрабатывало вариант сознательного вредительства.

Однако ни одна из этих версий не нашла подтверждения. Свою роль здесь сыграла элементарная халатность на производстве. Проверяя состояние «Союза», выяснилось: многие гайки просто не были закручены нужным образом, что и привело к отказу клапана.

Москва. Похороны трагически погибших членов экипажа космического корабля

На следующий день после трагедии все газеты СССР вышли с черными траурными рамками, а любые космические полеты были прекращены на 28 месяцев. Теперь в обязательной экипировке космонавтов предусматривалась скафандры, но ценой этому стали жизни трех летчиков, так и не увидевших яркого летнего солнца на родной Земле.

Творчество Зои Черкасской – настоящая машина времени

для целого поколения людей, выросших в Советском Союзе. Её работы просты и узнаваемы во всём мире. И, несмотря на то, что иногда некоторые зрители умудряются критиковать её картины за примитивизм, большинство всё же отдаёт должное яркой выразительности и наивной честности сюжетов, которые знакомы всем тем, кто родился в столь непростое, но по-своему интересное время.

Придаваясь ностальгии, Зоя создаёт небольшие картинки-воспоминания, затрагивающие струны души бывших соотечественников. Так уж получилось, что, будучи уроженкой Киева, она покинула родной город и страну в далёком 91, в год распада СССР, иммигрировав вместе с родителями в Израиль. Именно поэтому большая часть её работ посвящена советскому прошлому, где по иронии судьбы и прошло её безмятежное детство.

Радио «Свобода». Автор: Зоя Черкасская.

Бабушка. Автор: Зоя Черкасская.

Котики. Автор: Зоя Черкасская.

Программа «Время». Автор: Зоя Черкасская.

Буфет. Автор: Зоя Черкасская.

День рождения бабушки. Автор: Зоя Черкасская.

Прыжки через козла. Автор: Зоя Черкасская.

Сметана. Автор: Зоя Черкасская.

Две сестры и подруга. Автор: Зоя Черкасская.

Горько! Автор: Зоя Черкасская.

Муж и жена. Автор: Зоя Черкасская.

За гаражами. Автор: Зоя Черкасская.

Из какого ты района? Автор: Зоя Черкасская.

Анархия — мать наша. Автор: Зоя Черкасская.

На раскладушке. Автор: Зоя Черкасская.

Иди, поешь! Автор: Зоя Черкасская.

Мама. Автор: Зоя Черкасская.

Подростковый бунт. Автор: Зоя Черкасская.

Юбку надеть забыла. Автор: Зоя Черкасская.

Дача. Автор: Зоя Черкасская.

Богатые тоже плачут. Автор: Зоя Черкасская.

«Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!». Автор: Зоя Черкасская.

Школьная дискотека. Автор: Зоя Черкасская.

30 лет назад, 16 августа 1987 г. ушел из жизни один из самых популярных актеров советского кино Андрей Миронов. За два месяца до этого в прокат вышел фильм Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов», который стал последней киноработой Андрея Миронова. На съемках происходило немало курьезов, о которых большинство зрителей даже не подозревали.

Кадр из фильма *Человек с бульвара Капуцинов*, 1987 | Фото: pressa.tv

Алла Сурикова на съемках фильма *Человек с бульвара Капуцинов*, 1987 | Фото: topic.lt

Сценарий этого фильма, написанный Эдуардом Акоповым, несколько лет лежал на полках «Мосфильма», так как никто из режиссеров не решался взяться за жанр вестерна. А вот Алла Сурикова не побоялась, хотя позже призналась, что сделала это «по легкомыслию». Главного героя – мистера Феста – сыграл Андрей Миронов. Никого другого в этой роли Сурикова не видела, поэтому терпеливо ждала его согласия в течение полугода. Из-за постоянной занятости в съемках он никак не мог прочитать сценарий, но, когда наконец нашел для этого время, понял, что эта роль создана специального для него, так как его герой был так же фанатично предан «синематографу», как и он сам.

Андрей Миронов в своей последней киноработе | Фото: kino-teatr.ru

В вестерне, даже ироничном, предполагается наличие большого числа батальных сцен. Трюки помогали ставить каскадеры, почти все актеры участвовали в них без дублеров. Даже Наталья Фатеева взбиралась с шестом на стену самостоятельно. А вот Миронов наотрез отказался сниматься в драках – актер не мог забыть травму, полученную еще во время учебы. Когда он сдавал экзамен по сцендвижению, пришлось изображать драку, и его партнер так «постарался», что Миронов после этого попал в больницу. Каскадер Александр Иншаков сумел убедить актера в том, что на этот раз все будет безопасно, и тогда Миронов все же согласился участвовать в сцене драки.

Кадр из фильма *Человек с бульвара Капуцинов*, 1987 | Фото: aif.ru

Роль мистера Феста стала для Андрея Миронова последней завершенной работой в кино. В Ленинграде он посетил премьеру фильма, а через два месяца на гастролях в Риге скончался от кровоизлияния в мозг. На тот момент ему было всего 46 лет. Позже Алла Сурикова призналась, что фильм для нее начался не со сценария, а с главного героя – если бы Миронов отказался, работа вряд ли бы состоялась. По результатам опроса читателей журнала «Советский экран», Миронов был признан лучшим актером 1987 года.

Николай Караченцов в роли Билли | Фото: kino-teatr.ru

Николай Караченцов в роли Билли | Фото: kino-teatr.ru

Николай Караченцов изначально проходил пробы на другую роль – разбойника Черного Джека. А в роли Билли режиссер Алла Сурикова видела актера другой фактуры – рослого и мощного. Но Караченцов переубедил ее и уговорил отдать эту роль ему. И режиссер осталась довольна его работой. Все трюки он выполнял самостоятельно, без дублеров, его удивительная пластичность очаровала всю съемочную группу. Но во время съемок одного из эпизодов он получил травму: после нескольких неудачных дублей он спровоцировал каскадера на настоящую драку, и в итоге ушел со съемочной площадки со сломанным пальцем на ноге.

Николай Караченцов в роли Билли | Фото: novosti-dny.ru

Михаил Боярский и Андрей Миронов в фильме *Человек с бульвара Капуцинов*, 1987 | Фото: segodnya.ua

Роль Черного Джека досталась Михаилу Боярскому. Но когда его пригласили на съемки, он был занят в другом проекте. Чтобы заручиться его согласием, ассистенты Суриковой схитрили и заявили, что на эту роль его просил пригласить лично Андрей Миронов. Ему он отказать не мог, и так Суриковой удалось собрать уникальный звездный актерский ансамбль на одной съемочной площадке. Не обошлось и без курьезов. У главного злодея, Черного Джека, во время съемок увели лошадь. Самостоятельные поиски не дали результатов, пришлось обращаться в милицию.

Олег Табаков в фильме *Человек с бульвара Капуцинов*, 1987 | Фото: kino-teatr.ru

Олег Табаков в фильме *Человек с бульвара Капуцинов*, 1987 | Фото: kino-teatr.info

Олег Табаков дал согласие на съемки в фильме, правда, у него совсем не было на это времени. Поэтому его снимали отдельно, крупными планами, а потом на монтаже добавляли к общим сценам. Актер творчески подошел к своей роли и сам доработал образ: он вставлял специальные трубочки в нос, чтобы он казался шире, а лицо выглядело «коварно-добродушным». Рядом с ним на съемочной площадке работал и его сын: Антону Табакову досталась небольшая роль билетера.

Антон Табаков в фильме *Человек с бульвара Капуцинов*, 1987 | Фото: kino-teatr.ru

Александра Яковлева в фильме *Человек с бульвара Капуцинов*, 1987 | Фото: kino-teatr.ru

Сложнее всего режиссеру пришлось с выбором главной героини. На роль Дианы претендовали Ирина Розанова и Ольга Кабо. Александра Яковлева изначально не прошла пробы, но решила повторить попытку и убедила Сурикову дать ей второй шанс. Режиссер предоставила право выбора Андрею Миронову, и именно благодаря ему эту роль получила Александра Яковлева. Сурикова вспоминала: «Она была обворожительна и трудолюбива, часами до изнеможения репетировала танец, училась петь, вертеть кольт, скакать на лошади».

Александра Яковлева в фильме *Человек с бульвара Капуцинов*, 1987 | Фото: kino-teatr.ru

Фильм мог бы и не выйти в прокат. Комиссия Госкино после просмотра пришла к выводу, что жанр вестерна с драками и трюками не может быть интересен советскому зрителю. Но все оказалось как раз наоборот. Несмотря на то, что с классическим жанром вестерна не было ничего общего, и на то, что в названии содержалась фактическая ошибка (в Париже есть бульвар Капуцинок, а не Капуцинов), фильм пользовался у зрителей невероятной популярностью. В год проката его посмотрели больше 50 млн человек.

Спартак Мишулин и Наталья Фатеева

«Докторская» колбаса долгие годы была одним из символов благополучия советской семьи. За ней выстраивались очереди, ее добавляли в любимый всеми салат «Оливье», без «Докторской» был немыслим рецепт солянки, бутерброды с этой колбасой красовались в обкомовских буфетах.

Как же появился этот поистине легендарный сорт колбасы?

То, что доктор прописал

Точная дата появления на свет колбасы «Докторская» (ГОСТ 23670) хорошо известна. Это 29 апреля 1936 года, именно тогда по распоряжению наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна начался ее массовый выпуск. Рецепт колбасы был разработан ВНИИ мясной промышленности, и отличался пониженным содержанием жиров при том, что в состав колбасы входило много белка.

Причиной начала производства такого продукта было резкое ухудшение состояния здоровья населения страны. После отмены политики НЭПа и коллективизации в стране начался голод, который затронул целые регионы. Нехватка продуктов, голодание – все это приводило к вспышкам различных заболеваний.

В начале тридцатых годов Анастас Микоян посетил США, где он побывал и на мясокомбинатах Чикаго. Вернувшись в СССР, Микоян стал инициатором создания Первого Московского колбасного завода, который теперь носит имя Микояна. Здесь-то и приступили к производству колбасы, предназначенной, как было сказано в документах того времени, для диетического питания людей с соматическими признаками последствий перенесенного длительного голодания — «…больным, имеющим подорванное здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма». Формулировка, конечно же, несколько лукавая, но зато рецепт колбасы – вполне честный, содержащий только натуральные продукты самого высокого качества.

В соответствии с ГОСТом, на 100 кг колбасы положено было брать 25 килограммов говядины высшего качества, 70 килограммов нежирной свинины, 3 килограмма свежих куриных яиц, 2 литра молока, соль, сахар, мускатный орех или кардамон. Срок хранения этой колбасы составлял 72 часа.

Получился великолепный диетический продукт, очень вкусный, ароматный и полезный. Свою задачу – восстанавливать силы человека, имеющего подорванное здоровье – эта колбаса выполняла замечательно. Ее назначали в качестве лечебного питания врачи, поэтому она и получила название «Докторской».

Докторская? Да нет, «ветчинно-рубленная»

В период советской власти в академической среде гулял такой анекдот. Встречаются два кандидата наук, один тащит сумку, в которой лежит что-то тяжелое. «Докторская?» — уважительно спрашивает его товарищ, имея ввиду, разумеется, научную работу. «Нет, «ветчинно-рубленная!»» — отвечает первый, разумея сорт колбасы классом ниже «Докторской».

Анекдот довольно точно отражает реалии того времени. Эту колбасу было непросто найти в магазинах, и она приобрела статус дефицитного продукта. Боролись с дефицитом по-советски незамысловато: упрощая рецептуру.

Люди старшего поколения помнят, что еще в 70-х годах старики ворчали, разрезая на ломтики купленный с большим трудом батон колбасы: «Разве это «Докторская»? Вот раньше была «Докторская»! А это – ерунда, а не колбаса». И они были правы, поскольку классический рецепт диетической колбасы, остававшийся неизменным до конца 50-х годов, затем начал деградацию. Поголовье скота в СССР оказалось не таким большим, как хотелось бы. К тому же свиней начали кормить отходами рыбной промышленности, из-за чего мясо приобрело неприятный запах и привкус. Постепенно в состав «Докторской» разрешили добавлять муку, меланж вместо яиц, сухое молоко вместо цельного. К 1979 году разрешили так же свиную шкурку, яичный порошок и крахмал. Батон начали заворачивать в целлофан. По репутации любимого поколениями советских людей продукта был нанесен окончательный удар. «Докторская» колбаса сравнялась по качеству с прочими колбасами, которые иногда появлялись в советских магазинах, такими, как «Чайная», «Языковая» и та самая, «Ветчинно-рубленная».

Почему «Докторская»? Потому что поел – и к доктору!

В наши дни о ГОСТах советского времени благополучно забыли. Бренд «Докторская» эксплуатируют все, кому не лень, выпуская колбасы с чудовищным содержанием усилителей вкуса и аромата, регуляторов кислотности, антиокислителей, стабилизаторов, эмульгаторов и фиксаторов окраски. При этом многие предприятия выпускают продукцию на основе ТУ – технических условий, которые позволяют изготавливать продукт вообще без мяса, на основе сои и коррагенов. Коррагенами называют загустители, имитаторы пищевых продуктов. Это порошок из красных морских водорослей. Его заливают мясным бульоном, перемешивают и дают затвердеть. Получается «почти настоящий» колбасный фарш. Тем не менее, и в наши дни остаются предприятия, выпускающие товар строго по ГОСТу. При этом нужно помнить, что ГОСТ 2011 года разрешает использовать в рецепте «Докторской» колбасы муку, крахмал, нитрит натрия, а вместо натуральных яиц и молока – сухие заменители.

Нынешняя «Докторская» уже не является тем диетическим продуктом, который был разработан в 1936 году для предприятия Микояна. Поэтому, видимо, и родилась шутка: «Почему колбаса называется «Докторской»? Потому что поел – и к доктору!».

Человечество практически извело такие смертельно опасные болезни, как чума и оспа, научилось бороться с туберкулезом и сифилисом. Но есть недуги, которые пока побороть не удалось. К таким заболеваниям относятся кишечные инфекции.

Кишечные инфекции

Группа заболеваний, при которых поражается желудочно-кишечный тракт весьма обширна. Наиболее известные: холера, дизентерия, ротавирусный гастроэнтерит (желудочный грипп), брюшной тиф и др. Общие для всех симптомы проявляются в форме боли в животе, диареи, рвоты.

Большинство кишечных инфекций являются сезонными заболеваниями. Так, ротавирус более активен в зимние месяцы и ранней весной, а холера и дизентерия чаще возникают в июне-сентябре и предпочитают южные районы.

Особенно опасны в этом плане были курортные зоны СССР, где социально-гигиенические условия зачастую не отвечали элементарным требованиям. При массовом наплыве отдыхающих в частном секторе и ряде государственных пансионатов наблюдались проблемы в обеспечении эпидемиологической безопасности. Скученное размещение, недостаток воды, особенно на территории Крыма, питание курортников в сомнительных заведениях способствовали возникновению вспышек кишечных инфекций.

Действующие и периодически обновляющиеся положения о государственном санитарном надзоре СССР носили общий характер. Первым действенным нормативным инструментом в борьбе с кишечными заболеваниями стал приказ Минздрава СССР от 3 сентября 1976 г. N840 «О совершенствовании профилактики дизентерии и других острых кишечных заболеваний». Но было уже поздно. Холера на юге России к тому времени рассеялась сама, унося человеческие жизни.

Холера на юге России в 1970-1971 годах

Холера на Руси была известна давно. Так, за 1823-1926 годах в России заболели холерой 5,5 миллиона человек, из них умерли 42% — 2,2 миллиона.

Холера – острое эпидемическое заболевание, сопровождаемое поносом, рвотой, болями в животе, судорогами. Вызывает болезнь холерный вибрион, передающийся от больного (вибриононосителя) через воду, пищу, грязные руки. Инкубационный период — 2–3 дня. Без срочной медицинской помощи больной может умереть от обезвоживания. Холерные вибрионы вырабатывают токсин, вызывающий катастрофически быструю потерю жидкости через кишечник — до 30 литров в день. Спасти больного может только внутривенное введение нескольких литров воды с раствором солей.

С 1926 года по 60-е годы прошлого века холеру в СССР не выявляли.

Однако уже в 1965-1990 годы холера наблюдалась в 102 субъектах СССР, из которых 88% приходились на южные районы: Нижнее Поволжье, Украинскую и Молдавскую ССР, Северный Кавказ, Среднюю Азию и Закавказье. В Керчи, Николаеве, Астраханской, Чимкентской, Ташкентской областях, Каракалпакской АССР инфекция и ее носителя выявлялись в течение 7-12 лет. Пальму первенства держал Ростов-на-Дону: 18 лет подряд в областной инфекционной больнице не пустовала палата для холерных больных. Но это были отдельные случаи заболевания.

Эпидемия нагрянула в 1970 году сразу из двух источников. В Астрахань холеру завезли через Каспийское море из Туркмении и Ирана. В Одессу болезнь «проникла» на судах из Пакистана и Индии.

Когда масштабы заболевания обозначились, в Минздраве СССР была создана Всесоюзная чрезвычайная противоэпидемическая комиссия (ВЧПК), наделенная широкими полномочиями. Астрахань, Одесса и Керчь, где ситуация оказалась наиболее угрожающей, были закрыты на полный карантин. Частично под карантин попал и Херсон.

Одесса

Первой жертвы холеры в Одессе стал 57-летний сторож на полях орошения, где производилась фильтрация сточных вод, Лютиков. Сам он полагал, что отравился копченой рыбой. В больницу его доставили в тяжелом состоянии в 9 утра, а вечером он умер. Холерный вибрион выявили у покойника только на следующий день. К тому времени умер уже второй пациент — работник ликероводочного завода, у которого накануне были обнаружены аналогичные симптомы.

Немедленно были приняты беспрецедентные санитарные меры. В ночь с 3-го на 4 августа 1970 года рота внутренних войск оцепила Одесскую инфекционную больницу, были развернуты госпиталя для больных и изоляторы для контактных.

Начались поквартирные обходы: врачи выявляли людей с кишечными проблемами. 6-го августа в одесском морском порту был поднят желтый холерный флаг: посадку на пароходы разрешить только пассажирам из других городов, затем вывести суда на рейд и поставить на шесть суток на обсервацию. Люди стали в массовом порядке покидать город – они штурмовали самолеты и поезда.

8 августа была дана команда закрыть все пионерские лагеря и устроить в них обсервационные пункты. Для людей, скопившихся на вокзалах и не имевших жилья в Одессе, были подготовлены спальные места в пассажирских поездах, стоявших на приколе. С 6 часов вечера город с прилегающими сельскими районами был оцеплен плотным кордоном войск. Было прекращено движение пассажирских поездов, отменены вылеты самолетов, кроме спецрейсов.

По рекомендации врачей население Одессы в течение четырех дней принимало тетрациклин, который успели завезти в достатке. Уклонилось только 2%, а более 94% жителей пропили полный курс. Несмотря на принятые меры, в августе-сентябре 1970 году в Одессе были выявлены около 600 вибрионосителей, заболели холерой 125 человек, 20 из них скончались. Однако из-за того, что власти замалчивали реальную статистику, поползли слухи о многочисленных жертвах.

Астрахань

В Астрахани в 1983 году холерой заболели 371 человек, умерли 182. В последнюю эпидемию в 1970 году были выявлены 1270 больных этой страшной болезнью. Умерли 10 человек – менее процента.

Первой жертвой холеры в Астрахани стал сторож из Камызяка. 27 июля он поступил с жалобами на кишечное отравление в больницу им. Бехтерева. Холеру выявили быстро, но поверили в эпидемию только тогда, когда больные пошли потоком из города и области. Массовая вспышка пришлась на завод стекловолокна – холеру подцепили сразу 150 работниц, выпив остуженный компот.

В Астрахань приехали заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач и другие ведущие медики. Была создана чрезвычайная противоэпидемическая комиссия и разработаны правила борьбы с эпидемией. Жителям области предписывалось иметь умывальники с дезраствором, пить тетрациклин и раствор соляной кислоты.

При малейшем признаке кишечного недомогания проводилась полная дезинфекция квартиры, отчего неделю жильцы дома дышали хлоркой.

С 30 июля вводился карантин протяженностью 1200 километров, въезд был запрещен, выезд — только по справке о недельной обсервации. С большим трудом удалось уехать артистам Иркутского музыкального театра, неудачно выбравших место для гастролей. Из-за холеры писатель и режиссер Василий Шукшин не успел, как собирался, выбрать натуру — крепостные стены и башни кремля для съемок фильма «Степан Разин».

Керчь

Первой жертвой холеры в Керчи 7 августа 1970 года стал 73-летний сторож морского причала. В последующие дни в городе были выявлены еще свыше 150 заболевших, а число погибших достигло шести человек.

Был объявлен карантин, в который попали 130 тысяч местных жителей и 30 тысяч приезжих. Обеспечивали охранные меры на Крымском полуострове 9,5 тысячи военнослужащих, 26 вертолетов и 22 сторожевых катера. По периметру керченскую карантинную зону охраняли 96 сторожевых постов

Несмотря на усиленные меры, были зафиксированы более 200 попыток прорыва периметра. Так, 19 августа 1970 года шофер местной птицефабрики попытался тайно увезти 9 приезжих на служебном транспорте. Он был пойман и приговорен к 6 месяцам исправительных работ.

Ситуация с иногородними была разрешена только после того, как Совет министров СССР принял распоряжение о продлении командировок и отпусков до снятия карантина.

Херсон

Не обошла холера и Херсон. Город никто не оцеплял, но с помощью милиции власти выдворили из Херсона всех «дикарей» с прибрежных участков, закрыли пляжи и отправили по домам отдыхающих из санаториев и пансионатов, предварительно заставив пройти через карантин. Билеты на железнодорожном вокзале продавались только по справке об обсервации.

В городе были приняты оригинальные санитарные меры: ручки входных дверей магазинов и учреждений были обмотаны ватно-марлевыми повязками, обильно смоченными хлорным раствором. Разменная монета в магазинах находилась в тарелках с уксусом. В аптеках запретили реализацию без рецепта фталазола и болеутоляющих желудочных капель.

Эпидемическая обстановка оставалась напряженной и на следующий год. В августе 1971-го на территории Украинской ССР были зафиксированы 23 больных и 204 вибриононосителей.

Напрямую по радио или в газетах о холере не говорилось, но на странице областной газеты было напечатано предупреждение: «Если вы внезапно почувствовали себя плохо или узнали, что заболел ваш товарищ по работе, а то и сосед по квартире, нужно срочно сообщить об этом в ближайшую поликлинику или больницу».

Дизентерия

Вспышки дизентерии постоянно выявляются преимущественно в южных регионах СССР и России. Крупных эпидемий, как в случае с холерой, не отмечалось. Источник заражения дизентерией в большинстве случаев — молочные продукты. Так, в 1985-1987 гг. в 75% причиной массового заболевания дизентерией являлась сметана.

Дизентерия отличается большой латентностью среди взрослых. Доля выявляемых больных в среднем составляет лишь около 20%. Происходит это потому, что болезнь протекает сравнительно легко у взрослых и весьма тяжело — с возможным летальным исходом — у детей.

Тем не менее известны массовые случаи заболевания дизентерией. Так, более двух тысяч человек из Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и Астраханской областей, Адыгеи, Новороссийска и Северной Осетия в 2002 году пострадали по вине Кропоткинского молочного комбината. Возбудитель дизентерии Зонне, характеризующейся высокой температурой, был обнаружен у нескольких сотрудников комбината, а также в заквасочных бидонах. Стало известно, что при заправке чанов заквасочной смесью работница привлекала грузчиков. Большинство заболевших – дети, поэтому власти регионов пошли на беспрецедентный шаг: продлили каникулы в школе.

В наше время вспышки дизентерии продолжаются. В 2012 году заболели 30 воспитанников ливадийской школы-интерната под Ялтой. Источником болезни был кефир. Он же был причиной заражения в Ставропольском крае в 2007 году, где в больницу попали 71 ребенок и повар из детского сада.

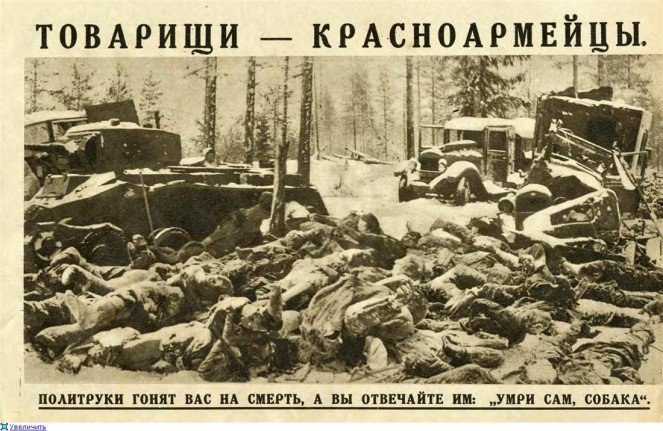

Советско-финская война: кто был агрессором

Финская война длилась 105 дней. За это время свыше ста тысяч красноармейцев погибли, около четверти миллиона — ранены или опасно обморожены. Историки до сих пор спорят, был ли СССР агрессором, а потери — неоправданными.

Взгляд назад Понять причины той войны невозможно без экскурса в историю русско-финских отношений. До обретения независимости «Страна тысячи озёр» никогда не имела государственности. В 1808-м — незначительный эпизод двадцатилетия Наполеоновских войн — земля Суоми отвоёвана Россией у Швеции.

Понять причины той войны невозможно без экскурса в историю русско-финских отношений. До обретения независимости «Страна тысячи озёр» никогда не имела государственности. В 1808-м — незначительный эпизод двадцатилетия Наполеоновских войн — земля Суоми отвоёвана Россией у Швеции.

Новое территориальное приобретение пользуется в составе Империи невиданной автономией: Великое княжество Финляндское имеет свой парламент, законодательство, с 1860 года — собственную денежную единицу. Столетие этот благословенный уголок Европы не знает войн — до 1901 года финны не призываются в российскую армию. Население княжества возрастает с 860 тысяч жителей в 1810 году до почти трёх миллионов в 1910-м.

После Октябрьской революции Суоми получила независимость. В ходе локальной гражданской войны победил местный вариант «белых»; преследуя «красных», горячие парни перешли старую границу, началась Первая Советско-Финская война (1918-1920). Обескровленная Россия, имея на Юге и в Сибири по-прежнему грозные белые армии, предпочла пойти на территориальные уступки северному соседу: по результатам Тартуского мирного договора Хельсинки получил Западную Карелию, а государственная граница прошла в сорока километрах северо-западнее Петрограда.

Насколько исторически справедливым оказался такой вердикт — утверждать сложно; доставшаяся Финляндии Выборская губерния принадлежала России больше ста лет, с Петровских времён и до 1811 года, когда была включена в состав Великого княжества Финляндского, возможно, в том числе и в знак благодарности за добровольное согласие финского Сейма перейти под руку русского царя.

Узлы, в дальнейшем приведшие к новым кровавым столкновениям, были успешно завязаны.

География — это приговор

Посмотрите на карту. На дворе 1939 год, в Европе пахнет новой войной. При этом ваш импорт и экспорт преимущественно идёт через морские порты. Но Балтика и Чёрное море — две большие лужи, все выходы из которых Германия и её сателлиты могут в два счёта закупорить. Тихоокеанские морские пути перекроет другой член «Оси», Япония. Таким образом, потенциально защищённым каналом для экспорта, за который Советской Союз получает столь нужное для завершения индустриализации золото, и импорта стратегических военных материалов — остаётся только порт на Северном Ледовитом океане, Мурманск, одна из немногих круглогодично не замерзающих гаваней СССР. Единственная железная дорога к которой, внезапно, кое-где проходит по пересечённой безлюдной местности всего в нескольких десятках километров от границы (когда эту ж-д прокладывали, ещё при царе, никто и помыслить не мог, что финны и русские будут сражаться по разную сторону баррикад). Более того, на расстоянии трёхдневного перехода от этой границы — другая стратегическая транспортная артерия, Беломоро-балтийский канал.

Таким образом, потенциально защищённым каналом для экспорта, за который Советской Союз получает столь нужное для завершения индустриализации золото, и импорта стратегических военных материалов — остаётся только порт на Северном Ледовитом океане, Мурманск, одна из немногих круглогодично не замерзающих гаваней СССР. Единственная железная дорога к которой, внезапно, кое-где проходит по пересечённой безлюдной местности всего в нескольких десятках километров от границы (когда эту ж-д прокладывали, ещё при царе, никто и помыслить не мог, что финны и русские будут сражаться по разную сторону баррикад). Более того, на расстоянии трёхдневного перехода от этой границы — другая стратегическая транспортная артерия, Беломоро-балтийский канал.

Но то ещё половина географических бед. Ленинград, колыбель революции, сосредоточившая треть оборонно-промышленного потенциала страны, находится в радиусе одного марш-броска потенциального противника. Мегаполис, на улицы которого ни разу до того не упал вражеский снаряд, могут обстреливать из тяжёлых орудий с первого же дня вероятной войны. Корабли Балтфлота лишаются единственной базы. И никаких, вплоть до самой Невы, естественных оборонительных рубежей.

Друг твоего врага Сегодня мудрые и спокойные финны могут на кого-либо напасть разве что в анекдоте. Но три четверти века назад, когда на крыльях обретённой много позже других европейских наций независимости в Суоми продолжался форсированный нацбилдинг, вам было бы не до шуток.

Сегодня мудрые и спокойные финны могут на кого-либо напасть разве что в анекдоте. Но три четверти века назад, когда на крыльях обретённой много позже других европейских наций независимости в Суоми продолжался форсированный нацбилдинг, вам было бы не до шуток.

В 1918 году Карл-Густав-Эмиль Маннергейм произносит широко известную «клятву меча», публично обещая присоединить Восточную (российскую) Карелию. В конце тридцатых годов Густав Карлович (как звали его во время службы в Русской императорской армии, где начинался путь будущего фельдмаршала) является самым влиятельным человеком в стране.

Разумеется, Финляндия не собиралась нападать на СССР. В смысле, она не собиралась делать этого в одиночку. Связи молодого государства с Германией были, пожалуй, даже более крепкими, чем со странами родной Скандинавии. В 1918 году, когда в только что обретшей независимость стране шли интенсивные дискуссии о форме государственного устройства, по решению финского Сената шурин императора Вильгельма, принц Фридрих-Карл Гессенский, был объявлен королём Финляндии; по разным причинам из суомского монархического проекта ничего не получилось, но кадровый выбор весьма показателен. Далее, сама победа «финской белогвардейщины» (как именовали северных соседей в советских газетах) во внутренней гражданской войне 1918 года также во многом, если не полностью, была обусловлена участием присланного кайзером экспедиционного корпуса (численностью до 15 тыс. чел., притом, что общее количество местных «красных» и «белых», значительно уступавших немцам по боевым качествам, не превышало 100 тыс. чел.).

Сотрудничество с Третьим Рейхом развивалось не менее успешно, нежели со Вторым. Корабли Кригсмарине свободно заходили в финские шхеры; немецкие станции в районе Турку, Хельсинки и Рованиеми занимались радиоразведкой; со второй половины тридцатых годов аэродромы «Страны тысячи озёр» модернизировались для принятия тяжёлых бомбардировщиков, которых у Маннергейма не было даже в проекте… Следует сказать, что впоследствии Германия уже в первые часы войны с СССР (к которой Финляндия официально присоединилась лишь 25 июня 1941 года) действительно использовала территорию и акваторию Суоми для постановки мин в Финском заливе и бомбардировок Ленинграда.

Да, на тот момент идея напасть на русских не казалось такой уж безумной. Советский союз образца 1939 года вовсе не выглядел грозным противником. В активе — успешная (для Хельсинки) Первая Советско-финская война. Жестокое поражение красноармейцев от Польши во время Западного похода в 1920-м. Конечно, можно вспомнить успешное отражение японской агрессии на Хасане и Халхин-голе, но, во-первых, то были локальные боестолкновения вдали от европейского театра, а, во-вторых, качества японской пехоты оценивались весьма невысоко. А в-третьих, Красная армия, как полагали западные аналитики, ослаблена репрессиями 37-го года. Разумеется, людские и экономические ресурсы империи и её бывшей провинции несопоставимы. Но Маннергейм, в отличие от Гитлера, и не собирался идти до Волги, чтобы бомбить Урал. Фельдмаршалу было достаточно одной Карелии.

Переговоры Сталин был кем угодно, но только не глупцом. Если для улучшения стратегической ситуации нужно отодвинуть границу от Ленинграда — так и должно быть. Другой вопрос, что цель не обязательно можно достигнуть лишь военными средствами. Хотя, честное слово, именно сейчас, осенью 39-го, когда немцы готовы сцепиться с ненавистными галлами и англосаксами, хочется под шумок решить и свою маленькую проблему с «финской белогвардейщиной» — не из мести за старое поражение, нет, в политике следование эмоциям ведёт к скорой смерти, — а чтобы проверить, на что способна Красная Армия в схватке с настоящим, малочисленным, но вымуштрованным европейской военной школой противником; в конце концов, если лапландцев удастся разгромить, как планирует наш Генштаб, за две недели, Гитлер сто раз подумает, прежде чем напасть на нас…

Сталин был кем угодно, но только не глупцом. Если для улучшения стратегической ситуации нужно отодвинуть границу от Ленинграда — так и должно быть. Другой вопрос, что цель не обязательно можно достигнуть лишь военными средствами. Хотя, честное слово, именно сейчас, осенью 39-го, когда немцы готовы сцепиться с ненавистными галлами и англосаксами, хочется под шумок решить и свою маленькую проблему с «финской белогвардейщиной» — не из мести за старое поражение, нет, в политике следование эмоциям ведёт к скорой смерти, — а чтобы проверить, на что способна Красная Армия в схватке с настоящим, малочисленным, но вымуштрованным европейской военной школой противником; в конце концов, если лапландцев удастся разгромить, как планирует наш Генштаб, за две недели, Гитлер сто раз подумает, прежде чем напасть на нас…

Но Сталин не был бы Сталиным, если бы не попытался уладить вопрос полюбовно, если подобное слово уместно для человека его характера. С 1938 года ни шатко, ни валко велись переговоры в Хельсинки; осенью 39-го их перенесли в Москву. Взамен ленинградского подбрюшья Советы предложили вдвое большую по площади территорию к северу от Ладоги. Германия по дипломатическим каналам рекомендовала финской делегации согласиться. Но те не шли ни на какие уступки (возможно, как прозрачно намекала советская печать, с подачи «западных партнёров») и 13 ноября отбыли домой. До Зимней войны осталось две недели.

Casus belli 26 ноября 1939 года близ деревеньки Майнила на советско-финской границе позиции Красной Армии подверглись артиллерийскому обстрелу. Дипломаты обменялись нотами протеста; по данным советской стороны, около дюжины бойцов и командиров убиты и ранены. Был ли Майнильский инцидент намеренной провокацией (в пользу чего свидетельствует, например, отсутствие поимённого списка пострадавших), или у кого-то из тысяч вооруженных людей, долгие дни напряжённо стоящих напротив такого же вооружённого врага, в конце концов сдали нервы, — в любом случае, этот инцидент послужил поводом к началу боевых действий.

26 ноября 1939 года близ деревеньки Майнила на советско-финской границе позиции Красной Армии подверглись артиллерийскому обстрелу. Дипломаты обменялись нотами протеста; по данным советской стороны, около дюжины бойцов и командиров убиты и ранены. Был ли Майнильский инцидент намеренной провокацией (в пользу чего свидетельствует, например, отсутствие поимённого списка пострадавших), или у кого-то из тысяч вооруженных людей, долгие дни напряжённо стоящих напротив такого же вооружённого врага, в конце концов сдали нервы, — в любом случае, этот инцидент послужил поводом к началу боевых действий.

Началась Зимняя кампания, где был и героический прорыв казавшейся несокрушимой «линии Маннергейма», и запоздалое понимание роли снайперов в современной войне, и первое применение танка «КВ-1» — но обо всём этом долгое время не любили вспоминать. Слишком уж несоразмерными оказались потери, и тяжёлым — урон для международной репутации СССР.

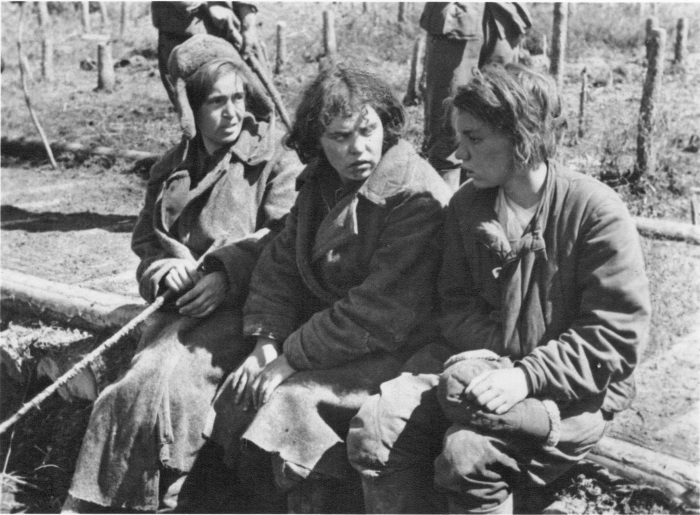

Многие советские женщины, служившие в Красной Армии, готовы были покончить с собой, чтобы не попасть в плен.

Насилие, издевательства, мучительные казни – такая судьба ждала большую часть пленных медсестер, связисток, разведчиц. Лишь немногие оказывались в лагерях военнопленных, но и там их положение зачастую было даже хуже, чем у мужчин-красноармейцев.

Во время Великой Отечественной в рядах Красной Армии сражалось более 800 тысяч женщин. Немцы приравнивали советских медсестер, разведчиц, снайперов к партизанам и не считали их военнослужащими. Поэтому германское командование не распространяло на них даже те немногие международные правила обращения с военнопленными, которые действовали в отношении советских солдат-мужчин.

Советская фронтовая медсестра.

В материалах Нюрнбергского процесса сохранился приказ, действовавший на протяжении войны: расстреливать всех «комиссаров, которых можно узнать по советской звезде на рукаве и русских женщин в форме».

Расстрел чаще всего завершал череду издевательств: женщин избивали, жестоко насиловали, на их телах вырезали ругательства. Тела нередко раздевали и бросали, даже не задумываясь о погребении. В книге Арона Шнеера приведено свидетельство немецкого солдата Ганса Рудгофа, который в 1942 году увидел мертвых советских санитарок: «Их расстреляли и бросили на дорогу. Они лежали обнаженные».

Светлана Алексиевич в книге «У войны не женское лицо» цитирует воспоминания одной из женщин-военнослужащих. По ее словам, они всегда держали для себя два патрона, чтобы застрелиться, а не попасть в плен. Второй патрон – на случай осечки. Эта же участница войны вспоминала, что произошло с пленной девятнадцатилетней медсестрой. Когда ее нашли, у нее была отрезана грудь и выколоты глаза: «Ее посадили на кол… Мороз, и она белая-белая, и волосы все седые». В рюкзаке у погибшей девушки были письма из дома и детская игрушка.

Советские военнопленные.

Известный своей жестокостью обергруппенфюрер СС Фридрих Еккельн приравнивал женщин к комиссарам и евреям. Всех их, согласно его распоряжению, полагалось допрашивать с пристрастием и затем расстреливать.

Женщины-военнослужащие в лагерях

Тех женщин, кому удавалось избежать расстрела, отправляли в лагеря. Там их ожидало практически постоянное насилие. Особенно жестоки были полицаи и те военнопленные-мужчины, которые согласились работать на фашистов и перешли в лагерную охрану. Женщин часто давали им «в награду» за службу.

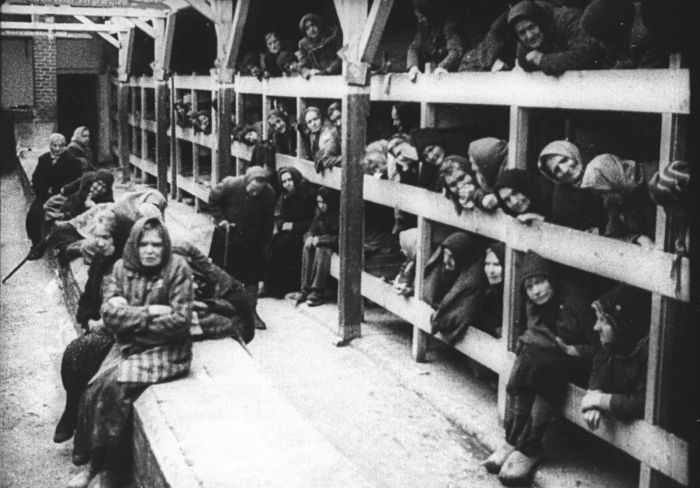

В лагерях зачастую не было элементарных бытовых условий. Заключенные концлагеря Равенсбрюк старались по возможности облегчить свое существование: голову мыли выдававшимся на завтрак эрзац-кофе, сами тайно вытачивали себе расчески.

Согласно нормам международного права, военнопленных нельзя было привлекать к работам на военных заводах. Но к женщинам это не применяли. В 1943 году попавшая в плен Елизавета Клемм попыталась от имени группы заключенных опротестовать решение немцев отправить советских женщин на завод. В ответ на это власти сначала избили всех, а потом согнали в тесное помещение, где нельзя было даже двинуться.

Три пленные советские женщины.

В Равенсбрюке женщины-военнопленные шили обмундирование для немецких войск, работали в лазарете. В апреле 1943 года там произошел и знаменитый «марш протеста»: лагерное начальство хотело наказать непокорных, которые ссылались на Женевскую Конвенцию и требовали обращения с ними как с военнослужащими, попавшими в плен. Женщины должны были маршировать по территории лагеря. И они маршировали. Но не обреченно, а чеканя шаг, как на параде, стройной колонной, с песней «Священная война». Эффект от наказания получился обратным: женщин хотели унизить, а вместо этого получили свидетельство непреклонности и силы духа.

В 1942 году под Харьковом в плен попала санитарка Елена Зайцева. Она была беременна, но скрыла это от немцев. Ее отобрали для работы на военном заводе в городе Нойсен. Рабочий день длился 12 часов, ночевали в цехе на деревянных нарах. Кормили пленных брюквой и картошкой. Трудилась Зайцева до родов, принять их помогли монахини из расположенного недалеко монастыря. Новорожденную отдали монахиням, а мать вернулась на работу. После окончания войны матери и дочери удалось воссоединиться. Но таких историй со счастливым концом немного.

Советские женщины в концентрационном лагере смерти.

Только в 1944 году вышел специальный циркуляр начальника полиции безопасности и СД об обращении с военнопленными-женщинами. Их, как и других советских пленных, надлежало подвергнуть полицейской проверке. Если выяснялось, что женщина «политически неблагонадежна», то статус военнопленной с нее снимался и ее передавали полиции безопасности. Всех остальных направляли в концлагеря. Фактически, это был первый документ, в котором женщин, служивших в советской армии, уравнивали с военнопленными-мужчинами.

«Неблагонадежных» после допросов отправляли на казнь. В 1944 году в концлагерь Штуттгоф доставили женщину-майора. Даже в крематории над ней продолжали издеваться, пока она не плюнула немцу в лицо. После этого ее живой затолкали в топку.

Советские женщины в колонне военнопленных.

Бывали случаи, когда женщин отпускали из лагеря и переводили в статус гражданских рабочих. Но сложно сказать, каков был процент действительно отпущенных. Арон Шнеер замечает, что в карточках многих военнопленных-евреек запись «отпущена и направлена на биржу труда» на самом деле означала совсем иное. Их формально отпускали, но на самом деле переводили из шталагов в концлагеря, где и казнили.

После плена

Некоторым женщинам удавалось вырваться из плена и даже вернуться в часть. Но пребывание в плену необратимо их меняло. Валентина Костромитина, служившая санинструктором, вспоминала о своей подруге Мусе, побывавшей в плену. Она «страшно боялась идти в десант, потому что была в плену». Ей так и не удалось «переступить мостик на причале и взойти на катер». Рассказы подруги производили такое впечатление, что Костромитина боялась плена даже больше, чем бомбежки.

Советские женщины военопленные.

Немалое количество советских женщин-военнопленных после лагерей не могло иметь детей. Нередко над ними ставили эксперименты, подвергали принудительной стерилизации.

Те, кто дожил до конца войны, оказывались под давлением со стороны своих же: нередко женщин упрекали в том, что они выжили в плену. От них ожидали, что они покончат с собой, но не сдадутся. При этом в расчет не принималось даже то, что у многих в момент пленения не было при себе никакого оружия.

Первые годы советской власти на Кавказе ознаменовались усмирением боровшихся за свою независимость чеченцев, далеко не первым восстаниями в истории этого народа. Ожесточенное сопротивление местных жителей удалось подавить только беспощадным террором.

Противостояние

После отступления с Кавказа Белой армии советская власть стала устанавливать свои порядки. Красноармейцы начали продразверстку и активную борьбу с религией. Зимой 1921-1922 годов на территории нынешней Чечни вспыхнули вооруженные восстания.

Красная Армия с трудом подавляла протесты. Взамен отмененной продразверстки пришел тяжкий продналог, собираемый с не меньшей жестокостью. ГПУ и ВЧК с помощью частей Северо-Кавказского военного округа провели в 1922-1924 годах несколько операций. Все они провалились – восставшие уходили в горы, словно вода сквозь пальцы.

В середине 1920-х годов в горных районах Кавказа советской власти фактически не было, их контролировали восставшие отряды. Борьба с религией также не увенчалась успехом. К 1924 году судопроизводство продолжало происходить через суды шариата, даже митинг или собрание нереально было организовать без привлечения муллы.

Первые попытки разоружения

Потери Красной Армии в борьбе с чеченскими повстанцами были впечатляющими. Только за январь-февраль 1921 года 32-я дивизия лишилась 1387 человек: убиты 650, замерзли насмерть 10, ранены 468, обморожены 259.

К весне того же года восставшие насчитывали порядка 10 000 сабель и штыков. Их действия поддерживались муллами и местным населением. Повстанцы контролировали обширные районы, угрожали тем, кто пытался перейти на сторону советской власти, запрещали сдавать продналог. Необходимо было разработать иную тактику борьбы с сопротивлением чеченцев.

С марта по август 1921 года кавказская трудовая армия сумела разоружить 8 чеченских аулов. Применялись предельно жестокие методы. Для мотивации жителей сдать оружие проводились казни старейшин, взятие заложников, разрушение всех домов в ауле. Беспощадная тактика показала свою эффективность. Впоследствии такие «зачистки» использовали в Афганистане и чеченских войнах постсоветского периода.

Операции 1923-1924 годов

В декабре 1923 года 9-й стрелковый корпус выдвинулся на операции с целью разоружения населения аулов в горах и на равнине. Результатом похода стали десятки арестованных боевиков и тысячи стволов. На тот момент в Чечне повстанческое движение состояло из нескольких отрядов. В одном из них на вооружении находились артиллерия, 400 сабель, 1200 штыков, в другом – 200 сабель и 600 штыков.

Весной 1924 года почти все районы Чечни и Ингушетии охватило восстание, спровоцированное попыткой властей навязать своих людей на выборах в местные Советы. Повстанцы громили избирательные участки, бойкотировали выборы.

На подавление выступлений выдвинулась дивизия войск ГПУ. Для усиления военным придали отряды местных активистов. Командование под угрозой физического уничтожения или ареста потребовало сдать оружие. По итогам операции было изъято 384 револьвера, 2900 винтовок и боеприпасы. За сопротивление и неисполнение требований о сдаче оружия арестовали 68 человек.

Сталин принял решение

В июне 1924 года разведотдел Северо-Кавказского ВО докладывал: «Оживленная торговля оружием особенно замечена на базарах в Веденском и Урус-Мартановском округах. «Маузер» продается за 50-70 рублей, револьверы-наган – за 15-15 рублей, русская кавалерийская винтовка – за 12 рублей, пехотная – за 10 рублей. Револьверные патроны стоят 30 копеек за штуку винтовочные – 35».

В 1925 году руководство ВКП(б) с участием командования Северо-Кавказского военного округа разработало план масштабной операции по разоружению Чечни. Микоян в июле 1925 года доложил ситуацию отдыхавшему в Сочи Сталину, после чего в адрес Молотова ушла шифротелеграмма: «Политическое положение в Чечне обострилось. Сталин дал личное согласие на необходимость операции».

Профессор Д. Гакаев писал: «Сталин и его ставленники, принимая решение о беспрецедентной карательной акции, отдавали себе отчет, что пока горцы вооружены, центральная власть в этом регионе будет призрачной и всегда под вопросом. Сталин понимал, что оружие, являющееся испокон веков символом свободы, чести и достоинства чеченцев и ингушей, население добровольно не отдаст, но решил этим пренебречь ради укрепления диктатуры пролетариата».

Молниеносный удар

Никто из чеченского руководства не был проинформирован о предстоящей операции. Все готовилось в строжайшей тайне. Стягивание военных в Грозный было обосновано «запланированными маневрами». Командовать операцией поручили Уборевичу и Евдокимову.

План действий предусматривал быстрое внезапное разоружение жителей горных районов с использованием жестоких репрессий, понуждающих население разоружиться и выдать властям командиров повстанцев.

В мероприятии были задействованы 6183 красноармейца, 341 сотрудник ГПУ, 137 станковых и 102 легких пулемета, 14 горных и 10 легких орудий. Чтобы отряды восставших не ушли в Грузию, выставили заслон из 230 человек. Самолеты 3-го и 5-го авиаотрядов провели авиаудары по 16 аулам.

Операция по разоружению стартовала 25 августа 1925 года и завершилась к 7 сентября. Она затронула 242 горных аула, из которых 101 подвергся артобстрелу, и получила название «Первое разоружение Чечни».

От артиллерийского огня погибли 6 местных жителей, ранены 30, разрушены 119 домов, убиты 12 повстанцев. Части Красной Армии и ГПУ лишились 5 солдат, ранены 9 бойцов. Захвачены и арестованы свыше 300 восставших, изъято 4319 револьверов, 25 299 винтовок, порядка 80 000 патронов и один пулемет.

Последующие разоружения

Аналогичные акции по подавлению восстаний и разоружению населения проводились и позднее. 10 декабря 1929 года в операции был задействован отряд красноармейцев из 2000 человек. У больших аулов – Гойты, Беной, Шали – шли ожесточенные бои. Бомбардировки и артобстрел позволили захватить аулы, но почти все повстанцы скрылись в горах. Изъято лишь 290 винтовок. В основном старого образца.

Более удачной была чекистско-войсковая операция в марте 1930 года. За месяц восстание было подавлено. Освобождены 35 заложников, убиты 19 повстанцев, арестованы 122 человека, изъяты 1500 стволов огнестрельного оружия и 280 единиц холодного.

Порой откровенно абсурдная политика властей, игнорировавших местные обычаи, вновь и вновь накаляла обстановку. Так, назначенный Москвой руководитель Чеченского обкома ВКП(б) Егоров постановил создать в горном селе Дарго свиноводческую ферму. Религиозные чувства чеченцев-мусульман не перенесли оскорбления. Ферма просуществовала ровно один день – всех животных закололи. В наказание 30 сельчан были сосланы за Урал.

В марте 1932 года вспыхнуло очередное восстание, для подавления которого пришлось привлекать части Красной Армии.

Предвоенные годы и конец чеченской автономии

Раскручивающийся маховик сталинских репрессий запустил очередную волну протестов. За два дня 1037 года – 31 июля и 1 августа – НКВД арестовало почти 14 тысяч человек, или 3% жителей Чечни. Большая часть из них расстреляна по приговорам «троек». Были уничтожены бывшие рядовые участники повстанческого движения и все, кто поддерживал их морально или материально.

Ответом чеченцев стали диверсии на железной дороге, а также убийство в трех районах Чечни начальников отделов НКВД.

Во время Великой Отечественной войны чеченцев обвинили в сотрудничестве с фашистами. В 1944 году они были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию – всего за февраль-март выслано 496 460 чеченцев и ингушей. Территорию республики разделили между соседними Грузией, Дагестаном и Ставропольским краем, а также создали Грозненскую область.

В 1957 году Чечено-Ингушская АССР воссоздана в других границах. Чеченцам разрешили вернуться домой. После смерти Сталина напряжение в республике пошло на убыль.

В ноябре 1990 года Общенациональный конгресс чеченского народа поставил своей целью выход Чечни из состава РСФСР и СССР, но Советский Союз доживал последние месяцы, и принимать очередное решение о разоружении было некому.